2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010年01月の記事

全11件 (11件中 1-11件目)

1

-

色鉛筆

今日の写真 色鉛筆色鉛筆をマクロレンズで撮ってみました。 まだまだ課題はたくさんあるようです。構図やアングルなどもっと数多く撮ってみて出来上がりを調べてみようと思っています。

2010年01月31日

コメント(2)

-

朝青龍よ、もう引退してくれ!

朝青龍への引退勧告またもや横綱 朝青龍が物議を生んでいる。 「またか!」では済まない事件を起こして。今場所(初場所)中に部屋、自宅ではなくてレストランか居酒屋のような処でアルコールを呑んで、傷害事件を起こしていた。 その傷害とは鼻の骨を折る怪我をさせていた。本場所中に力士が外でアルコールを呑む、ましてや横綱が力士の範を垂れるべきなのに、傷害事件まで起こしている。 しかも当初発覚した時の日本相撲協会への報告は、高砂親方と共にしているが、自分のマネージャーに対する暴行だったと虚偽の報告をしていたことも判明。問題点1.横綱として力士の模範となるべきが、本場所中に呑みあるいて午前4時頃まで遊んでいた。2.暴行事件を起こした。 相撲取りも「格闘技の選手」であるから、絶対に暴力を奮ってはいけない。3.暴行相手が自分のマネージャーだと虚偽報告をしていた。4.暴行された相手は一般人であった。5.仲裁に入った警官を手で振り払って、飛ばしている。これって完全な傷害事件です。これまでに「出場停止2カ月」「減給処分」「厳重注意」が横綱になって協会から下された処分(ただ厳重注意は処分とならない)。 そのたびに「今度似たようなことをすれば・・・・」と言われ続けた横綱。外国からやってきて日本で給料をもらい、しかもその職業が「伝統文化」と言われるくらいに厳しい社会であり、その象徴的存在が「横綱」とされてきた相撲社会・文化の世界に居て、その衿を正すことが出来なければ、社会・ファンに頭を下げて謝り、自ら潔く引退をしてこそ「横綱」であると思います。それが出来ないのであれば相撲協会は「引退勧告」か「解雇」という処分で、断を下すべきだと思います。今までの処分が甘過ぎて朝青龍や高砂親方を間違った道に歩ませたと、協会は自覚すべきでしょう。敢えて言えば、朝青龍を「横綱」とも思わない、「力士」とも思わないほどに私は怒りを覚えます。 舐めるな!! と言いたい!!そして日本人力士にも言いたい。 いつまで外国人力士の天下の下に居るのか?

2010年01月30日

コメント(4)

-

クライスラー/地蔵さん

フリッツ・クライスラー20世紀前半にヴァイオリン界、いや音楽界でスーパースターとして君臨したフリッツ・クライスラー(1875-1962)は、まさにヴァイオリン奏者の帝王だったのかも。その辺のところは私は実体験として感じていないので定かではなく、リアルタイムを味わった方々の感想を聴くのみ、あるいは遺されている録音から聴きとる以外にはありません。ウイーンに生まれた生粋のウイーンッ子。しかし戦争のせいでアメリカに渡り、1943年にアメリカ国籍を得ています。 それはさておき、ヴァイオリニストとしてのクライスラーようりも、私などは作曲家としてのクライスラーとしても重みがはるかに大きい存在で、それは現在でも変わりません。 それはやはりヴァイオリン奏者としてのクライスラーを知らないからなんでしょう(彼は1952年に引退をしております)。ヴァイオリン奏者にとって大切なレパートリーの一つであるクライスラー作品集。 それはどの曲をとっても、香り深いコーヒーのように匂い立つように、聴く者の心にす~とまとまりついてくるような心地良さを感じさせる、ヴァイオリン音楽の美しさを伝えています。誰の心にもそ~と入ってくるような軽やかで、綺麗な旋律。 その中には確実に何かを訴えるかのようなメッセージが込められている。 クライスラーの作品にはそんな感じがします。有名な挿話があります。 ある日ロンドンへの海峡連絡船に乗り遅れたクライスラーが、アントワープの街を歩いていた時に年配の紳士が経営している古道具屋で、次の船時間を潰していた時の話です。この店に、ごくありふれたヴァイオリンが1挺が置かれていました。 どんな値段で売られているのかと思って、主人に値を尋ねてみました。 何の取り柄もないヴァイオリンでした。楽器の値打ちがわかっているのだろうかと思ったのでした。クライスラーはその時の主人の対応に興味を示して、「さてどれほど価値のわかるひとなのか?」と思って、持っていたケースから自分のヴァイオリンを取り出して、「これを買う気がるか?」と尋ねました。その主人は丁寧に楽器を調べた後、「こんな立派な値打ちのあるヴァイオリンを私は買えません。 あなたは相当な目利きでいらっしゃるようです。ちょっと待って下さい。私はアマティを持っていますから、それを持ってきます。待っていて下さい」と店を出ました。数分後に店に戻った主人の手にはヴァイオリンはありません。後ろに警官がついていました。そして警官に言いました。「この男を逮捕してください。クライスラーのヴァイオリンをもってきて売ろうとした泥棒です」クライスラーはその時に自分の身分を証明出来る書類を、何一つ持ち合わせていなくて困りました。 いくら「自分はフリッツ・クライスラーだ」と言っても証明書がないので信用されません。そこでクライスラーは、その楽器グァルネリでおもむろに「美しきロスマリン」を弾き始めました。 ほんの数小節の旋律を聴いただけで、主人は興奮の面持ちに変わり、やがて正気を取り戻して警官に言いました。「この人はクライスラーその人です。この美しきロスマリンをこんなに弾ける人は他にいません」と。この挿話は場所は定かではありませんが、本当にあった話として伝えられています。フリッツ・クライスラーは1962年の今日(1月29日)、ニューヨークで交通事故に遭って「20世紀最高のヴァイオリン奏者」と讃えられながら87歳の生涯を閉じています。クライスラー作品愛聴盤ローラ・ボベスコ(Vn) ウイルヘルム・ヘルヴィック(P)(フィリップス原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCP7059 1985年録音)「愛の喜び」「愛の悲しみ」「美しきロスマリン」「ウイーン奇想曲」「中国の太鼓」などクライスラーの作品20曲を収めた「クライスラー作品集」。 これで1000円盤とは!・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日の音楽カレンダー1781年 初演 モーツアルト オペラ「イドメネオ」1862年 誕生 フレデリック・ディーリアス(作曲家)1905年 初演 マーラー 「亡き児をしのぶ歌」1962年 没 フリッツ・クライスラー(ヴァイオリン奏者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日の写真 四天王寺・地蔵さん今日で「地蔵さん」は終わりです。明日からは何を掲載しようか?

2010年01月29日

コメント(4)

-

コーカサスの風景/地蔵さん

イッポリトフ=イワーノフ作曲 組曲「コーカサスの風景」ロシアの作曲家ミハイル・イッポリトフ=イワーノフ(1859-1935)は、名前こそ聞いておりロシア国民学派の作曲家であろうとは承知もしておりますが、彼が書いた音楽作品となると唯この曲、組曲「コーカサスの風景」しか作品名が挙がらないと思います。 この曲一つだけで音楽史に名前が残っていると言ってもいいでしょう。そんな作曲家であるにも関わらず私にはとても古い繋がりがあります。クラシック音楽を聴き始めて興味を持ち始めたのが昭和32年頃(1957年)でした。 ところがそれ以前にこの作曲家の名前を知っており、この「コーカサスの風景」という音楽も知っていました。 小学4年か5年生の頃に音楽の授業でこの曲を聴かされていました。全曲ではなくて第4曲の「酋長の行列」という音楽で、きれいな旋律であった為に覚えており作曲家名も同時に覚えていました。 今でも一番懐かしい音楽です。「コーカサス」とは黒海とカスピ海に挟まれた、現代では「カフカス」と呼ばれている地域を指しており、ソ連崩壊後はアゼルバイジャン、アルメニア、グルジアなど個々の国に別れて民族紛争が絶えない地域です。組曲「コーカサスの風景」は4曲から構成されており、「渓谷にて」「村にて」「イスラム寺院にて」「酋長の行列」という風景を異国情緒豊かに描いています。 渓谷にこだまするかのように響くホルンの音色が美しい山々を想像させ(「渓谷にて」)、東洋風の響きが美しい「村にて」、アラビア風の魅力がいっぱいの「イスラム寺院にて」、そして軽快なオリエンタル情緒満点の、美しい旋律の「酋長の行列」。 約20分足らずの曲ですが、コーカサスへと導かれて夢幻の世界に遊ぶようです。そのイッポリトフ=イワーノフが1935年の今日(1月28日)、モスクワで76歳の生涯を閉じています。愛聴盤デイヴィッド・ジンマン指揮 ボルティモア交響楽団(テラーク レーベル CD80378 1989~1994年録音)チャイコフスキー「フランチェスカ・ダ・リミニ」、R.コルサコフ「ロシアの復活祭」序曲などがカップリングされている「ロシアン・スケッチ」というタイトル盤です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日の音楽カレンダー1887年 誕生 アルトゥール・ルービンシュタイン(ピアニスト)1915年 初演 フォーレ「レクイエム」1916年 初演 グラナドス オペラ「ゴイェスカス」1935年 没 ミハイル・ミハイロビッチ・イッポリトフ=イワーノフ(作曲家)1947年 没 アーノルド・アーン(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日の写真 四天王寺・地蔵さん

2010年01月28日

コメント(0)

-

ヴェルディ 「レクイエム」

「レクイエム」とは死者の安息を祈るキリスト教カソリックの音楽です。 この「レクイエム」には名曲が多くあります。モーツアルト、フォーレなどの作品はその代表であり、このヴェルディの「レクイエム」も名作として親しまれており、演奏会のプログラムや録音などに数多く採り上げられています。1868年11月13日にイタリアの大作曲家ロッシーニ(1792-1868)が亡くなりました。その時にロッシーニから作曲を学んだ人たちーヴェルディを含めてー12人に声をかけて、大先輩ヴェルディを弔う音楽を書こうではないかと呼びかけました。ヴェルディは「リベラ・メ」を担当してその作曲を終えたのですが、他の作曲家たちの仕事は遅々として進まず、結局のロッシーニの霊前に捧げる音楽の話は企画だけに終わってしまいました。それから5年後にイタリアの詩人アレッサ・マンゾーニが、1873年5月22日に88歳で亡くなりました。ヴェルディはこのマンゾーニを大変敬愛しており、亡くなった時の嘆きが大きかったそうです。そしてマンゾーニの霊を慰めるために「レクイエム」の作曲を心に誓いました。1874年5月22日、マンゾーニの一周忌にミラノ・サンマルコ寺院でこの「レクイエム」が演奏され、この曲の初演となりました。ヴェルディの「レクエイム」は、モーツアルトの尊厳な厳しさ、フォーレの静謐な美しさに比べて、まるでヴェルディ自身のオペラのような豪華・華麗な音楽となっており、まるでドラマテイックなオペラを聴くような感があります。最も派手な「レクイエム」と言えるでしょう。その「レクイエム」を作曲したジュゼッペ・ヴェルディが、1901年の今日(1月27日)88歳の生涯を閉じています。愛聴盤アンナ・トモワ=シントウ(S)アグネス・バルツア(Ms)ホセ・カレーラス(T)ホセ・ファン・ダム(Bs)ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ウイーンフィル ウイーン国立歌劇場合唱団(グラモフォン レーベル 439033-2 1984年6月録音)カラヤンが豪華・華麗・典麗に描き切った「レクイエム」最後の録音で、毎年1回はベルリンフィルと共に演奏会に採り上げていたという十八番らしい、しかもカラヤンらしい壮麗極まりない大伽藍建築を想わせるような感動的な演奏。モンセラート・カバリエ(S)フィオレンツァ・コッソット(Ms)ジョン・ヴィッカース(T)ルッジェーロ・ライモンディ(Br)サー・ジョン・バルビローリ指揮 ニュー・フィルハーモニア管弦楽団・合唱団(EMIジャパン EMI原盤 TOCE55451-52 1969-1970年録音)バルビローリが大阪フェスティバル・ホールの指揮台に立つはずでした。しかし我々に届いたのは彼の訃報でした。 そしてこの盤がバルビローリの最後の録音となり、来日を記念して発売されるはずが追悼盤となりました。 あたかもバルビローリ自身の安息の眠りを祈るかのように。上記カラヤンのような華麗で壮麗な大伽藍はここにはありません。あるのは温かい心で包みこんでくるような「歌」です。ドラマティックな表現でもなく、慎ましやかに謳われる安息への祈り。 指揮者人生の最後で「バルビローリ・サウンド」と呼ばれたメロウサウンドを響かせながら、サー・ジョン・バルビローリが召されて行きました。 またここに「人類の遺産」を刻み付けて。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日の音楽カレンダー1756年 誕生 ヴォルフガング・アマデウス・モーツアルト(作曲家)1823年 誕生 エドアルト・ラロ(作曲家)1901年 没 ジュゼッペ・ヴェルディ(作曲家)1958年 没 エーリッヒ・クライバー(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日の写真 四天王寺・地蔵さん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日の音楽カレンダー

2010年01月26日

コメント(0)

-

ボロディン 弦楽四重奏曲第2番

アレクサンダー・ボロディン(1833-1887)と言えば交響詩「中央アジアの草原にて」、交響曲第2番、オペラ「イーゴリ公」、それに今日の話題曲、弦楽四重奏曲第2番がよく演奏される作品でしょうか?りつボロディンは本職は化学者で、作曲は「日曜作曲家」であったようです。化学の方は生涯を通じて研究を続けていたそうです。 それでも余暇に作曲に親しみ、バラキレフに学んで「ロシア五人組」と呼ばれるほどになった人ですから、「日曜作曲家」などと呼ぶのは失礼かも知れません。特に今日採り上げました「弦楽四重奏曲第2番 ニ長調」は四重奏曲の定番プログラムのようで、演奏会や録音などで頻繁に採り上げられています。この作品で最も有名なのは第3楽章「ノットルノ(夜曲)」でしょう。 シンコペーションのリズムを刻む中、チェロが感傷的な旋律を甘く、切なく謳います。 この曲はこの楽章だけを聴いてもいいと言えるほどに、まさに名旋律、名曲と呼べる楽章で色々な楽器演奏用としても編曲され、ポピュラー音楽としても有名な旋律となっています。この「弦楽四重奏曲第2番」は1882年の今日(1月26日)、ロシア・ペテルブルグで初演されています。愛聴盤エマーソン弦楽四重奏団(グラモフォン レーベル 4455512 1984年4月録音 海外盤)私が聴いています日本プレス盤は、チャイコフスキーの第1番とのカップリングですが、この海外盤はドヴォルザークの第12番「アメリカ」も収録されたお得盤です。オリジナルの日本プレス盤は廃盤になっているようです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日の音楽カレンダー1790年 初演 モーツアルト オペラ「コジ・ファン・トゥッテ」1882年 初演 ボロディン 弦楽四重奏曲第2番1908年 初演 ラフマニノフ 交響曲第2番1911年 初演 R.シュトラウス オペラ「ばらの騎士」1947年 誕生 ジャクリーヌ・デュ・プレ(チェリスト)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日の写真 四天王寺 極楽浄土への庭 玄関

2010年01月26日

コメント(6)

-

プロコフィエフの小説

プロコフィエフ 短編集昨日(1月24日付け)の産経新聞朝刊・読書ページ(識者による本とその読後感を述べたページ)に、おもしろい記事が掲載されていた。 ロシアの作曲家セルゲイ・プロコフィエフ(1891-1953)が短編小説を書いており、それが日本語に翻訳されて刊行されており、その読後感が紹介されていた。全くの驚き。私の不徳かも知れませんが、プロコフィエフが短編小説を書き遺していたなんて、今まで聞いたこともなく唖然としました。群像社という出版社から刊行されており、20世紀ロシア文学の紹介を兼ねて刊行しているらしい。プロコフィエフは音楽でも非常にモダンな感覚を持ち込んでおり、バレエ音楽や交響曲、それに器楽曲(ピアノ・ソナタなど)や室内楽作品(ヴァイオリン・ソナタなど)でも、独自の感性を貫いて書いた人なのですが、これら小説でも奇想天外な発想で不思議な魅力にあふれて書かれていて、読む人を退屈させないと評していました。エッフェル塔が突然歩き始めたり、キノコ狩りの子どもと一緒に地下王国に迷いこんだり、 ニューヨークの摩天楼に現われたエジプトの王がアメリカの石油王と奇妙な対話を繰り広げたり…。 「今世紀になってはじめてその存在が明らかになった音楽的小説の世界を日本で初めて紹介」とある。「日本滞在中の日記もおさめた音楽家プロコフィエフの五感で味わう物語の世界! 」という謳い文句。価格が1,890円。 町内にある市立図書館に購入依頼をしておきました。 まあ、2カ月くらいで結論(購入の可否)が出るでしょうから、それからのことにしようと思っています。しかし、どんな小説なんでしょうか? 本を手にするまで気になります。この本です。(群像社ライブラリー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日の写真 四天王寺 五重塔

2010年01月25日

コメント(2)

-

エドウイン・フィッシャー

ピアニスト エドウイン・フィッシャー私がクラシック音楽に興味を持って積極的に聴き始めたのが1958年(昭和32年頃)、そのころは音楽の美しさに圧倒されて、演奏がどうのこうのということはまったく感じておりませんでした。ただただクラシック音楽の美しさに魅かれてより多くの作品に触れたいという願いだけでした。今日選んだエドウイン・フィッシャー(1886-1960)というイギリス人ピアニストは、私が大学生時代に友人から借りたLPで聴いたのが最初で、その時には彼はすでに鬼籍に入っていました。残っている録音は全てモノラルで、音の状態はあまりいいものではありません。そのLPはベートーベンのピアノ協奏曲第5番でした。指揮はフルトヴェングラー、オーケストラはフィルハーモニア管弦楽団でした。 貧弱な録音状態(1951年のモノラル録音)から聴こえてくるピアノは、とても美しい純粋とも言える輝くピアノ音でした。恰幅の良さとか風格ある音とか、豪快な音であたりを払うとかではなくて、ひたすらに純な粒音を聴かせてくれるピアニストでした。それが10年前に、レーベルを超えて発売された「20世紀の偉大なピアニストたち」という100枚組のBOX入りの豪華な全集を、輸入盤ながら37,000円で買った中に、フィッシャー盤も当然含まれていました。 40年の時空を超えた再会でした。現在ではこの演奏を超える、しかも優秀なステレオ録音で選ぶのに困るほどの数で出回っています。初めてこのベートーベンの第5協奏曲を聴こうとする人には薦めませんが、ピアノを弾く人や、この曲を聴きこんでいる人には一聴をお勧めします。そのエドウイン・フィッシャーは1960年の今日(1月24日)亡くなっています。現在入手可能な盤(EMIジャパン TOCE14082 1951年録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日の写真 四天王寺 回廊大阪 四天王寺にて

2010年01月24日

コメント(2)

-

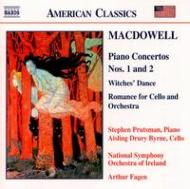

マクダウエル ピアノ協奏曲

マクダウエル作曲 ピアノ協奏曲アメリカの作曲家でエドワード・マクダウエル(1860-1908)という人がいました。私もこの作曲家のことはほとんど知りません。 彼が生きていた時代を年代から判断するに、グスタフ・マーラー(1860-1911)と全く同時代の作曲家ということになります。ヨーロッパでは「やがて私の時代が来る」と予言しながらウイーンフィルなどの指揮を務めていたマーラー。 その頃に当時はまだ「新世界」であったアメリカで音楽を書いていたマダウエル。この人の書き遺した2曲のピアノ協奏曲を収めたCDをショップで見つけて、ほぼ衝動的に買い求めたのが今日紹介致します曲です。 第1番と第2番。 どちらも約25分間という演奏時間。音楽のスタイルもまさに「ロマン派音楽」という表現がぴったり。 まるでグリーグ、シューマン、ショパンのような抒情的な音楽が2作品の中に流れており、アメリカではなくてドイツ後期ロマン派の作品と見まがうような音楽です。隠れた名曲とでも形容できるようなピアノ協奏曲です。そのエドワード・マクダウエルが1908年の今日(1月23日)亡くなっています。愛聴盤スティーヴン・ブルッツマン(ピアノ) アーサー・フェイゲン指揮 アイルランド国立交響楽団(Naxosレーベル 8.559049 1999年9月録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日の写真 立ち入り禁止区域などに立っているポールの頭部分を、マクロレンズで撮ればおもしろいかなと思って撮りましたが、このポールの名前がわかりません。ご存知の方、教えて下さい。

2010年01月23日

コメント(2)

-

ブラームス ピアノ協奏曲第1番

ブラームス作曲 ピアノ協奏曲第1番 ニ短調作品15長い休眠でした。 やっとブログを書いて行く意欲が湧いてきました。毎日とは言えませんが、出来る限り続けていけたらと願っています。休眠中にも関わらず多くの方々からコメントをいただき、本当に感謝を致しております。いただきました各々のコメントにお応えも出来ませぬことをお詫び申し上げますと共に、この場をお借り致しまして感謝の言葉を申し上げますので、どうかお許し下さるようお願い申し上げます。さて、今日は私の大好きな作曲家の一人、ヨハネス・ブラームス(1833-1897)のピアノ協奏曲第1番 ニ短調作品15の初演日です。1859年の今日(1月22日)、ドイツ・ハノーヴァー宮廷劇場でブラームスのピアノ、ヨアヒムの指揮で初演されています。献呈はロベルト・シューマンへでした。ブラームス25歳の若書きで、とてもシンフォニックな響きのあるピアノ協奏曲に聴こえてくる作品ですが、本格的なオーケストレーションはこの曲が最初だそうで、ここにはブラームス特有の暗さの伴った渋さ、重厚さがすでに縦横に滲み出ています。愛聴盤アルトゥール・ルービンシュタイン(ピアノ)ズービン・メータ指揮 イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団(DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD7063 1976年テルアビブ・ライブ録音)ルービンシュタイン89歳の録音。 若々しさと瑞々しさにあふれたブラームス25歳の颯爽たる気風が、ピアニスト自身の歩いてきた足跡を感じさせる堂々としたピアノの響きに圧倒される演奏。 これが1000円盤とは嬉しいですね。エミール・ギレリス(ピアノ)オイゲン・ヨッフム指揮 ベルリンフィルハーモニー(グラモフォン原盤 UCCG4675 1972年6月録音)ドイツ的演奏ということに限れば、これ以上ドイツ的な音がないほどのオーケストラの重厚で力強い響きと鋼鉄を連想させるギレリスのピアノの響き。 この曲の演奏を聴く時には欠かせない2枚のディスクです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の写真」 素心蝋梅

2010年01月22日

コメント(14)

-

ヒメツルソバ

今日の写真 姫蔓蕎麦(ヒメツルソバ)蓼科ヒマラヤ原産明治時代に日本に伝わったそうです。花は金平糖のような形をした小さな粒状になって咲いています。丈はとても低い、絨毯のように伸びて群生していきます。季節を問わずに咲くようで、いつでもどこかで目にしているように思う小さな花です。

2010年01月01日

コメント(2)

全11件 (11件中 1-11件目)

1

-

-

- Jazz

- Jan Grabarek, Live in Stockholm, D…

- (2025-11-02 07:32:37)

-

-

-

- オーディオ機器について

- 試作スピーカー31.9(アルマイト処理…

- (2025-11-24 21:13:19)

-

-

-

- 福山雅治について

- 福山雅治PayPayドームライブ参戦

- (2025-09-29 12:53:35)

-