読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」 20

読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」 15

読書案内「BookCoverChallenge」2020・05 16

読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて 5

映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督 6

[映画 アメリカの監督] カテゴリの記事

全99件 (99件中 1-50件目)

-

ケリー・ライカート「オールド ジョイ」元町映画館no219(132-3)

ケリー・ライカート「オールド ジョイ」元町映画館 2021年の11月に元町映画館でやっていたケリー・ライカート監督の特集の感想が書きかけでお蔵入りしていたので、引っ張り出して、何とか書き上げて載せました。 見た映画は「オールド ジョイ」です。 見終えて、しばらく座っていて思いました。この、座り心地の悪さというか、落ち着かなさというのはいったい何なんかなあ? もちろん、映画には納得しているし、だから、映画の筋とか展開についてではなくて、ここに座っているボク自身の、今の気分についてですよ(笑)。 題名の「オールド ジョイ」というのは、たぶん「昔なじみ」とか「旧友」とかいう意味だと思うのですがマークという既婚で妊娠中の妻がいる青年(?)が、カートという、まあ、昔なじみのヒッピー暮らしの男とキャンプに出掛けて、帰ってくるだけのお話なのですが、なんというか、ぼくは見ていて落ち着きませんでした。 車は山の中にはいって行って、何年か前に来たことがあるというカートが道を間違えるというか、わからなくなって、結局ゴミ捨て場のようなところでキャンプすることになります。カートは犬を連れていて、マークはずっと訝しそうです。 翌朝、ようやく道を発見して、目的地(?)の温泉(?)にたどり着きますが、マークを見ていて感じるのは充足感でも安心でもありません。苛立ちと言うほどハッキリしたものでもない、ここにいることの理由ははっきりしていて、マークがカートを誘ったときの妻の表情か語っていましたね。あの生活から、ひと時逃げ出したかった、まあ、そんな感じでしょう。 で、こういう場合、すぐに男同士の愛情とか、妻である女性の微妙な立場が話題にあがるのですが、それ以前の「友達」ということについて、もう一度考えるべきなのじゃないでしょうかね。 この映画作家が、所謂、世間的な「大人」とか「女」とか「男」とかいうステロタイプ思考に、「そうかしら?!」 っていう問いを、実にビビッドに映像化していて、だからどうとか、あれこれいう前に、まあ、うまくいえないのですが、ホントウノコト! をきっぱり!と描いていらっしゃると思います。でも、まあ、たとえば今回は実に頼りない男の二人連れだったわけで、身につまされることしきりで、且つ、チクチクするのですね。だから、まあ、適当なところで妥協(?)して、安穏と暮らしている老人は見終えてへたり込んでしまうのですが、でも、まあ、恐る恐る(笑)拍手!ですね。監督 ケリー・ライカート脚本 ケリー・ライカート ジョナサン・レイモンド撮影 ピーター・シレン編集 ケリー・ライカート音楽 ヨ・ラ・テンゴ グレゴリー・“スモーキー”・ホーメルキャストダニエル・ロンドンウィル・オールドハムタニヤ・スミス2006年・73分・アメリカ原題「Old Joy」2021・11・29‐no117・元町映画館no219(132-3) !

2023.12.25

コメント(0)

-

ジョン・カサヴェテス「アメリカの影」元町映画館no197

ジョン・カサヴェテス「アメリカの影」元町映画館 ジョン・カサヴェテスの特集、朝一、元町映画館通いの2本目は「アメリカの影」でした。 1958年の作品です。カサヴェテスという監督は1922年生まれらしいですから、36歳の時の作品ということですね。若いですね。めちゃくちゃ才能と人間性を感じる作品でした。 もう一つ、まあ、見たあとの後知恵なのですが、ニュー・ヨークで暮らすミュージシャンの兄二人と白人にしか見えない二十歳そこそこの妹という、白人と黒人の血を引く3兄妹の日常の姿を描いているこの映画の歴史的背景として、モンゴメリー・バス・ボイコット事件が1955年、ケネディ大統領の暗殺が1963年、公民権法の成立が1964年あたり、1950年代から60年代にかけてのアメリカの事情を思い出しておくとわかりよい気がしました。 「Shadows」という原題を「アメリカの影」という題で日本で公開した、配給会社の時代的気分ということも感じました。 ただ、「Shadows」という複数形が、黒人に対するものだけではなく、女性や貧困に対する差別、蔑視を意識して作られていることは間違いないとも思いました。 まあ、そういう意味で社会的評価というのでしょうか、映画が描いている社会に対する監督の立ち位置には共感と信頼を感じましたが、この映画の面白さは、多分、描き方というか、物語の展開のさせ方と、一つ一つのショットの撮り方ですね。 どいうことかというと、一つ一つのプロットというか、小さな場面の描き方がリアルで丁寧なのですね。具体的に言えば、末娘のレリアの初恋というか初体験(こんな言葉、今でもあるのかな?)が、後半のメーン・プロットです。まあ、見ているボク自身は、そこで描かれる、相手のニックという白人男性と上の兄のヒューのやり取りを見て、ようやく、この映画に差別や蔑視の問題が作品に底流していることに気づくという迂闊さでしたが、そこまでのシーンシーンのやり取りの意味が急に分かり始めて、何の気なしの場面の角の立て方が実にうまいと感心する次第でした。他の場面でもそうですが、日常的なシーンの作り方がリアルで、一方で映画のテーマ、まあ、この映画では差別、あるいは人間的絆ということなのでしょうが、それがジワジワと深まっていくのですね。この深まり方は、この監督に独特のものだと感じました。イヤーぁ、拍手! やっぱり明日も、朝一に来ますね(笑)。 監督 ジョン・カサヴェテス脚本 ジョン・カサヴェテス撮影 エリック・コルマー編集 モーリス・マッケンドリー音楽 チャールズ・ミンガスキャストベン・カルーザスレリア・ゴルドーニヒュー・ハードアンソニー・レイルパート・クロスデビッド・ポキティロウデニス・サラストム・アレン1959年・82分・アメリカ原題「Shadows」日本初公開1965年2月2023・08・22・no107・元町映画館no197

2023.08.30

コメント(0)

-

ジョン・カサヴェテス「オープニング・ナイト」元町映画館no196

ジョン・カサヴェテス「オープニング・ナイト」元町映画館 さて、2023年、猛暑の8月も20日を過ぎました。ちっとも涼しくなりませんが、今日から元町映画館午前10時出勤の1週間が始まります。お目当ては「ジョン・カサヴェテス・レトロスペクティヴ リプリーズ」という6本立ての特集です。先週から始まっていましたが、今週は午前10時スタート、朝一番上映です。 ボクの初日は「オーニング・ナイト」という1977年の作品でした。ジーナ・ローランズという女優さんが、マートル・ゴードンという人気の舞台女優、まあ、スターですね、を演じていて、「女優が年をとるとは?!」 という、まあ、ボクにとっては「どうでもいいんじゃないの?」と言いたくなるような「問題(?)」をめぐって、延々と演じている映画でした(笑)。 実はボクは、彼女が何に悩んでいるのか、映画の後半になるまでわからないまま見ていました。だから、まあ、なにがなんだかわからないで見ていたのですが、これが案外面白かったんですね。 一つは、演劇の舞台を映画で撮っているところですね。演劇を映画で撮ったナショナルシアターライヴという企画が好きで、よく見るのですが、この映画は舞台の裏表を撮っていて、まあ、それがメインなのですが俳優の「人間」を描こうとしているわけです。 ボクには、舞台の裏表の進行が面白かったんですね。芝居の無茶苦茶になる様子とか、最後の、まあ、芝居としては、映画の中で原作者も言ってましたが、いい加減というか、セリフも筋も、アドリブといえば聞こえはいいですが、それでも舞台は続くというあたりは、そんなんありかな? とは思うのですが結構面白かったですね。 もう一つは、プッツンの象徴のようにいきなり車にはねられて死んでしまう「追っかけの、若い女性ファン」と、その死をめぐる女優の葛藤というか、ジタバタの展開は、さて、どうなるか? で、ドキドキして(ウソですけど)見ました。別に好きなタイプではないのですが、イヤ、案外好きかな?というジーナ・ローランズという女優さんはなかなかいいな!でした。 ただ、最後になって、なんとなく「女優と老い」 というテーマ(?)に気づいて、実は、なんだか図式かなという印象だったのですが、まあ、そこまでの監督のネバリがスゴイですね。やっぱり、続けて見そうです。 まあ、とりあえず監督カサヴェテス、まあ、俳優としても出ていらっしゃったようですが、とジーナ・ローランズ、ご夫婦らしいですが、に拍手!でした。 疲れました!(笑)監督 ジョン・カサヴェテス脚本 ジョン・カサヴェテス撮影 アル・ルーバン美術 ブライアン・ライマン編集 トム・コーンウェル音楽 ボー・ハーウッドキャストジーナ・ローランズ(マートル・ゴードン:女優)ベン・ギャザラ(マニー・ビクター:演出家)ジョーン・ブロンデル(サラ:劇作家)ポール・スチュワート(デヴィッド:プロデューサー)ゾーラ・ランパートジョン・カサベテス(モーリス:俳優)1977年・144分・アメリカ原題「Opening Night」日本初公開1990年2月2023・08・21・no106・元町映画館no196

2023.08.28

コメント(0)

-

クリストファー・マッカリー「ミッション・インポッシブル デッドレコニング PART ONE」109シネマズ・ハットno31

クリストファー・マッカリー「ミッション・インポッシブル デッドレコニング PART ONE」 109シネマズ・ハットno31ハハハハ、ミチャイマシタヨ! クリストファー・マッカリー監督の「ミッション:インポッシブル デッドレコニング PART ONE」です。なんだか、長い題名ですが、要するに60歳を超えたトム・クルーズ君の「ミッション・インポッシブル」最新作です。テレビでは、何本か見ていると思いますが、劇場で見るのは初めてです。今年のはじめだったか、昨年だったか「トップ・ガン:マーベリック」を見て以来、男前には敵意しか感じなかったはずのシマクマ君は男前のトム・クルーズ君のファンです。「なあ、ミッション・インポッシブル見に行けへん?」「わたし、トム・クルーズとかファンちゃうし。」「ハリソン・フォードはええけど、トム・クルーズはあかんの?」「ハリソン・フォードは80歳やし、長い付き合いやん。最後まで見たげなあかんやん。」「トム・クルーズも60歳越えたらしいで。」「そんなン、わたしより若いやん。そんなことより、トム・クルーズって森山未來に似てへん?」「はあー????」「ピーチ姫に言うたら、ハアー?って言うとったけど(笑)」「ホンナラ、まあ、それ確かめに行くいうことで、一緒に行こ。」 というわけで、同伴鑑賞です。トム・クルーズは誰に似ているのか? これが今回の鑑賞のテーマです(笑)。まあ、そんなことを確かめるために、この映画を見にやってきたアベックは、世界中で、きっと一組だけでしょうね(笑)。 で、結論はこうでした。「やっぱり、森山未來くんとは違うわ。あれはスグルちゃんやん。」「誰やねん、スグルちゃんて?」「何いうてんの、岩崎優ちゃんやん。毎晩、見てるやないの。」「ヒエーッ?、阪神キャッツの抑えの切り札のか?トム・クルーズって二重ちゃうの?」「でも、まあ、わたし、パート・ツーは、もう、ええわ。なんか、めんどくさい。」「そうなん、でも、オートバイで空飛んだり、頑張ってたやん。ところで、この映画ってスパイ大作戦なん?」「そうやで、子どものころよう見たやん、テープレコーダが煙を上げて、若山弦蔵いう人ちゃった?声が消えるんやんか。知らんかったん?」「うん。初めて見たんやもん。まあ、ボクは、パート・ツーも見るで。そん時、また誘うわ(笑)。」 というわけで、結論は「岩崎優投手」でした(笑)。もちろん、シマクマ君はパート・ツーも見ますが、チッチキ夫人の結論も、まあ、アリかなという気分でした(笑) 老骨に鞭打って空を飛んだり、列車の屋上走り回ったり、まあ、ご苦労様なこと限りなしだったトム・クルーズくんに拍手!でした。監督 クリストファー・マッカリー原作 ブルース・ゲラー脚本 クリストファー・マッカリー エリック・ジェンドレセン撮影 フレイザー・タガート美術 ゲイリー・フリーマン衣装 ジル・テイラー編集 エディ・ハミルトン音楽 ローン・バルフェテーマ曲 ラロ・シフリンキャストトム・クルーズ(イーサン・ハント)ヘイリー・アトウェル(グレース)ビング・レイム(スルーサー・スティッケル)サイモン・ペッグ(ベンジー・ダン)レベッカ・ファーガソン(イルサ・ファウスト)バネッサ・カービー(ホワイト・ウィドウ)イーサイ・モラレス(ガブリエル)ポム・クレメンティエフ(パリス)マリエラ・ガリガヘンリー・ツェーニー(ユージーン・キットリッジ)シェー・ウィガムグレッグ・ターザン・デイビスチャールズ・パーネルフレデリック・シュミットケイリー・エルウィズマーク・ゲイティスインディラ・バルマロブ・ディレイニー2023年・164分・G・アメリカ原題:Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One2023・07・25・no94・109シネマズ・ハットno31

2023.07.30

コメント(0)

-

ジェームズ・マンゴールド「インディ・ジョーンズと運命のダイヤル」109シネマズ・ハットno29

ジェームズ・マンゴールド「インディ・ジョーンズと運命のダイヤル」 ハハハハハ、見ちゃいました。チッチキ夫人とJR灘駅で待ち合わせて、雨の中、109シネマズ・ハットまで歩いて、「インディ・ジョーンズと運命のダイヤル」です。監督はジェームズ・マンゴールドという人だそうで、ちょっと不満ですが、スピルバーグとルーカスは製作総指揮だそうです。 インディー・ジョーンズのシリーズはチッチキ夫人のお気に入りです。チラシを見つけて以来落ち着きません(笑)。この半月程は、テレビで総復習をしていたようで、満を持しての同伴鑑賞でした。 見終えた帰り道、春日野道の大安亭市場目指して雨上がりのトボトボ歩きの会話です。「最初のほう、ハリソン・フォードがエライ若かったけど、あれって、作り物?」「わからんなあ。今時、どうにでも作れるんちゃうの?そんなことより、なんか罪のない人がよおけ死なはるのが、チョットちゃうなあって。」「そうそう、なんか、あのへんいややったわ。ナチス、ナチスってうるさいし。」「そうそう、あのな、あの悪役のロケット博士おったやろ。」「フォンなんちゃらいう人?」「そうそう、あの人な、フォン・ブラウンいう実在の科学者が、きっと、モデルやねん。」「有名な人なん?」「うん、一部の人には。」「一部て?」「あんな、ボクな、中学生の時、宇宙少年やってん。ほんで、アポロやってん。そん時、ロケットの父とか言うて、フォン・ブラウンいう人の伝記読んで、ボクには英雄やねんけど、なんか、めちゃくちゃ悪役やったなあ。」「インディ・ジョーンズはナチスの人いつも悪役やん。」「イギリス攻撃したV2ロケットって知ってるか?ナチス・ドイツの。まあ、ミサイルやねんけど、それを作ったひとやねんけど、ボクは宇宙ロケット作りたいとかいうてゲシュタポに狙われて、アメリカに逃げた学者やねん。」「原爆作った人も逃げてきた人ちゃうん?」「うん、そうやけど、アインシュタインとかは、ユダヤ人いうこともあるねんけど、フォン・ブラウンはアーリア人、ドイツ人やねんな。ホンでな、いつの間にか、アポロ計画のロケット作るひとになってん。そやから、この映画、1969年で、CIAかなんか、最初あいつの味方やったやろ。」「そんなん、全然知らんわ。ハリソン・フォードが、あいつはナチやナチや、いうてた人やろ。」「そうそう。顔も似てると思ったで。」「アンティキティラのなんちゃらいう秘宝は?」「あっ、あれも実在やって。スマホで出てくる。大昔の羅針儀いうかやな。」「時空を飛べるの?」「わけなやろ。だいたい、タイムマシンやとしても、後ろの飛行機も一緒に時間を飛べるのおかしいやん。」「あっ、それは私もおかしい思った。」「ほんで、なんで、帰ってこれるねん?」「やんなあ。でもええねん、馬にも乗ったし、洞窟にも海底にも行ったし。」「あんた、インディが帰らへんいうたとこで涙出たやろ(笑)」「そやねん、ああ、これで、ハリソン・フォードも見納めやなあって。」「なんでやねん。他の映画にはまだ出てるで。お父さん、90歳まで生きてたやん。でも、まあ、あそこ、しみじみするなア。」「お父さんって、ジェームスボンド?」「ショーン・コネリー。」「75歳くらいで引退したんちゃうの。ハリソン・フォード80歳やろ。」「まだ、やめるいうてないやん。でも、まあ、40年やからなあ。」「変なとこいっぱいやったけど、まあ、ええねん(笑)。最後にマリオンも帰って来てたし。ああー、でもな、エンド・ロールの時、音楽ならんかったのが残念やったわ。待っててんよ。ジャッジャジャージャーン、ジャジャジャジャジャン!で終わってほしかったわ。最後やのに!」 イヤハヤ、久しぶりに鼻歌歩きのチッチキ夫人でした。 ええっと、それから大安亭市場ではチャンジャとナムルの盛り合わせ、それからスモモを買いました。 監督 ジェームズ・マンゴールド製作総指揮 スティーヴン・スピルバーグ ジョージ・ルーカス脚本:ジェズ・バターワース ジョン=ヘンリー・バターワース デヴィッド・コープ ジェームズ・マンゴールド撮影 フェドン・パパマイケル衣装デザイン ジョアンナ・ジョンストン編集 マイケル・マカスカー アンドリュー・バックランド ダーク・ウェスターヴェルト音楽 ジョン・ウィリアムズキャストハリソン・フォード(インディアナ・ジョーンズ)カレン・アレン(マリオン・レイヴンウッド:妻)トビー・ジョーンズ(バジル・ショー:旧友・イギリスの考古学者)フィービー・ウォーラー=ブリッジ(ヘレナ・ショー:バジルの娘・インディが名付け親)イーサン・イシドール(テディ:ヘレナの相棒の少年)アントニオ・バンデラス(レナルド・旧友・潜水士)ジョン・リス=デイヴィス(サラー:旧友エジプトの発掘屋)マッツ・ミケルセン(ユルゲン・フォラー:元ナチスのロケット科学者)ボイド・ホルブルック(クレーバー:ナチスの残党)トーマス・クレッチマン(ウェーバー大佐:ナチス)シャウネット・レネー・ウィルソン(メイソン:CIA捜査官)オリヴィエ・リヒタース(ハウケ:フォラーの部下)マーク・キリーン(ポンティマス:紀元前の兵士)ナセル・メマルツィア(アルキメデス)2023年・154分・G・アメリカ原題「Indiana Jones and the Dial of Destiny」2023・07・05・no84・109シネマズ・ハットno29

2023.07.06

コメント(0)

-

ダニエルズ「エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス」109シネマズハットno25

ダニエルズ「エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス」109シネマズハット なんか、2023年のアメリカのアカデミー賞で評判の映画のようです。「そういうことなら、面白かろう!」 そう思って、109シネマズ・ハットに恐る恐る出かけました。春休みで、アカデミー賞ですからね。ところが、あったのかなかったのか知りませんが、もう、ブームは終わっていたようでした。会場の真ん中あたりに何人かいらっしゃいましたが、後ろの数列は誰もいらっしゃらない快適な鑑賞会でした。 で、快適ついでに寝てしまいました。ここ、数年のアカデミー賞作品は大体見ていますが、出だしの10数分で寝たのは初めてです。 マルチ・バース=並行宇宙という発想というか、概念というかには、ボクの老いボケた頭はついていけませんでした。なんだか、やたら、メンドクセー! 映画の設定について言えば、まあ、その一言で終わりでした。で、物語の推進要素というかが、母と娘の葛藤であるらしいことに気づいて、今度はのけぞりました。父と息子の葛藤は、ヨーロッパ、アメリカのキリスト教社会を描いた作品では、フロイトを持ち出すまでもなく定番ですが、母と娘を主題にするとアジア系の親子を出してくるというのには、何か意図があるのでしょうか。 カンフーとマルチ・バースの取り合わせが評判のようですが、たしかに器用な映像処理は面白い人には面白いのでしょうが、老いボケ老人は、何が起こっているのか付いていく(付いていけてませんが(笑))のに草臥れました。ある意味、とても理に落ちた映像処理というか、理屈っぽいところが若い人には面白いのでしょうね。 まあ、いろんな趣向を凝らしに凝らした割には、案外、ありきたりな結末に、ちょっとウルルとして、それなりに楽しみましたが、なんだか古めかしい印象が残った映画でした。 あれこれたいへんだったエヴリン・ワン役のミシェル・ヨーという女優さんには拍手!でした。いや、ホント、ご苦労様でしたね(笑)。 それにしても、老いボケた自分が、どんな時代に生きているのか、ホント、よくわからない気分の帰り道で、なんだか妖艶な夜桜にもカメラを向ける元気さえ出ませんでした(笑)。監督 ダニエル・クワン ダニエル・シャイナート脚本 ダニエル・クワン ダニエル・シャイナート撮影 ラーキン・サイプル美術 ジェイソン・キスバーデイ衣装 シャーリー・クラタ編集 ポール・ロジャース音楽 サン・ラックスキャストミシェル・ヨー(エヴリン・ワン)ステファニー・スー(ジョイ・ワン ジョブ・トゥパキ)キー・ホイ・クァン(ウェイモンド・ワン)ジェニー・スレイト(ビッグ・ノーズ)ハリー・シャム・Jr.(チャド)ジェームズ・ホン(ゴンゴン)ジェイミー・リー・カーティス(ディアドラ・ボーベアドラ)タリー・メデル(ベッキー・スリガー)2022年・139分・G・アメリカ原題「Everything Everywhere All at Once」2023・03・27-no045・109シネマズハットno25追記2023・03・30 映画館の入り口でお土産にもらった絵葉書です。 帰ってきて、見直していますが、やっぱり、やたらめんどくさいですね(笑)。追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2023.03.29

コメント(1)

-

スティーブン・スピルバーグ「フェイブルマンズ」109シネマズ・ハットno24

スティーブン・スピルバーグ「フェイブルマンズ」109シネマズ・ハット 春の日差しに浮かれ出て、観たのはスティーブン・スピルバーグの新しい作品「フェイブルマンズ」でしたす。フェイブルマン家のサミー君が両親や妹、おばーちゃんとの生活の中で大きくなっていく様子が描かれていました。そもそもスピルバーグという名前が、ウキペディアにもありますが、芝居をする山とかいう意味だそうで、今回の「フェイブルマンズ」は、ドイツ語起源らしいですが、「おとぎ話をする人」という意味になるそうで、まあ、ようするにスピルバーグの自伝といっていい作品でした。 スティーブン・スピルバーグは1946年生まれだそうですから、今年76歳です。世界有数のお金持ちで、作る映画はみんなヒットするという天才です。まあ、そういう人でも、こういう作品をつくりたいと思うんだなあというのが、両親に映画館に連れていかれたサミー君の姿を見ながら考えていたことでした。 予定調和という言葉がありますが、思い出という物語は、本人が浸って語ってしまえば予定調和になってしまうものだと思います。上で、こういう作品といったのは「思い出」という物語を、なんと、あのスピルバーグ本人が語りたがっているというくらいな意味ですが、前作の「ウェストサイドストーリー」が、まあ、思いのほかに退屈で期待外れだったこともあってですかねえ、そのあたりをどうするのかなというようなことが、結局、最後まで、頭から離れませんでした。 まあ、こんなふうに書くと、この映画はどうだったのかということですが、物語は圧倒的に予定調和でした(笑)。 いきなり、悪口のように聞こえるかもしれませんが、実は、そうではありません。ぼくは20歳のときに「ジョーズ」を観て映画にハマった人間です。スピルバーグは絶対なんです(笑)。で、この作品は、そういう作品であるにもかかわらず、さすがスピルバーグ!と納得させてくれて、思いのほか面白かったんです。 観終えて気付いたことですが、主人公の少年が母に捧げる「家族映画」を編集しながら、母と父の親友との関係の真実をフィルムの中に発見するシーンと、高校生になってカリフォルニアにやって来た少年が「卒業映画」を作るのですが、上映会でスクリーンにヒーローとして映って登場する同級生の男の子が、スクリーンに映っている自分自身の姿の真実に気付くシーンという二つのシーンが、ぼくにとってはこの作品の評価を決めるポイントでした。 そのシーンでスピルバーグは、映画には、文字通り即物的に、ストーリーとは関係なくフィルムに映ってしまっている真実があって、それは観る人がいて、初めて発見されてしまう真実で、そこにこそ映画とか写真とかいう表現法の面白さの不思議な秘密があるだと語っていると思いました。それはこの年になってようやく疑い始めていたことなのですが、さすがにスピルバーグは少年時代に、そのことに気付いたんですね。で、そのことに気付いたことが、彼を支え続けてきたし、これから映画を観る人に言い残したいことなのです、きっと。 最後に登場したジョン・フォードに地平線の話を語らせます。観客が何を見るかはわからない、しかし、観客を映像に釘付けにするための極意はあるというわけです。おそらくスピルバーグにとって、その二つ、見せるための方法論と観客が見てしまうものの不思議は始まりであったわけですが、観客のぼくにとっては究極の映画論でした。それにしても、見せるための方法論を極めつくしたスピルバーグが、客が見てしまうものへの驚きを描いているかに見えたのが、ボクにはとても驚きでした。 まあ、回りくどくなってしまいましたが、このフィルムが語っていたのは、じゃあ何なんだということですが、それはスピルバーグの「老い」だったのではないかというのが、「予定調和」などという言葉を、つい、口にした所以というわけでした。監督 スティーブン・スピルバーグ脚本 スティーブン・スピルバーグ トニー・クシュナー撮影 ヤヌス・カミンスキー美術 リック・カーター衣装 マーク・ブリッジス編集 マイケル・カーン サラ・ブロシャー音楽 ジョン・ウィリアムズキャストミシェル・ウィリアムズ(ミッツィ・フェイブルマ 母)ポール・ダノ(バート・フェイブルマン 父)セス・ローゲン(ペニー・ローウィ 父の親友)ガブリエル・ラベル(サミー・フェイブルマン 主人公)ジャド・ハーシュ(ボリス伯父さん)ジュリア・バターズ(レジー・フェイブルマン)キーリー・カルステン(ナタリー・フェイブルマン)ジーニー・バーリン(ハダサー・フェイブルマン)ロビン・バートレット(ティナ・シルドラウト)デビッド・リンチ(ジョン・フォード 映画監督)2022年・151分・PG12・アメリカ原題「The Fabelmans」2023・03・07-no032・109シネマズ・ハットno24追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2023.03.10

コメント(0)

-

デイミアン・チャゼル「バビロン」109シネマズ・ハットno23

デイミアン・チャゼル「バビロン」109シネマズ・ハット なんだか大騒ぎな感じで、評判の映画のようで、三宮とかの映画館だと混んでいそうなので、ちょっと様子を見ていました。今週から109ハットでやり始めたので、早速やってきました。金曜日の午後でしたが、客は3人で快適でした。 観たのはデイミアン・チャゼル監督の「バビロン」です。3時間を超える長い作品でしたが、納得でした。 1920年代から1930年代のアメリカの映画製作現場を舞台にサイレントからトーキーへと進化(?)していった映画の歴史を描いた、実は、かなり真面目な「映画のための映画」、あるいは、アメリカという社会における「映画」という表象文化についての歴史映画だと思いました。この映画が描いているのがハリウッド前史なのか、ハリウッド全盛史なのか、そのあたりはよくわかりませんでしたが、「ああ、そういうことか!」 という発見に満ちた作品でした。 始まってすぐでした。大きな象、エレファントのあの象です、その象を、当たり前ですが、1920年代のオンボロなトラックに載せて、丘の上のお屋敷まで運ぶというシーンがマニー・トレス(ディエゴ・カルバ)というメキシコ人の使い走りの青年の登場シーンですが、その坂道のシーンで、荷台に乗せた象の重さと勝手な動きで悪戦苦闘するトラックと運転手と助手、そしてマニーですが、とどのつまりには、象のお尻からまき散らされる糞尿まみれになってしまうシーンはなかなか印象的でした。この監督、「ラ・ラ・ランド」のときは想像を絶する渋滞シーンでしたが、うまいものですね(笑)。一気に映画の世界へというわけです。ついでに言えば、この丘の上というのが意味深で、フト、バベルの塔?と思わせないではないのです。 で、ようやくたどり着いたお屋敷ですが、そこで繰り広げられているのが予告編で散々見せられたバカ騒ぎで、そこに悠々と登場するのが大スター、ジャック・コンラッド(ブラッド・ピット)というわです。庭先で騒ぎを起こしているのは売り込みに来た田舎娘ネリー・ラロイ(マーゴット・ロビー)というテンポで映画は始まりました。 トリュフォーの「アメリカの夜」が面白くて、映画史とかの本に引き寄せられたことが、今となってははるか昔にありましたが、この作品が描いている舞台の歴史的時間は、その頃の関心よりも、もう一つ昔でした。1920年代の映画の世界ですね。 見終えて、結局わからなかったのは、この監督が、この映画に「バビロン」という、旧約聖書的な題名をなぜつけたのかという疑問でした。ぼくのような素人にはバベルの塔とバビロン捕囚のイメージしか浮かばないのですが、監督は「バビロン」という題名で何をクローズアップしたかったのでしょうかね。 で、大スター、ブラッド・ピットとマーゴット・ロビーのお二人のことです。いろいろ活躍されていましたが、一番よかったのは、まあ、「皮肉にも」でしょうか、それぞれがスクリーンから去っていくシーンでした。 まあ、映画そのものが、永遠に消えてしまった彼らを再びスクリーンに呼び戻そうという試みだったわけですからそうなるのも当然ですかね。 使い走りだったマニー・トレス(ディエゴ・カルバ)が、1950年代のハリウッドにやって来て、この映画が彼の回想に基づく映画の映画だったことを暗示して映画は終わりました。 3時間、結構、夢中で目くるめく世界に浸りました。で、まあ、実は大真面目な監督デイミアン・チャゼルに拍手!、若かりし日のフェイ・ダナウェイ(僕、この女優さん大好きなんですよね(笑))を彷彿とさせてくれたマーゴット・ロビーに拍手!、ずっと、渋く頑張っていたブラッド・ピットに拍手!、地道な演技で物語を支えてくれたディエゴ・カルバに拍手!、ああ、それから、ジーン・スマートという女優さん、よかったですね。拍手!でした。監督 デイミアン・チャゼル脚本 デイミアン・チャゼル撮影 リヌス・サンドグレン美術 フローレンシア・マーティン衣装 メアリー・ゾフレス編集 トム・クロス音楽 ジャスティン・ハーウィッツキャストブラッド・ピット(ジャック・コンラッド サイレント映画のスター)マーゴット・ロビー(ネリー・ラロイ 女優志願の田舎者)ディエゴ・カルバ(マニー・トレス 映画の仕事にあこがれるメキシコ人)ジーン・スマート(エリノア・セント・ジョン ゴシップ・ライター)ジョバン・アデポ(シドニー・パーマー 黒人ミュージシャン)リー・ジュン・リー(レディ・フェイ・ジュー サイレント映画の字幕書き)トビー・マグワイア(ジェームズ・マッケイ ギャング)オリビア・ハミルトン(サイレント映画の監督)P・J・バーンルーカス・ハースマックス・ミンゲラローリー・スコーベルキャサリン・ウォーターストン2022年・189分・R15+・アメリカ原題「Babylon」2023・02・17-no022・109シネマズ・ハットno23

2023.02.26

コメント(0)

-

クリント・イーストウッド「ブロンコ・ビリー」こたつシネマ

クリント・イーストウッド「ブロンコ・ビリー」こたつシネマ 神戸に雪が降って市バスとかJRとかが止まった静かな夜、一日余裕だったチッチキ夫人がテレビの番組表で見つけていいました。「ちょっと、イーストウッドよ。西部劇かしら。」「なんか、暴れ馬に乗る話しちゃうの?知らんけど。」 というわけで見始めましたが、サーカスのお話でした。ちょうど「サーカスの夜」(小川糸・新潮文庫)という小説を読んだばかりだったので、どんな曲芸なのかに惹かれましたが、何とも地味でした。 観たのはクリント・イーストウッドが主演で監督の「ブロンコ・ビリー」、1980年ですから、40年前の映画でした。 ポスターのキャッチ・コピーをお読みください。行くぜブロンコ=ビッグな男!すてきな仲間を引き連れて、喧嘩と恋を道づれに広いアメリカ旅から旅へ! で、映画はというと、西部(?)の町から町へ、オンボロなトラックでテントを運び、給料もろくに払えない興業を続けている「ワイルド・ウェスト・ショー」というサーカスが舞台でした。 荒馬というよりも老馬というべき愛馬バスターを操り、曲乗りと早撃ち、目隠ししてのナイフ投げが十八番の、ブロンコ・ビリー(クリント・イーストウッド)。生真面目そうな青年カウ・ボーイ、レオナード・ジェームズ(サム・ボトムズ)による、縄芸、先住民のカップル、ビッグ・イーグル(ダン・バディス)とロレイン(シェラ・ペシャー)によるインディアン・ダンスと蛇使い芸。 記憶に残った曲芸はこれだけです。地味でしょ(笑)。キャッチ・コピーを読み直すと、もう一度笑えます(笑)。 時は、1970年代のアメリカです。先ほど西部と書きましたが、西部か東部かわからない田舎町の、いわゆる、ドサまわりの一座のお話でした。 そのサーカス小屋に迷い込んで、やがて、一座のみんなから「疫病神」と嫌われることになるアントワネット・リリー(ソンドラ・ロック)という、正体不明のじゃじゃ馬娘と生真面目でヘンコなブロンコ・ビリーとの恋のお話が本筋でした。ソンドラ・ロックといえば、この時期、イーストウッドとは、まあ、ご夫婦だったはずの方で、そういう意味では、この映画はイーストウッドのファミリー・ストリーみたいなものだと思いましたが、その幸せ感(まあ、勝手にそう思うだけですが)というか、のんびりしたあたたかさが、見ていてしらけない理由だと思いました。 もっとも、筋の展開では、実はベトナム脱走兵だった縄芸のレオナード・ジェームズの奪還とか、莫大な遺産をめぐるアントワネット・リリーと法律上の夫ジョン・アーリントン(スキャットマン・クローザース)や、彼女の義母とかインチキ弁護士とのやり取りは、あっさり端折られていて、ちょっとポカンとしてしまいました(笑)。「えっ?これでおわり?」「うん、そうみたい。」「フーン、そういう時代やったんやん(笑)」 と、まあ、そんな感じでした。ソンドラ・ロックという女優さん、もう、お亡くなりのようですが、おキャンな感じがなかなか良かったですね。拍手!監督 クリント・イーストウッド脚本 デニス・ハッキン撮影 デビッド・ワース音楽 スティーブ・ドーフ字幕 高瀬鎮夫キャストクリント・イーストウッド(ブロンコ・ビリー・早打ち・曲乗り・愛馬バスター)ソンドラ・ロック(アントワネット・リリー)ジェフリー・ルイス(ジョン・アーリントン・リリーの夫)スキャットマン・クローザース(ドック・リンチ・司会)シェラ・ペシャー(ロレイン・ランニングウォーター・インディアンの太鼓叩き)ダン・バディス(ビッグ・イーグル・インディアンダンス・蛇使い)サム・ボトムズ(レオナード・ジェームズ・投げ縄)ビル・マッキーニー(レフティ・リーボウ・左利き拳銃使い)1980年・アメリカ原題「Bronco Billy」2023・01・25-no010・こたつシネマ

2023.01.29

コメント(0)

-

バリー・レビンソン「レインマン」パルシネマno50

バリー・レビンソン「レインマン」パルシネマ 「ドライビング・MISS・デイジー」との2本立ての1本だったので見ました。ダスティン・ホフマンと若き日のトム・クルーズの映画です。見たのはバリー・レビンソン監督の「レインマン」でした。劇場で見るのは初めてですが、チラシに写っている二人の写真には、さすがのボクでも見おぼえがあります。1988年の作品で、何度もテレビの洋画劇場で出会っていたようです。ラスベガスで大儲けするシーンを見ていて、そうやって、テレビで見たことがあることに気づきました。 最初と、最後のシーンが印象に残りました。空中から真っ赤なカウンタックか何か、イタリアあたりの高級車がおりてきて、「おお―!」と思っていると荷下ろしの波止場で、なんか、やり手っぽいのですが神経質そうなニーチャンが下で待っていて、それが、なんと、トム・クルーズでした。今年、トップガン・マーベリックのオジサンに出会ったこともあってでしょうね、思わず「若い!」と叫びそうでした(笑) マア、そこから後のストーリーは、今更、ぼくなんかが筋の話をしても白けるだけだろうなと思うくらい有名な作品ですね。いわゆる「サバン症候群」と呼ばれている症状の兄レイモンドを演じているダスティン・ホフマンの体全体というか、傾きかけた身体を使った演技とか、トム・クルーズのやんちゃな弟チャーリーのインチキぶりとか、なかなか見せてくれますが、やっぱり年の離れた、この兄弟の、20年ほどを隔てた二度の別れのシーンが泣かせます。 年の離れた兄レイとの別れのシーンで、まだ、おさない弟チャーリーが「バイ・バイ・レインマン」と手を振ります。あらゆる記憶を映像化して覚えこむ兄が、幼いころの兄の記憶なんか忘れてしまっていた弟に、歌を歌うことで思い出させる忘れられていた別れのシーンです。 で、それから、まあ、兄のレイモンドが、やり手の弟チャーリーに、呪文のように「メインマン!」と呼びかけます。「レインマン」と「メインマン」、この、微妙な語呂合わせが絶妙なのでした。 二人の間に共有された記憶が、つたない歌声によって想起されていく様子に、人の記憶の、最も重要な契機、なぜ、その時、そのシーンが想起されていくのかという意味が語られていると感じたのは穿ちすぎでしょうか。 喧嘩別れした親父の、莫大な遺産をめぐる、かなり乱暴な筋書きでしたが、やはり胸を打つ作品だと思いました。 マア、ありきたりで申し訳ありませんが、主役の二人に拍手!でした。監督 バリー・レビンソン原案 バリー・モロー脚本 ロナルド・バス バリー・モロー撮影 ジョン・シール美術 アイダ・ランダム衣装 バーニー・ポラック音楽 ハンス・ジマーキャストダスティン・ホフマン(レイモンド:兄)トム・クルーズ(チャーリー:弟)バレリア・ゴリノ(スザンナ:チャーリーの恋人)1988年・134分・G・アメリカ原題「Rain Man」2022・12・19-no141・パルシネマno50

2022.12.20

コメント(0)

-

デビッド・ロウリー「グリーン・ナイト」シネリーブル神戸no170

デビッド・ロウリー「グリーン・ナイト」シネリーブル神戸 久しぶりのシネリーブルでした。ここのところ、明るくて楽しいそうな路線に惹かれる傾向が強いシマクマ君ですが「A24史上、最も美しく、最も壮大なダーク・ファンタジー」というチラシの文句につられてやってきました。 もっとも、「A24て何?」「ダーク・ファンタジーってなに?」「デヴィッド・ロウリーって誰?」 なわけで、実は何の見当もつかないまま席に着きました。 チラシには、ほかにも「円卓の騎士」とか「トールキン」とかいう言葉もあって、「子供でも、見ていれば分かるんだろう!」と高を括って見始めて、往生しました(笑) 往生した理由は二つです。一つ目は、画面が暗いのです。ドラマ展開とは関係なく、映像そのものが暗くて、ボクの目では見分けがつかないシーンがとても多い印象でした。多分、加齢の結果の影響がかなりあるとは思うのですが、そのせいで、眠くなって往生しましたが、きっと、イギリスは暗いんでしょうね(笑)。 二つ目は、ファンタジーを描いているシーンが、単なる不思議ではなくて、何かを比喩しているのだろうということは、なんとなくわかるのですが、物語のコンテキストというか、話の筋として、どういう「意味」なのかがよく分からなかったことです。 一番引っかかったのは、超ネタバレなのは分かっていていうのですが、この映画は、最後に、一度、描かれたはずの、グリーン・ナイトと主人公のガウェイン青年の別れのシーンが、もう一度描かれていて、描き直された、二度目の、そして、映画の、このラスト・シーンこそが、この物語の、おそらくは作者が描いたテーマ、それはたぶん青年の旅の意味だろうと思うのですが、それを解き明かすシーンになっているのはずなのですが、このシーンを見ていて、その意味、あるいは旅の途上で、青年を支え続けた、今風の言葉でいえば、あるアイテムに込められた意味の解釈、謎解きが、すっきりと腑に落ちない、難しいということに「ここまで来てこれかよ!」と往生したのですが、なんと、エンドロールの後、すべてが終わったはずの画面に、あるシーンが浮かび上がってきたのです。ここで、出してくるのですから、やはり、監督によるこの作品の解法の暗示なわけでしょうかね。こういうやり方は好きなのですが、この映画では、意味深なこのシーンそのものが、ぼくには、まったく意味不明で、とどのつまりに、もう一度往生させられたという映画でした(笑)。 映画そのものは、青年が円卓の騎士に成長するための旅を描いた、型としては、ありがちな成長譚で、本来はわかりやすいはずですし、映し出される映像に浮かび上がる自然はあくまでも美しく、人の動きを追うカメラにも工夫が感じられて面白いのですが、如何せん、「これってどういう意味?」が、割合頻繁に襲い掛かってきて、ボンヤリ居眠りをしながら見ている徘徊老人には少々手ごわい作品でした。どなたか、わかりやすく解説していただけませんか(笑) 監督デビッド・ロウリーには「よくぞ、ここまで、ゴチャゴチャやってくれたものだ!」 という気持ちを込めて、まあ、やけくそ半分ですが、拍手!でした(笑)。監督・脚本・編集 デビッド・ロウリー撮影 アンドリュー・D・パレルモ美術 ジェイド・ヒーリー衣装 マウゴシャ・トゥルジャンスカ音楽 ダニエル・ハートマンキャストデブ・パテル(サー・ガウェイン)アリシア・ビカンダー(エセル)ジョエル・エドガートン(城の主人)サリタ・チョウドリー(モーガン・ル・フェイ)ケイト・ディッキー(女王)バリー・コーガン(盗賊)ラルフ・アイネソン(緑の騎士)ショーン・ハリス(アーサー王)2021年製作・130分・G・アメリカ・カナダ・アイルランド合作原題「The Green Knight」2022・12・06-no135・シネリーブル神戸no170

2022.12.08

コメント(0)

-

デビッド・O・ラッセル「アムステルダム」109ハットno17

デビッド・O・ラッセル「アムステルダム」109ハット「アカデミー賞とかで評判になりそうな映画なのかな???」 まあ、そんな思惑で見に行きました。というわけで、混雑を避けた109ハットでデビッド・O・ラッセル監督の「アムステルダム」です。豪華キャストの勢ぞろい作品らしいのですが、観客は3人でした。いつもながらいい映画館です(笑)。 豪華キャストと、わかったように云ってますが、監督も俳優もほとんど知らない人で、ギル・ディレンベック将軍を演じているロバート・デ・ニーロだけが知っている俳優でしたが、彼がなかなかいい役をやっていて拍手!でした。 映画が始まってしばらくは、見ていて、いつ頃の話なのか判然としなくて焦りましたが、やがて、義眼の医師バート・ベレンゼン(クリスチャン・ベール)と相棒の黒人弁護士ハロルド・ウッドマン(ジョン・デビッド・ワシントン)という、主役と思しき二人の「出会い」の回想シーンへと展開していって、第1次世界大戦の戦場から大戦直後のヨーロッパが映し出され、今、現在は、1930年代のアメリカ、ニューヨークという大都市が舞台だということがわかってきて落ち着きました。 1930年代、世界中が流動化していた時代ですが、世界恐慌下のアメリカで、反ユダヤ主義があからさまに横行し、黒人や女性に対する差別主義者でもあった産業資本家たちや、それと結託した新しいメディア(ラジオ・新聞)の社主たちが、悲惨を強いられている復員軍人の不満を利用して、ファシズム、親ナチスの陰謀を巡らせていたというのが、チラシとかで繰り返されている、驚くべき「史実」ということなのでしょうが、トランプ的なアメリカの、この映画から100年後の現実に対する批評的な制作意図なのでしょうかね。そこのところは、ぼくには、あんまりインパクトがなかったような気がします。 印象に残ったのは、前記のバート・ベレンゼンとハロルド・ウッドマンの二人と戦地の病院で知り合い、三人組で活躍したヴァレリー・ヴォーズでした。大富豪の娘でありながら、従軍看護婦にして、エキセントリックな前衛彫刻家ヴァレリー・ヴォーズを演じていたマーゴット・ロビーという女優さんは記憶に残りました。 ちょっと見にはエジプトあたりの女王とでもいう印象なのですが、表情に「力」があるとでもいえばいいのでしょうか、それぞれの場面、場面で劇的に変化するのです。キスシーンとか、いい年の爺さんに思わずため息をつかせる出来栄えで、マア、撮り方にも工夫があるのでしょうが、素晴らしいですね(笑)。 大きな歴史的背景もさることながらトリック・スターとしての三人組のエピソードで展開したところが、この作品の肝だと思いました。 しかし、それにしても、なぜ、題名が「アムステルダム」なのでしょうね。20世紀の初頭、やがて、世界的な大都市に成長していくニューヨークは、解放された南部の黒人たちが「自由」を求めて大移動した街だったことをどこかで読んだことがあります。もともとオランダ人の入植地だったニューヨークの、最初の名前はニュー・アムステルダムでもあったわけで、世界的な自由都市アムステルダムのアメリカ版だったわけです。 で、映画はラストで、一人は新しい愛の予感のニューヨークに残り、二人は愛の始まりの地アムステルダムへ去るわけで、マア、そのあたりが意味深なのですが、よくわかりませんね。 とにもかくにもマーゴット・ロビーに拍手!です。ああ、それから、上でも触れましたが、お久しぶりのロバート・デ・ニーロです。彼も年を取りましたね。なかなかお得な役柄で、余裕の演技という印象でしたが、もちろん、もう一度、拍手!です(笑)。監督 デビッド・O・ラッセル脚本 デビッド・O・ラッセル撮影 エマニュエル・ルベツキ美術 ジュディ・ベッカー衣装 アルバート・ウォルスキー J・R・ホウベイカー編集 ジェイ・キャシディ音楽 ダニエル・ペンバートンキャストクリスチャン・ベール(バート・ベレンゼン)マーゴット・ロビー(ヴァレリー・ヴォーズ)ジョン・デビッド・ワシントン(ハロルド・ウッドマン)クリス・ロック(ミルトン)アニヤ・テイラー=ジョイ(リビー・ヴォーズ:トムの妻)ラミ・マレック(トム・ヴォーズ:ヴァレリーの兄)ゾーイ・サルダナ(イルマ)マイク・マイヤーズ(ポール)マイケル・シャノン(ヘンリー)アンドレア・ライズボロー(ベアトリス)テイラー・スウィフト(リズ:ミーキンズ将軍の娘)マティアス・スーナールツ(ゲトワイラー刑事)アレッサンドロ・ニボラ(ヒルツ刑事)ロバート・デ・ニーロ(ギル・ディレンベック将軍)2022年・134分・G・アメリカ原題「Amsterdam」2022・11・08-no125・109ハットno17追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2022.11.14

コメント(0)

-

デビッド・リーチ「ブレット・トレイン」109ハットno15

デビッド・リーチ「ブレット・トレイン」109ハット ええっと、映画館に通うようになって4年ほどたちましたが、俳優さんの名前が覚えられません。で、覚えている名前と言えばジョニー・デップとかイーストウッドとかトム・クルーズとか、まあ、知っていても何の自慢にもならない人ばっかりですが、今回はブラッド・ピットの名前に惹かれてやってきました。真田広之ではありません(笑)。デビッド・リーチという監督はもちろん知りません。 見た映画は「ブレット・トレイン」です。原作が伊坂幸太郎の「マリアビートル」だそうで、こっちは「オーデュポンの祈り」(新潮文庫)で登場して、「重力ピエロ」(新潮文庫)とか、まあ、あれこれはまりましたが、「もういいかな?!」 と思った作品が原作でした(笑)。 ポスターのキャッチにありますが、「最悪がとまらない」話で、最後まで暴走していましたが、ぼくにはかなりウケました。ちょっとオタオタしているコロナ明けの気分転換には最適でした。 ただ、デカイ毒蛇がナカナカな役で登場するのですが、まあ、出てないと盛り上がらないから出ているわけなのですが、あれを何とかしてほしかっというのが、一番率直な感想でした。「蛇きらい!」 ですね、ぼくは(笑)。 原作の小説作品と同じで、登場人物全員がウソ臭くて、何のリアリティもないのですが、久しぶりに、なんというか、、そういう、バカバカしいワクワクに素直にはまれました。 ブラッド・ピットって、結局、そういうのが一番似合う人なんじゃないかと再認識しましたし、久しぶりの真田広之君って、いつの間にか、いや昔からか、ウソくさいニッポン!が実によく似合うというか、ばっちりウキまくるというか、よかったですね(笑)。 で、もちろん、一番ウケたのは、もちろん、ブレット・トレイン、弾丸列車、暴走する新幹線でした。ブラッド・ピットとか来日してJR東海だかの新幹線車両の車中で記者会見したとか聞きましたが「いいんですかね、そんなことして。」という感じですね。 だって、京都の街に新幹線の車両がとっ散らかって、消防自動車走り回るラストなんですけど(笑)。 久しぶりの「よーやるわ!」 を見せてくれたデビッド・リーチ監督に拍手!、毒蛇と格闘しても不死身のブラッド・ピットに拍手!でした。 見終えて、原作を読んだことがあるということに、ようやく、思い当たりましたが、あんまり関係ありませんね。どっちにしてもハチャメチャですから。監督 デビッド・リーチ原作 伊坂幸太郎脚本 ザック・オルケウィッツ撮影 ジョナサン・セラ美術 デビッド・ショイネマン衣装 セーラ・イブリン編集 エリザベット・ロナルズドッティル音楽 ドミニク・ルイスキャストブラッド・ピット(レディバグ=てんとう虫)ジョーイ・キング(プリンス)アーロン・テイラー=ジョンソン(タンジェリン・みかん)ブライアン・タイリー・ヘンリー(レモン)アンドリュー・小路(キムラ)真田広之(エルダー)マイケル・シャノン(ホワイト・デス)バッド・バニー(ウルフ)ザジー・ビーツ(ホーネット)サンドラ・ブロック(マリア・ビートル)2022年・126分・R15+・日本2022・09・09-no102・109ハットno15原題「Bullet Train」追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2022.09.11

コメント(0)

-

ブラッド・ファーマン「L.A.コールドケース」シネ・リーブル神戸no161

ブラッド・ファーマン「L.A.コールドケース」シネ・リーブル神戸 昨秋だったでしょうか、映画「MINAMATA」での七変化ぶりに感心したジョニー・デップという俳優さんが気になって見に来ました。相方のフォレスト・ウィティカーという俳優さんも有名な方らしいのですが、ぼくは知りませんでした。 90年代にロサンゼルスで起こった事件をネタにした映画でした。人気のラッパーであった「2パック」という人と「ノートリアス・B.I.G」という二人のミュージシャン.が殺害されたらしいのですが、未解決のまま放置されているという事件の映画化でした。 ジョニー・デップ演じるラッセル・プール元刑事と新聞記者ジャック(フォレスト・ウィテカー)というお二人の渋い演技で物語の輪郭は割合くっきりしているのですが、なにせ18年前の事件の謎を追うのですから、画面にはプール元刑事の記憶の中にある「複数の現在」が映し出されていって、それが、まずややこしいうえに、事件は事件で、複数の登場人物による複数の現場、複数の時間の映像が重ねられていくわけで、見ていて訝しいことこの上ない印象の作品でした。 まあ、進行役というか、客観的な視点の持ち主である新聞記者ジャックがプール元刑事の推理を理解していくのに合わせて、見ているぼくも、なんとなく真相の方向性をつかめるという仕組みの映画でした。 で、帰ってきて、この事件が未解決のまま、今でも放置されているうえに、この映画の公開を巡って、何らかの、政治的妨害まであった! らしいことを知って、愕然としました。 映画の終盤、プール元刑事とジャック記者は、事件の真相のカギである捜査記録の公開を要求しますが「捜査中の事件の証拠」は公開できないという壁にぶつかってしまう上に、真相を究明していたプール元刑事が心臓まひで急死してしまう(実話だからしようがない)という、クライム・サスペンスとしては、いかにも、アンチ・クライマックスな結末なのですが、実は、そういう終わり方の中に、現実社会に対する批判が凝集されていた、つまりは、クライマックスだったのですね。 最近、お葬式が話題になっているアベ某の悪事について、情報開示が拒否されたり、公開される情報が黒塗りだったり、「ホント、ようやるわ💢」 ということが、ニッポンという国でもありましたが、この映画でも、チンピラの悪(ワル)たちは名指しで指弾されていますが、権力の中枢に隠れている巨悪、腐敗については「におい」だけしか表現できていません。つまりは、この作品は、そういう構造そのものを描いていて、映画そのもののわかりにくさの理由も、公開に妨害が入るということの理由もそこに起因しているということなのでしょうね。 監督であるブラッド・ファーマンやジョニー・デップとフォレスト・ウィテカーといった人たちは、ロサンゼルス市警内部なのか、アメリカの政治中枢なのか、正体ははっきりしませんが、そこに「ウソ」が存在することを告知して見せているわけで、ある意味、命がけの演技なのですね。そこはやっぱり拍手!ですね。 権力の構造的腐敗が、トカゲのしっぽ切りで批判をそらし、法律の悪用で真実を隠ぺいする、それをマスコミが無批判に唱和する、構造的な「マインド・コントロール」が世界中を覆っているのが現実かもしれません。 まあ、幻想かもしれませんが、こういう映画をまじめに作るところにアメリカの健全さを感じました。 監督 ブラッド・ファーマン原作 ランドール・サリバン脚本 クリスチャン・コントレラス撮影 モニカ・レンチェフスカ美術 クレイ・グリフィス衣装 デニス・ウィンゲイト編集 レオ・トロンベッタ音楽 クリス・ハジアンキャストジョニー・デップ(ラッセル・プール)フォレスト・ウィテカー(新聞記者ジャック)トビー・ハスデイトン・キャリーシェー・ウィガムニール・ブラウン・Jr.シャミア・アンダーソンマイケル・パレザンダー・バークレイローレンス・メイソンルイス・ハーサムジャマール・ウーラードアミン・ジョセフ2018年・112分・G・アメリカ・イギリス合作原題「City of Lies」2022・08・10・no97・シネ・リーブル神戸no161

2022.08.15

コメント(0)

-

ケリー・ライカート「リバー・オブ・グラス」元町映画館no132

ケリー・ライカート「リバー・オブ・グラス」元町映画館 実は2023年の12月に、ケリー・ライカートの新しい映画「ファースト・カウ」を見て、2021年の、この特集で見た作品の感想が、みんな書きかけでお蔵入りだったことに気付きました。で、とりあえず、写真を追加しました(笑)。 ケリー・ライカートという監督の特集が2021年の11月の下旬から、元町映画館で始まりました。実は、全く知らない人なのですが、お友達とかの評判を聞いて、11月27日の初日に駆け付けました。 作品は、監督が30歳の頃のデビュー作で「リバー・オブ・グラス」という作品でした。水草が茂っている河、あるいは沼地を表す言葉のようで、フロリダ半島の湿地帯をさすらしいのですが、ココから出ていくことを漠然と夢見ている女の子の、途方もない、シッチャカメッチャカな話でしたが、監督の才能のきらめきを感じる作品でした。 要するに、子育てとか、家族とか、生活とか、そういうもののない「人生」、赤ん坊だったコージーを捨てて「サーカス」に行ってしまった母親が残してくれた「生き方」、高く張られた一本のロープの上を一輪車で渡っていくような「暮らし」、果たして映画が、そんなことを夢見る存在をうまく表現することができるのかどうか、そこがこの映画の肝のようでした。 思わず拍手したくなる結末でした。主人公コージーは「こっち側」と「向こう側」の境界線の崖っぷちでバランス遊びをし続けながら、とどのつまりは、クソな男に一発ぶっ放して、向こう側へジャンプしてしまいました。 コージーは、ロープを踏み外したのでしょうか?ぼくには永遠に落下してゆく孤独の中で、ヒリヒリするような自由! すなわち、人間そのものを手に入れたように見えたのですが。 とにもかくにも、向う側へジャンプした30歳の主婦コージー(リサ・ボウマン)と監督ケリー・ライカートに拍手!でした。 しかし、どっちかというと、コージーのアホオヤジの立ち位置で暮らしているぼくが、拍手してていいのかな?と思わず悩む作品でした。この特集は見ごたえありそうです。 監督 ケリー・ライカート脚本 ケリー・ライカート撮影 ジム・デノールト美術 デイブ・ドーンバーグ衣装 サラ・ジェーン・スロトニック編集 ラリー・フェセンデン音楽 ジョン・ヒルキャストリサ・ボウマンラリー・フェセンデンディック・ラッセルスタン・カプランマイケル・ブシェーミ1994年・76分・アメリカ原題「River of Grass」2021・11・27‐no116・元町映画館no132no132

2022.06.19

コメント(0)

-

ジョセフ・コジンスキー「トップガン マーヴェリック」109シネマズ・ハットno12

ジョセフ・コジンスキー「トップガン マーヴェリック」109シネマズ・ハット 本当は別の映画を観ようと、家は出たのですが、玄関を出てみると、あいにくの天気で、いつものホンダ・スーパーカブ号はあきらめて、市バスで移動ということになってしまいました。で、JRの舞子駅に着いたときには、予定の映画の開演に間に合わないことになってしまったのでした。 東に向かう電車でスマホをいじっていて見つけました。「あっ、トム・クルーズやってるやん!」 というわけで、やってきたのが109シネマズハットです。 お目当てはジョセフ・コジンスキー監督の、いや、トム・クルーズの「トップガン マーヴェリック」です。前作から35年くらいたったのでしょうか。今回はトニー・スコット監督ではありません。彼は数年前に他界してしまいました。 もちろん、三宮でもやっていますが、シネマズミントなんて混んでいるに違いなのでハット神戸です、と思いきや、この日の109シネマズハットは混雑していました。月曜日なのに入場口におチビたちの列ができています。プログラムを見ると「クレヨンしんちゃん」がほぼ同時の上映開始のようです。胸をなでおろしてチケットを購入しましたが、こちらも、シネマズハットとは思えない入場者でした。せっかくなので中央で見てやろうと目論んでいましたがあきらめて周囲に人のいない席を選んで着席です。 暗くなって、懐かしい音楽のタイトルロール、で、35年前の映画とそっくりなオープニング映像です。低い位置から撮っているようにに見えます。航空母艦に発着するジェット戦闘機の火を噴くエンジンと甲板上の作業員の動き、そして海と空です。 オープニングから静かに流れるBGM、やがて、ぼくでも曲名を知っている「デンジャー・ゾーン」へと変わっていく映像と音楽を聴きながら涙を流している自分に気づいて、ちょっと驚きました。涙もろいのは年齢のせいもあるのでしょうが、まさか「トップガン」の続編で泣くとは思いませんでした。それもオープニングです。だいたい、ぼくは前作を劇場では見ていないにもかかわらずです。 涙もろさのせいもありますが、映画の作り方が実にうまいのです。ハリウッド映画(?)の底力というか、常套手段というのでしょうか、監督個人というより、製作者の観客に対する意図が徹底して追及されているのでしょうね。コロリとやられました(笑) 帰ってきたトム・クルーズ、マーヴェリックことピート・ミッチェル海軍大佐の描き方も、エピソードも、言ってしまえばありきたりです。しかし、映像に映し出される、あの時から流れた「時間」が、老けたトム・クルーズのしゃべり方や表情の作り方にはじまって、若い大尉たち、女性のパイロット、マーベリックをフォローするバシール・サラディン演じるホンドーこと、バーニー・コールマン海軍准尉の描き方まで絶妙でした。35年前の「トップ・ガン」ファンにとっては堪えられない出来でしょうね。思い入れなんてかけらもないシマクマ君でさえ、涙するのですから。 しかし、この映画の素晴らしいのはやはりジェット戦闘機の空中映像でした。戦闘機が飛ぶシーンだけでなく、コック・ピット、そこから見える外界、地上、空、障害物、友軍機、そして敵機、標的、もう、これには文句なく納得でした。 世界最速戦闘機ダーク・スターをはじめ、最新戦闘機F-18、そして、前作の主役だったF-14を無理やり登場させる演出にも拍手!でしたね。 まあ、ついでですが今回もKAWASAKIのバイクNinja H2が登場します。直線をノン・ヘルのトム・クルーズが微動だにしない前傾姿勢で疾走するシーンは、オートバイファンでなくてもかっこいいですね。 春先から、なんだか難し映画をずっと見てた印象がありますが、シンプルでよかったですね。要するに、アメリカン・マッチョの典型なのですが、アメリカ映画って、こういう映画の作り方がホントにうまいと思います。今回も、年取ったトム・クルーズはとてもいいと思いました。かっこいい年の取り方をしていますよね(笑)。 まあ、これで、ジェット戦闘機に乗りたがる、もう、男女をとわない志願者が増えるんでしょうね。やめた方がいいと思いますが、軍と映画会社が一緒になって宣伝しているような作品ですからしようがないですね。 まあ、あんまり野暮なツッコミはなしにしてトム・クルーズに拍手!でした(笑)。監督 ジョセフ・コジンスキー製作 ジェリー・ブラッカイマー トム・クルーズ クリストファー・マッカリー デビッド・エリソン原案 ピーター・クレイグ ジャスティン・マークス脚本 アーレン・クルーガー エリック・ウォーレン・シンガー クリストファー・マッカリー撮影 クラウディオ・ミランダ美術 ジェレミー・ヒンドル衣装 マーリーン・スチュワート編集 エディ・ハミルトン音楽 ハロルド・フォルターメイヤー ハンス・ジマー ローン・バルフェ主題歌 レディー・ガガ視覚効果監修 ライアン・タドホープキャストトム・クルーズ(マーヴェリック:ピート・ミッチェル海軍大佐)ジェニファー・コネリー(ペニー・ベンジャミン)リリアーナ・レイ(アメリア・ベンジャミン:ペニーの娘)バシール・サラディン(ホンドー:バーニー・コールマン海軍准尉・ピートの補佐官)マイルズ・テラー(ルースター:ブラッドショウ海軍大尉・グースの息子)グレン・パウエル(ハングマン:ジェイク・セレシン海軍大尉)ルイス・プルマン(ボブ:ロバート・フロイド海軍大尉)モニカ・バルバロ(フェニックス:ナターシャ・トレース海軍大尉)カーラ・ウォン(ヘイロー:キャリー・バセット海軍大尉)ジェイ・エリス(ペイバック:ルーベン・フィッチ海軍大尉)ダニー・ラミレス(ファンボーイ:ミッキー・ガルシア海軍大尉)グレッグ・ターザン・デイビス(コヨーテ:ジェイビー・マチャド海軍大尉)マニー・ジャシント(フリッツ:ビリー・アワロン海軍大尉)ジェイク・ピッキング(ハーバード:ブリガム・レノックス海軍大尉 )レイモンド・リー(イェール:ローガン・リー海軍大尉)ジャック・シューマッハ(オハマ:ニール・ヴィキャンデル海軍大尉 )ジョン・ハム(サイクロン:ボー・シンプソン海軍中将)チャールズ・パーネル(ウォーロック:ソロモン・ベイツ海軍少将)エド・ハリス(ケイン:チェスター・ケイン海軍少将)バル・キルマー(アイスマン:トム・カザンスキー海軍大将)ジーン・ルイザ・ケリー(サラ・カザンスキー)アンソニー・エドワーズ(グース:ニック・ブラッドショウ海軍中尉 回想)メグ・ライアン(キャロル・ブラッドショウ 回想)2022年・131分・アメリカ原題「Top Gun Maverick」2022・06・06-no77・109シネマズ・ハットno12

2022.06.08

コメント(0)

-

マイク・ミルズ「C'mon C'monカモン カモン」109シネマズ・ハットno11

マイク・ミルズ「C'mon C'monカモン カモン」109シネマズ・ハット 関西ではゴールデン・ウィークの目玉という感じで、4月の末の封切りでした。ネットで予約席を覗いてみると、いつも余裕のシネ・リーヴルが連日いっぱいでした。で、109シネマズハットを覗いてみると、これがなんと余裕しゃくしゃくで、ここならノンビリできそうです。 というわけで、5月4日、連休のど真ん中に出かけました。チッチキ夫人と同伴映画です。見たのはマイク・ミルズ監督の「C'mon C'mon」です。昨年だったか、「ジョーカー」で圧倒されたホアキン・フェニクスという俳優さんが、今度はなにをするのか興味津々でした。見たのはマイク・ミルズ監督の「C'mon C'monカモン カモン」でした。 ホアキン・フェニクスが演じるジョニーというジャーナリストが、ラジオ番組のためにインタビューしている場面から映画は始まりました。相手は子供たちでした。 子供たちが住んでいる町として映画に出てくるのデトロイト、オークランド、ニューヨーク、ニューオリンズ、そしてロサンジェルスです。ジョニーが訪ねるそれぞれの都市で暮らす子供たちが、住んでいる町の未来のことや、日々の暮らし、自分自身の夢とかについて、ジョニーの、あるいは、ホアキン・フェニクスのインタビューに答えるドキュメンタリーなシーンが、ジョニーと、甥っ子のジェシーのモノクロのドラマのシーンの、前後と合間に、繰り返し映し出され、結局、インタビューに答える子供たちの声が聞こえ続ける中で、映画は終わりました。 君の話を聞かせて! 子供たちへの、いつもの言葉で話かけるジョニーになぜ一人でいるの?と問い返すジェシーの深い眼差しに震えました。「問う人」は「問われている」 し、「見る人」は「見られている」 のです。 ケータイで話し続ける伯父さんのジョニー。児童心理学のマニュアル・ブックの視点に固執する母親のヴィヴ。「見られる人」のポジションに耐えられない父親のポール。それをじっと見つめているジェシー。「子ども」、あるいは「他者」と出会い、「問う」ことを仕事にしながら、「問われること」、「見られること」を見失っているジョニーの「問い」に「ペラペラ」と応えるジェシーの「ことば」の静かな迫力が印象的でした。 ジョニーがジェシーの「ペラペラ」に、「ペラペラ」と笑顔で相槌を打つことが出来た瞬間、ジェシーの笑顔が応えます。 このシーンで映画は「深さ」を獲得したのではないでしょうか。「見る」、「見られる」という存在の弁証法が、「同情(sympathy)」ではなく、「共感(Empathy)」によって止揚され、次の瞬間「C'mon C'mon」が響き渡ります。ホラ、ホラ、ここに、きみとぼくがいるよ! 優しく問いかけたはずのなのに、困惑の眼差しで見つめ返された教室の風景が浮かんできます。ぼくは、あの時なにを尋ねたのでしょう。 スクリーンのジェッシーを見ているぼくの眼差しは、結局、「ペラペラ」かもしれないと、一瞬、ヒヤリとさせられた作品でした。 まあ、それにしてもジェッシーを演じたウッディ・ノーマンという少年に拍手!でした。ホアキン・フェニックスもいい味でしたね。やっぱり拍手!です。 監督 マイク・ミルズ脚本 マイク・ミルズ撮影 ロビー・ライアン美術 ケイティ・バイロン衣装 カティナ・ダナバシス編集 ジェニファー・ベッキアレッロ音楽 ブライス・デスナー アーロン・デスナーキャストホアキン・フェニックス(ジョニー・おじさん)ウッディ・ノーマン(ジェシー・少年)ギャビー・ホフマン(ヴィヴ・ジェシーの母・ジョニーの妹)スクート・マクネイリー(ポール・ジェシーの父)2021年製作・108分・G・アメリカ原題「C'mon C'mon」2022・05・04-no65・109シネマズ・ハットno11

2022.05.18

コメント(0)

-

フィリップ・ファラルドー「マイ・ニューヨーク・ダイアリー」シネ・リーブル神戸no150

フィリップ・ファラルドー「マイ・ニューヨーク・ダイアリー」シネ・リーブル神戸 2022年の連休は人にビビって外出をあきらめていました。で、連休明けの5月9日、早速やってきたシネ・リーブルでしたが、当てがはずれて結構な入場者でした。 見たのはフィリップ・ファラルドーという知らない監督で「マイ・ニューヨーク・ダイアリー」という作品でした。サリンジャーがらみのお話 という理由だけで選んだ作品ですが、客の大半がジジババだったのは、まあ、案の定という感じでしたが、お話の筋も古典的でした。 サリンジャーという作家は、日本でいえば第1次戦後派文学の次、「第三の新人」位の世代の人ですが、ノルマンジー上陸作戦にも従軍した、れっきとした「太平洋戦争」の「戦後文学」の人なのです。まあ、日本では、ここ10年、人気の翻訳家、柴田元幸や村上春樹の新訳が出たこともあって、「現代文学」みたいな扱いですが、野崎孝の名訳「ライ麦畑でつかまえて」(白水社)が出たのは1964年のことです。その後「フラニーとズーイ」とか「バナナフィッシュにうってつけの日」とかの「グラース家の物語」も、同じく野崎孝の訳でしたが、ぼくが高校生のころすでに新潮文庫の棚に並んでいました。 で、その後というか、1960年以降、サリンジャーは1作も書いていません。でも、映画のネタにはなるのです。不思議です。 4年ほど前に「ライ麦畑で出会ったら」という、サリンジャーを探しに行く少年の映画がありましたが、今回の「マイ・ニューヨーク・ダイアリー」はよく似た印象の作品でした。まあ、あの映画は主役が男の子で、女の子に出会うのに対して、今回は女の子で、おばさんに出会う話でした(笑)。 原作がJ・D・サリンジャーを担当する女性エージェントと新人アシスタントを描いたジョアンナ・ラコフという人の自叙伝なのだそうですが、映画は、端折って言えば「サリンジャー探し」の老若男女を阻止するお仕事をする女性の話でした。 「My Salinger Year」というのが原題だそうですが、新米アシスタントのジョアンナとサリンジャーの出会いは、はっきり言ってありきたりです。キャッチ・コピーに「大人の自分探し」 とありますが、今一、ピンときません。 サリンジャーなんて読んだこともないのに、サリンジャー担当のベテラン・エージェントのアシスタントを務める90年代の文学少女の大胆さというか、幼さというかに圧倒されるばかりです。 そのうえ、映画の画面以外のアクシデントでしたが、隣席で寝入ったおじさんの大鼾が耳元に響きます。「何をご覧になるおつもりでお座りになったのか存じませんが、そりゃあ、お眠りになるのも無理はない展開だとは思うのですが・・・!」 まあ、そういう同情というか、怒りというかを感じないではない展開でしたが、救いはありました。ジョアンナのボスを演じる女性の演技です。別に、特別な所作や表情をするわけではありません。しかし、なかなかいいのです。時代の存在感があるのです。「誰だこれは?」 家に帰って、チッチキ夫人にチラシを見せておしゃべりしていると、珍しく質問です。「シガニー・ウィーバーって、出てはったん?!」「ええー、あの人、ああ、あのおばさん、エイリアンのあの人やったんか?」「エイリアンの、あの人やったん?って、気付かんかったん?」「うん、まったく!一人で映画もたしてはった。上手やったで。」「でも、気付かんかったんやろ(笑)」 サリンジャーの「ライ麦畑でつかまえてThe Catcher in the Rye」は単行本出版だったようですが、それ以降の「グラース家シリーズ」は「ニューヨーカー」という雑誌に掲載された作品です。映画に出てくるベテラン・エージェントのマーガレット(シガニー・ウィーバー)は、その時代のアメリカの出版エージェントの匂いとプライドを感じさせる編集者という役柄を好演していました。まあ、なんといっても「エイリアン」に怯まない女性ですから、貫禄が違いますね(笑)。 というわけで、久しぶりのシガニー・ウィーバーに拍手!でした。監督・脚本 フィリップ・ファラルドー原作 「サリンジャーと過ごした日々」(ジョアンナ・ラコフ 著 井上里 訳 柏書房)撮影 サラ・ミシャラ美術 エリース・ドゥ・ブロワ衣装 パトリシア・マクニール アン・ロス編集 メアリー・フィンレイ音楽 マーティン・レオンキャストマーガレット・クアリー(ジョアンナ)シガニー・ウィーバー(マーガレット)ダグラス・ブース(ドン)サーナ・カーズレイク(ジェニー)ブライアン・F・オバーン(ヒュー)コルム・フィオール(ダニエル)セオドア・ペレリン(ノースカロライナ州ウィンストン・セーラム在住の青年)2020年・101分・G・アイルランド・カナダ合作原題「My Salinger Year」2022・05・09-no66・シネ・リーブル神戸no150

2022.05.14

コメント(0)

-

テリー・ツワイゴフ「CRUMB クラム」元町映画館no119

テリー・ツワイゴフ「CRUMB クラム」元町映画館 2022年4月24日は日曜日でした。その上、開映が夜の7時40分という元町映画館です。日頃、日曜日には家からほとんど出ないシマクマ君が、終映時間を考えると市バスの最終が危ない時間になるというのにやってきた元町映画館でした。 おめあてはテリー・ツワイコフ監督の「CRUMB クラム」です。フリッツ・ザ・キャットというキャラクターで有名なロバート・クラムというアメリカのマンガ家を撮ったドキュメンタリーのはずです。ジャニス・ジョップリンの「チープスリル」というアルバムのジャケットを描いた人ですね。 映画は、すでに有名人になったロバート・クラムが、アメリカを捨てて南フランスに移住しようと決めた、最後の日々をカメラで追いながら、漫画家になる経緯を追うように子どものころからの生活が写真やインタビューで振りかえられ、現在の家族との暮らしぶり、兄弟、老いた母、クラム自身の仕事ぶりに密着して丁寧に撮っている映画ですが、ロバートがカメラに向かって話し始める最初のシーンから、やがて、住んでいた家に大きなトラックがやってきて、荷物が運び出され、空っぽになった部屋の窓のカーテンが下ろされる最後のシーンまで、映像に立ち込めていたのは、たぶん哀しさでした。 街を歩く人をスケッチしながら、カメラに向かって「ペンが勝手に描き出していくものを描いている。」 とつぶやくように彼自身が、自分の描画について語る場面があります。 世界を指が認知し描き出して行くのを目が見て、確かめ直しているというか、ペンが勝手に動いて線や塗りつぶしになり、やがて世界を再現していく、意識や精神というような立派なものは、そこに介在しないということでしょうか。 彼は笑って、カメラに話しかけていますが、自動マンガ描出機械のようにペンが描き出していく、たとえば、デフォルメされた性器が絡み合う世界に、彼が見ていたものは何だったのでしょう。ぼくには、自分が立っている荒野に原初の姿で向き合っている孤独の塊が笑っているように見えたのですが、うがちすぎだったのでしょうか。 彼をマンガの道に誘ったらしい、兄チャールズや弟マクソンとの会話のシーンでも、彼ははにかんで笑いながら、目を合わすことなく相槌を打っていました。チャールズは高校卒業以来、家から出ることが出来ないまま、哲学書を読みふける中年男で、マクソンは釘で作った棘だらけの板に座り、ヨガにふける男です。自分の中に閉じこもっている兄や弟のそばに、打ちのめされたように座り込み、それでも話しかけることをやめようとしないロバートをカメラは映していました。 彼は6冊のスケッチブックと引き換えにフランスの住居を手に入れたそうですが、最後のシーンでおろされたカーテンの闇に浮かびあがったスーパーには兄チャールズの自死が報告されていました。彼がフランスに去って二年後のことだそうです。 芸術的人間の、真の孤独に迫った監督テリー・ツワイゴフに拍手!でした。ぼくはかなり打ちのめされました。 映画館を出て、大急ぎで駅に向かい、駅のベンチでスマホを確認すると、なんと負け続けているだめトラが、今シーズン初めて二けた得点で勝利していました。その場で、自宅に電話をすると「オクビョウモノ!」 という高笑いの声が響いてきました。トホホ…。 「でも、まあいいか、この映画見たし。」監督 テリー・ツワイゴフ製作 リン・オドネル テリー・ツワイゴフ製作総指揮ローレンス・ウィルキンソン アルバート・バーガー リアンヌ・ハルフォン撮影 マリス・アルベルチ編集 ビクター・リビングストン音楽 デビッド・ボーディンゴースキャストロバート・クラムチャールズ・クラム(兄)マクソン・クラム(弟)エイリーン・コミンスキー(妻)1994年・120分・PG12・アメリカ原題「Crumb」日本初公開1996年11月30日2022・04・24・no63・元町映画館no119

2022.05.10

コメント(0)

-

ビンセント・ミネリ「若草のころ」シネ・リーブル神戸no143

ビンセント・ミネリ「若草のころ」シネ・リーブル神戸 「愛しのミュージカル映画たち」の最終回はジュディ・ガーランドでした。前にも言ったことですが、1970年代に映画を見始めたころ、アメリカ映画だけではなくて日本映画の喜劇とかの、ぼくにとっての案内人は小林信彦でした。 その頃のぼくは淀川長治とか双葉十三郎といった人たちのすごさがわからなくて、ちょっと理屈っぽい小林信彦に惹かれていたのでしょうね。 まあ、今となってはどの方もすごいなあと思うのですが、問題は、その当時、本のなかで話題になるちょっと古めの映画を見ることができないことでした。マルクス兄弟やバスター・キートンといわれても、まあ、困ったはずなのですが、そこは、それ、「読んでわかったつもり」という得意の思い込みで、理屈だけはくわえこんでいたのですが、今になって、ホントおバカだったことだと思うのですが、まあ、後の祭りです。 まあ、そういう女優さんの一人がジュディ・ガーランドでした。今回の企画の中で二度目の登場です。最初に登場したのは「イースター・パレード」でしたが、彼女よりもフレッド・アステアの足技に目を奪われた気がしましたが、今回はジュディ・ガーランドの映画でした。 映画はビンセント・ミネリ監督の「若草のころ」です。 オルコットという人の「若草物語」という4人姉妹の小説がありますが、よく似た趣向の物語でした。もっとも、この映画の原作は「若草物語」ではありません。「5135 Kensington 」という短編小説集の中の一つ、「Meet Me in St. Louis, Louis」という小説の映画化で、著者のサリー・ベンソンという人は、この映画の三女アグネスなのだそうです。 まあ、それにしても、20世紀前半のアメリカのホーム・ドラマには共通する型があったんじゃないでしょうか。既視感のある家族のお話でした。 1903年のセントルイスという町が舞台で、「Meet Me in St. Louis, Louis」という、映画の題名にもなっていますが、1904年のセントルイス万博のテーマソングような歌が、映画でもテーマソングでした。 ほかにも、たくさんの名曲が歌われるのですが、中には「茶色の小瓶」とか「埴生の宿」とか、ぼくでも知っている歌がダンス・ミュージックとして使われていて、ちょっとご機嫌でした。 「ああ、この子面白いなあ。」 そう思ったのが四女のトゥーティ(マーガレット・オブライエン)の演技でしたが、1945年のアカデミー賞の「子役賞」だったそうです。今でも、そういう賞はあるのですかね。 次女のエスター(ジュディ・ガーランド)が高校生ぐらい、四女のトゥーティ(マーガレット・オブライエン)が小学校に上がる前の少女という設定ですが、二人の明るさがさく裂するホーム・ドラマでした。 見終えて気づいたのですが、1944年の映画なのですね。太平洋戦争の最中の作品ですが、「余裕シャクシャクのアメリカ」を感じました。日本では1951年に公開されたようですが、その時、この作品を見た日本人がどう感じたのか、ちょっと興味を惹かれます。 ついでにいえば、この作品はジュディ・ガーランドとビンセント・ミネリを結び付け、あの、ライザ・ミネリ誕生の出発点というか、お膳立てというかの映画らしいですね。この映画で出会った監督と女優が結婚しなければ、ライザ・ミネリは生まれなかったわけですから、それはそれですごい映画ですね。 まあ、何はともあれマーガレット・オブライエン(トゥーティ・スミス 四女)に拍手!でした。それに尽きます! 「愛しのミュージカル映画たち」全6作完走しました。はじめは「お勉強」のつもりで見始めたのですが、ほとんどハズレなしの楽しさで、「もっと!もっと!」という気分で、楽しみの世界が広がりました。歌とかよく分からないのですが、ちょっと古いミュージカルの世界から最近の作品まで、今や興味津々です。こういう企画は、ホント、ありがたいですね。監督 ビンセント・ミネリ製作 アーサー・フリード原作 サリー・ベンソン脚本 アービング・ブレッチャー フレッド・F・フィンクルホフ撮影 ジョージ・J・フォルシー音楽 ジョージ・ストールキャストルシル・ブレマー(ローズ・スミス 長女)ジュディ・ガーランド(エスター・スミス 次女)ジョーン・キャロル(アグネス・スミス 三女)マーガレット・オブライエン(トゥーティ・スミス 四女)ヘンリー・H・ダニエルズ・ジュニア(スミス・ジュニア 長男 通称ロン)メアリー・アスター(アンナ・スミス 母)レオン・エイムズ(アロンゾ・スミス 父)ハリー・ダヴェンポート(祖父)マージョリー・メイン(ケイティ メイド)トム・ドレイク(ジョン・トゥルーイット 隣家の青年)ジューン・ロックハート(ルシル・バラッド ロンの恋人)ヒュー・マーロウ(ダーリー大佐)チル・ウィルス(ミスター・ニーリー氷売りの男)1944年・113分・G・アメリカ原題「Meet Me in St. Louis」配給:東京テアトル日本初公開 1951年3月6日2022・03・10-no33・シネ・リーブル神戸no143

2022.03.13

コメント(0)

-

ビンセント・ミネリ「巴里のアメリカ人」シネ・リーブル神戸no142

ビンセント・ミネリ「巴里のアメリカ人」シネ・リーブル神戸 今回見たのはビンセント・ミネリ監督の「巴里のアメリカ人」です。「愛しのミュージカル映画たち」という企画の5本目に見ました。誰でもが知っている50年代のアメリカのミュージカルの傑作です。さすがのぼくでもこの作品は見たことがありますが、なんの記憶もありません。だから、まあ、初めて見るのと同じです。 今回の企画の鑑賞では出てくる女優さんに気を取られていましたが、この作品は何といってもジーン・ケリーさんでしたね。監督はライザ・ミネリのお父さんですが、全編通してダンスはジーン・ケリーの振り付けだそうです。 始めから終わりまで、ほとんど緩みなく明るくて楽しい映画というのを久しぶりに見ました。とにかくテンポがいいのですね。 ジーン・ケリーは「雨に歌えば」で傘をさして踊っていたのを覚えていますが、この映画では近所の子供たち相手に歌ってダンスするシーンがコミカルで最高でした。 主人公のジェリー(ジーン・ケリー)が、連合軍でやってきて、戦争が終わって、そのままパリに居ついた画家の卵というのがその時代的ですね。まあ、そこから後のお話はとってつけたような展開ですが、別にいいんですよね、こういう作品の場合は(笑)。 この感想は「愛しのミュージカル映画たち」を完走した後で書いています。「紳士は金髪がお好き」、「イースター・パレード」、「若草の頃」、「上流社会」、「ビクター・ビクトリア」、そして「巴里のアメリカ人」の6本を2週間ほどで見ましたが、どの作品も楽しかったですね。 順番をつければ第1位「巴里のアメリカ人」、第2位「紳士は金髪がお好き」です。 「巴里のアメリカ人」は、さっきも言いましが「序破急」的な展開のテンポの良さだ抜群ですね。ジーン・ケリーの笑顔もよかったし。「紳士は金髪がお好き」は、オープニングの、ラメっていうのですかね、キラキラする真っ赤な舞台衣装が印象に残っていますね。ジェーン・ラッセルとマリリン・モンローの派手な顔立ちと笑顔がとても素敵で、アホな筋立てだから余計に楽しいのですね。二つの映画とも、見終えて笑って話題に出来るところプロフェッショナルだと、感心しました。 こういう、楽しい企画はいいですね。昔は、あちこちにあった、しぶい館主の名画座がやってくれていたのですが、どこかがまたやってくれないですかね。 ああ、「巴里のアメリカ人」ですが、もちろんジーン・ケリーとパリのちびっ子たちに拍手!でした。監督 ビンセント・ミネリ製作 アーサー・フリード原作 アラン・ジェイ・ラーナー脚本 アラン・ジェイ・ラーナー撮影 アルフレッド・ギルクス美術 セドリック・ギボンズ プレストン・エイムズ衣装 オーリー・ケリー編集 アドリアン・フェイザン音楽 ジョージ・ガーシュウィン作詞 アイラ・ガーシュウィン振付 ジーン・ケリーキャストジーン・ケリー(ジェリー)レスリー・キャロン(リーズ)オスカー・レバントジョルジュ・ゲタリニナ・フォック1951年・113分・G・アメリカ原題「An American in Paris」配給:東京テアトル日本初公開1952年5月2日2022・03・08-no31・シネ・リーブル神戸no142

2022.03.12

コメント(0)

-

スティーブン・スピルバーグ「ウエストサイドストーリー」109シネマズ・ハットno1

スティーブン・スピルバーグ「ウエストサイドストーリー」109シネマズ・ハット 見ちゃいましたよ。スピルバーグの「ウエストサイド・ストーリー」です。神戸でも封切されてひと月ほどたつような気がしますが、お客が多いんじゃないかと、実に消極的な理由ですが、敬遠していました。 ネットの上映情報を覗きながら、いかなごのくぎ煮を炊いているチッチキ夫人に声をかけました。彼女は61年版のサントラ・レコードを持っていて、歌えると自慢している人です。「見たいっていうてたウエストサイドね、来週になると朝一番か夜の8時とかになるけど、そうなっても行く?」「今日は何時なの?」「えーっと、109ハットやと夕方6時から9時やね。あっ、ここやとお客さん、今のところおれへんで。土曜日で休日やのにガラガラやで。灘で9時やから最終バスには間に合うし。」「そうかあ、そやね。ちょっとイカナゴもってコユちゃんのとこ寄ってから行こか?」「ええけど、遠回りやで。」「コユちゃん、見たいいうたら連れてってあげたらいいやん。6年生なんやし、合唱とかもしてるし。」 というわけで、いつもマンガを届けてくれるヤサイクン家を経由して出かけることになりました。JRの摩耶駅から歩いても、すぐそこです。玄関先で靴を洗っていたアーちゃんママが笑って迎えてくれました。「えー、今から映画行くの?終わるン9時過ぎるんちゃうの?109?なに見るの?」「ウエスト・サイド・ストーリー。知らん?」 おしゃべりしているとチビラ君たちも出てきました。「映画、連れてったげようかと思って。でも、ドラえもんとはちやうのよ。」「コンフィデンスマンは?」「ああ、長澤まさみのやつか。今日はその映画ちゃうなあ。ウエスト・サイド・ストーリーいうやつやねん。コユちゃんはなにしてるの?」「合唱から帰ってきて、今、ともだちとゲームしと―。映画どころチャウでぇ。」「そうか、しゃあないなあ。ほな、もう行くわね。」「イカナゴ、ありがとう。」「うん、おいしいかどうかわかれへんよ。せっかく炊いたからね。おすそ分け、食べてみてね。」 というわけで、結局、二人連れで109シネマズ・ハットにやってきました。 映画はスティーヴン・スピルバーグ監督の「ウエスト・サイド・ストーリー」でした。土曜の夕方の6時過ぎから9時くらいまでのプログラムでした。入り口ではこんなハガキが配られていました。 会場は空いていて、なかなか優雅なアベック映画鑑賞でした。「なんか、あの酒場の女の人、元の映画でもおったん?覚えてる?」「あの人、前の映画のアニータやんか。リタ・モレノいう女優さん。前は、あの酒場には男の人がおってん。で、今回は、もう、90歳くらいやった思うけど、まだ元気で生きてはった彼女をアノ役に替えたのが評判らしいよ。」「ふーん、そうなんや。90歳には見えへんかったけどなあ。ぼくはあの人が一番よかった。」「私はマリア役の子が、なんか気に入らへんかった。姿勢が悪いことなかった?」「姿勢が悪いってどういうこと。見かけ?」「うん、なんか背筋が伸びてない感じ。」「うーん、ようわからんなあ。でも、このお話って、こんな暗い話やった?」「そうよ。救いがないのは元と同じやけど、忘れたの?」「うん、ジョージ・チャキリスが足まっすぐあげて踊るとこしか覚えてへんなあ。まあ、ポスターで刷り込まれてだけかもしれんけど。今日のはアニータが嘘つくとこと、リフいう子がトニーを撃つとこが、なんか、無理ある気がした。」「アニータが嘘つくのは、あそこで、あんなことされたからちゃうの。そこは引っかかれへんかったよ。でも、なんか違うなアいう気は、チョットしたけど。」「61年のときには不自然やなかったストーリーが、どっか不自然な感じがする理由が別にあるんかもしれんな。時代が変わるとかいうやん。スピルバーグでも越えられへんかったもんがあるんかもな。あんな、61年の監督ってサウンド・オブ・ミュージックの人やって知ってた?ロバート・ワイズいう人な。」「そうなん。まあ、私はマリアの姿勢が不満なだけやけどね。」 というわけで、ちょっと期待外れなところもあったのですが、集団のダンスや歌のスペクタクル感は圧巻でした。 そのうえ、9時を過ぎた109映画館の入場口ではヤサイクンの「送るから駐車券もらってきて。」という温かい一言が待っていて、実に幸せなアベック鑑賞の結末でした。イヤ、ホント、今日はヤサイクンに心から拍手!でした(笑)。監督 スティーブン・スピルバーグ原作 アーサー・ローレンツ脚本 トニー・クシュナー撮影 ヤヌス・カミンスキー美術 アダム・ストックハウゼン編集 マイケル・カーン サラ・ブロシャーオリジナル振付 ジェローム・ロビンス振付 ジャスティン・ペック指揮 グスターボ・ドゥダメル作詞 スティーブン・ソンドハイム音楽 レナード・バーンスタイン音楽総指揮 マット・サリバンキャストアンセル・エルゴート(トニー)レイチェル・ゼグラー(マリア)アリアナ・デボーズ(アニータ)デビッド・アルバレス(ベルナルド)ジョシュ・アンドレス(チノ)コリー・ストール(シュランク警部補)リタ・モレノ(バレンティーナ)マイク・ファイスト(リフ)2021年・157分・G・アメリカ原題「West Side Story」2022・03・05-no29・109シネマズ・ハットno100

2022.03.07

コメント(0)

-

マイケル・ドウェック グレゴリー・カーショウ「白いトリュフの宿る森」シネ・リーブル神戸no141

マイケル・ドウェック グレゴリー・カーショウ「白いトリュフの宿る森」シネ・リーブル神戸 北イタリアの山岳地帯に「白トリュフ」という珍味で有名なキノコの産地があるそうです。トリュフといわれても食べたことも見たこともないのですから、この映画の中で「ああ、いい香りだ・・・」と言葉でいう人や、陶酔した表情を浮かべる様子を撮ったシーンが繰り返し映るのですが、なんの感慨もわきません(笑)。 調べてみるとお値段は5グラム、5000円とかの代物らしくて、ぼくがご飯にふりかけてお醤油をかけて食べるのが好きな、パックに入った鰹節が1パック5グラムだそうだからシャレになりません。 なんで、そんな映画を見に来たかというと、予告編を見ていて老夫婦がテーブルの上に完熟トマトを山盛りにして座っているシーンがあったのですが、その様子が妙に気に入ってしまったからでした。 見たのはマイケル・ドウェック とグレゴリー・カーショウという、アメリカの写真家のようですが、まあ、その二人の共同監督のドキュメンタリーで「白いトリュフの宿る森」でした。 山の斜面を上空から映し出していて、犬と人がよじ登る様子が雑木の中に見えるシーンから映画が始まりました。岩山ではなくて緑の美しい「里山」という光景です。山の斜面を犬が、落ち着きなく行ったり来たりして、人がゴソゴソ這いまわってるようです。 そこから、北イタリアの田舎の村の犬と老人の映画でした。原題が「The Truffle Hunters」のようなのですが、スクリーンに登場する老ハンターたちは、どなたも映っている姿を見ているだけで「なんか、いいなあ、いいんじゃない!(笑)」 と納得させられる表情と動きでした。 上のチラシの写真の犬と爺さんは、90歳を過ぎて独り暮らしになっているアウレリオ爺さんと、彼の愛犬です。悔しいことに、この愛犬の名前が、映画の中で何度も名前が呼ばれていたにもかかわらず、映画館を出ると全く思い出せません。犬の種類とかよく分かりませんが、ご覧の通り、ちょっと大型のプードルで、トリュフ探しの名犬らしいのですが、一緒に食事をしている姿や、この写真のように話しているシーンが、何ともいえずいいのです。 アウレリオ爺さんは、自分が死んでしまったあとの愛犬のことが心配でならないのですが、実際に「譲ってほしい」とやって来た人には、相手の子どものことを引き合いに出した名セリフ(まあ、ぼくがそう思っただけですが)で煙にまくシーンなどは、ドキュメンタリーなのにセリフを仕込んだんじゃないかと疑いたくなるほどドラマティックです。 期待していたトマトのシーンの男女はカルロ・ゴネッラという爺さんとその奥さんでした。部屋の灯りに輝く完熟のトマトの美しさもさることながら、奥さんがトマトをボール水で洗って、夫のカルロがテーブルに積み上げていくという、ただそれだけのシーンでした。そこにカルロがいる必要があるのかどうか、奥さんの仕事を手伝っているのか邪魔しているのかよく分からなようなシーンなのですが、奥さんの方が大柄で、ちょっといかつくて、カルロが童顔なのが何とも言えない味わいでした。 奥さんは、カルロが夜のうちから山に入って、相変わらずトリュフに夢中になっているのが心配でなりません。で、二人が話し合うシーンがありました。「もう、年金をもらっている年なんだから。」「この前みたいに山でケガをしたり、なんかあったら他の人に迷惑をかけるから。」「今まで、さんざん好きにしてきたんだから」 説得の言葉をあれこれ繰り返し口にするのですが、「怪我をして痛いのは俺なんだから」 とか、なんとか、カルロには馬の耳に念仏です。 映画は奥さんの目を盗んで、こっそり窓から抜け出すカルロと喜んでまつわりつく愛犬のシーンで終わりますが、今まで見たどんなドキュメンタリーにもなかったハッピーエンディングでした。最高でしたね。 そういえば、雑木の中でトリュフを探し回って、道に下りてきたアウレリオ爺さんが、山のなかではぐれた愛犬に呼びかけるシーンがありました。「オーイ、〇〇!お父さんはもう帰るよ。早く下りておいで。」 と、まあ、親子の会話なのですが、そこからしばらくたったシーンで山に行ったカルロに家の窓から奥さんが叫びます。「カルロー、カルロ―、早く帰っていらっしゃい。もう、食事の時間よぉー」 かたや90歳を超えた爺さんと愛犬、かたや、たがいに90歳になろうかという婆さんとその夫です。 斯くして人生の夕暮れは暮れていくのでした。爺さん、婆さん、愛犬たちに拍手!でした。 で、トリュフについて分かったことですが、ちょっとジャガイモか生姜のような塊で、生のままパスタとかに薄くスライスして食すのだそうです。豚が探すのかと思っていましたが、犬が探すようです。おいしいんですかね?(笑)監督 マイケル・ドウェック グレゴリー・カーショウ製作 マイケル・ドウェック グレゴリー・カーショウ脚本 マイケル・ドウェック グレゴリー・カーショウ撮影 マイケル・ドウェック グレゴリー・カーショウ編集 シャーロット・ムンク・ベンツェン音楽 エド・コルテスキャストカルロ・ゴネッラとその妻アウレリオ・コンテルノと愛犬アンジェロ・ガリアルディセルジオ・コーダ2020年・84分・G・イタリア・アメリカ・ギリシャ合作原題「The Truffle Hunters」2022・03・03-no27・シネ・リーブル神戸no141

2022.03.05

コメント(0)

-

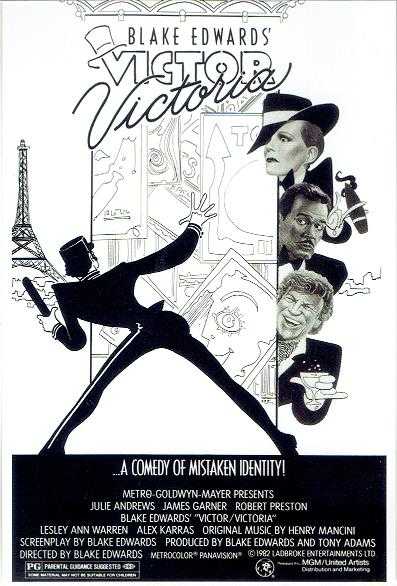

ブレイク・エドワーズ「ビクター・ビクトリア」シネ・リーブル神戸no140

ブレイク・エドワーズ「ビクター・ビクトリア」シネ・リーブル神戸 「愛しのミュージカル映画たち」の第4弾はブレイク・エドワーズ監督の「ビクター・ビクトリア」でした。今回のライン・アップの中でこの1本だけが80年代の作品でした。主演はジュリー・アンドリュースでした。マリリン・モンロー・ジュディ・ガーランド、グレース・ケリーとかなり若くして不幸な最期を遂げた女優さんたちが続いたのですが、彼女は80歳を超えてお元気のようです。最近ではアニメ映画の声優とかなさっていて、作品は忘れましたが、どこかでお声を聴いた記憶があります。 シマクマ君にとっては、なんといっても「メリー・ポピンズ」と「サウンド・オブ・ミュージック」のオネーさんです。シマクマ君は田舎者ですから、高校生くらいまで、あまり映画を見た記憶がありませんが、「サウンド・オブ・ミュージック」は、学校の体育館で見たことがある気がします。学校の体育館で映画!ですよ。 で、この作品ですが、それらの作品よりずっと後に作られた作品で、監督のブレイク・エドワーズは彼女のご亭主で、まあ、この監督さんは、ぼくの中では、オードリー・ヘップバーンの「ティファ―二―で朝食を」とか、トニー・カーティス、ジャック・レモンの「グレート・レース」の人です。「ピンク・パンサー」もそうだったっけ、っていう感じですね。 新しい旦那さんが、奥さんのために「新境地」を開拓しようと作ったミュージカル・コメディといった趣で、結構面白い作品でした。 1930年代のパリのナイトクラブが舞台で、ゲイを売り物にしているトディー(ロバート・プレストン)という、もう薹が立った感じの芸人さんと、オペラ歌手を夢見ているソプラノ歌手ビクトリア(ジュリー・アンドリュース)が組んで、ポーランドからやって来た「男装の麗人」ならぬ「女装の紳士」という設定で、「ビクトリア」を「ビクター」で売り出そうという、ドタバタ・ラブ・ロマンスでした。 何オクターブも発声できるジュリー・アンドリュースの声のすごさが、映画の肝で、一番高いソプラノの音で歌えば客が手にしているグラスもワイン・ボトルも砕け散る(本当に)というオチがついています。 戦前のパリのナイト・クラブといえば、ムーラン・ルージュが思い浮かびますが、この映画に赤い風車が出てくるわけではありません。しかし、映画の中ではナイト・クラブの出し物の猥雑さはかなり追及されていて、そこらあたりも面白さの一つでした。 ただ、ジュリー・アンドリュースという女優さんが、たとえば、この作品ではマフィアのボス(ジェームズ・ガーナー)と恋に落ちるという、かなり色っぽくてセクシーな役柄なのですが、なぜか「サウンド・オブ・ミュージック」の「マリア」に見えてしまうのには困りました。 彼女の声を聴くと反射的に浮かんでしまうぼくの思いこみもあるのでしょうが、歌い方だけじゃなくて、彼女の姿が持っている雰囲気が、どこか真面目なのですね。この「愛しのミュージカル映画たち」のシリーズで、今日まで、歌を歌い、恋する乙女を演じる女優さんを5人立てつづけてみてきましたが、役柄のせいだけではないその人らしさというのがそれぞれにあることがよく分かって勉強になりますね。 で、この作品の拍手はというと、端役のグレアム・スタークという方ですね。レストランのウェイターの役なのですが、味のある演技で笑わせてくれます。笑いどころはほかにもあるのですが、なかなか、忘れられそうもない無表情が拍手!でした。監督 ブレイク・エドワーズ製作 ブレイク・エドワーズ トニー・アダムス脚本 ブレイク・エドワーズ撮影 ディック・ブッシュ美術 ロジャー・マウス音楽 ヘンリー・マンシーニ振付 パディー・ストーンキャストジュリー・アンドリュース(ビクター・ビクトリア)ジェームズ・ガーナー(マフィアのボス・キング)ロバート・プレストン(ゲイの歌手・トディー)レスリー・アン・ウォーレン(キングの色・ノーマ)アレックス・カラス(スカッシュ)ジョン・リス=デイヴィス(カッセル)ピーター・アーン(ラビス)マルコム・ジェイミソン(リチャード)グレアム・スターク(ウェイター)1982年・133分・G・アメリカ原題:Victor/Victoria配給:東京テアトル日本初公開:1983年1月22日2022・03・04-no28・シネ・リーブル神戸no140

2022.03.05

コメント(0)

-

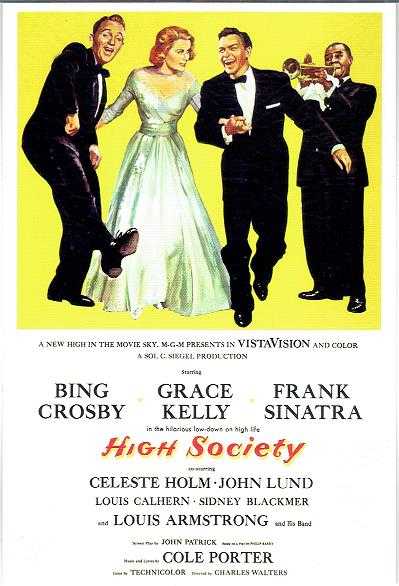

チャールズ・ウォルターズ「上流階級」シネ・リーブル神戸no139

チャールズ・ウォルターズ「上流階級」シネ・リーブル神戸 「愛しのミュージカル映画たち」の第3弾は、昨日の「イースター・パレード」のチャールズ・ウォルターズ監督の「上流階級」という映画です。毎回なんの予備知識も仕入れず見ていますが、画面にグレース・ケリーが出てきてのけぞりそうになりました。「上流階級って、あんた、これやとドキュメンタリーやん。 さすがのぼくでも、彼女がモナコかどこかの王様に見初められ(?)て、王妃になったことくらいは知っていましたが、この映画が映画スターだった彼女の最後の作品だったことは、もちろん知りませんでした。 話は映画と関係ありませんが、ここまで見て来たモンローやジュディ・ガーランドと同様に、彼女もまた最後が不幸だった人ですよね。まあ、偶然でしょうが、今回の企画の次の女優さんが誰なのか、ちょっと気になりますね。 で、映画ですが、不思議な演出(?)で、映画会社のライオンや、出演者のタイトルがあらわれる前に、実に長々と前奏の音楽が流れます。画面は暗いままで、たぶん1分や2分ということはなかったと思いますが、なんの意味があったのかぼくにはわかりませんでした。 で、サッチモこと、ルイ・アームストロングのしゃべりと演奏で映画は始まります。彼がこの作品の進行役というわけです。なんか、贅沢な設定です。 ジャズ・ミュージシャンのデクスター(ビング・クロスビー)とスキャンダル雑誌のトップ屋マコーリー(フランク・シナトラ)、堅物の実業家ジョージ(ジョン・ランド)が、美貌の令嬢サマンサ(グレース・ケリー)を巡って、どっちかというとシッチャカメッチャカのラブ・アフェイアを繰り広げますが、ようするにビング・クロスビーとフランク・シナトラとグレース・ケリーのための映画で、サッチモは盛り上げ役でした。 もっとも、グレース・ケリーこそ20代ですが、後の二人はおっさんです。だから、まあ、「後は段取りなわけ」ってことでしょう。それでも「シナトラが若いなあ・・・」 とは思いましたが、それは今見るからでしょうね。 ちょっと、おっさん映画という気がしました。いかにも1950年代のハリウッドの大物俳優映画という印象でした。まあ、ビング・クロスビーとかシナトラの歌とかに興味が湧かないからでしょうね。まあ、そのあたりは好き嫌いなのでしようがないですね。 ルイ・アームストロングの演奏と表情、妹キャロライン役だったリディア・リードに拍手!でした。監督 チャールズ・ウォルターズ製作 ソル・C・シーゲル原作 フィリップ・バリー脚本 ジョン・パトリック撮影 ポール・C・ボーゲル音楽 コール・ポーターキャストビング・クロスビー(C・K・デクスター=ヘヴン 音楽家・前夫)グレース・ケリー(トレイシー・サマンサ・ロード お金持ちの令嬢)フランク・シナトラ(マコーリー・コナー雑誌記者)ルイ・アームストロング(ルイ・アームストロング ジャズメン)セレステ・ホルム(エリザベス・インブリー雑誌記者) ジョン・ランド(ジョージ・キットリッジ新夫)リディア・リード(キャロライン・ロード妹)1956年・111分・G・アメリカ原題「High Society」配給 東京テアトル日本初公開 1956年10月20日2022・03・02-no26・シネ・リーブル神戸no139

2022.03.02

コメント(0)

-

チャールズ・ウォルターズ「イースター・パレード」シネ・リーブル神戸no138

チャールズ・ウォルターズ「イースター・パレード」シネ・リーブル神戸 「愛しのミュージカル映画たち」の第2弾はチャールズ・ウォルターズ監督の「イースター・パレード」でした。フレッド・アステアとジュディ・ガーランドです。 フレッド・アステアといえば「ザッツ・エンタテインメント That's Entertainment!」(1974)で初めて見たことは憶えています。 で、たしか、同じころの「タワーリング・インフェルノ」で、妙に記憶に残る詐欺師のじいさんだったような気がしますが、この人が歌って踊っている作品を1本まるまる映画館で見た記憶はありません。歌って踊っている姿をスクリーンで見るのは、今日が初めてでした。 「ザッツ・エンタテインメント That's Entertainment!」が封切られた当時、小林信彦や和田誠がアメリカ映画ネタのコラムで、ハリウッドのミュージカル映画とかを話題にしていたのを読んで、頭の中で想像はしていましたが、初めてスクリーンで見て納得しました! 遅そ-! (笑) 滑るように動くタップダンスの軽快さはスクリーンで見ないと体感できませんね。 女性と踊るシーンももちろんですが、映画が始まって早々のシーンですが、おもちゃ屋の店内で縫いぐるみのウサギを巡って少年と掛け合うシーンには、まあ、そういうふうに作られているとは思うのですが、いきなり鷲づかみされた気分で、目と耳はくぎ付けでした。「イヤーぁ、スゴイなあ、スゴイなあ・・・」 で、お相手はジュディ・ガーランドでした。ジュディ・ガーランドといえば「オズの魔法使い」というパターンが定番で、ぼくもそうですが、先日のマリリン・モンローもそうでしたが、今となってみれば、彼女も若すぎる、あんまり幸せでない最後を迎えた人という記憶が先に浮かんでしまいます。でも、映画では違いました。 スクリーンの彼女は溌溂として若々しくて、歌もダンスも堪能させてくれるのですが、演技の表情がまっすぐな印象ですばらしいですね。 最後の劇中ショーの町の風来坊二人組の演技なんて、「ブロードウェイだろうが、なんだろうが、そりゃあ、ウケるわな!!!」 とブロードウェイなんて知りませんが、納得でした。 見終えて、ただ一つ、引っかかったことをいえば、ハンナ・ブラウンを演じたジュディ・ガーランドはどう見ても20代の田舎からやって来た娘ですが、彼女が恋する師匠でもあり相方でもあるドン・ヒューズ(フレッド・アステア)は、どう若く見ても50代なのですね。密かに、いや、告白もしますが、横恋慕するジョニー(ピーター・ローフォード)は20代のハンサムボーイです。 「フレッド・アステアのダンスの凄みはともかく、ここでハンナがこのおっさんにほれるかな?」 恋に年の差をいうのは野暮とはいうものの、ちょっと、そう感じてしまいました。 で、帰ってきて調べてみると、この作品は1948年の封切りですが、ジーン・ケリー、「雨に歌えば」の、あの人ですね、が主役で始められたらしいのですが、彼が骨折かなんかしてしまったために。急遽、アステアが代役で出たんだそうです。アステアは1899年生まれで、このとき50歳ですが、ジーン・ケリーは1912年生まれ、今でいうならアラフォーですね。恋の相手としてはこの年の差は大きいですね。 ジーン・ケリーとジュディ・ガーランドの「イースター・パレード」、想像すると、これまたワクワクしますね。 調べたついでに気づいたのですが、「ザッツ・エンタテインメント」で、今思い出す女性のスターはライザ・ミネリですが、彼女はジュディ・ガーランドの娘さんなのですね。いやはや、アメリカのエンターテインメントの世界はスゴイですね。 まあ、それにしてもジュディ・ガーランドとフレッド・アステアには拍手!拍手!でした。 ところで、この企画は、それぞれの回の先着??名に絵葉書が配られていて、最初の写真はその絵はがきです。古いポスターの絵柄のようですが、ちょっと嬉しいので、ブログの写真で使いたいと思います。(笑)監督 チャールズ・ウォルターズ製作 アーサー・フリード脚本 シドニー・シェルダン音楽 アーヴィング・バーリン音楽監督 ジョニー・グリーン撮影監督 ハリー・ストラドリング編集 アルバート・アクスト美術 セドリック・ギボンズ、ジャック・マーティン・スミス装置:エドウィン・B・ウィリス衣裳:アイリーン、ヴァレス録音:ダグラス・シアラーキャストジュディ・ガーランド(ハンナ・ブラウン)フレッド・アステア(ドン・ヒューズ)ピーター・ローフォード(ジョナサン・ハロウ3世 通称ジョニー)アン・ミラー(ナディーン・ヘイル)ジュールス・マンシン(フランソワ)1948年・103分・G・アメリカ原題「Easter Parade」配給:東京テアトル日本初公開 1950年2月14日2022・03・01-no25・シネ・リーブル神戸no138

2022.03.01

コメント(0)

-

ハワード・ホークス「紳士は金髪がお好き」シネ・リーブル神戸no137

ハワード・ホークス「紳士は金髪がお好き」シネ・リーブル神戸 「テアトル・クラシックス ACT.1 愛しのミュージカル映画たち」という企画がシネ・リーブル神戸で始まりました。20代に見たことが作品もありますが、どうせみんな忘れているわけで、ミュージカル映画総復習シリーズということで通い始めました。 初日はハワード・ホークス監督の「紳士は金髪がお好き」でした。ショー・ガールの二人組ローレライ・リーちゃん(マリリン・モンロー)とドロシー・ラッセルさん(ジェーン・ラッセル)の歌と踊りとお色気に堪能しました。 69年前の映画で、68歳のぼくより年上です。だいたいマリリン・モンローという女優さんだって、1962年に36歳の若さで亡くなっているわけで、70年代の半ばごろから映画を見始めたシマクマ君にとっては、当時からすでに「名画座」の人でした。 で、今回見直したわけですが、まあ、初めて見たようなものです。とても楽しい映画でした。なんといっても、この年になって実に素直に感動しました。マリリン・モンローのおバカな可愛らしさが素晴らしいですね。ドロシーさんと二人で踊りながら歌う最初のシーンに始まって、おしゃべりの調子とか、声とか、一人で歌う「Diamonds Are a Girl's Best Friend」なんて、歌詞が歌詞なだけに、おもわず笑うしかない明るさです。 シマクマ君は、どっちかというと、彼女については、スキャンダラスで不幸な晩年(?)しか知らない世代なわけですが、こうして見直して見ると、この、底抜けな明るさは、ちょっと、追随を許さないというか、誰か、あの人にという例は思いつかないですね。 もうひとつ面白かったのは、映画の中でドロシー役のジェーン・ラッセルさんがマリリン・モンローのリーちゃんに化けるのですが、これが笑えましたね。そっくりです。 「いいんですかね?こういうのやっちゃって。」 やらせているハワード・ホークス監督も監督ですが、やっているジェーン・ラッセルさんも、結構ノリノリな様子で大したものです。 それから子役の使い方も上手いですね。ヘンリー・スポフォード三世とか名乗らせて、小学生の少年が出てくるところなんて、マリリン・モンローのおバカぶりとぴったしで、取り合わせのうまさに感心しました。 あとは歌です。Two Little Girls from Little Rock(リトルロックから来た娘)とか、今ではスタンダードな歌らしいですが、劇中歌として、主役の二人の紹介のように歌われているのが楽しいですね。 確かに古い作品なのですが、たとえばモンローとか、ジェーン・ラッセルとかがセックスシンボルとか、デカイおっぱいの人として受け取られていたらしい当時に比べて、ただのおきゃんな女の子にしか見えない現在があるわけで、それは見ているこっちが年を取ったというよりも、映画を見ている社会の変化のせいじゃないかとも思うのですが。 何はともあれ監督のハワード・ホークスさんにも、ジェーン・ラッセルとマリリン・モンローの二人の女優さんにも拍手!でした。 「 愛しのミュージカル映画たち」のシリーズ、文字通り「愛しい」ことがよく分かりました。ちょっと頑張って通いたいと思います。監督 ハワード・ホークス製作 ソル・C・シーゲル原作 ジョゼフ・フィルズ アニタ・ルース撮影 ハリー・J・ワイルド美術 ジョセフ・C・ライト ライル・ウィーラー作詞 レオ・ロビン作曲 ジュール・スタイン音楽 ライオネル・ニューマン ジュール・スタインキャストジェーン・ラッセル(ドロシー・ショー)マリリン・モンロー(ローレライ・リー)チャールズ・コバーン(ビークマン卿)ノーマ・ヴァーデン(ビークマン夫人)エリオット・リード(アーニー・マローン探偵)トミー・ヌーナン(ガス・エズモンド・ジュニア)テイラー・ホームズ(エズモンド・シニア)ジョージ・ウィンスロウ(ヘンリー・スポフォード三世・金持ちの少年)ジョージ・チャキリス(どこに出てたかわからなかった)1953年・91分・G・アメリカ原題「Gentleman Prefer Blondes」日本初公開1953年8月19日2022・02・25-no23・シネ・リーブル神戸no137

2022.02.28

コメント(0)

-

ルーベン・フライシャー「アンチャーテッド」109シネマズ・ハットno9

ルーベン・フライシャー「アンチャーテッド」109シネマズ・ハット 朝起きると、寒いのですが結構いいお天気なので出かけることにしました。109シネマズハットまで出かけて、そのあと、先日よりもう少し東に向かって歩こうと、気持ちはかなり積極的ですが、で、109でなにを見ようかと考えて思いついたのがこの映画です。 ネットのどこかで、スピルバーグの「ウエストサイドストーリー」に次ぐ人気だそうで、予告編で空を飛んでいたのが気になっていた作品です。まあ、監督も出演者も知りませんからいつものように当てずっぽうですが、次巻の都合もちょうどよかったので出かけました。 見たのはルーベン・フライシャー監督の「アンチャーテッド」です。いつもの映画よりはお客さんが入っていましたが、そこはそれ109シネマズハットですから、まあ、知れています。ジブリの空賊のようなイメージの空を飛ぶシーンから始まりました。「なるほど、マンガやねんな。」 妙な納得が見始めるとすぐにやってきて、そこからノンビリ見終えました。マゼランの、そう、あの、初めて世界一周を成し遂げたといわれているマゼランが、じつは、財宝を隠していて、その金銀を探しだすという冒険活劇でした。 ほんとうは宝さがしじゃなくて、行方不明の兄の消息を知りたい純真(?)な青年ネイト(トム・ホランド)と、詐欺師のような冒険家、いや、ただの泥棒で詐欺師のサリー(マーク・ウォールバーグ)というおっさんが二人組で、そこに、クロエ(ソフィア・アリ)とジョー(タティ・ガブリエル)という、美女というべきなのかどうか、ぼくにはよくわからない女性が絡んで、競争相手はモンカーダ(アントニオ・バンデラス)というイタリアだかの大金持ちという設定でした。 もちろん、この俳優陣が豪華なのか、流行りなのか、なんにもわからないまま見たのですが、昔、ハリソン・フォードとかが頑張っていた冒険活劇を彷彿とさせるシーンの連続です。ドキドキをねらっているシーンなのですが、座っている椅子がゆれるわけでもありません。「で、その鍵を回すとどうなるの?」 という感じで、やっぱり、妙に余裕で筋を追ってしまうシマクマ君でした。 あらゆる文化的な創造行為というのはミメーシスっていうんでしたっけ、模倣によってはじまるという説がありますが、この映画の監督が、実際にまねをしたかどうかはわかりませんが、まねられているように見えるスピルバーグやルーカスというのは凄かったんだと実感した映画でした。 主人公が空を飛んでいるシーンも、海賊船が空を飛ぶシーンも、それなりに面白いのですが、妙にマンガなのですね。 見終えて、そんなことを考えていて、ポスターをよく見ると、スマホだかコンピュータだかの人気ゲームの映画化 だそうで、やっぱり、妙に納得してしまいました。 あらかじめ、まあ、スマホやパソコンで人気のあるゲームというのは心理学が何か知りませんが、想像された興奮を模倣をしながら、デフォルメして、その興奮で指が動く世界なんですから、ミメーシスもへったくれもない! わけですね。ゲームの映像と映画の映像とは、興奮の質が、どこか、少し違うのでしょうね。この映画の物足りなさの理由はそのあたりにあるのかもしれません。 それにしても、えらい時代が始まっているんですね。いや、はや、勉強になりました。監督 ルーベン・フライシャー原案 レイフ・ジャドキンス脚本 レイフ・ジャドキンス アート・マーカム マット・ホロウェイ撮影 チョン・ジョンフン美術 シェパード・フランケル編集 クリス・レベンゾン音楽 ラミン・ジャワディ音楽監修 ゲイブ・ヒルファーキャストトム・ホランド(ネイサン・ドレイク通称ネイト)マーク・ウォールバーグ(ビクター・サリバン通称サリー)ソフィア・アリ(クロエ・フレイザー)タティ・ガブリエル(ジョー・ブラドッグ)アントニオ・バンデラス(サンティアゴ・モンカーダ)2022年・116分・G・アメリカ原題「Uncharted」2022・02・24-no22・109シネマズ・ハットno9

2022.02.24

コメント(0)

-

ウェス・アンダーソン「フレンチ・ディスパッチ ザ・リバティ、カンザス・イヴニング・サン別冊」OSシネマズミントno13

ウェス・アンダーソン「フレンチ・ディスパッチ ザ・リバティ、カンザス・イヴニング・サン別冊」OSシネマズミント ウェス・アンダーソンという監督の作品は「犬が島」しか見たことがありません。ストップモーション・アニメとかで、今一のれなかったのでしょうね、なんとなく関心を失っていました。2月の初めころだったでしょうか、久しぶりに帰宅したピーチ姫が「フレンチ・ディスパッチ見たよ。ええよ!」といったのが気になって見に来ました。 ひさしぶりのOSシネマズ・ミントです。見たのはウェス・アンダーソン監督の「フレンチ・ディスパッチ ザ・リバティ、カンザス・イヴニング・サン別冊」です。なんだかやたら長い題名で、ひょっとしたらオタク映画かなと思いましたが、やっぱりそうでした。(笑) アニメだとばかり思いこんでいたので、人間が動いていて「おや!?」と思って引き込まれました。 お話はフランスにあるアメリカ向けの雑誌が廃刊になるらしいのですが、最終号の記事の紹介という設定でした。 一つ目が「自転車レポーター」という題で、雑誌社の編集部があるアンニュイ=シュール=ブラゼという、古びた町の、その中でも怪しい地区を自転車に乗った記者サゼラック(オーウェン・ウィルソン)が突撃取材するお話で、まあ、「ふーん、そういう雑誌ですか」という気分で見ていたのですが、以前見た「犬が島」を彷彿とさせる「マンガ的(?)」な街角や建物の絵というかシーンが、「犬が島」のときはめんどくさい気がしたのですが、なぜだか、今回は、やたら面白いのです。 実写(?)の人間とマンガ的なセットも組み合わせですが、自転車という小道具のせいでしょうか、ぴたりとはまっているんですす。 二つ目は「確固たる名作」。めちゃくちゃな殺人事件で懲役50年の刑に服するモーゼス(ベニチオ・デル・トロ)という囚人が絵を描くわけですが、部屋の中央で完全ヌードのモデルをしているシモーヌ(レア・セドゥー)は、じつは女性看守で、その絵を傑作に仕立てていくのが、なんだかインチキ臭い美術商ジュリアン・カダージオ(エイドリアン・ブロディ)というお話でした。 いろいろ、小ネタいっぱいなのですが、モデルのシモーヌのポーズが笑わせました。モーゼスが描いているのは抽象画なのですが、彼女は素っ裸のまま柔軟体操というか、変なポーズで直立しているのです。なんの意味があるのか、全くわからないのですが、シーンとしては実に印象的で、やっぱりなんだかおかしいわけです。 最後は刑務所ごと作品を買い取るとかなんとか、とんでもない大ごとになるのですが、まあ、好きにしてくださいという感じでした。 三つ目が「宣言書の改訂」で、ちょっとお目当てのフランシス・マクドーマンドがルシンダという社会派の記者の役で登場します。まあ、この映画にそろいもそろった有名俳優で、名前と顔が一致するのは彼女だけという興味で、大した意味はありません(笑)。彼女の情事の相手が学生運動のリーダーでティモシー・シャラメという男前の俳優です。 たぶん、1968年ころの5月革命ネタが、チェスの勝負に戯画化されているのですが、ちょっとありがちな気がしました。それより、モーターバイクのヘルメット姿で登場するジュリエット(リナ・クードリ)という学生さんが印象的でした。第1話と似ていて、今度はバイクですが、この監督独特の背景を横切る動きがやはり面白いかったのですね。 4つ目が「警察署長の食事室」というありえないグルメ・ミステリーでした。見ていて感心したというか、気になったのは室内の場面のセットとかが、実に細かく作られていて、今どきのことですからコンピューター・グラフィックで描いただけの絵が組み合わされているのかとも思いましたが、どうも、これは、実際に作って、そこで撮っているんだろうという印象で、そのセットを作らせているウェス・アンダーソンという監督の「オタク」ぶりに感心しました。 人間の俳優が演じる実写映画なのですが、定規で線を引いて書いた四角い小部屋、マンガでいえばコマですが、その一つ一つ中から監督のファンタジックな世界がどんどん湧き出てくるのですが、動きが止まれば、まあ、ぼくのイメージではということなのですが、瞬時に四角い「マンガの世界」に戻るのです。これは初体験でした。このイメージの動きは興味深いですね。 映画は雑誌の記事を描いていましたが、なんだか写真とト書きの多いマンガを読んでいる感覚が軽やかで楽しい作品でした。 一コマ、一コマのシーンにも、印象的なものが多いのですが、一日たってみるとお話を思い出すのに苦労するのも、たぶんこの作品の特徴なのでしょうね。 何はともあれ、ウェス・アンダーソンの名前は完全に覚えました(笑)。拍手!ですね。 それから、わけのわからない絵のモデル、シモーヌさんの笑える演技にも拍手!。いやホント、ご苦労様でした。 帰りに、珍しくパンフレットを買おうと思ったのですが、売り切れていました。ザンネン!皆さん、まあ、人のことは言えませんが、小ネタが気になるようですね。仕方がなにのでミントの写真を貼っておきます。監督 ウェス・アンダーソン原案 ウェス・アンダーソン ロマン・コッポラ ヒューゴ・ギネス ジェイソン・シュワルツマン脚本 ウェス・アンダーソン撮影 ロバート・イェーマン美術 アダム・ストックハウゼン衣装 ミレナ・カノネロ編集 アンドリュー・ワイスブラム音楽 アレクサンドル・デスプラ音楽監修 ランドール・ポスターキャストビル・マーレイ(アーサー・ハウイッツァー・Jr編集長.)ティルダ・スウィントン(J・K・L・ベレンセン記者)フランシス・マクドーマンド(ルシンダ・クレメンツ社会派記者)ジェフリー・ライト(ローバック・ライト食べ物記者)オーウェン・ウィルソン(エルブサン・サゼラック自転車の記者)ベニチオ・デル・トロ(モーゼス・ローゼンターラー天才画家で殺人犯)エイドリアン・ブロディ(ジュリアン・カダージオ美術商)レア・セドゥー(シモーヌ女性看守)ティモシー・シャラメ(ゼフィレッリ・B 学生活動家)リナ・クードリ(ジュリエット へルメットの女性活動家)マチュー・アマルリック(アンニュイ警察署長)スティーブン・パーク(ネスカフィエ警察の料理人)リーブ・シュレイバーエリザベス・モス(記者)ギョーム・ガリエンヌエドワード・ノートン(誘拐犯)ジェイソン・シュワルツマン(エルメス・ジョーンズ風刺漫画家)ウィレム・デフォー(アバカス囚人)トニー・レボロリロイス・スミス(美術収集家)ルパート・フレンドシアーシャ・ローナン(ショーガール)ボブ・バラバン(美術商のニックおじさん)ヘンリー・ウィンクラー(美術商のジョーおじさん)セシル・ドゥ・フランスイポリット・ジラルドアンジェリカ・ヒューストン2021年・108分・G・アメリカ原題「The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun」2022・02・22-no21・OSシネマズno13

2022.02.23

コメント(0)

-

トム・マッカーシー「スティルウォーター」シネ・リーブルno134

トム・マッカーシー「スティルウォーター」シネ・リーブル 1月の終わりごろシネ・リーブルでチラシをもらって帰ってきてチッチキ夫人に見せました。「マット・デイモンやん。」「有名なんか?」「そうね、知らんっていうたら、ピーチ姫に無視されるくらいかなあ。」「プライベート・ライアン?」「それはトム・ハンクス。でも、出てたかも。オーシャンズ11が有名かなあ?」「それはブラピとクルーニーちゃうんか。」「あの映画、有名人、たくさん出てるやん。」「ああ、なんか思い出したで。アダム・ドライバーいうやつと決闘してたなあ。あんた見てへんやつ。」 というわけでシネ・リーブルにやって来ました。見たのはトム・マッカーシー監督の「スティルウォータ」です。 黄色い(?)ドアが映っていて、そのドアが引きはがされて、だんだんシーンが広がっていくと、地域一帯が廃墟で、オクラホマを襲ったハリケーンの被災地だということがわかっていきます。題名の「スティルウォーター」というのはオクラホマ州の町の名前のようです。帰って調べてみると、アメリカのほぼど真ん中の町でした。京都の亀岡市と姉妹都市だそうです。 被災地の後片付けの仕事をしているのがビル・ベイカー(マット・デイモン)でした。いかにもトランプを支持しそうな白人の肉体労働者ですが、犯罪歴のために投票権をはく奪されています。高校中退、アルコール中毒、服役、妻の自殺、母を失ったあと祖母に育てられた娘アリソン(アビゲイル・ブレスリン)は留学先のフランス、マルセイユで服役中。容疑は殺人。同棲していた同性愛の恋人を殺した容疑です。こうして、映画を見ながら分かったことを書き上げていくと最悪(?)の人生を歩んでいる男がビル・ベイカーです。 男は食事の度に娘アリソンの幸せを祈る祈りをあげます。娘に去られた男はアルコールや薬物をやめ、更生を誓って働いているのです。その男が娘との面会のためにマルセイユにやってくるところから映画は動き始めました。 マルセイユにやって来たビルですが、言ってしまえば場日ガバ日やらわからない世界に放り込まれた感じです。まず、言葉が通じません。娘とは会えますが、彼女が弁護士あてに書いて、男に託した短いフランス語の手紙すら読めません。娘は冤罪を訴えているのですが、父親にその話はしようとしません。娘から見た父親はその程度のやつなわけで、そこがこの映画の肝の一つかもしれません。手紙を読んだ弁護士は娘の冤罪の訴えに取り合いませんが、彼は自分には話してくれない娘の無実を信じて行動しはじめます。 結果的に、殺人に手を下したアラブ系の男性の存在が実証され、父は娘を連れてスティルウォータに帰ってきます。こう書くと、あたかもハッピーエンドの結末であったかのようですが、果たしてどうでしょう。そのあたりは見ていただくほかありません。 記憶に残った最も美しいシーンがあります。マルセイユに到着直後、ビル・ベイカーが泊まった木賃宿の廊下で部屋に入れないで座りこんでいるマヤ(リロウ・シアウヴァウド)という少女との出会いのシーンです。まあ、おじいさんはこういうのに弱いのです(笑) シングル・マザーで、売れない舞台女優の母ヴィルジニー(カミーユ・コッタン)と暮らしている小学生のマヤちゃんは鍵を持たされていないために自室から締め出されていたのですが、言葉も分からないビルがフロント・カウンターに掛け合うシーンです。 ヨーロッパ社会の経済格差や人種的混沌の坩堝のような安宿の廊下で見せたアメリカの肉体労働者のふるまいは、実際、自分もどうしていいかわからな境遇なのですが、まっとうに生きるということはどういうことなのかということをストレートに表現していてグッときました。 このシーンもそうなのですが、この映画の中でのマット・デイモンの演技は、一昔前なら「男らしいってわかるかい」といって称賛されていた存在感の表現から、マッチョな「男らしさ」を捨てることでうまれる、まあ、なんというか、哀しみにあふれていると思いました。 アメリカの貧困の深部からヨーロッパの暗部を旅して帰ってくる男は「行かなくちゃ」とは思っていても、「行きたかった」わけじゃなかったかもしれません。ただ、ここにじっとしていられなかったことは確かです。娘から見ればカス野郎かもしれないのですが、父親なのですから。 自分はダメな父親だけれど、世界はまともかもしれないと思っていたかもしれません。娘を救えるかどうかも、気持ちだけが先走った賭けだったかもしれません。で、たしかに賭けには勝ったはずなのです。オクラホマの世間は大騒ぎして浮かれています。 が、やっぱり、男には世界はクソで、生きていくことが哀しいだけなんです。彼はきっと、握りこぶしをもう一度握りしめながらこう思ったんじゃないでしょうか。「明日から、オレは、何を祈ればいいのだろう。」 まあ、適当なまとめで申し訳ありませんが、そんな男を見事に演じたマット・デイモンに拍手!でした。「最期の決闘裁判」では覚えられなかった彼を今回はしかと記憶したはずです。 それから、ビル(マット・デイモン)に懐いたマヤちゃん(リロウ・シアウヴァウド)、と彼女のママ、ヴィルジニー(カミーユ・コッタン)にも拍手!でした。悪くない親子でしたが、ママはちょっと苦手かもです。 現代のアメリカ社会とヨーロッパ社会を交差させることで、分厚い現代世界を見せてくれた監督トム・マッカーシーにも拍手!ですね。なんか、とても勉強になりました(笑)。監督 トム・マッカーシー脚本 トム・マッカーシー マーカス・ヒンチー トーマス・ビデガン ノエ・ドゥブレ撮影 マサノブ・タカヤナギ美術 フィリップ・メッシーナ編集 トム・マカードル音楽 マイケル・ダナキャストマット・デイモン(ビル・ベイカー 父)アビゲイル・ブレスリン(アリソン・ベイカー 娘)カミーユ・コッタン(ヴィルジニー シングル・マザー)リロウ・シアウヴァウド(マヤ 娘)ディアナ・ダナガン(シャロン)イディル・アズーリ(アキーム)アンヌ・ル・ニ(レパーク)ムーサ・マースクリ(ディロサ)ウィリアム・ナディラム(パトリック)2021年・139分・G・アメリカ原題「Stillwater」2022・02・08-no14・シネ・リーブルno134

2022.02.13

コメント(0)

-

シアン・ヘダー「コーダ」109シネマズ・ハットno7

シアン・ヘダー「コーダ」109シネマズ・ハット なんの予備知識もなく、「大怪獣の後始末」とどっちにしようか悩んだ結果、時間の都合もあって選んだ映画でした。今日も109シネマズハットでした。見たのはシアン・ヘダー監督の「コーダ」でした。 泣きました。あられもなく、声こそ出しませんでしたが、68歳のむくつけき老人がわき目も気にせず盛大に泣きました。 もっとも109シネマズ・ハットは、最近お気に入りですが、周囲に客がいないとても居心地のいい映画館で、いくら泣いても恥ずかしくありません。 帰り道に大安亭市場でキムチとナムルをお土産に買って帰宅するとチッチキ夫人がすでに帰っていて、夕食のお米を洗っていました。「おかえり。寒かったねえ。どこ行ってたん」「アンナ、アーダ、コーダ、悩んでコーダいうの見て来てん。」「意味わかりません!」「あんた、絶対泣くで。まず音楽がええねん。青春の光と影って覚えてる?」「カーペンターズ?」「ちゃうちゃう。ジョニー・ミッチェルか誰や。中学生のころラジオにかかっとったやつ。フン、フン、フーン、フフン、フー♪、いうやつ」「あっ、これやろ、知ってる、知ってる。」 ユー・チューブで見つけたようです。スピーカーから音楽が流れだして、また泣きそうです。「あんた、コーダって知ってるか。」「曲の最後に、盛り上がって変わるやつやろ。」「ふーん、やっぱり知ってんねや。でもな、もう一つ意味あるらしいで。医学書院から出てたやろ、ケアのシリーズの本、耳が聴こえへん両親で、聴こえる子供のこと。チルドレン オブ デフ アダルツ(Children of Deaf Adults)とかいうのの頭文字らしいで。」「ああ、その本、覚えてる。斎藤陽道さんの映画もそうやったね。」「そうそう、赤ちゃんが歌うのを耳が聴こえへんお父ちゃんが体で聴くやつ。あの映画もすごかったなあ。ほんで、あの子が大きいになったのが主人公やねん。で、主人公ルビーいうねんけどな、女の子で、歌が好きやねん。お父ちゃんもお母ちゃんも、兄ちゃんも、それが聴こえへんねん。ほんで、学芸会でルビーちゃんが歌ってるシーンでお父ちゃんもお母ちゃんも手持無沙汰やねん。周りの人が拍手喝采してるの訝しそうに見るてるねん。見てて、ドキドキするで。そしたら、映画の音が消えるねん。やっぱり涙出るがな。そんなんとまらへやん。 で、そっから彼女がどうするか。ルビーちゃんには家族に聴こえてへんのがわかるんや。小さいときから聴こえへんし、しゃべられへん家族の耳と口は自分やったんやからな。」「私、明日、見に行くことにしたから、そこまででええわ。話したいやろうけど。」「いや、ああ、そうか。斎藤陽道の映画もそうやったけど、そっからが、ホントに泣けんねんけど。」「わかった、わかった。このキムチ美味しいなあ。この前とは違うお店?」「うん、ナムルもいけるなあ。この前の店、もう閉まってたから、その近所。」 というわけで、これを書いている今頃、チッチキ夫人はきっと泣いていると思います。 結局、ぼくは、こういう映画が好きなのだということがよく分かりました。シアン・ヘダーという女性の監督が、数年前に評判だったらしい「エール」というフランス映画をリメイクした作品だそうです。聾啞という身体的なハンディキャップを描いた作品ですが、描かれた世界が実に堂々していました。それがまず、泣けた第一の理由でした。 で、家族の生き生きとしたやり取りを見ながら「ひょっとして?」と思いました。どこでそう思ったのかうまく言うことはできません。しかし、劇中で歌われた「青春の光と影」の原題は「Both Sides Now」ですが、ここには「聴こえる世界」と「聴こえない世界」がホントにあるんじゃないかと思わせる俳優たちの存在感がこの映画には漂っているように感じたのです。 帰宅して確認しました。父のフランク、母のジャッキー、そして兄のレオを演じたトロイア・コッツァー、マーリー・マトリン、ダニエル・デュラントは、やはり、それぞれ聾唖の俳優でした。 二つ目はルビーの歌の美しさでした。彼女は最後の山場で、聴こえない家族のために「青春の光と影」を手話で歌います。残念ながら、ぼくには手話がわからないのですが、その動作の美しさはわかりました。 三つ目は最後の「グワッシ」でした。本当はちがうと思いますが、楳図かずおの「まことちゃん」のあの手形です。おそらく永遠の愛を誓う手形だと思いますが、旅立つルビーが彼女を送る家族に「グワッシ!」でした。 闊達な家族を演じたトロイア・コッツァー、マーリー・マトリン、ダニエル・デュラントの三人に、まず、拍手! 美しく手話で歌い、カッコよくグワッシ!を決めたルビー(エミリア・ジョーンズ)に拍手! ハンディキャップの世界を、臆せず、ひるまず、まっすぐに描いた監督シアン・ヘダーに拍手! ああ、それから、音楽の先生、ベルナルド先生を演じたメキシコの喜劇役者エウヘニオ・デルベスを、もと教員としては忘れるわけにはいきませんね。いい先生です。もちろん拍手! ついでといったらなんですが、見終えて「泣いた、泣いた」と帰ってきたチッチキ夫人が「あの子、きっとフラれるわよ。」と評した、お坊ちゃん、マイルズ君を演じたフェルディア・ウォルシュ=ピーロ君にも拍手!ですね。 監督 シアン・ヘダーオリジナル脚本ビクトリア・ベドス スタニスラス・カレ・ド・マルベルグ エリック・ラルティゴ トーマス・ビデガン脚本 シアン・ヘダー撮影 パウラ・ウイドブロ美術 ダイアン・リーダーマン衣装 ブレンダ・アバンダンドロ編集 ジェロード・ブリッソン音楽 マリウス・デ・ブリーズ音楽プロデューサー ニック・バクスター音楽監修 アレクサンドラ・パットサバスキャストエミリア・ジョーンズ(ルビー・ロッシ)トロイ・コッツァー(フランク・ロッシ父)マーリー・マトリン(ジャッキー・ロッシ母)ダニエル・デュラント(レオ・ロッシ兄)フェルディア・ウォルシュ=ピーロ(マイルズ恋人)エウヘニオ・デルベス(ベルナルド・ビジャロボス音楽の先生)エイミー・フォーサイス2021年・112分・PG12・アメリカ・フランス・カナダ合作原題「CODA」デヴィッド・ボウイ「スターマン」ジョニ・ミッチェル「青春の光と影」Both Sides Nowザ・クラッシュ「I Fought the Law」エタ・ジェイムス「Something's Got A Hold On Me」シャッグス「My Pal Foot Foot」マーヴィン・ゲイ「Let's Get It On」マーヴィン・ゲイ&タミー・テレル「You're All I Need To Get By」2022・02・09-no15・109シネマズ・ハットno7追記2022・02・11投稿の最後に載せているのはこの映画で歌われた歌のリストです。それから、この作品で思い出した河合宏樹監督「うたのはじまり」の感想のリンクを貼っておきました。よろしければ覗いてみてください。

2022.02.11

コメント(0)

-

クリント・イーストウッド「クライ・マッチョ」109シネマズ・ハットno6

クリント・イーストウッド「クライ・マッチョ」109シネマズ・ハット 今日は2022年の1月26日です。ネットニュースによれば兵庫県のコロナ陽性確認数は4000人を越えました。1月の7日ころから、毎日のように映画館に出かけていたのですが、あまりの数字に先週あたりから躊躇する気分が湧いてきて、今日も朝から「どうしようかなあ」と思案した結果、「ここなら大丈夫かな」と選んだのが109シネマズ・ハットでした。 映画はクリント・イーストウッドの最新作「クライ・マッチョ」です。やって来た109シネマズ・ハットはイースト・ウッドなんのそのという感じの安全地帯でした(笑)。 映画は90歳を超えたクリント・イーストウッドが、カウボーイの栄光も、家族も、仕事も失ったマイク・マイロという老人を演じていました。 その老人が、昔、世話になった雇い主ハワード・ポルク(ドワイト・ヨーカム)からメキシコにいる息子のラフォ(エドゥアルド・ミネット)を誘拐して連れてくるよう依頼されるところから旅が始まります。 ぼくはイーストウッドといえばハリー・キャラハンしか浮かばない程度の、まあ、ファンともいえないファンだったのですが、2019年に公開された「運び屋」を見て以来、ちょっと目が離せない俳優だと感じていました。 あの映画でぼくが気に入ったのが画面に現れる表情と物腰だったことを、この作品ではっきり再確認しました。要するに、ぼくを惹きつけたのは「老い」の姿だったのですね。 この作品の前半、特にラフォの母親レタの描き方には「なんだかなあ?」というところがあったり、ぼくには面白かったのですがラファがマッチョと名付けて飼っている闘鶏用のニワトリの大活躍あたりも、少々無理があるといえば無理があるプロットだったりするのですが、カウボーイハットをとった老人が通じるはずのない13歳の少年に人生を振り返って語り掛けるシーンは、やはり見にきてよかったと思わせるに十分でした。 「語らない」はずのイーストウッドが少年を相手に語る姿は、自らの映画人生そのものを語っている老優の印象で、「老い」を晒しながら、訥々と「自分の道は自分で決めろ」と語りかけているシーンに「ある時代」の終わりを、じみじみと実感しました。 「俺はドリトルか」と自嘲したり、チキンに助けられたり、馬に乗っても座っているだけだったり、「運び屋」を疑われてイライラしたり、それでも最後は老いらくの恋の道を「自分で選ぶ」イーストウッドに拍手!でした。 久しぶりにパンフレットを買い込みました。イヤ、ホント30年ぶりです。チッチキ夫人に見せびらかしたかったんです。表紙には眩しげに遠くを見る懐かしのアウトローの老いた眼差しが写っていますが、ページをめくって出てきたこの写真にため息が出ました。 映画の中でも、思わず見入りましたが、馬を撫でているのは素顔のイーストウッドだと思いました。やさしい目と意志的な口元。素顔でスクリーンに登場し、思わず涙を流させることのできる俳優がいったい何人いるのでしょう。まあ、それにしても、この感想も老人のたわごとかもしれませんね(笑)。監督 クリント・イーストウッド原作 N・リチャード・ナッシュ脚本 ニック・シェンク N・リチャード・ナッシュ撮影 ベン・デイビス美術 ロン・リース衣装 デボラ・ホッパー編集 ジョエル・コックス音楽 マーク・マンシーナキャストクリント・イーストウッド(マイク・マイロ)エドゥアルド・ミネット(ラフォ)ナタリア・トラベン(村の寡婦マルタ)ドワイト・ヨーカム(ハワード・ポルク)フェルナンダ・ウレホラ(ラファの母レタ)2021年・104分・アメリカ原題「Cry Macho」2022・01・26-no12・109シネマズ・ハットno6

2022.01.26

コメント(0)

-

フレデリック・ワイズマン「ボストン市庁舎」元町映画館no110

フレデリック・ワイズマン「ボストン市庁舎」元町映画館 今日は2022年の1月24日です。フレデリック・ワイズマンの最新作「ボストン市庁舎」が神戸で始まりました。同居人のチッチキ夫人をさそいました。「4時間でしょ。混んでる映画館に4時間はきついわ!」 なんとも、つれない返事でした。彼女のお気に入りの「ニューヨーク公共図書館」だって3時間を超えていたのですが、2018年の夏と2022年の冬とでは事情が違います。できれば混雑には近づきたくないのは同感ですが、ワイズマンの新作です。見逃すわけにはいきません。 そういうわけで、最近、ラインとかいう連絡方法でつながらせていただいている映画館の受付嬢に様子を聴きました。意外なことに「大丈夫!」との返事です。 途中の空腹に備えて大福もちを携えて出かけました。着席してため息が出ました。66席の小さな映画館が半分も埋まっていないのです。混雑を覚悟していたのですが、まあ、拍子抜けということでした。 さて、映画です。2時間経過したところで休憩が入る前半と後半、あわせて274分の作品でした。市庁舎のビルが映し出されると、市長の演説が始まりました。そこから、誰かが誰かに語りかけ、電話をとり、現場に指示を伝え、・・・・とにかくしゃべり続ける映画でした。 上のチラシ写っていますが、映し出される場面は、たとえば、議会での市長の演説。ボストン・レッド・ソックスの優勝に関わる祝辞。パレードの警備の指示とその広報。火事の現場と報告。様々な公聴会での市民や役所の係の発言。部下に対する現場の責任者の指示や市長の政策説明。 と、数え上げていくときりがないのですが、中でも印象に残ったのは、市役所で結婚式を挙げて届け出をする同性婚のカップルでした。 市役所の係の女性が立会人として指輪の交換とかの仲立ちをするらしいのですが、女性同士の同性婚って、双方が「妻」として誓いの言葉をいうのですね。「へえ、そうなんだ!」 なんていう感想をここで書くのは、ある意味トンチンカンだと思われると思うのですが、この映画を見ていて思ったのは、市役所っていう公共の場所というか、公共的機能っていうのは、あくまでも「市民」の「個人の尊厳」を守ることが仕事なんですね。火事があったら消しに行くのも、町のチームが優勝したら一緒に喜ぶのも、行政に不満のある人の話を聴くのも、教会で挙げることのできない同性婚の結婚式をするのも、まず「市民」と呼ばれている個人の尊重という前提があっての仕事なんだということなんですね。 多数決が民主主義で、多い方が勝ちだと思いこまされて弱者や少数者の自己責任を当然視する社会って本当は民主主義なんかじゃないんじゃないでしょうか。「二人の妻」が結婚するシーンは、そういう普遍的で原理的な問いを「ほら、ご存知でしたか?」と軽やかに問いかけていて、笑っているワイズマンがそこにいるようなスリリングなシーンだったのです。 「困っていることがあったら俺に電話してこい。」 市長室からこんなことをいう市長さんは、やっぱり、あんまりいないわけで、まあ、自宅や飲み屋さんでこういうことを吹く人が、ぼくが住んでいるこの国には結構いるようなのですが(笑)、それは市役所の公報で言うのとは真逆ですね。 90歳を超えたフレデリック・ワイズマンが、このマーティ・ウォルシュ市長の姿を執拗に撮り続けるのがこの映画の特徴だと思います。こういう撮り方には、ここまで見て来た彼の作品にはない偏りのようなものがあります。そこにはワイズマン自身の中にアメリ社会の現実に対する焦燥感、なりふり構っていられない危機感のようなものがあることを感じさせるのですが、もう一つの理由は、まあ、単なるうがちで、失礼を顧みずに言うと、やはり、年齢に対する意識もあらわれているのではないかということです。彼は祈るようにこの作品を作ったのではないでしょうか。 民主主義社会における公共性の根幹を相互理解を前提にした「市民」であり、それぞれの「個人」が言葉を語り、それを聞く人がいることを強く印象付けていく映像にはフレデリック・ワイズマンが躍如としている作品でした。 単なる客観ではない「主張」を、淡々と描き続けているフレデリック・ワイズマンに拍手!でした。監督 フレデリック・ワイズマン製作 フレデリック・ワイズマン カレン・コニーチェク製作総指揮 サリー・ジョー・ファイファー撮影 ジョン・デイビー編集 フレデリック・ワイズマン2020年・274分・G・アメリカ原題:City Hall2022・01・24-no11・元町映画館(no110)

2022.01.24

コメント(0)

-

ジョン・シャインフェルド「チェイシング トレイン」シネ・リーブル神戸

ジョン・シャインフェルド「チェイシング トレイン」シネ・リーブル神戸 「ジャズ史上最大のカリスマ」ジョン・コルトレーンの生誕95周年だそうで、彼の誕生から、死までを追ったドキュメンタリーでした。「95周年って、記念するんですかね?」 とか思いましたが、手際よくまとめられた「ジョン・コルトレーン小伝」という感じで、挿入される音楽がBGMふうに扱つかわれている感じが物足りませんでしたが、勉強になりました。 とは言いながら、一番驚いたことは、いかにもアホな話なのですが、コルトレーンは1967年に亡くなっていたということに初めて気づいたことでした。 モダン・ジャズなんて聞いたこともない田舎者が20歳で神戸にやってきて、ステレオの装置を手に入れ、最初に買ったLPレコードの1枚が「ジャイアント・ステップス」だったことをよく覚えています。ちなみに、もう一枚は、ボブ・ディランの二枚組、発売されたばかりの「偉大なる復活」でした。 ジャズとは喫茶店で出会いました。三宮の生田筋にあった「ピサ」とか、よく覚えていないのですが「さりげなく」とか「木馬」とかいうお店があったと思います。西宮の北口に「デュオ」という喫茶店もあって、ずっと後のことですが、村上春樹を読んでいて、この名前と出会って、「おおー!」 と、一瞬、盛り上がりましたが、東京の新宿だかにある、同じ名前のお店の話で、「なんだ、ちがうのか。」 でした(笑)。 その当時、ジャズ喫茶というのは一人でウロウロするタイプの少年(?)には、なかなか居心地のいい場所だったのですね。 学校にフィットしないまま、名画座とジャズ喫茶を居場所にして暮らしていた記憶ですが、その頃「コルトレーンがいいな!」 って思っていたようです。 でも、その当時、彼が、すでにこの世の人ではないということには気付いていなかったことに、映画を見ながら気付いて愕然としました。 その後、映画にも出てきましたが、アリス・コルトレーンがピアノを弾いている、フリー・ジャズそのものというLPを、買ったか借りたかして聴いたときに、「ああ、コルトレーンは死んだんだな。」 って思ったことは憶えていますが、それは、その頃の5年くらい後の記憶なのです。なんのことはない、その音楽に入れ込み始めた初めっからコルトレーンはこの世にいなかったんです。一体、何を考えて入れ込んでいたんでしょうね。まあ、そういうことを、次々と思い出させる映画でした。 一方で、年を取ったソニー・ロリンズとか、カルロス・サンタナが出てきて、いろいろ嬉しかったのですが、大統領だったビル・クリントンが出て来たときにはのけぞりそうになりました。 それでもやっぱり、映像のなかのジョン・コルトレーンには拍手!でした。こういうモノクロのポスターを天上に貼っった部屋に住んで、「マイ・フェイヴァリット・シングス」を、フリージャズめかして鼻歌で歌いながら、学校にも行かず、映画館に毎日通っていた日々があったことは、今や、自分だけの記憶ですね。ホント、あの頃、何がしたかったんでしょう? まあ、今と、ちょっと似ているような気もしますが(笑)。監督 ジョン・シャインフェルド脚本 ジョン・シャインフェルド撮影 スタン・テイラー編集 ピーター・S・リンチ2世音楽 ジョン・コルトレーンキャストジョン・コルトレーンソニー・ロリンズマッコイ・タイナーウェイン・ショーターベニー・ゴルソンジミー・ヒースレジー・ワークマンウィントン・マルサリスカマシ・ワシントンカルロス・サンタナコモンジョン・デンスモアビル・クリントン藤岡靖洋デンゼル・ワシントン(ジョン・コルトレーンの声)2016年・99分・G・アメリカ原題「Chasing Trane」 The John Coltrane Documentaryシネ・リーブル神戸no129

2021.12.23

コメント(0)

-

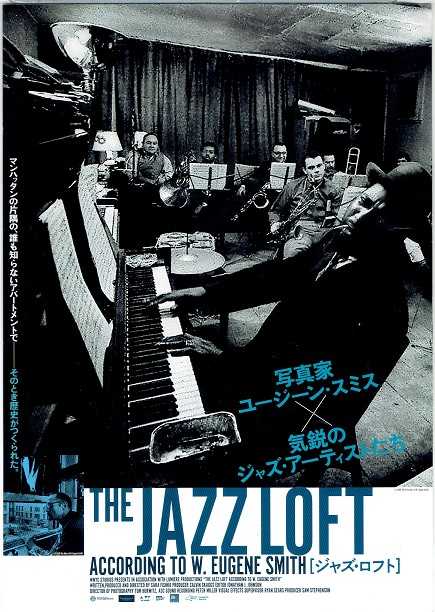

サラ・フィシュコ「ジャズ・ロフト」KAVC

サラ・フィシュコ「ジャズロフト」KAVC 1950年代の終わりころから、写真家ユージン・スミスが、ニューヨーク、マンハッタンのロフトに住み込み、その「部屋(?)」に出入りする、今では、ほとんど伝説化してるジャズ・ミュージシャンたちや、様々なクリエイター、とどのつまりは、あのダリまで登場するというおそるべき「空間」と「時間」の、ほぼ十年をドキュメントした作品でした。 第二次世界大戦末期、報道カメラマンとして撮った激戦地沖縄などの印象的な戦場の写真やシュバイツァーを撮った連作、そして、ぼくにはわすれられない「楽園へのあゆみ」で、世界的カメラマンになったユージン・スミスが家族と別れるいきさつがナレーションと写真で語り始められます。 写真と若干の映像、そして録音された音、ナレーションで構成された映画でしたが、ぼくのように何も知らない観客にも、ユージン・スミスの生きた時代と世界、そしてユージン・スミスという人間そのものを感じさせる、とても刺激的な作品でした。 ロフトでの彼のふるまいは「オタクの極致」です。集まってくるミュージシャンの演奏だけではなく、そこに人がいる様子の完璧な録音を求めている様子は、彼自身の世界に対する構え方、あるいは「芸術哲学」を感じさせます。 この映画で、最も印象に残ったのは、彼の「写真作法」とでもいえばいいのでしょうか、撮影し終わったネガから印画紙に焼き付ける作業の現場で、執拗に「光」を「作り出していく」様子が紹介されていますが、写真という芸術がカメラマンによって作り出されていく作品であるということを、初めて実感しました。 この映画には「楽園へのあゆみ」という作品の少年だった、スミスの息子さんの回想があります。そこで、彼は「手をつなぐとか離すとかいろいろなポーズを要求された」という微笑ましい発言がありましたが、写真を撮るという行為の始まりから、現像、焼き付け、そして複数の写真の連作化に至るまで、ユージン・スミスという写真家の「写真」という芸術作品の創作過程の報告として、聞き逃せない意味を持つ発言だと思いました。 ぼくにとって、この映画の、もう一つの驚きはもちろん登場人物の顔ぶれです。チラシの写真でピアノを弾いているのはセロニアス・モンクですが、彼の声やピアノに触るしぐさ、指の形、その指がちょっと鍵盤に触る音。 学生時代、友達のLPレコードを借り出して、一枚一枚カセットテープに録音したセロニアス・モンクが目の前にいるのです。もう、なんともいえないですね。 古い記録を、見ごたえのあるドキュメンタリーに仕上げた監督、サラ・フィシュコに拍手!でした。監督 サラ・フィシュコ製作 サラ・フィシュコ カルビン・スカッグス サム・スティーブンソン脚本 サラ・フィシュコ撮影 トム・ハーウィッツキャストサム・スティーブンソンカーラ・ブレイスティーブ・ライヒビル・クロウデビッド・アムラムジェイソン・モランビル・ピアースユージン・スミスセロニアス・モンクズート・シムズホール・オーバートン2015年・87分・アメリカ原題「The Jazz Loft According to W. Eugene Smith」2021・11・19‐no112・KAVC(no17)追記2023・09・05 元町映画館が、今年の8月の末に「モトエイ的JAZZ映画特集」と銘打って企画して再上映していました。わが家ではチッチキ夫人が見に行って、納得だったようです。

2021.11.29

コメント(0)

-

ジム・ジャームッシュ「デッドマン」シネ・リーブル神戸no118

ジム・ジャームッシュ「デッドマン」シネ・リーブル神戸 懐かしのニール・ヤングの音楽が響いていて、若き日のジョニー・デップが汽車に乗っています。映画館に飾ってあって上の写真ですが、「ひょっとして!?」とは思うのですが、この青年が、我が家で人気の、あのジョニー・デップだということに確信が持てません。 彼が演じているのは、クリーブランド、(ああ、またクリーブランド!)から仕事を求めて「西部」にやって来た会計士です。「会計士!?」 で、名前がウィリアム・ブレイク。「ウィリアム・ブレイク!?」 その「会計士」のウィリアム・ブレイクが、なぜそうなるのか、そうなったのか、よくわからないまま「おたずね者」になってしまい、「おたずね者」のウィリアム・ブレイクの逃避行が始まって、その前に現れるのが、「いかにもそれらしい」ともいえるし、「なんだこいつは」ともいえるネイティブ・アメリカン、名前はノーボディ。そうして、彼が崇拝するのが、イギリスの詩人ウィリアム・ブレイク!ここで、もう一度「ノーボディ!?」、「ウィリアム・ブレイク!?」 ノーボディとウィリアム・ブレイクの写真です。これを見直しても、やっぱり思うのです。ノーボディって誰で、ウィリアム・ブレイクを崇拝するってなんやねん?です。 そういうわけで、テンポがまるで違う西部劇でした。確かにピストルもぶっ放すし、馬にも乗ります。焚火して野宿もするし、おたずね者も出てきます。保安官も賞金稼ぎもやってきます。 「ウーンどうなんねん?!」 で、最後にはノーボディが、瀕死のウイリアム・ブレイクをカヌーにのせて「やすらぎの地?」へ送り出します。ウィリアム・ブレイクは、もう、かなり前から「デッドマン」だったような気もしますが、わかりません。 映画そのものには、わからないのに納得させる力があって、それってなんやろうという気持ちが残ります。 ジャームッシュが何を描こうとしていたのか、ボンヤリしていて、焦点が定まりません。あの感じかなって、思い出したのが藤井貞和という詩人の詩です。だって、「雪 nobody」って題なんです。こんな詩です。 雪 nobody 藤井貞和 さて、ここで視点を変えて、哲学の、 いわゆる「存在」論における、 「存在」と対立する「無」という、 ことばをめぐって考えてみよう。 始めに例をあげよう。アメリカにいた、 友人の話であるが、アメリカ在任中、 アメリカの小学校に通わせていた日本人の子が、 学校から帰って、友だちを探しに、 出かけて行った。しばらくして、友だちが、 見つからなかったらしく帰ってきて、 母親に「nobodyがいたよ」と、 報告した、というのである。 ここまで読んで、眼を挙げたとき、きみの乗る池袋線は、 練馬を過ぎ、富士見台を過ぎ、 降る雪のなか、難渋していた。 この大雪になろうとしている東京が見え、 しばらくきみは「nobody」を想った。 白い雪がつくる広場、 東京はいま、すべてが白い広場になろうとしていた。 きみは出てゆく、友だちをさがしに。 雪投げをしよう、ゆきだるまつくろうよ。 でも、この広場でnobodyに出会うのだとしたら、 帰ってくることができるかい。 正確にきみの家へ、 たどりつくことができるかい。 しかし、白い雪を見ていると、 帰らなくてもいいような気もまたして、 nobodyに出会うことがあったら、 どこへ帰ろうか。 (深く考える必要のないことだろうか。)」 詩を読み直して、でたらめなことを考えました。映画のウィリアム・ブレイクですが、彼はアメリカの西部の荒野でNobodyと出会って、しようがないからピストルを撃ったり、馬に乗ったり、海の向こうに何があるのか知らないけれど、最後は、カヌーに乗せられて海に出て行っってしまいます。ウィリアム・ブレイクである彼は、たぶん、最初からDead Manだったし、友だちはNobodyだけだったんです。 で、結局、帰る家もないし、帰る道もわからなかったし、だから、彼がNobodyと出会ったことはジャームッシュが映画に撮るしかなかったのでしょうね。映画にはアメリカが見えていたような気はするのですが、そこが、本当はどこなのかわかりませんでした。 さみしくて、不可解で、温かい映画でした。だって、友だちのNobodyだけは、ずっといてくれたし、見送ってくれたのですから。そう、Nobodyが、ずっと横にいてくれたんです。なんだか、そのアイロニーがすごい。やっぱりこの映画はジャームッシュに拍手!でした。 まあ、それにしても、何が言いたいのかわからない感想で申し訳ありません。要するに、わからなかったってことでしょうね。この監督の作品には、「浸る」しかない感じですね。まあ、それが実にいい気持ちなんですが。監督 ジム・ジャームッシュ製作 ディミートラ・J・マクブライド脚本 ジム・ジャームッシュ撮影 ロビー・ミュラー美術 ボブ・ジンビッキ編集 ジェイ・ラビノウィッツ音楽 ニール・ヤングキャストジョニー・デップ(ウィリアム・ブレイク・会計士)ゲイリー・ファーマー(ノーボディ・ネイティブ・インディアン)ランス・ヘンリクセン(殺し屋)マイケル・ウィンコット(殺し屋)ユージン・バード(殺し屋)ミリー・アビタル(セル・ラッセル花売り娘)クリスピン・グローバーイギー・ポップビリー・ボブ・ソーントンジャレッド・ハリスガブリエル・バーンジョン・ハートアルフレッド・モリーナロバート・ミッチャム1995年・121分・PG12・アメリカ原題「Dead Man」2021・08・13‐no75シネ・リーブル神戸no118

2021.09.19

コメント(0)

-

ジム・ジャームッシュ「ストレンジャー・ザン・パラダイス」シネ・リーブル神戸no115

ジム・ジャームッシュ「ストレンジャー・ザン・パラダイス」シネ・リーブル神戸 ジム・ジャームッシュという監督の特集に足を運び始めて、3作目でした。1984年のカンヌ映画祭で新人監督賞を取った作品らしくて、ジャームッシュの商業映画デビュー作だそうです。 はまりました。この特集番組のチラシやポスターもジョン・ルーリーのウィリーとリチャード・エドソンのエディの二人組とエスター・バリント扮するハンガリー娘エヴァが写っていますが、この三人の映画でした。 ニュー・ヨーク、クリーブランド、フロリダ、そしてブダペストが舞台です。クリーブランドというのはオハイオ州、五大湖の一つ、エリー湖のほとりの町で、ブダペストはハンガリーという国の首都です。 ニュー・ヨークでインチキな暮らしをしているウィリーとエディの二人組ですが、ウィリーの所にクリーブランドに住むおばさんから電話があります。自分は病気でしばらく入院するから、ブダペストからやってくるエヴァをとりあえず泊めてやってほしいというのです。 と、まあ、そういうシーンから映画は始まりました。もちろん、ウィリーとエディがインチキな博奕うちコンビだなんてことは後からわかることで、電話口で大声で、断りをがなるウィリーと、彼のアパートが映っているだけですが、もう、ここから雰囲気がありましたね。 結局、エヴァがやってきて、やがて伯母の住むクリーブランドに去っていくまでが、第1部The New Worldですが、印象に残ったのは相棒のエディがウィリーに「ハンガリー?」と聞いたシーンでのウィリーの答えのセリフでした。「I am as American as you are.」 ウィリーは、最初の電話では「ハンガリー語をやめろ」と繰り返しますが、なんともいえないアメリカの描き方ですね。 第1部でのダメ押しシーンは、クリーブランドに去るエヴァにウィリーがハヤリ(?)の、いや、アメリ風のドレスをプレゼントします。で、彼女はそれを着てお別れをして、アパートの下まで降りてくるとゴミ箱に脱ぎ捨てるのですが、それを通りかかったエディが見ているというシーンです。 おそらく、アメリカを巡るアンビバレンツを映しているのですが、エヴァという娘の性格描写にもなっているし、ウィリーと彼女とエディとの距離も感じ取れて、笑いながらうなりました。 第2部はOne Year Later、第3部はParadiseで、エヴァが去って1年後でしょうね、インチキで小金を手にした二人組が彼女を探して雪のクリーブランドにやってきて、そこから三人で常夏のフロリダに旅するというロードムービー仕立てになります。 結局、博奕しかすることのない二人組、変わり映えのしない風景、安物のモーテル。ほとんど何も起こらないロードムービーで退屈しそうなのですが、これが不思議と大丈夫で、偶然、大金を手にしたエヴァが一人で飛行場に向かい、ブダペスト行のチケット買ったあたりで「おや、まあ!」と思ったのですが、ちゃんとひっくり返してくれましたね。 とどのつまりは、エヴァの後を追ってというか、エヴァが乗っていると思い込んでブダペスト行の飛行機で飛んでしまうウィリーと、それを見上げているエディ、そんなドタバタは露知らず、気が変わって安物のモーテル戻ってくるエヴァという結末で、映画に漂う余裕というか、大きな世界とミニマムな細部のつり合いというか、「いやーウィリー君ご苦労さま!」、拍手!でした。 しかし、というか、だからというか「Stranger Than Paradise」って、どう訳すのですかね?それは、やっぱり気にかかりました。監督 ジム・ジャームッシュ製作 サラ・ドライバー製作総指揮 オットー・グロッケンバーガー脚本 ジム・ジャームッシュ撮影 トム・ディチロ編集 ジム・ジャームッシュ メロディ・ロンドン音楽 ジョン・ルーリーキャストジョン・ルーリー(ウィリー)エスター・バリント(エヴァ・従妹)リチャード・エドソン(エディ・相棒)セシリア・スターク(伯母)1984年・90分・アメリカ・西ドイツ合作2021・08・10‐no73 シネ・リーブル神戸no115

2021.09.09

コメント(0)

-

アミール・”クエストラヴ”・トンプソン『サマー・オブ・ソウル(あるいは、革命がテレビ放映されなかった時)』シネリーブル神戸no113

アミール・”クエストラヴ”・トンプソン『サマー・オブ・ソウル(あるいは、革命がテレビ放映されなかった時)』シネリーブル神戸 2021年8月最後の月曜日でした。神戸のシネ・リーブルでは、月曜日が老人デイで料金が格安です。まあ、普段でも老人は一般の方に比べると安いのですが、月曜日はもっと安くなります。そういうわけで二本立てをモクロンでやってきました。 1本目が『サマー・オブ・ソウル(あるいは、革命がテレビ放映されなかった時)』で、二本目に「ドライブ・マイ・カー」です。 先週も、同じことを考えていたのですが、「ドライブ・マイ・カー」を待つ人の多さに恐れをなして逃げかえりましたが、今日は最初から覚悟を決めて2本とも予約でやってきました。 で、予測は見事に外れました。お客さんが、ほぼ満席だったのは「サマー・オブ・ソウル」の方でした。この映画館は上映室が3つという、小さな「シネ・コン」で、席数が一番多い部屋で140席程度ではあるのですが、開始ぎりぎりの時間に部屋に入ってみると予約席の前後左(予約席は右端)に人が座っているのを見て、ちょっとビビりました。これは一体どういうことなのでしょうか。 で、落ちつかないまま映画が始まって驚きました。いきなり19歳のスティービー・ワンダー(彼くらいはぼくでも知っています)が歌いながら「躍動」していて、とどのつまりはドラムスまで披露するのです。もう、このシーンで鷲づかみでした。 1969年といえば50年前です。あの「ウッドストック」伝説が生まれた年です。その同じ年の、同じ8月、ニューヨークのハーレム地区の公園で、入場料は無料で、警備はブラックパンサー、なんと30万人を集めた「ハーレム・カルチャラル・フェスティバル」というコンサートがあって、そのフィルムが初めてドキュメンタリー映画となって今ここにあるというわけです。 ぼくは、「ブラック・ウッドストック」伝説の始まりに立ち会っているかのような感動を素直に感じました。 最初に書きましたが19歳のスティービー・ワンダー、見違えるばかりに若いB・B・キングのギター、ザ・エドウィン・ホーキンス・シンガーズの「Oh Happy Day」、The 5th Dimension「Aquarius / Let the Sunshine In」、次から次へ、ようやく、日の目を見たフィルムで音楽がさく裂していくのでした。「月に行く金があるなら貧乏人を救え!」 そんなふうに叫ぶミュージシャンを見ながら、その当時、15歳、中学校3年生で、「人類が最初の一歩」を下したことに感動していた50年前の自分の姿が浮かんできたり、The 5th Dimensionの「Aquarius輝く星座」に受験生だったころの深夜放送がよみがえったりするのでした。 しかし、圧巻はニーナ・シモン『To Be Young, Gifted and Black』でした。「誇り高いブラックになる準備はできているか?!」 と美しく激しい声で何度も何度も聴衆に呼びかける姿は忘れられないでしょね。マルコムXが1965年、1968年にはマーチン・ルーサー・キング牧師が暗殺され、たとえば、このフィルムが50年間日の目を見なかったアメリカ社会の、「本当の姿」を伝えるドキュメンタリー映画だと思いました。 アメリカに生きる、いや世界中のBlackの「魂の叫び」を歌っていたのはニーナ・シモンだけではありませんでした。出演者のすべてが歌っていました。数万人の聴衆が歌っていました。木の上で踊っている人も、舞台にしがみついている若者もいました。 映画から響いてくる「魂の叫び」の永遠性を、50年たった今、発見されたフィルムを見ている、当時の出演者の一人の「涙」に静かに語らせたラストシーンは、今のボクに強く迫ってくるものでした。 まあ、ネタばれ的に言えば、本当のラストシーンは思わず笑えるように作られています。そのあたりは映画をご覧くださいね。 半世紀の間、日の目を見なかったフィルムに、躍動しながらも、静かに歴史を振りかえるドキュメンタリーとして「光」を当てたアミール・“クエストラブ”・トンプソンに拍手!でした。 見終わって、この映画が満席に近い状態だったことに納得しました。いやはや、「情報」の伝わるのは早いですね。皆さんよくご存じなのでした。監督:アミール・“クエストラブ”・トンプソン出演:スティーヴィー・ワンダー/B.B.キング/フィフス・ディメンション/ステイプル・シンガーズ/マヘリア・ジャクソン/ハービー・マン/デイヴィッド・ラフィン/グラディス・ナイト&ザ・ピップス/スライ&ザ・ファミリー・ストーン/モンゴ・サンタマリア/ソニー・シャーロック/アビー・リンカーン/マックス・ローチ/ヒュー・マセケラ/ニーナ・シモン/ザ・エドウィン・ホーキンス・シンガーズほか原題「Summer of Soul (…Or, When The Revolution Could Not Be Televised)」2021年 ・118分・アメリカ )2021・08・30‐no81シネリーブル神戸no113

2021.09.01

コメント(0)

-

ジム・ジャームッシュ「ナイト・オン・ザ・プラネット」シネ・リーブル神戸no112

ジム・ジャームッシュ「ナイト・オン・ザ・プラネット」シネ・リーブル神戸 シネ・リーブルのジャームッシュ特集です。6本目に見たのが「ナイト・オン・ザ・プラネット」でした。もともとの題名は「Night on Earth」です。ボクはアースの方がいいかなと思いました。 今回の特集で、最後に見た映画ですが、結果的振り返ってみると「トリを取る」にふさわしい傑作でした。出てくる役者さんを知っているわけでもないし、とりわけ声高な主張があるわけでもありません。さしたる事件も起こらないし、ドキドキするサスペンスやラブストーリーがあるわけでもありません。にもかかわらず、「まあ、よくぞここまで、好みのド真ん中にボールが来るものだ!」 と感嘆しました。 ロサンゼルス、NY、パリ、ローマ、ヘルシンキの5つの都市を舞台に、タクシーの車内で展開される、運転手と客との巡り合いをオムニバス形式で描いています。地球という同じ星の同じ夜空のもと、それぞれ違ったストーリーが繰り広げられていくという構成です。ただ、それだけのことです。 突如、話は変わりますが、谷川俊太郎の詩に「朝のリレー」という、CMで有名になった作品があります。書きあぐねている感想の代わりに、ちょっと、この映画をあの詩でモジってみようと思います。まあ、笑っていただければ嬉しいのですが。「夜のリレー」ロサンゼルスの少女が修理工の夢を見ているとき、ニューヨークの移民の老人はピエロだった思い出に遊んでいるパリのやさ男が盲目の女と連れ添っているとき、イタリア女たらしが神父の死に立ち会い、ヘルシンキの運転手は飲んだくれに手を焼いているこの地球でいつもどこかで夜が闇に沈んでいるぼくらは闇をリレーするのだ経度から経度へとそうしていわば交換で地球を守る眠りの最中、ふと耳をすますとどこか遠くでタクシーの警笛が鳴ってるそれはあなたが眠りこけている闇を誰かがしっかりと受けとめている証拠なのだ夜はやがて明けようとしている こんなふうに遊ぶのはジャームッシュにも谷川俊太郎にも失礼かとは思うのですが、でも、まあ、二人の間につながるものを感じるのです。それは、うまくは言えませんが、人間という「宇宙人」に対する「愛」のようなものですね。 映画はジャームッシュの詩的な感性がのびのびと炸裂していて、世界を独特の感覚(やさしさ(?))でつつんで見せた傑作だと思いました。拍手!監督 ジム・ジャームッシュ製作 ジム・ジャームッシュ製作総指揮 ジム・スターク脚本 ジム・ジャームッシュ撮影 フレデリック・エルムス編集 ジェイ・ラビノウィッツ音楽 トム・ウェイツキャストロサンゼルス編ウィノナ・ライダー(コ―キー運転手)ジーナ・ローランズ(ヴィクトリア・スネリング客)ニューヨーク編ジャンカルロ・エスポジート(ヨー・ヨー客)アーミン・ミューラー=スタール(ヘルムート・グロッケンバーガー運転手)ロージー・ペレス(アンジェラ客の義妹)パリ編イザック・ド・バンコレ(運転手)ベアトリス・ダル(盲目の女性)ローマ編ロベルト・ベニーニ(ジーノ:運転手)パオロ・ボナチェリ(神父)ヘルシンキ編マッティ・ペロンパー(ミカ)カリ・バーナネン(客)サカリ・クオスマネン(客)トミ・サルメラ(アキ)1991年・128分・アメリカ・日本公開1992年原題「Night on Earth」シネ・リーブル神戸no112追記2021・08・26谷川俊太郎の「朝のリレー」はこんな詩です。「朝のリレー」 カムチャッカの若者が きりんの夢を見ているとき メキシコの娘は 朝もやの中でバスを待っている ニューヨークの少女が ほほえみながら寝がえりをうつとき ローマの少年は 柱頭を染める朝陽にウインクする この地球で いつもどこかで朝がはじまっている ぼくらは朝をリレーするのだ 経度から経度へと そうしていわば交換で地球を守る 眠る前のひととき耳をすますと どこか遠くで目覚時計のベルが鳴ってる それはあなたの送った朝を 誰かがしっかりと受けとめた証拠なのだ(谷川俊太郎「谷川俊太郎詩集 続」思潮社) もちろん、谷川俊太郎の詩の良さについては言うまでもありません。お叱りを受けるのを覚悟して「戯画」化しましたが、原詩の価値を貶める意図は毛頭ないことを言い添えておきます。

2021.08.26

コメント(0)

-

マイテ・アルベルディ「83歳のやさしいスパイ」シネ・リーブル神戸no109

マイテ・アルベルディ「83歳のやさしいスパイ」シネ・リーブル神戸 見たのはマイテ・アルベルディという、多分、アメリカ(?)の監督の「83歳のやさしいスパイ」でした。 「アンナ、出てきてる人らな、ホンモノや思うねんな。もうな、ちょっとボケてはる様子とかもやけど、顔の表情とか皺とか、なんというか立ち居振る舞いが演技チャウで、あれは!ほんでな、スパイ役のジーさんが、その皺くちゃやったり、『ちょっと太めデンナ』のオバーチャンらの人気モンになんねん。それが、なんか、リアルやねん。作りごととは思われへんで。」 まあ、とか、何とかを帰宅して早速、チッチキ夫人相手にまくしたてた映画でした。 どうしてそう思い込んだのかわかりませんが、予告編から本編を見終わっても、まだドラマ、劇映画だと思い込んでいて、帰宅してチラシとかネットのレビューとかを読みながら、ようやくドキュメンタリィー作品だったことに気づきました。 確かに、「探偵」役のセルヒオさんが老人施設に入所する時の面接の場かどこかで、撮影しているスタッフとかカメラが映し出されるシーンはありましたが、展開の「面白さ」に気をとられていたのでしょうね、「まあ、そういう手法もあるよな」 とか思って、ドラマとして何の不自然も感じませんでした。 それにしても、見ながら、一番圧倒されたことが、登場する老人たちの、とても役者の演技とは思えない「リアル」な様子! だったわけですから、気づきそうなものですが、疑いもしませんでした。 で、一番「スゴイ!」 と思ったのは、この探偵さん相手にオバーチャンたちが実によくしゃべらはって、なんか、とても素直に心を許していらっしゃったことでした。 考えてみれば当たり前のことですよね、オバーチャンたちからすると、同じ年恰好で、同じ境遇の、それも男性(これもかなり重要なポイント?)が、ベッドの枕元まで来て話を聞いてくれて、なんかおしゃべりすると返事してくれる。何せ、探偵なのですから、決して無視しない。 彼女たちが毎日出会っている若い看護や介護の人は、こんな悠長な態度で、彼女たちの相手はできないでしょうし、たとえ出来たとしても、まあ、言ってしまえば「上から目線」のやさしさになりがちでしょうからね。 この作品は、セルヒオさんという80歳を超えていて、「ところで、あなたは大丈夫なの?」 と尋ねたいような人が、シーン、シーンでそれぞれの人の隣にすわって話を聞いていたり、心配げにベッドをのぞき込んで話しかける姿を一緒に撮ることで、カメラが持ってしまいがちな「上から目線」というか、テレビなんかで見かける「潜入ルポ」的な興味本位の感覚とは少し違う、自由な映像をつくりだしていると思いました。 セルヒオさんが出会う度に「自分がいろんなことを、すぐに忘れていっている.」 といって悔やむ女性がいます。数日後、セルヒオさんは、エージェント力を発揮して取り寄せた家族の写真を彼女に見せて、「我慢しないで、泣いてもいいんですよ。」 とか、なんとか、話しかけるのですが、そのセルヒオさんの前で、彼女が声を上げて泣きはじめるシーンがありました。とても他人事とは思えない印象を持ちましたが、そう感じさせたのは、ぼく自身の年齢のせいだけではなく、映画の作り方の工夫に理由の一つがあったと思うのです。 大活躍で人気者の老探偵でしたが、「やっぱり、もう、家族のところに帰りたい!」 と訴えて、仕事を終え、施設を去っていくシーンで映画は終わりました。 彼だけは役柄を演じていたわけですが、演じながら彼は哀しかったのでしょうね。老探偵の人柄が胸を打つラストでした。いやはや、ご苦労様でした。拍手!監督 マイテ・アルベルディ脚本 マイテ・アルベルディ撮影 パブロ・バルデス編集 キャロライナ・シラキアン音楽 ビンセント・ファン・バーメルダムキャストセルヒオ・チャミー(探偵)ロムロ・エイトケン2020年・89分・G・チリ・アメリカ・ドイツ・オランダ・スペイン合作原題「El agente topo」「The mole agent」(「潜入スパイ」)2021・08・12‐no74シネ・リーブル神戸no109

2021.08.15

コメント(0)

-

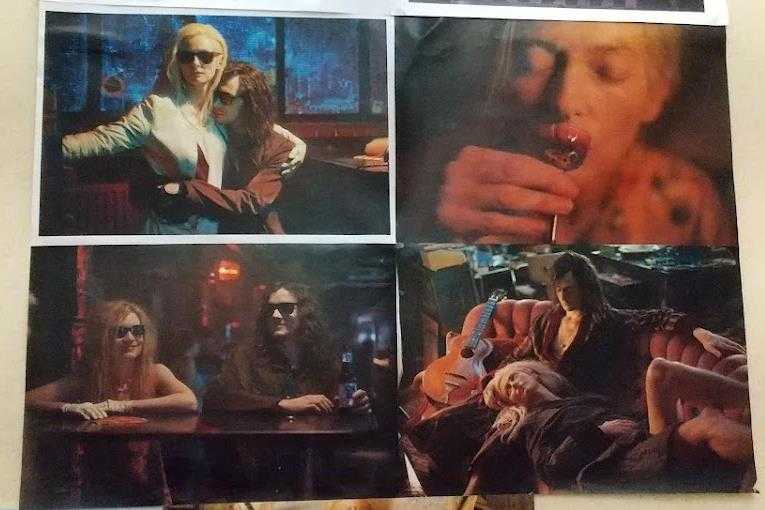

ジム・ジャームッシュ「オンリー・ラヴァーズ・レフト・アライヴ」シネ・リーブル神戸no108

ジム・ジャームッシュ「オンリー・ラヴァーズ・レフト・アライヴ」シネ・リーブル神戸 ジャームッシュ特集第3弾は「吸血鬼」のカップルのお話でした。なんか、どこかで見たことがあるなという感じの、印象的な「美人」女優ティルダ・スウィントン演じるイヴと、まあ、「わがままで才能のある男前」がぴったりという雰囲気のトム・ヒドルストンのアダムというカップルの苦悩(笑)の物語でした。 ぼくにとって、吸血鬼といえば15世紀、ルーマニア、ワラキアのドラキュラ伯爵という、まあ、定番というか、いい加減なイメージで、エキゾチックなんですね。 このお二人も、どうも、その伯爵の同族というか、末裔というか、アダム君なんて「シューベルトに曲を書いてやった」とかのたもうていらっしゃいましたから、「あんたら幾つやねん」とお伺いしたくなる年齢のようなのですが、そこは吸血鬼ですから年なんかとらないようです。 とは言いながら、若いころのようにそこいらの善男善女の首筋にむしゃぶりつくわけにはいかないらしく、輸血用の血かなんかをこっそり手に入れて「RHマイナスO型は、やっぱりいいね」とか何とかいいながら(そんなセリフはありませんが)ワイングラスで啜ったりなさっていて、笑えます。 なんか、昔、極東の島国でも、岸田森という、まあ、今となっては懐かしい男前がやってたこともあったような記憶がボンヤリあります。あんまり「東洋の田舎」にはなじまなかった気もしますが、なんといっても、ジャームッシュという監督のこの映画にただようセンスには遠く及ばなかったような気がしますね。 たとえば、ミュージシャンのアダムが暮らしているのはアメリカのデトロイトですが、イヴが暮らしているのはタンジールというのですから、モロッコですね。地中海のアフリカ側です。そこからイヴは飛行機で飛んできて何十年ぶりかで愛し合ったりするわけです。 世界の果てで、散り散りに生きのびている吸血鬼が、夜間に、飛行機で、大西洋を飛び越えて、何十年ぶりだかに、やってきては愛し合うのです。もうそれだけで笑えるようなものですが、その結果、二人がヌードで抱き合って寝ているシーンなんかがモノクロのストップモーションで映し出されて、なんというか、映画でしか映せないというか、現実離れしていているというか、とても笑ってなんていられない美しさに息をのんだりさせるのです。監督のセンスがキラキラしていますね。 まあ、そこからは、イヴの妹らしいのですが、エヴァなんて言う跳ね返り吸血鬼娘というか、トリック・スターというか、が登場して、生きづらい「現代」を、素性を隠しながら生きる吸血鬼カップルの美しくも哀しい「愛のくらし」はぶち壊され、その結果、今度は二人してモロッコまで逃れていくの羽目に陥るというドタバタ展開が待っています。この辺りにも、見どころ満載なのですが、頼りにするはずだった吸血鬼作家マーロウ師も老衰には勝てず亡くなってしまい、取り残された二人が、すっかり行き暮れて、空腹にあえいでるところに、夜の浜辺で愛を語る人間(まあ、彼らはゾンビと読んでいるのですが)のカップルがあらわれるというラストシーンでした。 まあ、そこで起こることは、吸血鬼の行為としては、当然といえば当然の結末なのですが、笑えました。 なんというか、お話全部が常軌を逸しているのですが、そこがいいのです。現実の人間の世界に向きあいながら、少しずれている。吸血鬼の話なのにファンタジーでもホラーでもなくて「リアル」に迫ってくるものが確かにあって、それが、フワッと浮き上がっている感じですね。「面白い」といって騒ぎ立てたり、誰かにすすめる気にもなりません。でも、ぼくは、これ好きです。そんな感じ。監督 ジム・ジャームッシュ脚本 ジム・ジャームッシュ撮影 ヨリック・ル・ソー美術 マルコ・ビットナー・ロッサー衣装 ビナ・ダイヘレル編集 アフォンソ・ゴンサウベス音楽 ジョゼフ・バン・ビセムキャストティルダ・スウィントン(イヴ)トム・ヒドルストン(アダム)ミア・ワシコウスカ(エヴァ:イヴの妹)ジョン・ハート(マーロウ・作家・二人の師)アントン・イェルチン(アダムのエージェント)ジェフリー・ライト(輸血用血液密売医師)スリマヌ・ダジ2013年・123分・G・アメリカ・イギリス・ドイツ合作原題「Only Lovers Left Alive」2021・08・09‐no72シネ・リーブル神戸no108

2021.08.14

コメント(0)

-

ジム・ジャームッシュ「パターソン」シネ・リーブル神戸no107