読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」 20

読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」 15

読書案内「BookCoverChallenge」2020・05 16

読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて 5

映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督 6

[映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢] カテゴリの記事

全53件 (53件中 1-50件目)

-

佐藤真「エドワード・サイード OUT OF PLACE」シネリーブル神戸no246

佐藤真「エドワード・サイード OUT OF PLACE」シネリーブル神戸 2024年の5月の下旬から、ちょっとした病院通いと入院があって、月末に何とかして病院からのトンズラを考えたときには、さすがに、「これを見るのは、やっぱり無理やろうな・・・」 とか思っていたのですが、出てきて映画館のスケジュールを見て、「行くしかない!」 と、まあ、大げさですが決心して出かけた映画です。「多分、これは、見て、ソンはないと思うよ!」 そんなふうに声をかけると、まあ、安静を指示された同居人が、退院早々、三宮くんだりまで映画を見に行こうとしてることに対する心配もあったのでしょう、本当なら、ここのところ哀れな結末が続いているだめトラ(笑)の応援でテレビにかじりつくつもりだったのを変更してのお付き合いで、同伴鑑賞と相成りました。 見たのは「暮らしの思想 佐藤真 RETOROSPECTIVE」の1本、「エドワード・サイード OUT OF PLACE」でした。 久しぶりに見てよかった! あれこれ、いうのが気が引けるほど堪能しました(笑)。「どう、よかった?」「うん、よかった。サイードいう人、当たり前のこというてた人やて、ようわかった。」「本人、写真と子供の時のビデオでしか出てけえへんのにな。」「エンド・ロールに重信メイいう名前があった。」「うん、レバノンに居ってんやろ。」「サイードって、平凡社ライブラリーの『オリエンタリズム』の人やんな。」「うん。元々は比較文学。2003年に亡くなったんやけど、白血病、そのころにはパレスチナについての発言がいっぱいや。みすずから出てたやろ。最後は『晩年のスタイル』、大江がマネして、自分の小説に題もろたやつ。それ以外にも何冊か、帰ったらあるはずやで。映画でわかるけど、生き方がエエねんな。」「本はむずい?」「うん、どれもこれも読みかけみたいな感じやな。やっぱり読み直さなあかんなっておもた。」「また、読まなあかん本ばっかり増えるねえ。」「バレンボイム、よかったな。最後に出てきて、静かなシューベルトやったなあ。なんか、聴いてて涙がとまらへんかった。」「ピアノの横の誰も座ってない赤いイスとか、コロンビア大学の空っぽの部屋の机とかよかったなあ。」「パレスチナって、きれいなとこやったなあ。」「結局、サイードいう人もそうやけど、帰って行かれへん人ばっかり出てて、その人らの様子が、怒る人も、哀しむ人も、ヨーロッパのどこかからパレスチナに来て笑って暮らしてる人も、何で、こうなったのかわらへんいうてはったパレスチナから追い出された人も、他の宗教の人らとも仲よう暮らしてたのにいうてはった人も、みんな、どっか哀しい。」「うん、佐藤真いう人の考え方いうか、人柄いうか。賢い監督やなあって思ったなあ。」 エドワード・サイード、彼の家族、ダニエル・バレンボイム、出てきた人みんな、そして佐藤真と、撮影スタッフ、みなさんに拍手!でした。 帰ってきて、この作品を撮った監督の佐藤真が、この映画の2年後に自ら命を絶っていることを知って、言葉を失いました。彼も、もう、帰ってこれない場所に行ってしまっていたのですね。 ここ、二日、チッチキ夫人はバレンボイムのモーツァルトのCDをラジカセで聴いているようです。ボクは、部屋のどこにあるかわからないサイードの著作を探して、大わらわです。監督 佐藤真企画・制作 山上徹二郎撮影 大津幸四郎 栗原朗 佐藤真編集 秦岳志助監督 ナジーブ・エルカシュ 屋山久美子 石田優子ナレーション 宝亀克寿テキスト朗読 山川建夫キャストマリアム・サイードナジュラ・サイードワディー・サイードノーム・チョムスキーダニエル・バレンボイム2005年・137分・日本2024・06・01・no073・シネリーブル神戸no246追記2024・09・23 映画の中で聞こえていたのはシューベルトだったのですが、そのCDも見つかりました。チッチキ夫人はご機嫌です(笑)。 ボクは、パレスチナにとりつかれていて、サイードの「パレスチナとは何か」(岩波現代文庫)とか、ゴンティソーロの「パレスチナ日記」(みすず書房)とか、あっちこっち彷徨いながら読み直していますが、まあ、そのうち案内するつもりです。 今日、9月23日の読書案内で紹介しましたが、司修の「さようなら大江健三郎こんにちは」(鳥影社)に出逢ったのも刺激的でした。追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2024.06.03

コメント(0)

-

北野武「首」109シネマズハットno35

北野武「首」109シネマズハット 一月ぶりのSCC、シマクマ・シネマ・クラブの例会は世界の北野武が、まあ、ボクにはビート・タケシですが、監督、脚本、原作で、満を持して作った(?)らしい、作品「首」でした。 本能寺の変を描いた時代劇でしたが、まあ、北野映画ですから、殺伐としたグロテクス・リアリズムだと予想して見ましたが、さほどグロテスクというわけでもありませんでした。 SCCでご一緒するM氏の提案された作品の一つだったのですが、北野映画は見たことがないとおっしゃっていたので、そのあたりのことを少し心配しながら見終えました。「いかがでしたか?」「いや、結構、面白かったですよ。」「残酷シーン、非人間シーンがありましたが、そのあたりは?」「いや、様式化しての繰り返しですから、気にならなかったですよ。」 というわけで、心配は杞憂に終わったのですが、ボク自身は、M氏がおっしゃる様式化というか、残酷シーンのパターン化と、登場人物たちのキャラクター設定、信長にだけ方言(尾張弁?)をデフォルメして喋らせながら、ほかの登場人物たちに、音声的なアクセントとしても、少し不自然な標準語(?)を喋らせるセリフ構成、浅薄とでもいうしかない男色描写、どれ一つとっても、今までに見た北野映画を越える要素どころか、ある種の衰弱を感じるばかりで、ダレてしまいました(笑)。 グロテスク・コメディーというジャンルがあるのかないのか知りませんが、暴力的なグロテスクが、同じパターンで繰り返される中で、見ているボクに弛緩現象をおこしたからでしょうか、本来、あっけにとられるべきドタバタ喜劇的シーンも緩んでしまい、笑えない笑いが宙に浮いて、出来の悪いというか、描線の粗雑な劇画マンガを読まされていう感じでしたね。 信長、秀吉、光秀、家康という、本能寺の変を構成する4人の登場人物の性格描写のデフォルメ化に、現代社会の人間類型を重ねた社会批評性を読み取るような見方もあるのかもしれませんが、そういう、社会観、大衆性とは切れたところに北野映画の徹底した暴力性の魅力を感じていたシマクマ君には、チョット、トホホな作品でしたね。 というわけで、SCC第13回は主宰者がずっこけて終わりでした(笑)。いや、ホント、二人して拍手!の映画って、ホントないものですね(笑)。監督・脚本・原作 北野武撮影監督 浜田毅編集 北野武 太田義則音楽 岩代太郎キャストビートたけし(羽柴秀吉)西島秀俊(明智光秀)加瀬亮(織田信長)中村獅童(難波茂助)木村祐一(曽呂利新左衛門)遠藤憲一(荒木村重)勝村政信(斎藤利三)寺島進(般若の佐兵衛)桐谷健太(服部半蔵)浅野忠信(黒田官兵衛)大森南朋(羽柴秀長)六平直政(安国寺恵瓊)大竹まこと(間宮無聊)津田寛治(為三)小林薫(徳川家康)岸部一徳(千利休)2023年・131分・R15+・日本配給 東宝・KADOKAWA2023・11・27・no145・109シネマズハットno35・SCCno⒔!

2023.11.29

コメント(0)

-

鈴木清順「ツィゴイネルワイゼン」元町映画館no214

鈴木清順「ツィゴイネルワイゼン」元町映画館 「SEIJUN RETURNS in4K」という特集を元町映画館が上映し始めました。鈴木清順生誕100年の記念特集のようです。 これは、まあ、見ないわけにはいかない! そういう気分で、初日、駆けつけたのが「ツィゴイネルワイゼン」です。1980年の封切ですが、その当時、とても評判になった作品です。定期購読していたキネマ旬報の、その年のランキングは日本映画ベスト1で、ベルリン映画祭でも評判がよかったらしく、当時、ボクは、まだ、大学生だったのですが、かなりな映画狂いで、周りに大勢いた映画好きのお友達たちが、口をそろえて絶賛!する中、まあ、ボクも尻馬に乗ってあれこれ言っていたような記憶ががありますが、何を言っていたのか、まるで、覚えていません(笑)。その作品を、久しぶりに見ました。 見終えて、仰天、嘆息でした。どうしたことでしょう? あの頃、あんなに面白がっていたはずなのに、なにをおもしろがって騒いでいたのか全く見当がつかないのでした。 一応、お断りしますが、この作品が駄作だとかいうことをいいたいのではありません。ただ、1980年に20代の終わりにさしかかっていた映画青年があっけにとられた衝撃の正体が一体何だったのかが、40年後に、同じ映画を見ている69歳の老人に全くイメージできないのです。 原田芳雄、藤田敏八、大谷直子、大楠道代、麿赤児、樹木希林、みんな覚えています。夢が夢を呼び出し、幻想が幻想と重なり、正体不明の不安が映画を覆っていく様を、ボンヤリとした既視感をかみしめるように、ため息をつきながら見入っているのですが、見ているボクの意識はどんどん醒めていく、そんな感じです。 あの頃、その境界線を越えれば、おそらく、ズブズブ深みに引きずり込まれるような場所に沈み込むことができた、その境界線をこっち側からじっと見ている老人が、今、ここにボンヤリへたり込んでいる。そんな感じでした。40年の歳月が奪って行ったものが、あのころ、そこにあった!はずの空っぽになった場所を覗きこんでいるような体験でした。 まあ、それにしても、大谷直子も大楠道代も美しいハダカでしたよ(笑)。まあ、今の自分の空っぽさに対する詮索はともかくとして、あと二本、試してみようと思います。 監督の鈴木清順、原田芳雄、藤田敏八、みんないなくなってしまったと、やはり、ため息だったのですが、怪人麿赤児と美女のお二人はご存命のようで、ちょっと嬉しくなりました(笑)。監督 鈴木清順原作 内田百間脚本 田中陽造撮影 永塚一栄照明 大西美津男美術 木村威夫 多田佳人録音岩田広一編集 神谷信武音楽 河内紀記録 内田絢子スチール 荒木経惟キャスト原田芳雄(中砂糺)大谷直子(芸者小稲・中砂の妻 園)藤田敏八(青地豊二郎)大楠道代(周子・青地の妻)麿赤兒樹木希林真喜志きさ子1980年・144分・日本2023・11・25・no144・元町映画館no214追記2024年10月13日 ここ数年、お友達と100days100bookcoversという「本」の紹介ごっこをやっていたのですが、コロナ騒ぎの最中に初めて、フェイスブックで投稿しあうという企画も、いよいよ、大詰め、99日目になって出てきたのが内田百閒でした。 仲間のみなさんは、ほぼ40年ほど前に大学生だった方たちで、旺文社文庫と六興出版がu内田百閒作品集とかで、ラインアップしてずらーッと出版したのがその頃でした。その頃、彼、内田百閒はブームだったのですね。 「ノラや」とかが、最初に中公文庫になったのも、多分、1980年くらいで、「サラサーテの盤」という作品を原作にして鈴木清順がこの映画「ツィゴイネルワイゼン」を撮ったのも1980年ですからね。当時20代の大学生だったボクは、小説にも映画にも夢中になった記憶があります。 1889年生まれの内田百閒が、傑作の誉れ高い「百鬼園随筆」の連載を始めたのが1959年、70歳になったときからなのですが、さて、今年、70歳になった徘徊老人に、この作品を読み直す元気はあるのでしょうか。!

2023.11.25

コメント(0)

-

荻上直子「カモメ食堂」夙東市民会館

荻上直子「カモメ食堂」夙東市民会館 SCC(シマクマ・シネマ・クラブ)の第6回例会は会場が夙東市民会館という、西宮の香櫨園という、実に瀟洒な住宅地の中にあるこんな公民館でした。「うちの近所で、こんな映画会するようなのですが、いかがです?第6回で?」「へぇー、なんか面白そうですね。行ってみますか?」 というわけでやってきたのが阪神香櫨園です。 M氏の出迎えを受けて、いざ、夙東市民会館へ出発です。瀟洒な街並みの中のこじんまりとした公民館でした。会場は2階で、会費は100円です。長机に椅子がセットされていて20人くらい座れるようです。正面にプロジェクター用のスクリーンがぶら下がっています。世話人らしいおじさんがあいさつされて、上映が始まりました。映画は荻上直子監督の「カモメ食堂」です。20年前の作品です。 窓には暗幕のカーテンが引かれていますが、光はあちらこちらから漏れていて、上映が始まっても、一人、二人と遅れて入場してくる人もいます。その場で見始めている人も、後から来る人も、皆さん、ぼくよりお年寄りで、どちらかというと、そういう方の椅子係をしたほうがいいのかなあと思いながら傾いたスクリーンを見ていましたが、なかなか楽しい雰囲気です。 画面では、小林聡美さんと片桐はいりさんが、フィンランドの町で食堂のおばさんとおねーさんをやっていらっしゃって、まあ、わかったようなわからないような話が展開しています。 小林さんがスイミングで泳ぐシーンと、新しくできた食堂らしきものの内部を、通りから窓ごしにじっと覗いているフィンランドのおばさんたちのシーンが記憶に残りました。 会場では、時々笑い声が起こったり、まだまだ遅れてやってくる方に椅子をすすめる小声が聞こえたりするのですが、突如、隣に座っているおじさんのスマホの呼び出し音が高らかに鳴り響いて、おじさんが慌てながら、まあ、困惑していらっしゃる雰囲気に、思わず笑いそうになる一幕もありました。 井上陽水のクレイジー・ラブが鳴り響いて映画は終わりましたが、突如のスマホの呼び出し音なんのそので最高でしたね。粋で悲しいクレイジーラブ ♪愛されていても私ひとりが幸せを胸に飾るだけなの ♪ さっき、片桐はいりのトンチンカンに高らかにお笑いだった方とか、一緒に歌い始める方が?と期待しましたが、突如の陽水に気押されたのか、実に静かな終幕でした。 思い起こせば、村の公民館での市川歌右衛門の呵々大笑が、ボクの映画体験の始まりなのですね。で、久しぶりの公民館映画体験でした。ああ、映画を見るって、こういうことなんだよなあ。 まあ、そんな感じで楽しかったのですが、なんか、一番大切なことを思い出させてくれた気がしますね。映画館の世話役の人たちに拍手!でした。 頑張って、続けてくださいね、また来ますよ。SCC(シマクマ・シネマ・クラブ)の第6回は記憶に残りそうですね。監督 荻上直子原作 群ようこ脚本 荻上直子撮影 トゥオモ・ヴィルタネン美術 アンニカ・ビョルクマン編集 普嶋信一音楽 近藤達郎エンディングテーマ 井上陽水キャスト小林聡美(サチエ)片桐はいり(ミドリ)もたいまさこ(マサコ)ヤルッコ・ニエミタリア・マルクス2005年・102分・日本2023・06・20 ・no73・夙東市民会館

2023.07.10

コメント(0)

-

是枝裕和「怪物」109シネマズ・ハットno28

是枝裕和「怪物」 今回の映画は是枝裕和監督の話題の新作「怪物」です。SCC番外編です。見る前から否定、肯定、いろいろ聞こえてきました。で、絶賛だったのが映画を見始めたSCC会員のM氏でした。「よかったよー。才気走って仕掛け満載。メールでは書ききれません!是枝監督、最高!」 というようなメールもあってSCC主宰者としては見ないわけにはいきません。で、見ました。是枝裕和監督の「怪物」です。 見終えて、すぐにメールしました。「少年二人の哀しさに、安藤さくら演じる母の哀しさ(ほんとは、夫に裏切られた女であること)、瑛太という俳優演じる学校教員の哀しさ(彼は何も悪くないにもかかわらず、いや、むしろ、いい教員であるにもかかわらず・・・)、田中裕子演じる校長の哀しさ(音楽の中にだけしか本当を生きられない)、が、それぞれみんな重ねられているんですよね。 で、最後に少年二人が明るい緑の光の中を走る。別に、大人たちの世界も、こどもたちの世界も、何も変わっていませんね。でも、観ている客であるボクは、たとえば、まあ、唐突ですが、大江健三郎がかつて描いた「出発の可能性」のようなもの、初期の作品から、万延元年くらいまで、書き続けながらズーっと求めていたものを、40年経って、ようやく受け取るという体験をしているのですが、ああ、是枝が求めているというか、希求しているのは、そっちなんだなと、あのラストシーンを見ながら感じて、ホッとしたんです。 映像の中で子供たちが見上げる明るい空をぼくも一緒に見上げている感じというか、そういう「どこかに明るい空があるかもしれない」というか、で、坂本龍一のピアノが、その世界に美しく響くんです。まあ、泣くしかないですよね(笑)。」「近いものでわたしの印象に残っているのは、校長の田中裕子が嵐の中じーっと川を見ていたシーンと.父親の中村獅童がやはり嵐の中.道に転ぶシーンで、これを象徴と取ってもいいですが、むしろ私は映画の中にこれらの場面をしっかり拾っていることに、かなり感心しました。」「そうですね。そういえば、夫と接見している田中裕子が折り紙折ってましたね。あれなんかも、そういうシーンかもですね。 まあ、登場する一人一人についてシーンとして差し出すけれど判断しないのがいいですよね。ああ、それから、あの二人が「死後の世界」にいるという解釈があるそうですが、そのあたりはいかがですか?最近読んだ大江の「芽むしり」では、主人公の「僕」は、最後に森の闇に身を潜めます。村上春樹の「ねじまき鳥」の中では井戸の底に降りた主人公の岡田に光が降り注いで、悪に目覚めたように覚えています。ボクは映画を見ながら、主人公の二人の少年の再生というか出発というかを感じましたが・・・。」「なるほど、死後の世界ですか。でも、それは、いわゆる理に落ちた解釈で、まず私の好む映画文法に好ましくないし、第一、私が実際にあの場面で熱くなった昂りの正体について考えると、かなり違和感を持ちます。」「たしかに、二人を探す大人と少年たちは出会えませんよね。そこから、見た人それぞれの解釈が始まるのでしょうが、Mさんの映画文法って何?」「小説も、読みに関して文法あるじゃないですか。」「ボクはね、それぞれの存在が、同じ次元にいないんじゃないかって感じました。そこがこの映画の面白さかなって。 村上の井戸の底のような、上か下か、あっちかそっちかは分からないですが、ズレた場所ですね。 この映画は、登場人物たちが、互いにズレていることを描きたがっていると思うのです。相手が何者かをカードに書かれている名前というか、言葉というかで見て、了解した瞬間に起こる ズレには気づかないまま成り立っている社会関係を、ぼくらは生きているわけです。だから、お互いが、正体不明の「怪物」なんですね。ついでに言えば、見ているこっちも、そのズレを共有していて、実は怪物なんじゃないかって。「怪物だーれだ?」って言ってましたけど、観客に向かって言っていたんじゃないかなって。 で、それに、直感的に気付いているのが二人だけなんですね。その気づきは肉体的なというか、クィアとかで話題になっているらしいのですが、あれって、同性愛の暗示なんかじゃなくて、自己意識、まあ、主体というか、主観というかを支える身体性、自然性の暗示だとボクは思いました。社会関係の錯綜したズレに対して、個を支えている肉体の発見ですね。普通、大人になることで見失って、老人になることで再発見するやつ。だから、映画としては結構大事なシーンだなあと。まあ、そんな、感じですね。」 というようなやり取りをしてよろこんでいると、この映画を見たわけでもないし、あんまり見る気もしていないこと公言している同居人が言いました。「あのね、是枝っていう人、アホか!いうところがないやろ。理屈っぽいっていうか、子どもとかのエエ、ワルイも、よう分かっとってやし、上手に撮ってやけど、何であんたにわかるねん!って、ちょっと腹が立ついうか、まあ、そんなん思うねん。そやから見いへんねん。」ナルホドというか、まあ、その通りかもですね(笑)。 でも、まあ、いろいろ考えさせられたのは、面倒くさくて、理屈っぽいからこそですからね(笑)。というわけで、いろいろ考えさせてくれた是枝監督に拍手!ですね。監督 是枝裕和脚本 坂元裕二撮影 近藤龍人照明 尾下栄治衣装 伊藤美恵子音楽 坂本龍一キャスト黒川想矢(麦野湊)安藤サクラ(麦野早織・湊の母)柊木陽太(星川依里)中村獅童(星川清高・依里の父)永山瑛太(保利道敏・担任)高畑充希(鈴村広奈・保利の恋人)角田晃広(正田文昭)田中裕子(伏見真木子・校長)2023年・125分・G・日本2023・06・16 ・no71・109シネマズ・ハットno28

2023.06.18

コメント(0)

-

市川準「トニー滝谷」パルシネマ

市川準「トニー滝谷」パルシネマ 第4回SCC(シマクマ・シネマ・クラブ)は二人して「読んでから見る!」 の作品でした。村上春樹の短編小説「トニー滝谷」の市川準監督による映画化作品で、映画の題名も、そのまま、ズバリ、「トニー滝谷」でした。2004年の作品で、監督の市川準という方は、この作品の数年後、50代の若さで亡くなられた方で、「金鳥」のコマーシャルの人だった記憶がありました。映画では女優の富田靖子さんの「BU・SU」だったかを見たような気がしますが確かではありません。 SCCの例会としては、初めてのパルシネマでした。朝パルという企画で、朝寝坊のボクは間に合うかどうかが心配だったのですが、午前5時には活動を開始していらっしゃるらしいM氏は湊川公園でのんびり佇んでいらっしゃいました。「やっぱり、お早いですね(笑)。」「新開地本通り、いいですねえ!ボク、尼崎の杭瀬がホームグラウンドなのでなつかしかったです。」 というわけで、第4回SCCは始まりました。原作そのものが、けなしているわけではありませんが、いったい何を書きたいのかよくわからないような作品なのですが、映画も同様で、トニー滝谷を演じたイッセー尾形のたたずまいと坂本龍一のピアノの音、そして、宮沢りえのさまざまな靴を履いた足が印象に残る作品でした。 映画が終わったのが、ちょうどお昼時で「長安」という、いかにも新開地という町中華でお昼、まあ、ボクはビール(笑)でおしゃべり開始です。「で、いつもの質問です(笑)。何点でしたか?」「( ̄∇ ̄;)ハッハッハ、今回は結構納得でした。」「じゃあ、80点くらい?」「うーん、まあ、そんな感じ。」「イッセイ尾形と宮沢りえが、それぞれ、一人二役でしたね。宮沢りえの二役は、ちょっと、別の人のほうが良かったんじゃないかと思ったんですが。」「ふーん、そうなんだ。ボクは気にならなかった。」「原作ではトニー滝谷と彼の父以外には名前がないんです。最初の結婚する女も、二人目の女もね。女とか妻と書かれているだけです。で、妻が亡くなった後に登場する二人目の女は、確かに妻と同じ背格好なのですが、初対面の印象に、確か、『いささかくたびれていた』と書いていあったんですね。だからでしょうね、そこに引っかかりましたね。それからナレーションが多すぎません?」「そうか、昨日、読んできたんですね。」「はい、『レキシントンの幽霊』(文春文庫)という短編集の中の短い話です。ついでに言えば、父親が死んで古いレコードを処分して、『本当に一人ぼっちになった』というところで小説は終わりますが、映画は終わりませんでしたね。あの、あたりも気になりましたが、どうなんでしょうね。」「ナレーションは確かに多いですね。西島秀俊という男前の声でしたよね。まあ、基本、男前は嫌いなんですが(笑)、評判になった『ドライブマイカー』の主演の人ですね。」「ああ、それも、村上春樹の原作のやつですね。」「そう、そう、評判がとてもよかったんですが、ボクはなんだかなあ?だったんです。で、今日の映画ですが、ナレーションを聞いていて、あれがないと主人公が、たぶん、見ている人にわからないんですよね。原作の記述を読み上げないとわからない。そういう原作なんですよね。映画としてはうるさいんですが。だから、あんまり引っかからなかったですね。」「映像としては、原作読んでいない人には、トニー滝谷がわからないと?」「そう、そういう人物を春樹が書いているということかな。映画だけでは映画にしたかった人物が描けないというか。で、まあ、だからかもしれませんが、ボクは、イッセイ尾形に感心してみてました。空虚というか、空っぽの人間というか、一人芝居をやる人だと思いますが、すごい演技やなあって。」「なるほどね。で、ラストは?」「監督の作品解釈かなぁ。妻の服と、父のレコードの処分で、部屋が空っぽになって、ああ、ひとりぼっちというナレーション、まあ、それじゃあ、映画は終われないんじゃないですか(笑)。ボクは、ノルウェイの森みたいなラストだなと思いました。」「ああ、電話かけるやつですね。」 というわけで、村上春樹オタク会議のような会話で終了でした。 それにしてもイッセイ尾形の演技には拍手!でしたね。それから、まあ、好き好きなのでしょうが、妙に、病気っぽい、2004年の宮沢りえにも拍手!。で、坂本龍一のピアノです。イッセイ尾形の意味不明な表情とマッチして、いかにも、意味不明な村上ワールドの音でした。拍手!でした。 さて、次回は、どこで、何を見ましょうかね。他の人と一緒に見るというのも、悪くないですねえ。だんだん、楽しみになってきましたよ(笑)。監督 市川準脚色 市川準原作 村上春樹撮影 広川泰士音楽・作曲 坂本龍一 編集 三條知生キャストイッセー尾形(トニー滝谷・滝谷省三郎)宮沢りえ(A子小沼英子・B子斉藤久子)西島秀俊(語り)篠原孝文(トニー少年)四方堂亘水木薫B子の母水木薫草野とおる男(A子の元恋人)小山田サユリ山本浩司木野花(アパートの管理人)2004年・76分・日本SCCno4・2023・05・23-no064・パルシネマ

2023.05.29

コメント(0)

-

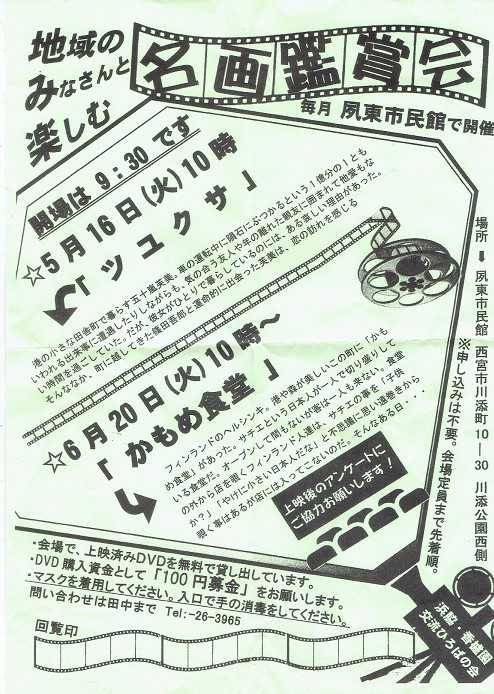

伊丹十三「静かな生活」こたつシネマ

伊丹十三「静かな生活」こたつシネマ ここのところ、大江健三郎の小説に、ちょっと、はまっています。昨年の秋ごろから、ほぼ10年ぶりの大江作品なのですが、一作づつ読み終えた時の印象が以前読んだ時と、なんだか大きく変化していることが驚きで、次は?次は?という感じで読み続けているさなかに訃報が伝えられました。3月のことです。「そうか、死んじゃったのか?」 ノーベル賞受賞のころの、いわゆる後期の作品はともかく、1960年代から70年代に出ていた「大江健三郎全作品(第1期・第2期)全12巻」(新潮社)に収められた作品群は、ボクにとっては「青春の読書」の人だったわけですから、その作家の死が感慨深いのは、まあ、当然なのですが、亡くなった時に読んでいたのは「静かな生活」(講談社)という80年代に書かれた作品でした。 読み終えて、「初めて読んだ」という印象だったのですが、その後、メモした付箋が複数貼られている、別の単行本が棚から出てきたところを見ると、再読だったようです。「まあ、そんなもんだ。」 とか思っていると伊丹十三が、その作品を映画化した「静かな生活」をテレビでやっていたので見ました。 原作を読んだばかりでしたから、映画監督が、原作をどんなふうに読んで、どんなイメージを作ったのかということに興味を持ちましたが、見始めると同時にポカン!?として、結局、ポカン?!としたまま映画が終わってしまいました。 小説中のエピソードは映画の中でも使われているのですが、小説で描かれている世界とはまったく別の世界が、映像として繰り広げられている印象でお手上げでした。登場人物たちの演技も、小説でボクが感じていた印象とはかなり違っていて、マーちゃん役の佐伯日菜子さんも、イーヨー役の渡部篤郎くんも、熱演だったと思うのですが、ついていくことができませんでした。 最初に「えっ?なに?」 という感じで違和感を感じたところは会話の中で聞こえてくる声の音でした。多分、会話のテンポと声の音が、いかにも、お芝居のテンポと映画の音の印象が強くて、小説を読んでいるときに思い浮かべているイメージと違うことに引っかかったのでしょうね。 映画の中には、いかにも伊丹十三という印象の、小説にはないシーンもありますが、「なぜ、このシーンがこんなふうに描かれるのだろう?」 というような疑問ばかり浮かんできて、素直に没入して面白がることはできませんでしたね。 読んだことのある小説の映画化作品を見たことがないわけではありませんが、この、ギャップ感は何でしょうね。やっぱり、書いているのが大江で、撮っているのが伊丹十三だということに理由があるのでしょうかね。まあ、ボクの読み方に問題があるとは思うんですけどね。今日は、拍手は無しですね。ザンネン!監督 伊丹十三 脚色 伊丹十三原作 大江健三郎撮影 前田米造音楽 大江光編集 鈴木晄 キャスト佐伯日菜子(マーちゃん)渡部篤郎(イーヨー)山崎努(パパ)柴田美保子(ママ)今井雅之(新井君)緒川たまき(天気予報のお姉さん)岡村喬生(団藤さん)宮本信子(団藤さんの奥さん)大森嘉之(オーちゃん)原ひさ子(おばあちゃん)結城美栄子(フサ叔母さん)左時枝(朝倉さん)渡辺哲(筋肉質の男)阿知波悟美(黒川夫人)柳生博(キャスター)1995年・121分・日本・東宝2023・04・22-no055・こたつシネマ

2023.04.23

コメント(0)

-

庵野秀明「シン・仮面ライダー」109シネマズハットno26

庵野秀明「シン・仮面ライダー」109シネマズハット「ああ,そうや!」 そう思って、やってきました。久しぶりの109シネマズハットです。庵野秀明という監督が気になって「シン・ゴジラ」、「シン・ウルトラマン」と観てきたのですから、まあ、当然、この映画も、というわけです。 観たのは庵野秀明監督の最新作「シン・仮面ライダー」です。ぼくにとって庵野秀明という監督は謎の人です。なにせ「新世紀エヴァンゲリオン」という作品について原作もアニメも見たことがないのですからね。噂だけの伝説の人です。 「シン・シリーズ」は、かつてのヒーローの再登場が特徴です。今回の仮面ライダーも、もともとは1970年代のテレビドラマです。ところが、ボクは、当時、高校生だったわけで、仮面ライダーがうれしかった世代ではありません。「わるもんがショッカーで、仮面ライダーは・・・」 と考え始めたあたりで行き詰まります。マンガの原作が石ノ森章太郎だということくらいは知っていますが、テレビを見た記憶も原作を読んだ記憶もありません。 映画は仮面ライダー1号(池松壮亮)の誕生から、その死。仮面ライダー2号(柄本佑)へと引き継がれていく「ええもん」の系譜のストーリが、まあ、物語の筋立てで、開発者(?)である緑川博士とその娘緑川ルリ子(浜辺美波)、そして仮面ライダー1号、2号のそれぞれのキャラクター造形が味付けで展開しますが、筋の運びは古色蒼然という印象でちょっと照れ臭い気がしました。 「わるもん」として次々と登場する「なんとかオーグ」と名づけられた化け物たちが、「ええもん」の危機を演出し、結果、「わるもん」との苦闘に勝ち残って進化するという、子供のころのヒーロー・マンガのステロタイプをそのまま描いていて、「この映画、今時の若い人たちはどんな風に見るのだろう?」 というのが率直な感想で、庵野秀明という監督のオリジナリティがどこで表現されているのかに気づく眼力は、残念ながらボクにはありませんでした。「蝶オーグをやっていた森山未來に、とにかく、拍手やったわ。」 後日、帰宅した、まあ、我が家の若い人で、森山未來大好き人間であるピーチ姫の笑いながらの感想です。 それをいうなら、蠍オーグに扮して、大いに笑わせてくれた長澤まさみとか、仮面ライダー2号になっていく柄本佑の大根ぶりも忘れてならないと思うのですが、どうなのでしょうね。 ゴジラ、ウルトラマン、仮面ライダー、「シン・シリーズ」で取り上げられ、懲りずに見てきたヒーローたちを並べてみると、今、現在、60代の人たちにとって、子供時代を象徴する「人造ヒーロー」というべきキャラクターで、ちょっと大げさに言えば、その人たちが暮らした「昭和」という時代だからこそ生まれた存在なのですが、映画は、どの作品もその時代背景に対する批評性を意図的に捨てているのではないかという印象を持ちました。それは、とりもなおさず、制作者たちが「昭和」という時代に対する歴史的総括はともかくとして、「現在」という時代に対する批評意識、あるいは批評精神を喪っているのではないか、というのがボクの大雑把な感想です。 娯楽映画というのか、大衆映画というか、よくわかりませんが、映画の大衆性を支えるのは、観客たちが暮らす社会に対する批評精神ではないかと思うのです。それを喪った作品は、いってしまえば「オタク」化するほかないんじゃないかと思うのです。それって、もう、大衆娯楽映画とは言えないということですね。まあ、そういうことを言うのはもう古いのでしょうかね。変な時代になってきましたね。監督 庵野秀明原作 石ノ森章太郎脚本 庵野秀明 撮影 市川修 鈴木啓造キャスト池松壮亮(本郷猛・仮面ライダー)浜辺美波(緑川ルリ子)柄本佑(一文字隼人・仮面ライダー第2号)塚本晋也(緑川弘)森山未來(緑川イチロー・チョウオーグ・仮面ライダー第0号)松尾スズキ(SHOCKERの創設者)手塚とおる(コウモリオーグ)西野七瀬(ハチオーグ)本郷奏多(K.Kオーグ)長澤まさみ(サソリオーグ)大森南朋(クモオーグ・声)上杉柊平(背広の男)仲村トオル(本郷猛の父)安田顕(犯人)市川実日子(緑川イチローの母)松坂桃李ケイ(声)竹野内豊(政府の男)斎藤工(情報機関の男)2023年・121分・PG12・東映2023・03・27-no045・109シネマズハットno26

2023.04.15

コメント(0)

-

狩山俊輔「メタモルフォーゼの縁側」パルシネマno55

狩山俊輔「メタモルフォーゼの縁側」パルシネマ 2023年の3月の末にパルシネマで見た2本立ての1本が狩山俊輔という監督の「メタモルフォーゼの縁側」という作品でした。 鶴谷香央理というマンガ家のマンガ作品「メタモルフォーゼの縁側(全5巻)」の実写版の映画化作品でした。 原作のマンガでは佐山うららちゃんという女子高生と市野井雪さんという70代後半と思しき習字教室の先生の出会いから別れまでを全5巻で描いています。市野井雪さんのお家の縁側で二人がマンガ談義をする話ですが、二人が読むマンガがボーイズ・ラブの少年を描いたマンガだというところが新しい作品です。実は、このマンガのファンなので、この映画にやってきました。 素直で、型通りの作品でしたが楽しかったですね。市野井雪を演じた宮本信子は、マンガの主人公と、実年齢がほぼ同じで、時々、演技とはおそらく関係ない表情に、年齢が浮かび上がっていると思わせる瞬間がある気がして、なぜだかわかりませんが、ドキドキしました。ただ、白髪の様子が、映り方なのか、鬘なのか、そのあたりはわかりませんが、なんとなく不自然で、そっちはそっちで、ちょっと気になりました。 うららちゃんを演じていた芦田愛菜という、若い女優さんにも好感を持ちました。こんな女子高生がいるのかいないのか、まあ、そのあたりはよくわかりませんが、幼なじみの男子高校生河村紡くんとか、よくできる女子高生橋本英莉さんとかとの距離の描き方が、原作マンガの記憶にはないのですが、映画らしくていいなと思いました。 原作がお好きな方はご覧になればいいのではないでしょうか。ぼくは納得でした。芦田愛奈、宮本信子に拍手!でした。監督 狩山俊輔原作 鶴谷香央理脚本 岡田惠和撮影 谷康生編集 木村悦子キャスト芦田愛菜(佐山うらら)宮本信子(市野井雪)高橋恭平(河村紡)古川琴音(コメダ優)生田智子(花江)光石研(沼田)汐谷友希(橋本英莉)2022年・118分・G・日本・日活2023・03・30-no049・パルシネマno55

2023.04.03

コメント(0)

-

七里圭「背 吉増剛造×空間現代」元町映画館no161

七里圭「背 吉増剛造×空間現代」元町映画館 ひさしぶりに「わけのわからないもの」を観ました。元町映画館でやっていた七里圭という人が監督した、「背 吉増剛造×空間現代」という作品です。詩人吉増剛造と空間現代という音楽グループによる「詩的(?)」パフォーマンスの映像です。 ちなみに吉増剛造のプロフィールはこんな感じです。 1939年東京生まれ。 慶応義塾大学文学部卒業。 大学在学中に詩誌「ドラムカン」に拠って、疾走する言語感覚と破裂寸前のイメージで、60年代詩人の旗手として詩壇に登場。 70年代のことですが、ぼく自身が現代詩とかを読み始めた頃、「わからない」詩の代表詩人として屹立していた人の一人でしたが、今の若い人で、彼の詩を読む人はいるのでしょうか? ちなみに、空間現代というグループのプロフィールはこんな感じです。空間現代 2006年、野口順哉(Gt,Vo)、古谷野慶輔(Ba)、山田英晶(Dr)の3人によって結成。編集・複製・反復・エラー的な発想で制作された楽曲をスリーピースバンドの形態で演奏。これによるねじれ、 負荷がもたらすユーモラスかつストイックなライブパフォーマンスを特徴とする。2016年9月、活動の場を東京から京都へ移し、自身の制作および公演の拠点としてライブハウス「外」を左京区・錦林車庫前に開場。ECDやMoe and ghosts、灰野敬二などのミュージシャンをはじめ、劇団・地点、飴屋法水、contact Gonzoなど、先鋭的なアーティスト達とのジャンルを超えた作品制作、ライブも数多く実施している。2019年度、京都市芸術文化特別奨励者。 明日で終わりの上映ですが、客は三人でした。映像の中で、吉増自身が80歳を越えたことを口走っていましたが、意味として記憶に残ったのはそのセリフだけでした。それと、もう一つ、いろいろ書きこまれたガラス窓の向こうに海と島の風景が映るシーンが、冒頭にありましたが、そのシーンが、本の1ページのような印象で記憶に残りました。 あとはわかりません。始まりのそ窓ガラスのシーンにつづけて、男が、暗い部屋の中にしつらえられた、かなり大きなガラスのボードを拭き始めます。このシーンで、ガラスを拭いていく雑巾がつけていく泡の変化が、かなり執拗に映し出されるのですが、これが、このフィルムの、多分、最初の見どころです。でも、まあ、大げさに言うほどのことでもありません。 やがて、拭き終えて、まあ、きれいになったそのガラス板に何か書き込みはじめます。それから、手でガラス板を叩いたり、詩の文句(?)を叫んだり、で、空間現代という音楽グループのギターと打楽器の音が、その意味不明の動作に重ねられて聞えてきます。 はなから、理解不能だとあきらめているので、眠くなることはありませんが、もしも、理解を追求していれば、ナルシスティックというか自意識過剰というか、まあ、観ていて、そうとってしまうな映像に腹を立てるか、寝てしまうかしていたかもしれません。そうはならなかったところが、この映画の面白さですね。で、飽きが来る手前のところで、終わりました。 で、結局は、意味不明に疲れ果てて、座り込んでいると、前の方に座っていた老人が横を通り過ぎようとしているのを見てびっくりしました。学生時代の友人で、最近も、時々会うO君でした。「何してんのこんなとこで?」 同じ言葉を同時に発して、とりあえず絶句してしました。 三人の観客のうち二人が知り合いで、観終えて、「何してんの」と尋ね合う、まあ、そういう映画だったということでした(笑)。 老骨に鞭打って、他人が見ても、わけのわからないことを頑張っていらっしゃった吉増剛造に拍手!でした。えらいもんですね(笑)。監督 七里圭出演吉増剛造空間現代(野口順哉、古谷野慶輔、山田英晶)2021年・日本・ 62分2023・02・15-no020・元町映画館no161no161

2023.02.17

コメント(0)

-

瀬々敬久「ラーゲリより愛を込めて」109シネマズハットno22

瀬々敬久「ラーゲリより愛を込めて」109シネマズハット お友達に誘われて観ました。さそわれなかったら見なかった作品ですが、見てよかったというのが正直な感想です。 観たのは瀬々敬久監督の「ラーゲリより愛を込めて」でした。「ラーゲリ」というカタカナ言葉を聞いて、「スターリン体制下のソビエトの収容所」のことだと、すぐにピンとくる人というのは、今時いらっしゃるのでしょうか。 ぼくたちの世代は、まあ、人それぞれですが、内村剛介『生き急ぐ スターリン獄の日本人』(三省堂新書)、石原吉郎「望郷と海」(ちくま文庫)、高杉一郎「極光の陰に」(岩波文庫)などなどが、学生時代に本屋に並んでいたことや、たとえば、ぼくであれば母方の伯父が体験者であったりしたわけで、「ラーゲリ」と聞いただけで、「ああ、あのことか」と気づくわけですが、予告編を見ながらも、見てみようかという気はおきませんでした。 なぜ、今、「シベリア抑留」を映画にするのかという疑問を感じていたからです。 「シベリア抑留」といえば、スターリン体制下のソビエト社会主義連邦という国家が、満州、朝鮮半島、サハリンの日本兵や在留邦人を60万人ちかくも捕虜にしたうえで、自国の軍法会議によって終身刑を言い渡し、10年以上もの間、犯罪者として収容所での強制労働を課し、その間、5万人を超える人を殺した、歴史的戦争犯罪だとぼくは考えていますが、ソビエト社会主義連邦という国そのものが消滅したあたりからでしょうか、「悲惨な出来事」として、自然災害か何かのように情緒的に語られ、時の流れの中で、語る人そのものが亡くなっていき、忘れられていく風潮を疑問に思ってきました。 で、今、「ラーゲリ」です。観始めたときには「はてな?」というのが素直な実感でしたが、観ながら、素直に泣きました。さそってくれた知人によれば、主人公の山本幡男(二宮和也)という方の出身地である隠岐の島の高校では、学校行事で全員鑑賞して、高校生たちが号泣だったそうです。 1945年8月、敗戦直後の満州で、夫であり父である主人公と生き別れ、彼の存命を祈り続けた家族に、自らの死に際して、九死に一生を得て生き延びて帰国を果たした友人たちの口伝えの遺言として「よく生きること」という言葉を残した主人公の抑留生活を、実に丁寧に描いていて、泣くよりほかに手立てがない作品でした。 どちらかというと、情緒的でヒューマンな展開に対して、自分自身としては予想外の涙という反応に驚きましたが、出来れば、号泣したという高校生たちが、ここから歴史を振り返る縁となればいいなあと、これまた素直に思いました。 瀬々敬久という監督は、もともとピンク映画の巨匠だったそうです。90年代くらいから、山のように撮っていらっしゃいますね。そのあたりの作品はよく知りませんが、ここ数年の「64」とか「菊とギロチン」とかは見ていて「この人、社会派?」という印象だけは持っていました。なんか、日本映画の監督で久しぶりにお前を覚えそうです(笑)。ああ、瀬々敬久に拍手!でした。知人によれば夫の二宮和也くんも、彼を待ち続ける妻山本モジミを演じた北川景子さんもよかったそうです。ついでに拍手!ですね。監督 瀬々敬久原作 辺見じゅん「収容所(ラーゲリ)から来た遺書」(文春文庫)脚本 林民夫撮影 鍋島淳裕美術 磯見俊裕 露木恵美子編集 早野亮音楽 小瀬村晶主題歌 Mrs. GREEN APPLEキャスト二宮和也(山本幡男)北川景子(山本モジミ・妻)市毛良枝(山本幡男の母)寺尾聰(山本顕一・長男2022年)松坂桃李(松田研三)中島健人(新谷健雄)桐谷健太(相沢光男)安田顕(原幸彦)2022年・133分・G・日本配給 東宝2023・01・28-no013・109シネマズハットno22

2023.02.12

コメント(0)

-

井上雄彦「THE FIRST SLAM DUNK」109ハットno20

井上雄彦「THE FIRST SLAM DUNK」109ハット 我が家で暮らしたゆかいな仲間たちが、もし、今、集まって人気投票をすると、おそらくダントツトップ間違いなしのマンガ家は井上雄彦で、作品はスラムダンクが僅差でバカボンドーを制するだろうシマクマ君は考えるのですが、そのスラムダンクが20年ぶりに映画館に帰ってくる、その上、監督を井上雄彦自身がつとめると知って「これは見なあかんやつやな。」 とか思っていると、封切り直後、さっそく「見たで!ワールドカップの決勝と同じくらいハラハラドキドキで疲れるで。」とピーチ姫から報告が入りました。「もちろん行くで!」「ハンカチいるで!」 まあ、こういうのやり取りがあって、やってきたのが109シネマズハットです。冬休みに入ってしまったので、混みあっていることを覚悟してきましたが杞憂でした。ほんと、ここはいい映画館です(笑)。 原作の「SLAM DUNK」はジャンプ・コミックスで繰り返し読みましたが、もう、10数年昔のことです。桜木花道と流川楓という二人の天才のビルドゥングス・ロマンといっていいと思いますが、不良少年だった(まあ、桜木くんも超弩級の不良少年だったのですが)三井くんが、コートに戻ってきて、安西先生に言う、「バスケがやりたいんです。」 こんなことばシーンや、バスケットボールはド素人の花道くんが「左手はソエルだけ。」 と、ぶつぶつ念じながら誰もいないコートでシュート練習をするシーンは(ああ、もちろんマンガのですよ)、今でもありありと思い浮かんでくる傑作マンガです。 当然、今回も、そういう名場面、名(?)、迷(?)セリフを期待して座ったわけですが、なんと主役は宮城リョータくんでした。そういえば、湘北高校のコートにやってくる以前の彼については、原作マンガには描かれていません。 ちなみにこの方が「リョウチン」こと、宮城リョータくんです。高校2年生です。 こちらが彼の回想に出てくる中1の頃のリョータくんです。沖縄の少年でした。 映画は奇跡的にインターハイ出場を果たした神奈川県立湘北高校が、2回戦で不敗の名門、山王工業と対戦する原作マンガのクライマックスを描いています。違うのは、試合展開をポイント・ガードのリョータくんの目で見せて描いているところです。同じ物語を別の角度のカメラで撮ればどうなるかというアイデアに唸りました。さすがですね。 最初のシーンが終わって、タイトルが出てくるシーンに、まず、涙でした。五人の主役たちが、一人、一人、黒ペンの作画ラインで描き出されていく過程が画面にあらわれていって、最後に湘北高校の赤いユニフォームで色付けされるのですが、「元気やったかね、君たち!」 懐かしさが、画面の中で出来上がっていく絵とともにこみあげてきて、68歳の老人の涙腺はダダ洩れ状態でしたが、そこから約2時間、知ってはいるものの、圧倒的な苦闘の連続の中で、ぽつりぽつりとファンならだれでもが知っている名セリフがあって、挙句、あと5秒という最後の最後、敵のゴール下でボールを持った流川楓の眼差しがチラッと花道を見て、すごいパスを受け取った桜木花道のボールを構えた瞬間のつぶやきに息をするのを忘れて目を瞠りました。マンガを知らない人には全く分からないことを書いていますが、ファンなら誰でもわかる話なのです。どうせ繰り返し読んでいるに違いないのですから。(笑) 映画の中では,この決定的なシーンの花道くんのつぶやきは声にはなりませんが、ぼくは知っています。「左手はソエルだけ!」 リョータくんの重い過去と現在の葛藤が挿入された結果、宮城リョータくんにとっての山王戦という新しいスラムダンクが出来上がっていて、これだけ、スポーツの中の身体の動きの描写に、卓越したリアルな描画力をもつ井上雄彦が、やはり、作品全体としては人間が描きたいのだということが、素直に伝わって来て、感動でした。何はともあれ拍手!拍手!でしたね。監督 井上雄彦原作 井上雄彦脚本 井上雄彦作画監督 江原康之美術監督 小倉一男撮影監督 中村俊介編集 瀧田隆一オープニング主題歌 The Birthdayエンディング主題歌 10-FEETキャスト仲村宗悟(宮城リョータ)笠間淳(三井寿)神尾晋一郎(流川楓)木村昴(桜木花道)三宅健太(赤木剛憲)2022年・124分・G・日本2022・12・26-no143・109ハットno20追記2022・12・26 ゆかいな仲間のカガクくんから訂正が入りました。山王戦は2回戦で、1回戦は大阪の豊玉高校でした(笑)。マア、本人もバスケばかだった、今でもか(?)というわけで、よく覚えていらっしゃいますね(笑)。1回戦を2回戦に訂正しました。

2022.12.27

コメント(0)

-

石川慶「ある男」109シネマズ・ハットno19

石川慶「ある男」109シネマズ・ハット 平野啓一郎の小説、「ある男」(文春文庫)が映画化されて、チラシを見るとオールスター・キャストということらしいです。マア、有名な俳優さんがずらりと並んでいらっしゃるわけですが、実は、シマクマ君にはどなたがどなたなのかよくわかっていません(笑)。 この日は109シネマズ・ハットという、ここのところ気に入っている映画館で、お友達との同伴鑑賞でした。見たのは、もちろん、石川慶という監督が上記の読売文学賞作品を映画化した「ある男」です。 原作は「人間存在の根源を描き、読売文学賞を受賞」とチラシに書いてありますが、ミーハーのシマクマ君は、読売文学賞に惹かれて、新刊が出て騒がれた当時、早々に読み終えました。 小説が描いている「戸籍交換」、あるいは、「戸籍捏造」が、社会的存在形態の変更、つまりは前歴や出自の隠蔽を目的とした手段として現実に行われている可能性があって、それが小説にとって面白いテーマだということは理解できます。しかし、なぜ、戸籍交換が「人間存在の根源」に触れると騒がれるのか、正直なところ、よくわかりませんでした。原作を読み終えて感じたことは、世界に限らずこの国にだって、無国籍、無戸籍の人間は、たぶん大勢いらっしゃるわけで、その人たちに対して「あなたが誰だかわからない」 という不安をテーマに小説を書くのは、文学的には「人間存在の根源」を玩ぶことにならないかというのが初読の感想でした。 さて、映画です。ここからは、いわゆる「ネタバレ」です。 この映画は、原作同様「ある男」と題されていますが、結果的には正体不明の「ある男」が3人出てきます。戸籍をやり取りした、偽物の谷口大祐(窪田正孝)と、本物の谷口大祐(仲野太賀)、そして、戸籍交換の謎を追うに従って「人間存在の根源」の不安にさいなまれていく弁護士城戸章良(妻夫木聡)です。 偽物の谷口大祐は殺人犯の息子、本物の谷口大祐は田舎の温泉旅館のボンクラな次男坊、そして、弁護士城戸章良は帰化した在日コリアンです。このドラマで三人の「ある男」の扇のかなめに配置されているのが、服役中の詐欺師小見浦憲男(柄本明)です。 小見浦は、顔の奥なのか裏側なのかはわかりませんが、その人間の「本性」を見抜く、まあ、いわば「人を見る」天才です。映画や小説だからあり得る人物だと思いますが、柄本明の演技はさすがです。見ていて、こういう「眼力」の持ち主が、実際にいるんじゃないかと不安になるド迫力のセリフ回しと表情で、ぼくにとってはこの作品の最大の収穫でした。 ついでに言えば、この映画の収穫はもう一つあって、偽の谷口大祐とともに暮らし、子どもまで産んだ谷口里枝を演じた女優安藤サクラの、義父(?)柄本明とは対照的な、よどんだ空気のような演技でした。 で、映画ですね。見終えた後で、一緒に見たお友達とこんなおしゃべりをしました。「中学生や高校生の頃、修学旅行とか行きますよね。次から次へと名所旧跡があって、ここはこれがスゴイとか、素晴らしいとか、いろいろ聞かされて、で、どこが一番よかったのって聞かれると困りますよね。ああ、これが大仏か、ああ、これが清水の舞台か、ってその時は思うんですけど。で、何が言いたいのっていうか。そういえば、妻夫木君、なんか、ういてませんでしたか?(笑)。」「ええーっ?妻夫木君、主役なんですけど。」「だって、彼が何を考えこんでるのかわかりましたか?あれって、奥さんのほうが変でしょ。で、最後のシーンがあれでしょ。」「そう、それに詐欺師の柄本明に『あんた朝鮮人でしょ。』って見破らせるシーンが、そもそも、列島と半島の関係の歴史を考えても変だとぼくは思うの。最近、弥生とか縄文とかをもちだして、「半島」由来を否定して、純粋「列島人」というオリジナルが、現存しているかのようなことを言いたがる風潮がありますけど、言ってしまえば、大陸の先進文明の難民の吹き溜まりだった歴史があるわけで、今、現在の在日コリアンを顔立ちなんかで見分けられるはずがないんですよね。ところが、柄本の演技がすごいこともあって、詐欺師のハッタリとしてではなく、根拠があるかのように受け取れちゃうんですけど、ほかのことはやたら説明してくどい映画なのに、妻夫木君が考え込む理由として、あの詐欺師との出会いが決定的なシーンになっているんですよね。だから、彼が『ある男』になるという展開が浮いちゃうんですよね。」「在日コリアンって、見破られたら困る事実じゃないですよね。それに、妻が、それを知らないはずはないとも思うんですよ。」「でも、その反対のムードが今の社会にはあって、その、根拠も正当性もない差別意識を、この作品は何となく煽っている気がして、なんだか変だとぼくは感じましたよ。」 映画が終わって外に出ると土砂降りで驚きました。駅まで送っていただいた自動車の中での会話ですが、誰かと一緒に映画を見るのは、ずっと苦手でしたが、こういうのも悪くないですね(笑)。 なにはともあれ柄本明と安藤サクラには拍手!でした。彼女が醸し出すリアルが半端ではないですね(笑)。窪田君は悪くないですが、妻夫木君は深刻な表情が浮いてました(笑)。はははは、男前には点数辛いんです。 一方で、監督と原作者には、なんだか????でしたね(笑)。一言余計なことを言えば、石川慶は鬼才ではありません。ただのはったり監督だと思いました。マア、原作を読んだときには作家に対して、そうおもったのですけどね(笑)。監督 石川慶原作 平野啓一郎脚本 向井康介撮影 近藤龍人編集 石川慶音楽 Cicada キャスト妻夫木聡(城戸章良:弁護士)真木よう子(城戸香織:妻)安藤サクラ(谷口里枝:悠人と花の母)坂元愛登(谷口悠人)小野井奈々(谷口花)窪田正孝(谷口大祐:里枝の夫)清野菜名(後藤美涼:行方不明の谷口大祐を探す恋人)眞島秀和(谷口恭一:大祐の兄)仲野太賀(谷口大祐:行方不明)小籔千豊(中北:城戸の同僚)柄本明(小見浦憲男:服役中の詐欺師)山口美也子(武本初江:里枝の母)きたろう(伊東:谷口大祐の同僚)2022年製作・121分・G・日本配給 松竹2022・11・29-no133・109ハットno19

2022.12.24

コメント(0)

-

小津安二郎「秋日和」こたつシネマ

小津安二郎「秋日和」こたつシネマ コタツで夕食をいただいて、チッチキ夫人がテレビのチャンネルを回して(回さないけど)いて「これかな?」といいながら手を止めた画面に「秋日和」という文字が映っていて始まりました。小津安二郎の「秋日和」です。「あのな、これ、ビッグ映劇ってあったやろ、新聞会館の道渡った南側。あっこで見たで。大学の2年くらいの頃。忘れられへん映画体験やで。」「面白かったん?」「秋日和って、アキビヨリやんな。読める?」「読める。」「その日な、ガラガラのビッグ映劇で小津の特集やってんけどな、後ろの端のほうに座ってたらな、ほかに席はいっぱいあるのに、なんか、ちょっときれいな女の人が『あいてますか?』とか言いながら横に座らはんねん。」「なに、それ?」「な、そう思うやん。ドキドキするやん。そんなン。そしたら話しかけてきはってな、『この映画、アキヒワですよね。』って。でな、ちょっとおもろいなって思てんけど『いいえ、アキビヨリです。映画見ながら話しかけんといてくれます。』いうてん。そしたら、向こうに行ってしまいはってん。」「なに?お仕事?映画館なんか入るのにお金要るやん。」「まあ、事情は知らんけど、あの頃、ビッグって200円二本立てとかやなかったか?ほんで、あの辺、居ってやったやん、そういう仕事の人。そやからな、映画の筋とか何にも覚えてへんのに、この映画を見たことはよう覚えてんねん。」 で、久しぶりに、チッチキ人と二人で「秋日和」を見ました。1960年の作品で、マア、むちゃくちゃな筋なのですが、三輪秋子(原節子)という、かつて仲間内のマドンナ(?)だった女性の亡くなった夫の7回忌とかのお寺の場面から始まるのですが、間宮宗一(佐分利信)、田口秀三(中村伸郎)、平山精一郎(北龍二)という、夫の旧友三人組が、未亡人秋子と遺児アヤコの結婚をめぐって、あれこれ画策する話なのでした。「この人ら、今の私らより、みんな若いんやんな。」 映画そのものよりも、見ながら、チッチキ夫人が、ふと、漏らした一言のほうが衝撃でした。20代で見た時に、登場人物たちはみんな年上で、映画の中で、やっていることも、話していることも、そういう世代の人の世界の出来事で、マア、他人ごとやったわけで、話の筋は何となく覚えてはいたものの、面白かったという記憶はないのですが、20代の青年が見て面白いかったはずがないなと、今では思うのですが、40年たって、今度は年下の人たちがいろいろやっていることが、40年間、ただの一度も経験したことのない、やっぱり、他人事なわけだったのですが、登場人物たちの「空気感(?)」には、妙に納得するところもあって、こういう世界がこの国の、この70年ほどの間に、どこかにあったんだと思うと、つくづく、すごい映画だと思いました。 マア、何をいいたいのか、自分でもよくわからないのですが、備忘録のつもりで書きました(笑)。監督 小津安二郎脚色 野田高梧 小津安二郎原作 里見 弴撮影 厚田雄春美術 浜田辰雄音楽 斎藤高順編集 浜村義康キャスト原節子(三輪秋子)司葉子(三輪アヤ子:秋子の娘)笠智衆(三輪周吉:秋子の伯父)佐田啓二(後藤庄太郎:秋子のフィアンセ)佐分利信(間宮宗一)沢村貞子(間宮文子:宗一の妻)桑野みゆき(間宮路子:宗一の娘)中村伸郎(田口秀三)三宅邦子(田口のぶ子:秀三の妻)北龍二(平山精一郎)岡田茉莉子(佐々木百合子:アヤ子の友人)渡辺文雄(杉山常男:後藤の友人)1960年・128分・日本 配給 松竹2022・12・15-no137・こたつシネマ

2022.12.18

コメント(0)

-

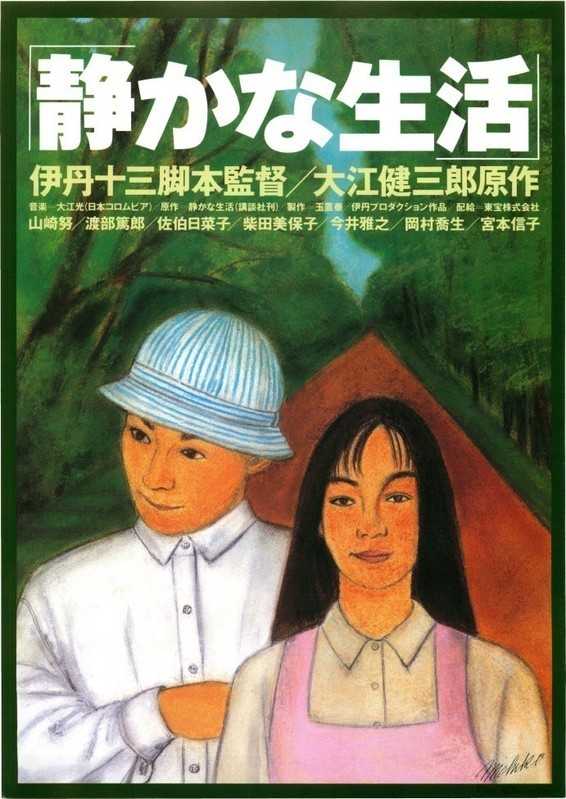

是枝裕和「ベイビー・ブローカー」パルシネマno49

是枝裕和「ベイビー・ブローカー」パルシネマ 先週から、新開地のパルシネマが「ベイビー・ブローカー」と「三姉妹」という、韓国映画の2本立てのプログラムです。2本とも封切の時から気になっていた映画でしたが、見ないまま終わってしまったのが、半年もしないうちにパルに出てきたというのに、またもや、今日が最終日です。大慌てでやってきました。 まず1本目は、是枝裕和監督の「ベイビー・ブローカー」です。題名から想像すれば「人身売買」ものなわけで、例えば、わが家の同居人が、「見に行かん?」と誘っても、「赤ちゃんを売り買いするような、そんな題の映画は見ません!」と、けんもほろろだったように、ちょっと先入観を持ってしまいがちですが、どうなのでしょう。 マア、そういう心配も感じながらでしたが、実際に見終えてみると、ただの是枝映画というか、彼らしいヒューマン・ドラマでした。「海街ダイアリィー」の広瀬すずちゃんを見て以来、ぼくはこの監督が贔屓です。「家族」とか「社会」とかいうコンセプトが前面に出てきて論じられることが多いのですが、ぼくが気に入っているのは、今、ここにある「命」というか、人が「生きていること」というかを、いかに肯定できるのか、あるいは、人間にとって、その始まりである「この世に生を受ける」ということが、受動的だということが言われますが、その受動性をどうすれば能動性に転換することができるのかということを、この監督がかなり愚直に追っていると感じるところなのですが、この映画も、真っすぐその路線を突っ走っているという印象を受けました。 映画は、夜道を歩いてきた女が赤ん坊を捨てるというシーンから始まります。次いで、その赤ん坊を「売る」二人組が登場します。その二人組を見張っていて、一部始終を見ている二人組の女刑事がいることがわかります。赤ん坊を捨てた女が、買い手を探している二人組に加わります。なぜか、孤児院を逃げ出してきた少年が、その三人に加わって、赤ん坊を入れた五人組と、それを追う二人組という、七人の人間が、「赤ん坊」の、「より良い買い手」、つまりは、赤ん坊の生を肯定できる人間を探して旅する、ドタバタ、ロード・ムービーというわけでした。 はっきり言って、映画を作るためのご都合主義が見え見えの筋書きなのですが、その、まあ、ベタな展開の中で、最もベタなシーンが、この映画の肝だったと思います。 それは、映画の終盤、五人組が泊まっているホテルの部屋での出来事です。赤ん坊を捨てた女に孤児院から逃げ出してきた少年が、「生まれてきてくれてありがとう」といってほしいとねだります。で、女が、灯りを消した部屋の中で、そこにいる一人一人の名を呼び、その言葉を投げかけ、最後に少年が女にその言葉を返します。 このシーンを、あたかも、新しい形の「家族」の始まりのように受け取る見方もあると思いますが、そうでしょうか。 そこにいる五人は、妻と娘に捨てられた洗濯屋のサンヒョン(ソン・ガンホ)、生まれたばかりで捨てられて親の顔を知らないドンス(カン・ドンウォン)と少年ヘジン(イム・スンス)、生まれてきた赤ん坊の父親(?)を殺し、赤ん坊を捨て、母であることも捨てたソヨン(イ・ジウン)、そして、捨てられた赤ん坊のウソン(パク・ジヨン)です。五人が、五人とも、是枝監督の前前作(?)「万引き家族」の人々と同じで、寄る辺ない岸辺に打ち上げられた孤独の塊のような人たちではないでしょうか。 思うに、是枝監督にとって「生を肯定する」とは、「個」であり、だから、当然、「弧」である、「家族」から捨てられ、「家族」を捨てた人々相互の間でこそ成立するということなのではないでしょうか。それは、人間として、互いの「生を肯定する」という理想を追っているのであって、家族の理想を描いているのではないのではないでしょうか。ぼくは、映画としての構成のかなりな部分を犠牲にしながら、この、ベタなシーンを撮った是枝監督に、こころから拍手!します。そこにこそ原点があると思うからです。 蛇足のようになりますが、ソン・ガンホの飄々とした名演技とか、イケメンのカン・ドンウォン、子役のイム・スンス、元気そうな赤ん坊のパク・ジヨンにも拍手!なのですが、記憶に残ったのはソヨン役のイ・ジウンさんですね。韓国の人気歌手だそうですが、きっといい女優さんになると思います。拍手!(笑)監督 是枝裕和脚本 是枝裕和撮影 ホン・ギョンピョ美術 イ・モグォン衣装 チェ・セヨン編集 是枝裕和音楽 チョン・ジェイルキャストソン・ガンホ(ハ・サンヒョン クリーニング屋・ブローカー)カン・ドンウォン(ユン・ドンス サンヒョンの相棒・ブローカー)イ・ジウン(ムン・ソヨン ウソンの母)イム・スンス(ヘジン 同行する少年)パク・ジヨン(ウソン 赤ん坊)ペ・ドゥナ(アン・スジン 刑事)イ・ジュヨン(イ刑事)イ・ジュヨン2022年製作・130分・G・韓国原題「Broker」2022・11・25-no130・パルシネマno49追記2023・03・02この映画で張り込み捜査をしていたスジン刑事役のペ・ドゥナさんの二十頃の姿を見かけました。「子猫をお願い」という20年前の映画の中でとてもいい感じの女子高生でした。「ああ、この娘、結局、K察官になったんだ!」 と、まあ、訳のわからない感慨にふけりましたが、時がたつのは早いですね(笑)

2022.11.30

コメント(0)

-

川村元気「百花」TOHOシネマズ西宮OS

川村元気「百花」TOHOシネマズ西宮OS 原田美枝子という女優さんが現われたのはいつ頃だったでしょうね。長谷川和彦という監督が撮った「青春の殺人者」という映画で初めて見たような記憶がありますが、まだ20代で、イメージとしては大柄な女優さんで記憶に残りました。 その原田美枝子が認知症の女性を演じる映画を見ました。川村元気という作家が自作である「百花」という小説を、自ら、脚本、監督で映画化した「百花」という作品です。 見たのはTOHOシネマズ西宮という、かつて西宮球場があった後に開発された西宮ガーデンズという、かなり大きなショッピングモールの5階のシネコンです。 この夏のコロナ体験のときに親切にしていただいたNさんのリクエストで探しましたが、三宮周辺では終わってしまっていたのでやってきました。 シューマンの「子供の情景」の中の「トロイメライ」というなつかしい曲が記憶に残りました。 一人暮らしで、町のピアノの先生をしている女性、葛西百合子(原田美枝子)が認知症を発症していて、一人息子らしい青年が、そのことを気にかけながら時々様子を見にやって来るという設定で、彼女が繰り返し弾くのがこの曲でした。 シングル・マザーだった彼女の一人息子、葛西泉(菅田将暉)はすでに結婚していて、配偶者が葛西香織(長澤まさみ)で、妊娠しています。で、映画の終盤には新しい命が誕生しました。 「子供の情景」が映画のテーマのように流れるのですが、その子どもの情景の向こうがわにある、一人で子供を育てながら生きて来たし、今も生きている「母親の情景」が認知症の記憶の形で重ねられていきますが、母と息子の記憶の底にあって、それぞれをとらえて離さない思い出が「子を捨てた母」と「母に捨てられた少年」の記憶のようでした。 認知症のせいで露わになっていく母の心のままの行動と、その行動によって過去に引き戻される息子の葛藤が繰り返され、深められていく趣でした。 まあ、あれこれあって、とどのつまりには神戸の地震まで出てきて驚きましたが、認知症が進行していく母が口にする「半分の花火が見たい」という、意味不明の言葉の謎が解けることと、新しい命の誕生とが重ねられて、母と子の記憶の和解が描がかれてラストを迎えます。もちろん、母には理解できませんが、息子の母を見る目が変わります。もう一度「子供の情景」が聞こえてきます。 「なるほど、そうですか。」 そんな感想でしたが、この映画の弱点は、ぼくのように薹が立った老人には、こうして整理して説明できてしまうと感じるところかもしれませんね。 まあ、個人的な好みかもしれませんが、画面がずっと暗くて視にくいとぼくは思いました。ああ、それから原田美枝子さんの若かりしときのメイキャップが気になりましたが、彼女も年齢相応の老女優になっていて、その姿が印象的でした。 贔屓の長澤まさみさんはおなかを出して超音波受信機で診察されていました。「ぷよぷよしてたで。」 帰ってきてチッチキ夫人に、よろこんで(何が嬉しいのかよくわかりませんが)報告しました。「別の人のおなかに決まってるやん。」「えっ?そういう、もんなの?」 原田美枝子さんは懐かしくて拍手! 長澤まさみさんは贔屓ですから拍手! さみしい息子をやっていた菅田将暉君も、顔を覚えたということで拍手!でした。「ホラ、炭鉱の映画、町でぶらぶらしてる男の子やってた子でしょ。」「そこのみにて光り輝く」という映画にに出ていたそうですが、ぼくは見た記憶がありませんでした。ウーン、見たのかな?監督 川村元気原作 川村元気脚本 平瀬謙太朗 川村元気撮影 今村圭佑照明 平山達弥編集 瀬谷さくら音楽 綱守将平主題歌 KOEキャスト菅田将暉(葛西泉 息子)原田美枝子(葛西百合子 母)長澤まさみ(葛西香織 息子の配偶者)永瀬正敏(浅葉洋平)北村有起哉(大澤哲也)岡山天音(永井翔太郎)河合優実(田名部美咲)長塚圭史(佐藤雅之)板谷由夏(関綾乃)神野三鈴(工藤恵)2022年・104分・G・日本

2022.10.08

コメント(0)

-

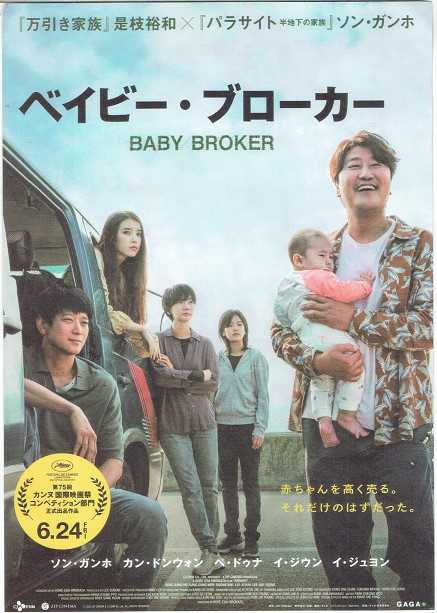

斉加尚代「教育と愛国」元町映画館no140

斉加尚代「教育と愛国」元町映画館 コロナが蔓延していて、外に出ることを控えていますが、なんだか評判らしい「教育と愛国」というドキュメンタリーに引き寄せられて、元町映画館までやってきました。 小学校の教室のシーンから始まりますが、戦後教育の柱であった教育基本法の廃止は2006年でしたが、それ以降、国家主義的な教育の押し付けがいかに浸透してきたかというプロセスを、当事者のニュース・フィルムやインタビューでたどったドキュメンタリーでした。 現場の当事者であったこともあって、それほど驚くような発見はありませんでした。 ぼくは1980年代の始めに新任教員として県立高校で働きはじめましたが、卒業式での「君が代」斉唱と「日の丸」掲揚が県立学校の現場に一律に強要された年でした。「校長、君が代の君は天皇であって、それ以外の人物をさすなんて言う解釈は、明治以来、どんな学者さんでも成り立ちませんよ。どうして、天皇の世を讃える歌を卒業式で歌わなければならないのか、あなたは生徒たちに説明できますか?できないのなら、無理に歌わせたりするのは教員としてやめるべきです。」 日頃、政治的発言など口にしたことのない国語科のベテラン教員、所属した学年の副主任だった方のこんな穏やかな口調の発言を映画を見ながら思い出しました。そのころは、まだ、「日の丸」・「君が代」が職員会議の議題、職員の賛否の対象だったのです。その後、県教委は職員会議での賛否を禁止する通達を出し、議題をすべて校長専権事項にしました。教育現場での「民主主義」なんて、とっくの昔に影も形もないのが現実です。 ぼく自身は、そもそも、国家とか愛国とかを標榜する政治も政治家も、まあ、教員であろうが、普通の市民であろうが、ただ、ただ、感覚的に嫌いなのですが、現実の学校現場には「東大一直線」の小林某とかへの信奉をひけらかしたり、くだらない、はっきり言ってしまえば、ただの国家主義・全体主義、帝国主義への個人的な「愛」に過ぎない薀蓄をおためごかしに生徒に語る教員が、複数いることも、まあ、よく知っているわけですし、90年代の終わりに法制化された日の丸・君が代が大手を振って導入され、学習指導要領の順守とかで、学校や授業への国家主義的な介入が常態化している現実を、数年ぶりに、もう一度思い出させてくれた、実に、不愉快な映画!(笑) でした。 画面に出てくる政治家も、役人も、学者も、「愛国」を背負って「反日」とかいう脅し文句を手に入れた結果でしょうか、強いものに媚びるすべだけで生き延びているヨイショ族の常套でしょうか、妙な上から目線で、実にエラそうにしゃべる人物ばかりなのが記憶に残りました。 特に繰り返し登場する、インチキ集団の頭目と思しきアベ某は大衆扇動家・デマゴーグの本性の卑しさがちょっと抜きんでいましたが、税金で葬式をされるという話題の当事者が、調子にのって「日本という国に自信を持つ事で自信を持たせる!」などと煽っている映像は、ちょっとホラーな気が漂っている不気味さまで感じさせてくれました。 見終えて思ったのですが、せっかくなので、葬式の話と一緒に湧き上がってきた、インチキ・カルトとの関係を人物ごとにテロップででも付け加えれば、映画に登場する「アベ一族」の正体がもっとあからさまにわかってスリリングだったかもしれませんね。たとえば、元東大教授伊藤某などは、まあ、大したインテリなのでしょうが、岸某の回顧談や、笹川某の評伝の著者であるわけですし、そのほかの登場人物たちの、おそらくほとんどが金と票の為なのか、ホントに信じているからなのか知りませんが、ずぶずぶの関係であることが、たぶん間違いないに違いないのですからね。 まあ、そうだからといって、胸がすくわけでもないのですが、インタビューに際して、あくまでも低姿勢を通し、これだけ「ふゆかい」なドキュメンタリーに仕上げた監督斉加尚代の根性! に拍手!でした。監督 斉加尚代プロデューサー 澤田隆三 奥田信幸撮影 北川哲也照明・録音 小宮かづき編集 新子博行朗読 河本光正 関岡香 古川圭子語り 井浦新音響効果 佐藤公彦キャスト吉田典裕池田剛吉田裕伊藤隆松浦正人平井美津子牟田和恵2022年・107分・G・日本2022・08・01 -no94・元町映画館no140

2022.08.02

コメント(0)

-

佐向大「夜を走る」CinemaKOBEno7

佐向大「夜を走る」CinemaKOBE 映画好きの若いお友達からすすめられてやってきたのは久しぶりのシネマ神戸です。KAVC、神戸アートヴィレッジセンターが映画の上映をやめてから、初めての新開地です。 見たのは佐向大監督の「夜を走る」です。若くして亡くなった大杉連という俳優さんの、最後の作品「教誨師」の監督らしいですが知らない人でした。この作品も大杉漣のプロデュースで始まった作品のようです。 郊外の、かなり大きな屑鉄再生工場で働いている秋本(足立智充)という40代でうだつの上がらないというか、なんだかはっきりしない営業職の男と、谷口(玉置玲央)という妻子持ちの、なんだかやたら要領のいい30代の現場作業員の二人が主人公といっていい映画でした。 「夜を走る」という題名だったこともあって、映画の前半を見ながら、成り行き(?)で殺人を犯した、この二人の逃避行が、いわゆるロード・ムービーとして描かれていくのかなと想像していましたが違いました。 これ以上筋を追うと、全部ネタバレということになりそうなのでやめますが、描かれる場面はヤクザが経営するフィリピンパブ、ニューライフ・デザイン研究所と名乗る新興宗教の集会、武蔵野金属というスクラップ工場の現場、夫婦のお互いが欲求不満を適当に解消しながら暮らしている三人家族のアパート、そして象徴的にというか、作品が「夜」として描いている、我々の、あるいは登場人物たちの現実の向こう側から、主人公秋本の奇天烈な行動を促すかのように、着信を鳴らし続けるスマート・フォンという小道具でした。 ストーリ展開は、なんだかとっ散らかってしまった作り物というか、作為の羅列がめんどくさい気がして、見ているときには置いていかれている感じで、妙に冷静に見てしまいました。 しかし、シーン、シーンにはウザイ迫力が充満していて尋常でない鬱陶しさで、俳優さんも熱演で、ある意味、現代的で、リアルでした。 インチキな教祖の美濃俣有孔(宇野祥平)とか韓国マフィア(松重豊)とか、秋本(足立智充)、谷口(玉置玲央)の二人とか、本音と建前の体現なのでしょうか、浮気と育児の谷口の妻(菜葉菜)とか、どなたを思い出してもウザイ(笑)ですね。 たしかに、社会批評的な作品だと思いましたが、一番印象に残ったのは、ドラマそのものではなく、武蔵野金属というスクラップ工場の火花が散っている暗い屋内と、屑鉄やドラム缶をつぶしていく重機の動きでした。映画の内容とうまくマッチしている映像で、印象深く見とれました。 製作者は、最初と最後に使われている洗車のシーンを象徴化して見せたかったようですが、そっちは、「なんだかわざとらしいな」というか、物語の作り方のわざとらしさが、露骨に現われすぎてしまっている気がしました。 なんだか、悪口ばかり書いているようですが、帰り道、新開地から兵庫駅までJRの高架の下を歩きながら、たいした人通りではないのですが、週末の仕事帰りのOLとか、若い工場労働者、子どもを自転車に乗せた町の人と行き交いながら、出会う人それぞれが、みんな、さっきの映画の登場人物のように見えて、見たばかりの映画の底に流れる悪意を再認識しました。 鬱陶しいい作品でしたが、佐向大という監督は、まあ、エラそうな言い草ですが、「今後、注目だ!」と思いました。拍手!です。それから、一番鬱陶しかった教祖美濃俣有孔の宇野祥平と、孤独のグルメの韓国マフィア、松重豊にも拍手!でしたね。松重豊なんて、一人だけ、妙にお上手で、笑ってしまいました。監督 佐向大脚本 佐向大企画 佐向大 大杉漣 大杉弘美撮影 渡邉寿岳照明 水瀬貴寛音響 弥栄裕樹衣装 今野亜季編集 脇本一美音楽 のびたけおキャスト足立智充(秋本太一 )玉置玲央(谷口渉)菜葉菜(谷口美咲)高橋努(本郷真一)玉井らん(橋本理沙)山本ロザ(ジーナ)川瀬陽太(小西彰)宇野祥平(美濃俣有孔 教祖)松重豊(キム・ジュンウ 韓国マフィア)古舘寛治(ラジオの声)新名基浩(王志偉)2021年・125分・日本2022・06・24-no85 佐向大・CinemaKOBE no7

2022.06.25

コメント(0)

-

樋口真嗣「シン・ウルトラマン」109シネマズ・ハットno13

樋口真嗣「シン・ウルトラマン」109シネマズ・ハット 昨日も今日も、お目当てはウクライナ映画で、目的地は元町映画館だったのです。ですが、昨日は出遅れて諦め、今日は映画館の玄関まで到着しましたが、予想外の混雑で逃げ出しました。 「さて、どうしよう?そういえばピーチ姫が見るとか言っていたな!」 思いついたのがウルトラマンです。 ぼくはテレビのウルトラマン世代だったらしいのですが、あんまり見た記憶がないということもあって、思い入れはありません。樋口真嗣という監督は名前も知りません。作品も、たぶん初めてです。脚本の庵野秀明に興味があります。エバンゲリオンを知りませんから、「どんなんかな?」という興味です。 まあ、贔屓の長澤まさみが出ているというので「ちょっと見てみたい!」がありました。 「はやっているらしいけど、109ハットなら空いているに違いない!」 というわけで、急遽、劇場変更です。で、二日連続でやってきた109シネマズ・ハットでした。見たのは樋口真嗣監督、庵野秀明脚本「シン・ウルトラマン」です。 なつかしの「ウルトラQ」のテーマで始まったあたりから、怪獣退治ごっこまでは嫌いじゃない展開でしたが、後半はついていけませんでした。 期待の長澤まさみも、奇怪さが「キングダム」の楊端和役を蹴散らす勢いでした。まあ、映像として巨大化するところまではいいですが、そのあと、寝ぼけ顔でウロウロするあたりでは「長澤さん、よくこんな役を引き受けましたね。」とハラハラと気を揉みながら見ていましたが、目を覚まして、バカでかいブルーシートから這い出して「私なんでこんな所に寝てるんだろ?」って言うにいたって、のけぞりました。 笑うところだったんでしょうかね。でも、何とか隊の気鋭のアナリストが、あの状況でそんなこと言いますかね? キャッチ・コピーに「空想と浪漫。そして友情」とありますが、意味不明でした。国際関係がどうのとか、国防がどうのとか思わせぶりに騒いだり、宇宙の果てからやってきたメフィラスとかにつまらない四文字熟語を言わせたり、ウルトラマンに「人間愛(?)」語らせるって?????でした。 50年前の「正義の味方」を持ち出してみたのはいいのですが、「正義」が相対化してしまった現代に右往左往している「正義の味方」という印象で、制作者の歴史意識、時代感覚を疑わせる作品で、映像上の「ウルトラマン」に関しても、フィギアオタク的印象ばかり強くて、完成度は今一だと思いました。 科学特捜隊の早田隊員とウルトラマンの関係がどうだったのか忘れましたが、今回、何とか隊の神永隊員の身体をどうしたのか、命はどうなったのか、結局、ごまかして終わったように見えてシラケましたね。 おそらく、ぼく自身の現代社会に対する感じ方がズレているのでしょうね(笑)。ザンネンながら、「やっぱり、どこかが弛緩している日本映画」という印象でした。拍手はなしですね(笑)。監督 樋口真嗣脚本 庵野秀明撮影 市川修 鈴木啓造照明 吉角荘介録音 田中博信美術 林田裕至 佐久嶋依里編集 栗原洋平 庵野秀明音楽 宮内國郎 鷺巣詩郎主題歌 米津玄師キャスト斎藤工(神永新二)長澤まさみ(浅見弘子)有岡大貴(滝明久)早見あかり(船縁由美)田中哲司(宗像龍彦)西島秀俊(田村君男)山本耕史(メフィラス)2022年・112分・G・日本2022・06・07-no78・ 109シネマズ・ハットno13

2022.06.12

コメント(0)

-

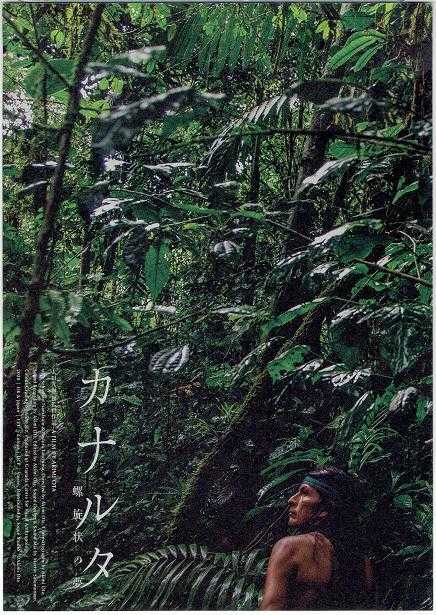

太田光海「カナルタ 螺旋状の夢」元町映画館no92

太田光海「カナルタ」元町映画館 ポスターに写っている男の様子を見て、こわごわ見た映画でした。裸で映っている男の彫りの深い顔を見ながら、南アメリカ、アマゾン流域、熱帯雨林、首狩り族、数え上げていくと、なんだかどきどきしました。 イギリスの大学で「映像人類学」とかを学んでいる太田光海という若い人が、シュアムール族というエクアドルの首狩り族の末裔の村、ケンタイム村で1年間暮らして撮った作品だそうで「カナルタ」というドキュメンタリー映画でした。 「カナルタ」というのは「螺旋状の夢」と副題されていますが、寝て夢を見たり、未来のビジョンを夢想したりすることを意味する、現地の言葉のようです。 おそらく、キャッサバという芋だと思うのですが、湯掻いた材料をスリコギのような道具でマッシュポテト状につぶし、その作業をしている女性が、どうも、生のままのキャッサバを口に含んで細かく噛みつぶして、マッシュポテトにした材料に繰り返し吹きつけながら練り込んでいくと、だんだんと流動化していくシーンが映し続けられます。チチャという、所謂、「口噛み酒」造りのシーンが、映画のはじまりにありました。 まあ、甘酒でもそうですが、だんだん発酵して出来上がっていく様子の見かけは、とても、おいしそうとは言えないのですが、場面が変わって力仕事をしている男たちが、子供が遊びで使うプラスチックのバケツのおもちゃのような器にポリタンクから、このチチャというお酒をなみなみと注いで回し飲みしはじめるのを見て、あっけにとられました。 あっけにとられるシーンは、これだけではありませんでした。チラシの写真で、森の中に立っている男、セバスティアン・ツァマラインという名ですが、彼が、掌(てのひら)あたりの具合が悪いといって、アリの巣に両手を突っ込み、ひじから先に無数のアリがたかるシーン、山刀で大けがをしながら薬草でなおしてしまう様子、薬草を石でたたき、直接手で絞り、汁を集めるシーン。森のなかを歩きながら、何気ない心境を語るシーンや、気が向いたといって歌を歌うシーン。それから、彼の妻パストーラが「大蛇の夢を見て、格闘したことの結果、村長になった。」と語るシーンがあるのですが、その説明にも驚きました。 セバスチャンの怪我のシーンでは救急車を呼ぼうかという話も出てきますが、地理的にはかなり奥地だと思うのですが、「現代社会」が、すぐそこまでやってきている「アマゾンの奥地」という、不思議としか言いようのない、近くて遠い「距離感」のなかに映画はあります。 うまく言えませんが、映画が映し撮っているのは文明からやってきた青年が面白がってカメラを向けると偶然映っていた未開の奥地という距離感ではありません。 文明のすぐそばで、普通に暮らしている人たちがいて、その生活を丁寧に撮っていると、とてつもない「奥地」が映し撮られていたのではないかと感じさせるところがこの映画を見ながら「あっけにとられた」 理由だと思います。 チラシの写真を見たときには、不気味な未開人に見えたセバスチャンでしたが、科学文明の打ち寄せる岸辺に暮らしながら、「未開」のビジョンを生きようとしているかにみえる彼は、科学文明のなかでビジョンを失ったように思える我々に、「人間の自然」のなかには、まだまだ開かれていない奥地が残っていることを指し示してくれた映画のように感じました。 アマゾンの意固地なおっさんを辛抱強く撮り続けた太田光海監督に拍手!監督 太田光海撮影 太田光海録音 太田光海編集 太田光海サウンド マーティン・サロモンセンカラーグレーディング アリーヌ・ビズキャストセバスティアン・ツァマラインパストーラ・タンチーマ2020年・121分・イギリス・日本合作原題「Kanarta」配給トケスタジオ2021・11・23‐no114・元町映画館no92

2021.11.25

コメント(0)

-

小田香「鉱 ARAGANE」元町映画館no87

小田香「鉱 ARAGANE」元町映画館 カメラが、坑道を地下へと進んでいくトロッコに乗って闇の中に潜っていきます。カメラマンも、カメラも視界を失って闇の中に沈んで行くように感じます。カメラが光をさがしています。闇の中でもカメラはカメラマンの視線のように光を探しています。ヘッド・ライトの光の筋が見えて来て、カメラがホッとしているような映像です。その光の筋の先に人間が浮かび上がってきます。 地下300メートルの現場の荒々しい声が聞こえて、スクリーンに坑道で働く男たちの顔が浮かび上がってきます。鶴嘴をふるう人間がいて、爆音がして、ほとんど闇の中に土ぼこりが舞い、真っ黒い顔が映し出されます。光が当たりそこで働いている人間の表情が浮かび上がります。カメラが、その表情に向き合って立っているのを感じます。ドキドキします。 カメラが、地下の坑道で働く男たちと一緒に地上に戻ってきます。心なしか映像も和らいでいるように見えます。カメラのホッとした息遣いが聞こえてくるように感じたのは錯覚でしょうか。 見終えて、感想を書くのに難渋しました。印象深い映像が頭の中に浮かび上がってきます。坑道を照らすヘッド・ライトの光の筋とそこに浮かび上がった人間たちの肖像の迫力に圧倒されながら固唾を飲んで見入り続けました。 何度書き直しても、ただ「見入っていた自分」について書くほかない映像でした。小田香が「人間」を映す、いや「世界」そのものにカメラを向ける覚悟のようなものを見つけた作品だったのではないでしょうか。 その映像は、ただ、ただ、見入ることを求めているようにぼくには思えました。 今年、2021年3月に元町映画館がやった小田香監督の特集で見た映画です。実は、もっと書きあぐねているは、もう一つの傑作「セノーテ」の感想です。小田香は、この作品あたりから「なんだかすごいものを撮るな」という人になり始めています。 その「すごさ」は、きっと、見ている人をほったらかしってというような、そんな超越的なことではないのですが、どう説明できるかというと、うまくいきません。 で、「すごいんです!」と言ってしまうわけです。マア、しようがないですね。監督 小田香プロデューサー 北川晋司 エミーナ・ガーニッチ撮影 小田香編集 小田香監修 タル・ベーラ2015年・68分・ボスニア・ヘルツェゴビナ・日本合作2021・03・29-no34元町映画館no87

2021.09.17

コメント(0)

-

安楽涼 ・片山享「まっぱだか」元町映画館no85

安楽涼 ・片山享「まっぱだか」元町映画館 ひいきにしている元町映画館が「映画」を作ったというから、ちょっと面白半分の気分で見に行きました。 神戸の「元町」の映画でした。それも、シマクマ君がいつも徘徊していて、かなりよく知っている、だから、普通の人はあまり通らない、そこだけ映すとちょっとディープな「元町」が映っていました。それが、なによりもうれしかったですね。 残念ながら高架下のシャッター商店街の通路は映っていませんでしたが、一般道路を渡って、そのまま高架下も歩道橋で横切っているという、「誰が渡るねん」と言いたいような歩道橋が、映画では、ちょっと、大事な場面で、繰り返し映っていたりしました。 JRの高架沿いの歩道を歩くシーンとか、ポートタワーを対岸にのぞむ突堤のシーンとか、カットの組み合わせで知らない場所に変わってしまう映画の不思議を実感しました。 お話は「当たり前」にこだわる柳谷一成(俊)と、「笑顔がかわいい」に苦しむ津田晴香(ナツコ)の出会いを描いていましたが、映画の中にいる若い人たちの、「まっぱだか」ならぬ、「からっぽ」の自分に対する、確執そのものの「からっぽさ」を、妙にリアルだと感じましたが、おそらく「からっぽ」を描こうとすれば映画になったと思いますが、「確執」に焦点を当てて描いたために、ありがちで、めんどくさい青春(?)映画のようなものになってしまったと思いました。「当たり前って、めんどくさい」とか「笑顔がかわいいって何?」が、幼いつぶやきのまま終わってしまったのではないでしょうか? たぶん、70年代の桃井かおりや秋吉久美子の映画で育って、今や、60代後半に差し掛かった老人の感想だと思うのですが、津田晴香の「まっぱだか」ではなくて安楽涼の「まっぱだか」で映画が終わって、ちょっと、イラっとしました。 べつに、津田晴香(ナツコ)の「まっぱだか」が見たかったというわけではありませんが、柳谷一成(俊)が叫んだあのシーンが、「まっぱだか」になって映画の空気をかえるチャンスだったように感じました。まあ、どう撮るのか、そこまでの流れがあるので難しいのでしょが、あれではなし崩し、「当たり前」の繰り返しだと思いました。 それは、そうと、スクリーンでの津田晴香さんの表情はいいですね。いい女優さんになりそうですね。ちょっと感心しました。拍手! 監督・脚本・撮影 安楽涼 片山享録音 杉本崇志音楽 藤田義雄主題歌 Little Yard Cityキャスト柳谷一成(俊)津田晴香(ナツコ)安楽涼(俊のツレ)片山享(ナツコのバイトの先のマスター)2021年・99分・日本元町映画館no85

2021.09.11

コメント(0)

-

小田香「あの優しさへ」元町映画館no83

小田香「あの優しさへ」元町映画館「小田香特集2020」のシリーズで、「ノイズが言うには」と二本立てで見ました。小田香がサラエボの映画学校で学んでいるときに撮った映画だそうです。そうそう、あの、タル・ベーラの映画学校です。 カメラを持っているのは小田香自身です。映っているのは、小田香が出会う人間たちであり、彼女が出会った風景、部屋、そして、二本立てで、一緒に見た「ノイズが言うには」を撮った時の、三脚に乗ったカメラではなく、小田自身が操作している、ハンディ・カメラの映像です。 カメラを持つ人間を、被写体によってドキュメントした映画といっていいのではないでしょうか。ぼくは、そんな風にこの映画を見ました。 一台のカメラではどうしても撮ることができないのは「カメラ」自身です。この映画を撮っている人が、どうしても撮れないのは自分自身の姿です。ならば、どうすればいいのか。 そんなことを小田自身が考え続けて撮っている映画だと思いました。 実は、人間の「眼」も、自分自身を見ることが出来ないわけですが、「自分自身を見ようとするときに、あなたはどうしているのか」、そんな問いを投げかけられていると感じた映画でした。 もう一つ感じたことは、「被写体をカメラの焦点、あるいはカメラを持っている人の『視線』の対象として、抑圧しない映像は可能か?」ということでした。多分、不可能なのですね。でも、そのことを意識して構えられたカメラと、意識せずに操作されたカメラでは、ひょっとしたら違ったものが生まれるのではないか。そういう期待感もありました。 ここから先は、言葉では言えません。小田自身が作品の中で口走る言葉の中に「やさしさ」という言葉があったかもしれません。しかし、その「やさしさ」もまたことばであって、この映画で映しだされている「被写体」、つまり人間や風景を他の方がどんなふうにご覧になったのか、ぼくにはわかりません。 しかし、ぼくには、そこに確固とした「人間」と、人間が見ている「風景」、言葉であれこれ説明する必要のない、まさに「人間」そのものが映っているように見えました。 ぼくは、それを凄いことだと思いました。映像だからではなく、おそらくカメラを構えている小田香の「技術」がそんなふうに撮っていると思うからです。 彼女が口にする「やさしさ」が、どうしてそう見えるかはわかりませんが、技術として映像に定着していると感じました。やはり、これはすごいことだと思いました。 監督・撮影・録音・編集 小田香2021・03・31-no36元町映画館no83

2021.08.20

コメント(0)

-

小森はるか「二重のまち 交代地のうたを編む」元町映画館no81

小森はるか「二重のまち 交代地のうたを編む」元町映画館 小森はるかという監督が瀬尾夏美というアーティストと、それから4人の若い旅人たちと、一緒に作った「二重のまち 交代地のうたを編む」という、どう紹介していいのかわからない映画を観ました。 映画の感想を書きたいと考えこんでいると、チッチキ夫人が「この人でしょ?」といって差し出してくれたのが「あわいゆくころ」(晶文社)という、瀬尾夏美の表現集でした。 瀬尾夏美が2011年から2018年までの7年間、陸前高田という「まち」を歩いた記録です。日々の出会いが「歩行録」と題されて綴られていますが、この本の最初に収められているのが、映画の中で4人の旅人たちが朗読する「詩」、「みぎわの箱庭」でした。 「みぎわの箱庭」それは、春になる前の寒い日のこと午後の仕事が落ち着いて、ちょうどひと息入れようかというころにね大きく大きく、地面が揺れた遠くの海がたちまちふくれ、そのままぱちんとはじけてしまって、まちに覆いかぶさった雪降りの夜が明けて、浮かびあがってきた風景にみなが立ち尽くしていたときにね男の人たち、壊れたまちまで降りて、生き残った人を探したんだよ毎日毎日探してね助けられた人もいたと思うが、ほとんどは死んだ人だったきれいに並べたその身体に、まちの人らは別れを告げたやがて海は戻っていって、暮らしは落ち着いたんだけどねある男だけは、人を探しつづけていたんだってあまりに毎日探すから、誰かに会えたかと問う人がいてね男はね、会えなかったけどたくさん話を聞いたと答えて、つづけて何かをしゃべろうとしたみたいだけどねそのままぴたっと声が出なくなってしまったんだってつぎの日、いつものように出かける男を見た人がいたそうだけどねとうとう戻ってこなかったんだって荒野に草が伸びたころ、波に置いていかれた種が、山際にたくさんの花を咲かせたんだよその花畑には、生きている人も死んだ人もその場所にいない人も、みな一緒にいることができた死んだ人は、この花畑は永遠だと言ったが、生きている人は、そんなことはないと言ったね二年くらいそんな時間があったみたいだけどねある朝ふと見あげると、あたらしい地面がぽっかりと浮かんでいたんだってそれで、生きている人は、さっそく上がってみようと言ったんだけどね死んだ人は、ここに残ると言ってうごかなかった最初のころは行き来もあったみたいだが、しばらくすると、上にもまちが出来てね生きている人は、すっかりそちらで暮らすようになった生きている人は、下のまちを忘れていくと言って泣いたが、その場所にいない人は、何もかも忘れないと言って笑っていた死んだ人はもうあまり喋らなかったが、時おり歌をうたっていたね海風と山風がちょうどぶつかるから、上のまちはいつも大風なんだよでもね、ある昼下がりにほんのすこしだけ風が止むことがあったんだってすると、足元から声が聞こえてね女が地面に耳をつけると、なにやら歌のようだってその歌をよく聞きたかった女が、地面を掘って掘って進んでいくと、目の前がぱっと開けてねそよそよと揺れる広い草はらに着いたんだってあたりにはぽつぽつと人がいたそうだが、うたっていたのは、壊れた塀に腰かけた初老の男だった女はね、その人に頼んで、歌を教えてもらったんだって初めて聞く歌なんだけど、なんだか懐かしいような感じで、すぐに覚えられたんだってしばらくふたりでうたっていると、はるか天上から娘の泣き声が聞こえてね女は帰ることにしたそれから何日か経ったある日、女が娘と、地底で聞いた歌をうたっていたら、歌を教えてくれたあの男がとても親しい人だとわかったみたいなんだけどねどうしても名前が思い出せなかったんだってその歌がね、いま子どもたちがうたっている歌だよ女が掘った穴がこのまちのどこかにあって、下のまちにつながる階段になっているんだってごらんこのまちの風景は、そうやって出来たんだって 映画の感想は、うまく形になりません。映画をダシにして自分の思いを綴ることに対して、「それはちょっとできないなあ」というふうな気持ちになっているのですが、なにはともあれ、「みぎわの箱庭」という、この詩?、いや物語?を誰かに読んでほしいと思い、ここに引用しました。 映画は「人が人と出会うこと」「おもいを伝えること」「おもいを聞き取ること」 それぞれの可能性と不可能性を、真摯に問い続ける4人の若者の姿を映し続けています。見ているぼくにも、その、一つ一つの「問い」が沁み込んでていくような、静かで誠実な作品でした。 見終えて、めったにしないことなのですが、パンフレットを買いました。 「瀬尾さんの本、そこの古本屋さんにも置いてますよ。」 その時、笑いかけて、紹介してくれたカウンターのおねえさんの言葉がうれしかったのですが、買わなくてよかったですね。家にありました。(笑)監督 小森はるか 瀬尾夏美撮影 小森はるか 福原悠介編集 小森はるか 福原悠介録音 福原悠介作中テキスト 瀬尾夏美ワークショップ企画・制作 瀬尾夏美 小森はるかスチール 森田具海キャスト古田春花米川幸リオン坂井遥香三浦碧至2019年・79分・G・日本配給 東風2021・07・12‐no64元町映画館no81

2021.07.20

コメント(0)

-

河瀬直美「朝が来る」パルシネマno40

河瀬直美「朝が来る」パルシネマ 世界的に評判の監督なのだそうですが、その作品を見るのは初めてでした。もっとも、この監督が、そういう人であるということは、見終えて知ったことで、映画館で見ているときは、そんなことも知りませんでした。映画は河瀨直美監督「朝が来る」でした。 辻村深月という作家の、同名の作品の映画化のようです。テレビドラマ化もされたことのある、これまた評判の作品のようですが、これも知りませんでした。 映画は「特別養子縁組」という、実際にあるのかないのかは知りませんが、そういう社会制度を描いた作品でした。 見終わって読んだレビューもそうですが、映画の評判はすこぶるいい様子で、「河瀬マジック」というような言い回しもあるようです。感想の一つ一つが「なるほどなあ」という素直なものが多く、世界の「河瀨直美」が「家族」を描いたという感じで、もう一度「なるほどなあ」と感心しました。まあ、しかし、感心しながら、自分自身の感想とのギャップに驚きました。 確かに、木漏れ日の輝く緑、海や波の象徴的な映像、主役ともいえる「片倉ひかり」を演じた蒔田彩珠の熱演、子役の周到な配置、とどのつまりに用意された感動的な和解、すべてよくできた感動ドラマ、美しい映画の要素を満たすもので、文句を言う筋合いはありませんでした。 しかし、見終えたぼくは、なんだか納得のいかないものを感じたのでした。 「この映画は何かが過剰で、何かが足りないのではないか。」 まあ、そういう感じです。 何が足りなかったかというのは、はっきりしています。浅田美代子が経営している養子縁組を取り持つ組織「ベビー・バトン」の現実性と具体性です。 端的に言って「お金」ですね。片桐ひかりの出産を「なかったこと」にするための必要経費と、栗原夫妻ができなかった子供を「いること」にするための必要経費、浅田美代子が報酬として手に入れる金額です。 もう一つは、繰り返し主張される「実親」と「養親」の関係を理想化した、子育て理念の現実性です。栗原夫妻と片倉ひかりは、子供の授受の場で出会いながら、信じられないことに、自宅にやって来た最初の再会で「ひかり」を見破ることができません。受け渡しの場で顔を合わせることも、再開で見破れないこともありえないと、ぼくは思いました。 映画、ないしは原作小説の「オチ」のための作りごとだという印象ですね。この辺りには、プロットそのものに無理があるのではないでしょうか。 さて、それでは過剰だったものは何でしょう。見かけ上「称賛される映画」にするための要素です。なんだか面倒なので、数え上げることはしませんが、感動をつくりだすために必要なものと不必要なものが図式化され、正確にカウントされていて、取捨選択された印象の映画だと思いました。感動にとって不必要の最たるものが「お金」だというのがいかにも現代的だと感じました。 ぼくには浅田美代子が、看護師ではなく、やりての仲介業者として、ふと、浮かべる下卑た表情がこの映画の最も印象的な収穫だったのですが、「なかったこと」に出来ない「命」をめぐるの感動には「お金」は邪魔だったようです。True Mothers監督 河瀬直美原作 辻村深月脚本 河瀬直美 高橋泉製作総指揮 木下直哉プロデューサー 武部由実子撮影 月永雄太 榊原直記編集 ティナ・バス 渋谷陽一音楽 小瀬村晶 アン・トン・ザット主題歌 C&Kキャスト永作博美(栗原佐都子)井浦新(栗原清和)蒔田彩珠(片倉ひかり)浅田美代子(浅見静恵)佐藤令旺(栗原朝斗)2020年・139分・G・日本2021・06・15-no55パルシネマno40

2021.07.15

コメント(0)

-

小森はるか「空に聞く」元町映画館no80

小森はるか「空に聞く」元町映画館 元町映画館の前を通りがかると、映画を観るわけでもないのにカウンターにいるオネーさんやオニーさんに一声をかけたくなるのですが、再現するとこうなりますかね。「キャクチャウデー、シネ・リーブル一いっとってん。あれ、おもろいで。今やってる台湾のやつ。みた?」 そういうふうにいうのがうれしくて、入ってくるいつもの老人。「よその映画館の映画のネタ報告してどうすんねん、ここで見なさい!」 そんなふうに返事をしたいのを、客商売のつらいところ、「ぐっ」と、こらえて笑顔で応対してしまうものだから、結局またやってくる。 たまには宣伝してやろうと、ちょっと反撃してみる。「これ、見ました?『阿賀に生きる』の時に出てた監督ですが。」「アッ、あの人か?ふーん。」 小森監督が「アートハウス」の企画の解説役で出ていたことを覚えていたらしく、翌日さっそく現れて、いつものように上機嫌をふりまいている。「今日は客やで。あんたがいうてくれたから、今日は泣きにきたんや。」「泣けるとかいうてないし」 とは思ったが、もちろん口には出さない。何はともあれ、客が来るのはいいことだ。 まあ、そういう顛末で(半分以上作り話です)徘徊老人シマクマ君は小森はるか監督の「空に聞く」を見たのでした。 東北の震災で町全体が流された陸前高田で暮らす阿部裕美という女性に焦点を当て、震災から6年9ヵ月の時間 を描いた作品でした。 阿部裕美さんは、震災の年から「陸前高田災害FM」というラジオ局のパーソナリティーを3年半にわたって務めたかたですが、もとは和食料理屋さんの女将さんだった方のようです。 映画は彼女の、パーソナリティーとしての仕事、復活されたお店の女将さんとしての仕事、それぞれのお仕事や、生活の現場に黙って付き添う様子で「人と人の出会い」、「復興してゆく町」、そして、今生きている人たちの「祈りの姿」を映し出してゆきます。 カメラが阿部裕美さんを映し、カットが変わって、窓の外や街の様子、ほかの人の表情を映し出し始めると、カメラそのものが阿部さんの視線そのものに変わったように感じました。 その結果でしょうか、この映画の映像には、シーンとして映し出される人や風景が、見ている人の「やわらかさ」を感じさせる、独特の雰囲気を漂わせています。その「やわらかさ」が、ボンヤリ画面を見ているぼくの中に広がっていく、ある種、至福ともいうべき体験を初めて経験した作品でした。 映画館を出て街を歩きながら、ふと、思いました。『空に聞く』という題やけど、空って映っとったかな? 空を見上げるシーンは連凧というのでしょうか、小さな凧が連なって龍のような姿で空に舞い上がっていくのを見上げているシーンしかなかった気がします。 震災後に作られた映画の定番のようになっている巨大な防潮堤とその外に広がる海のシーンは、確か、一度もありませんでした。 「未来」や「永遠」を印象付ける「空」や「水平線」のイメージが、穏やかに拒絶されていて、「向こうの見えない坂道」や「草生した墓地」、「窓の外に降る雪」のシーンが浮かんできます。 和やかに会話する老人の笑顔にうなづく「顔つき」、ラジオ放送用のマイクに向かって「黙禱」を呼びかける「声のひびき」、食事用のテーブルを丁寧に拭く「手の動き」、カメラは、客観的な目として見える、阿部裕美さんの人柄を余すところなく映し出しながら、一方で、「彼女が見ている」と思わせる、様々な、しかし、暮らしや仕事の場所から見える、何気ないシーンによって、彼女の、そして陸前高田に生きる人たちの「こころ」 を、見事に映し出した傑作だったと思い至ったのでした。 十年近くもの歳月をかけて、この映画を撮りきった小森はるかさんに拍手! 元町映画館のカウンターで、この映画を勧めてくれたオネーさんに、お礼の拍手! やっぱり、涙があふれてしまう映画でしたが、いいものを見せていただきました。ありがとう! でした(笑)。監督 小森はるかエグゼクティブプロデューサー 越後谷卓司撮影 小森はるか 福原悠介録音 福原悠介編集 小森はるか 福原悠介特別協力 瀬尾夏美キャスト阿部裕美2018年・73分・G・日本配給:東風2021・07・06-no62元町映画館no80

2021.07.08

コメント(0)

-

石川慶「Arc アーク」109シネマズHATno4

石川慶「Arc アーク」109シネマズHAT神戸 40年以上も昔のことですが、当時、通っていた学校は六甲の中腹にありましたが、夕暮れ時になると眼下であかあかと燃える神戸製鋼の溶鉱炉の火炎が街を照らし出す、今となっても記憶の中に浮かび上がる印象的な風景をつくりだしていました。 1995年の震災を経て、神戸製鋼は本社ビルを残して神戸を撤退しましたが、その跡地は県立美術館や防災センターをはじめ、中学校、小学校、大型の商業施設がならぶHAT神戸という、新しい街になって、もう十数年経ちます。 その街の109シネマズHAT神戸という映画館に初めてやってきました。映画は「Arc アーク」という、話題の作家ケン・リュウという人のSF小説を原作にした作品です。 平日、月曜日の新しい映画館には客はいませんでした。久しぶりに一人試写会になるのかと期待しましたが、場内が暗くなる直前に三人の方が入場されて、4人試写会でした。3人の男性老人と20代半ばかと見える女性の4人でした。 映画は生まれたばかりの赤ん坊と、おそらく母親であろう女性がベッドに横たわっているシーンから始まりました。 ここから主人公リナ(芳根京子)が、昔の時代劇映画にクモの糸を操る児雷也という怪人がいたと思いますが、あの糸を操るような方法で「生き生きとした死体」をつくりだす施術師エマ(寺島しのぶ)に見いだされるという展開が映画の前半でした。 後半の展開はエマの弟で、天才(?)科学者天音(アマネ)(岡田将生)が開発する不老不死の施術をめぐってでした。 「生き生きとした死体」から「死なない身体」という展開です。「死なない身体」を手に入れたリナが、さてどうするのかというわけです。 「死なない社会」の中で「死ぬ人たち」を演じるのが小林薫と風吹ジュンで、モノクロのシーンが続きます。二人のの堅実な演技で物語はクライマックスを迎えますが、小林薫とリナの間の因縁の仕込み方が案外ありがちで、「まあ、いいけど・・・」という気分でラストシーンでした。 老いたサクラ、倍賞千恵子さんの登場です。ぼくは物語のラストというより、太陽の光に、老いた手をかざす彼女の姿に感動しました。 「不老不死の社会」が、ある種ディストピアであることや、死体に対するフェティシズムの新しい様相の提示、日にかざした掌や糸を操る施術のシーン、モノクロシーンでの小林薫の演技、面白く興味深いシーンやネタは満載なのですが、納得も満足もなかったのは何故なのでしょうね。 一つだけ言えそうだと思ったのは、この映画を作っている人、あるいは人々の「死」に対する、裏返せば「生」に対する認識が通俗の域を出ていないのではないかということですね。 「で、あなたは「生」についてどう思っているの?」 まあ、そんなふうに、もう一度問い返したい作品だったというわけです。監督 石川慶原作 ケン・リュウ脚本 石川慶 澤井香織撮影監督 ピオトル・ニエミイスキ音楽 世武裕子キャスト芳根京子(リナ)寺島しのぶ(エマ)岡田将生(天音)鈴木咲(ハル)清水くるみ井之脇海中川翼中村ゆり倍賞千恵子風吹ジュン小林薫2021年・127分・G・日本2021・06・28-no59 109シネマズHATno4

2021.07.03

コメント(0)

-

上田義彦「椿の庭」シネ・リーブル神戸no95

上田義彦「椿の庭」シネ・リーブル神戸 若き日の藤純子さんが、「緋牡丹のお竜」こと「矢野竜子」、を演じて一世を風靡した「緋牡丹博徒」シリーズが終わり、「関東緋桜一家」で東映を引退したのが1972年だったそうですが、ぼくが都会の街に暮らすようになって映画に夢中になったのは1974年ですから、ぼくにとって藤純子さんは、初めて見たときから「かつてのスター」でした。 なぜだかよくわかりませんが、こういう感覚はいつまでたってもぬぐえないものですね。当時、彼女が山場で見えを切る仁侠映画は、名画座では繰り返し上映されていましたから、当然、そのほとんどの作品を見ているはずなのですが、ずーっと過去の人でした。 それなのに、いや、だからこそでしょうか。オバーチャンになっているはずの彼女の姿が見たくてやってきた映画が「椿の庭」です。 この映画には、最近のお気に入り、シム・ウンギョンさんも出ているということで、ワクワクしながらやってきました。 「椿」、「紫陽花」、「藤」、「山笑う」という季語があるそうですが、刻一刻と表情を変えるかのような風にそよぐ「若葉の木立」、掃き寄せられる「落ち葉」、そして、再び「椿」、最後は「梅」だったでしょうか。なぜか「サクラ」は出てきません。 それから、「夕立」、「炎天の青空」、「時雨」、眼下に広がる「青い海」、庭木の陰にある「水鉢」と、そこで泳いでいる「金魚」。 夫の四十九日を済ませ、遠くから帰ってきた孫の「渚(シム・ウンギョン)」と暮らす「絹代(富司純子)」の世界が、実に丹念に映し出されていました。家屋の暗がりについて、その独特さを讃えた作家がいたことを思いだしましたが、室内の様子も、庭の植え込みの様子も、その場に差し込んでくる光が作り出す陰影が懐かしく印象的な映画でした。 娘の陶子(鈴木京香)が持ってきて父と姉の遺影に供える白いユリの花が、見ているぼくには、なぜか異物のように感じられ、一方で、遠い国で娘が生んだ渚のために用意したにもかかわらず、とうとう贈られなかった「小さな靴」が、絹子の遺品のように映し出されたとき、彼女の心の「陰影」が浮かび上がってくるようで胸を突かれました。 絹子と渚の心の陰影を、重ねるように描きながら、「庭」の花や木立、「部屋」の調度や間取りのシーンを丁寧に映し出す様子に、映画を撮っている人のこだわりを印象深く感じた映画でした。 それにしても、清水紘治といい、藤純子と言い、なんだか老けない俳優っているのですね。いや、それ相応の老人ではあるのですが。着物を着るシーンの藤純子の姿なんて、まあ、ほれぼれしましたね。 ああ、それから、シム・ウンギョンさん、今回もとてもよかったですね。彼女の表情というか、そこにいる姿が醸し出す不思議な「遠さ」、今回も健在でした。 庭のシーンが感じさせる視線のありどころなんて、自分自身の日々の暮らしそのものという気がしました。スクリーンに映し出される、何気ないシーンが、妙に心にしみる映画でしたね。監督 上田義彦脚本 上田義彦撮影 上田義彦撮影補 佐藤治照明 八幡高広録音 橋本泰夫整音 野村みき衣装 伊藤佐智子ヘアメイク 赤松絵利 吉野節子編集 上田義彦音楽 中川俊郎音楽プロデューサー ケンタローキャスト富司純子(絹子)シム・ウンギョン(孫:渚)鈴木京香(次女:陶子)清水紘治(旧友:幸三)チャン・チェン(税理士黄)2020年・128分・G・日本2021・05・24・no49・シネ・リーブル神戸no95追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2021.05.26

コメント(0)

-

井筒和幸「無頼」神戸アートヴィレッジ

井筒和幸「無頼」神戸アートヴィレッジ 1ヵ月前に予告編を見て、井筒和幸の新作ということで気になりました。見たのは「無頼」です。緊急事態だか、非常事態だかの3回目の宣言が出るらしいこともあってあわてて出かけました。 マア、ここアートビレッジで見るときはよくあることなのですが、客は数人で、ほぼ、同年配の、見かけ上男性ばかりでした。「こんな映画、そんな若いひとが見るわけはないよな」 見る前にそう思ってすわりましたが、見終えて、もう一度そう思いました。 映画は「昭和のヤクザ」の「パッチギ」を、ええっと、「パッチギ」っていうのは頭突きのことだというのは彼の映画で覚えたのですが、一発カマス! それが撮りたかったのでしょうね。 泉谷しげるの「春夏秋冬」という1970年代のはやり歌で、たとえば、まあ、ぼくとかが歌詞なしで歌える歌がテーマソングのように繰り返し歌われ、で、「太陽の季節」に始まる、1960年代からのはやりの映画が、その時代の「空気」の象徴のように、まあ、チンピラたちが映画館で見たり、ビデオ屋の棚をあさったりする形ですが、挿入されていきます。おしまいが「ダイ・ハード」だったことに笑いました。 そのあたりに、この監督とその作品を同世代の代弁者のように感じながら見てきて、今や、徘徊老人の日常を送っている人間には、妙に染みるものがあるのですね。 「昭和」という時代の戦前、戦中、戦後の30年がパスされて、1960年代からの後半30年が描かれている印象でしたが、井筒和幸という監督が、そのように「昭和」を描いているいるのは、1952年生まれの、彼自身の半生を映画に投影したかったという理由以外には、ぼくには考えられない映画でした。 映画の後半のシーンで、右翼の論客中野俊水という人物が「死にざまを見せる」と称してピストル自殺を遂げます。その顛末の描き方に井筒の本音が露出していることは間違いないのですが、いったい「誰」に対して「死にざま」を見せたいのか、その焦点の定まらなさが、実に現代的ではあるのですが空振りだったのではないでしょうか。 いみじくもテーマソングの「春夏秋冬」が歌っているように、本当に「季節のなくなった街」で乾ききった人間が生きる社会になってしまった現代に、映画としてパッチギ一発! を、かませたかどうか、どうも、リキんだだけで、しりもちをついた印象です。 でも、まあ、ぼくにとっては、そこが井筒和幸らしくてよかったわけなのですが、キャストの一人として出ていらっしゃった、俳優隆大介さんの訃報が、今朝(2021・04・25)、ネット上に出ているのを目にし、映画を思い出して、やっぱりしみじみしてしまいました。 やっぱり「愛のある人」を井筒和幸は描こうとした映画だったと思いましたね。監督 井筒和幸脚本 佐野宜志 都築直飛 井筒和幸撮影 千足陽一照明 渡部嘉録音 白取貢美術 新田隆之音楽 細井豊主題歌 泉谷しげるキャスト松本利夫(井藤正治)柳ゆり菜(佳奈)中村達也(井藤孝)升毅(谷山)升毅小木茂光(川野)ラサール石井(橘)木下ほうか(中野俊秋)三上寛 隆大介 清水伸 松角洋平 遠藤かおる 佐藤五郎久場雄太 阿部亮平 遠藤雄弥 火野蜂三 木幡竜 清水優田口巧輝 朝香賢徹 ペ・ジョンミョン 高橋雄祐 橋本一郎和田聰宏 高橋洋 浜田学 駒木根隆介 松浦祐也 松尾潤松本大志 森本のぶ 赤間麻里子 石田佳名子 西川可奈子於保佐代子 中山晨輝 斎藤嘉樹 澤村大輔 長村航希斉藤天鼓 芦川誠 外波山文明2020年・146分・R15+・日本2021・04・23-no40神戸アートヴィレッジ(no14)

2021.04.27

コメント(0)

-

KENTARO「ターコイズの空の下で」シネリーブル神戸no90

KENTARO「ターコイズの空の下で」シネリーブル神戸 日本人のおバカな青年がモンゴルを旅する映画でした。いきなり麿赤児のクローズアップが映し出されて、映画が始まりました。マア、この顔を見るためにやってきたのですから、文句はありませんが、なんと言うか、実に安易なお話でしたが、映画としてはさほど悪くないと思いました。 悪くないと感じた理由は二つです。一つはアムラという馬泥棒を演じるアムラ・バルジンヤムという俳優の好演です。韓国映画のスターにソン・ガンホという方がいますが、ちょっと雰囲気が似ていると思いました。 おおらかで、実に庶民的な表情、見ていて、なんとなくおかしくて、安心する物腰の演技でした。馬に乗るシーンも、さすが、馬の本場を思わせる乗り方で、東京のアスファルトの道を、馬に気を使いながら(わかりませんが)走らせている様子がとてもいいと思いました。 二つ目は「ターコイズの空」、トルコ石風のスカイブルーの空ですかね、をはじめとした、モンゴルの風景や人ですね。 一応、ロード・ムービーなわけで、要するに、怪友、麿赤児演じるお金持ちのオジーちゃんが、柳楽優弥君演じるバカ孫を、どんより広がる「日本」の空じゃなくて、モンゴルの草原の「ターコイズ」の空のもとで、まあ、通過儀礼的「体験学習」をしてきなさいという、のどかな設定で、送り出しわけです。 その結果、ボンクラ青年「タケシ」君が、馬泥棒のアムラが運転するバンに乗って、モンゴルの草原を旅しながら、日本では味わえない「人間的現実」や「自然」と出会うという、ロード・ムービーなわけで、「出会う」対象が風景も人間も実にいいのです。 マア、問題は、物語の「山場」の設定が甘い! というか、「落ち」だけ考えついて、そこから作った印象が残るのですが、最後に映し出された、死にかけの麿赤児の顔を見ながら、どうも、「遊び心」で作ったコメディだったようだと得心し、腹を立てても仕方がないかという結論でした。監督 KENTARO脚本 KENTARO アムラ・バルジンヤム撮影 アイバン・コバック照明 中村晋平録音 シルビーノ・グワルダ・ベセラ美術 エルデンビレグ・ビアンバツォグト 菊地実幸 安藤秀敏衣装 TAKEO KIKUCHI MACHIKO JINTOヘアメイク 須見有樹子音楽 ルル・ゲーンズブール OKI マンダハイ・ダンスレン オランキャスト柳楽優弥(タケシ)アムラ・バルジンヤム(アムラ)麿赤兒(三郎)西山潤(若き日の三郎)ツェツゲ・ビャンバ(遊牧民女性)サラントゥーヤ・サンブ(ツェルマ)サヘル・ローズ(三郎の秘書)諏訪太朗(警察署長)2020年・95分・G・日本・モンゴル・フランス合作2021・04・12‐no37シネリーブル神戸no90

2021.04.20

コメント(0)

-

小田香「ノイズが言うには」元町映画館no76

小田香「ノイズが言うには」元町映画館 世間では「鉱ARAGANE」とか「セノーテ」の監督として評判が高い小田香ですが、この作品が彼女のデビュー作であるようです。 映画学校の卒業制作という理由で、家族を動員して作られた映画だということは見ていてわかることで、ついでにいえば、ドキュメンタリー映画ではなくて、創作ドラマであるということも見ていればわかります。たしかに、そうなのですが、これはドキュメンタリー映画だと思いました。 頭の中にある「ノイズ」がアニメーションで暗示されて、映画が始まりました。「カッチん」と呼ばれている女性が、遠くから帰ってきます。駅から友達に送ってもらった「カッチん」が、久しぶりの我が家に帰ってきて、自分の部屋にたどり着きました。帰ってきた「カッチん」は、かつての「カッチん」ではなかったというのが、映画の「ストーリー」の骨のようです。 父とは別居しているらしい母の住まいに集まり、「カッチん」の誕生会を開く姉妹と母親のまえで、チラシの言葉を使いますが、「カッチん」自身が「性的少数者」であることを告白します。 そこから、この「告白」が、家族それぞれに引き起こした「事件」を映像は映してだしていきます。その過程で、「告白」の顛末一切を映画化するという経緯も映像化されています。 母親、父親、「カッチん」自身、姉妹、友人、それぞれの表情とセリフが、現実の再度の劇化として「映画化」されているのです。 小田香という、やがてプロの映画製作者になる23歳の人物と、その家族のアイデンティティ・クライシスの現場が、あたかもそのまま「映像化」されたかのように描かれていく様子は、「私小説」という形式の「告白小説」的なニュアンスを感じさせますが、この映画を見ながら、「小説」と「映画」は違うということを痛感しました。 「映像」であれ「写真」であれ、カメラを持つ人間の「ことば」なしに「作品化」が成立することはあり得ないと思うのですが、カメラは「ことば」と違って、描写対象、すなわち、被写体に対して、隠すことを許さない、直接的な「暴力性」を、その本来の「用具性・機能性」に備えているのではないでしょうか。 「ことば」はイメージを喚起するにすぎませんが、「映像」は被写体から切り取ったイメージを、そのまま見る人に与えてしまうといえばいいのでしょうか。 例えば、この映画における母親は、「娘」との再会の「喜び」、思いがけない告白に対する「困惑」という、普通の感情を写し取られながら、映画として「演技」する「いらだち」、加えて、写されたくない内面、母親の言葉にならない、あるいは、言葉にしたくないかもしれない「存在」のあり方まで切り取られていきます。 そこから何が起こるのか、本質的に予想がつかないフィルムにくぎ付けになりながら、「映画」という方法の、二重、三重の実験をドキュメントしている現場に立ち会っているかの臨場感に、息をのむ思いで見終わりました。それが、ドキュメンタリーだといった理由です。おそらく、製作者も、何を映し出してしまうのか予想がつかなかったのではないでしょうか。 結果的に、苛烈、酷薄といえるえぐり方で、登場している人物たちを映し出したフィルムとして、あのタル・ベーラが激賞したというチラシの文句に嘘はないでしょう。たしかに、この映画は傑作だと思いました。 しかし、たとえば「私小説」の苛烈な刃は「ことば」を書いている作家自身に向かうのが常なのですが、映像はカメラを回している制作者に対してだけではなく、被写体にこそ、その切っ先が向かうということを、カメラを回した張本人で、カメラに映った一人である小田香自身はどう思っているのだろうというのが、見終わった率直な気持ちでした。 続けてみた「あの優しさへ」という作品に、ぼくの疑問への見事な答えが待っていました。そのあたりは「あの優しさへ」の感想で書きたいと思います。今日のところはここまでということで、じゃあ。監督小田香撮影 小田香とその家族キャスト小田香とその家族2021・03・31元町映画館no76

2021.04.13

コメント(0)

-

熊切和嘉「海炭市叙景」十三七芸 no6

熊切和嘉「海炭市叙景」十三第七芸術劇場 2020年の暮れにコロナが再炎上し始めた頃から、遠くの映画館に出かけるのが億劫になってしまい、スケジュールも調べないままでしたが、ふと「十三第七劇場」のホームページをのぞくと、なんと、「海炭市叙景」をやっているではありませんか。 その上、本日2月25日(水)が最終日となっています。これは、まあ、とるものもとりあえず、という気分であわてましたが、上映は、夕方の5時過ぎからということなので、とりあえず、三ノ宮で予定していた1本を見て、つまり、まあ、とるものを取ってから移動することにして、出かけました。 佐藤泰志の原作小説は「海炭市」という架空の街を舞台にした「短編連作集」なわけですが、ぼくが好きなのは「まだ若い廃墟」と題された作品で、なけなしの金をはたいて「初日の出」を見るために、兄、妹の二人でロープウェイに乗り、登った函館山の展望台から帰りの金がないので兄一人歩いて降りて、その途中に遭難するという話なのです。 竹原ピストルと谷村美月の二人が兄と妹を演じて、映画のプロローグになっていました。 始まりのシーンは学校の教室でした。造船所で大きな事故があったようです。教室にはいってきた別の先生から早く帰るように促された少女が廊下に出ると、少年がポツンと待っていました。 兄と妹の二人で暮らす、今では珍しい棟割長屋風のアパートや、妹の作ったお弁当を食べるシーンがあります。 兄が働く造船所の進水式のシーンで大きな船が映し出されます。喜びにあふれた若い工員が、滑るように動き始めた巨大な船体と一緒に走り出し、手を振っています。 シーンがかわり、やがて、大量解雇の一人として、職を失う青年の姿が映しだされます。 初日の出を見ることを思いついた兄が妹を誘います。当たり前ですが、大晦日の夜です。ロープウェイ乗り場に急ぐ二人が市電の線路を渡ります。兄は山の上で、珍しくビールを飲みます。しかし、そこから、兄だけが帰ってきません。ここで、タイトルロールが流れ、海炭市の日常が始まります。 映画は、その日、二人の、すぐ後を通過する市電に乗っていた人たちが、それぞれ生きている小さな世界の集合として「海炭市」を描くという方法で出来ていました。 チラシの二人は市電に乗っていたプロパンガス屋を継いだ加瀬亮と、再婚した彼の連れ子で義理の母親から虐待されているアキラ少年の親子です。ぼくはチラシを見た時、この二人が「まだ若い廃墟」の兄と妹だと思い込んでいました。 映画が小説集の登場人物を、おなじ街に生きる群像としてすれ違わせたり、出合わせたりすることで佐藤泰志の世界を具現化していることに「おもしろさ」を感じました。 この市電の運転手も、アキラ少年が毎日のように通うプラネタリュームの職員も、小説では、それぞれの短編の主人公たちなのです。 映画は短編小説集の登場人物たちをオムニバスとして並列するのではなくて「海炭市」という街を主人公というか、昔のハヤリ言葉でいえば「サーガ」として描いているわけで、監督が「映像」で「小説」を読み解いていくのを見ている印象ですが、小説の世界と映画の世界は異なっています。そこがこの映画の、二つ目の面白さだと思いました。 そういうわけで、小説そのものが「暗い」のですから、映画もまた「暗い」のはしかたりません。まあ、それが見たくてやってきたわけですから。 映画のプロローグで、あっけなく死んでしまう竹原ピストル君が、進水していく大きな船の船体に向かって、喜びにあふれた笑顔で手を振っていたシーンと、最後の最後に、立ち退きを拒否して暮らしている老婆トキが、仔を孕んで帰ってきた飼い猫に「産め産め」と呼びかけるシーンが印象に残りました。 東北の震災の1年前に、わたしたちの社会は、すでにここまで来ていたのだという、ため息のような感慨が残った映画でした。監督 熊切和嘉原作 佐藤泰志脚本 宇治田隆史撮影 近藤龍人美術 山本直輝音楽 ジム・オルークキャスト谷村美月(井川帆波)竹原ピストル(井川颯太)加瀬亮(目黒晴夫 )三浦誠己(萩谷博 )山中崇(工藤まこと )南果歩(比嘉春代 )小林薫(比嘉隆三 )中里あき(トキ )2010年・152分・日本2021・02・25十三七芸no6

2021.03.29

コメント(0)

-

岨手由貴子「あのこは貴族」シネリーブル神戸no87

岨手由貴子「あのこは貴族」シネリーブル神戸 若い友人に勧められてみました。ぼくには、最近の日本映画に対して、偏見のようなものがあって、あんまり見ません。 しかし、その友人の「いや、これはちょっと違いますよ!」 という言葉が決め手になって、出かけてきました。 原作者の小説も知らないし、この監督の作品も初めてなののですが、予告編を見ていたものですから、勝手に筋立てを想像していました。見終えると、ほとんど、そのとおりだったことに驚きました。最後のシーンは、そうはならないと思っていた方で終りましたが、映画そのものに対する印象はさほど変わりませんでした。 ここからは、「過去」しか考えるための杖を持たない65歳を過ぎた老人のたわ言だと思ってお読みいただきたいのですが、いちばん衝撃的だったのは、この映画で「貴族」と呼ばれている人たちの下品さでした。貴族の令嬢、門脇麦さんの姉や母たち、嫁ぎ先の姑である高橋ひとみさんの、とても貴族とは思えない「ことば」と「行動」の品のなさは、ぼくにとっては異様でした。 演出はこれらの女性群の中で、門脇麦さんが演じている末娘榛原華子の「自立」とかを描きたかったようですが、そういう演出意図はともかくとして、例えば、高橋ひとみさんの演技そのものに感心しました。人間をこんなふうに薄汚く演じるのは、ちょっとしたことだと思いました。 実在するKO大学が「貴族」的な世界の象徴のように描かれていますが、高度経済成長の最中KO幼稚舎のくじ引き入舎に奔走した似非「セレブ」の「下品さ」が評判になったことがあります。あの結果が高良健吾君が演じている青木幸一郎なわけで、エリートで秀才である彼に内実がないのはさほど不思議とも思えませんが、それがなぜ「貴族」的だと描かれるのかとクヨクヨ考えていて思い当たったのは、この映画の題名で使われている「貴族」という言葉はSNS上の隠語のようなものなのではないかいうことです。 そういえば「上流階級」という言葉も流行っているようですが、「貴族」という言い回しが、「歴史性」も「現実性」も、あるいは「人間性」もない、浮遊するコミュニケーション記号として印象操作に使われる、あの「ことば」、まあ、ぼくがブログを書いていて「イイネ」がうれしい、あれなんだということです。 というわけで、この映画は、KO大学を続けることができない実家の貧困も、水商売も、起業も、松濤という地名も、医者の娘であるセレブも、玉の輿の結婚も、ついでにいえばヴァイオリニストも、ベイエリアのマンションも、イメージでしかない「空虚」な記号化された現在を描いた映画だったのではないでしょうか。 印象に残るシーンが二つありました。 ひとつは水原希子さんが演じる時岡美紀と山下リオさんの平田里英という、田舎者コンビが「ニケツって久しぶりに聞く」と言って、自転車に二人乗りする場面です。 もうひとつは、自分が暮らす世界の空虚に気付き始めた門脇麦さんが橋の上で、向うの橋の上ではしゃいでいる見ず知らずの人に手を振って、振り返される場面でした。 それぞれのシーンは空虚な「現在」に「過去」と「未来」を導入するべく描かれていて、ぼくにも「リアル」を感じさせたのですが、何か引っかかるものがありました。 この映画では「お金持ち=貴族」出身の代表として榛原華子が相良逸子とタッグを組み、「地方出身の貧乏人」の代表として時岡美紀と平田里英の二人が組みます。 それぞれの二人が、それぞれの社会から疎外されていて、それぞれが発見した「自分らしさ」に正直な生活を生きようとしている、至極真っ当な青春ドラマなわけですが、引っかかりの理由は、それぞれの背景にある社会の描き方が、ぼくの目には「類型」ないしは「パターン」でしかないことです。 登場する男性に関しては、全員が、ただの「カス」な奴であることはすぐにわかりますが、女性たちも「カス」さにおいては負けてはいません。要するに、全員が、同じ「パターン」でキャラクター化されているわけです。引っかからないわけにはいかないでしょう。世の中が、そんなにべったり同じパターンなはずがないじゃないですか。 そんなふうに苛立ちながら、一方で、ひょっとすると、ぼくが「パターン」だと思う社会認識こそが、若い人達にとっては「リアル」な社会そのものとして受容されているのではないかという、なんともいえない不気味さも、また、感じるわけです。 原作がそうなのか、映画がそうなのか、よくわかりませんが、映し出される、それぞれの家族の描き方を見ながら、1960年代から70年代に、いや、もっと古かったのかもしれませんが、描かれた「上流社会」の「家庭=ホーム」ドラマを思い出しました。 父親が会社の重役で、娘が、結婚話や就職を機に、その家庭から自立に目覚めるというパターンだったと思いますが、何となく似ているという感想です。 ただ、決定的に違うのは、それらの作品では「戦後」であるとか、「経済成長」であるとかの、背景にある社会が「家族」にあったはずの「価値観」や「アイデンティティ」をなし崩しに壊していく流動感が、ドラマの哀しさを支えていたと思うのですが、この映画にはそれが感じられないところでした。 どうしてこんなふうに描くのかという、なんともいえない問いが、妙にわだかまった映画でした。 鑑賞の付録にこんな絵ハガキがついていました。ぼくは、えらいカン違いをしながらこの映画を見たのかもしれないと思ったのですが、まあ、しようがないですね。監督 岨手由貴子原作 山内マリコ脚本 岨手由貴子撮影 佐々木靖之美術 安宅紀史音楽 渡邊琢磨キャスト門脇麦(榛原華子)水原希子(時岡美紀)高良健吾(青木幸一郎)石橋静河(相良逸子)山下リオ(平田里英)佐戸井けん太篠原ゆき子石橋けい山中崇高橋ひとみ津嘉山正種銀粉蝶2021・03・08シネリーブルno87

2021.03.28

コメント(0)

-

佐藤真「阿賀に生きる」元町映画館no73

佐藤真「阿賀に生きる」元町映画館 元町映画館が企画に参加している「現代アートハウス入門」というシリーズの第6夜の上映に出かけました。 この企画の面白いところは、いつもは「老人にやさしい映画館」が、この企画にかぎって厳しいことです。30歳未満の人たちは1200円で、超えると1800円という料金設定なのです。おそらく20代の人たちを映画館に呼びたいという気持ちの表れなのでしょう。 別に文句を言いたいわけではありません。ぼく自身が、30代の後半から映画を見なくなった大きな理由は料金でしたから、学生割引のことはよくわかりませんが、今でも、20代から40代の普通のサラリーマンにとって「映画」は結構、経済的に負担のかかる娯楽というか趣味だという気がします。 だから、「オッ、安いな!」 と思って20代の方が映画館に来て、今回ライン・アップされているよう映画を初めてごらんになる。すると、上映されているのは、全員が、とは言いませんが、必ず心に残る方がいる感じの映画ですよね。そういう経験が新しい映画ファンを生み出していくというのは、なんだか、楽しいですよね。 ぼくは、今回の企画では、見ていないはずの映画を選んで来ていますが、今日の映画などは、本当に見てよかった作品でした。佐藤真「阿賀に生きる」です。 題名は知っていましたが、見る機会がありませんでした。チッチキ夫人が「七芸でやってたよ。」 と言っていましたが、今回、初めてみました。 映画は、水浸しの「田んぼ」で稲刈りをしている老夫婦のシーンから始まりました。 ぼくは田舎者なので、稲を刈る時期には「田んぼ」は干し上げるものだということも、いくら干しても水が引かない、ぼくの田舎では「じゅる田」と呼んでいた田んぼがあることを知っています。 子ども心に、そういう田んぼに入るのは嫌でした。長靴を履いていても、膝近くまで沈んでしまい、靴の中まで、水や泥が入ってきて、その上、一歩一歩が難しいので、尻もちをついてしまったりするからです。 映画の中の二人が足元に難渋しながら、曲がった腰つきで稲を刈り、ようやくのことで田んぼから這いだすのを見ながら、胸を突かれる思いでした。 映画をおしまいまで見終えて、つくづく思いました。ぼくにとって、この最初の十数分のシーンにこの映画を見た「甲斐」のようなものが詰まっていたなあ、と。 野良仕事を、日々続けて、今や90歳を超えようかというこの老人に、町に嫁いだ娘さんからでしょうか、電話がかかってきます。もう、田んぼを作るのはやめたらどうかという、娘さんなりの気遣いの電話らしいのですが、老人は困惑と、かすかな怒りを感じさせる口調で返事をしています。そして、最後に「ほいでも、わしのたのしみじゃでな。」 という言葉で電話は切られます。 あの田んぼの収益は、一年間に、一斗どころか、五升にもならないでしょう。にもかかわらず、ただでさえ動かない足を引きずり、野良仕事が無理になった老妻を家に残して、泥にまみれて田を掻き、苗を植え、草を刈り、やがて、稲を刈って稲木に干すのです。 それが生きている「楽しみ」であることを困った顔で訴える、90年の人生がそこに映っていました。 彼をはじめとして、この映画に登場する人達は、男たちも女たちも、まっすぐに開かない手や、やけどをしても気付かない末梢神経の麻痺を、老いた自分の体として、笑って見せあいながら生きています。 手が動かないことが我慢ならず船大工を黙って辞めて、人にも教えようとしない偏屈者もいます。 いったん座ると、立つことが難儀で、どうしても動きたくないおばあさんもいます。 重そうな杵を持って臼に向かった途端、大刀を振り下ろすかのように、見事に腰が据わる餅屋さんもいます。 この映画は、阿賀野川流域で起こった、所謂、「新潟水俣病」の未認定患者たちを撮った映画です。しかし、彼らは「被害者」として生きているのではありません。ただの「人間」として生きているのです。この映画のすごさは、そこを撮ることができたことだと、ぼくは思いました。 立ち上がるのが難しいおばあさんの膝はどうなっているのか、船大工が鉋を持つことができなくなった原因は、ホントに老化だけなのか、見ているぼくは、そこに「告発」すべき「悪」があることに、当然、気付きました。この映画は、確かに「告発」の映画なのです。 しかし、映像は、そこから「人間として生きるとはどうことなのか?」 と問いかけてくるのです。「じゅる田」があれば「じゅる田」を耕し、そこから「楽しみ」を収穫して生きてきた人間を描き通していると、ぼくは感じました。 こんな映画にはそうそう出会えるものではないのではないでしょうか。 今夜のトークは震災後の陸前高田に暮らしながら映画を撮っていらっしゃるという小森はるか(映像作家)さんと、「里山社」という出版社を一人で経営している清田麻衣子(里山社代表)さんのお二人でした。「里山社」という出版社の名前は聞いたことがありましたが、小森さんには、すでに「空に聞く」とか「息の後」という劇場公開作品がおありだということは、初めて知りました。 ぼくから見ると、とても若い人たちで、映画の感想も、カメラマンや監督の「撮り方」・「つくり方」にフォーカスした話でしたが、若い監督が人間が生きている姿を映像化したいと志している様子に、好感を持ちました。 小森さんの作品については、えらそうで、申しわけないのですが「この人の映画なら、見てみなきゃあな」 と思わせる雰囲気が印象に残りました。 お二人のトークは、こちら「現代アートハウス入門」でご覧ください。監督 佐藤真撮影 小林茂録音 鈴木彰二編集 佐藤真音楽 経麻朗整音 久保田幸雄助監督 熊倉克久ナレーター 鈴木彰二1992年・115分・日本配給:太秦日本初公開:1992年9月26日2021・02・05・元町映画館no73

2021.02.08

コメント(0)

-

瀬々敬久「64 ロクヨン 前編・後編」こたつシネマ

瀬々敬久「64 ロクヨン 前編・後編」こたつシネマ 2016年につくられた東宝映画「64ロクヨン」、前・後編240分の大作をテレビで見ました。横山秀夫の原作を映画化した作品でしたが、2012年だったでしょうか、発売されて評判になった原作「64ロクヨン(上・下)」(文春文庫)は、当時の本屋大賞だったと思いますが、その当時読みました。 ぼくは「半落ち」(講談社文庫)とか、特に「クライマーズハイ」(文春文庫)は面白かった記憶があるのですが、この作品を最後に横山秀夫を読まなくなった記憶があります。真犯人に至る、最初の被害者雨宮の設定に無理を感じたようなかすかな印象があります。 映画は、なんとなく前編を見始めた結果、案外引き込まれて、翌日の後編まで見てしまいました。4時間を超える大作を、居眠りもせず見たのですから「おもしろかった!」 はずなのですが、話の筋よりも、佐藤浩市と緒方直人という、ともに名優の誉れ高い父親を持った二世俳優の、画面に映し出される顔に興味を持ちました。 特に、佐藤浩市くんの顔が、「飢餓海峡」の三国連太郎にとても似てきたというふうに感じたことが不思議でした。もっとも、三国連太郎について、そんなに覚えているわけではないのですが、例えば「釣りバカ日誌」に出ていても、ああ、「飢餓海峡」の人ね と、勝手に決めつけているにすぎません。その結果でしょうか、何度見ても、ボクには釣りバカのスーさんが温厚な社長さんには見えないのです。 一方、緒方直人くんは、「砂の器」の緒形拳でも、「鬼畜」の緒形拳でも、「仕事人」の緒形拳でもないのですね。顔立ちはよく似ていると(親子ですからね)思うのですが、ちがいますね。 要するに、緒方直人くんの顔には、まだ内面を感じないということですね。もちろん、ぼくの勝手な感想ですよ。 役者の顔というのは、何なのでしょうね。ポスターには「目線」が強調された顔が並んでいますが、この方たちはどこを見ているのでしょうね。で、ぼくたちはここに並んでいる「顔」に何を見るのでしょう。 ところで、二日がかりで見た映画でしたが、とどのつまりでなんだかよくわかりませんでしたね。真犯人の娘が、父親の真実が赤裸々になる現場に居合わせるのですが、「父と娘」というこの映画で、もうひとつの、いや最も大切なテーマとして描かれてきたはずの視点の弱さがむき出しになってしまいました。で、ボクとしてはえっなんで? と思わせるシーンがありました。 この少女に、映画の中のだれ一人絡まないのですね。これは酷いですね。主人公三上のいう「ひとりで娘を探す」 という、なかなかなセリフが浮いてしまいました。「なんで、あそこで、あの子をほったらかしにするの?そういう人たちを描いているわけ?馬鹿じゃないの。ごたいそうに。」 我が家の同居人はこんなひとことを言い捨てて、あっちにいってしまいました。ちょっと、返事のしようがなかったですね。 イヤ、ホント。二日がかりで見た4時間の大作だったのですが「慟哭」の文字が泣きますね。監督 瀬々敬久原作 横山秀夫脚本 久松真一 瀬々敬久撮影 斉藤幸一照明 豊見山明長録音 高田伸也美術 磯見俊裕装飾 柳澤武編集 早野亮音楽 村松崇継主題歌 小田和正キャスト佐藤浩市(三上義信)奥田瑛二(荒木田)仲村トオル二(渡真治)吉岡秀隆(幸田一樹)永瀬正敏(雨宮芳男)緒形直人(目崎正人)三浦友和(松岡勝俊)筒井道隆(柿沼)綾野剛(諏訪)榮倉奈々(美雲)夏川結衣(三上美那子)窪田正孝(日吉浩一郎)金井勇太(蔵前)鶴田真由(村串みずき)赤井英和(望月)永山瑛太(秋川瑛太)椎名桔平(辻内欣司)烏丸せつこ(日吉雅恵)山崎ハコ大久保鷹前編 2016年・121分・G・日本配給:東宝2021・01・12こたつシネマ後編 2016年・119分・日本配給:東宝2021・01・13こたつシネマ

2021.01.25

コメント(0)

-

黒沢清「スパイの妻 劇場版」国際松竹no5

黒沢清「スパイの妻 劇場版」国際松竹 名匠黒沢清というキャッチコピーがピンとこないという事実が、ぼくの映画館不在の期間の長さを証明しているわけですが、ぼくにとっては、この映画が黒沢清作品と映画館で出会った二本めの映画です。どこにこの監督らしい味わいがあるのかよくわかりませんでしたが、印象に残ったことが二つありました。 一つは実業家福原優作が、妻聡子に対して発した一言です。 「ぼくはコスモポリタンなのだ。」 正確に、こう言ったかどうか、記憶違いもあるかもしれませんが、「コミュニスト」でも「アナキスト」でもない、「コスモポリタン」という宣言が耳に残りました。 映画とは直接、関係のないことなのですが、気になってネットをいじっているとこんな文章に出会いました。『こんな社会だから、赤裸々な、堂々たる、小児の心を持ツた、声の太い人間が出て来ると、鼠賊共、大騒ぎだい。そこで其種の声の太い人間は、鼠賊と一緒になツて、大笊を抱へて夜中に林檎畑に忍ぶことが出来ぬから、勢ひ吾輩の如く、天が下に家の無い、いや、天下を家とする浪人になる。浪人といふと、チヨン髷頭やブツサキ羽織を連想していかんが、放浪の民だね、世界の平民だね、― 名はいくらでもつく、地上の遊星といふ事も出来る。道なき道を歩む人とも云へる、コスモポリタンの徒と呼んで見るもいい。ハ………。』『そこでだ、若し後藤肇の行動が、あとさき見ずの乱暴で、其乱暴がうまれつきで、そして、果して真に困ツ了ちまふものならばだね、忠志君の鼠賊根性はどうだ。矢張それも生得で、そして、ウー、そして、甚だ困つてしまはぬものぢやないか。どうだい。従兄弟君、怒ツたのかい。』(石川啄木「漂白」青空文庫) 石川啄木の小説(?)「漂白」の一節です。 気になった理由は、当時の、まあ、今でもですが、「日本人」のセリフとしての「コスモポリタン」のそぐわなさだったのですが、使われていたのですね。 勝手な重ね合わせですが、「コスモポリタン」に対して啄木の登場人物が「鼠賊」と呼んで軽蔑している役柄が、東出君演じる憲兵津森というわけで、彼は、こういう、「存在として空虚」な役柄がよく似合いますね。彼が演じるとそうなるのでしょうか、「善」でも「悪」でもない、空虚な恐ろしさですが、この映画では、いい線まで行っていたと思います。理由のない気味の悪さです。 一方、「コスモポリタン」を自称し、「国家」も「仕事」も棄てる男、福原優作を演じたのが高橋一生という俳優ですが、この人の雰囲気と「コスモポリタン」という、自称の曖昧さはよくマッチしていましたね。「放浪の民」や、「世界の平民」という感じはありませんが、「地上の遊星」というのは、なかなかピッタリな気がしますね。なんとなく正体不明なのです。 で、そういう男の「妻」を演じた蒼井優の演技が、印象に残っていることの二つ目でした。 まあ、それが、ぼくにとってはこの映画のすべてといっていいようなものですが、「妻」から「女」へと変貌していく福原聡子を演じる蒼井優は見ごたえがありましたね。 「やられた!」 だったでしょうか、夫のウソに気付いた瞬間のセリフには、さすがに、「そう来ますか?」 という感じもしましたが、ぼくには童顔に見えるこの女優には、どこからなのか、ときどき溢れ出してくるものを感じて目を瞠る気分になるのですが、特に、終盤に差し掛かったあたりの、たとえば、病室のベッドに座っている表情には、それを感じました。 最後に、聡子の渡米を伝えるクレジットが流れますが、それに見合う蒼井優の演技だったと思いました。 いやはや、それにしても「名匠黒沢清」には、まだ出会っていない感じがしますね。まあ、ゆっくり探したいと思います。監督 黒沢清脚本 濱口竜介 野原位 黒沢清撮影 佐々木達之介照明 木村中哉録音 吉野桂太美術 安宅紀史スタイリスト 纐纈春樹ヘアメイク 百瀬広美編集 李英美音楽 長岡亮介キャスト蒼井優(福原聡子)高橋一生(福原優作)坂東龍汰(竹下文雄)恒松祐里(駒子)みのすけ(金村)玄理(草壁弘子)東出昌大(津森泰治)笹野高史(野崎医師)2020年・115分・日本2020・10・30・三宮国際松竹no5にほんブログ村にほんブログ村

2020.11.08

コメント(0)

-

是枝裕和「歩いても 歩いても」パルシネマno32

是枝裕和「歩いても 歩いても」パルシネマ 映画館徘徊の初心者も、2年を過ぎると100本を越えてきました。そうはいいながら邦画はほとんど見ません。日活ロマンポルノや、独立プロ、東映のやくざ映画が好きだった二十代に比べると、格段に洋画とか、アジア諸国の映画を見ることが多い徘徊の日々です。 大雑把な話で申しわけないのですが、30年前にパレスチナやトルコの映画なんて考えられませんでした。しかし、30年ぶりの映画館徘徊では、「時代」を写しているビビッドな印象に惹かれて足を運ぶのは、アジア諸国の作品です。 そんな中で、是枝裕和は、今のところ気にかかっている「邦画」の監督の一人です。パルシネマに「歩いても、歩いても」がかかっていたので出かけました。 一番、グッときたのは、いしだあゆみの「ブルーライト・ヨコハマ」が聞こえてきた瞬間でした。「なるほど、そうか。いしだあゆみか。」 そういう得心が体全体にやって来た感じです。「歩いても、歩いても」という題を見れば、最初に浮かびそうなものですが、そこはすっかり失念しているのに。「20代、30代の若い人にはわからんやろな。わかってたまるか。」 とか、なんとか、ちょっと自慢したくなるような、むきになって他のことはどうでもいいと言いたくなるような、そんな感じでした。こういう所が、この監督の持ち味なのでしょうね。 映画そのものは是枝裕和が描き続けているらしい「家族」の話だと思いましたが、期待したほどの出来だとは感じませんでした。「長男」の「死」をめぐるエピソードが、わざとらしいのです。樹木希林の演じる「母親」の妄執が、ほとんどホラーにしか見えないところが、ぼくにはついていけないところでしたね。 ただ、昔から好きな原田芳雄のうまいんだか下手なのかわからない演技、樹木希林のコテコテのお芝居、ああ、それから加藤治子の、あのセリフ回し久しぶりに聞きながら、やっぱり浮かんできてしまうんですね。「ああ、もう、みんな、いないんだ。」ああ、もう一つ、普段、そんなところに気が回ったことなんてないのですが、配給がシネカノンでしたね、そういうことみんな合わせて、見に来てよかったとしみじみ思いました。 監督 是枝裕和 原作 是枝裕和 脚本 是枝裕和 製作 川城和実 重延浩 久松猛朗 李鳳宇 撮影 山崎裕 美術 磯見俊裕 三ツ松けいこ 照明 尾下栄治 衣装 黒澤和子 音楽 ゴンチチ キャスト 阿部寛(横山良多) 夏川結衣(良多の妻・ゆかり) 田中祥平(横山あつし) 樹木希林(母:横山とし子) 原田芳雄(父:横山恭平) YOU(良多の姉・片岡ちなみ) 高橋和也(ちなみの夫・片岡信夫) 野本ほたる(片岡さつき) 林凌雅(片岡睦) 寺島進(寿司屋)寺島進 加藤治子(隣家の老婆) 2008年・104分・日本・配給:シネカノン 2020・09・25パルシネマno32にほんブログ村にほんブログ村

2020.10.08

コメント(0)

-

想田和弘「精神0」元町映画館

想田和弘「精神0」元町映画館 想田和弘の「精神0」を元町映画館で見ました。満を持してというと、少々大げさですが、新コロちゃん騒動で、映画館が閉まったり、例えば、想田和弘のいくつかの「観察映画」がネットで配信されて、その中にこの映画があったりしました。十三の第七芸術劇場では一か月以上前から上映していることも知っていました。 観ようと思えば、何らかの手段はあったのですが、ぼくはこの映画を復活した元町映画館で観たかったので、じっと、辛抱していました。( ̄∇ ̄;)ハッハッハ その間、彼が過去、新作を発表するたびに出版している数冊の想田本を読んでいました。「観察映画」という手法を監督自身がどう考えているかということが知りたかったのですが、本の感想は別に書きたいと思っています。 ただ、「観察映画」の肝は、「現場でのカメラワーク」と「編集」にあるらしいという、ここには詳しくは書ききれませんが、漠然とした納得はありました。 で、2020・09・01元町映画館、「精神0」が始まりました。診察室で山本医師が男性の患者の話を聞いています。 そこからタイトル・ロールに移り、講演会、診察室、自宅での食事、友人宅の訪問、山本家の墓参、最後はこのシーンでした。 墓参の帰り道、妻の足もとに気付かっって差しだされた夫の手に、おずおずと重ねられた二人の手のシーンです。ここで、スクリーンは暗転し、映画は終わりました。 想田和弘は一台のカメラで被写体を追います。上のチラシのブロック塀にさえぎられている医師と夫人の後ろ姿の写真は、映画の始まりの頃のシーンです。 介護施設の職員が芳子夫人を診療所の前に迎えに来ます。山本医師は仕事場の診療所へ、夫人は施設へと別れて歩き出しますが、カメラは一台です。別れ、別れになる二人を後ろから撮るほかありません。 映画はこのシーンから始まり、先ほどの、二人が手をつないだラストシーンで終ります。 穿った言い方になりますが、想田和弘のこの映画に対する、劇映画であれば「演出」ということになるかもしれませんが、「編集」の「骨組み」が明確に示されたシーンの組み合わせだと思いました。 この映画で、印象に残ったシーンの一つは友人宅への夫婦二人での訪問のシーンです。 芳子夫人の親友である女性が山本夫婦の生活と夫人の苦労話を、カメラを回している想田に語り掛けます。 痴呆症の夫人をいたわりながら、山本家の家庭生活の真実が、赤裸々に語られてゆきます。夫人は、少し顔を赤らめて幽かな笑いをうかべています。医師は友人の存在の貴重さを口にしますが、その時、携帯電話の呼び出し音が鳴り響いたのです。 その瞬間、ぼくは、ここまでのシーンで数人の患者たちが山本医師に訴えかけていた診察室での「ことば」と、今、ここで、友人が語っていた「ことば」のギャップに唖然としました。 うまく言えませんが、一般的に言えば「言葉」の質のようなものに違いがあることは間違いないと思いました。「言葉」と意識の距離というべきかもしれません。そして、その違和感は、突如、鳴り響いた携帯電話の音によって喚起されたのです。 電話の音を響かせる「編集」で、想田は山本医師とその場との「距離」をあらわにしたのではないでしょうか。そこに想田和弘の「観察映画」としての意図が現れていると感じました。 女性の話を聞いているシーン、患者の訴えを聞いているシーン、芳子夫人の様子を見たり、話しかけたりしているシーン、そして、台所で困惑している自分自身を見て、独り言をつぶやいているシーン。 この映画で山本医師が登場するあらゆるシーンにおいて、ぼくが感じたのは山本昌知という精神科医のなかにある、とても意識的な距離感でした。 ぼくの思い込みかもしれませんが、精神科医という職業の特性かもしれません。友人に、ぼく自身の家族も世話になり、診察室にも同席したことのある精神科医がいますが、友人として私的に出会う場合にも、この距離感には覚えがあります。 それは、他者に限らず、人間を人間として見るための「間合い」の問題というべきかもしれません。 じつは、この映画で最も印象深く感じたシーンは、全編で二度挿入されるノラ猫のシーンでした。想田はこのシーンに限って、まあ、相手が相手なので当然といえば当然なのですが、かなりなロー・アングルでノラ猫を追います。 このカメラワークには「観察映画」の特質が現れていると思いますが、一方で、このノラ猫のシーン、単なる成り行きのように挿入される中学生たちのシーン、そして、前半の終わりにある、夫人のトイレの様子を覗き込むシーンにこそ、山本医師の「人間」と出会う「間合い」が、暗示的ですが、映し出されていたのではないでしょうか。 全てを受け入れながら、相手に対する意識が、自らの発言や行為をコントロールしている「精神科医」の態度がそこには示されていました。 それが、観察の結果、想田和弘によって「編集」的に描き出された山本医師という「人間」の姿だと感じました。 しかし、映画はそれでは終わらないのです。ボソボソと、死者にだか、妻にだか語りかけながら墓を洗い、団子を供え、マッチを忘れた言い訳を独り言のようにつぶやき、声を荒立てるでもなく差し伸べた手に、苦労と年齢が浮き出た妻の手が重ねられます。それが最後のシーンです。 見事な「精神0」のシーンが待っていました。涙が滲んで来るのは、しようがないことですね。 人間を根源的な「孤独」を「つながり」で描こうとしている想田和弘の新しい「観察映画」の傑作だと思いました。 監督 想田和弘 製作 柏木規与子 想田和弘 撮影 想田和弘 編集 想田和弘 キャスト 山本昌知 山本芳子 2020年・128分・日本・アメリカ合作 2020・09・01元町映画館追記2020・09・02想田和弘の「港町」・「THE BIG HOUSE」の感想はこちらからどうぞ。ボタン押してね!

2020.09.02

コメント(0)

-

いまおかしんじ「れいこいるか」元町映画館no51

いまおかしんじ「れいこいるか」元町映画館 映画館で上映する映画に、知り合いが俳優として出ているという、ちょとうれしい話です。 チラシを見ると、確かに「上野伸弥」という名前が、知っているままの名前で載っています。徘徊で通い始めた映画館で、モギリの青年として再会して3年目なのですが、元「アメリカン・フットボール」少年だった頃からの知合いです。 そのうえ、今日は、上映後の舞台挨拶というイベントに登場すると聞きました。これは、まあ、行かねばなるまいとはせ参じたのが元町映画館です。 映画は「れいこいるか」です。チラシでは「阪神大震災、あれから25年」と謳っているのですが、見る人によって評価は真っ二つに分かれそうな内容でした。 一応、娘の「れいこ」を震災で亡くした元夫婦の、男と女の物語なのですが、これと言った脈絡はあるような、ないような展開です。 個人的に一番驚いたのは、「れいこ」の母親の「伊智子」の実家が鷹取駅前商店街に実在する、立ち飲み屋「森下酒店」だったことです。 実際の「森下酒店」には、御嬢さんが二人いるはずで、お二人とも「上野」君と同じ事情で知り合いです。だから、劇中の「伊智子」さんは、ぼくの知っている「森下酒店」のお嬢さんだったかもしれません。そういう妄想から、ぼくは「れいこいるか」という映画の内側に入り込んで、ウロ、ウロ、当てもなく徘徊するオッサンになってこの映画を見ていました。 震災の前後の神戸を須磨、鷹取、新長田、板宿、新開地と歩いて知っている人間にとって、この映画が、へたくそで、脈絡無視のワンカット、ワンカットで映し出す、どっちかというと支離滅裂な人間たちの姿が印象的でした。 「ダボ!また会おな!」 登場人物たちを支えているのがこの言葉だと思いましたが、このことばだけで日々を暮らし、25年の歳月を「あれは、確か、ここやったかいね」で乗り切ってきた、神戸の下町の「普通の人々」の真実のポートレイトがこの映画には映っていると思いました。 目が見えんようになったり、見えるようになったり、オッパイまで見せて活躍の「伊智子」ネーさん、考え事をするときは自動車の下に潜り込んでオマージュを叫びながら、サカリがついてしまう「上野」少年、ボケてしまった「森下酒店」のおばちゃん、ふと見上げる鉄人に思わず「ごくろうさん!」と声をかけて通り過ぎていくゴムの緩いジャージのニーちゃん、フィルムには登場できませんでしたが、そのあたりをウロウロしている徘徊老人のぼくも、一言かまさせてもらいます。「ダボ!お前らみんな、元気でな!おれはこの程度のはなしでは泣けへんで!若松公園や森下酒店に集まってるみんなによろしゅういうといてや。」 というわけで、われにかえると、「上野」君がニコニコ舞台の上でおしゃべりをしていましたが、ぼくは調子に乗ることなく、静かに拍手していました。 監督 いまおかしんじ 脚本 佐藤稔 撮影 鈴木一博 録音 弥栄裕樹 編集 蛭田智子 音楽 下社敦郎 キャスト 武田暁(伊智子) 河屋秀俊(太助) 豊田博臣 美村多栄 時光陸 田辺泰信 上西雄大 上野伸弥 石垣登 空田浩志 2019年・100分・日本 2020・08・19元町映画館no51 ボタン押してね!にほんブログ村

2020.08.22

コメント(0)

-

是枝裕和「真実」パルシネマno29

是枝裕和「真実」パルシネマ「女優」カトリーヌ・ドヌーブをカンヌのパルムドール監督是枝裕和が撮った映画だそうで、話題になったころから興味津々だったのです。ところが、コロナ騒ぎのせいだったかどうかわからないのですが、いつ封切られたのか気付かないまま終わっていました。それをパルシネマがやるというの見ないわけにはいきません。「カトリーヌ・ドヌーブの最新作、監督、是枝裕和やけど、見に行く?」「是枝って万引き家族の人?」「うん、海街の人。」「私、やっぱり大きくなったドヌーブって見たくないわ。」「そんなこと言うたら、アンタも大きくなったやん。」「それはええねん。あきらめてるから。カトリーヌ・ドヌーブはアカンねん。是枝いう人も、もうひとつやねん。理屈っぽいいうか・・・。」 というわけで、一人でやって来たパルシネマでした。 女優カトリーヌ・ドヌーブが「女優」をやっていました。役に名前がついていますが、カトリーヌ・ドヌーブはカトリーヌ・ドヌーブであって、それ以外ではありません。ただの錯覚ですが、ドキュメンタリーかと思わせる映画でした。 是枝監督が何故カロリーヌ・ドヌーブを、今、撮ったのか? まあ、そういう疑問に微妙に答えているような、答えていないような映画でしたが、多分「女優」という存在そのものが撮りたかったのだろうというのが、ぼくの結論でし10た。 「万引き家族」の樹木希林や坂本さくらの映像の動きの中に輝いているように見えた、「女優」の姿を映し出すことが、この映画ではメイン・テーマなのだろうなと思いました。 わけのわからないことを言っていますが、じゃあ「女優」ってなんなのですかということになります。 多分、是枝監督が描きたかったのは「スクリーン」の上に堂々と姿を現す、演技や生身の生活、過去の映像とは切り離されている「存在」としての「女優」そのものだったのではないでしょうか。 やたらと吸い続けるシガレット、ダルさを漂わせるセリフ回し、隠しきれない太ってしまった身体と老い、実生活そのものを臆面もなくさらけ出しているように見えながら、それでもなおかつ、スクリーン上で「女優」として存在することは可能なのか、そんな問いに監督は挑んでいるようなのですが、カトリーヌ・ドヌーブ自身は、そんな問いはどこ吹く風とばかりに「女優」であったというのがこの映画だったと思いました。 監督が、おそらく、対照化のために配置したのが、得意の子役です。孫娘シャルロットを演じるクレモンティーヌ・グルニエです。「万引き家族」でもそうでしたが、この映画でも「子役」はとてもいい味で存在していました。父親役のイーサン・ホーㇰとの絡みも記憶に残る細部とでもいうべきシーンを作り出していました。 しかし、監督のそうした工夫が、なんだか、かえって映画を小さく見せてしまうほどに、カトリーヌ・ドヌーブの存在感は圧倒的でした。クレモンティーヌ・グルニエという少女がおばあちゃんのようになるには、何年かかるのでしょうね。 映画と現実、演技と俳優、それぞれのズレの中に「真実」をさぐるという映画の「論旨」を、「小賢しい」とあざ笑うかのように、一人の女優の「映像」が吹き飛ばしてしまった、そんな印象の映画でした。 いやはや、「大きくなった」カトリーヌ・ドヌーブ、76歳、大したものです。まあ、監督はやっぱり、少々理屈っぽかったのも時事ですね(笑)。 監督 是枝裕和 脚本 是枝裕和 製作 ミュリエル・メルラン 福間美由紀 マチルド・インセルティ 撮影 エリック・ゴーティエ 美術 リトン・デュピール=クレモン 衣装 パスカリーヌ・シャバンヌ 編集 是枝裕和 音楽 アレクセイ・アイギ キャスト カトリーヌ・ドヌーブ(女優:ファビエンヌ・ダンジュヴィル) ジュリエット・ビノシュ(娘・脚本家:リュミール) イーサン・ホーク(娘の夫・俳優:ハンク・クーパー) リュディビーヌ・サニエ(アンナ・ルロワ) クレモンティーヌ・グルニエ(孫娘:シャルロット) マノン・クラベル(マノン・ルノワール) アラン・リボル(リュック) 2019年・108分・フランス・日本合作 原題「La verite」 2020・07・24 パルシネマno29ボタン押してね!no

2020.08.13

コメント(0)

-

沖田修一「南極料理人」パルシネマno25

沖田修一「南極料理人」パルシネマしんこうえん 2020年6月12日、パルシネマの二本立てのもう一本がこれでした。もうずいぶん古い映画ということになりますが、映画になる前だったと思います、西村淳の原作「面白南極料理人」・「笑う食卓」(新潮文庫)という南極シリーズのファンでした。 南極のコックさんの料理の工夫というのが面白かった記憶があります。映画にも出てきますが、伊勢えびの海老フライの話も、間に合わせの「かんすい」でラーメンを打つ話もありました。 人気ライターになった西村淳は、海上保安庁を退職して、あれこれたくさん書いていますが、ぼくは、まあ、二冊で飽きてしました。 映画は、当時人気の俳優堺雅人が西村隊員役でヒットしたと思いますが、ぼくのイメージした著者西村淳とあまりにもかけ離れていたこともあって見ませんでした。その後テレビでも放映されて、我が家の人々は見ていたと思いますが、見ませんでした。 というわけで、初めて見ました。面白かったですね。「原作とは違っているな。」 と感じたのは登場人物の個性の描き方でしたが、デフォルメされた「へんな人々」のありさまが鼻につくかなと思いましたが、俳優陣が芝居ができる人という安定感があえい、なんともいえないペーソスを作り出していました。へんだけど、このタイプはありかなという感じのリアリティです。 もう一つは、余計な効果音や音楽を流さない演出ですね。割合静かな映画だと思いました。セリフもたくさんあるわけではありません。しかし、登場人物の「動き」、「表情」、「少なめのセリフ」、つまりは「間」によって展開させる物語の進行に好感を持ちました。こういうの、ぼくは好きです。 帰ってきた西村隊員が、お嬢さんと遊園地のハンバーガーにかじりついて、「おいしい!」というセリフ、あの、堺雅人君が、困ったような困っていないような顔でボソッと言って映画は終りました。「やっぱり不味かったんかい!?」 というのがぼくのツッコミでした。 ロケ地は北海道だったんでしょうかね。それでも十分寒そうでしたが、外で裸っていうのは、ヤッパリ命懸けなんでしょうね。 監督 沖田修一 原作 西村淳 脚本 沖田修一 撮影 芦澤明子 美術 安宅紀史 音楽 阿部義晴 フードスタイリスト 飯島奈美 榑谷孝子 VFX 小田一生 キャスト 堺雅人(西村淳 調理担当) 生瀬勝久 (本さん 雪氷学者) きたろう (タイチョー 気象学者) 高良健吾 (兄やん 雪氷サポート) 豊原功補 (ドクター 医療担当) 西田尚美 (西村の妻・みゆき) 古舘寛治 (主任 車両担当) 黒田大輔 (盆 通信担当) 小浜正寛(平さん 大気学者) 小野花梨(西村の娘・友花) 小出早織(KDDインマルサットオペレータの清水さん ) 2009年製作・125分・日本 2020・06・12パルシネマno25ボタン押してね!ボタン押してね!

2020.06.26

コメント(0)

-

大矢哲紀「アワータイム」YouTube no2

大矢 哲紀「アワータイム」YouTube 再開した元町映画館がやってくれた「ニュー・シネマ・パラダイス」にすっかりいい気持ちになってロビーに出てきたらチラシに写っている「みぽりん」の女優さんがいて、脚本を書いたらしい受付嬢がいて、それぞれでかいマスクをしていたのだけれど、ニコニコ笑ってくれて、ちょっと嬉しかった。 次の日にシネ・リーブルに行くと、暗いのテレビ画面でトイレット・ペーパーの芯に向かってしゃべっていた男優さんがいて、笑いかけて挨拶をしてくれた。2020年の5月、働き口も失ってどうなることやらとちょっと心配した彼らが「映画」を作ってユーチューブで飛ばしている様子を見て、新しい「シネマ・パラダイス」の夢 が始まっていることを感じて、うれしかった。「アワータイム」という短い作品のいのちは、2020年の5月の「ぼくら」を記録したことだと思う。ヘンテコな怪獣が何故でてくるのかとか、いろいろ、「はてな?」はあるのだけれど、なんもない、普通の日常に見えることが、一番怖かった。 ガンバレ「元町映画少年団」! 申し訳ないけど、なぜだか、少女団っていい方なさそうなので・・・。監督 大矢哲紀脚本 石田涼キャスト DEG 上野伸弥 津田晴香 YUSUKE 他2020年・日本・25分コタツno2ボタン押してね!

2020.06.12

コメント(0)

-

石原貴洋「大阪少女」元町映画館

石原貴洋「大阪少女」元町映画館 映画徘徊復活の初日に「予告編」を見て飛びつきました。なつかしのマンガ「じゃりン子チエ」を彷彿とさせる少女の登場だと期待したのです。主人公「ちほ」ちゃんは、まだ小学生のようですが、何年生かは判りません。オカーチャンは病気で入院中。オトーチャンは、どこで何をしているのやら、飲む打つ買うの大好きな「くず男」ということらしいですね。オバーチャンが経営している文化住宅やアパートの家賃が収入という、「祖母ひとり、孫ひとり」の生活です。 ある日、脚が痛いとオバーチャンが弱音を吐きます。この日から、小学生のちほちゃんが、恐怖の「取り立て屋」に変貌するというわけです。 家賃不払いの店子たちは、ヤクザ、ホスト、ドロボウ、アル中、エロ本作家、横着老婆と、揃いもそろって、「人間のクズ」が勢ぞろいしています。 それぞれの「人間のクズ」たちの生活と、彼らとのじゃりン子「ちほ」とのやり取りが、この映画の見どころでした。そこまでは、かなり面白いのですが、後半のストリーを引っ張るお話しはいただけません。「ナニワ金融道」的な、今となってはありきたりな展開は余計でした。話を作ってしまっているところが気に入りませんね。 あくまでも、「貧しく」、「明るく」、「たくましく」、まあ、今さら男物の下駄をはかせるわけにはいかないでしょうが、「なにやってんねんボケ!このクズ!サッサと金払えや‼」というナニワのじゃりン子の活躍を、最後まで期待していたぼくは、少々肩透かしを食らってしまったというわけでした。 ちょっと残念な作品でしたが、主演の坪内花菜ちゃんはよく頑張っていましたね。ああ、それからおばーちゃんの喋っていた言葉は、標準語?ですかね?あれは何だったのでしょうか?そのあたりも不思議な映画でしたね。監督 石原貴洋プロデューサー 林海象キャスト坪内花菜、田中しげこ、仁科貴、坂口拓 、林海象、前野朋哉、銀次郎、海道力也2018年・日本・97分・石原映画工場 配給2020・06・08元町映画館no45ボタン押してね!

2020.06.10

コメント(5)

-

河合宏樹「うたのはじまり」元町映画館

河合宏樹「うたのはじまり」元町映画館 コロナ騒動で臨時休館に至った元町映画館です。2020年4月8日の写真です。あれから一か月たちました。 ぼくはあの日を最後に、垂水より東に移動していません。映画館がなくなると、ぼくには行くところがないということを痛感しています。 この日は二本立ての鑑賞でした。一本目に見たのがこの映画です。 監督河合宏樹が写真家斎藤陽道を撮ったドキュメンタリー「うたのはじまり」です。映画の始まりに、まずギョッとしました。 斉藤陽道との間にできた子供を配偶者の盛山奈美が出産するシーンです。40年ほど前に見た「極私的エロス・恋歌1974」という映画を思い出しました。 新生児が女性の体から出てくるシーンを「映画」として見るのは初めてではありませんが、やはり衝撃でした。母親と赤ん坊の映像は人間がただの動物であることを如実に語っていました。写真家である斉藤陽道がカメラでその様子を撮り続け、シャッターを切り続けます。ついでにいえば「映画」のためのもう一台のカメラが、それらすべてを撮り続けていて、看護師や助産師であろう、その場の人々の振る舞いがあるということに、えもいわれぬ違和感を感じました。 違和感について、少し書きたいと思いますが、最初に断っておきます。ぼくはこの映画を批判したり、貶化することが言いたいのではありません。 で、違和感です。母親と生まれてくる子供の姿をぼくは「自然」だと思いました。それに対して、カメラが構えられているというのはどういうことだろうということです。カメラは自然ではありません。 ドキュメンタリーが、予想不可能な現象を、その場でとらえることを一つの型として持っていることは理解しているつもりです。そして、だからこそ、そこに「物語」を作り出していきます。 この映画でいえば、赤ん坊の出生の無事、二人のあいだの子供の「聴覚」の有無という最小でも二つの要素は「カメラ」を構えて待ち受けることができるほどに予測可能だったのでしょうか。万が一という事態に対して、あらかじめ構えられていたカメラはどう考えていたのでしょうか。それがぼくの違和感の、大雑把な正体だったと思います。 そこからぼくは、何となくノリの悪い鑑賞者でした。ところが、この映画はもう一つの驚くべき出来事の現場を映しだしたのです。 完全な「聾」者である斉藤陽道が、少し成長した幼子を抱えて風呂に入れながら、子供が口にする「だいじょうーぶ」という言葉に合わせて歌い始めたのです。 もう、それは説明不能なシーンでした。その時ぼく自身の中に湧き上がってくるものを何といえばいいのか、一か月たった今でもわかりません。しかし、それが、ぼく人にとっても何か新しいこと、人間に対する新しい信頼のようなものの「はじまり」だったことは間違いないように思います。 カメラが映しとったのは、人間の本来の「自然性」に潜むコミュニケーション、他者とのつながりの喜びとしての「うた」の姿ではなかったでしょうか。 制作者に対する「違和感」は残りましたが、何とも恐るべき映画でした。40年前の出生シーンとは違った意味で記憶に残る映画であることは間違いないと思いました。監督 河合宏樹 撮影 河合宏樹 編集 河合宏樹 整音 葛西敏彦 キャスト齋藤陽道 盛山麻奈美 盛山樹 七尾旅人 飴屋法水 CANTUS ころすけ くるみ 齋藤美津子 北原倫子 藤本孟夫2020年 86分 日本2020・04・08元町映画館no42追記2022・02・11 「コーダ」というアメリカの映画を見ました。で、この映画のことを思い出しました。「コーダ」には耳の聴こえない父親が娘の喉首を触りながら「歌」を聴くシーンがあります。この映画には、お風呂場の湯船の中で、裸の父親が裸の赤ん坊を抱きながら体で直接「歌」を聴き、一緒に歌い出すシーンがありました。「からだ」が出した音を「からだ」で聴くということに人間の本来の自然性があるのではないかということを気づかせてくれたシーンでした。 面白いことに2年前に見たこの映画の、そのシーンだけは今でも浮かんできます。見ていたときのドキドキした、胸の高鳴りも重なって記憶されているようです。 映画を見ていると本当に美しいシーンに巡り合うことがありますが、意識は忘れていても「からだ」が覚えているということがある「シーン」には、そうそう出会えるものではありません。そういう意味で、この作品の凄さを、遅ればせながら(笑)実感しています。 「コーダ」にも、最近見たほかの作品にも、そういう予感を感じさせるシーがあったのですが、その時はうまく説明できないのが、なんとも、もどかしいことです(笑)。ボタン押してね!

2020.05.09

コメント(0)

-

杉山泰一「星屑の町」シネ・リーブル神戸no48

杉山泰一「星屑の町」シネ・リーブル神戸 見終わってから気付いたのですが、大平サブロー、ラサール石井、小宮孝泰たちが舞台でやってるお芝居の映画化だったらしいですね。舞台はかなりな人気で、ロングランの作品だったらしいのですが、映画はいかがだったんでしょう。そういえば、予想に反してお客さんがいらっしゃいました。皆さん、舞台を御存知なんでしょうか? チラシが二種類あったので両方載せますが、下の方がいい感じだと思いました。という訳で映画が始まりました。 山田啓太くん役の小日向星一くんの登場で始まりましたが、ここで、何というか、座席からずり落ちそうになってしまいました。下手クソというのでしょうか、見ていてオロオロするというべきなのでしょうか、いやはや何ともいえない始まりでした。 そこから、まあ、気を取り直すというか、落ち着くのに持参のコーヒーを一口飲んで、ちょっと周りを見回して、皆さん落ち着いていらっしゃるようなので座り直して・・・。 チョット、のんびり見始めると「のん」ちゃんの弾き語り絶唱シーンとか、太平サブローさんの「老い」の顔面アップとか、「ちょっと、コレどうしよう?!」的なシーンが、結構、次々と襲い掛かってきますから油断はできません。 柄本明の名前があったなと思っていると、日本刀を振り回す斬殺シーンだったりして、「えッ、今のが柄本明?」って感じで、もう笑うしかないでしょう。 今は何て名前なのか知りませんが、お相撲の若花田君が年を取って出てきているに違いないと思わせる込山晃役の渡辺哲さんの熱演も笑えます。 「ああ、ぼく、いつの間にか落ち着いて笑ってる。」 ありきたりな筋立てや、上手くもない素人ムード歌謡コーラス、「それが何だっていうの?」としか伝わらない「昭和」のイメージにハラハラ・モヤモヤしながら、中盤から後半に至っては、「よう頑張ってはります」感が半端ではなく襲いかかってくるようです。 まさに(今ハヤリの、掛け声「まさに」ですが)、ドサ廻りのうちに、先なんてない「老い」へさしかかったオジサン・オバサンの「平成」も「令和」も「カンケーねえー」人生!と観てほしがってるいるらしい演出も見え見えなんですが、さほど腹も立たず映画は終わりました。 さすがに「カンドーした!」とも「ぼくも年を取ったなあ。」とも思いませんでしたが、「さて、平成って何だったんだろう?」って、ふと思いました。 でもね、こういうほのぼのバカバカしい系の「喜劇」がぼくは嫌いじゃないんですがね、何だか迫力というか、パワーがない感じがさびしかったですね。それにしても若い人に限らず、スクリーンに映しだされる「お芝居」が下手ですね。そこがよくわからないところですね。監督 杉山泰一 原作 水谷龍二 脚本 水谷龍二 撮影 的場光生 照明 加瀬弘行 木村伸 録音 高野泰雄 美術 湯澤幸夫 衣装デザイン 高橋正史 スタイリスト 清藤美香 ヘアメイク 渡辺順子 菅野史絵 根本佳枝 編集 栗谷川純 音楽 宮原慶太 音響効果 齋藤昌利 助監督 佐藤匡太郎 キャスト大平サブロー (天野真吾:ボーカル)ラサール石井 (市村敏樹:コーラス)小宮孝泰 (山田修:リーダー・コーラス)渡辺哲 (込山晃:コーラス)でんでん(西一夫:コーラス) 有薗芳記 (青木五郎:コーラス)のん (久間部愛:歌手志望の少女)菅原大吉 (山田英二:リーダーの弟)戸田恵子(キティ岩城:歌手) 小日向星一(山田啓太:「愛」ちゃんの友達) 相築あきこ (久間部浩美:「愛」ちゃんの母)柄本明 (久間部六造:「愛」ちゃんの祖父)春風亭昇太(居酒屋店長:何故か出ている人)2020年製作・102分・日本 2020・03・17シネ・リーブル神戸no48ボタン押してね!

2020.03.21

コメント(0)

-

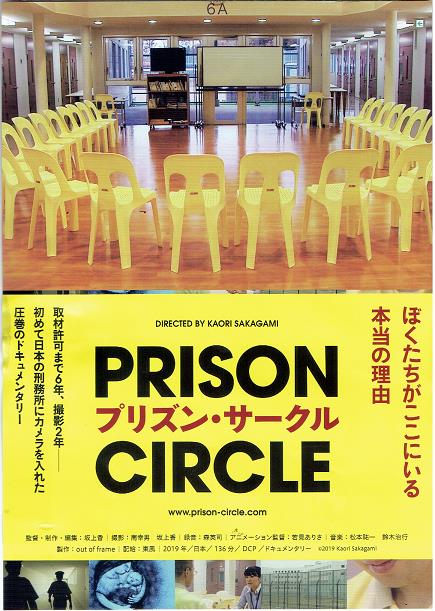

坂上香「プリズン・サークル」元町映画館

坂上香「プリズン・サークル」元町映画館 2019年の秋に見たフレデリック・ワイズマンの「チチカット・フォーリーズ 」というドキュメンタリーが心に残っていて、このチラシが目に留まりました。6年がかりで日本の刑務所にカメラを持ち込んだということに興味を惹かれました。 天気はいいのですが、映画館はすいています。入場時間丁度くらいにチケットを買って10番でした。「コロナ騒ぎに負けないで映画館にはがんばってほしいなあ、でも、お気に入りの席に必ず座れるのもいいなあ。」 座席に座って勝手なことを考えていると始まりました。 煙がいろいろ変化するような絵の「アニメーション」が映り始めて、素人っぽい男性のナレーションの声が聞こえてきました。「ウソしかつけない子供がいました。」 で、その、最初の言葉にドキッとしました。 そこからに実写になって、「島根あさひ社会復帰促進センター」という受刑施設の遠景が映し出されます。 カメラが廊下を歩く刑務官を追うと、チラシの写真で見た椅子が並べられた部屋が映ります。イメージでしか知らない刑務所とは違います。まず、そこに驚きました。 丸刈りの男たちが椅子に座って、学校のホーム・ルーム話し合いのような雰囲気です。映画は章立てされていて、最終章まで、全部で11章だったと思いますが、20代の青年4人の「TC(Therapeutic Community=回復共同体)」というプログラムに参加している様子と、このプログラムを経験し、その後、出所した人たちの「今」の様子が、だいたい、交互に、丁寧に、映し出されます。映されている受刑者の顔にはボカシが入っていますが、映像では隠されいるはずの表情や仕草、そして言葉が、とても丁寧に撮られているというのが印象的です。 最初の青年は「オレオレ詐欺」の実行犯で、「ウソしかつけない子供」は彼が書き始めた「自分自身」の物語であったことがわかります。 最終章で、誰からも信用されない「ウソつきの子供」に、一度だけ「本当のこと」を言うチャンスが与えられて物語は完成します。 刑期を終えて出所する青年の素顔が映し出されます。ボカシが消えてホッとしました。でも、そこに映し出された表情、特にその眼差しは、思いのほか「寂しげ」で厳しいものでした。ぼくはその表情こそが、彼が「人間」であることの証であるように感じました。 映画ではそれぞれ罪状は異なっていますが、4人の青年の姿を描いていました。その一人一人が「人間」であることを、生まれて初めて許された「人間」の喜びを伝えていました。彼らが、みんな、「人間」であることに戸惑っていたことが、特に印象に残りました。 ただの印象ですが、ワイズマンの映像の、徹底した客観性に比べて「あたたかさ」のようなものを感じる映像だったことに考えさせられました。批判というわけではありません。ドキュメンタリーに於いて映し出される映像とカメラの「位置」の問題なのか、「編集」の問題なのか。でも、この映画の「あたたかさ」の感じには、たとえば見ているボクをホッとさせる「よさ」もあるわけです。被写体とカメラと映像、そして、それを見る観客という第三者の眼、少しづつゆらぎながら物語が生まれていくことをボンヤリと思い浮かべながら見終えました。 蛇足ですが、坂上香監督の辛抱強い仕事ぶりとその成果には心打たれました。この国の刑務所にカメラを入れたことは、やはりただ事ではない努力の結果ではないでしょうか。監督 坂上香 製作 坂上香 撮影 坂上香 南幸男 録音 森英司 音楽 松本祐一 鈴木治行 アニメーション監督 若見ありさ2019年 136分 日本 2020・03・12元町映画館no36追記2020・03・14 翌日、ラジ・リ監督の「レ・ミゼラブル」を見ました。映画の終わりに「友よ、悪い草も悪い人間もいない、育てるものが悪いだけだ」というヴィクトル・ユゴーの原作のことばがテロップで流れました。瞬間、この映画のことを思い浮かべました。「少年たちの犯罪」に限らず、「犯罪」を当人の責任にして批判し、厳罰を口にする風潮が広がっている印象があります。 二つの映画は「人間」として子供たちに出会っているかどうか、「育てる」仕事に携わっている「大人」に問いかけてくる作品でした。青年たちに生まれて初めて「恥ずかしい」と言わしめた刑務所のサークル状に配置された椅子の方が、かつての職業で記憶にある教室の椅子よりも「人間」的に見えたのは錯覚だったのでしょうか。追記2023・06・21 「私、オルガ・ヘプナロヴァー」という20歳過ぎの少女が死刑になった映画を観ました。主人公が人殺しになっていってしまう姿を見ながら、この映画のことを思い出しました。人は、自分を人として扱ってくれる他者の存在なしに生きていくことが難しいこと、自分が、そういう他者として存在するにはどうすればいいのか、そんなことをボーっと考える映画でした。ボタン押してね!

2020.03.15

コメント(0)

-

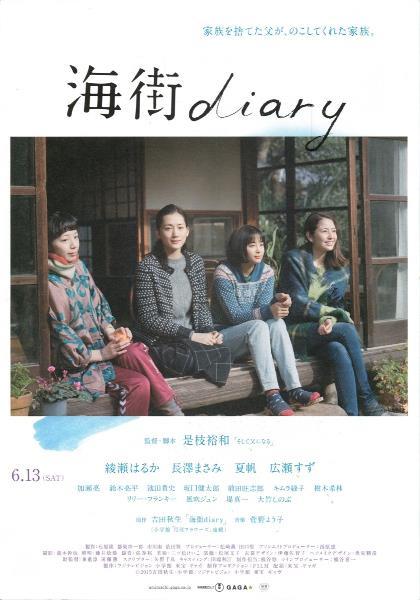

是枝裕和 「 海街diary」 こたつシネマno1