2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2007年03月の記事

全46件 (46件中 1-46件目)

1

-

帰郷しました。

先日から行っていた中部から帰ってきました。 31日は浜松で大の先輩であり友である方と奥さんと食事をご一緒させていただきました。そのまま駅前に宿泊。焼肉美味しかったです。ありがとうございました。

2007年03月31日

コメント(0)

-

名古屋・浜松へ!!

明日から、浜松、名古屋へいってくる予定にしています。 現在、日本一景気のいいという名古屋の様子を直接みてくる予定です。当然ながら歴史関連ももてきます!!

2007年03月30日

コメント(0)

-

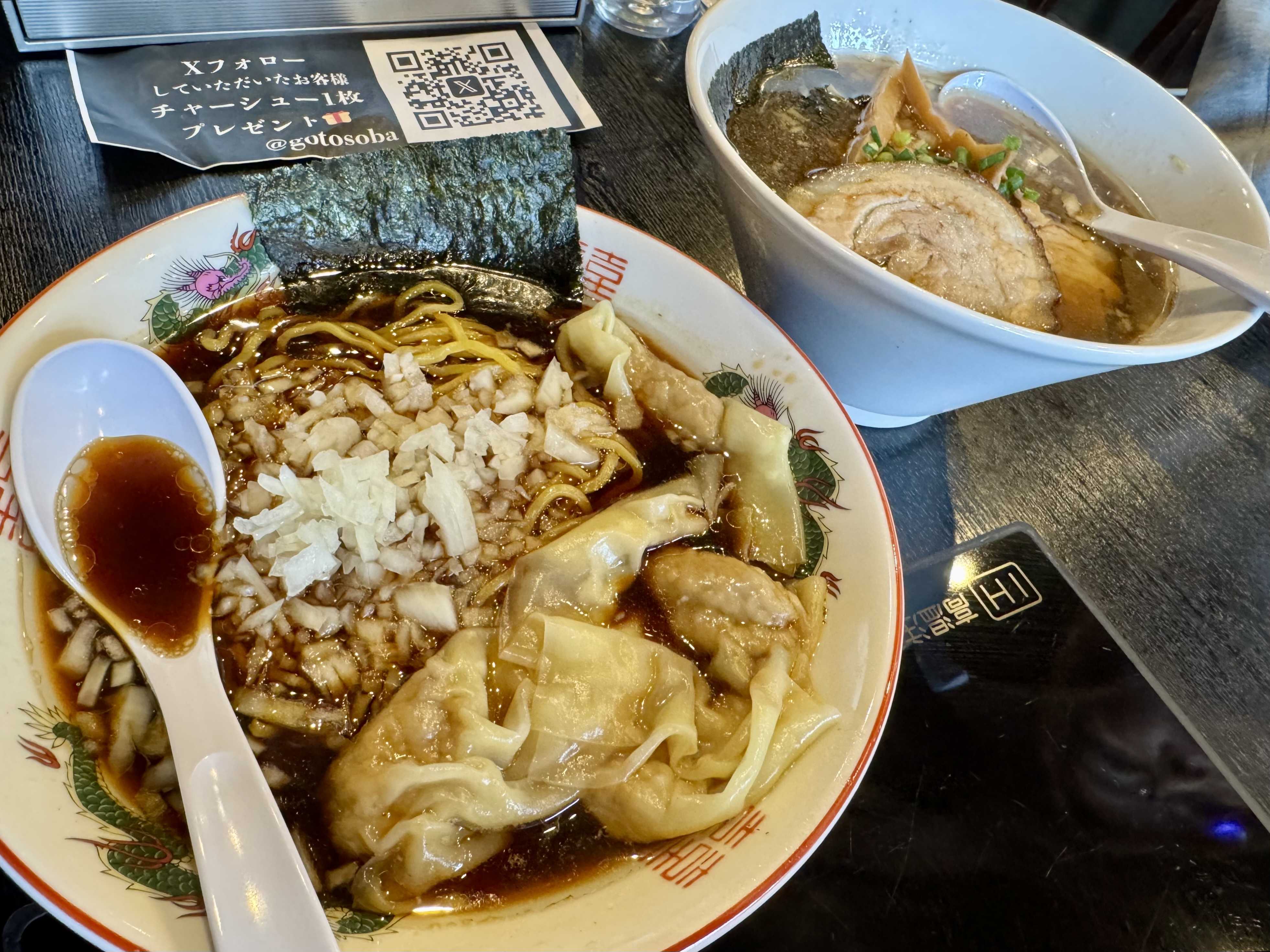

必ずスタミナがつく!!

東京下町の京成小岩から住宅地を行ったところに、老舗のラーメン屋「永楽」があります。 たれをつけないで食べる餃子が有名なお店ですが、ここでオススメなのはスタミナラーメンという名前そのまんまのもの。 ニラ、肉、ニンニク(私の大好物です)がふんだんに入っていて卵がのっている・・・・ こりゃスタミナつくな・・・・

2007年03月30日

コメント(0)

-

東京から出でみます!!

土曜日から、所用で東京から出かけることになりました。 何日間か滞在する予定なので、その辺りの史跡なんかもみてまわりたいと思っております。 詳しくは後日報告したいと思っています。

2007年03月29日

コメント(0)

-

悲しい親子のお話!!

高野山の諸堂の中で有名なのがこの「刈萱堂(かるかやどう)」です。 現在は新しいコンクリート製のお堂ですが、今でも参詣者が絶えません。とても有名な逸話があるからです。 簡単に言うと、中世、ある博多の武士が奥さんが妊娠している最中に、世の中の無常を嘆き高野山に出家してしまい奥さんが高野山に探しに来るのですが、その最中に子供を出産、親子で父親に合おうとしますが奥さんは死んでしまい、息子が出家した父親と対面するも親子を名乗りあえなかったという悲しいお話です。 この堂の中を一周すると絵で詳しくわかるようになっています。 高野山特集、ちょっと更改が遅れてしまいましたがこんなところです。 ぜひ一生に一度は足を運んでみてください。

2007年03月28日

コメント(0)

-

女性的国宝???

高野山の多くのお寺のなかでぜひご覧になっていただきたいものが、ちょっと中心より離れたところにある金剛三昧院というお寺です。 たいへん静寂な境内に小さな堂が点在しています。ここにある小さな多宝塔は国宝に指定されているもの、鎌倉建築の粋を集めていて大変興味深いです。 ここはあの北条政子が創建したそうで、なんとなく女性的な繊細で優雅さが境内にただよっています。

2007年03月27日

コメント(0)

-

ここにもあった!名庭園!!

高野山には諸堂三昧といって、たくさんの小さなお寺がありまして、各寺院は宿坊にもなっているところが多く、宿泊できます。 そんな中にも見事なお寺があるということで「普門院」というお寺にいってみました。ここは空海のお師匠さんが住んでいたところで、その人の肖像画は国宝になっています。 私が行くとお寺の方が親切に応対してくれました。 ここは小堀遠州の作庭した名庭園があるのですが、これが、山の傾斜を利用して大変見事です。ここも宿坊になるそうですが、泊まれたらいいなと思います。 しばしみとれていました。

2007年03月27日

コメント(0)

-

シンボルタワー!!

「高野山」というと必ず出てくるのがこの「根本大塔」です。朱塗りの塔は緑の中でひときわ美しいものです。もちろん真言密教のシンボルでもあります。 もともと根本大塔は空海が生きている時から建てる計画だったらしいのですが、のびのびになって、死後50年くらい建ってからやっと建てられたといわれています。 壇上の中心にあることから、しょっちゅう火災などにまきこまれてしまい、現在のものは昭和12年の再建です。 このような形の塔は「多宝塔」というのですが、ここではあくまで根本大塔とわけています。それは安置されている本尊が違うからなんですね。根本大塔は大日如来を中心にしています。(普通の多宝塔は釈迦仏、多宝仏) なにはともあれ、とても美しい塔ですね。

2007年03月26日

コメント(1)

-

最も古い建物です!!

この堂は「不動堂」といいまして、この付近というより、高野山全体のなかで一番古いものです。当然ながら「国宝」の称号を得ています。 できたのは1190年ごろで、今とは全く違う場所にあったのですが、明治時代にここに移されました。 この堂が国宝である理由は他にもあり、その「造り」にあります。普通の堂とは違い、平安時代の住宅のように四方で違った形をしているのです。このような堂はとても珍しく、かつ当時の住宅の構造を伝える貴重な文化財となっています。 そういえば、なんか優雅な堂ですね。

2007年03月25日

コメント(0)

-

朝敵を退散せよ!!

この堂は「愛染堂」といい、その字の通リ「愛染明王」を本尊としていますが、ただの愛染明王ではありません。 これはあの南北朝時代の火付け役である後醍醐天皇の等身大のものです。 後醍醐天皇については、このブログではあまり触れたことがないのですが、なかなか元気な人で、京都からこの近所の吉野に移ったとき、自分と敵対するものを退散させ、平和になるようにこの堂を創建したといわれています。 後醍醐天皇をしのぶ建物になっています。

2007年03月24日

コメント(0)

-

西行も!!

高野山壇上の上にはたくさんの堂があるのですが、いくつか見てみましょう。 東塔のすぐ隣にある小さいかわいい堂は「三昧堂」というものです。現在の建物は江戸時代の終わりに造ったものですが、実際の創建は平安時代というかなり古いもの。 もともとは「念誦堂」といっていました。 ここは放浪の歌人である西行が修行したところから「西行桜」という桜があって、今の時期におそらく咲いていると思います。

2007年03月23日

コメント(0)

-

西塔へ!!

西塔は東塔の反対側に同じように建っているのですが、東塔とは違って相当古い建物が味を出しています。 西塔は平安時代の初期に創建されたことから東塔より伝統があるのですが、何度も焼失してしまい、今の建物は江戸時代後期のものが残っています。 ただ、堂内に大日如来の木像があり、これは高野山中最古のものだそうです。外からチラッと見ることができますので、ぜひご覧になってみてください。

2007年03月22日

コメント(0)

-

高野山東塔へ!!

高野山の東塔と西塔には一つづつの多宝塔が建っています。 同じような塔が建っているのですが、東西で大きく違うようです。まずは東塔へ行ってみると周りの建物よりやや新しい塔が建っています。 もともと東塔は醍醐寺三宝院のお坊さんが創建したとっても古いお堂が建っていたのですが、江戸時代に焼失してからずっと礎石しか残っていませんでした。 今の建物は焼失前の塔を復元したものが建っていますので、かなり新しいのですね。

2007年03月21日

コメント(0)

-

お母さんに捧げる鐘

高野山の中心は東塔と西塔からなっていて、その部分を「壇上」といいます。 その壇上に時を知らせる鐘があります。 これは戦国時代から江戸時代初期に活躍した福島正則が母の菩提を弔うために建てたもので、後に倒壊、正則の子供が立て直したものです。 正則は後に大名改易(クビ)になり、不幸な人生を送ってしまいましたが、高野山に残した鐘は今もなり続けています。

2007年03月20日

コメント(0)

-

総本山、金剛峰寺!!

高野山は、比叡山と違って山の各所に散らばっているのでなく、この金剛峰寺を中心にその後ろ側に一つの街を形成してお寺が固まっている感じで、比叡山よりまわるのは楽な気がします。 金剛峰寺はご存知「空海」が嵯峨天皇よりこの山をもらって開山したものです。私が行ったときには工事中で上の写真のように門だけ見えていました。 比叡山のように焼き討ちされてない高野山は、この金剛峰寺の周りには根本道場をはじめ、国宝、重文級の建物がたくさんありますので、見ごたえがあります。

2007年03月19日

コメント(0)

-

女は入れなかった!!

高野山駅からバスで更に中心部へ登っていく途中に「女人堂」というのがあります。 これは、女性のための参拝施設です。つまり近代まで高野山の内部に女性は入ることができなかったのです。まるで相撲の土俵のようです。 高野山におまいりしたいけど中に入れない女性はここまで登ってお参りしました。 このように女性を「不浄」として扱い、聖域内部に立ち入らせない傾向は実際日本の宗教関係の施設では他でも見られました。日本史には「女性史」というカテゴリがありますが、私もすこしかじった時、様々なものに制約があったのだとおどいたもんです。 勿論、今はそんなことありませんから、女性も高野山の中まで入れます!!

2007年03月19日

コメント(0)

-

高野山駅は旅情満点!!

ケーブルカーで急坂を登ると高野山駅に着きます。この駅はとてもレトロな駅で建物もなんかの文化財に指定されているようです。 小さな売店が一店。旅情をさそいます。 この駅についてから高野山へは更にバスに乗ってくねくねした登り道を登ります。 少しするすると高野山の中心が見えてきて左に行くと総本山である金剛峰寺があります。

2007年03月18日

コメント(1)

-

ケーブルカーで山上へ!!

難波の駅から1時間以上、南海電車の極楽橋についてから、こんどはケーブルカーで高野山の山頂を目指します。 急峻な山を登り高野山に向かいます。これが、なかなかダイナミックなケーブルカーで高野の自然を満喫できます。

2007年03月18日

コメント(0)

-

高野山、登る!!

比叡山に登ったら、もう一つの聖山である和歌山の高野山にも登らなければと登った記録をご報告します。 高野山は和歌山にある高さ600メートルくらいの山で、ご存知空海によって平安初期に開かれたのが始まりです。 高野山へは比叡山と違い電車で行きました。南海電車で橋本というところからグルグル山を登っていきます。 上は橋本からみた高野山の全景。う~ん、登るぞ!!

2007年03月18日

コメント(0)

-

女性は化粧すべきだ!!

今日、電車に乗っていると熱心に化粧直しをしている女性がいました。 よく、「公衆の前で化粧直しする女性はマナーが悪い」といわれますが、私はいまだにそれが理解できません。 昔の専業主婦が中心だった時代ならともかく、現代社会は女性でも営業したり、忙しい労働をしている人はたくさんいるはずです。そんな人が電車の中の限られた移動時間でまわりに迷惑をかけずに化粧直しをすることがなぜ悪いのでしょうか?周りの迷惑になるような化粧直しなら別ですが。 電車やバスでの化粧直しがマナー違反なら、電車の中で崎陽軒のシュウマイ食って酒飲んで騒いでるバカオヤジのほうがよっぽどマナー違反です。 それだけではありません。酒飲んで吐いたりしているのもたいていオヤジ連中です。そんな連中に「女性がどうだ」という権利があるのでしょうか?? 皆さんはどうお考えですか??

2007年03月17日

コメント(2)

-

最高!下町ラーメン!!

東京錦糸町から歩いて10分ほどのところに、とても美味しい中華料理屋があります。 栄福というそのお店は私が高校時代、お金があると行きたいとおもっていたお店。今でこそ食べられるようになりましたが、学生時代は辛かった・・・・ というわけで、韮溜湯麺を食べました。ここの名物です。 麺は細麺とちじれた太い麺が選べますので、迷わず「太麺」を注文! あんかけのかかり、韮と豚肉が入った麺はやはり美味い!! 中国人店員との話も盛り上がり再度来店することを約し帰るのでした。

2007年03月17日

コメント(0)

-

千年以上前!橋を造る技術!!

上の写真は瀬田の唐橋の架けられた当時の復元模型です。 橋脚が流されないように橋脚は三角に組んだ木に支えられ、さらにそれを大きな石で覆う形で作られていました。 左側の橋脚が外見の状態、右の橋脚が石を取っ払った内部の木の構造を表したものです。 これらは新羅(しらぎ)という朝鮮半島の国からきた渡来人によってもたらされた技術といわれ、「唐橋」の語源にもなっています。 ちなみに橋脚の構造はわかったのですが、さすがに橋の部分は今ではわかりませんので、あくまで推定で再現されています。

2007年03月16日

コメント(0)

-

これが唐橋です!!

現在、瀬田の唐橋は古風な橋の外観を残すだけで、車で通れる道になりました。 今の交通の要所なので車は唐橋の東西でとても混み合っています。 もともと築造当時は少し別のところにあったのですが、織田信長により今の位置に架け替えられました。まん中に島があり、そこを通過して架かっています。 もちろん千年以上前からある橋なので、築造当時は今とはかなり違っていました。その形が発掘からわかってきました。 次回は発掘して判明した千年前の瀬田の唐橋の復元したもとをご覧下さい。

2007年03月16日

コメント(0)

-

千年以上、橋がある!!

上の写真は滋賀県の石山寺から眺めた琵琶湖の風景です。 手前に川が流れているて、橋がかかっています。これは新幹線の橋なのですが、その後ろ側に有名な「瀬田の唐橋」があります。 ここは地図上でもまさに「交通の要所」でして東海道、東山道が通っています。当然、昔からそうであり、瀬田の唐橋が建てられていました。これは当時の先進国である大陸の技術で造った橋だったので「唐橋」といいます。 かつての歴史にもよく出てくる橋です。この橋の話をしてみたいと思います。

2007年03月16日

コメント(0)

-

ネズミカレーの店で食う!!

お詫び 弊社が運営するそば・うどん店「あじさい茶屋新小岩店」にて、3月13日(火)午前6時15分頃から午前8時30分頃にかけて、鍋に異物(ネズミ:約8cm位)が混入したカレールーを用いた商品(18食)を誤って販売してしまうという事実が判明致しましたので、お知らせいたします。なお、当該店舗につきましては午前11時30分に営業を中止致しました。 今回、当該店舗において、お食事をされたお客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。 弊社では、衛生管理の不徹底という、飲食店舗にはあるまじき今回の事態を厳粛に受け止め、原因究明と衛生管理体制が徹底されるまでは、当該店舗を営業休止するとともに、今後このような事態が二度と起こらないよう、より一層衛生管理の強化に努め、再発防止を図ってまいります。1.事実関係について (1) 店舗名 「あじさい茶屋新小岩店」(新小岩駅改札内コンコース) (2) 提供時間 午前6時15分頃から午前8時30分頃 中略 平成19年3月13日 株式会社 日本レストランエンタプライズ 以上、日本レストランエンタプライズHPより抜粋 私、このお店で前日の3月12日にいつもの春菊天そばを食べておりました!!別に異常はありません。元気です。 昨日みたらさすがに閉まっていて張り紙に多くの人が見入っていました。 今後はこういうことがないよう希望します。

2007年03月15日

コメント(1)

-

見事な打撃戦・・・・・

いいのか悪いのか・・・・オープン戦とはいえ大味な試合になってしまいました。 新人投手のテストもしていましたのでという理由もありましたが、両投手コーチは頭が痛いんじゃないでしょうか。 1時から始まり4時半までかかりました。

2007年03月15日

コメント(0)

-

投手陣大崩れ・・・・

この日登板したのは、昨年ハム日本一の立役者八木投手でしたが、初回からまさかの大乱調で味方エラーを含む7失点でした。 西武の左腕松永も打ち込まれ完全な打撃戦に・・・・ とくに八木は軟投派なので変化球のコントロールが命になるわけですが、それが決まらなかったようです。降板後もブルペンで変化球のみを投げていました。 本人にとっては大きな課題を残したようです。

2007年03月15日

コメント(0)

-

今期初観戦!!

今日、たまたま時間があいたので、所沢に最近裏金なんかで揺れている西武ライオンズ対日本ハムのオープン戦を観戦しました。 本当は千葉に行こうと思ったのですが、このカゼの強さではさすがに体にこたえると思いこっちにきた次第です。 さすが平日のオープン戦ですから客はガラガラ。のんびり観戦できました。 観戦記は次回からお伝えします。

2007年03月15日

コメント(0)

-

絶景かな!!

比叡山は京都と滋賀の間の急峻な山脈なのですが、眼下には近江平野というより琵琶湖が一望できます。 琵琶湖はご存知琵琶みたいな形からついた名前ですが(でも昔はもっと出かかった!)、その下のくびれた部分が一望できます。 上の写真がそれですね。琵琶湖の対岸も見ることができ、「近江富士」の山もみえますし、湖東の山脈もくっきりみえます。 あの山の向こうは三重県であり、名古屋もすぐそこです。 しばし見とれる景色です。

2007年03月14日

コメント(0)

-

美しい朱色の塔、浮かぶ!!

比叡山の横川には、横川中堂の反対側にもう一つ、目に付く塔が建っています。 それが根本如法塔です。建物は大正時代に建てられたもので新しいのですが、大事なお経を納めたところといわれています。 横川では他にも幾つかの堂があるのですが、この塔はとても美しく、新緑の時期なんかは最高でしょうね。

2007年03月14日

コメント(0)

-

静寂の空間!!

比叡山の一番北側には横川(よかわ)というところがあります。 ここは日蓮が修行したところでもあるそうです。 私が行ったとき、横川は誰も人が居らず、まさに「静寂の世界」でした。そんな中、とつぜん大きな堂が見えてきます。横川の中心の「横川中堂」です。高いところにあり、清水寺のような感じに建っています。 緑の中にとっても朱色が美しい堂ですが、最近できたもので新しいものです。

2007年03月13日

コメント(0)

-

西塔へ!!

比叡山は大きく分けて根本中堂のある東塔と西塔、横川と三つにわかれています。 こんどは西塔へいってみましょう。西塔には 乗行堂と法華堂がくっついた建物があります。これは多くの寺院にみられるものですね。その奥に比叡山最古の建物である釈迦堂が見えてきます。 比叡山はご承知の通り、織田信長によって全山丸焼きにされましたので、それより古い建物は観ることができないのですが、この釈迦堂はもともと山下の三井寺のものなので貴重な建物となっています。 ここらへんは浄土真宗の開祖である親鸞の学んでいたところで、石碑が建てられています。今ではひっそりとしていますが、多くの学生が学んでいた遺構がいたるところに残っています。

2007年03月12日

コメント(0)

-

野球の季節ですね!!

ちょつと比叡山の話の途中で恐縮ですが、いや~、プロ野球の季節になりましたね! 野球ファンは毎年この時期がたまらなく好きなんですね~。 上の写真は本日行われた横浜スタジアムの試合予告掲示板です。 今年もたくさん観にいきたいですね。

2007年03月11日

コメント(0)

-

留学先は滋賀県へ??

根本中道がある東塔には大講堂というのがあります。 ここは、根本中道のほかにも堂宇が建っているのですが、目立つのが「大講堂」です。 大講堂(国重文)は、もともと別のところにあったものを持ってきたものです。 中には大日如来を本尊として、各宗派の宗祖の像が並んでいます。 日本仏教には色々な宗派がありますが、とても多くの宗祖が比叡山で学んでから独立しています。法然、親鸞、日蓮、道元などがそうで、今でも比叡山には彼らの修行した場所に碑が建てられています。さながら比叡山は仏教の「留学先」だったことがわかります。 比叡山は中世に入ると学生(がくしょう)であるお坊さんが学生運動やってる学生ばりに荒れまくってしまい、学問を学べる環境でなくなっていきました。 そこで、彼らは比叡山から新境地へと発展していったのでしょう。 今の、外国留学のような感じを比叡山が担っていたのかもしれません。

2007年03月11日

コメント(0)

-

比叡の中心!!

比叡山は大きく東塔、西塔、横川(よかわ)と三つのエリアに分かれるのですが、その一番大きいのが東塔です。 各エリアにはそれぞれ「根本中道」があるのですが、東塔の中心がこの根本中道です。 もともと比叡山が開かれたときはここでありまさに「中心」なのです。 根本中道は江戸時代、徳川家光が再建したものですが国宝に指定されていて、とても大きな建物です。 堂内には最澄自作といわれる薬師如来の像が本尊としておかれています。 ここらへんは気温が山下よりかなり低く、暑いときはまさに避暑地ですね。

2007年03月10日

コメント(0)

-

延暦寺、登る!!

比叡山には坂本側(琵琶湖側)からロープーウエーがあり、更に京都側からもロープーウエーがあります。 また、車でも登ることができ、比叡山ドライブウェイとして有料道路があります。 今回は大津から車で移動しましたので、滋賀県側からのぼり、北に滋賀県側に降りるルートで登りました。 曲がりくねった道を登っていくと琵琶湖の湖面がとてもきれいです。 ドライブウェイは滋賀と京都の県境を行くため、カーナビでは何度も県をまたいだことを伝える声が発せられます。 30分ほど登ったころ、大きな駐車場が見えてきて比叡山の中心部があります。

2007年03月09日

コメント(1)

-

信念の人!!

比叡山を開いたのはご存知の「最澄」ですね。 最澄は滋賀県で生まれて、若くして出家しました。当時「お寺」というのは今の「学校」に近いものがあり、平地にあるのが普通でした。また、正式なお坊さんになるテストをする場所が決まっていたので(近畿は東大寺)、その試験に合格し正式なお坊さんになりました。 後、空海らと一緒に中国に行って新宗教の勉強をしてきます。これは南都(奈良)のお坊さんの質の低下や平安遷都が絡んでいるんだと思います。 留学中、帰国後猛烈に勉強していたらしく、「天台宗」といわれる新しい宗派を起こします。「山家学生式」というものを制定しあくまで山などに篭もり修行するものとされ、比叡山にて修行、のちここで死去しました。 その後、ここは比叡山延暦寺として京都の鬼門の備え、京都に近い霊場として現在に残ることとなります。

2007年03月09日

コメント(0)

-

登ろう比叡山!!

京都の東山にひろがる山の上に1000年の法灯をともし続ける比叡山延暦寺は、日本史のなかでも必ず登場する場所の一つですね。 「京都に行った」といっても比叡山は眺められますが、登るのはなかなか難儀なものです。車でも結構かかりますし、山全体が霊場なので、えらく広いんですね。 そんな比叡山に今回は登ってみましょう。 上は京都、岩清水八幡宮から見た比叡山と京都の町です。急峻な山脈であることがわかりますね。

2007年03月08日

コメント(1)

-

これ観たかったんです!!

大阪に行ったとき、とても観たかったものがあります。 ズバリ、富田林の「PL教団の塔」。 宗教についてよくしりませんが(野球は好き)、どんな意味があるんでしょうかね。

2007年03月07日

コメント(1)

-

忘れられた駅!!

最近、鉄道線路の跡を歩くのが流行っているらしく本屋にもそういう関係の本がありますね。 東京にもそんな跡がいくつかあるんですが、とても有名なところを一つ紹介しましょう。ご承知の方もいると思いますが、中央線のお茶の水、神田間の「万世橋駅跡」です。 中央線はもともと「甲武鉄道」という私鉄で飯田町という駅が始発駅でした。しかし、更に都心に延長されこの万世橋駅が基点になりました。 当時は山手線もまだ環状になっていないので、今のように郊外に行く電車は上野、両国、新橋、万戦橋などが始発駅でつながっておらず、独立していたんですね。 ここ万世橋駅は明治期にはかなりの繁華街で栄えていましたが、のちに秋葉原と神田がくっついて始発駅でなくなると廃止になり、駅舎は「交通博物館」になりました。 その博物館も今は閉館し、かつての面影はまったくありません。が駅のホームの跡や写真のような草創期のレンガ造りの高架などが粘り強く残っています。 近くには今、時代の先端をいっている秋葉原があるのですが、神田川を越えると全くの別世界、明治の足跡が残っていました。

2007年03月06日

コメント(1)

-

たまたま・・・・

今日でブログ開設日から666日でした。目指すぞ999!!というか1000日!!

2007年03月05日

コメント(0)

-

海千山千のお寿司??

先日行った千葉の御宿で食べたすしが最高に美味かったことから、ちらし寿司が無性に食べたくなりました。 しかし、たまたまそのときいた神保町は、あまりお寿司屋を見かけないところなので、「何処にしようか?」と思い入ったのが「海鮮山鮮武蔵」という看板のお店。 居酒屋でしょうが、たまたまランチをやっていた、早速海鮮丼を注文。 う~ん、御宿より東京のど真ん中、さすがに落ちるが美味かった・・・・・

2007年03月05日

コメント(0)

-

安い!美味しいそば!!

そういえば先日、「最近はまっている食べ物」のお話をさせていただきましたが、それとは一体なんであるか??? 実は駅の立ち食いそばの「春菊天そば」なんです。 今までは、わかめそばとか、鳥南蛮とかだったのですが、最近はもっぱら「春菊天」!! 今日も食べて仕事しております。

2007年03月04日

コメント(0)

-

帰ってきました!!

数日間、おいとましてすみません。 ちょっと出かけていまして、昨日、3月4日の夜に東京に帰ってきました。 具体的なことはこのブログに織りまぜていきますのでよろしくお願いします。 今日は1日仕事なんですが、スローペースでやっています!!

2007年03月03日

コメント(0)

-

ちょっくらいってきます!!

今日から「とある場所」へいってきます。 も~ちろん「歴史関係」に決まってるじゃないですか!!でも今回は「仕事関係」も含まれています。 後日更改しますので、ぜひご覧下さい。コメントいただいたにも関わらず返信できず申し訳ありません。こちうらも後日ご連絡いたしますので!!

2007年03月02日

コメント(0)

-

どこか行くか!!

今週の週末はずいぶん暖かくなるようですね。 この時期にこれだけ暖かくなるのは嬉しいことです。せっかくだからどこかへ行こうか思案しています。どこかいいところがないかな~。 上の写真は昨年夏に行った山縣有朋の小田原の別邸、古稀庵の川の流れ、このようなところに行きたいですね。

2007年03月01日

コメント(2)

全46件 (46件中 1-46件目)

1