2012年04月の記事

全43件 (43件中 1-43件目)

1

-

意識力

土曜の北辰対策は、ほとんどの受験生が部活と重なり、 出席率はかなり低かった。 開始時刻の1時間以上前に、生徒が数名が訪ねてきた。 参加できないので問題が欲しいと事前に申し出ていた生徒たちだ。 問題を渡し、頑張れよと送り出したが、 実際の手応えはどうだったかな。 対策中も何名かが遅れて合流してきたが、 こうやって、問題を頼んだり、遅れながらも出席したり、 少しでも点を上げようと行動に出れるかどうかは、 後に何らかの差となって出てくるだろうと思う。 行動力というよりは、「意識力」だね。 ちょうど面談週間。 このことにも触れよう。

2012.04.30

-

偏差値57以上16名

今年の卒生たちの進学先を記録していて、 みんなよく頑張ったなあと思った。 特に今年は公立の受験機会が1回になる、新制度入試の元年であり、 みんな慎重になる中、本当によく健闘したと思う。 中1から、あるいは中2から抱いていた憧れの高校。 そこに受かることを目標に、長いこと教室に通い頑張ってきた仲間たち。 授業、対策、特訓と、塾を信じながら圧倒的な力と自信を付け、 ほとんどみんなが、最後まで本命の志望校を替えずに走り抜けていった。 進学校のうち、北辰偏差値57以上の高校を数えると、 今年は何と、16校にもなる。 ss65以上 3名 ss60~65 3名 ss58~60 4名 ss57~58 6名 一人で複数該当する合格校ではない。 一人一校の進学校である。 周辺のある進学塾では表に合格校を掲示しているが、 その実績よりも明らかに立派なものだ。 素晴らしいと思う。 うちは硬派な進学塾ではないが、 目標に向かって邁進して行くエネルギーの強さは、どこにも負けない。 チラシなどで派手に宣伝もしないが、 実績については、他の塾さんと比較していただけたら分かるかと思う。 この記録は、元々上位の成績の者が上位の結果を残したのではない。 普通の成績の者が伸びて、最終的に上位の結果を残している。 そこをしっかりと評価してあげたい。 安定した成績上昇のためには、 少人数個別と集合ゼミの併立という今の指導法に、 守るべき部分があると考えている。 9期生の段階を踏んだ成長記録を、 次の受験生たちに活かしていきたいと思う。

2012.04.29

-

【連絡事項】 日程・漢検など

連休中の時間割についての連絡です。 4月30日(月)~5月2日(水)は、普通に授業があります。 生徒面談、トライアル追試の期間中ですので、 間違えて欠席することのないようにお願いします。 5月3日(木)~5月6日(日)は、GW休校となります。 4月は5日から開始しているため、 5月3日~5日はもともと授業日数には入っておりません。 よって、振り替え等はありませんので、ご注意ください。 5月7日(月)から5月度の授業が始まります。 学校の年間予定表の提出にご協力お願いします。 また、林間学校、修学旅行などの日程確認をお願いします。 中学生は中間テストの日にちをしっかりと把握しておいてください。 範囲表は配布されたらすぐに塾に提示してください。 漢検の締切が5月2日(水)となっています。 塾生はもちろん、家族や友達も当教室で受けられますので、 積極的に申し込んでください。 検定は上位級ほど1回では合格しづらくなります。 ステップを踏み、計画的に受けるようにしましょう。

2012.04.29

-

卒生たちのことば 2011 (2)

名学館は一人一人のことをしっかりみてくれて、 成績だけじゃなく、人柄もみてくれる塾です。 なので、他の塾と違って先生と沢山かかわることができ、 先生との距離がとても近かったです!! 成績で悩んだときも先生が個別補習をしてくれて、 その結果、定期テストの成績も良くなり、 日々努力すれば必ず良い結果が返ってくると初めて実感しました。 夏休みの特訓で理・社の勉強法もわかり、 自分に少し自信が持て、成績も上げることが出来ました。 *中1のころから何度も補習した、頑張り屋のYさん。 熱があっても根性で向き合いに来てくれたよね。 高校でも上位の成績らしいけど、相談があったらいつでもおいでよ。 名学館の授業では、ひとつの問題に対して説明や解説をよくしてくれて、 そのおかげで、内容を理解することができました。 また、北辰対策があり、 北辰の過去問などの問題の解説をきくことができました。 入試の特訓では、朝早くから夜遅くまで特訓をしてくれました。 他にも、過去問の解き方や、入試に出やすいところなどを教えてきれて、 とても役に立ちました。 *受験後半に高い能力が一気に出た、Aくん。 年末の北辰では400点を超えていたね。 高校で頑張っているか。自習や質問に顔を出しな。 僕は中学1年の時から名学館に通っていました。 僕が本当に真剣になって勉強に取り組みだしたのは、 中学2年になってからでした。 それまでの順位は低かったですが、 2年の初めの試験では学年2位を取ることができました。 このとき僕は、勉強することの楽しさを学んだ気がします。 塾長の理社は厳しかったけれど、頑張って食らいつき、 北辰で理科満点、偏差値76を取れた時は、夢のように嬉しかったです。 最後にトップを狙える実力まで上がることができ、 塾長やその他の先生方にはとても感謝しています。 ここで努力することの大切さ、あきらめないことの大切さを学びました。 本当にありがとうございました。 *最後まで真剣に向き合い、素晴らしい成績記録を残してくれたUくん。 学年トップでは収まらず、入試も上位特待だった。 高校でも健闘していると聞くが、また自習においでよ。 私は成績が下がり続けたので、名学館に入塾しました! その頃私が目指していた志望校は、 今のままではほぼ100%不合格という状態でした。 受験は先だとあまり勉強をせず、秋に泣く思いを経験して、 そこでスイッチを入れました! 一番役に立ったのが、塾長お手製の「一問一答・理社」。 これをひたすら解いただけで、北辰が良くなりました! 北辰対策とか、理社の強化授業などの対策をたくさんやっていただき、 勉強に対していつも真剣に取り組めました。 塾長は勉強だけでなく、受験に対する姿勢、気持ちを、 常に押し上げてくれました。 塾長ご指導のおかげで、無事受かることが出来ました! 塾長の理社授業を受けていたおかげで、入試の社会は93点取れました。 たぶん社会がなかったら落ちてたので、塾長さまさまです。 *志望校への挑戦をラストまで続け、見事合格を掴んでいったIさん。 君の元気さが、この教室をいつも明るくしてくれたね。 高校楽しいみたいで何よりだ。いつでも遊びにおいでよ。

2012.04.28

-

公立入試平均点、教科別

こちらの実施状況の、最後に載っています。 数学36.5点ですか。 英語も最低ですね。 もう少し平易な問題を増やし、 実力が正しく測れる試験にすべきですね。 これでは、中位も下位もみんな×なので実力が判りません。 理科の平均が48.7点、社会も49.0点と低いですが、 わが教室の生徒たちは入念に指導しただけあって、 高得点を取った者がかなりいました。 この2教科の貯金が合格に繋がった生徒が、かなりいたと思います。 開示を聞くと、実際に理社で70点台、80点台が相当いました。 今年もこの2科の得点力が合否のポイントになるでしょう。 今まで同様、この地域でトップクラスの力を付させ、 入試に臨ませたいと思っています。

2012.04.28

-

解くのが楽しい!

「解くのが楽しい!」 理科の授業で、生徒が言った言葉だ。 Hさん、Iさん、二人揃って笑顔で語ってくれた。 今までまったく解らずに投げていたものが、 急にふっ切れるように解ったようだ。 本当に嬉しそうだった。 「湿度は何%か」 「露点は何℃か」 「含むことのできる水蒸気はあと何gか」 「8℃まで気温が下がると発生する水滴は何gか」 椅子と人の数を例に、箱と饅頭の数を例に、 いろいろと説明を加えていった。 器がどれだけで、そのうち今どれだけ埋まっているのか。 器に空いている隙間はどれだけなのか。 小さい器になったらはみ出るのはどれだけなのか。 気温15℃の飽和水蒸気量20、 露点8℃の飽和水蒸気量10、 気温5℃の飽和水蒸気量7のとき、 気温が15℃から5℃に下がったとき発生する水滴の量。 いままで懸命に20-7=13をやっていた二人が、 10-7=3だということに気付いてくれた。 露点のときの飽和水蒸気量=実際に存在している水蒸気量。 これが分かればどうってことはない。 もともと10しかないのに、13も出るわけがないのだ。 椅子20に対して人10が、椅子7に対して人10になるのだから、 3人座れないではみ出るということである。 理科ではその数値が水蒸気量として使われているに過ぎない。 この意味が解ったのか、二人揃って冒頭の言葉を発してくれた。 「解くのが楽しい!」 解ればどうってことはない。 その後も類題を解いたが、 回数を重ねるごとにより正確になっていった。 日曜の北辰で出るといいね。 きっと正解できると思う。 「解くのが楽しい!」 訳が分からずに詰まらなかったものが、 ちょっとしたことで理解に繋がっていく。 こういう笑顔があるから、 きっとこういう笑顔のために、 今までも、これからも、生徒に向けて熱い説明が続く。

2012.04.28

-

親が子にできること 4

『勉強好きにさせること』 子どもを勉強好きにさせるには、 そういう空気を親が創っていくことでもある。 子どもが 「学び」 へ自然に溶け込んでいける環境を、 親が意識して与えてあげることである。 子どもというものは、興味を持ち、様々なことを学びたがるもの。 そのエネルギーを理解し、きっかけにしてあげる。 機械が好きなら、ファッションに興味があるのなら、 そこから学習のスタイルを見つけ、発展させていけばいい。 思いっきり極めさせればいい。 学ぶという行為の深さは、そういう自らの意識によって培われていく。 芽を摘んではいけない。 教科書を開くことだけが勉強ではない。 夢中になれることは、航海に出る前に船を点検し、道具を揃えるようなもの。 自分でこだわり、準備し、第一歩に自信を込めること。 ただ適当な船に乗せ、送り出せばいいというものではない。 舵を取っていくのは、 子どもなのである。 小学校も高学年になると、 何かやたらと詳しいものが一つはあるのではないだろうか。 サッカー選手だ、ジャニーズだ。 なぜ詳しいのか。 学習したからである。 「そんな、どうでもいいことばかり覚える暇があったら、勉強しろ」 親はその過程を知ろうともせず、きめ台詞を吐く。 「勉強しなさい」 と親が漠然なことを言うたびに、 子どもは勉強しなくなる。 大事なのは、詳しくなる過程に、何をしたのかということ。 そしてそのヒントを、次へのステップにしていくことなのだ。 全否定し、すべきことを指図する。 親にとっては楽であり、安心な行為だ。 だが、全否定された子どもはどうだろう。 書店で1時間かけて悩み、やっと選んだ1冊の本。 親に持っていったら、言われた。 「何これ?」 「あんた、もっとためになる本、一杯あるでしょ?」 「もーっ、本もろくに選べないんだから・・・買うんなら、こっちにしなさい」 子どもの気持ちが汲み取れるだろうか。 親は普通に、普段の延長で語っていても、子どもはそうではない。 自力でクリアする体験に、真剣に取り組んでいるのである。 言ってはいけない 「セリフ」 と 「タイミング」 がある。 この子は、 もう二度と親の了解を得て本を買おうとは思わないだろう。 過程にこだわるということは、この場合ならば、 《何故この本を選んだのか》 を一緒になって考えてあげることだ。 大人から見て改善すべき点があれば、ヒントとして与えてあげる。 それが次へ繋がる学習になる。 だが、絶対に“しなければならないこと”が一つある。 子どもが選んだ本を買うということだ。 どんな本だろうと買い、部屋に持ち帰り、読ませるということだ。 自分が選んだ本ならばこそ、責任を持って最後まで読ませる。 そして感想を聞けばいい。 凄く面白くても、つまらなくても、必ず検証してあげる。 反省が芽生えれば、次はこうしようと思うだろう。 期待以上の面白さならば、次はもっと発展させた本を読んでみたいと思うだろう。 自分の意思や判断で行動させ、結果を受け止めていく。 この一連のストーリーが、学習なのである。 親が与えた代わりの本で、何ができるか考えてみよう。 成長させるということは、本人に力を付けさせることだ。 勉強好きにさせるということも、その方面での能力を磨くということ。 学習においては、環境がとても大切だ。 学ぶという空気が、家の中にあるだろうか。 すぐ手の届くところに、「知」 を刺激する道具があるだろうか。 ペンやメモ用紙、字典、地図などの位置を確認してみよう。 家のどこにあるだろう。 親の接し方も、子どもにとっては環境の一部だ。 普段の声掛けは、プラスに働く適切なものだろうか。 振り返ってみる価値はあるだろう。 家庭内にルールを作る。 興味を育み、資質に繋げていく。 自力でやらせ、結果を共有していく。 大切な3点である。

2012.04.27

-

親が子にできること 3

『親が子に語りかけるとき』 「宿題やったの?」 「うん」 「テスト出来たの?」 「ああ」 「これ学校に出さなくていいのね」 「う~ん」 「今日の塾、数学でしょ、どう、よく解った?」 「まあ」 「月曜の提出物、全部終わってるの?」 「いや」 「今度の北辰いいのね?」 「はーい」 「うん」「ああ」「う~ん」「まあ」「いや」「はーい」、 いわゆる「二者択一」の返事。 ご家庭でもよくあると思う。 「イエス」「ノー」で済んでしまい、 これでは深いコミュニケーションに発展していかない。 答える方はただ選択して答えているだけだ。 これは、そういう受け答えにしてしまっている、 質問のし方に問題がある。 なぜこうなのかと言うと、それは、 質問する方にストーリーがすべて押し込まれてしまっているからだ。 「宿題やったの?」 「うん」 「テスト出来たの?」 「ああ」 「これ学校に出さなくていいのね」 「う~ん」 「今日の塾、数学でしょ、どう、よく解った?」 「まあ」 「月曜の提出物、全部終わってるの?」 「いや」 「今度の北辰いいのね?」 「はーい」 無意識な質問の中で、子どもが行う行為を、 親が語り切ってしまっているのが分かるだろうか。 「やる」「出来た」「出す」「解った」「終わった」「いい」。 これらはすべて子どもの行為。 会話を繋げるためには、本来それは子どもに語らせるべきものだ。 これらの動詞を語らせるように、替えてみよう。 「宿題はどんな感じ?」 「うん」 「テストどうだった?」 「ああ」 「これ学校にどうするの?」 「う~ん」 「今日の塾、数学、何やったの?」 「まあ」 「月曜の提出物は?」 「いや」 「今度の北辰、どうするの?」 「はーい」 敢えて前の返事を付けているが、 当然これでは妙であり、返事が変わることはもう分かるかと思う。 こんな感じだろうか。 「宿題はどんな感じ?」 「えーっ、いっぱいあって終わんないよ」 「テストどうだった?」 「英語難しかったけど、国語けっこうできたし、まあまあじゃん」 「これ学校にどうするの?」 「あ、それ別に持っていかなくてもいいって」 「今日の塾、数学、何やったの?」 「何かよく分かんないグラフの問題」 「月曜の提出物は?」 「今必死こいてやってるってば」 「今度の北辰、どうするの?」 「部活で行けないって、こないだ言ったじゃん」 少し言葉が出てきた。 それでいいのである。 子どもの言葉に、 子どもがしている、考えている、思っている、感じている行為や事象を、 語らせてあげるのである。 本音もそういう部分から出て来るものだ。 「宿題やったの?」 「うん」 「宿題はどんな感じ?」 「えーっ、いっぱいあって終わんないよ」 この両者の違いに気付いて欲しい。 次に親が返すであろう言葉が、もうまったく違うものになっていく。 前者なら、 「本当?」 「また、あわてていい加減にやったんでしょ」 「どれ、やったの見せてごらん」のように、 悪い方向に発展しがちだ。 でも後者は、 「何が終わんないの」 「そんなにたくさんあるの?」 「どれ見せてごらん」のように、 会話をきっかけに、親が子どもの行為に踏み入っていける展開が期待できる。 同じ見せてごらんでも、意味はまったく違う。 最後にテストの会話で、 その展開をシュミレーションしてみよう。 まず、改善された会話の場合。 「テストどうだった?」 「英語難しかったけど、国語けっこうできたし、まあまあじゃん」 「そう・・・まあまあならよかったね」 「でも英語けっこう空欄だらけ・・・ヤバいんだけど」 「どんなの出たの?」 「もう、覚えてないし・・」 「得意の数学は、昨日やってた関数出た?」 「あ、出た出た、似たやつ出来たと思う」 「そう、じゃあもう一度問題よく調べて見直せば? 特に英語」 「そうだね、また月末にあるし」 そして最悪のイエス、ノーの会話の場合。 「テスト出来たの?」 「ああ」 「あのさ・・・ああじゃ分からないでしょ」 「え? 出来たって聞いたから、ああじゃん」 「何屁理屈言ってんの、どうせまた出来なかったんでしょ」 「ひどいなー、こっちは一所懸命やってるのにさー」 「英語は? まさかこないだより悪いなんてことないでしょうね」 「う~ん、微妙。でもさ、国語出来たって」 「へえー、漢字もろくに書けないお前がねえ」 「何だよそれ」 「成績上げたかったら、少しは見直しでもしなさいよ」 「分かってるよ」 「今までやったこともないくせに・・・分かってないから言ってんの」 「はいはい、じゃ、おれ約束あるから」 「ちょっと! まだ話終わってないんじゃない? あんたもう受験生なのよ?」 「またそれ? でもさ、何とかなるって。おれ追い込み得意だから」 「あのさー」 「時間あったら見直しするからさ、心配ご無用」 「お父さんに言いますよ!」 「言えば~?」 最悪である。 親の描くものが前提にあり、すべて否定的に語ってしまっている。 否定された子どもは、本音を言わない。 本当はマズイと思っているかも知れない。 そんな時、肯定の言葉を差し出し、問いかけ、 子どもに語らせてあげたい。 「どんな〇〇なの?」 「〇〇はどうだった?」 「〇〇してみれば?」 言えそうでいて、意識しないとなかなか言えないことばである。

2012.04.27

-

親が子にできること 2

『言葉のプレゼント』 人間は誰しも可能性を持って生まれてきている。 どこまでも続く、際限のない可能性だ。 それをどう拾い、どう開花させるかは、 結局のところ環境によって決められた「流れ」だと感じる。 数百人の子どもたちと接してきて、そう感じる。 環境とは、小さい頃から受け止めてきたリズム。 子どもたちはみな、そのリズムを纏い、精一杯生きている。 その当たり前の空気が、流れとなり、今がある。 厳格な環境で育った子ども。 放任されて育った子ども。 愛情を十分にもらえずに育った子ども。 スキンシップを大事にして育った子ども。 いつも家庭に笑顔が溢れている。 あるいは逆に、笑いのない空気が当たり前で育った。 そんな様々な経緯を背負った子どもたちが、 定時になると、自分の流れを確かめるようにこの教室に集まってくる。 それぞれの想いで、 それぞれの表情で。 家庭という精神を育む環境に、どんな流れが描かれているか。 それは、子どもに与えるリズムにとても大きな力を持っている。 親は子どもに語りかける。 でもそれにマニュアルはない。 数万回のコミュニケーションに勝るものがある。 たった数回でいい。 感情を共有してあげる言葉をぶつけてあげることだ。 待っている言葉を、プレゼントしてあげることだ。 「よかったね」 「やったな!」 「凄いじゃん」 「残念だったね、でもさ・・・」 「おめでとう!」 「よく頑張ったよな」 「そう、悔しいよね・・・」 「最高だね」 「そりゃ誰だって怒るよな」 「悲しいなら、うんと泣きな」 「辛かったもんね」 「おまえ、やるなぁ」 「思った通りにやってごらん」 「心配すんなよ」 「そうそう、その調子!」 「おまえはおまえだよ」 「自分なりに頑張ってみな」 「やってみただけあったね」 「よく我慢したよ」 「すげえな!」 親としての評価や指導ではない。 子どもが抱えているその瞬間の感情を、スッと抱えてあげる。 そんな言葉が、子どもたちには最高のエネルギーになる。 方法論を得々と語ることだけが会話ではない。 「おまえ、やるなぁ」 「チョーすげえじゃん!」 このたった一言が、子どもの明日の行動に熱を与えていく。 子どもたちは自分が未熟だということを知っている。 未熟ゆえに、どうしらいいかと悩んでいる。 思い切ってやってみたことが裏目に出たとき、 あなたは子どもにどんな言葉を掛けているだろう。 「〇〇ってもんは、こうしなきゃ駄目なんだよ。それくらい分かりそうなもんだがな」 「何事も計画や準備がなけりゃ、上手くいくもんじゃないだろ」 「失敗? なぜそうなったか教えてあげようか。それはね、おまえがまだ・・・」 「何、こんなことも出来ないの? 〇〇しないからでしょ」 「ハハハ・・・そんなんじゃ、出来るわけないだろ!」 子どもにアドバイスを与えてあげることは悪いことではない。 でも、その言葉を受け、子どもが自ら考え、 次の行動に有意に働くものでなければ、ただの評論だ。 親は審査員ではないのである。 子どもが失敗を悔やみ、残念がっている。 ならばその心を、まず受け止めてあげればいい。 「そう、残念だったね。でもよく頑張ったじゃない」 そう言って背を押してあげる。 これで十分なのである。 こういう会話を重ねていくと、 どうしたらいいか悩んだときに、子どもの方から親に訊いてくる。 同調の言葉を求めにやって来る。 そういう空気は蔑ろにしてはいけない。 やがて親子にとっての絆になるものだ。 ここぞとばかりに指摘を重ねることが全てではない。 いつも反省の空気を作っていると、 思いっきり前進できずに、子どもの精神は足踏みを始める。 また評論されると思い、やがて語らなくなる。 親が大人としての正論を言えば言うほど、 子どもの口は固く閉じられていく。 方法論は、ただ翳せばいいというものではない。 子どもの欲するタイミングで与えるから活きてくる。 欲するタイミングなら、いくらでも薀蓄してあげればいい。 子どもが喜んでいる。 子どもが悲しんでいる。 子どもが悩んでいる。 親はそのストレートな成長シーンを、抱いてあげよう。 心が共鳴する言葉をそっと掛けてあげよう。 子どもが今どう思っているのか。 何よりも第一に掴み、包み込んであげたい。 包み込める空気をいつも用意していたい。 その行為が、次の自らの可能性を拓く行動の支えとなり、 子どもが主体で語り、考えていく、強い流れを作っていく。 「頑張ったんだよね」 そう語ってあげたときに見せる、誇らしげな小さな笑顔。 大事にしてあげたい宝だ。 言葉というものは素直だ。 きっと、 どんなご褒美よりも、どんなご馳走よりも、 素敵なプレゼントになることがある。

2012.04.27

-

親が子にできること

新学年の生活に慣れ、桜咲くころの緊張感が失われつつある。 GWの先には試験もあり、 学習スタイルを見直していく大事な時期になってきた。 こういう変化や修正が伴う時期は、 家庭でも衝突が起きやすいものだ。 様々な点で親子の感覚や考え方にズレがあるため、 互いに押し合えば、やはりこじれやすい。 親子の問題について、 過去の記事から幾つか拾っておきたい。 子どもとの間の空気は、親の接し方でいくらでも変えられる。 立ち位置、視点、意識、話術などを工夫しながら、 子どもが育てていこうとしている芽を探し、守ってあげたい。 トラブルが起きて親子間がギクシャクする前に、 何かヒントを掴んでいただけたらと思う。・・・・・・・ 『肯定すること』 肯定の言葉で接してあげると、子どもは安心する。 努力したね。 頑張ったね。 ここ、よく出来たな。 やればこんなに出来るじゃない。 こういう言葉には、目に見えない魔法がある。 大人は子どもに接する時、現在の自分の位置で語ろうとする。 今の自分は出来る。 当たり前だ。 よく考えてみよう。 自分には分からない時はなかったか。 いくらやっても成績が伸びず、苦しんだ時はなかったか。 努力を認めてもらえず、悔しい思いをしたことはなかったか。 親にも師にも、成長してきた過程がある。 今、目の前にいる子どもたちは、その過程の中で、 悩みながら必死に闘っている。 どんな言葉が嬉しかったか、そっと考えてみよう。 当時の自分にとって励みになったものは何か。 その記録をしっかりと子どもに託してあげよう。 子どもは、肯定の言葉で接してあげると安心する。 努力を誉め、汗をねぎらい、行為を称えてあげよう。 試験で50点だったなら、 「半分も間違えたのか」 ではなく、 「半分も出来たじゃないか」 と語ってあげる。 その空気の運びが、次の活力に繋がっていく。 否定の言葉は、子どもの心を破壊する。 「何でこんなの間違えるの?」 「普段からちゃんとやってないからでしょ」 「いつも見直ししなさいと言ってるじゃない!」 子どもは思う。 (間違えたくて間違えたんじゃないよ) (私なりにちゃんとやってんだから) (見直しだってしたんだよ) 大人の基準で接する限り、接点は見つからないのだ。 一歩引き、子どもの心を覗いてあげよう。 以前に書いた。 言葉の語尾には、否定形ではなく肯定の表現を使うこと。 子どもに語り掛けてあげる上で、とても大切な意味を持っている。 次の二つを比較して欲しい。 「英語は良かったけど、数学がだめじゃない」 「数学は悪かったけど、英語がいいじゃない」 ただ語順を変えただけで、子どもの受ける印象は180度変わる。 前者は、肯定しながらも語尾の否定によってそれを打ち消してしまっている。 後者は、否定を語尾の肯定によって逆に覆している。 子どもは、どう思うだろう。 コミュニケーションの余韻というものは、言葉の後半が決めるもの。 どちらの言葉に、優しさが、次に繋がるものがあるか。 どちらの言葉が、より強く自信という武器を拾えるだろうか。 言うまでもないだろう。 普段の話術に、肯定の言葉を意識してあげたい。 どんなに頑張っても結果が出ない時がある。 その結果だけを見て否定するということは、 頑張ったという行為のすべてを否定すること。 否定された子どもは、悩み、行き場を失っていく。 二つの会話を比較して欲しい。 「また同じミスして! いつになったらいい点取れるの!?」 「・・・・・」 「間違えたところ、いつもちゃんと見直さないからでしょう」 「やってるよ」 「やってるって、あんた、しっかりやってれば間違えないはずよ!」 「そうだけどさ・・・」 「普段の勉強が足りないからこうなるんじゃないの?」 「じゃあ、何をどれだけやればいいのさ!」 「また同じミスしちゃったね。でも次はきっといい点取れるよ」 「そうかなぁ」 「大丈夫だって、こことここは今回よく出来てたじゃない」 「うん、ちょっと練習したからね」 「そうそう、その要領で、今回間違えたところもしっかり見直すのよ」 「また出るかも知れないしね。でも苦手なんだよな」 「やれば出来るって。やった分だけ力になるんだから」 「うん分かった、次こそ頑張ってみるよ」 決定的な違いが、お分かりだろうか。 それは、学びの主導権をどちらに持たせているかという点である。 親が持てば、会話は崩壊していく。 子どもが持てば、自らプラスの言葉を必ず吐く。 親は、その有意な方向の、舵取りに徹していればいいのである。 しっかり見守り、プラスになる言葉を与えてあげよう。 目的は次に向かって奮起し、進歩していくことにある。 試験は単発のスコア戦争ではない。 肯定の言葉は、そのスコアを超えた部分で動き、 家庭の空気を温かく変えていく。

2012.04.27

-

北辰対策、塾生&外部生受付中

昨日の連絡をもう一度載せておきますので、 確認をお願いします。・・・・・・・ 週末28日(土)に「北辰対策」を行います。 今回は特別に塾外の生徒の参加もOKとしています。 塾生の知り合いで参加希望者がおりましたら、ぜひ申し出てください。 このブログを見てやってみたいという生徒さんからも、 積極的な問い合わせを待っています。 外部生は当日の午前まで受け付けます。 ただし他の学習塾さんに通っている方はご遠慮いただいています。 その塾さんの指導の一部に踏み入ることは出来ませんので、 通っている所で対策などのサービスを受けてください。 当教室の対策は、すべて料金は無料です。 プリント代もいりません。 今回の北辰対策の時間は、午後1時から5時過ぎまでとしています。 部活の関係で途中から参加するなど、 予定のはっきりしている人は事前に伝えてください。 塾生は教室に掲示中の名簿に、〇印を記入してもらいます。 参加希望者は早めに記入をお願いします。・・・・・・・ なお、以前お知らせしました塾生の面談は、今日から開始します。 トライアルの追試も今日からです。 頑張りましょう。

2012.04.26

-

予想点的中

今回の公立入試の平均点予想は、問題分析後、 3月3日の予想平均点という記事に書いている。 そのときは「238点」と予想したのだが、 実際は「237.9点」なので、何とほぼ完璧に的中だった。 それに対し県の予想は279点だから、41.1点も違ったということだ。 あの問題で何でそんな平均点をはじくだろう。 前年より36点もプラスという、大幅易化の予想をしていたのだ。 この認識のズレが結局問題の難度の不適正に繋がっているのだろうと思う。 県の問題作成担当は、猛省して欲しい。 この平均点では、適切な実力判定ができない。 来年さらに平均が下がったなら、 もう入試として機能しない領域に踏み込みつつあることを、 自覚して欲しい。

2012.04.25

-

入試平均点= 「237.9点」

公立高校入試の平均点が発表されました。 タイトルの通り、5教科合計で「237.9点」です。 昨年の前期に対し、「-5.3点」という結果でした。 教科別がまだ出ていませんが、数学の難化が大きかったように思えます。 合格者の自己採点や得点開示から考えると、 もう少し低いかなと思ったのですが、 国語・社会あたりが高かったのでしょうか。 まあそれでも1教科あたり「47.58点」ですから、 十分低いですけど。 ちなみにこの正解率は、昭和52年度まで遡っても最低です。 過去35年間の最低ということです。 問題が、受験生たちの実力に見合った適切なものなのか、 いい加減見直していく必要を感じますね。 教科別の詳細が出たらまたお知らせいたします。

2012.04.25

-

北辰対策、外部生受け入れます

週末28日(土)に「北辰対策」を行います。 今回は特別に塾外の生徒の参加もOKとしています。 塾生の知り合いで参加希望者がおりましたら、ぜひ申し出てください。 このブログを見てやってみたいという生徒さんからも、 積極的な問い合わせを待っています。 外部生は当日の午前まで受け付けます。 ただし他の学習塾さんに通っている方はご遠慮いただいています。 その塾さんの指導の一部に踏み入ることは出来ませんので、 通っている所で対策などのサービスを受けてください。 当教室の対策は、すべて料金は無料です。 プリント代もいりません。 今回の北辰対策の時間は、午後1時から5時過ぎまでとしています。 部活の関係で途中から参加するなど、 予定のはっきりしている人は事前に伝えてください。 塾生は教室に掲示中の名簿に、〇印を記入してもらいます。 参加希望者は早めに記入をお願いします。 なお、北辰対策はしっかり受けることで成果が出るものです。 「これ、出なきゃいけないの?」 「ねえ、〇〇ちゃん、出る?」 などと会話している時点で、アウトですよ。 出なきゃいけないではなく、出て参加することで得点力を磨きにいくのです。 〇〇ちゃんの意思ではなく、自分の意思で個人で参加するのです。 自ら向き合うことで可能性を掴みにいく。 この対策の基本をしっかり捉えていてください。 その姿勢は、今後の成果に大きな影響を与えるでしょう。

2012.04.25

-

2012 彩の国進学フェア

中3生とその保護者様に連絡です。 表題の件ですが、 今年の日程もすでに決まっています。 こちらのページを確認してください。 夏休みに入ってすぐですね。 今年は北辰や検定などとは重なっていないようです。 当日、どこの高校と話をするのか、 今から少しずつ志望校の絞り込みを始めておきましょう。 目標となる高校がはっきりすれば、 学習に込めるエネルギーが違ってきます。 私立は併願でいくのなら、そのパターンまで計画を立てることです。 5日後の北辰にも志望校を書くでしょうが、 もう現実に則した効率の良い書き方を考えましょう。 模試の判定も、進学フェアの利用も、 大事な受験準備として活用・活動していくべきときになったのです。 フェアの日程は必ずカレンダーに書き込み、 親子で行くスケジュール組みを進めてください。 今ならまだ、親御さんのお仕事の調整なども、 ききやすいのではないでしょうか。 こうして素早く情報を流しても、 気付いていただけない方も、やはりいらっしゃいます。 情報収集は後手になると、非常に不利になる場合もありますので、 保護者会やお知らせでも再三伝えておりますが、 当ブログの定期的な確認をぜひお願いします。

2012.04.24

-

繰り返すこと

レベルを上げたければ反復することだ。 何度も何度も、我慢しながら練習することだ。 横着していてはレベルは上がらない。 力というものは、練習量に比例して付いていくものなのだ。 10個覚えるべき時が来た。 ならば10個覚えよ。 リストを頭に入れるべき時が来た。 ならばそのリストを覚えよ。 努力せずに点が取れないと不平を言う。 どうせ頭悪いから無理だと言う。 行動もせずにそんなことを言う君は、 本当に点に見放され、無理のまま終わってしまうだろう。 覚えようとせずに、どうやって問題に立ち向かうのだ。 覚えることで力が蓄えられ、可能性が増えていく。 どんどん増えていく。 その、頭に植え付けるためには、反復練習が必要なのである。 習字、バレエ、ソロバン、ピアノ、水泳、空手、料理、絵画・・・ あらゆる塾や教室は、すべて、 練習で技術を研くという方法を取っている。 ピアノもソロバンも、毎日眺めているだけで上手くなるのか。 自転車だってローラースケートだって、 繰り返しチャレンジするから出来るようになり、 さらに続けるから技術が安定していくのである。 学習塾も基本は同じなのだ。 ただ先生の説明を聞いていても、解く技術は研けない。 実際にペンを持ち、先生の言葉をヒントに解いてみる。 覚えるべきものがあれば無条件で覚え、 繰り返し解く練習を重ねていくのである。 そのステップが力を付けるための核になっていくのだ。 学習塾の場合は、「勉強を教わりに行く」と表現されるが、 これもおかしな話だ。 ただ「教わる」「教えてもらう」という姿勢でいてはいけない。 「習う」のである。 習うという言葉には、自分が踏み込んでマスターする、 アクティブな意味が込められている。 習うというのは、「学習塾」の字の通りであり、 本来「勉強を習いに行く」と捉えるべきものだろう。 習字、バレエ、ソロバン、ピアノ、水泳、空手、料理、絵画。 先のこれらを語るとき、すべて、 「教わる」ではなく「習う」を使っているはずだ。 「ソロバンを教わりに行く」などと言うだろうか。 ただ学習の場合は内容が複雑で多岐に渡っているため、 まず理解するというステップがどうしても必要になる。 だが理解することと実演することは、分離すべきものではない。 その両方を並行して進めることが、 「習う」ということなのである。 「これがドレミファだよ、しゃあ弾いてみな」というピアノの指導と、 「これが因数分解だよ、じゃあ解いてみな」という数学の指導。 「違う違う、こう弾くんだよ」と手本を見せてフォローするピアノの指導と、 「違う違う、こう解くんだよ」と解き方を見せてフォローする数学の指導。 「やったね、弾けたじゃん」と拍手して誉めてあげるピアノの指導と、 「やったね、解けたじゃん」と花マルで誉めてあげる数学の指導。 基本の流れは一緒なのである。 本人が対象物にぶつかり、何度も反復するという流れだ。 力も技術も自分で向き合い経験することで身についていく。 勉強も、 繰り返すことにより習熟していくのである。

2012.04.24

-

生徒面談

今週の終わりから模試の返却を兼ねた「生徒面談」を行います。 新学年に慣れて、連休も控え、気が緩みがちな時期なので、 とにかく引き締めることを第一とした面談になるでしょう。 中学生は1ヶ月後には中間テストが待っています。 追い込まれて慌てないように、 今からコツコツと知恵の種を集めてください。 芽が出るまでには時間が必要なのです。 だから今から撒いて、毎日水をあげるのです。 収穫がどうなるかは、連休の過ごし方で決まりますよ。 学年のリセット後、最初の試験だけに頑張りましょう。 面談では生徒によっては厳しい話も出ると思います。 特に自分がダラけてると思う受験生は、 課題の手みやげをもらわないように注意しましょう。 なお、質問や相談などがあれば遠慮なく話してください。 こういう場で自分の気持ちや考えを語れる生徒は、 後々に伸びてくるものですよ。 ヒントだけでもしっかり掴んでください。

2012.04.23

-

塾のクラス人数と入試について

学習塾には色々な形態があります。 特に指導形態である「クラス人数」は大きなポイントです。 大人数になるほど学費は安くなるものですが、 なぜ安いのかもよく考えてみることも必要でしょう。 クラス人数が増えれば増えるほど、 普通、生徒一人あたりに投じる教える側の人件費は減っていきます。 当然学費は安くて済むことになります。 また、生徒一人一人に分配される先生の「エネルギー」も、 「個と向き合う時間」も減っていくことになります。 生徒から見れば、細かいフォローが不十分になり、 質問のチャンスも減ることから、 解らない部分が置き去りになる悪循環が始まりやすくなります。 集団で教える塾からうちのような少人数の塾に移って来るとき、 ほとんどの方が、「人数が多すぎて解らなくなった」と話されます。 理由としては先に書いたような、 「個」を掘り下げる指導に手が回らず、 解らない部分が解決されずに進んでしまう点があるようです。 生徒たちの疑問には個人差もあり、 みな内容も大きさも違います。 大人数のクラスで、そのひとつずつをフォローして進むためには、 物理的にもの凄い時間が必要になります。 だから少人数に細分化し、それぞれに担当を付けるという、 少人数化した個別指導が見直されてきているのです。 生徒が減れば先生のエネルギーの分配率も高まり、 一人ごとに掛ける時間も大幅に増え、 質問対応も個別に沿った深いものに改善していくことが可能になります。 私も特別ゼミなどで大人数の指導は行いますが、 やはり生徒数が多くなればなるほど、 一方的なレクチャーの色合いが濃くなってしまいます。 そこで成果が得られる条件は、 自ら真剣に向き合える生徒であることですが、 それも集中特訓のような、一方的な指導であるという前提での話です。 細かいやりとりが望まれる普段の授業で、 15名とかを一斉に理解させ、 各自の疑問を常に解消できたら凄いことでしょう。 さすがに20名を超えるクラスで運営している塾はないとは思いますが、 もしそれに近い人数で回している塾があったとしたら、 個人差のある基礎定着用の時間を、 どう配分し注ぎ切っているのか知りたいところです。 まあ、15名以上でも、 定期テストを見据えた今の単元を見ることは可能です。 だからテストの点数や学年順位を上げることも、 今の部分を強化すればいいので、可能でしょう。 でも問題なのは、先ほど基礎定着と言いましたが、 ここまで学習してきたことのトータルな定着部分です。 その個人差が最も出る、一番の根本部分に手を打ち、 フォローし、リカバリーし、強化していくには、 大人数であればあるほど手が回らなく、おざなりになるものです。 と言うか、15名超で、授業時間に今の単元を教え、 さらに一人一人基礎から見直していくなど到底無理です。 その15名を仮に3名ずつ5クラスに分けられれば、 同時進行で5人の先生による、 生徒のニーズに合った掘り下げた指導ができるのです。 1人でこの5人分の緻密な指導をすることはできません。 無理というのは、そういうことです。 定期試験が良くなっても、北辰や実力模試がいつも悪い。 こういう生徒は意外と多いものです。 学校の成績がいくら伸びても、 定着を量る模試の偏差値が低迷していれば、 入試で太刀打ちできません。 内申点がいくら良くても、本番での筆記力がなければ合格できません。 内申は貯金だという考えは、 もの凄い優秀な内申点のケースであり、特例です。 通知表の数ポイントは本番の2、3問で簡単にひっくり返ります。 だからこそ、1年からの基礎定着に時間を注ぎ、 偏差値で量られる全体力を上げていく必要があるのです。 先の、フォロー、リカバリー、強化が授業の中でできているのかどうかが、 その偏差値に繋がっていく大きなポイントになります。 それが実践されているかどうかは、 何だかんだ言っても、入試結果(進学実績)に反映されているものです。 その塾は偏差値60以上、あるいは55以上の高校に、 何人(何割)進学しているのでしょうか。 入塾時の成績が同じではないとはいえ、結果がどうかということは、 その塾の持つノウハウや牽引に必ず関係があるものです。 受験時の偏差値力を、塾がどの程度まで伸ばしているのか。 進学校を知り、クラス人数を知り、総合的に判断してみる。 その結果、 大人数のクラス指導でも、進学結果が伴っていれば問題ないですし、 少人数でも結果が伴っていなければ問題ということです。 定期試験で何点上がった、 順位がどうだとかの目先の指導だけではなく、 その数値はもちろんしっかりと押さえつつ、 志望校合格に則した組み立てた指導が、 担任の配分を工夫し、並行してどこまでできているかどうか。 また、指導者の情熱が、 時間を割いてどこまで子どもたちにぶつけられているのか。 そういうことを親御さんも子どもたちも、しっかり確認し、 後に深刻な課題が起きないように、 自分に合った良い塾を見つけて欲しいと思います。

2012.04.22

-

卒生たちのことば 2011

自習のときなどにも質問すれば、 自分が理解するまでとことん先生がつきあってくれたりして、 とてもうれしかったです。 たくさんの先生たちのおかげで、自分が目指していた高校に入れました。 学校のテストも、たいさくなどのおかげで点数があがりました。 (Mさん) *Mさん、高校からのお手紙ありがとう。 頑張っていることを知り、嬉しかったよ。遊びに来なね。 名学館はグループなので、気軽に質問できるし、 分かるまでおしえてくれるので成績が上がりました。 また、同じグループになった人と友達になれるので、 塾が楽しいです。 あと、テスト対策や入試対策を無料でやっていただけるので、 おさいふにも優しいです(笑) あと自習もできるので、自分の点を伸ばせます。 いいトコロです。 またいつか来ます。 (Sさん) *小5の春から5年間通ってくれたSさん、ありがとう。 いいトコロだから、本当にまたおいでね(笑) 私はこの名学館に入って勉強のやり方が分かりました。 入る前の自分は、勉強のやり方がよく分からなく、 成績もよくありませんでした。 しかし、塾の先生に教えてもらい、テストの点が上がりました。 授業なども楽しく受けられて、 2時間あっというまにすぎてしまいます。 でも、分かりやすく、少人数なので質問をしやすかったです。 違う中学の子とも仲良くなれて、勉強はつらくても、 塾に行くのが楽しかったです。 頑張って最後までやれば、楽しい時間がやってくるので、 これからもこのつらかったことを忘れないで生活していきます。 (Kさん) *頑張り屋さんのKさん。塾で掴んだものが何か役立っているなら、 塾長も嬉しいよ。遊びにおいでね。 塾長や塾の先生は、わからないところは、わかるまで教えてくれた。 授業以外でも、自習のときなどに、優しく声をかけてくれ、 指導にあたってくれた。 名学館にはおもしろい先生もいて、授業が楽しかった。 北辰対策や、テスト対策はわかりやすくて、点数が上がった。 24時間トライアルは、すごく大変だったけど、 たくさん勉強できて充実していたし、とてもいい思い出になった。 塾長の理社はわかりやすいので、授業が楽しかったし、 理社の偏差値が最初に比べて、上がった!!! (Tさん) *最後まで真剣に向き合ってくれたTさん。 高校に入っても化学の補習をしたね。またおいで。 私は名学館に入って、 中間テストや期末テストの点数がすごく上がりました。 特に英語は40点近く上がり、とてもうれしかったです。 これは、名学館の先生方が、 テスト対策や理社の特訓などをしてくれたおかげだと思っています。 名学館は北辰対策などほかにもたくさんの対策を行っており、 先生方の説明はわかりやすかったです。 夏の24時間トライアルに参加したときは大変だったけど、 いつも塾の仲間と一緒にすごすことができてとても楽しかったです。 (Sさん) *自分の学習姿勢をちゃんと持っていたSさん。 対策はいつも最前列だったね。遊びにおいでよ。 卒生の多くが口を揃えるようにして語ってくれることがある。 「楽しかった」ということだ。 ここで紹介した生徒たちも語っているように、 教室が楽しい存在であることは、とても意義あることだと思っている。 塾は勉強する所だと言っても、 子どもたちはまだ14、15歳。簡単に割り切れる年齢ではない。 楽しく、また来ようと思える空気があり、 同時に温かいことばがすぐそばにある。 この教室の色や温度を、子どもたちはしっかりと感じ取っている。 みんなのたくさんの笑顔を証明するように、 最後に「楽しかった、だから頑張れた」と言ってくれることが、 何より有難いことだ。

2012.04.22

-

慌てず、遅れず

連日、体験授業が続いています。 昨日は私が理・社の体験を受け持ちました。 週明けにも2名入っています。 学校の授業が進み始め、 早めに手を打っておきたいという意識が高まっている。 そんな感じがします。 中学生たちは定期テストまであと1ヶ月と少々です。 生徒本人にしても、親御さんにしても、 塾をどうするか、判断すべきタイミングでしょう。 昨日の生徒は、中3受験生。 前向きに取り組んでいけそうな、しっかりした子でした。 筋道を立てて指導し、手順に沿ってコツを掴ませてあげれば、 大きく成長しそうな資質を感じました。 目標を定め、計画を練り、時間を無駄にしない。 そういう基本をもう一度大事にしながら、 今何ができるのか、何をすべきなのかを、ぜひ考えて欲しいと思います。 ご本人の頑張りに期待したいですね。 塾を始めるタイミングは人それぞれですが、 「慌てないこと」であり「後手にならないこと」です。 言い方を換えれば、「機を逃さない」ということです。 今動くべきか、あるいはいつ動くべきなのか、 不安や迷いがあるときは、お気軽にご相談ください。 ぜひ忌憚なくお話しができたらと思います。 また、わが教室は学習指導だけでなく、 カウンセリング・相談の窓口をいつも開けて、 地元の方々のサポートに努めています。 親子問題、教育、学校、学習、生活、受験、進路など、 無料でご相談いたしますので、ぜひお訪ねください。 塾を探されていない方でも構いません。 そういう方ともすでに、 100名近くお話しの機会を設けました。 悩みを抱えている方々に、 少しでも役立てばと思い、やっています。

2012.04.21

-

真剣に・・・

平成25年の公立入試は3月4日に実施される。 日数を逆算すると、あと317日残っていることになる。 毎年語っているが、 この日数はすそのまますべて受験準備に使えるわけではない。 あらゆるイベントや学校行事、受験外の勉強、提出物作成、 学校見学、面談、私的な予定などを引くと、 およそ半分程度しか残らないと思って欲しい。 それは受験を終えたときに実感されるだろう。 この先輩たちのメッセージは、君たちのためにまだ教室に残してあるが、 実際に受験を走り抜けた先輩たちが何を伝えようとしているのかを、 しっかりと感じ取って欲しい。 時は戻って来ない。 先日の春休みに2年生までの復習をすべきだったと悔やんでも、 取り戻せないのだ。 ならば今を大事にしよう。 5月連休までに何が組み立てられるのか、 じっくり考えてみようではないか。 2週間あれば、今より何歩進めるのか。 そういう小さな積み重ねの記録が、 やがて大きな財に繋がっていくのである。 君は時間をどれだけ意識している。 目の前の課題に自力でぶつかることを、どれだけ大切にしている。 トライアルの結果を受け、 「全然勉強してなかったからな」 「100点なんてマジ無理だろう」 「やってる時間ないし」 などと評論している暇があったら、ペンを持て。 時間がまったくないほど多忙とか理由を付けているうちは、 時間があるのである。 甘えているのだ。 逃げているのだ。 だが、やがて逃げられない日がやって来る。 その日が決められているから、今動くことに価値があるのだよ。 残りがおよそ160日なら、1教科あたり何日なのか。 1ヶ月少々で苦手教科をどれだけリカバリーできるのか。 真剣になって欲しい。 同時進行で、3学年のこれから習う単元も、 残りの日々で完成させていかなくてはならない。 待った無しなのである。

2012.04.20

-

トライアル返却開始

昨日からトライアルの答案の返却を始めました。 追試の出題リストも、昨日より掲示しています。 追試内容は得点によって違うことがあるので、 各自間違えないようにしましょう。 出題リストも念のために個別に渡しています。 追試は26日が初日で、全員授業後に実施します。 もう一度内容を言いますと、 中2・中3で80点以上だった人は、同じ問題の追試。 中2で79点以下だった人は、中2用の英作文15問で追試。 中3で79~50点だった人は、中3用の英作文15問で追試。 中3で49点以下だった人は、中2・中3両方の英作文計30問で追試。 中1は点数にかかわらず、全員同じ問題で追試。 となります。 合格はすべて100点です。 すべて今後、入試まで使っていく重要な語句や例文なので、 しっかり暗記暗唱に努めてください。 なお今回は特別として、 追試を一発で合格した生徒には賞品を付けることにしました。 1回目がゼロだったので繰り越し分です。 ぜひ勝ち取ってください。 約束である全員の1回目の得点発表は、 間に合えば本日に、遅くとも明日までには行います。

2012.04.19

-

署名

生徒たちに教材を手渡しするときに、 小学5年以上は全員から受け取りの署名をもらっています。 今年も塾生たちの「がんばります」という署名記録を、 たくさんもらいました。 そのリストは学年更新時での在籍名簿でもあります。 ひとつ上に進級し、新しい教材を受け取り、 よし頑張るぞというときに、新学年と名前を書きます。 教材の重さに感じるものがあったはずです。 「しっかり活用し、成績が上がるように頑張ります」 サインの上に書いたこの文字を確認しましたか。 遠慮しがちの小さな文字。 踊るように元気な大きな文字。 個性があっていいですね。 君自身の「がんばります」を大切にしてください。

2012.04.19

-

紹介コメントありがとう

これ、誰かな。 知らぬ間に、嬉しい書き込みが増えていました。 New 1月まで塾に通っていた者です。 先生は面白く楽しく授業を受けられます! 中間・期末・北辰テストが近くなると、テスト対策をしてくれて、 最後の追い込みや、重要語句、おさえておきたいと所を、 詳しく丁寧に教えてくれて凄くいいです! 私は学力が良くなかったですが、名学館に入り少しずつ良くなりました! 結果無事に第一志望校に合格できました! 一回無料体験してみたらどうですか? きっと良さがわかると思います( ´∀`) bグッ! 凄く良い塾なのでオススメします! (2012/04/06 09:58) 文面から候補は3名いますけど・・・ 先日ここでも取り上げた、 こちらのサイトです。 「教育」というジャンルを開くと、 おすすめ塾のページになります。 卒生さん、紹介コメントありがとうね。 高校頑張れよ。

2012.04.18

-

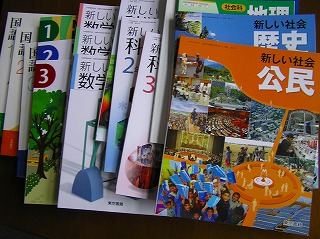

31冊、17,226円

浦和の須原屋まで教科書を購入に行ってきました。 解禁日の昨日は事情があって行けなかったので、 売り切れが心配されましたが、 何とか予定通り買えました。 さいたま市と川口市では採択教科書が違うので、 須原屋(浦和はさいたま市)の在庫とこちらが必要なものは、 必ずしも同じではありません。 東書版の数学などは店頭在庫が底をつき、 バックヤードから出してもらいました。 公民もちょうど店頭在庫がなくなりました。 こちらが、川口市の中学全学年の新教科書(5教科)です。 皆さんはすでに学校から渡されていると思いますが、 やはり新しい教科書はいいものですね。 紙質もしっかりしているので、ズッシリと重みもあります。 理科も学年ごとの3分冊になり、 以前よりも使いやすい上、高級感があるような気がします。 ただ、東書版の社会はサイズが変則型なので、 慣れるまで違和感がありそうですが。 帝国の地図まで一緒になって変形してます。 流行なのでしょうか。 教科書が大型化してくると、移動にてこずるので、 学校に置きっぱなしにする生徒が増えそうですね。 家庭学習のためには、しっかり持ち帰るという習慣をつけたいものです。 指導上複数冊必要なものがあるので、 都合、購入は31冊になりました。 値段は17,226円。 国語が一番高く、中でも最高は中3の788円。 一番安いのは英語で、全学年310円でした。 平均単価は556円と結構安いですね。

2012.04.17

-

イオンが2学期はマズイだろ

新しい中学理科の教科書は、 以前にも報告した通り1分野2分野の合本となっている。 3年理科を開いてみると、 「イオン」「細胞」「運動とエネルギー」「天体」の順になっていて、 1分野と2分野を交互に履修していくスタイルだ。 毎年中学によって単元や進度がバラバラで困っていたが、 教科書が履修順を定めてくれれば統一されて非常に助かる。 今日中3の授業があったので、 生徒に学校ではまず「イオン」を習うのかと聞いてみた。 生徒曰く。 「最初細胞で、次に運動で、その後イオンやるって言ってた・・・」 へ? 何だよ・・・結局去年と同じじゃないか。 何で教科書の順にやらんのかね。 T中に至っては2年配当の「天気」が終わっていないので、 そこをやっているとか。 だから新教科書の習う順も知らないらしい。 イオン早くやった方がいいんだけどね。 このままだと1学期が細胞と運動、 2学期がイオンと天体とその他という型になりそうだ。 でも「北辰」や「校長会」や「塾模試」は、 普通、教科書の順番でカリキュラムを組んで来る。 だからイオンを2学期にしてしまうと、大きな弊害が予想される。 例の「習ってませ~ん」の連呼だ。 まあ、学校はそんなこと考えていないんだろうけど。 弱ったもんだな。

2012.04.16

-

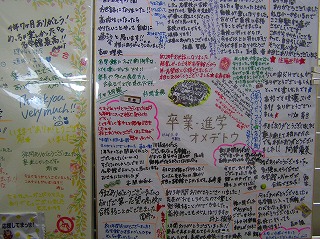

9期生のメッセージ

9期生たちのメッセージを掲示し始めた。 今年は人数が多いので、色紙のことばもびっしりだ。 後輩たちへのメッセージも掲示した。 現場で生まれ、想いの込められた熱い言葉。 後輩たちに届くことを願う。 メッセージコーナーの掲示も9年分。 1期生が高校進学を決め、 この色紙にペンで言葉を書いていたとき、 今の中3生は小学校入学の直前だった。 月日の経過は途轍もなくはやい。

2012.04.15

-

攻めの使い方

新しい教科書を手にしてから、数日が過ぎました。 重いなあと持ち帰り、名前を書き、 今は机の隅にでも乱雑に置いてあるのでしょうか。 科目によっては授業も始まり、 新しい章に折り目を付けたことでしょう。 移行措置は前学年で終わり、 今年から新しい指導要領に沿った教科書に変わりました。 何をどういう順番で学ぶのか、早めに点検し、 ひと通り把握しておきたいですね。 教科書は年間の学習の中心軸になるものです。 ただ使っていくのではなく、ぜひ「攻めの使い方」を意識したい。 ページを開き、手に入るものを探してみましょう。 夏に習うものがそこにあります。 秋に習うものも全部書いてあります。 どんどん読んでみましょう。 「?」が出たなら、塾で聞けばいいのです。 きっと数か月後に同じ質問をしている。 それを今行うのです。 2年前の春に『予習のライン』という記事を書きました。 再掲しておきたいと思います。・・・・・・・ 成績が上がるのに、 誰もやろうとしない方法がある。 もう何度か触れてきたが、それは、 教科書を先取りして読むことだ。 一回ではない。 最低三回は最後まで熟読する。 予習というと「次の授業の準備」だと解釈している人が多いが、 誰が言い出したのか、 そんな決まりはない。 数か月分、一年分を先取りし、 深い準備を試みてみる。 それにより圧倒的な学習の安定が得られることに、 誰も気づいていない。 なぜ、僅か2ページだけかじるのだろう。 20ページ、いや、最後の索引まで網を掛けてしまえばいいのに。 どうせやるのだ。 先取りし、全体の把握が先行できれば、 今取り組んでいる単元に対し、より細かい注意が生まれる。 何度も触れたからこそ得られる、安定感と、強い理解。 それは一気に全体を俯瞰することで可能になるもの。 新しい教科書を渡され、まだ数日。 学校の授業がないからと開こうともしないのは、 ただ受け身で待っているだけの行為。 進度が遅いのなら、チャンスとばかりに一気に読み進めよう。 二度、三度往復することで、 重点のメリハリが分かり、 一歩進んだ自分を発見できるだろう。 結局やるのである。 秋に頭を抱えるものに、今から触れ、 免疫を作っておくのだ。 予習は次の授業の下調べがすべてではない。 どこまですべきかなどというラインはないのである。 全部なのだ。 教科書一冊がひとつの 「章」 なのである。 そういう発想を持ち、実行に移せる者は、 間違いなく伸びていく。

2012.04.14

-

新トライアル基準

トライアルの判定基準を新たに定めました。 中学生たちは、よく見て把握しておくように。 《1回目》 合格=100点 追試基準 (1年生) 全員同一問題で再試験 (2年生) 99~80点=同一問題で再試験 79点以下=新しい英作文問題で再試験(A) (3年生) 99~80点=同一問題で再試験 79~50点=新しい英作文問題で再試験(B) 49点以下=新しい英作文問題2学年分で再試験(C) 新しい英作文問題は、完全な和文英訳の英作文で、 中2・中3とも20問とする。 Aは中2リストから20問で15分、 Bは中3リストから20問で15分、 CはA+Bの40問で、25分となる。 どの例文を出題するかは、20日までに、 教室掲示および当ブログにて発表する。 追試は4月26日(木)から順次開始する。 試験は授業後に残って行い、勝手な日程の延期は認めない。 追試の合格点は全学年100点とする。 追試は期日を決めて合格まで繰り返す。 以上

2012.04.13

-

塾長も甘く見られたもんだ

何も練習してなければ、点なんて取れない。 100点なんて永久に取れやしない。 課題を手にしてから一か月近くの間、君は何をしていた。 試験の直前に慌てて覚え、 これが出そうだと適当にヤマを掛け、 挙句は、範囲の用紙をなくしただと? 9名のうち50点に満たない者が6名。 辛うじて50点の者が2名。 一体何をやっている。 あれだけ春休みから真剣に取り組めと指示し、 期間を設けてきたものを、 一切取り組もうともせず、無視してきたわけだよね。 まったくやる気のない君らのために、 成績に繋がる大事な試験だからと、 時間を割いて問題を作ってきた塾長は一体何なのだ。 しかも君らはみな受験生。 怒りを通り越し、ただ情けなくてしょうがない。 君らが教室のルールを守らず真剣にできないのなら、 手段を変え、真剣にやらざるを得ないようにしてあげよう。 穴埋めなんて生ぬるいことやってないで、 全部完全英作文にするから。 追試はまったく同じ問題にする予定だったが、 すべて作り変える。 昨日のメンバーの答案を見て、そう決めた。 これから受ける生徒たち。 一回目で決めないと、追試が面倒なことになるぞ。 何も練習してなければ、点なんて取れない。 100点なんて永久に取れやしない。 分かり切っていることだろう。 分からないのなら、 真剣に取り組むとはどういうことか、 何度でも教えてあげよう。

2012.04.13

-

トライアル初日

12日です。 先月より通達している「トライアル・テスト」は、 今日の授業時より始めていきます。 中学生諸君、準備はOKですか。 10分ほどの25問小テストで、 合格は100点です。 不合格者は4月末より追試を行います。 中3で50点に満たない生徒は、 中2の問題も入れた2学年分の追試となるので注意してください。 追試は授業後に行い、 100点の合格が出るまで日程を組み何度でも行います。 得点、順位は全員掲示していきます。 なお、第一回目の合格者には努力を称え、賞品を用意しています。 今後の試験や模試、入試の基礎となる大事なテストです。 自分の力を出し切って頑張りましょう。

2012.04.12

-

採用教材

今年の中学教材の風景。 「iワーク」は3教科+1・2年の理科に限定、 3年理科と全学年の社会は違う教材で統一した。 3年理科は「シリウス」を採択。 教科書準拠ではなく標準版となるが、 内容を研究した結果、これ以上のものはないと判断した。 問題の質・量、範囲のカバー、解説の配分、移行措置内容の充実、 1・2年の復習良問、記述問題や入試対策部分の充実と、 いずれを取っても素晴らしい教材である。 私は別に育伸社の回し者ではないが、 100冊以上の教材を比較してきた結果として、 ここまで完成されたテキストは見たことがない。 私の直接指導する授業でも、十分に使い込んでいく予定である。 「シリウス」の1・2年も最後まで検討したが、 今年は見送った。 新しい教科書と切り口がマッチしているかを確認の上、 来期の候補として考えている。 社会は全学年とも「ENワーク」で統一した。 副教材として随分お世話になってきた教材だが、 改訂の今年から「副」から「正」に格上げした。 よくまとまっている教材である。 こちらはまた後日触れたいと思う。 教材も全部まとめるとかなりの重さだ。 生徒に手渡ししながら、 指導する側の私も改めて重さを噛みしめた。 この先、授業等を通じて価値を塗り込んでいくことで、 さらに重くなるであろう。 生徒たちには、限りなく100%近く使い込んでもらいたい。 どこまでボロボロにできるかは、 成績の手応えに繋がっていくはずだ。 君は家に持ち帰ったあと、 テキストを一冊ずつ手に取り、中身をザーッと見てみたか。 それともドサッとそのままどこかに放置したままか。 使い込むというストーリーは、もう始まっている。

2012.04.11

-

君が気付くのは何月か

新しく中3になったメンバーたちを見ながら、 この先に展開していくドラマを思い描いていた。 毎年5月には何があり、 毎年6月には何があり、 毎年7月には何があり、 8月には、9月には、10月には何があり、 11月には、12月には、1月には、 そして2月には、何があるのか・・・ それぞれの瞬間でのシーンが、今、目の前にあるかのように、 強いエネルギーを湛えている。 今はまだ小さな芽であっても、 それはやがて大きな流れを作っていくだろう。 どんなドラマが待っているのか想像がつくだけに、 今伝えられることを、今サポートできることを、 ぶつけてあげたい。 私が時おり厳しく語るのは、 3か月後、半年後を見据えての言葉。 その意味を君は何月に解ってくれるのか。 仮に個人差が4か月あったなら、 それはもの凄く大きいのだということを知って欲しい。 火曜の締切が迫り、北辰の申し込みがたくさんあった。 期限内に忘れずに提出してくるのは、 親御さんの管理がしっかりしているからだと思う。 以前伝えたカレンダー管理は、 こういう部分で意味を持ってくる。 定期テスト、模試、イベントなどを、 常に先行して把握し、準備を進めていって欲しい。 塾のトライアルテストは12日(木)が初日だ。 試験対策は春休みの課題でもあったが、 君の努力は何点ぐらいだろうか。 「やってる暇がない」 「時間がない」 「こんなに無理」 「出来っこない」 まあ、いくらでも言いなさい。 こんな情けないことを言っている生徒には、 大きな壁がぶち当たるだろう。 最初の試練を知り、やがて、 避けられない状況に自分を追い込むことの意味を知るだろう。 緩い環境では気付かない大事な部分が、 追い込まれ、自分を律することで見えてくる。 自力でハードルを越えることの意味を、 トライアルを通じて、しっかりと理解していくことだ。 やり遂げ、合格できたときの達成感は、 ただ、次の一歩に繋がるだけではない。 確実に目標に向けてステップアップしているのである。

2012.04.10

-

来週火曜17日に・・・・

やるみたいです、 これ。 去年は震災で中止になったそうですが・・・ さて、今までの結果は、 教育の現場でどう活かされているのでしょうか。

2012.04.09

-

教科書を捨てないで

教科書を捨てないでください。 教科書には学びの足跡があるのです。 線を引き、落書きと染みのある教科書も。 手垢に汚れ、破れ、痛々しい教科書にも。 みんなその時に考え、悩み、ページをめくってきた過去があるのです。 君は何年もの日々を積み重ね、今、新しいことを学ぼうとしている。 でもその後ろには、自分が辿ってきた道があることを忘れてはいけない。 発見を重ねた、少年少女時代。 つまらないことも、興味のあることも、 こんなに大切だよと教えてくれた。 教科書はその中心で、しっかりと、君の成長と共に歩んできたのです。 そんな教科書を、紐でくくり捨てないでください。 学年が替わる春。 明日への期待と共に、昨日までの歩みも大切にして欲しい。 そして数年間の足跡を、そのまま棚に残してください。 学年の区切りは、学びの区切りではありません。 教科書は何度も戻り、開き続けるものなのです。 教科書を大切にすることは、自分の学びを大切にすること。 何年も経ち、やがて本当に使わなくなった時、 その時は、そっと箱にしまってあげよう。 小さい頃の想い出と共に。 それは、君だけの、君しか知らない温かいもの。 書き込まれたヘタクソな字には、君の原点が眠っているのです。 旧い教科書は、君が走り抜けてきた知のストーリー。 何度も紐解き、向き合ってきた学びの物語。 だから、ぜひ大切にして欲しいのです。 紐でくくる前に、汚れた表紙を眺めてみよう。 そして、ページをめくってみよう。 棚に残すことの意味が、きっと分かると思います。 (2007.04.03) ・・・・・・・・・・ 毎年、メッセージとして伝えていますが、 今年もこの季節になりました。 新学期が始まると、新しい教科書が渡されることでしょう。 明日ですね。 どうでしょう。 部屋の隅に紐でくくった前学年の教科書がありませんか。 まだ処分していないのなら、 ぜひ、あなたの手で紐をほどいてあげて欲しい。 学年が替わっても、学んできた足跡は残っています。 新しい学びを進めていくとき、 その足跡は、きっとあなたを助けてくれる。 頑張るということは、 目先のものを追うだけではありません。 引き継がれていく魂をあなた自身が受け止め、 進み、戻り、立ち止まりながら再生産していくことなのです。 夏のある日、手にしたくなったとき。 目の前に手垢で傷んだ古い教科書がある。 書き込み、悩み、奮闘した足跡。 そんな励みを与えてくれる教科書を、大切にして欲しい。 教科書は、 今日まで学び成長してきた、大事なパスポートなのです。 あなたは何年分取ってありますか。 足元で山積みになっていませんか。 紐でくくっているのなら、ほどいてあげてください。 ぜひあなたの手で、守ってあげてください。

2012.04.08

-

両手いっぱいの素敵なこと

『前を見て・・・・』 できる限りのことをしてあげたい 君のために力になれたらと思う でも 手の届かない位置で 君は俯いている 言葉は心を伝え 勇気を与える そんな有り触れたことが 次々と空回りし 空気に吸い込まれていく 塾として出来る限界を示した 選択の判断は君にある 勇気を持って ほら 仲間の笑顔がすぐそばにあるから 君は私の言葉に 答えようとしない 母は隣で泣いている 君は動かない もう少し時間が必要なら いくらでもあげよう でも 動き始める第一歩は 君が前を見て刻んでいかなくてはならない しっかり 前を見て 自分のために 強くならなくてはならない その意味を語りながら 君と向き合う大事な時間が過ぎていく 最後に君に委ねた質問の意味を分かって欲しい それは私が決めることではなく 君が即断し 言葉で返すものなのだ 返せないということは それが君の結論なのだよね 色々と考えてみるといい この教室も仲間も逃げたりしない 感じるものが生まれたなら 言葉と笑顔を抱え ここにおいで そのときは 両手いっぱいに抱えきれないくらいに 素敵なことを 与えてあげたい 2年前の4月、 ある中2生とお母さんとで、三者面談をしたときのものだ。 色々と経緯があり、塾通いの姿勢を変えていかなければならない、 大事な節目を迎えていた。 学力や勉強の姿勢云々ではなく、 指導する、されるときの、言葉のやり取りに大きな課題があった。 本人の理解を高めていくためにそれは必要だった。 自信を持って大きな声で話してごらん。 思っていることを、考えたことを、教えてよ。 そうは言っても何かが引っかかり、 素直に言葉が出て来ない。 何よりも授業に支障が出ていた。 中学も後半に差し掛かると、進路や受験が絡み、 意志表示がとても大事になってくる。 その展望も含み入れ、面談を組んだ。 塾で学習するときに必要なコミュニケーションを磨き、 自信を持って笑顔で通って欲しい。 そんな思いを彼女にぶつけた。 「頑張ります」でも「お願いします」でもいい。 簡単でいいのだ。 君が行動の起点となり、考えを言葉に託して欲しい。 彼女に委ねた私の気持が、最後の7行にあった。 後日、彼女から手紙をもらった。 そのときの記事である。 『前を見てみるよ』 ・・・昨日、手紙をもらった。 ごめんなさいという言葉と、ありがとうという言葉の中に、 頑張ってみますという勇気があった。 感じるものが生まれたのだろうか。 小さな、本当に小さな決心が、紙面にあふれ、 思わず目頭が熱くなった。 約束どおり、 両手いっぱいに抱えきれないくらいに、 素敵なことを与えてあげなくてはいけないね。 この教室の子どもたちには心がある。 学力を上げるための直球が掴めない時、 どう工夫しサポートしてあげられるのか。 そんな温かみのある空気を、忘れないでいたい。 ・・・言葉と笑顔を抱え、ここにおいで。 君に語った言葉のように、 いつも優しい声掛けが自然に生まれてくる。 そんな日常を大切に、 そっと、 ここに集まる子どもたちに熱いものを託していきたい。 そう思った。 手紙、ありがとうな。 この教室で頑張ってみたいという君の気持ち。 ただ、一所懸命に書いてくれた君の気持ちが、 何だか嬉しかったよ。 そうだね、前を見ながら頑張ってみよう。 笑顔はその先にたくさん待っている。 君のために、 君を支えてくれる友のために。【 一生徒の母さん 】 独り善がりの理想を追って、あらぬ方向を見ていた親と、 前を見ることができずに、立ち止まり俯いていた我が子。 そこでつまずいていても、気付くことなく、 私は先を歩いていたのかもしれません。 私は立ち止まることができ、我が子は前を見て、 その場所から離れる勇気が生まれたと思っています。 そして、顔を上げた時に、 自分を支えてくれている人たちが周りにいることに、 きっと気がついたと。 まだ一歩にまでも達していないかもしれないけれど・・・ 勇気を出して歩いていってほしい。 そして私は、今度は後ろからその姿を見守れるように。 塾長先生にいただいた言葉は、私達にとって、大切な宝物です。 ありがとうございました。【masa/kさん】 いつもありがとうございます。 コメント拝見させていただきました。 教室には色々な子どもたちがいて、 それぞれが自分の居場所を模索しています。 私はその空気に触れながら、今までも多くの言葉を語ってきました。 もちろんこれからもそれは変わりません。 この子には今これが必要と思えば、 多分親父になりきって語っていると思います。 こうすればいいというのは大人の理想ですが、 子どもにもそういうものをぶつけていくことは必要だと思っています。 1年後を考え、今手掛けなければならないこと。 ここを踏み越えなければ先が停滞してしまうと判断した時。 そんな時は子どもたちのために、壁のように対峙してあげたい。 塾が踏み入るラインぎりぎりのところで、 人生を視野に入れた学びのサポートをしていきたいと思っています。 お子さんは才能を持っていますよ。 それを堂々と開花させていくために、会話をし、 思いっきり自分をぶつけたり、やけくそになったりする、 泥臭い経験をさせてあげたい。 そう思います。 勇気とか一歩とかで観察するのではなく、 友にもまれながら自然体で笑い、悩んでいく。 そんな日々が大切なんだろうと思っています。 本物の強さはそういう経験から湧き出て来るものですから。 ありがとうございました。 これからもよろしくお願いします。 暑い夏の日、枯葉の季節と、どんな素敵な表情を見せてくれるのか、 しっかりと見守ってあげたいと思います。 その後、彼女は中3になり、頑張っていた。 以前はよく休みがちだったが、出席も安定してきた。 経験を重ね、ひとつ、またひとつと、 心に強さが芽生えてきたのだと思う。 彼女は私の理・社の授業も受けた。 質問に対し返答がないときに、 「何しに来てるんだ、ちゃんと出来ないんなら帰れよ!」 と叱ったこともあった。 他の生徒と同様に厳しく接した。 彼女は高い能力を持っており、特に文系が得意で、 北辰の社会では何と満点を取ってきた。 得意教科とはいえ偏差値70越えである。 大きな自信になったことだろうと思う。 その後、2学期あたりから、 授業後の挨拶や補習の申し込みなど、 自分からの行動に変化が出てきて、嬉しく思った。 入試直前の補習も率先して申し込んでくれた。 志望校は実力的には厳しい判定が出ていて、 正直、変更すべき判断ではあった。 だがお母さんに確認しても、本人の意志が強く、 そこ以外に受けるつもりはないと繰り返された。 1月の私立高校受験は2校受けて、メールで吉報を伝えてくれた。 そして3月の公立の発表の当日、 見事、 合格の知らせを持って来てくれた。 お母さんと一緒に訪ねてきた君は、 しっかりと笑顔で報告してくれたね。 「〇〇高校、合格しました!」 その時の明るく自信に満ちた表情を、忘れずにいて欲しい。 (お母さんから) ・・・3年になってからは、体調を崩しがちだった時も、 塾は休まないと言って通うようになりました。 日々の授業、そして夏の特訓などを経て、 先生方の熱意、周りの生徒さん達の熱意を、改めて感じたのだと思います。 自分に対して全てに自信がないと言っていた娘でしたが、 行きたい高校を決め、意志を貫き、合格することができたのは、 名学館のおかげだと思っています。 塾長先生はじめ、諸先生方、そしていつも周りにいてくれた生徒さん達。 皆の気持ちがひとつになっている温かい教室でした。 この教室で学ばせていただいたことは、娘にとって大きな力になりました。 入塾させていただいた当時、親の私にもたくさんの迷いがありましたが、 今は娘の力を信じて、見守っていけます。 高校に入学してこれからが大変だと思いますが、 きっと頑張っていけると思います・・・ 「力を信じて、見守っていける」 「きっと頑張っていける」 お母さんからいただいた最後の言葉が、 何よりも嬉しかった。 勇気を持って ほら 仲間の笑顔がすぐそばにあるから もう少し時間が必要なら いくらでもあげよう でも 動き始める第一歩は 君が前を見て刻んでいかなくてはならない しっかり 前を見て 自分のために 強くならなくてはならない 君に委ねた質問の意味を分かって欲しい それは私が決めることではなく 君が即断し 言葉で返すものなのだ 色々と考えてみるといい この教室も仲間も逃げたりしない 感じるものが生まれたなら 言葉と笑顔を抱え ここにおいで そのときは 両手いっぱいに抱えきれないくらいに 素敵なことを 与えてあげたい 以前、君に伝えたことばの「両手いっぱいの素敵なこと」とは、 一体何なのだろう。 きっとまだ、与えてあげられていないと思う。 仮に何かを与えられたとするならば、それは合格という結果ではなく、 そこにたどり着くまでに掴んだ、 勇気、自信、強さといった目に見えないものなのだろうと思いたい。 入試制度が変わる不安な受験の中、 君は、 最後まで自分が定めた信念を曲げずに走り抜いた。 その強さは立派だった。 明日、君は高校の入学式を迎える。 おめでとうな。 自力で勝ち取った道は、明日への希望に繋がる道だ。 きっと、温かい夢でいっぱいだろう。 今年はちょうど桜が見ごろだね。 満開の桜を見上げ、新たな一歩を描いてみるといい。 そして前を見て、君らしく歩いていって欲しい。 塾長はそう願っているし、今なら必ずできると思う。 もう見るのは、前だけでいいからさ。 素敵なものがきっとそこにあるから。

2012.04.08

-

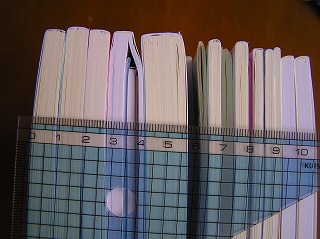

10センチの重み

今年、生徒たちに渡している教材。 これは中3用だが、やはり10センチを超えている。 「英文法演習」は中2、中3に、 「理科一問一答」「社会一問一答」は中3にセット組みし、 全生徒“標準装備”とした。 今年から社会・理科の採択教材をかなり替えた。 色々と研究選択し、最良のユニットにしたつもりだ。 全部で何キロだろう。 しっかり活用し、重さの分、力を付けていこう。

2012.04.07

-

理社を制する者は入試を制する

10期生たちの中3理社の授業が、今日から始まります。 4月から私の授業を取っている受験生は全部で7名。 数か月後を考え、自分のために頑張ることを決めた仲間たちです。 時間とエネルギーを投資していく以上、 とにかく先行し、リードを広げていきたいですね。 4月からやった甲斐があったと思えるよう、 毎回収穫を与えていきたいと思います。 今年から5教科1回型の入試になったのはご存じの通りです。 理科・社会の出来栄えが、そのまま受験結果を決定付ける、 そんな傾向がより強くなったと思っていいでしょう。 説明会でも伝えましたが、理社の得点の合計によって、 5教科の偏差値は「10」も変わることがあります。 国数英の成績が一緒でも、 理社の得手不得手で、こうも変わってしまうのです。 秋口に志望校を絞り込むときを考えてみましょう。 そのときまで、もうあと半年しかないのです。 また、「理科・社会は暗記科目なので後半頑張れば何とかなる」 と思っている人がいるなら、とても危険です。 経験上断言しますが、まず無理でしょう。 理社の実力のベースは1学期から夏にかけての期間で、 おおよそのものが決まってしまいます。 その夏までの期間の過ごし方が肝であり、 正しい学習手順を知り、効率良く学ぶべきなのです。 秋以降も伸びるでしょうが、他の教科もやらねばならず、 時間的に「一気に」というのは到底無理でしょう。 涼しい季節になってから理社が伸びずに相談してくる生徒もいますが、 正直、時間が足りません。 もう半年早く動いてくれればもの凄く伸びたのに・・・ こういう受験生が毎年必ずいます。 今後、偏差値による浮き沈みを色々と経験すると思いますが、 ぜひ理科・社会の実力を安定させることを大事にしてください。 今年の先輩たちの入試でも、 理社を得点源として合格を射止めた生徒がかなりいました。 今日から始まる授業は、初日から飛ばしていきます。 欠席は「すごろく」の一回休みと同じです。 もの凄く損をしますので、しっかり出席し向き合ってくださいね。 なお、理科・社会の授業を希望する生徒がいましたら、 早めに申し出てください。 私の授業は厳しいですが、 本人に伸ばしたいという気持ちがあれば、必ず伸びていくはずです。 今年から学校の授業時間数が増え、 試験範囲もより広く深くなることが考えられます。 こじれる前の対応がとても大事な年になりそうです。 1学期の「内申」と「北辰」に向けた計画はしっかり組まれていますか。 内申にとって極めて大切な中間テストが、 1ヶ月半後に待っています。

2012.04.06

-

新年度始業日

4月5日。 新年度の授業が今日から始まります。 5日木曜から11日水曜までの一週間は、 すべてのクラスが初授業となります。 学校よりも一歩進んだ日程で行いますので、 生徒たちは自分のスケジュール管理をお願いします。 時間割は先月末から今月初めに自宅に郵送しています。 前年度と曜日や時間帯が変わっている人もいるので、 十分に注意してください。 クラス割りは、当日のものをボードにて発表します。 テキストは、本日から全教科まとめて渡していきます。 新年度の最初の授業時に受け取ってください。 かなりの量なので、 持ち帰りに便利なカバンや手提げを用意を。 中3生で約10センチの厚み、中2生でも8センチはあり、 かなり重いです。 お知らせにも書きましたが、 前学年の最後の「通知表」(全員)と、 「テスト結果表(ファイル)」(新中2・中3のみ)の提出をお願いします。 また、トライアルの勉強は進んでいますか。 11日以降、順次実施していきますので、 しっかり暗誦、暗記、筆記練習を進めておいてください。 最後に、 年度の始まりとして大事なルールを二つあげておきます。 「あいさつをしっかりする」 「遅刻をしない」 の二点です。 新学年のスタートに相応しく、元気よく通塾してください。

2012.04.05

-

通知表の伸び

通知表の評定の変化である。 今回受験した生徒(9期生)たちのものだ。 「◎」は入塾時期を示し、 ◎が左にある場合は、 右の二つは入塾後の「2年」「3年」の評定を示している。 ◎が中央にある場合は、 左は入塾前の「2年」、右は入塾後の「3年」の評定を示している。 右端の数値は 「入塾後の通算の伸び」 を示している。 要するに、名学館でどれだけ伸びたのかという数値である。 正しく申告のあった者のみに限定している。 中2 中3 通算 ◎ +2 +3 +5 ◎ +1 +2 +3 ◎ +0 +4 +4 -1 ◎ +2 +2 ◎ -2 +1 -1 -1 ◎ +5 +5 -4 ◎ +1 +1 ◎ +1 +7 +8 +0 ◎ +5 +5 ◎ -1 +6 +5 -2 ◎ +5 +5 +1 ◎ +3 +3 +0 ◎ +5 +5 +0 ◎ +6 +6 -5 ◎ +5 +5 ◎ +7 +2 +9 -2 ◎ +0 +0 ◎ +2 +7 +9 -5 ◎ +5 +5 -2 ◎ +3 +3 ◎ +2 +2 +4 ◎ +4 +1 +5 ◎ +5 +2 +7 -1 ◎ +5 +5 ◎ -2 +5 +3 ◎ +2 +3 +5 ◎ +1 +3 +4 ◎ +1 +2 +3 +0 ◎ +3 +3 圧倒的な伸びである。 入塾後に通知表の評定を下げたのは1名。 他の生徒はほとんどが大きく伸ばしている。 中1と比較して、「+8」や「+9」という生徒もいる。 中3の評定実数では「44」~「41」が、 計7名生まれた。 ◎の右側の数値に注目して欲しい。 マイナスが一転し、 何か変化が起きたかのように評定を上げているのが分かる。 塾に入ることで何が起きたのだろうか。 逆に塾に入っていなければ、数値はどうなっていたのだろう。 塾に通い成績が上がるのか不安な仲間もいると思うが、 先輩たちのこの結果を励みにして欲しい。 ただ漠然と成績が上がるわけではない。 何よりも塾を信じ、正しく向き合うことだ。 この教室で指導を受け、様々なシステムを踏むことで掴んだ、 具体的な記録がこうしてしっかりと残っているのである。

2012.04.04

-

おすすめの学習塾、第1位

「東川口でおすすめ、評判の学習塾」として、 有難いご支持をたくさんいただいております。 現在、周辺地域の学習塾の中で、 名学館東川口校が「第1位」となっており、 とても感謝です。 こちらのページです。 (不正防止のため投票は1回しかできない仕組みになっています) 有難いですね。 もうじき桜が咲き、新学期が始まります。 皆様の評価・期待に副えますよう、 子どもたちのために、熱いエネルギーをぶつけながら、 新学年もさらに頑張っていきたいと思います。 笑顔が似合う温かい教室も、今年で10年目です。 指導実績を上げながら、 一つ一つの口コミを大切にしつつ、 地域に貢献できるよう頑張って参ります。 ぜひよろしくお願いいたします。

2012.04.03

-

感謝

私は塾生たちに常に感謝の気持ちを忘れるなと伝えている。 塾に通えること、学べること、道具を手にできること、 出会いを経験できること、自分の周辺の環境や時間を自由に使えること。 毎日が無事に過ごせることや、普段の生活の何気ない行為に、 感謝の気持ちを持っていたい。 親や兄弟や先生や友達など、いつもたくさんの人たちに支えられていることを、 ありがたく感じられるかどうかは、とても大事なことだ。 先日、卒生たちからもらったコメントに目を通したが、 たくさんの生徒たちが「ありがとう」という感謝の気持ちを綴っていた。 指導の影響かどうかは分からないが、 そういう気持ちを抱き、言葉にしてくれることが、嬉しかった。 コメントには塾の様子が精一杯書かれている。 飾りのない素敵な文章を、次回から少しずつ紹介していきたいと思う。

2012.04.02

-

カードは親が持っている

塾にいつから通うべきかという決まりはない。 ただ言えるのは、 その判断は親がしてあげるべきだということだ。 普通に考えれば、子どもは好んで塾に通おうとは思わない。 日常の自由時間を削ることになるからだ。 でも勉強が解らなくなり、これはまずいぞと思う瞬間、 子どもはどうすればいいのかと答えを探している。 塾というものはその選択肢のひとつになる。 「塾に通おうかな・・・・」 子どものそういったシグナルを受け止め、 路線を敷いてあげられるのは、親しかいない。 勉強が解らなくなっても動かない子どもたちは多い。 子どもが塾を回りパンフレットを集めてこない以上、 新しい環境は与えてあげなくては実現しない。 塾で行われる最初の面談。 私も随分と行ってきたが、結局そのほとんどは親主導のものだった。 タイミングをいつに持って来るかは個人差があるだろう。 でも子どもの方から「よしやるぞ!」と動き始める、 ドラマのような熱いストーリーは非現実的だ。 成績が低迷している。 苦手がはっきりしてきた。 家庭での学習環境に問題がある。 自学の要領が掴めないでいる。 きっかけとなるシーンは何であれ、 身近な人だから観察できることがある。 塾通いの第一歩は、まず親の判断があり、 その意義を子どもの意識とシンクロさせることから始まる。 成績がいくら落ちても、勉強の悩みを持っていても、 子どもは自発的に塾通いを望んだりはしない。 塾で頑張るから通わせてくれと懇願したりはしない。 この状態ではこうすべきだという判断は、 親が示してあげるものだ。 親子間において、学習のし方や塾に関するカードは、 常に親が持っているべきなのである。 受験までの期間や環境の変化を考えた状況判断が、 どこまで踏み込んでできるだろう。 まったく同じ状況でも、動くか動かないかは、 個人差でしかない。 面談でよく聞く親の言葉だ。 「家でまったく机に向かわないのに、塾で2時間もできるのかしら」 「まず自分で勉強する習慣が付かないと、塾に通ってもちゃんと勉強できないのでは」 「ある程度基礎がないと、塾の授業について行けないと思う」 「一向にやる気が出ないので、この子にはまだ塾は早いのではと思う」 すべて「NO」である。 これらの言葉の前半部分の解決策は、 みな守りに入っていては生まれて来ないものだ。 自分を見つめ改善を図れるのなら、とうに改善されているだろう。 出来ないから、時間がないから、攻めに転じなければならない。 だから塾という環境に飛び込み、 決められた椅子に座るのである。 定刻に、決められた場所で、ペンを持つのである。 学習の「コンプレックス」「歪み」「苦手感」というものは、 時間とともにどんどん大きくなっていく。 自学習ですっきり解決することは皆無と思っていい。 やがて受験の前には修正すべき時がやって来るはずだ。 深刻になってから動くのなら、早期に手を打っておきたい。 ちょうど虫歯と同じような構図である。 結局埋め合わせなくてはいけない以上、待っていても得はないのである。 塾に通うタイミングを計るのなら、これらを踏まえた上で、 親が子に道を敷いてあげることから始めたい。 身近な人だから観察できることがある。 塾通いの第一歩は、まず親の判断があり、 その意義を子どもの意識とシンクロさせることから始まる。 成績がいくら落ちても、勉強の悩みを持っていても、 子どもは自発的に塾通いを望んだりはしない。 この状態ではこうすべきだという判断は、 親が示してあげるものだ。 親子間において、学習のし方や塾に関するカードは、 常に親が持っているべきなのである。 そして本当に必要なタイミングで、 切り札として子どもに与えてあげたい。

2012.04.01

全43件 (43件中 1-43件目)

1

-

-

- 高校生活~生徒の立場から・親の立場…

- 大宮科学技術高校

- (2025-10-20 13:16:42)

-

-

-

- 塾の先生のページ

- 強制的(自発的)に“後発追い込み(…

- (2025-11-27 11:29:30)

-

-

-

- 子育て奮闘記f(^_^;)

- ☆ブランコ式ハンモック☆

- (2025-11-27 22:32:59)

-