2012年06月の記事

全49件 (49件中 1-49件目)

1

-

対策終了

30日の期末テスト対策は、各学年とも多数の参加があり、 12時間超の時間、教室は熱気に溢れていました。 試験日程が重なったこともありますが、 1日での参加者が延べ59名と、過去にも滅多にない大人数でした。 塾生の出席率も今回は非常に高かったです。 受け方の意識、姿勢には個人差はありますが、 足を運び頑張ったということは無駄ではありません。 大事なことは、ここで学んだことを再度まとめ、確認することです。 まとめという作業を大げさに考えなくてもいいのです。 点検する、チェックするという感覚でもいいのです。 どこまで力を出せるか。 最後は自力の勝負ですが、 こういうチェックがどこまで本気でできているかが、 意外と点差になって出て来るものなのです。 対策の時間、「これを得た」という記録を残すために、 必ず当日のプリントをもう一度見直してください。

2012.06.30

-

補習終了・・・そして

7日間に渡る理社の補習が終わりました。 時間にして23.5時間、 延べ51名に指導しました。 初めは出来なかったことが、最後には出来た。 そんな生徒が何人もいました。 補習の目的はそこにあるのですから、 生徒が出来た瞬間には、とても嬉しく思います。 テストでは補習で扱ったこと、私が強調したことを、 しっかりと答案作成に活かしてください。 それにしても23.5時間は、ほぼ1日の長さです。 これらはやる気のある生徒たちに、 すべて無償で提供している時間です。 せっかく注いだエネルギーですから、 ぜひ笑顔のために役立てて欲しいと思います。 試験後に、 「塾長~! やったとこ出来たよ~」 「出るって言ってたやつ、やっぱり出た!」 「補習で何回もやったから、簡単だった」 という報告を毎回受けます。 試験の実際の得点が、やったことで10点上がった。 それだけで十分ですね。 長時間の指導を全力でやり遂げる目的は、 そういった報告を実現するためでもあります。 皆の奮闘、期待しています。 なお、明日はその仕上げでもある「テスト対策」の日。 更なる確認補習で、完成度を上げにいこう。 名学館の「補習」や「テスト対策」は、 すべてサービスで行っていると思われている方も多いと思いますが、 これはサービスではなく、 飽くまでも指導の一環として行っていることです。 自分のために頑張れる生徒たちの成績を、 可能な限りサポートしてあげたい。 その目的のために時間とエネルギーを割いています。 そこに「塾生かどうか・・・」という壁はありません。 自分のために頑張れる。 そういう素敵な姿勢があるなら、 塾生でも外部生でも、分け隔てなく受け入れています。 だからテスト対策でも友達を誘うことを奨励しているのです。 明日のテスト対策に参加する外部生たち。 全部で16名になりました。 自分のために頑張れる生徒たちの成績を、 分け隔てなく、可能な限りサポートしてあげたいと思います。 しっかり頑張りましょうね。

2012.06.29

-

今年の夏は2週間

8月の塾のスケジュールですが、 12日~25日までの2週間は平常授業がありません。 その期間中は、 12~14日「中3夏期特別講座・入試対策ゼミ」(11日開始) 14~15日「中3夏期特別講座・24時間トライアル」 16~17日「休校」 18日 「中2夏期特別講座・理社徹底講座」 18~19日「中3夏期特別講座・理社スーパー特訓」 20日 「休校」 21~22日「中3夏期特別講座・理社スーパー特訓」 23~25日「中2夏期特別講座・理社徹底講座」 23~25日「夏期講習Eターム」 というスケジュールになります。 授業が2週間空白になりますので、 ブランクを埋める意味でも、 期間中の特別講座や夏期講習を有効に活用してください。 特別講座は平常授業とは重ならない日時で組み立てています。 中2生なども、24日(金)が授業と重なっているので参加できない、 などということはありませんのでご心配なく。 後日、日程表を渡しますが、 とりあえずは上記を、 夏計画の組み立てや夏期講習を選択する際の参考にしてください。

2012.06.29

-

テスト対策ゼミに参加してみませんか(再)

わが教室では、中学の定期テストの前に、 「テスト対策ゼミ」というものを行っています。 開校以来休まずに続けている、無料の講座です。 平常の授業はつぶさずに、別に土曜などにプラスの日程で組み、 教科ごとに専門の先生が重点やポイントを指導しています。 指導教科は国数英理社の5教科すべて。 学校の試験範囲に合わせ、点を取るための対策なので、 参加する意義は高いという感想が多いようです。 卒塾まで一度も休まずに参加する生徒も相当数います。 この対策ゼミは塾生たちの試験のサポートであると同時に、 塾に通っていない外部の子どもたちへのフォローでもあります。 今回のテストは厳しそうだ、苦手科目をどうにかしたいなど、 何か困っているときには、塾生でなくても、 気軽にお問い合わせいただければ有難く思います。 参加したら入塾しなくてはならないなどということも一切ないので、 ご安心ください。 明るい教室で一度指導を受けていただければ、 わが教室の分け隔てない親身な姿勢がお分かりいただけると思います。 今回の対策ゼミでは、塾生たちからの友達紹介を歓迎しています。 近所の他学年の友達でも、まったくの外部生でももちろん歓迎です。 塾生や元塾生の弟さん、妹さんなども、 教室の様子を見てみるにはちょうどいいですね。 特に、中間テストの反動で、今回難易度の上がると思われる中1生、 差がはっきりと表れ始めるタイミングの中2生には、 頑張って真剣に参加し、コツやポイントを掴んで帰って欲しいと思います。 塾生の友達や知り合いで、 もし「対策に出たい」あるいは「誘いたい」人がおられましたら、 ぜひ早めに教えてください。 周辺の中学は大半が同じ試験日程になっています。 なのでテスト対策ゼミは、 期末テスト前の週末(30日土曜)に実施です。 時間割は、 1、2年が「9:00~15:00」、 3年が「15:30~21:20」としています。 詳細につきましては、 外部の方は友達経由で確認されるか、もしくは直接お問い合わせください。 ぜひ多くの生徒が参加されることを期待しております。・・・・・・・ この報告をして何日か過ぎましたが、 すでに12名の参加希望者が外部から集まっています。 恐らく前日の29日も複数の申し込みがあるでしょう。 頼っていただけること、有難く思います。 地域の子どもたちの頑張りに少しでも応えられるよう、 エネルギーをぶつけていけたらと思います。

2012.06.28

-

理社スーパー特訓とは

夏期講習は正規の講座の他に、 今年も特別講座を設けています。 この講座の内容について、 選択のヒントになる説明を加えておきたいと思います。 今回はまず「中3理社スーパー特訓」についてです。 この講座は中3受験生が入試に向けてスタートを切り、 態勢を決めるための指針となる恰好の講座として進めていきます。 指導者は100%、私、塾長です。 自分で言うのも変ですが、力を付け、偏差値アップを図るには、 とても有効な講座です。 毎年、この講座に参加した生徒たちの夏休み明けの偏差値を確認し、 このブログに伸び率を発表しています。 およそ、平均で理科・社会とも、 それぞれ「4」~「5」ずつの伸びが記録されています。 平均でそれですので、最大値はどの程度か想像してみてください。 過去に1教科で「+23」という生徒がいました。 2教科計で「+30」という生徒もいました。 得点ではありません、偏差値がです。 何でそんなに上がるのか。 上がるためのマニュアルに近いものを網羅し、履修していくからです。 やるべきことがはっきりしているので、真剣に向き合ってくれれば、 得点力は明確に磨かれます。 以前の記事を一つだけ載せておきます。 この講座では、 私が知る限りの最強のテキストを渡します。 そしてそれに埼玉の入試傾向と重点を、私が組み入れていきます。 北辰の傾向も、来年の入試に何が狙われるかも、 すべて私の頭にあります。 参加者にはその情報を前提にした指導を重ねていきます。 また、これだけやっておけばいいという、超重点の手製リストを配布し、 徹底して解説しながら、頻出問題のパターン学習をしていきます。 毎年卒生たちがコメントを残してくれますが、 「厳しく辛いけど、すごく役立つ」「点が上がるから絶対やった方がいい」 というような内容が並びます。 例年、受講率は9割以上になります。 その感想を翌年も裏切らないようにと、 年ごとに密度を上げ、パワーアップを図っています。 理科・社会の2教科合計で10点上がれば、 5教科全体の偏差値はおよそ「1」上がります(平均点が同程度のとき)。 20点なら「2」、30点なら「3」ですが、 この講座では50点で「5」を平均目標としています。 志望校を絞り込んでいく受験後半で、5科全体の偏差値が5上がれば、 とても大きいですね。 受験生はどうしても「英語」「数学」に比重を置きがちですが、 「理科」「社会」の力によって全体力は大きく変わってしまいます。 理・社は暗記で何とかなると考えている生徒や親御さんもいるでしょうが、 それは中2までです。 もちろん、中2までは暗記だけでいいということではなく、 特例の計算単元を除き、何とか暗記でしのげるという意味です。 中3では、今まで学習したことの体系的なまとめが必要であり、 入試に向けて仕上げていかなくてはなりません。 知識を得たなら、それを使えるものにしていく。 使うパターンを分析し、演習し、正解率を上げていくのです。 その導入というか、取り組みの序盤戦が、この夏休みなのです。 理・社が得意、不得意にかかわらず、 この講座で得点力を強固なものにして欲しいと思っています。 実際に毎年ss60を超える生徒は、例外なく受講してきます。 成績ではなく、「やる気」や「意欲」で決まると思ってください。 特訓ですから、それなりの厳しさはありますが、 夏の終わり頃、掴み取った成果にはきっと凄いものがあると思います。 やるべきことは何なのか、重点はどこなのか、 そのリストも手元に残るはずです。 9月の北辰、一気に行きたいですね。 講座について、あるいは結果検証については、 左袖のアーカイブから7~9月頃の記事を数年分開いてみてください。 先輩たちの様子の実況中継もあります。 第一次申込締切は、来週水曜(7月4日)です。 すでに申し込んだ生徒で、選択の変更等がありましたら、 申し出てください。

2012.06.28

-

来なくていいから

テスト対策の出欠を事前に聞くと、 「分からない」と言う生徒がいる。 ・・・・。 何が分からないのだろうね。 テスト対策の出欠を事前に聞くと、 「たぶん」と言う生徒がいる。 ・・・・。 たぶんって・・・自分のことじゃないの? テスト対策の出欠を事前に聞くと、 「家で聞いてみる」と言う生徒がいる。 ・・・・。 一体何を聞くんだろうね。 親に決めてもらうの? まあ、結論から言うと、 こういう生徒は来なくていいよ。 向き合うつもりがなければ、成果も出ないから。 来るのは真剣なヤツだけでいい。 参加することは義務ではない。 何よりも価値を知り、自分で判断できることが前提だ。 それに気付くまでは、自力で何とかしてみればいい。 「たぶん」とか「分からない」とか言ってないで、 「欠席します」ときっぱり断りなさい。 来なくていいから。 ここは、自ら考え、 可能性を探しに来るところだ。 椅子はそういう生徒のためにある。

2012.06.27

-

体験生へ

体験後の笑顔が爽やかだった二人。 参加して良かったという仕草で溢れていた。 中学生活が少しずつ見えてきた中1生たち。 勉強について頑張ってみたいのなら、 また笑顔を見せにおいで。 君たちの机も椅子も、ここにある。 未知の世界に何を捕まえられるか、 君が踏み込んだ先には、 素敵な物語がいくつも用意されているだろう。 可能性の第一歩。 描いてみないか。 ペンを握る手に、 本物の熱い明日がきっと待っている。 今日の笑顔、 ありがとうね。

2012.06.26

-

本日は、

北辰の締切日である。 対象は、中3生と中2生。 中3生は今回はさすがに高い申込率だ。 夏休み前に実力判定をし、計画に具体性を持たせていく。 そういう意味で、大事な北辰になるだろう。 前回6月が部活で受けられなかったという反動もあるが、 約9割の塾生がすでに申し込んでいる。 中2生は本年度はじめての北辰になるが、 早期に力を確認しておくことはとても重要だ。 今月が終われば中学も折り返しに入る。 ここまでの定着をチェックし、相対評価である偏差値を知ることは、 受験に向けて軌道修正を図る上でとても意味を持つ。 病気と同じで、症状が悪化する前に早期発見を心掛けよう。 中1で習った内容をすでに葬っていないか。 内容によってはここ半年、あるいは1年、 まったく触れていないということはないか。 先延ばししても錆はどんどん広がるだけだ。 チャンスである夏休みをどう過ごすのか。 今回の北辰はそこと繋がっている。 北辰は必ず受けなければならないものではない。 中3生の9~12月は受験の仕組み上、大半が受けるが、 それ以外は各自の判断でいいだろう。 もちろんすべて受けるに越したことはないのだが、 中には日程的に受けられない生徒もいる。 受験料だって掛かる。 ただ大事なことは、いつから行動に出るのか、 そのカレンダー管理をしっかりとしておくことだろう。 子どもに聞くと、 「まだいいよ」「部活があるし」「今回は準備勉強する日がない」と、 否定の言葉が返って来るのが常だ。 だがそれを繰り返していると、 その子にとっての好機を逃してしまう心配がある。 大事なのは、 「いつから受けるのか」まで踏み込んで打ち合わせておくことだ。 仮に中2生が今回はパスするにしても、 パスを当たり前のように済ましてはいけない。 例えば、今回はパスだけど準備期間がある次は受けると決めて、 そのために夏休みにしっかり復習の計画を立て、弱点の補強に努める。 このように、踏み込んで行く。 ひとつの切っ掛けをどう捉え、どう活用するかで、 展開は大きく変わっていくものなのである。 今回の北辰は対策ゼミも行うので、 それはまたボードに発表する。 申し込んだ生徒たちは期末テスト後も気を抜いているヒマはない。 一気に夏色に突入だ。

2012.06.26

-

可能性は君が席を埋めに来ることで用意されている

試験前の部活休止期間に入った。 初日の今日、さっそく自習に来たメンバーがいた。 中2のAさん、Mさん、Iさん、そして中3のHさん、Oさん。 みな提出物の作成や、自分の課題と向き合っているようだった。 家だと集中できない。 そう言ってここを訪れる生徒は多い。 それぞれ自分の仕上げ方があり、工夫を凝らしている。 そのためにここの自習室が必要なら、何時間でも使いなさい。 先輩たちもみなここに城を築きに来た。 何時間も、何日も、自分と闘いに来た。 そして一つ一つ本物の学びを知っていった。 質問があれば席を立ち、聞きに来なさい。 可能性は教室にというか、 君が席を埋めに来ることで用意されている。 温度差のある熱い可能性だ。 家でテレビやゲームを楽しみ、理由をつけてダラダラと寝ている。 そんな仲間が周りにいるならば、 君はここに来ることで一歩も二歩も前進できるだろう。 いやそれは階段20段に当たるかも知れない。 席に座り、ペンを持つことが、可能性なのだ。 掴めることなのだ。 何を学んだ、何を得た以前に、まず捕まえに行くということ。 掴む態勢を定めるということなのである。 定期テスト自習デビュー。 明日は何人来るか。 得点を重ねたいのなら、ここに牙城を築きに来なさい。 家にはない発見が必ずある。 先輩たちの執念が染み込んだ机と椅子は、 君が使うのを待っている。 温度差を感じるときは、今だ。

2012.06.25

-

成績が上がらない理由

成績が上がらない大きな理由。 それは反復が足りないということです。 知識を得ても、技術を得ても、 それを定着させなくては使えません。 当たり前のことなのですが、それをやっていない、 いや、やろうとしない者がたくさんいます。 何事も、上手くなるには練習しなくてはなりません。 部活だってそうでしょう。 自転車だって、ゲームだって、料理だって、サッカーだって、 みんな繰り返すから上達し、強くなっていくのです。 勉強も同じなのです。 ただ勉強は頭を鍛えるということなので、 技能を身につけるのと違い、明確なラインがありません。 でも反復し練習することで、達成ラインというものは必ず見えて来ます。 定着というものはその地点にまで踏み込むことを言います。 「定着=身につける」という行為をいつも途中でやめてしまえば、 成績が上がらないのは当然のことでしょう。 成績が上がらない生徒は、 テスト勉強でも、仕上がりがいつも中途半端です。 「10」やって臨むべきところを、「7」とか「8」で臨んでいます。 それでやはりそれなりの結果が出て、何度も反省を繰り返しています。 上昇していきたいのなら、ストロークを強くしなくてはなりません。 踏み込んで行く、打ち込んで行くストロークです。 今までの自分がしてきた勉強に対し、 意識して「負荷」を高めてみましょう。 自分は「10」やって臨んだつもりでも、結果が「7」ならば、 「7」程度の仕上げしかできていなかったということです。 だから結果を引き上げるには、 君自身が「11」「12」と踏み込んでいかなくてはならないでしょう。 今まで以上に、反復しながら定着を図っていくということです。 またこれも何度も書いていますが、 覚えたものを使いこむ練習が足りないと、得点は伸び悩みます。 いくら反復し、知識を強固にしても、 使う技術が伴っていなければ直球しか打ち返せないということです。 試験の成績は「変化球」や「新種の球」への対応で大きく変わります。 その適応力を育てるには、 暗記したものを総動員して使いこなしていく作業が絶対に必要です。 まとめておきます。 成績を上げたければ、とにかく「覚える」という作業を行うこと。 徹底し、反復して知識を刷り込んでいくこと。 安定するまで何度も繰り返すこと。 そしてその覚えたものを「使う」練習をすること。 頭に収めた知識をどう使えばよいのか、パターン練習を通じてコツを学ぶこと。 反復で身につけたものは「道具」です。 解く練習はその道具を使いこなす「スキル」ということです。

2012.06.24

-

テスト対策に参加してみませんか

わが教室では、中学の定期テストの前に、 「テスト対策ゼミ」というものを行っています。 開校以来休まずに続けている、無料の講座です。 平常の授業はつぶさずに、別に土曜などにプラスの日程で組み、 教科ごとに専門の先生が重点やポイントを指導しています。 指導教科は国数英理社の5教科すべて。 学校の試験範囲に合わせ、点を取るための対策なので、 参加する意義は高いという感想が多いようです。 卒塾まで一度も休まずに参加する生徒も相当数います。 この対策ゼミは塾生たちの試験のサポートであると同時に、 塾に通っていない外部の子どもたちへのフォローでもあります。 今回のテストは厳しそうだ、苦手科目をどうにかしたいなど、 何か困っているときには、塾生でなくても、 気軽にお問い合わせいただければ有難く思います。 参加したら入塾しなくてはならないなどということも一切ないので、 ご安心ください。 明るい教室で一度指導を受けていただければ、 わが教室の分け隔てない親身な姿勢がお分かりいただけると思います。 今回の対策ゼミでは、塾生たちからの友達紹介を歓迎しています。 近所の他学年の友達でも、まったくの外部生でももちろん歓迎です。 塾生や元塾生の弟さん、妹さんなども、 教室の様子を見てみるにはちょうどいいですね。 特に、中間テストの反動で、今回難易度の上がると思われる中1生、 差がはっきりと表れ始めるタイミングの中2生には、 頑張って真剣に参加し、コツやポイントを掴んで帰って欲しいと思います。 塾生の友達や知り合いで、 もし「対策に出たい」あるいは「誘いたい」人がおられましたら、 ぜひ早めに教えてください。 周辺の中学は大半が同じ試験日程になっています。 なのでテスト対策ゼミは、 中間テスト前の週末(30日土曜)に実施です。 時間割は、1、2年が「9:00~15:00」、 3年が「15:30~21:20」としています。 詳細につきましては、 外部の方は友達経由で確認されるか、もしくは直接お問い合わせください。 ぜひ多くの生徒が参加されることを期待しております。

2012.06.23

-

補習状況

理科・社会の補習も毎回やっているので、 生徒たちの反応も以前より随分と活発になってきた。 実質6日間で、延べ42名参加という状況である。 一切強制も無ければ、逆指名もない。 すべて本人が「やらなければ」という問題意識を持ち、 お願いしますと申告してきたものだ。 今回補習デビューした者も数名いる。 補習が必要なメンバーは他にもいるが、 もう何度勧めても申し込みに来ないということは、 補習を必要と感じていないということで、こちらも割り切ることにした。 ここでさらに追い討ちを掛け、強制的に座らせても意味がないだろう。 さあ、あと9日の勝負だ。 自分の完成形をイメージし、具体的な行動に出よう。 この補習はその流れの一部として、得点力を磨くために設けている。 ただ受けるのではなく、 得点を引き上げるのだという強い攻めの姿勢を見せて欲しい。 必ずや点に繋がるものが目の前にある。 捕まえよう。 なお、明日の合同補習は、申し込みがなかったので、 中止とします。

2012.06.22

-

10周年記念特典

名学館東川口校は、開校10周年を記念し、 現在、様々なキャンペーンを実施しています。 この写真は皆様にお配りした「10周年QUOカード」ですが、 使われましたでしょうか。 4月末の段階で在籍されていた方へは郵送しているはずです。 他に以前に在籍していた卒生宅にも、今回かなりお配りいたしました。 もう何年もお会いしていない方もおられましたが、 この地元で小さな塾がここまで頑張れたことへの、 皆様に対する感謝の気持ちとして、送らせていただきました。 ご利用いただければ幸いです。 さて、このたびの「開校10周年記念」のサービス・特典のうち、 「ご紹介キャンペーン」が7月10日にて終了になります。 用紙を保管されたままになっておりましたら、 ぜひもう一度目を通し、お考えいただければと存じます。 ちょうど今、中学生なら期末テスト前なので、 「体験授業」や「テスト対策」も大変有効です。 部活総体の結果も出てきて、受験生たちも本腰を入れるときです。 受験生も含め、今年はまだ全学年受付中です。 もし、お知り合いやご家族(下のお子様)で参加希望があれば、 お早めに声を掛けてください。 今だけの大変お得な特典をご利用いただけます。 テスト対策につきましては、未入塾でも参加できますので、 まずは遠慮なくお申し出ください。 10周年の他のサービスにつきましては、 次回まとめてお伝えいたします。

2012.06.21

-

踏み込まれるということ

火曜日に、ある生徒の体験を担当しました。 現在他の塾に通っている中2の男子でした。 理科の授業を行いましたが、真面目に受けてくれて、 途中に注意を与えると最後の方では改善の姿勢を見せてくれました。 感想というか、アドバイスすべきことは幾つかありますが、 ここではなく、直接お話しする機会が持てたらと思います。 まあ、一つだけ触れておくと、 と言いますか、これはすべての生徒に該当することなのですが、 「学習の仕方を教わったことがない」まま学習しているということです。 どのように学んでいるかというチェックを受けたことがない。 こうしなさいという強いアドバイスを受けたこともない。 我流のまま、「これでいいのかな」と何となくやってきた勉強の成果が、 今残っているということです。 然るべき人が踏み込んで指導しない限り、やり方に革命的な変化は訪れません。 やり方の審判が自分自身になってしまうからです。 この生徒にも、やり方について一つ大きなヒントを与えました。 集団授業の塾では、たぶん細かく教えてくれなかったことだと思います。 成績を上げていきたいのなら、まず何をすべきなのか。 しっかりと受け止め、守り、工夫していきましょう。 指摘部分が改善できれば、 きっと伸びていくのではないかなと思いました。 やはり踏み込まれるという環境を保つことですね。 学習にはそういった外部からのチェック機能が必要なのです。 学習方法も成績も、ヒントはそこにあります。

2012.06.21

-

野分のまたの日こそ

結局昨晩は、教室に居残りになりました。 眠いです。 台風の風もほとんど収まった朝5時前に、 教室周辺の様子を見て回りました。 台風の凄さがあちこちに見られました。 瞬間最大はどれくらいだったのでしょうか。 安楽亭の看板です。 煽られないように意図的に倒したとは思えませんが・・・ それなら駐車場の内側に入れるでしょう。 東の風が凄かったので、くらった可能性があります。 金属製で数百キロはありそうですけど。 教室前のケヤキが折れていました。 これもそうです。 結構大きな枝ですが、切断され、 通りをふさいでいました。 これはびっくり、脇にある竹林の竹が完全に折れています。 竹ってしなやかで折れにくいのかと思いましたが、 意外ですね。 イイダのベンチもひっくり返っていました。 人が座っていても多分飛ばされていたでしょう。 建物や人に被害がなくて良かったです。 台風の通過に伴って気温が上がり、暑い一日でした。 台風一過は地震も起きやすいので、注意しましょう。

2012.06.20

-

夏期講習の計画を

夏期講習の案内は原則ご自宅の方に郵送しますが、 本日より生徒にも直接渡していきます。 日程や講座内容をよく把握し、計画を練っておいてください。 締切も例年より早くしているので、十分に注意してください。 中3生はカリキュラム上、必修になります。 受験に向けて、自分に必要な講座をしっかり選んでください。 もう入試まで待ったなしです。 他学年は希望制となりますが、しっかりと目標や計画を立て、 この夏のチャンスを活かして欲しいと思います。 このブログにおいても、今後、 講座の内容について触れていく予定です。 参考にしてください。 以前、講習会の効用について書いたことがありますが、 もう一度載せておきたいと思います。 健康診断のセルフチェックのように、 参考にしてください。 ・・・・・ 次のようなケースや症状の生徒には、 講習会は大きなチャンスになることがあります。 自己診断してみてはどうでしょう。 定期テストが思ったよりも悪かった。 復習型の実力テストが不安だ。 学年順位は気になるが一向に伸びていかない。 最近やっていない前学年の内容がかなりヤバそう。 家で勉強する習慣がついていない。 前学年の2学期あたりから勉強が分からなくなってきた。 前学年よりも微妙に成績が下がってきている。 どこをどう学習すればいいのかよく分からない。 自分で時間管理するのが苦手だ。 ある科目に対し早く手を打つべきだと思っている。 新学期には一気に飛躍したい。 今まで復習しながらじっくり教わる機会がなかった。 要点と演習が網羅されている薄いテキストが欲しい。 いくらやっても伸びず自信がない。 次の北辰や校長会テストがかなりヤバそう。 入試に向けて早めに総ざらいをしておきたい。 夏休みに頑張って仲間に追い付きたい。 「まだいいだろう」という後回しが、 傷をどんどん大きくしていきます。 そんな経験はないでしょうか。 弱点という「虫歯」は早めに治しておきましょう。 笑顔は向き合う勇気から始まるものです。

2012.06.20

-

無事終了

定時より少し早く終了としました。 お迎えをいただいた保護者様、ありがとうございました。 夜9時過ぎあたりから風が強くなってきたようなので、 もう30分早く、9時前にて終了すべきだったと思います。 本格的な風雨はこれから深夜2時くらいまででしょうか。 定期試験も近く、あなを空けるのは痛かったので、 授業は実施しました。 欠席はゼロで、みなよく集中し追い込みを頑張っていました。 今日休校にしていれば得られなかったものが沢山あることを、 願っています。 ご理解とご協力、ありがとうございました。

2012.06.19

-

本日の授業について

本日の19時30分からの授業は、定時に行います。 21時で愛知県あたりということなので、今はまだ大丈夫ですが、 台風の接近に伴い、次第に風が強くなってくると思われます。 保護者様の送り迎えも多いかと思いますが、 徒歩で通塾する場合は十分に注意してください。 また自転車は大変危険です。 保護者様のご判断でお子様に指示を与えてください。 なお天候の状況によっては、授業の終了を早める場合もあります。 安全確保による判断となりますので、 よろしくお願いいたします。

2012.06.19

-

台風接近に伴う授業について

関東に接近する時間帯は、深夜から早朝のようですので、 今のところ、授業は平常通り行う予定です。 雨は昼前からかなり降るでしょうが、問題は風ですね。 時間帯がずれているので影響はないと思いますが、 念のため今後の状況を見て、 午後5時に再度確定のお知らせをいたします。

2012.06.19

-

補習に踏み込むこと

予告した通りに、今日から理社補習の受け付けを始めた。 掲示を見てさっそく8名の生徒たちが申し込んで来た。 受付は連日行っているが、一杯になりしだい締め切ることになる。 明日は中2、中1たちもかなり来るが、 点を取るために積極的に申し込みに来て欲しい。 理社を問わず、中間テストで学校の平均点に満たなかった生徒は、 基本的に補習は必修と思いなさい。 点が取れないのなら、取り方を学ぶのだ。 何をどうすべきか、取るための手順を踏むのである。 そのためにこうして得点力を上げるための補習を組んでいる。 その対策の手を打たずに、また平均に届かないのなら、 何のためにこの教室に通っている。 目的をよく考えよ。 受けようかどうしようか。 点数は上げたいけど面倒くさい。 自分で何とかならないだろうか。 そんなことをウダウダ言っているから力が付かないのだ。 成績表にいつまでも同じ反省コメントを書くことになるのだ。 素直になりなさい。 そして塾を利用しなさい。 コツを教わりに来ればいいのである。 点数も70点なら80点、90点へ、 80点なら、90点、100点へと、 より高い目標を達成するためにも補習は成立している。 何も苦手な者のためだけに設けているわけではない。 前回95点だったが、何とか100点を取りたい。 そういう強い攻め込む意識をぜひぶつけに来て欲しい。 今回はT西中3年の理科が「運動とエネルギー」で、 大きな鬼門になっている。 3年間の全単元の中でも「つまずきベスト3」に入るだけあり、 まったく解らずに困っている者が何人もいるはずだ。 大丈夫なのだろうか。 今回の期末結果は内申に直結する「超・超・超」大事なもの。 3年の場合は、私立の確約に使う評定だ。 だから、しっかり計画を練り、いつも以上の仕上がりに徹して欲しい。 決して中途半端な準備はしないように。 T西中3年の親御さんが、もしこのブログをご覧になっていたら、 理科の補習をどうしたか尋ねてみてください。 スケジュールは早い者勝ちです。 補習を複数回受けることによって、30点踏ん張ることができれば、 学期評定が「1」変わるのですよ。

2012.06.18

-

いただきもの

修学旅行のお土産をいくつもいただきました。 塾にまで気づかいをいただき、有難く思います。 順に、 Mくん Hさん Iさん Tさん Hさん 最後のHさんは、塾のない土曜日の夜、 部活総体で疲れたあとに渡しに来てくれました。 みんな、ありがとうね。 京都・奈良は楽しかったかな。 これはこのあいだNさんが持って来てくれた、 長崎のお土産。 卒生からも、こうしてよく頂き物がある。 この学び舎を忘れないでいてくれる。 本当にみんないい生徒たちだ。

2012.06.17

-

夏期講習受け付け開始

2012夏期講習のスケジュールが決定しました。 塾生たちには、週明けより案内書を渡していきます。 外部生たちの参加受け付けも同時に開始します。 今年は例年よりも締切を早めていますので、ご注意ください。 外部生に関してですが、 テスト対策ではないので、他塾に通っている生徒も申込可です。 受講費無料の「体験夏期講習」も受け付けていますので、 詳しくは教室でお尋ねください。 パンフレットも週明けより設置いたします。 小学生の問い合わせは、定期的に来ています。 指導要領が小・中と変わり、授業時間が増えたことなどで、 親御さんの学習への意識が高まってきているのでしょう。 当教室の小学部は科目も曜日も週回数も固定ではないので、 他に習い事のある生徒たちにはとても好評です。 夏期講習から始めることもできますので、ぜひ一度お問い合わせください。 中学生はここにきて、試験の結果に伴う動きが活発化してきています。 他の塾に通っている方からの問い合わせも、増えてきました。 私は、塾というものはご家庭が判断して通わせるものだと考えています。 本人と親御さんがよく考え、関わりを保ちながら、 学習に対してより良い方向を見つけ、価値を知り収穫を掴んでいくもの。 それが通塾の在り方だと思っています。 なので当教室の説明はいたしますが、強い勧誘はいたしません。 プランや提案を添えて説明するのは、「こうすれば」という可能性があるからです。 まず教室の授業を体感してみてください。 体験授業終了後の生徒の表情。 受ける前と全然違います。 それはきっと、親御さんにも分かると思います。 テスト対策に参加した仲間も、ぜひ一度体験授業を受けてみてください。 テスト対策と普段の授業はまったく違いますよ。 凄いチャンスが見つかると思います。 話がそれましたが、夏期講習の受け付けも始まり、 いよいよ夏到来ですね。 地元の子どもたちが皆それぞれにとって、 素敵な夏を過ごせることを願っています。

2012.06.17

-

今年もまたやるよ~

今年もこの季節がやって来ました。 願いを込めた短冊。 いっぱい書いて飾ろう。 今年は全短冊の中から抽選会を予定。 学業への奨励賞(景品)も用意しているので、 お楽しみに。

2012.06.16

-

頭の良さって・・・

期末テストが近づいてきました。 この今の時期に理解しておきたい大切なことを、 昨年の記事から(一部加筆、削除し)抜き出しておきます。 しっかり受け止め、ヒントとして役立ててください。・・・・・・・ 試験の準備が不十分になる最大の原因は、 仕上げるための時間が足りなくなることです。 絶対的に足りないのです。 時間を確保することで大幅に改善されるのだということを、 まず理解しましょう。 その上で時間をどう創りだしていけばいいのかを、 真剣に検討してください。 定期試験の準備と言うと、試験の範囲表が思い付きます。 範囲表には試験の方向を決める重要なことが書いてあります。 もちろんこの用紙の活用は必須ですが、 ここに書かれていることは「範囲」であり、 個人ごとの学習計画を決定付けるものではありません。 あなたの学習計画でも学習手順でもないのです。 それは別にあなたが組み立てていくもので、 範囲表はあくまでも範囲でしかありません。 そこを把握していないと、 範囲表を潰していくのが勉強なのだという錯覚に陥ることがあります。 それしか、しなくなるのです。 どこを厚く、どう手順を組んで勉強すべきかは、 あなたが考え決めていくことで、 紙切れに決めてもらうことではありません。 範囲表はターゲットを確認し、 仕上げのチェックリストとして使うものなのです。 期末試験が迫って来ましたが、 あなたはいつから計画を練り、どういう手順で準備を進めていくつもりですか? 具体的なプランを早急に決める必要があります。 試験の範囲表はおよそ2週間前に渡されますが、 渡され、内容を吟味してから、勉強の割り振りを決めますか? 範囲を見てからじゃないと、どこをやったらいいか分からない。 もしそういう見方で今までやって来たのなら、 今日から考え方を変えてみましょう。 範囲表が手に入ってから「さあどうしよう」では、 仲間もみな一斉に始めるので、差がつかなくなります。 また、どうしようかなどと考え、計画を練っていると、 すぐに二日ぐらいのロスが生まれるものです。 あっという間に、あと10日になります。 差がつく部分は、 範囲が発表され、みなが計画を練り、 「さあやるか」と動き始める前の期間にあります。 まあ実質、試験10日前後までの期間でしょうか。 その期間の過ごし方、いやまとめ方で、 もの凄い開きが生まれると思ってください。 やっている生徒は、すでにやっているでしょう。 中間が終わり、気を抜いてしまったのなら、 早くリズムを取り戻さねばなりません。 では、範囲表を渡される前にはどこを勉強したらいいのでしょう。 答えは前回の範囲表に書いてあります。 前回の範囲の続きが今回の範囲です。 教科書のページが飛んだり、教材が替わったりする教科は、 中間試験後に触れた部分と解釈していいでしょう。 範囲が出るのを待ち、それから動くのではなく、 想定される内容を先にカバーしに掛かるのです。 提出予定のワークやドリル類、必ず取り上げられる授業中のプリントなど、 先手で押さえておきたいものも幾つもあるでしょう。 以前、範囲表は試験後に捨てずにとっておこうと書きました。 次への範囲の繋ぎはもちろんですが、何枚もたまってくると、 先生ごとの出題パターンが読み取れるという利点があるのです。 守りを固める意味でも、出題の傾向は知っていた方が便利でしょう。 早い時期から試験勉強を始めるとき、大まかな手順としては、 「時間の掛かるもの」や「まとめ」を優先します。 最も有効な二つの作業は、 「教科書を読み、チェックしていく」と、 「暗記のリストを作る」です。 教科書は期末範囲を想定し、習っていないページまで押さえておきましょう。 10回ほど繰り返してください。 欄外や注釈、図表も含め、精読と熟読を何往復もするのです。 信じられないくらい、理解が進むはずです。 チェックすべきものは抜き出し、リスト化していきます。 暗記も少しずつ進めていけば、後が楽になります。 先行スタートが意識的にできれば、 試験2週間前にはもう終了している作業が出て来るでしょう。 範囲表が手に入った時に、済みの線が引けるのです。 また期末には実技教科があることも頭に入れておきましょう。 それだけ時間が必要なのです。 ちょうど部活の大会と重なり、ハードな日程が続いていると思います。 可能な範囲でいいと思います。 自分を組み立てる時間を大切にしてください。 テレビを見る時間に何が出来るでしょうか。 楽を選び寝てしまえば、その日は終わりなのです。 特に中3生は内申に影響する期末です。 確約が取れるかどうかが決まる期末です。 自分が何をすべきか、真剣に決断してください。 命がけですよ。 判断ではなく決断してください。 ・・・・・・・ 期末試験へのカウントダウンはとっくに始まっています。 あと19日が18日になり、17日になり・・・ カレンダーは、いつの間にかあと16日となっています。 今日、範囲表1号の提出がありました。 この先3日ぐらいの間に一気に増えるでしょう。 あれほど強く言った、「範囲表が渡される前の学習」。 さあ、君はどこまで出来たでしょうか。 と言うか、ほとんどこのブログ見てないかな。 お知らせで幾度もチェックするように伝えてきましたが、 歩調を合わせられないのなら、検証も何もないよね。 範囲表が出れば、皆チェックを始め、具体的に動き始めます。 計画性のない者までが計画を描き、それなりにペンを持ち始めます。 全員が一斉に走り出すマラソンのスタートのように、 混沌とし、差が出にくくなるのです。 群衆に呑まれ、遅れをとってはいけない。 その大切さを何度も伝えてきました。 総体などを差し引いた期末テストまでに打ち込める日数。 あと何日ありますか。 前回の試験結果を踏まえ、早く積み上げていかなくてはならない。 限られた時間の中で、如何に要領よく先行できるか。 君たちの中にその意味合いが理解できている者が、 何%いるでしょう。 受験生に至っては、私立の確約が取れるか取れないかが決まる、 中学生活で最も大事な定期試験のひとつなのです。 10月、11月、1学期の評定が1ポイント足らずに確約が取れず、 スケジュールが乱れ、焦り、幾つも私立を回るはめになり、 公立に向けて中間・期末に集中できず、あげくは、 2学期もボロボロの結果を重ね、ランクを落とした私立単願に流れていく。 そんなふうになりたいですか。 すべてが受験期前半、ちょうど今頃の侮りから始まっていくのです。 侮ってはいけない。 余裕をこいている場合ではないのです。 数学が60点なら、61点を取るのです。 どうしたら1点増やせるかを、本気で考えて欲しい。 たかが1点ではないのです。 今回の1点には運命を変えるかも知れない重みがあることを知ろう。 受験生でなければ、そこまで切実ではないですが、 点の積み上げの大切さは同じです。 範囲表が出てしまったなら、そいつを徹底して制覇しましょう。 何をすべきか、全体の塗り絵をバランスよくこなしていきましょう。 カレンダーに「期末」の文字は書き込まれていますか。 その日まで、あと何日ですか。 目標点は紙に書いて貼り出してありますか。 試験前夜、 空白があちこちにあるような醜態は晒さないように。 提出物に決着が付いている。 用語の暗記は出来ている。 国語の漢字は問題なしだ。 範囲に書いてあるプリントは入念に押さえた。 指定ページの演習は完璧だ。 頭の良さってやつは、云わば、 そういうことがキッチリ出来るかどうかの差なのです。 すべきことをして、しっかりと仕上げられることが、 頭が良いことなのです。 二次的に転がって来る点差じゃないんだよ。

2012.06.15

-

中3生の成績に限定してみた

中間テスト、 中3生のみの集計結果です。 95点以上 5名 90点以上 23名 最高点(5科) 473点 最高点(3科) 285点 平均点(5科) 370.8点 得点・上位10名 473点 458点 431点 431点 430点 428点 424点 418点 410点 404点 得点上昇・上位5名 +95点 +92点 +82点 +69点 +68点 塾内の1位は前の記事に書きましたが、1年生でした。 1学期は1年生の得点が高く出ます。 平均点が高い平易な問題だからですが、 特に1学期中間は青天井になり、他の学年との比較になりません。 まあ、今回の1位の中1生は学年2位であり、 平均点を132点も上回る高い成績でしたが・・・ 塾などでは優秀な生徒の成績を表に貼り出すところもありますが、 得点を並べて掲示したようなケースでは、1年生を外し、 2・3年生の実績だけで観察してみるのもひとつの見方です。 特に受験が近づき、今後、塾の空気の中心になっていく、 中3生の成績がどうなのかは大事でしょう。 そういう意味で、あえて中3生の結果を集計してみました。 先ほどの数字は、当教室の中3生のみの成績状況です。 中1、中2は入れておりません。 この数字がどうかはよく分かりませんが、 みな頑張り大幅に得点を上げたのは事実です。 トップのM君は学年順位ひと桁をキープしました。 2位のI君は得点を82点も上げ、学年順位も+47で、 一気に18位にランクインしました。 修学旅行も終わり今日から1学期終盤へスパートです。 受験生たちに先導され、 教室全体に真剣さが溢れていくときです。 中間をさらに上回ることを目標に、 さあ、頑張りましょう。

2012.06.14

-

補習に注意

期末テストに向けた理科・社会の無料補習をまた行います。 来週からのスケジュールを月曜に掲示発表します。 率先してチェックし、補習を有効に活用してください。 今回は23日土曜の集合形式によるゼミも考えています。 中間の結果をよく踏まえ、自分から作戦を立て、 動いてください。 テストの範囲表は渡されたらすぐに提出を。

2012.06.14

-

戸塚中 学年2位達成

戸塚中学1年生のM君の学年順位が出ました。 279名中、2位。 もちろん5教科合計の順位です。 1位の生徒とは2点差だったそうです。 う~ん、490点ですか、あっ晴れですね。 M君は漢字のミスが痛かったですね。 国語は満点でした。 数学はうっかりの計算ミスで、98点。 英語は問題を慌てて見て、ケアレスの95点。 社会は用語に「州」が抜けていて97点。 理科は答えの漢字に「点」が漏れていて98点。 理科はかなでもいいというただし書きがあったにもかかわらず、 敢えて漢字で書き、失点しました。 ひらがなで書いていれば学年トップでしたが、 この結果はとても彼らしいと思います。 正しく漢字で書くべきだという姿勢を、 私も高く評価します。 それでも学年約280人と生徒数の多い戸塚中で2位です。 地元の塾として、この記録は嬉しく思います。 488点という得点は、在塾中の達成点としては最高点です。 教科別の学年順位は不明ですが、 国・数はクラストップだったと聞きました。 国語は100点ですから学年トップですね。 期末は平均点も下がり難化するでしょう。 ぜひ1位を取りに行きましょう。 難しいですがやり甲斐ありますよ。

2012.06.14

-

来ることの意味

ある生徒から、来週の授業を欠席したいと申し出がありました。 理由を訊いてみると、 「当日、部活総体の練習があり、翌日も試合で早起きしなくてはいけない」 ということでした。 練習が半強制で夜間までずれ込んであるのならしょうがないですが、 普通そんなことはあり得ません。 時間的に塾に来れる状況なら、とにかく来なさい。 そう生徒に告げました。 部活が軌道に乗り、総体も近づき、 連日ハードな中1生です。 総体にも、学校にも、塾にも、他の習い事にも、 すべてスケジュールがあります。 その中でどう頑張っていけるか。 これはとても大事なことです。 時期的に辛いときもあるとは思いますが、 休めるという前提で日程管理をしてはいけませんね。 休みの予約を取るということは、 頑張り切るという姿勢を最初からやらずに放棄してしまうこと。 そうではなく、 実際にやってみて判断することが大事なのです。 塾に来るということの意味を考えてみましょう。 あなたの席はここにありますよ。 当日練習を頑張ってみて、 その上でどうしても身体が付いていかないというのなら、 遠慮なく連絡してください。 何事にも精一杯ならいいのです。 先輩たちもみなそうやってハードルを越えてきました。 手綱を緩めるのは簡単です。 甘えを許すのも簡単です。 でもそれが習慣化してしまうと、 いざという時に我慢し、踏ん張ることができなくなってしまう。 ハードな環境を乗り越えていく経験を積むことは、 今後のためにもとても大切なことなのです。 これは、親御さんたちにもご理解をいただきたい部分です。 ちょうど修学旅行のタイミングで触れましたが、 そういうイベント時はもちろん、普段のときも、 安易に楽な選択を認めてしまうと、 子どもはそれが当然だと思ってしまうものです。 体調が悪いと言えば休めるという家庭環境があるならば、 それはそう認めてしまうやり取りを何度も踏んでしまったからではないでしょうか。 そういう空気を作ってしまったということでしょう。 だから家庭内でも線引きを行うべき、初期の対応がとても大事なのです。 それは後に高校受験や高校生活を経ていくとき、 自力で頑張り抜くという免疫に繋がっていくものです。 本当に大事な部分です。 塾長に却下された・・・ 判断が親御さんと共有できればいいのですが、 そうでないときは、私は親御さんの意見に従うことにしています。 でも、できれば考えを共有し、指導に当たりたいものです。 なのでいつも(今回もですが)、 私がそう考える理由を説明しているのです。

2012.06.13

-

488点

今回の中間テストでもの凄い得点を叩き出した生徒がいる。 地元の戸塚中の男子生徒だ。 彼は小学6年からこの教室で学び、 今回が中学での初めての定期テストだった。 得点は5教科で、 488点 この得点は、開塾以来の新記録である。 しかも彼は漢字ミスなど、 相当つまらないミスをして、この得点なのだ。 どこまで底力があるのか、 その可能性に対し大いに楽しみである。 しかし、488点とは、1教科平均「97.6点」だ。 あとは本当にミスを如何に減らせるかの勝負だね。 去年は、塾生の中に戸塚中3年の学年上位者が何名もいて、 結構学校でも話題になったそうだが、 今年も新1年生がスパークしてくれて、 とても頼もしい限りだ。 現在、戸塚中の塾生は大勢ではないので、 より上位の成績順位を保ちながら、 地元中学とわが教室との繋がりを大切にしていきたいと思う。

2012.06.12

-

始まりの日

昨日の授業は、16名全員来てくれました。 明日4時前に起きなくてはならないT西中のメンバーも全員、 休むことなく授業を受けに来てくれました。 帰宅当日に当たり疲労困憊のK中学のメンバーも、 みな遅れながら合流してくれました。 特にK中の仲間は、先輩たちの伝統をよく守ってくれたと思います。 遅れてでも行った方がいいのかと、親御さんから確認が来ましたが、 ぜひ来て欲しいと告げ、ご理解をいただきました。 恐らく休ませたいという判断だったと思いますが、 教室の方針に合わせていただきましたこと、有難く思います。 学校の大きなイベントが終わり、 いよいよ夏に向けて受験の本格的なスタートを切るとき。 それが今なのです。 受験生であることを自覚し、受験へのスイッチを入れてもらうために、 私は敢えてみんなにハードルを与えているのです。 この特別な日に、ここに集まり授業を受けることが何を意味するか。 今は不満ばかりで分からないでしょうが、 きっと後に分かると思います。 地元のあちこちの塾でも、 おたべを食べながら頑張っていた仲間がきっといたはずです。 もう受験は始まっているのです。 しっかり始まっているのです。 昨年も修学旅行帰宅日に記事を書いています。 そこに記した受験生たちにぶつける思いは、今年とまったく同じです。 何が大事なのか、何にこだわって欲しいのか。 私の思いを伝えるために、全文を載せておきたいと思います。 酌み取っていただけたら幸いです。・・・・・・ 『「頑張れた」というストローク 』 何度も語ってきた、 「修学旅行帰宅の日」がやって来た。 3日金曜、T西中の生徒たちは何人が来るだろう。 あれだけ強く指示し理解を求めてきた、塾としての姿勢だ。 ぜひ一人でも多く頑張る姿を見せて欲しい。 この修学旅行帰宅日の頑張りは、先輩たちも遂げてきた。 受験生として一線に並び、厳しさを知る、 ギアを再確認し強く握り直す日なのである。 旅行で疲れ、早く寛ぎたい。 お土産を口にし、写メを開き談笑したい。 そんなことは塾長にも分かっている。 塾長が敢えて休みにしない理由は何なのか。 今日来た君たちには解っただろうか。 家でのやり取りも想像がつく。 「もう、疲れたし~」 「でも塾あるんでしょ?」 「マジでもう、信じらんない」 「じゃあ休むの? 〇〇ちゃんも行くんでしょ?」 「そうだけどさ~・・・お腹すいて勉強もくそもないってさぁ」 「軽く食べていくの?」 「いいよ、とりあえず行く・・・って、お土産一個くらいいいか」 「自転車気を付けなさいよ」 「あいよ」 夜7時半、授業の定刻に生徒の親御さんから電話が来た。 「まだ帰って来ませんので、遅れます。遅れても行くって言ってましたので・・・」 解散式は東京駅で午後6時過ぎ。 ならば東川口着は、7時15~35分くらいだろうか。 該当するメンバーは全部で13人。 来塾1号はSさん、7時35分だった。 駅には10分に着いて歩いて来たと言う。 その後45分に1名、50分に2名、8時5分に1名。 8時25分に1名、30分に4名、9時10分に1名が到着した。 最後の生徒は班長で、連絡待ちのため遅れたようだ。 都合11名、すべて女子。 全員休まずに来てくれた。 みんな長旅の直後だったが、元気に授業を受けてくれた。 大会が近いので明日も朝から部活がある。 そんな生徒がほとんどだが、しっかり受験生の意地を見せてくれた。 私はこの9期の受験生たちを誇りに思う。 もちろん彼女たちが今期の全受験生ではないが、 しっかりと先導してくれたことを、記録しておきたい。 一方、男子2名の来塾がなかった。 一致団結が出来なかったことは残念である。 連絡もなかったが、次回その理由を確認したい。 強行スケジュール故に、 毎年必ず親御さんからの休み連絡が入る。 「疲れて寝てしまったので」 「具合が悪いと言っているので」 「遅くなってしまったので」 「明日も学校があるので」 今年はそういう親の許可した欠席連絡が無かった。 塾の趣旨を理解して頂いたのか、 それともしょうがない塾長が吼えているので諦めたのか、 それは分からない。 だが形として意を一つにして、お子さんを送り出して頂けたことを、 本当にありがたく思う。 中には車で送迎された親御さんもいらしたと思う。 「疲れたよ~」 「そう、そうなんだ」 「頭痛いし、気分悪いし・・・」 「ほら、遅れるよ」 受験が近付くこれからは、 こういう「かわす」会話が生きてくる。 子どものシグナルをいつも見抜いている親御さんは、 たくましく、素敵である。 昨日も何名かいらしたことと思う。 さあ、 頑張って授業に参加したみんな。 何か感じたものがなかっただろうか。 塾に向かう時と、塾が終わり帰る時の気持ちが、 「何か違うな」と思わなかっただろうか。 君たちにはまだ良く分からないだろうが、 面倒なことや課題に対してエネルギーを注ぐとき、 その手応えが大きいほど達成感は大きくなるものなのだ。 入試に向かい道を進むとき、 これからは幾つも「壁」を越えていかなくてはならない。 塾に向かう時に思った「嫌だな」が、 帰る時には「頑張れた」という、やり遂げた気持ちに変わっている。 それでいいのである。 その小さなストロークを幾度も経験していこう。 とても、とても大切なストロークなのだよ。 そして、 一回ずつしっかりと壁を越えていこう。 今日を逃げずに、一歩前進することで、 志望校への距離は、 確実に減っていくのである。

2012.06.12

-

全員揃うと信じています

修学旅行も後半に入ってきました。 今日(11日月曜)は、 「帰宅当日組」と「出発前日組」が入り混じっています。 連絡ボードに大きく書き、何度も伝えてきたので、 もうしっかり把握していると思いますが、 本日の塾の授業は両者とも普通に行います。 「今日帰って来て疲れているから」 「明日から修学旅行で、朝早いので」 と安易に欠席しないようにしましょう。 いいですね。 今日の該当者は16名います。 日々の勉強が大切な受験生として、 全員休みなしで揃うことを期待しています。 ボードの前で確認し合ってたようなので、 みんな大丈夫だと信じていますよ。 T西中は、帰宅当日にあたる木曜も注意してください。 普通に授業を行いますから。 修学旅行期間についての授業の詳細は、1週間ほど前に書いた、 こちらの「6月のライン」という記事を参照してください。

2012.06.11

-

目標は100点にある

テストの得点を上げたいのなら、上げるための手順を踏めばいい。 上げるための手順とは、 まず第一に上げるという強い信念を持つことだ。 そしてその実現のための圧倒的な時間を作ることだ。 点は上げたいが時間が確保できない。 これではダメだ。 点を築いていくために、エネルギーを徹底して打ち込んでいく。 そのための時間を君が用意し、信念をぶつけていくのである。 ワークの10~25pがテストの範囲ならば、 そこからの出題は必ずできるようにしておくことだ。 90%、95%ではなく、100%にしておくのである。 100%にするにはどれだけ時間が必要か、君が定めるのである。 そして何度も何度も完璧を目指して訓練するのだ。 仮に出題範囲の一部であっても、徹底して魂を込めるのだ。 そういったパーツごとの完成度へのこだわりが、 結局は全体の合計に反映されていく。 テストの得点というものは、小問や単元ごとの達成度の集合体で出てくる。 だからこそ、細かいパーツの理解が不可欠なのである。 テストの得点を上げたいのなら、上げるための手順を踏めばいい。 上げるための手順とは、まず第一に上げるという強い信念を持つことだ。 そしてその実現のための圧倒的な時間を作ることだ。 点を築いていくために、エネルギーを徹底して打ち込んでいく。 そのための時間を君が用意し、信念をぶつけていくのである。 70点を取った君は、次は80点を目標としている。 だからダメなのだ。 だからいつも同じような結果を記録し、反省文を書いている。 なぜ80点なのだろう。 なぜ100点ではないのだろう。 80点を達成するためのちょうどいい勉強など、そもそも無い。 8割の定義がどこにあると言うのか。 それに気付いている者は、とっくに100点のための勉強を始めている。 試験というものは準備よりも目標が先行していなくてはならない。 試験の準備が先行し、この完成度なら何点ぐらい取れるだろうと、 あと付けで目標点を算段しているようでは、好結果は望めない。 そうではなく、試験の到達目標が常に先にあり、 そのためにどう準備すべきかという点に視点を注いでいなくてはならない。 到達目標は誰もが100点なのである。 それを80点、70点と都合よく削っている。 社会は苦手だから目標は50点だと、平気で主張し、 親も前回30点だったからいいかと認めてしまっている。 だからまた30点程度しか取れない。 この悪循環に親も本人すらも気付いていない。 前回が何点だろうが、次の目標は100点なのだ。 100点のために何が必要かを考え、命懸けで準備するのである。 時間も道具も手順も学習量も、未知の領域に入るかも知れない。 だが試験というものの本質をよく考えてみて欲しい。 理解を調べるためのものならば、合格は100点でしかあり得ない。 50点を目指す試験勉強がいかに邪道で無意味なものかということが、 切り捨てが存在することからも分かるかと思う。 甘えがある限り、得点は積み上がっていかないのである。 期末テストがやがてやって来るが、 点を取りたければ取るための時間を設けることだ。 今までの常識を覆すくらいの、大量の時間を設けることだ。 そして繰り返し暗記と演習にエネルギーを注ぐことだ。 点を取る者は、いつも取るべくして取っている。 100点や98点を取った者がどういう準備をしていたか、 逆シミュレーションしてみなさい。 君が10覚え、基本問題を2日かけて解いているあいだ、 仲間はたった2時間で30覚え、応用問題まで押さえているかも知れない。 だから自分の今までのペースは、 絶対的な基準ではないのだということを知ろう。 ここまでの漠然とした手順を、一旦リセットし、 100点を目標に置いた負荷の高い計画を練ってみる。 そしてその計画を前提に、何が必要かを割り出していく。 どこまで攻め込めるかが勝負なのだ。 高得点は受け身で取れるものではない。 自ら、取りに行くのである。 そのために、条件や環境を操作するのである。

2012.06.11

-

400点以上が約4割

中間テストの結果が出揃いました。 学校の順位などはまだ一部しか分かりませんが、 得点は全学年判明しています。 上位10名までの平均点 440.3点 上位20名までの平均点 418.8点 上位30名までの平均点 396.6点 全体平均点 366.3点 全体の中心順位の得点 383点 400点以上 塾生全体の37.5% 350点以上 塾生全体の65.0% 塾生の4割近くが400点を超えていることになります。 ちなみに420点以上でも約2割ですから、 5人に1人が420点を超えている計算です。 中心順位とは、塾生の数のちょうど真ん中のことで、 その生徒の得点が383点ということを示しています。 見方を変えれば、 この点数の上位と下位がちょうど半数ずついるということになります。 生徒たちの頑張りが得点に出ていると見ていいでしょう。 この教室で学んで、力を付け、少しずつ手応えを掴んできている。 そんな生徒がたくさんいます。 ここに通うと成績が上がり、どんどん自信が付いていく。 今まで多くの生徒たちが実現してきたことを、 今の生徒たちに再現していくことが我々の役目です。 みんなの表情にも笑顔が増えました。 さっそく笑顔をやる気に変え、 次のハードルに向かって動き始めています。 学校における順位変動を見て、 後日、個別の具体的な得点に触れたいと思います。

2012.06.10

-

もうすぐ・・・

総アクセス数が、「7」で揃いますね。 「777777」のシックスセブン。 ラッキーナンバーです。 たくさんのご訪問に感謝いたします。

2012.06.09

-

平均点高すぎ

いくら中1の最初のテストとはいえ、これは易しすぎですね。 T西中の1年理科は、平均点が「86.2点」。 全学年の55%が90点以上という結果でした。 点を取らせて励みにするという意味合いは解りますが、 ここまで平均点が高いと点差が付かなくなり、 本物の実力が見えてこない心配があります。 70点で頑張ったなんて思ったらとんでもなくて、 実際は全体の87%の位置ですし。 1年1学期の中間で、理科が英語の平均よりも高いというのは、 正直見たことがなかったですね。 問題も見ましたが、文章で書かせるものもなく、問題量も少ない。 100点もかなり出たのではないでしょうか。 次は少し応用問題や記述を入れてくるのでしょうかね。 正しい実力分布が出るように、 ぜひ平均点は60点前後にして欲しいです。 次回、ちょっと注目です。

2012.06.09

-

本日英検の日

本日9日土曜は、英検の実施日です。 各自、自分の受検級の時間に集合してください。 時間がはっきり分からない人は、至急連絡を。 なお級別にリスニング込みで行うため、 早く来て自習するかたちは取れません。 よろしくお願いします。 ※念のため、集合時間 準2級 16:35 4級 18:20 3級 19:40

2012.06.09

-

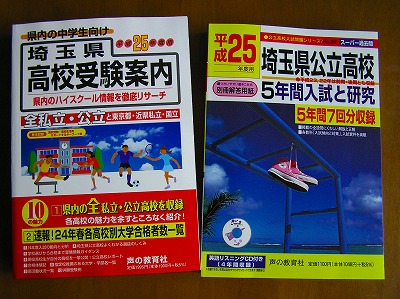

平成25年版 買いましたか

またこの2冊と付き合う時期ですね。 受験生のご家庭では、もう新版は購入されましたか。 写真左は毎年教室に常備している「声の教育社」の受験ガイドです。 右はおなじみの公立入試過去問です。 平成25年の文字を見ると、いよいよ迫って来たなという感じですね。 書店に行くと両方とも積まれていますので、 まずは受験ガイドだけでも先に購入されることを、お勧めします。 各社色々なタイプがありますので、 使いやすそうなものでいいでしょう。 受験ガイド購入の大切さについては、 後ほど書きます。

2012.06.08

-

今を夢中になれること

私の授業の条件は、やる気を持って受けるということです。 やる気がないのなら受けなくていいですし、 私はそのやる気に応えるべく、敢えて厳しく接しています。 だから真剣に頑張ろうという気持ちが弱ければ、 授業は苦痛なものになってしまうでしょう。 眠かろうが、疲れていようが、関係ないのです。 決められた時間に真剣に向き合い、すべきことが出来ないのなら、 無理にここに座りに来ることはない。 私はこのルールに関しては、絶対に譲歩するつもりはありませんし、 過去の生徒たちもその決まりを前提に授業に参加してもらってきました。 生徒の力を引き出し、牽引し、ゴールまで導いていく。 一連の厳しい接し方は、力を付けてもらうためであり、 すべては最後の笑顔のためです。 何度もカミナリを落としました。 「ほら! 集中しろ!」 「やる気がないなら、帰れよ!」 「顔洗ってこい!」 成績や普段の姿勢に関係なく、ダメなものはその場で指摘します。 必要だからです。 昨日もある女子生徒を叱りました。 中3受験生です。 ボーっとしていて、明らかに集中できていない。 眠いのと、ダルいのと、色んな要素が混ざって、 ここに座っていることが無意味な感じでした。 ペン先が解答欄に向かわず、落書きを始めていた。 しばらく観察してから告げた。 「〇〇、お前、もう帰れよ」 「・・・いえ・・・やります」 「さっきから全然やってないだろ。指示に従わず、やる気がないヤツには指導しないから」 「・・・・」 「だったらちゃんと向き合えよ! やってできないんじゃなくて、やろうとしてねえじゃん」 彼女が頑張り屋で、 夜遅くまで時間を惜しんで勉強していることは知っています。 恐らく寝不足なのでしょう。 でも仮に徹夜であろうとも、木曜の19時30分に何があるのでしょう。 この中間テストも成績を伸ばし、頑張りがかたちになってきました。 それでも私は敢えて厳格に対応します。 1週間に1度のこの時間に何をすべきか、どうあるべきかは、 本人が一番分かっていると思います。 成績というものは、瞬間ごとの学習の積み重ねで決まっていくもの。 成績を保ち、上げていくには、 今を夢中に過ごさなくてはいけないのです。 その瞬間ごとを大事にできない者は、後に大きな財産を掴むことができない。 この生徒は1ヶ月後、半年後にはどうなっているのか。 そういうシーンを常に頭に描き、 誉めたり叱ったり矯正したり助言したりを繰り返しています。 だから私は教え指摘するというスタンスで、厳しく接しているのです。 今週は月曜の授業でもカミナリを落としました。 中3男子でしたが、以前に注意したにもかかわらず、 その日も集中を欠いていたので、警告を発しました。 机を強く叩く音と大声が響き、教室に緊張が走りました。 他の生徒も講師もびっくりしたと思いますが、 言わなくてはいけない時には私は言います。 言われた本人もその後は夢中に向き合ってくれました。 その刺激とリズムを忘れないでいて欲しい。 叱られるからと「ただ緊張しながら向き合う」のではなく、 集中できるように「緊張を保ちながら向き合う」ことで、 力を引き寄せに行くのです。 意味を分かりましょう。 私の理科・社会の授業は、今月、来月とも開始の予約が入っていますが、 やるからにはぜひ自分のために真剣になっていただきたい。 冒頭にも書きましたが、 私は自分を粗末にする生徒には敢えて厳しく接します。 粗末にというのは、 今すべきことに夢中になれず、可能性を捨ててしまう行為のことです。 目の前に学ぶべきものがあるのなら、 とにかく精一杯喰らい付いてみる。 取捨選択はあとでいくらでもできます。 その場では安易に捨てたり略したりせずに、精一杯記録するのです。 だから殴り書きでノートせよといつも語っています。 信じて喰らい付いてきた生徒が最後にどうなるかは、 今までの卒生が示してくれています。 笑顔のために一回ごとの授業があるのです。 すべての授業がそうです。 今を夢中になれる生徒は、 のちに100%成功する生徒です。

2012.06.08

-

平成26年度公立高校入試日程

現中2生たちの公立入試日程はもう決定しています。 今年行われた一本化入試を踏襲したもので、 仕組み、日程とも、変更点は特にないようです。 教育委員会の発表はこちらです。 平成26年3月3日まであと何日かを数えると、 明日から入試前日までで、「633日」となりました。 長いと感じますか、それとも短いと感じますか。 入試までの課題がもしはっきりしているのなら、 早く動いた方が絶対に有利ですね。 個人差があり、状況が違っていても、 次の2点は共通のものです。 「残された時間はみな同じであること」 「入試は5教科の一回勝負だということ」 これらを踏まえ、今後の通過点を充実させながら、 最後にはベストな状態にしていって欲しいと思います。 ひとつ忠告するならば、理科・社会を苦手にしないことです。 この2教科の出来具合で、 ある程度、志望校の範囲が決まってしまうことを知っていてください。 一日一日はどんどん消えていきます。 消えないで残る財産は、意識して作らないと生まれて来ません。 633日で何が生み出せるのか、 一度考えてみましょう。 またそういった意識は、親御さんにも必要です。 暢気でいては入試には勝てません。 お子さんと情報を共有し、しっかりとサポートしてあげてください。 今の3年生たちは、入試まであと269日です。 この先輩たちにも去年は、 「まだ633日もある」という時があったのです。 今年受験した先輩たちのことばが、ボードに残っています。 中2生たちも、もう一度見ておきましょう。 今月いっぱいで消す予定です。

2012.06.07

-

テスト対策参加者の手応え

中間テスト対策に外部から参加した生徒のうち、 中1生のTさんの成績が凄い。 99・90・94・100・94で、 5教科合計で477点を取ってきたそうだ。 恐らく学年順位はひとケタだろう。 対策に参加し、得点に繋がる何かを掴んでくれたなら嬉しい。 中学最初のテスト。 我流ではなく経験者の指導を受けたことは、大きな意味がある。 私も直接指導したが、短い時間なりに自分から学ぼうとしていたね。 仕上げるとはどういうことなのか。 どういう手順で何にどこまで踏み込んでいけばいいのか。 勉強になっただろうか。 期末に向け、油断しないことだね。 期末には期末の攻め方がある。 何をどこまでというラインもある。 それらは何度も経験や研究を重ねたゆえに、塾が持っている武器だ。 知りたければ今一度声を掛けて欲しい。 Tさん。 君が真剣に自分を磨きたいのなら、 中間同様にもう一度虎の巻を伝授してあげよう。 期末は平均点が下がり、一気に難しくなるぞ。 独りで仕上げるのはそう簡単ではない。 油断したり、自分で納得したりすること。 絶対だめだよ。 あと一歩には、外部からのムチが必要なんだ。 その一歩の成功が、詰めの5点、10点に繋がっていく。 塾のパワーを味方につけ、 1位を取りに行かないか。 やりようによっては、可能性あるよ。

2012.06.07

-

子ども110番の家

当教室では8年前から、『こども110番の家』制度に協力しています。 こども110番の家とは、子どもが何らかの被害に遭ったときに、 その子どもを保護し、警察・学校・家庭などに連絡するなどして、 地域ぐるみで子どもたちの安全を守っていくボランティア活動です。 毎年戸塚小学校のPTAの方が、 「ご協力のお礼(文書)」と「対応マニュアル」を持って来られます。 役員決めがあるでしょうから毎年違う方なのですが、 何もないといいですねなどと、いつも簡単な立ち話をします。 今年は設置してあった看板が何故か無くなっていて、 新たに新しいものを持って来ていただきました。 盗難だと思うのですが、 相当傷んでましたし、持って行ってどうするのでしょうね。 校外育成部のY様、届けていただきましてありがとうございました。 さっそく新しいものを設置しました。 新品なので結構目立ちます。 私も時々外の様子を見たり、監視したりすることがありますが、 看板のそばに私などが怖そうな顔で立っていたら、 悪いやつも近寄れないでしょうね。 うちの塾生に対してももちろんですが、 こども110番の家への協力が、少しでも周辺の防犯に繋がり、 地域の子どもたちが安全に活動できるようになればと思っています。

2012.06.06

-

38名全員上昇!

中間テストの得点が全員前回を上回っていると、数日前に書きましたが、 その後の集計で、26名が38名まで伸びています。 現在38名全員が前回を上回る結果を報告してきています。 くどいようですが、判明している塾生全員です。 1年生を除いた、5教科での得点アップの内訳は、 81点以上 4名 61~80点 6名 41~60点14名 21~40点 9名 1~19点 5名 となっており、 まだ判明せずに不明の生徒もかなりいます。 T西中の2年生の学校の平均点も出たようですが、 前回に対して+3点程度で、さほど上がっていません。 極端な易化ではないようです。 その中で塾生(2年生)の上位3名は、92点、65点、65点と伸ばしており、 はっきりとした健闘が伺えます。 得点アップの低い者には、前回ですでに伸ばしたり、 常に安定した成績の生徒が何人もいます。 19点以下のうち4名は400点を超えており、 伸びしろが限られてきていると考えていいでしょう。 一気に70点、80点と上げていくことはもうできないので、 いかに落とさずにキープしていくかということが、彼らの目標になっています。 学年順位の集計がまだ取れませんが、 大幅に順位を上げた生徒もかなりいるでしょう。 塾の授業を真剣に受けてくれて、 個別指導の成果が少しずつでも出てきているのなら嬉しいことです。 また、たくさんの生徒たちが、補習やテスト対策を上手く活用し、 自分の学習に活かしてくれていることも大きいでしょう。 教室全体が「よし次もやるぞ!」という空気になってきています。 独りでは越えられないハードルを、一緒にクリアしていきましょう。 期末の補習、対策は、月後半です。

2012.06.06

-

理社検証

中間テストの補習は都合37時間を超えました。 掲示し、希望する生徒を受け入れるというやり方。 もう何度も行って来ました。 今回も自分から検討し、少しでも点を上げたいという生徒が、 たくさん私のもとに集まってきました。 補習デビューも数名いました。 補習は私の意思で無料で行っています。 先月23日の記事に私のスタンスは書きました。 「子どもたちのために」 よろしかったら開いてみてください。 後半の文章に、私と言うか、この教室の目指しているエネルギーの、 行き末が書かれています。 中間はすべて終わり、結果もほとんど揃ってきました。 私が直接見ている生徒と、今回補習を組んだ生徒たちの、 成績をすべて書いておきたいと思います。 補習に関してはほとんどが理科のみでしたが、 一応理科・社会と併記しておきます。 +数字は前回期末からの得点アップ(15点以上)です。 【補習メンバー】《中2》 理科 社会 63 86 76 89 48 +28 15 70 +15 75 55 +18 73 +38 35 82 46 46 79 82《中3》 77 77 80 90 +20 79 48 89 90 96 97 77 +29 64 94 94 89 90 88 88 +21 【担当生徒】 84 +21 88 54 +20 83 +59 82 +15 93 +27 68 66 82 92 79 +42 42 82 +31 82 +21 86 +24 61 92 82 95 +17 83 92 +17 88 +52 補習は1回と回数が少なかった者もいて、 得点はその指導密度と関係が深くなります。 特に中2生は時間的に不十分でした。 期末テストでは、 余裕を持って早くから組み立てられるといいですね。 でも全体的に理社の成績が上がったという生徒が多かったようです。 5教科の総合点では、 この2教科の出来栄えが全体を決めてしまいます。 英数を頑張るのは当たり前ですが、 理社の結果も大事なのだということが分かった生徒も、 今回はかなりいたのではないでしょうか。 また補習やりますが、 正規授業を受けたい生徒は早めに申し出てください。 やはり掛けられる時間が違うので、成果も違ってきます。 正規授業を取りたいという申し出。 さっそく2名ありました。 厳しいけど頑張ろうな。

2012.06.06

-

470点殿堂入り

定期テスト5教科計470点以上の記録である。 473点 3年Y 474点 2年N 475点 2年Y 472点 3年N 475点 3年U 476点 2年W 483点 3年U 474点 3年U 477点 3年U 470点 2年W 471点 3年Y 471点 3年W 473点 3年M 最近5年以内の達成順になるが、 以上13名が、在塾中に記録している。 高得点の出やすい1年次ではなく、むしろ3年次に多く出ている。 うち、学年1位が5回、2位が3回である。 460点台はかなりいる(468・469点だけでも7名)が、 470点(1教科平均94点)となると一気に減る。 徹底して対策を立てても届かない、大きな壁があるのだ。 ここに並んでいるメンバーは、その壁を超えた領域に踏み込んだ者たち。 普通の者には経験しえない、 もの凄い努力と執念が込められた結果だということを知って欲しい。 当教室は別に入塾テストを設けているわけではない。 塾のメニューをこなしながら力を付け、これらの記録が残ったのである。 3年次に多いのは、コツコツと力を付けていった経緯が見られる。 どれだけの時間と汗がその過程にあったか、 想像して欲しい。 授業後に長時間居残り、闘った者。 自宅で連日深夜2時まで頑張り抜いた者。 彼らの足跡は、後輩への試金石であり、教室の宝でもある。 98点、99点で頭を抱え、悔しがり落胆する。 彼らにはその感覚が分かっている。 だから常に100点の実現のために夢中になれるのだ。 後輩たちも自分の可能性を切り開き、 ぜひこの記録殿堂入りを目指していって欲しい。 予想点でも目標点でもない。 絶対値である100点のための緻密な手順を踏むこと。 2回の反復暗記を3回にできるか。 3回の反復暗記を4回にできるか。 その差である「1回」に価値を見い出せるか。 ヒントはそこにある。

2012.06.05

-

漢検の日

土曜日の漢字検定は予定通り終了。 みな真剣に問題と向き合っていました。 協会の指示どおり当日は問題も回収しますが、 ザーっと見たところ、問題用紙がやたらと綺麗な人がいました。 頭で考え自信を持って解答用紙に書く分にはいいのですが、 自信がないときは一度問題用紙に書いて確認し、 それを転写する方がいいでしょう。 解答用紙にいきなり書くと、何か変だなと気がついて、 何度も消すはめになったりしますね。 即興で作った模範解答を掲示しましたが、 帰りぎわ、気になる者は見入っていたようです。 みんなの健闘が素敵な結果に繋がることを祈っています。

2012.06.04

-

6月のライン

修学旅行シーズンに突入です。 毎年生徒や親御さんに伝えているのですが、 「塾日程の決まり」というものがあります。 昨年の同時期の記事に詳しく書いてありますので、 それを再度掲載しておきます。 上のお子さんで経験されている方はご存じかと思いますが、 特に初めての方は、間違いのないように確認をお願いします。・・・・・・・・ 『君のために席は空いている』(2011.5) 修学旅行の振替え授業は、 地元に居ない日(1日目と2日目)について行います。 ですから、「出発前日」と「帰って来た日」については行いません。 その日は教室にとっても特別な日ではありませんので、 当然普通に授業があるからです。 「明日早いから」「さっき帰って来て疲れたから」という理由は、 もう7ヶ月後に入試を控えた受験生には通じないセリフと解釈しています。 その厳しいラインを受け入れ体験していく、 第一段階がいよいよ始まったのだと思ってください。 今日ボードに「修学旅行帰宅日も塾があります」と書き、 皆に確認させました。 ちょうど来週の金曜がその日です。 相当文句が出るだろうと思っていましたが、さほどでもなく、 むしろ頑張るぞという姿勢が感じられた生徒もいて、 大変嬉しく思いました。 「出発前日」と「帰って来た日」が特別な日ではないというのは、 君は今、この地元に居るだろうということです。 ここに居て来ることが可能なのに、他のことをしていていいのだろうか。 くつろいで、八橋を食べていていいのかということです。 体調不良ならば仕方がないですが、意識で解決できる問題ならば、 今日の塾カレンダーはどうなっているのか考えて欲しいのです。 英検・北辰対策・テスト対策と連続で土曜が埋まっており、 旅行初日、二日目の振り替えで日程がパンクしていることも背景にあります。 だからできる日には実施するのです。 以下に2年前と3年前の記事を載せておきます。 中3のこの時期に一体何が求められているのか、 よく読み、趣旨を受け止めていただきたい。 また、親御さんにもぜひご理解をいただきたいと思います。 ・・・・・・・ 『ここに来ることで進歩が生まれる』 (2009.6) 塾は定時に始まる。 決められた曜日の、決められた時間に始まる。 みなスケジュールを組み、授業を受けにやって来る。 体調の悪い者も、 いや、中には負傷した足を引きずりながらやって来る者もいる。 病院に寄り、遅刻しながらもやって来る。 何かを探しに、そして来ることで何かあるはずだと、 いつもの座席を求めに来る。 この教室の今日の出来事は、来た者にしか分からない。 素敵な収穫も、大事な通達も、 攻めることも、攻められることも、 感動も、ふと湧き上がる笑顔も、 ここに来た者にしか体感できない。 明日には復元できない熱い時間がある。 修学旅行の帰宅日に当たる生徒が、二人とも欠席した。 この件に関しては毎年ここに塾の姿勢を書いている。 数年間の6月同時期の記事を左袖から拾って欲しい。 ぜひ拾って欲しい。 私が毎年語っていることは、 今日の授業は、君らのために今日開かれるということだ。 夜ギリギリに帰ってきて疲れている。 そんなことは分かっている。 その状態の中で君らがこの教室をどう感じるか。 行かなくてもいいものなのか、行くべきものなのか。 私はその判断を、受験生だから君らに託したいのだ。 親御さんから欠席連絡が来れば、私は気持ちよく受け入れる。 塾は強制される修練の場ではないから。 でも、それでいいのだろうか。 私の考えは、例え残り30分であっても来るべきというもの。 その30分に代わりの利かない可能性があるかも知れない。 そいつを君が拾いに来るのだ。 ほんの一つでもいいではないか。 疲れながら掴んだものを、しっかり持ち帰ればいいではないか。 日ごろ抽象的に語られる「頑張る」という言葉。 頑張るということは、そういうことではないのか。 如何に挑戦できるかということではないのか。 そう思うのだ。 教室に来た生徒のうち何人かに、トライアルの追試を実施した。 「え~っ、今日やるんですか」 「勉強してないからやっても無駄ですよ~!」 「95点もいくわけないじゃん」 試験は授業後の居残りで実施だ。 予想どおりの文句が交錯する中、事務的に用紙を配って歩く。 強い拒否反応をしていた生徒も、試験が始まればペンを握り必死だ。 自然と、解くという空気が創られていく。 それでいいのだと思う。 決められた日に、決められたことに取り組む。 君らは攻め込まれたかも知れないが、 今日ここに来たから、その経験を真剣にこなすことが出来た。 結果云々ではないのだよ。 やることをやる。 それが君らの成長を後押しするのだよ。 この教室に来て、その日の作業をしっかりこなしていく。 やがてその大切さが分かる日が来るだろう。 受験生たち。 攻めるか、攻められるか、 その記録は君次第でどうにでも変わっていく。 今日来なければ、君らは追試の答案を埋めることはなかった。 答案の一字一字は、君が真剣に向き合った記録なのだ。 教室で手にしたものを、ぜひ大事にして欲しい。 君らは試練の中に、自分の一歩を刻んだ。 その時の空気を思い出して欲しい。・・・・・・・ 『すべきことは・・・・ 』 (2008.6) 9日はT西中の修学旅行の帰りの日だった。 塾は、その日の夜も授業を行う。 毎年そうしている。 関西から電車で揺られ、最寄り駅に着くのは授業の開始の少し前。 みんな家に着くや、テキストを手に急いでここへ来る。 中には家に帰らず車で直行する者もいた。 授業があれば、疲れていてもここに来させる。 それがわが教室の慣習であり、 親御さんにも理解と協力を頂いてきた。 私がなぜそういった仕組みにこだわるのか。 それは彼らが受験生だからだ。 君らはもう中2ではない。 半年後には高校の出願先を確定しなくてはならない受験生なのだ。 修学旅行は学校行事だが、受験はそれを超えた次元で訪れる。 確実に訪れる。 時間をどう使うかは、君の問題だ。 塾は君が来る前提でメニューを用意して待っている。 それは、今日という日は二度とないことを踏まえた、君のためのメニューだ。 君らは受験生。 定時に20分遅れた。 だからどうしたと言うのだ。 ここに、この街にいるのなら、足を引きずっても来いよ。 駅で解散した時に、学校行事は終わっている。 違うかい? 塾長は、来れる可能性があるのなら、君らが来るものと信じていた。 どうしてそこまでこだわるのか。 部活の引退も近づき、本格的に受験にシフトしていく時。 中間の反省を抱え、期末まで2週間強の今。 君がすべきことは、君自身が一番知っているはずだ。 ここに来て、自分のために執念を見せる。 受験を乗り切っていく勉強魂は、 ここに足を運び向き合うことで、可能性とともに鍛えられていく。 違うかな。 今回の対象者は5名。 来たのは、1名だった。 休むという連絡が入ったのは2名。 他の2名は、連絡すらない。 休んで当然とでも思っているのだろうか。 連絡を入れた1名が言っていた。 みんな休むってことで話がまとまったと。 君らは帰りの電車の中で、闘わず逃げることを算段した。 そして休むことを前提で、家に直行した。 そりゃあ家に帰って風呂入って、飯食って、早く寝たいだろう。 でもさ、 今日の夜7時半から9時半。 君らの居場所はどこなのだよ。 家で疲れを癒し、お土産を食い、談笑している時間なのか。 なあ、受験生。 受験ってやつはな、逃げやしないが寄っても来ないぞ。 君が少しずつ踏ん張り、努力を蓄積し、近づいていくものなのだよ。 毎日が勝負なんだよ。 甘え、楽を求めるのは簡単だ。 だが、その小さなことが、やがて歪みになって出てくる。 今日すべきことは、今日消化していく。 かりに理解が不十分であっても、 実行したという達成感が次に繋がるのだ。 だから、定時には君はここにいなければならないのだ。 残りが30分であろうと、20分であろうと、 ここでテキストを開き、教わり、解かなくてはならないのだよ。 今からじゃ、もうあまり時間ないですよね。 そう電話口で言った君。 君はいつから終了の合図を自己管理するようになった。 チャイムが鳴るまでの時間も、延長の時間も、 すべてこの教室が君に対して決めること。 休む口実として、君が都合良く決めることではない。 1名は親御さんから休むという連絡が来た。 疲れているのは分かるが、どうしても来れないほどだったのか。 実際に会っていないので、お叱りを受けるかも知れないが、 特別な日として、甘えを許したとしか思えない。 家の考えに対しては、私は介入できないので、 親御さんの言葉には従う。 だが私がなぜこだわるのかを、ぜひ分かって欲しい。 特別な日ではないのである。 昨年の同時期に、同じような記事を書いている。 「ドラマはここにある」という記事だが、 ここで語っている趣旨を、理解していただきたい。 受験を乗り切っていくスタートとして、今日がどういう意味を持つか。 いやー参ったなという経験や苦しみが、心を作り、 突き進むきっかけを生むのである。 この年は、後日もうひとつ別の問題が起きた。 「意識のズレ」という記事に書いたが、 これは女子生徒だった。 私は吼えているが、 自己管理と意識が、受験期にいかに大切かを分かっていただきたい。 今年の君らには、事前に帰宅日に授業をやると告げた。 間に合わずズレ込んだ分は、補習等で埋め合わせる。 だが時間内はここに来て、君のすべき作業をせねばならない。 それが受験生のルールなのだ。 遅れたのならば、荷物を持って直行しなさい。 君と同じ部活の先輩たちもみなそうしてきた。 眠ければ、ここに来て、うとうとしなさい。 空腹ならば、ここに来て囓りなさい。 家でくつろぐのと比べ、果たしてどちらに可能性があるか。 空白を作ってはいけない。 収穫云々ではなく、来て頑張ったという記録を残すのである。 それが安心になり、明日の動力になるのだ。 私が帰る時、他塾の生徒を見かけた。 君らと同じ学校、学年の生徒たちだ。 ジャージの色で判る。 旅行の荷物を持ち、遅くまで頑張っていた同級生がいる。 この街にいるのだ。 君はその時間、何をしていた。 根性という言葉は今や死語かも知れないが、 君次第でどうにでもなるのだよ。 もう受験生。 親御さんも含め、 すべき線引きを、分かっていただきたい。

2012.06.03

-

次回トライアル決定!

期末テスト後のトライアルは、漢字です。 ただの書き取りではなく、「書き間違いやすい漢字」の、 総点検を兼ねた実用的な書き取りテストとします。 小学校で習う簡単な漢字も、 結構間違えて書くクセが付いている場合があり、 その修正と正確な筆記の定着を図ることが、今回のトライアルの主目的です。 さらに、試験などの文章記述で多用される漢字、 社会・理科の学習用語で書き誤りやすいもの、 社会常識としてマスターしておくべき漢字用語なども取り上げ、 全50問の筆記テストとして実施します。 中1から中3まで、各学年別に問題を作成し、 初回は5問ミス(正解率90%)までは合格とし、 追試は2問ミス(正解率96%)までを合格とします。 今後の試験や模試などにとても役立つトライアルになるでしょう。 詳細は教室に掲示します。 事前に注意すべき漢字、語句のリストを配布する予定です。 これだけでも入試に相当役立つ、時価5万円のリストです(笑) しっかり練習して臨みましょう。 もう分かると思いますが、ただリストを眺めていてもダメです。 定着方法は、書いて覚えることです。 シャー芯10本使うくらい、書きまくってください。

2012.06.02

-

漢検連絡

本日の漢字検定は夜7時集合です。 間違いのないよう、お願いします。 試験時間は1時間です。 午後4時から教室を開け、自習スペースを開放します。 直前仕上げの時間として、活用してください。 過去問やテキストは教室にも常備しています。 希望者は申し出てください。 以上

2012.06.02

-

再追試スタート

以前から通達していた「トライアル」の再追試だが、 約束どおり昨日より再開した。 定期試験も終わり、時間が作られるときだ。 どこまで計画的に真剣に取り組んでくれているかが、 素直に紙面に表れるだろう。 T中の生徒たちは、昨日が中間テストの翌日。 彼らには確かにハードではあったが、みな黙々と解いていた。 さあ、中間テスト後も気を抜かず、 追試の準備をした者がどれだけいただろうか。 日程的に今回は期末テスト前の最後の回になる。 不合格の場合は期末後に再度追試ということになる。 夏休み前にさらにもう一度実施し、それでもダメな場合は、 夏休み中に何らかの課題を与えるようになるだろう。 また、期末後には次のトライアルを予定している。 前のトライアルがクリアできないと、 ダブル受験になり、苦労するのは本人だ。 ぜひ真剣に向き合って欲しいと思う。 新しいトライアルの内容は、明日土曜日にここで発表する。 チェックを忘れずに。

2012.06.01

全49件 (49件中 1-49件目)

1

-

-

- 子供服セール情報と戦利品・福袋情報…

- (広告の愚痴)と1~3店舗目 scope半額…

- (2025-11-25 23:38:11)

-

-

-

- 軽度発達障害と向き合おう!

- 障害書かされ自殺、遺族敗訴 社会福…

- (2025-11-25 16:15:08)

-

-

-

- 楽天アフィリエイト

- 【楽天ROOM 始めやすいジャンルのご…

- (2025-06-15 15:14:58)

-