2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2005年04月の記事

全28件 (28件中 1-28件目)

1

-

「人間失格」太宰治/岩波文庫

今日は「人間失格」太宰治/岩波文庫です。 久々に昔の本を読みました。ん?「雪国」読んだり、「舞姫」読んだりしてるから久々ではないのかもしれない。 それはさておき、今日の「人間失格」は2回目の読書です。 やっぱり、今風の小説とはちょっと質が違いますね。決して、現代の小説が稚拙だというわけでないですよ。 いろいろ考えさせられる内容だと思います。 …「恥の多い生涯を送ってきました。自分には、人間の生活というものが、見当つかないのです」…本文より 幼い頃より、自分を道化とし、まわりの注目を集めていないと不安を感じる気持ち、成長しても常に戸惑いと不安をかかえながら、あるときは女道楽に勤しみ、あるいは酒におぼれる、そんな気持ちがわかるような気がしました。 世間の営みに翻弄され、何が真実であるか、何が本当の自分か、葛藤しながら生きていく様は共感するものが多分に含まれていました。 いい小説ですね。 ~本文より 蟾蜍(ヒキガエル)…それが、自分だ。世間がゆるすも、ゆるさぬもない。葬むるも、葬むらぬもない。自分は、犬よりも猫よりも劣等な動物なのだ。蟾蜍。のそのそ動いているだけだ。 なんとなく切なくなるのは、自分にも当てはまるからなのでしょうか?

2005.04.30

コメント(2)

-

読書どころじゃねぇ~よ。

今日は「幸せな遊戯」角田光代から短編「銭湯」を採りあげる予定でした。 しか~し、あまりにつらいことばかり…読書はやめ。 前にすこしだけ僕が外国為替証拠金取引をしていることを載せたことがあります。 読書どころじゃなかったのはそのため。 僕の大好きなドル君、ポンド君、ユーロ君が暴落…ということは円高。 僕の小遣いがみるみるうちに減っていく始末。 …なんで円高なんだよ~! ポンドなんか2円以上下がってるし、ユーロは1.5円も下がってる。クッソ~! 知っている人は「売り」に出せばいいじゃん!…と思うかもしれませんが、これがなかなかできない。 じっと我慢していましたが、我慢も限界。すべて「損切り」し、新たにポンド、ユーロを「売り」に出し、ホンの少しだけ取り戻したのですが、もやもやは消えず。 メチャメチャ頭にくる。 いろんな要素が絡んで、通貨単位は決まるのですが、その中の一つに中国の通貨「元」の切り上げを見越しての「円買い」があるとのこと。 中国の野郎!デモで気分を悪くさせられ、それだけにとどまらず俺の小遣いまで減らしやがって~…全くの八つ当たりだということは承知の上で…中国が嫌い。 考えてみれば、上海に行ったとき路上でイカ焼きを売っていたおばちゃんに、どう考えても1元なのに5元もボッたくられるし、道に迷って困っていたので中国の若者に「イクスキューズミー」と声をかければ、露骨に嫌な顔をされ無視されるし…お前さっき外国人と英語でしゃべっているのみて話しかけてんだぞ! 今も腹立たしいけど、むかしを思い出してさらに腹が立ってくる始末。 それに比べ同じ中華系の国、台湾はとてもいいところ。 道に迷っていると、片言の日本語で「どちらへ行かれますか?」と向こうから話しかけてくれる。なんていい人達だ。 そんなことはいいとして、なんといっても僕の小遣いが減ってしまったのは僕が欲をかいたせい。 あ~あんなに肝に銘じていたはずなのに~。熱くなってしまったのがまたもや敗因。 また頑張ります。どうもお粗末でした。

2005.04.29

コメント(0)

-

「幸福な遊戯」角田光代/角川文庫から「無愁天使」

今日は「幸福な遊戯」角田光代/角川文庫から「無愁天使」です。 「幸福な遊戯」は表題作「幸福な遊戯」と今回の「無愁天使」、そして「銭湯」の3編からなる短編集です。 だいぶ前に「幸福な遊戯」だけを紹介しましたが、読み残していることを思い出し、「無愁天使」を読んでみました。 やっぱり角田さんの作品は面白い。圧巻の想像力だと思います。 無愁天使…愁うことなき天使。哀情の入りこむ隙もないほどに、昼に遊び夜に遊び、ついにはエスカレートして生身の人間を切り裂き観察し…。そんな人が大昔の中国にいたそうです。 4人家族。その一角である母親を亡くしてから気持ちがバラバラになっていく。父はどこかへ。妹は彼氏の元へ。そして、残った姉は性を売りものに。その姉の視点で物語が展開します。 柱を失った家族のもろさ、家族とはなにか、自分はなんなのか…暗中模索の日々が続く中で、一人の老人・野田草介と出会う。そして…。 ちょっと、寂しい悲しいお話です。 でも、どんな形にしろ誰しもが通過しなければならない人生の迷い、うまく言い表すことができない心の描写がとても素敵だと思います。 読んでみてください。 明日は「銭湯」を読んでみようと思います。【楽天ブックス】幸福な遊戯

2005.04.28

コメント(0)

-

「第三の時効」横山秀夫/集英社

今日は「第三の時効」横山秀夫/集英社です。 読もう読もうと思ってから早くも1年が経ってしまいました。いつの間にかどこにいってしまったかも思い出せず本棚の肥やしになっていました。 見つけたときの感動といったら…もう、大したことなかった。 そんなことはどうでもいいとして…この作品、沈黙のアリバイ/第三の時効/囚人のジレンマ/密室の抜け穴/ペルソナの微笑/モノクロームの反転/の6つのオムニバス形式の短編集です。 面白かったですね。さすがは警察小説の大御所・横山秀夫さんです。すべてにおいてスリリングでスピーディーで迫力のある展開。読み手を飽きさせません。 でも、「感動」とか「感銘」とかそういった印象はないですね。 どちらかというと、テレビドラマを見ているような…そんな印象です。 太陽にほえろ?…違うな~この小説の登場人物はみな仲が悪いしなぁ。 踊る大走査線?…コミカルな小説ではないなぁ。 はぐれ刑事人情派?…これともちょっと違うなぁ。 西部警察?…あんなに乱暴な小説ではないぁ。 まぁ、とにかくテレビドラマみたい。 F県警捜査第一課。一班の朽木。二班の楠見。三班の村瀬。 それぞれが「執念」「職人」「プロ根性」の塊。共通するのは「情念」「呪詛」「怨嗟」。 一癖ある強行犯の刑事たちが、覇権を競いながらも難事件に挑む傑作です。 とてもリアルですね。実際の刑事もこんなものなのかもしれない。 そう思うのは、正義感とはまた違った別のもののような、きれいごとじゃない執念みたいなものに突き動かされながら捜査に打ち込む姿がよりリアリティーを出していると思うからです。 …基本的に警察が嫌いなので、「正義感」とか認めたくないんですよね(笑) それにしても傑作だと思います。

2005.04.27

コメント(2)

-

「見張り塔から ずっと」重松清/新潮文庫から「陽だまりの猫」

またしても「見張り塔から ずっと」重松清/新潮文庫から「陽だまりの猫」です。 短編はいいですね。忙しいときでも1編は読めますもんね。 1日1編、3日で1冊。いつもこういう風に行きたいものです。 そんなことはいいとして…今日で「見張り塔から ずっと」読了です。 今回の「陽だまりの猫」も前回前々回と同様に悲しい夫婦の物語です。 夫・伸雄と妻・みどり、そして一人娘・綾香の3人家族。みどりは妊娠をきっかけに18歳で伸雄と結婚する。 しかし、入籍3日後に流産。そのとき伸雄はつぶやいた。「3日早かった」と。 このときからみどりの人生の否定が始まる。 夫にも義母にも一人前の人間として認めてもらえず、粗末な扱いを受け続ける。 そんな中、義母が重病になるが、そんなときにおいても義母はみどりの人生どころかみどりという存在自体を否定する。それは、義母だけではなく夫も同様だった。 彼女は結婚して初めて一つの決断をする…。 悲しいお話だと思いました。人間の精神の深い深い部分を引き出している小説なのですが、小説の山場は底知れぬ人間の心の闇です。 ちょっと、ため息のでる小説でした。

2005.04.26

コメント(0)

-

「見張り塔から ずっと」重松清/新潮文庫から「扉をあけて」

今日も「見張り塔から ずっと」重松清/新潮文庫から「扉をあけて」です。 前日に採りあげた「カラス」もそうだったのですが、またしても、悲しい夫婦の物語です。 ちょっと歪んだ夫婦関係、人間関係のお話でした。 新築以来6年間で3件もの飛び降り自殺があった「希望が丘ハイツ」。人々は「飛び降りハイツ」と呼んでいる。その飛び降りハイツに住む一組の夫婦。その飛び降りハイツの同じ階に「健太」という6歳の子どもが住んでいる。 5年前、その夫婦には一人の子どもがいた。生きていれば6歳。満1歳の誕生日の少しあと、原因不明の突然の死。名前は「健太」。 少しずつ異変が生じてくる妻・佐和子。佐和子は、いつも泣いている、いつもいつまでも想い続けている「健太」のことを。 決して、幸せな家庭が描かれているとはいえない。 子どもを失った心の痛み、それが引き起こす夫婦関係の歪み。 とても悲しい、切ない物語です。飛び降りハイツにまつわる近所の噂の中に、自分の突然死した子どもの霊の噂があることを知ったときの悲しみ、つらさはいかほどかと心打たれるシーンもありました。 世間によくある、心無い根拠のない噂、人間の奥底に潜む邪悪な心を、前回の「カラス」と共に今回の「扉をあけて」でも垣間見ることができました。

2005.04.25

コメント(0)

-

「見張り塔から ずっと」重松清/新潮文庫から「カラス」

今日は「見張り塔から ずっと」重松清/新潮文庫です。 この単行本は、カラス/扉を開けて/陽だまりの猫/の3編からなる短編集です。 今日は「カラス」しか読んでませんが、それだけでもアップさせたいと思います。 重松氏は学校問題、教育問題、社会問題を背景とした小説が多いですが、今回もテーマは「いじめ」ですかね。バブルが引き起こした社会問題が背景にあります。 「いじめ」の構図を考えるきっかけとなる小説です。 ということで、感想は…暗い小説。 主人公一家は、バブル当時、ローン利子を含めると1億円近い金額のマンションを購入した。その団地にはカラスがいた。黒い色はばっちい。黒いものを触った手もばっちい。 ほどなくバブルは崩壊し、マンションの価値は1千万円も値を下げた。 そこに引っ越してきた榎田家。主人公一家と古参の住民が購入したときより1千万円も安くマンションを購入して入居した。 そこからはじまった榎田家に対する妬み、嫉妬が、群れをなして攻撃へと代わっていく。 それはあたかも団地に増殖し続ける害鳥・カラスを駆除するがごとく。 いじめは団地内部だけではなく、子どもにも波及する。 そして、榎田家は…。 何年か前に公団住宅の値下げが社会問題となりましたが、それを見越してなのか、それともその問題が実際に引き起こした問題を取り上げた小説なのかはわからないけれども、とても暗く怖い気持ちになる小説でした。 それにつけても、いかなる組織にも「いじめ」の問題はつきもので、この問題は絶対に根絶できない人間の性なのかもしれないとしみじみ思わせる小説でした。 お勧めなのか、そうじゃないのか。 ん~迷います。 短編なのですぐ読めますので、図書館にあったら暇つぶしに読んでみてください。

2005.04.24

コメント(2)

-

「さくら」西加奈子/小学館

今日は「さくら」西加奈子/小学館です。 380ページのこの単行本、たまった仕事を片付けながら読みきってしまいました。 とてもいい小説でした。 西加奈子さんという作家はぜんぜん知りませんでしたが、この作品が二作目とのこと。…どうりで。 舞台は長谷川家。父親、母親、長男・一、次男・薫、長女・ミキ、そしてメス犬「さくら」の6人家族。 それぞれの生い立ち、成長の家族史が描かれています。前半は両親の出会いから、長男の出産秘話、そして子どもたちの性格、恋愛、青春が物語の軸となって展開されていますが、そこには家族愛、兄弟愛が緻密に描写されています。 クライマックスは長男・一の死。そこからは泣けます。 夫婦、兄弟、そして家族。みんな苦しみや憧れや、悲しさや妬みや、優しさや、誰かを愛する気持ち、その思い出をかかえて生きてきた。 しかし、「さくら」は一人で家族皆の思い出をいちいち背負っていた。毎日毎日、ちぎれそうなくらい尻尾をふり、全力で欠伸をし、心配そうに長谷川家を覗き、幸せの唸りをあげ、黒いぶちをゆらして歩いてきた。そのさくらの一つ一つが長谷川家の幸せだった… 他人にはうかがい知ることができないものが形成されていくのが家族。その何か複雑で、手に負えない、まるく暖かいもので包まれている長谷川家の家族模様は最高です。 僕は泣けましたね。 是非読んでみてほしいと思いました。

2005.04.23

コメント(13)

-

「袋小路の男」絲山秋子/講談社

今日は「袋小路の男」絲山秋子/講談社です。 第30回川端康成文学賞受賞作品です。 この単行本は「袋小路の男」「小田切孝の言い分」「アーリオ オーリオ」の3つの短編からできています。はじめの2作品・袋小路の男/小田切孝の言い分は連作短編です。 この2つあわせて「袋小路の男」ですね。 いい小説だと思います…滅多に批判はしないので、大概「いい小説」といってしまうのですが、最近それもどうなのかな?なんて思い始めています。 そんなことはどうでもいいとして。 ~指一本ふれないまま、「あなた」を思い続けた12年間。~ こんな帯に惹かれて買ってしまいました。 そんなことあるのかよ…と思いつつもあっさり読み終えてしまいました。 高校時代から「日向子」は「小田切」に惹かれていた。小田切は小説家を目指しているが何を考えているかわからないような男。日向子をどう思っているのか…好きなのか、大切な存在なのか…。日向子は小田切の存在をどう捉えていいのかわからないままに時間だけが流れていく。抱かれるわけでもなく、キスをするでもなく、そして手を触れるでもなく…。それでも気持ちはとぎれない。 僕は究極の「純愛」が描かれていると思っています。報われるかわからないのに人を想い続けるつらさ、儚さ、もどかしさ。 文章もやわらかいし、ほどよい長さ。人によっては物足りなさを感じるかもしれませんが、僕は短編が好きだし、読みやすい文体も好きなのでとてもいい印象を持っています。 僕は…日向子タイプの人間なんです。

2005.04.21

コメント(10)

-

「舞姫」森鴎外/集英社文庫

今日は森鴎外「舞姫」です。 やっぱりこういうタイトルに惹かれてしまいます。 が、この小難しい古文のような文体にはいささか参ってしまいました。 途中でやめようかな…そんな気持ちになりましたが、そうこうしているうちに読み終えて…感想は…最後まで読んでよかった。 ん~いかなる時代でも「恋愛」には悲哀がつきもの。 難しい文体であっても主人公の「苦悩」が伝わってきます。 太田豊太郎は留学先のドイツで出会ったエリスと恋におちる。しかし明治時代の留学は今では考えられないほどの困難がついて回るもので、結末は…別離。 あの当時、個人で留学できる人間は一人としていなかったのだろう。ということは国費で…ということになるのだが、彼女をつれて帰れるほどの余裕はない。 最後は身ごもったエリスをおいて帰国ということになるが、その時の豊太郎の苦悩・苦悶はいかなるものだったのか…。 この小説は、ちょっと甘美な恋愛小説ではあるのですが、捉え方によっては裏切りを描いているようにも思えます。 高校3年生以上の人にはお勧めです。 それにしてもさすが明治の文豪・森鴎外。後世に残した遺産は大きい。いい小説であると思う。医者でもあったことから、ふと渡辺淳一を思い起こしました。

2005.04.20

コメント(3)

-

「メディア異人列伝」永江朗/晶文社

今日は久々の読書。 といっても、2段組で400頁もある本だったので所々気になる部分だけをかいつまんでしか読めませんでした。 でも面白い本でした。「メディア異人列伝」永江朗/晶文社です。 僕がいつも拝読している折田さんのブログで紹介されていたものです。 かいつまんでしか読めなかったので詳細な感想を書くことはできませんが、10年前の時代感覚を肌で感じることもできる参考書だと思います。 この本はかつて雑誌『噂の真相』に連載してきた人気コーナーを単行本化したものです。 1993年から2004年の休刊まで11年間にわたって連載されていたものですが、単行本化するに当たって再収録を拒否した人が多々いるとのこと。 それはそうですよね。インタビューしておいていつの間にかその人のゴシップ記事を載せたり、「本当にウラとってるの?」と思える記事が多い雑誌ですもの。 実を言うと僕も「噂の真相」自体快く思わなかった人間の一人です。 それはさておき、この本の魅力はその年その時代の「旬の人」の感覚・感性を知ることができること。特に10年前のインタビューを受けた人が、その当時思っていたことを知ることができるのは実にありがたい。 10年前の質問と同じ質問をしてみたい…そう思える人もいました。 時間の都合上、気になる人物のページしか読んでませんが、姫野カオルコさんが俵万智さんのことが嫌いだったこととか意外だったし、西村繁男さんについても非常に興味深い。 ぜひ近いうちに読破したいと思う。

2005.04.20

コメント(4)

-

今日も読書はお休みです。

今日も読書はお休みです。 あまりふさぎ込んでいてもよくないので、無理して仕事してました。 けれど、量はこなしたのですが、質はというと…ちょっと疑問。 そんなことはいいとして…。 いつもいつも本の紹介ばかりしてきて、その感想とちょっとした文句を書き綴ってきましたが、いざそれ以外のことを書こうと思っても、なかなか書けないものですね。 ちょっとした文章を書いて生活している僕としては、書こうと思えばいくらでもあるのですが、…これを書くと〇〇に迷惑がかかるかな…とか…これを書くと長くなるな…とか…こんなこと書いても面白くないな…等々考えてしまうとなかなかキーボードをたたくことができなくなってしまいます。 インターネットってどこでどうつながっているかわからないので難しいですね。 本当はいろんな出版事情とか編集裏事情とか書きたいのですが、それがばれてしまうと仕事ができなくなってしまうし、それ以上に迷惑をかけてしまうことにもなりますしね。 こうやって書くことに行き詰まってしまうと、日常を細かく書き記している人達がとてもすごい人達に思えてきます。 ぼくは、まだまだ書く力がないのかもしれませんね。 これからも死ぬまで修行の日々です。…ふとそんなことを考えてしまいました。

2005.04.19

コメント(2)

-

2年ぶりの喫煙

今日は読書はお休みです。 ダラダラした一日を過ごしてしまいました。 日曜日だからいいか…そう思いつつも無駄な一日を過ごしたことを少し後悔。 最近、あることをきっかけにしてまた煙草を吸いはじめた。 もちろん嫌な経験が引き金になっているのですが、ぐれて煙草を吸い続けるほど若くはないので、またあることきっかけにして禁煙するつもりでいた。 しかしながら、その「きっかけ」がなかなかやってこない。 もう一週間も待っているのですが、なかなか音沙汰がない。 本当にちょっとした連絡が来れば気持ち的にすっきりすることなのですが、そのちょっとしたことすら無視されている。 俺はこんな粗末な扱いをされるほどの人間なのか…そう思うと少しの怒りと大きな悲しみに包まれてしまう。 2年半吸っていなかった煙草の味は…まずい。 すみません。愚痴ってしまいました。なにがあっても、なにもなくても、あと一週間でまた禁煙しようと思っています。

2005.04.17

コメント(2)

-

「竜二」辻内智貴/「セイジ」筑摩書房・併録

「竜二」辻内智貴/「セイジ」筑摩書房・併録です。 昨日に引き続き「セイジ」に収録されている短編「竜二」です。 「セイジ」にしても今回の「竜二」にしても器用に生きられない男の半生が描かれています。 今回の「竜二」の方がよりリアリティーがある作品です。 いい小説だと思います。 竜二40歳の半生が幼馴染の男によって語られる小説。 竜二は40歳になってもなお定職にもつかず街角で唄を歌っている。そんな竜二に偶然であった幼馴染。 竜二は子どものころ、皆が飛び越えられた川を飛び越えられなかった。40歳になってもなお未だに人生の川、その一線を飛び越えられずにいた。弱さなのか、純粋さなのか、それとも優しすぎるからなのか。 そんな竜二を竜二の兄・高志が、熱く、厳しく、静かに見守っている。竜二は高志の後姿を追って生きていたのか…父親のように厳しい兄。優しい兄。大きい兄。 この小説について捉え方はいろいろあると思う。 一人の男の半生を描いた小説か、兄弟愛・母子愛・家族愛を描いたものか、人それぞれ感じ方は違うと思うが、僕は兄と弟の関係がとても温かく感じた。 兄弟愛…とてもいいものでした。 「セイジ」もいい小説だと思うのだが、僕は「竜二」の方が好きです。 僕には兄がいる。とても嫌いだ…嫌いだった。でも、この小説を読んでふと兄を思った。いつか笑って話がしたいな…って。

2005.04.16

コメント(0)

-

「セイジ」辻内智貴/筑摩書房

今日は「セイジ」辻内智貴/筑摩書房です。 「セイジ」「竜二」の2編が収録されています。 今回は「セイジ」のみ読了です。珠玉の短編です。 物事を真正面から見ることができないセイジ。いや真正直に受けとめてしまうがために不器用で、純粋すぎるがために生きることに下手なのかもしれない。 ある事件をきっかけに左手首を失った少女。彼女はもはや「生」を失っていた。少女の「生」を取り戻すためセイジは自らの手首を…。 まずあり得ない衝撃的な展開です。あり得ないのですが、「生きる」こと「生き続ける」ことの意味を問いかけてくるいい小説だと思います。 「人間は何のために生まれてくるんだ(本文より)」…こんな痛々しくも暖かで、静かな悲しみのテーマを与えてくれています。 「生」を得た少女リツ子。最後は清々しく終わってくれます。 いい小説ですよ。

2005.04.15

コメント(2)

-

「ジパング」かわぐちかいじ/講談社/モーニングKC

今日は「ジパング」かわぐちかいじ/講談社/モーニングKCです。 珍しく漫画本です。 仕事もやる気がおきず、小説も読む気になれず、したがって漫画本。漫画を読むなんて何年ぶりでしょうか。…たまにはいいか。 丁度いい気分転換になりました。 多分、多くの方がこの漫画のことは知っていると思うのですが、面白い。 概略としては現代の最新鋭海上自衛艦・イージス艦「みらい」が60年前の太平洋戦争時にタイムトリップしてしまうという設定。 現代の最新鋭兵器によって次々と行われる戦闘行為。60年前の兵器とは比べ物にならない火力によってアメリカ軍および大日本帝国軍を凌駕する。 現在我々が知りうる史実が「みらい」の登場によって改変されていく。 年甲斐もなく漫画本を読みふけってしまった。 いわゆるSF漫画ですが、やっぱり漫画は読みやすいのでしょうか。 これが単行本化された小説だったら、僕は読めなかったと思う。 そもそも、SF小説とかミステリ小説が苦手ということもあるのですが、実在する現代の最新鋭兵器「トマホーク」とか「ハプーンミサイル」とか言われてもぜんぜんわからないし、イメージもわかないから。 まだ途中ですがぜんぜんやめられない。 久々に、15年ぶりくらいに漫画本を読みきるために夜更かししそう。 それにしても戦闘シーンをみて人の生命の重要さや尊さよりも、「かっこいい」と思ってしまう。よくないことだとは思うのですが、やっぱり戦闘シーンはワクワクしてしまう。

2005.04.14

コメント(1)

-

「おわりの雪」ユーベル・マンガレリ

今日は「おわりの雪」ユーベル・マンガレリ/白水社です。 かなり前にTBS「王様のブランチ」で紹介されていたので読んでみました。 感想は…悪くない…程度のものです。 主人公が少年であったこと、作者のプロフィールで「児童文学作家」との紹介であったことから、読み始めは児童文学かと思いきや内容的には、決して子どものためだけに書かれた小説ではないような気がします。 少年は古道具屋の鳥籠に入れられた一羽のトビを見つけた。 トビを買いたいと思った。その鳥がどうしてもほしかった…。 少年は寝たきりの父親が受け取る年金と自分で稼ぐわずかなお金で生活していた。 少年は毎晩のように自分で創作したトビを捕る男の物語を、繰り返し父親に話して聞かせる。トビの話は父親と少年の絆を強くする。 父の死期は迫っていた。早くトビを手に入れたかった。トビも寒さで凍え死んでしまう。 少年はお金を稼ぐためにいくつかの辛く残酷な「仕事」を引き受けた。 欲しいものを手に入れるためには手段を選べない過酷で卑劣、それがもたらした悲しさと切なさと恐怖が切々と描かれています。 少年の心の葛藤は激しくうごめき、それとは対照的に少年の感情を静かに包んでしまう雪を背景にゆっくりと物語が展開。 少年と父親の絆や少年の日常に潜む生や死のドラマが、少年のつぶやきのようなものによって描かれていて、またしても生と死、そして愛情というテーマが心に染み入る小説でした。 小学校高学年の子どもたちだけではなく、大人も読んで損はないような気がします。 ちょっと暗い小説かもしれませんが…。 図書館にあったらどうぞ。【送料無料商品】おわりの雪

2005.04.13

コメント(0)

-

「シャンプー」山田詠美/姫君・文春文庫・併録

「シャンプー」山田詠美/姫君・文春文庫・併録です。 気分が優れず読書という気分にはなれず。 今日は止めたと思っていたところで、ふと本棚の「姫君」(山田詠美)が目に映った。 その目次を見ていたら「シャンプー」というタイトルの短編を読み始めていた。 …今日は読まないはずだったのに。 離婚した両親。父と母の間を行ったりきたりしている少女。 よくありがちな離婚家庭の悲壮感とか歪みみたいなのは描かれていない。 もともと僕は「離婚」について積極的に肯定的な考えを持っているため、離婚を悲劇的に捕らえた話や意見が好きではない。 夫婦関係についてあれこれ言う人を見ていると…離婚も結婚も他人がうかがい知れない事情があるはず、わかったようなこというなよ…と思ってしまう。 そういったこともあり、両親の離婚について素直に受け入れているこの作品の主人公の描かれ方は読んでいて清清しい。 ほのぼのしている…という表現が正しいかどうかはわからないが、読後感はとてもよかった。 沈んだ気分の今日の僕にはちょうどいい小説だった。

2005.04.12

コメント(0)

-

「生きる」乙川優三郎/文春文庫

「生きる」乙川優三郎/文春文庫です。 この小説は127回直木賞受賞作品です。 久々に時代小説を読みました。もともと時代小説は好きだったのですが、読み進めるのに時間がかかることが多いために少しだけ敬遠していました。 だって主人公の名前やその周りに登場する人物の名前が似ていることが多くて、誰が誰だかわからなくなるんだもん。それに、元服すると名前が変わるし。 今回の「生きる」非常に読みやすくて内容もわかりやすくて、それでもって現代にも通じる問題をきちんと提起している小説です。 藩主飛騨守の病死に際して追腹を切るか否かの狭間で苦悩する又右衛門。 腹を切ることが果たして忠義なのか、皆が腹を切れば御家の繁栄はない。かといって誰も追腹を切らずにいることは亡き飛騨守に恥をかかせることにもなる。そして、これまでの又右衛門の家の繁栄は飛騨守のおかげだった。 多くの家臣が追腹を切っていく中で、周りの人間の又右衛門に対する中傷も多くなっていく。「なぜ、追腹を切らぬ…」 娘の夫が追腹を切り、娘とは義縁され、さらに息子が追腹を切る。 藩主の死によってもたらされる様々なこと、夫婦とは、家族とは、そして御家とは… 又右衛門の心の葛藤は現代にも十分通じる切ないものです。 特に僕は又右衛門と妻・佐和の夫婦関係のあり方にとても感銘を受けました。 佐和は夫に仕え、子を育て、ようやく一息つけるころになって、嫁いだ娘に義縁され、息子に死なれ、そして自らは大病を患い、夫の悪名と娘の醜名を聞きながら死んでいった。 そんな妻が生前言っていた言葉が、心にしみました。よく言われる言葉なのですが、それでも改めて聞くと感動します。 「…何を幸せに思うかは人それぞれ…たとえ病で寝たきりでも日差しが濃くなると心も明るくなるし、風が花の香を運んでくればもうそういう季節かと思う、起き上がりその花を見ることができたなら、それだけでも病人は幸せです…」 生き抜くことの難しさ、家族とは、夫婦とは…いい小説です。【楽天ブックス】生きる

2005.04.11

コメント(0)

-

「flowers」吉田修一/パーク・ライフ併録/文春文庫

今日は昨日の「パーク・ライフ」(吉田修一)に併録されている「flowers」です。 僕にとってなんとも物悲しい小説。 主人公の身の回りの人間関係と醜さ、そして生け花の儚さ・造形の雰囲気とを対比させている小説です。 主人公の働く会社の同僚らが繰り広げる情交、そして自分の妻との夫婦関係の歪。その狭間で生きている主人公の感性を描いています。 会社の同僚と他の同僚の妻が繰り広げる肉体関係に参画する主人公、浮気現場を目撃する主人公。 心に渦巻く葛藤と感情を生け花と対比されて物語が展開します。 浮気…よくある話ですよね。 でも、個人的にこういう話はあまり聞きたくない。 これまで、友達の浮気現場、友人の彼女の浮気現場を見たことがあるが、見ていて気分のいいものではありません。 自分には関係ない…そう思いながら無関心を装っていたが、本人たちを目の前にしたときのあの気まずさ、なんともいえません。 影でそんなことをしている奴に限って、聖人君子のごとく恋愛について語るもので、はぁ?…と思いながら黙って聞いていたものです。 こいつら見られていたこと気付いてないのか。浮気するのは構わないけど、偉そうなこというなよ…そんな気持ち。 大体において浮気しているような人間の8割は信用できない。うそつきが多い。僕もその中に入るかも…矛盾。 ということで、僕は気持ちよく読み進めることはできませんでした。【楽天ブックス】パーク・ライフ

2005.04.10

コメント(0)

-

「パーク・ライフ」吉田修一

今日は「パーク・ライフ」吉田修一/文春文庫です。 この作品は第127回芥川賞作品です。 物語の展開は単調で特段盛り上がる場面はなかった。 しかしながら、こういったおとなしい小説も人の心に何かしら訴えかけてくるものがあれば、小気味よく何かが響くものです。 舞台は日比谷公園。ベンチに座っていると一人の女が話しかけてきた。「あなたには何が見えますか?」。 その女は僕が地下鉄の中で何気なく話しかけてしまった女だった。 …ここから日比谷公園が舞台の二人の男女のささやかな物語がはじまります。 前述のようにダイナミックな展開はありません。 でも、実にいい感じ。 むかし、僕は新宿区の下落合にある宮田橋公園というところで、この物語と似かよった経験をしたことがある。 その公園は神田川沿いの本当に小さな公園で地元住民のとおり道となっているようなところ。 あんなに小さな公園だったが、春には桜が咲き乱れ、夏にはセミが騒ぎ、秋には枯葉が舞い、冬は寒風吹きすさび、毎日行っていても目に見えて四季の変化を感じることができる公園だった。 その公園にはノラ猫が10匹ほど住み着いていた。 猫たちを快く思わない住民もいたが、毎日えさをやり、猫が汚したものを掃除し、決して付近住民に迷惑がかからないように日々活動している人達がいた。 僕はその一人だった。 ある年の4月半ば。僕が勝手に決めた僕の指定席のベンチに一人の女の子が座っていた。 …かわいいなぁ。でも邪魔だなぁ…そんな勝手なことを思いながら、指定外のベンチに座り、病気の猫に薬を飲ませるため餌の中に薬を埋め込んでいた。 視線は感じていた。僕は、女の子が僕の様子を伺っていることに気がついていた。 チャンス!ナンパしちゃおうかなぁ…と思う反面、ノラ猫に餌をあげることに反対する人も多かったことから、何か聞かれたら嫌だなぁ…そんな気持ちにもなっていた。 予定通り病気猫に薬入りの餌を食べさせたあと、思いがけず女の子が声をかけてきた。 「いつも猫の面倒を見てるのですか?」 そこからその子と僕の物語ははじまった。 これは実話です。果たして結末はどうなったでしょうか。 今回採りあげた「パーク・ライフ」のようになったのでしょうか。 それとも…。 僕の話はいいとして、機会があったら「パーク・ライフ」を読んで、心を茜色にしてください。【楽天ブックス】パーク・ライフ

2005.04.09

コメント(0)

-

「秘密。」/ダ・ヴィンチ編集部

今日は「秘密。」/ダ・ヴィンチ編集部です。 この作品は作家12人が、それぞれ一つのストーリーを二人の別の主人公の視点から描いている短編集です。 帯の言葉を引用すれば「作家12人のA面小説、B面小説」。 12人の作家はみな有名人。吉田修一/森絵都/佐藤正午/有栖川有栖/小川洋子/篠田節子/唯川恵/堀江敏幸/北川薫/伊坂幸太郎/三浦しをん/阿部和重/の12人。 日常のホンのちょっと物語を対極にある人物を主人公として描かれている作品だが、一つ一つの作品があまりにも短い。事実を書き記した日記みたい。 結果ばかりが先行しているような感じがする作品が多い。情景描写や心理描写はほとんど割愛されているような…。 いくら短編集といっても177ページしかない文庫本で12作品を収録するのは無理がある。 もともと「ダ・ヴィンチ」に載っていたものを文庫化したのだから仕方ないといえば仕方のないことだとは思うのだが、せっかく文庫化するなら少し手を加えたほうがよかったのではないかという感想です。 ただ、文章というのは短ければ短いほど難しいと思うのですが、指定された字数でこれほど上手く書ききった作家の方々は素晴らしい。 小説風の日記を読んだと思えば、まぁいいか。

2005.04.08

コメント(4)

-

「今、何してる?」角田光代/朝日文庫…昨日の続き

「今、何してる?」角田光代/朝日文庫、昨日の続きです。 やっぱり面白いですね。 このエッセイ集は大きく4つの項目から構成されています。●恋愛プリズム●恋の言葉に溺れるな!●旅と本の日々●本と一緒に歩くのだ 僕の個人的な感想としては、「恋愛プリズム」「恋の言葉に溺れるな!」がずば抜けて面白かったですね。 「旅と本の日々」「本と一緒に歩くのだ」も面白かったのですが、この文庫を読み始めたときの最初の印象が「恋愛エッセイ」だったものだから、最後のほうは僕の期待とは少し異なってしまい拍子抜けしてしまいました。 ただ、角田さんの物の考え方、受け止め方、価値観がどう角田作品に投影されているのか、そのプロセスを知ることができた点では非常に有意義なエッセイだと思いました。 …この話って、確か角田さんの何かの小説に載っていたような?…そう思えるものが多々ありました。 面白かった項目を少しだけ…※「恋愛のプリズム」に載っている「料理」というところ。顔では笑って読んでいましたが、少しカチンときた一説。 これは男が女に対して料理を作ってあげるというお話です。…(略)…彼らはとんでもなく傷つきやすい。少し塩味が濃いだの、全体的に味が薄いだの、粉っぽいだのと、その逸品についてマイナス要素の目立つ意見を口にすると、信じられないほど男は落ち込む…料理に対する長期的な向上心がない…なに~!うるせーよ!作って貰ったら黙って食えっつ~話しだよ。…こう思うのは理由がある。…僕も長期的な向上心がなく、落ち込むからである。※もう一つ。「恋の言葉に溺れるな!」に載っている「映画『マディソン郡の橋』クリント・イーストウッドのせりふから」というところ。 「恋とはいいものだ。かなわなくともいい思い出になる」 これを言われたあと、角田さんは、ふうむなるほど、とうなずいたのち、疑問を抱いたとのこと。 僕も、かなわない恋のすべてがいい思い出になるとは思わない。そういった意味で、角田さんと同様にこの台詞に疑問を抱いた。 しかし、角田さんの面白いところは、『「現在かなっている恋」というものも、たいがいにおいてうつくしくはない』といってしまうところ。 彼女の言っていることをそのまま受け取れば、…ちょっと偏屈…と思えるかもしれないが、それもまた彼女の魅力の一つなのではないかと思う。 角田作品を読んだことのある人は、是非とも読んでみてください。 面白いと思いますよ。

2005.04.07

コメント(6)

-

「今、何してる?」角田光代

「今、何してる?」角田光代/朝日文庫です。 今日は六本木で打ち合わせ。 昼の六本木に来るのなんて何年ぶりだろうか。ほんの数ヶ月前までしょっちゅう夜の六本木に来ていたが、昼の世界と夜の世界がこんなに違うなんて…夜はあんなに淫靡なのに。 といっても、あの夜の怪しさが僕は嫌いで最近では仕事を理由に誘いはことごとく断っている。 そんなことはどうでもいいとして、青山ブックセンターに立ち寄り、平積みされている最新刊や文庫を眺めていた。 やはり、眺めているだけ…というのは性にあわず、ぱっと見、気になる本を買ってしまった。今回の「今、何してる?」もそのうちの一冊だった。 小説だと思って買った本はエッセイ。それもテーマは「恋愛」。 どうしたことかこの手の本は僕の元にやってくる。ん~どうしてだ。しかもいつも女性作家ばかり。 それにしても面白い。角田光代。 少し「ふつう」の視点とは違うところから世の中を見ている。それがまたいい。これまで彼女の小説を何作か読んできたが、そのときも「…何かが違う」(悪い意味ではないですよ)と感じていたが、今回のエッセイを読んでみてやっぱり僕との価値観(恋愛感)、感じ方、そして視点は異なっていた。 ただ、なにを「ふつう」といえばいいのか、定義は人それぞれで、角田さんの「ふつう」は「ふつう」じゃない。角田さんに言わせれば「ふつう」とは「個」。 それは「序」の部分で書かれているが、角田さんの恋愛アドバイスを実行する友人たちが、ことごとく玉砕する。それはなぜか。「個」が「個」になにを言ったって、問題そのものが「個」なのだから、よきアドバイスになどなりようがない…という一説からもわかるように、問題の在り処は「個」にあるからだ。 角田さんの小説は大好きだが、好きな理由がいまいちわからなかった。単に純文学作家の作風、雰囲気が僕のフィーリングにあっているのだと思っていたが、それは間違っていた。自分とは違うモノの見方が僕にある種の知恵と感動を与えてくれていたのだろう。 全部読む時間はなかったので、明日またアップしたいと思う。

2005.04.06

コメント(4)

-

「ポケットに名言を」寺山修司/角川文庫

「ポケットに名言を」寺山修司/角川文庫です。 タイトルと「言葉を友に、町へ出よう。」という帯に惹かれて読んでしまいました。 映画や詩、小説から寺山氏によって選びぬかれた「名言」集です。 小説でもないことからストーリーはないためか、読み進めるうちに飽きてきました。 それにしても「そうだよな~」「いい言葉だな~」と思える言葉も多々あったことは確かです。 感銘を受けた言葉は、えてして知ってる言葉ばかりだったのですが、改めて読んでみると心に染み入ります。 電車通勤のときに読むには最適かもしれません。すし詰め状態の電車の中って案外孤独ですよね。そんなときかえって集中して読めるのかもしれません。 この文庫の最初のほうに「言葉は薬でなければならない。さまざまな心の傷手を癒すための薬に。」とあります。 満員電車の不快感を少しだけ癒してくれる薬になると思います。 『花に嵐のたとえもあるさ さよならだけが人生だ』(井伏鱒二「厄除け詩集」)…さよならだけが人生か~ん~さみしいなぁ 『男はどんな女とでも幸福にいけるものです。かの女を愛さないかぎりは。(オスカー・ワイルド「獄中記」)』…ん~なんとなくわかるような気がする。 『愛される男は、女にとって、じつは愛を引っかける釘ぐらいの価値しか持っていない。』(アンドレ・ジイド「日記」)…そうなの?本当にそうなの?『文章は下手な方がいい、粋ごのみがわざと着物を着くずして着るように。』(レイモン・ラディゲ)…別に上手くなくてもいいと思うけど、読みやすい文章は書きたいなぁ。『女性というものは愛されるためにあるのであって、理解されるためにあるのではない。』(オスカー・ワイルド「語録」)…いい言葉じゃないですか~。今度口説き文句で使ってみよう。…「きもい」って言われるかもしれないけど。そのときは寺山修司さんのせいにしようと思っております。

2005.04.05

コメント(2)

-

『「さよなら」が知ってるたくさんのこと』唯川恵/新潮文庫

また唯川恵さんのエッセイを読んでしまった。 『「さよなら」が知ってるたくさんのこと』新潮文庫です。 前に「5年後、幸せになる」「いつかあなたを忘れる日まで」というエッセイを読んで、ブログでも紹介したことがありますが、今回の『「さよなら」が知ってるたくさんのこと』も内容的には差はなかった。 そもそも差はないだろうと思っていたが、そう思っていてもなぜかこの手のエッセイは嫌いではないため読んでしまった。 ん~面白い。わかりきったことが書かれているとは思うのだが、男と女の狭間でうごめく「恋愛」という魔物の話はどうも覗き見したくなる。 唯川さんのエッセイは恋に悩む女性のためのエール集だが、男の僕が読んでいても納得いく…というか身につまされる内容だ。 「女はこんなふうに見ていたのか…しまった」こう思う部分も多々ある。 一方で「違うよ…」と思える部分も多々…ん~いや少しだけあった。 なにはともあれ読んで損はなかったですね。 読んでよかったと思える一説を紹介します。…諦めることを人はとかく非難しがちです。(略)…どうしてそんなに自分を追い詰めなくてはいけないのでしょう。 人間、諦めも必要なときがあるはずです。 かなわないものは、かなわない。どんなに望んでも手に入らない。そういったことが確かにあるのですから。(略) 諦めてしまえば楽になれるものを、諦めないばっかりに、どんどん深みにはまってゆくってこともあるのです。 諦める、ということは、認める、ということだと思います。… この一説、全面的に納得できるものではないのですが、…それもありかな?…そんな気持ちにさせてくれる一説でした。 図書館にあったら是非手にとってみて下さい。 それにしてもいつも思うのだが、この手のエッセイは女向けとか男向けとかそんなことは関係なく恋の悩みは男女共にどちらも同じですよね。 なぜこういった失恋の話を皆が聞きたがるかというと、多分同じ心の痛みを共有することで、「自分だけじゃない」という安心感がほしいのだろうな、そんなふうに思いました。【楽天ブックス】「さよなら」が知ってるたくさんのこと

2005.04.04

コメント(2)

-

愚痴かな?

「子どもが育つ魔法の言葉~for the Family」ドロシー・ロー・ノルト/PHP研究所を読んでみた。 何日か前に「子どもが育つ魔法の言葉~for the Heart」を読んだが内容的にはそう変わりはない。 少し残念な気がしたが、今回は新たに本を読んで何か知識を得ようとか、そういうつもりはなかったので失望したとか、落胆したとかそういう気持ちにはならなかった。 今回はこれまでの自分の態度、他人への接し方について何か参考にならないか、自分を改めて見つめ直すのが目的だった。 ちょっと愚痴ってしまうが、今僕が一緒に仕事をしている人と、どうも馬が合わない。相手はすぐに感情的になってしまうし、その態度を見ているとさすがにムカついてくる。 このままだと依頼を受けた仕事を完遂することが出来なくなってしまう。「この人はなんでこんなに物分りが悪いのだろうか」そんな気持ちばかりが先行して遅々として仕事がはかどらない。 そんなときふと思った。相手の態度を責めるばかりで自分の態度を省みたのか。 職場の人は皆家族、そう思うと「子どもが育つ魔法の言葉~for the Family」もなかなか役に立つ。実際に自分が教育本をビジネスにも転用するとは思わなかったが読む価値十分だった。 いっしょに話し合う→一緒に考える 親自身がやってみる→僕自身がやってみる 子どもの考えを聞く→相手の考えを聞く 子どもの目で世界を見る→相手の視点でものを見る 子どもはみんな違います→人はみんな違う 明日はきっとよくなる→相手を信じる こういうふうに置き換えてみるだけでも、うまくいくような…。 改めて人の視点で物を見てみることの重要さがわかったような気がします。 少し成長したかな。【楽天ブックス】子どもが育つ魔法の言葉for the family

2005.04.02

コメント(0)

-

「四日間の奇蹟」浅倉卓弥/宝島社文庫

「四日間の奇蹟」浅倉卓弥/宝島社文庫、読了です。 楽しみにしていたほどではなかったような…。 読み終わったあと、ため息が…それは500ページを読みきった充実感なのか、失望感のなのか…。 とにかく長い。前半だけかと思いきや後半も相変わらず長い。長く感じるのは、通常「説明文」で書かれる部分が、すべて「描写文」で書かれているからだと思う。 正直言って、飽きてくる。 決してつまらなかったというわけではないけれども、この作品が果たして「ミステリー」といえるのかはなはだ疑問を感じました。「ミステリー」ではなく「ファンタジー」ですね。 ただ、昨日読んだ前半部分からは想像できない展開には驚嘆しました。 脳に障害を持つ千織だったが、一度音を聞くだけでその音をピアノで弾くことができるという稀な才能を持つ。ピアノを弾くことで慰問のためにいろいろな施設を巡っていた。 慰問のために訪れた、とある山奥の施設で千織は真里子という女性と親しくなる。 人見知りの激しい千織がここまで懇意にすることは珍しかった。その二人が、ある事故にあった。真理子は絶望的な重症を、千織は幸運にも軽傷ですんだ。 ここから、クライマックスを迎える。 大丈夫か…という千織に対する問いかけに「なんとも、ないみたいです」と答えた。 その声は千織の声であったが、千織の言葉ではなかった。それは瀕死の真理子の言葉だった…。 果たして、肉体と精神が離れて存在することが出来るのか…。 僕は知りませんでしたが、この作品は映画化され6月に封切されるとのこと。映画ではどう描かれるのかわかりませんが、文章で少し不満があった僕としては映画に期待したいと思っています。 不満あるとはいえ、死に直面した人間の心理やピュアに生きることの大切さを描いているということは伝わってくるので、悪い小説だとは思っていません。 ただ、僕の魂は揺さぶられことはありませんでした。

2005.04.01

コメント(0)

全28件 (28件中 1-28件目)

1

-

-

- 今日の体重

- 2025/11/23(日・祝)・=勤労感謝の…

- (2025-11-23 12:00:01)

-

-

-

- ダイエット日記

- ダイエット食事日記3115日、うち…

- (2025-11-24 02:50:54)

-

-

-

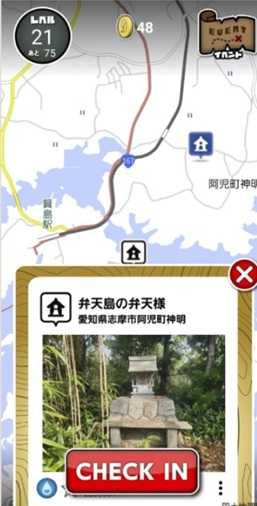

- 聖地・神社仏閣・パワースポット

- FDGで文化財探索

- (2025-11-24 00:00:06)

-