2009年01月の記事

全3件 (3件中 1-3件目)

1

-

高桐院

大徳寺は、京都府京都市北区紫野大徳寺町にある禅宗寺院で、臨済宗大徳寺派大本山です。 ”京の古寺から13 高桐院”(1995年11月 淡交社刊 松長剛山/井上隆雄著)を読みました。 大徳寺の中にある高桐院の四季を写真と文章で紹介しています。 大徳寺は山号を龍宝山と称し、本尊は釈迦如来、開基は大燈国師宗峰妙超で、1325年に正式に創立されました。 境内には仏殿、法堂をはじめとする中心伽藍のほか、20か寺を超える塔頭が立ち並び、近世の雰囲気を残しています。 松長剛山さんは、大徳寺塔頭、高桐院住職で、1943年大阪府に生まれ、花園高校を経て龍谷大学卒業。 1965年より建仁寺僧草にて修行、1971年より高桐院住職、三重龍王寺兼務住職。 井上隆雄さんは、1940年滋賀県生まれ、1965年京都市立美術大学卒業。 1973年より写真家となり、京都市立芸術大学、京都工芸繊維大字、京都精華大字の講師を務め、1984年京都市芸術新人賞受賞。 高桐院は細川忠興が叔父の玉甫紹そうを開山として創建し、父の藤考(幽斎)の菩提所として建立したもので、京都府京都市北区紫野にある臨済宗大本山大徳寺の塔頭のひとつです。 1645年に83歳で没した三斎は、遺言により高桐院に埋葬され、以後細川家の菩提寺として庇護されました。 客殿北には庭を挟んで、千利休の屋敷の広間を移築したと伝えられる書院の意北軒があります。 この書院に続いて、1628年に細川三斎が建てた利休風の茶室松向軒があります。 茶室松向軒は、秀吉が1587年に北野で大茶会を催したときの茶室であったと伝わります。 細川忠興と夫人の墓があり、忠興の墓塔は、もとは千利休からゆずられた灯籠で、秀吉に召し上げられるのを恐れて裏の一部を欠かしたといいます。 方丈南庭は、新緑、紅葉ともに美しく、とくに落葉が降り積もる秋は風情ゆたかです。 京の古寺から(13)

2009.01.27

コメント(2)

-

進化経済学

19世紀、ラマルク、マルサスらによる進化論は、ダーウィンによって発展・継承されました。 ダーウィンは、1859年に『種の起源』を発表し、小さくランダムな変化が時間と共に蓄積していき、経済的な力が強く求められる状況下ではまったく新しい形質の発現に至る大規模な変化になるというプロセスを解釈するための一般的枠組みを開発しました。 進化経済学は、この生物学の考え方に基づいて定式化したもので、スペンサーの進化論、ヴェブレンの制度進化論、ハイエクの進化論と発展してきました。 この考え方では、シュンペーターやヴェブレンの資本主義観を受け継ぎ、経済の進化が重視されます。 ”進化経済学のすすめ”(2002年6月 講談社刊 江頭 進著)を読みました。 進化論の考え方を受け入れた進化経済学の概要を説明しています。 規制撤廃、産業再編成、市場第一主義、グローバライゼーションなどを、変化と淘汰という視点から読んでいます。 経済の時間的変化は制度や技術、そして諸個人の選好の不可逆的な変化を伴う過程、つまり進化的な過程であるとします。 経済主体間の相互依存性や競争、経済成長、資源の制約などが強調されます。 伝統的な経済理論は主に物理学の考え方に基づいて定式化されており、労働力や均衡、弾力性、貨幣の流通速度などの経済用語が、物理学上の概念から名付けられています。 伝統的経済理論では希少性の定義から始まり、続いて合理的な経済主体の存在が仮定されます。 すべての経済主体の意思決定に必要とされる情報はすべて共有され、経済主体の選好関係は所与のもので、他の経済主体によって影響されないと仮定されます。 これらの前提条件による合理的選択は、解析学的手法、とりわけ微分法に置き換えることができます。 これに対して、進化経済学は進化論の考え方から派生し、各経済主体や彼らの意思決定の目的は固定されたものではないとします。 社会システムの進化という視点から見ると、個々の企業の独立性が高く、失敗した経営者が引退しなければならないルート128号線・日本型システムの場合は、ダーウィン的進化ということができるようです。 知識は企業内部で受け継がれるしかなく、企業の盛衰でのみ進化を論じることになります。 それに対して、知識の共有と双方向的コミュニケーションが可能であり、獲得された経験を、他者に伝達することが可能であるシリコンバレー型システムは、獲得形質の遺伝のような要素が入っているということができる、といいます。

2009.01.20

コメント(2)

-

ワークシェアリング

雇用環境の悪化に伴い、派遣切りどが社会問題化する中、ワークシェアリングの導入が対策として急浮上してきました。 ワークシェアリングとは、雇用の維持・創出を目的として労働時間の短縮を行うものです。 短時間勤務や隔日勤務など多様な働き方の選択肢を拡大するために社会全体で取り組む多様就業型ワークシェアリングと、生産量が減少し雇用過剰感を抱える企業において、所定労働時間の短縮とそれに伴う収入の減額を行うことにより雇用を維持するための緊急対応型ワークシェアリングがあります。 厳しい雇用情勢に対応した当面の措置として緊急対応型ワークシェアリングに緊急に取り組むことは1つの選択肢です。 経営者は、雇用の維持に努め、労働者は、所定労働時間の短縮にそれに伴う収入の取り扱いについて柔軟に対応するよう努めます。 1人当たりの労働時間を短縮することなどで雇用を維持する効果が期待されますが、日本では過去の不況時にも政府や経済界が推進を試みたものの、各企業に浸透しませんでした。 オランダなど欧州で成功事例がありますが、産業別労組が多い欧州と企業別労組が中心の日本とでは労使関係が大きく違い、参考にするのは難しいようです。 それよりも失業者に対するセーフティーネットの拡充などの雇用対策を優先させるべきだという考えもあります。 しかし、ワークシェアリングと思われる方法を実施するところが出てきました。 モーター製造大手の日本電産です。 国内のグループで約1万人いる一般社員の賃金を2月から最大5%削減する方針を明らかにしました。 2008年3月期までの5年間で連結売上高が3倍になるなど、業績拡大を続け春には6%の賃上げを実施しましたが、2009年3月期の連結営業利益が減益になる見通しになり、賃金削減に踏み切ることにしました。 役員報酬の減額幅も最大5割カットに拡大します。 業績が好調な日本電産コパル電子を除く国内の全社員が対象で、会社の業績に応じて減額幅は1~5%であり、労働組合があるグループ会社は既に労使間で合意しているそうです。

2009.01.13

コメント(1)

全3件 (3件中 1-3件目)

1

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- 迷った日はキャップに助けてもらうべ…

- (2025-11-18 08:45:14)

-

-

-

- 株主優待コレクション

- カワサキ (3045)の優待品が到着しま…

- (2025-11-18 12:22:26)

-

-

-

- 株式投資でお小遣いを増やそう

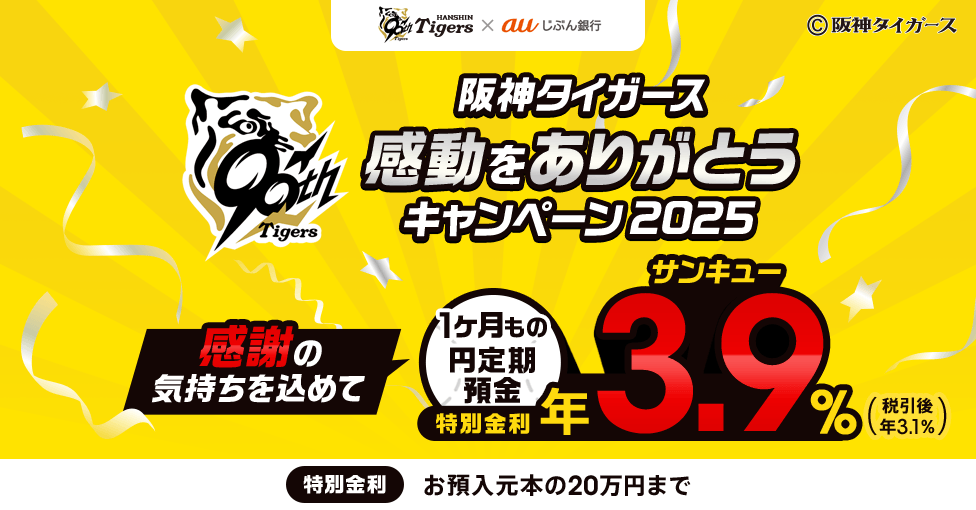

- じぶん銀行円定期3.9%キャンペーン…

- (2025-11-18 14:14:41)

-