2009年06月の記事

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

宝鏡寺

宝鏡寺は、山号は西山、通称人形寺で、京都市上京区にある臨済宗の尼門跡寺です。 室町時代の1368年から1375年の頃に、光厳天皇の皇女華林宮惠厳が伊勢の二見浦にて漁網に掛かった聖観世音菩薩を祀り上げたことにより開山、もって当寺の歴史が始まったものと伝えられています。 ”宝鏡寺”(1998年2月 淡交社刊 澤田恵崔/水野克比古著)を読みました。 人形の寺として知られ一般からも供養として人形が納められるようになり、百々御所(どどごしょ)とも称される宝鏡寺の四季を写真と文章で紹介しています。 澤田恵崔さんは1911年岐阜県生まれ、1926年宝鏡寺へ入寺し1928年得度、第26代湛然周禅尼大禅師に師事を仰ぎ、1975年宝鎮守門跡となり現在に至ります。 水野克比古さんは1941年京都市上京区生まれ、1964年同志社大学文学部卒業、1969年からフリーランス・フォトグラファーとして、日本の伝統文化を深く見つめ、京都の風物を題材とした撮影に取り組みました。 宝鏡寺には、寺へ入った皇女へ御所から人形が贈られてきたため、多くの人形が保存されています。 中でも特に最近代の皇女である霊厳理欽尼には、三組の雛人形、猩々人形などが残っています。 境内には人形の供養と京人形の振興を目的として人形塚が建てられており、御所人形像と武者小路実篤の歌が刻まれています。 人形よ誰がつくりしか/誰に愛されしか知らねども/愛された事実こそ汝が成仏の誠なれ 昭和32年秋から人形展が始まり、それ以降は毎年春と秋に一般公開することになりました。 その後関係者により年一回、秋に人形供養祭が営まれ、昭和34年秋には壊れたり汚れたりして捨てられてしまう人形を弔い供養しその霊を慰めるために、人形製作に携わる人々及び有志などによって人形塚が境内に建立されました。

2009.06.30

コメント(5)

-

売文生活

物書きにとってお金の問題は避けて通ることのできない重大事です。 ”売文生活”(2005年3月 筑摩書房刊 日垣 隆著)を読みました。 原稿料と印税の真実を明らかにした作家論・日本文化論です。 失業を機に投稿をはじめ、売文生活にはいった著者が、何人かの作家の原稿料がいくらなのかを明らかにしています。 著者の原稿料はバラツキがありますが、400字詰め原稿用紙1枚あたり1万円前後だそうです。 注文が途切れず毎日6枚、年間250日書きつづけたとして年収は1500万円になりますが、取材費などの経費は自分持ちなので、サラリーマンの年収にすると600万円相当であろう、といいます。 本邦初のフリーエージェント宣言をなし遂げた文豪・夏目漱石、公務員初任給の100倍は稼いでいた檀一雄、底ぬけビンボー暮らしに明け暮れた作家・松下竜一など、明治の文士から平成のフリーライター、人気作家までで、その台所事情と、自由を求め苦闘する姿を描いています。 明治以降文学者がたくさん登場しますが、原稿料だけで生活するのは難しかったようです。 森鴎外は国から軍医としての報酬を得ていたので恵まれていましたが、他の作家は作品を作りながらも生活と闘う必要がありました。 夏目漱石は、朝日新聞の専属小説家になる時に詳細な条件を取り交わしました。 年俸・印税の取り分・原稿執筆の分量・他誌への原稿掲載などです。 漱石が勝ち取った条件は、原稿料相場に照らし非常に恵まれたものでした。 しかしその後は、物価が上がっても原稿料は上がらない傾向が続いていて、作家の生活は苦しくなっている、といいます。序章 私的売文生活入門第1章 原稿料とは何か第2章 幸せな黄金時代第3章 標準としての夏目漱石第4章 トップランナーたちの憂鬱第5章 貧乏自慢もほどほどに第6章 現代日本の原稿料事情終章 お金も自由も

2009.06.23

コメント(4)

-

景気回復の兆しか

消費者心理が5カ月連続して改善されたといいます。 2009年5月の消費動向調査によると、消費者心理の明るさを示す消費者態度指数は前月比で3.3ポイント上昇の35.7となりました。 前年同月比でも1.8ポイント上昇し、2006年11月以来、2年6カ月ぶりのプラスとなりました。 消費者心理の基調は、依然厳しいものの持ち直しの動きが続いているとされました。 これは、良くなるが増加したわけではなく、悪くなるが減ったためで、積極的改善ではないと見られているからです。 消費動向調査は景気の動向を判断するために、消費者の意識の変化、サービス等の支出、主要耐久消費財等の保有状況、購入状況などについて内閣府経済社会総合研究所が調査を行うもので、消費者態度指数が公表されています。 2008年11月は28.4でしたが、2008年12月に26.2に下落しましたが、2009年1月は26.4に上昇し、以下、2009年2月、26.7、2009年3月、28.9、2009年4月、32.4でした。 東京株式市場は景気回復期待から買われて続伸し、6月12日の日経平均株価は前日比154円49銭高の1万135円82銭と、2008年10月7日以来約8カ月ぶりに1万円台で終わりました。 中国経済の回復に対する期待感が日本の産業界でも高まっており、日本から中国への輸出が回復基調が鮮明になっているようです。 市場には、個人の買い意欲が強まっているとの見方が広がってきましたが、足元の景気は、実質GDP 年14.2%減、機械受注2か月連続減など、厳しい指標が続いています。 生産も含めて一部に好転の動きが目立つとはいえ、このまま個人消費が盛り上がるかは微妙との見方がまだ大勢です。 予断を許さない状況ではないでしょうか。

2009.06.16

コメント(1)

-

随心院

随心院は、京都市山科区小野にある真言宗善通寺派の大本山で、弘法大師入定後8代目の弟子にあたる仁海僧正の開基で、本尊は如意輪観音です。 ”京の古寺から21 随心院”(1998年1月 淡交社刊 蓮生善隆/角野康夫著)を読みました。 小野小町ゆかりの寺としても知られる随心院の四季を写真と文章で紹介しています。 蓮生善隆さんは随心院門跡で、1915年香川県に生まれ、1925年得度、1937年に高野山大学を卒業後、日本大学宗教学科に入学し、宗教哲学を専攻し、1942年より興田寺住職、1970年から1995年まで総本山善通寺法主、同派管長、1987年随心院の門跡に就任しました。 角野康夫さんは1944年京都市に生まれ、1974年頃より東都の文化財・風物等を永遠のテーマとして取り組み作品を発表する傍ら、他府県の撮影にも取り組んできました。 随心院は山科区の南に位置し、醍醐寺、勧修寺と並び平安の歴史を伝える門跡の遺構です。 平安期の女流歌人、小野小町の旧跡に建てられた寺で、世に小野御殿ともいわれています。 開基の仁海僧正がある晩、夢の中でお母さんが牛に生まれかわったのを見て、急いで鳥羽の辺を探して帰り大切に育てた、といいます。 その死後は冥福を祈り、その皮に南部蔓茶羅を画き、常に祀っていたので、これを牛皮蔓茶羅といい、寺号を牛皮山曼荼羅寺としたといわれます。 仁海僧正は学徳兼備の高僧で、特に修禅の道を極め、その事相の系統を後世、小野流と称し、深く宮中の帰依を受け、勅命を受けて京都の神泉苑で請雨の法を9回行ないましたが、そのつど霊験あらたかで雨を降らせることができましたので、雨僧正ともいわた、といいます。 その後、第5世の増俊阿闍梨餅の時に曼荼羅寺の子坊として随心院が建立され、第7世親厳僧正が後堀河天皇より門跡の宣旨を賜り、以来、随心院門跡と称されるようになりました。 承久の乱にあって随心院はことごとく灰になりましたが、1599年に及んで本堂が再建され、以後、九条、二条両宮家より門跡が入山し、両宮家の由緒をもって寄進再建され今日に至りました。

2009.06.09

コメント(2)

-

柳緑花紅真面目

北宋の詩人、蘇東坡は、柳は緑、花は紅、真面目と詠じました。 蘇東坡は、1036年から1101年まで生きた中国北宋代の政治家、詩人、書家、蘇軾のことです。 柳緑花紅は柳が緑色に茂り花が紅色に咲く春の美しい景色を指し、自然のままで人工を加えぬことのたとえです。 毎年、春になると、当然のように柳はみずみずしい緑の葉を芽吹かせ、花は美しい真紅の花を咲かせます。 物事には自然の理がそなわっていて、しかもそれぞれに異なっています。 柳も花も、自然の摂理に従って、誰に頼まれたわけでもないのに、春が来るたびに葉を茂らせ、花を咲かせます。 真面目はそのものの本来のありさまや姿です。 柳は緑、花は紅、このあたりまえのことが、とりもなおさず真理の実相だと蘇東坡はいいます。 見渡すかぎり、真理の実相でないものはありません。 ありがたいことです。

2009.06.02

コメント(1)

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- ブラックフライデー開始2h 全品半額…

- (2025-11-18 16:38:55)

-

-

-

- 政治について

- 高市早苗そのものが経済安全保障上の…

- (2025-11-18 17:20:55)

-

-

-

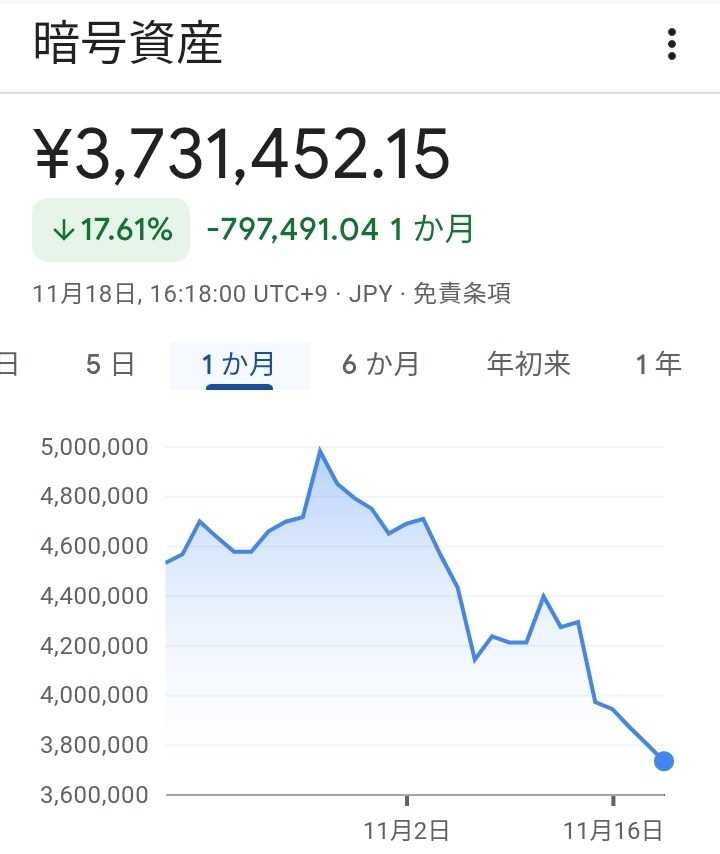

- 株式投資日記

- 暗号資産、株式資産は減少中(-_-;)株…

- (2025-11-18 17:09:35)

-