2015年07月の記事

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

岩佐又兵衛 浮世絵をつくった男の謎(感想)

岩佐又兵衛は、1578年に摂津国河辺郡伊丹の織田信長の家臣で有岡城主の荒木村重の子として生まれました。 江戸時代初期の絵師で、又兵衛は通称、諱は勝以でした。 荒木村重は1579年に織田信長に反逆を企てましたが、有岡城の戦いで惨敗しました。 落城に際して荒木一族はそのほとんどが斬殺されましたが、2歳の又兵衛は乳母に救い出され、石山本願寺に保護されました。 成人した又兵衛は母方の岩佐姓を名乗り、信長の息子織田信雄に近習小姓役として仕えました。 後に信雄が改易になった後、浪人となった又兵衛は勝以を名乗り、京都で絵師として活動を始めたといいます。 ”岩佐又兵衛 浮世絵をつくった男の謎”(2008年4月 文藝春秋社刊 辻 惟雄著)を読みました。 数奇な生涯を絵筆に託した、謎の天才の人と作品を紹介しています。 辻 惟雄さんは1932年愛知県生まれ、東京大学大学院博士課程中退、東京大学文学部教授、千葉市美術館館長、多摩美術大学学長などを歴任しました。 岩佐又兵衛は戦国の有力大名の子に生まれながら、家門の滅亡と生母の悲惨な死に遭い、城や刀を捨てての画筆のみで渡世し、京都、福井、江戸と流浪の生涯を送りました。 40歳のころ、福井藩主松平忠直に招かれて、北庄に移住しました。 そこで、後に岩佐家の菩提寺になる、興宗寺第十世心願とも出会いました。 忠直配流後に松平忠昌の代になっても同地に留まり、20余年をこの地ですごしました。 1637年に2代将軍徳川秀忠の招きで、3代将軍徳川家光の娘千代姫が尾張徳川家に嫁ぐ際の婚礼調度制作を命じられ、江戸に移り住みました。 大奥で地位のあった、同族の荒木局の斡旋があったといいます。 20年余り江戸で活躍した後、1650年に波乱に満ちた生涯を終えました。 このスケールの大きな在野の画家は、古典の雅のなかに、当世風の俗と心理の翳りを映すかたちの歪みを、さりげなく忍ばせた画風を表向きのものとしました。 一方で、それ以上の情熱を、アンダーグラウンドの工房であるスタジオ-マタベエの主宰・経営に注ぎました。 そこでひそかに作られた無署名の作品が、世間の注目を浴びました。 山中常盤や上瑠璃のような特異な絵巻群であり、浮世又兵衛の名の由来となった舟木屏風のような画期的な風俗画でした。 このスケールの大きな個性的画家はまた、終始京にあって活躍した同時代の巨匠、俵屋宗達の陽に過不足なく対応できる陰の世界の表現者として、正当に評価されるべきであろうといいます。 岩佐又兵衛は、はたして浮世絵の元祖と言えるかどうかが問題です。 現在、浮世絵の元祖として誰もが認めるのは、菱川師宣です。 自ら浮世絵師と称し、浮世絵という言葉が文献に現れるのも菱川師宣が活躍した寛文から元禄の時代でした。 ですが、菱川師宣の時代の浮世の意味内容は、近世初期に大きな転換をとげた現世肯定の浮世享楽思想と異なるところはなく、それの継承であり、大衆版としての普及にほかなりません。 もし二人の元祖の存在が認められるならば、岩佐又兵衛は第一期の浮世絵の元祖であり、菱川師宣は第二期の浮世絵の元祖ということになります。 第一期の浮世絵のよった画面形式は、主に屏凧絵です。 発注者は武士や屏凧絵を購入できるような資力を備えた上層の町人たちであり、享受された場所は京都を中心とする大都市、地方都市でした。 それに対し菱川師宣の手がけた浮世絵は、屏風、掛軸、巻物と幅広いですが、名声を決定づけたのは絵本の木版挿図、なかでも春本の挿図であり、それを発展させた組物の一枚摺りでした。 元祖は一人に限るというのなら、浮世又兵衛と綽名された岩佐又兵衛を、菱川師宣に先行する浮世絵の創始者という見方をとらざるを得ません。 いずれにせよ、岩佐又兵衛浮世絵元祖説を肯定するのが、美術史の流れの実際に即した見方であるといいます。はじめに 又兵衛論の総決算として第1章 伝記と落款のある作品第2章 又兵衛の謎-没後の言い伝え第3章 “又兵衛風絵巻群”の出現と論争第4章 “又兵衛風絵巻群”の驚くべき内容第5章 又兵衛と風俗画-又兵衛はどんな風俗画を描いたかおわりに 又兵衛から浮世絵は始まった

2015.07.20

コメント(0)

-

ルートヴィヒ二世の生涯(感想)

2011年は青の年として、バイエルンではルートヴィヒ2世の没後125年を祝ったといいます。 ”ルートヴィヒ二世の生涯”(2011年8月 河出書房新社刊 シュミット村木眞寿美著)を読みました。 狂王という烙印を押されてきた、バイエルン王ルードヴィヒ2世の生涯を紹介しています。 バイエルン王国は、19世紀初めから20世紀初めまで存在したドイツの王国です。 首都はミュンヘンで、1180年からヴィッテルスバッハ家が治めてきましたが、1806年に神聖ローマ帝国が崩壊すると、近隣の領土を併合した上で、ナポレオン・ボナパルトによって王国に昇格され、ライン同盟の一員となりました。 その後、1815年にプファルツを回収、併合して、ドイツ連邦に参加しました。 ドイツ帝国が成立する際にも、王国は維持したまま帝国の1領邦となりました。 ドイツが第一次世界大戦に敗れると、混乱の中で勃発したドイツ革命により、1918年にルートヴィヒ3世が退位し、バイエルン王国は滅亡しました。 ルードヴィヒ2世については、1955年から何度か映画化されてきました。 在位期間は1864年から1886年で、退位の翌日、シュタルンベルク湖畔において水死体で発見されました。 才気溢れる美しい王が、どういう背景で、どうして死なねばならなかったのか、歴史の中で封印されてきた真実を追い求めています。 シュミット村木眞寿美氏は1942年東京生まれ、早稲田大学大学院修了後、ストックホルム大学に留学し、1969年よりミュンヘンに在住して執筆に専念しています。 ルートヴィヒ2世は1845年に、父マクシミリアン2世とプロイセン王女マリーとの間にニンフェンブルク城で生まれました。 1848年に弟オットー1世が生まれましたが、同年に祖父ルートヴィヒ1世が退位し、それに伴い父が国王として即位しました。 ルートヴィヒ2世は王太子となりましたが、父が執務で忙しかったため、余暇をゲルマン神話や騎士伝説などの物語を読んで過ごしました。 同じヴィッテルスバッハ家一族の、オーストリア皇后エリーザベトは唯一心を許していた女性だったといいます。 エリーザベト皇后は、自分の妹ゾフィー・シャルロッテを王妃として推薦し、1864年にルートヴィヒはゾフィーと婚約しました。 しかし、挙式予定を3回も延ばしついに婚約を解消しました。 ルートヴィヒのこの態度に、エリーザベトは怒りを覚え絶縁したといいます。 1864年にマクシミリアン2世が逝去し、ルードヴィヒ2世がバイエルン王となりました。 早速、王の仕事として宮廷秘書に命じ、幼少の頃から憧れであった作曲家ワーグナーを宮廷に呼び招きました。 多くの家臣は、悪い噂が流れていたワーグナーの召喚を快く思わなかったといいます。 1865年にワーグナーを一時追放してから執務を嫌うようになり、幼い頃からの夢であった騎士伝説を具現化すべく、中世風のノイシュヴァンシュタイン城など豪華な建築物に力を入れるようになりました。 ヴェルサイユ宮殿を模したヘレンキームゼー城を湖上の島を買い取って建設したほか、大トリアノン宮殿を模したリンダーホーフ城を建設しました。 多数の凝った城や宮殿を築いたことから、バイエルンのメルヘン王などと呼ばれました。 1866年に普墺戦争が勃発し、バイエルンはオーストリア帝国側で参戦することになりました。 戦争に敗れて、バイエルンはプロイセンに対して多額の賠償金を支払うことになりました。 1870年の普仏戦争で弟オットー1世が精神に異常をきたすと、ルートヴィヒ2世は現実から逃れ自分の世界にのめり込み、昼夜が逆転した生活を送るようになりました。 王は一人で食事を取り、あたかも客人が来ているかのように語っていたり、夜中にそりに乗って遊んでいたところを地元の住民に目撃されたといいます。 危惧を感じた家臣たちはルートヴィヒ2世の廃位を計画し、1886年6月12日に逮捕し廃位しました。 代わりに政治を執り行ったのは、叔父の摂政ルイトポルト王子でした。 ルートヴィヒはベルク城に送られ、翌日の6月13日にシュタルンベルク湖で、医師のフォン・グッデンと共に水死体となって発見されました。 その死の詳細については未だ謎のままです。 これらのことから、神話に魅了され長じて建築と音楽に破滅的浪費を繰り返した、狂王の異名で知られています。 しかし、廃位の背景には、多額の賠償金の支払義務と相次ぐ城の建設、政情不安などによるバイエルンの恐慌に、その原因があったのではないかと言われています。 危惧したバイエルン首相ヨハン・フォン・ルッツらが、フォン・グッテンら4人の医師に王を精神病と認定させ、禁治産者にすることを決定したとされます。 狂人をでっち上げねばならない人たちは同じ傾向の証言だけを集めて、狂気と思われる王の言動を全て診断書の材料にしました。 バイエルンの歴史の中で、これほど慕われながら、かくも不当な評価を受けてきた王もいません。 いまでもバイエルンの山岳地帯に生きている歌は、王が捕らえられ、引き立てられ、クロロフォルムを嗅がされて灰色の夕暮れ時に暗殺され、冷たい土の上に落ちたので、もう城には帰ってこない、という物語になっていているといいます。 そして、城には現在年間130万人もの参観者があり、バイエルン州の歴代の王の業績のうちで最も効果的な投資として潤っています。 あと一つ二つ城を残してくれてもよかったくらいだ、と虫のいい冗談も出るくらいです。白鳥の湖のように妖精の城(ニュンフェンブルグ城)「父親」、皇太子マキシミリアン王子ルードヴィヒの生い立ちローエングリーンリヒアルト・ワグナーキッシンゲン都の動揺普墺戦争ルードヴィヒと女性旅「ニュルンベルグのマイスタージンガー」普仏戦争バイロイト失った友を探して城の時代;悲劇の終幕沈黙の湖ポーのなかに私がいる遺言に代えて

2015.07.14

コメント(0)

-

新撰組三番隊長 斎藤一の生涯

斎藤一は、油小路の変、天満屋事件で影の主役となり、鳥羽、伏見の戦い以降は幕府方として会津まで転戦し、会津で明治の世を迎え、やがて警視庁警部補となり、西南戦争にも出陣しました。 幕末から明治へという時代の大転換期に、武人としての気骨を堅持し続けた最後の剣客と言われています。 ”新撰組三番隊長 斎藤一の生涯”(2012年7月 新人物往来社刊 菊池 明編著)を読みました。 幕末の京都を警護した新選組の隊士で剣客として知られる、斎藤一の生涯を紹介しています。 編著者の菊地明さんは、1951年東京都生まれ日本大学芸術学部卒の幕末史研究家であり、他の著者は、長屋芳恵さん、伊東成郎さん、山村竜也さん、市居浩一さん、伊藤哲也さん、林栄太郎さんです。 新選組とは所詮、幕末という時代に咲いた徒花です。 歴史を動かしたわけでもなく、歴史に名前を残したわけでもありません。 しかし、その世界にどっぷりと浸かってしまった方々にとって、徒花ではあっても十分に鑑賞に堪える花であることはいうまでもありません。 斎藤一という新選組隊士も、一輪の名花です。 斎藤一は1844年に父・山口祐助、母・ますの三子として生まれました。 出身地は江戸とされますが、播磨国ともいわれ、父が明石出身であったことから明石浪人を名乗ったようです。 会津出身、と書かれた資料もあるそうです。 父・祐助は播磨国明石藩の足軽でしたが、江戸へ出て石高1,000石の旗本・鈴木家の足軽となりました。 後年、御家人株を買って御家人になったといいますが、実際は鈴木家の家来だったようです。 斎藤一は、19歳のとき江戸小石川関口で旗本と口論になり、斬ってしまい、父・祐助の友人である京都の聖徳太子流剣術道場主・吉田某のもとに身を隠し、吉田道場の師範代を務めました。 居合いを得意とする一刀流の使い手ともされますが、正式には不明です。 経歴には謎が多く、生涯で数回に渡り改名しています。 1863年に、芹沢鴨・近藤勇ら13名が新選組の前身である壬生浪士組を結成し、同日、斎藤を含めた11人が入隊し、京都守護職である会津藩主・松平容保の預かりとなりました。 新選組幹部の選出にあたり、斎藤は20歳にして副長助勤に抜擢されました。 のちに組織再編成の際には三番隊組長となり、撃剣師範も務めました。 腕に覚えがある剣豪揃いの隊内における剣客師範と新撰組内部での粛清役を兼任し、加えて数々の攘夷派・倒幕派の志士達の暗殺を成し遂げました。 その実力は、沖田は猛者の剣、斎藤は無敵の剣とまで評され、三番隊組長として新撰組を牽引しました。 池田屋事件では土方歳三隊に属し、事件後幕府と会津藩から金10両、別段金7両の恩賞を与えられました。 新選組内部での粛清役を多く務めたとされ、長州藩の間者であったとされる御倉伊勢武、荒木田左馬之助のほか、武田観柳斎、谷三十郎らの暗殺に関与したといわれます。 1867年に紀州藩の依頼を受けて、同藩士・三浦休太郎を警護し、海援隊・陸援隊の隊員16人に襲撃されました。 三浦とともに酒宴を開いていた新選組は遅れをとり、宮川信吉と舟津釜太郎が死亡、梅戸勝之進が斎藤をかばって重傷を負うなどの被害を出しましたが、斎藤は鎖帷子を着ており無事でした。 将軍・徳川慶喜の大政奉還後、新選組は旧幕府軍に従い戊辰戦争に参加しました。 1868年に鳥羽・伏見の戦いに参加、甲州勝沼に転戦、斎藤はいずれも最前線で戦いました。 近藤勇が流山で新政府軍に投降したあと、江戸に残った土方歳三らと一旦別れ、隊士の一部を率いて会津へ向かいました。 このとき斎藤は負傷して戦列を離れていて、流山にはいなかったという説もあるそうです。 会津藩の指揮下に入ってから、白河口の戦い、母成峠の戦いにも参加しました。 敗戦により若松城下に退却し、土方らは庄内へ向かい、大鳥圭介ら幕軍の部隊は仙台に転戦しましたが、斎藤は会津に残留し、会津藩士とともに城外で新政府軍への抵抗を続けました。 会津藩が降伏したあとも斎藤は戦い続け、容保が派遣した使者の説得によって投降しました。 降伏後、捕虜となった会津藩士とともに、最初は旧会津藩領の塩川、のち越後高田で謹慎生活を送りました。 明治時代に入ってからは転封先の斗南藩に移住し、篠田やそと結婚しました。 のち、元会津藩大目付・高木小十郎の娘・藤田時尾と再婚しました。 藤田五郎と改名し、数年後に警視庁の警官となりました。 妻との間には、三男をもうけています。 1877年に警部補になり、西南戦争では抜刀隊として参戦しました。 別働第三旅団豊後口警視徴募隊二番小隊半隊長を務め、斬り込みの際に敵弾で負傷しましたが奮戦しました。 戦後、政府から勲七等青色桐葉章と賞金100円を授与されました。 その後、麻布警察署詰外勤警部として勤務し、1891年に退職しました。 警官を辞した後は警視庁の剣術師範や、学校の撃剣教師などを務めました。 自宅も女学生たちのための寄宿舎として開放していました。 晩年は妻・時尾と共に、会津戦争にて戦死した隊士たちの供養に奔走しました。 1915年に 病気のため東京市本郷区で没しました。 階級は警部、勲等は勲七等青色桐葉章でした。 墓地は会津・阿弥陀寺にて、妻・時尾とともに眠っているそうです。 斎藤一が生きた時代斎藤一の出自と家族新選組結成まで斎藤一と剣高台寺党と斎藤一天満屋事件と斎藤一鳥羽・伏見の戦いから流山まで斎藤一の会津戦争高田謹慎から斗南在住まで晩年の斎藤一

2015.07.05

コメント(0)

-

2025年の世界予測(感想)

資本主義の成長神話は終焉に向かっているのでしょうか。 世界経済では新興国から先進国への揺り戻しが起こるのでしょうか。 2025年はデフレになっているのでしょうか。 サラリーマンは75歳定年になるでしょうか。 英語は学ぶ必要がなくなるのでしょうか。 日本の電気代が半額になるのでしょうか。 これからは正社員が増えるのでしょうか。 日本の競争力が高まるのでしょうか。 ”2025年の世界予測”(2014年7月 ダイヤモンド社刊 中原 圭介著)を読みました。 10年、20年先の世界はかなり高い確度で予想できるといいます。 中原圭介さんは、1970年土浦市生まれのエコノミスト、ファイナンシャルプランナーです。 アセットベストパートナーズに在籍しています。 慶応大学文学部卒業で、元土浦市税務課職員です。 世界はローマ帝国と同じ歴史をたどっており、世界の高成長が見込めなくなるのは歴史が証明しています。 古代ローマ帝国は、奴隷の供給が頭打ちになたことが原因で衰退の一途をたどりました。 資本主義には、安い人件費を提供してくれる人たちを搾取して成長してきた側面があります。 世界には3つの潮流があり、先進国で中間層といわれる人が減少し代わりに新興国の富裕層が増加、先進国内で格差が拡大すると同時に新興国でも格差問題が進行、世界経済ではこれまでのような高成長はなくなっていくそうです。 イノベーションにより、将来は石油をだんだん使わなくなります。 新たな埋蔵場所発見で世界の天然ガスの埋蔵量が急速に増加し、自動車の省エネ技術が進歩するからです。 1つのエネルギー価格の下落が引き金となり、他のエネルギー価格を次々に下落させていくという玉突き現象が起こるそうです。 エネルギー価格の下落は、あらゆるものの価格に影響を及ぼします。 その結果、よいデフレで所得格差が緩和され、国民の生活コストが下がり、人々の暮らしは良くなります。 2025年までの世界で、日本国内にとどまって勝ち組になれるのは、筆頭はやはり自動車です。 海外メーカーに抜きんでた技術力を持つハイブリッド車と燃料電池車を擁する日本の自動車産業は、次世代にも産業のエースであり続けるでしょう。 これに続くのはインフラであり、関連企業・下請け企業と一緒になって技術開発をしてきた産業の集積力がものをいいます。 日本のインフラが多少価格が高くても持っているのは、この産業集積があるからです。 つぎに、環境技術があげられます。 大気汚染、水質汚染や土壌汚染など、環境汚染を改善する技術も日本の強みです。 つぎに、ロボットがあげられます。 ロボットについては、先進国、新興国を問わず、これから需要が増加するのは確かです。 製造業のオートメーション用ロボットはもちろん、介護ロボットや工事の作業ロボットも有望な分野になるでしょう。 国内にとどまって負け組になるのは、おそらく家電と化学の分野です。 とくに家電は、同じ設備があれば世界のどこでも同じものをつくることができるため、日本と新興国の人件費の差が接近するまで、日本は苦しい戦いを強いられるでしょう。 化学の分野に関しては、アメリカで圧倒的に安いエチレンがつくれますので、国内のエネルギー価格が大幅に下がるまでは、アメリカや中東、中国との価格競争に太刀打ちできないでしょう。 そして、有望な産業は、じつは農業、観光、医療です。 これらは内需産業のように思われていますが、2025年に向けて外貨を稼げる産業に育っていく可能性が多分にある、といいます。序 章 資本主義の終焉~成長神話の終わりは近い第1章 これから物価は上がるのか下がるのか第2章 先進国の国民は豊かになる第3章 日本で始まる水素社会第4章 日本の電気代は半分になる第5章 日本で正社員が増える3つの理由第6章 未来の自動車はどうなるか第7章 日本の産業はどこが勝ち残るか第8章 負担は大きいが、意外に明るい少子高齢化社会終 章 2025年に生き残れる人材の条件

2015.07.03

コメント(0)

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

-

- 避難所

- 【大人気】「エアーソファー」 で、…

- (2025-10-30 22:24:38)

-

-

-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…

- クマ対策の最新の情報‼️⚠️

- (2025-11-19 14:23:17)

-

-

-

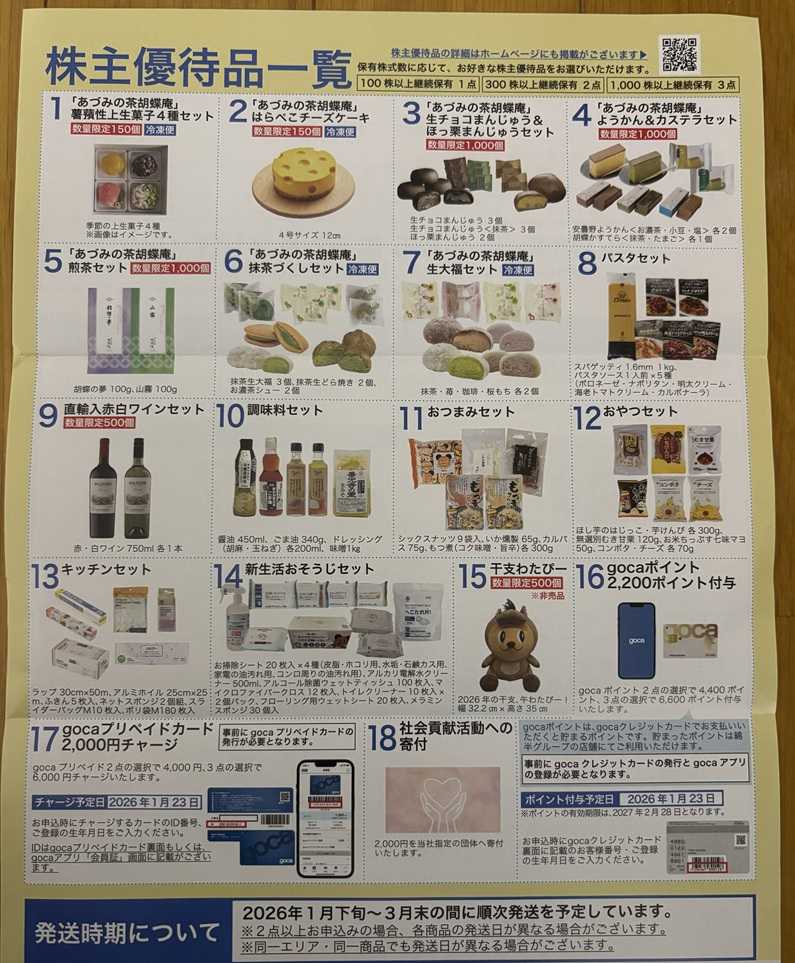

- 株主優待コレクション

- 綿半ホールディングス (3199)の株主…

- (2025-11-19 07:00:07)

-