2025年03月の記事

全23件 (23件中 1-23件目)

1

-

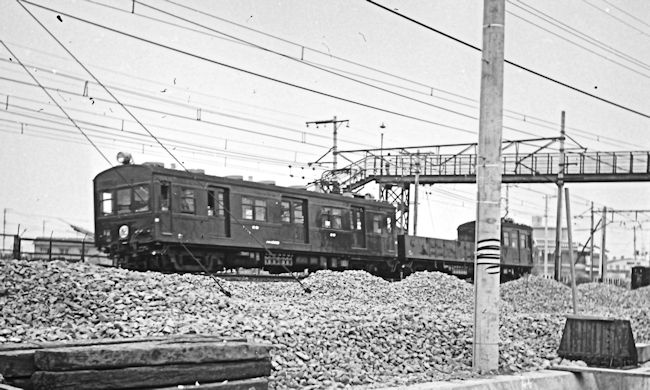

板橋駅のDD13 1968年

写真は、1968年に板橋駅ホームから撮ったDD1358です。 板橋駅は1996年まで旅客、貨物両用の駅でした。池袋駅寄りの東側には住友セメント、同西側には日本食糧倉庫、赤羽寄りには紙倉庫への専用線がそれぞれ引かれていて、セメント・砕石・砂利輸送の専用貨物列車や普通貨物列車が運転されていました。 1969年頃まで貨物列車の牽引は蒸気機関車D51が残っていましたが、その後、DD13、さらにDE10へと変わりました。 DD13は、ヤード構内での車両入換作業に用いることを主目的として開発され、それまでのサイドロッド式駆動台車をやめ、シャフトとギアにより2軸駆動するつりあい梁式DT105台車を採用するなど新しい試みがなされていましたが、9600形の使われている規模の大きなヤードで使用するにはもっと大型の機関車が必要とされ、軸重が14 tとローカル線(丙線)での運用には大き過ぎる等の欠点があり、入換用途に特化したDE11形が開発された1967年に製造が中止されました。【Bon appétit !】 The DD13 was designed primarily for use as a switching locomotive for use in yards. Despite being billed as the definitive switching locomotive to replace steam locomotives, a number of issues, such as the axle load made the DD13 unsuitable for work in large scale yards and it being too heavy for certain branch lines. When they entered service, the DD13s were mostly used for switching and pulling freight trains, rarely pulling passenger trains. Production was discontinued in 1967 due to the introduction of the DE11.(https://locomotive.fandom.com/wiki/JNR_Class_DD13)

2025.03.31

コメント(0)

-

浅草の桜 2025年3月28日

写真は、2025年3月28日(金)に浅草で撮ったものです。 I took these pictures around Asakusa area on March 28, 2025.【Bon appétit !】 Senso-ji Temple is a must-visit spot during the cherry blossom season. After passing through Nakamise Street, you’ll find cherry blossoms lining the path to the main hall. The harmony of the historic temple buildings and blooming cherry blossoms creates a stunning view. Stroll through Senso-ji to experience this vibrant spring scene.(https://kanzashi-tokyoasakusa.com/en/activity/enjoy-spring-in-asakusa-5-famous-cherry-blossom-spots-and-recommended-sightseeing-spots/)

2025.03.30

コメント(0)

-

「はくつる」のEF58、交直両用EF80、急行「東海」in 1968年

写真は、1968年に上野駅と東京駅で撮ったものです。 EF58108は、上野駅で撮ったものです。「はくつる」のヘッドマークを付けています。「はくつる」は、1964年に20系客車で登場しました。東北本線初の寝台特急です。当初は、上野からEF58で牽引し、黒磯からED71又はED75、仙台からC61、盛岡から補機としてC60も加わって青森まで牽引しました。 EF8030も上野駅で撮ったものです。交直流両用電気機関車です。常磐線系統の客貨列車用として1962年から1967年までに63両が製造されました。常磐線は、1961年に取手-勝田間が交流電化されましたが、上野-取手間の直流電化と異なるため、交直両用電気機関車が導入されました。 東海型電車の写真は、東京駅10番線に停車中の急行「東海」です。先頭車は低運転台仕様のクハ153です。運転台前面窓の側面まで回り込んだパノラミックウインドウが新鮮でした。急行「東海」は、1966年に準急から格上げされました。【Bon appétit !】 The EF80 was developed specifically as a dual-current development of existing JNR electric locomotives. The second mass-produced dual-current electric locomotives operated by the JNR, a total of 63 locomotives were manufactured between 1962 and 1967. Deployed around the Tokyo area, the EF80s were mainly used on the Jōban Line and the general Mito area.(https://locomotive.fandom.com/wiki/JNR_Class_EF80)

2025.03.29

コメント(0)

-

もうすぐラオス正月、水かけ祭 (写真で綴るラオスその175)

4月が近づくと、ラオス全体がふわふわウキウキしてきます。4月は、ラオス正月がやってきます。多くの人が、1月の国際正月と2月の中国正月を楽しんできましたが、その総仕上げが、4月のラオス正月です。 ラオス正月は、4月14日~16日で、3日間にわたってお祝いします。水かけ祭として知られています。3月から4月にかけて、ラオスは1年のうちで最も暑く、日中は気温が40度近くまで上がるのですが、人々にとっては一番楽しい時期です。 人々は寺に集まり、安置されている仏像を取り出して洗い清めます。また、村の長老や両親など敬愛すべき人に対しても水をかけます。 水かけの習慣については、ラオスの神話の中で、知恵比べに負けて首を切られた神様が、7人の娘達に向かって「自分の首が乾くと世に災いが起こるだろう」と予言したことから、一年で一番暑いお正月に水をかけ合う習慣ができたという説もあります。 旧王都ルアンパバーンでは、お坊さんの他に、コンテストで選ばれた女性7人が、神様の首を手に聖なる動物に乗って街中をパレードします。このパレードには、日本の「なまはげ」に似たラオスの創造神プーニュとニャーニュが参加します。プーニュとニャーニュのお面と衣装はルアンパバーンの寺院に大切に保管され、年に一度だけ姿をみせます。ラオスのお正月は、仏教と土着の信仰が結びついた行事です。しかし、今日ではこのような意味合いは幾分薄れ、誰でもかまわず賑やかに楽しむための水かけとなっています。 また、人々は寺の境内やメコン川の川原に出かけて、砂で小さな仏塔を作り、また、市場へ行って生きたカニ、魚、小鳥などの小動物を買って、メコン河に放してやることで、功徳を積み、来世の幸せを願います。 写真は、2007年4月14,15日にビエンチャンで撮ったものです。【Bon appétit !】 Lao New Year takes place in April, the hottest time of the year in Laos. Water is used for washing homes, Buddha images, monks, and soaking friends and passers-by. Students first respectfully pour water on their elders, then monks for blessings of long life and peace, and last of all they splash water at each other. The water is perfumed with flowers or natural perfumes. Some people prefer flowers in the water to give a pleasing smell, as well as adding other things, like cologne and perfume.(https://en.wikipedia.org/wiki/Lao_New_Year)

2025.03.27

コメント(2)

-

今朝の荒川河川は霧が出ていました

写真は、今朝(2025年3月25日朝)の荒川河川敷の様子です。 荒川左岸を秋ヶ瀬橋から上流の羽根倉橋に向かって進んでいくと、突然冷たい空気が流れてきました。まもなく、辺り一面が霧で霞みました。小さな雲海です。菜の花が咲く土手の上から見た河川敷にたまる霧が幻想的でした。

2025.03.25

コメント(4)

-

113系、0系、483系、11番線、14番線 東京駅1968年

写真は、1968年(昭和43年)1月に東京駅で撮ったものです。 113系の写真は、東京駅10番線に停車中の東海道線小田原行です。隣の12番線ホームとの間に、線路が写っていますが、これは11番線です。11番線はホームが有りません。線路だけがあり、機関車回送用に使われていました。 新幹線の写真は、0系で、12両編成です。0系車両は、1964年から1986年まで総計3,216両が製造され、2008年まで活躍しました。 特急ひばりは、東京駅14番線に停車中の483系です。東京駅14番線と言えば、松本清張の『点と線』の中で使われた「4分間のトリック」の舞台です。一日に4分間だけ横須賀線の12番線のホームから15番線を見通せることを利用したトリックを思い出します。483系は、1965年10月ダイヤ改正で東北本線盛岡電化完成に伴い、1965年10月に、キハ80系で運転されていた盛岡発着の特急「やまびこ」、仙台発着の特急「ひばり」の電車化用として、仙台運転所へ集中配置されたものです。「ひばりは」当初上野発着でしたが、1967年10月に東京発着に変更になったばかりです。【Bon appétit !】 The 483 series trains were introduced in 1965 for use on Tohoku Main Line limited express services, and were capable of operating under 1,500 V DC or 20 kV AC (50 Hz) overhead wire power supplies. The non-powered trailer cars used in these sets were classified 481 series.(https://en.wikipedia.org/wiki/485_series)

2025.03.24

コメント(2)

-

103系、キハ82系 1968年

写真は、1968年1月に撮ったものです。 103系の写真は、南浦和-蕨間にある浦和電車区に停車中のものです。低運転台、非ATC、冷房はありません。京浜東北線は、1965年から103系を投入し始めましたが、1971年まで茶色の72系電車が引き続き走っていました。ATC対応冷房車が導入されるのは1974年まで待たなければなりませんでした。 白鳥型気動車は、上野駅に停車中のキハ82系特急つばさです。上野-秋田間を走ります。

2025.03.23

コメント(2)

-

安行(あんぎょう)桜が満開です

写真は、2025年3月21日に、川口市安行原にある密蔵院で撮ったものです。 桜が満開になっていました。 密蔵院には50~60本の安行桜が境内に植えられています。安行桜はソメイヨシノよりも1週間から10日ほど早く咲きます。【Bon appétit !】 Close to Tokyo there is a beautiful temple famous for its early blooming, pink, “angyo” cherry blossoms. They are called Angyo after the name of the area these Saitama born cherry blossoms were cultivated. They bloom before the main variety, usually around early to mid March with full bloom often around the spring equinox. Moreover, they bloom longer than the main somei yoshino cherries.(https://insaitama.com/the-famous-pink-angyo-early-cherry-blossoms-of-mitsuzoin-temple/)

2025.03.21

コメント(2)

-

キューロク、クモユニ74、キハ30 大宮駅1968年

写真は、1968年(昭和43年)に大宮駅へ行った時にホームで撮ったものです。 蒸気機関車は、キューロク(9600形)です。貨物列車の入れ替え作業中です。写真は大宮駅構内での作業風景ですが、大宮駅と与野駅の間には、貨物輸送の拠点となっている大宮操車場があり、キューロクがひっきりなしに貨物の入れ替え作業をしていました。 電車の写真は、クモユニ74です。この電車は、郵便・荷物合造電車で、1962年(昭和37年)に登場し、国鉄郵便・荷物輸送が廃止された1986年の翌年の1987年(昭和62年)に廃車となりました。 ディーゼルカーの写真は、川越線のキハ30です。キハ30は車両の両方に運転台がついていて、1963年から1964年の間に106両が製造されました。大宮機関区には、1964年(昭和39年)に7両が新製配置されました。1985年(昭和60年)に川越線が電化されたことに伴い、タブレット交換が終了し、腕木式信号機が廃止され、埼京線との直通運転が開始されました。

2025.03.18

コメント(2)

-

巣鴨駅前に停車中の6000形 都電35系統 1968年1月

写真は、1968年(昭和43年)1月に巣鴨駅前で撮ったものです。 写真の都電35系統は、この写真を撮った1か月後に廃止となりました。 写真の都電は、戦後初の新造車両です。大東亜戦争末期の焼夷弾を用いた大規模な米軍による無差別爆撃等により、都電の車両は600両以上の車両を喪失していました。さらに戦時中の資材不足により稼働ができなくなった車両や、大戦末期から終戦直後の酷使により老朽化した車両も多数存在していたため、新造車両が待ち望まれました。6000形は、1947年(昭和22年)から1952年(昭和27年)までの6年間に290両が製造されました。【Bon appétit !】 Toden, is the tram network of Tokyo, Japan. Of all its former routes, only one, the Tokyo Sakura Tram, remains in service. At its peak, the Toden system boasted 41 routes with 213km of track. However, the increase in reliance on automobile traffic resulted in reductions in ridership, and from 1967 to 1972, 181 km of track were abandoned as the Bureau changed its emphasis to bus and subway modes of transportation.(https://en.wikipedia.org/wiki/Tokyo_Toden)

2025.03.16

コメント(0)

-

EF13、キハ58、はくつる、455系 1967年

写真は、1967年12月に、日本車輛蕨工場付近の線路沿いで撮ったものです。 EF13 が貨物列車を牽引しています。 キハ58は、急行用ディーゼルカーです。急行いいで、急行ざおう、急行出羽など多くのディール急行が東北方面と上野を結んでいました。 EF58は、特急はくつる20系客車を引いています。前日の深夜青森を発ち、11時5分に上野に到着します。 455系は、急行用交直両用電車で、東北各地と上野を結びました。写真はおそらく急行まつしまでしょう。 写真を撮った1967年当時は、京浜東北線と中長距離電車が線路を共用していました。京浜東北線と中長距離列車を分離した三複線化の完成は、翌年の1968年10月(ヨンサントウ)でした。

2025.03.15

コメント(2)

-

上田丸子電鉄真田傍陽線1967年

写真は、1967年に撮った、真田傍陽(さなだそえひ)線です。 この路線は、長野県上田市の電鉄上田駅を出発して、途中、本原駅で分岐し、片方が真田町の傍陽駅へ向かい、もう片方が真田駅へ向かっていました。この写真を撮った5年後の1972年に廃止されています。 駅の写真は、終点の傍陽駅です。今はどうなっているのでしょうか。 電車の写真を撮った場所は不明ですが、想像するに、本原駅で撮ったものだと思います。おそらく、上田駅から真田駅行に乗り、傍陽駅へ行くために本原駅で乗り換えた時に撮ったのだと思います。 傍陽で、河鹿採りを楽しみ、夜には夥しい数の蛍が乱れ舞う中に自分も蛍に囲まれて一緒にいたことが今でも思い出されます。

2025.03.14

コメント(0)

-

初めて撮った鉄道写真 クモニ13+クモル24 EF13

写真は、私が小学生の頃に初めて撮った鉄道写真で、1967年に撮ったものです。 家にあった二眼レフのヤシカフレックスを持ち出して、近所の線路で撮ったものです。フィルムはブローニ(6×6)を使います。露出計は内蔵されていませんので、ASA100で絞りf8、シャッタースピード125分の1を基本にして撮影していました。カメラ上部にあるスクリーンに映る画像をカメラの上から覗いてシャッターを切ります。スクリーンに映る画像は鏡像(左右が逆)ですので、慣れが必要かもしれません。 写真に写っている車両は、1両目は、クモニ13(020-)の荷物電車、2両目はクモル24の配給電車のように見えます。クモニ13が使われていますが、「配」の文字が正面についていますので、配給電車の取り扱いだと思います。 電気機関車の写真は、EF13あるいはEF15です。どっちなのでしょうか? 写真ではわかりませんが、線路の向こう側には、日本車輛蕨工場があり、新幹線の試作車や最初の新幹線0系を製造したことで知られています。【Bon appétit !】 The EF13 locomotives were known to be reliable runners and liked by crews. Mainly used to pull freight trains, the locomotives were also used for towing jobs and passenger trains; they operated mainly on the Chūō Main Line and Jōetsu Line. From 1953 to 1957, the locomotives's bodies were replaced, with the old steeplecab bodies replaced with the bodies from the EF58 locomotives due to a surplus of old bodies. The locomotives were used for many years due to constant modifications to ensure they were up to date. Withdrawals began in 1977 with the introduction of the EF60s.(https://locomotive.fandom.com/wiki/JNR_Class_EF13)

2025.03.13

コメント(0)

-

上野駅と鶯谷駅辺りのC57 1968年

停車中のC57の写真は、上野駅で撮ったものです。これから常磐線を走り、安孫子から成田線に入って成田まで行きます。C57が牽引するこの列車は、この写真を撮った翌年1969年の3月まで走っていました。 走行中のC57の写真は、鶯谷駅の横で撮ったもので、安孫子経由で成田まで走ります。 写真のC57は、沿線火災を防止するための回転式火の粉止め器が煙突に取り付けられています。【Bon appétit !】 The Class C57 (C57形) is a type of 4-6-2 steam locomotive built in Japan from 1937 to 1947. A total of 201 Class C57 locomotives were built and designed by Hideo Shima. Another 14 Class C57 locomotives were built for export to Taiwan in 1942 and 1953.(://en.wikipedia.org/wiki/JNR_Class_C57)

2025.03.12

コメント(0)

-

両国駅のC58、板橋駅のD51、1968年

C58は、両国駅で撮ったものです。この写真を撮った翌年の1969年に、都内最後のSL牽引旅客列車が両国駅を発車しています。 両国駅は千葉方面への玄関口で、都内から千葉の先へ行く列車の多くは、現在の両国駅の一段低くなったホームから出発していました。現在国技館や江戸東京博物館が建っているあたりが機関車の基地になっていて、転車台もあり、隣の錦糸町駅の低くなっている場所に貨物駅や客車の基地がありました。 D51は板橋駅ホームから1968年に撮影したものです。前回掲載した逆機(バック運転)で大宮方面へ向かう貨物列車を牽引しています。間もなく出発です。

2025.03.11

コメント(0)

-

バック運転で赤羽線板橋駅から大宮方面へ向かうD51牽引貨物列車

前回、大宮方面から赤羽線板橋駅へ向かうD51 をアップしましたが、今回は、その逆で、板橋駅から大宮方面へ向かうD51牽引の貨物列車をアップします。 大宮方面へは全て逆機(バック運転)になっています。というのは、板橋駅には転車台が無く、機関車を進行方向に向けることが出来ませんので、逆機で大宮方面へ向かうことになります。 D51はテンダー機関車(石炭と水を積載した炭水車が接続されている機関車)ですので、逆機での前方確認はかなり大変だったのではないかと思います。 写真は、1967-1968年頃に、蕨―南浦和間で撮ったものです。

2025.03.10

コメント(0)

-

大宮方面から赤羽線板橋駅へ向かうD51

1968年頃まで、赤羽線板橋駅に向かうD51が牽引するセメント輸送貨物列車が一日1往復ありました。私の地元の蕨駅付近でも、よく見かけました。午前9時頃東京方面に向かってD51が走っていきました。 写真は、1967-1968年頃、南浦和―蕨間、川口―赤羽間で撮ったものです。

2025.03.09

コメント(0)

-

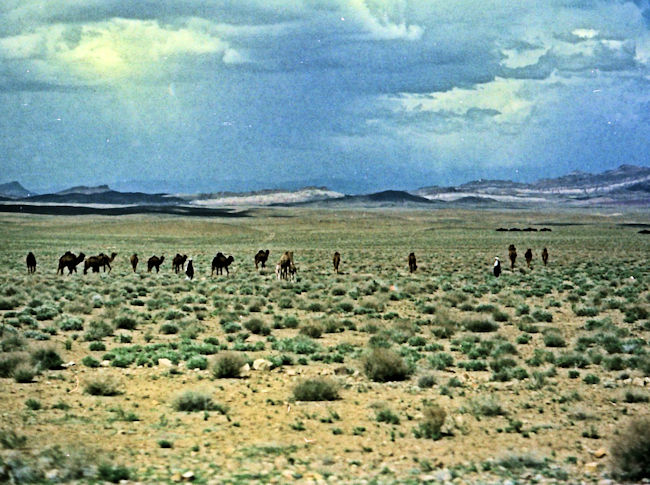

ヘラートの男の子、女の子1977年 Afghanistanの子供達その13

ある時数名の女の子が小川の所で食器洗いをしていました。近くには弟でしょうか小さな男の子が二人います。女の子たちは屈託なく寄って来て話かけてきます。私が手にしていたボールペンがほしいと言ってきます。 道を歩いてたら、子供達が向こうから歩いてきました。年上の女の子が、幼児を抱っこしています。弟や妹でしょうか、小さな子も一緒に歩いています。 学校の制服でしょうか、黒い上下に白のスカーフ姿の女子生徒が歩いています。アフガニスタンでは、2021年にタリバンが政権に復帰して以来、女性が学校に通えるのは小学校までとなっていますが、写真を撮った1977年当時は女性も普通に中学校以上の学校に通っていました。 男の子たちが集まって来ました。元気いっぱいに近づいてきたり、ふざけたりしています。学校の帰りでしょうか手にノートや本を持っています。何故か一列に横並びしてポーズをとったので、写真を撮りました。 砂漠の写真は、砂漠に生えている草を食べ終えたラクダと遊牧民が、テント場に戻っていくところです。

2025.03.07

コメント(0)

-

アフガニスタンは人種の坩堝1977年 Afghanistanの子供達その12

アフガニスタンは、文明の十字路だけに、様々な人を見ているだけでとても楽しいです。 ターバンを巻いて膝まで届くシャツを着てだぶだぶのズボンをはいた人が歩いている一方で、帽子をかぶって洋服を着た人が歩いてます。 チャドリを着て身体全体を覆っている女の人の横を、スカーフで顔半分を軽く覆っただけの女性が歩いています。 日本人と間違えるような顔、蒙古系統の顔。パキスタンで見たような彫の深い顔。コーカサス系の顔等々。 男どうしで手をつないで歩いている姿を見かけた時は驚きましたが、何度も見かけるので次第に慣れてしましました。 道を歩いていると、突然両手を握って来て「自分はモンゴリアン、貴方もモンゴリアン、ともだち、ともだち」などと言って来る人もいます。特にハザラ族のようにどちらかというと少数民族に属する人は、同じ系統の民族を見るとやはり嬉しいのでしょう。 写真は、丘の上で草を食むラクダ、警察官(又は守衛さん)、金物屋、飴屋、道端のナン(パン)屋さんを手伝う子供達(ロシア侵攻前の1977年に撮ったものです)。

2025.03.05

コメント(0)

-

ヘラート劇場とチャドリ1977年 Afghanistanの子供達その11

1977年当時、ヘラートにあった劇場には、革新の意気に燃えた女優さんたちが舞台に登場するということでした。行ってみました。3人ほどの楽団員が歌や踊りの伴奏をします。幕間での演奏も行います。劇が始まりました。出てくる出演者は、男性ばかりです。始まって1時間ほどの幕間に、男ばかりの観客席が異様に盛り上がりました。幕の向こうから女性の声が聞こえてきます。もったいぶって幕が上がりますが、舞台には一人の男が椅子に座っているだけです。その瞬間、女の人が7人舞台に出てきました。全員が彫りが深い美しい顔をしています。劇の内容は分かりませんが、男女の恋愛話の様です。男と女が手をつなぎ、イスラム国とは思えない展開です。革新は演劇から起こるということでしょうか。女性たちはチャドリ(頭から全身をおおう外出着。目の部分は視界を確保するため紗になっている。)を被らず素顔です。相当革新的です。タリバンが政権を握っている現在、この劇場はどうなっていることでしょう。写真は、馬車と道端の子供達、馬車に乗るチャドリを被った女性と子供、荷物を運ぶロバ、女の子達(ロシア侵攻前の1977年に撮ったものです)。

2025.03.04

コメント(2)

-

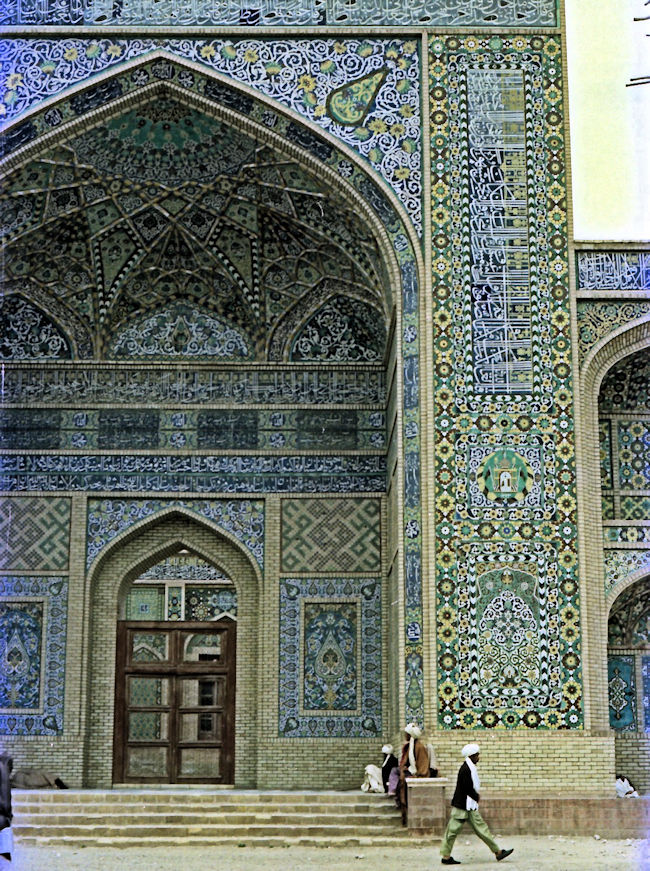

ヘラート1977年 Afghanistanの子供達その10

ヘラートはアフガニスタン第3の町で、アフガニスタン北西部からイラン北東部、トルクメニスタン南部にまたがったホラーサーン地方の東部に位置します。15世紀には、イスラムの学術・文化の一大中心地となっていました。中央アジアとインド亜大陸、西アジアを結ぶ重要な交易路上にあり戦略的にも重要な地域です。アフガニスタンの運命でしょうか、古代より破壊と再建が繰り返されました。今はアフガニスタンに帰属していますが、歴史的にはペルシャの文化圏に属しています。 アフガニスタン一美しいと言われるマスジッドジャスミモスクに、西洋人と日本人と連れだって行ってみました。モスク前の広場には、子供達がたくさん遊んでいて、「ハロー」「マスタール」とか言いながらふざけ合いながら、楽しみながら一緒に歩きます。バクシーシ(お恵みを)と言ってくる子供もいます。15世紀に建てられたミナレット(尖塔)などもあります。 公園の木の枝にぶら下げられたブランコで女の子が遊んでいます。川端で食器を洗っている女の子たちもいます(写真は1977年に撮ったものです)。

2025.03.03

コメント(0)

-

カンダハルの子供達1977年 Afghanistanの子供達その9

カンダハルのバザール付近は、たくさんの人で賑わっています。バザールには、建具屋、ほうき屋、鍛冶屋、岩塩屋、飴屋、ナン(パン)屋など様々な店があります。牛や馬の市場もあります。 緑の大理石が美しいモスクのような建物は、アフガン王朝の初代王(18世紀)の墓アハメッド・シャー・ドラニー霊廟です。霊廟前の路地を頭に荷物を載せた子供が歩いています。隣接するカルカ・シャリフ寺院には、モハメットの外套が収められています。1996年、タリバン創設者のムハンマド・オマルがこの外套をまとって民衆の前に現れ、モハメットの末裔であることを示しました。 写真は、1977年に撮ったもので、アハメッド・シャー・ドラニー霊廟前の路地にいる子供、建具屋の子供、市場に集まった人々と子供、ナン屋と野菜を手にした子供、遊牧民のテントです。

2025.03.02

コメント(0)

-

カンダハルの子供達や兵士1977年 Afghanistanの子供達その8

カーブルとアフガニスタン第2の都市カンダハルの間は砂漠です。所々にオアシスがあり、地元の子供達が水を売りに来ます。砂漠は、山肌が露出した山と乾燥した土があるだけです。遊牧民が砂漠を横切っています。ラクダの上に座っている遊牧民の女性たちの服装は赤の原色で、それが空の青と砂漠の薄茶色と映え合って鮮やかなコントラストを奏でます。牧童たちが棒を手にして羊を追っています。 カンダハルは、アフガニスタン南部にあり、2021年にタリバンに制圧されました。町のはずれにある岩壁上の砦チェヘルジナに行きます。ムガール帝国創始者バブールが作ったもので、軍の管轄下にあり、頂上から町全体が完全に見渡せます。撮影禁止である旨軍人から注意がありました。 写真は、1977年の景色で、遊牧民のテント、ホテルの守衛たち、野菜売りを手伝う子供、チェヘルジナ頂上で見張りをしている兵士と現地人、市場に買い物に来た女性等です。

2025.03.01

コメント(0)

全23件 (23件中 1-23件目)

1