2015年03月の記事

全2件 (2件中 1-2件目)

1

-

前編☆香りと脳、香りとホルモン

みなさま、こんにちは。いやー春ですね♪昨日は新月だったので、畑の種まきをしました。レタスとかカブとか、トマトとかです。芽が出ますように!↑越冬している小松菜が、いくつか花盛り。菜の花みたいですよね。かわいいです。ホワイトデーに、息子から豆乳カシューナッツクリームのムースをもらいました。私のレシピ本を見て、一人で手作りしたそうで、本当にびっくり!感激でした。もうすぐ小学5年生になるんですよね。このブログ始めた頃はまだ一歳だったのですが、月日の経つのは早いものです。最近、彼は料理に凝っているようで、いろいろ作るので危なっかしいんですが、見てて面白いです。一般的な市販のお菓子を食べさせないで、なんとかここまで来たのですが、そろそろ自我も出て来るしどうなるかなぁーと思ってたら、まさかのクッキング男子になるのか?身長は144cmになりました。クラスでうしろから3番目に背が高いです。乳製品はとっていないので、野菜と煮干しとちりめんの威力かなーと思われます。子供への動物性たんぱく質ををどうしているか、たまにご質問を頂くのですが、たまには天然魚のお刺身とか、牧草だけをエサに育ったオーガニックビーフとかも食べさせています。が、お魚系が食卓に上がることは週に2回あるかないか。肉にいたっては、1か月に3回あるかないかです。ただ、卵は遺伝子組み換えのエサを食べていない平飼いの鶏さんの卵を2日に一度は食べさせています。それ以外の日は、大豆系が多いですね。もちろん、煮干しやちりめんも食べています。さて、話は変わりますが、あいかわらず私は治療院と商品開発をがんばっています。7年前から企画しつつ、なかなか進んでいなかった、敏感・ゆらぎ肌向きのクリームがやっと完成しました。↑オーガニックコットンに包まれた優しいイメージビジュアルです。わたしの作るコスメは、合成界面活性剤や合成防腐剤などを使用していないため、基本的にとてもやさしいコスメなので、敏感肌の方にも愛用者が多いですが、バリアが弱っている方向きに、さらに優しい処方のものを作りたくて。水分は沖縄の有機アロエベラを、わずか35℃で減圧蒸留して、アロエベラの細胞内液と細胞外液を取り出したものを使用して、さらに阿寒湖のミネラルに浸けた水に圧力をかけてから、減圧低温蒸留してとても活性の高いお水にしたものを入れています。油分はオリーブスクワランだけ。オリーブスクワランはオリーブオイルにわずか0.5%しか存在しない貴重な成分。酸化しづらく、すごく安定していて、刺激が少ない油分です。人間の皮膚の皮脂膜にも約5%含まれ、肌が元々持っているうるおい成分ですが、加齢と共に分泌が減少していきます。スクワランは紫外線やほこりから肌を守ったり、ニキビを予防したり、かゆみを和らげる性質を持っています。それから漢方でも古くから使われている植物エキスを2つ入れました。紫根エキスと、当帰エキスです。紫根は、日本在来種のむらさき草の根から抽出したエキス。幕末の医師華岡青洲が紫根で作った軟膏「紫雲膏」は、湿疹、ニキビ、火傷、ヒビ、アカギレ、痔などの外用薬として今も薬局で売られています。古くからその効果を評価されている紫根ですが、科学的に解明されだしたのは、ここ十数年の間で、薬効主成分が6種の「シコニン誘導体」(シコニン、アセチルシコニン等)であることがわかり、抗菌作用、抗炎症作用、皮膚活性化作用などが認められています。当帰のエキスもセリ科の多年草「当帰(トウキ)」の根から抽出するのですが、漢方では浄血、鎮静、強壮に用いられ、婦人病症状によく処方されてきました。皮膚に使うと、保湿作用、抗炎症作用のほか血行促進作用、美白作用があるので、肌荒れ防止やイキイキとした肌を保つエキスです。両方とも中国産が多く出回っていますが、日本の在来種で無農薬であることにこだわったので、すべて北海道産です。ゆらぎ肌に使うものだから、出来るだけ刺激を取り除きたくて、エキスの抽出にはエタノールを使いませんでした。いわゆる熱水抽出で、お湯で煮だしたものを、減圧して濃縮してエキスを抽出する方法を取りました。↑紫根は赤い色を持っているので、クリームもほんのーり薄いピンク色をしています。香りは、ほんとに微香ですが、抗炎症、抗菌作用もある真正ラベンダーと、抗炎症、抗アレルギーの作用もあるローマンカモミールをすこーしだけ入れました。もう少しで、デビューできます。いやー、ここまで長かったです(>_

2015年03月21日

コメント(0)

-

パート5★抗菌剤と免疫の世界

みなさま、こんにちは。またまた、お久しぶりになってしまいました。あいかわらず、治療院と商品開発で大忙しな毎日です。最近は、トークイベントとか講演とかをやらせて頂く機会も増えてきました。やっと少しは慣れたかな?って思うのですが、分かりやすくお話しするって難しいですね。いつも百貨店などの小さいスペースでやることが多く、すぐに予約が埋まってしまい、あまりブログでのご案内も出来ていないのですが、4月26日に「オーガニックライフ東京」という、ちょっと大きいイベントに出演することになりましたので、よかったらぜひいらして下さい!4/26(日)12:00-13:00 Veggy/ココロもカラダも美しくなるための食事法さて、告知が続きますが、今発売している雑誌マイエイジに、カラー2ページ登場させて頂いています。↑こんな感じで自宅で撮影しました。うちの畑で、畑仕事している写真とかも載っています。毎日の鬼流の養生についての内容です。春になって、畑の作物が元気になってきました。大根も細いですが、収穫して食べています。越冬している赤水菜とかも、サラダで食べるとおいしいです。忘れかけてた小さな小松菜がにょきにょきーっと伸びて花咲いたり、春の畑はアメージングですよ。そしてそして、久しぶりに千葉の無農薬酒造「寺田本家」さんに社員研修にスタッフ全員で行ってまいりました。↑いい感じにプクプク発酵していました。壁にも空気中にも、麹菌や乳酸菌や酵母菌がいっぱい。じゅうぶん、菌呼吸してきましたよ♪寺田さんのところでは麹菌すら自社の田んぼの稲麹。あとはすべて蔵の壁や空気中に住んでいる微生物の力だけで発酵させている。ひとくちに麹菌や乳酸菌と言っても、自然界には何種類もいるわけで、寺田さんのところは菌の多様性があり、その多様性の中で勝ち残っている麹菌、乳酸菌、酵母菌たちなわけです。菌たちを殺さないために、蔵の掃除は掃き掃除と水拭きのみ。蔵の根幹をなす麹室や酒母室にも見学客を、どんどん通します。普通の蔵は、工場で純粋培養している限られた種類の麹菌や乳酸、酵母菌を使っているのでとても弱いわけです。だから蔵を薬品で除菌殺菌しないといけないし、酒母室に見学客など、とんでもないことなのです。寺田さんのところに行くと、こないだから書いている「菌」たちとの共生関係、菌と免疫の関係がすごくよく分かります。多種多様な種類の菌が、自然環境に揉まれて鍛えられ、それでも腐敗方向に行かないほどの、強い発酵場が形成されているわけです。この生物多様性が、お酒の独特のうま味や香りを醸しているのです。日本人が、過剰な除菌殺菌の中で、免疫力を落としていく理由が分かります。さて、抗菌剤と免疫の世界も今日でラスト。T細胞の免疫学校「胸腺」を鍛えるためには、さまざまなバクテリアに遭遇していることが大切だということが見えてきました。特に子供の頃が重要です。そして腸内細菌の量や質も免疫にとって大変重要であることも分かりました。美容の面で気になるのが、腸内細菌が腸で美容のビタミンを合成することです。ビタミンB1、B2、B6、B12、ビタミンK、パントテン酸、葉酸、ニコチン酸、ピオチンを作り出していることが分かっています。特に角質層のうるおいやハリを保ち、抜け毛を防ぐビオチンなどは、食べものから摂取しても腸内の善玉菌の働きがない限り、体内で吸収できる形に分離できません。また、目尻シワの進行を抑えたり、首や肩こりを和らげたり、骨粗しょう症を予防したり、更年期障害を軽くする「エクオール」という成分は、腸内細菌が大豆イソフラボンから変換して作ります。日本人の50~60%はエクオールを作れますが、欧米人では20~30%の方しか作れません。ところが日本人でも10代20代の若い世代では欧米人と同じくらいの%の人しかエクオールが作れないという研究が報告されています。これによって、食生活の欧米化によって、腸内細菌に変化があるということが分かります。日本では毎日大豆製品を食べている人はエクオールを作れる率が高く、乳製品を多く食べる人はエクオールを作れない人が多いそうです。欧米でも、ベジタリアンや魚油(オメガ3脂肪酸)を摂取している方はエクオールを作れる率が高いそうです。ビオチンもエクオールも、腸内細菌が分解、変換して作るスーパー栄養素。腸内細菌の量が少なく、かつバランスが悪ければ、良い栄養も無駄になってしまうことがあるのです。特に乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌は、乳酸や酢酸などの有機酸を生み出します。この有機酸が腸内で多いと、例えばO-157などの病原性を持つ大腸菌もなかなか増殖出来ません。2011年に順天堂大学大学院医学研究科プロバイオティクス研究講座での研究では、乳酸菌によってノロウイルスによる胃腸炎の発熱を緩和する効果があることが分かっています。善玉菌が作り出す酸は、腸の蠕動運動をうながします。善玉菌が作り出す酪酸という酸は腸内の細胞を修復し、再生し、大腸がんを予防しますし、プロピオン酸はカルシウムの吸収を促進してくれます。ポリアミンと言う物質も腸内細菌が作り出しますが、細胞の修復を助け、バリア機能を高め、DNAの合成などにも関わります。ポリアミンが減少すると細胞の活性が落ちることから、アンチエイジング物質としても注目を集めています。大豆、納豆、しょうゆ、味噌、きのこなどにも含まれますが、大腸の中で腸内細菌が合成していることも分かっていて、すごく興味深いです。今年は花粉の量が去年の2倍とのことで、早い時期から花粉症の症状に苦しんでいる方が多いようです。このアレルギー性鼻炎にも腸内細菌が関わっているようです。フィンランドの研究ではアレルギーの子供の腸内には乳酸菌やビフィズス菌が少ないことが分かっています。花粉症の方は、特にビフィズス菌が少ないようです。白血球のヘルパーT細胞には「Th2細胞」と「Th1細胞」があるんですが、「Th2細胞」の働きが強くなりすぎると、必要以上にヒスタミンを分泌して、アレルギー反応が起きやすくなると言われています。肉などの動物性たんぱく質を食べ過ぎると、消化の不完全なたんぱく質が出やすく、これに白血球のヘルパーT細胞の中の「Th2細胞」が反応して、強くなってしまいます。腸内細菌のバランスがよく善玉菌が多いと、アレルギー反応を抑える「Th1細胞」が優勢になります。また、性格の違うネズミの腸内細菌を入れ替えると、性格が逆転してしまうという話をたびたび書いています。脳内の幸せ物質であるドーパミン。情緒を安定させるセロトニン。これらが合成される時に葉酸やビタミンB6が不可欠ですが、これを腸内で合成しているのは腸内細菌です。また、悪玉菌が分泌する硫化水素とアンモニアは神経毒で、腸内で微量でも神経に接するとイライラを招き、ストレスが高じてきます。反対に、乳酸菌は悪玉菌が出す硫化水素とアンモニアを分解してアミノ酸に変換し、セロトニンや、ドーパミンを合成することが分かっています。腸内細菌のバランスで性格までも変わってしまうのは、こういう理由があるのではないかと思います、ドーパミンは愛情を深く記憶する働きがあります。ドーパミンが多いと、変わらぬ愛を保ち続けることが出来、ドーパミンが減ると移り気になるという説があります。浮気者の彼も、腸内細菌で変わるかもしれないってわけです(笑)さて、この腸内細菌のバランスを良くするにはどうしたらいいでしょうか。例えば、30年前の山梨県の棡原地域などの有名な長寿村の高齢者の方の腸内細菌にはビフィズス菌が大変多く、反対に悪玉菌は一般の高齢者の半分以下だったそうです。彼らは一般の方の5倍くらいの食物繊維を摂っていたそうです。芋、雑穀、山菜、きのこ、こんにゃく、根菜、大豆ですよ。そして肉をほとんど食べないのです。私の今日のお昼は、大根おろしとぬか漬け、きんぴらゴボウと納豆と海苔。そしてわかめとくろめと野菜としいたけのお味噌汁と雑穀ご飯でしたが、こういう食生活していると3回くらい黄金が出ますからね。食物繊維は便のかさを増やして有害物質を絡め取るだけでなく、善玉菌の餌にもなり、腸内で発酵して酸が出来て、これがビフィズス菌を増やすことにも役立ちます。善玉菌のエサは、オリゴ糖や食物繊維で、悪玉菌のエサは動物性たんぱく質や脂肪です。これを覚えておけば、大丈夫だと思います。オリゴ糖は玉ねぎ、バナナ、ハチミツ、ヤーコン、ニンニク、ゴボウ、大豆、味噌、アスパラガスなどに多いです。不溶性食物繊維の多いもの(野菜には全般的に含まれています)ごぼう(水溶性も多い)おから いんげん豆 大豆 干ししいたけなどきのこ類 切干大根 さつまいも かぼちゃ トウモロコシ ニンジン(水溶性も多い)オクラ(水溶性も多い)など水溶性食物繊維の多いものわかめ 昆布 ひじき めかぶ、くろめ、寒天その他海藻類全般 アボカド 納豆(不溶性も多い)里芋 りんご キウイ モロヘイヤ(不溶性も多い)こんにゃく、菊芋などあとは保存料と抗生物質には要注意ですね。必要なときには仕方ないですが。もう1つは発酵食品です。納豆、糠漬け、キムチ、味噌、生醤油など。寺田本家さんの生搾りのお酒なんかもそうですね。こういうものには、善玉菌が豊富なので、体の中にいろいろな菌を取り入れることが出来ます。生野菜もバリバリ。サプリメントの乳酸菌や酵母なんかも、腸内の調子が傾いている時には、援軍になります。こうした外から摂る生きた菌たちは、腸の中でずっと棲みついてくれるわけではありません。腸内に留まるのは長くて一週間だそうです。幼い頃から築かれた腸内フローラには縄張りがあり、そう簡単に外からの菌を仲間にはしないのです。ただ、腸内に外から来た援軍たちは1週間程度は生きて発酵して、乳酸や酢酸、酪酸などを大いに生み出し、こうした代謝物が元々住んでいる善玉菌達が住みやすい環境を作り、彼らを増殖させてくれるのです。そして善玉菌の死骸には善玉菌が活発に働くために有効な成分が豊富に含まれているため、生きている善玉菌のエサになることも分かっています。マイグルトや甘酒なども麹菌や乳酸菌の代謝物がたくさん含まれているから、例え菌が全部生きていなかったとしても、自分のお腹の善玉菌を増やすことに繋がっているのです。抗菌グッズは出来たら使わない!微生物たちと、仲良く暮らして心も体もぷくぷく発酵美肌道!!!

2015年03月06日

コメント(0)

全2件 (2件中 1-2件目)

1

-

-

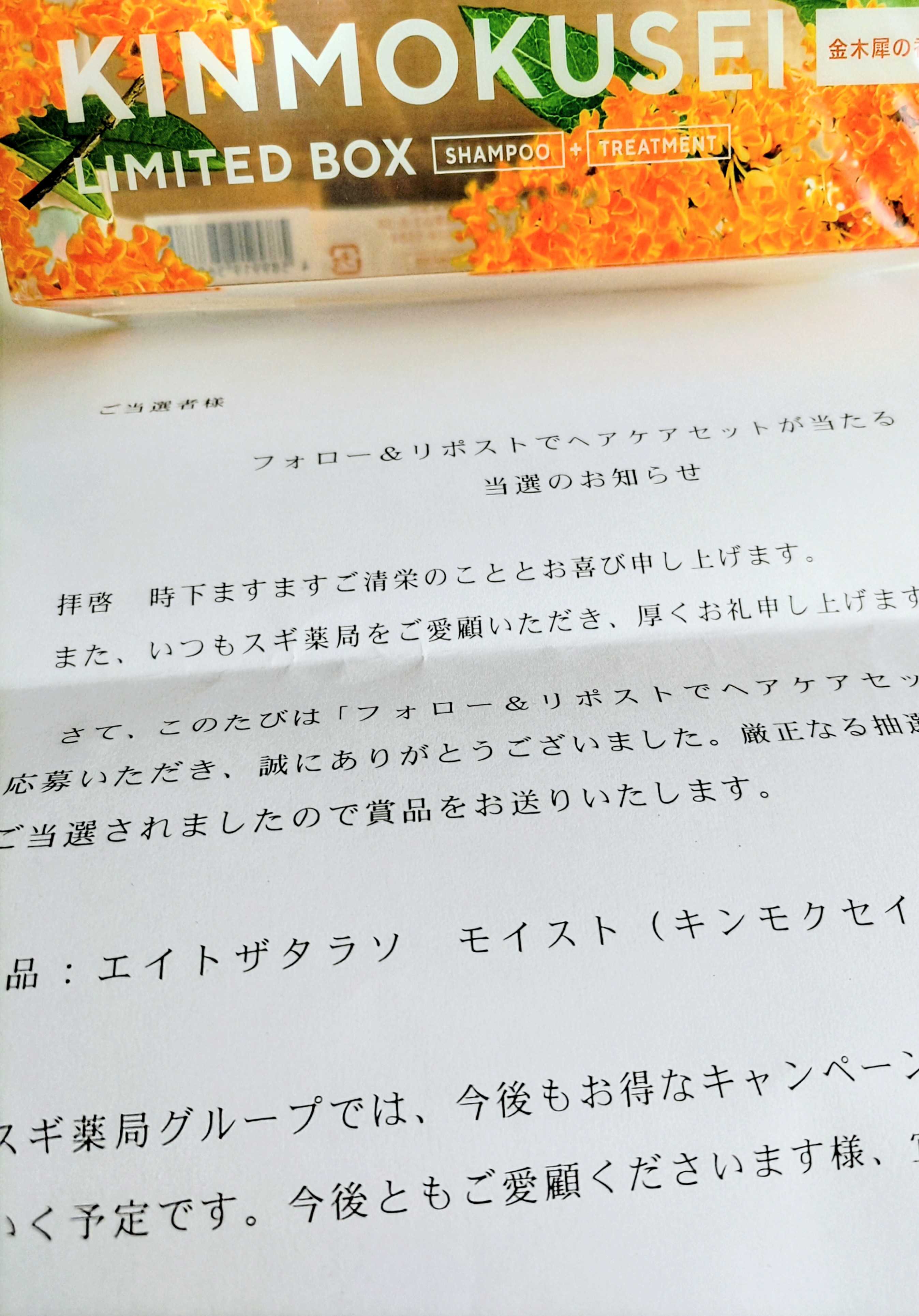

- きれいを応援するコスメ&ヘアケア商…

- 当せん!ヘアケアセット スギ薬局キ…

- (2025-10-30 15:29:31)

-

-

-

- アンチエイジングの毎日

- 老化防止はカンタン。若い人がよくや…

- (2025-09-26 17:09:16)

-

-

-

- 香水

- 【マジでモテる香水】

- (2025-09-29 23:28:50)

-