PR

X

Calendar

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

テーマ: 日本各地の神社仏閣の御朱印(2831)

カテゴリ: 神社仏閣・御朱印

持宝院から名鉄知多新線内海駅の北側を通る県道52号線を東に進み、500mほど先で右折し、保育園を右手に見ながら田園地帯を南に向かいます。

道はその先で内海川の堤になり左手の名切橋を渡り対岸の山間に続く道をひたすら上っていきます。

写真は名切地区入口付近にあたる南知多町内海東前田に鎮座する知多郡三弘法のひとつ鯖大師長山寺。

曹洞宗の無住の寺院で大宝寺が兼務されているようです。

知多郡三弘法とは円通山金剛寺、宝禅山長山寺、龍松山呑海寺と番外の長山寺を指すようで、参道左には知多郡三弘法鯖大師長山寺の石標が立てられています。

又、南知多三十三観音霊場の番外札所(文殊菩薩)です。

創建は永禄元年(1558)無参是敬和尚と伝えられ、境内の薬師堂には聖徳大師作と伝わる秘仏、薬師如来を安置するという。

その昔は15年毎に御開帳された記録も残るという。

持宝院から距離にして2.5km、約35分程の道のりですが、くじいた足ではそうもいない、普通に歩けることがいかにありがたい事か痛感します。

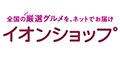

写真は人里離れた大宝寺に続く一本道、以前は人しか通れなかった道のようですが、バスでも参拝できるようにするため戦後拡張されたようです。

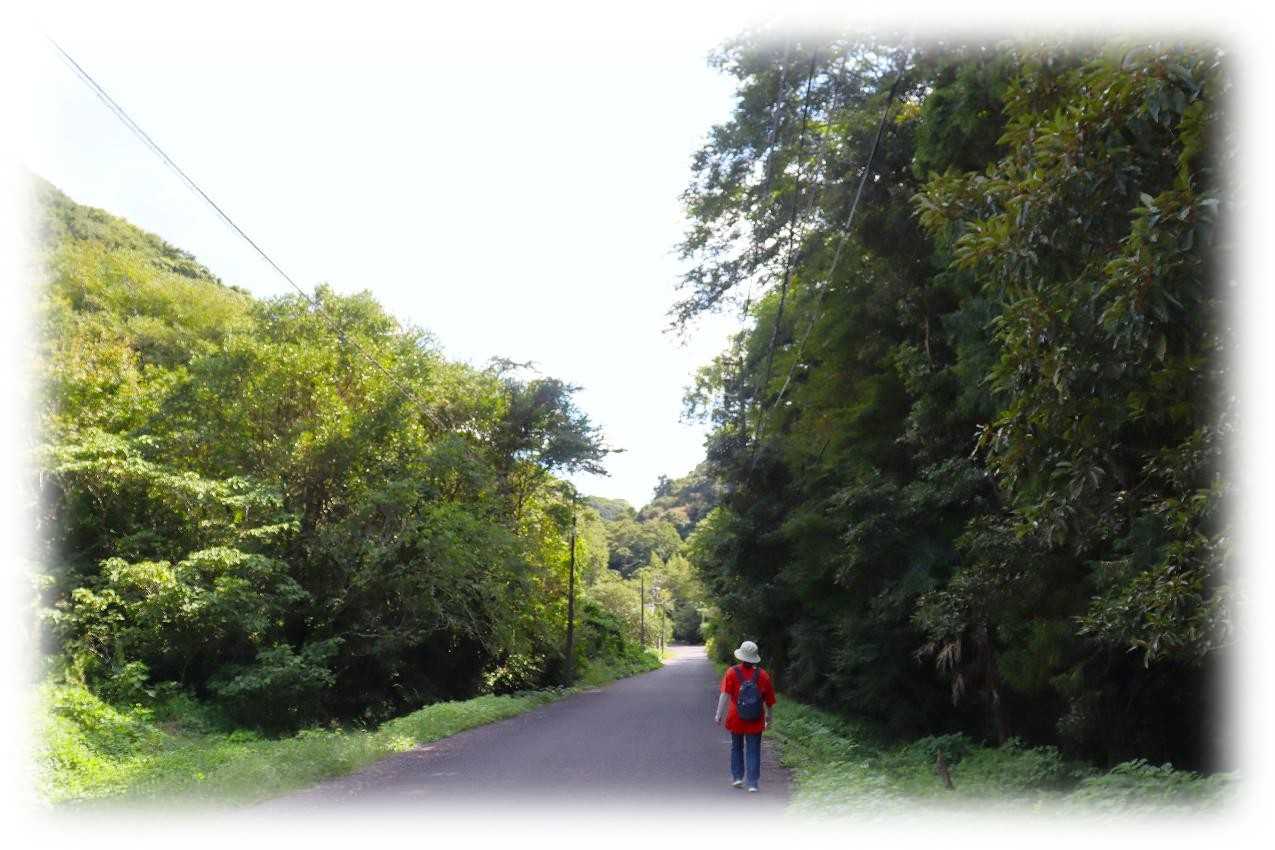

六地蔵ともくれん観音が立つ大宝寺入口。

車で訪れても広い駐車場があるので安心できる。

大宝寺は、江戸時代の創建当初より菅生山 名切弘法と呼ばれ、駆け込み寺として多くの女性を救済してしてきた寺で、東海地方では数少ない縁切り寺ともなっています。

境内には多くのもくれんが植えられており、春ともなれば白い花びらで境内を美しく彩ります。

そうしたことから「もくれん寺」とも呼ばれ、その時期の境内は賑わいを見せるようです。

そうしたことから「もくれん寺」とも呼ばれ、その時期の境内は賑わいを見せるようです。

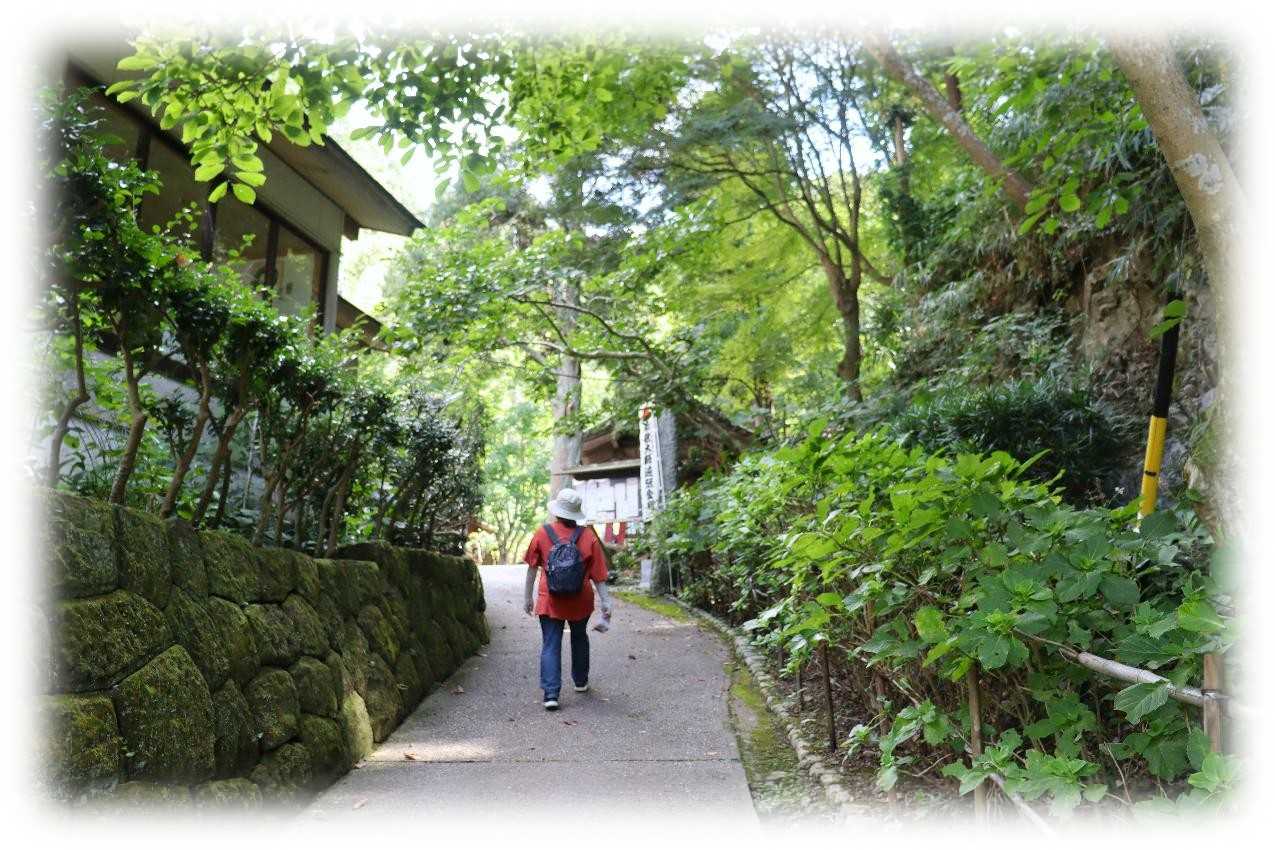

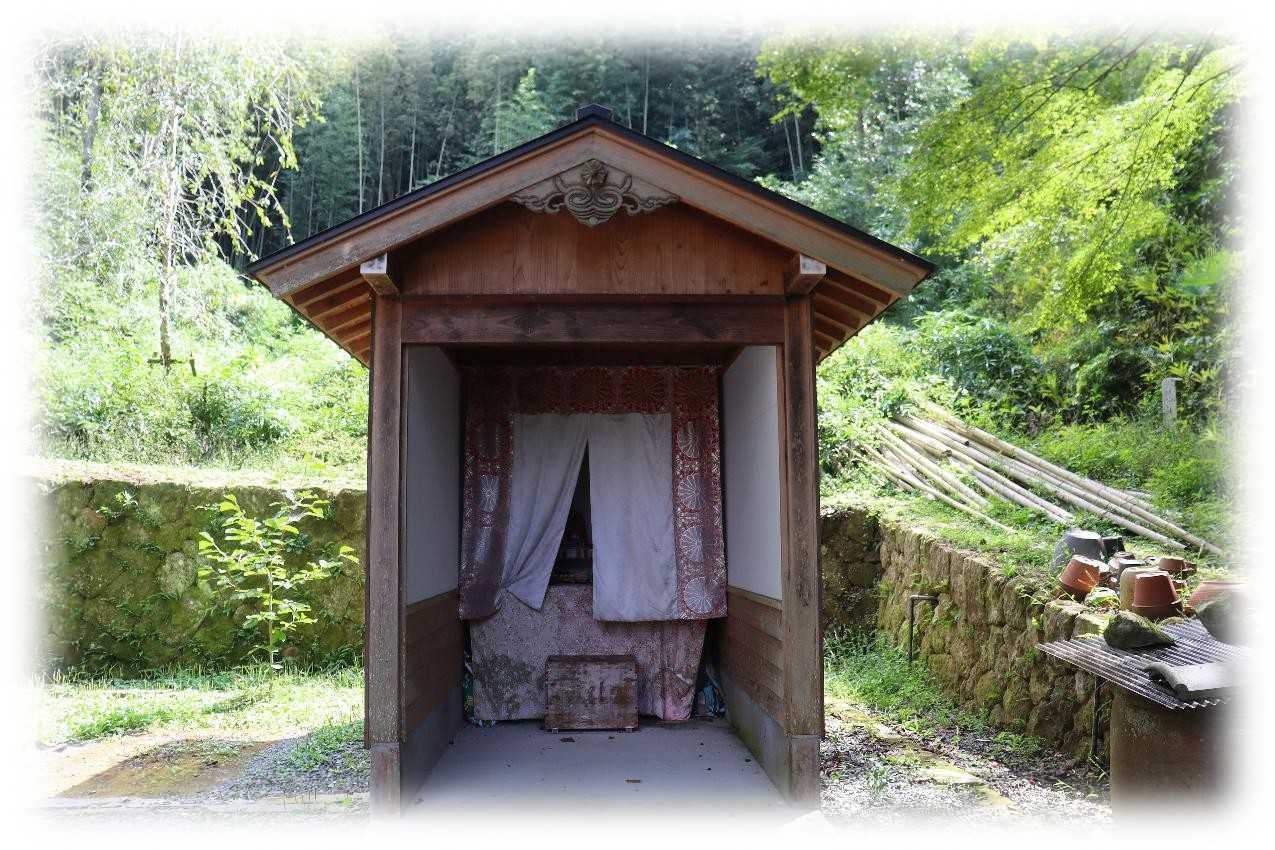

参道を抜けた先の境内右手に手水舎と仏足石があり、正面の山の斜面に小さな祠が祀られています。

硯石大師。

大宝寺はじまりの地で、湧き水が染み出る斜面の上にお祀りされています。

大宝寺はじまりの地で、湧き水が染み出る斜面の上にお祀りされています。

弘法大師がこの地を訪れて以来、今も枯れる事無く染み出る清水は往古は目薬として利用されたとか、現在は禁止です。

苔生した斜面から今も染み出る湧き水。

解説の内容は以下。

「硯水大師

弘法大師ゆかりの清水が湧き出る霊場。

この山に 佛の功徳 現れて 湧き出る水は 甘露にもます」

大宝寺HPの硯水大師縁起は以下のようなものです。

「師崎にご上座された弘法大師が、知多の地を布教伝導と修行をされながらまわられた際、岩屋の地から小野村、久村を過ぎ、峰づたいに名切村へ向かう途中。

湧き出る山清水の美味しさにしばらく休憩され、書を書く為に水を持ち帰った事から、硯石大師霊場として知られる様になりました。

解説の内容は以下。

「硯水大師

弘法大師ゆかりの清水が湧き出る霊場。

この山に 佛の功徳 現れて 湧き出る水は 甘露にもます」

大宝寺HPの硯水大師縁起は以下のようなものです。

「師崎にご上座された弘法大師が、知多の地を布教伝導と修行をされながらまわられた際、岩屋の地から小野村、久村を過ぎ、峰づたいに名切村へ向かう途中。

湧き出る山清水の美味しさにしばらく休憩され、書を書く為に水を持ち帰った事から、硯石大師霊場として知られる様になりました。

硯石大師霊場として古来より多くの信仰を集めていた霊泉のあるこの地に、文化六年(1809)半田市小栗万蔵次女、好堅尼によって開かれたのが大宝寺です。

古来より霊泉の聖水は眼病に効くと伝わっており、昭和の時代までは目薬として点眼されておりました。

境内右奥の

境内右から眺める本堂全景。

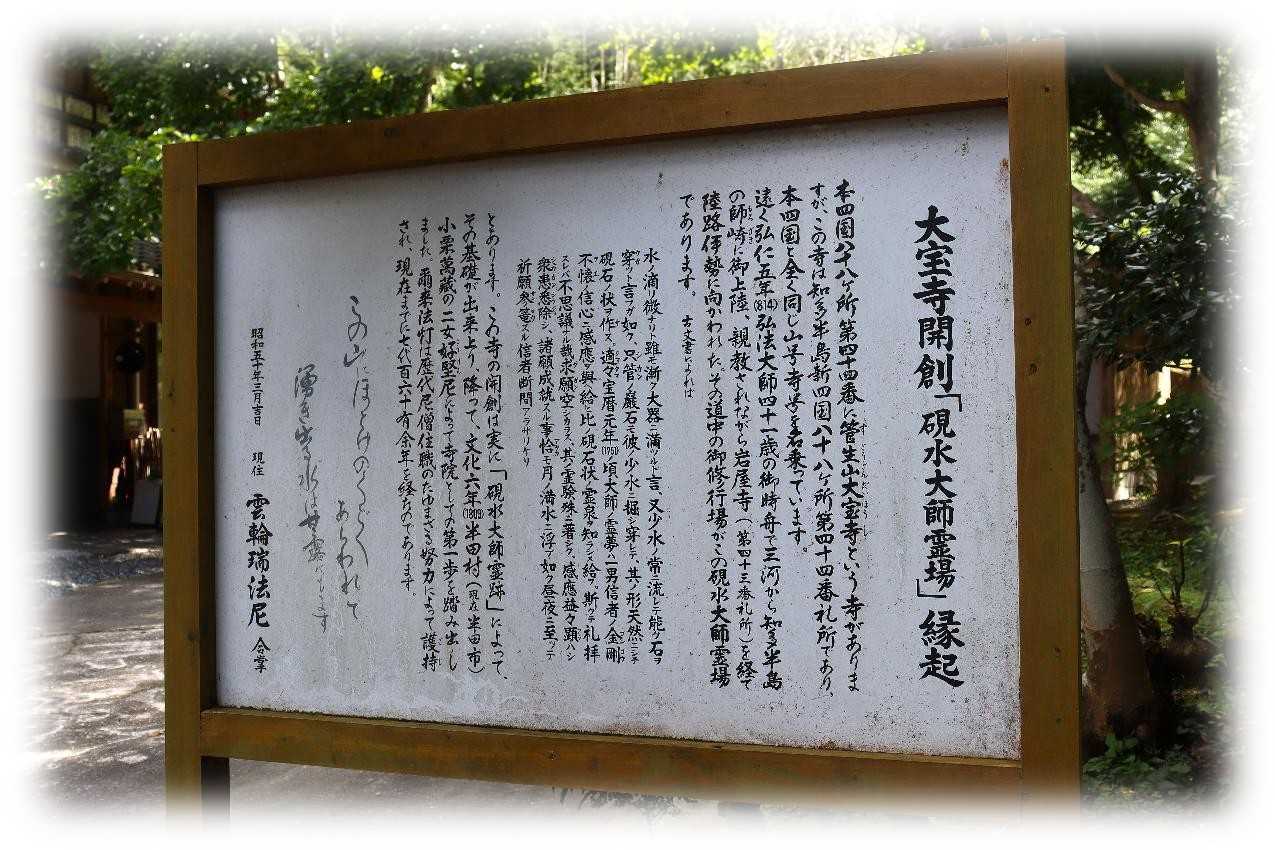

大宝寺開創「硯水大師霊場」縁起。

本四国八十八ヶ所第四十四番に管生山大宝寺という寺があります。

遠く弘仁五年(814)弘法大師四十一歳の時、舟で三河から知多半島の師崎に御上陸、親教されながら岩屋寺(第四十三番礼所)を経て、陸路伊勢に向かわれた。

その道中の御修行場がこの硯水大師霊場であります。

古文書によれば「水ノ滴リ微ナリト雖モ漸漸ク大器ニ満ツルト言、又少水ノ常ニ流レテ能ヶ石ヲ穿ット言フガ如ク、只管ノ巖石モ彼ノ少水ニ堀シ穿レテ、其ノ形天然ニシテ硯石ノ状ヲ作ス。

適々宝暦元年(1750)ノ頃大師ノ霊夢ハ一男信者ノ金剛不壊ノ信心ニ感應ヲ興ヘ給ト比ノ石状ノ霊泉ヲ知ラシメ給フ。

斯クテ礼拝スレバ不思議ナル哉求願空シカラズ、其ノ霊殊ニ著シク、感應益々顕ハシ

衆患悉除シ、諸願成就スル事恰モ月ノ満水ニ浮ブ如ク昼夜ニ至ッテ祈願参篭スル信者断間アラザリケリ」

とあります。

この寺の開創は実に「硯水大師霊跡」によって、その基礎が出来上り、降って、文化六年(1809)半田村(現左半田市) 小栗萬蔵の二女 好堅尼によって寺院としての第一歩を踏み出しました。

雨来法灯は歴代尼僧住職のたゆまざる努力によって護持され、現在までに七代百六十有余年を経たのであります。

この山に ほとけのくどく あらわれて 湧き出る水は甘露にもます

雲輪瑞法尼」

「水が少しずつ滴っていても、やがて大きな器を満たし、細い水の流れでも長く続けば石をも削る力があると言われ、硬い岩でもそのわずかな水によって削られ、自然に硯(すずり)のような形になることがあります。

宝暦元年(1750)ごろ、大師が夢のお告げによって、ある男性信者の揺るぎない信仰心に応え、この岩の形をした霊泉の存在を知らせました。

その霊泉を拝むと、不思議なことに、願いは叶い、霊験はとても強く現れました。

病気は癒され、願い事も次々に叶い、その様子はまるで満月が水面に浮かぶように美しく、昼も夜も祈願のために訪れる人が絶えることはありませんでした。」

病気は癒され、願い事も次々に叶い、その様子はまるで満月が水面に浮かぶように美しく、昼も夜も祈願のために訪れる人が絶えることはありませんでした。」

文化六年(1809)に知多新四国八十八箇所霊場が開創されてから、菅生山名切弘法として認知されていましたが、昭和十六年(1941)に本四国八十八箇所霊場の菅生山大宝寺様にあやかり現在の菅生山 大宝寺になったという。

堂内中程に弘法大師、左側にお釈迦様を安置します。

本堂左に安置されている木造十一面観音像と左に如意輪観音、右に弘法大師像。

本堂左の子安地蔵堂。

本堂左の観音堂。

南知多三十三観音霊場二十七番(如意輪観音)で昭和6年に建立されたもの。

境内出口の丁石。

四十五番札所泉蔵院は、ここから西に約2.4km先の内海海水浴場付近に鎮座しています。

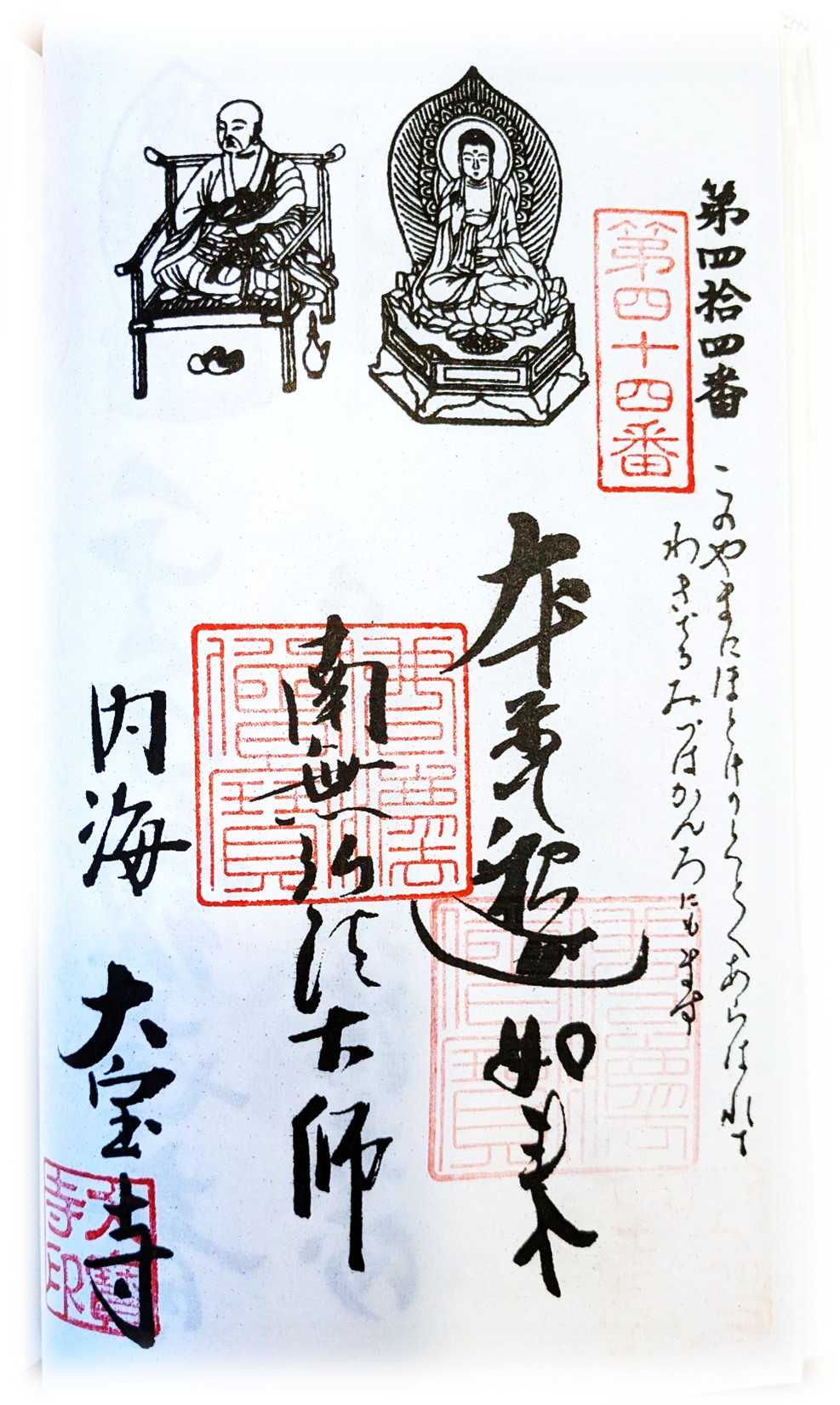

後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 四十四番札所 菅生山 大宝寺

宗派 / 曹洞宗

開創 / 文化六年(1809)、好堅尼

本尊 / 釈迦如来

札所 / 知多四国霊場四十四番札所、南知多三十三観音霊場二十七番札所

本尊 / 釈迦如来

札所 / 知多四国霊場四十四番札所、南知多三十三観音霊場二十七番札所

所在地 / 知多郡南知多町内海大名切36

持宝院から大宝寺 / 県道52号線に戻り、東に進み、500mほど先で右折、名切橋を渡り山間の一本道を進む。 移動距離2.5km・時間約40分。

参拝日 / 2025/9/30

関連記事

・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 四十七番札所 井際山 持宝院

参拝日 / 2025/9/30

関連記事

・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 四十七番札所 井際山 持宝院

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[神社仏閣・御朱印] カテゴリの最新記事

-

後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 郷社 … 2025.10.13

-

後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 四十七… 2025.10.09

-

日進市三本木町 神明社 2025.10.08

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.