-

1

キハ82~北海道の最後の活躍

JR北海道発足時に現役だった苗穂のキハ82について調べてみました。 JRに分割民営化の前年1986年11月に定期運用を離脱し波動用に、1987年4月キハ82形6両・キハ80形6両・キシ80形3両が函館運転所から苗穂運転所に転入、JR北海道に継承されました。 一般車は普通車シートをリクライ ニングシートに交換するなどのアコモ改良工事が施工され波動輸送用で臨時「北斗」などで運用されました。 臨時の北斗として当初は4両×2編成が充当され、 札幌700~1114函館1139~1603札幌 1619~2043函館 函館500~921札幌945~1422函館1445~1902札幌 と運用されていました。 トマムサホロエクスプレス改造のために、1988年6月からは6両×1編成に 札幌1010~1440函館1504~1923札幌 と札幌からの1往復となりました。 キハ82に廃車がでて、1990年からは5両×1編成と変わり、 札幌940(1047)~1357(1507)函館1619~2039札幌 1992年(平成4年)5月5日の北斗84号で臨時運用からも離脱しました。編成は、 キハ82-108+キハ80-144+キハ80-161+キハ82- 102でした。 9月には、さよならキハ80 6変化の旅に使用され営業運転を終了しました。 キハ82 80→キハ83-102(1988年5月改造) 81~1990年2月14日廃車 86→キハ83-101(1987年12月10日改造) 102~1992年10月2日廃車 108~1992年10月2日廃車 キハ80 144~1992年10月2日廃車 152~1992年10月2日廃車 156~1990年2月14日廃車 160→キハ84-101(1987年12月10日改造) 161~1992年10月2日廃車 166→キハ84-102(1987年12月10日改造) 501→キハ82-110(1987年5月?改造) キシ80 29→キシ80-501(1988年4月改造) 36~1990年2月14日廃車 37~1990年2月14日廃車 参考 フラノエクスプレス~2004年3月24日廃車 トマムサホロエクスプレス~2004年9月27日廃車 トマム(キシ)~2007年6月6日廃車

2019.08.23

閲覧総数 2107

-

2

24系いわて 平泉へ

2012(平成24)年6月22日~23日に、急行「平泉・いわて物語」が大宮→盛岡間で運転されました。 編成は、 カニ24-23+オハネフ24-13+オハネ24-51+オハネ24-19+オハネ24-7+オハネフ24-23で、全車白帯車で揃えられました。牽引機は、大宮→黒磯間がEF65-1105、黒磯→盛岡間がED75-759でした。 23日には北上線経由で返却回送が行われ、北上線では、DE10-1763+DE10-1765が牽引しました。 また6月29日~30日には、団臨「いわて平泉」号が小淵沢→盛岡間で運転されました。 編成は、 カニ24-23+オハネフ24-19+オロネ24-2+オハネ24-19+オハネ24-7+オハネフ24-23で、全車白帯車で揃えられました。 牽引機は、小淵沢→黒磯間がEF64-1052、黒磯→盛岡間がED75-758でした。 EF64には、HMも取り付けられました。

2019.08.23

閲覧総数 279

-

3

DD51 1057 1061 1065 1074 1076 [鷲]

1057~1974年1月22日新製(日立)~岩見沢二エンジン更新~1992年3月ブレーキ菅ヒーター機器箱設置2009年3月廃車1061~1974年2月19日新製(日立)~米子エンジン更新~1995年9月2009年3月廃車1065~1974年1月22日新製(三菱)~米子エンジン更新~1993年1月ブレーキ菅ヒーター機器箱設置2009年3月廃車1074~1974年6月11日新製(日立)~岩見沢二エンジン更新~1993年10月1076~1974年6月25日新製(日立)~岩見沢二エンジン更新~1993年9月

2022.11.29

閲覧総数 278

-

4

24系 北斗星1・2号 北海道編成 選定

北海道受け持ちの北斗星1・2号は、1998(平成10)年3月1日から完全個室化されました。 その頃の編成を92785・92945をメインに組成しています。 *オハネフ~オハネフは向きを逆にしまってあります。 カニ24-501(98656) オハネフ25-8 オロハネ25-552(ロイヤル・デュエット) オロハネ25-558(ロイヤル・ソロ) オロネ25-551(98677)(ツインDX) スシ24-508(98656) スハネ25-503(92563)(ロビー・ソロ) オハネ25-552(ソロ) オハネ25-566(デュエット) オハネ25-563(デュエット) オハネ25-561(デュエット) オハネフ25-2 北斗星1・2号の歴史 1988年3月13日改正で運転開始した北斗星、北海道受け持ち編成は当初、 カニ24-500+オハネフ25+オハネ25+オロハネ25-550+オロネ25-500+スハネ25-500+スシ24-500+オハネフ25+オハネ25+オハネ25+オハネフ25 1989年3月11日改正で定期3往復化 1990年7月1日よりオハネ25-555~558(ロイヤル・ソロ)連結 カニ24-500+オハネフ25+オロハネ25-550+オロハネ25-550+オロネ25-500+スハネ25-500+スシ24-500+オハネ25+オハネ25+オハネ25+オハネ25+オハネフ25 1991年3月16日編成方転 1991年10月オハネ25-550(ソロ)560(デュエット)連結 カニ24-500+オハネフ25+オロハネ25-550+オロハネ25-550+オロネ25-500+スハネ25-500+スシ24-500+オハネ25-550+オハネ25-560+オハネ25+オハネ25+オハネフ25 1997年3月オハネ25-560(デュエット)連結 カニ24-500+オハネフ25+オロハネ25-550+オロハネ25-550+オロネ25-500+スハネ25-500+スシ24-500+オハネ25-550+オハネ25-560+オハネ25-560+オハネ25+オハネフ25 1998年3月1日、2号車のオハネ25→オハネ25-560に変更で完全個室化編成となりました。 実車の編成例 北斗星 EF81-95+オハネフ25-15+オハネ25-562+オハネ25-563+オハネ25-565+オハネ25-551+スハネ25-503+スシ24-506+オロネ25-551+オロハネ25-557+オロハネ25-551+オハネフ25-4+カニ24-503 EF81-98+オハネフ25-2+オハネ25-561+オハネ25-563+オハネ25-566+オハネ25-552+スハネ25-503+スシ24-502+オロネ25-551+オロハネ25-557+オロハネ25-553+オハネフ25-8+カニ24-501 EF81-95+カニ24-503+オハネフ25-8+オロハネ25-551+オロハネ25-557+オロネ25-551+スシ24-502+スハネ25-502+オハネ25-552+オハネ25-566+オハネ25-563+オハネ25-561+オハネフ25-2 EF81-95+カニ24-503+オハネフ25-6+オロハネ25-552+オロハネ25-557+オロネ25-551+スシ24-508+スハネ25-502+オハネ25-552+オハネ25-566+オハネ25-563+オハネ25-561+オハネフ25-2 EF81-82+カニ24-503+オハネフ25-8+オロハネ25-554+オロハネ25-558+オロネ25-551+スシ24-508+スハネ25-502+オハネ25-552+オハネ25-566+オハネ25-563+オハネ25-561+オハネフ25-2 EF81-79+オハネフ25-2+オハネ25-561+オハネ25-563+オハネ25-566+オハネ25-552+スハネ25-503+スシ24-508+オロネ25-551+オロハネ25-555+オロハネ25-554+オハネフ25-8+カニ24-503 EF81-133+オハネフ25-15+オハネ25-562+オハネ25-563+オハネ25-565+オハネ25-551+スハネ25-502+スシ24-508+オロネ25-551+オロハネ25-556+オロハネ25-554+オハネフ25-4+マニ24-502 北斗星小樽号 EF81-78+カニ24-502+オハネフ25-4+オロハネ25-552+オロハネ25-555+オロネ25-551+スシ24-502+スハネ25-503+オハネ25-551+オハネ25-563+オハネ25-566+オハネ25-562+オハネフ25-15

2020.01.05

閲覧総数 6095

-

5

EF66 新更新機 整備終了

トミックスのEF66 新更新機の整備をしました。EF66-54白帯更新(2178) 54号機 新更新車は、イベント会場限定品でした。白帯は16もワムセット(92977)で製品化されました。帯が白帯のまま後に採用される太さに細くなりました。20号機は、クリーム帯になりましたが、ライトの縁は青色のままです。EF66-41(2170)後期新更新車は、裾帯の中にメーカーズプレートがあるタイプ。7160は、ナンバー下のタイプのようです。ちなみにメーカーズプレートの位置は、ナンバー下〜22.23.24.26.27.29.30.32.33.35.36.52.54裾帯上〜9.10.12.16.17.20裾帯中〜21.25.28.31.34.37.38.39.41.44なお、リニューアルに際し、クーラーもリニューアル(PC6062)されました。右が旧製品(PC6056)、左は旧製品を削って低くしたもの。当初は頑張って3両分低く削ろうかと思いましたが、2両は新製品の方に置き換えました。ホイッスルは本来青色のパーツでしたが、好みで金色にしました。EF66-27(9151)1973年8月15日川重/富士原色更新~2006年9月29日全検~2015年5月22日EF66-54(2178)1975年2月07日川重/富士貨物転籍~2002年9月27日新更新~2004年2月19日廃車~2016年EF66-41(2170)1975年1月31日川重/東洋貨物転籍~1999年3月5日更新~1999年12月9日新更新~2005年1月25日廃車~2010年3月31日

2024.12.12

閲覧総数 41

-

6

24系 エルム

エルムの牽引機は、当初はEF81が不足していたことから、上野~黒磯間は田端機関区のEF65PF、黒磯~青森間は福島機関区または青森東運転区のED75が牽引していたが、1991年3月16日改正からEF81の通し運用となった。 また、1989年12月22日からは9009レ・9008レでエルム81号・エルム82号も設定された。 年末年始や札幌雪まつり期間など、冬季の多客期向けに設定されたものであり、夏季は「カートレイン北海道」がこのスジを使用していた。 エルム81号・エルム82号は1993年冬からは青森信号場経由へ変更となり、1998年冬シーズンまで毎冬設定されていた。 編成例 オハネフ24-22+オハネ25-8+オハネ25-238+オハネフ25-5+オハネ25-20+オハネ25-239+オハネ24-13+オハネ25-234+オハネ25-30+オハネフ25-12+カニ24-505 オハネフ25-219+オハネ25-34+オハネ25-20+オハネフ25-5+オハネ25-231+オハネ25-23+オハネ25-239+オハネ25-8+オハネ24-61+オハネフ25-6+カニ24-505 カニ24-508+オハネフ25-9+オハネ24-30+オハネ25-13+オハネ25-234+オハネ25-20+オハネフ25-214+オハネ25-231+オハネフ24-10

2020.09.24

閲覧総数 782

-

7

415系 運用予想

2024年3月の415系の運用予想です。小倉〜下関の運用は入と出だけ記載しています。A411小倉0544〜5120M〜0558下関0616〜5521M〜0923大分大分1848〜652M〜2033中津〜柳ヶ浦A412柳ヶ浦0449〜5520M〜0639下関0654〜5125M〜〜5159M〜1146小倉〜門司港〜小倉1701〜5182M〜〜5249M〜0005小倉〜門司港A413門司港〜小倉〜下関0552〜5121M〜〜5155M〜1102小倉〜門司港〜小倉1453〜5172M〜〜5233M〜2111小倉〜門司港〜小倉2356〜577M〜0027行橋A414行橋0557〜5522M〜0650下関0706〜5127M〜〜5173M〜1434小倉〜門司港◯1828〜前2233M〜1916遠賀川1930〜後2234M〜2019小倉2043〜前2353M〜2317久留米〜鳥栖A415鳥栖0626〜前2825M〜0654佐賀0702〜後2826M〜0832吉塚1734〜前2167M〜1803二日市1813〜後2174M〜1923福間1937〜前2177M〜2105鳥栖2250〜後2184M〜0034福間A416福間0516〜前2121M〜0641鳥栖0647〜後130M〜0922小倉〜門司港1513〜前2227M〜1611遠賀川1637〜後2228M〜1731門司港〜小倉1813〜前4229M〜2041荒尾〜大牟田A417大牟田0618〜後2334M〜0808吉塚〜博多0903〜後134M〜1055△門司港A418門司港◯1828〜後2233M〜1916遠賀川1930〜前2234M〜2019小倉2043〜後2353M〜2317久留米〜鳥栖A419鳥栖0626〜後2825M〜0654佐賀0702〜前2826M〜0832吉塚吉塚1734〜後2167M〜1803二日市1813〜前2174M〜1923福間1937〜後2177M〜2105鳥栖2250〜前2184M〜0034福間A420福間0516〜後2121M〜0641鳥栖0647〜前130M〜0922小倉〜門司港1513〜後2227M〜1611遠賀川1637〜前2228M〜1731門司港〜小倉1813〜後4229M〜2041荒尾〜大牟田A421大牟田0618〜前2334M〜0808吉塚〜博多0903〜前134M〜1055△門司港A422門司港0610〜2221M〜0702遠賀川0715〜2224M〜0810門司港1105〜2225M〜1118小倉1151〜5158M〜〜5246M〜2356下関〜小倉配置編成F1501F1509F1510F1511F1512F1513F1514F1515F1516F1517F1518F1519F1520F1521

2024.04.22

閲覧総数 1066

-

8

EF66-0 貨物機 整備終了

EF66を整備しました。前期車の1〜20号機は、ひさしなしで登場しましたが、5〜7、13〜17号機は1974年以降の全検時、1〜4、8〜10、12、18〜20号機は、1993年からの更新時に、後期車と同様にひさしが取付られました。(901と11号機を除く)主抵抗器排熱口が、前期車でも16号機以降4分割に変更されました。16号機は92977で製品化されています。20号機は9196で製品化されています。 後期となる21号機以降は点検蓋が車両端から、車体中央ナンバー付近に変更になりました。この写真ではわかりにくいですが、更新機も車端部にあり、15〜20号機の仕様。晩年まで未更新で、原色のまま過ごしたのは、901.6.11.14.15原色から更新色を経ずに新更新色(2006年)となったのが、新更新〜33.36.(54は2004年)原色風更新〜27(2004年にPS22に交換済)33と36は、前面グリルの形状が変更後(32〜)の冷風装置取付車で、ほとんどが更新工事が行われたため、2004年頃の原色冷風装置取付は27号機を含め3両のみでした。そのほか、更新色のまま引退1〜5.7.8.13.18更新色→新更新色9.10.12.16.17.19.20〜26.28〜32.34.35.37〜39.(41.44.52)防護無線アンテナの位置27号機の防護無線アンテナの位置が他機と違うのが有名ですが、他にも同機と同じ位置があるようで、防護無線の使用開始は、1986年11月改正時となっています。1〜16.21〜27.29は、1984年に吹田転属済17〜20.28.30〜39は、1986年に下関→吹田転属配置先が、アンテナ位置との関係があると思われます。27号機の位置を参考に治具を作ってみました。GPSアンテナ1996年10月30日から東海道・山陽本線ではGPSを使用した列車位置検知システムを使用開始。2000年12月には東北・津軽海峡線、高崎・上越線でも使用開始。2008年より新システムに切換られましたが、GPSアンテナの撤去はおこなわれませんでした。パンタグラフについては、国鉄時代よりPS22Bに交換したものもあれば、時期によりPS17とPS22が変わった機もあり細かな資料はありませんが、PS17製造終了による部品不足で徐々にPS22へと変更されています。更新色では、2005年秋に35号機変更されたのが最後のようです。EF66-11(2164)1968年8月12日川重/川電廃車~2007年8月6日大宮鉄道博物館保存機EF66-36(2163)1974年9月19日川重/東洋新更新~2006年5月11日EF66-16(2174)1969年4月21日川重/富士更新~1993年8月31日新更新(白帯2)~2004年3月8日→PS22

2025.01.22

閲覧総数 102

-

9

485系 上沼垂車 T1~T18 T21~T23 K1 K2

1997年3月22日改正では、「はくたか」運転開始。 9連グレードアップ編成が「白鳥」運用が終了し、「雷鳥」のみの運用に変更。 南秋田から「いなほ」運用の移管で6両×10本が転入しました。「いなほ」と「北越」「みのり」各一往復で運用されました。 10月改正では、長野発着の「みのり」二往復が追加、「いなほ」一往復減の七往復へ。 1999年12月4日改正では、3本が4両へ変更「いなほ」二往復と「みのり」を担当。 T21(←T2) Tc333+MM'1007+Tsc1507 MM'→長野転属(2006年5月24日) Tc→廃車(2006年5月24日) T22(←T4) Tc1502+MM'1024+Tsc1503 →長野転属(2006年5月22日) T23(←T20) Tc332+MM'1083+Tsc1023 →T17(2000年12月) 2000年3月には編成再編、リニューアル工事も開始されました。 12月改正では、青森より1編成転入、T23編成の6連復帰も行われました。 4連の「みのり」は一往復へ運用減 T11 Tc1029+MM'1052+MM'1085+Tsc1009 ↓ Tc1029+MM'1061+MM'1085+Tsc1009 簡易リニューアル・塗装変更~1998年10月12日 Ps~02年11月26日 廃車~13年10月11日AT 乗務員室小窓、ドア交換 T12→R24 Tc1506+MM'1061+MM'1016+Tsc1010 ↓(MM'交換)98年10月25日勝田 Tc1506+MM'1044+MM'1018+Tsc1010 塗装変更 Tc(97年9月9日) MM'(98年12月19日) リニューアル改造(00年12月22日) T13→R25 Tc342+MM'1034+MM'1050+Tsc1008 塗装変更(97年6月26日) →リニューアル改造(01年3月29日) T14→T12 Tc1043+MM'1502+MM'1063+Tsc1026 ↓ Tc1027+MM'1016+MM'1015+Tsc1026 Ps~01年06月01日 廃車~14年6月27日AT MM'1016車掌室小窓 MM'1015+Tsc1026座席交換 T15→R23 Tc1043+MM'1075(98年9月4日) +MM'1039+Tsc1027(99年2月2日) リニューアル改造(00年9月22日) T16(→T13) Tc1025+MM'1064(98年3月12日) +MM'1041+Tsc1025(98年3月20日) 簡易リニューアル~99年03月20日 Ps~02年03月27日 廃車~14年12月26日AT T17(→T14) Tc352+MM'1084+MM'1043+Tsc1011 塗装変更(98年7月31日) →(MM'1084→MM'1012*) →(Tsc1011→Tsc1018#) Ps~02年05月31日 廃車~2013年9月27日廃車 T18(→T15) Tc1007+MM'1086+MM'66+Tsc1022 ↓(MM'1086→MM'1036) ↓(MM'66→MM'1052) Tc1007+MM'1036#+MM'1052+Tsc1022 簡易リニューアル~97年12月(Thsc1022) Ps~01年08月09日 廃車~2014年7月29日NN T19(→T16) Tc351+MM'1036+MM'1045+Tsc1018 簡易リニューアル~99年03月25日TZ ドア交換 ↓(Tsc1018→Tsc1011) ↓(MM'1036→MM'1020*) Tc351#+MM'1020*+MM'1045#+Tsc1011 Ps~02年04月26日 廃車~2014年4月19日NN T20 Tc27+MM'1503*+M138M'241+Tsc1023 ↓97年10月(Tc27→Tc332)元勝田 ↓98年(MM'1503→MM'1083)ひたち色 T23(99年12月) Tc332+MM'1083+Tsc1023 ↓ T17 Tc332+MM'1010*+MM'1083+Tsc1023 Ps 02.06.11 廃車~2014年1月9日NN 新T18↓(00年7月2日)青森転入 Tc1508+MM'1074+MM'1082+Tsc1029 P.Ps~ 01年12月28日上沼垂色へ変更 夜行改造~2003年月日 国鉄色~2008年 廃車~2015年8月12日 2001年8月~2002年8月に4度、T22編成と連結し10両編成「いなほ」運転有 2002(平成14)年12月改正で特急「みのり」は快速「くびき野」に変更 「いなほ」の4両運用はなくなり、「くびきの」3往復は4両が担当 2003年3月31日「ムーンライトえちご」「フェアーウェイ」の485系置き換えのため、青森から2本転入。K編成に K1(2003/1/10 転入)青森 Tc346+MM'1088+MM'1057+Tsc1028 夜行改造~2003年02月22日 廃車~2015年3月20日AT K2(2003/3/13 転入)青森 Tc347+MM'1042+MM'1021+Tsc1021 夜行改造~2003年03月13日 廃車~2014年6月10日NN 2005年3月1日改正で9連が「はくたか」運用から離脱し、北越急行に移管 2006年5月20日改正で元「はくたか」編成の6連化により、「くびきの」編成が6連に(T16・T17) 2010年3月13日改正でK編成は、「ホームライナー鴻巣・古河」運用と、臨時「能登」と「北越」の運用に変更 2012年3月17日改正では、K編成は、臨時「能登」廃止により、臨時「ムーンライトえちご」用に 2013年9月28日改正で、いなほ6往復に削減(T14廃車) 2014年3月15日改正で「いなほ」にE653系デビュー、485系「いなほ」は2往復に削減。(T11廃車) 7月12日改正では、定期「いなほ」からは離脱しました。臨時用の2本も削減されました。(T17・T16・K2・T12・T15廃車) 2015年3月14日改正では、北陸新幹線開業のため、「くびきの」が廃止になり、E653系の「しらゆき」に変更。 (T13・T18・K1廃車) 485系Tc1013~MM'1025~が後期車 #はドア交換車 *は元9連グレードアップ車

2019.08.22

閲覧総数 7395

-

10

169系 ナノ N31~N35

1986(昭和61)年11月1日長野~飯田間の急行天竜をグレードアップし、急行かもしか用として運転用に登場しました。 クリーム地に緑色のNが書かれ、車内は室内仕切壁が木目調、扉窓は正方形の小窓に、シートは新幹線(200系)の発生品のD23回転クロスシートが使用されました。一部0系からのW12転換クロスシートが使用されていましたが、後にD21回転クロスシートに交換されました。 1988年3月改正で、急行かもしかが廃止、快速みすずに統合されました。長野車では3往復を担当しました。 1988年7月からは葉ッピーきよさと(新宿~小海)が運転開始、小海線内は、DD16が牽引、電源確保のためスハフ12が連結されました。N31が限定運用されました。 1990年春臨からは、3両に減車。M'元便所にSUVを搭載し運転されましたが、後にDD16-301にSIVを搭載し、そちらからの給電に切り替わっています。 またファンタジー舞浜(長野~舞浜)は、ATS-P搭載のN33編成に限定され3連で運転、横軽では非協調運転で運転されました。(N33・N34が減光装置装備) 1991年3月改正では、ホームライナー(長野→小諸)も担当することになりました。 N31~McM'1+T11+Tc27 シールド~1986年7月29日 かもしかW12~1986年10月22日 D21~1991年12月26日 長野色~1992年9月11日 →しなの鉄道S51(1997年10月1日)T車除く →松本転入(1997年8月11日) →N31~McM'21+T11+Tc14 →三鷹区M1(1999年1月12日) N32~McM'6+T10+Tc19 シールド~1986年3月27日 かもしかD23~1986年3月27日 長野色~1995年9月19日 →しなの鉄道S52(1997年10月1日)T車除く →松本転入(1997年8月15日) →N32~McM'19+T10+Tc1 →三鷹区M2(1998年12月16日) N33~McM'13+T8+Tc13 シールド~1986年10月22日 かもしかW12~1986年10月22日 D21~1991年11月21日 長野色~1993年2月4日 →しなの鉄道S54(1998年12月8日)T車除く N34~McM'16+T5+Tc3 シールド~1986年4月24日 かもしかD23~1986年4月24日 長野色~1994年12月9日 N35~McM'23+T9+Tc20 シールド~1986年6月4日 かもしかD23~1986年6月4日 長野色~1992年10月7日 →しなの鉄道S53(1997年10月1日)T車除く →松本転入(1997年8月11日) →N35~McM'26+T9+Tc24 →三鷹区M3(1999年1月13日) 1997年10月1日改正では、長野新幹線開業に伴い、しなの鉄道への3編成譲渡のため、松本から3本が転入し組み換えが行われました。 1998年12月8日改正では、E127系がデビュー、松本車の一部は長野へ転属しました。 その際に整理が行われ、全て3連で組成され、N32+N33は6両固定運用で波動用に。 その他の編成は、115系リニューアル工事に伴う代走用でしたが、2000年12月改正では用途不要となり順次廃車となりました。波動用のN32+N33はN40+N41へ編成番号を変え残りましたが、189系に置き換えられ2001年12月には廃車となりました。 N31~McM'8+Tc12(A8) ~2000年8月10日廃車 N32~McM'12+Tc21(A10)波動 ~2001年12月10日廃車 N33~McM'14+Tc25(A11)波動 ~2001年12月10日廃車 N34~McM'16+Tc3(N34) ~2001年1月12日廃車 N35~McM'24+Tc22(A7) ~2001年1月12日廃車

2020.08.19

閲覧総数 782

-

11

113系 フチ S2~S9 R1~R5 N1~N9

1995(平成7)年4月20日に電化開業した福知山~綾部間に運用されるため改造されました。1996年10~12月に高速化対応+5000。湘南色にクリーム帯。S2~McMc’302(329)~1995年7月31日改造体質改善40N~2000年S3~McMc’303(330)~1995年5月23日改造S4w~McMc’304(331)~1995年3月31日改造体質改善40N~1999年6月15日S5~McMc’305(332)~1995年6月12日改造S7~McMc’307(6335)~1995年2月23日改造S9w~McMc’309(6337)~1995年3月8日改造阪神淡路大震災の影響による計画変更で、欠番が生じました。欠番の3編成は800番台から転用。1996(平成8)年3月16日の山陰本線綾部~園部間の電化開業用に、113系800番台をワンマン改造し転用、同年9月には、高速化対応で+5000。全車WAU202冷房改造車。塗装は、湘南色にクリーム帯。S33~Mc5803+Mc’5803~1996年2月1日改造S77~Mc5807+Mc’5807~1996年2月27日改造S99~Mc5809+Mc’5809~1996年2月29日改造その後1999年末10月2日の舞鶴線綾部~舞鶴間の電化開業にあわせて改造されました。改造時に体質改善40Nも同時に施工されました。R1w~Mc5-6510+Mc’4-6123(M’4-1123)~1999年9月21日改造R2w~Mc5-6536+Mc’4-6106(M’4-1106)~1999年10月8日改造下関転属~2008年12月9日R3~Mc5-6537+Mc’4-6121(M’4-1121)~1999年9月27日改造下関転属~2009年2月21日R4~Mc5-6538+Mc’4-6125(M’4-1125)~1999年8月7日改造下関転属~2008年11月5日R5~Mc5-6539+Mc’4-6127(M’4-1127)~1999年8月29日改造下関転属~2008年11月15日2008年223系5500番台の投入により、高速化対応が解除され下関へ転属しました。113系3800番台は、福知山線福知山~篠山口、山陰本線福知山~城崎間の輸送力適正化のため、N1~Mc3819(M819)+Mc’3802~2001年2月日改造2008年9月9日廃車N2~Mc3801(M801)+Mc’3804~2000年10月日改造WAU102冷房改造車2008年9月16日廃車N3~Mc3815(M815)+Mc’3805~2000年11月日改造2008年8月8日廃車N4~Mc3816(M816)+Mc’3806~2001年1月日改造2008年6月16日廃車N5~Mc3810(M810)+Mc’3810~2001年2月日改造2008年9月25日廃車N6~Mc3811(M811)+Mc’3811~2000年12月日改造2008年8月8日廃車N7~Mc3812(M812)+Mc’3812~2000年10月日改造2008年8月25日廃車N8~Mc3813(M813)+Mc’3813~2000年10月日改造2008年8月25日廃車N9~Mc3814(M814)+Mc’3814~2000年12月日改造Mc3814~押込ベンチレータ2008年9月9日廃車

2022.04.20

閲覧総数 108

-

12

EF58 [竜]

紀勢本線・阪和線の客車列車牽引のため、竜華機関区にEF58が配置されていました。紀勢本線のトンネル区間対策のため、2灯シールドビーム改造が行われていました。晩年の定期運用は和歌山~新宮2往復の普通列車と、天王寺~亀山間の夜行普通列車「はやたま」のみ。1984(昭和59)年2月改正では、寝台の連結終了、「はやたま」の名称もなくなり天王寺~新宮に短縮され12系に置き換えられました。天王寺2300~924~0507新宮0632~121~1216和歌山1342~126~1602紀伊田辺1632~126~1957新宮2245~921~0457天王寺1986年3月にはEF58が運用離脱、EF60へ。11月1日改正では165系に置き換えられ、普通客列車が廃止されました。EF58-39~1952(昭和27)年4月28日新製(東洋)流線形車体が導入されたスノープロウ台座なしの1次増備車1986(昭和61)年3月31日廃車る前端梁小型、つらら切り、小窓HゴムEF58-42 1952(昭和27)年8月25日新製(東芝)1986(昭和61)年3月31日廃車前端梁が大型になった2次増備車つらら切り、小窓Hゴム、側面昇降階段切り欠きなし、前面ステップ手摺りなしEF58-66~1953(昭和28)年5月28日新製(汽車・東洋) 1986(昭和61)年3月31日廃車3次増備車つらら切り、原形大窓、大型汽笛カバー1986年1月15日のさよなら運転のため原形ライト(LP702)へ復帰EF58-99~1956(昭和31)年7月23日新製(川崎) 1986(昭和61)年1月7日廃車PS15に変更になりだした6次増備車小窓Hゴム、PS15EF58-139~1958(昭和33)年2月25日新製(日立) 1986(昭和61)年3月31日廃車12次増備車原形小窓、外填式標識灯EF58-147~1957(昭和32)年12月10日新製(東芝)→竜華転入(←宮原)1986(昭和61)年3月31日廃車11次増備車小窓Hゴム1975(昭和50)年5月、滋賀県植樹祭におけるお召列車運転の際、米原区の77号機と共に予備機に指定されました。EF58-149~1958年(昭和33)2月27日新製(東芝)→1980(昭和55)年竜華転入(←宮原)1984(昭和59)年10月7日廃車12次増備車小窓HゴムEF58-170~1958(昭和33)年4月10日新製(汽車・東洋)→竜華転入(←宮原)1986(昭和61)年3月31日廃車12次増備車新製小窓Hゴム、原形雨樋、変則位置に標識灯掛け竜華配置車スユニ50-2053.2055スユニ61-30.102オハフ61-1526オハフ33-7.331.333.354.368.1526.2351.2420.2623オハ47-1.7.308.2149オハ46-395オハネフ12-13.49.55.2094ナハフ10-1.13ナハ10-50スハフ12-3.39.43.76オハフ13-8.36オハ12-7.9.12.18.70.200.252マニ50-2132オハフ13-1005.1006スハフ12-1007スハフ12-39+オハ12-252+スハフ12-76+オハ12-7+スハフ12-3+オハ12-200+マニ50-2132オハフ13-1005+オハ12-18+スハフ12-1007+オハ12-70+オハフ13-8オハフ13-1006+オハ12-9+スハフ12-43+オハ12-12+オハフ13-36

2023.02.09

閲覧総数 557

-

13

E353系 運用予想

2025年3月改正で、「はちおうじ」「おうめ」廃止、東京発増発に伴い、E353系の運用にも変更が見込まれます。運用を予想してみました。A101松本◯0810〜後5012M〜1112東京〜回〜新宿1200〜前21M〜1435松本1510〜後42M〜1805新宿〜回〜東京1845〜前5049M〜2146△松本A102松本1550〜44M〜1742大月◯1745〜後44M〜1845新宿〜回〜東京1945〜前5053M〜2239△松本A103松本0630〜後5004M〜0926東京〜回〜中野〜回〜新宿1030〜3115M〜△大月1136〜1205甲府1332〜3128M〜1508新宿〜回〜東京1615〜5139M〜1806甲府2004〜3156M〜2140新宿2208〜回3161M〜0017甲府A104甲府0548〜8170M〜0745東京〜回〜新宿0900〜9M〜1139松本1345〜34M〜1625新宿〜回〜東京1715〜5143M〜1906甲府2036〜3158M〜2208新宿〜回〜東京2245〜5159M〜0037甲府A105甲府0943〜5114M〜1131東京〜回〜新宿1230〜3123M〜1403甲府1515〜3136M〜1554大月◯1557〜後3136M〜1657新宿〜回〜東京1745〜前5045M〜2041△松本A106松本0710〜5008M〜0959東京〜回〜中野〜回〜新宿1130〜3119M〜1304甲府1430〜3132M〜1456大月◯〜1607新宿〜回〜東京1645〜前5041M〜1941△松本A107松本0910〜5016M〜1208東京〜回〜新宿1300〜25M〜1537松本◯1720〜後5050M〜2051千葉〜稲毛~幕張A108幕張〜回〜千葉0638〜前5003M〜0830△大月0833〜5003M〜1023松本1110〜22M〜1345新宿1430〜3131M〜1604甲府1801〜3148M〜1840大月◯1843〜後3148M〜1947新宿〜回〜三鷹A109三鷹〜回〜新宿0800〜前5M〜1037△松本1041〜5M〜1140白馬1341〜38M〜1725新宿〜回〜東京1815〜3147M〜2017竜王〜回〜甲府A110甲府0846〜5110M〜1040東京〜回〜三鷹〜回〜東京2045〜5055M〜2349松本A111松本2010〜後60M〜2245新宿A112新宿0930〜前3111M〜1035△大月1038〜3111M〜1114甲府1236〜3124M〜1412新宿〜回〜東京1515〜5135M〜1705甲府1902〜3152M〜2040新宿〜回〜東京2145〜5157M〜2337甲府A113甲府〜回〜竜王0743〜5106M◯〜0943東京〜回〜中野〜回〜新宿1100〜17M◯〜1335松本松本1630〜後46M〜1908新宿〜回〜豊田A114豊田〜回〜新宿0700〜前1M〜0938松本1210〜後26M〜1443新宿1500〜前33M〜1737松本1840〜後54M〜2115新宿〜回〜三鷹A115三鷹〜回〜新宿0830〜前3107M〜0935△大月0938〜3107M〜1014甲府1132〜3120M〜1309新宿1400〜29M〜1639松本A116松本1010〜18M〜1245新宿1330〜3127M〜1503甲府1611〜3140M〜1754新宿〜回〜東京1915〜5151M〜2116竜王〜回〜甲府A117甲府〜回〜竜王0658〜5102M〜0857東京〜回〜新宿1000〜13M〜1237松本1310〜30M〜1543新宿1600〜37M〜1829松本

2025.02.05

閲覧総数 375

-

14

カタ L1~L12

400系は、1992(平成4)年7月1日山形新幹線「つばさ」としてデビューしました。 車両は山形ジェイアール直行特急保有(株)が所有し、JR東日本が借り受けて運行する形となりました。 編成は、 Msc411+M'426+M425+M'426+T429+M425+M'c422 登場時は6両でしたが、輸送力増強のため1995年11月~12月にT429を増結し7両となりました。 400系は、200系をベースに在来線の車両限界に合わせられ、新幹線区間ではホームステップを使用します。またボルスタレス台車を採用した他、板谷峠を通過するため抑速ブレーキも装備されています。 Mscには分併装置が搭載(L1はM'cにも搭載)され、東京~福島間200系と連結されました。 1999年4月29日からはE4系とも連結を開始、2001年9月21日にはE4系に統一されました。 登場時は、銀色の車体に窓部分に濃いグレー、窓下に緑の帯が入り、「400」のロゴマークがありました。 1999(平成11)年12月4日の新庄延伸を機に同月より2001年10月まで、LR編成と同様にアコモ改善され、塗装も合わせられました。 最高速度は、新幹線区間が240km/h、在来線区間は130km/hで、1991年には試運転で345.8km/hの最高記録を出しました。 速度計はアナログ式でしたが、2005年5月~2006年3月のDS-ATC改造の際にE3系と同様のグラスコックピット式に変更されました。 パンタグラフは、M'に搭載されていますが、新幹線区間では2台、在来線区間では1台のみ使用となっています。 2008年12月からE3系2000番代に置き換えが開始され、2009年9月18日にはL3のみとなりました。 L3も2010年4月18日に営業運転を終了しました。 L1は1990年11月試作車のS4として新製されました。 1992年6月には量産化改造がされましたが、車体断面の形状、運転台側面下部に楕円形の窓の設置(量産化改造時に埋設)、プラグドアの採用、ドアのステップの構造、床下カバーの設置、自由席車の窓寸法と間隔、自由席車の窓寸法と間隔、行先表示器のLED化(2003年に字幕式に変更)、種別表示器の設置など量産車と異なる仕様のままとなっていた。

2019.07.31

閲覧総数 511

-

15

207系 ホシZ1~Z16

1991年12月から片町線の103系の置き換えとして新製され淀川電車区に配置されました。編成番号は103系と入れ代わり付けられた様で、下記の様にランダムになりました。(Tc車番~編成番号)2~B1、3~B3、4~B4、5~B13、6~B2、7~B5、8~B7、9~B9、10~B12、11~B16、12~B6、13~B8、14~B10、15~B11、16~B14、17~B15その後、吹田転属時には車番順にZ1~Z16と編成番号が振られました。車番はH編成の続番で、Z1(Tc2+M16+M'2+Tc'114)からZ16(Tc17+M31+M'17+Tc'129)となりました。製造は、川重、近畿、日立。Z10の、Tc11・M25・Tc'123は後藤工場、M'11は鷹取工場で製造されました。量産車では運転台のマスコンハンドルが221系の様に横軸ツインレバー式となりました。またモニタ装置にて、車両の状態を監視したり、空調等の設定を行えるようになりました。冷房装置は集約分散式のWAU702を1両につき2台搭載されています。新製時は、電気連結器等を装備した車を100番代、未装備車を0番代と区別されていました。1997年3月8日の東西線開業に向けTc2~17にも電気連結器等が装備(車番の変更はなし)されたため、仕様の差はなくなりました。そのほか、1000番代と加速度を同一に変更、1パン・2パンの切換機能の追加、耐寒耐雪仕様の整備がされました。なおZ16編成は、JR福知山線脱線事故で廃車となっています。Z16〜2005年4月25日廃車2005年11月〜2006年3月までに、321系同様の紺とオレンジの帯に変更されました。2014年〜2015年には、中間に入る先頭車へ転落防止幌の設置と2014年からは体質改善工事も開始されました。体質改善では、7両編成時に先頭になる車両の前照灯をHIDに変更、貫通窓にワイパー設置、運転士側の窓を縮小し、321系に準じたデザインに変更、スカートを強化型に交換、行先表示器のフルカラーLED化等が行われました。体質改善Z1〜2017年2月13日Z2〜2016年9月2日Z3〜2017年6月1日Z4〜2021年8月18日Z5〜2017年3月31日Z6〜2020年11月28日Z7〜2022年1月19日Z8〜2015年3月25日Z9〜2015年10月23日Z10〜2017年1月24日Z11〜2016年11月9日Z12〜2015年5月29日Z13〜2015年8月26日Z14〜2019年9月19日Z15〜2019年4月4日

2019.08.12

閲覧総数 1692

-

16

321系 ホシD1~D16

321系は、JR京都・神戸線の201系・205系置き換えのため、2005(平成17)年7月より網干総合車両所明石品質管理センターに配置されました。製造は近畿。 新製後すぐには営業運転に入らず、福知山や奈良などでも試運転が行われ、12月1日より201系・205系と共通運用で営業運転を開始しました。 321系の最大の特徴は、1両のうち前位が付随台車(駐車ブレーキ付)、後位が動力台車とする0.5Mシステムとしています。 編成は京都方より、 Mc+M'+M+M'+T+M+Mc' となっています。 321系は223系5000番代の車体をベースに、コストダウンや車種変更が容易にできるよう、各車の構造が極力共通化されています。 パンタグラフ搭載スペースが全車(T車含む)に2か所ずつ設けられたほか、台枠も全車共通設計でどの車種にも各種機器が搭載できるようになっています。 車両制御装置(主回路・補助電源用インバータ)は、電動車すべてに、空気圧縮機はM車に、蓄電池はM車を除く各車に搭載されています。このため、従来先頭車の床下に設けていたATS制御装置を運転室内に設置されています。 電動車は集電装置の有無によってM・Mc(有)とM'・Mc'(無)の区別を行っています。 集電装置はD1~D9は落成時、前位は碍子のみ取り付け(D1は碍子もなし)、後位のみの1基搭載で出場しましたが、D10以降は2基搭載に変更されています。 1基のみの編成も2006年8月までに追加搭載がされました。 車内には、各車両に19インチの液晶ディスプレイがドア間の天井に枕木方向に設置され、2面1セットを裏表に、3組計12面が設置されました。 左側画面には現在位置や駅名・乗り換え路線・運行情報などが、 右側画面にはCM放送(WESTビジョン)を表示されています。 バリアフリー化も図られ、207系に比べ床面高さを30mm下げているほか、Mc'には車椅子スペースが設けられています。 福知山線の事故の影響で当初は207系のように青帯での登場の予定でしたが、紺色とオレンジ色の配色となりました。 また座席は新製時青色でしたが、こちらも2010年4月より緑色への変更が行われました。

2019.08.13

閲覧総数 245

-

17

DD51 1108 1111~1114 1120~1123 1170~1175 1181 1185 [米]

1990年3月改正では、山陰本線京都~園部間電化開業により、余剰となったDCが米子地区に転属、客車普通列車が大幅に削減され、多くの廃車がでました。1108~1974年9月20日新製(日立)~米子1990年12月1日廃車 1111~1974年11月15日新製(日立)~米子1990年5月15日廃車1112~1974年11月19日新製(日立)~米子1990年5月15日廃車 1113~1974年11月26日新製(日立)~米子1990年5月15日廃車1114~1974年11月30日新製(日立)~米子1990年5月15日廃車1120~1975年1月16日新製(三菱)~米子1991年3月31日廃車 1122~1975年1月29日新製(三菱)~米子1990年5月15日廃車 1123~1975年2月11日新製(三菱)~米子1991年3月31日廃車1170~1976年6月1日新製(日立)~米子1991年12月1日廃車1171~1976年6月4日新製(日立)~米子1991年12月1日廃車1172~1976年6月9日新製(日立)~米子1990年5月15日廃車1173~1976年6月10日新製(日立)~米子1990年5月15日廃車1174~1976年9月9日新製(三菱)~米子1992年6月1日廃車1175~1976年9月10日新製(三菱)~米子1992年7月31日廃車1181~1976年10月19日新製(日立)~福知山1992年7月31日廃車1185~1976年11月5日新製(三菱)~福知山米子転属~1987年1992年10月31日廃車1988年運用の続きA18米子0507~526~1018豊岡1123~527~1915出雲市A19出雲市1640~433~1943浜田A20浜田0444~430~0821米子1126~439~1732益田A21益田0550~823~0958下関1721~844~1914長門市A22長門市0538~845~0741下関1806~834~2240益田*A23益田0702~436~0757浜田1537~1004~1712出雲市1938~442~2107米子A24米子0725~437~1126浜田1240~827~1858下関2216~848~2323滝部2350~850~0030長門市A25長門市0430~820~0501東萩0528~821~0822下関1244~828~1708益田1750~539~1952長門市2053~831~2246下関A26下関0730~840~0930長門市1440~847~1634下関1934~846~2134長門市A27長門市0438~後841~0525滝部0612~843~0720下関1526~830~2015益田A28益田0817~535~1033長門市1122~825~1315下関1643~832~1926東萩1938~833~2010長門市A29長門市0526~438~1135出雲市1640~443~1943浜田A30浜田0509~432~0923米子1225~424~1441鳥取~西鳥取1714~5563~2018米子操

2023.01.28

閲覧総数 1533

-

18

EF65 9 茶色塗装

1989年3月17日JR貨物が国鉄清算事業団から買い取り、大宮工場にて全検を経て、車籍復活を果たしました。その際にぶどう色2号に塗装されました。稲沢区に配置されていたため、鷹取工場の出場配給も担当しているため、1993年1月にはトワイライトエクスプレス(カニなしフル編成)も牽引しています。 1993年4月4日には、団臨「レールウエイライター 種村直樹さんと行く貨物線ミステリー列車」が運転され、スーパーエクスプレスレインボーを始発駅場面でEF65-9が田端操方、EF65-1065が大崎方のPPで牽引しました。 同列車は新宿~田端操ー金町~新小岩操=小名木川=新小岩操ー金町ー馬橋ー南流山ー新鶴見操ー浜川崎~横浜羽沢~国府津ー大船ー高島ー鶴見ー東京貨物ター浜松町~品川~新宿と、運転されました。(~EF65-9牽引・ーEF65-1065牽引・=DL牽引) 1994年9月9日廃車、茶色塗装は56号機へと引き継がれました。

2019.08.20

閲覧総数 159

-

19

追跡~サロ481(183系等転用車)

サロ183-1050 1978年10月改正の「とき」増発用のため183系3本が増備されましたが、一部グリーン車は余剰のサロ481形から改造されました。改造は制御系統のみで外観に変化はありません。 1051(90)~南福岡1978/7/24 →長野(1982/10/10) →松本(1986/11/1) →勝田T481-305(1989/8/3) →廃車(1998/12/1) 1052(98)~南福岡1978/9/6 →長野(1982/11/15) →新潟Ts481-98(1988/10/29) →廃車(2000/1/28) 1053(112)~金沢1978/9/21 →長野(1982/11/19) →松本(1986/11/1) →新潟Ts481-112(1988/12/23) →廃車(2001/8/9) 1054(133)~青森1978/9/28 →長野(1982/11/16) →松本(1986/11/1) →勝田T481-304(1989/4/25) →廃車(1999/2/9) サロ189-50番台 サロ481形より改造、CPの設置と横軽対策の施工以外は改造前と大きな変更はない。 189-51(110)~金沢(1978/9/27) →勝田T481-306(1989/8/30) →廃車(1999/2/9) 189-52(111)~金沢(1978/9/27) →勝田T481-307(1989/9/12) →廃車(1999/2/9) 189-53(113)~金沢(1979/2/9) →勝田T481-308(1989/9/26) →廃車(2000/4/11) サハ481-300番台 126~仙台(1975/6/12) →勝田(1985/3/14) →301(1989/5/8) →廃車(1999/1/12) 129~仙台(1975/2/28) →勝田(1985/3/14) →302(1989/5/8) →廃車(1997/11/22)

2019.11.11

閲覧総数 1097

-

20

EF210-301~325 331~338 349~354[吹]

2012(平成24)年老朽化したEF67の置き換え用として登場し広島車両所に配置されました。2013年3月16日より営業運転を開始しています。100番代に、勾配後押機関車として運用するためシリコン油を内蔵した新型の緩衝器を両エンドの連結器に採用しています。そのため車体長が400mm長くなっています。塗装も青地に2本の黄色のラインを入れたものになりました。2013年10月1日には吹田に転属、2014年3月改正で運用が設定されEF67-0を置き換えました。301~2012年9月3日新製302~2013年4月23日新製303~2013年5月22日新製304号機からは、吹田機関区へ新製配置されました。304~2015年7月27日新製305~2015年8月18日新製306~2015年9月1日新製307~2015年9月16日新製308~2015年10月2日新製309~2015年10月15日新製310号機からはJRFロゴマークは、新製時よりなし。310~2017年8月2日新製311~2017年8月24日新製312~2018年12月18日新製313~2019年1月11日新製314~2019年1月25日新製315~2019年2月14日新製2020(令和2)年3月14日改正より運用拡大され関東にも入るようになりました。316号機からは、桃太郎キャラクターが貼り付けられました。316~2020年2月28日新製317~2020年4月30日新製318~2020年3月27日新製319~2020年7月10日新製320~2020年7月31日新製321~2020年8月18日新製322~2020年8月28日新製323~2020年9月15日新製324~2020年9月28日新製325~2020年10月13日新製331~2021年7月15日新製332~2021年8月3日新製333~2021年8月18日新製334~2021年8月30日新製335~2021年9月14日新製336~2021年9月28日新製337~2021年10月12日新製338~2021年10月27日新製339~2021年11月9日新製349~2022年10月27日新製350~2022年12月20日新製351~2023年2月2日新製352~2023年2月16日新製353~2023年3月6日新製354〜2023年3月23日新製

2020.07.10

閲覧総数 576

-

21

キハ58 7200

指定席車のアコモ改造のため改造が行われました。併せて延命工事も行われています。ハーフガーランドベンチレータ、角形水タンク(金沢)の交換も行われました。丹後用(福知山車)~1996年3月16日廃止(山陰本線綾部電化)7201(78)~1992年2月13日改造1996年3月31日廃車7202(690)~1992年3月11日改造→1999年10月2日豊岡転属→2000年いさり火2002年10月25日廃車7203(467)~1992年3月日改造1997年7月8日廃車前面強化、スリットタイフォン、水タンク原形7204(696)~1992年3月日改造→1999年10月2日豊岡転属2000年3月31日廃車7205(259)~1992年10月28日改造1996年3月31日廃車7206(451)~1993年3月10日改造→1999年10月2日豊岡転属1997年6月24日廃車7207(553)~1992年7月30日改造→1999年10月2日豊岡転属2000年3月31日廃車7208(625)~1993年2月9日改造→1999年10月2日豊岡転属→2000年いさり火2003年1月8日廃車エーデル北近畿増結車用に改造。7301(686)~1991年12月28日改造→1999年10月2日豊岡転属2000年3月31日廃車汚物処理装置、水タンク原形砂丘用(鳥取車)~1997年11月29日廃止砂丘廃止後、つやま転用のため一部を除き津山へ転属。1999年10月2日津山無配置化で岡山転属。2004年老朽化でキハ48に置き換え順次廃車されました。キハ587209(638)~1993年3月25日改造→1997年11月29日津山転属2005年3月18日廃車7210(668)~1993年5月24日改造→1997年11月29日津山転属2004年12月6日廃車7211(669)~1992年12月29日改造→1997年11月29日津山転属2005年3月18日廃車7212(749)~1992年9月12日改造1998年9月10日廃車キロハ28101(2508)~1987年12月9日改造→1992年アコモ1998年9月10日廃車102(2509)~1988年2月15日改造→1992年アコモ1998年9月10日廃車103(2517)~1987年11月29日改造→1992年アコモ→1997年11月29日津山転属2004年6月1日廃車

2021.12.09

閲覧総数 838

-

22

EF58 P形改造

20系の110km/h運転に対応するため、元空気溜め(MR)管ホースの増設したP形を再現すべく、PZ001を使用しP形にしてみました。P形改造車(43両)1972(昭和47)年〜関西ブルトレ牽引のため(25両)米原機関区36・74・77〜80・111〜113・118下関運転所38・62〜65・69・81・82・84・85・114〜117(広島転属)103(米原転属)1975(昭和50)年〜北陸牽引のため長岡運転所35・50・71・104・105・107・110米原→長岡74・77〜80広島→宇都宮65・84・85・114・116・117米原転属96〜1982(昭和57年)9月1984(昭和59)年紀勢線旧客置き換え(10両)竜華機関区22・24・39・42・66・99・139・147・149・170左右にMR管が追加され、真ん中のBP管とあわせて3本に。左側は梁に直接接着、その他は0.5mm穴開けしはめています。

2023.11.04

閲覧総数 481

-

23

静岡315系 運用開始

2024年6月に東海道線熱海〜豊橋間、 11〜12月に御殿場線沼津〜御殿場間・身延線富士〜西富士宮間で営業運転開始予定との報道がありました。315系は、2024年度C113(3013)がC114(3014)と続番できていたのに対し、静岡にはU1(3029)〜となったため、静岡にはU14(3042)までの14本配置と予想されます。となると、6両固定8本使用(U+K)、4両固定6本使用、残りはW+Wの4組辺りで運用なのではないかと予想されます。U1・U2〜5月9日U3・U4〜5月23日U5・U6〜6月6日U7・U8〜7月4日U9・U10〜11月14日U11·U12〜12月5日U13·U14〜1月16日2024年6月1日より運用開始されました。6月1日〜1432M(A62)→464M(A67)〜U16月2日 〜464M(A67)〜U26月3日〜1424M(A26)〜U2+K26月5日〜721M(A22)〜U1+K36月6日〜789M(A29)〜U3+K66月7日〜1424M(A26)〜U4+K106月23日〜1424M(A26)〜U5+K56月24日〜1424M(A26)〜U6+K97月19日〜1424M(A26)〜U7+K107月20日〜1424M(A26)〜U8+K712月1日〜721M(A22)〜U9+K1112月3日〜 420M(A65)〜U1012月21日〜770M(A66)〜U1112月22日〜729M(A24)〜U12+K21月31日〜721M(A22)〜U13+K91月31日〜1440M(A61)〜U14デビューは4連運用からとなりましたが、下り方にK編成を組み6連運用に入ったようです。LL7+LL12+LL13〜6月6日廃車回送LL4+LL6〜6月11日廃車回送LL8+LL17〜6月12日廃車回送LL1+LL9+LL11〜6月25日譲渡回送LL14+LL16〜6月26日譲渡回送LL20+SS1〜7月24日廃車回送LL18+LL19〜7月25日廃車回送SS4+SS5+SS6〜12月6日廃車回送SS9+SS10〜12月10日譲渡回送今後211系GGと313系Wで組まれている4連固定運用の置き換えも予想されます。 A61浜松0622〜921M〜0656豊橋0709〜928M〜0900静岡静岡2114〜1440M〜2229熱海2237〜1443M〜2256沼津A62沼津0456〜727M〜0551静岡〜回〜興津0649〜733M〜0825浜松0835〜740M〜1008興津1026〜141M〜1111島田1124〜142M〜1152静岡1205〜回〜1212用宗1229〜回〜1236△静岡◯1302〜1432M〜1423熱海1437〜461M〜1714浜松1721〜488M〜1953熱海2010〜491M〜2158島田〜回〜2309浜松A63浜松●0929〜回〜1012豊橋▲豊橋1022〜944M〜1057浜松1223〜460M〜1509熱海1519〜465M〜1759浜松1808〜492M〜2037熱海2048〜495M〜2325浜松●A64浜松●0929〜回〜1012豊橋▲豊橋1105〜948M〜1140浜松1145〜949M〜1221豊橋1225〜956M〜1259浜松1304〜957M〜1338豊橋1342〜966M〜1416浜松1427〜965M〜1501豊橋1511〜回〜1546浜松1551〜760M〜1807沼津1852〜799M〜1947静岡A65静岡0520〜回〜島田0550〜420M〜0741熱海0802〜429M〜1034浜松1327〜466M〜1609熱海1617〜471M〜1854浜松1902〜778M〜2125三島2137〜265M〜2142沼津2150〜回〜富士2259〜3589M〜2322西富士宮〜回〜富士宮A66富士宮0556〜回〜西富士宮0605〜3522M〜0628富士0635〜3523M〜0659西富士宮0706〜4222M〜0817熱海0823〜1423M〜0841沼津1116〜2616M〜1153御殿場1227〜2631M〜1303沼津1324〜回〜1415静岡1907〜770M〜2017三島2034〜261M〜2039沼津2133〜831M〜2355浜松A67浜松0535〜726M〜0709興津0734〜129M〜0825島田0838〜434M〜1023熱海1032〜439M〜1302浜松1308〜464M〜1545熱海1557〜469M〜1741島田1748〜764M〜1922沼津2223〜833M〜2317静岡A68静岡0555〜722M〜0658三島0711〜739M〜0933浜松0938〜742M〜1006掛川1014〜753M〜1042浜松1050〜452M〜1325熱海1333〜457M〜1604浜松1609〜480M〜1843熱海1855〜485M〜2131浜松2138〜999M〜2212豊橋2222〜1936M〜2256浜松2327〜826M〜2355掛川〜回〜浜松GG7〜11月4日廃車回送GG1+GG2〜12月10日廃車回送GG3+GG4〜12月25日廃車回送GG5+GG6+GG8+GG9〜2月28日廃車回送

2024.04.29

閲覧総数 517

-

24

EF65 国鉄色へ

塗料削減のためEF65の国鉄色への回帰が2017年秋よりはじまりました。*EF65-2139~2016年4月28日OM出場MREF65-2065~2017年10月27日OM出場*EF65-2066~2018年2月13日OM出場EF65-2067~2018年3月27日OM出場*EF65-2068~2018年4月19日OM出場*EF65-2074~2018年6月12日OM出場*EF65-2070~2018年6月21日OM出場*EF65-2101~2018年7月6日OM出場*EF65-2091~2018年8月22日OM出場EF65-2092~2018年9月6日OM出場MR*EF65-2096~2018年10月29日OM出場EF65-2081~2019年3月1日OM出場EF65-2089~2019年7月12日OM出場EF65-2097~2019年10月2日OM出場EF65-2088~2019年12月6日OM出場EF65-2086~2020年2月14日OM出場EF65-2083~2020年9月15日OM出場EF65-2087~2020年11月18日OM出場EF65-2084~2021年3月4日OM出場EF65-2090~2021年5月17日OM出場EF65-2080~2021年11月2日OM出場EF65-2085~2022年3月10日OM出場MRはMR管付*はスノープラウなし廃車?EF65-2061~2020年2月15日OM入場EF65-2069~2020年3月30日OM入場

2019.08.02

閲覧総数 373

-

25

205系 ケヨ1~12

京葉線の205系は1989年にケヨ1(Tc108)~ケヨ12(Tc119)の12本が新製配置、これらは他車と正面デザインを変更、前面は白色で帯の色は国鉄時代にはなかったピンクとなった。 また最高速度が110キロで運転できるようブレーキの増圧が行われ、車両番号の前に○がついている。 朝晩を中心に内房線や外房線まで足を伸ばし、一部千葉までも入線している。 1994年から前面にはスカートが取付けられたが、運行番号は幕のままである。 2002年12月のダイヤ改正で休日に運転されていた快速マリンドリームの名称がなくなった。2005年12月改正までに方向幕が現在のタイプに変更されている。 なおケヨ1は、2008年9月頃より移動禁止表示器の試験車でした。 2011年7月に、最後まで残ったケヨ10がE233系により置き換えられ、京葉線での営業を終了しました。 今後ヤマへ転属されるようです。

2019.08.11

閲覧総数 614

-

26

205系 ケヨ21~23

しばらく新製投入車だけだった京葉線にも、2002年4月ミツ14が転入し、営業運転を開始している。 転入車には110キロ対応改造は行われず、基本的に51~の京葉線内の限定運用に就いている。 その後、ヤテ11がケヨ22、ヤテ15がケヨ23として転入している。 ケヨ21は205系従来の前面行先幕は黒地のものであったのに対し、ケヨ22~は白地のものになった。 2005年11月より方向幕が変更され、前面は黒地に、側面には路線名も入る現在のスタイルになった。 2007年2月ケヨ23が運用を離脱し、サハ2両は保留車、他の8両は武蔵野線用に転用ケヨM66編成となった。 また、2007年1月に発生した川越線の踏切事故により、ハエ24のモハ1ユニットが使用不能に、そこでケヨ21からMM'277が3月28日頃にハエへと転属、他の8両は東大宮操へ長期疎開された。 2008年9月には武蔵野線への転用のため長野へ入場、ケヨM36となった。 現在は、ケヨ22だけが京葉線で活躍している。

2019.08.11

閲覧総数 1944

-

27

489系 金沢車~白山

白山用のグレードアップ車は1988年10月12日より運用を開始しました。1989年1月からは反車ラウンジ&コンビニエンスカーの連結も開始されました。 H1(88年11月14日) Tc502+M'M4+Ts13+M'204M19+M'M6+Tc2 (M'204M19は89年3月6日改造M'M2と差し換え) H2(88年10月11日) Tc505+M'M14+Ts27+M'206M21+M'M15+Tc5 (M'206M21は89年1月6日改造M'M13と差し換え) H3(89年1月6日) Tc702+M'215M30+Ts25+M'205M20+M'M13+Tc302 H4(89年3月6日) Tc704+M'207M22+Ts23+M'203M18+M'M2+Tc304 1992年より首都圏のATS-Pへの対応のため、Tc車がボンネット車に変更になりました。 H4→H1(92年8月26日) Tc501+M'207M22+Ts23+M'203M18+M'M2+Tc1 92年10月23日~洗面所改良 (Tc704/304は92年9月7日国鉄色へ) H1→H2(組換なし) Tc502+M'M4+Ts13+M'204M19+M'M6+Tc2 92年7月10日~洗面所改良 H2→H3(92年12月22日) Tc503+M'M14+Ts27+M'206M21+M'M15+Tc3 H3→H4(92年3月21日) Tc505+M'215M30+Ts25+M'205M20+M'M13+Tc5 92年4月17日~洗面所改良(Tc除く) (Tc702は92年12月8日国鉄色へ Tc302は93年1月16日国鉄色へ) 1997年10月1日白山廃止、急行能登489系化。 更新工事が順次施工Wワイパーに変更 H2→H1(00年12月20日~国鉄色) Tc502+M'M4+Ts13+M'204M19+M'M6+Tc2 H3→H2(02年03月29日~国鉄色) Tc503+M'M14+Ts27+M'206M21+M'M15+Tc3 H4→H3(01年03月12日~国鉄色) Tc505+M'215M30+Ts25+M'205M20+M'M13+Tc5 H1→Z01(97年11月国鉄色)→H4 Tc501+M'207M22+Ts23+M'M2+Tc1 →M'203M18(1998年9月3日廃車) 2003年7月にはしらさぎも683系化され、485系が金沢から撤退、波動運用も減少。 2004年頃から、H3を除き編成の組換が行われました。 H1(TcTs組換) Tc501+M'M4+Ts23+M'204M19+M'M6+Tc1 2011年3月26~27日さよなら運転 2012年6月1日廃車 H2(MM'組換) Tc503+M'207M22+Ts27+M'206M21+M'M2+Tc3 2010年6月15日廃車 H3(変更なし) Tc505+M'215M30+Ts25+M'205M20+M'M13+Tc5 2010年9月1日廃車 H4(新組成) Tc502+M'M15+Ts13+M'M14+Tc1 2009年12月1日廃車 2010年3月改正で能登臨時化、定期運用が終了

2019.08.22

閲覧総数 2727

-

28

165系 シャトルマイハマ

1990(平成2)年3月10日に京葉線の東京~新木場間が開業するのにあわせ、東京~舞浜~西船橋間にTDL輸送を目的とした、快速「シャトル・マイハマ」が運転を開始した。 このために改造されたのが、 クハ165-194+モハ164-852+クモハ165-129の3両である。 同列車は京葉線の増発などで廃止に。 1995(平成7)年には、長野所に貸し出され、DD16とスハフ12にエスコートされ小海線にも入線。 「かもめビ-チ号」として長野色の169系と併結し運転されたこともあった。 同年12月には塗装を変更して上沼垂運転区に転属、αとして活躍。 αは、新潟地区のスキー輸送や臨時快速列車「ホリデー快速アルプ号」などの上越線での運用のほか、首都圏での臨時列車にも使用されたが、2001年(平成13)5月8日に廃車となった。

2019.08.24

閲覧総数 1465

-

29

KATO密連カプラーのTN連結対応

KATOの密連形カプラーとトミックスのTNカプラーとを連結できるようにしました。 トミックスのTNカプラーはカプラーの凸部に0.05mmの△部が0.1mm幅で両脇にあります。 それがはまるようにKATOのカプラーの凸を削りました。

2019.10.04

閲覧総数 3655

-

30

24系あけぼの 末期編成選定

あけぼのの末期金帯編成です。 KATO製10-822/823をベースに選定しました。 カニ24-23~白帯機器更新 オハネフ24-19~白帯 カニ24-102(98928) オハネフ25-202(98928) スロネ24-551 オハネ24-552 オハネ24-554 オハネフ25-129 オハネ25-218 オハネ25-211 オハネフ24-10(98928) オハネフ24-25~白帯 オール金帯編成例 2010/7/19 オハネフ25-121+オハネ25-151+オハネ25-148+オハネフ25-129+オハネ24-552+オハネ24-553+オロネ24-553+オハネフ25-201+カニ24-102 2011/8/10.12 カニ24-109+オハネフ24-12+スロネ24-553+オハネ24-551+オハネ24-555+オハネフ25-205+オハネ25-211+オハネ25-32+オハネフ25-125 2012/1/31 カニ24-112+オハネフ24-12+スロネ24-553+オハネ24-552+オハネ24-554+オハネフ24-22+オハネ24-3+オハネ25-220+オハネフ25-125 編成例 オハネフ24-25*+オハネ25-211+オハネ25-218+オハネフ25-129+オハネ24-554+オハネ24-552+オロネ24-551+オハネフ24-19*+カニ24-23* EF81-139+オハネフ25-129+オハネ25-151+オハネ25-220+オハネフ24-10+オハネ24-553+オハネ24-555+スロネ24-551+オハネフ25-201+カニ24-109 オハネフ25-202+オハネ25-213+オハネ25-152+オハネフ25-121+オハネ24-554+オハネ24-551+スロネ24-553+オハネフ25-117+カニ24-112 オハネフ25-202+オハネ25-211+オハネ25-152+オハネフ25-121+オハネ24-555+オハネ24-551+スロネ24-552+オハネフ25-201+カニ24-102 下り最終 オハネフ24-10+オハネ25-152+オハネ25-220+オハネフ25-202+オハネ24-24-551+オハネ24-552+スロネ24-553+オハネフ24-25*+カニ24-102 上り最終 オハネフ24-23*+オハネ24-7*+オハネ24-51*+オハネフ24-19*+オハネ24-553+オハネ24-555+スロネ24-551+オハネフ24-8*+カニ24-112 オハネフ24-8*+オハネ25-220+オハネ24-20*+オハネフ24-19*+オハネ24-553+オハネ24-554+スロネ24-551+オハネフ24-15*+カニ24-116* オハネフ24-25*+オハネ24-3*+オハネ25-152+オハネフ25-121+オハネ24-554+オハネ24-553+スロネ24-553+オハネフ24-12*+カニ24-112 カニ24-112+オハネフ24-12*+スロネ24-553+オハネ24-552+オハネ24-554+オハネフ24-22*+オハネ24-3*+オハネ25-220+オハネフ25-125 EF64-38+オハネフ25-205+オハネ25-151+オハネ25-152+オハネフ25-125+オハネ24-553+オハネ24-554+スロネ24-551+オハネフ24-19*+カニ24-112 EF64-37+オハネフ24-25*+オハネ25-218+オハネ25-32*+オハネフ25-129+オハネ24-555+オハネ24-551+スロネ24-553+オハネフ24-12*+カニ24-23* *は白帯

2020.09.24

閲覧総数 2060

-

31

風っこ 併結運転 まとめ

風っこ新緑号(北上~ほっとゆだ)2012/6/2.3~キハ48-549(みのり)+547+1541さくらんぼ風っこ(山形~寒河江)2007/6/16.17~キハ58-414+1541風っこ花回廊(米沢~長井~赤湯~荒砥~今泉)2009/6/風っこ湯けむり紅葉号(仙台~新庄)2016/10.112019/10.11~キハ48-550+キハ48-549(みのり)+547+1541風っこ奥会津(会津若松~会津川口)2012/5/3~6風っこストーブ女川(仙台~女川)湯けむり(仙台~)2019/2/9〜11~キハ48-549(みのり)+547+1541日光(宇都宮~日光)那須野(黒磯~宇都宮)2017/1/7.8~キハ40-1002+1541+547+キハ40-1001風っこ会津只見(只見~会津若松)2010/7/18.19~キハ40-2141+1541+547奥久慈風っこ(水戸~常陸大子)2005~2011風っこ南房総(館山~鴨川~勝浦)2007/4風っこ日光(日光~宇都宮)2014/2/22.23~DD51-895+547+1541+EF65-1118(別マーク)2014/6/14.15DD51-888+547+1541+DD51-8972015/6/13.172015/10/17.18キハ40-1001+547+1541+キハ40-10022016/1/9キハ40-1002+547+1541+キハ40-1001風っこ烏山(烏山~宇都宮)2011/8/27.28~1003+1541+547+10072014/8/23.24~1001/1002+1541+547+10092015/8/29.30~1002+1541+547+10012016/8/27.28~1001+1541+547+1002風っこもぐら・ループ(越後湯沢〜水上)2011年9月10·11日〜1541+547+キハ47-5122012年9月1日〜17日〜キハ47-515+キハ47-513++2014年9月1〜17日〜キハ40-583++オレンジ風っこ風っこ只見線新緑号(2016/5/4)~キハ40-584+1541+548(強風による控車)風っこそうや(旭川〜稚内)2019年7月27日〜8月12日の土休祝7日間キハ40-1720(流氷の恵み)+547+1541+キハ40-1780(花の恵み)泊まって応援!秋田エール(秋田→男鹿)2020年7月4日キハ40-2088+547+1541

2023.10.05

閲覧総数 86

-

32

EF210-326〜330 340〜348 [新] [吹]

2020年3月改正では、首都圏でもEF210-300番代が運用開始、また2020年度より新鶴見にもEF65の置き換え用として、EF210-300番代が投入されました。2020年11月8日には運用を開始しています。326~2020年10月26日新製→吹田転属(2024年2月5日)327~2020年11月10日新製→吹田転属(2024年2月21日)328~2020年11月27日新製→吹田転属(2024年1月22日)329~2020年12月16日新製→吹田転属(2024年2月2日)330~2021年7月1日新製→吹田転属(2024年2月28日)340~2022年6月14日新製→吹田転属(2024年2月15日)341~2022年6月27日新製→吹田転属(2024年2月28日)342~2022年7月9日新製→吹田転属(2024年1月14日)343~2022年7月26日新製 →吹田転属(2024年1月31日)344~2022年8月4日新製 345~2022年8月29日新製 346~2022年9月13日新製 347~2022年9月27日新製348~2022年10月13日新製2024年3月改正に向けて、吹田の100番代との配置換えが行われました。

2024.02.16

閲覧総数 348

-

33

EF66 109〜116 [吹]

二次車からは、単位スイッチ・高速遮断器の非アスベスト化、抵抗バーニア・界磁制御機器類の仕様の変更、集電装置の変更(PS22→PS22D)が行なわれたほか、灯火類が一体化した角型形状のものに変更されました。屋根部分はロンテックスによる塗り屋根化が行われ、外部塗色は車体裾部に100mm幅の青色の帯が追加されました。車体すそに青帯塗装が追加された前照灯の形状および保護カバーを設けた。 ・前面ナンバープレートの位置をやや下げた。(手すりの陰が重なるため) ・パンタグラフの変更。(PS22B→PS22D)109〜1990年1月30日新製(川崎 富士)岡山転属〜1992年5月3日?吹田転属〜1993年3月16日岡山転属〜1994年12月3日吹田転属〜1996年3月16日全検〜1997年7月14日全検〜1999年10月27日全検〜2005年1月7日全検〜2010年1月14日**全検〜2016年8月30日2023年度廃車110〜1990年2月6日新製(川崎 東洋)岡山転属〜1992年5月3日?吹田転属〜1993年3月16日全検〜1994年9月16日岡山転属〜1994年12月3日 吹田転属〜1996年3月16日全検〜2000年2月2日全検〜2005年3月28日全検〜2009年11月30日**全検〜2016年6月15日111〜1990年2月12日新製(川崎 富士)岡山転属〜1992年5月3日?吹田転属〜1993年3月16日全検〜1994年11月21日岡山転属〜1994年12月3日?吹田転属〜1996年3月16日全検〜2000年3月29日*全検〜2005年3月8日全検〜2010年9月7日全検〜2017年2月8日2023年度廃車112〜1990年2月16日新製(川崎 東洋)岡山転属〜1994年12月3日 吹田転属〜1996年3月16日全検〜1994年8月17日岡山転属〜1994年12月3日?吹田転属〜1996年3月16日全検〜2000年1月21日全検〜2004年12月13日全検〜2010年3月25日全検〜2017年3月15 日2022年度廃車113〜1990年2月22日新製(川崎 富士)岡山転属〜1992年5月3日吹田転属〜1993年3月16日全検〜1994年6月28日全検〜1999年7月18日全検〜2004年8月25日全検〜2009年9月25日**全検〜2016年9月20日2023年度廃車114〜1990年3月2日新製(川崎 東洋)岡山転属〜1992年5月3日 吹田転属〜1993年3月16日全検〜1994年5月11日岡山転属〜1994年12月3日?吹田転属〜1996年3月16日全検〜1999年6月16日*全検〜2004年8月3日全検〜2009年7月11日全検〜2015年8月17日2022年度廃車115〜1990年3月9日新製(川崎 富士)岡山転属〜1992年5月3日吹田転属〜1993年3月16日岡山転属〜1994年12月3日?全検〜1996年2月14日吹田転属〜1996年3月16日全検〜2001年2月26日全検〜2005年10月12日全検〜2010年10月14日全検〜2016年12月26日2022年度廃車116〜1990年3月16日新製(川崎 東洋)広島転属〜1991年3月17日吹田転属〜1993年3月16日広島転属〜1994年12月3日?全検〜1995年1月18日吹田転属〜1996年3月16日全検〜2000年5月31日全検〜2005年4月11日全検〜2010年4月19日全検〜2016年11月18日2023年度廃車

2024.12.14

閲覧総数 76

-

34

E26系 整備完了

トミックス92717/92718 E26系 カシオペアを整備しました。中間部にはTNカプラーと車端機器を取り付け。KATOのASSYパーツ「カシオペア」用のシールで行先表示器を。古い製品なので、車端部が金色になっています。現行にあわせてGM8 銀色に塗装しました。その後、余剰のTNカプラーから胴受けを切り取り、PZ-001のブレーキホースからMR管、0.3mmの真鍮線から、自作でBP管を製作してみました。TNカプラーも正規の位置より車体側に穴を開け直しています。

2025.01.09

閲覧総数 105

-

35

ニシ K49 K51

F編成は9次車F21まで新製されました。その後はF編成はE編成からの改造車が編入し、200系は2000番代先頭車と2階建てTsd248とT'sbd215のみ新製されました。 秋田新幹線開業に向け、1994年8月~1996年7月に、237形ビュッフェ車の225形普通車化改造や連結器の改造が行われました。 1997年1~3月には、F編成時代の7・8号車を除いた10両編成となり、K編成となりました。 1999年10月より、リニューアル工事が行われ現在にいります。 K49(F18) Mc221-1515+M'226-1086+Mk225-1418+M'226-1087+M225-1035+M'226-1088+Mpk225-502+M'226-1090+Ms215-1018+M'c222-1515 東急 1985年2月16日 連結対応 1995年7月7日 MB237-1018→Mpk225-502 K編成 1997年3月18日 225-1036・226-1089→K21 リニューアル 2000年7月4日 最終全検 2009年6月25日 廃車 2012年2月13日 2010年10月11日頃より東京方先頭車221-1515の機器搬入口の縁が黒色に変化しています。 K51(F21) 川重 1985年4月4日 連結対応 1995年3月2日 MB237-1021→Mpk225-500 K編成 1997年1月26日 225-1042・226-1104→K29 リニューアル 2001年7月12日 最終全検 2010年8月19日 K51編成は、F21編成として200系で編成単位で新製された最後の編成で、丸い鼻の先頭車の最後の新製車です。 1999(平成11)年12月改正で「こまち」との連結運用が終了、2001年9月20日に「つばさ」との連結運用が終了、200系現在自動解結装置搭載は使用されていません。

2019.07.28

閲覧総数 259

-

36

223系 ホシ V6~V28

ホシV編成は、1000番代のV編成が5本しか製造されなかったため、W編成より5本多く製造されました。編成番号は1000番代からの通し番号となりました。編成は、Mc3.223-3003+T223-2009+M'3.222-3019+Tc222-2003(V6)M222が3019からなのは、将来の編成の組み替えなどで2000番代に改番する際に、車番が重複しないようにしたためです。2000番代として最初に製造(川重)されたW10・V6・V7はライト回りに切り込みがある独特のスタイルです。V20~V28は、ホシ221系の他線区への転出に伴う編成不足のため、221系の運用に充当することになりました。機器の取り扱い誤りを防ぐため、性能選択スイッチを221系性能に固定し、6000番代(原番+4000)となりました。2008年1月21日より運用を開始しています。また識別のため、先頭車の前面貫通扉と側面乗務員扉の下部にオレンジ色の細いライン2本が追加されたほか、運転台にも「221系性能」と標記されています。V27・V28は2012年3月改正で、2000番代に復帰しています。体質改善工事V8〜2025年3月6日

2019.08.03

閲覧総数 269

-

37

113系 マリ103 207

11年2月3日、マリ103・207編成が長野に向けて廃車回送されたらしい。今回はEF64-1032牽引だったよう 各編成は、 [103]クハ111-2043+モハ112-2074+モハ113-2074+クハ111-2159 [207]クハ111-1385+モハ112-1520+モハ113-1520+クハ111-1027 103は、元コツS86編成。

2019.08.14

閲覧総数 411

-

38

211系 チタN3 N23

どちらも、グリーン車は新湘南色で揃った編成。 N3編成は、 Tc'3+M'M6+Tsd'127+Tsd109+T6+M'M5+T5+Tc3 212-127は、サロ124-27 213-109は、サロ124-9 からの改造車。 2005年01月31日に現在の編成になりました。 N3編成は、国鉄時代に新製されTs'3+Ts3を組み込んでいました。 1989(平成元)年に定員増加のためTs'がTsd'と組み換えられ、Tsd'3+Ts3となりました。 その後113系置き換えにより、東海道線はTsd'+Tsdに統一され、Tsd'3+Ts3は2005年01月19日に編成から外され、改造後タカC1編成に組み込まれました。 2012年2月4日778Mにて運用を終了、同月8日にはEF64-1032の牽引で長野へ回送されました。 N23編成は、 Tc'2011+M'M2014+Tsd'128+Tsd114+T2014+M'M2013+T2013+Tc2011 212-128は、サロ124-28 213-114は、サロ124-14 からの改造車。 06年04月21日の出場時は、213-108(湘南色)を組込。06年04月にN1編成の213と組み換え現在の編成になりました。 N23編成は、JR化後に新製され、N3編成とグリーン車を組み替え、Tsd3+Ts'3となりました。 その後113系置き換えにより、東海道線はTsd'+Tsdに統一され、Tsd3+Ts'3は2006年03月に編成から外され、改造後タカC12編成に組み込まれました。 2011年9月下旬シングルアーム換装され、2012年1月9日754Mにて運用を離脱、同月13日にはEF64-1031の牽引で長野へ回送されました。

2019.08.14

閲覧総数 413

-

39

813系 ミフR201~R222

200番代は鹿児島本線の列車増発、423系・715系の置き換えのため1997年登場しました。より経済性を重視した設計とされ、ドア周りのビードプレスを省略しているほか、号車番号の札差しやトイレの採光窓、編成番号表示部の照明が廃止されました。メンテナンス製の向上や軽量化のため車体支持装置がZリンク式から一本リンク式に変更され、台車がDT403K/TR403Kに変更されています。また車外スピーカーが新たに装備されました(製造時期で形状が異なります)。車内では、運転席周りの構造や座席の支持方式が変更されたほか、蛍光灯カバーの省略、つり革の形状を五角形から丸形に変更されました。また、200番代のみ座席の背もたれが高いものになっています。荷棚にある席番表示も廃止されました(R203の1号車は除く。自由席/指定席の表示板も設置されています)。R201~R208は、1997年3月22日改正で登場、新たに3+2+3連が登場。日豊本線や長崎本線・佐世保線の運用が拡大しています。また笹原駅下りホームが9連対応となり、門司港~南福岡で9連快速が運転されるようになりました。R209~R216は1997年6月20日、R217~R222は1997年7月25日に運用を開始し、鹿児島本線の普通列車の運用が拡大しました。200・300番代は、輸送力向上工事としてドア周辺座席の撤去が行われ+2000番台へ。ワンマン工事が実施された車は3400番台に変更となりました。その後ロングシート改造も開始されました。RM2201〜2021年4月22日RM2202〜2021年7月28日RM2203〜2021年5月28日RM3404〜2022年4月28日RM2205〜2021年11月19日/2024年12月16日RM3406〜2022年7月1日RM2207〜2021年7月2日RM3408〜2022年6月24日RM2209〜2021年5月27日→RM606〜2024年12月12日RM2210〜2021年10月1日/2024年3月27日RM2211〜2021年10月21日RM2212〜2021年11月19日/2024年5月15日RM2213〜2021年3月18日→RM604〜2024年10月15日RM2214〜2021年8月26日/2023年11月28日RM2215〜2021年9月16日/2024年11月8日RM2216〜2021年10月29日/2024年3月日RM2217〜2021年3月30日/2024年7月17日RM3418〜2022年2月12日RM2219〜2021年8月6日/2024年8月28日RM3420〜2022年3月9日RM2221〜2021年6月23日→RM605〜2024年12月12日RM2222〜2021年10月12日

2019.08.15

閲覧総数 172

-

40

EF81 89 92 [田]

田端運転所に新製配置された。 1988年3月13日に北斗星が運転を開始すると、列車選別装置の取付や主電動機の再整備などの改修工事を行い、北斗星色と呼ばれた塗装に変更された。当初は11両が整備されたが、そのうちの2両。 その後、1999年7月16日のカシオペアデビューにあわせカシオペア色へと塗装変更された。 なお、カシオペアのEF81の定期最終運用は6月24日上野着の8010レを、92号機牽引がしました。 EF81 89 三菱 1973年8月24日新製 大宮 88年11月7日北斗星 土崎 99年6月4日カシオペア 2009年9月27日廃車 EF81 92 三菱 1973年9月19日新製 大宮 88年10月29日北斗星 土崎 99年7月1日カシオペア 2012年1月15日廃車 89号機が廃車になる代わりに99号機がカシオペア色に変更されました。

2019.08.20

閲覧総数 2021

-

41

165系 シマ S1~S11

1988年新前橋区にも、車両更新工事とアコモ改善を施工した編成が登場しました。 塗装もアイボリーホワイトに青とピンクで帯をいれモントレー色といわれました。 S1~Mc88+M'52+Tc90 モントレー~1988年9月1日 前面強化~1993年7月15日/塗装94年9月20日 ~2003年9月3日廃車 S2~Mc94+M'58+Tc96 モントレー~1988年12月1日 前面強化~1994年4月8日/塗装94年12月16日 ~2003年9月3日廃車 S3~Mc98+M'62+Tc103 モントレー~1988年12月28日 前面強化~1993年9月16日/塗装95年2月3日 ~2003年9月3日廃車 S4~Mc99+M'63+Tc104 モントレー~1989年3月29日 前面強化~1993年8月30日/塗装95年5月11日 ~2003年9月3日廃車 S5~Mc105+M'69+Tc137 モントレー~1989年5月15日 前面強化~1993年12月13日/塗装95年6月22日 ~2003年9月3日廃車 S6~Mc87+M'51+Tc89 シールドビーム~1986年3月24日 モントレー~1989年5月30日 前面強化~1993年11月11日/塗装95年10月2日 ~2003年9月3日廃車 S7~Mc90+M'54+Tc92 モントレー~1989年7月19日 前面強化~1993年11月19日塗装併設 ~2003年9月3日廃車 S8~Mc92+M'56+Tc94 モントレー~1989年9月29日 前面強化~1993年7月6日/塗装95年12月8日 ~2003年9月3日廃車 S9~Mc106+M'70+Tc138 モントレー~1989年11月13日 前面強化~1993年9月8日/塗装96年10月31日 湘南~2002年8月1日 ~2003年11月26日廃車 S10~Mc118+M'76+Tc151 モントレー~1990年2月5日 前面強化~1993年9月27日/塗装97年1月16日 湘南~2002年9月4日 ~2003年11月26日廃車 S11~Mc122+M'80+Tc155 モントレー~1990年5月10日 前面強化~1993年6月26日/塗装96年5月13日 湘南~2002年10月10日 ~2003年9月3日廃車 Tc165-57 シールドビーム 腰掛け撤去~1986年12月 塗装変更~1988年12月22日 ~1993年10月1日廃車 晩年2002年には、S9~S11が湘南色に塗りかえられ、各地で活躍しました。 2002年10月5日 信州(上野~横川) 11月2~4日 草津(上野 ~万座鹿沢口) 11月9・10日 ゆけむり(上野~水上) 11月16日 内房(両国 ~館山) 11月17日 外房(両国~安房鴨川) 11月23日 犬吠(両国~銚子) 11月24日 鹿島(両国~鹿島神宮) 2003年3月29・30日 伊香保(上野~水上) 4月12・13日 奥利根(上野 ~水上) 4月27日 わたらせ(上野~小山~桐生) 5月24・25日 妙高(上野~横川) 6月14・15日 さよなら165系信越号(上野~横川) 6月21・22日 さよなら165系吾妻号(上野 ~万座鹿沢口) 6月28・29日 さよなら165系上越号(上野~水上) 2003年には、183系に置き換えられ廃車になりました。

2020.08.16

閲覧総数 2174

-

42

長野車 115・211系 運用表 2015/03改正

3月改正後の長野6両運用 A31 長野~1238M~松本 A32 松本~428M~甲府~536M~高尾~537M~小淵沢~552M~高尾~1457M~大月~1458M~高尾 A33 高尾~525M~甲府~544M~高尾~545M~甲府~336 M~大月~349M~甲府~340M~塩山~353M~甲府~564 M~高尾~559M~小淵沢 A34 小淵沢~320M~大月~1454M~高尾~531M~甲府~ 542M~高尾~441M~松本 A35 松本~424M~立川~回~豊田~回~八王子~553M~甲府~348M~塩山~361M~甲府~566M~高尾~561M~甲府 A36 甲府~522M~高尾~1451M~大月~1452M~高尾~529M~小淵沢~546M~高尾~回~豊田 A37 豊田~527M~甲府~538M~高尾~539M~甲府~550 M~立川~445M~松本 A38 松本~422M~高尾~541M~小淵沢~556M~高尾~1459M~大月~1460M~高尾~回~豊田 A39 豊田~回~立川~521M~甲府~532M~高尾~533M ~小淵沢~554M~高尾~555M~甲府~572M~高尾~1463M~大月 A40 大月~1450M~高尾~427M~松本~440M~塩山~351M~甲府~560M~高尾~565M~小淵沢 A41 小淵沢~530M~高尾~437M~松本~442M~大月~365M~甲府 A42 甲府~522M~高尾~523M~小淵沢~332M~甲府~335M~小淵沢~548M~高尾~547M~甲府~558M~立川 ~557M~甲府~570M~高尾~回~豊田 A43 豊田~回~八王子~429M~松本~436M~高尾~回~立川~447M/1239M~明科~回~松本~1243M ~長野

2019.07.20

閲覧総数 1010

-

43

211系 チタN1 N4 N21

すべて、グリーン車はボルスタ台車TR69Iを使用した、湘南色で揃った編成。 N1編成の 212-105は、サロ124-5 213-108は、サロ124-8 からの改造車。 05年09月15日の出場時は、213-114(新湘南色)を組込。06年04月にN23編成の213と組み換え現在の編成に。 サロ212-1とサロ211-1は、05年 月編成から外され、高崎C5編成に組み込まれている。 2011年11月28日の1750Mにて運用を離脱し大宮に検査入場、12月20日の出場時シングルアームに換装されました。定期運用に入ることなく、2012年1月4日~2月4日まで尾久に疎開されましたが、2月5日から運用に就いています。 N4編成の 212-101は、サロ124-1 213-107は、サロ124-7 からの改造車。05年10月07日から現在の編成になる。 サロ212-4とサロ211-4は、05年09月28日編成から外され、高崎C6編成に組み込まれている。 2011年11月22日OM検査出場時にシングルアームに換装されました。 N21編成は、 Tc'2007+M'M2008+Tsd'103+Tsd106+T2008+M'M2007+T2007+Tc2007 212-103は、サロ124-3 213-106は、サロ124-6 からの改造車。 06年03月15日から現在の編成になりました。 N21編成は、JR化後に新製され、N1編成とグリーン車を組み替え、Tsd1+Ts'1となりました。 その後113系置き換えにより、東海道線はTsd'+Tsdに統一され、Tsd1+Ts'1は2006年2月に編成から外され、改造後タカC11編成に組み込まれました。 2011年12月5日1750Mにて運用を離脱、同月9日にはEF64-1032の牽引で長野へ回送されました。

2019.08.14

閲覧総数 917

-

44

221系 ナラNA417~NA428

221系は、1989年2月から東海道・山陽本線、関西本線の老朽車取替のため投入されました。 製造は、近畿、川重、日立のほか鷹取工場・後藤工場でも製造されました。 213系をベースに3扉転換クロスシートとし、車内には案内表示器も設置されました。冷房装置は集約分散式のWAU701を各車に2基搭載しました。 最高速度が120km/hとなり、ヨーダンパの取付け(98年以降)、ブレーキの増圧などが行われたほか、耐寒耐雪装備を備えています。 編成のMT比は1:1とされ、2M1ユニットの221とM1T1ユニットの220が用意されました。 奈良には、4連・2連×各12本が新製配置され、大和路快速を中心に運用されました。 NB201~NB212編成は、2連(M1c220+T1c220)で新製され、奈良のみの配置です。 2000年~2011年にT1M1ユニットを組み込み、M1c-220+T1-220+M1-220+Tc-220の4連に組み換えられました。 2000年3月改正では、57(A12)・59(A13)・61(A14)・65(A16)からT1M1ユニットが転入し、1(NB201)・3(NB203)・5(NB205)・10(NB210)が4連化(NA411~NA414)されました。* 2010年3月改正では、14(NC603)が4連化され、T1M1ユニットで7(NB204)が4連化(NA417)されました。# 2011年3月改正では、9(A13)と15(NC604)・16(NC605)・27(NC607)・29(609)・34(610)が4連化、T1M1ユニットでNB編成すべてが4連化されました。 1+47(A12)*~NA417 →体質改善15/12/8 2+35(NC604)~NA418 →体質改善15/12/22 3+49(A13)*~NA419 →体質改善16/3/4 4+36(NC605)~NA420 →体質改善14/10/6 5+51(A14)*~NA421 →体質改善16/3/4 6+19(NC610)~NA422 →体質改善17/6/16 7+34(NC603)#~NA423 →体質改善14/1/15 8+8(NC607)~NA424 →体質改善15/6/18 9+9(NC609)~NA425 →体質改善14/11/5 10+56(A16)*~NA426 →体質改善16/7/25 11+30(A13)~NA427 →体質改善15/2/23 12+23(A13)~NA428 →体質改善15/3/27 備考:NA426のT1-56は鷹取、M1-56は後藤工場製。

2019.08.15

閲覧総数 295

-

45

50系海峡 編成選定

1988年3月13日青函トンネル開通に伴い、快速海峡も運転開始。フ+ハ+ハ+ハ+フの5連が基本編成。開通時には、オハフは16両、オハは15両の31両体制。4運用としても余裕があるようにみえますが、客車の利点でもある増解結が容易にできること、海峡線ブームもあり、11月~翌1月の間に51型オハフ3両、オハ3両が追加改造されました。なお、行き止まりではる函館方が基本編成で、青森方で増解結をしていたようです。12両編成が最長編成のようです。1989年3月11日改正では、利用状況により、フ+ハ+ハ+フ+ハ+ハ+フの7連が基本編成。はつかり140km/h運転開始の、1991年3月16日改正では、フ+ハ+ハ+フ+ハ+フの6連が基本編成。翌1992年3月14日改正では、フ+ハ+フ+ハ+フの5連となり、開業時の基本編成と同じ両数にもどりました。この改正に向け、オハフへの自販機の設置が行われ、5001.5002.5004.5005.5011.5012.5013.5015の8両に設置され、3号車に連結されるようになりました。1994年12月3日改正では、フ+ハ+ハ+フの4連に短縮、4号車に自販機車となりました。その後利用促進のため、1997年4月26日からオハフ5010カラオケカーが6・11号の3号車として運用を開始。6月1日からオハ51をカーペットカーとして2号車に連結。マイクロ製はこの頃を製品化。1998年3月1日からは「ドラえもん海峡海底列車」が運転開始され、「ドラえもん」のイラストが描かれようになりました。またオハフ5007.5008がドラえもんカーとなり、一部座席撤去し売店が設置されました。海底駅停車の4往復に対応のため、2両のみの改造。2002年12月の東北新幹線八戸開業による運行体系変更で快速「海峡」が廃止されました。トミックス98780を2セット購入しましたので、12両で考えると、函館方の1号車よりフ+ハ+ハ+フ+ハ+ハ+フ+ハ+ハ+フ+フ+フフ+ハ+ハ+フ+ハ+フ+ハ+ハ+フ+ハ+フ+フフ+ハ+フ+ハ+フ+ハ+ハ+フ+ハ+ハ+フ+フなど時代にあわせて組成してみようと思います。客車なので両数や組成は自由でいいと思いますが、ある程度の規則性があった方が実車っぽいですね。51型も製品化してくれて、混ぜられたらもっと味がでるのですが。ED79は函館方の2エンドのパンタグラフしか、原則使用していないので、列車の向きの参考にもなりますね。

2022.06.04

閲覧総数 2131

-

46

DD51 後期車 屋根 製作

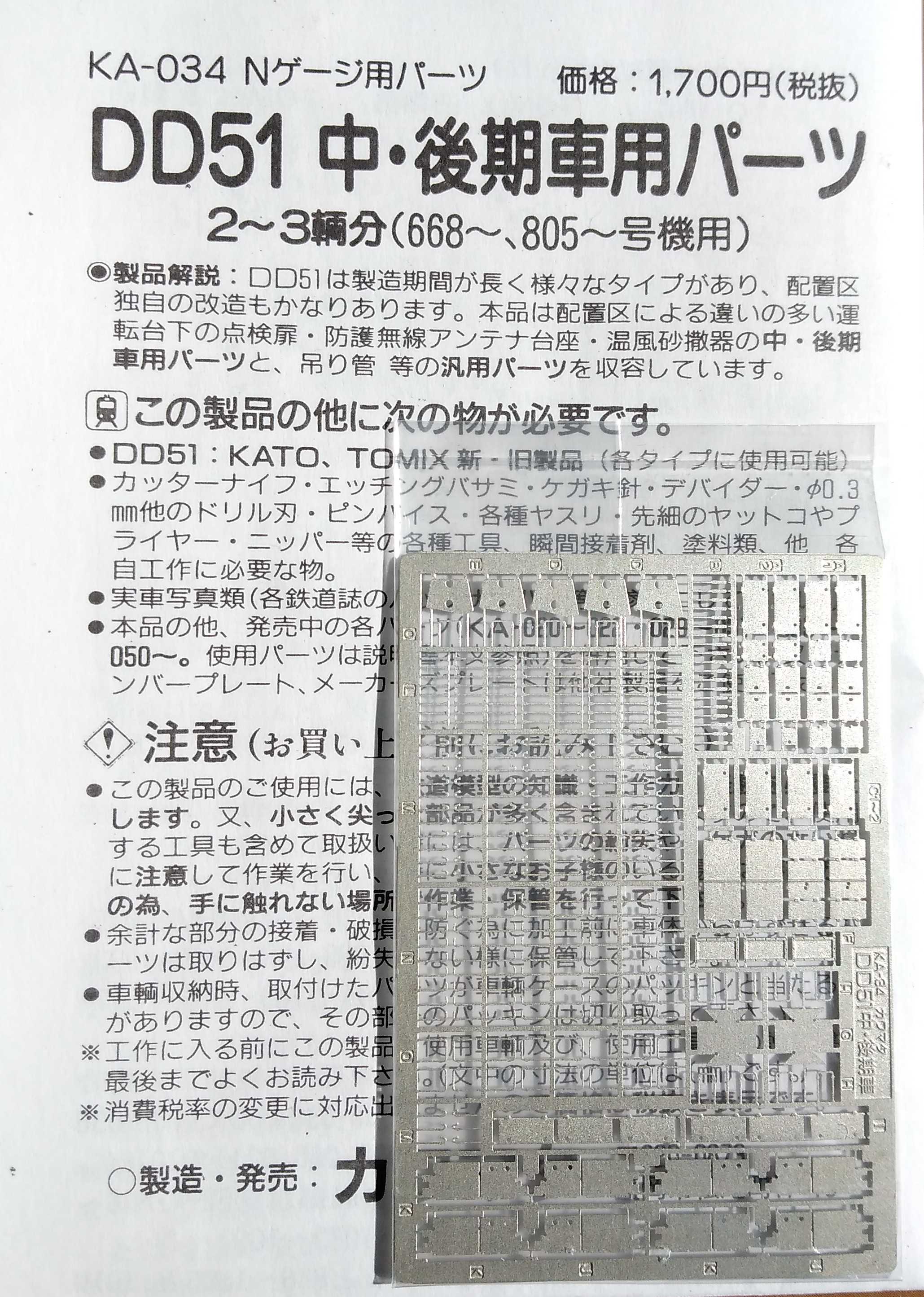

トミックスでは、単品発売のない後期車の屋根を作っていきます。さよならトワイライトやさよなら北斗星、KATOの北斗星色で発売されていますが。今回は、カワマタさんの中・後期車用パーツを使用しました。確認できた限りでは北海道では、1136~がこの配置。若番車でも屋根を交換した車両は後期車と同様な屋根のようですね。換気扇付きの屋根がなかったので、手持ちのものから改造しました。ちょうどパーツセットに換気扇カバーがあったのでそれを使用します。ガーランドベンチレターをデザインナイフで切り取り、SGエキゾーストの側、換気扇カバーから1.2mm内側に移設します。パーツNのフックをSGの左上に。0.2mmの真鍮線を2.4mmに折り曲げ、換気扇カバーの間に二つ設置しました。

2023.02.09

閲覧総数 693

-

47

EF210 355〜372 [吹] [新]

2023(令和5)年度からの新製車は、ヘッドライトがLEDに変更されました。吹田と新鶴見に配置されています。355(吹)~2023年8月24日新製356(吹)〜2023年9月6日新製357(新)〜2023年9月20日新製358(新)〜2023年10月3日新製359(新)〜2023年10月18日新製360(新)〜2023年11月6日新製361(新)〜2023年11月16日新製362(新)〜2023年11月30日新製2023年2月13日より梅田貨物線の大阪駅(うめきたエリア)設置に伴う地下化により、23.5パーミルの勾配が新たに生じたことから、吹田貨物ターミナル~安治川口間の一部貨物列車で300番台による後補機連結が開始されました。瀬野八とは異なり、上下列車とも後補機が連結されています。2024年度は、9両新製。363(新)〜2024年11月28日新製364(新)〜2024年12月12日新製365(吹)〜2025年1月8日新製366(吹)〜2025年1月20日新製367(吹)〜2025年2月3日新製368(吹)〜2025年2月17日新製369(吹)〜2025年3月12日新製370(吹)〜2025年3月19日新製371(吹)〜2025年3月27日新製2025年3月改正で、EF65の定期運用は終了。EF66も2運用まで削減されました。2025年度は、6両新製予定。372(吹)〜2025年4月15日新製

2024.02.16

閲覧総数 1009

-

48

東京駅100周年 富士 運転 14/12/19

19日は東京駅100周年を記念し、富士で行く伊豆の旅(東京~伊東)が運転されました。 EF65-501+カニ24-23+オハネフ24-23+オハネ24-49+オハネ24-51+ オハネ24-7+オハネフ24-19の編成で白帯に揃えた編成でした。 尾久から東京までの回送は、EF65-1115とのPPで運転されました。

2019.07.20

閲覧総数 380

-

49

EF64 黒磯訓練 2013/09

9月の乗務員訓練では、EF64-1000が使用された日がありました。 当日上野着のあけぼのの間合いで当番してるようで、訓練列車の時刻もいつもとは、かなり異なりました。 当番した機関車は以下の通り 8日~1052 9日~1053 14日~1051 15日~1031双頭 22日~1052 23日~1053 29日~1053 30日~1051 10月 10日~1051 11日~1030 編成は、黒磯方から オハネフ25-14+オハネ25-238+オハネ25-229+オハネ25-231+オハ25-503+オロハネ25-501 でした。

2019.07.22

閲覧総数 582

-

50

カシオペア方転 12/10/14

2012年10月12日~14日のカシオペアクルーズ運転のため、カシオペア編成の方転が行われました。 これは乗客に日本海側の景色を楽しんでもらうために、行われました。 11日には EF510-510+カハフE26+カシオペア編成+EF510-509という編成で、 14日には、 EF65-1115+カシオペア編成+カハフE26+EF81-133という編成で、 尾久~上野~我孫子~南流山~上野~尾久間で運転されました。

2019.07.22

閲覧総数 271

-

-

- 美術館・展覧会・ギャラリー

- 訪れました、大阪・関西万博

- (2025-04-25 23:50:47)

-

-

-

- 寺社仏閣巡りましょ♪

- 今期初!東大寺散策「西伽藍と東伽藍…

- (2025-04-22 17:18:26)

-

-

-

- 妖怪ウォッチのグッズいろいろ

- 今日もよろしくお願いします。

- (2023-08-09 06:50:06)

-