2025年09月の記事

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

福岡県宗像市 『大島②』

福岡県宗像市 『大島①』の続き。大島灯台から遊歩道を歩いて風車展望所まで。道のりはかなり長く、風車展望所まで片道1時間ほど。一部道が荒れていて、雑草が生い茂っているところもある。1人でひたすら歩き続け、本当に辿りつけるか不安だったが何とか風車展望所まで歩ききった。風車展望所。牧場の小高い丘の上にある風車と展望台。潮風に扇がれて風車が回るようになっているそうだが、訪れた時は回っていなかった。昼は展望台から眺める玄界灘と大空が綺麗だった。夜になると天体観測のスポットになってるんだとか。大島砲台跡。1935年(昭和10年)に大島の一部が下関要塞のうちの大島砲台となり、カノン砲が4門配備される。1945年(昭和20年)には砲兵部隊が緊急配備されていた。太平洋戦争終戦後にカノン砲は撤去されたが、コンクリート製の基礎が現在も遺構として残っている。砲台跡では2024年(令和6年)の響きあうアート宗像で展示された作品がいくつか見られた。観測所跡。玄界灘の敵艦の距離や速度を図るために使われていた建物で、ここにも響きあうアート宗像の作品があった。日本海海鮮・戦死者慰霊碑。1905年(明治38年)の日本海海戦において、島の沖合の玄界灘で大日本帝国海軍とロシア帝国海軍の艦隊が衝突。4830名のロシア兵と117名の日本兵が戦死した。戦死した英霊の安らかな永眠を祈り、2013年(平成25年)に大島砲台跡近くに慰霊碑が設置された。カナディアンキャンプ大島牧場で飼育されている馬たち。バス停の近く、柵から顔を出してこちらを興味深そうに見ていた。可愛い。カナディアンキャンプ大島牧場では乗馬体験ができるようになっており、馬に乗りながら大島の絶景を楽しめる(事前予約制)。沖津宮遥拝所。宗像大社の三宮の一つである沖津宮の遥拝所。「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群の1つとして世界遺産に登録されている。島の北部、大島から約48km離れた沖ノ島・沖津宮へ拝む場所で、沖ノ島は一般人の上陸ができなくなっている為、ここが沖津宮へ最も近い参拝所となる。海沿い、石段を上ったところに社殿が建てられている。天候条件が良いとここからも沖ノ島が見れるようになっている。正三位神社。御祭神は綿積大神(ワタツミノオオカミ)。沖津宮遥拝所の左手に鎮座する。かつては沖津宮の末社だった。安倍宗任の墓。安倍宗任は平安時代の武将で、陸奥国(現福島県、宮城県、岩手県、青森県)の豪族。安倍元首相の先祖でもある。前九年の役にて宗任は敗れ、伊予国(現愛媛県)へと流され、更にその後大島へと流されこの地で亡くなった。近くには宗任が建立した安昌院があり、島内唯一の寺院となっている。港周辺に点在する旅館や民宿。大島交流館。中津宮、沖津宮遥拝所、沖ノ島を中心に、大島の歴史や文化を紹介・展示している。入場料は無料。厳島神社。御祭神は市杵島姫神(イチキシマヒメノカミ)。古くは市杵島神社、弁財天社とも呼ばれていた。夢の小夜島。室町時代の連歌師である宗祇がこの島に訪れ、和歌に詠んだ小島。手前には朱塗りの鳥居が立ち、小島を覆うように生える松の緑とのコントラストが美しい。干潮の時だけ近づけるようになっており、満潮の時には鳥居と小島が海に浮かび干潮の時とはまた違った光景を作り出す。海の道(干洲)。夢の小夜島の近く、干潮時のみ現れる海へと伸びる道。訪れた時はすっかり潮が引いており、奥の岩場まで行けるようになっていた。17時半の船に乗り、本土へ帰着。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.09.30

コメント(0)

-

福岡県宗像市 『大島①』

玄界灘と響灘の境界部に浮かぶ島(有人島)。「筑前大島」と呼ばれることもある。島内に鎮座する宗像大社 中津宮と沖津宮遥拝所は「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群の1つとして世界遺産に登録されている。面積は7.45㎢、周囲は17km、人口は540人。横に長い島で起伏に富んだ地形をしている。神湊港から旅客船、フェリーで行けるようになっている。1日7便。神宿る島と言われる沖ノ島に最も近い島で、島の北部海沿いには沖津宮遥拝所があり、漁港近くの御嶽山麓には中津宮が鎮座している。施設や観光スポットが豊富で、島内にはホテル、旅館、民宿がいくつか点在しており、キャンプ場もある。漁港周辺には食事処やカフェもあり。観光スポットは風車展望所、大島灯台、御嶽山など。乗馬クラブ、バギーパークなどの体験スポットもある。釣りの名所でもあり、多くの釣り人が訪れている。レンタサイクル、レンタカー(要予約)あり。島内には観光路線バス「グランシマーレ」が運航している。徒歩専用のコースとして九州オルレ宗像・大島コースがあり、名所を巡りながら歩いて島をぐるりと一周することも可能となっている。日本神話において、天照大神(アマテラスオオカミ)が宗像三女神に御神勅を下し、湍津姫神(タギツヒメノカミ)がこの島を治め中津宮が鎮座したと言われている。1643年(寛永20年)に津和瀬の海岸に異国船が到来し、異国船警戒の為に遠見山山頂などに番所が設けられ、沖ノ島にも見張りが派遣されていた。1889年(明治22年)に宗像郡大島村として村政を開始。1905年(明治38年)の日本海海戦では沖合で大日本帝国海軍とロシア帝国海軍の激しい戦闘が起こり、大日本帝国海軍が勝利。犠牲になった多くのロシア兵の遺体が島へと流れ着いたという。1935年(昭和10年)に下関要塞のうちの大島砲台となり、カノン砲が4門配備された。太平洋戦争終戦後にそれらのカノン砲は撤去されたが、台座や観測台などの遺構が現在も残っている。2005年(平成17年)に宗像市へ編入合併した。2013年(平成25年)に先の日本海海戦の慰霊の為、大島砲台跡に日本海海鮮・戦死者慰霊碑が建立された。2017年(平成29年)に宗像大社 中津宮と沖津宮遥拝所が「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群の1つとして世界遺産に登録された。神湊港から旅客船「しおかぜ」に乗り大島へ。所要時間は片道約25分。大島へ向かう途中で見える地島。こちらの島も神湊港から行けるようになっている。大島に到着。大島港渡船ターミナル。観光案内所と売店があり、2階は展望デッキとなっている。レンタサイクルが借りられるようになっているが数に限りがあり、1台もない場合は待ちが必要。付近には予約制のレンタカー大島もあり。宗像大社 中津宮。御祭神は湍津姫命(タギツヒメノカミ)。宗像大社の三宮の一つ。「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群の1つとして世界遺産に登録されている。詳しくは宗像大社 中津宮を参照。御嶽山登山口。御嶽山の標高は224mで、島内の最高峰。ここから約800mの登山道を歩き、山頂の御嶽山展望台を目指す。登山道の序盤は急勾配が続き、途中に何箇所かベンチが設けられている。木々に包まれ木漏れ日差し込む登山道。山頂を目指してひたすら登っていく。歩き続けて20分、山頂に到着。御嶽山展望台。御嶽山の山頂にあるパノラマ展望台。登山だけでなく、車でも来れるようになっている。晴れた日は地島や相島、長崎県の壱岐島、福岡本土の福岡タワーやPayPayドーム福岡が見える。展望台からは天候の条件が良いと沖ノ島も見える。訪れた時は薄ぼんやりとではあるが沖ノ島が見えた。御嶽神社。国指定史跡に指定されている。御祭神は天照大神(アマテラスオオカミ)、湍津姫命の荒魂。五穀豊穣、家内安全、入試合格の祈願に訪れる人が多い。この地に湍津姫命が降臨したと言われている。宗像大社 中津宮とは古くから深い関わりを持っており、中津宮と繋がる形で境内が形成されている。社殿の裏側からは国家祭祀の遺跡が発見されている。大島灯台。島の北西に立つ灯台。1926年(大正15年)に初点灯し、1973年(昭和48年)に自動化されている。天気が良いとここからも沖ノ島が見える。大島灯台の手前左手に三浦洞窟までの道が伸びている。木々のトンネルをくぐって海岸に出て、そこから海沿いを歩いて三浦洞窟へ。三浦洞窟。海岸沿いに空いている高さ5m、奥行き6mの浅い洞窟。1643年(寛永20年)にヨハンというキリスト教の神父がこの島に流れ着き、この洞窟に隠れ住んでいたと言われている。キリスト教にまつわるものが見れると思いきや…洞窟内には何故か仏像や地蔵が安置されている。馬蹄岩。海岸沿いにある白色の巨岩。沖ノ島の沖津宮に祀られている田心姫神(タキリヒメノカミ)が馬に乗ってこの岩から沖ノ島へ飛び渡ったと言われ、岩の凹みはその時にできた馬の足跡と伝えられている。ハマヒサカキの群生。ハマヒサカキは海岸に生える常緑低木。県内では玄界灘から周防灘までの海岸に分布していて、大島では大島灯台の岬の斜面に群生している。岬から見た海岸の景色。福岡県宗像市 『大島②』へ続く↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.09.28

コメント(0)

-

福岡県宗像市 『宗像大社 中津宮』

宗像大社の三宮の一つで、宗像三女神のうちの1柱である湍津姫神を祀る神社。「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群の1つとして世界遺産に登録されている。御祭神は湍津姫命(タギツヒメノカミ)。沖津宮の田心姫神(タキリヒメノカミ)、中津宮の湍津姫命、辺津宮の市杵島姫神(イチキシマヒメノカミ)の三柱の神を総称して宗像三女神と号し、三宮を総称して宗像大社という。古くから道の神様として崇敬されており、交通安全、航海安全の御利益がある。また、境内社の一つである織女神社は、縁結びの神様として篤く信仰されている。宗像三女神は天照大神(アマテラスオオカミ)と素盞鳴尊(スサノオノミコト)との誓約によって生まれた神。三女神が天照大神より御神勅を授かって玄界灘の島々へと降り立ち、統治し始めたことが宗像大社の始まりと言われている。御嶽山の山頂にある御嶽山祭祀遺跡を起源とし、海に面した高台に本殿が造営された。中津宮本殿造営の後、御嶽山祭祀遺跡の場所に御嶽神社が建立され、宗像大社 中津宮と御嶽神社を繋ぐ形で境内が形成された。現在では地元のみならず全国からも参拝者が訪れており、春と秋の大祭では島外からも参列者が集まり大きな賑わいを見せている。毎月1日と15日に月次祭が行われている(1月は15日のみ)。1月に歳旦祭、2月に節分祭、5月に節句祭、4月に昭和祭と春季大祭、6月に大祓式、8月に七夕祭、9月に沖津宮神璽奉遷祭、10月に秋季大祭、11月に明治祭、12月に大祓式・除夜祭など、年間を通して様々な神事・祭事が行われている。4月に行われる春季大祭は豊漁と五穀豊穣を祈念する祭りで、沖津宮遥拝所と御嶽神社でも行われる。7月の七夕祭は境内社の織女神社で行われる祭りで、鎌倉時代から行われている。10月の秋季大祭は豊漁と収穫を感謝する祭りで、島外からも多くの参列者が集まる。一の鳥居。正面鳥居の石鳥居。海に面して建っている。社号碑。近代社格制度において最高位である官幣大社に列している。二の鳥居。神池、太鼓橋。手水舎。石段。木々に囲まれていて、空気も綺麗。神門。木造の銅板葺。石造狛犬。神門から海まで続く参道。冬至の前後40日間の間には、朝日が社殿から鳥居までの一直線上に昇り、宮地嶽神社の光の道のような光景が作り出される。拝殿。切妻屋根の銅板葺。福岡藩主黒田氏の再建。本殿。県の重要文化財に指定されている。檜皮葺の流造。屋根の鰹木の部分が特殊な造りとなっていて、円形と四角形を3つ束ねたものが載っている。この鰹木は陰と陽を表し、3つ束ねているのは宗像三女神を表していると言われている。宗像氏貞の建立で、17世紀前半に再建されたもの。社殿の全体像。前戸神社、年所神社、御嶽神社。辺津宮と同じく、本殿を囲むようにして末社群が並んでいる。祓方神社、國玉神社、岡堺神社。三笠宮殿下御手植の招霊の木。授与所。社務所。授与所の横から天ノ真名井へと続く道が伸びている。天ノ真名井。岩の隙間から湧き出る霊泉で、飲用が可能となっている。すぐ真下を天の川が流れている為、高天原の井戸の名前を取り天ノ真名井と呼ばれるようになったそう。須賀神社、恵比須神社、天満宮、大歳神社、牽牛神社。一の鳥居の右手に鎮座している。牽牛神社の御祭神は伊邪那岐命(イザナギノミコト)。天の川を挟んで小高い丘の上に鎮座している。織女神社。御祭神は伊邪那美命(イザナミノミコト)。縁結びの神様として信仰されている。参道左手の小高い丘の上に鎮座しており、手前には天の川が流れている。天の川を挟んで対岸の方に牽牛神社が鎮座していることからもうかがえるように、中津宮は七夕伝説発祥の地とも言われており、8月7日の旧暦七夕の日にはここで七夕祭が行われている。期間中は七夕飾りがされる他、期間限定の御朱印も頒布される。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.09.20

コメント(0)

-

福岡県宗像市 『宗像大社 辺津宮②』

福岡県宗像市 『宗像大社 辺津宮①』の続き。高宮参道入り口。ここから森林を歩いて本殿裏にそびえる宗像山を登り、宗像大社で最も神聖とされる高宮祭場へ。途中、田心姫神(タゴリヒメノカミ)と湍津姫神(タギツヒメノカミ)の御分霊を祀る第二宮と第三宮があるので、まずはそちらへ参拝に行く。高宮参道。木々に包まれた自然あふれる参道で、とても空気が澄んでいて落ち着いた気持ちになれる。松尾神社、蛭子神社。本殿周りとは別の場所に鎮座する2社の末社。第二宮。御祭神は田心姫神。沖ノ島に鎮座する沖津宮の御分霊。宗像大社では総社である辺津宮を第一宮とし、沖ノ島の御分霊を祀る第二宮、大島の分霊を祀る第三宮まで参拝すれば、宗像三宮を参拝したと信仰されている。社殿は神明造で、伊勢神宮 皇大神宮(内宮)の別宮の旧社殿。沖ノ島は一般人の上陸ができなくなっている為、沖津宮への参拝はこの第二宮と大島にある沖津宮遥拝所だけとなっている。第三宮。御祭神は湍津姫神。大島に鎮座する中津宮の御分霊。こちらの社殿も伊勢神宮 皇大神宮(内宮)の別宮の旧社殿を移築したもの。第二宮、第三宮は毎月1日と15日に月次祭、1月に新年祭、4月に春季大祭、10月に秋季大祭が行われている。沖ノ島と異なり大島は上陸が可能となっており、中津宮への直接参拝も可能。高宮祭場。沖ノ島と共に宗像大社で最も神聖な場所の一つ。市杵島姫神(イチキシマヒメノカミ)の御降臨の地と呼ばれる神域。社殿が創建される前の神籬(ひもろぎ、神が宿るとされる場所や物のこと)の祭場で、自然崇拝を今に伝える貴重な古代祭場となっている。現在でもこの地で祭事が行われており、毎月1日15日に月次祭、4月に春季大祭、10月に秋季大祭、高宮神無備祭が行われている。高宮祭場の右手に見える小さな社殿(?)。高宮割符守という変わった御守りがある。木でできた御守りの右側に氏名、裏側に願い事を書いて真ん中から2つに割った後右半分を懸け所に奉納し、残った左半分はお守りとして1年間大切に持っておくというもの。神宝館。8万点以上にも及ぶ国宝指定された沖ノ島神宝や、宗像大社の重要文化財が多数展示、保存されている。1・2階に沖ノ島神宝、3階に宗像大社の祭事の資料や刀剣などが展示されている。拝観料は一般800円、高校生・大学生500円、小学生・中学生400円。神宝館に展示されている沖ノ島神宝の数々。金製指輪、神鏡、勾玉、管玉、鉄剣、鉄刀など。いずれも国宝に指定されている。三笠宮殿下応制歌歌碑。"沖ノ島 森のしげみの岩かげに 千歳ふりにし 神祭りのあと"と記されている。1975年(昭和50年)の宮中歌会始の儀にて、三笠宮殿下がお読みになられた御歌。歌碑は殿下の筆によるもので、同年の10月に百合子妃殿下と共に辺津宮を参拝された時に建立された。祖霊社。御祭神は祖先御魂。末社の一つで、かつては玄海町に鎮座していたが1891年(明治24年)にこの地に遷座した。祈願殿。交通安全、厄除け、七五三などの祈願が行われる場所。建物は平成の大造営にて新たに建てられたもの。こちらでも御札、御守りを授与しており、御朱印もここで授与される。清明殿。本殿と共に、結婚式が行われる場所の一つ。巫女の舞の披露にも使われることがある。むなかた茶愉。二の鳥居の手前にあるカフェ・ギャラリー。2023年(令和5年)4月にオープン。名物の姫餅や茶愉カレー、ブレンドコーヒーや紅茶などがいただける。参拝後の夕刻、みたらし姫餅と八女茶のセットをいただいた。宗像護国神社。2576柱の御英霊を祀る。日清戦争、日露戦争の記念碑を宗像郡遺族連合会が譲り受け、2321柱の英霊の平安を祈ったことが始まり。1982年(昭和57年)に本殿と祭器庫が造営され、新たに255名の戦没者が英霊として合祀され、御祭神の総数は2576柱となった。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.09.18

コメント(0)

-

福岡県宗像市 『宗像大社 辺津宮①』

全国に7000社以上ある宗像神社、厳島神社、及び宗像三女神を祀る神社の総本社。「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群の1つとして世界遺産に登録されており、福岡県宗像大社沖津宮祭祀遺跡出土品・伝福岡県宗像大社沖津宮祭祀遺跡出土品が国宝、境内が国指定史跡、本殿、拝殿、石造狛犬一対、木造狛犬一対などが国指定重要文化財にそれぞれ指定されている。御祭神は市杵島姫神(イチキシマヒメノカミ)。沖津宮の田心姫神(タキリヒメノカミ)、中津宮の湍津姫神(タギツヒメノカミ)辺津宮の市杵島姫神の三柱の神を総称して宗像三女神と号し、三宮を総称して宗像大社という。三宮の総社として辺津宮は九州の本土に鎮座しており、市杵島姫神を祀っている。皇室、国家を守る神として、また古くから道の神様として信仰されており交通安全、航海安全の祈願に参拝する人も多い。伝承は日本神話から始まっており、日本最古の神社の一つとも言われている。高天原での天照大神(アマテラスオオカミ)と素盞鳴尊(スサノオノミコト)の誓約で天照大神が剣を噛み砕き、息を吹きかけて生まれたのが宗像三女神と言われている。天照大神より「歴代天皇をお助けすれば、歴代天皇が祀るでしょう」と御神勅を授かり、三女神が玄界灘の島々へと降り立ち、統治し始めたことが宗像大社の起源とされている。宗像は日本における最初の国際港だったと言われており、海外との貿易や外交を果たすことにより、天皇が祀るとされていた。国郡里制が施行されると宗像郡は神領として与えられ、当地の豪族であった宗形氏が神主として奉祀し、神郡の行政も司ることになった。宗形氏は後に宗像氏として武士となり、有力な国人領主となる。戦国時代に入ると戦火に巻き込まれて宗像大社は度々破壊され、同時に宗像氏も衰退。しかし朝廷や武士の信仰も篤く、何度も再建を果たしている。本殿は1578年(天正6年)に大宮司の宗像氏貞が再建し、拝殿は1590年(天正18年)に筑前領主だった小早川隆景によって再建されている。江戸時代に入ると、福岡藩の黒田氏からも崇敬された。明治時代に入ると廃仏毀釈によって鎮国寺が分離され、1871年(明治4年)に国幣中社に列し、翌年に官幣中社に昇格。1901年(明治34年)には最高位の官幣大社に昇格した。太平洋戦争終戦後は境内が荒廃したが、宗像市出身で宗像大社を崇敬していた出光興産の創業者、出光佐三の寄進によって整備が行われた。現在は太宰府天満宮、宮地嶽神社、筥崎宮などと共に福岡県を代表する神社として知られ全国から沢山の参拝者が訪れており、年間の参拝者数は100万人を超えている。毎月1日と15日に月次祭が行われている(1月は15日のみ)。1月に歳旦祭、2月に節分祭、4月に春季大祭、7月に大祓式・夏越祭、10月に流鏑馬神事、秋季大祭、献茶祭、11月に西日本菊花大会、12月に古式祭、鎮火祭、大祓式・除夜祭など、年間を通して様々な神事・祭事が行われている。中でも10月に行われる秋季大祭が有名で、祭事の初日に行われる「みあれ祭」では、辺津宮と中津宮の御座船2隻と地元の漁船約200隻が大漁旗やのぼりを掲げながら、大島港から神湊まで海上を進んでいく様が圧巻。宗像大社の秋の風物詩となっている。12月に行われる古式祭は特別な神饌を神前に祀る祭事となっており、800年以上の歴史を持っている。大鳥居。参道入り口の正面鳥居。麻生太郎元首相の曾祖父で、炭鉱経営者で麻生商店の社長も務めた麻生太吉の寄進。石灯籠。辺津宮の建造物の中では比較的に新しい。最近寄進されたものだろうか?二の鳥居。社号碑。心字池。中心に太鼓橋が架かり、池畔には藤棚も見られる。たまに魚が跳ねて水音を鳴らしている。太鼓橋。心字池の中心、参道の部分に架かる石造の反橋。勅使館。天皇陛下や皇族、その勅使が参拝に来た際に滞在する場所。祓舎。手水舎。柄杓が置かれておらず、直接水を受けて清めるようになっている。神門。大正時代に再建されたもの。扉に菊花紋が見られる。神門から拝殿までの間には握舎と呼ばれる木造の屋根が設けられている。銅製狛犬。神門の両脇に一対が置かれている。拝殿。国指定重要文化財に指定されている。切妻造妻入で杮葺。宗像宮と書かれた神額が掛かっている。1557年(弘治3年)に焼失し、その後1590年(天正18年)に筑前国の領主であった小早川隆景によって再建されたもの。本殿。国指定重要文化財に指定されている。五間社両流造で杮葺、朱塗りとなっている。ここに市杵島姫神を祀る。拝殿同様、1557年(弘治3年)に焼失し、1578年(天正6年)に第80代大宮司の宗像氏貞が再建した。授与所。前述の通り道の神様である為、様々な種類の交通安全の御守りやステッカーがあり、他にも神札や御朱印帳などの授与品がある。儀式殿。結婚式などの催事の時に使われる。以前は東京都の靖国神社にあった建造物だが、宗像大社に移築された。末社群。本殿を囲むようにして、22の社殿に121の末社が鎮座している。現在の社殿は江戸時代前期に整備されたもの。国郡里制が施行されて宗像は九州で唯一、神郡に定められ、神郡の領域は現在の宗像市、福津市を中心に遠賀郡、鞍手郡、粕屋郡の一部にまで広がり、それぞれの地域に祀られた神を集合奉祀したのが現在の末社群となっている。本殿を囲むようにして末社が並ぶその様は、各地域の神が宗像大社を総氏神として仰いだことを現在に伝えている。写真の末社は左から仮宮、大神神社、貴船神社、津加計志神社。正三位神社、和加神社、孔大寺神社、国連神社、浪折神社、宮田若宮神社。宇生神社、政所神社、百大神社、二柱神社。藤宮神社、稲庭上神社、妙見神社、千得下符神社、祇園神社。織幡神社、牧口神社、御鑰持神社。これら末社の他に、境外神社の王子神社、浜宮社がある。福岡県宗像市 『宗像大社 辺津宮②』へ続く↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.09.16

コメント(0)

-

福岡県宗像市 おふくろ食堂 はまゆうの玄海茶漬けセット

○玄海茶漬けセット玄海茶漬け、ご飯、海老天・かき揚げ、赤だし(+50円で貝汁に変更可)、漬物海老天・かき揚げ。サクッと揚がっていて美味い。玄海茶漬け。タレに漬けた鯛の切り身をご飯に乗っけて、だし茶をかけていただく。道の駅むなかたにある食事処。地元の食材を用いた様々な料理がいただける。丼もの、うどん、カレーなどのメイン料理に加えて、カウンターに並べられた小鉢、刺身、揚げ物などを取り、最後に料金を払う方式。今回いただいた玄界茶漬けセットははまゆうの名物料理のセットで、玄海茶漬けに赤だしと漬物が付いている。単品注文も可。新鮮な鯛の切り身をごまたっぷりのタレで漬けたものをご飯にのっけて、だし茶をかけていただく。鯛の切り身はプリップリでタレとの相性も良し。あっさりとした味わいの熱めのだし茶と共に食べるとなお美味しい。道の駅むなかた。物産直売所では宗像で採れた新鮮な野菜や、大島、地島で獲れた魚介やその加工品、手作りの弁当、お土産などが売られている。はまゆうの他にも、米粉パン工房「姫の穂」やスムージースタンド「FRATTO」があり、広場ではイベントもよく行われている。じゃらんの全国道の駅グランプリでは毎回上位にランクインしており、毎日沢山の観光客が訪れている。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.09.15

コメント(0)

-

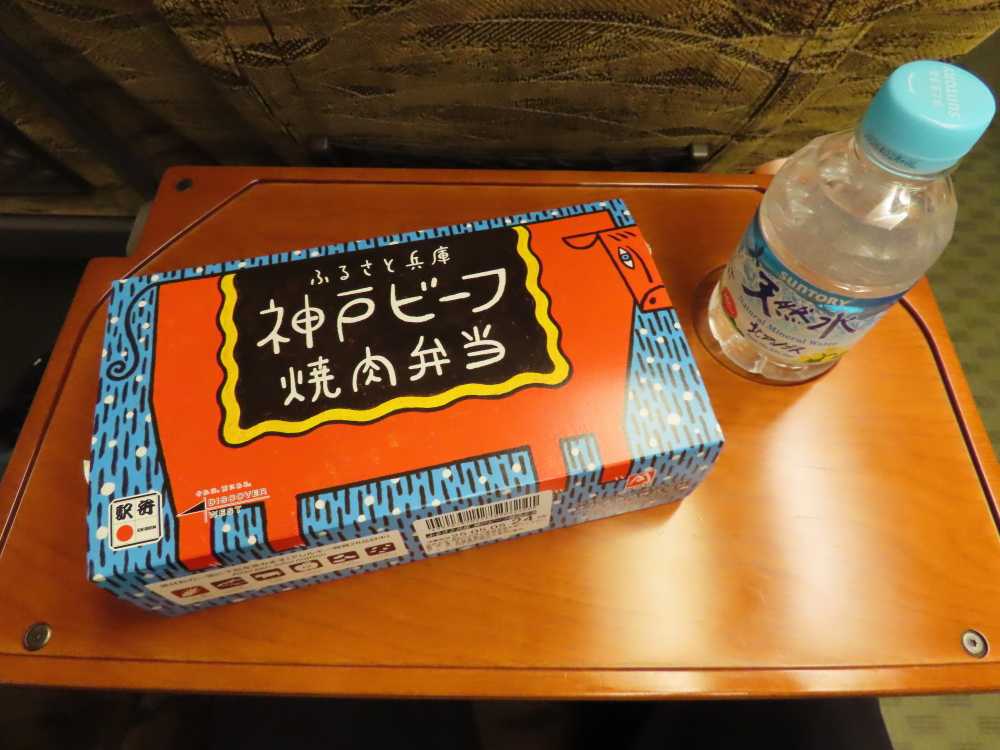

駅弁 まねき食品 ふるさと兵庫 神戸ビーフ焼肉弁当

○ふるさと兵庫 神戸ビーフ焼肉弁当だし飯に載った神戸ビーフ使用の牛焼肉、玉葱煮、パプリカ煮、ししとう素揚げだし飯に載った神戸ビーフ焼肉。糸状じゃない方の赤い塊はパプリカ煮。右側に入っていたのが肉の方に散らばったのかな?GWの2泊3日の兵庫旅行の帰り、新神戸駅で買った駅弁。兵庫県のブランド牛「神戸ビーフ」をタレで絡めて焼き上げ、それを味付けしたご飯の上に載せた贅沢な駅弁。米は国産米を使用。神戸ビーフ(神戸牛)は但馬牛と呼ばれる黒毛和牛の中でも、厳格な基準を満たしたものにだけ付けられるブランド。肉は味に深みがあって歯ごたえと舌触りが良かった。タレとうまく絡み合っていて、ご飯との相性も抜群だった。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.09.14

コメント(0)

-

兵庫県神戸市 『布引の滝』

新神戸駅の裏側の六甲山の麓、神戸市を流れる生田川中流に懸かる雄滝、雌滝、夫婦滝、鼓ヶ滝の4つの滝の総称。日本の滝百選、日本三大神滝の一つ。日本三大名瀑に数えられることもある。雄滝の落差は43m、滝壺の面積は430㎡、夫婦滝の落差は9m、鼓ヶ滝の落差は8m、雌滝の落差は19m。雄滝が4つの滝の中で最も上流に位置し、そのすぐ近くに夫婦滝があり、更に下流に鼓ヶ滝、雌滝と続いている。雄滝は2段の流れを持つ段瀑で、夫婦滝は2条の流れを持つ分岐瀑、鼓ヶ滝と雌滝は急傾斜の岩肌を水が滑るようにして流れ落ちる直瀑となっている。主に雄滝を指して布引の滝と呼ぶことが多く、名前の由来は白い布をかけたようにして水が流れ落ちる様子から。初夏は新緑が綺麗で、秋は紅葉の名所としても知られている。平安時代から和歌や物語に登場し、浄瑠璃、歌舞伎にも取り上げられたことのある由緒ある滝として知られている。滝までの道中には布引の滝が詠まれた和歌を記した歌碑が多数見られる。新神戸駅から徒歩で5分の場所にあり、日本の滝百選にも選ばれる名瀑の中でもトップクラスにアクセスが良いことで有名。新神戸駅。西日本旅客鉄道(JR西日本)、神戸市交通局の駅。三ノ宮駅から電車で約3分。山陽新幹線が停車する神戸市の主要駅だが、駅そのものはそこまで大きくなくコンパクトなものとなっている。この駅のすぐ裏にそびえる六甲山の麓に、布引の滝がある。この日は有馬温泉に行き、帰りの新幹線まで数時間空いたのでどこかに寄っていこうかと思った矢先に、駅のすぐ近くに滝があると知ったので早速行ってみることに。新神戸駅に入って、もしくは入り口の手前を右に行くと、布引の滝への案内がある。それに従って滝まで歩いていく。神戸布引ロープウェイ。神戸布引ハーブ園から山頂まで伸びるロープウェイ。ゴンドラは全面ガラス張りとなっていて、空中散歩を楽しみながら、神戸の街並みや夜景を中から一望できるようになっている。歌碑。滝の道中には至る所に歌碑が見られ、ほとんどの歌に布引の滝が詠まれている。1枚目の写真は藤原定家の歌で、平安時代に詠まれたもので"布引の 滝のしらいと なつくれば 絶えずぞ人の 山ぢたづぬる"と記されており、歌の冒頭に布水の滝が登場している。砂子橋。国の重要文化財に指定されている。1900年(明治33年)に完成したレンガ造り3連アーチ橋。水道橋で、雌滝や鼓ヶ滝で取水した水を対岸へ渡す役割を持っている。架橋から120年以上経った今も現役。途中の分岐地点。ここから左に行くと雌滝へ、右の階段を登って進んでいくと雄滝へ。雌滝観瀑台に到着。雌滝はここから眺めるようになっており、滝の近くまでは行けない。ベンチが設けられていて一息つきながら滝を見れるようになっている。雌滝。読みは「めんたき」。落差は19m。ほぼ垂直の岩肌を水が滑るようにして流れ落ちる。布引の滝の中では最も下流に位置する滝。手前を木々が遮っている為、全体像は見れない。秋になると周辺のモミジが美しく紅葉し、綺麗な秋景色を作り出す。雌滝取水堰堤。滝の手前に見える、アーチ状に石を積んで造った堰堤。ここで汲み上げられた水は砂子橋を通って奥平野浄水場に送られている。堰堤の右側には、ドーム状の屋根を持つ石造りの建物がある。堰堤の下の滝壺。更に遊歩道を歩いて雄滝へ。雌滝から雄滝までの道はちょっとしたハイキングコースとなっている。鼓ヶ滝。読みは「つつみがたき」。落差は8m。布引の滝の中で最も落差が低い滝。遊歩道の真上から見るようになっているが、長く枝を伸ばした木に遮られてほとんど見えない。雌滝から10分ほど歩き、雄滝に到着。雄滝観瀑台。観瀑台近くにある観音堂。雄滝。読みは「おんたき」。落差は43m、滝壺の面積は430㎡。布引の滝の中で最も上流に位置しており、布引の滝と言うと基本的にこの滝のことを指す。2段の滝で、白色の巨岩の真ん中に布が掛かるようにしてさらさらと水が流れ落ちている。落差はこの滝が最も高いが、静かに美しく水が流れていく様は雌滝よりもこっちの方が女性的と感じるのは自分だけだろうか?水が流れ落ちていく様子。滝の上部3分の1のところが上段の滝となっていて、そこから下段の滝は流れが屈折しながら、最後は水が広がるようにして滝壺へと流れていっている。広く大きな滝壺。夫婦滝。落差は9m。2条の流れを持つ滝。雄滝のすぐ下流にある。少し上った場所から見た雄滝。雄滝と夫婦滝のツーショット。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.09.13

コメント(0)

-

福岡県福岡市 『玄界島』

博多湾の入り口に位置する島(有人島)。面積は約1.16㎢、周囲は4km、人口は353人。博多湾の入り口に位置しており、円錐形の島で中央に遠見山がそびえている。ベイサイドプレイス博多ふ頭から渡船で行けるようになっている。1日7、8便。島の海岸沿いに道路が整備されており、歩いて島を1周できるようになっている。島内には車道もきっちりと整備されていて車も走っている。ただし公共交通機関はなく、レンタサイクルもなし。観光スポットは後述する百合若大臣にまつわるスポットや小鷹神社、大浜、遠見山などがあり、小さなカフェや予約制の海鮮料理店もある。漁業が盛んな島で、釣りの名所としても知られている。1274年(文永11年)の文永の役と1281年(弘安4年)の弘安の役、所謂元寇において付近を元軍が通過したことが記録に残っている。1645年(正保2年)には江戸幕府によって外国船を監視する遠見番所が設けられた。1961年(昭和36年)に福岡市へ編入した。2005年(平成17年)に福岡西方沖地震が発生し、家屋の大半が全半壊するなど多大な被害を受けた。それから復興が進められ、2008年(平成20年)に復興を遂げている。平安時代の豊後の国王、百合若にまつわる伝説が残る。新羅との戦いの途中、百合若は玄界島へと立ち寄るが、左大臣の座を狙っていた別府兄弟に置き去りにされてしまう。それから2年の時が経ち、百合若の愛鳥の緑丸が浜辺に辿り着き、百合若の妻である春日姫に手紙を宛てる。緑丸は春日姫から墨と硯を授かり玄界島へと向かうが、途中で力尽きてしまった。その後百合若は壱岐の漂流船に助けられ、無事本土へ帰還。そして裏切者の別府兄弟と再会し、兄弟を弓で射抜いてついに復讐を果たした。別府兄弟によって岩山に閉じ込められていた春日姫を救出し、人々の前に現れた百合若はそれから「百合若大臣」と呼ばれるようになったという。この百合若の物語の舞台となった場所が島内にいくつか見られ、伝説が由来となった地名も存在する。また百合若の愛鳥であった緑丸は小鷹神社に御祭神として祀られている。ベイサイドプレイス博多ふ頭。ここから渡船「みどり丸」に乗り玄界島へ。所要時間は片道35分。ベイサイドプレイス博多は港の複合施設で、湾岸市場、海鮮料理店「博多豊一」、ビュッフェレストラン「リタの農園」などがある。夏はビアガーデン、冬は牡蠣小屋など四季を通して様々なイベントも行われる。付近には波葉の湯、博多ポートタワーがあり、コインパーキングも完備。玄界島旅客待合所。渡船の乗降口のすぐそばにある。中はエアコンが効いていて、自販機もあり島歩きの休憩地点としても活用できる。にゃる's COFFEE。港のすぐ近くにある、小さなカフェ。こだわりのコーヒーや紅茶、クッキーやパンが販売されている。辺りには島の猫たちがいっぱい。住宅地。山の斜面に敷き詰められるようにして、新しい住宅が沢山建っている。一部急斜面になっているところには階段だけでなくエレベーターも設けられており、昔は麓から物資を輸送する小型のモノレールも配置されていた。一番上に見える建物は玄界小中学校。小鷹神社。御祭神は伊弉諾尊、伊弉冉尊、緑丸。百合若の愛鳥で春日姫から墨と硯を授かり、島に残された百合若の元へと向かうも、途中で力尽きてしまった緑丸を祀る。717年(養老元年)の創立と言われている。現在建てられている鳥居のすぐ隣には、福岡県西方沖地震で落ちた古い鳥居の笠木が置かれている。石段がかなり急。石段が急なので一度挑戦してみてはいかがですか?(玄界島ホームページより引用)。イタチぐら。小鷹神社の近くにある小さな砂浜。かつてはイタチが沢山いたんだとか。夏になると海水浴ができるらしい。島の周辺に整備された道路を歩き、いざ、島を一周。机島。島の西の方にある小さな島。大机島と小机島の2つからなる。島の形が机っぽいのでこの名が付いた。マゴメ。百合若が置き去りにされたと伝わる小さな浜。柱島。島の北西、900m沖に浮かぶ島。岩肌が柱を積み上げたような形(柱状節理)になっていることからこの名前が付いた。大小の海食洞が見られる。大浜。島の北にある浜。大きな岩が2つ見られる。監視塔跡。立神岩の上にあり、現在は完全に廃墟と化している。立神岩。島の北東の海沿いにある巨岩。立場崎。百合若が緑丸の帰りを待ったと言われている浜辺。旧玄界中学校。2009年(平成21年)に玄界小学校と玄界中学校が合併されたため、こちらは廃校となっている。玄界小中学校の運動会はこの運動場で行われているそう。勤王の志士墓碑。1866年(慶応2年)に玄界島で処刑された、福岡藩の志士である斎田要七、堀六郎の墓碑。両者共に正五位に叙されている。玄界島納骨堂のすぐ前にある。寄木浜。緑丸の亡骸が流れ着いたと言われている場所。現在は漁港となっている。アイランドポート。島内にある唯一のスーパーマーケット。日曜日以外に営業しており、水曜日は午前中のみの営業となっている。福岡県西方沖地震玄界島復興モニュメント。地震後に玄界島が復興し、新しくなった島を多くの方々に訪れてもらえるようにと、地震やこれからの島づくりの気持ちを風化させないようにと建立されたモニュメント。百合若伝説の鷹をイメージしたものとなっている。漁師料理 福玄丸。住宅地にある予約制の海鮮料理店。玄界島で獲れた新鮮な魚介をいただける。遠見山。玄界島で最も標高が高い山。標高は218m。百合若公園の横に登山口がある。ちなみに写真からは見切れてしまっているが、遠見山の隣に見える小さな山は大臣山といい、百合若が住んでいたと言われている。玄界小中学校。島内にある唯一の学校。元々は玄界小学校だったが、2009年(平成21年)に玄界島中学校と合併した。若宮神社。玄界小中学校の裏にある神社。醜い女性の神様を祀っておりその神様が美しいものを嫌うため、醜い外見をしたオコゼを捧げる習慣が今も残っているそう。森の中に鎮座していて、静かな雰囲気。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.09.12

コメント(0)

-

大分県竹田市 『音無井路円形分水』

昭和初期に竹田市南西部の地区を灌漑するために造られた分水装置(円筒分水)。正式名称は「音無井路十二号分水」。土木学会の近代土木遺産に認定されている。大野川水系の大谷川を水源とする分水装置で、大谷川から取水し円形分水までは音無井路という暗渠(地中に埋設された水路)となっており、その暗渠に12箇所の廃土用の窓が設けられている。このことから十二号分水と呼ばれている。水はサイフォンの原理を利用して内円筒の中心から0.7㎥/sの水を湧出させ、内円筒に設けられた20個の均等な四角形の小窓から分水がされ、3つに仕切られた外円筒に流れた水が3つの水路に渡る仕組みとなっている。分水の歴史は江戸時代からある。1693年(元禄6年)に岡藩によって井路開削計画が進められ着手されたものの、豪雨災害によって失敗し通水には至らず、更に責任者であった須賀勘助が引責により切腹することになってしまった。明治時代に入って再び通水の計画が進められ、1892年(明治25年)に現在の円形分水の位置まで通水がされる。大正時代末になると周囲の村も大谷川からの取水を始め、水の分配を巡り組合員の間で対立が発生。騒動が深刻化することとなる。この問題を解決するために、水を適切に分配できる円筒分水の建設が計画され、1934年(昭和9年)に音無井路円形分水が完成した。毎年4月10日には水神祭が行われている。新百木トンネルの入り口手前、その右手の方に音無井路円形分水がある。駐車場もあり。東屋。東屋から歩いてすぐの場所に円形分水がある。音無井路円形分水。水田が広がる一帯に、一基静かに円形分水は佇んでいる。柵などはないので間近で見学できるようになっている。元々は石造の円形分水だったそうだが、1984年(昭和59年)に改修され、現在は鉄筋コンクリート造りとなっている。音無井路と円形分水の取水口。大谷川から取水した水は岩に掘られた暗渠(音無井路)を通じて、円形分水へと続いていく。音無井路から流れた水は円形分水の手前で2つの水路へと流れていく。内円筒。王冠のような形をしていて、中心部から勢いよく水が湧き出ている。水は綺麗で、水が絶え間なく湧き出ていく様子はやはり見ていて気持ちいい。熊本県の山都町にある円形分水も良かったが、こちらもまた…円形分水、いいかも。内円筒外側に設けられた小窓。小窓は全部で20個あり、湧き出た水がここから溢れて外円筒の方へと流れていっている。外円筒。3つに仕切られており、仕切りの面積はそれぞれの水路に割り当てられた水量に比例している。割り振られている小窓の数も同様で、それぞれの水路に5個、7個、8個割り振られている。「水は農家の魂なり」と記された石碑。大谷頭首工管理道路開設記念碑。須賀勘助の頌徳碑。1693年(元禄6年)より須賀勘助の井路開削計画にて水路が造られたが、豪雨災害によって計画は頓挫し、勘助は責任を取り切腹。無念の死を遂げた彼であったが、分水の歴史の第一人者としてここに頌徳碑が建立されており、いつも円形分水を見守っている。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.09.11

コメント(0)

-

大分県竹田市 『矢原湧水』

竹田湧水群の一つ。名水百選に選定されている。湧水量は1日3600t。緒方川沿いに位置する、竹田湧水群の中で最も小さな湧水地。水の多くは川へ流れていっているが、ポンプアップして水道水としても使われている。付近に駐車スペースあり。矢原湧水入り口。河宇田水源から進んだ先にある、T字路を右に曲がってすぐの場所にある。名水 矢原湧水と書かれた標識が立っており、その近くに車を2台ほど停めるスペースがある。矢原湧水。民家の裏側に、湧水が溜まる小さな池がある。水は柄杓で直接汲む形となっている。すぐそばを緒方川が流れており、水はほとんどが川の方へと流れていっている。佇まいはまるで露天風呂のよう。湯気が立ち込めていたらすぐにでも浸かりたい気分だ。澄みわたる清らかな湧水。水中には水草がいっぱい。岩の隙間から湧き出る湧水。湧き出る水は静かに水面と水中の水草をゆらゆらとを揺らしている。矢原湧水の目の前を流れる緒方川。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.09.10

コメント(0)

-

大分県竹田市 『泉水湧水』

竹田湧水群の一つ。名水百選に選定されている。湧水量は1日4320t、水温は約15℃。岩の亀裂から湧き出る湧水で、浅い水深の小さな池を持ち、水は清らかで非常に透明度が高い。久住・阿蘇山の伏流水が長年の歳月をかけて湧出していると言われている。水は飲用可能で、軟水でのどごしも良く、味は九州一とも言われているんだとか。水量豊富でミネラルウォーターになっている他、農業用水にも使われている。昔は水源の近くに水車を設け、精米や製材をしていたそう。奥の方には諏訪様と呼ばれる水神を祀る祠がある。水源の近くに駐車場があり、そこに竹田湧水群の案内板が設置されている。県道8号沿いにある泉水湧水入口の看板。昔はこの看板のすぐ隣に木造鳥居があったようだが、今はなくなっていて土台だけが残っている。名水竹田湧水群の碑。泉水湧水。水源から湧出した水は小さな池を作っており、周辺はきっちりと整備がされている。澄みわたる清らかな湧水。水草を揺らしながら静かに流れていく様はとても心地良い。水汲み場。汲み口はなく、柄杓で直接水をすくって汲む方式となっている。ちょうど空きのペットボトルがあったので早速汲んで飲んでみたが、とても軟らかくて、のどごしが良いのがすぐに感じ取れるくらい美味しかった。水路へと流れていく湧水。岩の亀裂から湧き出る湧水。水面を盛り上がらせながら、勢いよく水が湧出していっている。諏訪様を祀る祠。水神だそうで、泉水湧水をいつも見守っている。訪れたときは気づかなかったが、泉水湧水のすぐ裏側に諏訪神社がある。祠はそちらの分霊だろうか?↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.09.09

コメント(0)

-

大分県竹田市 『長小野湧水』

竹田湧水群の一つ。名水百選に選定されている。塩井湧水と鳴滝の2つからなり、塩井湧水の湧水量は1日5760t、鳴滝の湧水量は1日960t。竹田湧水群の中では最も自然が残された状態となっている。塩井湧水は集落の少しはずれに位置する水源地で、湧水は主に農業用水として使われており、付近に広がる水田では湧水を用いた名水米が栽培されている。鳴滝は鳴滝神社の境内にある水源地で民家の間の細道を通った先にあり、白水の滝に近い形で岩の隙間から湧き出た岩清水が滝となって流れ落ちており、湧水は農業用水や水道水として利用されている。湧水で不治の病が治ったという伝えが残っており、滝の中段には祠が祀られている。塩井湧水には駐車場があり、水汲み場も設けられている。集落の田園のあぜ道を通っていく必要があるので車の運転には注意。塩井湧水。駐車場の前には水源地から流れた水が溜まってできた小さな池がある。ここから塩井水路を通じて湧水が流れていき、周辺の田畑を潤している。初夏にはホタルが見れるそう。塩井湧水に咲いていたアジサイの花。水汲み場。駐車場のすぐ近くにある。円形となっていて四方に汲み口がある。駐車場から更に30m進んだところに、塩井湧水の水源地がある。塩井湧水水源地。岩の隙間からこんこんと、絶え間なく水が湧いている。こちらにも水汲み用に柄杓が置いてある。水源地から駐車場近くの池へと続く小川。水面は水中の水草を揺らしながら静かに揺れていて、水は底の砂地が見えるほど綺麗に透き通っている。水際に生える緑もまた美しい。塩井水源から車で4分ほどの場所に鳴滝がある。こちらには駐車場がないので、道脇の邪魔にならないところに停める。鳴滝神社鳥居。1906年(明治39年)に造られたもの。しばらく歩くと鳴滝に到着。鳴滝。ほとんど人の手が入っていないありのままの自然を残した水源で、どこか神秘的な雰囲気。近づくとひんやりとして涼しい。一見すると滝そのものだが川に懸かってはおらず、実際には岩壁の亀裂から水が湧き出ており何条かの流れを作っている。滝の中段に祀られている祠。よく見ると滝の上段からも微かに水が流れ落ちている。滝の前にある賽銭箱。岩肌を伝って流れ落ちていく鳴滝の岩清水。柱状節理の立派な岩肌。鳴滝から流れた水はそのまま周辺の田園へと流れていっている。竹田の湧水で育ったお米は「名水たけた米」の銘柄で販売されており、美味しい名水米として評価が高い。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.09.08

コメント(0)

-

大分県竹田市 『河宇田湧水』

竹田湧水群の一つ。名水百選に選定されている。湧水量は1日8400t。竹田湧水群の中では最も湧水量が豊富で、道路沿いに位置しており最もアクセスが良い。湧水はミネラルウォーターやウイスキーの原水としても用いられている。竹田湧水群巡りの中心地とも言える場所で、広い駐車場やトイレを完備し複数の水汲み場も設けられており、連日多くの水汲み客が訪れている。付近には名水を用いた麺とスープが自慢のラーメン店「中華そば こっとん」や湧水で養殖したエノハを食べられる食事処「命水苑」があり、釣り堀もある。竹田湧水群は主に阿蘇山系の伏流水を水源としており、市内には50ヶ所以上にわたる水源地が点在している。1日の湧出量は60000~70000tと言われており、豊富な湧水量に加えて優れた水質を誇り、飲料水、生活用水、農業用水、淡水魚の養殖など幅広い分野で用いられている。湧水はミネラルウォーターとして販売されている他、湧水で育てられた米は名水米として親しまれている。すぐ近くには中島公園河川プールがあり、夏は多くの家族連れの観光客で賑わっている。県道8号線沿いに見える河宇田水源の看板。すぐそばに駐車場と水汲み場がある。水汲み場。駐車場のすぐそばに位置し、10本の汲み口があり汲みやすいように工夫がされている。かつての水汲み場。中華そば こっとん。名水を用いて作った麺とスープ、大分県産の食材を用いたこだわりの中華そばがいただける。併設するコットン水車では、地元の方々が育てた新鮮な野菜が販売されている。食事処 命水苑。名水で育てたエノハ(九州の一部地域におけるアマゴやヤマメの総称)を用いた料理がいただける食事処。メニューはエノハの塩焼きや甘露煮、ニジマスのあらいなどがあるが、頭からしっぽまで骨ごとサクッと食べられるエノハの唐揚げが人気。釣り堀。釣り竿代とエサ代は無料。釣った魚は100gにつき300円で買取する形となっており、持ち帰りの他に命水苑で調理して食べることも可能(調理台が別途必要)。エノハの養殖場。水はもちろん湧水を用いており、自然の水で育ったエノハは一層美味しいものとなっている。命水苑の裏側にある湧水池。周辺はコンクリートで舗装されている。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.09.07

コメント(0)

全14件 (14件中 1-14件目)

1