2010年02月の記事

全28件 (28件中 1-28件目)

1

-

コネクションの次は

『遠くから来てもらってるのに先週はご免なさいね。』教室まで往復3時間。それほど苦にはならないんですが、せっかく行くので出来ればたくさんレッスンしたいです。みんなご近所に住んでるとは思えませんけど、他の生徒さんはどのくらいかかるんでしょうか。飛行機とか新幹線とかで来られてる方もいらっしゃるんでしょうかね。復活されたサマンサ先生に今回もルンバベーシックを見ていただきました。『(リーダーの)肘が動き回らなくなったからコネクションが大分安定してきましたね。それじゃ、今度は次の課題に行きましょう。』ルンバベーシックは果てしなく続く予感です。今回のお題。『自分が今、何を見せているのかはっきり踊る。』見せるポイントは3つあるそうです。1 まっすぐな立ち姿2 背骨の移動3 ボディ・ムーブメント私たちの今の踊りは3番ばっかりだそうです。確かに途切れない流れは大切なんですがグニャグニャではだめで、すっと足の上に立った姿や背骨が足を乗り越えて行く様子も見せるとのこと。いつのまにかまた妖怪一反木綿になってましたでしょうか。私はリーダーが足に乗るのが遅いので気になっていましたから、言っていただいてシメシメと思っていたんですが、どうも彼の方は私の軸がブレブレなのが気になっていたらしく、彼の方もシメシメと思っていた様子なんです。ファンからホッケースティック、ニューヨークあたりまでをどのカウントのどの部分で何を見せるのか一つずつ見て行きます。ラフな言い方をすると、オンカウントと&(エンド)カウントを明らかに踊り分けるみたいなことでしょうか。私が一番問題だったのはファンに開く直前のカウント3で、ディレイド・ウォークをテキトーに踊ってたってことみたいです。ここでもきちんと背骨の移動を見せなければいけないということと、ディレイドのときにも軸が中心から大きくズレないということ。踊りの強さを見せるのはこの中では1番と2番なので、あまり3番ばかりで踊っていると特に競技会では周りに溶けてしまって見えてこないのだそうです。『流れに注意して踊ると強さがなくなって、強さを追求すると流れがなくなるみたいに行ったり来たりするのはもったいないですから、両方が見えるようにきちんと踊り分けるのが課題です。もちろんコネクションはそのままでね。』言うはヤスシ、行うはキヨシ。

2010/02/28

コメント(6)

-

やわらかな足

今日はダンスシューズ店のはしごをしました。最初に行ったのは格安の靴のお店。実は靴ひもをとめる金具が折れてしまったんです。フィギュアスケートの織田選手みたいに試合中でなくてよかった。よっぽど想定外の力がかかったんでしょうかね。『ホントですか?』みたいに店長も驚いておられましたよ。その修理が終わったので取りに行ったんです。これからは基礎練のときだけ履くことにしようかなと思います。ただで直してくれました。次に向ったのは、もう十年来のおつきあいのお店です。こちらで前回買ったセミ・オーダーのように修正してもらったぴったりの靴、試合で2度ほど履いたんですが、どうしても痛くてずっと履いてられないんですね。やっぱり小さすぎるんじゃないだろうか。踵が浮かんでる感じがするんですよ。それで再度調整してもらいに行ったんです。大将も新しい靴が欲しいというので一緒に行きました。『やっぱりもう少し大きいサイズ買って、その小さいのは誰かに上げれば。』なんて言われてたんですけど、どうも問題は私の履き方にあったようなんです。『ラテンシューズは踵から入れようとしちゃダメですよ。』ピッタリのオーダーシューズを履くにはコツがあるんだそうです。まず靴を床においてつま先を入れます。次に足先の左右のひもを手前側から1本ずつ、これ以上あがらないところまで引き上げます。そうすると親指から中指までの3本がしっかりと床について、自然と踵が落ちますのでそれまで踵は入れようとしてはいけないんだそうです。踵が入ったら親指側にひねります。これでインサイドにしっかり乗れるように履けるんですね。『カリーナが靴オーダーしてくれた時に店で履きながら”皆にも教えてあげた方がいいわよ”といってたんですよ。』カリーナ直伝の靴の履き方。踵がすぐにスポッと入ってしまうのは靴が大きい証拠なんだそうです。私は今まで十年近く大きいサイズの靴で踊ってたんですね。『またすこしでも違和感があったらいくらでも直しますので、懲りずにごひいきくださいね。』といって試合で使える網タイツくれました。もうお店は閉店間近でさっきまで賑わっていたお客さんはみんな帰られています。『ちょっといま新しい靴デザイン中なんですけどモデルになってくれませんか。』シルエットの美しいパーティ用ダンスシューズ。普段のよそ行きの靴としても履けそうです。スタンダード・ラテン両用のパーティ用のシューズは、私は特に必要ないんですけど、足が細く見えていいななんて思ってしまいました。『ちょっと足を触らせて頂いてもいいですか?』何事かと思ったら、足の親指と小指の付け根の当たりをギューっと握るんです。『これ、痛くないですか?あー、それでか。ごくたまーにこういう方いらっしゃるんですよね。足が凄くやわからかいんです。ホラ。』足の幅がじゃばらみたいに伸縮自在なんですよ。それでいろんな靴のサイズに足がフィットしちゃうみたいです。昔水泳やってたから足ヒレみたいになっちゃったのかな。ドレスの方もいつもドレスをリフォームじゃなくて自分をリフォームして中古品でやりくりしてましたからね。最近はそれも難しくなって来ましたが...。

2010/02/27

コメント(8)

-

インビクタス 負けざる者たち

ラグビーというのは私の中では最も自分から遠い位置にあるスポーツの一つだと思っていました。やってる知り合いもいないし、ルールも知らないし、お正月にテレビでやっててもすぐにチャンネルを変えてしまいます。でも、この映画は感動しました。力のある選手たちが本当に自分たちの力を出して戦うと、国が変わるんですね。1995年のラグビー・ワールドカップは南アフリカで開催されました。それまで人種差別がひどくて国際的に除外されていたんですが、前年、とうとうアパルトヘイトは撤廃され初めての黒人大統領ネルソン・マンデラ(モーガン・フリーマン)が立ち、国際試合にも参加できるようになったんです。このマンデラさんという方、よく知りませんでしたが、素晴らしい人格者です。白人社会の圧政によって刑務所に27年間も入れられていたにもかかわらず、彼らを恨むことなく仕事にも起用し、なんとか国の大多数を占める黒人たちと少数派の白人たちの融合を計ろうとするんですね。貧富の差はあきらかでした。しかもお互いに憎み合っています。一体どうしたら長い差別の歴史から人々の心を解き放つことができるでしょうか。ワールドカップを1年後に控え、大統領は弱小チームだった南アフリカ代表の主将フランソワ・ピナール(マット・デイモン)をお茶に招待します。チームを応援しているのはそれまで白人だけでした。チームメンバーも黒人は一人だけ。新たに力を握った黒人スポーツ協会は今までのチームをつぶし、チームカラーもエンブレムも変えようとするんです。しかし大統領は『白人たちの誇り』であったラグビーチームをつぶすことなく、黒人の子供たちにもラグビーを教えたりするキャンペーンを張って、チームを『南アフリカ共和国の誇り』にしようと考えるんですね。そのためには何としてでも強いチームになってもらう必要がありました。チームメンバーも次第に自分たちの大きな使命を自覚するようになり、せいぜい準々決勝までだろうといわれていた弱小チーム『スプリングボクス』は大方の予想を跳ね返して勝ち進みます。これ、凄いのは実話だってことですよ。決勝戦なんて本当に国が一丸となって白人も黒人もなくチームを応援していました。相手はニュージランドのオールブラックス。いくらラグビーに疎い私でも、このチームのことは知っています。このとき日本はニュージーランドと当たって145-17なんていう大量得点差で負けてるんです。(大会記録だそうです)黒いユニフォームで、全員がまるで戦車のように屈強な選手たち。そして『ハカ』というマオリ族の戦闘の儀式をするんですよね。『ガンバッテ、ガンバッテ』みたいに聞こえる気合い入れの踊りなんですけど、15年くらい前でしょうか、オロナミンCかなにかのCMに使われてました。この試合は盛り上がりました。それまで何一つ誇れるものがなかった南アフリカの人々が、目の前で起こるかもしれない奇跡に向かって必死に応援するんですね。そのエネルギーは計り知れないものだったと思います。クリント・イーストウッド監督、客の感動のツボを知ってますよ。マンデラ大統領は戦いを控えたフランソワに一枚の手紙を渡します。そこには彼が投獄されてる間、心の支えとなった詩が書かれていたんです。19世紀のイギリスの詩人ウィリアム・アーネスト・ヘンリーの詩。『Invictus』はラテン語で『征服されない』とか『不屈』みたいな意味だそうです。神に感謝しよう負けざる魂を授けてくれたことを門がいかに狭くてもいかなる罰に苦しめられても我が運命を決めるのは我なり我が魂を征するのは我なりOut of the night that covers me,Black as the pit from pole to pole,I thank whatever gods may beFor my unconquerable soul.In the fell clutch of circumstanceI have not winced nor cried aloud.Under the bludgeonings of chanceMy head is bloody, but unbowed.Beyond this place of wrath and tearsLooms but the Horror of the shade,And yet the menace of the yearsFinds and shall find me unafraid.It matters not how strait the gate,How charged with punishments the scroll,I am the master of my fateI am the captain of my soul.この詩を読むと、自分も負けないぞって言う気になりますね。お勧めです。予告編はこちらからどうぞ。インビクタス 負けざるものたち

2010/02/26

コメント(4)

-

野菜売り場にて

『最近どんなこと注意して練習してる?』師匠のレッスンの最初によく聞かれるんです。ここのところコネクションを意識したベーシックの練習ばかりでしたので、ちょっと踊り全体が競技会向けでない小さなものになってる気がしてました。前回のレッスンでサマンサ先生に『足が大きすぎる』とご指摘いただいたのでその辺も注意しています。『競技会ではね、大きな背骨の移動が必要なんだよ。』師匠はシャドーでルンバベーシックを踊って見せてくださいましたが、かなり足でかいです。『ただね、それはきちんとしたコネクションのベーシックが踊れてからの話しでね、ただ足だけ大きくてもメチャクチャな踊りになるんだよ。』要するにきちんとしたベーシックの地味練は継続ということ。今回はサマンサ先生がお休みで師匠のレッスンだけでしたので、久しぶりにルンバの競技会ルーチンを踊ってみていただくことにしたんです。男性の視点で見るとまた違った指摘がもらえますからね。大将のアームワークやホールド、以前ご指摘いただいたところが随分良くなったよと言っていただきました。それに女っぽい『OKサイン』もなくなってよかったと。新たに加わった注意点は、スピードを見せる前の逆絞り、スピードを見せたあとのボリューム、肩を動かしすぎないこと。そしてコネクションを使いやすいホールドの仕方なんかを教えていただいて、大将は久しぶりに汗だーだーかいてました。スタンダードのホールドは特にそうですけど、自分の身体より肘を前に置いておきますよね。こうしないと二人の空間がつぶれるからです。ラテンでもそうで、ほとんどの場合アームワークは脇の線より前で行います。師匠は『氣の流れ』という言葉を使ってました。合気道みたいですね。『肘とボディの間隔を注意して。空間をつぶさないこと。』それはいいとして、まーたルーチン変わったんですよ。女性のパートに新しく加えられた動き、教室でゆっくり踊ったら簡単そうだったんですけど、練習してみたら速すぎて全然できません。どーしたら出来るんだろう。そのことばっかり考えてて、つい公共の場でやってしまいました。ここは夜更けのスーパー、野菜売り場じゃった。(警察呼ばれないでよかったナ)

2010/02/25

コメント(6)

-

アイスダンス

バンクーバー五輪アイスダンスの放送を見ました。社交ダンス・ファンとしては『氷上の社交ダンス』ですからね。見逃せない競技の一つです。コンパルソリー、オリジナルダンス、フリーダンスの3種類の合計点で競うんですが、一番社交ダンスに近いコンパルソリーの様子、テレビデやってませんでしたね。見逃しただけかしら。ワルツ、タンゴ、サンバなど社交ダンス種目と同じリズムで踊るのでとても参考になるんです。昨日行われていたのはフリーダンスでした。アイスダンスの特徴は、他のスケート競技にはないボーカル入りの音楽が使えるということで、クイーンあり、メタリカあり、ビヨンセもあったかな、とにかくショーダンスみたいで見てて楽しいんです。衣装も凝ってるし。ただアイスダンスは入れなくてはいけない技,入れてはいけない技などの縛りが多いんですよね。たとえばジャンプは1回転半までとか、リフトは最低3つ入れなきゃだめ、でも最高5つまで、さらに12秒以上長いのはだめとか。リフトの高さも決められていて、男性の頭より上に持ち上げるのは禁止です。ただし、女性が男性を持ち上げる(そんなことする人多分いませんが)のは制限なし。日本代表のリード姉弟、上手でしたね。『天使と悪魔』を演じたと言ってました。外人みたいなのに何で日本代表なのかと思ったら、お母さんが日本人なんだそうです。さらに下の妹さんは15歳でグルジア代表になってました。スケート一家なんですね。どっちが悪魔役かというのは満場一致でお姉さんが悪魔ということになったらしいんですけど、私には衣装のせいか魔女と悪魔みたいに見えてしまいました。みんな凄くすてきなので、甲乙つけがたいんじゃないかと思いますが、やはり高得点のカップルになってくると確かに違うんですよ。タイミング、スピード、シンクロ度合い、音楽との一体感、シェープの美しさ、流れを止めないスムーズさ、表情の豊かさ、距離感、それにスケート自体の上手さ。素人目に一番違いが分かりやすいのがシンクロナイズドツイズルという、二人が横並びでクルクル回る技です。やっぱりランクが上がれば上がるほどそろってます。優勝したカナダのカップルの演技には見とれましたね。ほんとにきれいで、二人の一体感がありました。途切れない踊りって言うののお手本のようでしたね。私が個人的に高く評価したのはイタリアのカップル。村の若者と娘みたいな、なんとなく地味な服装で登場したんで『ひょっとしてストーン禁止?』なんて言ってたんですけど,ほかの選手はキラキラしてましたからそうじゃないみたいですね。ところがゴッドファーザーの挿入曲で踊りだしてものすごく納得したんです。ゴッドファーザーpart1の中で、アルパチーノと最初の奥さんがシチリア島でであって恋に落ちるシーンがわーっと浮かんできて、そこが氷の上だって事を忘れるくらいでした。イタリアの選手は社交ダンスでもそうですけど演技がすばらしい。アートですわ。でも表彰台には上ってなかったような。たしか一位カナダ,二位アメリカ、三位ロシアだった気がします。日本はメダル候補ではないせいか、テレビでこれしかやってないのは残念ですね。オリジナルダンスも上位3カップルと日本代表(紋付のキモノで踊ってました)だけしか私は見るチャンスがありませんでした。総集編でもきっとやらないだろうなあ。さみしー。

2010/02/24

コメント(6)

-

ユーカリの木立

ワルツでよくかかる曲。とても感動的な曲で、一体誰が歌ってて、何の歌なのかずっと気になっていました。このブログにもコメントを寄せて下さる沖縄のダンサー猫のポチさんのサイトで紹介されていて、やっと何の曲か分かったんです。歌ってるのはエジプト人のお母さんとスペイン系モロッコ人のお父さんの間に生まれたイスラエル人イシュタール。(国際的な家族ですね)詩はイスラエルの詩人Naomi Shemerによって1963年に書かれたものだそうです。ヘブライ語だったっんですね。ブルガリアの歌手Preslava Peycheva の方が先に歌ってヒットしたみたいです。ヨルダン川の岸辺ユーカリの木立の下、家庭を持った若い二人。戦争の半世紀を経て美しかった女性の髪は白く変わったけれど、ヨルダン川はいつも変わらず静かに流れていた。だいたいこんな内容。こちらからどうぞ。Ishtar - Horchat Hai Caliptus英語訳をサイトで見つけたんですがそれが正しい訳なのかは定かではありません。The Eucalyptus ForestWhen mother came herebeautiful and youngthen Dad built her a house on a hill.The springs passedhalf a century passedand curls(of hair) aged (became white) in this time.But on the shore of JordanNothing great happenedThe same silencethe same placeThe Eucalyptus forestthe bridge and the boatand the salty smell above the waterHere it comes down the trail,the group of babiesThey are in Jordan paddling with their legs.The babies have grown upthey've already learnt to crawland the youthsare strolling in pairs.そしてこちらは、クリストファー・ホーキンス&ジャスティナのデモ。Christopher Hawkins & Justyna Hawkins - Slow Waltz - 2006

2010/02/23

コメント(6)

-

たこやきちゃうねん

週末京都に行っていた大将がお土産を買って来てくれました。『たこやきちゃうねん。焼シフォンケーキやでっ!』なんか黄色いものが威張ってます。ふっくら焼きあがってんで!よく見たら京都土産じゃなくて大阪土産。『なんで大阪?』『黄色いのが目に入っちゃってさ。京都駅で売ってたんだよ。』そういえばこれもそうだった。箱を開けるとちいちゃい黄色のものが20個ほど入ってました。たこ焼きサイズで中にカスタードクリーム入り。うまいんですよ。あっという間に2個3個。5個くらいでやめようと思ったんですよね。でも『あなたがもう一つ行くなら私も。』みたいなのりでお互いに交互に手を出してとうとう全部食べてしまいました。『あっという間だったな。』『カロリー気になるね。』もう一つは今日はやめとこう。

2010/02/22

コメント(10)

-

アース・ソング

マイケル・ジャクソンの映画『This is it』の中で、最も印象深かった曲です。環境問題を歌った歌はいろいろありますが、この曲は実にストレートに『私達はこのままでいいのか?』と問いかけています。映画では『アバター』とちょっとかぶる感じの映像とともに歌われていました。人が生きている時間は限られていますが、その間、地球や他の生命に対して何でもしていいってわけじゃないですよね。森林破壊、内戦、野生動物の殺傷、大気汚染。あああーー地球が嘆いています。この曲でルンバ踊れますけど、悲しい気持ちになりそう。日本語の歌詞とともにコチラからご覧になれます。Michael Jackson - Earth song

2010/02/21

コメント(6)

-

ねぎ

わたしはネギが子供の頃から大嫌いでした。鍋物に入っているぬるっとした食感、冷や奴やみそ汁に乗っかっている苦い味。ところがですよ。最近よく見ているTV番組『秘密のケンミンショー』で初めて知ったんですが、私の思っているネギというのは、関西の人にとっては『白ネギ』というマイナー食材なんですね。こちらのスーパーで『ねぎ』として売ってるのは大部分が白くて太いネギ。関西の人がねぎと呼んで言るものはこちらでは『青ネギ』もしくは『わけぎ』と呼ばれていて、野菜コーナーではかなりマイナーな存在ですよ。一緒に見てた大将に聞いてみたら、『最初関東に来た時、こっちの人はネギの青いとこ捨てるんやなーと思った。』ですって。そういえば私も修学旅行で京都の九条ネギを見かけた時、『京都の人はネギも贅沢な食べ方するんだな。』と思ったんですよ。白いとこほとんどないでしょ。もっと驚いたのは、大阪のオカンはネギの白いところ食べないでプランターに植えるんですよ。それで伸びて来た青い部分をまた食べてました。昔実家でパセリとか植えてましたけどネギは植えてませんでしたね。根っこギリギリまで食べますから植えるとこないんですよ。私は子供の頃、風邪をひくと白ネギの焼いたものをガーゼでくるんで喉に巻かれていたんですが、関西ではそんな習慣はないんでしょうね。そういえば神戸のお好み焼き屋さんで『ネギ焼き』頼んだ時、出て来たのはまぶしい緑のネギがてんこ盛りでした。

2010/02/20

コメント(12)

-

道

フィギュアスケート男子シングルで日本の高橋選手が3位に輝きました。フリーの演技で使われたのは、1954年のイタリア映画『道』のテーマ曲です。乱暴者の大道芸人と、ちょっと頭の弱いアイスタントの物語。旅の途中でトラブルに巻き込まれアシスタントを持て余した大道芸人は、彼女が一人では生きて行けないことを知りつつ置き去りにするんですよ。この映画、随分昔に安い映画館で一人で見たんですけど、映画が終わって外に出てからずっとため息ばかりついていました。やりきれないほどの哀しい映画なんです。音楽はニーノ・ロータ。『ゴッドファーザー』とか『ロミオとジュリエット』『太陽がいっぱい』など、数々の名曲を残したイタリアの作曲家です。こちらからどうぞ。La Strada (道)-Gelsomina / Nino Rota なんでプルちゃんは2位だったんでしょう。それだけアバターの演技が完璧だったんでしょうかね。それにJ・ウィアーは何で点が低いんでしょう。分からん。高橋選手、銅メダルおめでとうございます。ダンサーのみなさん、靴ひもチェックしましょう。

2010/02/19

コメント(8)

-

バルセロナ

1992年のバルセロナ・オリンピックの時、日本選手のシンクロナイズド・スイミングでこの曲が使われて鳥肌が立つほど感動したのを覚えています。今日、実家から荷物が届きました。毎年きまって立春の日に父が筆で書いてくれる『立春大吉』の色紙と、おまけで母が入れた靴下とか化粧ポーチとか開運七福神手ぬぐいとか。そのご利益か、素晴らしいことがあったんです。何があったか?それはこの歌を聴いて想像して下さい。Barcelona - QueenI had this perfect dream-Un sueno me envolvioThis dream was me and you-Tal vez estas aquiI want all the world to see-Un instinto me guiabaA miracle sensationMy guide and inspirationNow my dream is slowly coming trueThe wind is a gentle breeze-El me hablo de tiThe bells are ringing out-El canto vuelaThey're calling us togetherGuiding us foreverWish my dream would never go awayBarcelona - It was the first time that we metBarcelona - How can I forgetThe moment that you stepped into the room you took my breath awayBarcelona - La musica vibroBarcelona - Y ella nos unioAnd if God willing we will meet again somedayLet the songs begin-Dejalo nacerLet the music play-Ahhhhhhhh...Let the voices sing-Nace un gran amorStart the celebration-Ven a miAnd cry-GritaCome alive-ViveAnd shake the foundations from the skiesAh,Ah,Shaking all our livesBarcelona - Such a beautiful horizonBarcelona - Like a jewel in the sunPor ti sere gaviota de tu bella marBarcelona - Suenan las campanasBarcelona - Abre tus puertas al mundoIf God is willing-If God is willingIf God is willingFriends until the endViva - Barcelona

2010/02/18

コメント(4)

-

4回転シャンプ

オリンピック競技の中で私が最も注目しているのはフィギュアスケートです。特にペア競技は社交ダンスに通じるものがあって見ていて飽きませんね。フィギュアスケート・ペアで4位となったロシア代表の川口悠子選手が、インタビューに答えてこんなこと言ってました。『私一人では4回転できないけど、ペアなら出来る。』男性に力借りるってことです。社交ダンスでも、コネクションを上手く使えるようになれば4回転も夢じゃないかも。今日は男子シングルのショート・プログラムが行われましたが、こちらも4回転ジャンプで悲喜こもごもでした。NHKスペシャル『ミラクルボディ』第三回は、4回転シャンプの第一人者、フランスのブライアン・ジュベールの高く美しいジャンプに迫ります。関連サイトはこちら精悍な彼がまだあどけなさの残るジュにアのとき、初めて4回転を跳んで優勝した大会、鼻水が綺麗にスパイラルを描いてたのが印象的でした。(私も経験あり)ジャンプしながらの回転は、滞空時間と回転スピードが成功の鍵になりそうです。滞空時間を上げるにはジャンプ力が効いてくるんですが、それだけではなくて飛び上がりの角度も決め手になるようですね。ボール投げるのにしても一番遠くに投げるためには45度の方向がいいんですけど、ジュベール選手は繰り返し練習の中で自然とその角度に近い方向にジャンプするようになっていました。回転速度を上げるためには強いインナー・マッスルが必要で、とくに背筋だそうです。高速回転するので強い遠心力がかかって,初心者ではお尻が出て軸を保てないとのこと。サマンサ先生に『胃袋のうしろの筋肉』と言われてるやつみたいです。フィギュアスケートの選手ってみんな美形だと思いませんか?世界で最も安定した4回転を跳ぶと言われていたジュベール選手が、ショートプログラムでなんと4回転だけじゃなく3回転でも失敗して18位と大きく出遅れてしまいました。かわいそうなジュベール。いまごろどうしてるんだろうなんて気になります。それだけ4回転て難しいんですよね。スイスの貴公子ランビエール、素晴らしいスピンでした。4回転も完璧ではありませんでしたが持ちこたえました。アメリカからは(一見アバターの)ライサチェック、変な天才ジョニー・ウィアー(中村俊彦先生に似てると思う)。日本の3選手も大健闘でいい位置につけています。そして復活したロシアの帝王プルシェンコ。毎日スケート見て最近寝不足です。今日も夜は雪になりそう。寒い日が続くので思わず玄関から出て発した一言。『プルプル、プルプル・プルシェンコ』あれ?すべった?(スケーとはすべるもんです)大将に鼻で笑われて終わりでした。ざんねん。いままでの『ミラクルボディ』第一回滑降のアクセル・スビンダル選手第二回ジャンプのシモン・アマン選手

2010/02/17

コメント(12)

-

∞を継続する

レッスンに向かう電車の中で、毎回同じ会話が繰り返されています。『師匠に何習う?』ここのところサマンサ先生にはずっとルンバベーシックとその発展系としてのルンバ・バリエーションを教えていただいていて、当分はそれが続く予定。師匠にはルンバ以外で自分たちが疑問に思ってるところを質問したりしているんですが、質問すると必ずといっていいほどルーチンが変わるんです。ルーチンが変わるとまたフレッシュな気持ちになるし、練習のモチベーションも上がっていいんですが、毎回変わるとだんだん練習がついて行かなくなって来るんですよね。ここ3回ほどのレッスンで、チャチャとサンバ数カ所変更になり、もう結構手一杯です。『パソとか習うとまたルーチン変わっちゃうかもね。』師匠は私たちの時間になると微妙に楽しそうで、ニッコニコなんですよ。『さ、今日は何する?』うまそうな獲物をゲットしたオオカミさんが『どーやって料理してやろうかな。』って言ってるみたいなんです。そういう意味ではサマンサ先生も『爪磨いで待ってたわよ。』みたいなノリですけどね。さて、今回はもっと踊り方の方で意見をもらおうということでチャチャを最初からゆっくり踊ってみていただきました。レッスンの中で皆さんも一度は言われたことないでしょうか。『動きを継続する。』ゆっくり踊ると動いてない部分があからさまになるんですね。動いてはいるけど変な動きっていうのもバレます。それじゃどんな動きを継続すればいいのか。ラテンダンスでもっとも基本と思われる8の字の動きの継続です。バリエーションになるとスピードが速くなったりしてつい『8の字の動き』を省略してるところがいっぱいあるんです。特に女性をバンバン動かさなきゃいけないところなんて、手でリードしてるから腰が全然動いてなかったり。(ほんとは手でリードじゃないんですよ)私の方も振り回されまいと必死だったり、コネクションが途切れる部分なんかではその都度自分でリスタートをかけていて動きの継続性がなくなっていました。ルンバ・ベーシックのコネクションで四苦八苦してるんですから、チャチャだって出来てるはずなくてこっちは五苦十苦。これならまだルーチン変更の方が、簡単で良かったかもなんて思ったりしています。こういったコネクション系の練習はもめるんですよ。自分より相手の動きが気になって『動いてない!』とか『合ってない!』なんて言い合いになるんです。も、ほんと練習が楽しくないったらありゃしません。大将となんか二度と踊るもんか、くらいまでムカつきます。でもこの山を越えないと絶対踊りの質を変化させることができませんからね。がんばらねば。

2010/02/16

コメント(8)

-

じゃんけん

じゃんけんのかけ声っていろいろあるんですね。私の子供のころは『最初はグー』なんてことは言わずに、いきなり『じゃんけんポン』だったんですよね。『じゃんけんポイ』ってのもありました。小学校の上級生が『ちっけった』って言ってるのを聞いて、それが流行したこともありましたね。この言い方ってどこが発祥の地だったんでしょう。そういえば一時、長い前振り口上が流行ったこともありました。一般に後出しって言うのはズルいってことになりますけど、早く出しすぎるのはアホなんです。普通は『じゃんけんポン』の『ポ』のあたりで何か出しますね。ところがあるときから、正確には覚えてないんですが、だれかがこんな感じのこと言い始めたんです。『じゃんけんポックリげた、白いげた。』みんな引っかかって、『ポ』のあたりで出しちゃってこれはウケましたよ。そんなのがどこからやってきたのかもう全然覚えてませんが、だんだん長くなって行った記憶があるんです。『じゃんけんポックリげた、白いげたまごがおいしかろうと、いっぽんだてホイ、ホイホイホイ。』ホイの何回目で出すか、けっこう集中してましたよ。だいたい一番大きい子が主導権を握ってるんです。先週『秘密のケンミンSHOW』というTV番組で、福岡では『じゃんけんし』っていうのを聞いて、そういえば博多のいとこたちがそういってたような気がするなと思い出しました。滋賀の大会に出た時、子供たちが階段でグリコをやっていて、そのときは『いんじゃんホイ』って言ってたんですよ。関西はみんなそうなのかと思ったら、大将は『じゃいけんホイ』だと言います。京都はさすがゆるい感じでいいですねえ。手の出し方にも流派があるみたいなんですよね。チョキって、どう出します?Vサインみたいに人差し指と中指出すのが主流でしょうか。たまに親指と人差し指の指鉄砲タイプも見かけたりします。随分前ですが、ギリシャ人とじゃんけんしたらチョキが鉄砲でしたよ。あとパーを出す時に手のひらをどっちに向けるかもいろいろあるみたい。私の場合は手のひら内側ですけど、手のひら下向きとか上向きのタイプも見たことあります。『こんなの知ってるか?』みたいな面白いじゃんけんのかけ声、もしご存知でしたら紹介してくださいね。

2010/02/15

コメント(10)

-

恋する人は認知症にならない

エチカの鏡っていうTV番組で、今日『認知症にならない7つの法則』というのをやってました。1 散歩をする。脳の血流が増えるそうです。ダンスでもいいですよね。2 新聞を声に出して読む。声が脳を刺激するのかな。新聞でなくてもカラオケの歌詞でもいいかも。ステップの名前言いながら踊るってのはどうでしょうかね。3 料理を作る。クリエイティブな作業ですからね。段取り考えたり創意工夫で脳に刺激です。 4 社会と交わる。他の人のはなしを聞いたりすることで刺激を受けます。5 電車・バスで出かける。軽い緊張感がいいそうです。強いストレスはよくないとのこと。ダンス競技会でもストレスと感じなければいいみたいですよ。6 日記をつける。今日あったことを思い出すのという行為がいいようです。教室で習ったことをレッスンノートつけるのもいいかな。7 恋をする。おしゃれをしたり話題を考えたり、脳が活発に働きますからね。誰かのファンになるのもいいんでしょうね。ダンスなんか最高ですよね。今日はバレンテインデーでしたけど、皆さんはチョコの成果はどうだったでしょうか。 チョコでなくてもそういった『あのヒト素敵』みたいな気持ちが認知症を遠ざけてくれるみたいですよ。ダンサーのみなさんは認知症とは縁がないでしょうね。

2010/02/14

コメント(8)

-

バンクーバー開会式

オリンピックが開幕しました。いつも休みの日は昼まで寝ている大将も開会式の始まる11時には起きて来ましたよ。選手を含めオリンピック関係者の方にとっては、4年に一度の大イベント、生涯におけるビック・デイなんでしょうけど、見てるだけの私にとってみれば1年おきにやってくるみたいな感覚です。ついこのあいだ中国でやってたけど、もう2年経ったんだっけって感じ。さて、開会式は開催国が威信をかけて取り組むエンターテイメントですね。今年は開催前の公式練習中にグルジアの選手が亡くなったということで、追悼の時間も設けられてました。オリンピック競技はだいたいにおいて人間の極限能力に挑む戦いですから、いつも危険と隣り合わせです。3時間、お昼ご飯食べながら開会式をずっと見てたんですけど、映像技術の進歩には目を見張るものがありました。ただ長過ぎて、時々スクリーンに映し出される観客席の選手たちも時差ぼけなのかあくびしてるし、歌や踊りの中だるみ的な感じは否めません。盛り上がったのは開会式カウントダウンとカナダ選手団の入場、それに聖火台の点火の3つでしょうかね。私達も飽きて来て無駄話ばっかり。『カナダのバンドならRUSHとか出せばいいのに。』RUSHは私がバンド活動をはじめたきっかけになったカナダのトリオです。 『セリーヌ・ディオンなんかは出そうだよね。』映画タイタニックのテーマ歌ってた人です。よくダンスでもこれでルンバのデモしてる人いましたよね。今ラスベガスに住んでるんだったかな。 『バンクーバーってさ、なんかバームクーヘンみたいに聞こえるよ。』『ボクには関西弁に聞こえるけどね。』へー。なんて聞こえるの?『パン食うわぁ。』だじゃれか...。

2010/02/13

コメント(10)

-

アルプスの魔法使い

『彼を見ていると、人は本当に空を飛べるんじゃないかと思ってしまうんだ。』NHKスペシャル『ミラクルボディ』第一回滑降のアクセル・スビンダル選手に続き、第二回は、ジャンプ界のハリー・ポッターと呼ばれるスイス代表のシモン・アマン選手でした。関連サイトはこちらスイスはスキー大国ですから、子供たちはみんなアルペン・スキーをやりたがるんだそうです。でもアルプスの少年シモンは体重が軽くてチームに入れてもらえませんでした。仕方なく誰でも参加出来るジャンプ競技に参加してみたら初出場で優勝。『ぼくは空を飛ぶために生まれて来た。』そう思ったそうですよ。14歳でナショナルチームのメンバーになり、16歳でオリンピック初出場、20歳で金メダル。小柄で普段眼鏡をかけている彼はハリー・ポッターみたい。とても明るい好青年です。 ジャンプ競技は身長が大きい方が有利と言われています。スキーの長さが身長の146%と決められているので、大きい方が長いスキーを使えてそれだけ飛距離も伸びるんですね。スキーの長さが1センチ違うと飛行距離は1メートル違うんだそうです。シモン選手は身長172センチ体重58キロと小柄で、他のほとんどの選手が180センチ以上ある中、世界のトップ争いに君臨し続けるのは何故なんでしょう。 夏に一度ジャンプ台を見たことがあるんです。そびえ立つような巨大さで、こんなところから滑り落ちて跳ぶなんて普通の人では無理だと思いましたね。傾斜35度といってましたけど、ほとんど真っ逆さまです。理想的にはジャンプ台の一番はじっこまで助走で引っ張って、一番スピードが上がった瞬間にプールに飛び込むみたいな感じで思いっきり蹴りだすのが飛距離を伸ばすコツみたいです。でもその時には時速90キロ超えてますから100分の1秒の違いが運命を決めるくらいの正確さが要求されるんですって。凄いのはこのシモン選手、2回跳んで全く同じタイミングで踏み切ってるんですよ。彼の身体能力を研究してる人が、こんなこと言ってました。『野球でいつも玉をバットの真芯でとらえられるようなもの。』踏切のタイミングがぶれないので飛行スピードが並外れてるんです。スキーが短いせいで滞空時間が他の選手より短くても、スピードが速いので距離が伸びるんですね。彼のもう一つの超人的な能力はバランス感覚でした。普通の人はまっすぐに立っているつもりでも重心が前後左右に微妙に動くものなんですが、彼は片足で立っても、さらに目をつぶっても、重心が全く左右にぶれないんです。東大の研究室の皆が『こんなの見た事無い。』と驚いてましたね。どんな鍛え方してるんだろうと思ったら、玉乗りしてました。このお陰で跳び出したあと瞬時に板をそろえることができて、それを水平に保つことで横風の影響をほとんど受けない安定した飛行が出来るんです。彼の跳んでいる姿がハイスピードカメラで映し出されていましたけど、信じられないほどの美しさでしたね。完璧なフォームっていうのはこういうのですよ。アルプスの少年シモンは、小さなジャンパー(跳ぶ人)ではなく、美しいフライヤー(空飛ぶ人)でした。『小さいジャンパーは不利だって言われてるけど、体格の差は様々な要素で乗り越えられるんだよ。』小さい私も玉乗りでブレない踊り目指すかな。(玉乗りで怪我しそう)

2010/02/12

コメント(8)

-

なんで忘れるんでしょう

練習場は結構混んでました。準備運動を終えて、そろそろ動こうかというタイミングでジャイブがかかってたんですね。『ちょっと踊ってみようか。』ところがですよ。最初の部分でもうひっかかります。『あれっ。キック何回だっけ。』私は1回じゃないかといってやってみせるんですけど、大将はそんなステップやったことないと言い張ります。『2回だよ。それに最後の右足は前にかけるんだよ。』でも2回だとその後のステップへのつながりがやけに慌ただしいんです。『3回じゃないの?』私がこれだ!みたいに踊ってみせても、なんか大将はハテナ顔のまま。もめてるうちに音楽がスタンダードに切り替わってしまいました。去年一年はジャイブ踊ってないからね。(2回は踊った気がする)それにしても何で二人一緒に忘れるかなあ。最近魚ばっかり食べてるから頭は良くなってるはずなんですけどね。『帰って昔のビデオ見てみようよ。』何となく収まりが悪いまま別の種目の練習に移りました。ヴェニーズワルツはもっと凄かったですね。スタンダードを練習してる方たくさんいらっしゃるんですけど、最後にかかるヴェニーズ・ワルツになると急にフロアが空くんですよ。それで、たまには踊っとこうかなんていって、フロアのど真ん中に出てってホールドしたのはいいんですが、『どっちの足からだっけか?』結局これも右回りだの左回りだのもめてるうちに曲が終わってしまいましたね。もうカッコ悪いったら。練習そろそろ終わりにしようかという時になって、大将が突然ジャイブのステップ思い出しました。やっぱりキックは3回でしたけど、3回目は前じゃなくて後ろに蹴るんでした。キャロル先生そういえば後ろキック好きだったもんね。ステップ忘れますよ。たまには踊っときましょう。パソドブレやクイックステップは大丈夫かな。

2010/02/11

コメント(6)

-

二人の力

UK選手権に合わせて『UKコングレス』という世界のトップコーチャーによるレクチャーがあるみたいなんです。去年のラテンレクチャーの様子がダンス雑誌のおまけDVDで付いていて、今私達が暗中模索しているコネクションに関して何か得るものがあるかもしれないと見てみました。トネ・ナイハーゲン先生(私はこの方を知らないんですけど、有名な競技選手だったようです)の講義で、テーマは『二人の力(The power of two)』でした。要点は3つです。1 常に二人で踊ること2 行き着く先はパフォーマンスであること3 直感に耳を傾けることまず1のコネクションの話し。個々が背骨とセンターをつなげること、そして手ではなくお互いの動きにお互いが耳を傾けること。男性は特に女性のお尻に耳を傾けること。(大将がホントにお尻に耳を傾けて来ました)←アホですそしてボディタイミングと呼吸を合わせること。そうか! 呼吸か!次に2のパフォーマンスの話し。テクニックだけでは成功出来ません。しかし全ての表現はベーシックの土台の上に成り立っています。基本的な動きが出来ることによって初めてストーリーが見えて来るんです。ステップにはストーリーはありません。ダンサーがストーリーを造るんです。(この表現カッコいいですね)3組の競技ダンサーが踊ってみせてくれました。世界ラテンファイナリストのセルゲイとメリアもルンバを踊ってくれたんですけど、彼らの踊りには全ての動きにストーリーがあって、意味のないステップというのはないそうです。最後の3の直感の話し。踊ってくれた3組にはそれぞれ売りがあって、1組目はボディウエイトとパワー、2組目は柔軟性とリズム、3組目はストーリー性とコネクションそして縦のラインでした。自分たちの売りは何か、それは先生が教えてくれるものではなく、自分たちの直感に耳を傾けてダンサー自身が自分で見つけなければ行けないことだそうです。『自分はこんな踊りがしたい』そして『自分にはこんなことができる』、レッスンや練習の時間というのはそういった自分の才能や特徴を見つける時間なのだと先生はおっしゃってましたね。『アクションのないビジョンは夢に過ぎず、ビジョンのないアクションは暇つぶしに過ぎない。ビジョンなくして本当の素晴らしい踊りは出来ません。そしてベーシックなくして、そこに到達することも出来ないんです。』なんかすごい勉強になりました。Dance Wingという雑誌のVol.48におまけでついてます。もし持っておられたら是非ご覧になってみて下さいね。

2010/02/10

コメント(8)

-

極限の恐怖に挑む

オリンピック選手ってどんな身体の作りしてるんだろうって思いませんか。それぞれの道を究めた人ですからただ者じゃないことは確かなんですけど、どんなところが普通の人と違うんでしょう。2008年にこのブログでもご紹介したNHKスペシャル『ミラクルボディ』第1回 『史上最速の男』アサファ・パウエル第2回 『世界最強・最速スイマー』マイケル・フェルブスいよいよバンクーバー五輪開幕間近ということで、今回は冬季オリンピック種目の選手にスポットが当てられていました。その第1回はアクセル・スビンダル『滑降 時速160km 極限の恐怖に挑む』 関連サイトはこちらアクセルなんて、名前からして速そうな感じです。私はスキーやったことないんでイメージ湧かないんですけど、アルペン・ダウンヒル競技というのはスキー競技の中でも最もスピードが出るものらしいですね。時速160キロですって。車だってそんなスピードで事故ったら大変なことになりますから、スキーだって怖いだろうなってことは想像はできます。カーブなんかでは3Gの力がかかるそうで、膝とか腰とか大変な負担でしょうね。もちろん足腰が普通の人より強いのは間違いないんですけど、それに加えて集中力が半端じゃないんですね。1分くらい瞬(まばた)きしないんです。一瞬の気のゆるみで大事故が起こりますから選手はみんな息もしてないんじゃないかって思いますけど、でも1分も目開けっ放しでいられますか?(目が乾きますね)確かに時速160キロじゃ瞬きする間に20メートルくらい進んじゃうんでしょうか。ほんの少しバランスを崩しただけでも死ぬほどの大怪我をしますので、一度経験すると怖くてスピード出せなくなるそうなんですね。普通はそれで引退です。でもこのアクセル選手は、ジャンプで失敗して顔面骨折の大怪我を負いながらも,復帰戦に同じコースで開催された競技会をわざと選び、しかも自己ベストのタイムを更新して優勝するんですよ。どういった精神力なんでしょうね。ドイツの研究所で脳検査が行われました。アクセル選手に事故を起こしたコースを滑るビデオを見せて、脳のどの部分がどのタイミングでどんな反応を示すか、CTスキャンで精密にチェック。比較のために事故を起こしていない別の選手の脳もチェックします。明らかになったのは、扁桃体という脳の恐怖体験を司る部分が事故を起こした場面にさしかかったとき大きく反応を示したことでした。やはり怖いんですよ。レベルは全然違いますけど、ダンスだって一度怪我したりすると怖くて同じことできなくなりますからね。でも、その恐怖を意志の力で乗り越えている人がいるというのは勇気がわきます。高所恐怖症だって閉所恐怖症だって、『経験から来るこわいという感情』は克服出来るということですもん。オリンピック選手だって、やはり人間なんです。怖いけどそれに打ち勝とうとがんばってる人、応援したくなりますね。いままで興味なかったですけど、今度のオリンピックではアルペン・ダウンヒル競技にも注目してみようと思いました。皆さんの『こわい』ものって何ですか?ダンスパートナーの一言だったりして...。

2010/02/09

コメント(6)

-

崖の上のポニョ

先週の金曜ロードショーでやってました。劇場公開されたのは2008年の夏でしたか、話題になった割には見てなかったので楽しみにしていたんです。私が一番反応したのはポニョの本名がブリュンヒルデだったってところ。お父さんらしき『フジモト』なる人物が彼女をそう呼ぶんでぶっ飛びました。ワーグナーファンならみんな爆笑ですよ。ブリュンヒルデと言ったら以前ご紹介した『ワルキューレ』の天をかける女神ですからね。あのプクプクのまるっこい人面魚がブリュンヒルデだって。(ぷぷぷ)しかもポニョが魚みたいな波に乗って人間界にもどってくるところなんて、バックに流れる音楽が『ワルキューレの騎行』そっくり。スタッフの中にワーグナーファンがいるのかしら。でもポニョのお母さんはどうも海の女神様みたいですから、彼女もその血筋な訳でブリュンヒルデだっておかしくないんでしょうね。主題歌では『ポーニョ、ポニョ、ポニョ、魚の子』とか歌ってますから、お母さんは魚なのかな?金の魚をまき散らしながら背泳でやってくる巨大なインド人みたいでした。大将が反応してたのは宗介がお父さんにモールス信号送るところ。お父さんが船乗りだった影響でそれ系の教育を受けた大将はモールス信号が分かるんです。で、『BAKAAAAAA(バカーーー)は合ってるけど、その後のは変だね。』と言ってました。私にも『もしものときのために』モールス信号覚えろって言うんですけど、ちょっとねー。覚えたとしても使わないとすぐ忘れるだろうし、それを使うようなもしものときが一生の間に訪れるのでしょうか。それはそうと、テレビ版なのでカットされてるところも多かったのかもしれませんが、どうもつながりが分からない部分があって、見終わってからもなんとなくすっきりしない映画でした。特に、お父さんの『フジモト』って一体何者なのかさっぱり分かりませんでしたね。なんであんな趣味の悪い変な男が海の女神様と知り合いになったのか、なぞです。ポニョが5歳でその下にもっと小さな無数の妹たちがいましたから、結婚したのもそんなに昔じゃないと思いますけど、彼は『帰ってこなかった浦島太郎』みたいな人なんでしょうか。ところで一度お父さんの『フジモト』に連れ戻されたポニョが津波とともに戻って来たせいで町中水没してました。ベランダの洗濯物が水中でヒラヒラ。普通なら大災害ですよね。『2012』ばりのパニック映画になりそうですよ。NASAだって海洋学者だって大騒ぎのはず。でも月が落ちて来そうでも、古代魚が泳ぎ回ってても、家や家族を失ったことで落ち込んでる街の人はいません。みんなニコニコ、慌ててるのは謎の人物『フジモト』のみ。別にリアリティ追求してる訳じゃないんだから、豚が飛行機操縦したって魔女が宅急便運んだっていいわけです。でもなんか、この映画に限って違和感ありましたね。なんででしょう。 ポニョは宗介の血を舐めて半魚人になったみたいなこといってましたけど、ハム食べて半豚魚にはならんのか?一度こだわりだすと際限なくいろいろ浮かんできますが、そういうのも全部『アニメなんだから』ということでOKなんでしょうかね。手書きにこだわったせいで、そっちに時間とられすぎて物語を練り上げる時間がなかったとか?一番気になるのはポニョのその後ですね。10年後、果たして15歳のポニョはどうなっているんでしょうか。宗介は5歳にして大変な選択をしてしまいましたね。

2010/02/08

コメント(10)

-

足が大きすぎる

まだアルマーナでもめています。先生もおっしゃってましたけど、『コネクションは永遠の課題』なんですよ。サマンサ先生に相談したら、3つのご指摘を頂きました。多分先生も同じような状況に陥ったことがあるんでしょうね。『手をつながないで踊ってみて。』どうもコネクションを意識し始めると、手ばっかり気になってしまうんですね。『まず100%のエネルギーで踊ることを考えてね。』つないでいる手の方にその何割かが行ったまま練習してしまうと、試合なんかでフルパワーで踊った時、必ずコネクションにずれが生じるとのこと。確かに。二つ目は、私のアルマーナの軌道が浅く入り過ぎというご指摘でした。そのせいで大将が『こっち』と言ってる方じゃないところで踊ってたみたい。具体的に言うと、カウント2&で女性は美しい左斜め横顔を観客に見せるべきところ、私はほとんど正面アピールだったんです。(お客さん大好きなもんで)そして3つ目、一番重要なポイントは、『足が大きすぎる』ということでした。大きくステップするせいで、ボディムーブメントを十分に使えなくなってそれがコネクションにも悪影響を及ぼしていたんです。足を大きく開くとクカラチャできないですよね。それと同じです。身体が動かないと足で動きを稼ごうとしちゃうんですね。競技会でもありがちな失敗です。二人の距離感がメチャメチャになりますから、これはNG。これでやっとアルマーナにも光が見えて来るかな?スタンダードでは大きいことはいいことなのかしら。やっぱり限度があるんでしょうね。ベーシックは深いですね。

2010/02/07

コメント(8)

-

オフ会2010冬

銀座でオフ会がありました。幹事は福岡から来られたららあさん。親分(ぴょんさん)のお供でパーティ参加のために来られたついでにオフ会+東京のダンスホールにデビューという段取り。ららあさんの指定された場所というのが、実は私達のなじみの深い店だったんです。銀座の教室に通い始めてから、いつもレッスンのあとに寄ってベルギービールに焼肉でお腹を満たしていたお店。 『みんなが肉食べてビール飲んでるところで水だけ飲んで我慢してるのはつらいだろうなあ。』大将も私も、ほんとはビール飲みたくてしょうがないのに我慢してますからね。お肉も。それで私達はご挨拶だけしてすぐにおいとましましょうという予定だったんです。ところが行ってみたら同じビルの階が違う店で、ビアホールの方じゃなくてイタリアンの店だったんです。結局居座って一緒にお茶飲んでしまいました。王子様、アラベスクさん、ららあさんは2年ぶり、ぴょんさんとは2007年の沖縄大会以来でした。そんなに長い間お会いしていなかったなんて嘘みたいなくらい会話も弾んで、ブログの力って凄いなあと思います。ケンケンさんや楽天TKさん、にゃんこめさんにこいちゃん、皆の話題に上りましたよ。皆さんに心配して頂いて大将は恐縮していましたけど、見た目どこも悪くなさそうなので安心して頂けたかな。それにららあさんも大変な病気を抱えながらもとても活動的な毎日を送っておられるようで、『一病息災』という言葉、とても心に残りました。上手く病気とつきあって生きて行く方が、長生き出来るかもね。本当は私も『ダンスホール』なるものに行ってみたい気持ちだったんですけど、大将は体調も万全じゃないし、『こわいマダムたちに取り囲まれたら困る』というので後ろ髪引かれつつ帰って来ました。今日は強烈に寒い日だったんですね。家の近くの駅に降りたら、なんと気温氷点下3度でしたよ。東京は暖かかったな。いろんな意味で。

2010/02/06

コメント(18)

-

かしわ

パッチの話しで驚いたのもつかの間、今度は卵サンドで度肝を抜かれましたよ。関西というのは思ってた以上に異文化な所なんですね。秘密のケンミンshowという番組で紹介されていたんですが、なんと大阪の卵サンドは卵焼きが挟まってるそうなんです。普通はゆで卵を砕いて塩こしょう&マヨネーズであえて挟みますよね。私はそれしか食べたことがなかったんで、大阪の人が当たり前のように卵焼きを挟んでしかもケチャップをパンに塗って食べてるのを見て驚きました。それが『おふくろの味』と思ってる大阪人も多いみたい。面白かったのは大阪在住15年のイギリス人男性が、日本に来てからその卵焼きのサンドイッチしか食べてなかったのか、『日本の卵サンドはこれだ。』と思い込んでいたことです。『これは大阪だけですよ。』と番組スタッフに言われて、『ホンマ?』なんて言ってました。本国イギリスのサンドイッチは、やはり砕いたゆで卵にマヨネーズだそうです。 さて、実は卵だけじゃなくニワトリでも驚いたことがあるんです。以前住んでた家の沿線にJリーグ柏レイソルが本拠地を置く『柏(かしわ)』という駅があったんですね。京都から私たちを訪ねて来てくれた大将のお母さんが、『かしわ』に不思議な反応を見せたんですよ。『かしわやて。変な駅。』とか言ってゲラゲラ笑ってるんですね。『かしわ』といったら木の名前ですよね。かしわ餅に巻いてある葉っぱ、これ柏の木の葉っぱです。ところが関西では『かしわ』と言ったら『鶏肉』の意味なんだそうですよ。大将とお母さんで、いつも関西vs.関東大会は多数決関東の負けみたいな感じだったんですけど、今年の正月、一気に巻き返しのチャンスが訪れたんです。うちの両親と大将とお母さんと私の5人で浅草に初詣に行ったときのこと。またその『かしわ』が話題に上ったんです。関西vs.関東大会、このときは2対3ですからね。『やった!』と思いましたよ。ところがですよ。うちの両親がとんでもない発言をしたんです。母『鶏肉のこと?ああ、かしわって言うわよ。』父『かしわ。言うな。』うっそー!私は今まで家族の会話で鶏肉が『かしわ』といって話題に上ったことは一度もなかったと記憶しているんですが、何なんですかこの両親の手のひら返し!結局わたしだけ『言葉知らないやつ』ってことになってしまい、『電子辞書でも買いなさい』のノリのまま解散。皆さんのところでは鶏肉を『かしわ』って言いますか?

2010/02/05

コメント(18)

-

歩く男

美術品は度肝を抜かれるような値がつくものがありますね。昨日、ロンドンで開催されたオークションでアルベルト・ジャコメッティ作のブロンズ像「歩く男」が美術史上最高額の約95億円で落札されたそうです。誰なんでしょう。そんな凄い買い物しちゃう人って。アルベルト・ジャコメッティ―本質を見つめる芸術家ジャコメッティの作品て凄く特徴的なんですぐ分かるんですよ。まるで沈みかけた夕陽に長く伸びた陰のような、細く引き延ばされた人物像が多いんですね。 先月ロンドンで行われたオークションでは、レンブラントの「両手を腰に当てて立つ男の肖像」が約28億9000万円、ラファエロのデッサン画が約41億8000万円なんていう値がついたそうですけど、この世界的不況下にもお金があるところにはあるんですよね。 95億円のこの『歩く男』はどこに向って歩いて行くんでしょうか。まさか今度上野に行ったら美術館に置いてないだろうなあ。

2010/02/04

コメント(4)

-

パッチ

『寒いからパッチ履いて行こっと。』最初聞いた時、何言ってんのか分からなかったんです。話しの流れで、大将がパッチと呼んでるものは『ももひき』のことなんだなって分かりましたけど、何でそう呼ぶのか深く考えてませんでした。うちではよくいろんなものに名前つけるので、タマゴッチみたいなニュアンスで大将がももひきにつけた名前だと思ってたんですね。 ところが今日になって初めて、関西ではももひきのことパッチと呼ぶんだということが判明。NHKの『ためしてガッテン』という番組で低体温を特集してたんですけど、そこで話題に上がったんです。早速大将に質問。『ねえ、なんでパッチっていうの?パッチって何語?』大将も知らないそうです。ふつうパッチ(Patch)といったら英語で、パッチワークなんて言うのがありますよね。端切れを集めて作品にするその布切れのことです。 それに、コンピュータの世界では造ったプログラムの小修正みたいな意味で使ったりもします。それがなんで関西地方だけももひきの意味で使われるようになったのか不思議ですね。破れたももひきをつぎはぎしてたんでしょうか。誰かご存知の方、教えてくれませんか。

2010/02/03

コメント(18)

-

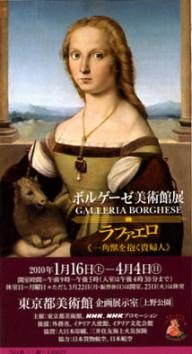

ボルゲーゼ美術館展

東京都美術館で開催されていますボルゲーゼ美術館展に行って来ました。ローマ貴族ボルゲーゼが1600年代に造らせた夏の離宮。その膨大な美術品やら宮殿やら庭園まで含め、今はイタリア国家の美術館として管轄され一般公開されているそうです。行ってみたいなあ。個人コレクションでここまで凄い名作ばかり集めてる家は、世界中探してもそうないと思いますね。日本でボルゲーゼ美術館のコレクションを紹介するのは初めてだそうで、見たことなかったルネッサンスのお宝を堪能して来ましたよ。一番の目玉は、ラファエロが20代前半に描いたと言われる『一角獣を抱く貴婦人』。ぱっと見、ダビンチのモナリザに構図が似てますよね。 ラファエロは彼の影響を多大に受けて模写とかも色々したようなんですが、この絵はモナリザではなくダビンチの別の絵をモチーフにしたらしいです。この絵にはもう一つ逸話がありました。1900年代になって修復作業が行われた時、X線写真を撮って初めて一角獣が下に描かれていることが分かったそうなんです。それまでは誰かがこの絵に下手な上書きをして、肩掛け着させたり車輪持たせたりして、『アレクサンドリアの聖カタリナ』ということになってたそうですよ。その方がただの貴婦人より値が上がったんでしょうかね。今でもこの女性が誰なのかは謎とのこと。もう一つの目玉は、カラヴァッジョの『洗礼者ヨハネ』です。カラヴァッジョの絵はいくつか見たことがあるんですけど、どれも劇的でちょっと怖い感じなんですよ。 でもこの絵は宗教性よりもむしろ官能的なものを感じますね。カラヴァッジョがゲイだったって話しは聞いたことありますけど、それ系の少年をモデルにしたんでしょうかね。カラヴァッジョが39歳で亡くなる最後の作品らしです。この他にボティチェリの宗教画とか、ギリシャ神話を題材とした絵が全部で48点展示されてました。一番多かったのはヴィーナスの絵だったかな。この時代はヌードっていうとヴィーナスしかなかったんでしょうかね。あとこれもお宝だなと思われる、日本人の絵がありましたよ。伊達政宗が交易拡大の使者としてイタリアに送った慶長遣欧使節の支倉常長が、金糸銀糸の刺繍を施した白い絹のかみしもを着て油絵になってるんです。 伊達政宗だってここまで詳細な絵画は残ってないでしょうから、この時代の貴重な日本人像ですね。私が一番気に入ったのは、初めて聞く名前の画家ジョヴァン・フランチェスコ・ロマネッリの『巫女シビラ』と言う絵でした。絵はがきでも買って帰ろうかと思いましたが、この絵は販売されてませんでしたね。フェルメールの『真珠の耳飾りの少女』の逆向きみたいな、ターバンをまいた女性が向こうに振り向いてる絵だったんです。この美術館展は上野の東京都美術館で4月4日まで開催中です。それ以降は改修工事のために2年間閉鎖されるとのことですので、ご興味ある方はお早めにどうぞ。詳しくはこちらのサイトをご覧下さい。

2010/02/02

コメント(8)

-

シングル・レディーズ

第52回グラミー賞の授賞式が行われました。グラミーというと日本レコード大賞の親分みたいな賞ですけど、その中でも最も皆がほしがる年間最優秀楽曲賞を獲得したのはビヨンセ。そのほか6部門を受賞しました。受賞曲はコチラ。Single Ladies - Beyonce踊りも凄い。サンバ踊れます。このアルバムも受賞。

2010/02/01

コメント(4)

全28件 (28件中 1-28件目)

1