全656件 (656件中 1-50件目)

-

The Beatles 「In My Life」

いつまでも忘れられない場所がいくつかある昔の面影がなくなっても 忘れることのできない場所良くも悪くも変わることのない場所今ではもうなくなってしまった場所 今もまだずっと残ってる場所それぞれの場所に色々な思い出がつまっている今でも鮮やかに思い出せる恋人 友人と過ごした思い出が中にはもう天国に旅立ってしまった人もいるけど僕は彼等のことを生涯を通じて愛し続けてきた僕に関わった人々や起こった出来事を懐かしむ気持ちはいつまでも変わらない時おり思い出しては追憶に耽ることだろうでも今 この人生で僕が何よりも愛するのは君なんだ---ビートルズの作品中、あるいはジョン・レノンの全キャリアにおいて、僕がいちばん好きなのが「In My Life」である。アルバム『Rubber Soul』に収録。情緒あふれるメロディと演奏、シンプルにして哲学的響きを持った歌詞が素晴らしい一曲だ。シングル・ヒットしたわけではないが、もっとも多くの人達に愛されているナンバーのひとつだろう。ジョンの伝記映画『イマジン』('88年)のエンド・ロールで流れていたのもこの曲だった。曲は、ジョンが子供の頃を回想しながら書いた長い詩を原型として作られた。元の詩には"ペニー・レイン"や"ストロベリー・フィールド"なる単語も出てくるという。レコーディングは、'65年10月18日と22日。まずメンバー達が手持ちの楽器でベーシック・トラックを録り、次のセッションでピアノ・ソロがオーバーダビングされた。出だしのギター・フレーズの切なくて美しいこと。穏やかで心のこもった音色は何度聴いてもシミジミする。ジョンのヴォーカルとポールのコーラスのからみも絶品。その豊かなハーモニーの感触は、同アルバム収録の「Nowhere Man」と対をなすものであり、ビートルズの曲の中でも最良のひとつだ。"間"を生かしたポールのベース、淡々としたリンゴのドラム・プレイも曲に趣(おもむき)を添えている。サビ部分で鳴るシンバルが淋しげでとても印象的だ。もうひとつ特筆すべき点は、間奏のピアノ・ソロだろう。これを弾くのはプロデューサーのジョージ・マーティン。なめらかで気品のあるプレイは、幼いころからピアノに親しみ、音楽院でクラシックの勉強をした彼ならではのもの。ちなみに、レコーディングの際には技術的な問題もあって、原曲のテープ・スピードを半分におとしてオーバーダビングしたのは有名なハナシだ。結果、完成バージョンではピアノの音が(二倍速になったため)妙に高くなり、チェンバロのようにも聴こえるのだが、これが曲をより格調高いものにしている。それは、「演奏はバロック風で」という注文をしたジョンの思惑通りのものだった。ユニークで美しい音色は、まさに"過ぎ去りし日々"を思い起こさせる。ジョンの想像力とマーティンの技術的ノウハウ、そこに偶発性がからみ合って生まれた名演ですな。なお、この曲に関してポールは「歌詞を書いたのはジョンだが、メロディを主に作ったのは僕」という発言をしており、「誰の作曲か?」ということで論争にもなっている。個人的にはジョンの曲のような気がするのだが、今となってはもう真偽のほどは分からないだろう。でも、そんなことどうでもいいじゃない、と。歌詞やメロディはもちろん、素晴らしいハーモニーを持つこの曲は、ジョンとポールが一緒にいたからこそ生まれたのだから。「In My Life...I Love You More」とやさしく歌われるエンディングを聴くたびに僕はそんなことを思う。「In My Life」は、『ローリング・ストーン』誌の『最も偉大な曲500』("The 500 Greatest Songs of All Time") では23位、CBC の『50曲』("50 Tracks") においては2位に選出。カバー・バージョンも数多く、クロスビー・スティルス&ナッシュ、ベット・ミドラー、キース・ムーン、アストラッド・ジルベルト、ロッド・スチュワート、オジー・オズボーンなど様々な人に歌われた。ビートルズが演奏していたというキャヴァーン・クラブ(※)の入り口には、この曲の歌詞を彫ったボードが掲げてある。どんな人間にも忘れられない場所や思い出があり、"たいせつな人"がいる。僕もそうだ。立ち止まり、振り返る。そしてまた前を向いて歩きだす。この繰り返しだ。だが、どんな時でも自分の中で音楽は流れている。今日の歌は「In My Life」だ。さて、次は何にしよう。-----ということで「ポムブログ~ポム・スフレの名曲大百科」は、今回をもちましていったん終了とさせていただきます。ブログを開設したのが2005年の6月7日。記事の数は656件。総計、約20万ヒット。休止していた時期をのぞけば、約二年半の連載でしたやり残したことはまだまだあるので心残りではありますが、ここらでひと区切りをつけようと思います。今まで読んでくれた方々、本当にありがとうございましたまたいつの日かお会いしましょう。その時まで"名曲大百科"のバトンは皆様にお渡しいたします。これを見てくれている全ての人に幸あれ!\(´ー`)ノつーコトでポム・ブログ最後のここをクリック!ご愛読ありがとうございました。See You Someday......※ '84年に再建されたもの

2008.09.30

コメント(16)

-

Doobie Brothers 「The Doctor」

ドゥービー・ブラザーズの音楽性は大ざっぱに言って、前期と後期に分けられる。前期はトム・ジョンストン(Vo,G)をメインとしたR&R、後期はマイケル・マクドナルド(Vo,Key)を中心としたAOR風ポップスだ。両者にはまったく通じるものがないというわけでもないが、基本的には別の音楽だ。だから優劣をつける意味はないし、どちらを良しとするかは単純に個人の嗜好による。で、ある愚か者の場合……もとい自分の場合はというと、聴くことが多いのは前期の方だ。トム・ジョンストンのおおらかな歌声と豪快で泥臭い演奏は、聴いていてなんとも気持ちいい。曲は分かりやすくてポップ。時には切なかったりもする。適度にハードでコーラスもバッチリな彼らは、イーグルスとはまた違った意味での偉大なウェスト・コースト・ロックだ。浴びるように聴いた3rd『Captain And Me』('73年)なんかは、今でも全曲歌えますぜ(…たぶん)そんなドゥービーだったが、'74年にはトム・ジョンストンが病気のために離脱。バトンは、代わって加入したマイケル・マクドナルド(スティーリー・ダンのツアー・メンバーだった)に引き継がれることとなる。以降も'78年の「What A Fool Believes」(全米1位)を頂点として成功をおさめていくが、音楽性の変化に伴うようにメンバーもどんどん入れ替わっていく。結局、オリジナル・メンバーで最後まで残ったのはパット・シモンズ(G,Vo)だけだった。そしてバンドは'83年に解散を宣言。「フェアウェル・ツアー」と銘打った大規模なラスト・コンサートにはトム・ジョンストンもゲスト参加し、盛大に幕を閉じた。それから六年後の'89年にドゥービーは再結成する。メンバーはトム・ジョンストンを中心とした前期の面々だった。当時は、往年のバンドが次々と再結成したり人気を再燃させた時期だったが、ドゥービーもそのひとつと言えよう。通算十枚目のオリジナル・アルバム『Cycles』(上ジャケット)もこの年に発表された。「The Doctor」はそこからのシングルで、全米9位を記録したロック・ナンバーだ。ポップな楽曲、全盛期を思わせる歌と演奏は、往年のファンだけでなく自分のような(当時の)新しいリスナーも魅了するものだった。イントロの躍動感あふれるピアノとギター・リフでツカミはばっちり。ツイン・ドラムの音色は重厚で頼もしい。張りのあるトムの歌声、ダイナミックなバンド・アンサンブルには有無を言わさず引きこまれる。コーラスを効かせたサビも最高。むくつけき親父たちの「Music Is The Doctor」というフレーズに心がおどる。今でも聴くたびに元気をもらえる、パワフルで楽しい一曲ですアルバムもそこそこのヒット(全米17位)を記録し、再結成はひとまず成功。バンドは'89年、'90年と来日も果たし、さらにファンを喜ばせた。その後もバンドはライヴを中心に活動を続けていく。21世紀に入ってからはメンバーの死去に見舞われるなどのアクシデントもあったが、現在でもトムとパットを中心にドゥービーは健在のようだ。彼らの音楽には、ポジティヴな響きと頭の中を駆け抜けるような爽快感がある。アメリカン・ロックの醍醐味を伝えてくれる、愛すべきマリファナ兄弟たち。つーコトで「The Doctor」を聴くにはここをクリック!Music Is The Doctorいい音楽は、健康にも良いのだ\(´ー`)ノ

2008.09.29

コメント(0)

-

Rupert Holmes 「Escape」

大好きってわけでもないけど、時々ムショーに聴きたくなってしまう曲がある。ルパート・ホルムズの「Escape」もそのひとつだ。'79年12月22日付ビルボード第1位。70年代最後の全米ナンバー・ワン・ヒット曲である。昔、これが収録されている『Partners In Crime』の中古LPを、掘り出し物市の百円コーナーで買ったのはワタシですルパート・ホルムズはイギリス生まれのニューヨーク育ちというミュージシャンだ。'47年生まれの彼は、裏方として音楽業界で仕事をはじめ、ジーン・ピットニー、ドリフターズ(もちろん黒人グループの方)、パートリッジ・ファミリーなどに曲を提供していた。「Tracy」('69年、米9位)のヒットで知られるグループ、カフ・リンクスにも一時在籍してたというトリビアな過去もある。そんな彼の、自身のアーティスト・デビューは'74年。1stアルバム『Widescreen』は商業的には失敗したが、そのアルバムを聴いたバーブラ・ストライザンドはルパートの曲を取り上げ、プロデューサーとしても招いた。その後、ジョン・マイルズやスパークスなどのプロデュースを手掛けた彼は、'78年に名盤の誉れも高い『Pursuit of Happiness(浪漫)』を発表。さらにその翌年に発表されたのが『Partners In Crime』だった。「Escape (The Piña Colada Song)」は、そこからの第二弾シングルである。AOR寄りの軽快なポップ・チューンで、"ピニャ・コラーダ"(←カクテルの一種)という名前を広めるのに一役かった名曲だ。この曲の一番の特徴は、歌詞がひとつのドラマ仕立てになっている所だろう。ストーリーを要約するとこうだ。男は、今の恋人と倦怠期を迎えている最中だ。彼は新しい刺激を求めていた。ある日彼は、雑誌かなんかの文通広告欄(今でいう出会い系)に載っていたひとりの女性の文章に興味を持ち、アプローチを試みる。二人はバーで会うことになったのだが、約束の日にバーに入ってきた女性の顔を見て、男は仰天する。その女性は、飽き飽きしている今の自分の恋人だったのだ。相手も自分と同じ鬱屈した思いを抱えていたのだ。この出来事がきっかけで、二人は互いを見つめ直し、そしてやり直すのでした--------じゃんじゃん。ん~、ライト系短編小説というか、お手軽なハリウッド映画みたいですね。楽曲的にも、小粋で覚えやすいメロディ、オシャレだけど歯の浮かないサウンドは悪くない。ルパートの歌声も、いい意味で中庸だ。秋の夜長に聴くにはちょいとオススメな一曲です。お供としてピニャ・コラーダがあれば、なお良し。なんちってちなみにこの曲、「シュレック」、「マーズ・アタック」、「デトロイト・ロック・シティ」など、映画の中で使われることも多いです。これが収録されている『Partners In Crime』は、他にも全米6位を記録した「Him」や「Nearsighted」、「Answering Machine」などの佳曲が入った一枚。あるいは「Speechless」、「Terminal」などの名曲も入っているベスト盤で聴くのもいいかも。なお、現在のルパートさんはポップ・フィールドから距離を置き、劇作家、小説家として活躍中との事。やっぱりドラマを書くのが好きなんですね、この人つーコトで「Escape」を聴くにはここをクリック!If you like Pina Coladas, and getting caught in the rain...♪

2008.09.29

コメント(2)

-

Rolling Stones 「Miss You」

今から30年前に発表された「Miss You」は、ローリング・ストーンズにとって八曲目の、そして現時点での最後の全米No.1ヒットである(イギリスでは3位)。クレジットはミック・ジャガーとキース・リチャーズの共作となっているが、ほとんどミックがメインで作った曲らしい。ビリー・プレストンとのセッション中にインスピレーションを得たのだとか。また、ジョン・レノンは、この曲を聴いて「自分の作った『Bless You』(※)を下敷きにしている」と言ったなんてハナシもある。下敷きですか、う~ん。まあ、似てると言われれば確かに似てるかな…………タイトルがね曲は、アルバム『Some Girl(女たち)』からの先行シングルとして'78年に発売されている。当時流行していたディスコの要素を取り入れたサウンドが大きな話題となり、12インチ盤のシングルによるロング・ヴァージョン(というかそちらがオリジナル・テイク)も発売された。当初はキワモノ扱いされたというこの曲。ミックは「『サタデー・ナイト・フィーヴァー』が流行る前から出来ていた」とか「ディスコ・ソングとは思っていない」と発言しているが、そこはしたたかな彼のこと。多かれ少なかれディスコを意識していたのは間違いないだろう。歌は世につれるもの。"流行は正しい"、"ポップスはヒットしてナンボ"というミックの主張が聞こえてくるような仕上がりだ。とはいえ、時代の音を取り入れながらも、しっかりと"ストーンズの曲"になっている所はさすが。サウンドは程よくスカスカ(笑ミックの、ふてぶてしくてネチっこい歌声がズカズカと耳に入りこんでくる。スキャット部分で聴けるファルセット・ヴォーカルがとてもセクシーだ。ビル・ワイマン&チャーリー・ワッツのリズム隊も強烈。このグルーヴ感は真似できるようでマネできない。キース&ロンによるぶっきらぼうなコーラスもヘタカッコいいですゲスト・ミュージシャンの演奏も聴きのがせない。イアン・マクレガン(スモール・フェイセズ/フェイセズ)の弾くエレピは妖しくてメロウだ。それまでは路上で演奏していたという黒人ミュージシャン、シュガー・ブルーの吹くハーモニカも曲にブルージーな印象を添えている。そして、間奏で短いサックス・ソロを聴かせるのは、キング・クリムゾンやキャメルのメンバーとして知られるメル・コリンズだ。三人のプレイヤーがそれぞれの音を出しているのに、そのどれもがストーンズの中に溶け込んでしまっている。この胃袋の大きさもバンドの生命力というべきか。「Miss You」は、現在でもライヴで必ず演奏されるストーンズ・クラシックのひとつだ。ロック、R&Bをベースとしつつも、"なんでもあり"な姿勢で転がり続ける彼らの底力を見せつけられる傑作と言える。なお、この曲およびアルバムの録音に際しては、キース・リチャーズは間接的な参加のみとなっている。同時期に起こっていた、彼の麻薬所持問題のためだ。裁判沙汰にまでなったキースは、当局に監視され自由に身動きがとれず、パリで行われたセッションのテープを送ってもらい、自分のパートだけを演奏するという形をとった。ギターの音がどこかふてくされているように聞こえるのは、そのせいだろうか。それでも、この時のセッションは実りあるものだったらしく、全部で50にも及ぶ曲が録音されたという。「Respectable」「Lies」といったパンキッシュな曲にもその勢いは表れている。「たかがロックン・ロール」とウソぶきながら、たくましく時代を生き抜いてきたストーンズ。この当時はまだ、"日本に来ないバンド"だったストーンズ。そんな彼らのギラギラした魅力は、アルバム『Some Girls』にもたっぷりと詰めこまれている。「Miss You」を聴くにはここをクリック!「この国(イギリス)には、世界に誇れるものがふたつある。 ひとつは女王陛下。 もうひとつは俺だ」------ミック・ジャガー※ ジョン・レノンの'74年のアルバム『Walls And Bridges』に収録。

2008.09.28

コメント(0)

-

David Bowie 「Space Oddity」

10月からはじまるドラマ『流星の絆』の番宣で、デヴィッド・ボウイの「Space Oddity」が使われていますね。おろ、ひょっとして主題歌に起用ですか?これがキッカケでボウイ、平成のお茶の間でブレイク?…かと思ったら、ドラマの主題歌は嵐の歌う『Beatiful Days』でしたねまあ、主演が二宮クンやNewsの錦戸クンなだけに妥当なトコロか。じゃあ何でボウイの曲を使うんだよ、って。挿入歌か?つーか、ひょっとして"Ziggy Stardust"にひっかけただけか?なら、むしろ「Starman」を使えよ、とも思うのだが。くだらない前フリはこれくらいにして、↓以下本題。「Space Oddity」は、'69年にリリースされて全英5位を記録した名曲だ。'64年にデビューしたものの、しばらくは鳴かず飛ばずだったボウイにとっての出世作でもある。同じ年に発表された同名アルバム(上ジャケット)に収録。タイトルからも分かる通り、スタンリー・キューブリックの映画に着想を得た作品で、元々はボウイ主演の実験映画『Love You Till Tuesday』の主題歌として作られたものだった。歌詞は宇宙空間を漂うトム少佐と管制塔の会話という形式で成り立っている。決して難解ではないが、適度な抽象性と哲学性を持つ内容は、ボウイのアーティスティックな個性を示すものだ。現在聴けるヴァージョンは、シングル用に改めて録音されたテイクで、アポロ11号が月に降り立つ予定日とされていた7月11日にリリースされている。実際にアポロ11号が月面着陸したのは7月20日だったのだが、当時のイギリスではそれに合わせて「Space Oddity」がラジオで盛大に流れたという。'75年には「Changes」とのカップリングで再発もされ、全英1位を記録した。曲は、ボウイの弾く12弦ギターのコード・ストロークから始まる。ドラムを叩くのはペンタングルのテリーコックス、メロトロンを弾くのはリック・ウェイクマン。空間的なアコースティック・サウンドとセンチメンタルなメロディが強い印象を残す仕上がりとなっている。楽曲的にはビージーズの「The New York Mining Disaster 1941」にインスパイアされたというフォーキー・ポップだが、そこはボウイ。演奏全体にただよう妖気と浮遊感がすでにこの男の非凡さを示している。特にタメを効かせたブリッジ部分からサビへいたる所などは見事な展開で、吸いこまれるような不思議な快感がある。サビ部分では、ボウイの歌もさることながら、耽美的なストリングスも聴き所。これは、プロデューサーであるガス・ダッジョン(エルトン・ジョンを手掛けたことでも有名)の手腕か。はかなげなその音色は胸に迫るものがあり、ボウイの憂いあるヴォーカルと合わさって、宇宙からひとり地球を見下ろす男の孤独をうまく表現していると思う。「For here,am I sitting」というくだりの後ろで不安げに鳴る管楽器(ピッコロ?)も効果的だ。対して、ブレイク部分ではリズミカルなコード・ストロークと手拍子が飛び出す。ウェットに流れそうな所をキャッチーなアレンジで中和するという作りがウマイなぁ。かと思えば、間髪をいれずサックスの切ない音色(吹いているのはボウイ)が広がり、曲は二転三転。複雑でドラマティック、ある意味プログレッシヴな構成ながら、コンパクトなポップ・ソングとしてまとまっている所にこの人の才気がはっきりと表れていますね。曲は、「地球は青い」「僕が出来ることなんて何もないんだ」というトム少佐の言葉で終わる。そのまま管制塔への音信は不通になってしまうという結末らしい。彼は地球へ戻ることなく、そのまま宇宙の中へ消えていったのだ。事故なのか、それとも自ら"スターダスト"になることを選んだのか。スペーシーな金属音によるエンディングは、聴き手の様々な憶測を可能にする……はずだったのだが、11年後のシングル「Ashes To Ashes」('80年)の歌詞の中で、なんとボウイはトム少佐という人物が「ただの麻薬中毒者だった」と歌っている。これには皆多かれ少かれ驚いた、あるいはヒイたに違いない。「なんじゃそら?」と。誇るべき自分の過去も、ファンの幸せな幻想も否定したボウイ。前向きな創作を重んじるこの人らしいといえばそうなのだが、イマジネイティヴな余韻を残すこの曲に、こういう"後日談"はいらなかったと思うけどなぁまあ、それでも「Space Oddity」が名曲であることには変わりない。"英国ロック孤高のカリスマ"であるボウイにとって実質的なデビュー作ともいえるこの曲は、発表から四十年たった今もミステリアスな美しさをはなっている。つーコトで「Space Oddity」を聴くにはここをクリック!『Love You Till Tuesday』のPVでもある初期バージョンはこちら。※ ポム・スフレのメインHPではデヴィッド・ボウイの名盤『Heroes』について取り上げています。

2008.09.27

コメント(3)

-

Yes 「Love Will Find A Way」

イエローの地にピンクの文字というジャケット・デザインが印象的な『Big Generator』は、'87年に発表されたイエス12枚目のアルバムだ。本盤は、大ヒットとなった前作『90125』('83年)と同じメンバー、ほぼ同じコンセプトで制作されている。ここで鍵を握っているのは、ギタリストのトレヴァー・ラビンだ。南アフリカ出身のアーティストである彼は、ギターだけでなくヴォーカルもとれる男であり、なによりコンポーザーとして優れていた。前アルバム収録のナンバーであり、全米1位を記録した「Owner Of A Lonely Heart」も、元々はラビンのソロ用の曲だったというのは有名なハナシだ(…と思う)。『Big Generator』のプロデュースは、元バグルス(※1)にして前作のプロデューサーでもあったトレヴァー・ホーンが引き続き担当するはずだった。だが、レコーディングの途中でラビンと衝突したホーンは、そのまま降板してしまう。結果、ラビンがプロデュースも担当することとなり、アルバムは彼の色が非常に強い仕上がりとなった。「Love Will Find A Way」は、アルバムからの1stシングルとなった曲だ。作詞、作曲はトレバー・ラビン。メンバーの共作が大半を占める本盤の中での唯一のラビン単独作で、元々はスティーヴィー・ニックスのために書かれたという信じがたいエピソードを持つ曲だ。曲調的にはプログレ臭はほとんどなく、産業ハード・ポップと呼ぶにふさわしい出来となっている。ただし、ただの産業ポップではない。良質で美しい、Yesならではのキャッチー・チューンだ。イントロのギター・フレーズ(※2)からして力がみなぎっている。続くAメロは、いきなりジョン・アンダースン、クリス・スクワイア、そしてラビンの三声で歌われるという豪華さ。サビへ向かうBメロ部分はジョンのハイトーン・ヴォイスが目立ち、高揚感を掻きたてる。対して、サビの部分ではラビンの声が目立っているのが面白い。単に声質の問題で振り分けただけかもしれないが、この当時のバンドの政治関係を象徴した一節にも思える。ブリッジ部(1:39~)でアンダースンの透明な歌声が響き、最後にラビンが「Away」と歌い継ぐ(1:55)という作りも絶妙だ。ポップでドラマティックなメロディはもちろん、コンパクトな構成、考え抜かれたアレンジも文句なし。全米30位とチャート的には振るわなかったが、「Owner Of A Lonely Heart」に勝るとも劣らない最高の一曲だと思う。この曲と、'94年の『Talk』に収録の「The Calling」、そして「Owner Of A Lonely heart」と合わせて"90125イエス三大名曲"と勝手に位置づけているワタシです。『Big Generator』はアルバム全体としても素晴らしい出来だったが、前作ほどのヒットにはならなかった。現在でも世間的な評価は高いとは言えず、ファンの間でも賛否が分かれる作品である。音楽的に「プログレっぽくない」というのも理由のひとつだろう。もうひとつは、(前述のように)ラビン色がことさら強いというのがあったのかもしれない。実際、このアルバムを最後にアンダースンはグループを脱退している(その直後にABWHを結成)。こうした事実は、人によっては「ラビンがYesをのっとった」というふうに映るかもしれない。だが、90125イエスは元々ラビンのグループとしてスタートする予定だった(※3)し、彼の指向した「コンテンポラリーなポップ・ロック」は、"プログレ"と呼ばれたバンドが時代を生き抜く方法論として正しかったはずだ。バンドに新しい活力を吹き込み、80年代以降も延命させたラビンの功績はきちんと評価されるべきだと思う。"イエスの顔"と呼ぶにふさわしい人物はジョン・アンダースンだろう。だが、トレバー・ラビンもまたイエスなのだ。『Big Generator』はプログレではないかもしれないが、Yesというバンドが作った素晴らしいポップ・ロック・アルバムだ、と断言したい。実のところ、定番の『危機~Close To The Edge』(過去ログ参照)を別格とすれば、個人的にもっとも好きなイエスの作品がこのアルバムなのである。つーコトで「Love Will Find A Way」を聴くにはここをクリック。トレヴァー・ラビンに愛の手を!\(´ー`)ノ※1 一時的にイエスのメンバーでもあった※2 アルバム・ヴァージョンでは、ギターの前に大仰なチェロが挿入されている。※3 元々はトレヴァー・ラビン、クリス・スクワイア、アラン・ホワイトのトリオによる"Cinema"というバンドが予定されていた。そこにトニー・ケイやジョン・アンダースンが加わって新生イエスの誕生となった。

2008.09.26

コメント(11)

-

Duffy 「Sugar High」

ライラック・タイムの中心人物にして、デュラン・デュランの元メンバー(爆)でもあったスティーヴン・ダフィは、80年代から活動を続けるブリティッシュ・ポップの名職人だ。豊かな才能にめぐまれながら世俗的な成功にはあまり興味のないお方のようで、発表されたアルバムはどれもハイ・クオリティながらメジャー・シーンから距離を置いているような趣がある。そんな彼の最高傑作といったらライラック・タイムの3rd『And Love For All』(※)ということになるのだが、ソロ名義の作品も悪くない。'95年のアルバム『Duffy(ロンドン・ガール)』もそのひとつだ。美麗なダフィのジャケが印象的な本盤は、当時隆盛をきわめていたブリット・ポップ・ムーヴメントの中で発表されている。プロデュースはダフィ本人とミッチ・イースター。演奏にヴェルヴェット・クラッシュが参加していることからも分かるように、アッパーでギター・サウンドを強調したポップ・ロック・アルバムとなっている。「Sugar High」は本盤の二曲目に収録のナンバー。ハードかつキュートな演奏が印象的なゆるゆる系パワー・ポップで、個人的にはストライク・ゾーンな一曲だ。パワフルなギター、ほんわかしたビート、サビで炸裂する甘いメロディの組み合わせがたまりません。ダフィのひかえめな歌声にも心を惹かれるものがある。コーラスはビートルス風、要所要所で聞けるカスタネットはフィル・スペクターなど、アレンジはポップスのツボを押さえている。後ろでさりげなく鳴るアコースティック・ギターもいい隠し味だ。お約束の手拍子もしっかり挿入されるなど、言ってみれば王道的な作りなのだが、そこが逆にポップスの快感を与えてくれる。ダフィの職人的なセンスが発揮されたチャーミングな一曲です。他にもシングルになった「London Girl」や、「She Freak」、「The Kids In Every Corner」などの佳曲が入った本盤は、現在ボーナス・トラックつきで再発されている。が、この前中古屋で見たオリジナルCDの値段は三百円だった。安っ!ダフィ、日本じゃ人気ないのね~。ルックスも音楽的才能もピカイチなお方なのにさ。最近じゃ同名の女性シンガーも出てきたし、ますます影が薄くなるやん(泣つーコトでポップ好きな方は、ためしに聴いてみてください。結構ツボるかもよ~「Sugar High」を聴くにはここをクリック!ライラック・タイム時代の名曲「All For Love And Love For All」を聴くにはこちら。※ ポム・スフレのメインHPではライラック・タイムの名盤『And Love For All』について取り上げています。

2008.09.26

コメント(2)

-

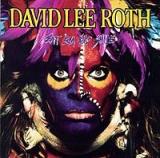

David Lee Roth 「Just Like Paradise」

僕がリアルタイムではじめて聴いたヴァン・ヘイレンのアルバムは『5150』('86年)である。つまりヴォーカリストがサミー・ヘイガーに代わった頃だ。それまでは、ラジオで流れていた「Jump」(過去ログ参照)以外ヴァン・ヘイレンをほとんど知らなかった僕は、「へ~、ヴァン・ヘイレンてこんな感じなの」と思いながら『5150』を聴いていた。デヴィッド・リー・ロスのアルバム『Eat 'Em and Smile』が発売されたのは、それからほんの数ヵ月後(というかほぼ同時期)だったと思う。↑すごいジャケット……(笑ヴァン・ヘイレンの前ヴォーカリストだった彼にとって初の本格的ソロとなる本盤は当時大きな話題となり、「ヴァン・ヘイレンに対する挑戦状」みたいな言われ方もしていた。ラジオでは、シングル・カットされた「Yankee Rose」がかかりまくっており、あるDJなどは「こっちの方がヴァン・ヘイレンらしい」みたいなことを言っていた。バックを固めるのはスティーヴ・ヴァイ(G)とビリー・シーン(B)という途方もないメンツである。当時のデヴィッド・リー・ロス・バンドは、演奏力という意味では、本家にも決して劣っていなかった。ハード・ロック好きだった僕の先輩も「絶対にデイヴ時代の方がいい。サミーはクソ」などと断言していた。クソですか先輩。そいつぁヒドイ。と言いつつ、サミーには悪いが、僕も65%くらい同感だ(笑デイヴは技術的にうまいヴォーカリストではないが、ヴァン・ヘイレンのサウンドや音楽性にぴったりだった。ワイルドでアクの強いダミ声とエンターテイメント性あふれるキャラは、エディのギターと合わさって唯一無比の"バンド・マジック"を生み出していたと思う。サミーのヴァン・ヘイレンも決して悪くはない。彼は歌は上手いしギターも弾ける。だが、サミー時代のヴァン・ヘイレンは、商業的には大成功したものの、デイヴ時代にくらべて音楽的な面白みは低下していたというのが僕の意見だ。ヴァン・ヘイレンは基本的にエディのバンドだ。だが、デイヴという男がいてこそ、このバンドは輝きを増すのだと思う。大股を広げてジャンプをするのが得意な彼の愛称は"ダイヤモンド・デイヴ"だ。『Skyscraper』は、そんなデイヴの2ndアルバムである。発表は'88年。これもまたヴァン・ヘイレンの『OU812』の発表と同じ年だった。バックのメンバーは前作と同じ。違うのは、前作に比べてポップ性がより増したこと、サウンド自体もやや丸くなったことだろうか。ただし全体的なインパクトはもうひとつ。ポップなのはいいんだけど、曲自体の出来がイマイチなんだよねぇ。中途半端というか。ビリー・シーンのベースがおとなしめ(デイヴの指示だったらしい)なのも不満が残る。これじゃ超絶テクのベーシストをやとった意味がないやん、という感じビリーが本作を最後に脱退するのもよく分かる仕上がりです。「Just Like Paradise」は、そんな本盤の中でも突出した一曲だ。シングル・カットされて全米6位を記録。デイヴとブレット・タグルという人物の共作で、「まるっきりパラダイス」というおバカな邦題も納得のパーティー・チューンに仕上がっている。80年代アメリカっぽいカラリとしたイントロが気持ちいい。スティーヴ・ヴァイのギターも快調に唸りをあげる。デイヴの悪ガキのような歌声は"うまいヘタ"を越えてロックだ。輪郭のくっきりしたサビメロは一緒に歌うのに最適。後ろできらびやかに鳴るシンセの音もイイっすあの時代に量産された産業ポップ・ロックのひとつといえばそれまでだが、デイヴらしさは充分に出ている。ブレイクでの「Ho!」という雄叫びも気持ちいいこの曲は、彼がまだダイヤモンドの輝きをはなっていた時代の名作と言いたい。PVと合わせて見ると楽しさ倍増ですぜそういえば当時のデイヴは、東芝のCM(これね)なんかにも出ていましたね。このシングルと共にアルバム『Skyscraper』も全米6位まで上昇。一応の成功をおさめたデイヴだったが、この直後にはスティーヴ・ヴァイにも逃げられてしまい、以後は音楽的にも商業的にも失速してしまう。21世紀に入ってからはカバー・アルバムを出したのみ。すっかり"過去の人"という印象がついてしまった彼だったが、なんと2007年にはまさかのヴァン・ヘイレン復帰(※1)。ベーシストとしてバンドに加入(※2)したエディの息子、ヴォルフガング・ヴァン・ヘイレンを「黙れクソガキ」と罵倒するなど、ロックな精神も忘れないデイヴ親父でした。また日本に来るのかな~? ヴァン・ヘイレンとして……つーコトで「Just Like Paradise」を聴くにはここをクリック!「黙れクソガキ」発言の映像はこちら。'08年1月26日のライヴ。この日はエディの誕生日で、突然「Happy Birthday」を歌いだしたエディの息子にデイヴが「shut ur f***in mouth wolfie」と言っている(00:15あたりに注目)。エディはうろたえて演奏を中断し、場の空気も凍ったが、4:58あたりの所でデイヴが一応フォローのコメントを入れている。※1 サミー・ヘイガーは'96年にバンドを脱退。三代目ヴォーカリストのゲイリー・シェローンもアルバム一枚のみで脱退した。※2 ヴァン・ヘイレン結成時からのベーシスト、マイケル・アンソニーは2002年に解雇。2004年のツアーにも参加しているが、"雇われベーシスト"扱いだったとか。

2008.09.25

コメント(6)

-

Squeeze 「Hourglass」

スクイーズは、同時期にデビューしたXTCと並んでニュー・ウェイヴ以降のブリティッシュ・ポップを代表するバンドだ。英国的ではあるが、XTCやエルヴィス・コステロほど毒気の強くないメロディ・センスは個人的にもビンゴだったりする。キーボードを軸とした演奏もスマートで聴きやすい。グルーヴィーなビート・ポップとでも言おうか。クリス・ディフォードとグレン・ティルブルックによる低音高音ヴォーカルも抜群のコンビーネションだ。ソングライター・チームとしても評価の高い二人は"小粒なレノン/マッカートニー"といってもいいかも。そんな彼らだが、日本における知名度はどうもイマイチ。なんせ代表曲として挙げられることが多いのが、ワン・ショット参加だったポール・キャラックの作、ヴォーカルによる「Tempted」だもんなぁ(たしかCMでも使われていた)。他にもいい曲はい~っぱいあるのにね、このバンドまあ、確かに華やかさには欠けるワケですが(笑'87年にリリースされたシングル「Hourglass」は、このバンドの代表曲のひとつだ。アルバム『Babylon And On』(上ジャケット)に収録のナンバーで、僕が初めて聴いたスクイーズの曲でもある。ストレンジなビデオ・クリップがMTVで大ウケしたこともあり、イギリスのみならずアメリカでも15位まで上がるヒットを記録。アメリカでの成功とはあまり縁のない彼らにとって、唯一のTOP20ヒットとなった。ビートルズ的センスに微妙なヒネリを加えたメロディが印象的。ポップだが口ずさみにくいサビは、クセになりそうな味わいがある(笑グレンの歌声は個性には欠けるものの、人懐っこい響きがあり好感がもてる。すき間を埋めるシンセ・ビート、どこか垢抜けないホーンの音色もステキ。ブレイクでのチャカポコした打楽器の音も実に楽しい。「Up The Junction」、「Cool For Cats」、「Another Nail In My Heart」と並ぶスクイーズ流ポップ・ソングとしてオススメです。ちなみに、現時点における彼らの最後のオリジナル・アルバムは'98年の『Domino』。21世紀以降は、クリスとグレンの仲たがいで活動を停止してた時期もあったようだが、現在はふたたびライヴを行っているとのこと('09年1月にはグレンが単独で来日の予定)。去年('07年)はライヴ盤も出たことだし、ここらで久々の新作を期待したいトコロですね。なお、'79年の2nd『Cool For Cats』はブリティッシュ・ポップを代表する名盤としてイチオシの一枚です(解説はこちら)。このグループに興味を持った方は迷わず購入されることをオススメしますつーコトでとりあえず「Hourglass」を聴いてみよう。ここをクリック!『Cool For Cats』に収録の名曲「Up The Junction」はこちら。

2008.09.25

コメント(4)

-

Matching Mole 「O Calorine」

童話の挿絵みたいな上のジャケットは、「世界一悲しい声の持ち主」と言われるロバート・ワイアットが結成したマッチング・モウル(そっくりモグラ)のアルバムである。'45年生まれのワイアットは、イギリスのプログレ/サイケ・ポップ・バンド、ソフト・マシーンのドラマーでありヴォーカリストだった。ソフト・マシーンの1stから4thアルバムまで参加したワイアットだったが、音楽性の違いを理由に'70年にグループを脱退(本人いわくクビだったとか)。その翌年に、元キャラヴァンのデヴィッド・シンクレアやフィル・ミラーと組んで新しく結成したのがマッチング・モウルだった。1stアルバム『Matching Mole』の発表は'72年。バンド名は、ソフト・マシーン(Soft Machine)のフランス語読みであるマチンヌ・モル(Machine Molle)をもじったものだとか。不思議な感触をもつポップ・ソングと緊張感のあるジャズ・ロックが同居した音楽性は、ある意味ソフト・マシーンの音楽をワイアット流に受け継いだものと言える。そしてそれは、プログレというかどうかはともかく、カンタベリー・サウンドと呼ぶにふさわしい個性を持っていた。アルバムの冒頭を飾る「O Calorine」は、ワイアットとデヴィッド・シンクレアの共作による哀しくて美しい一曲。のちの名唱「Sea Song」や「Shipbuilding」(※)にも通じる珠玉のバラード・ナンバーだ。曲は、ワイアットの弾くメロトロンからはじまる。淋しげで、どこかほのぼのとした音色。それを包みこむデヴィッド・シンクレアの優しいピアノがたまらない。メロディはやや暗めだが、ポップで耳にスッと入ってくる分かりやすさだ。後ろで淡々とリズムを刻む打楽器の音も、なんともいえない。ワイアットはこの時28歳。彼の歌声はくぐもっており、すでに何かを達観しているかのような老成感がある。同時に、そこにはセンシティヴで少年の心を残したような純朴さも感じられる。「I Love You Still...Caroline」というストレートな一節も胸を打つ、ワイアット印の名唱だ。この後、もう一枚アルバムを残してマッチング・モウルは一旦解散する。新しいバンドの結成に向けて意欲的にリハーサルをこなしていたワイアットだったが、神は彼に残酷な仕打ちをする。その直後('73年7月)に起こった転落事故により、ワイアットはなんと下半身不随になってしまうのだ。ドラマーとしての生命を絶たれたどころか、歩くことすらもできなくなった彼は、絶望の淵に立たされながらも曲を書き続けた。そして'75年、友人達のあたたかいバック・アップを受けて、ワイアットは車椅子に座ったまま音楽シーンへの復帰を果たし、現在に至る。そんな彼の壮絶なミュージシャン人生を思うと、「O Caroline」の歌声がよけい胸に突き刺さるマッチング・モウルのほか、ワイアットのソロ・アルバムは『Rock Bottom』、『Nothing Can Stop Us』、『Shleep』など名盤多数。モンキーズの曲をカバーした「I'm A Believer」での、はかなげな歌唱も忘れられない。運命にもめげず、今も歌い続ける孤高の音楽家ワイアット。つーコトで、「O Caroline」を聴いて彼の世界に触れてみよう。ここをクリック。車椅子の戦士の歌声に泣け!※ エルヴィス・コステロの作品

2008.09.24

コメント(2)

-

Ernie Graham 「Sebastian」

アーニー・グレアムは、70年代に一枚の忘れがたいアルバムを残して消えた、英国のシンガー・ソングライターだ。地味だけど滋味。英国音楽史の片隅で、ひっそりと輝くやさしい歌。2002年にCD化されたアルバム『Ernie Graham』(上ジャケット)は僕の宝物のひとつだ。アーニーは北アイルランドのベルファスト出身。ヘンリー・マッカロック(※)と組んだエアラ・アパレントというグループで'69年にデビューしている。エアラ・アパレントの解散後、アーニーは当時ブリンズレー・シュウォーツ(過去ログ参照)を手掛けていたデイヴ・ロビンソンに見出され、ソロ・アルバムを制作することになった。そうして生まれたのが、自らの名をタイトルに冠した『Ernie Graham』である。'71年に発表されたこのアルバムは、パブ・ロックあるいはシンガー・ソングライター系の名盤として、昔からマニアに人気の高い一枚だ。「Sebastian」はその冒頭を飾る"いぶし銀"の名曲。アーニーの作詞、作曲によるこのナンバーは、ボブ・ディランを穏やかにしたようなフォーク・ソングで、じんわりと心にしみる仕上がりとなっている。コード・ストロークによるアコースティック・ギターの音色がなんともいえない情緒と哀感を漂わす。浮かんでくるのは、秋枯れの葉がしげる英国の田園風景だ。アーニーの涸れた歌声は、素朴であたたかな味わいに満ちている。メロディは地味だがとても美しい。シンプルな演奏も奥深く響いてくるこの曲は、思わずホロリとくる英国音楽の佳品です。アルバム『Ernie Graham』は、これの他にも素晴らしい曲がいっぱいの名盤(くわしくはこちらを参照)。だが、今でこそ高い人気を得る本盤も当時は全く売れなかった。アーニーはその後、ヘルプ・ユアセルフをはじめとしていくつかのセッションやバンドを渡り歩くが、成功とはまったく無縁。ソロとしても、シングルを一枚リリース(シン・リジィのカバーだった)したほかは、作品発表の機会にめぐまれることはなく、'01年にこの世を去ったという。生涯、貧困にあえぎ、晩年はアル中だったという悲しい男アーニー。だが、アーティストはいなくなっても作品は残る。アルバム『Ernie Graham』は、これからもひっそりと聴き継がれていくに違いない。彼の歌声を聴くたびに、僕はそう思う。「Sebastian」を聴くにはここをクリック!※ グリース・バンド→ポール・マッカートニー&ウィングスのメンバー

2008.09.24

コメント(0)

-

Status Quo 「Rockin' All Over The World」

ブギといったらこのバンドだ。'68年のデビュー以来、メンバー・チェンジをしながら今も現役で活動するステイタス・クォーは、英国の国民的バンドのひとつである。何でも、あのチャールズ皇太子もファンだというんだからスゲ~。それに引きかえ、わが国ではいまだに紙ジャケがひとつも出てないという有様。。。この落差はなんやねん?と。The Spectersという名前でデビューし、'68年にStatus Quoとバンド名を変えた彼らは、当初はサイケ・ポップ系のバンドだった。が、70年代に入ってからはブギを貴重としたR&R路線に転向。シンプルで豪快なノリを持った演奏、メロディアスで覚えやすい楽曲を武器として次々とヒットを放った。ライヴ・パフォーマンスにしても、長髪の三人が揃ってヘッド・バンキングしながら演奏するというスタイルは、楽しくてカッコいい。ガニ股でギターをかきむしりながら歌うロッシとパーフィットの姿は今見てもイカしてると思う。クォーは、ブギー一辺倒というワケではない。それでも、彼らの音楽は良くも悪くもワンパターンな印象が強く、"どこを切ってもステイタス・クォー"という言い方がしっくりくる。だが、それもまた魅力に思えてしまうのは、彼らのブギー・ミュージックが伝統芸の域に達しているからだろう。「Rockin' All Over The World」はそんな彼らの代表作のひとつである。'77年に全英3位を記録したこの曲の作者は、元CCRのジョン・フォガティ。ステイタス・クォーは基本的にオリジナル志向のバンドだが、同時にカバーの名手でもあった。「Rockin' All Over The World」はそのことがよく分かる一曲だ。ジョン・フォガティのオリジナルも非常に魅力的だが、今となっては"クォーの曲"というイメージの方が強いだろう。クオーが出演したあの"Live Aid"('85年)でも、イベント全体のオープニングを飾ったのがまさにこの曲だった。荒削りなギター、弾力のあるリズムに胸がおどる。すき間だらけのサウンドはロックの醍醐味だ。なめらかにローリングするピアノもゴキゲン。フランシス・ロッシの歌声はやわらかで耳ざわりがよい。キャッチーなメロディと甘いコーラスはとてもチャーミングだ。ヘタウマっぽいソロやエンディングのホーンも印象的なこの曲は、シンプルゆえの快感を持った名演だと思う。クォーにはこの他にも「Paper Plane」、「Caroline」、「Down Down」、「Whatever You Want」などの名曲がいっぱい。気になった方は、'04年発表のベスト盤『XS All Areas』あたりから聴いてみよう。オリジナル・アルバムなら全盛期の名盤『Piledriver』、『Hello』、『On The Level』、『Rockin' All Over The World』などがオススメ。'07年には新作も発表されてるぜではでは、時代を越えたブギーを奏でる彼らに敬意を表して、「Rockin' All Over The World」を聴くにはここをクリック!全英1位を記録した名曲「Down Down」はこちら。ちなみに、本日はブギー特集よ。続きはこちら

2008.09.23

コメント(2)

-

Foghat 「Fool For The City」

ブルース・ロック・バンドであるサヴォイ・ブラウンから派生したFoghat(フォガット※)は、英国産の痛快ハード・ブギー・バンドである。イギリスのブギー・バンドといってまず思い出すのはステイタス・クオー(過去ログ参照)だ。が、メロディや演奏に英国的なものを感じさせるクオーに対して、フォガットの方はアメリカン・ロックに近い無骨さとダイナミズムを特徴としていた。それは、彼らの契約したレーベルが米国のベアズヴィル・レコード(トッド・ラングレンなどで有名)だったということにも関係しているのかもしれない。ハードなツイン・リード・ギター、ぶっといノリを持ったリズム隊というスタイルも、いわゆるサザン・ロックに近いものを感じさせた。ちなみにこのバンド、日本ではほぼ無名、あちらでも評価はB級(C級?)とのこと。中心メンバーだったデイヴ・ビヴェレットやロッド・プライスも今や故人だ。にも関わらず、バンドは現在でも存続してライヴを勢力的に行っているらしい。ひえ~'75年に発表された五枚目のアルバム『Fool For The City』は、そんな彼らの代表作だ。本盤収録曲で有名なのは、全米20位を記録した「Slow Ride」だろう。だが、アルバムのオープニングを飾るタイトル・ナンバーも、それに勝るとも劣らない一曲。シングル・カットされた結果は全米45位とあまり振るわなかったものの、個人的にはむしろこちらをオススメしたい。イントロからしてもうエンジン全開。荒々しいギター・サウンド、息もつかせぬドライヴ感に血がたぎる。シンプルで骨太なリフもガツンときます"ロンサム・デイヴ"ことデイヴ・ビヴェレットの迷いのない歌いっぷりがまたカッコいい。メロディはアッパーでカラリとしており、サビは明快なキャッチーさを持つ。間奏での泥臭いアコギと粘っこいエレクトリック・ギターの音も最高。全篇を貫く理屈ぬきのノリがたまらん、ブリティッシュ・ロック(思わずアメリカンと言いそうになってしまった)の名作です。アルバムにはこの曲や前述の「Slow Ride」のほか、「Save Your Loving (For Me)」、「Drive Me Home」などカッコいい曲がいっぱい。どこか間のヌケたジャケット(笑)も含めて70年代ロックの愛すべき一枚さ。'77年の名ライヴ盤『Foghat Live』も名作。あわせて聴いてみようぜぃ!つーコトで「Fool For The City」を聴くにはここをクリック。大音量で聴くのだ!※ 正確にはフォグハットと発音するらしい。

2008.09.23

コメント(2)

-

Dave Mason 「Every Woman」

デイヴ・メイスンは、スティーヴ・ウィンウッドと組んだバンド、Trafficを通じて世に出た英国人ミュージシャンだ。ソングライターとして当初から非凡な才能を見せていた人で、全英2位を記録したトラフィックの2ndシングル『Hole In My Shoe』や、ジョー・コッカーにも歌われた名曲「Feelin' Alright」はデイヴの作品である。ジミ・ヘンドリックスとも仲のよかった彼は、ジミの3rdアルバム『Electric Ladyland』にも参加。ボブ・ディランの「All Along The Watchtower」(※1)をジミに教えたのもメイスンだといわれている。トラフィック脱退(正確には二度目の脱退)後の彼はアメリカに渡り、エリック・クラプトンやジョージ・ハリスンと共にデラニー&ボニーのツアーに参加する。そしてアメリカ音楽に魅せられた彼は、スワンプ・ロックと英国的メロディ・センスをブレンドした名作『Alone Together』('70年)を発表。以後も70年代を通じてすぐれたソロ作を連発していく。一時はエリック・クラプトンからデレク&ドミノスのメンバーとして誘われていたというメイスンは、プレイヤーとしても有能だったことが分かる。結局、クラプトンのような人気は得られなかったものの、ヴォーカリストとしてもギタリストとしても味のあるミュージシャンだった。上に写っているアルバムは、自らの名をタイトルにした'74年の作品『Dave Mason』だ。プロデュースも自身で行った本作は、すがすがしいジャケットが示すようにウェスト・コーストの空気をたっぷりと吸いこんだ佳曲ぞろい。派手さはないもののツボを押さえた味わい深い一枚となっている。ファンキーでメロディアスな「Show Me Some Affection」、ジミヘン・ヴァージョンをさらにメロウにしたような「All Along Watchtower」などどれもいいが、個人的にいちばん気にいってるのは三曲目の「Every Woman」だ。デイヴの作詞、作曲によるカントリー風味のナンバーで、前作『It's Like You Never Left』('73年)にも収められていた作品だが、早くもここで再録している所をみると彼にとって"こだわりの一曲"なのだろう。ここでのヴァージョンはさらに洗練されており、ポップなメロディと清涼感あふれるサウンドが素晴らしい名トラックとなっている。リチャード・ベネットのペダル・スティール・ギター、マイク・フィニガンによる澄んだ音色のピアノが実に気持ちよい。まろやかな音色のストリングスはニック・デカロのアレンジによるものだ。メイスンの歌声はソウルフルでいて親しみやすい。サビで聴けるキャッチーな旋律と豊かなコーラス・ワークにも耳を奪われる。間奏では、短いながらも彼のギター・ワークが味わえるのが嬉しい。テクニカルとはいわないが、一音一音を大切にしたコクのあるプレイだ。三分三秒という演奏時間もいさぎよい。メイスンの魅力がコンパクトにまとめられた、代表作と呼ぶにふさわしい佳曲だと思う。メイスンはこの後「We Just Disagree」(米12位)などのヒットを放つが、80年代に入ってからは急激に低迷してしまう。90年代以降、オリジナル・アルバムのリリースはないようだが活動は続けており、今年('08年)の9月末には新作の発表も予定されているとか。とりあえずは『Alone Together』や『Dave Mason』、『Certified Live』(※2)といった70年代の名盤を聴こうちなみにこの人、'80年のシングル「Save Me」ではマイケル・ジャクソンとデュエットしているそうです。ほげ~(爆つーコトで「Every Woman」を聴いて、メイスンの世界にふれてみよう。ここをクリック!※1 ジミのヴァージョンが世間的にはいちばん有名。※2 ポム・スフレのメインHPではデイヴ・メイスンの名盤『Certified Live』について取り上げています。

2008.09.22

コメント(0)

-

The Beatles 「Free As A Bird」

「ビートルズの再結成かい? それはないね。 でも、『Free As A Bird』は再結成かな」----ポール・マッカートニービートルズ25年ぶりの"新曲"として'95年12月に発売された「Free As A Bird」は、"The Beatles Anthlogy"プロジェクトの一環として制作された企画シングルである(米6位、英2位)。オノ・ヨーコから提供されたジョンの未発表テープに、ポール、ジョージ、リンゴのオーバーダビングを加えることによって完成された。プロデューサーに選ばれたのは、ELOの中心人物にして、ジョージやリンゴのソロ作を手掛けた実績を持つ才人ジェフ・リンである。音楽的にも精神的にも円熟した三人のビートルと、ビートルズ・フリークの第一人者でもある職人ジェフによって作られた本トラックは、見事な"ヴァーチャル・ビートルズ"となっていた。僕も、イントロでのリンゴのスネアを聴いた瞬間、「おお!」と息を呑んだことを覚えている。よみがえるはずのない"ビートルズ・マジック"が、完成度とかそういうのとは別次元の"何か"がここには詰まっている、と今でも思う。感傷的になったり、笑いあったりしながら進められたというレコーディングには、ジョンも見えない姿で参加していたのかもしれない。原曲は、ジョンが"主夫業"に専念していた'77年に作られたもの。'88年にラジオ放送された「Lost Lennon Tapes」でもその音源は流れており、マニアの間では既に知られていたという。元のテイクは、ジョンのヴォーカルとピアノのみの演奏で、歌詞が未完成となっていた。レコーディングの際には、ポールとジョージが歌詞を補作し、さらにはコードも若干変えて演奏されている。結果、曲調的にはミドル・テンポの、中期ビートルズを思わせるまったりした仕上がりとなった。ジョンのオリジナル・テイクは不思議な透明感があるものの、楽曲そのものは「つかみどころがない」という印象も強い。それをここまでのポップ・ナンバーに仕上げたファブ・スリーとジェフの手腕には感服するしかない。ただし、現行アンソロジーの日本語訳では「サビのメロディを作ったのはポールとジョージ」みたいに思えてしまうが、楽曲自体のメロはジョンのデモをほぼなぞったものである。構成としては、Aメロがジョンで、サビをポールとジョージがそれぞれ歌うという形になっている。はかなげなジョンの歌声と淡白な美しさを持ったメロディが実に印象的。それを繊細に包みこむファブ・スリーの声と演奏が泣ける。浮遊感あふれるサウンドは自由に空を飛ぶ鳥のようで、曲のタイトルにふさわしい。リンゴのヘヴィなドラム、甘く厚みを持ったビートリー・コーラスは時代を越えた響きを持っている。シンプルながらしっかりと耳にのこるポールのベース・ラインもさすがです一方で、録音状態の悪いジョンの声は、良くも悪くも"作り物のビートルズ"ということを強く思わせ、複雑な感情を掻きたてる。ジョージの激渋スライド・ギターも凄い。成熟の極みとも言えるその音色は、年代物のワインのようでもあり、仙人様が弾いているような貫禄がある。サビ(二回目)で聴ける彼の歌声もよれよれ。この後の運命を知っているだけに、また違った意味で悲しくなります曲は4:00あたりにきたトコロで大円団!…と思いきや、またリンゴのフィルが豪快にとどろき、「Free...」のコーラスとともになぜかバンジョー・ウクレレの音が聞こえてくる。それにまぎれて「Made by John Lennon」 と聞こえるセリフがあるが、これはジョンがビートルズ時代にたまたま言った「うまくいったね」という言葉を逆回転させたもの。最後まで遊びゴコロを忘れないのが彼ららしい。関係ないけどボクの場合、このエンディングを聞くとフォーク・クルセイダーズの「帰ってきたヨッパライ」(のエンディング)を思い出します^^サウンド的にはオーバー・プロデュース気味な所も否めず、一部のファンから批判が出るのも分かる仕上がりではある。それでも今の時代(といっても10年以上前だけど)にビートルズを甦らせるとしたら、こんな感じが妥当ではないかと。少なくとも彼らの名を汚すクオリティではないし、再結成企画としては上々だ。雲の上のジョンも、「最高だ」とは言わないまでも「悪くはないね」とほくそ笑んでいたのではないだろうか。また、最高なのがこの曲のPVで、鳥の視点からファブ・フォーの歴史を見ていくという作りは、何度見ても目が潤んでしまう。ストロベリー・フィールドやアビイ・ロードはもちろん、ドクター・ロバートからグラス・オニオンまで飛び出す内容はまさに"アンソロジー"。それらを違和感なくつなぎ合わせてある映像は、CG時代ならでは産物だ。ジョンの子供時代の写真からはじまり、拍手をされる彼の後姿で終わるという構成も素晴らしい。曲、PVともに「Free As A Bird」は、ジョンへの愛情とテクノロジーの発達が幸せな出会いをした素晴らしい作品だと思う。これを作り上げたファブ・スリーとジェフ・リン、関わったスタッフたちに心から拍手を送りたい。つーコトで「Free As A Bird」のPVはここをクリック!ブラジルのマニアが作った"ヴァーチャル・再結成ライヴ"の映像も一見の価値あり。ここをクリック。

2008.09.21

コメント(10)

-

Cool Drive Makers 「アゲハチョウ」

クール・ドライヴ・メーカーズ(以下CDM)は、ヴォーカリスト/ソングライターのネモを中心とした日本のポップ・ロック・バンドである。四人組の彼らは'96年に結成。翌'97年にインディーズからデビューし、さらに'98年のはじめには早くもメジャー契約するに至っている。ワンマン・ライヴの大成功、ラジオ番組のレギュラー取得などに続いて、'98年9月にはメジャー・デビュー・シングル「アモレゴ」をリリース。CDMの音楽は、最初から非常に完成度が高く、洗練されたものだった。ポップス、ジャズ、ソフト・ロックなどの要素を絶妙にブレンドしたサウンド、メロディを大切にした楽曲は、音楽ファンの支持を集めていった。'00年発表のアルバム『DYNY』(上ジャケット)に収録の「アゲハチョウ」は、そんな彼らの最高傑作といえる名バラードだ。優しげで一度聴けば耳にこびりつくキャッチーさを持ったメロディが絶品。シンプルでゆったりとした演奏とネモのやわらかな歌声のマッチングも素晴らしい。それはまさしく、ひらひらと自由に飛ぶアゲハチョウのよう。平易ながら深みを感じさせる歌詞も胸を打つ。「お茶の間に届けたいという想いで作った」というネモのコメントが示すとおりの、親しみやすさと安らぎに満ちた名曲中の名曲である。'00年8月にシングルとしてリリースされたこの曲は、TVドラマ「神様のいたずら」の挿入歌としても使われた。だが、CDMは"良質"ではあっても"華やかなバンド"ではなかった。安易な売れ線主義に走らない姿勢やメンバーの純朴なキャラは、今のJ-POP界では分が悪い。「アゲハチョウ」をはじめ、シングル曲の多くはCMやテレビ番組に使われたが、ヒットと呼べるものは生まれなかった。途中、グループ名をCool Driveと縮めて心機一転もはかったりするも、とうとうこれといったブレイクは果たせないまま彼らは2005年に活動停止してしまった。CDMを応援していた自分としては非常に残念だった。巷にはジャンク・フードみたいなJ-POPがあふれているというのに。これが音楽業界の現実か。その後のネモさんに関してはしばらく音沙汰を聞かなかったが、他のアーティストへの楽曲提供などをしてきたようだ。が、今年の10月にはNemotroubolter(ネモトラボルタ)という新ユニットで活動を再開するとのこと。ジャパニーズ・ポップスの良心を持った彼に正当な評価が与えられることを望みたい。つーコトでCDMの名曲「アゲハチョウ」を聴こう。ここをクリック!すべてをもっと あなたにもっと とどけたいココロが飛んでいく負けないように 負けないように伝えたい ぜんぶぜんぶ だからふらふらになって カッコ悪くてもちゃんと飛ぶよ あなたにとどくまで※ ポム・スフレのメインHPではCool Drive Makersの名盤『Rainbow Juice』について取り上げています。

2008.09.20

コメント(0)

-

Bob Mould 「Egφverride」

80'sアメリカン・インディーズの雄、ハスカー・ドゥはその後のロック・シーンに少なからず影響を与えたバンドだ。初期は典型的なハードコアを演奏していた彼らは、アルバムを重ねるごとにメロディ指向を強めていく。スピーディで激しいギター・サウンドにポップで美しいメロディを乗せるという方法論は、のちのメロコアそのものだった。'86年にメジャーから発表した『Candy Apple Grey』(※)はラウド・ロックの大傑作で、ニルヴァーナのファンなども必聴の一枚だ.ボブ・モウルドは、そのハスカー・ドゥでフロントをつとめていた男である。ハスカーは、ボブともうひとりの中心人物であるグラント・ハートとの確執が原因で'88年に解散。ボブはその後二枚のソロを経て、'92年に自身のグループSugarを結成する。同年に発表されたアルバム『Copper Blue』は、ハスカーのポップな部分をより強調したような良質のギター・アルバムに仕上がっており、メディアでも高い評価を得た。しかし、そのSugarももう一枚アルバムを残して'94年に解散してしまう。そして'96年、ボブは自らの名をタイトルに冠した3rdソロ・アルバム(上ジャケット)を作り上げる。「Egøverride」は、そこからのシングルとなったミドル・テンポのロック・ナンバーだ。作詞・作曲はもちろんボブで、後期ハスカー・ドゥやSugarの音楽性をさらに推し進めた仕上がりはまさにパワーポップ。ノイジーなギター・サウンドとサビで炸裂する美メロの組み合わせが実にチャーミングだ。ボブのぶっきらぼうな歌声も、それまでに比べて余裕を感じさせるもので、シンガーとしての彼の魅力を再確認させてくれる。シャーシャーしたギターの音は、いかにもオルタネイティヴ・ロック(死語)という感じで、今聴くとちょっぴり微笑ましい。しかし、元々はボブがこのテのサウンドの先駆者だったことを考えると文句も言えまい(笑彼の音楽性が最良の形で凝縮された傑作ポップ・ロックとしてオススメの一曲です。ボブは現在も活動を続けており、今年('08年)の二月には新作『District Line』を発表。サウンド、楽曲ともに変わらぬ"モウルド節"を聴かせてくれたのは嬉しいかぎりだ。ただし、日本での知名度はかなり低く、「Egøverride」を含む3rdアルバムも現在は廃盤なのが残念。中古屋ではウン百円単位で売っていると思われるので、気になった方は聴いてみて。もちろん後期ハスカーやSugarのアルバムもセットでねつーコトで「Egøverride」を聴くにはここをクリック!※ ポム・スフレのメインHPではハスカー・ドゥの名盤『Candy Apple Grey』について取り上げています。

2008.09.19

コメント(0)

-

Fairport Convention 「Who Knows Where the Time Goes?」

サンディ・デニー、サイモン・ニコル、イアン・マシューズ、そしてリチャード・トンプソンなどを輩出したフェアポート・コンベンションは、英国トラッド・フォーク系の中でも頂点に立つバンドだ。彼らは'69年に三枚のアルバムを発表しているが、そのどれもが名盤というのも凄い。『Unhalfbricking』(上ジャケット)はそのうちのひとつだ。サンディが加入してからの二枚目となるこのアルバムは、サイケ風味のフォーク・ロック・バンドとして出発したフェアポートがトラッドの世界に足を踏み入れようとする瞬間を記録した作品である。総合的な完成度とテンションでは次作の『Liege & Lief』にゆずるものの、みずみずしさとスリルが程よく同居した本盤もすばらしい。オリジナル盤の収録曲は全部で八つ。メンバーのオリジナルが五つ、ボブ・ディランの作品が三つという構成となっている。リチャード・トンプソンの作品「Genesis Hall」、ディランのカバー「Percy's Song」、トラッドをアレンジした大曲「A Sailor's Life」など、聴き所が随所にある本作だが、個人的に一番好きなのはサンディ・デニーのオリジナル曲である「Who Knows Where the Time Goes?」だ。「時の流れを誰が知る」というタイトルのこの曲は、サンディがグループ加入前に作ったフォーク・ソングであり、彼女にとっての生涯の名曲である。本盤での演奏は、ややロック的味付けをしたものとなっており、まさに"フェアポート流フォーク・ロック"と言える仕上がりになった。落ち着きをたたえたイントロからして孤高の美しさを感じさせる。トラッドを基調とする、気品と哀感を持ったメロディはいかにも英国的であり、サンディのソングライターとしての資質を証明するものだ。彼女のヴォーカルもすでに完成されており、この時22歳とは思えないほどの貫禄ぶり。ジミー・ペイジが惚れたのも分かるなぁ(※)。リチャード・トンプソンのギター・プレイは、抑えた中にもノコギリのような切れ味が感じられ、その非凡な個性を示している。淡々としたドラムもいい感じだ。ここでの演奏を聴かせるマーティン・ランブルは、なんと本盤のレコーディング直後に交通事故死してしまう。まさに「時の流れを誰が知る」だ。サンディがソロになってからも歌い続けられたこの曲は、ジュディ・コリンズ、エヴァ・キャシディ、ニーナ・シモン、スザンナ・ホフス(ex:バングルズ)など多くの人にカバーされた。フェアポートのヴァージョンは、'07年の英国で「オール・タイム・フェイバリット・フォーク」として選出されている。静かなる情念と色褪せない美しさを持つこの曲は、英国フォークの奥深さを象徴する一曲と言えるだろう。「Who Knows Where the Time Goes?」を聴くにはここをクリック!※ サンディはLed Zeppelinの曲「The Battle of Evermore(限りなき戦い)」にヴォーカルとして参加。

2008.09.18

コメント(0)

-

Pink Floyd 「Us And Them」

ピンク・フロイドのキーボーディストである"Rick"ことリチャード・ライトが亡くなりましたね(2008年9月15日)。享年65歳。癌だったそうです。2005年の"Live 8"で見たフロイド再結成ステージが、自分が見たRickの最後のお姿でした'43年生まれのリチャード・ライトは、フロイド初期からのメンバーであり'80年の傑作『The Wall』まで参加していた。その後、ロジャー・ウォーターズとの確執によりバンドを離れるが、デイヴ・ギルモアが中心となった'87年のアルバム『鬱(うつ)~A Momentary Lapse of Reason』(過去ログ参照)にはサポート・メンバーとして参加。'94年の『対~The Division Bell』には正式メンバーとしてクレジットされていた。Live8でのフロイド再結成ステージの後は、デイヴのソロ作やツアーに参加したり、自身のアルバム制作も伝えられていたようだ。ロジャー・ウォーターズやデイヴ・ギルモアに比べると地味な存在ではあったが、プレイヤーとしてもソングライターとしてもリチャードはピンク・フロイドに欠かせない音楽家だった。フロイドの最高傑作(と自分は思っている)「Echoes」のサウンドは、彼なしでは成り立たなかったと思う。デイヴ・ギルモアは、今回の追悼コメントの中で「彼のクワイエット・タッチなしには『Wish You Were Here』は成り立たなかった」と発言している。また、'83年のアルバム『Final Cut』がひときわロジャーのソロ色の強い作品になっていたのは、リチャード不参加も原因のひとつだった、と言ったらどうだろうか。ソングライターとしてのリチャードは、ポップでドラマティックな作風を得意としていたように思う。彼が単独で書き、ヴォーカルも担当した「Summer '68」(※)はそのことがよく分かる佳曲だった。そして、そんな彼の資質が最大限に発揮された名曲が「Us And Them」だろう。説明不要の名盤『狂気(The Dark Side Of The Moon)』('73年)のハイライト・ナンバーにして、僕がピンク・フロイドでもっとも好きな曲のひとつである。もともとはリチャードが'69年に作った曲で、ミケンランジェロ・アントニオーニ監督の映画『砂丘』のサウンド・トラック(フロイドが数曲を提供)用の作品として提出されたが、その時は不採用となった。それを後にロジャー・ウォーターズが歌詞を書き直して、先述のアルバムに収録されたのが「Us And Them」だった。なお、同盤に収録の名曲「The Great Gig In The Sky」もリチャードの作曲である。『狂気(The Dark Side Of The Moon)』は、全曲がつながった形式のコンセプト・アルバムだ。そんな中で、「Us And Them」はリチャードのオルガンがフェィド・インしてくる所から始まる。7分51秒にもおよぶ大作となっており、"静と動"を見事に使い分けたドラマティック&キャッチーな仕上がりは圧巻。ゆるやかなAメロからサビへと一気に昇りつめる瞬間は、肌が粟立つほどのインパクトだ。その一方で、リチャードによるふわふわしたオルガンと上品なピアノの音色、ジャズ的なコード進行は耳に心地よく響いてくる。ムーディーなサックス・ソロも何ともいえない印象を残す、フロイド印の絶品だ。デイヴ・ギルモアの歌声が「Without...」と残響するのが、今となっては泣けるなぁ。。。ピンク・フロイドはもう一回くらい取り上げようと前から思っていたが、こういう形で実現することになってしまったのは悲しいきっと今頃は多くの人がフロイドの曲を聴いているのだろう。「Us And Them」や「Wish You Were Here」もラジオで流れているに違いない。僕は、隠れた名盤と言われるリチャードのソロ『Wet Dream』を聴いてみようと思う(この機会に再発されるだろう)。40年間にわたるミュージシャン生活、お疲れさまでした。世界一巨大なプログレ・バンドを縁の下で支えたRickに敬意と追悼をこめて。「Us And Them」を聴くにはここをクリック!R.I.P. Rick...※ '70年のアルバム『原子心母(Atom Heart Mother)』に収録。

2008.09.17

コメント(3)

-

Uriah Heep 「July Morning」

↑怖いんですけど、このジャケット……ユーライア・ヒープの『Look At Yourself(対自核)』ですな。Zepやパープルに比べるとちょいマイナーながら、ブリティッシュ・ハード・ロック史に残る名盤っすね。ジャケットの真ん中に銀紙が貼ってあるという、オリジナル・アナログが欲しいよう~ユーライア・ヒープは、デヴィッド・バイロン(Vo)、ケン・ヘンズレー(Key)、ミック・ボックス(Gt)を中心として'69年に結成。キーボードやコーラスを前面に押し出したサウンドは、同時期のハード・ロック・バンドとはやや異なるもので、プログレに分類されることもあるようだ。メロディアスで覚えやすい楽曲が多いのも魅力。そういう意味では日本人好みのグループでもあった。一般的にいう「70年代UK三大ハードロック・バンド」といったら、レッド・ツェッペリン、ディープ・パープル、ブラック・サバスだが、当時はサバスの代わりにユーライア・ヒープが入れられていたというハナシもある。また、メンバー・チェンジが多いことでも有名で、一時はあのジョン・ウェットンが在籍していたこともあった。'71年に発表された3rdアルバムは、次作『Demons & Wizards』と並ぶこのバンドの代表作。キャッチーでノリのいいタイトル曲が有名だが、本作のハイライトといったらやはりアルバム三曲目にあたる「July Morning」だろう。キーボードを軸に据えた10分30秒にもおよぶ大作で、英国浪漫あふれるメロディといい、見事な構成力といい、ハード・ロックとプログレの"おいしいとこ取り"をしたような名曲に仕上がっている。イントロでの、ハモンド・オルガンの荘厳な響きからして耳を奪われる。おさえたAメロからじわじわと昇りつめていく様は実にドラマティックで、緊張感たっぷり。デヴィッド・バイロンの情感にまみれたヴォーカルも凄い。特に中間部における雄叫びにも似たシャウトはイアン・ギランも真っ青になるほどの迫力だ。後半のインスト・パートのテンションも特筆モノ。ミック・ボックスのギターはハードに泣いている。ギター・リフだけでも耳にのこるが、エンディングで狂おしく鳴るミニ・ムーグは脳髄に侵食してくるかのよう。この電子音を奏でるのは、ゲスト・プレイヤーのマンフレッド・マンだ。10分半という長さをまったく感じさせないというのも驚異。西城秀樹や志村けんにも愛されたこの曲は、ディープ・パープルの「Child In Time」にも迫るハードロック・バラードの名作と断言したい。アルバムには他にも「Tears in My Eyes」「Love Machine」など聴き所がギュウ詰めの一枚。Zepやパープルのアルバムと共に必ず棚に入れておくのじゃ!なお、バンドは様々なメンバー・チェンジの末、現在も活動中だってよ。ほげーつーコトで「July Morning」を聴くにはここをクリック。今は亡きデビッド・バイロンの歌声に震えろ!

2008.09.16

コメント(0)

-

Mud 「Dynamite」

"グラム・ロック"といわれて多くの人が思いつくイメージは、「両性具有を思わせる艶やかな化粧」「きらびやかな(あるいはケバケバしい)衣装」「耽美的雰囲気」「妖艶な魅力を振りまくアーティスト」といった所だろう。具体的なアーティスト名を挙げるなら、筆頭に来るのはマーク・ボラン(=T・レックス)、ジギー・スターダスト期のデヴィッド・ボウイ、ロキシー・ミュージック(初期)あたりだろうか。実際、グラム・ロックという言葉は"グラマラス(魅惑的)"という英語の形容詞からきている、という説が一般的である。だが、その本場ともいうべきイギリスでは、むしろ別の意味合いでジャンル分けがなされることが多いという。耽美でアーティスティックな雰囲気とは対照的な、「業界発の芸能界的ティーン・ポップス」的なものをグラム・ロックと呼ぶらしい(※)。ふーむ、なるほど言われてみれば、ゲイリー・グリッターやスウィートなんかはむしろそんな感じだよなぁ。そういえば昔、グラム・ロックのコンピレーション映像やCDの中にベイ・シティ・ローラーズが入っているのを見て首をかしげたものだが、そういう説明をされれば納得がいく。そして、これにあたる事が多いのが、グラムの中でも"B級"と言われるアーティスト群だ。マッド(MUD)というグループもそのひとつである。バーの専属バンドからスタートしたという彼らはデビューこそ'67年だが、人気が出るのは'73年あたりからだった。つまりグラム・ロックの最盛期である。ソングライター兼プロデューサー・チーム、チン&チャップマン(スウィート、スージー・クアトロでも有名)と組むことになった彼らは、グラム・ロック・ムーヴメントのドサクサにまぎれるような形でブレイクを果たす。'74年に発表したシングル「Tiger Feet」は、英国で年間ナンバー・ワンになるほどのヒットを記録した。その時の彼らは、もう二十代も後半。太めでオジサンっぽいルックスのレス・グレイがその気になって歌う姿は、失笑モノであり同時に楽しいものでもあった。マッドは、基本的にアルバムよりもシングルを重視したグループ(グラム系グループの多くがそうだった)で、良くも悪くも"ティーン向けポップ"として作られた楽曲の数々は個人的に結構ビンゴだったりする。'73年に全英2位を記録したシングル「Dynamite」も大好きな曲のひとつだ。作およびプロデュースは、前述のチン&チャップマン。ハード・ドライヴィンな演奏、単純明快な楽曲構成は、このグループの真骨頂だ。ここぞという所で炸裂する、どキャッチーなメロディとコーラスはまさにダイナマイト能天気という言葉がピッタリくるパーティ感覚はアホらしくも楽しさ満点で、ある意味ポップスの醍醐味といえる。"B級"ならでは味わいも愛おしい、10円ガム的名曲です。そんな彼らの人気が続いたのは'75年まで。'76年以後ピタリとヒットが出なくなったのは、典型的な"アダ花系バンド"だったこの人達には必然の結果だったのでしょう。グループはその後も活動を続けるも、'80年に出した「Rico」が最後のシングルとなった。オリジナル・マッド解体後、レス・グレイは新メンバーを迎えてツアーもやったが、2004年に心臓発作で死去。マッドもそのまま自然消滅となった。後に残ったのは、いくつかのおバカな名曲。でも、それでいいんじゃないかと高度でアーティスティックなミュージシャンもいいけど、娯楽に徹したポップ・スターも大好きだ。彼らのベスト盤は、流しっぱなしにしておくには悪くない一枚。グラム・ロックの裏面的楽しさ(あるいは真髄)を教えてくれるバンド、それがマッドです。つーコトでマッド三連発いってみよ-!「Dynamite」はこちら。ウチのメインHPでも紹介している(ここね)名曲「Cat Crept In」はこちら。キャッチー&ドライヴィンな名曲「Rocket」も聴こう。ここをクリック。※ 主に70年代前半のティーン・ポップ。グリッター系という言い方で括られることもある。

2008.09.15

コメント(0)

-

The Beatles 「Strawberry Fields Forever」

一緒に行こうよ ストロベリー・フィールズへ所詮は何もかもが幻悩むことなんてひとつもないのさストロベリー・フィールズよ 永遠にジョン作によるこの曲は、リバプールに実在したストロベリー・フィールド孤児院をモチーフにしたもの。彼は子供の頃、そこの庭でよく遊んだらしい。絵本に載っている詩のような言葉の数々は、適度に抽象的でやさしい響きを持っている。メロディ、歌詞共々まさにジョンの最高傑作と呼ぶにふさわしい。ジョンが出演した映画『How I Won The War』のロケの最中に書かれたというこの曲は、アルバム『Sgt.Pepper's Lonely Hearts Club Band』セッションの最初期に録音された。アルバムには収録されず(※)、ポールの「Penny Lane」と両A面という形でシングル発売。ポップ史上最高の両A面シングルとなったが、当時のイギリスではエンゲンプルト・フンバーディンクが歌うムード歌謡「Release Me」に抑えられ、チャート1位を逃している。また、アメリカでは「Penny Lane」がビルボード1位になったものの、こちらの方は8位にとどまった。もっともこの曲の価値は、そんな世俗的なデータとははるか別次元にあるものだ。メロトロンが穏やかに鳴るイントロからして、"いちご畑"に連れていかれてしまうような気持ちになる。やさしくて不思議な感触を持った音色。この楽器を弾くのはポール・マッカートニーだ。メロトロンはのちにキング・クリムゾンに使われることでも有名になるのだが、この曲のサウンド自体、当時としてはプログレッシヴだった。それはゾンビーズ、トラフィック、The Moveなど、同時期の多くのグループに影響を与え、さらには"サイケデリック・サウンド"というひとつのパターンとして後々まで残っていく。序盤で聴けるモールス信号のような電子音、ふんわりとしたトランペット、溶けていきそうなシタール、幻惑的なチェロなど、すべての音が美しい。フィルを多用したリンゴのドラム・プレイも聴き所。コンプレッサーによるタムやバスドラ音のつぶれ具合も非常にいい感じで、これはあの時代の機材だからこそ出たサウンドだと思う。もっとも、サイケの見本市みたいに思えるこの曲も、当初はジョンがアコギ一本で歌うシンプルなものだった。そこに当時の文化、LSD、そして出会ったばかりのオノ・ヨーコの影響が加わり、作品はどんどん形を変えていく。完成ヴァージョンが、ジョンの要望により、二つのテイク(テイク7と20)をつなぎ合わせて作ったものだというのは有名なハナシ。その二つのテイクはキーやテンポが全く異なっており、編集の際に双方のテープの回転速度を調節して、うまくつなげたのだった。今でこそ何てことのないテクニックのように思えるが、当時としては大変な作業だったという。完成バージョンでは、1:00あたりの「 'cause I'm going to」を歌い終わった所でスパッと切り替わるのだが、そのツナギ方は絶妙というしかない。よく聴けば確かにジョンの声質は変わっているし、作業を行ったジョージ・マーティンも仕上がりには満足していないらしい。だが、こうしたウラ話でも聞かなければ、"編集してある"なんて聴き手はほとんど気づかないだろう。なにより、機械ひとつで何でもできてしまう今の音楽にはない"味"が、ここにはあると思う。演奏はリリカルにフェイド・アウトし、そこで終わったと思わされるのだが、程なくして祭囃子(まつりばやし)みたいな音が聴こえてくるのがチョットだけ怖い(笑その後ろでジョンは「Cranberry Sauce」と言っているが、これが「I buried Paul(ポールを埋めた)」と聞こえると話題になり、例の「ポール死亡説」を裏付ける一因とされた。なるほど、ややミステリアスな雰囲気を持つこのエンディングの中では、確かにそう聞こえないこともない(というか聞こえるwこんなオマケが付くところも、フツーのポップ・ソングと違ってていいなぁ(´ー`)メロディ自体は、ビートルズとしてはとりたててポップという程でもないと思う。それでもこの曲には、圧倒的なオリジナリティと普遍性があり、そして超俗孤高の空気に包まれている。おそらく、ここには音楽の神が宿っている。「目をつぶっていれば生きることなんて簡単さ」と歌うジョンの声は悟りを得た者のようでもあり、聴いてて切ない。色即是空、無我の境地などに通じるテーマがここには静かに流れている。ジョン・レノン、26歳。この時にして既に人生の真理を知ってしまったのだろうか。かつて、僕は一度だけ実際のストロベリー・フィールドに行ったことがある。門の所には落書きがいっぱいしてある汚い所だった。だが、そこにはこの世のあらゆるものから隔離されたような清らかで不思議な空気が流れていた。単なる自分の思い込みか。それともジョンの想い、世界のファンの想いがそこに届いていたのだろうか。「ストロベリー・フィールズよ 永遠に」と歌われたその孤児院も2005年には閉鎖され、祈祷や瞑想のための部屋を備えた修道施設として建物が使われている。この世に永遠というものはない。諸行無常を感じる今日このごろ。Nothing Is Realである。「Strawberry Fields Forever」を聴くにはここをクリック。※ 現在はアルバム『Magical Mystery Tour』に収録。

2008.09.14

コメント(10)

-

Led Zeppelin 「Wearing And Tearing」

'80年12月4日、レッド・ツェッペリンの解散を告げる声明文が公式に出された。理由はもちろん、同年9月のジョン・ボーナムの急死によるものである。「後任としてコージー・パウエルが入る」という噂が当時流れるなど、バンドの存続も検討されたようだが、最終的に出された結論には誰もが納得したに違いない。なお、Zepの解散宣言がなされたその四日後には、ジョン・レノンが射殺されるという事件が起こっている。Zepの解散から二年後にリリースされた『CODA(最終楽章)』は、今までの未発表曲や既存曲の別テイクを集めた編集盤だ。彼らの自主レーベルであるスワンソング・レコードは、アトランティック・レコードとの間に「レッド・ツェッペリンのアルバムを5枚リリースする」という契約を交していた。『CODA』がリリースされたのは、この契約を満了させるのが目的だったという。もっともそれはビジネス的なことであって、ジミー・ペイジにとっては未発表曲集をのぞむファンへのプレゼント、そして自身の中でのZepに対する"けじめ"の意味合いがあったのだろう。アルバム・チャートでは全米6位、全英4位を記録。それまでのアルバムのように1位というわけにはいかなかったものの、最終的にはプラチナ・ディスクにもなり、Zepの人気をあらためて証明する一枚となった。収録作品は全部で8曲。制作された年代順に並べるというオーソドックスな作りとなっている。チマタでのこのアルバムの評価は結構高く、「傑作」「さすがZep」という評価も多く見る。ただし、それは「未発表曲集」という前提があってのものだと思う。確かに水準は越えているし、貴重なテイクも入ってはいるが、「寄せ集め」な印象はどうしても払えないし、ツメが甘かったり覇気に欠けるトラックも入っている。8曲で33分というボリュームの足りなさもあって、身内意識のようなものがないとちょっとツライ所はあるかもしれない。ただし、本盤には決定的な名曲が入っている。ラスト8曲目に置かれた「Wearing And Tearing」がそれだ。ペイジ/プラントの作品であり、'78年11月に録音されたこの曲は、アルバム『In Through The Out Door』の未収録曲である。ハードで切れ味鋭いサウンド、パンキッシュなビートが最高にカッコいいナンバーで、後期Zepの中でもトップクラスの出来だと思う。『In Through The Out Door』に収録されなかったのは、単にアルバムのカラーに合わないという理由からだろう。"パンク、ニュー・ウェイヴなどの新勢力(※)に対するLed Zeppelinからの返答"と評されたのも納得の一曲だ。イントロの、たたみかけるようなリフからしていきなり頭に血がのぼる。これぞ"リフ職人"ジミー・ペイジの面目躍如。リズム隊のスピード感もすごい。ジョン・ボーナムのドラミングは何かに取りつかれているかのようだ。ジョン・ポール・ジョーンズのベースはクールにグルーヴィーに弾む。ロバート・プラントのヴォーカルも快調。喉をつぶさんばかりの、鬼気迫る歌いっぷりにはゾクゾクする。四つの個性が音の塊となった荒削りなグルーヴ感が圧巻だ。演奏は所々でいったんブレイクし、また揺さぶりをかけるように突っ走っていく。そのスリルたるや。「ストップ・アンド・ゴー」の見事な使い分け。ややテンションをゆるめる間奏部を経て、曲はエンディングへと昇りつめる。プラントが名残を惜しむかのようにシャウトする。"Do your dance do your dance do your dance"と。ブツリと終わってしまうようなラストも、熱い余韻を残してくれてヒジョーによろしい(笑頭から終わりまで「これぞZep!」と呼ぶべき、素晴らしい演奏だ。'90年に行われたネブワーズ・フェスティバルでは、ペイジとプラントが共演して数曲を演奏したが、その中には「Wearing And Tearing」も含まれていた。彼らがこの曲に対して自信を持っていることの表れといったら言いすぎだろうか。ともあれ、この一曲だけでもアルバム『CODA』は聴く価値があると思う。同盤が「最終楽章」の名にふさわしいアルバムかどうかは分からないが、レッド・ツェッペリンの最後を飾る曲はこれでなければならない。燃えるようなギター・サウンドの向こうからは、「まだ終わらないぜ!」と言うジミー・ペイジの声が聞こえてきそうな気もする……なんてことを思うのは自分だけであろうか。「Wearing And Tearing」を聴くにはここをクリック!※ パンク・ムーヴメントが起こった時、Zepは"オールド・ウェイヴ"の代表格として攻撃の的になった。

2008.09.13

コメント(2)

-

Sheryl Crow 「If It Makes You Happy」

シェリル・クロウをはじめて聴いたのは「ウッドストック'94」でだったっけか。その時の第一印象は「素朴なネーチャンやなぁ」というものだった。何万人という観衆の前でひょうひょうと歌う姿は、新人ながら足が地についているという感じでもあった。新人とはいっても、彼女はこの時すでに32歳。それまでもマイケル・ジャクソンやエリック・クラプトンのセッションで仕事をしたり、デビューが決まってもいったん棚上げになっていたりと、なかなかの苦労人だったんですね。なんとなく聴いてみた1stアルバムも「素朴やなぁ」という感じだった。同時に、ルーツ・ミュージックに根ざしたシンプルで飾り気のない演奏は、地味ながら好感が持てるものでもあった。自分と同じように感じる人が多かったのだろうか、そのアルバムからは地味~なシングル「All I Wanna Do」や「Strong Enough」が全米でトップ5に入るヒットを記録。アルバム自体も大ヒット(全米2位)し、翌年にはグラミー受賞(三部門)というオマケまでつく。好感は持ったがハマったというほどでもなかった自分は、その様を見てなんだか不思議な気持ちになった。その三、四年前にはボニー・レイットの『Nick Of Time』が同様の現象を起こしているし、2002年にデビューしたノラ・ジョーンズもやはり似たようなブレイクを果たしている。アメリカって「地味だけど良質な音楽をやるネーサン」に数年ごとにスポットをあてる国なんだなぁ、とコレを書いている自分は唐突にそんなコトを考えてしまいました(笑)。おっとと、閑話休題で、今も第一線で活躍するシェリル姉さんは"ナチュラルな女性シンガー・ソングライター"のイメージが強いと思うのだが、もちろんそれだけではなく、ロックな彼女も悪くない。自らの名をタイトルに冠した2nd『Sheryl Crow』('96年)は、シェリルのセルフ・プロデュース作で、彼女の"ロックねーちゃん"な一面が味わえるアルバムとなっている。「If It Makes You Happy」はそこからの1stシングルである。シェリルとジェフ・トロットの共作によるミドル・テンポのロック・ナンバーだざっくりしたギターの音色、サビ部分におけるシェリル姉さんのザラついた歌声がカッコいい。メロディはポップで隠し味的なコーラス・ワークもナイス!カントリー風のリード・ギター、やわらかなアコギの音色もいい感じだ。ハードでいて落ち着いた雰囲気も漂わせるこの曲は、全米10位、全英9位のヒットも納得の佳作となった。この曲でシェリルは、グラミーの女性ロック・ヴォーカル部門を受賞し、その地位を確固たるものにしていく。以後はグラミーの常連となり、90年代以後のアメリカを代表する女性シンガーになっていくのでした。'06年の乳癌手術を乗り越えて、今年(2008年)には新作『Detours』も発表。熱心なファンとはいえない自分ですが、ガンズ・アンド・ローゼズの「Sweet Child Of Mine」をアコースティック風にカバーする、この人の"ロック魂"には惚れています(笑アルバム『Sheryl Crow』には、CMでも使われた名曲「Everyday Is A Winding Road」(全米11位)も収録。中古屋でウン百円で売っているので、隠れたお買い得盤かもよ~つーコトで「If It Makes You Happy」を聴くにはここをクリック!

2008.09.12

コメント(0)

-

Bob Dylan 「Mississippi」

ボブ・ディランにとって43枚目のアルバムである『Love And Theft』は2001年の9月11日に発売された。つまり9・11テロの日である。前評判からして非常に高かったその新作を当時の僕は楽しみにしていた。だが、9月11日の夜中に飛び込んできたあのニュース映像(最初はCGかと思った)を見た時には、さすがにそれどころではなくなってしまい、即買いしたアルバムを微妙な気持ちで聴いたことを覚えている。日本人の自分でさえこうだったのだから、当のアメリカの人達がどうだったのかは推して知るべしだ。ディラン先生はこの時60歳、デビューしてからちょうど40年という節目だった。つくづく数奇な星の下に生まれたお方だ、とあらためて思う。『Love And Theft』の収録曲はすべて先生のオリジナル。このアルバムをして、先生は「ヒット曲のないベスト盤みたいなもの」と言っておられる。言葉のトリック・スターであるこのお方の真意は自分のような凡人には分かりかねるのだが、はっきり言えることが二つある。ひとつは、ロックンロール、ブルース、カントリーなどの"アメリカン・ルーツ・ミュージック"的な音楽、言い換えるならディラン自身のルーツに立ち返ったような内容であるということ。もうひとつは、(彼の作品としては)非常に聴きやすい仕上がりになっているということだ。基本的にライヴ録音(一発録り)らしく、サウンドは軽やかでシンプルなものとなっている。また、全体を包む解放感がとても印象的で、前作『Time Out Of Mind』('97年)の重苦しい雰囲気が好きになれなかった自分には嬉しいものだった。先生のヴォーカルものびのびとしており、楽しんで歌っている御大の姿が浮かんでくるかのようだ。そんな中でも自分が特に好きなのは二曲目にあたる「Mississippi」だ。前作『Time Out Of Mind』で一度録音されながらボツになっており、シェリル・クロウのバージョンが先に世に出た(※)作品である。ディラン先生は、みずからのプロデュースでそれを再録音。結果、クロウのヴァージョンを上回る好トラックに仕上がった。カントリー・フレイバーあふれるイントロ、演奏におけるゆったりとしたビートが印象的。音の感触はシンプルでポップ、そしてナチュラルだ。ディラン先生の声は枯れているが同時にリラックスしており、聴いてて疲れない。楽曲もサウンドも特に新しいことはやっていないのに、ここには不思議な新鮮味がある。先生は還暦を迎えて、あらたな出発点に立ったのだろうか。ちょい小粒な所もふくめて、21世紀ディランの魅力をあらわしたシブくてチャーミングな一曲だと思う。アルバム『Love And Theft』は、全米5位、全英3位と商業的にも成功。テレビに映るアホのブッシュの顔を見ながら、「ディランは21世紀もイケるぞ」と思った2001年の僕でした。そしてその五年後に発表された『Modern Times』で彼は、さらに素晴らしいディラン流ルーツ・ミュージックを聴かせてくれるのである。「Mississippi」を聴くにはここをクリック!※ シェリル・クロウのアルバム『The Globe Sessions』に収録。

2008.09.11

コメント(2)

-

Alan Parsons Project 「Time」

アラン・パーソンズは、後期ビートルズのエンジニアとしてキャリアをスタートさせた人物だ。その後は、ポール・マッカートニーのソロ、ホリーズ、アル・スチュワート、パイロットなどのセッションにエンジニア、プロデューサーとして参加。有名なピンク・フロイドの『The Dark Side Of The Moon(狂気)』のエンジニアリングを手掛けたのもアランで、あの驚異的なサウンド・クオリティは彼の力による所が大きい、というのはよく知られているだろう。アラン・パーソンズ・プロジェクト(以下APP)は、そのアランが、シンガーソングライター兼ピアニストだったエリック・ウルフソンと組んだユニットである。"プロジェクト"という名義が示すようにはっきりした実体を持たず、曲ごとに様々なヴォーカリストを迎えるという形をとっており、その中にはスティーヴ・ハーレー、デヴィッド・ペイトン(パイロット)、クリス・レインボウ、コリン・ブランストーン(元ゾンビーズ)、レスリー・ダンカンなど、通好みのファンが泣いてよろこぶ名前がいくつも見られた。1stアルバムには、『市民ケーン』や『第三の男』などで知られる俳優/映画監督のオーソン・ウェルズが参加しているのだから驚きだ。ライヴをやらないという姿勢も"匿名ユニット"的な神秘性を強めていた。そんなAPPのデビューは'76年。当初はプログレ色の濃い音楽性だったが、アルバムを重ねていくごとに大衆的ポップ感覚を押し出していく。スケール感を持ちながらもアクの少ないサウンドは、プログレとポップの両方のファンに受け入れられるものだった。エンジニア出身のアランが中心だけあって、(当時としては)非常にクリアな音作りも魅力だった。「Time」は、五枚目のアルバム『The Turn of a Friendly Card(運命の切り札)』に収録の美しいバラードである。邦題、「時は川の流れに」。恋人との別れというシチュエーションを通してこの世の無常観を歌ったものだ。エリック・ウルフソンとアラン・パーソンズの共作であるこの曲は'81年に全米15位を記録。同アルバムからの「Games People Play」(全米16位)に続くヒット・シングルとなり、のちの「Eyes In The Sky」(全米3位)、「Don't Answer Me」(同15位)と並ぶコンパクト・ポップ路線の代表作となった。イントロで聴けるピアノは、文字通り川を流れるよう。シンプルで気品にあふれたサウンド、ゆるやかな演奏がなんともいえない。エリック・ウルフソンの消え入りそうな歌声は、淡々とした曲展開にハマっている。特に「Till it's gone forever...Gone Forever」という、高音を強調した部分の気持ちよさは吸いこまれそうになるほど。バック・ヴォーカルにはアラン・パーソンズ自らも参加。意外(?)なことに、彼自身の声が聴ける数少ない曲のひとつとなっている。また、空間的な音処理の仕方が絶妙で、透き通るような美しさを感じさせる仕上がりは絶品。はかなげなストリングスの音色にも溜息がもれる。エリック・ウルフソンのポップ・センスと、サウンド職人アラン・パーソンズの力量ががっぷり組み合った名トラックですな。この曲の他にも、アルバム『The Turn of a Friendly Card』は全篇が聴き所といえる傑作。プログレ・ファンにもポップ・ファンにも自信をもってオススメできる一枚です。というか、'86年までに残された10枚のオリジナル・アルバムはどれもが名盤。ベスト盤を聴いてポップなシングル曲から入っていくのもよし。『The Turn of a Friendly Card』や『Eyes In The Sky』などの定番アルバムから入っていくのもよし。職人たちによって作り上げられた、美しきAPPワールドに酔いしれろ!つーコトで「Time」を聴くにはここをクリック。メランコリックなポップ・ソング「Don't Answer Me」(ここを参照)も聴こう。ここをクリック。

2008.09.10

コメント(2)

-

Iggy Pop 「Sister Midnight」

イギー・ポップを聴いていますか?↑なんていうタイトルの小説をどっかの女性作家が書いていたような気がするが、イギーって実際のトコロどのくらい聴かれているんだろう?メディアの世界では"パンクのゴッド・ファーザー"だの"ロック界のシーラカンス"などと呼ばれてるみたいですけどね。そういえば最近では、'77年の名曲「Passenger」がソフトバンクのCMかなんかで使われていたっけか。でもイギー・ポップといったら、「名前は知ってる、でもそれだけ」という人が結構多いような気もする。いわゆるヒット曲がない、というのも原因のひとつだろうか。いい曲多いし、アルバムもストゥージズ時代を含めて基本的にハズレはないんだけどね~。そんなイギーがヘンなポーズをとっている上の画像は、'77年のソロ第一弾『The Idiot』のジャケットである。同盤のプロデューサーはデヴィッド・ボウイ。ドイツはベルリンで録音されたこのアルバムは、同地で生まれたボウイの名盤『Low』('77年)とほとんど同時進行で作られた一枚だ。収録された八曲も全てボウイとイギーの共作という、完全無欠のコラボレーション作品である。'73年に名盤『Raw Power』(※)を発表をしたイギーだったが、自身のドラッグ中毒のためにバンド(ストゥージズ)は解散し、さらには精神病院に入ることとなる。一時は病院を脱走してホームレスになっていたとか。そう思って上のジャケットを見ると、そこに映るイギーの顔は、モノクロの色彩といい表情といい、ほとんどゾンビやねぇそんなイギーに手を差し伸べたのが、同時期にドラッグ中毒で苦しんでいたボウイだった。『Raw Power』のミキシングも手掛けたこともあるボウイは、イギーのよき理解者でもあった。彼はイギーを自分のツアーに同行させたり、ベルリンのハンザ・スタジオに連れていったりして、ミューシャンとして蘇生させていく。その成果が、'77年に生まれた二枚の傑作『The Idiot』と『Lust For Life』だった。「Sister Midnight」は、『The Idiot』の冒頭をかざるミドル・テンポのナンバーだ。作者はボウイとイギー、そしてギタリストのカルロス・アーマーの三人。カルロス・アーマーは、ボウイの'75年の全米No.1ヒット「Fame」を共作した人物でもある。抑えたイントロからして、どこか挑発的。ほとんどワン・コードで押し通す曲構成、重心の効いたファンクビートが強烈な印象を残す。ハードでゴリゴリしたサウンドには、当時、ボウイの共同パートナーをつとめていたブライアン・イーノの影が見える。全体を包む無機質で退廃的な感触もなんともいえない。ジェイムス・ブラウン+セックス・ピストルズ+クラフトワークとでも言おうか。楽曲、アレンジ共に非常にボウイ色が強く、彼の'76年のアルバム『Station To Station』にそのまま入っていてもおかしくない仕上がりだ。実際、ボウイは'76年のツアーで既にこの曲を歌っていた。また、彼の'79年のアルバム『Lodger』に収録の「Red Money」という曲では「Sister Midnight」とほとんど同じカラオケが使われている。もうひとつ注目すべきは、イギーのヴォーカルだ。それまでの噛み付くようなシャウト・スタイルと違って、ここではドスの入った低音でねちっこく歌っている。まるでヤクザに凄まれているような迫力。この唱法は、ボウイからアドバイスを受けたものだそうだ。狂犬のように吼えるイギーも最高だが、ここでのヴォーカル・スタイルもシブくてカッコいい。それに絡むボウイのファルセット・コーラスがまたいい味出している。ふたりの個性が絶妙に融合したこの曲は、今聴いても充分刺激的だと思う。ほかにも本盤には「Nightclubbing」、「Funtime」、「China Girl」(←'83年にボウイのヴァージョンでヒット)などのカッコいい曲がいっぱい。ちょっちアクはあるけど、イギーやボウイのファンはもちろん、そうでない方にもオススメな一枚よ。つーかイギーのアルバムにハズレはないぜ!んなワケで「Sister Midnight」を聴くにはここをクリック。同アルバム収録の「Nightclubbing」、「Funtime」とセットでどうぞ~。※ ポム・スフレのメインHPではイギー・ポップの名盤『Raw Power』について取り上げています。

2008.09.09

コメント(6)

-

Stevie Wonder 「He's Misstra Know It All」

自分の場合、スティーヴィー・ワンダーのアルバムでいちばん好きなのは『Talking Book』だ(※)。だが、聴いた回数がもっとも多いアルバムといったら『Innervisions』になるかもしれない。'72年から'76年に発表されたスティーヴィーのアルバムはどれも最高傑作と呼ぶにふさわしいものであり、どれをベストとするかは個人の嗜好による。それにしても『Innervisions』の密度の濃さは圧倒的だ。このアルバムからは、才能とかクオリティ云々を越えた神々しいオーラを、僕は感じる。この時スティーヴィー23歳。当時の彼には本当に神が乗り移っていたのかなぁ、と聴くたびに思う。『Innervisions』は、俗にいう"スティーヴィー三部作"の二番目にあたる作品である。発表は'73年の8月。全曲の作詞作曲はもちろん、プロデュースもスティーヴィーだ。レコーディングには数人のゲストを招いたものの、ほとんどの楽器を彼ひとりで演奏したという。本盤は全米4位、全英8位のヒットを記録し、その年のグラミー賞も受賞した。レッド・ホット・チリペッパーズにも取り上げられた「Higher Ground」などは、ファンならずとも聴いたことがあるだろう。もちろんそれだけではない。不思議なコード感とうねるベースがカッコいいファンク・ナンバー「Too High」、彼の社会に対する怒りをつめこんだ佳曲「Living For The City」、スティーヴィーらしい美しさが胸にせまる「Visions」や「Golden Lady」などは、一聴すると地味なようだが、クオリティと味わいの深さで群を抜いている。サルサのリズムを使った「Don't You Worry 'bout Thing」も好きな一曲だ。アルバム全体の構成も完璧。駄曲のかけらも見当たらない内容は、まさに"70年代音楽の奇跡"といえる。この時のスティーヴィーは、ポール・マッカートニーやマイルス・ディヴィスも越えていたんじゃないかと思ってしまう。そして、アルバムのラストを飾る「He's Misstra Know It All」は、個人的にいちばん好きな曲だ。ベースには、ダニー・ハサウェイ・バンドのウィリー・ウィークスが参加。シングル・カットされて全英8位を記録している。ソフトかつグルーヴィーにはずむ演奏が印象的なミドル・テンポのナンバーだ。スティービーの弾くジャジーなピアノが耳に心地よい。ポップで温かみのあるメロディは、ジャンルを越えた魅力をもつ。表現力豊かなヴォーカルと厚みのある多重録音コーラスも素晴らしい。ハンド・クラッピングも力強く響いてくる。穏やかでいて崇高なエネルギーに満ちたこの曲は、70年代のスティーヴィーが神に近い所にいたことを物語るものだ。楽曲の構造は単純で、音作りもそれほど凝ってはいない。にも関わらず、5分32秒の曲ながらほとんど長さを感じない。これもスティーヴィー・マジックか。BGMとしても気持ちよく聴き流せるなんて素敵じゃありませんかこのアルバムに出会ってからもう二十年近くたつが、「He's Misstra Know It All」を聴くと今でも心が洗われるような気分になるのである。「He's Misstra Know It All」を聴くにはここをクリック!※ ポム・スフレのメインHPではスティーヴィー・ワンダーの名盤『Talking Book』について取り上げています。

2008.09.08

コメント(0)

-

The Beatles 「You Never Give Me Your Money」

『Abbey Road』はビートルズのアルバムの中でも特に人気の高い作品だ。「ビートルズのアルバムから何か一枚」と言われたらコレを挙げる人も多いのではないだろうか。四人の個性がよく出た作りであり聴き所満載といえる内容だが、本作の評価を決定づけているのはB面の2/3を占める"メドレー"だろう。そのメドレーに関しては興味深い事実がある。ポールはそれについて「うまくいったと思う」と言っているのに対して、ジョンは「あれはジャンク(ガラクタ)を集めただけ」と発言しているのである。この正反対ともいえる、ふたりの評価の違いは面白い。そして、僕はこのふたつのコメントの両方に「なるほど」と思えるのだ。ポール・マッカートニーの作品である「You Never Give Me Your Money」は、メドレーの冒頭を飾る曲である。「あんたは金をくれない」という一節からはじまる、アップル(ビートルズが起こした会社)の財政難を嘆いた歌だ。時間にして4分2秒の曲だが、これ自体がひとつのメドレー形式となっており、バラード→ブギウギ風味のロック→ブルース・ロック風という具合にわりと目まぐるしく展開していく。この楽曲構成は、後のソロ作「Uncle Albert~Adminal Halsey」や「Band On The Run」にも引き継がれる、彼十八番の作風だ。ここで特筆すべきは、弾き語り風のバラード部分だろう。ピアノによる物悲しい響き、じめやかなポールの歌唱、マイナー調を使ったメロディの美しさは絶品。多重録音のヴォーカルで「...your funny paper」と歌われる部分などは鳥肌が立ちそうだ。"バラードのポール"と言われる彼の作品中でも、トップ・クラスに位置するものだと自分は思う。なのに、この弾き語りパートはわずか1分7秒。こんないい曲をメドレーの一部として放りこむなんて、ポールどんだけだよ!?---というのが今も昔も変わらぬ感想だ(笑かと思いきや、メドレー後半のポール作品「Carry That Weight」でもこのフレーズが顔を出すという仕掛け。ポールもやはりもったいないと思ったのだろうか。よいメロディを活用し、構成の妙も見せつけるという、ひと粒で二度おいしいメドレー技ですな。一方、1:08あたりから飛び出すブギウギ風演奏は、やや唐突な感じがして、どうも違和感を払えない。歌い方がまったく違う上に曲自体の出来もポールにしては凡庸で、前パートからのつながりも考えると若干チグハグな印象。それでも、ジョンやジョージも加えたウーアー・コーラスなどはなかなかにグっとくる。後ろで鳴る鐘の音もなんだか耳に残りますね。第三パートも楽曲の出来は可もなく不可もなくといったところか。ただし、ハードにうなる演奏はそれなりにカッコよく、ジョージ・ハリスンの弾くギター・リフも強い印象を残す。ジョージらしい旋律を持つこのリフは、彼が前年にエリック・クラプトンと共作した「Badge」(←クリームの曲)のそれを元にしたもの。このリフもまた「Carry That Weight」で再度顔を出している。「1-2-3-4-5-6-7 いい子はみんな天国に行ける」と繰り返すラストも意味深で好きだ。曲がフェイド・アウトするのと同時に聞こえてくる虫の声は、ポールが自宅で録音したもの。次に控えるジョンの「Sun King」につなげるためのSEだが、これも雰囲気作りにひと役かっている。そして、それは同時に、XTCの'86年の傑作『Skylarking』へもつながっていくのである。圧倒的な評価をものにした"アビイロード・メドレー"だが、結論を言うならコレは(よく言われるように)70%くらいポールとジョージ・マーティンの作品だろう。実際、メドレーの幹を支えているのはポールの楽曲だ。ジョンの曲は、メドレーの一部としてだから聴けるものの、彼の作品としてははっきり言って弱い。ポールの活躍が目立つこれをジョンが面白く思ったはずもないだろう。自作に対するクールな評価とポールへの嫉妬心が、先述の辛辣な発言を生んだといったらどうだろうか。一方のポールは、このメドレーを「僕らの最高傑作のひとつ」とまで言っている。もっとも、細部のつながりがうまくいってない部分はあるし、小奇麗で"出来すぎ"な印象があるのも事実だ(ジョンが嫌がる理由はこの辺もあるのだろう)。それでも、ここにある緊張感とカタルシスは何物にも代えがたい。ビートルズの"有終の美"として確かにこれ以上のものはないだろう。シャレとも別れの挨拶ともとれる「The End」には、言いようのない淋しさが漂っている。ポールは90年代以降のライヴで「Golden Slumbers~Carry That Weight~The End」をたびたび演奏し、ファンを喜ばせている。エリック・クラプトン、フィル・コリンズ、マーク・ノップラー、そしてジョージ・マーティンを迎えたロイヤル・アルバート・ホールでのライヴ('97年)は涙モノでした。「You Never Give Me Your Money」を聴くにはここをクリック!豪華メンバーによる「Golden Slumbers~Carry That Weight~The End」のライヴ・バージョンはこちら。

2008.09.07

コメント(10)

-

Faces 「Pool Hall Richard」

ロッド・スチュワートって、いつのまにかスタンダード・ナンバーばかりを歌うシンガーになってしまいましたね年齢や立ち位置を考えれば仕方のないコトなのかもしれないが、なんだかなぁ。。。「Sailing」を歌う国民的歌手ロッドもいいけど、「酒と女とロケンロール」をイメージさせるフェイセズ時代の彼が、僕は今でも好きですね。みなさんは、どうですか?時は'69年、ジェフ・ベック・グループのヴォーカリストとして名を上げたロッド・スチュワートは、同じグループのベーシストだったロン・ウッドとともにスモール・フェイセズに加入する。当時のスモール・フェイセズは、スティーヴ・マリオット(Vo)が脱退したばかりで、それを聞いたロン・ウッドが「僕やロッドと一緒にやろう」と彼らにアプローチしたのだという。ロッドは同時期にカクタスのメンバーからも勧誘を受けてるが、ロンと一緒にスモール・フェイセズに加わることを選んだ。彼ら二人が入ったことで、スモール・フェイセズはバンド名を"フェイセズ"と簡略した。再出発としての意味合い、また、それまでのメンバーはみな背が低かったが、ロッドとロンは平均程度の身長を持っていたため、"Small"をつける必要がなくなったからだ。ただし、売り上げを気にしたレコード会社は、彼らに従来のバンド名での活動を望んでいたらしく、1stアルバムの一部の盤には「Small Faces」と表記されている。"酔いどれバンド"とよばれたフェイセズの演奏はパワフルでアーシーで、そしてルーズだった。実際、彼らはライヴの前に酒をじゃんじゃん飲んだ。不真面目、というより景気づけのためだったという。「フェイセズを始めた頃は、誰も僕たちの音楽を聴こうとしなかった。スティーヴ・マリオット抜きのフェイセズをまともに扱ってくれなかったんだ。だから本番前の僕らはパブに入りガンガン飲みまくった。それで元気をつけて本番に突入する。---中略---僕らが演奏するとき、酔っ払っていないヤツはひとりもいなかった」----ロン・ウッド"小型ストーンズ"とも形容されたフェイセズだが、彼らはライヴ・バンドとして高い人気と評価を得ていく。ソロ・アーティストとして別のレコード会社とも契約を結んでいたロッドも、ツアーに出る時はいつもフェイセズの面々と一緒だった。が、ロッドのソロ・シングル「Maggie May」が全米1位('71年10月)になってからは、彼の名前がひとり歩きしだした。フェイセズを"ロッドのバック・バンド"と思う人も出てくるようになり、それに伴うかのようにグループの結束も崩れはじめた。'73年4月にリリースされた『Ooh La La』は商業的には成功したものの、内容的にはどこか散漫なアルバムだった。その直後に、ベーシストにしてメイン・ソングライターのひとりだったロニー・レインが脱退する。フェイセズの成功はロッドの声による所が大きかったのかもしれないが、ロニーの個性もグループには欠かせないものだった。スモール・フェイセズ時代からのメンバーであるロニーが、ロッドのバック・バンド扱いされていくグループに見切りをつけたのは当然のことだろう。フェイセズは、日本人ベーシスト山内テツを迎えて活動を続けるも、その後に関しては尻すぼみ。'74年に出されたライヴ盤『Coast to Coast: Overture and Beginners』も、グループ名の表記は「ロッド・スチュワート&フェイセズ」となっていた。内容の方も半分以上がロッドのソロ作からの選曲となっており、ロッドのアルバムだかフェイセズのアルバムだかよく分からないという具合だ(笑'75年、グループは自然消滅的な形で解散を表明。末期のライヴにはキース・リチャーズをゲストに迎えるなど、ロン・ウッドの"その後"もしっかり暗示されていたのでした。'73年にリリースされた「Pool Hall Richard(玉突きリチャード)」は、オリジナル・アルバム未収録のシングル。ロニー・レイン脱退後に録音された、ゴキゲンなロックンロール・ナンバーだ。作者はロッドとロン・ウッドのふたり。全英8位まで上がるヒットを記録している。ストーンズを思わせるリフがとても印象的だが、小粒なメロディは"佳作以上名曲未満"といった感じでいかにもフェイセズらしい。陽気でルーズな演奏は彼らならではの楽しさがある。ロッドのしゃがれ声はスウィング感抜群で、近年の小手先だけで歌う歌唱なんぞよりよほどいい。イアン・マクレガンの踊るようなピアノを聴くと、思わず酒が飲みたくなる。ロン・ウッドの大味なコーラス、ケニー・ジョーンズのズンドコしたドラムもタマらんです。フェイセズの音楽にはストーンズのような大物感はなかったが、"極上のロックン・ロール"とよぶにふさわしいフィーリングがあった。ピークを過ぎた時期の作品である「Pool Hall Richard」にも、それは充分にあらわれていると思う。どうってことのない曲かもしれませんが、僕はコレが結構好きなのですまた、この当時のグループは来日公演もおこなっており、「Pool Hall Richard」はフェイセズの来日記念シングルとしても発売された。サッカー好きで知られるロッドは、武道館のステージでもサッカーボールを客席に向かって豪快に蹴り、皆をおおいに沸かせたという。フェイセズはおろかロッドのステージもまともに見たことのない僕だが、この曲を聴くたびになぜかその時の光景が頭に浮かんでくるのである。「Pool Hall Richard」を聴くにはここをクリック!キース・リチャーズとの共演ステージはこちら。

2008.09.06

コメント(1)

-

Jellyfish 「Baby's Coming Back」

特集~ビートルズの遺伝子たち その590年代前半の音楽シーンには"パワーポップ・ムーヴメント"なるものが存在した。60年代を思わせるシンプルでキャッチーなメロディ、直球かつパワフルなギター・サウンドを押し出したバンドが注目を集める様は、"メロディとビートの復権"を強く意識させるものだった。結局それはメイン・ストリームをひっくり返すほどの動きにはならなかったものの、そのテの音楽にメがない自分はあっという間に夢中になり、しばらくはマイナーなパワーポップ・バンドばかりを聴きあさっていた。毎週毎週、輸入盤店のパワポ・コーナーをチェックしていたあの頃が懐かしいなぁ。。。(しみじみジェリーフィッシュは、そのパワーポップ・ムーブメントの火付け役ともいえる存在だった。デビューは'90年。サンフランシスコ出身の四人組である。バンド・リーダーは"歌うドラマー"であるアンディ・スターマー。メンバーには、元スリー・オクロックにして後に『Aurthor Unknown(詠み人知らず)』というシブい名盤を残すジェイソン・フォークナーなどもいた。ポップスへの愛情とこだわりを感じさせる楽曲、アレンジメントがこのグループの売りである。その背後に見えるのは、ビートルズ。ビーチボーイズ、クイーン、チープ・トリックといった偉大なる先人たちだ。ポップスのみならず、Led Zeppelinなどの影響もうかがわせるのがポイント。デビュー当時の彼らは、レニー・クラヴィッツと並ぶ"レトロ・ロック・ミュージシャン"の代表格みたいにも言われたらしい。確かな演奏技術を持ち合わせているのも彼らの強みで、コーラス・ワークなどは一日に四、五時間も練習したというハナシもあるくらいだ。アルバムとしては、2ndの『Split Milk(こぼれたミルクに泣かないで)』が名盤として知られているが、'90年発表の1st『Bellybutton』(上ジャケット)もなかなかに捨てがたい一枚。その1stに収録の「Baby's Coming Back」は、個人的にもっとも好きなジェリーフィッシュ・ソングである。初期ビートルズを思わせる、アップ・テンポの楽しいナンバーだ。曲は、アコースティック・ギターのすがすがしいコード・ストロークで始まる。はずむようなシャッフル・ビート、タイトなスネアの音に胸がすく。ベタな手拍子も微笑ましい。メロディは健康的なくらいにポップ度が高く、明快なサビ部分などはつい一緒に歌ってしまう中間部でマイナー調に切り替わる曲作りもうまい。Aメロのバックに鈴の音を入れる所などはフィル・スペクターの影響か。ほかにも部分的にサイケなサウンドが飛び出すなど、アレンジはシンプルなようでよく考えられている。三分足らずの中に"ポップの職人技"をギュッとつめこんだ、見事な一曲だと思う。なお、この曲は、バンドのキーボーディストだったロジャー・マニングが2007年にセルフ・カバーしている。ジェリーフィッシュは二枚のアルバムを出して高い評価を得るものの、メンバーの不仲が原因で'94年に解散。その後アンディ・スターマーは、同じビートルズ・フリークである奥田民生と親睦を深め、曲を一緒に作ったりしている。パフィーの名付け親であることでも有名か。他のメンバーもそれぞれに活動を続けているようだ。なお、アンディとロジャーは、リンゴ・スターのソロ・アルバム『Time Takes Time』('92年)にも演奏、楽曲提供で参加している。ジェリーフィッシュの曲はポップながら何気に地味なものが多く、「コレで決まり!」というにふさわしい一曲が存在しないのだが、そんな所もミョーに可愛くて好きだ(笑'93年の来日公演では、ピンクレディーの曲も演(や)ってくれた愛すべきバンド。そろそろ再結成でもしないかなぁ。。。(´ー`)つーコトで「Baby's Coming Back」を聴くにはここをクリック!ピンクレディーの「S.O.S」をカバーした、珍品ライヴ・ヴァージョンはこちら。

2008.09.05

コメント(2)

-

Korgis 「If I Had You」

特集~ビートルズの遺伝子たち その470年代のイギリスには"ビートルズ・フォロワー"と呼ぶべきグループが多数存在した。その中でもスタックリッジというグループは、"いなたい"あるいは牧歌的なサウンドが特徴で、プログレの要素も織り込んだ音楽性は高く評価された。'72年発表の2nd『Freindliness』や、ジョージ・マーティンがプロデュースした3rd『The Man In The Bowler Hat』('74年)などは、ニッチな傑作として今もマニアの間で人気を誇っている。コーギス(Korgis)は、そのスタックリッジのメンバーだったジェームス・ウォーレンとアンディ・デイヴィスによって結成されたグループだ。デビューは'79年。ロンドンの新興レーベル、リアルト・レコードからアンディとジェイムスの二人組として出発したのだった。シンセを多用した演奏、サウンドはスタックリッジ時代にくらべて洗練されていたが、楽曲のビートルズ度はさらにアップし、ポップスとしてより聴きやすいものとなっていた。このグループでもっとも有名な曲といったら、'80年のシングル「Everybody's Got To Learn Sometime(永遠の想い)」だろう。全英5位、全米でも18位のヒットを記録。後にみずから再録音したこの曲は、ドリーム・アカデミー(←知ってる?)をはじめとする様々なアーティストに歌われたポップ・スタンダードだ。もちろんその曲も素晴らしいのだが、自分がいちばん好きなコーギスの曲は'79年のシングルである「I Had You(とどかぬ想い)」だ(1stアルバム『The Korgis』に収録)。かなわぬ恋心を素朴につづったこの歌は、ラフマニノフの「パガニーニの主題による狂詩曲18番」をもとにしてアンディが作ったもの。甘いメロディが胸にせまる名作ポップ・ナンバーだ。イントロで鳴るマンドリン(?)からして胸がキュン(死語)となる。なめらかなスライド・ギターの音にもとろけそうだ。ジェイムスのソフトなヴォーカル、清涼感あふれるコーラスが切ない。やさしげな感触を持ったシンセ・サウンドがとてもチャーミングだ。バッキングの、流れるようなピアノもいい味出している。胃もたれしそうな甘さは好みの分かれるところだが、名曲には違いない。「君が僕のものだったなら 世界を変えることだってできるのに」と歌うサビの部分は何度聴いても泣けるなぁこの曲は'79年に全英13位を記録。のちにトレイシー・ウルマンやロッド・スチュワートにも歌われる、グループの代表曲となった。が、これほどの作品を作ったアンディは、2ndアルバムから正式メンバーとしてのクレジットをはずし、ソングライターとして協力するにとどまった。ジェイムス・ウォーレンは別のメンバーをサポートに加え、コーギスとしてさらに二枚のアルバムを発表。'82年にはシングルを一枚出すものの、アルバムの発表は以後しばらく途絶えてしまう(ジェームスのソロ・アルバムは一枚出ている)。が、'92年にはジェイムスとアンディがふたたび手を組んだ再結成盤『This World's For Everyone』をリリース。21世紀に入ってからも「Something About The Beatles」という新曲を発表したり、アコースティック・ライヴ・アルバムをリリースするなど、活動は続いているようだ。なお上のジャケットは、僕がはじめて聴いたコーギスのCD『Best Of Korgis』である。'83年にイギリスで発売されたベスト盤の曲目に、オリジナル・アルバム未収録の「Christmas In Japan」を加えた、日本独自の編集盤だ。昔、新宿の中古屋でウン百円で買ったこのCDを、入門編代わりによく聴いたものだ。コーギスのオリジナル・アルバムは再結成盤もふくめてどれもいいが、選曲もジャケットのセンスもいいこのベスト盤が僕は今でも大好きなのである。コーギスの名曲「If I Had You」を聴くにはここをクリック!

2008.09.04

コメント(0)

-

Badfinger 「Day After Day」

特集~ビートルズの遺伝子たち その3バッドフィンガーは、私がもっとも愛するバンドのひとつである。ニルソンやホール&オーツ、マライヤ・キャリーなどで有名な「Without You」のオリジネイターといえば分かりやすいだろうか。が、その実力や名曲の多さのわりには、彼ら自身の知名度が低いのは悲しい。「ビートルズの弟バンド」という形容がよく使われるバンドなのに、ビートルズ・ファンにもあまり聴かれていないというのがフビンだ。。。(泣ピート・ハムとトム・エヴァンス、特にピートのソングライターとしての才能は今聴いても素晴らしいと思うんだけどなぁ。そういえば、彼らを語る時に使われるもうひとつの形容詞は「悲劇のバンド」だったっけ……アイヴィーズ(その前はパンサーズ)という名前で活動していた彼らが世に出るのは'68年。ビートルズが設立したアップル・レコードからのデビューだった。しかし、デビュー・シングルの「Maybe Tomorrow」が不発だったこともあって、同名タイトルのアルバムはイタリア、西ドイツ、日本の三国でしかリリースされなかった。それも売り上げは芳しくなく、市場から早々と姿を消し、長きにわたってコレクターズ・アイテムと化していた。そして翌年、Badfingerと改名し再出発した彼らは、ポール・マッカトニーの作品である「Come And Get It」をリリース(過去ログ参照)。この曲は'70年に全米6位、全英4位となり、バンドは本当の意味でのスタートを切ることとなった。なお、この時期には、脱退したロン・グリフィスに代わってジョーイ・モーランドが加入している。同'70年には傑作2ndアルバム『No Dice』をリリース。のちにスタンダードとなる「Without You」が収録されているこの盤からは、元祖パワーポップというべき名曲「No Matter What(嵐の恋)」(米8位、英5位)のヒットも生まれている。バンドの人気上昇に伴うようにして、メンバーはジョン、ジョージ、リンゴなどのセッションに参加する。'71年には、ジョージ・ハリスンをナビゲーターとしたチャリティ・イベント「コンサート・フォー・バングラディッシュ」にも脇役ながら出演を果たした。バンドの活動がいちばん波にのっていたこの時期にリリースされたのが、3rdアルバムの『Straight Up』(上ジャケット)である。プロデュースは、ジョージ・ハリスンとトッド・ラングレンという豪華な面々。元々はジョージがフル・プロデュースする予定だったが、途中で彼が降りたため、その役がトッドに引き継がれたということらしい。そんな経緯はともあれ、アルバムは『No Dice』と並ぶ傑作に仕上がった。「Day After Day」はピート・ハム作のバラード・ナンバーで、アルバムを代表する一曲である。プロデュースはジョージ・ハリスン。シングル・カットもされて、'71年に全米4位、全英10位を記録するヒットとなった。イントロにおけるスライド・ギターの音色からしてもう骨抜きにされる(このへん、いかにもジョージっぽい)。憂いをふくんだピートの歌声、アコギを使ったやわらかなコード・ストローク、シンプルで美しいメロディが切なく響いてくる。ビートルズの弟分だけあって、コーラス・ワークはバッチリ。所々で聴けるレオン・ラッセルのピアノも絶品だ。さらには、間奏部に入るとジョージとピートによるダブル・スライド・ギター(ユニゾン)が聴けるという具合。う~ん、泣ける。分かりやすいポップさと叙情性をそなえた、完璧な3分12秒だ。ドラムのフィルがよろける箇所もあるが、まぁご愛嬌というコトで(笑なおこの曲、プロデュース自体はジョージ・ハリスンだが、最終ミックスはトッド・ラングレンが手掛けているとのこと。そう思って聴くと、サウンドの処理(特にアコギ)にはトッドっぽさも感じられるような。。。自分のような人間には"ひと粒で二度も三度もおいしい"曲だなぁ。ちなみに、ジョー・ジャクソンの'82年のヒット曲「Breaking Us In Two」は、「Day After Day」のメロディをおもいっきり借用したものとなっています『Straight Up』からは「Baby Blue」のヒット(全米14位)も生まれ、バンドのキャリアは順風満帆のように思えた。だが、彼らの全盛期はそこまでだった。この後の彼らは転落の一途をたどることとなる。悪徳マネージャー、スタン・ポリーを雇い入れたバンドは、アップル・レーベルとの関係が悪化。4thアルバムにして同レーベルからの最後の作品『Ass』は、商業的にも散々な結果に終わった。その後も、新しいレーベル(ワーナー)と契約して'74年に二枚のアルバムを出すものの、これも(傑作にもかかわらず)セールス的に伸び悩んだ。その上、ポリーに印税をピンハネされるなどをして、メンバーは貧苦の淵へと追い込まれてしまう。さらには、これまたポリーのせいでワーナーとの契約トラブルが起き、結果、レコードが市場から回収されることとなってしまった。精神的に深い傷を負ったピートは'75年4月に首吊り自殺をしてしまう。バンドは一時活動停止した後、トム・エヴァンスとジョーイ・モーランドを中心として活動を続けたが、そのトムも'83年に首吊り自殺してしまう(ジョーイとのいさかいが原因だった)。こうしてバッドフィンガーは事実上消滅。いくつかのヒット曲とともに「悲劇のバンド」として人々の記憶に残ることとなった。オリジナル・メンバーであるドラマーのマイク・ギビンズも、2005年に死去。現在はジョーイ・モーランドが、モーランドズ・バッドフィンガーとして活動を続けているという。彼らは決して器用ではなかったし、突出した個性もなかった。音楽的に革新性のあることもやらないバンドだった。それでも、残された楽曲の数々は今も色褪せてないと思うし、人懐っこさを漂わす存在感も好きだった。それゆえに、豊かな才能にめぐまれながら非業の死を遂げていったピートとトムを思うと、美しいメロディがいっそう胸にしみてくる。90年代に入ってからは再評価がすすみ、「元祖パワーポップ」という側面からのスポットもあたったが、それでも「悲劇のバンド」の形容からはまだ逃れられてないような気もする。これも運命か。日本人好みのメロディなんだから、ここらでCMやドラマの主題歌にでも使われてバッドフィンガー・ブームでも起きないかなぁ、と思うワタシですつーコトで「Day After Day」を聴くにはここをクリック!ついでに、ワーナー時代の名曲「Know One Knows」はこちら。※ ポム・スフレのメインHPではバッド・フィンガーの名盤『Straight Up』について取り上げています。

2008.09.03

コメント(2)

-

Klaatu 「A Routine Day」

特集~ビートルズの遺伝子たち その2クラトゥって、知っとぅ?(by ローリー寺西)ジョン・ウォロシャク、テリー・ドレイパー、デビッド・ロングらによって結成されたこのバンドは、カナダ出身の三人組だ。彼らは70年代後半にマニアックな人気を得た、ある意味伝説の音楽ユニットである。その理由は……このバンドを知ってる方なら言わなくてもお分かりだろう。'76年にリリースされたクラトゥのデビュー・アルバムには、メンバーの名前、顔写真はいっさいなく、そのベールは謎につつまれていた。そして、どこから出てきたのだろうか、当時の音楽ファンの間では「ビートルズのメンバーが匿名でやっている」という噂が流れたのだ(レコード会社が宣伝のためにデマをしかけたという説が濃厚)。うーむ、思わず「ホントかよー」と言ってしまいそうなハナシ。まあ、音楽だけを聴けば分からないでもない(?)し、誰もが持っていたであろう"ビートルズ再結成幻想"がヘンな形で肥大化した都市伝説だったんでしょうね。そんなクラトゥの作品でいちばん人気が高いのは、おそらく先述の1st『Klaatu』だろう。ビートルズを思わせるメロディ、シンフォニックかつハードなポップ・サウンドが破綻なくまとめられた内容は確かに上質。カーペンターズにもカバーされた「Calling Occupants Of Interplanetary Craft」を含むそのアルバムは、ポップ・ファンなら聴いておいてソンはない。楽曲やサウンドがよりスケール感を増した2nd『Hope』などは、プログレ系ファンからの評価も高い、興味深い作品だ。だが、自分がいちばん好きなクラトゥのアルバムは、'78年に発表された3rdの『Sir Army Suit』(上ジャケット)である。曲の出来は1stにも劣らないし、てらいのないサウンド、コンパクトにまとめられた楽曲の数々も個人的にはツボだ。「A Routine Day」は、そのアルバムの冒頭をかざるミドル・テンポのナンバー。クレジットはメンバー全員の共作となっている。シングルとしても発売された代表作のひとつだ。雨のSEの中からピアノの音がこぼれ落ちる。静かに語りかけるようなヴォーカルは、なんともロマンティックな気分にさせてくれる。マッカトニー直系のメロディ・センス、ふくよかなストリングスとおおらかさを持ったシンセの音色が素晴らしい。お約束の手拍子にも頬がゆるむ。ギターの響きがちょっとジョージ・ハリスンっぽいのも嬉しい。後期ビートルズのキャッチーな部分を強調したようなこの曲は、クラトゥの持ち味がよく出た名曲だと思う。全体的な感触としては、ビートルズ・フォロワーの代表格である10ccやパイロットなどに近く、むしろそっち系のファンにおすすめかも。ビートルズ好きはもちろん、パワー・ポップやソフト・ロックのファンにも聴いてほしい名曲です。アルバム『Sir Army Suit』は、これのほかにも素晴らしい曲がいっぱいにつまった名盤(くわしくはこちらを参照)。'05年にはオリジナル・メンバーで再結成されたというクラトゥ。彼らの音楽には、アホな都市伝説とは関係なく高い評価が与えられるべきだと思う。つーコトで「A Routine Day」を聴くにはここをクリック!アニメを使った情緒あるPVです。

2008.09.02

コメント(0)

-

Edwards Hand 「House Of Cards」

特集~ ビートルズの遺伝子たち その1プロデューサーのジョージ・マーティンといったら、ビートルズを手掛けたことで有名な人物だ。その貢献度の高さは"五人目のビートルズ"と呼ぶにふさわしい、というのは誰もが認めるところだろう。だが、根っからの名裏方である彼の仕事はこれだけではない。有名どころでは、ジェフ・ベック、アメリカ、チープ・トリック、ケニー・ロジャース、ウルトラヴォックス(←有名か?)などがあげられる。エルトン・ジョンがダイアナ妃にささげたシングルである「Candle In the Wind」'97年ヴァージョンもマーティンによるプロデュースだ。その一方で、有名になる前のゲイリー・グリッター(ポール・レイヴン名義)、70年代ブリティッシュ・ポップ・グループとしてマニアに高い人気をほこるスタックリッジなど、シブいアーティストとの仕事もこなしていたりする。エドワーズ・ハンドもそのひとつだ。ロッド・エドワーズとロジャー・ハンドからなる男性ポップ・デュオである。学生時代に出会ったという彼らは、'67年に一度ピカデリー・ラインという名前でデビューしたこともあったが、翌年にはエドワーズ・ハンドと名前を変えて再出発している。そのデビュー・アルバムを手掛けたのがジョージ・マーティンだった。エドワーズ・ハンドの1stアルバム『Edwards Hand』(上ジャケット)は、'69年にリリースされている。本盤が録音されたのは'68年の秋。ちょうど同じ時期にはビートルズが『The Beatles』(ホワイト・アルバム)を制作していたのだが、ジョン、ポール、ジョージが別々のスタジオでそれぞれに作業を行うという状況下、マーティンは「休暇をとる」と置き手紙ひとつだけを残して、スタジオをしばらく離れてしまう。その合間を利用して手掛けたのがエドワーズ・ハンドだった。原盤ジャケットにあるライナー(英語)を見ると、マーティンは当初、この二人を紹介された時、プロデュースの話をことわったのだという。だが、彼らの曲を聴いて感銘を受けたマーティンは、急遽引き受けることにしたのだとか。出来上がったアルバムは、そんなウソかホントか知れないエピソードを裏付けるような佳作となった(当時はアメリカのみでの発売だったらしい)。当時のジャケット帯には、「あのジョージ・マーティンがプロデュース」という宣伝文句がしっかり入っていたという。また、このアルバムのエンジニアリングを手掛けたのは、これまたビートルズの裏方で知られるジェフ・エメリックである。本盤は、全11曲中10曲がロッド・エドワーズとロジャー・ハンドの共作である。ポール・マッカートニー的ポップ・センスにブリティッシュ・トラッドの要素をまぶしたようなメロディ。それがマーティンのプロデュース・ワークとうまく融合して、良質なポップ・アルバムに仕上がっている。どれもいい曲だが、中でも個人的にイチオシしたいのが五曲目にあたる「House Of Cards」だ。木管楽器の可愛らしい音色とキャッチーで美しいメロディが強い印象を残す。コンパクトにまとめられた曲作り、気品のある演奏もチャーミングに響く。サビに入る瞬間の展開がなんとも気持ちいい。地味すぎず派手すぎないアレンジのバランス感覚は、マーティンの手腕か。ソフトで広がりのあるハーモニーも素晴らしいこの曲は、中期ビートルズをよりメロディアスにしたような逸品で、そのテのファンにはおすすめだ。このアルバムがCD化されるだいぶ前に、大枚はたいてアナログ盤を手にしたワタシですが、この曲だけでも「買ってよかった」と思ったものです。。。(しみじみまた、このアルバム、最後の曲などはプログレッシヴなテイストも感じられて興味深い。…などと思っていると、次作『Stranded』(これもマーティンのプロデュース)のレコーディングにはあのジョン・ウェットン(※)が参加していたと聞いて「おおっ」と驚く。ビートルズとプログレの接点はこんなトコロにあったのか~(笑ともあれエドワーズ・ハンドのこのアルバム、埋もれさせておくには惜しいブリティッシュ・ポップの名品です。つーコトで「House Of Cards」を聴くにはここをクリック!もうずいぶん昔のことですが、今でもエドワーズ・ハンドとのレコーディングはとてもいい思い出です。このアルバムが再発されて新しいオーディエンスの耳に触れることをとてもうれしく思っています。--------ジョージ・マーティン※ キング・クリムゾン、U.K、エイジアなどのメンバーとして知られるヴォーカリスト兼ベーシスト

2008.09.01

コメント(2)

-

John Lennon 「Nobody Loves You(愛の不毛)」

ジョン・レノン'74年のソロ・アルバム『Walls And Bridges(心の壁 愛の橋)』に収録のナンバーである。邦題、『愛の不毛』。ジョンのかき鳴らすアコギからはじまるこの曲は、当時オノ・ヨーコと別居生活をしていた彼の心情を赤裸々に歌ったものだ。作詞作曲はもちろん、プロデュースもジョンによるもの。さびしげな歌声が強い印象を残すポップ・バラードで、「フランク・シナトラに歌ってほしかった」という本人のコメントもなんとなく頷ける名曲となっている。個人的にはジョンのソロ作でもっとも好きな曲のひとつだ。"打ちひしがれているとき 誰も愛してはくれない""有頂天になっているとき 誰も見てはくれない"という出だしのフレーズからして胸に突きささる。それは、その時の彼の心の叫びであると同時に、すべての人間に多かれ少なかれ通じる哀しい真理だ。単に自分の傷をさらけ出すだけでなく、その言葉が普遍的な響きを持つからこそ、多くの人の共感が得られるのではないだろうか。二十世紀ポピュラー音楽史においてもっとも成功した男は、こうも歌う。"僕は向こう側にも行ってきたきみには僕のすべてを見せたもう隠していることなど何もないよなのに 君はこう尋ねる - 愛している?なぜだ? なぜなんだ?"そして、その先に続く言葉は"僕にいえることはただ一つ この世はショウ・ビジネスさ"である。さらに、曲の終わりを彼はこうしめくくっている。「きみが地に深く眠るとき、皆は初めて君を愛してくれるだろう」と。つまり、生きている間は誰の愛も得られないと言っているのだ。なんとさびしい歌だろうか。クライマックスでの感情が爆発するようなヴォーカル、エンディングで聴ける口笛にも泣ける。男という生き物の悲しさ、頂点をきわめた人間の孤独が痛いほどに伝わってくる。サウンド面では、ニッキー・ホプキンズの繊細なピアノ、ジェシ・エド・デイヴィスによるやわらかなギター・ソロが光っている。反面、しめっぽいストリングスや厚ぼったいホーン・アレンジは演出過剰で、この曲が本来持つ美しさや魅力を半減させてしまっているように思う。このへん、フィル・スペクターの悪影響が出ていますね。基本的にジョンはセルフ・プロデュースには不向きな人なのかも。この曲は、のちに世に出たデモ・テイクと合わせて聴くことをおすすめしたい。ジョン・レノンについては、「愛と平和の人」というレッテルがいまだ貼りついたままであり、世代やジャンルを越えたカリスマとしてのイメージが強い。それが間違いだと言うつもりはないし、こうした状況は今後も変わることはないと思われる。が、自分の場合、残された映像や文献から判断するかぎりでは、この男を"人として"評価する気にはあまりなれない。ソロ以降のジョンが平和運動に力を入れたのは事実だ。だが、それは彼の一面でしかない。ジョンは基本的に、粗野でひとりよがりでガキっぽい、"困ったヤツ"だと思う。その結果、時には信じがたい言動をとることもあった。他人(ひと)を傷つけることも少なくなかったんじゃないかと思う。けど、それでいいのだ。彼はガンジーでもなければマザー・テレサでもない。常に自分の考えや感情をむき出しにする性格は、創作の原動力のひとつであり、同時に強烈なカリスマ性にも結びついていたのだろう。ジョンは、いつだって自分に正直だった。彼は、聖人君子ではなかったが嘘つきでもなかった(広義な意味で)。人間の優しさ、醜さ、残酷さ、孤独、矛盾、虚栄、毒、すべてを受け入れ、生きていったのがジョンだったのではないだろうか。「Nobody Loves You」は、そんな"人間ジョン・レノン"の魅力がいっぱいにつまった名曲だと思う。この曲での、弱々しく独白するような彼の歌声が、僕は大好きだ。アルバムの内ジャケットの中では、顔に皺(しわ)をきざんだジョンがこちらに向かってにっこりと笑っている。「Nobody Loves You」を聴くにはここをクリック。シンプルなデモ・バージョンはこちら。

2008.08.31

コメント(1)

-

Lou Reed 「Metal Machine Music」

ルーの曲を取り上げるにしても、もうちょっとマシなのがあるだろう。↑本日のサブ・タイトルを見たルー・リード・ファンの多くはこう思ったかもしれない。自分もそう思ういやね、これでも例の「Walk On The Wild Side(ワイルドサイドを歩け)」とどっちにしようか、最後まで迷ったんですよ。いやホントホント。あ、そこのアナタ、帰らずにもうちょっとハナシを聞いていって…………ルー・リードが'75年に発表した『Metal Machine Music』(上ジャケット)は、ロック史上もっとも悪名高いアルバムとして知られる一枚である。"一枚"と書いたが、アナログ盤は二枚組のボリュームだ。にも関わらず、このアルバムにルーの歌はない。歌どころかメロディもない。演奏すらない。ここにあるのは、耳障りな電子音、神経を逆なでするようなフィード・バックの洪水である。「ういーん」とか「じゃー」とか「きーん」「ぴろろろー」とか、そんな類(たぐい)の音だ。最初から最後まで、64分ものあいだ、それがずっと続くのである。なめとんのか当時、予備知識なしにこれを聴いた人のほとんどがそう思っただろう。いや、今でも拒絶する人が大半だと思われる。もちろん、すべての音楽が大衆娯楽として成立していなければいけない、ということはない。ルーが在籍していたヴェルベット・アンダーグラウンドのアルバムにも「Sister Ray」('68年)というノイジーな大作があり、『Metal Machine Music』はそれを極限にまで発展させた作品といえないこともない。しかし、ここまでくると、すでに音楽であることを拒否しているようにすら思える。いわゆる"普通の神経"を持った人にとって、このアルバムを聴き通すことはある種の拷問なのではないか。案の定、『Metal Machine Music』は発表直後から集中砲火を浴びることとなる。その前のオリジナル・アルバム『Sally Can't Dance』が全米10位を記録するヒットだったのに対し、本作はチャートの200位以内にも入らなかった。スゴい落差だ。メディアからは長きにわたって「史上最低のアルバム」という、しごくまっとうな称号が与えられたりもした。自分の場合も、ロックのお勉強をしていくうちに当然ルー・リードに行き着くわけだが、もともとが視野狭窄のポップス人間だったこともあり、『Metal Machine Music』だけは恐くて近づけなかった。ガイドブックや巷に流れる悪評を真に受けて、「悪魔の音楽だ」などと勝手に決めつけたりもしていた。が、ある日とうとう覚悟をきめ、おそるおそるCDをプレイヤーに入れてみた。そしたらである。わりと普通に聴けてしまったのだノイズには違いないのだが、そこには得体の知れない気持ちよさのようなものがあった。少なくとも自分の場合はそうだ。初期クラフトワークやタンジェリン・ドリームなどのジャーマン・ロック、ソニック・ユースやボアダムスなどの(いわゆる)オルタナ・ロックをさんざん聴いてきたゆえ、耳に耐性ができてしまったのだろうか。人間の感覚とはおそろしい。そして、いいかげんなものだ、とつくづく思う。このアルバムには『無限大の幻覚』という邦題がつけられている。それに対しては、「単なる雑音の塊に意味ありげなタイトルをつけただけ」という意見の人も少なくないだろう。だが、聴いていると脳がとけそうにもなるこのサウンドには、わりかしその邦題は合っているのかもしれない。たれ流されるノイズの向こうには涅槃でもあるのだろうか?発想を変えれば、アンビエント・ミュージックとして楽しむこともできるアルバムだ。音楽っぽく聞こえる部分もあるし、耳をこらせば所々に美しさを感じる…ような気もする。とはいえ、さすがにこれを名盤だと言うつもりはないし、「コレが分かる俺様はエラい」などというつもりもない。下の試聴リンクをクリックしても、半分以上の方は「カンベンしてよ」といって途中で聴くのをやめてしまうと思われる。むしろ、それがまともだろう。作ったルー本人もそれは自覚していたのだろうか。アルバム発表後に、ルーみずから「あれは冗談でした」と謝罪文を出した、というエピソードも残っている。しかし、いつの世にも変人はいるものだ。ドイツの某有名ミュージシャンなどは、朝起きるとまずいちばんにこのアルバムを聴いていたという。デヴィッド・ボウイやソニック・ユースのメンバーも、同様の支持者として知られている。そして近年では、このアルバムを敬愛する者、賛辞を贈る者も日に日に増えてきている。時代がルーに追いついたのか、あるいは世の中が病んでいるのか。こんなアルバムが紙ジャケにまでなるんだからなぁ。。。ルー・リードに対しては、"ロック界の最重要人物"という評価が確立して久しい。だが基本的にこの男は、"音楽に娯楽を求める人"には不向きなアーティストだと思う。『Metal Machine Music』は、その極地といえる作品だ。というより、多くの人にとって、おそらくこれは"作品"ですらないだろう。そして、そんなアルバムを時々ムショーに聴きたくなる自分は、もうすでに手遅れなのかもしれない。これが美しきバッド・トリップ・ミュージックなのか、単なる雑音なのかは、聴いたあなたが決めてください。ただし、これで「ルー・リードはパス!」と決めつけないように。ロック史に残る傑作と名高い『Transformer』や、ポム・スフレのメインHPで紹介している『Berlin』をまずは聴きましょうつーコトで『Metal Machine Music』(の一部)を聴くにはここをクリック。

2008.08.30

コメント(4)

-

Troggs 「With A Girl Like You」

トロッグスと言われてすぐにピンとくる人はどのくらいいるのだろうか。60年代に人気を博した英国産ビート・ポップ・バンドのことである。ジミ・ヘンドリックスがギターを燃やした時に歌った曲は「Wild Thing」というのだが、それのオリジナルを歌っていた人達だよと言えば、「ああ、なるほどね」くらいの答えは返ってくるかもしれない。映画『メジャーリーグ』でも、それのカバー・バージョンが使われていたので、野球ファンにもおなじみかな?そういえば、「Love Is All Around」はR.E.MやWet Wet Wetがカバーしていましたね。かく言うワタシも、ジミヘンがらみでこのバンドにたどりついたミーハーでした演奏はウマくないし、所詮はB級なんだけど、なんかソソられるものがあるんだよねぇ、この人たち。'64年、イギリスはハンプシャー地方で結成されたトロッグスは、キンクスのマネージャーだったラリー・ペイジに見出され、'66年にデビューしている。デビュー曲の「Lost Girl」は不発に終わったが、後続シングルの「Wild Thing」が全米1位、全英2位のヒットに輝く。キングスメンの「Louie Louie」を思わせる単純なリフ、オカリナのとぼけた音色が妙なインパクトを残す佳曲だった。ガレージ・ロック系の粗雑な演奏、レグ・プレスリーのダーティーな歌唱はパンクの元祖と言えるもので、「Wild Thing」のほかにも「I Can't Control Myself」、「I Can Give You Only Everything」(Themのカバー)、「Night Of The Long Grass」といったガレージ系の名演を残している。イギー・ポップ、ラモーンズ、R.E.Mなど、このバンドに影響を受けたアーティストは意外にも(?)多い。チャック・ベリーやボ・ディドリーの曲をカバーするところなどはいかにもこの時代の英ビート・バンドだが、オリジナル楽曲はポップで可愛らしいのが特徴でもあった。「Love Is All Around」や「Any Way That You Want Me」などの美しいバラードは、彼らのもうひとつの側面(あるいは本質)をあらわすものだ。「With A Girl Like You」は、'66年7月にリリースされた彼らの3rdシングルである。作者はボーカリストのレグ・プレスリー。全米では29位とふるわなかったが、英国では1位を記録した代表曲のひとつだ。シンプルで人懐っこいメロディ、すき間だらけのガレージ・サウンド、レグのガサツな歌声という組み合わせがとってもチャーミング。「ぱぱぱぱーぱ~♪」というフレーズには、くだらないと言いつつも、ついつい口ずさんでしまう魅力がある。演奏時間は2分10秒。ギターはコード・カッティングだけ、間奏もまったくなし、という構成もいさぎよい。コンパクトさを狙ったのか、あるいは単に演奏力がなかったのか。ともあれ、B級ならでは味わいを持ったこの曲がボクは大好きなのです。「Wild Thing」のイメージが強烈なために一発屋みたいに思われがちなトロッグスだが、この曲のほかにもヒット曲はそれなりにあったりする。R.E.Mと共演したり、スティングの結婚式でもプレイしたりしたという彼らは、現在でも活動中だとか。少しいかがわしいけど実はポップな魅力を持っているバンド。それがトロッグスです。でもCDは、「ベスト盤を中古屋で安く見かけたらどうぞ」くらいが妥当かも。つーコトで「With A Girl Like You」を聴くにはここをクリック!ぱぱぱぱーぱ~♪

2008.08.29

コメント(2)

-

Mamas & Papas 「Blueberries For Breakfast」

夏が終わりますね基本的に夏や暑いのがキライなワタシですが、八月の最後の週というのはミョーに淋しくもなります。オリンピックも終わったし、気分はちょうど"祭りのあと"やねぇ。。。そんな今の自分にぴったりなのが、ママス&パパスの「Blueberries For Breakfast」である。'71年のアルバム『People Like Us』(上ジャケット)のラストに収録されている曲だ。シングル・ヒットしたわけでもなければ、ベスト盤に収録されているわけでもないが、僕がもっとも好きなママパパ・ソングのひとつでもある。"ファット・エンジェル"ことキャス・エリオットをふくむこの男女四人組がMamas & Papasとしてデビューしたのは'65年。男女混声による美しいハーモニーとフラワーでポップな音楽性は、"サマー・オブ・ラヴ"のひとつの象徴だった。おなじみ「California Dreamin'(夢のカリフォルニア)」(全米4位)や「Monday Monday」(全米1位)などはファンならずとも聴いたことがあるだろう。その根底をささえているのは、メンバーのジョン・フィリップスによる優れたソング・ライティングだ。また、ルー・アドラー、ボーンズ・ハウ、ハル・ブレインなどの一流スタッフたちによって作り出されたサウンドは、当時の"フォーク・ロック"としては最上のものでもあった。デビュー以降、わずか三年間で次々とヒットを放ったママス&パパスだったが、グループ内の軋轢により'68年に一度解散する。メンバーはそれぞれ個人で活動していたが、'71年には一時的にグループを再結成する。その際にリリースされたのが『People Like Us』だった。プロデュースは、ほぼ全ての曲を書いたジョン・フィリップスが担当。が、実際は、残っていた契約を消化するための再結成およびアルバム制作だったようだ。ここには60年代のような華々しさ、美しさはない。かわりに"夢から醒めたあと"のような寂寥感、倦怠感がただよっている。しかし、この雰囲気が僕は大好きだ。このソフトでくすんだトーンは、60年代のママパパとはまた違った魅力だと思う。「Blueberries For Breakfast」は、ある意味このアルバムを象徴するような曲だ。パーカッションがおとなしめに鳴るイントロからして、どことなく気をひかれる。演奏はメロウでグルーヴィー。流れるようなメロディは、キャッチーさには欠けるものの耳をとらえる美しさを持つ。透明感のある女性ボーカルと力のない男性ボーカルの対比、気の抜けたワウ・ギターの音がなんともいえない。ここには心地よい淋しさがある。この曲のユルいポップさは、今の僕には「California Dreamin'」や「Monday Monday」よりも魅力的に響いてくる。途中に挿入されるキャス・エリオットの笑い声もなんだか印象的だ。それがどこか空しそうに聞こえるのは、この作品が形だけの再結成盤だったからか。あるいは、自分がこの後の彼女の運命('74年に心臓発作で死去、享年32)を知っているからだろうか。『People Like Us』は商業的には成功しなかったが、ほかの曲のクオリティも非常に高い一枚となっている。ママパパのアルバムでまっさきに聴くべき作品とは言えないが、ソフト・ロックの隠れた名盤としておすすめしておきたい(くわしくはこちらを参照)。夏の終わりにぴったりな佳曲「Blueberries For Breakfast」を聴くにはここをクリック。

2008.08.28

コメント(0)

-

UFO 「Only You Can Rock Me」

日本には八百万(やおよろず)の神がいるというが、ギタリストの世界にも"神"と呼ばれる人はたくさんいる。マイケル・シェンカーもそのひとりだ。なんせ、あだ名からして"神"だもんね、この人。オレの友達にもフライングVを持って「Armed And Ready」を必死に練習してるヤツがいたなぁ。岡本ぉ、チューニングは合ってるかー?UFOは、そのマイケル・シェンカーが在籍していたブリティッシュ・ハードロック・バンドである。結成は'69年、その翌年には早くもプロ・デビュー。当初から「C'mon Everybody」がドイツや日本でヒットするなど、それなりの成功をおさめていたが、バンドが本格的に飛躍するのは'73年にマイケル・シェンカーを迎えてからである。マイケルはドイツ出身のギタリストで、もともとは兄ルドルフのバンド、スコーピオンズで演奏していた。UFOへの最初の参加は、ツアーの代役ギタリストとしてだったが、メンバーの要望によりそのまま正式加入することとなる。マイケルを得たUFOは一気にスケール・アップし、『Phenomenon』('74年)、『No Heavy Petting』('76年)、『Lights Out』('77年)といった傑作を作り上げる。「Doctor Doctor」、「Rock Bottom」などは、今もハードロック・クラシックとして残る名曲だ。'79年の『Strangers In The Night』も名ライヴ盤のひとつに数えられている。そして、ヒプノシスのデザインによるジャケットが印象的なアルバム『Obsession(宇宙征服)』('78年、上ジャケット)は、マイケル・シェンカーが参加した最後のアルバムであり、これまた見逃せない一枚。特に、ファンの間でも人気が高い「Only You Can Rock Me」は、僕がUFOでもっとも好きな曲だ。ポップで明るいメロディ、ストレートで爽快な演奏はブリティッシュというよりアメリカン・ロックに近く、80年代ハード・ポップを予見するものでもある。と思いつつクレジットを見ると、録音場所はアメリカ、プロデューサーは産業ロックの職人ロン・ネビソンとなっていて、思わず納得(笑シングル発売もされた「Only You Can Rock Me」は、ヒット性抜群のクオリティを持ちながら、チャート的には全英50位とあまりふるわなかった。だが、一度聴けば頭にのこる"分かりやすさ"と"カッコよさ"がこの曲にあると思う。骨太でリズミカルなギター・リフからして、ツカミはばっちり。オルガンの音色にも胸がおどる。フィル・モグのブルージーな歌声に対して、メロディはあくまでも陽気でキャッチー。「Only You Can Rock Me, Rock Me♪」という部分ではポップなコーラスもしっかり入って楽しさ倍増。このBメロからサビにかけての展開は思わず一緒に歌っちゃうサビ部分での、ギターのバッキング・フレーズもカッコいい~♪歌メロだけでなく、間奏もこの曲のハイライトのひとつだ。ブレイク部分でのオルガン・ソロは神秘的で美しい。そして、続くマイケルのギター・ソロだ。時間的には短く、"弾きまくっている"というほどのプレイではないが、メロディアスで飛翔感にみちたフレージングは素晴らしいのひと言。歌心あふれる高音部のチョーキングはもう男泣きの世界。「神」の名に恥じない名演中の名演といいたい。メロディ、ヴォーカル、演奏、どれをとっても文句なしのこの曲は、文字通りRock Meさせてくれるナンバーだ。ファン以外の方にもオススメしたい、ナイスな一曲です。UFOはこの後、マイケルが脱退(失踪癖によるクビだとか)したのを機に精彩を失っていく。バンドは'87年に一度解散するも、'92年に再結成。その後また分裂してしまうが、現在はフィル・モグを中心に活動しているという。マイケルもそんなバンドに参加しては脱退しを繰り返し、現在では距離を置いている模様。なんとも困った神様だが、なんだかんだでワタシが聴くUFOのアルバムは、マイケル在籍時のものばかりなのでした。アルバム『Obsession』は、ほかにも「Lookin' Out For No. 1」、「Hot'n'Ready」、「Born To Lose」など聴き所多しな一枚。名盤『Phenomenon』とあわせて、興味のある方はぜひどうぞ。とりあえず「Only You Can Rock Me」を聴いてみよう。ハナシはそれからだ。ここをクリック!

2008.08.27

コメント(2)

-

Ian Matthews 「Ol'55」

イアン・マシューズは、僕が大好きな英国アーティストのひとりだ。心あたたまる歌声と耳ざわりのよいフォーク・ロック・サウンドはいつ聴いてもシミジミする。といっても、イギリスの若手ロック・バンド、Kasabian(カサビアン)のドラマーとはまったくの同名異人ですよ。ボクの好きなイアン・マシューズはナイーヴなシンガー・ソングライターなの!(`◇´)イギリスはリンカンシャー州の生まれの、イアン・マシューズ・マクドナルドは、ピラミッドのメンバーとして'67年にデビューする。同年に彼は、リチャード・トンプソンやサイモン・ニコルと共にフェアポート・コンベンションを結成。ヴォーカリストとして、1stと2ndアルバムに名をきざんだ。フェアポートを抜けた後、イアンは自身のグループ、マシューズ・サザン・コンフォートを結成。カントリー風味のソフトなフォーク・ロックを聴かせ、'70年にはシングル「Woodstock」(ジョニ・ミッチェルのカバー)を全英1位にするなどして、人気を博す。グループ解散後はソロ・アルバムを二枚発表し、今度はプレイン・ソングのメンバーとして活動。そして、ふたたびソロになったイアンはアメリカに移住し、エレクトラ・レコードと契約する。『Some Days You Eat the Bear...Some Days the Bear Eats You』という長いタイトルのアルバムは、エレクトラから発表された'74年の作品であり、彼のキャリアの中でも最良の一枚である。「Ol'55」は、その冒頭をかざるナンバーだ。この曲の作者はトム・ウェイツ。名盤のほまれも高い彼の1stアルバム『Closeing Time』('73年)に収録されている名バラードで、同時期にイーグルスがカバーしたことでも知られる曲だ。先の文章には「シンガー・ソングライター」と書いたが、イアンは自分で積極的に作曲をするタイプではなく、他人の埋もれた名曲を探し出し、自分流の"うた"として聴かせることを得意としていた。「Ol'55」も、そんな彼の資質が見事に生かされた名演といえる。やわらかなピアノの音色、イアンのナイーヴでやさしい歌声がじんわりと染みこんでくる。トム・ウェイツのオリジナルと比べて、ここでの演奏はいくぶんテンポ・アップされており、サウンド的にも洗練された印象を与える。アクのないボーカル、まろやかなフォーク・ロック・サウンドはこの美しいメロディにぴたりとハマっていて、とても魅力的だ。ジェフ・バクスター(※)によるペダル・スティール・ギターの音色も胸を打つ。さわやかで、どこか憂いをふくんだイアンの多重録音コーラスも素晴らしい。トム・ウェイツのオリジナルやイーグルスのバージョンも非常に良いが、ここで聴けるイアンの歌声が僕は大好きだ。派手さはないが、彼の選曲センスと的確なアレンジが絶妙に結びついた逸品に仕上がっていると思う。夜中にひとりで酒でも飲みながら聴きたい、深い味わいにみちた一曲です。『Some Days You Eat the Bear...Some Days the Bear Eats You』は、ほかにも聴き所がいっぱいの名盤(くわしくはここを参照)。イアン・マシューズという人は、グループ名義の作品をふくめて素晴らしいアルバムを数多く残しているのだが、日本での人気および知名度はかなり低いのが悲しい。機会があれば聴いてみることをオススメします。つーことで、イアン・マシューズ版「Ol'55」を聴くにはここをクリック!いつ聴いても癒されるねぇ(´ー`)※ 元スティーリー・ダン→ドゥービー・ブラザーズのメンバー

2008.08.26

コメント(0)

-

Brinsley Schwarz 「(What's So Funny 'Bout) Peace, Love And Understanding」

素晴らしきポップ・クリエイター、ニック・ロウにとって生涯の名曲のひとつである。ニック・ロウやブリンズレー・シュウォーツは知らなくても、この曲は知っている、あるいは聴いたことがあるという人もいるかもしれない。ニック・ロウやイアン・ゴムを擁していたことで知られるブリンズレー・シュウォーツは、70年代前半のイギリスで活動していたバンドである。その前身はキッピングトン・ロッジというバンドで、60年代から活動していたが、70年代に入ると共にブリンズレー・シュウォーツと名前を変えて再出発する。バンド名は、ギタリストの名前をそのままつけたものだった。CSN&Y風のコーラスとThe Bandのようなサウンドを合わせた音楽性は"泥臭いカントリー・ロック"とでもいえるもので、初期には「Country Girl」という名曲も生まれている。その鍵となるのは、ニックのすぐれたポップ・センスである。ブリンズレーを形容する際には「パブ・ロック」という表現がよく使われる。それは音楽自体の特徴を指すものではなく、彼らの主な演奏場がパブだったということからそう呼ばれたのだという。そしてそれは、シンプルで普段着的な親しみやすさを持つ彼らの音楽にはピッタリの呼称だったともいえる。キャロル・キングの作品であり、ビートルズが取り上げた(ライヴで)ことでも知られる「Don't Ever Change」でのホンワカした演奏は僕も大好きだ。ただ、メンバーのルックスはお世辞にもいいとはいえなかったし、サウンドにも野暮ったさや散漫さが感じられるのも事実だった。デビュー当初のプロモーションからして大失敗(そのためいきなり多額の借金を背負ったという)した彼らは、最後まで商業的成功とは無縁のまま解散してしまう。この当時のニック・ロウは「極貧だった」と、のちのインタビューでも語っている。後年、"パブ・ロックの名グループ"として再評価されたブリンズレーも、当時は悲運のB級バンドに過ぎなかった。「(What's So Funny 'Bout) Peace, Love And Understanding」は、ブリンズレー最後のオリジナル・アルバム『The New Favorites Of Brinsley Schwarz』('74年)の冒頭をかざる一曲。エルヴィス・コステロのカバーでも知られる名ビート・ポップ・ナンバーだ。ここでのプロデュースを手掛けるのは、のちにニックと行動を共にするデイヴ・エドモンズである。デイヴのプロデュースが功を奏したのだろう、ここでのサウンドはそれまでにくらべてかなりシャープなものとなっている。ギター・リフは明快で力強い。ポップで切ない響きを持ったメロディも耳にのこる。ふんだんに取り入れられたメンバーのコーラス、ストレートなビートも聴いてて実に気持ちよい。ニックの歌声は、コステロのそれにくらべて少し頼りないが、丸みと優しさの感じられるこちらの方が僕は好きだ。また、その内容はタイトル通り、「平和、愛、理解の何がおかしいんだい?」というもの。ポップな旋律の中に、ニックらしい毒と深遠さが光る素晴らしい歌詞となっている。それは、当時の世間には受け入れられず、貧苦にあえいでいた彼の"怒り"が生み出したものだったのかもしれない。この曲は、のちにカーティス・スタイガーズというシンガーに歌われ、そのヴァージョンは映画『ボディガード』('92年)のサウンド・トラックに収録された。アメリカだけで1700万枚を売ったというそのサントラは、ニックにも億単位の印税をもたらすこととなった。同時期、メジャー会社との契約を失っていたニックはそのお金をもとに『The Impossible Bird』('94年)を制作。以後の彼は、メジャーの音楽シーンとは距離を置いた、シンプルで自然体なアルバムを数年ごとに作り続けている。彼の人生において重要な一曲となった「(What's So Funny 'Bout...」は、前述のアーティストのほかにも、ブルース・スプリングスティーン、ボン・ジョヴィ、R.E.Mなど様々なアーティストに歌われている。'03年の映画『ロスト・イン・トラストレーション』(ソフィア・コッポラ監督)でも、この曲が使われていた。そして現在でも、銀髪のニックがこの曲を歌ってくれるのは嬉しいかぎりだ。ポップなメロディと力強いメッセージを持った「(What's So Funny 'Bout) Peace, Love And Understanding」はこれからも聴き継がれていくに違いない。『ただただ素晴らしいポップ・ソング。僕が目指しているのはそれなんだ』-----ニック・ロウつーコトで、ブリンズレー・シュウォーツのオリジナル・バージョンを聴くにはここをクリック!邪悪なこの世界を僕は歩く狂気の闇の中 光をもとめて僕は自分に問いかけるもう希望はどこにもないのだろうか?あるのは苦しみや憎しみ、悲しみだけなのだろうか?こんな気持ちになるたびに知りたくなることがある平和、愛、理解の何がそんなにおかしいんだい?平和、愛、理解の何がそんなにおかしいんだい?※ ポム・スフレのメインHPではブリンズレー・シュウォーツの名盤『『The New Favorites Of Brinsley Schwarz』について取り上げています。

2008.08.25

コメント(4)

-

The Beatles 「The Long And Winding Road」

1970年4月10日、イギリスの『デイリー・ミラー』紙が「ポール・マッカートニー、ビートルズを脱退」と報じた。発売が決まっていたソロ・アルバム『McCartney』についていたプロモーション用のアンケート記事を受けてのものだった。Q. 君はビートルズのニュー・アルバムとかシングルとかを計画しているかい? A. いいや。 Q. このアルバムはビートルズから君が去る記念かい?それともソロ・キャリアの出発かい?A.時が教えてくれるさ。ビートルズのポールと考えれば、ビートルズを去る記念さ。ポール自身のソロ・アルバムとみなせば、ソロ・キャリアの出発だろう。だから、両方だよ。 Q. 君がビートルズを離れたのは、一時的にしろ永久的にしろ、人間関係の不一致かい?それとも、音楽的なものなのかい? A. 人間関係の相違、ビジネス上の相違、音楽的な相違、しかし、なによりも大きな理由は僕が家族とより長い時間をもちたかったからさ。一時的か永久的かそんなことは判らない。 Q. 君はレノンとソング・ライティングのパートナー・シップを再び持つと予見できるかい? A. いいや。 上のような回答にいたったのは、ポールではなくむしろジョン・レノンに原因があったと言われている。前年にあたる'69年9月20日に、メンバー間でのミーティングの席上で、ジョンがグループ脱退の意思を表明したのだという。ジョンの発言はとりあえず内密にはされたものの、この時点でポールはビートルズの存続をあきらめた。それが上のような発言となって表れ、さらには"ビートルズ解散"報道として広がっていくのである。その矢先にリリースされたのが、ポール作の「The Long And Winding Road」だった。アルバム『Let It Be』に収録されているこの曲は、ビートルズにとって20曲目の、そして最後の全米No.1シングルである。のちの"企画もの"を別とすれば、ビートルズ最後のシングル曲でもある(ただし、イギリスでは発売されなかった)。ロマンティックなストリングスの調べが強烈なインパクトを残すこの曲は、1970年の六月にビルボード1位を記録。"ビートルズの終焉"を人々に強く印象づける作品となった。この曲をプロデュースしたのは、あのフィル・スペクターである。"ウォール・オブ・サウンド"で一世を風靡したこの大プロデューサーは、かねてからビートルズと交友関係を持っていたらしい。'70年1月にジョン・レノンのソロ・シングル「Instant Karma!」をプロデュースしたフィルは、ジョンと会計士のアラン・クレインから、ビートルズの未発表テープのリミックスを頼まれる。中途半端な形で終わった"Get Back"セッションのマテリアルだ。いわば尻ぬぐいのようなものなのだが、フィルはその申し入れを受け入れ、一枚のアルバムとして仕上げた。それが『Let It Be』である。そして、その中の一曲である「The Long And Winding Road」がポールの怒りを買ったことは有名なハナシだろう。フィルのバージョンを聴いたポールは、その仕上がりに仰天し、発売を差し止めようとしたが無駄だった。彼の怒りは相当なものだったようで、この件に関して後々にまで不満をもらしている。ポールは'70年12月に"ビートルズ解散"を求める訴訟を起こしているが、それはこの時の一件も関係していたのかもしれない。「The Long And Winding Road」はもともとポールのピアノを中心とした、ジャズ・バラード風の作品だった。レイ・チャールズが歌うところを連想しながらこの曲を書いたのだという。元となるテイクは、'69年の1月にビートルズの四人とビリー・プレストンを加えて録音されている。それは、シンプルでしっとりとした仕上がりとなっていた。が、フィル・スペクターはそこに自分の方法論を強引にねじこむ。彼は、元のテイクにぶ厚いオーケストレーションと荘厳な女性コーラスをオーバーダビングする。その結果、ポールの細やかなピアノ・プレイはかき消され、曲全体に大仰な印象が増した。フィルのほどこした厚化粧は、楽曲が本来持っていた繊細さをうばい、かわりに過剰なセンチメンタリズムを浮かび上がらせてしまったのだ。ファブ・フォーの演奏とフィルの"ウォール・オブ・サウンド"がうまく溶け合っていないのも事実だ。これはポールが怒るのも当然だろう。僕は基本的にフィル肯定派なのだが、さすがにこの曲はやりすぎだと思う。しかし、作品が必ずしも作者の狙いどおりに仕上がるのがベストとも限らない。元来、"上品にして小粒"が持ち味となっているこのバラードは、フィルのアレンジがなかったら"美しいけど地味な一曲"という位置づけで終わっていたかもしれない。オリジナル・テイクには素朴な美しさがあるものの、サウンド的には力強さに欠けているし、メロディにもフックが足りない。シングル発売されたとしても、まず1位にはならなかっただろう。それに、壮大なオーケストレーションによる物哀しい響きは「さらばビートルズ」を演出するものとして悪くなかったと思うし、"解散の報"を聞かされた当時のファンの心にわりかしフィットしていたとも考えられるのだ。そう考えると、ポールにとっては許しがたい一件だったろうが、当時この曲が世に出る形としては、ひょっとしてこれで正解だったのかも…なんてことも思ってしまう。これも音楽の神によるひとつの采配だったのだろうか。上の文章には「やりすぎ」と書いたボクですが、"青盤"(←入門編がわりに聴きまくった)の最後に収録されていたフィル・バージョンを聴いて、かつては「感動的だぁ」などと言っていたものですポールにとって苦い思い出となった「The Long And Winding Road」だが、彼はソロになってからもこの曲を歌い続けている。'76年のライヴ盤『Wings Over America』では、当初のようなすっきりしたアレンジで演奏されている。また、'84年のソロ『GIVE MY REGARDS TO BROAD STREET(ヤァ! ブロード・ストリート)』ではこの曲の再録を試みているが、AORのできそこないみたいな甘ったるい仕上がりには「ダサ~っ」と失笑した覚えがある。さらには、90年以降のライヴでは、大仰さは抑えられているものの、フィル・スペクター・ヴァージョンに近いアレンジで演奏されているのが興味深い。そして、'96年に発売された『Anthlogy 3』、'03年に発売された『Let It Be ...Naked』では、オーケストレーションのないシンプルなヴァージョンが聴ける。長く、曲がりくねった道のりを経て、現在、様々な形で聴くことのできるこの曲。あなたの好きなヴァージョンはどれ?つーコトで「The Long And Winding Road」のフィル・スペクター・ヴァージョンを聴くにはここをクリック!シンプルなオリジナル・ヴァージョンはこちら。

2008.08.24

コメント(14)

-

Sly & The Family Stone 「In Time」