2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2006年02月の記事

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

どれだけ真剣に自分の人生を考えていますか?

今日は船井幸男さんの話をお聴きしてきました。いろんな話がありましたが、「どんな時代が来ても生き残れるように命を懸けて考えなさい、そうすると打開策が見えてきます、あなた方がするのはそれですよ」、と言われているような気がしました。最近、私自身、これからのことについて考えを深めているところですが、考え始めると “今まであまり考えていなかった”ということに気づきます。結構考えていたつもりでしたが、真剣みが増してくると、以前は真剣さが足りていなかったことを痛感しています。小倉正男さんの『経営学』には、学ぶところがたくさんありますが、この本を読んで一番感じたのは、「考えて、考えて、考え抜く」大切さ、そしてそれによって起こる変化のパワーでした。一人も賛成してくれない状況から、宅配のシステムを考えていかれる過程は、読みながら感動します。荒川静香さんも「自分らしい演技、得点のとれる構成」についてずっと考え続け、そして、「スケーティングを楽しもう、得点だけでない魅せるスケーティングをしよう」と、自分で納得のいかれる結論に達することができたからこそ、あの気品ある表情で滑れたのではないか、という気がします。本当に自分の人生を真剣に生きているか?= どれだけ真剣に考えているか?ではないか。今日は、帰り際、そんなことをつらつら考えながら家路につきました。ブログランキングに参加しています。あなたのクリックをご協力ください。ありがとうございます!! ホームページへ気軽にご訪問ください

2006年02月28日

-

相手の考えを相手の視点で推測してみる

先週土曜日は、コーチング講座で「4つのタイプ」を行いましたがタイプが違うとこうも基準が変わってくるのかと、参加者の方々の話を聞きながらさらに実感しました。アナライザーは自分の中に沢山の約束事を作り、それが守られないと自分を責めてしまいます。「朝5時30分に起きる!と決めて、起きられなかったら悔しがる」というお子さんの話に、アナライザータイプでない人たちは、エー???と不思議そうな顔。そう、アナライザーにとっては、自分との約束を自分が守れたか守れなかったかが大事なんです。けれど、他のタイプには、そんな基準はないので、とても不思議に映ります。また、「徹夜仕事をしてまで完成させたら“ありがとう”って言ってくれると、疲れも飛ぶのに。」というサポーターの声に「なぜ感情なんて入れるの?仕事じゃない。」というコントローラーの声。人のために頑張って“ありがとう”と言われることが活動の原動力になるサポーターと違い、コントローラーは短期間にいかに成果をあげるかに価値を置いていますから感情は関係がありません。タイプによってこうも違うのか、ということを知るだけで人との関係作りに許容できる範囲が広がるようになります。「4つのタイプ」を知ることは、人をステレオタイプにあてはめるのが目的ではなく円滑なコミュニケーションを築いていくためにタイプの違いを学び、仕事や日常生活に応用できるようにしていくのが目的です。相手がどんな基準でどんな価値感で発言しているのかというところから理解するように努める習慣を持つようにしていくと自分自身がまず楽になります。「どうしてわかってくれないの?」とやきもきしないようになるからです。ついつい自分の基準や価値感に照らし合わせて、人を受け止めがちですが、相手の基準や価値感で見ればどう見えるのか、という視点を持つことで、からみあった糸をほどくことができるようになります。自分の考えをしっかり持つことはとても大切なことですが、その上で相手の考えを相手の視点で推測してみる、ということはいい関係づくりのポイントですね。それを学ぶきっかけになるのが「4つのタイプ」と言えるような気がします。もし、4つのタイプをご存知なければ、鈴木義幸著『熱いビジネスチームをつくる4つのタイプ』を一度読まれることをお薦めします。面白いですよ。ブログランキングに参加しています。あなたのクリックをご協力ください。ありがとうございます!! ホームページへ気軽にご訪問ください

2006年02月27日

-

メダルを取る選手たちの背後にある感動物語

荒川静香さんの金メダル、本当によかったですね。解説の人の話を聞いていると、メダルまでの道には紆余曲折あり一度は引退を考えていたことなど練習量の多さだけでない、いろんなドラマを感じました。弓道をする息子に言わせると、 一流はそつなくこなす 超一流は魅せるなんだそうです。全てのジャンプを決めるだけでも凄いことですが、彼女には得点に入らないイナバウアーや、しなやかな動きなど本当に魅せるものがありました。超一流のレベルですね。荒川さんは、栄養士をつけて心身の健康にとても気を使ってきたそうですが、生活の全てを、いいスケーティングに焦点をあわせていく、ということをされてきたんだ、それも何年も、・・・と思うと頭が下がります。わが身を振り返るとそこまでしているかしらと思ってしまいます。もっと健康管理もできるはず、もっと本も読めるはず、・・・・といろいろありそうです。自分の夢に向っていきたい気持ちに波があって一貫していない、やりたい気持ちはあるのに体調がすぐれないやりたいことを阻む、やならければならないことが多すぎるいろんな要因があると思います。「夢にむかって生活のすべてを夢に焦点を合わせてる?」と自問してみませんか?私の場合、もっと健康管理に気をつけよう、生姜紅茶、スクワット、瞑想をしようというのが答えとしてでてきました。健康がないと、夢に向う馬力も出ませんものね。大事なことですね。自分がまずは一流になるレベルというのはどういうレベルだろう超一流というのはどういうレベルだろうそんな風になるためにはどんなことをしていけばいいだろういろんな問いが浮かびます。メダルを取る選手たちの背後にある感動物語。その物語を自分への励みとして、自分の夢に向っていきたいと、今日はそんなことを思いました。ブログランキングに参加しています。あなたのクリックをご協力ください。ありがとうございます!! ホームページへ気軽にご訪問ください

2006年02月24日

-

絶対成功させると決意すると、準備力が数倍になる

物事を始めるとき、絶対成功させる、と思ってやると俄然、力の入り方が違ってきます。私は、以前、仕事で「100万もかけるんだぞ。失敗したらどうするんだ!」と上司に言われたことがあります。そんな事わかってます、失敗なんてさせません、と心でつぶやきながら、「絶対成功させる!」と私は固く心に誓いました。お陰で、「この仕事を成功させるには何ができるだろう?」と始終そのことばかりを考えるようになり、いろんなアイディアが浮かんできました。アイディアを検討し、実行し、さらに「他に出来ることはないかしら?」と考え続けました。これほどの情熱はどこにあったんだろうと思えるくらいの情熱でプロジェクトに命を懸ける(ちょっと大げさですが)と結果は当然のように違ってきます。その時のプロジェクトは大成功でした。「失敗したらどうしよう?」と考えるのではなく、「絶対成功させるには何ができるだろう?」と考えて、考えて、考え続けると、方法が見えてきます。もし、何かに挑戦しているなら、是非、絶対成功させると決意して取り組んでみませんか?気合が入ってきて、いつもの数倍の準備力が自分の中に備わってきますよ。ブログランキングに参加しています。あなたのクリックをご協力ください。ありがとうございます!! ホームページへ気軽にご訪問ください

2006年02月21日

-

未来ストーリーを描く

未来日記って以前テレビでやっていましたね。未来を創造していく様子が見ていて面白かったのを覚えています。未来ストーリーを自分で書いてみるのも面白いですよ。私は昨日から今朝にかけて、将来こんなストーリーが展開するといいなと思えることを今後10年間くらいのスパンで書いてみました。書いていると、幸せな妄想にニコニコしてしまいます。これが現実になれば、こんなに嬉しいことはありません。特に夏のすごし方のところは書きながら至福の想いに酔いしれました。「毎年夏は1ヶ月の休暇をとり、阿蘇の別荘で友人たちと楽しく過ごすことにしていた。パワースポットである阿蘇には誰しもよろこんで遊びにやってきた。夕日に映える阿蘇の山々をバックに、燃える薪の火に照らされてバーベキューやワインを楽しむ顔は誰も人生を謳歌している幸せに満ちた表情をしていた。」なーんて、これが本当になればとっても素敵です。書いていているうちに、「私はこんな風に仕事をするのが究極の望みなんだ」ということにも気づくこともできました。「ああそうだったんだ、私の最終の望みはここにあるんだ」と妙に感慨深く感じます。どんどん書き出すと、コーチングでどんどん話すときと同じように、自分が気づいていない自分の想いに気づくことができます。コーチングではありありと将来をまるで見ているようにイメージしてもらう、というステップを取りますが、この未来ストーリーはまさにそのステップそのものです。小出監督と高橋選手がオーストラリアのオリンピックの前にレースの展開をずっとイメージ化しながら練習していたら本番はほぼ同じ展開になった、という話がありますが、そんな感じにまで、何度か書き直すと、そのイメージが将来への牽引役となるのではないかと強く感じました。これはとても楽しいワークです。1時間ほど時間を作って是非やってみませんか?楽しい妄想にニンマリしてしまいます。そして、この楽しい将来を現実のものにするにはどうしたらいいかと現実的な意欲が出てきます。お薦めですよ。ブログランキングに参加しています。あなたのクリックをご協力ください。ありがとうございます!! ホームページへ気軽にご訪問ください

2006年02月19日

-

届いてこそのコミュニケーション

ちょっとしたことの積み重ねって大事ですね。コーチングの講座をできるだけわかりやすく伝えられるようにと、1項目話したらその項目をまとめたり、メッセージを言ったあとはたとえ話を多く入れるように努めてきましたが、最近、講座生の方から、“わかりやすかったです!”と言っていただけるようになりました。小さな積み重ねの成果だなと感じています。文章を書くときもそうですね。読んでいる人にちゃんと意味が伝わっている文章が書けているか、もっとわかりやすい表現はないか、という視点で書いていくようにしていますが、なかなか納得のいく文章が書けません。ただ、きっとこれも小さな積み重ねをずっと続けることで大きな違いを作っていくんでしょうね。コミュニケーションは相手に伝わって、そこで初めて意味があります。自分が話したら終わり、書いたら終わり、ではコミュニケーションになっていないですよね。相手に届く話し方ができているだろうか、書き方ができているだろうかと、これからもそんな目を常に持って、小さな積み重ねを続けていきたいと思っています。届いてこそのコミュニケーション、ですものね。ブログランキングに参加しています。あなたのクリックをご協力ください。ありがとうございます!! ホームページへ気軽にご訪問ください

2006年02月17日

-

エネルギーの流れの一部になる

20代後半のAさんは主任を務めています。現場で主任たらんとして、一生懸命にやってきましたが、なかなかうまく行かないこともありました。ところがコーチングの講座を受けてから、いろんな変化が起こり始めました。「今までは人と会話をするときに、相手の中にある答えを見ようとせずに、自分が相手の答えを出そうとしていたことに気づきました。相手のあるがまま受け入れ、話を聴くという姿勢が身につき始めたのかちょっと苦手だなと感じていた人の話も、今までと違った聴き方ができるようになってきました。すると、へえ~こんなことを考えていたんだ、と発見が一杯で、苦手な人が苦手でなくなってきたんです。」そう話すAさんは、今が楽しくてしようがない様子です。Aさんに大勢の人の前で発表する機会が訪れました。今までのAさんだったらしり込みするところです。しかし、聴く姿勢を変えただけで、こんなにコミュニケーションが変わるんだ、と新しいことに挑戦して発見する喜びを感じていたAさんは思い切って引き受けることにしました。発表してみると、発表者が一番多くのことを学ぶことに気づき、引き受けたことを心から喜べました。そして、さらに、また別の発表の機会が訪れたのです。それは予定していた発表者が急に出られなくなり、「きっとあなたならできるから。」と言われて、まわってきた機会でした。Aさんは、今、良いエネルギーの流れの一部になっていると感じます。心をオープンにしていると、流れの中に入ることができます。「私にはそんなことできない。」「私にはまだ充分な準備ができていないわ。」「そんな大勢の人の前で・・・。絶対無理!」と拒絶していたのでは、エネルギーの流れの一部にはなれません。心をオープンにして、流れてくる機会に乗ると、また次の機会が訪れます。乗っかるときは少し勇気が必要ですがやってしまうと本当にやってよかったと思えます。そんなエネルギーの流れの一部になることを体感できているAさんの最初の発端は、人の話にオープンでいる自分を準備したことにありました。「自分の考え、価値感で決め付けない、自分が答えを作ってしまってそれを勝手に相手にガイダンスしない、ニュートラルに聴く」そんな自分を準備し、実践することで、人の話にオープンでいる醍醐味を感じ始め、次から次にいろんな変化が起きています。あなたは、エネルギーの流れの一部になれていますか?もし、なれていないとしたら何が阻んでいるんでしょう?あなた自身をクローズさせているものは何でしょう?阻んでいるものを見つけて、それを取り除きましょう。まず、自分自身をオープンにし、人の話をよく聞いてみましょう。そうすると、自分のこともよく聞いてもらえる環境ができてきます。そして自分のやりたいことをどんどん話していきましょう。どんどん話しているうちに、小さなチャンスが訪れます。小さなことでいいので、何かひとつ成功させてみましょう。小さな成功が次の小さな成功を導いてくれます。それが、また次の、今度は少し大きな成功を導いてくれます。そしてあなたはエネルギーの流れの一部となることができます。話をしてくれるAさんの表情は実にイキイキとして楽しそうです。Aさんの周り空気が、金色の粉でキラキラと輝やいているように見えました。ブログランキングに参加しています。あなたのクリックをご協力ください。ありがとうございます!! ホームページへ気軽にご訪問ください

2006年02月16日

-

日常の中に見つけられる感動

日常生活では、適当に相手の話を聞いたり、時には、聞き流していたり、相手の話を聞きながら自分のことを考えていたり、という状態が多く見受けられます。意識しないで適当に聞いている、この状態の「聞く」から、相手のことを理解しようと全身を耳にして、心で「聴く」状態へ変化することができると、いろんな発見があります。「日常のやりとりの中で、自分が相手の気持ち、思いを聞いていなかったと気づきました。自分の「聴く」姿勢次第で、相手の知らなかった一面が見れるということに感動しました。」これは、講座の中で、全身をセンサーにするつもりで、相手のことを理解しようとして聴いてみるというワークをされた後の感想です。自分の聞き方次第で、人を理解する度合いがこんなにも違うんだ、ということを実感された一言です。感動しました、・・と言う言葉に、深い意味があるように感じます。「普段、何気なくしか会話をしてなかった人と、あらためて意識して話を聞いてみると、こんなことを考えていた、感じていた人だったんだと気づいて、感動する」日常のなかに感動ってあまりないかもしれません。けれど、ためしに誰かの話をよく聞いてあげませんか?そうすると、上記の方のように感動を発見するかもしれません。感動する、心が美しく揺れる素敵なことです。あなたの周りにいる誰でも構いません。今日、一人だけでも構いません。よく話を聞いてみてあげてください。あなたの中に素敵な感動の輪が、水面に浮かんでひろがる輪のようにきっと広がっていくますよ。ブログランキングに参加しています。あなたのクリックをご協力ください。ありがとうございます!! ホームページへ気軽にご訪問ください

2006年02月15日

-

美しい言葉、愛や感謝に溢れる言葉を使っていくと

江本 勝さんの『水は答えを知っている』という本は不思議な本です。もう何度も読んでいますが、読むたびに言葉の大切さを感じたり、宇宙への畏敬の念が沸いたりする素敵な感覚が甦ります。体の70%を占める水分。その水は、私たちの言葉や意識を写し取る、ということがこの本の中に沢山掲載されている水の結晶が如実に伝えています。「愛・感謝」だととても美しい結晶ができ、「ばかやろう」だと形がくずれたものになります。体の中の70%の水分がすべてこのように言葉で変化しているのであれば、いい言葉をつかい、前向きな意識を持つことがいかに大切か、いかに体に影響を与えるのかということがわかります。物を細かくわけていくと、すべては粒であり、波でもある、物質は振動にすぎない、そして振動はお互いに共振しあう、とこの本に書かれています。ということは、いい言葉を使い、前向きな意識を持っていると、共振しあえる人たちと出会っていく、「類は類を呼ぶ」ということになります。美しい言葉、愛や感謝に溢れる言葉を使っていくと体にもよくて、人との出会いもよくなっていく、ということをたんたんと水の結晶が伝えてくれます。「つきを呼ぶ言葉」「魔法の言葉」というような内容のビジネス書が数多くありますね。それぞれ素晴らしい内容だと思います。そのことを言葉ではなく、水の結晶の写真が如実に伝えてくれる素敵な本です。まだ、読んだこと、見たことがない人がいたら、是非、本屋さんで手にとって見てみてください。不思議な世界が広がっています。ブログランキングに参加しています。あなたのクリックをご協力ください。ありがとうございます!! ホームページへ気軽にご訪問ください

2006年02月14日

-

話すパワーを感じながら、仕事をする習慣

職場でこんなこと、よくありませんか?上司と話すといつもどこか緊張してしまうので、できるだけ話しをするのを避けている、部下に話しをする時間を作ろうと思っているけれど、自分自身の仕事に追われていて、定期的な会議のとき以外では深い話はしていない、など。これを続けていると、どうにもならない事態になったり、大きな問題になってしまってから、初めて口を開く、ということになりかねません。「部長、A社の件なんですが、お客様の仕様が膨らみすぎて納期も間に合いそうになく、交渉したんですが、A社もゆずらなくて・・・」「今月末、納品の分だよな。なんでぎりぎりになってこんなことになるんだ!!」「実は、以前から言われてはいたんですが、なんとか自分たちだけで交渉してなんとかなるんじゃないかと・・。頑張ってみたんですが、・・。」言わなかった部下にも非があり、様子をよく確認していなかった上司にも非がありますね。けれど、この根本原因は、話し合う風土を作っていなかったことにあります。会話は質だ、と言われますが、質のいい会話をするためには、まず、量の多さが必要です。日頃からいろんなことを話していると、深い話、質のいい話をする関係が築けます。人、物、金、の3大リソース以外にくる、4つ目の経営資源は、情報だ!と昨今言われていました。けれど、さらに、最近はソーシャル・キャピタルだ、と言われています。会社の風土、情報の分かち合いの度合い、そういった全てのものが会社の資源、ということです。リスク・マネジメントも、行き着くところは、コミュニケーションの量が決定する、と言われています。話し合う風土をつくり、情報を分かち合うだけで、リスク管理ももちろん日頃のマネジメントも随分と違ってきます。一見、時間がかかりそうに感じる話のやりとり。けれど、このやりとりの量を増やしていくことが、実は業績達成の早道になります。“急がばまわれ”ですね。社内だけでなく、社外の取引先、お客様もしかりです。まず、自分の中に話をする風土を作って見ませんか?今日は誰とどんな話をしよう、今日は、誰と話をしたかな、明日は誰と話をしよう、・・と、やることリストを作るときに一緒に考えて、そして、実際に話すようにしてみましょう。話せばいろんなことがわかってきます。話すパワーを感じながら、仕事をする習慣を身につけると、きっと変化が起きてきます。気持ちのいい環境を、やる気のでる環境を自分から作っていくように動いてみましょう。天は自ら助くるものを助く です。ブログランキングに参加しています。あなたのクリックをご協力ください。ありがとうございます!! ホームページへ気軽にご訪問ください

2006年02月13日

-

「楽しさ発見センサー」を磨きましょう!

深い悲しみを味わった人は、人の悲しみにも敏感になり共感し優しくしてあげることができます。経験的にこれはわかる、という方も多いと思います。それでは、これはどうでしょう?楽しくてたまらないという感覚を味わった人は、楽しいことに敏感で、楽しいことを探しやすく、人生を楽しんでいる、としたら、あなたはどうですか?楽しさへのセンサーの感度が高い人がいて、こうすると楽しくなる、ということにとても敏感でちょっとしたことでも楽しくできるとしたら、・・・・。これを聞いただけで楽しくなってきそうですね。この感覚も実は人が意識すればするだけ研ぎ澄まされてくるのではないかと思います。どうすれば楽しくなるかな?自分にとって楽しい感覚ってどんな時に味わっているだろう?私はどんなことが楽しいかな?日頃からこの質問を頭の隅に入れておくかおかないかで楽しさ発見センサーが磨かれてきます。知人にこの楽しさ発見センサーの感度が高い人がいます。楽しいか楽しくないかに敏感で、常に楽しい方を選択しているので、いつも楽しそうです。楽しくしている人の周りには楽しいオーラが出ているので自然に人が集まってきます。そして、ますます楽しくなります。素敵な循環ですね。斉藤一人さんも「楽しいか、楽しくないかで決めなさい」とおっしゃっていますが、人生が充実してくるか、それとも、しなければいけないことで一杯になってしまうか、この違いは何を選んでいるかで決まってくると思います。「楽しさ発見センサー」を磨いて、人生を充実させる方の選択をし、楽しさを味わっていきたいですね。ブログランキングに参加しています。あなたのクリックをご協力ください。ありがとうございます!! ホームページへ気軽にご訪問ください

2006年02月11日

-

「単なる駒」から「大切な人材」扱いへ

コーチング講座をしていると、講座生の言葉に感動したり気づきをもらうことが多く、講座生の方から大きな元気をいただくことがよくあります。先日、承認やねぎらいがいかに大切かという話をし、実際にワークをしていただいた後,こんな感想をいただきました。「よく頑張ってるんですね。と言われた一言がとても嬉しかったです。職場では、頑張っても頑張ってもそんな風に言ってくれる人はいないし、こんな風に言ってもらうだけで元気が出てくるのを実感しました。自分自身も周りの人にできるだけ、ねぎらったり、承認の言葉をなげかけてあげられるようにしたいと思います。」この方の表情には、本当に嬉しかったという気持ちが表れていました。あらためて、承認やねぎらいが仕事の現場ではなかなかされていないこと、そして、承認やねぎらいの言葉に人は飢えているのではないかと感じます。中間管理職は、自分自身が沢山の仕事を抱えながら、部下のマネジメントをすることが多く、なかなか部下をねぎらったり、承認するところまで気が回らないことがあります。けれど、ねぎらいも感謝の言葉も、承認の言葉もないと、部下は「単なる駒」のような気分になって、やがてモチベーションが下がっていきます。ちょっと一言、「いつもありがとう。よくやってくれて助かるよ。」という言葉があるだけで、「単なる駒」から「大切な人材」扱いへ変わります。承認やねぎらいの言葉を言ってないなと感じたら、是非、今日からでも周りの人へ言ってあげてくださいね。あなたが言ってもらったら嬉しい一言って何ですか?そんな言葉を思い浮かべてみてください。そして、その言葉を部下や周りの方へ言ってあげてください。時間はかかりません。けれど働くEQ環境はグッと違ってきますよ。ブログランキングに参加しています。あなたのクリックをご協力ください。ありがとうございます!! ホームページへ気軽にご訪問ください

2006年02月10日

-

視点を変える質問

「課内への方針の説明が足りてないんですよ。 だから全く部下は方針を理解していない。 結局は課長がひとりで悪戦苦闘するハメになってるんです。」悩める部長さんの話です。「部長は、課長さんたちにどんな風に部の方針を説明されたりしていますか?」「それは週に一度のミーティングでやってますよ。」「説明されたあと、方針が浸透していく期待感はどれくらいありますか?」「いやあ、説明はするんですけど、 関係の無い質問をされたりして、・・浸透している、と言う感じはあまり持ててませんね・・・。・・・(しばらく沈黙)。 やっぱり私が手本になって浸透させるということを もっとするべきですね。」しばらく沈黙している間が、本人の答えの引き出される時間です。話しながら、“自分自身は課長へどれだけ方針説明ができているだろうか”と考え始めます。“自分がやれていなから、課長がやれていないのかもしれない。”と思い当たると、自分のやることが見えてきます。「まず、自分が手本となって、”方針を浸透させるというのはこういうことだ”とわかってもらえるように、やってみます。」「素晴らしい!そのためにできることはどんなことがありますか?」「そうですね。全ては準備だと思うんです。 会議のための準備が充分じゃなかったですね。話すことの項目は 書き出していても、それをどんな風に話すかとか、考えてませんでしたから。来週からは、頭の中で一度話すシュミレーションをしてから会議に出て、伝わり具合の変化を見てみようと思います。」コーチ冥利につきるのは、こんなときです。『答えが出てきた~!』と実感できたとき、こんなに嬉しいことはありません。クライアントの方は、視点が変わる質問を得ることで、今まで気づかなかったところが見えてきます。そこに解決策があります。コーチが心がけるのは、どんなところに焦点があたっているのかを聴きわけ、必要があれば視点を広く持ってもらえるような質問を投げかけることです。 立場を反対の状況に置いた仮定の質問は、視点を変えるのに役立ちます。「あなたがそのAさんだったら、この状況がどんな風に見えると思いますか?」「あなたが言われた立場だったら、どう感じるでしょう?」これはセルフ・コーチングにも活かされる質問です。もし、今あなたが何かに悩んでいたら、相手の立場、相手の感情を想像してみてください。同じ状況が違って見えてきますよ。そして、そこに解決策があるかもしれません。ブログランキングに参加しています。あなたのクリックをご協力ください。ありがとうございます!! コーチングが体験できます。受付はこちらから

2006年02月09日

-

マインドとハートは違う

ここ2,3日、本当に寒いですね。寒がりの私は、寒いと動きが鈍くなってしまいますが、皆さんはいかがですか?今日は、マインドとハートは違う、というお話しを少ししたいと思います。以前の私は、何でも「正しいか、正しくないか」が基準になっていました。頭(マインド)で「こうするのが正しい」と判断したことを実行に移していました。けれど、どうもそれはいい判断基準ではなさそうだと次第に気づいてきました。頭で判断したとおりにして正しいはずなのに、それを実行すると、なんだか心(ハート)がザワザワしたりします。そして、必ずと言っていいほど、あとでちょっとしたトラブルが起こったり、自分自身がとても疲れたりしたのです。少しずつ、「正しいか正しくないか」の基準では心が平和にならないと気づいていきました。あるとき、いいチャンスがめぐってきました。これを引き受ければ、仕事の機会も増えて、自分自身の技術も上がって、いいことずくめのはずでした。けれど、どうも心がうきうきしません。なんだかいつの間にか準備を延ばし延ばしにしていました。私のコーチはそれを見抜き、「本当にやる気あるの?」と一言。「え?・・・ええ。」と答えながら、本当のやる気がないことに気づきました。延ばし延ばしにしていたのには私の心の奥底でなんだかやりたくない、という気持ちが動いていたのです。コーチの一言で、その気持ちにハッと気づきました。その気持ちに気づいてからは、きっぱりとそのチャンスは見送ることにしたのですが、そう決めてから、心はサバサバとしていい気持ちです。いいことづくめのはずのチャンスだった、はずでしたが、どうしてこうも心が晴れ晴れとしているのか、不思議なくらいでした。マインドでの判断と、ハートの判断が一致していないとき、人は自然に、行動するのを先送りにしていたり、マインドが勝って行動すると、ハートがざわざわして妙に疲れたり、怒りっぽくなったりします。本当にいい判断はマインドもハートも一致しているときです。一致している時は情熱を持って、事を進めていくことができます。あなたの今、やろうとしていることは、マインドもハートも一致して“OK!”と言ってくれていますか?もし、迷うようだったら、自分のハートがどう感じているのかちゃんと見てあげてくださいね。もしハートがNO!と言っていたら勇気を出して、しようとしていたことをやめてみましょう。コーチが大事にしているのは、 大切なことを行動に移すこと 大切でない行動をやめることです。ブログランキングに参加しています。あなたのクリックをご協力ください。ありがとうございます!! ベストライフ・コーチングのホームページへようこそ

2006年02月08日

-

まず相手の話を聞けばいいんだ

あなたはどれくらい人の話が聞けていると思いますか?聞いているけれど適当に聞いているというのが日常の会話レベルでついやってしまう、誰もが持っているパターンです。この「適当に聞いている」状態から「相手が何を感じているんだろう、どんなところに焦点をあてているのだろう」と言葉の裏にあるものまで聴こうという意識がある状態へ変化すると、画期的な変化が起きてくるようになります。まずは、自分自身がとても楽になるんですよ。「以前は、何か話さなきゃ、話をしなければいけないと思っていたから大変だったんだ、ということに気づきました。まず相手の話を聞けばいいんだと思って関わると、本当に楽になって、これは私にとって凄い変化でした。」これは、私のコーチング講座に参加された方の言葉ですが、私もコーチングを学び始めた頃に同じような感想を持っていました。いつも私が身構えてしまう部下に、上司らしくビシッと決めなきゃと思っていた頃は、会話ひとつをするにしても、気疲れする感じでしたが、まずは聞けばいいとスタンスを変えてからが、本当に楽になりました。「なあんだ、まずはちゃんと聞けば、それだけでいいんだ。」という感覚が得られたのは大きな気づきでした。ちゃんと聴くと、話した部下は最後まで聴いてもらえたとそれだけで承認されたような気持ちになりますし、私も何を考えているのか、どんな気持ちでいるのかをできるだけ理解しよう、として聴くので、それだけで、二人の間に流れる空気が穏やかな安心感のある空間に変わります。「最後まで話させてよ。」という想いで、上司の指示を受けとる空間はぎくしゃくしてしまいますし、仕事に対するモチベーションも全く変わってきます。この「ちゃんと聴く」というスタンスがいつでも取れるようになると、不思議なことに、いろんな人が気軽に話しかけてくるようになりました。スーパーで買い物をしていても、「今日は凄く安くなってるんですね。」と、近くで品物を選んでいた方から何気なく声をかけられたり、バス停にいると、「今日は寒いですね。」「そうですね、明日は雪だそうですよ。」と見ず知らずの人と自然に会話が生まれたりするようになりました。きっと以前は、「私は忙しいんだからあなたの話は聞いていられないわ」というエネルギーが出ていたのかもしれません。そして、人の話が聞けるようになってからは、「あなたの話を受けいれますよ」というオープンな感じのエネルギーに変わったのではないか、という気がします。私はどれくらいのレベルで人の話が聞けているだろうか?っとちょっと考えてみませんか?人の話を本当によく聴くことができるようになるだけで、あなたの周りのコミュニケーションはよりスムーズになり、人間関係も円滑になってきます。人の話をよく聴くこれを習慣化していくだけであなたの世界が変わっていきますよ。ブログランキングに参加しています。あなたのクリックをご協力ください。ありがとうございます!! ベストライフ・コーチングのホームページへようこそ

2006年02月06日

-

学ぶ大切さ :今は当たり前、でも当時は全く

今日は、今思えばあの上司は○○タイプだったかもしれない、というお話しです。4つのタイプが分かってくると、過去に関わった人のタイプも大体予想がつくようになります。(詳細は鈴木義幸著「熱いビジネスチームをつくる4つのタイプ」)社会人になって初めての上司は、仕事ができ、若くして部長になり、人あたりがとても穏やかです。教えて欲しいと要望すると丁寧の教えてくれますが、あまり強い要求はされません。あるとき、時間管理について相談すると、チェックシートを見せて、“こうやってまず実態を調査してごらん。少なくとも2週間ぐらいつけていってごらん。“と15分おきにつけていくシートをもらいました。最初の2,3日はせっせと書きましたが、2週間は続きませんでした。“2週間分、書けた?”と問われたとき、できなかった旨、告げると“そうですか。”とそれだけ言われて、あとは何も言いませんでした。私は、その上司とは期間が短くてよくわからなかったのですが、上司のとのつきあいの長い先輩はこう言っていました。“部長はね、優しいのはいいんだけど、忙しそうだなと思うと私たちに頼まないで、何でも自分でしちゃうのよ。だから部下が伸びないのよね。もっと要求して欲しい。たまには怒ってもいいからさ。部長自身はどんどん忙しくなっちゃって会話が減ってくの。“この部長は、今思うとサポータータイプです。私もサポーター・タイプで部下を持った経験があるので、よくわかります。この先輩が表現していることを自分自身でもやってしまっていました。頼みたいけど頼みづらいなあ、ああもう、自分でやってしまおう!となってしまい、仕事そのものに忙殺されて、部下との会話が減ってしまう、というパターンを持っていました。当時の上司は、時間管理のチェックシートを2週間分書けなかった私に、「書けなかった理由は何?」と訊ねて、もっと真剣になるようにリクエストした方が部下は伸びていくでしょう。部下が多少忙しくしていても、部長であれば、もっと自分の時間を部長としての仕事に裂けるように部下にどんどん仕事を廻してもよかったのです。サポーター・タイプは気を遣ってしまい、自分自身を忙しくしてしまいがちです。自分のタイプがわかり始めると、忙しそうに見える部下にもできるだけ仕事を依頼するようになりました。気遣いを空回りさせるよりも、もっと関わって会話を増やしていくことの方がずっと大事だということが少しずつ分かり始めました。自分のことを客観的に見えるようになる、というのは学習の効果ですね。コーチングを学び始めた頃は、こうやって、いろんなことに気づくことを楽しんでいました。この3日間、コーチングを学び始めた頃の思い出して、部下や上司との会話の変化などを書きましたが、人は、 学ぶ、気づく、実践する、気づく、智慧になるというサイクルを沢山持てば持つほど、自分らしく生きていけるようになるのではないかとあらためて思います。今は当たり前になっていることが、当時は全くできていなかったり、気づいてもいなかったりしていたことを思い出しました。いろんなことを学んで、実践して、智慧を持って生きていきたいですね。ブログランキングに参加しています。あなたのクリックをご協力ください。ありがとうございます!! ベストライフ・コーチングのホームページへようこそ

2006年02月04日

-

コーチングを学び始めた頃の変化:上司編

今日はコーチングを学び始めた頃の変化:上司編です。当時、最終決済に関することはすべて上司に相談していましたが、上司に話し出すと、いつもだんだん言葉に詰まってくる私がいました。それはなぜかと言うと、上司が、「だから何?要は何が言いたいの?」と返してくるからです。そう言われると、さっきまで考えていたことは、すっ飛んでしまって、頭が真っ白になりかけます。けれど、やはり言いたいことはあるので、なんとか言うのですが、「主語ないからわからない。」「結論は?」と問いただされ、「はあ。え~と・・・・。」ともう額には汗です。“どうしていつもこんなパターン何だろう?”と思っていましたが、それは上司がコントローラーで私がサポーターだからだということがコーチングを学びながらわかってきました。(詳しくは鈴木義幸著「熱いビジネスチームをつくる4つのタイプ」を参照ください)学ぶと対応が変わります。「ご相談したいことがあるのですが、相談内容は○○です。私の結論としては、△△の案を考えています。理由は3つあります。1つ目は、・・・、2つ目は・・・、3つ目は・・・です。まず、1つ目ですが、~。」コントローラーは一刻も速く自分で判断を下したいと思っていますので、サポーターがやりがちな丁寧な、いつ終わるのかわからない話には、イライラしてしまいます。まず、結論を言って理由を言う、という単純なことですが、これを実行するようになっただけで、上司も「だから何?」などと言わなくなり、黙って聞いてくれるようになりました。私も、報・連・相のときの「頭真っ白・しどろもどろ状態」から抜け出し、ストレスが減ってきました。コミュニケーションのスタイルが違うだけなのに、それが理解できないと、相手の人格まで下げようとする身勝手な自分がいました。「せっついて、部下を萎縮させてどうするの!もっと上司としての 自分のあり方を見直すべきよ。」などと心の中で思っていたのです。本当に勝手なものです。人はいろんなことを学び、実際にやってみて、少しずつ身につけていくことで、自分の領域を広げていくことができます。人のコミュニケーションのスタイルにはこんなにも違いがあるのかと知り、実践していく中で、自分に余裕が生まれてきました。明日は、ずっ~と前の上司編です。お楽しみに!ブログランキングに参加しています。あなたのクリックをご協力ください。ありがとうございます!! ベストライフ・コーチングのホームページへようこそ

2006年02月03日

-

コーチングを学び始めた頃の変化

私がコーチングを学び始める前は、マネジメント上でいろいろと悩みを持っていました。素直に“はい。”と言ってくれる部下Aさんに対しては、ストレスはあまりないのですが、“本当にわかったかしら。何か不満をためているのではないかしら。“と、いう気持ちを持っていました。また、言いたいことをどんどん言ってくる部下Bさんに対しては、心の中で、「言い分はよくわかるけど、会社の方針にあわないし、う~ん、何て言えばいいのだろう。」と、上司らしくビシッと対応したいのに、なかなかできないジレンマを感じていました。何かマネジメントの核になるようなものが欲しい、マネジメント研修などに出て2,3日学ぶよりも、もっと深く学びたいと思っていた頃に、コーチングを知ったのです。そして、コーチングを学び始めて、部下への対応がどう変化したかと言うと、Aさんに対しては、何か言いたいことがあるのに、言えずにいるのではないか?と、Aさんのパターンを受け止め、“何か考えていることとかわからないところがあったら言ってね。“と声をかけたりして、話しやすい雰囲気を作るようにしました。Bさんに対しては、上司としてビシっと決めようなんて思わずにまずはじっくり話を聴くようにしたのです。Aさんは少しずつ自分の考えを言うようになりました。Bさんは話すだけ話をしてすっきりすると、“まあ、会社の方針もわかるんですけどね。“と言ってくれるようになりました。例えば「聴く」というスキルは、人に安心感をもたらし、聴く人と話す人との間に信頼感をもたらしますが、そのように、なぜこのようなスキルがコーチングの中にあるのかというところをコーチングで学びますから、その学びは、人との関係に大きな違いをもたらすようになります。上司と部下という関係だけでなく、全ての人間関係に変化をもたらします。マネジメントの核になるものが欲しいと思って、コーチングを学び始めた私は、部下への対応に余裕を持てるようになりました。そして、上司に対しても同じような変化が起きたのです。・・・続きは、明日!です。ブログランキングに参加しています。あなたのクリックをご協力ください。ありがとうございます!! ベストライフ・コーチングのホームページへようこそ

2006年02月02日

-

人生集大成の感謝の言葉

もう2年半以上闘病している父の具合が最近よくありません。年をとっていると、いつ急変するとも限らず、頭がしっかりしているうちに「人生集大成の感謝の言葉」を言おうと思うのですが、それを言ってしまうと、父が死期を感じるのではないかと躊躇し、また、言おうと思うと涙が出そうでなかなか言えません。そこで、小出しに小さな「ありがとう」を言うことにしました。「あのときは、お父さんに本当に助けられたよね。」「親になってみるとよくわかるけど、お父さんは本当に 私たち子供に向き合ってくれてたよね。 あんなにむきになって怒ってくれたもの。 怒るってエネルギーいるもんね。」そう言うと父も嬉しそうに微笑みます。「人生集大成の感謝の言葉」ってなかなか言えないものですね。元気な時は照れくさいし、病気の時は言うタイミングが本当に難しいものです。以前、わが子の誕生日に、次のように書いてバースデーカードを送ったことがあります。「あなたが生まれた日は、今でもお母さんにとって人生最高の日です。 あなたがいてくれるだけでお母さんは幸せです。 お誕生日おめでとう。」息子は何も言いませんでした。きっと何と言っていいのか分からなかったのだと思います。けれど、たぶん気持ちは伝わったのではないかと思っています。本当に感謝をしているのに、あらためて言うとなると、なかなか言えない「集大成の感謝の言葉」5年に1度くらいの割合でいいので、時々、プレゼントだけでなくカードに「集大成の感謝の言葉」を添えてみませんか?本当に言いたいときには涙で詰まってなかなか言えません。だから元気なうちに、ときどき、言ってあげてくださいね。あなたの大切な人に。「あなたがいてくれてありがとう」と。ブログランキングに参加しています。あなたのクリックをご協力ください。ありがとうございます!! ベストライフ・コーチングのホームページへようこそ

2006年02月01日

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

-

- 本のある暮らし

- [年賀状作成ツール etc.]|[楽天…

- (2025-11-25 09:43:56)

-

-

-

- 人生、生き方についてあれこれ

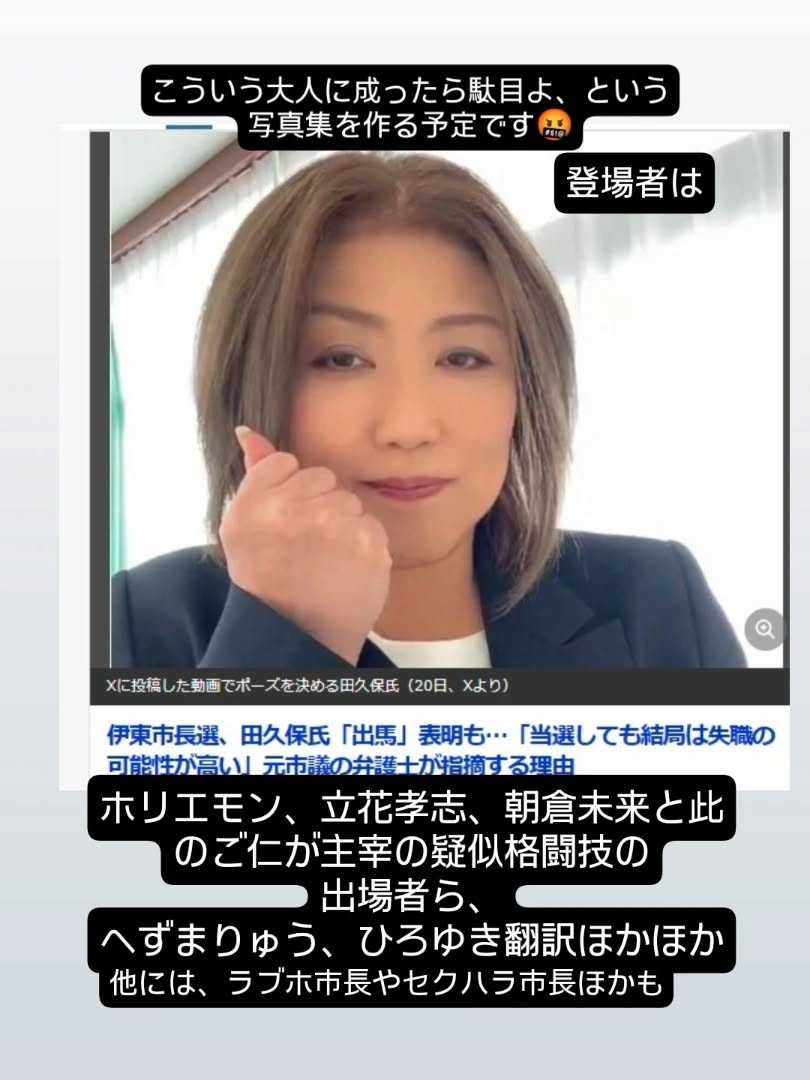

- Nov.23 田久保前市長・立花孝志氏・…

- (2025-11-23 19:32:35)

-

-

-

- 最近、読んだ本を教えて!

- 風に向かって クリスティン・ハナ

- (2025-11-24 16:36:01)

-