2014年03月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

飲み食いの友を大切にする

モンテーニュは、「友情は家族よりも重要なもの」と言っています。中国でも「刎頸の交わり」といって、その友人のためなら首をはねられても後悔しないほどお互いに信頼しあった友情の大切さを説くが、そんな友情などは滅多に期待できるものではありません。もともと友達とは、縁あって知り合い、一緒になって楽しく飲み食いできればよい類のものです。その中から段々と親しくなって、困ったときにも親身になって相談にのってくれる人ができたら、それこそもうけものです。自分が友人にしてあげられる限界を考えてみれば、友人に多くを期待すること自体が無理なことは分かるはずです。楽しく飲み食いしてくれる以上のことを、友達付き合いに望む方が間違っています。歳をとったり、自分が落ち目の時には、それだけでも生きる勇気が湧いてくるものです。現実は、そんな時には飲み食いするだけの友人でも多くは去っていくものです。歳をとって一番寂しいことは、周りに人がいなくなることです。特に、若い人との交わりが少なくなると暗くなります。友情を作る一番手っ取り早い方法はご馳走することです。一度ご馳走になったら、高級な所でなくて良いから2回、3回ご馳走し返すだけで人は寄ってきます。

2014.03.31

コメント(0)

-

「こぶとりじいさん」を見習おう

昔話の『こぶとりじいさん』は、言ってみれば現代のエンターティナーです。山仕事に行ったおじいさんは、雨宿りをしているうちに寝入ってしまう。フト目を覚ますと、鬼たちが飲めや歌えやの酒盛りをしている。見ているうちに恐怖心などなくなり、何となく楽しくなってきて、気がついたら踊りの輪の中に入って一緒に踊っていた。鬼というのは一般大衆。その一般大衆の輪の中へおじいさんはおめず臆せず入っていき、皆と歌い踊り、喜び、共に生きた。おじいさんは愛嬌者。大衆に好かれて、大衆にもて、大衆が離さない、帰そうとしない。おじいさんは居て欲しい人、居れば居たで何かを与え、何かで人を喜ばす人。そんなおじいさんの人格が、結局はほっぺたのコブを取り去らせた。コブは一種の塊であり、偏屈さ、頑固さ、一徹さの象徴です。鬼がコブを取ってくれたのではあるが、おじいさん自身の人に好かれる人柄、人徳から我が身の徳でコブを取ったということではないか、と嵯峨野の長澤普天和尚は言う。歳をとっても偏屈になったり尻込みするのではなく、積極的に外に出て、皆と交わり楽しむようにすることです。そうすれば、誰からも好かれる年寄りになれ、いつまでも若々しくいられるはずです。

2014.03.30

コメント(0)

-

もっと外に出よう

世の中との関わりを失ったら、世の中からどんどん遠ざかり、世の中のほうが相手にしなくなり孤独感にも襲われます。結局、人間としての生き甲斐もなくなります。そうなると、世の中に対して非生産的なことばかりするようになり、皆に嫌われてしまい、ますます孤独になります。統計でも、友人の数が多い人ほど生き甲斐を感じる人が多い。独居生活や悠々自適などといった暮らしをしていると、対人的な感動が少なくなりボケる可能性も高くなります。趣味の友達や仲良しの友だちをつくり社交性を高め、世の中の出来事に敏感になり、今何が起きていて、なぜそうなったのか、どうすれば解決するのかということを、自分なりに考える習慣を持つことです。もう一つは、「足るを知る」の精神で、「今に感謝する心」を持つことです。自分の欲求や夢が十あるとすると、それが実現するのはせいぜい三つが関の山です。野球だって、3割打者なら強打者と言われ、多くの人は2割打者がせいぜいです。夢や願い事だって同じです。その時、実現しなかった七つに不満を抱いていたのでは、折角の三つの満足を無駄にしてしまい、ボケの発病を早めてしまいます。実現した三つを喜ぶことです。

2014.03.29

コメント(0)

-

60才なんてはな垂れ小僧

「始めることさえ忘れていなければ、いつまでも老いることはない」という言葉には励まされるが、これを地でいったような人が久木綾子さんです。久木さんは、羽黒山五重塔(鶴岡市)の下で人を待っているとき、水の音に気がついた。幅30センチほどの溝が敷地を囲んでいる。「きれいな山水が流れ、秋の空が映っている。色づいた病葉が浮いて、あの世みたいに美しかった。まるで地の底からエネルギーが突き出たみたい」と振り返る。その溝を掘った修験者やこけら覆きの職人が活躍する歴史小説「禊の塔」を出版したのが90歳の歳でした。作家デビューは88歳の時で、瑠璃光寺(山口市)の五重塔を建てた職人を描いた「見残しの塔」はNHKラジオ深夜便でも紹介され、1万6千部も売れました。「原稿はパソコンよ。シニア向けの教室に通い80歳で覚えました。いつも締め切り3日前から、ご飯も食べずに徹夜して一気に書きます」と語り、あと3冊出せれば嬉しいとも言い、なお情熱を燃やしてみえます。柴田トヨさんは、90歳を過ぎてから詩作を始め、一人息子の勧めで詩集『くじけないで』を92歳の時に自費出版した。出版社が内容を追加し、装丁を変更して出版すると、多くの人の心をうち4万部も売れた。

2014.03.28

コメント(0)

-

始めるのに遅いと言うことはない

余生だからと言って、ただ食べ、着飾り、遊び、寝るだけでは寂しいかぎりです。人間の喜びは、何かを成し遂げる過程にあるように思います。昔の人は「60の手習い」と言って笑ったが、私は60歳から手習いを始める好奇心こそが大切だと思います。何かに挑戦し、一日一刻を完全に燃焼させて生きることです。何歳になろうとも、創造の意欲、自己向上意欲を燃やし続ける限り、いつまでを若々しくいられます。「もう、いまさらこの年で」などと言って挑戦意欲が薄くなる、それこそ自分の心が歳をとった証拠といえます。60才は新たな人生の入学式と思うことです。TOEIC(英語能力テスト)で、最も成績がよい年代はなんと60代以上で(620点)、20代(560点)を大きく上回っています。受ける人のやる気が違うそうです。60才からの手習いについての調査では、「現在やっている」41・5%、「関心がある」36・6%もいます。「いまやっているジャンル」では、ITやパソコン31・6%、芸術や手芸29・7%、スポーツや武道28・7%、外国語20・1%、音楽や舞踏20%の順です。手習いは幾つになっても始められます。ある70代の女性は、72才から水泳を習い、80近くなったいまではダイビングを楽しんでいます。

2014.03.27

コメント(0)

-

明日に期待するものを持つ

ヨーロッパでは、誕生日の前よりも後で亡くなる老人の方がずっと多いといいます。誕生日にはお祝いに沢山の人が集まってくれ、プレゼントももらえます。それを心待ちにする気持ちが、衰えた体に活力を与えるようです。ところが誕生日が済むと、力が抜け、命の灯も消えてしまうのでしょう。内々に叙勲の沙汰があった高名な医学者が病床に就き、高弟のお医者さんたちがもう長くはあるまいと見てとって、どうせのことなら生前に勲章を一目でも見せてあげたいと考え、その筋に願い出ると特別に勲章が病床で伝達されることになりました。すると、意識もほとんどなかった大先生が、カッと目を見開いたとおもうとニッコリされ、それがきっかけでみるみるうちに生気が甦り、とうとう回復されて何年も生きられたという話もあります。老齢化社会ということがやかましくいわれるが、カネやモノではなく、前向きに生きる生き甲斐をどう与えるかが最も大切なことがよく分かります。趣味やスポーツ、食事会や旅行、子供たちや孫の来訪、ほんの些細なことで良いから、明日が楽しみに思えるものを心に描いて床につくことができれば、安らかに眠りにつけるはずです。それには、自分から声を掛けることです。

2014.03.26

コメント(0)

-

前向きに生きよう

「最近は調子はいかがですか」と聞かれたら、あなたはどう答えますか?「肩や腰が痛くて、もう辛くて、辛くて」などと不調を訴える人と、「胃の調子は相変わらず今一つですが、足腰はまだまだ大丈夫です。毎日、散歩ができるのですから、本当にありがたいことです」と明るく答える人に分かれます。誰にも老いはしのびより、体のあちこちも痛みがちです。しかし、その老いをどうとらえ、どのように迎えるかで、人生の色合いは大きく違ってきます。いくら頑丈な人でも、年をとれば調子を崩すことも多くなるし、なかなか寝付かれないといったことも起きるし、足腰や肩に痛みが棲みついてしまうこともあるでしょう。そのとき、若いときのことばかり振り返って、前者のように機能の衰えをすべて嘆きの種にする人がよくいます。「病は気から」というが、こんな後ろ向きでは益々暗くなります。いくら嘆いても、若いころのようにはなりません。後者のように前向きの姿勢で何事も受け入れていけば、本人の表情も和むと同時に、周囲の人たちもほのぼのとした幸せな気分になります。今この瞬間を、「もう」で過ごすか、「まだ」で過ごすかの違いは大きい。

2014.03.25

コメント(0)

-

身は老いても心いまだ老いず

女優吉行和子さんの母あぐりさんは、90歳を超えても美容院を経営していたほどお元気だった。91歳の時、初めてのメキシコへの外国旅行に親娘で出かけたが、「今まで美容室という小さな世界で同じお客様相手に過ごしてきた母が、広い世界を知ることですごく気持ちが明るくなったんです。頭の回転もよくなり顔つきも明るくなって、ですから旅行というのはこうも人間を変えるものかと深く感じさせられましたね」と言う。吉行さんはテレビの『徹子の部屋』でも旅行中のはつらつとしたあぐりさんについて、決して弱音を吐かない母のすごさを実感したと述べているが、では一体そのパワーはどこからくるのでしょうか?「一番は好奇心ですね。“身は老いても心いまだ老いず”というのが母の好きな言葉で、この好奇心旺盛な点が元気の元だと思いますよ。歳を取るといろいろ支障もでてきますが、クヨクヨしないで他人に甘えず自分でできることは全部やるという母の気概を私もお手本にしたいと思っています」と語る。梅は折れても枯れても花を咲かせるが、私たち人間も諦めずに自分も周囲の人も知恵を絞って最後まで花を咲かせる一生にしたいものです。

2014.03.24

コメント(0)

-

好奇心と感動を失うと惚けやすい

近年の大脳生理学者や老年精神医学者の研究で、「感動のない生活」がボケを生むことが明らかになっています。定年後、趣味も友人もなくダラダラと過ごしたり、配偶者の死、なれない土地での生活などによって生きる張り合いや希望を無くしてしまった人は、脳全体を統治する前頭葉への刺激が少なくなって廃用性萎縮を起こし、時には2,3年でボケることもあります。未来に期待するものがないと、現在がボヤッとしたものになり、すぐに記憶から失われてしまいます。逆に、仕事以外に生涯やり続けられるものを持っていると、未来に対する期待が失われることがなく、現在が鮮明なものになります。そうすれば、簡単に記憶から失われることはありません。若さを保つ秘訣は、いつも好奇心を忘れないことだ、と江戸時代に豊後の三賢人の一人といわれた帆足万里も言っています。好奇心を持つということは、常に頭や心の中に空き部屋をつくっておいて、新しく見たことや覚えたことを受け入れるだけの余裕を持つことです。これがないと、今自分がもっている知識や価値観にこだわって頭が固くなり、「自分は正しい」、「相手が間違っている」という考え方になってしまいがちです。

2014.03.23

コメント(0)

-

元気シニアの生き甲斐創り

平成22年における前期高齢者比率は11.9%、後期高齢者比率が11.2%と高齢者人口は増え続け、元気なシニアの生き甲斐創りが急務です。高齢者からの電話相談(東京社会福祉会の夜間安心電話)の内容を見ると、1位が孤独や寂しさの訴え、2位が精神疾患や情緒不安定など心の悩み、3位が夫婦や親子、老親などの人間関係で、この三つで99%を占めています。これらを解消することが、生き甲斐創りにも直結するのではないかとおもいます。つまり、孤独や寂しさ、それからくる心の悩みを解消すればいいわけです。それには、結局、内に籠もりがちな意識を外に目を向け、毎日楽しくやれるものを見つけることに尽きると思います。つまり、つながり作りです。一つには、余暇そのものを楽しむ趣味やレクレーションがあります。でも、毎日が日曜日ともなると、余暇も虚しいものになりがちです。時間浪費型や健康保持型も、大きく見ればこの範疇と言えます。もう一つは、生涯学習的な能力開発があるが、私は受け身で学ぶのではなく、今までに身につけたスキルを次世代に伝える能動的な活動が良いと思います。その一つが、自分の特性を活かしたボランティア活動や地域活動といえます。

2014.03.22

コメント(0)

-

あなたの生き甲斐度は

では、息抜きに自分自身の生き甲斐度を判定してみて下さい。煩悩からくる苦があるのが生きている証で、若い間は煩悩が人間に苦をもたらすが、歳を取れば煩悩が生きる力を与えます。1.毎日を無為に過ごしているか、何でも良いから自分の役割が有るか?2.もう何かを成し遂げたと思うか、 未だやりたいことや向上したいと思うものが有るか?3.世の中や家族のためになっていると思えるものが有るか?4.自分がいないとダメだと思うこと(存在意義を感じること)が有るか?5.自分が家族や他人から期待され便りにされていると思われるか?6.まだまだ死ねないという思いが有るか?7.まだまだ他人から評価されたり認められたいと思うか(他人を意識)?8.虚しく生きているか、心の拠り所となるものや励みとするものが有るか?9.何のために生きているのか分からないか、生活に張り合いが有るか?10.外の世界に関心が有るか?11.とりあえず今日の予定が有るか?

2014.03.21

コメント(0)

-

お役立ち感覚が人を生気づける

私たちが一番生き甲斐を感じ、楽しく、命輝いて生きているのは、どんなに些細なことでもいいから、自分が誰かのお役に立っていると感じられる時です。歳に関係なく、一生懸命に何かをしている人の顔は輝いています。ところが、リタイアした途端に、「あれほど溌剌としていた人が」と思うほど精気を失う人がときたまいます。それは、社会での自分の役割を失ってしまったからです。役割が無くなると、人間は途端に精彩を欠いてしまいます。長寿社会になって、お年寄りの生き甲斐ということがよく議論になるが、お年寄りにボケずに元気に過ごしてほしければ、何か役割を与えることです。そして、「おばあちゃん(おじいちゃん)がいないとダメなのよ」と追いかけ回すことです。すると、「私がいないとこの家はダメなんだ」と思って、いつまでもボケずに元気です。ところが最近では、お年寄りを大切にするあまり何もさせません。これでは生き甲斐を奪って、わざわざ「ボケてくれ」と言っているようなものです。老人ホームに入所しても、自ら花壇の世話をしたりする人はボケません。それは、自分がほんのわずかでも人さまのお役に立っていると感じられるからです。

2014.03.20

コメント(0)

-

心の張りは生き甲斐から

スエーデンは世界一の福祉国家として知られているが、なぜかお年寄りの自殺者も一番多い国だそうです。当局の人たちは、いろいろ分析した結果、「福祉施設が整い過ぎて、何もしなくても生活していけるため、生き甲斐を無くしているのはないか。何か仕事があればいいのではないか?」と考え、南国から蔦を取り寄せて、老人ホームの人たちに何かつくることを提案しました。椅子や籠、敷物などをつくるようになるにつれて、老人たちがイキイキとしてきました。手を動かして物を作る喜びを覚え、やがてバザーをしたり学校に寄付したりし始めました。人のために働くことでやり甲斐が生まれ、自殺する人も少なくなったということです。ここに老人福祉の一つのヒントがあります。ただ施設を作ればいいのではなく、いかに老人が生き甲斐を感じられる生活を手助けできるかが大切なのです。ただ食べること、着飾ること、お金を儲けること、楽しむこと、遊ぶことだけの人生では寂しいものです。人間の本来の目的は、何かを創り出したり、また自分しかできないことを通して、慈悲の心(人が困っていることを取り除いてあげたい、人を喜ばせてあげたいと願う心)を実践することにあります。

2014.03.19

コメント(0)

-

前向きな人生が老けないコツ

オーストリアの哲学者マルティン・ブーバーは、「始めることさえ忘れていなければ、何時までも老いることはない」と言ったが、長生きしている方々は皆、死など意識せず、幾つになっても前向きに今日という日を生きています。健康法や食事に注意することが長生きに役立つのではなく、何時までも何か追いかけている目的があり、張り切っていることが長生きのコツのような気がします。噂話や過去のことばかり話す人は、未来に対する希望と挑戦意欲を失っている証拠です。ワイドショー的な好奇心は、人を堕落させ、老けさせるだけです。◆評論家の石垣綾子さん(86歳の時)は、「どこへ行っても、現役でいられる若さと活力の秘訣を聞かれます。そんな時は何時も、自分ではそういう自覚はないが、もしそうだとしたら好奇心でしょうね、と答えています。格好良く言えば知的好奇心、知らないことを知る喜びを何時も持っていることです。それともう一つは、過去にこだわってグズグズ言ったり、振り返ったりしないで、ドンドン新しいことに挑戦していたこと。この二つです」と言われた。◆生涯に13軒の家を建てた小説家の宇野千代さんも、80歳になって家を建てた時、「80にもなって、また新しい家を建てるなんて、と言って笑う人があるが、私は80になってのだから、もう何もすまい、とは決して思わない。たとえ、後三カ月しか生きられないとしても、その三カ月の間が楽しかったら、どんなに嬉しいかと思っている。死の瞬間まで、死ぬことなど予想しないことが健康の要諦である」と語ってみえました。◆彫刻家の平櫛田中さんなど、89歳の時に伊勢神宮から神馬8体を頼まれ、「あの齢で8体とは」と周りの人が危惧する中で、「私は老人で急ぎの仕事はできないが、1年に1体づつ納めて、8年目に8体を完納しよう」と言い、98歳で完納しました。普通の人なら、「私はあと幾年も生きられないだろうから、そんな仕事は引き受けられない」と答えがちだが、平櫛さんは「俺はじき死ぬだろう」などと考えたこともないと思われます。だから、100歳になった時でも、まだ乾ききるのに6年も7年もかかるような生木がゴロゴロ庭に転がしてあったとのことです。◆ある人形師は、「昨日まで作ったものよりも、少しでもましなものを作りたい」と言って、86歳になる今も、毎日小さな座布団に座って、木を削り続けています。そうやって生きていける限り、死ぬまでボケることもないはずです。

2014.03.18

コメント(0)

-

何もする気の無くなった人を老人と呼ぶ

「青春の詩」を思い出して下さい。宇野千代さんも「歳をとって何もすることがない状態を、老人というのかもしれない」と言ってみえたが、何もやることがなくなり、生き甲斐がなくなると、人間はボケてきます。未知なるものへの挑戦と探求は、幾つになっても心ときめくものです。新しいものへの絶えざる知的好奇心は、人を何時までも若々しく保ちます。昔の人は「六〇の手習い」と言って笑ったが、「もう今さらこの年で」と躊躇せずに、幾つになっても手習いを始める気持を持ち続けることです。どんなに歳をとろうとも、創造の意欲、自己向上の意欲を燃やし続ける限り、あなたは何時までも若々しく生きていけると思います。定年後は余生だという考え方もあるが、それでは寂しいと思います。60歳からの人生は、誰のためでもなく、自分自身のために生きて欲しいと思います。本当に人間として納得できる生き方ができるのは60歳からで、あなたの人生が真に充実したものだったか否かは、60歳からの生き方で決まります。今までがどんな人生であったとしても、予行演習だったと割り切って、自らの意志では阻止できない死が訪れるまで精一杯自分自身を燃焼させたいものです。

2014.03.17

コメント(0)

-

何時までもイキイキと生ききろう

1.生き甲斐を感じられる何かがある仕事だろうと、ボランティアだろうと、趣味だろうと何でも良いが、毎日楽しく取り組める何かがあることです。それが誰か他の人の役に立っていると思えるものであれば、積極的に生きる意志にもつながり申し分ないでしょう。子育ても終わり、会社も定年になった、もう終わりだなどと消極的になることなく、死ぬまで何か夢中になれるものを持ちたいものです。見た目と寿命は比例するとも言われるが、年齢を気にする時間がないほど打ち込めるものを持って、忙しく体を動かし続けることです。そうすれば、永遠の青春の心のままであの世に行けるはずです。取り敢えず、今日の予定はありますか?2.好奇心を持ってバカなことにも挑戦し体験してみる心をいつまでも前向きに瑞々しくしておくコツは、好奇心と挑戦する勇気を持つことです。一つのことに打ち込むと、次から次へと疑問が生まれ、それを調べるうちに脳も刺激されます。「人から笑われる」と思って、新しいことに手を出さない人が多いが、人の言うことなど気にせずに何でもやってみることです。年とともに出不精になりがちだが、好奇心を忘れずに、何か興味を引くことがあったら直ぐに出かけてみることです。好奇心が枯れない人の心は何時までも若く、話題も豊富で、自然と付き合いも幅広くなります。すると次々と新たな好奇心の輪も広がり、さらに人を惹きつけるという善の循環が起きます。3.外との繋がりをもつ日本一短命村と日本一長寿村のお年寄りに、「あなたは今、何が生き甲斐ですか」という意識調査をしたところ、短命村では多くの人が「孫の顔を見ること」などと関心が内向きだったのに対して、長寿村の人たちは「友達と会うこと」などと答え、内よりも外との関わりを大切にしていました。とくに、幾つになっても異性には心がときめくものです。「あの人が好き」と思う人を持って、心をときめかすことが気持ちを若々しくします。それには、何時までもお洒落心を忘れないことです。お洒落をすれば、自然と背筋もシャンと伸ばして歩くようになるものです。4.体と心の健康を大切にする体の健康には気を遣っても、心の健康は見落としがちだが、心の健康が一番大切だと思います。心の健康とは、いつまでハリを持って生きる力です。

2014.03.16

コメント(0)

-

気持ちの持ち方次第で寿命まで違ってくる

健康状態や年齢、病歴などが同じ人たちに、「あなたは健康ですか」と尋ねたところ、「はい、健康です」と答えた人よりも、「いや、何となく調子が悪くて」と答えた人の方が、2倍も死亡率が高かった。まさに、「病は気から」です。胸をはって「はい、健康です」と答えられる人と、「いや、健康ではない」とネガティブにとらえる人とでは、いわゆる免疫力が違ってきます。生き甲斐という観点から考えても、「私にはやりたいことがある」と胸を張ってイキイキとしている人は、少なくとも「私の人生はもう終わりだ」という人よりは、おそらく免疫力が高く、病気などに対する抵抗力が高いはずです。心に張りを持ち、免疫力を高めていくためにも、私たちは生き甲斐を感じながら、毎日イキイキと生きる術を身につけたいものです。それには、家に籠もらず社会との関わりを持つことが大切だと思います。お金や子供の心配はそろそろ止めにして、第二の人生では今日という一日をどうやって充実して過ごすかということに注力することです。そうすれば、お迎えが来るその日まで、明るく楽しく過ごすことができるはずです。

2014.03.15

コメント(0)

-

長寿の秘訣

ハウザー食で有名なアメリカの栄養学者ゲイロイド・ハウザーは、いつまでも若々しく生きるには、毎朝目を覚ましたら「百まで生きる」と大声で何回も繰り返すことを勧めています。一カ月もすると、目に見えて若返るそうです。「病は気から」というが、歳もまた気持ちの持ち方次第のようです。真珠王だった御木本孝吉が76歳のときに、勝沼誠三博士に「あなたは渋沢栄一翁を92歳まで長生きさせたし、西園寺公もまた92歳まで長生きさせた。どうか、この私も92歳まで長生きさせてください」と懇願したところ、「生きるのはあなたであって、私が長生きするわけではない。私は、ただお手伝いをするだけのことだ。だから、あなたが長生きしようという意思を持たなければだめだ」と言って、次のような長寿の秘訣四ヵ条を示した。この名医の指示を厳重に守って、2,3回患っただけで97歳まで生きられました。1.生きる意志を持つ(毎朝「百まで生きるぞ」と叫ぶのもその一つの方法)2.歳と共に仕事の範囲を狭める(高齢になったら義理を欠けとも言う)3.夜は床の上で溲瓶(シビン)を使う(特に冬の寒暖差を避ける)4.小魚や海藻類を食べる

2014.03.14

コメント(0)

-

人を生気づけるモノ

瀬戸内の周防大島は日本一高齢化率の高い島だが、この島に住む老人たちの満足度は極めて高く、90%が今の生活に満足していると答えています。温暖な気候や新鮮な魚介類中心の食事、生涯現役を保証するミカン栽培や漁業などの第一次産業がまだこの島には根付いていることが老後の生き甲斐を著しく高め、それらが長寿につながっているように思います。それと同時に、別名、瀬戸に浮かぶ念仏島と呼ばれているほど宗教がこの島の住民に根付いていることです。宗教心を普段から持ち、心の安らぎを得ていることが、島の老人たちの表情を明るくさせているのではないでしょうか。歓び、仕事、宗教などが、高齢化社会の不安を解消する光明になるように思います。阪神淡路大震災の時にも、茶髪の若者たちが「生きていたら声を出せ」と一軒一軒崩れた家の戸を叩き、声のする瓦礫の中から人を助けだしていました。その顔は、地べた座りをしていた時とは違いでイキイキと輝いていました。私たちは、人の役に立っている思えるとき、命が輝くようにできています。自分自身の特性を生かして人のお役に立つことができるとき、一番命が輝きます。ですから、歳に関係なく自分の特性を活かして生きていくことが大切です。

2014.03.13

コメント(0)

-

健康だけでは長生きできない

長命であるために最も大切な要素は何だと思いますか?アメリカ・デューク大学のバルモア博士という医師が、老化と精神的、社会的状態との関係といったものを15年にわたって広い角度から調査した結果、長命と最も深くかかわっているのは、仕事の満足度でした。二番目は、生活に対して感じている幸福度でした。三番目が、体の健康の維持でした。そこで博士は、「もし長生きしたい、うまく生きたいと思ったら、まず、社会で意義ある満足を得られる役割を果たしなさい。次に、人生に積極的に明るく取り組み、物事を暗く考えないようにしなさい」と結論づけています。例えば、脳卒中の後遺症があっても、「まあ健康だ」と思って積極的に明るく暮らしている人と、「俺は麻痺も残り、もうダメだ」と思って暗い気持ちで暮らしている人とでは、寿命まで違ってくるといいます。つまり、肉体的健康より、むしろ精神的な要素が長命であるためのポイントということです。歳を重ねるとともに肉体が衰えてきて、体のあちこちに支障が出てくるのは致し方ありません。だが、精神は心の持ち方次第で何時までも健康であり続けることができます。

2014.03.12

コメント(0)

-

昔から不老不死を願う人は多いが

◆今日からテーマが変わります。「生老病死」の「老 何時までも若々しく生きる」がテーマです秦の始皇帝は不老不死の霊薬を求めに沢山の人を東方に派遣したというし、現代でもアンチエイジング関連の商品で溢れているように、何時までも若々しく健やかには人間の変わらぬ願いです。でも、ローマの哲学者セネカが「いかに長く生きたかではなく、いかに生きたかが問題だ」と言ったように、私自身は適当な時期にピンピン・コロリと逝きたいと願っています。何れにしても、その時までは心身共に健やかに生きたいことにはかわりなく、そのためにどうしたらいいかは見果てぬ夢かもしれないがどなたも関心が高いと思います。老後を若々しく、イキイキと生きていくためには、ある程度の財産と体の健康は必要だが、最も大切なのは心の張りではないでしょうか。長寿者の話を聞くと、長生きのために特別なことを心掛けたわけではなく、思い患うことなく、楽しく、規則正しく過ごしてきた、つまりよく生きた結果が長寿に結びついたと言われます。「長生きしようと、食べ物や健康法などに凝るのは、それ自体がストレスになりやすい。どんなに注意して生活していても、人間には寿命があるのだから、明日死んでもいいくらいの気持ちで、今日一日を充実して過ごしておれば、いつ寿命が来ても満足して旅立てる」と斎藤茂太さんも言います。

2014.03.11

コメント(0)

-

良い人間関係は「あなたからどうぞ」と相手を立てることから

良い人間関係を築く究極は、お釈迦様の説かれた「慈悲喜捨(=四無量心)」の心を持って見返りを求めず、「四摂法」を実践することに尽きます。最澄は「己を忘れて他を利する(忘己利他)は慈悲の極みなり」と言ったが、「私も他の生命も皆、幸福になりたい。慈悲の心をもって互いに仲良くしなければ幸せに生きることはできない」という教えだと思います。慈悲の「慈」とは、人を楽しませてあげたい、楽にしてあげたいと願う心です。簡単に言えば、みんな仲良くしましようという感情で、親しみをもって相手に心の安らぎを与える親愛のことです。大勢の人と仲良くしたい、みんなで楽しく暮らしたいと思う感情です。「悲」とは、人の苦を和らげてあげたい、取り除いてあげたいと願う心です。簡単に言えば、悲しんでいる人を助けてあげたい、苦しみの渦中にある人を救ってあげたいと思う感情で、悲しみ苦しんでいる相手に寄り添う憐憫の心情です。誰かが困っていればすぐ助けに行ってあげる、そのときの助けに行く自分も気持がいいはずです。例えば、阪神大震災や東関東大震災のときも、日本中の人々が何とかしてあげたいと立ちあがりました。その心です。私たちは、自分の周りの誰かが仕事で成功したり、大金を手に入れたり、素適な恋人を持ったりすると素直には喜べず、嫉妬という感情に苦しめられ、心安らかに過ごすことができません。でも、気持を切り替えて、人の喜びを我が喜びとし、「ああ、よかった」と共に喜ぶ、それが「喜」の心です。人と喜びを分かち合うとき、喜びは何倍にもなります。私たちは、人に善いことをしてあげても、その一方で「~をしてやったのに」という気持が生じ、恩着せがましくなりがちです。「のに」が出るのは、秘かに見返りを期待しているからです。そして、「あいつは恩知らずだ」と怒ったりしがちです。それでは、心安らかに過ごせません。そんな感情に流されないよう戒める心、それが「捨」の心です。四無量心を実際行動として実践する手段が、四摂法(事)=布施・愛語・利行・同事の四つの実践行動です。布施=大切にしているものを差し出して精神的・物質的な恵を与える財貨や人に教えたりする特別なモノが無くてもできる無財の七施もある愛語=相手の身になって親身に話しかける利業=相手の役に立つことをする同事=相手の身になって苦楽を共にする「四摂法」の本質は、「あなたからどうぞ」と相手を先にする心です。精神的、物質的な恵みを人に与えたり、人に優しい言葉をかけたり、相手の利益になることをしたり、相手と同じ気持ちになって考えることを心がけて行動すれば、みんなが仲良く心安らかに生きていくことができます。つまり、何事にも偏らない優しい心をもって慈しみあい、人と悲しみを分かちあい、良いことが有れば人と一緒に喜びあい、過分な欲望を捨てて持てるエネルギーを人々のために尽くそうという心を養うことが大切だという教えだと思います。

2014.03.10

コメント(0)

-

言葉はいいよう一つ

飲んべえの旦那が今日も酔っぱらって帰ってきたとき、「また飲んできて。いい加減にしてよ。あんたが飲まなければ家計が楽になるのに」と毎日愚痴をこぼされれば、「何だと、俺の稼いだ金で飲んで何が悪い」と言い返したくなるのが人情です。相手を諫めるにしても、正面から指弾するとかえって逆効果になることが多いものです。そこを、「あんたにもっと飲ませてあげたいのだけど、あなたの体が心配なの」と相手を気遣う言葉を掛けてみる。自分の都合で「止めろ」というのと、相手を気遣う気持ちを込めて「控えて」と言うのでは大違いで、旦那も素直に「うん、俺もそう思っているのだが」などと殊勝な気持にもなるはずです。言いよう一つで、お互いが楽しく過ごすことができます。「向かって愛語を聞くは、面を喜ばしめ、心を楽しくす。向かわずして愛語を聞くは、肝に銘じ、魂に銘ず」と道元禅師は言ったが、面と向かって愛語を掛けてもらうのも嬉しいものです。だが、自分に対する慈愛の籠もった愛語を、人の口を通して間接的に聞いたときには、直接聞くよりもさらに感激することが多いものです。ところが、私たちはとかく陰で人の悪口を言いがちです。ときには、陰で人をほめてみませんか?

2014.03.09

コメント(0)

-

言葉のトゲ抜きが大切

この頃では、「はい」という素直な返事や、「こんにちは」「失礼します」「ありがとう」などといった一寸した気遣いの言葉もあまり聞かなくなりました。返事別嬪という言葉があるように、「はい」「ありがとう」「すみません」の三語を上手く使うだけで、あなたの輝きは増し、誰にも好かれる人になれます。ところが、私たちはつい、人を傷つける言葉を使いがちです。「寒いですね」と言えば、「寒いのは君の懐じゃないの」と混ぜっ返す。久しぶりに会えば、「何か老けたなあ」とか「歳に似合わず派手だな」と憎まれ口を聞く。こんな素直でないトゲのある言葉を無意識にはく人がいます。そういう人と付き合っていると面白くないので、いつの間にか敬遠されるようになります。本人にはその気がなくても、相手が傷ついて恨まれることもあります。屋久島出身の男性は、年配の短歌の先生をよく「縄文杉」と敬意を込めて言うのだが、端から見ていると、「縄文杉」と言われるのを嫌っているのがよくわかります。このように、言葉は人により受け取り方が違い、自分が予期もしない意外なトゲが潜んでいるということを心得ておく必要があります。言葉のトゲ抜きをして、相手の心をほのぼのと温かくする楽しい会話を心がけたいものです。

2014.03.08

コメント(0)

-

相手を明るくさせる言葉を使おう

私たちは、言葉なしには過ごせません。言葉は、人と人との間をつなぐ大切な役割を持っています。言葉を通したコミュニケーションがうまくいくかどうかで、お互いの関係がうまくいくか、気まずくなるかも決まります。たった一つの言葉、たった一つの微笑みで、相手を一日中明るくしてあげることができます。逆に、ほんの些細な言葉一つで、相手を暗い気分にしてしまったりもします。言葉は、両刃の刃と言われる所以です。つまらないことで口喧嘩をしたり、腹が立ったりすると、すかさず顔に出ます。そんな時の顔を鏡で見ると、鬼のように恐ろしい顔をしています。逆に嬉しい時や楽しい時の顔は、恵比寿さんのように素晴らしい顔をしています。普段から穏やかな心を持っていると、自然と穏やかな顔になってきます。絶えず怒ったり不平不満を言ったりしていると、人相そのものが暗くなってきます。このように顔の相まで変わってくるので、大人の顔は自分の責任と言われます。微笑は、いつも人の心を和ましてくれます。赤ちゃんを見つめていると、自然と優しい心になってきます。何事にも明るく前向きに対処していると、人相も良くなり、トントン拍子に全てがよくなってくるから不思議です。

2014.03.07

コメント(0)

-

微笑む努力をしていますか

人間は心の動物で、悲しいから泣くのではなく、泣くから悲しくなるのです。辛いときや悲しいとき、何時までも愚痴を言ったり、泣いたり、嘆いたりしていると、ますます辛さや悲しみが倍加してきます。同様に、楽しいから笑うというのではなく、笑うことによって楽しくすることもできます。喜劇役者で禅僧のポール牧さんのお母さんは、住職だったお父さんが亡くなって、一家離散を防ぐために尼僧となって子供たちを育てました。幼い子供たちが、厳しい寒さや貧しさに体を寄せ合ってシクシクと泣いていると、片足が不自由だったお母さんが本堂の方から歩いてきて、子供たちの前でわざと転ぶ。子供たちが「お母さんが転んだ」と笑いだして囃し立てると、「お前たちは、笑えるじゃないか。人間、悲しいときには笑いなさい。怖いときも笑いなさい。そうすれば、悲しいことも怖いことも、どこかへ飛んでいく」と教えた。戦後まもなく、東京山谷のバタヤ部落で「アリの町のマリア」と慕われた北原玲子さんは、微笑みの大切さを子供たちに口癖のように話して聞かせていたそうです。彼女の死後、彼女が時々のぞいていた手帳を見ると、「あなたは、いま、微笑みを忘れていませんか」と書かれ、図のような詩が書いてあった。醜いものの中にも美しさを卑しいものの中にも尊さを乏しいものの中にも豊かさを不味いものの中にも美味しさを苦しいことの中にも楽しさをニッコリ笑って発見しよう

2014.03.06

コメント(0)

-

心の化粧を忘れない

笑えない理由を見つけようと思えば、いくらでも見つけることができます。どんなに辛いときでも、とにかく笑ってみることです。最初は、それがたとえつくり笑いだとしても、続けているうちに、やがて形が心をつくり、きっと心から笑顔を続けられるようになるはずです。私も、そうしてきました。法蔵菩薩は、悩める人をどうしたら救えるかと長い修行を積み、いかにすれば人は幸せになれるかと深く思索を重ねられた。その最後の修業が、もの柔らかな微笑みと慈愛の籠もった言葉で人々に語りかける姿形の修行だそうです。朝日新聞論説委員だった扇谷正造さんも、「微笑みとは、心の中に化粧が済んだときに出る表情である。笑い声は心の化粧がなくてもでるが、微笑みは心の化粧が先立つものである。内面を磨かないと、自然で美しい微笑みはわいてこない。心の化粧とは、内面に、安らかさ、素直さ、誠実さ、思いやりなどが湛えられるように、心を丹精していくことである。その結果、心に自然と染み出てきて、美しい表情を創るようになる」と言われました。たとえ1日5分でもいいから、綺麗な花や星を探すとか、音楽を聴くとか、美味しいものを食べるとかして、歓びのために時間を割いてみませんか?

2014.03.05

コメント(0)

-

愛とは関心

ある倦怠期の旦那さんが、「奥さんの良いところを100書き出して、誕生日にプレゼントしてご覧なさい」と先輩から言われて実行することになった。美点を100個見つけようと思うと、なまじっかのことでは不可能です。「笑顔がいい」「返事がいい」「辛抱強い」・・・、なんとか2、30見つけるだけでも大変です。いつも相手に関心を持って、見つめ続けていなければなりません。この人も、3年かかったといいます。そうやっていると、相手の心も読めてくるようになります。100個書き出すことよりも、相手に関心を抱いて見つめ続けるという行為に意義があるのです。関心は愛の根源です。そんな気持ちが伝わらないはずがありません。愛されたかったら、まずこちらから相手を愛することです。それには、美点凝視が最も効果的です。相手を自分好みに変えさせようとするのは、愛ではなくエゴでしかありません。真の愛とは、相手に変わることを要求せず、相手のありのままを受け入れることです。もし苦手な人や嫌いな人がいたら、会う前に相手の良いところを思い出し、「あなた好きよ」と心の中でそっと呟いてみませんか? きっと、良い関係が芽生えるはずです。

2014.03.04

コメント(0)

-

非を見ずに美点だけを見詰める

心安らかに過ごすには、人間関係のよいことが欠かせません。人と良い関係を維持するコツは、相手の非を見ずに、美点発見に取り組むことです。どんな人でも、よく見れば必ず自分の及ばない素晴らしいところがあるはずです。他人に対する温かい気持ちを持って、他人の美点発見に取り組んで下さい。ところが私たちは、とかく美点よりも相手の欠点に目が行きがちです。だから、他人をほめるよりも、他人の過失や失敗、欠点などをあげつらい、悪口を言ったり、非難したり、噂して回ったりすることのほうが多いものです。テレビや週刊誌を見ればわかるように、私たちはどうも他人の欠点や過ちに興味を持ち過ぎるきらいがあります。そんなときの自分の心の奥底をのぞいてみると、相手を見下そうとするおごった気持ちや自己を誇ろうとする傲慢な気持ち、有名人や成功者が失敗することで普段の溜飲を下げようとする嫌らしい気持ちなど、自分のドロドロした心が見え隠れするはずです。鎌倉時代の明恵上人は、「人の過ちを言うほどの者は、我が身に徳のなきおりのことなり」と、自分自身が空ろだから他人の過失が面白いのだと喝破しています。

2014.03.03

コメント(0)

-

自分ではどうにもならないことにジタバタし

こんな昔話があります。四国の私井の信仰を確立した妙好人と呼ばれる人が、仲間とともに京都の浄土宗の本山へ参拝した帰り、大阪から船に乗って播磨灘にさしかかったとき嵐に遭遇した。船は木の葉のように揺れ、人々はオロオロして神仏に必死に加護を祈ったが、妙好人だけは船の底でグッスリと眠っている。仲間たちが、今にも船が転覆しそうだというので、寝ている彼を起こした。すると、彼は平然として、「ここは、まだ娑婆か」と言った・・・。彼は、死ねば仏の国に生まれると信じていたので、死んで仏の国に行ければそれでいいし、助かって娑婆に残ったのなら娑婆で一生懸命に努力して生きていけばいいと悟っていたので、「ここは娑婆か」と確認したのだと思います。嵐の海原に浮かぶ船の中で、乗客がいくらジタバタしても何にもなりません。努力すれば助かるのであれば、一生懸命に努力すべきだが、努力が何の役にも立たないところで努力する必要はありません。ましてや、クヨクヨ、イライラは何の役にもたちません。それよりは、任せきってグッスリと眠っているほうがいいと思いませんか?

2014.03.02

コメント(0)

-

潔く諦めて悩まない

人跡絶えた山中に隠遁した老人は、初めのころは谷川の水が出て橋が流されてしまったら、村に行って食べ物を得ることができなくなると心配ばかりしていた。ところが、今では、命のある間は食べ物が得られるだろうし、食べ物が尽きたときは命が終わるときだと悟った。そう考えたら、悩むこともなくなり生きるのが楽になった。こんなエピソードが、伴蒿渓著『近世畸人』に出てくるが、私たちは、この老人のように洪水が起きたら、大地震が起きたら、火事になったら、交通事故にあったら、病気になったらなどと、様々なことを憶測して心配しがちです。けれども、時には諦めることも大事ではないでしょうか。過度の心配や不安はストレスをもたらし、人間をノイローゼにするだけです。世の中のたいていの心配ごとは、心配してもどうにもならないことが多いものです。それならいっそ、諦めてしまってノンビリとすればいいのです。『あきらめる』という言葉の語源は、「物事の本質を明らかにする」という意味です。「どうにもならないことを、どうにもならない」と諦めるのが、仏教でいう「あきらめ」です。あなたも、もっと潔く諦め、運命の神に任せきって気楽に生きてみませんか?

2014.03.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- 政治について

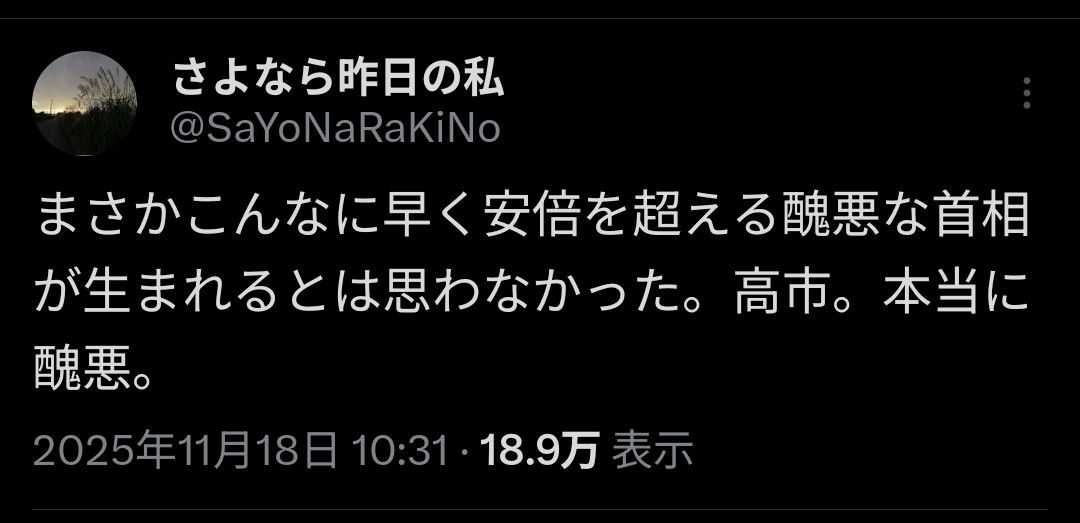

- 次第に高市に対する嫌悪が広がってい…

- (2025-11-19 07:22:20)

-

-

-

- あなたのアバター自慢して!♪

- 韓国での食事(11月 12日)

- (2025-11-15 02:35:31)

-

-

-

- 楽天市場

- サイクロン式クリーナー『パワかるサ…

- (2025-11-19 08:49:38)

-