2014年09月の記事

全37件 (37件中 1-37件目)

1

-

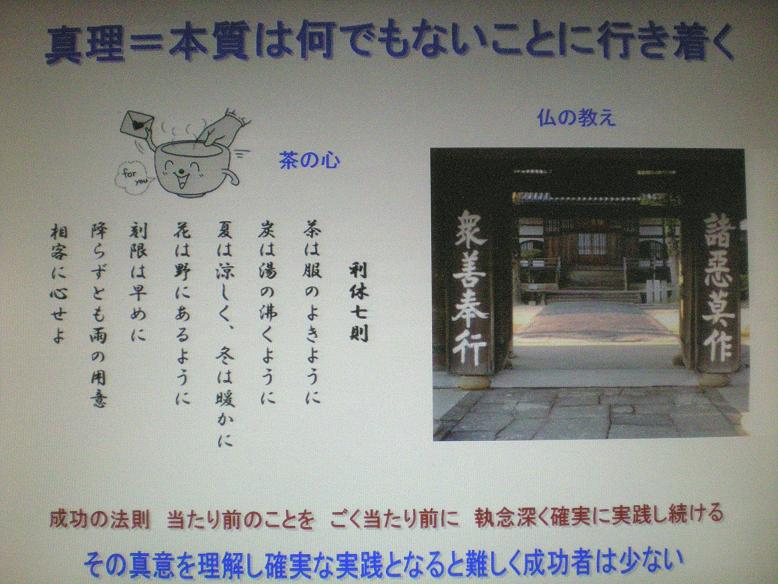

真理は何でもないことだが実践となると難しい

その昔、山中の松の木の上で坐禅をしている鳥彙(ちょうか)道林と呼ばれる名物禅僧がいた。白居易(白楽天)が鳥彙和尚の噂を聞いて出かけ、「仏法の大意とはつまるところ何か?」と問い掛けると、「諸悪莫作・衆善奉行(悪いことをするな、善いことをせよ)」と返してきた。「そんなことは、三歳の童子でも知っている」と言い返すと、鳥彙和尚は動ずることなく「三歳の子供が知っていても、八十の老人ですらこれを実行することは難しいぞ」と応じます。事上錬磨して悟った人の言葉は簡潔明瞭なものだが、その真意を理解し、自分の身の上に当てはめて実践するとなるとなかなかできるものではありません。エベレストに登頂するにしても、コンビニ行くのと同じで、足を一歩、一歩前に出し続けることです。でも、その一歩のためには厳しい鍛錬が必要です。何事も突き詰めれば簡単なことだが、その真意を理解した上で、自らの生き方や仕事に柔軟に活かすことができなければ何の意味もありません。例えば、お茶の心「利休七訓」も次のように解釈することができます。茶は服のよきように点て(相手の立場に立って気持ちを考えて行動する)炭は湯に沸くように置き(準備は段取りよくツボをおさえて無駄を省く)冬は暖に夏は涼しく(相手が快適に振る舞えるように最大限に工夫する)花は野の花のように生け(物事の本質を汲み取ってそれを簡素に表現する) 刻限は早めに(時間には余裕を持って行動する)降らずとも雨の用意(何が起きても柔軟に対応できるように準備を怠らない)相客に心せよ(同席者全員に心を配る)これは、おもてなしの基本であり、サービス業などにも通じることです。経営にしても同じで、経営成功の唯一の秘訣は「お客様にとって 新鮮な価値を 絶えず提供し続ける」ことに尽きます。だが、お客様の心は絶えず変化し続けるので、「お客様にとって新鮮であり続ける」ことは難しく、それにつれてお客様の心は離れていき、会社を維持するのも難しくなってきます。ダイエーやソニーしかりです。ある老舗の主人は「暖簾にぶら下がったら、暖簾は切れてしまう」と言うが、大切なことはお客様の一歩前を歩んで、新鮮な価値を絶えず提供し続けることです。あるオーナーパティシエは、お客様を飽きさせないために、多いときは年間100種の新製品を開発するそうです。そして、お客さまを飽きさせないためには、まず自分が飽きないことが大切と言います。商いは、飽きないですね。

2014.09.30

コメント(0)

-

今日の言葉

始めることさえ忘れていなければ、いつまでも老いることはない。 オーストリアの哲学者マルティン・ブーバー青春とは人生のある期間を言うのではなく心の様相を言うのだ。逞しき意志、優れた創造力、燃ゆる情熱、怯懦を却ける勇猛心、安易を振り捨てる冒険心、こう言う様相を青春と言うのだ。年を重ねるだけで人は老いない。 理想を失う時に初めて老いがくる・・・。サミュエル・ウルマン『青春』の詩ではないが、歳に関係なく、何かに情熱を込めて挑戦する気概があるかぎり青春真っ直中です。逆も真なりで、若くても年寄の人もいます。昔の人は「60の手習い」と言って笑ったが、「今さらこの年で」と躊躇せずに、幾つになっても「○○1年生」の気持ちを持って何かに挑戦し続けたいものです。どんなに歳をとろうとも、創造の意欲、自己向上の意欲を燃やし続ける限り、あなたはいつまでも若々しくイキイキと生きていけるはずです。若かろうと年配者であろうと、それがなければ生きる屍同然です。

2014.09.30

コメント(0)

-

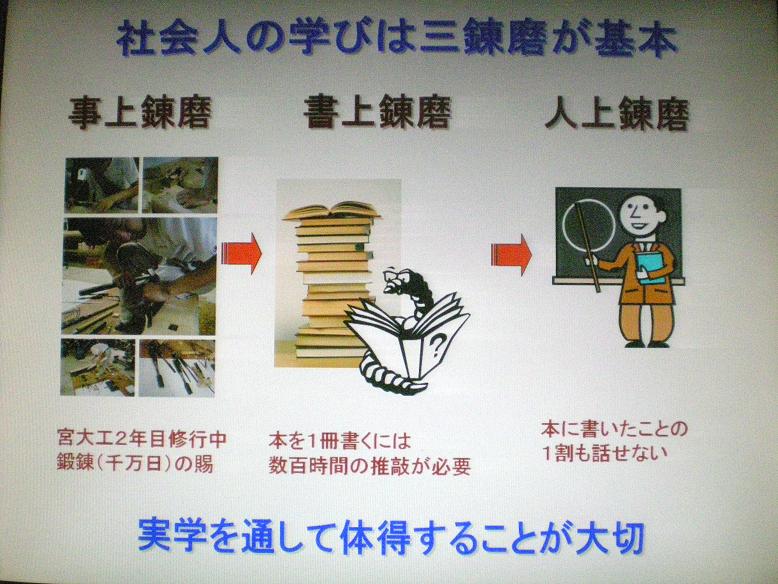

社会人の学びは実学が基本

講談社創業者野間清治は「人生を成功に導く条件」として、三錬磨をあげているが、社会人の学びもこの通りだと思います。 1.事上練磨 仏教で言う「脚下照顧」「一事専心」で、目の前の仕事に精進し、自分が体験した成功・不成功の中から学ぶことです。・なぜ事柄がスムーズに運んだのか(成功要因のセオリー化)・なぜスムーズに運ばなかったのか(失敗要因と対策) 成功と失敗の双方からしっかりと学ぶことだが、ノウハウとは失敗と対策の繰り返しの中から得た智慧で、成功よりも失敗から学ぶことが多いものです。同じ職場の人と、失敗経験を持ち寄って学びあうのが一番効果的です。2.書上錬磨 その道を究めた人の書には、含蓄のある内容が多い。忙しい経営者には、何時でも、何処ででも学べる利点を生かした読書愛好家が多く、ゴーンさんは専門書よりも歴史書や宗教書を学ぶと良いと言っています。3.人上練磨 人の体験や経験から学ぶ(自慢話はダメ)ことで、10人の体験や経験談を聞けば10人分の体験や経験を学ぶことができます。事上錬磨が基本で、それを補うために書上錬磨、人上錬磨があります。まず全体を体系的に論じたモノを学んで全体像を頭に叩き込み、その上で事上錬磨した人の話を聞いたり、本を読んだりして各論の厚みを増し、それを実際の仕事に生かして自ら事上錬磨、つまり実学を重ねて体得することです。実学とは、机上論ではなく、地に足がついた実践勉強をするというだけでなく、実証的に真理を解明し、問題を解決してゆく科学的な姿勢を言います。つまり、現実に沿って自分の頭で論理的に考え、自己責任で実践することです。1.目的・目標を明確に意識した上で、真の問題点と原因を発見する。2.通説や他人の説に流されることなく、オリジナルな仮説を構築する。3.誰もが納得するように、科学的な方法で仮説を検証する。4.成果を保証する解決策を、誰もが納得し実践できるように示す。5.結果ではなく、プロセスを短いサイクルで管理できるようにする。この繰り返しを通して、マニュアル人間やロボットでは無理な人間にとって必要不可欠なこと(目の前の問題を独自の方法で解決して大きな成果をあげるための智慧)、つまり実学を通して生きた智慧を磨くことです。勉強の成果とは、実際に使いこなして効果を発揮できなければ何の価値もありません。

2014.09.29

コメント(0)

-

今日の言葉

自覚のない自主性は単なるチャランポラン 神鋼ラグビー平尾誠二他人から言われなくても、自分に与えられた使命を果たすために、目的や目標、状況を勘案して、対応の仕方を自らの意思によって選択して進んでいくのが自主性(主体性と置き換えた方が分かり易い)の本質です。集団の中で主体性を発揮するには、まず自らが所属する集団の目的や目標、理念などを理解し、その中での自己の存在意義(=役割)を理解することが前提となります。これがないと、単なるチャランポランになります。真のリーダーたるには、指示や命令の本にある背景、目的、意義などといった根本的な内容をしっかりと伝え、メンバーの主体性を目覚めさせることが大切です。「子供の自主性尊重」という言葉のもとに、何も注意しない親や先生方が増えているが、それは単なる放任でしかありません。原理原則も何もわからない相手には、まずは道理をしっかりと躾ける必要があります。

2014.09.29

コメント(0)

-

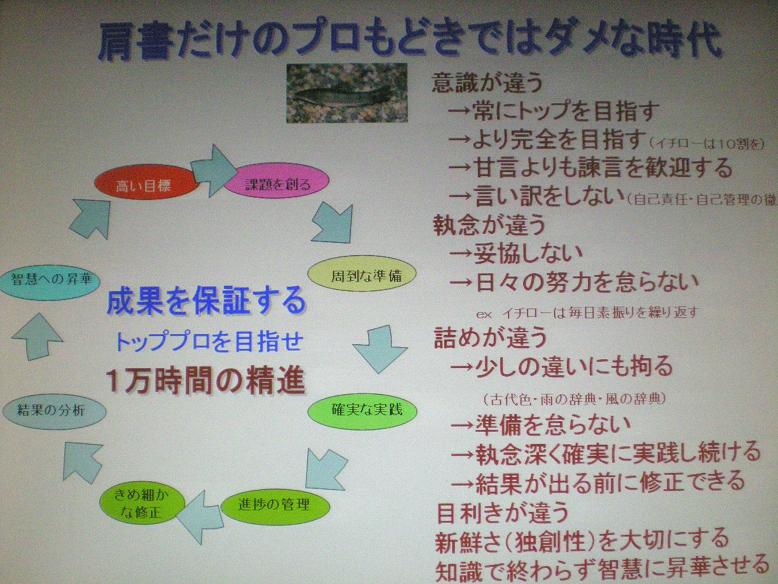

まず1万時間精進してみよう

よく全体の二割が結果の八割を制すると言われるが、人材でも同じような傾向が見られ、二割の二割=4%が八割の八割=64%を制するというのが私の永年の経験から言える結論です。このことは、前項の結果でも明らかです。現在は「プロの時代」、それも世界に通用する千人、万人に1人のプロが求められる時代で、肩書や資格だけのプロでは生き残れない時代です。昔から、「石の上にも3年」とか、「千日の修業を鍛といい 万日の修行を錬という」(宮本武蔵)というように、取り敢えず1万時間精進すれば、プロの入口には立てるというのが私のモットーで、若者たちにもよく言ってきました。先日、若者がマルコム・グラドウェルの1万時間の法則というのがあると教えてくれました。これは、音楽学校でバイオリンを学んでいる生徒を、1.ソリスト(独奏者)になれそうなグループ2.プロのオーケストラでやっていけそうなグループ3.プロは無理でも音楽の先生になりそうなグループの3グループに分けて、それまでの総練習時間を比較した結果、同じ年齢で1のグループは既に1万時間に達していた、2のグループは8千時間、3のグループは4千時間にしか達していなかった。1週間の練習量でも、ソリストグループが他のグループよりも圧倒的に多かった。そして、「練習をせずに天才的才能を発揮する人」も、「いくら練習をしても上達しない人」も見られなかったそうです。例えば、イチロー選手は小学三年生から1年の内360日は、学校から帰ってくると暗くなるまで毎日3時間位ずっとお父さんとキャッチボール、夕食後は近くのバッティングセンターに行って5セットの打撃練習を続けました。福原愛は、3歳9ヶ月から卓球の英才教育を受け、4歳でテレビに初登場して「泣き虫愛ちゃん」などと呼ばれ、5歳10ヶ月でバンビの部最年少で優勝。 シンクロ選手だった小谷・鈴木も、現役の18年間は、毎日8~10時間水の中にいたというように、スポーツ選手でも練習量が成果を決めます。比叡山千日回峰行の行者も、最初の3年間は毎日30キロを各百日、4,5年目は毎日30キロを各200日、6年目は毎日60キロを100日、最後の7年目には毎日84キロを100と毎日30キロを100歩きます。では、貴方はスポーツ選手の練習ではないが、勉強会で学んだことを1万時間、徹底的に実体験を通して実践し、体得するように努めていますか?365日8時間実践しても約3年半、週末2時間では約48年もかかります。

2014.09.28

コメント(0)

-

今日の言葉

理想的なリーダーは油絵を見るように人を見る近くで見ると凹凸(欠点)が目立つが、少し離れると全体像が見えてくる。 内藤克人家族や恋人、私淑する師、思想や価値観、あるいは国や故郷などを見る場合など、あらゆることに言えることで、近づけば近づくほど視野はどんどん狭くなります。例えば、一緒にいる間はお互いに相手の欠点ばかりが目立って喧嘩ばかりしていた仲でも、家族と離れて独り住まいをするようになると、その有り難さが身にしみて分かることがあります。故郷を離れたり、海外に旅をしてみて、その良さを再認識することも多いものです。部下を評価するときも、近すぎると自分に都合が良いかどうかで見てしまい、贔屓目で「アバタもエクボ」に見えたり、その逆だったりと、判断を誤りがちです。問題解決や研究の場合も同じで、誰でも慣れ親しむとどんどん視野が狭くなってきて真実が見えなくなりがちです。意識的に少し距離をおいて、俯瞰的に全体像を見るように心掛けると、物事の真実が見えてきます。

2014.09.28

コメント(0)

-

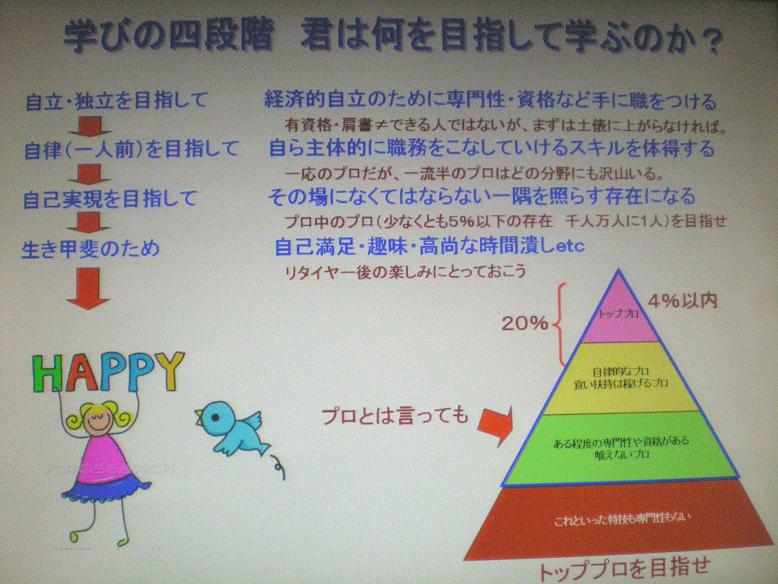

プロ中のプロを目指そう

どんな仕事であろうと、1.「これといった特技も専門性もない」その他大勢の段階2.「ある程度の専門性や資格などがある」プロの入口の段階3.「自分の食い扶持は稼げる」自律的なプロの段階4.一握りのプロ中のプロに別れます。その比率は、3以上が2、3割、4となると4%以下に過ぎません。プロ野球を例に取ると、選手総数は900人から950人になるが、その中で最低年俸1500万円が保証される1軍登録選手は336人(各球団28人)で全体の35%程度です。その1軍選手の平均打率は、例年2割5分前後です。3割打者 13年度セ・パ11人(1軍の3.3%;全選手の1.2%)2割5分以上3割未満 セ・パ33人(1軍の9.8%;全選手の3.5%)女子プロゴルフ(2013年度 合計200人)をみても、年間獲得賞5千万以上のプロ中のプロは2.5%で、500万円未満が6割を占めます。獲得賞金5000万円以上 5人( 2.5%)5000万円未満1000万円以上 49人(24.5%)1000万円未満500万円以上 25人(12.5%)100万円以上500万円未満 34人(17.0%)100万円万円未満 34人(17.0%)獲得賞金無し 53人(26.5%) アマもプロも同じクラブを使ってゴルフをするが、このクラブがスキルや資格だと思って下さい。何事も、単にできるだけではダメなことが分かります。中小企業診断士の登録者約2.2万人中開業者は4割程度(会計士・税理士などとの兼業者も多い)で、年収500万円以内(個人事業主が多く経費込みの売上)が46%います。日当5万円程度のセミナー講師にしても、年間100日も埋まる人は少なく、それだけでは喰えないプロが多いと思えます。では、サラリーマンはどうかというと、社員千人以上の大企業での管理職比率(肩書=「できる人」ではないが)をみると、係長6.8%、課長8%、部長3%で、年収1千万円以上の人は男性の6%(男女計3.9%)にすぎません。どんな業界であろうと、一応自立できるプロが2,3割、プロ中のプロと言われるトッププロは3%未満しかいません。一口に勉強やキャリア形成と言っても、第1段階の人が第2段階を、第2段階の人が第3段階を、第3段階の人が第4段階を目指すのとでは自ずと違ってきます。貴方は、どの段階ですか?

2014.09.27

コメント(0)

-

今日の言葉

人生に立ち向かう勇気を逃げるな 負け犬になるな夢を見ることは人間の特権です。自分の夢に総てのエネルギーを投入し、勇気をもって挑戦することです。夢の9割は成功しないものだが、失敗にも見方を変えれば進歩の種があります。失敗から学ぶには、経過と原因、それに対する対応のあり方を分析し、次に生かすことです。最も大切なことは、どんなに苦しくても逃げないことで、逃げれば逃げるほど苦は追いかけてきます。負け犬根性が一度身につくと、立ち直るのも難しいものです。五輪で2回続けてメダルを逸した田村享子さんは、2カ月間、1度も畳の上に立てなかったが、「このまま止めれば、一生悔いが残る自分がいる」と気持ちを切り替えてスピードをつけることに挑戦し、ついにシドニーでやり遂げた。「五輪金メダルで8年間。この8年間の思いは、初恋の人にやっと巡り合えたような感じです」と諦めなかった金メダルの重さと輝きをかみ締めていました。

2014.09.27

コメント(0)

-

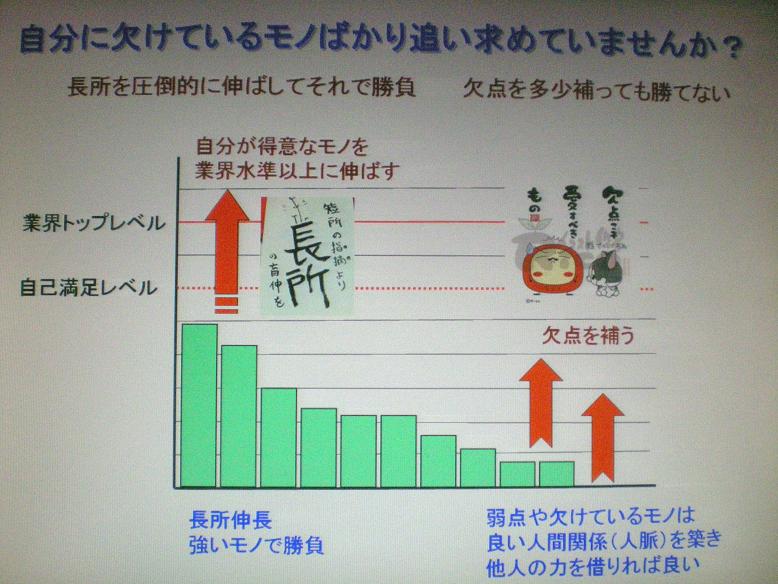

欠点是正よりも長所を磨き上げよう

企業が求めているのは、「ビジネスに於ける交渉力・部下をコーチングする力・改革を推し進める力・問題を解決する力」などの現実的なキャリアです。コミュニケーション力と問題解決力ともいえるが、スキル=知識とキャリア=技は全く別物で、1年や2年勤めただけでは本当のキャリアは身につきません。転職経験のあるIT技術者が、「1,2年勤めればプログラム言語、OS、ネットワークなどの新しい技術を習得できるが、それは単なるスキルを身につけただけで、キャリアを身に付けた訳ではない。スキルは比較的短期間でも身につけられるが、キャリアを身につけるにはある程度まとまった期間が必要です。私の場合、前の会社に11年間勤めたお陰で、メインフレームからオフコン、UNIX、OSからネットワークなどシステム開発に関わるほとんどの仕事を経験することができ、SEに必要なスキル全体を実務を通して学ぶことができた。もし2,3年で辞めていたら、ごく一部の限られた技術を経験して終わっていたと思います。それでは単なるスキルを身につけただけで、キャリアを身につけたことにはならない。色々な実務を通して体得した生きたスキルの全体、これこそがキャリアだと思います」と語るが、全くその通りです。本を読んだり、勉強会などに出て修得した程度のスキルでは、2,3年のキャリアを積んだ人にもかないません。単なる頭で分かったつもり程度のスキルでは、実務に使いこなすこともできず社会では使い物になりません。ある有名なオーナーシェフも、17年間菓子メーカーで製造だけでなく商品開発や企画、営業、販売店店長まで経験したことが今の強みになったと言う。また、日本の教育は欠点是正型が主流のため、弱点や欠けているモノをまず補強しようとしがちだが、それでは社会で勝ち残ることはできません。例えば、ずば抜けた選手はいないが大きな欠点のない選手ばかりのチームと、欠点はあるが「この分野は任せておけ」と言い切れる特技のある選手を上手く組み合わせたチームでは、どちらが勝つかは明らかです。短所を補強して「可も無し、不可も無し」的な人間になるよりも、長所を誰にも負けないほどに実務を通して磨き上げることが大切です。弱点は、人の力を借りればいいのです。だが、自分の長所は、そう簡単に分かるものではありません。一つの企業の中で色んなことを経験する中で、人に指摘されて初めて分かることが多いものです。それを見つけて、脚下照顧ではないが、一生懸命に磨き上げることです。

2014.09.26

コメント(0)

-

今日の言葉

人は苦しみを乗り越えたとき本当に優しくなれる優しさ、思いやりとは、相手の立場に立って物事を考え対応することです。とくに優しさが身にしみるのは、自分が苦しい立場にあるときだが、実際に自分がその状況を経験しないかぎり、なかなか相手の気持ちを正確に理解して対応することはできないものです。ある医学部教授が痔の手術を受け、「うつ伏せになって看護婦の前にお尻を曝して浣腸され、“患者さんは、こんなに惨めな思いをしているんだ”とはじめて分かった。また回診のときも、向こうは立っていて、こちらを見下ろして口をきく。あの姿勢に威圧感があって、話したいことがあっても言葉が出てこなくなる。教授の自分さえそうなのだから、普通の患者はもっと威圧感を受け、何も言えなくなってしまうのではないだろうかと反省した」と言い、退院してからは回診時にも必ず椅子に腰を降ろして話すようしているそうです。

2014.09.26

コメント(0)

-

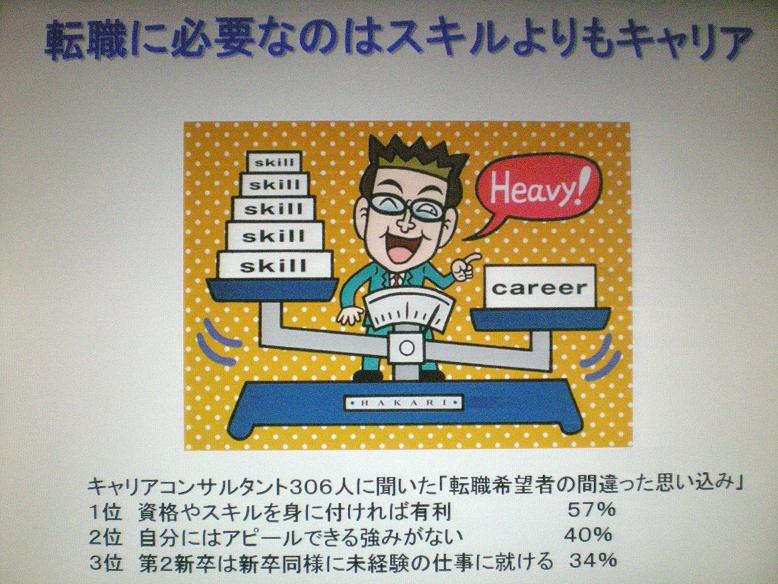

理想の彼女=仕事になんて一生巡り会いはしない

厚労省調査では、転入者が社員の1割を占める時代です。その裏では、3年以内に辞める新卒就職者が、中卒で7割、高卒で5割、大卒で3割もいます。でも、理想の仕事なんてそうそう巡り会えるものではなく、余程のことがない限り、縁あって就いた今の仕事を好きになって打ち込むのが一番だと思います。希望の職種や会社に就職したり正規社員になれない人も多く、英検や資格、MBAなどが転職に有利と思って勉強している若者も多い。だが、キャリアコンサルタントの方々は、転職希望者の間違った思い込みの三大要素として「資格やスキルを身に付ければ有利」「自分にはアピールできる強みがない」「第2新卒は新卒同様に未経験の仕事に就ける」を挙げる。企業が本当に求めている能力は、そのような専門性の高い知識=スキルではなく、キャリアを積んで身に付けた即戦力です。だから、今の会社で目の前の仕事に真剣に取り組み、単なるスキルではない、本当のキャリアを身につけるのが転職には一番の近道です。それを、強力にアピールすることです。次のAとBでは、どちらが転職や独立に有利で効果的でしょうか?A・転職に有利になりそうなTOEICやMBA、資格を取るための勉強をする。・それを売り物にして新しい分野や会社に挑戦するB ・いまの仕事に打ち込み圧倒的な成果を上げる(キャリアを積む)・その実績と実戦的なスキルを活かして他の分野や会社に挑戦する漠然と「このスキルがあれば有利かも」という程度の意識で、様々な手法や英検、資格取得のためなどの勉強をしても、転職に役立つ可能性は低いと思います。職種によっては資格が最低条件の場合もあるが、そんな付け刃的なスキルを企業は転職者に望んでいるわけではなく、即戦力としてのキャリアです。社会人の勉強は、仕事の成果をあげ、幸せを実現のための手段です。転職の如何に関わらず、次の点を明確にして、必死にキャリアを磨きあげることです。●自分はどうなりたいのか?(自分にとっての幸せとは・人生の目的は何か)●それを実現するためにはどんな業界や職種、会社が最適か?●そこで自立するためにはどんなスキルが求められるか?●その為に自分が有利に活かせる特性やスキルは何か?●今の自分には何が足りないのか? それは決定的な弱点となるか?●どうやってそれを磨くのが一番効果的か?

2014.09.25

コメント(0)

-

今日の言葉

どう生きようと、その生涯がどれほど哀しみに満ちたものであれ、どれほど苦しみに満ちたものであれ、いや、仮にどれほど悦びに満ちたものであれ、その最後のどん詰まりに、死が佇んでいる。「この世は苦なり」と言い、その元凶が煩悩であるとお釈迦様は喝破し、そんな世でもイキイキと希望をもって生きていくには無常観を持つことだと諭しました。「ゆく河の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず」(方丈記)ではないが、悲しみも、苦しみも、楽しみも、幸せも、瞬時も留まることなく向こうへと流れていきます。「この世は常ならず」と悟り、どんな苦しみも永遠ではないと開き直って、その時々の状況を素直に受け入れ、苦の中にも小さな喜びの種を見つけて、「なんだこれしき」と生きていけば、心安らかに生きていくができます。良いときも、奢り貪ることもありません。永遠に生きるかのように考えるから、悩みや煩悩から抜け出せないのです。死は誰にも訪れ、死んでしまえば無一物です。無常観を理解すれば、苦労も幸せも、金持ちも貧乏も、みな一過性のものと超越できるはずです。

2014.09.25

コメント(0)

-

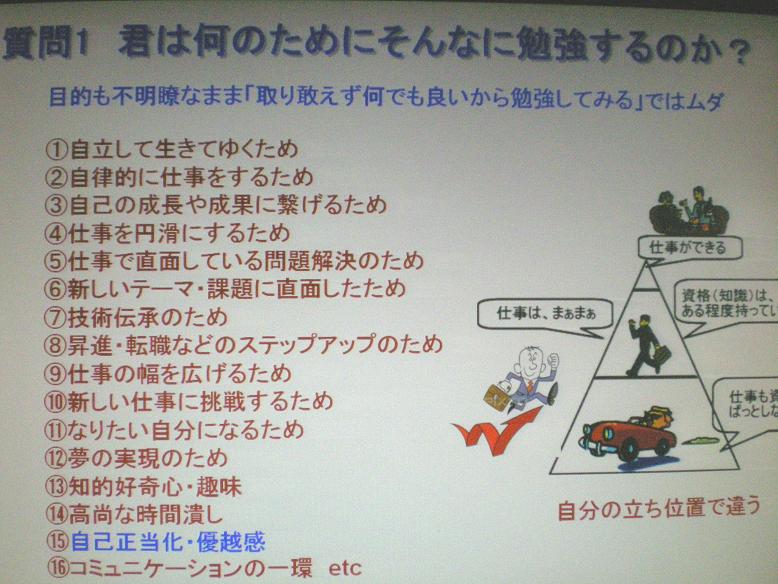

何のために勉強するの?

我が家に出入りしているアラフォーの若者?から、問題解決学の勉強をしたいと頼まれ、「数名集まるなら」と応じた。ところが、思考傾向を見るために「少子化の背景を纏めてプレゼンをするように」と宿題を出した途端に、参加予定者のうち何名かが脱落した。次に、実践を前提とした現実的なテーマでない限り効果がないので、その旨を伝え「宿題を出して次回に発表させる」と言ったら、誰もいなくなってしまった。そこで、「社会人にとっての勉強とは何だろう」という問題意識が生まれた。そんな入塾テストと評価会のために作ったパワーポイントが300枚近くあり、それに暇に任せて文章をつけてみました。ウザイ年寄りの独り言。少しでも参考になれば幸いです。勉強の目的は人様々だが、ある調査では「必要な知識や能力を身に付けるため」(男78%;女75%)、「将来の仕事やキャリアアップのため」(38%;37%)、「資格取得のため」(32%;36%)、「転職や独立のため」(8%)の順であった。ところで、セミナーや講演会などで熱心に聞いてメモを取り、終了後「大変勉強になりました」と言う人は多いが、それを実践の場で生かす人は少なく、『私は人よりも勉強をした』という自己満足や優越感だけで終わってしまう人が大部分のように思います。でも、それでは単に『勉強のための勉強』でしかなく勿体ない限りです。リタイヤーした人間なら、高尚な時間潰しの一つとしてそれでも良いが、現役の人たちにとっても、それで良いのでしょうか?私たちは、人生の途中で唯一の正解などない様々な問題に突き当たります。ある意味で、人生は「正解のない1冊の問題集を解き続ける旅のようなものだ」とも言えます。その問題集を、自分なりにどう解いてゆくかで様々な人生の悲喜劇が生まれます。その時々において、独自の最適解を見つけて上手く解決し、楽しい人生=幸せな人生を送るために勉強するのだと私は思っています。だから、社会人の学びは、学んだことを目の前の課題に活かして、より良く問題を解決して大きな成果を上げるのが本来の目的であるべきです。そして、それがひいては自分の幸せにつながらなければ意味がありません。単なる「勉強のための勉強」では、学生は良いとしても、社会人としては本当に勉強をしたことにはならないと思います。つまり、「実践を前提とした学びでなければ意味がない」というのが、実践経営コンサルタントだった私の持論です。また、習ったことを自分なりに使いこなせるようになるには、現実問題に繰り返し、繰り返し応用し続ける必要があります。外資に勤めている30代の若者が、「学生時代に教えていただいた体系図を仕事で良く応用するが、未だに完全には使いこなせません」と言っていたが、それが普通です。人生の旅の中半で、貴方は正しい道を見失い、暗い森を彷徨っていませんか?目的と手段が曖昧なのが日本人の常だが、人生の旅の途中で出くわした様々な問題を賢く解決し、幸せな人生をおくるための「手段」として勉強をするのです。だが、いつの間にか「何のために勉強をするのか」という肝心なことが曖昧になってしまっていませんか? 目的のない勉強は無意味です。しっかりと目的を意識して、目的にあった最適な勉強をするように心掛けて下さい。

2014.09.24

コメント(0)

-

今日の言葉

芸事の世界で最初に掃除や家事をやらされるのは人が気持ちよくなるような思いやりの心を磨くため自分の名前さえ忘れてしまうような周梨槃特に、お釈迦様は「掃除するときに、“塵を払わん、垢を除かん”と言いなさい。それなら出来るだろう」と一本の箒を与えました。毎日、言われた言葉を唱えながら掃除をしているうちに、「塵とは何か、垢とは何か。そうだ、こうして掃き集めている塵や垢のことではなく、心の塵や垢のことなのだ」と思い至り、遂に悟りを開いたそうです。掃除の意義 「日本を美しくする会」鍵山秀三郎氏1.徹底してやり続けると、自分の心も磨かれる。2.大雑把な人でも、細かなことに気づくようになる。3.人間が謙虚になり、感謝の気持ちがわいてくる。4.物事に関心を持ち、しかも感動するようになる。家事もそうで、美味しい食事を囲めば楽しい会話がうまれ、心と体の健康が生み出されます。それには、相手の好みや健康状態などを思いながら作る必要があります。

2014.09.24

コメント(0)

-

今日の言葉

人間には、神様から与えられた人生を全うするという他に人を育てるという大きな義務がある。部下を鍛え自分の遺伝子を次に伝えよ。『四七人の刺客』で大石内蔵助は「人の命は、いつかは終わる、どれほど惜しんでも必ず終わる。終わって後の世に残るものは何だ、金か、物か。そのようなものは、時の流れの中にはかなく消えうせよう。百年、人が記憶し、語り継ぐのは、何を志し、惜しきいのちを費やして遂げんとしたか、その行跡しかないのだ」というが、後世に遺すものとしてもう一つ人材があります。人材育成の種が実を結べば、たとえ自分の命は尽きるとも、次代を担う人たちの心の中で生き続けることにもなります。安藤直次は、「私は何時かは死ぬ身だから、主君のために今のうちに人を作っておいて差し上げようと思っている。部下が伺いをたてに来たとき指図することはたやすいことだが、それでは伺いさえたてれば済むと勉強しなくなる。そうなれば、自ら進んで努力する者はいなくなり、良い役人は育たなくなるものです」と言いました。

2014.09.23

コメント(0)

-

今日の言葉

生死の境をさまよって始めて生の言うに言われぬ喜びが味わえる進行性筋ジストロフィーに子供が罹ると大人になるまで生きられない人が多いが、8歳の少女は「私は自分の病気が、どんな病気なのか知ってるよ。だけど、今朝目が覚めたら、まだ私の腕に車いすを動かす力が残っていたからうれしい」と笑顔で語る。この幼さで、朝起きたら友達がいなくなっている死の恐ろしさと向かい合い、限りある命なら今日一日を大切に生きていこうとするかのような少女の姿には胸を打たれるものがあります。私たちは、健康にどれだけ注意していても、歳に関係なく、今日よりも明日、明日よりも明後日と命は減っていき、日々死に近づいていきます。だが、私たちは命の終わりを意識することもなく、毎日を「うかうかと生き、うかうかと老い」がちです。生と死は表裏一体、普段から生を思い、死をも思い、今日という日を精一杯「楽しく、明るく、自分らしく」生ききることです。

2014.09.22

コメント(0)

-

今日の言葉

縁を解するのが智恵の始まりだ。次は忍耐だ。忍耐が非常に大切なのだ。強者とは忍耐のできる人間のことだ。憎しみ、愛欲、喜び、心配、怒り、悲しみ、恐れこの7つの感情に負けなければ忍耐強くなり、ものごとの理をわきまえるようになり、永劫の和をえることができる。 「将軍」ジェームズ・クラベル空海は、「利他の智慧、悟りの智慧を映す鏡が心にあっても、それを実際に実行することができなければ、悟りの智慧を知ることとにはならないし、利他の力があるとは言えない」と言いました。どんなに素晴らしいことでも、ただ知っているだけでは単なる知識でしかなく、身につけた知識を現実問題との出会いの場(=縁)で実践することによって、生きた知恵へと深まっていきます。昔から「四耐」(冷ややかなこと、苦しいこと、煩わしいこと、閑に耐える)という言葉があるように、人は耐えることによって磨かれます。とくに、愛欲や憎しみなどの煩悩に負けないようにすることは、私たちにはとてもできることではありません。これらの感情は自分の都合とか、自分可愛さ、面子、囚われる心などから引き起こされるが、心は天気のように流動的なもの。とりあえず、「今日だけは我慢しよう」とやり過ごすことです。

2014.09.21

コメント(0)

-

今日の言葉

同じ生きてんのやったら 暗う生きるより ええように生きた方が よろしいやんか 綾戸智恵「不機嫌なほど大きな罪はない」とゲーテは言ったが、誰かが不機嫌な顔をして当たり散らすと、周りの人まで沈んだ気持ちになります。それが連鎖して、不機嫌の種を周辺にまき散らします。それがまた自分に跳ね返ってきて、さらに不機嫌になるという悪循環が起きます。逆に、陽気な人が周りにいると、少しぐらいの悩みも吹き飛んでしまいます。だから、嫌な出来事にぶつかったときほど、むしろ陽気に振る舞うことが大切だと思います。そうすると周りの人々も明るくなり、それが自分に跳ね返ってきて、早く嫌なことも忘れられます。ポール牧のお母さんは、子供たちが暗い顔をしていると、「人間悲しい時には笑いなさい。恐いときも笑いなさい。そうすれば、悲しいことも、恐いこともどっかへ飛んでいってしまうよ」と教えたそうだが、苦しい時や嫌な時ほどほほ笑む修行をすることが大切です。

2014.09.20

コメント(0)

-

今日の言葉

・これからの時間を一緒に過ごせるだけでいい・一人で居るよりも2人で居る方が楽しい・並んで座って同じものを見る「自分が経験して嫌というほどわかったことは、亡くなったということは、どんなに望んでも二度といないということ。幸い夫婦揃って暮らしておられる方は、必ずどちらかが倒れて別れる時が来るということを忘れず、『私たちは、精一杯のことをお互いにやってきた』と思えるような努力をしてほしい。一緒に暮らしている相手のことを心して見て、お互いに思っていることをきちんと言葉でやりとりし、夫婦の間でもぜひ褒めあっていただきたいのです。そうすることで、もっと一緒にいて楽しい夫婦になると思います」と、夫を亡くした人が言う。どんなに愛し合って結婚しても、やがて相手の欠点ばかりが目につき愚痴も出るのが人間。そんなときは、「並んで座って 沈む夕陽を一緒に眺めてくれる 友がいれば 他に望むものはない」と歌う『人生の贈り物』(訳詞・作曲さだまさし)でも聴きながら思い出して下さい。

2014.09.19

コメント(0)

-

今日の言葉

来る人に安らぎを 去る人に幸せを 独ローテンブルグの城壁に、ラテン語で「歩み入る(来る)人に安らぎを 去り行く人に幸せを 住まう者に祝福を」と書かれているそうです。親しかった人や世話もしたと思っていた人が離れていくのは寂しいもので、つい「あんなにしてやったのに」と愚痴の一つも出がちです。そんなことが重なり「来る人は拒まず 去る人は追わず」と達観するようになったが、一歩進んでこの言葉の気持ちになれば最高ですね。相田みつおさんの詩『のに』あんなに世話を してやったのに ろくに挨拶もないあんなに親切にしてあげたのにあんなに一生懸命に尽くしたのにのに のに のに のにが出た時は愚痴こっちにのにがつくと 向こうは恩に着せやがってと思う(中略)花はただ咲くだけです人間のように のになんて愚痴は ひとつも言わないだから純粋で 美しいんですこれ「慈悲喜捨」の「捨」の精神ですね

2014.09.18

コメント(0)

-

今日の言葉

自分の人生を一編の詩にすることが大事なのだ 吉田松陰吉田松陰が松下村塾において、後に明治維新を成し遂げ、新しい国づくりの中心となる幾多の人物の指導に当たったのはわずか2年余りにしかすぎなかったが、彼らに伝えたことは「志」と「行動」の大切さだった。桂小五郎には、「学問も大事だが、知ってかつ実行するのが男子の道である。詩も面白いが、書斎で詩を作っているだけではつまらない。男子たるものは、自分の人生を一編の詩にすることが大事だ。楠木正成は一行の詩も作らなかったが、彼の人生はそのまま比類のない大詩編ではないか。」(司馬遼太郎著『竜馬が行く』)と言った。真実を知り、志を持ち、かつ行動する。その行動によって自分の人生そのものを一編の詩とすることが大事である。そして、人生を一編の詩たらしめる「行動」に導く原点がまさに「志」であるという。これが吉田松陰の、いわば生きるうえでの哲学であったと言えます。

2014.09.17

コメント(0)

-

今日の言葉

人は生きていれば必ず、誰かに支えられるだけでなく、誰かを支えている。もし、あなたがいなくなれば、あなたに支えられるはずだった大勢の人たちを悲しませることになる。ネパールで医療活動をしていた岩村昇さんが一人の行き倒れの老女に出会ったとき、通りかかった若い運搬人が彼女を担いで3日間、3つの山を越えて病院まで運んでくれた。労賃を弾んでお礼をしようとしたところ、ボロボロの服を着た素足の運搬人に「ドクター、馬鹿にしてくれるな。貧乏していても、この3日間、金儲けをしようとしてこの人を運んでのではない」と叱られた。そして、「生きるとは、弱き者と分かち合うことだ。俺は若くて健康だ。おばあさんは歳をとり、病気で体力をなくしている。俺に余っている若さと体力を、それをなくしているおばあさんに、長い一生の旅路のほんの3日間、おすそわけしただけだ」と答え、足の裏から血を出しながらスタスタと去っていったという。自分のことしか見えない人が多いが、この世は「わたし」と「あなた」の支えあいで成り立っています。

2014.09.16

コメント(0)

-

今日の言葉

同じ内容の言葉をしゃべっても、その人物の口から出ると、まるで魅力が違ってしまうことがある。人物であるか無いかは、そういうことが尺度なのだ。ホンモノには品があり、品を備えたホンモノは粋で渋いものだが、顕示と不可分なニセモノは野暮と紙一重でどこか尊大です。品は知性であり情で、知性を深めて初めてホンモノになります。知能をいくら蓄えてもホンモノにはなりません。それは、コミュニケーションにも顕れます。いくら高尚なことや美辞麗句を並べても、普段の行動がともなわないのでは説得力はありません。西郷隆盛や坂本竜馬が信用されたのは、言葉と行動に裏腹が無く、それが心の発露だったからだと思います。品は一朝一夕に備わるものではないが、形から入ってみるのもよい。背筋を伸ばして肩を張り、姿勢を正して歩き、言葉遣いを選び、ばか騒ぎをやめ、「ありがとうございます」「おかげさまです」と言ってみる。唇を引き締め、目に力をたたえ、大きな声を出して「この世にはカネよりも大切なものがある」と言ってみるのも良い。

2014.09.15

コメント(0)

-

今日の言葉

人間は200年も300年も生きられないだったら 自分の思うまま 自分らしくやろうよ 桑田真澄私たちは、永遠に生きるかのように考えるから、エゴや煩悩から抜け出せないのです。死んでしまえば、名声や地位や名誉や財産も何にもなりません。そのことに早く気づき、人の目など気にせず、「いま」というこの一日の命を大切に自分らしく精一杯に生きたいものです。豊かな社会とは、画一的な鋳型にはめ込まれたような人間がひしめいている社会ではなくて、さまざまなパーソナリティーが百花繚乱と花を咲かせることのできる社会です。そして、それらがお互いに傷つけあうこともなしに共存できる社会です。どのような人間にでも存在理由が認められ、自分を主張することのできる社会です。何でもいいから一生懸命になれるもの、夢中になれるもの、惜しげなく力を注げるもの、そういうものを一つ見つけて一所懸命に反復継続すれば、いずれは天分への道が開け、自らの命をイキイキと燃やすことができます。

2014.09.14

コメント(0)

-

今日の言葉

広い視野でものを見て深くものを考え断固として絶えず攻める姿勢を崩さないようにしよう将棋で指し違えると良い駒を持っていても負けるが上手く指せば弱い駒でも勝てるものだから ホー・チ・ミン(中野亞里訳)日本人の発想の弱点は「俯瞰性に乏しい」ことで、物事を高所から全体的に捉えてポイントを押さえ、的を絞って考えるとかシステム的に考えると言うことが苦手です。その結果、政策が良い例で、何事も目先のことしかみないとか、絞り込みをせずに総花主義になりがちです。全体を見通すことができなければ、個別の情報を得てもそれは単なる一つの見方に過ぎません。二軸で表現する、マトリクス化する、体系化するといった手法を駆使することで、真の情報として活かすことができます。桃太郎の、鬼ヶ島攻略を見習うことです。まず、キジの目で上空から攻撃先の全貌をくまなく捉え、攻め込む重点地点を絞り込む。攻略点が決まったら、次は猿の目で木の上から攻略点の周辺を詳しく観察する。そして、最後は犬のように地に足を付けて迅速果敢に攻め込む。これで、勝利は間違いなしです。

2014.09.13

コメント(0)

-

今日の言葉

サイコロの目は振ってみなければわからない。人生もやってみなければわからない。何にでも、まず挑戦してみることです。人生も出たと勝負的なところがあるが、だからといって自らの意志で一歩を踏み出さなければ何事も拓けてきません。まずは夢を描き、実現へ向けた身近な目標を決めて、毎日それを一つひとつクリヤーし続ける、すると何時しか自然とやりたいことが叶っていることが多い。「ああすれば必ずこうなる」という因果律では説明できないのが人生だが、幸田露伴は「幸運を引き出す線は、引いている者の手から血が出る針金のようなものであるが、不運を引き出す線は絹紐のように柔らかい。手から血が出る線を引くということは、何事においても上手く行かない時に他人のせいにせず、原因はすべて自分にあると反省する態度である。それは辛く、手から血が出るような針金を引いているようなものだが、そうしていると大きな幸運の神が引き寄せられてくる」と言ったように、汗も血も流さない生き方では幸せは掴めません。

2014.09.12

コメント(0)

-

今日の言葉

人の世とは、時折嬉しい事柄も無いわけではないのに、つきつめてみると、侘びしくて、悲しい。いや、哀しいと言うべきか?戯曲『リヤ王』(シェークスピア)の一節に、「人は皆、泣きながらこの世にやってきたのだ。そうであろうが、人が初めてこの世の大気に触れる時、皆、必ず泣き喚く」という有名な台詞があります。文芸評論家の小林秀雄も、「人間は オギャアと生まれたときから死に向かって歩いていく旅人のようなものだ」と言っています。紀元前の昔に釈迦は、「人はすべて思うに任せぬ条件を背負って生きている」と説き、思うに任せぬものとして「生・老・病・死」を始め愛別離苦・怨憎会苦など八つの苦を示したが、人間は生まれた時からこのような苦しみを背負って生きていかなければならない存在です。人間は必ず死ぬ運命であるにもかかわらず、自分の思い通りにはならない社会の中で、煩悩からくる様々な対立や葛藤などを繰り広げながら、喜怒哀楽を感じつつ生きていかなければならない哀しい存在といえます。そんな世を「明るく・楽しく」生きていくためには、目の前のことに一生懸命に取り組むことだと思います。

2014.09.11

コメント(0)

-

今日の言葉

監督に選手時代の実績は関係ないいかにリーダーシップを取れるかだ トレイ・ヒルマンヒルマンは、メジャーでの現役経験は無かったが、マイナーリーグで長年監督を務め、03年日本ハムの監督となり、06年44年ぶりに日本ハムを日本一に導いた。スポーツの世界では「名選手必ずしも名監督ならず」という言葉があるが、それは名選手になるための条件と、名監督になるための条件が大きく違うからです。フィリップス元経営者で大学教授のジョセフ・バジールは上に立つ人間の三つの条件として、1.知識(スキル)は必要だが25%の比重でよい。2.リーダーはただ行動するだけではダメで、創意と工夫がないと人を動かすことはできないが、これも25%の比重でよい。3.残りの50%は、感性のダイナリズム(人の痛みを自分の痛みにできる人間、自分の喜びを人に感じとらすことのできる人間、即ち人を感じ取り、人に感じさせる力)で、これがリーダーとして最も求められる条件だと言う。

2014.09.10

コメント(0)

-

今日の言葉

教育の本質は一人ひとりが内に秘める可能性を引き出すことにある。 プラトン教育というものを「人間改造」のように思ってしまい、国家に有為な人材、社会で成功する人間、期待される人間など模範人間や優等生を作り出すことが教育の目的だと考えてしまいがちだが、そんな考えでは子供たちを真に幸せにしてやることはできません。本来、教育は、生きていくことがもっとずっと楽しく、素晴らしいものに思えてくるようなもの、つまり子供たち一人ひとりに、人間としての価値に目覚めさせ、生きる自信を持たせるものであるべきです。そのために、生きていく上での知恵と能力、そして何よりも自分自身に対する信頼感を植えつけることではないでしょうか?一人ひとりの子供たちをあるがままに受け入れて、頭の良い子は良いなりに、頭の悪い子もそれなりに、身体の不自由な子は不自由なままに、幸せに生きていけるようにしてやること、それが真の教育であると思います。

2014.09.09

コメント(0)

-

今日の言葉

明日を目指して自分を創るには毎日の汗や努力が大切。でも、疲れたら歩けばいい。休憩してもいい。ただ、夢を見つけたら負けずに進むこと。「節度があり、礼儀を知り、怖さを知る人が真の勇気を身につけたとき、偉大なことが成し遂げられる。志を高く持って努力することである。努力には限度がない。限度のない努力は、本人が驚くような偉大なことを達成させる。偉大なことは、最初からできるものではない。地道な努力の一歩一歩の積み重ねからできるものだ。一歩進めば、次の一歩が見えてくる。そのようにして偉大なことが達成される」と稲盛和夫さんは熱く語ります。努力しても就職もできない時代、それなら人生をラクに過ごそうと勧める人もいるが、歳を取ってから後悔するのは貴方自身です。努力と勇気がなければ何事も成し遂げられないのも事実。何時までも夢や希望を失わず、「いま」自分ができる一歩を踏み出すことです。夢が叶うか否かは問題外、時には寄り道をしながらも、汗をかき前進し続けるなかで幸せを満喫して欲しいと思います。

2014.09.08

コメント(0)

-

今日の言葉

カレンダーを日めくりに替え人生に終わりがあることを意識すると一日一日が貴重になるガンになったお陰 ガンを克服した人若かろうと歳を取っていようと、明日命があるかどうか分からないのが人生です。でも、私たちは永遠に命があるように日々のんべんだらりと生きています。白隠禅師の師、正受老師は「一日暮らしという工夫をしてから、精神はすこやかで、健康増進のコツを得た。一日は千年万歳の初めだから、一日を良く暮らすように努力すれば、その日がうまくすぎていく。それを、翌日はどうしてこうしてとか、あてもないことを苦にして、しかも翌日のことに呑まれて、その日のことを怠りがちである。(中略)どんなに苦しいことでも、一日と思えばこらえやすい。楽しみもまた、一日と思えば溺れることもない。愚かな者が親を孝行しないのは、先は長いと思うからである。一日一日のことだけを思っていたら、退屈なこともない。一日一日つとめたら百年、千年もつとめやすい。何とぞ一生、と思うから大層である」と諭す。(私も91才の姉に、思い出の写真などを入れた手製の日めくりを毎月贈っています)

2014.09.07

コメント(0)

-

今日の言葉

情報を知っただけで満足してしまい情報を他人から隔離されないための心情的手段として利用するに止まっていないかコンピューター社会になるまでは、人の知らない情報を知っていること自体が力であり、古代文明では日食や月食を予言する人は神とあがめられました。だが、誰もが同じ情報を瞬時に手に入れることができる今日では、情報を知っていること自体は力ではなくなりました。瀬島龍三さんが「情報は素材である。その素材をキラキラさせるのは人間の頭脳だ」と言ったように、情報を主体的に選別し、考え、判断し、生きたものにすることが大切です。つまり、情報を知ること自体には意味が無く、情報を取捨選択して新しい視点で組み合わせ、今までにないアイデアを生み出すことが求められています。企業内でも、一昔前までの管理職は情報の結節点としての役割が大きかったが、現代では管理職の仕事も情報から自分なりに意味をくみ取って、新しいアイデアに結びつけ提案する作業に変わることを求められています。

2014.09.06

コメント(0)

-

今日の言葉

AIDMAからAISUSへサーチしてアクションをお越し、他人とシェアーする。つまり、人に聞いて購入し、その結果をまた発信する。ネット社会における購買行動の一面を現しています。かつては、テレビを中心にしたマス広告で消費者の目を惹きつけて興味・関心を持たせ、立地のよい店に呼び込んで商品を触らせ、購買に結びつけるのが一般的なマーケティングでした。いわゆる、AIDMAの法則です。今、その購買行動が、ネット時代になって大きく変わってきています。ネットで興味を喚起されるだけでなく、ネットで価格を調べ、ネットで購入する人が増えてきています。そして購入した商品の感想を、今度は情報発信者としてネットで発信し、その情報からまた人が興味を喚起されるというサイクルが生まれます。この購買行動を、AIDMAに対してAISUSと呼びます。出版1ヶ月ほど前に芸能界を引退した水島ヒロの処女作が、ネットで評判が評判を呼び、内容も分からぬままに64万部の予約が殺到したというのが良い例です。

2014.09.05

コメント(0)

-

今日の言葉

皆さんに支えられて暗闇の中でも夢を持てました。今悩んでいる人も、1日だけの目標でも持つことで、一歩一歩充実すると思います。 高橋尚子凍えるような寒い朝でも、その日、心弾むものへの期待があれば、暖かいベッドから起き出すことも苦ではありません。逆に、その日、対処しなければならない難しい問題があるときや、苦手な人に会わなければならない時など、心おののき起きたくない朝もあります。今日への期待も不安も初めからこの世に存在するのではなく、すべては自分の心の問題です。「嫌だな」と逃げる心から、不安な気持ちがわいてきます。一度きりの短い人生、どうせ生きるのなら、今日1日だけの夢や期待でもいいから見つけて、前向きに生きたいものです。赤ちゃんは、右の掌には夢を、左の掌には希望を握り締めて生まれてくるという。少年の日の夢というものは、荒唐無稽で他愛のないものだが、それが少年というもの。分別がつくにつれて夢も自然と縮んでくるが、いつまでも少年の日のあの気持ちを忘れたくないものです。

2014.09.04

コメント(0)

-

今日の言葉

仕事で失敗したり、苦しかったとしても、とにかく「ありがとう」と言っておく。そうすると怒る人はいない。何とかなる。まず「ありがとう」ということだ。どこに勤めても長続きしない少し知恵遅れの子を見かねたお坊さんが、「何の役にも立たんでいいから、“ありがとうございます”と言って頭を下げてみい。皆が喜んでくれるはずや。そうしたら、必ず自分も光るようになるはずや」と諭しました。早速実行すると、最初は「何を突然言い出すんや、こいつは」と周りの人たちの反応は冷たかった。それでも阿呆の一徹で朝夕玄関に立って「ありがとうございます」を続けるうちに、社長も一緒になって「ありがとうございます」とやりだした。社員にも一人二人と浸透していき、段々と社内が明るくなってきた。喜んだ社長は、「お前は会社の宝や。“ありがとう”だけでいいから、心配せずに働けよ。お前を一生食べさせてやるからな」と約束したということです。何事にも「ありがとう」と報恩感謝の心で生きていけば、人と争うこともなく、心安らかに生きていけます。(私も、お店でお水や料理を出してもらっても自然と「ありがとう」という言葉が出ます。おかげで、相手もにこやかになり、楽しい一時が過ごせます。)

2014.09.03

コメント(0)

-

今日の言葉

人の心を感動させるのは人の心だけ自動車が油や電池が切れたときに止まるように、人間は内なる情熱が枯れ果てたとき、生きながらミイラとなり生きた屍となります。感激とか感動というのは、その人の魂が死んでいないことの何よりの証拠です。従って、感激や感動のできる間は、まだその人は進歩する可能性を持っているということです。感動は、何かに感激したり感動することによってかき立てられます。関心と感動を持って物事に取り組み、絶えず感謝の気持ちさえ忘れなければ道は開けてきます。だから、人間が生きていく上で感動はとても大切なことです。心のありよう一つで、いつも新鮮な感動ができる人間にもなれるし、できない人間にもなってしまいます。そんな熱い心の持ち主だけが、人の心をも感度させます。人生の楽しさも日々感動する中にあり、関心、感動、感謝の三つを持ち続けた者だけが人生に満足できます。

2014.09.02

コメント(0)

-

今日の言葉

兎角に人の世は住みにくい。住みにくい所をどれほどか、寛容(くつろげ)て、束の間の命を、束の間でも住みよくせねばならぬ。ここに詩人といふ天職が出来て、ここに画家といふ使命が降る。 草枕この世は四苦八苦というが、そんな世に生まれてきたくて生まれてきた人もいなければ、いくら生きたいと思っても叶った人もいません。しかし、たった一人しかいない自分の、たった一回しかない人生を、本当に生きていかなかったら、人間に生まれてきた甲斐がありません。それには、まず自分に備わった天分を見出すことです。文才ある人は文才を、画才ある人は画才を、商才のある人は商才をいかす。人に美味しい料理を食べさせることによって喜びを感じ、そこに天分を見いだすのもいい。自分の持っている天分を発見し、それを伸ばすべくひたすらに歩むことのできる人は幸せです。私だけの利得はなく、あなただけの利得はないこの世。自分に備わった天分をひたすら磨いて、自利利他の精神でお互いに助け合い人を喜ばせる。それが、住みにくい人の世を、住みやすくするコツではないでしょうか?

2014.09.01

コメント(0)

全37件 (37件中 1-37件目)

1