2022年08月の記事

全18件 (18件中 1-18件目)

1

-

リコリスが咲きました

赤紫色のリコリス花弁に、藍色のぼかしが入っています。2019年秋に、友人から球根を3ケ頂きました。以来、開花は今年で3回目現在5本が開花中であと2本芽を出しています。ほぼ枯れた茎ばかりになっていたペチュニアごねあさんの真似をして花が咲き終わって枯れ色になっていた茎をバッサリ切り戻しました。半信半疑でしたが新芽を伸ばし、驚きの復活です。ダイソーの絞りざき百日草花壇に地植えしたら千日紅と仲良く咲いています。赤、黄、緑の原色ばかりの庭をメドウセージとトレニアの濃い青が引き締めてくれています。

2022.08.30

コメント(22)

-

火定・澤田瞳子

☆火定(かじょう)・澤田瞳子・PHP文芸文庫・発行所:(株)PHP研究所・2020年11月19日 第1版第1刷発行・2015年発行の『文蔵』10月号(PHP研究所)で連載が始まる。・2017年11月にPHP研究所より単行本!刊行時代は天平9年(西暦737年)。舞台は寧楽(奈良)。飛鳥から寧楽に京が移されて27年。明るい陽射しの中で眺めれば、壮大な柱の丹の色や釉瓦の輝きは些かくすんで映る。施薬院の高志史広道(こしのふひとひろみち)と、蜂田名代(はちだのなしろ)は、宮城(きゅうじょう)にむかって急いでいた。この日は、宮城の内部で遣新羅使が買い求めてきた、珍品、貴品を、購入希望者に払い下げられるのである。その会場で、顔を真っ赤にした30前後の官人が、広縁の端に仰向けに倒れていた。遣新羅使の1人である。駆け寄ろうとした同じ船で新羅に渡った同輩は、何故か急に足を止め、怯えたように立ちすくんだ。この年、100人ほどが遣わされた遣新羅使一行のうち、1ヶ月前に京に戻ってきたのは、ほんの20人程度と噂されていた。それは、ひどい疫病に罹患したからで、大使はかの地で亡くなり、副使も帰国してしばらく病が癒えず、療養していたという。頭痛と高熱を訴えた患者の熱が下がり、ほっとしたのも束の間、全身に膿疱が出来る。それは、30年ほど前にも、この国を襲った痘瘡(天然痘)だった。有効な治療法が見つからなかった当時は、患者に出来ることは対症療法しかなく、瘡には猪膏で拵えた塗り薬を用い、高熱に喘ぐ患者には熱冷ましを飲ませる。そして、もはや命が助からないとなると、少しでも安らかな時を与えてやることが、精一杯の手当てだった。ばたばた人が亡くなり、施薬院でも病を直す手立てがないと分かると、人々は拝み屋や、得体の知れない高額の神のお札に群がるのだった。他人を押し退けて禁厭札を買おうとする人々あり、前代未聞の混迷を千載一遇の金儲けの機会としか考えぬ者あり、みなこの灼熱の陽射しに思慮を焼き尽くされ、生きることのみに執着する狂人(たぶれびと)と成り果てた。♣︎蜂田名代(はちだのなしろ)施薬院に勤める21歳の下級役人。半年前に配属されたが、なんとか施薬院から逃げ出したいと思っていた。♣︎高志史広道(こしのふひとひろみち)施薬院の事務を一手に担う有能な、名代の同僚。♣︎綱手(つなで)施薬院の医師。若い頃に罹った大病の痕が全身に残っている。30年ほど前に流行った痘瘡の痕らしい。☆施薬院京(みやこ)の病人を収容し、治療を行う施設。天平2年(西暦730年)4月、孤児や飢人を救済する悲田院と共に、皇后・藤原光明子によって設立された。藤原氏への非難をかわそうと、藤原氏の積善を世に喧伝するためだけに作られた施設だとも言われている。☆パンデミック(pandemic)"感染爆発"などと訳され、感染症や伝染病が全国的・世界的に大流行し、非常に多くの感染者や患者を発生すること。☆タイトルの「火定」とは?作者の澤田瞳子さんによりますと、「修行者が自ら火中に身を投じて、無我の境地に入ると言う意味」だそうです。・・・・・・・・・・当時の奈良の人口8万のうち3割近くが犠牲になったと言う、未曾有の災難の中で、人々はどう生き、どう死んだのか・・・。天然痘の流行を食い止めようと必死で働く、施薬院の若き医師や役人たち。彼らの目を通して作者は、医学とは何か、人が生きることの意味を問いかけています。表紙カバー裏面の最後には『天平のパンデミック」を舞台に人間の業を描き切った傑作長編』と、ありました。この小説の連載が始まったのは、2015年10月。単行本が出版されたのは2017年11月。コロナウイルスによる、平成のパンデミックを予測したようなタイミングでした。解説文の中で、阿部龍太郎さん(小説家)は、この2つのパンデミックの共通点を挙げています。流行の発生源は外国だったことです。『朝廷は阿部継麻呂を大使とする遣新羅使を送ったが、継麻呂は帰国途中に疱瘡で死亡。知識を持つ医師もおらず、本来ならこの時点で一行を隔離して感染を封じ込めるべきだったが、なんの対策も取らないまま寧楽(奈良)に戻った。そのため寧楽でパンデミックが起き、人口の3割近くが死んだと言われている。当時朝廷を牛耳っていた藤原不比等の4人の息子達も感染して相次いで他界し、藤原政権は崩壊した』とも書かれていました。♣︎著者:澤田瞳子(さわだとうこ)1977年、京都府生まれ。同志社大学文学部文化史学専攻卒業、同大学院前期博士課程終了。2010年、「孤高の天」で小説家デビュー。11年、同作で第17回中山義秀文学賞を最年少受賞。12年、「満つる月の如し仏師・定朝」で第2回本屋が選ぶ時代小説大賞受賞、13年、第2回新田次郎文学賞を受賞。16年、「若冲」で第9回親鸞賞受賞など。本作「火定」は第158回直木賞及び第39回吉川英治文学新人賞の候補となった。

2022.08.30

コメント(2)

-

神奈川ペイ始めました

神奈川県内で、期間限定で始まった「かながわペイ・第2弾」ポイント付与期間:2022年7月19日〜11月30日迄ポイント利用期間:2022年1月31日まで期間内に付与されるポイントの上限は3万円分ザックリいいますと、「神奈川県内の加盟店で、アプリを使って買い物や飲食などをすると、支払い金額の、最大20%分のポイントが還元される」と言うものです。第2弾と言うことは、第1弾もあった筈・・・。県や市の広報、SNSにも掲載されていたようですがこのところ、広報が届いてもスルーしていたため友人から聞くまで全く知りませんでした。。もう一つ、横浜市民と市内の店舗対象の「レシ活VALUE」も、昨日からスタートしています。ポイント付与期間:8月26日〜11月30日ポイント利用期間:2023年1月31日.どちらも、ホームページ、アプリのネット情報などあれこれ調べてみた結果仕組みがシンプルな、「かながわペイ」だけ参加してみることにして横浜市の「レシ活VALUE」は様子見としました。参加申し込みの流れを超ザックリですが書いておきます。1.先ずは下記の中から、自分が利用したい決済サービスを選びます。私の場合は、既にアカウントを持っている「LINEペイ」を選び登録。昨日の午後、近くのコンビニ(LINEペイの場合はファミリーマート)に行きとりあえず、2万円チャージしてきました。2.アプリストアから「かながわペイ」アプリをダウンロードアプリ内で、利用者情報を登録しました。これで使えます。午前中、ドラッグストアで、かながわペイデビューしてきました。今日の支払い金額は、2093円帰宅して、かながわペイアプリを開いて見るとこんな風になってました。ポイントの割合は、参加店によって違いドラッグストアの場合は10%でした。今日、付与されたポイントが使えるのは8日先のようです。かながわペイの詳細と、申し込み方法は下記のHPをご覧下さい。↓かながわペイ 3万円分ポイント還元キャンペーンかながわペイ ご利用方法今日は地域限定の話ですみません。もしかしたら、皆様のお住まいの県や市で、同じようなキャンペーンをやっているかもしれません。

2022.08.27

コメント(22)

-

長く高い壁・浅田次郎

☆長く高い壁・浅田次郎・角川文庫・2021年2月25日 初版発行・単行本:2018年2月(株)KADOKAWAより発行1938年秋。従軍作家として北京に派遣されていた小柳逸馬は、突然の要請で前線へ向かう。検閲班長・河津中尉と赴いた先は、万里の長城・張飛嶺。そこでは分隊10名が全員死亡したが、戦死ではないらしいという不可解な事件が起きていた。千人の大隊に見捨てられ、たった30人残された「ろくでなし」の小隊に何が起きたのか。赤紙一枚で大義なき戦争に駆り出された理不尽のなか、兵隊たちが探した“戦争の真実”を解き明かす、極限の人間ドラマ。(表紙カバー裏面より)という、大層な言葉が並んでいますが、詰めて書くと、残留部隊で起きた不可解な事件現場に送られた、売れっ子の推理小説家に求められる役割は何なのか・・・。もちろん真実を書くことは求められていない。作者は、小柳逸馬の監視役(?)として同行することになった川津中尉に、次の様に語らせています。「日本を差し置いて、支那を讃美するような表現は、控えて頂きたいのです。過剰な表現をしなければ可とします。日本は支那の文化に敬意を表し、日本軍はそれを保護するためにかくある、という立場でお書き下さい」と言った。小柳は川津中尉の明晰さに感心した。陸軍の検閲担当者としては百点満点である。かくして、任務の内容も期間も分からぬまま、小柳は出張することになった。不安ではあるが、むしろ好奇心がまさった。♣︎小柳逸馬当代きっての流行作家、従軍作家として北京へ派遣される。左官待遇。(佐官とは=1938年当時の軍隊の階級で、大佐、中佐、少佐がある)♣︎河津中尉北支方面軍司令部の検閲班長。東京帝大仏文学科卒。・・・・・・・・・・・・・・・新聞記者の戦地給与は80円か90円の時代に、従軍作家は新聞社や出版社の記者という立場で従軍するかたわら、原稿料のほかに給料も受け取る。さらに、40日間の従軍に際して、政府の機密費から一人あたま700円の大金が支払われている。おまけに、報酬に加えて、口外できぬ「支度金」も受け取っていた・・・のだそうです。この小説に描かれた「戦争」とは、盧溝橋事件に始まった謂わゆる「支那事変」のことのようです。作者は小柳逸馬という普通の感覚を持った1人の日本人の目を通して見た、軍隊という組織、軍人の思考回路、食糧事情などを書き、戦争というものがなんと愚かで、壮大な無駄遣いかを炙り出して見せてくれました。☆浅田次郎1951年東京都生まれ。95年、『地下鉄(メトロ)に乗って』で吉川英治新人賞、97年「鉄道員(ぽつぽや)』で直木賞。2000年『壬生義士伝』で柴田錬三郎賞、06年『お腹召しませ』で中央公論文芸賞、司馬遼太郎賞、08年『中原の虹』で吉川英治文学賞、10年『終わらざる夏』で、毎日出版文学賞、16年『帰郷』で大佛次郎賞、19年菊池寛賞など、数々の賞を受賞している。15年紫綬褒章を受賞。その他著作に「日輪の遺産』『蒼穹の昴』『霧笛荘夜話』『マンチュリアン・リポート』『神座す山の物語』『我が心のジェニファー』『獅子吼』『おもかげ』「大名倒産』『流人道中記』などがある。

2022.08.27

コメント(0)

-

山椒の赤い実と庭の花

山椒の実使い良いように、キッチンの勝手口を出た所に、山椒の木を植えています。取らなかった実が赤くなり、気がつくと、弾けていました。以前は、実がなるのを待ちかねて摘み取り友人たちにも分け実の佃煮(醤油煮)を作り、保存していました。唐揚げにした、輪切りの秋刀魚と一緒に有馬煮風に・・・。すり潰した実を醤油で割り冷やした焼きナスにかけたりととても重宝していました。その友も亡くなり最近は、実の醤油煮も滅多に作らなくなりました。・・・・・・・・・・・・・・・・オキシペダラム(ブルースター)小さい体で次々と花を咲かせています。手前は、実生の「細葉百日草」です。・・・・・・・・・・・・・・・・柳葉ルイラソウとヤノネボンテンカとても涼しげです。アイビーゼラニューム手前の黄色い花はルドベキアタカオその向こうに見えるのはダイソーの絞り咲き百日草どちらも真夏の庭の1番の元気印です。ダイソーの絞り咲き百日草大きくならない種類かと思っていました。ところが、花壇に植えたら、普通の百日草と同じように背が伸び、次々と花を咲かせています。真ん中の花の花弁は、まるで矢車菊のように見えます。千両の茂みの影で、今年も逞しく咲いています。このところ、横浜は朝夕涼しくなりました。夜の寝苦しさからも解放され、やっと生き返りました。

2022.08.21

コメント(26)

-

草笛物語・葉室麟

☆草笛物語・葉室麟・祥伝社文庫・2020年9月20日 初版第1刷発行・羽根藩シリーズ5★羽根藩寛永9年(1632年)。信州松本から転封され、九州、豊後羽根に五万二千石を拝領したのが、本書の舞台、羽根藩の始まりである(『蜩ノ記』より)。赤座颯太は13歳になる。父の兵庫が江戸定府だったため、江戸で生まれた。何かあるとすぐ涙することから、泣き虫颯太と呼ばれていた。2年前から、世子鍋千代の小姓として仕えている。同い年の2人は不思議にうまが合った。鍋千代は剣も学問も格段に優れていたが、実力以上に持ち上げられることが多く、何事も不出来ながら正直者の颯太が心安く打ち解けらるのかもしれない。流行病で颯太の両親が相次いで亡くなり、颯太は国許の藩校教授、伯父の水上岳堂に預けられることになった。鍋千代から餞別として、吉光の名刀(短刀)を授かった。吉光は京の粟田口派の名工で、相州の新藤五国光と並んで短刀の名手である。ただの遊び相手に過ぎないと考えているのだろうと思っていた鍋千代が、これほど自分のことを思ってくれていたのかと思うと胸が熱くなった。「わたしも来年のうちに国入りするだろうから、その折にはまた会おう」と言った。大名の子が国入りするのは家督を相続して藩主となる時である。鍋千代が国入りすると聞いて、やはり颯太はほっとした。国元で側近になることはないだろうが、鍋千代の目の届く所に出仕できるのなら、やはり心丈夫だと思えた。伯父の水上岳堂は、優しく出迎えてくれたが、あらためて颯太に向かうと、「まだ元服前の身で父母を亡くしたそなたは大変だとは思うが、ひとが生きていくのに苦難はつきものだ。その苦難とどう対峙したかでひとの値打ちは決まるのかもしれぬ。これからの日々は全て修行だと思って生きることだ」と、しみじみと言った。岳堂の言葉は颯太の胸に沁みた。颯太は相原村にある、藩の薬草園に預けられることとなった。百姓の子ら、3人の友ができた。一年程すぎ、颯太は14歳になっていた。藩主良房が急逝し、世子の鍋千代が慌ただしく元服し、家督を継ぎ、名を吉通(よしみち)と改めた。吉通は国入りすると、直ぐに颯太を小姓として召し出し、相原村の薬草園から通うことを許した。吉通が薬草園から通って良いと言ったのには、彼なりの考えがあったのだ。吉通は野駆けと称し、小姓4人を引き連れ、度々城の外にでた。颯太の目を通して信頼できると見定めた、百草園の番人檀野正三郎、藩校教授水上岳堂などの話に耳を傾けた。颯太の百姓の3人の友とも交わり、信頼関係を築いて行った。聡明な吉通は、藩主としての自らがなすべきこと、進む道を探っていたのだった。事件が起きた。藩主の若さを良いことに、己れが藩を支配しよう暗躍する、藩主一門の三浦左門を阻止せんと吉通は自ら立ち上がった。颯太を筆頭に、小姓はじめ彼が信頼する8名を引き連れ、真っ向から立ち向かったのだ。颯太は吉通から授かった短刀を持ち、命がけで、自ら左門に立ち向かった。全てが終わったとき、若き藩主吉通がとった態度は見事であった。傷だらけの颯太を案ずるように、順右衛門の娘、深雪がそっと寄り添う。深雪が傍に立った瞬間に、颯太は全ての痛みを忘れたのである。愛馬淡雪に跨る吉通を先頭に歩いて行く、若者たちの後ろ姿を、檀野正三郎と戸田順右衛門は見つめていた。「順右衛門、われらはついに名君をいただくことになるのではないか」と言い、順右衛門は「何の、まだまだです。」といい、自分達が彼らの年齢だった頃のことを、しみじみと語り合った。♣︎ 鍋千代=羽根藩世子。藩主良房が急逝すると、家督を継ぎ、名を吉通(よしみち)と改めた。♣︎赤座颯太江戸では世子鍋千代の、そしてのちに藩主となった吉通の小姓として仕える。父=赤座兵庫、母=鶴。♣︎水上岳堂羽根藩、藩校教授。颯太の母方の伯父にあたる。♣︎藤林平吾小姓仲間の1人。俊秀で知られている。♣︎檀野正三郎訳あって現在は薬草園の番人。戸田順右衛門の義兄。♣︎檀野薫=正三郎の妻、戸田順右衛門の姉。♣︎桃=娘♣︎ 戸田順右衛門鵙(モズ)と呼ばれ、恐れられている。未だ30前だが、噂では、過失を犯したものをあたかも鵙が獲物を狙うように苛烈に責めると言う話だ。♡羽根藩(うねはん)シリーズ1.蜩ノ記(2011年)2.潮鳴り(2013年)3.春雷 (2015年)4.秋霜 (2016年)5.草笛物語(2017年9月) ♣︎葉室麟(1951年〜2017年)北九州市小倉生まれ。西南学院大学卒。地方紙記者などを経て、2005年、「乾山晩秋」で歴史文学賞を受賞し、文壇へ。07年、『銀漢の賦』で、松本清張賞、2012年『蜩ノ記』で直木賞受賞。「草笛物語」の単行本が刊行された3ヶ月後の12月23日逝去。享年66。藩主、吉通。そして颯太のその後に期待が膨らみ、すぐにでも続編が読みたくなりました。けれど、悲しいかな、このシリーズはこれで終わりになってしまいました。作者の葉室麟さんが、この本が刊行された僅か3ヶ月後に、帰らぬ人となられました。

2022.08.21

コメント(0)

-

高砂ユリとミニヒマワリ

今年は余りの暑さに見に行くのが遅くなってしまいました。残念ながらピークを過ぎ花が少なくなっていました。これまで、「ミニひまわり」と勝手に呼んでいましたがほんとの名前はなんでしょう?この花はとても逞しく、勝手に種を飛ばし、道路脇や、歩道の木の根元の至る所で土のあればどこにでも芽を出し逞しく咲いています。・・・・・・・・・・・・・・・フト、思い出したのが岡村公園で咲いている「ひまわり・アポロン」でした。枝分かれして咲くところといい花の大きさや形といいよく似ています。違いがあるとすれば上のミニヒマワリは、は芯になる茎があり、そこから枝葉を伸ばしています。下のアポロンは地面に広がるように枝を伸ばし咲いています。↓ひまわり・アポロン( 撮影場所:岡村公園)

2022.08.18

コメント(26)

-

透明な螺旋・東野圭吾

☆透明な螺旋・東野圭吾・文芸春秋・2021年9月10日 第1刷発行・書き下ろし・ガリレオシリーズ 第10弾ープロローグー昭和40年代初め、高校を卒業して千葉の紡績工場で働く女性が恋をして子供ができた。相手の男性は喜び結婚しようと言い、生まれて来る子供のために懸命に働いた。その彼が過労のため、出産の一月前に脳出血で死んでしまった。実家の両親に頼る訳にはいかない。貯金などなく、来月の家賃を払える見込みもない。ろくに食事を取っていなかった上に、栄養を母乳に取られてしまうからだろう、ある日、部屋で貧血を起こし意識を失った。もう無理だー。働いていた紡績工場の近くに、「あさかげ園」という児童養護施設があった。工場見学に来た子供たちは明るく、元気そうに見えた。あそこならしっかり育ててくれるに違いない。夜が来るのを待ち、赤ん坊に母乳を与え、タオルに包み、横に赤ん坊のために手作りした人形をおき、上から毛布をかけた。人形の背中には彼と2人で決めたその子の名前「望夢」とマジックで書いた。♣︎島内千鶴子5年半前まで、あさかげ園と言う児童養護施設で働いていた。1年半前にクモ膜下出血で死亡。生前、ナエさんという女性を母のように慕っていた。♣︎島内園香千鶴子の娘。♣︎ナエさん=本名、松永奈江。ペンネーム=アサヒ・ナナ。絵本作家。編集者は、彼女の作品は化学ものが多いと言う。湯川学と知り合いらしい。♣︎上辻亮太島内園香と同居。園香は上辻のDVに怯えていた。10月6日、海上保安庁のヘリが南房総沖で漂流している上辻の遺体を発見した。遺体は背後から銃撃されていた。♣︎根岸秀実銀座にあるバー「VOWM」の経営者兼ママ。♣︎湯川学帝都大学理工学部物理学科教授。ガリレオと称される天才物理学者。これまで恋愛遍歴や家族構成などは謎のままだった。草薙とは、大学時代のバトミントン部のチームメイトということになっているが、本人によると、湯川が所属していたのは陸上部で、バトミントンは試合のときに、頼まれて助っ人として出ただけだと言う。♣︎湯川晋一郎元医者。湯川実の父。引退を期に、認知症と多臓器不全の妻と横須賀のマンションに住む。湯川は母親の世話のために、しばらく、そのマンションに滞在している。♣︎草薙俊平警視庁捜査一課の警部、係長。湯川と同じ帝都大学で社会学を学んだ後、警視庁へ。行動力、判断力に優れた捜査一課の名刑事となる。♣︎内海薫警視庁捜査一課の刑事であり、草薙の部下。女性だからという理由で特別扱いされることを嫌う。観察眼が非常に優れており、独自の動きで犯人を追い詰めていく<独り言>ストーリーは島内園香を中心に、比較的淡々と進みます。これは駄作だったかな、と思いつつ読んでいました。ところが、作者は意外な形で私を裏切ってくれました。この作品では、これまでベールに包まれてきた湯川学(ガリレオ先生)の「私生活」が明かされます。クールな面しか書かれて来なかった彼の、人間味に溢れた一面が紹介されています。また、彼には高校時代から付き合っていた彼女がいたそうですが、ある日、他に好きな人ができたと宣告され、別れた(ふられた)とか。本作品では、その彼女は登場しませんが、次回作にどのような形で繋がるのか、楽しみができました。

2022.08.18

コメント(0)

-

素敵なコリウスと東の散歩道の花

コリウスこんなお洒落な色のコリウスが欲しいです。他のプランツとの配置も心にくいばかり・・・。調べてみました。このコリウスは、どうやら「コリウス ゴリラ Jr.シリーズ」らしいと判明しました。・・・・・・・・・・・・・・・・・↑ エキナセア 3種ー お詫び ー名前を間違えて書いてましたm(__)mルドベキアは間違いです。カタナンケさんのコメントを読み、気がつきました。カタナンケさんありがとうございましたm(__)m・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・アンゲロニア・エンジェルフェイス 2種この花は、初めてみました。上が「ピンク」、下が「ウエッジウッドブルー」の名札がついていました。でも、これは植えたくないです(笑)・・・・・・・・・・・・・・・・東の散歩道にある、公園の花たちです。この公園と遊歩道一帯に植えてある花や花木は魅力的なものが多いです。近くの店では、なかなか手に入らない品種が多いのが残念です。

2022.08.15

コメント(24)

-

オランダ宿の娘・葉室麟

☆オランダ宿の娘・葉室麟・ハヤカワ 時代ミステリ文庫・2020年10月15日 第1刷発行元来は薬種問屋だった長崎屋が阿蘭陀宿となったのは、寛永年間であった。当初は薬種商のかたわら、当時江戸に来ていたポルトガル人やスペイン人の旅宿も兼ねていた。だが、鎖国により、オランダ人の定宿になった。会所から役料、賄い料の支給を受け、長崎奉行の支配下にある。1806年、丙寅(へいいん)の大火が起きた。るんの父、源右衛門23歳、母かつ17歳、夫婦になったばかりであった。長崎屋は焼け落ちた。当時オランダ商館長だったドゥーフは、長崎屋が再建の資金を得られるように、3年の間、年に砂糖20俵を贈り続けた。長崎屋ではこのことに深い恩義を感じ、おかつがるんに話す火事の話の最後は「カピタンさんの恩を忘れちゃ罰があたるよ」という言葉で締め括られた。『日本とオランダの架け橋に。〈長崎屋〉の娘、るんと美鶴は、江戸参府の商館長が自分達の宿に泊まるのを誇りにしていた。そんな2人が出会った、日蘭の血を引く青年、丈吉。彼はかつて宿の危機を救った恩人の息子だった。姉妹は丈吉と深く心を通わせるが、廻船問屋の殺しの現場に居合わせた彼の身に危険がふりかかる・・・・・。「シーボルト事件」などの史実を題材に、困難な中でも想いを貫いた姉妹の姿を描く歴史小説の傑作』「文庫本カバー裏面の説明書き」より♣︎るん=長崎屋の長女。♣︎美鶴=るんの2歳下の妹。長崎屋の次女。♣︎源右衛門=るんの父、長崎屋の当主。長崎生まれ。阿蘭陀通詞の見習いとして、オランダ使節の江戸参府の供をして出てきた時に、先代源右衛門の目に留まり家つき娘のおかつの婿になった。♣︎かつ=るんと美鶴の母親。長崎屋の家つき娘。♣︎ドゥーフ長崎のオランダ商館長。蘭和辞典「長崎ハルマ」を編集した。♣︎道富丈吉オランダ商館長だったドゥーフと遊女との間に生れた息子。長崎奉行はドゥーフの願いを聞き入れ、道富という姓を与えた。ドゥーフの帰国後は日本に残り唐物目利となった。♣︎沢駒次郎=抜け荷の疑いで失脚した沢助四郎(元オランダ通詞、源右衛門の友人)の子で、通詞になる為長崎屋に滞在中。助四郎亡きあと源右衛門が引き取った。のちに、るんの婿となり、源右衛門引退後は、長崎屋を継ぐ。♣︎シーボルト=オランダ商館医。オランダ人ではなく、南ドイツ、バイエルン生まれのドイツ人。そしてただの商館医ではなく、スパイだとも言われている。♣︎間宮林蔵=蝦夷地御取締御用掛の伴として蝦夷地に渡り、その後蝦夷地御用係となる。

2022.08.15

コメント(0)

-

オキシペタラムが咲きました\(^^)/

8月12日オキシペタラム(別名:ブルースター)大津市(滋賀県)に住む友人が種を送ってくれました。6月初めに種を蒔き、発芽して喜んだのも束の間、翌日には全部、姿を消しました。後日、犯人が判明。何故か土の中から一斉にニョロニョロ出てきたのです。たぶんヨトウムシの小さいのかと・・・。なんとか生き延びたうちの一本が蕾をつけ、花が咲き出しました。もう一本も蕾ができています。背丈は約20センチ。こんなに早く咲くとは思わなかったので驚いています。友達の話では、種が嫌というほどできるので出来たらどんどん摘み取った方が良いとか。これから秋まで次々と咲いてくれそうです。横浜は台風が近づき、雷が鳴り時おり、雨が激しく降っています。昨日、ゴーヤのカーテンを一旦下ろしましたがどうやら風は強く無さそうで、こちらは、夜のうちに通り過ぎるようです。どうぞ、雨の被害がこれ以上大きくなりませんように・・・。

2022.08.13

コメント(20)

-

今朝の富士山 & 秋の気配

6時29分 岡村公園よりここ数日、風が強いせいか、富士山がクッキリ見えます。雪がないと間が抜けたような姿ですが雲の衣装をまとった、今朝の姿はなかなか素敵でした。今朝、お使いに行く前に久し振りに東の散歩道を歩いてみました。早くも秋明菊が咲いていました。黄花コスモスも・・・。我が家の秋明菊は、葉っぱがカラカラ状態咲きそうな気配すら見えません。この秋明菊は特別で、毎年開花が早いです。それでも 秋の気配を感じて嬉しくなりました。私にとっては、真夏が「読書の季節」このところ本ばかり読んでいます。図書館で借りた本は読み尽くしあとは予約待ち…。ゴーヤを届けに行った近所の友人から、6冊借りてきました。彼女も無類の読書好き!6冊のうち2冊は私も好きな作者です。残りは、ほとんど読んでいなかったりはじめまして、の作者ばかり・・・。自分で選ぶとついつい同じ作者に偏ってしまいます。はてさて、途中で投げ出してしまうかファンになるかそれも、楽しみです〜♪

2022.08.11

コメント(18)

-

鹿の子百合と白い百日紅

真夏の日差しのなか、純白の花は涼やかで素敵でした。鹿の子百合門へ続くアプローチ横に、数本写真では数が分かりにくいと思いますが並んで咲いているのは見事でした。いつも通る道路の脇道だったため今年、初めて気がつきました。鹿の子百合も良いなと、つい植えたくなってしまいました (*^^*)

2022.08.09

コメント(22)

-

アルルカンと道化師・池井戸潤

☆アルルカンと道化師・池井戸潤・講談社・2020年9月17日 第1刷発行・書き下ろし・半沢直樹シリーズの第5作目 「オレたちバブル入行組」以前の若き日の半沢直樹を書いた作品アルルカンとは?ピエロと共に伝統的なイタリア喜劇に登場する人気のキャラクター。ずる賢いアルルカンと純粋なピエロの対比は、画家たちが好んで取り上げるテーマの一つ。♣︎半沢直樹東京中央銀行 大阪西支店 融資課長半沢は審査部調査役として辣腕を奮っていたが、業務統括部長の宝田信介と事あるごとに対立し、多くの場合、徹底的に論破したため、飛ばされたらしい。♣︎渡真利忍=半沢の同期。融資部企画グループ調査役。行内きっての情報通。♣︎岸本真治=東京中央銀行頭取♣︎仙波友之=仙波工藝社社長大阪市西区のオフィス街に本社を構える美術系の出版社。♣︎堂島政子友之の伯母。堂島商店社長の未亡人。♣︎本居竹清=立売堀製鉄会長。♣︎仁科 譲画家。現代アートで大成功を収めた世界的な画家。3年前に、パリのアトリエで謎の自殺を遂げた。♣︎佐伯陽彦=仁科 譲の友人。画家志望だった2人は、共に励まし合い親しくしていた。画家志望だった仁科譲と佐伯陽彦は、若き日、共に堂島商店で働いていた。その後、仁科譲はパリで大成功を収め、世界的な画家となった。生涯のテーマとなったのは「アルルカンとピエロ」である。病弱だった佐伯陽彦は故郷に帰り、療養しながら絵を描いていたが、失意の内に若くして亡くなった。かつて、2人が働いていた堂島商店は大阪西区のオフィス街にあり、洒落た煉瓦造りの建物であった。現在は、仙波工藝社の本社屋として使われている。時は、21世紀になって間もない頃、半沢が大阪支店に赴任してようやくひと月が経つ。仙波工藝社にM&Aの話が浮上。買手はインターネット関連の新進企業、ジャッカルであった。ジャッカルは自社の美術館を持ち、仁科譲のアルルカンとピエロは、美術館の目玉だった。仙波工藝社の意向は無視し、強引にジャッカルとのM&Aを押し付けようと、陰で糸を引くのは宝田信介・業務統括本部長であった。宝田は、かつて審査部調査役として辣腕を奮っていた半沢が、事あるごとに対立し、徹底的に論破した相手であった。真っ当な融資案件として進めようとする半沢が率いる融資課と、買収で押し切ろうとする両者は真っ向から対立。何故、ジャッカルはM&Aの相手として仙波工藝社を選んだのか・・・。・・・・・・・・・・久し振りの半沢直樹シリーズの新作です。懐かしい名前や、地名が次々と登場します。最後の「やられたらやり返す」、あの痛快な「倍返し」は、この作品でも健在でした。

2022.08.09

コメント(0)

-

ヤノネボンテンカと庭の花

矢の根梵天花(ヤノネボンテンカ)アオイ科ヤノネボンテンカ属Kさんから頂いた大好きな花です。とても儚げな見た目とは裏腹にとても逞しく大きくなると抜いて、調節しています。それでも、庭のあちらこちらで芽を出し健気に咲いています。ルドベキアタカオ酷暑にもめげず元気に咲く良い子です。先週は35度を超える日が続きバテバテでした。「真夏は読書の季節」と、決め込んで本ばかり読んでいます。このところ涼しくて生き返りました。ホッとしたのもつかの間また、週明けから猛暑が戻って来るとか・・・。またしばらく巣篭もりの日々が続きそうです。

2022.08.06

コメント(20)

-

過ぎ去りし王国の城・宮部みゆき

☆過ぎ去りし王国の城・宮部みゆき・(株)KADOKAWA(文庫本)・平成30年6月25日:初版発行・2015年4月:単行本発行♣︎尾垣真(おがきしん)中3、第1志望の県立高校に推薦が決まった。ポスト受験生である。家は5年前に、父が脱サラして始めた「パイナップル」という名のカレーショップを営む。繁盛している。♣︎城田珠美真の同級生。タマちゃん。真の隣のクラスの美術部員。絵が上手い。♣︎佐々野一朗47歳。通称パクさん。高名な漫画家のアシスタント。真が絵を保護した前日、銀行のロビーで絵を見て気に入り、写真に撮りパソコンの壁紙にした。その状態で、絵に触れると、絵の内部に<入れる>いうことに気がついた。♣︎ 秋吉伊音(あきよしいおん)10年前、まるで神隠しにあったかのように、忽然と姿を消した。以来、ずっと行方不明のままの女の子。銀行の展示パネルに貼られた、可愛らしい<おうち>の絵の中に、一枚だけ、場違いな城の絵が貼ってあった。どう見てもそれは、大人が描いたデッサンだ。真が窓口に呼ばれて戻ったら、絵が床に落ちていて、その絵を男性客が踏みにじりくしゃくしゃにして行ってしまった。真は、台無しになったその絵を、とっさに救出して持ち帰ってしまった。城は森に囲まれていた。見入っていた真の頭に、先生が原文で読んでみろと言った、お薦めの短編小説の中にあった「Princess of Kingdom gone」というタイトルがよぎった。「過ぎ去ってしまった王国」という意味だろうか。夜、絵を持ち上げ顔を近づけて見ると、匂いを感じた。森の匂いだ。鼻先を風が撫でたような気がした。絵の中の木立が揺れている。手を伸ばし絵の上に指を置いてみたら、森が動いている。風が吹いている。真は絵の中に、アバター(分身)を書き込むと絵の中の世界に入り込めることを知った。鳥の姿になり塔に近付いた真は塔の中に閉じ込められている女の子の姿を見つけた。絵から指を離すと、ただの絵に戻った。あの絵の中には別の世界がある。真は絵が下手だ。絵の上手い美術部員の城田珠美にアバターの制作を頼んだ。絵の中に入った2人は、塔の中に閉じ込められているのは女の子だと確信した。真と珠美の他に、偶然同じ絵をロビー見つけ、魅入られた男性がいた。名は佐々野一朗、47歳。高名な漫画家のアシスタント、通称パクさんである。パクさんは、その尖塔の中の女の子を知っていた。名は秋吉伊音、10年前、両親と暮らしていた二間のアパートから、まるで神隠しにあったかのように、忽然と姿を消していた。以来、ずっと行方不明のままだ。大雑把にいうと、真、珠美、パクさんの3人が、知恵を出し合い、それぞれのアバター姿で絵の世界に入り込み、その女の子を救出するというお話。これって、スマホのゲームの世界でしょうか? 全くその手のジャンルに疎い私には、ストーリーに付いて行くだけで大変でした。2016年に発行された「悲嘆の門」も同じように、四苦八苦したことを思い出しました。☆宮部みゆきさん1960年生まれ、61歳(2022年8月現在)。推理作家・小説家、作品のジャンルは、推理小説、時代小説、ファンタジーと幅広く、直木賞はじめ、様々な賞を総なめにされています。私のお気に入りの作家さんの1人です。

2022.08.06

コメント(0)

-

羽化途中のセミ

今朝は珍しいものを見ました。ラジオ体操が終わったとき、仲間のSさんに呼ばれていってみるとちょうど羽化したばかりの蝉でした。透き通るような緑色の翅の美しいこと・・・。しばし見惚れていました。こんなに明るい時間に羽化して大丈夫かしら。大きな蟻が右前足に取り付いた時は、簡単に追い払っていました。網を持った子供もいましたしすぐそばにはカラスもいました。さりとていつまでも見守っている訳にもいかず気になりつつ、帰ってきました。

2022.08.01

コメント(20)

-

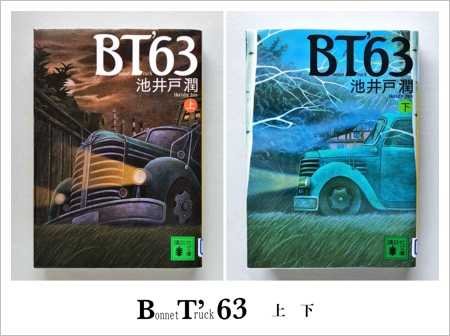

BT’63・池井戸潤

☆BT’63(上)(下)・池井戸潤・講談社文庫・2006年6月15日 第1刷発行・2003年3月6日 単行本発行 朝日新聞社♣︎大間木琢磨=34歳。2年もの間、心を病み職を失い、妻、亜美とは離婚。入院中に、琢磨の荷物は亜美と暮らしていた中目黒のマンションから川崎の実家に戻されていた。社会の中での居場所を失ってただけでなく、琢磨は、自分自身も見失っていた。♣︎大間木史郎=琢磨の父。5年前に死亡。相馬運送が倒産したのち、鉄鋼会社勤務。琢磨の母である女性と出会い、結婚。琢磨が父の遺品に触れると、不思議なことが起きた。琢磨の目の前に現れたのは、かつて父が生きた40年前の風景だった。琢磨の父・大間木史郎は、相馬運送、総務課勤務。会社立て直しのために、画期的な新規事業宅急便を企画、銀行の融資も取れ、順調なスタートを切った。だが殺人事件に巻き込まれて会社は倒産。愛する人も失う。若き日の父が体験した相馬運送での仕事や、愛した女性との日々と苦悩・・・。壮絶な日々を頑張って生き抜いた父が生きた日々を追体験して、琢磨は改めて父の強さ、凄さを知ったのであった。今後の人生を生きていく自信が持てなくなっていた琢磨が、父の生きざまを追体験する内に、自らの生きる道を見つけて、再生していく話。

2022.08.01

コメント(0)

全18件 (18件中 1-18件目)

1