[読書案内] カテゴリの記事

全219件 (219件中 1-50件目)

-

《再掲載》読書案内 山の音/川端康成 戦後日本の中流家庭を描く

【 川端康成 / 山の音 】●はじめに吟遊さんから『暇だから川端のイラストを描いてみた。だから過去の投稿を再アップして!』と依頼を受けました(^^;)まさに「小人閑居して不善を為す」を地で行くものですが、それを言ったら『私って有閑マダムなのよ』ですってさ(*'ω'*)ともあれ、過去の投稿を再アップ致します。秋の夜長に、川端をお読みいただけるきっかけになれば、誠に幸いです(*^_^*)※イラスト 令和六年初秋◆戦後日本の中流家庭を描く川端康成という作家は稀にみるナショナリストで、こよなく日本を愛する文豪だ。ノーベル文学賞受賞作である『雪国』も、東北のひなびた温泉宿における芸者との淡い恋心を描いたものだし、『伊豆の踊子』も伊豆で出会った旅芸人の踊子に、苦悩を抱える旧制高校の男子が癒されていく話だ。この『山の音』でさえ、日本の「家」を舞台にした二世帯同居家族と、出戻りの娘に翻弄させられる父の姿があったりする。戦後、お茶の間を賑わせたホームドラマとは全く趣が違い、主人公の息子の嫁に対するほのかな恋心や、息子が浮気をしていることへの怒りなどを盛り込みながらも、老いへの恐れ、若さへの憧憬、生きることへの疲労感など、実に文学性の高い作品に仕上げられている。「家」という日本独特の家族のあり方から生じる苦悩は、おそらく西欧社会にはなかなか受け入れられにくいデリケートな問題なのではなかろうか?そんな中、川端康成は果敢に「日本」を描いていこうとする姿勢が窺える。それは孤高でさえあり、他の作家を寄せ付けない品格に溢れている。川端康成 北山杉を背にさて『山の音』だが、この小説はあまりにも有名で、様々な文芸評論家から高い評価を得ている。私自身、川端作品の中でこの小説が一番好きかもしれない。とりわけグッと来るのは、主人公が、息子の浮気に耐え忍ぶ健気な嫁に声をかけるところだ。「菊子は修一に別れたら、お茶の師匠にでもなろうかなんて、今日、友だちに会って考えたんだろう?」慈童の菊子はうなずいた。「別れても、お父さまのところにいて、お茶でもしてゆきたいと思いますわ」長年連れ添った古女房なんかより、長男の嫁の方が若いし綺麗だし、何より意地らしい。息子の浮気が原因で離婚してしまったら、そんな恋しい嫁とも別れて暮らすことになってしまうのかと思うと、内心、平常ではいられない。このあたりの心理描写は、さすが川端だ。嫁との関係はあくまでも潔癖なものだが、ほのかに漂う恋の調べが、耳もとで聴こえて来そうな気配なのだ。また、主人公の夢の中で、顔のない女を犯しかけるくだりは、一気に読ませる。本当なら嫁の菊子を愛したいのに、夢でさえ良心の呵責をごまかすため、顔のない女の乳房を触るのだから。『山の音』に関しては、皆が口を揃えて傑作と評価している。もちろん私も異論はない。平成の世となった昨今、これほどの最高峰を登り詰める作家がどうも見当たらない。ぜひとも、何とかして、ポスト川端康成が登場してはくれまいか? 平成の川端を待ち望んでやまない、今日このごろなのだ。『山の音』川端康成・著★吟遊映人『読書案内』 第1弾(1~99)はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾(100~199)はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第3弾(200~ )はコチラから

2024.10.05

コメント(0)

-

《再掲載》読書案内 女生徒/太宰治 新感覚でヴィヴィッドな小説

【 太宰治 / 女生徒 】●はじめに新聞のエッセーで太宰治の詩に目がとまった筆頭管理人は、さっそく吟遊さんに一報を入れる。感動した吟遊さんはといい、つらつらと太宰のイラストを描いたそうな。なお吟遊さんに言うには、『このイラストは太宰が女生徒を書いたころをイメージして描いた』とな。そして『以前に女生徒の記事は投稿しているので、イラストを添えて再度アップしてほしい!』と依頼を受け、本日の運びとなった次第です。※太宰イラスト 令和六年盛夏◆新感覚でヴィヴィッドな小説太宰治の著書は片っ端から読んで、何やら青春の虚無感とか孤独感にどっぷりと浸かっていたような記憶がある。『人間失格』は青春のバイブルにもなっていたし、持っているだけでカッコイイ気がした。そういう意味で、坂口安吾も似たような感覚のニヒリズムとデカダンスを備えていた。私の知人などは、内容もろくに知らず、読みもしないのに坂口安吾の『堕落論』を、コートのポケットやバッグに忍ばせていたとか。もうこうなると、文庫本一冊といえども、ファッションの一部なのだ。それを持っているだけで、クールに生まれ変わった錯覚を抱いてしまうのかもしれない。太宰治の小説は、戦前→戦中→戦後と、その時代によってかなり作風が変化している。とりわけ評論家から賛辞を受けたのは、戦時下での小説で、『新釈諸国噺』と『お伽草子』だ。それらは、“珠玉の短編”と評価されている。さて『女生徒』。この小説は女性一人称スタイルを取っていて、語り手が女学生である。新感覚でヴィヴィッドな言い回しの中に、核心をついているのだが、例えばこんな具合だ。「朝は灰色。いつもいつも同じ。一ばん虚無だ。朝の寝床の中で、私はいつも厭世的だ。いやになる。いろいろ醜い後悔ばっかり、いちどに、どっとかたまって胸を塞ぎ、身悶えしちゃう。朝は、意地悪」どうだ、この感性! この小説が出版されたのは、太宰30歳の時。現代の30歳の男性が、多感な女子高生の心理状態を、これほどまでにリアルに想像できるだろうか?! 他にもこんなところがある。「私がもらった。綺麗な女らしい風呂敷。綺麗だから、結ぶのが惜しい。こうして坐って、膝の上にのせて、何度もそっと見てみる。撫でる。電車の中の皆の人にも見てもらいたいけれど、誰も見ない。この可愛い風呂敷を、ただ、ちょっと見つめてさえ下さったら・・・」可愛らしいもの、素敵なものを、誰かに自慢したい気持ち、少しだけ認められたい気持ち。このウブな女子の感性を、当時30歳の太宰治が見事に表現していて、それがまた驚くほどの完成度の高さなのだ。『女生徒』は、物質的には不自由を強いられようとも、つましい生活の中にささやかな幸福を感じたり、あるいは嫌悪を抱いたり、女子のデリケートな心理を鮮やかに表現した小説である。もしも私が、何か一冊バッグに携帯するとしたら、この『女生徒』にするかもしれない。ファッション・アイテムとしての『堕落論』より、数倍は私をクールにさせてくれる作品だからだ。『女生徒』太宰治・著●おわりにご参考まで、太宰治の「女生徒」を投稿したのは平成24年(2012年)10月20日で、すでに12年も前の話です。思えば吟遊さんもチャッキチャキの中年女性でした・・・ということで、人生五十年で言えばすでに老人の域ですな(^^;) それでこのごろは暴飲暴食のツケにおおいに慄いていらっしゃいますが、そろそろ真剣に健康と向かい合わないといけませんね(^_-)老婆心ならぬ老爺心まで(*'ω'*)ときに、仏壇で般若心経を諷経する身で、『オーマイゴッド!』はいただけませんな(>_<)★吟遊映人『読書案内』 第1弾(1~99)はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾(100~199)はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第3弾(200~ )はコチラから

2024.07.27

コメント(0)

-

吟遊映人が影響を受けた五人

【吟遊映人が影響を受けた五人】最近よく耳にするのは「推し」という言葉。職場の若い女の子たちが使っているのを聞いているので、何となく意味は理解できた(笑)要は、積極的に支持したい、皆に推薦したいぐらいのお気に入りの人物のことを「推し」と言うのだとか。うん、それなら私にもいる。でも「推し」と言ってしまうほどミーハーな気持ちではないので、あえて「影響を受けた」と言う硬い表現にさせてもらう。(とは言え、「推し」の5人と表記を変更しても良いのだけれど・笑)ここに記載する5人は、少なからず私の人生において指標となった人物で、この場を借りてもっと私の「推し」を多くの人に広めたいと思っている。①②③④⑤私の「推し」は上記の5人だけれど、皆さんの「推し」と被る人物はいるだろうか?自分が何者かを知りたいとき、影響を受けた人のことを頭の中に浮かべてみて欲しい。~ご案内~★吟遊映人『読書案内』 第1弾(1~99)はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾(100~199)はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第3弾(200~ )はコチラから

2024.05.04

コメント(0)

-

吟遊映人が影響を受けた五冊

【吟遊映人が影響を受けた五冊】過去に《吟遊映人blog》では、「金閣寺」・「ノルウェイの森」・「わたしを離さないで」を扱いました。・要約・読書案内・要約 (上)・要約 (下)・読書案内人にはそれぞれ大切にしておきたい何かがある。例えば本だったら、私の場合は上記の5冊なのだ。それらがどんなふうに自分に影響を及ぼしたのかは、よくわからない。でも、間違いなく私はエーキョーを受けた。おそらく、きっとーー~ご案内~●著書●著者&著者名★吟遊映人『読書案内』 第1弾(1~99)はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾(100~199)はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第3弾(200~ )はコチラから

2024.03.23

コメント(0)

-

読書案内No.209 村上春樹/ノルウェイの森 トレンドを超えてノーマルになった

【 村上春樹 / ノルウェイの森 】ハルキストたちを差し置いて、私のような五十代のオバちゃんが今さら『ノルウェイの森』について語るのも、おこがましい話である。なので今回は本当にざっくりとだけ、感想めいたものを語ることにする。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~私がこの小説と出合ったのは、すでに30年以上も前のことだ。あれから何度となく読み返しているけれど、ポイントとなるのは、主人公のワタナベとか、その周辺の人物たちは、ある一定の経済力のある家庭を背景にした、中流ないし上流に所属する部類であるということ。そんなこと特に関係ないと思われるかもしれないが、この経済的バックボーンを知らないと、そのオシャレな会話の意味するところも流れる音楽の雰囲気も、まるでつまらないものになってしまうからだ。度々、成り行きのように交接するシーンが出て来るが、それだって、貧乏人が他にやることがなくて、街で引っ掛けた年増の女を貪るような低俗な行為とは違う。やることは同じでも、そこにある種のドラマ(?)があるのだから驚く。でも決して愛情ゆえの繋がりではない。村上作品の中に出て来る交接のどれもに当てはまるが、ものすごく孤独めいていて、共鳴を深めたいとする男女の儀式的なものなのだ。快楽を求めるだけではない代わりに、愛とか恋とか、そういう幻想なども含まれない。経済的に不自由はなくても、満たされない精神の均衡を交接によって、かろうじて保っているという危うさ。種の継続のための生殖行為ではない交接の在り方を示すような、そういうシーンに完成されているのだ。『ノルウェイの森』を官能小説といっしょにするな! と、怒られてしまいそうだが、あえて言わせて欲しい。村上作品の交接の在り方は、思うに、〝儀式〟なのである。ここまで言っておきながらも私は村上ファンなので、たいていの作品は読了済みである。短編集『女のいない男たち』は秀逸。オススメだ。~ご案内~●本●著者「村上春樹」●著者ロゴ●著書「ノルウェイの森」タイトルロゴ『ノルウェイの森』村上春樹・著★吟遊映人『読書案内』 第1弾(1~99)はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾(100~199)はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第3弾(200~ )はコチラから

2024.03.02

コメント(0)

-

読書案内No.208 カズオ・イシグロ/わたしを離さないで いずれ自分たちは「提供者」となる。だが深く愛し合っている2人ならば、猶予期間が与えられる・・・⁈

【 カズオ・イシグロ / わたしを離さないで 】夏に叔母が亡くなった。秋になって従姉も亡くなった。2人とも心不全だった。心臓の機能が著しく低下し、やがて生命としての役割を終えたのだ。近しい人が忽然と亡くなると、ふだんは考えもしないことを妄想してみたりする。例えば日本のどこかで誰かが交通事故に遭い、脳死状態になったとする。私の従姉がたまたまそのドナーから臓器提供を受け、一命を取り留めたとしたら・・・?あきらめていた人生を取り戻せるなんて、起死回生の術を施されたに等しいものだ。だが叔母も従姉も臓器提供のシステムには消極的で、寿命に逆らわず、延命措置も施さず、ロウソクの火がスッと消えるように亡くなったのである。私はそれで充分だと思った。確かに亡くなったことは悲しい。できることならもっと長く生きて欲しかった。だけど助かりたい一心で誰かの死を望み、臓器移植の日を今か今かと待ち構えるような立場にはなりたくないとも思う。いや、それは私の偏見だ。世の中には想像もつかないような身の上の方々がいる。だから物事の一面だけを見て、臓器移植のことを批難したくないし、無責任なことは言うべきではないとも思う。この問題は本当に難しくて、答えを容易に見つけられないことに軽い苛立ちすら覚えてしまう。何が正解なのかはわからないけれど、事実を事実として受け入れる強さと、流れに身を任せられるしなやかさを持ち合わせていたいと思った。そんな折、私はBOOKOFFで買ったカズオ・イシグロの『わたしを離さないで』を読んだ。あらすじは次のとおり。ヘールシャムという特殊な環境でキャシーは生活していた。物心ついたときから両親という存在はなく、代わりに保護官により様々な教育を施されて来た。そこで仲の良い友だちとつるんで遊んだり、ケンカしたり、また仲直りするという繰り返しだった。キャシーがとくに仲良くしていたのはルースで、気が強く、誰にも負けていない激しい性格をしていた。一方、癇癪持ちのトミーは、その滑稽な振る舞いからイジメの対象となっていて、皆がトミーのモノマネなどしてからかう中で、キャシーだけはそこから一歩引いているのだった。キャシーとトミーはグループの輪からこっそり抜けて、2人きりで過ごすことがあった。2人は、皆の前では話せないような突飛なことを真剣に話したりする中で、特別な友人関係が作り上げられた。16歳になると、キャシーの周辺は性交についてとても混乱した意見が飛び交った。保護官のタテマエとしては、「肉体の欲求を尊重する」とのことだったが、実際には、女子寮から男子寮を訪問することは禁止されていて、またその逆も禁止されていたからだ。普通の人にとっての性交とは、子どもを作るための行為だが、提供者であるキャシーたちには子どもができないのだ。だが、仲間内では、性交しておかないと、将来、よい提供者になれないという意見がまことしやかに言われていた。腎臓やすい臓が正常に機能するには、人並みの性交が必要なのだと・・・さらには、深く愛し合う2人ならば、提供者となるまでにしばらくの猶予期間を与えられるという噂が流れた。そんな折、ルースはトミーとカップルになって、もちろん性交もした。ルースはトミーとだけでなく、他の男子とも性交した。その後しばらくして2人は破局したが、キャシーの仲裁により、復縁した。だが周囲の友人たちは皆、トミーはキャシーとカップルになるのだと思っていた。ルースとトミーは長くは続かないだろうと思っていたのだった。著者のカズオ・イシグロは日本人の両親のもとに生まれ、5歳のときにイギリスに移住した。すでにイギリス国籍を取得しているため、イギリス人である。代表作に『日の名残り』があり、英国最高の文学賞とされるブッカー賞を受賞している。映画化もされており、名優アンソニー・ホプキンスとエマ・トンプソンの出演により、数々の映画賞を受賞し、話題を呼んだ。2017年には、ノーベル文学賞を受賞した。こんなに華々しい経歴の作家が描く世界なんて、凡人の私には理解できるはずなどない、そう思っていた。どうせ何か社会風刺を効かせた、いわゆる反体制的な作品なのでは・・・?と。だがそれは大いなる誤解だった。いや、少なくとも『わたしを離さないで』においては、そういう胡散臭い類のものではないことは確かである。イギリスのどこか田舎の某所に、ひっそりとたたずむヘールシャム施設。そこではクローン人間が将来良き提供者となるため、一般人のように教育を施され、友情を育み、青春を謳歌する。物心ついたときから自分の臓器が誰かに移植されることを知っていて、それほど長くは生きられないことも何となく理解している。恋を知っても愛する誰かと生涯を共にすることは叶わず、子どもはできない。そんなクローン人間も、傷付けば涙は出るし、生(性)への欲望もある。物語はさも実在のことのように淡々と綴られていく。SF小説のようでありながら、淡い恋愛小説のようでもあり、実は若者向けの青春小説なのかもしれないとも思える。絵画でシュールレアリズムという世界観を表現するダリやマグリットのような、精神の均衡を脅かされるような恐怖感もある。とにかくスゴいと思った。私小説とは対極のところにあるジャンルなのに、どの場面を切り取っても真実に見えてしまうのだから不思議だ。この作品は、私がこれまで読了した本の中でも、生涯で忘れられない小説となるのは間違いない。『わたしを離さないで』カズオ・イシグロ・著~ご参考~★吟遊映人『読書案内』 第1弾(1~99)はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾(100~199)はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第3弾(200~ )はコチラから

2023.11.25

コメント(0)

-

読書案内No.207 笹沢左保/愛と孤独と 愛とは孤独で苦しいもの--妻子ある男の苦悩を綴る

【 笹沢左保 / 愛と孤独と 】六十代の女性が美容院などで愛読する雑誌に『素敵なあの人』がある。(五十代の私なんかもわりと読んでいるけれど)その雑誌に連載している冨士眞奈美(※敬称略)のエッセイは白眉である。(わずか1頁の記事だけど)内容としては、著名な俳人の句と冨士眞奈美本人の作った句を取り上げて、日常のあれやこれやを語るのである。女優・冨士眞奈美は作家としての一面も持ち合わせ、その才能は多岐にわたる。私の卒業した高校の先輩であり、卒業生皆の憧れの的と言っても過言ではない。ところで今回なぜ冨士眞奈美の話題を冒頭から導入したかと言えば、『愛と孤独と』に登場するヒロイン光瀬亜沙子のモデルとなった御仁だからである。つまり、『愛と孤独と』は著者である笹沢左保の私小説なのだ。だが残念なことに、巻末の解説によると「(笹沢左保がこの告白小説を)書いていること自体が苦痛になって連載を途中で打ち切ってしまった」とのこと。私としては短編小説として捉えていたため、何ら違和感は覚えなかったけれど、本来なら続きがあるのだと言われれば、素直にその先を読んでみたい気もするーー内容はこうだ。作家の「ぼく」は、六本木のバーで売れっ子女優の光瀬亜沙子と半年ぶりに再会した。亜沙子は裏表のないサッパリとした性格で、知的な女性だった。自分とは十歳ぐらいの歳の差があるが、人見知りのぼくは、不思議と亜沙子の前では自然体になれた。その場限りの付き合いである知人なら何百人といるが、亜沙子とはそうではなかった。ウマが合うーーと言ってしまえばそれだけなのかもしれないが、ぼくと亜沙子の場合、それ以上の何かがあったことは確かだ。しかし忘れてならないのは、ぼくにはすでに妻も子もいるという現実なのだ。もちろん、2人の息子はかわいい。だが妻とはギクシャクしていて家庭内別居をして久しい。さらに、ぼくには宗方悦子という存在もあった。デザイナーであり、自立した女性だが、愛人と呼んでよいものか、男女の関係を長いこと続けている。この先、亜沙子との関係がどうなっていくかは別としても、宗方悦子とは遅かれ早かれ精算しなくてはならない。そんな折、亜沙子が長期の海外旅行(取材旅行)に出発することになった。それは数ヶ月にもわたるのだ。これまでのように、ぼくらは気軽に会うことはできなくなってしまう。週刊誌の記者から、亜沙子との密会をすっぱ抜かれ、追いかけられる日々の中で、自分はただただ小説を書くことに没入するしかなかったのである。笹沢左保と言えば売れっ子作家で、時代小説・ミステリー小説が何百本もTVドラマ化されるなど、その名を知らない人はいないと思われる。代表作に『木枯し紋次郎』シリーズ、『ドライバー探偵夜明日出夫の事件簿』シリーズなど多数ある。晩年のいかりや長介が出演し、主役に扮した刑事ドラマシリーズ『取調室』も、笹沢左保の原作である。それほどの売れっ子作家ともなれば、そりゃもう女性は放っておかないだろう。浮いた話がいくつもあって当然。大人の恋愛なので、誰も文句は言えまい。それにしてもモテる。ご本人は決して自慢のつもりではないだろう。週刊誌の記者から追い回されて、辟易しているのは文章から伝わってくる。苦悩の日々を送っていることもよく分かる。そうは言っても、、、モテる男の自慢話にしか思えないのは私だけだろうか?もしかしたら笹沢左保本人も、自分を客観的に捉えたとき、そこに気付いてしまったのかもしれない。だからこそ打ち切りという形でこの私小説にピリオドを打ったのであろう、、、などと私は想像してしまう。それにしても笹沢左保の受けた打撃は相当なもののようであった。スキャンダルとしてマスコミに騒ぎ立てられたことにより、食べ物が喉を通らなくなり、不眠症に陥ってしまった。酷い精神的苦痛を強いられたことにより、仕事にも支障をきたすようになったのである。昭和という時代性もあり、芸能人に人権なんてあってないような扱いだったのは、なんとなく私にも覚えがある。とは言え、その後の笹沢左保の残した多くの作品や精力的な活動を見れば、人生のどん底も一つの過程として上手く昇華していたことが理解できる。『愛と孤独と』は笹沢左保の中ではイレギュラーなタイプではあるが、作家の素顔が垣間見られて興味深い内容となっている。日頃、偏った読書傾向のある方など、純文学の箸休めにでもいかがだろうか?『愛と孤独と』笹沢左保・著★吟遊映人『読書案内』 第1弾(1~99)はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾(100~199)はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第3弾(200~ )はコチラから

2023.09.02

コメント(1)

-

読書案内No.206 朝井リョウ/何者 今の時代、弱みを見せてはならない。足元を掬われないためのテキスト

【 朝井リョウ / 何者 】きっかけは息子の本棚をのぞいたときだ。どれもこれも私の読んだことのない小説で、何となく好奇心から感想を聞いてしまったのだ。とくに朝井リョウの『何者』は直木賞受賞作とカバーにうたっていて、それほどの話題作となったとは今の今まで知らなかったからだ。「俺、読んでねーし。代わりに読んで、あらすじだけ教えて」息子の大学時代、書店で何気なく手に取り、買ったのはいいが、結局読まずじまいで今に至るとのことだった。中をペラペラめくってみると、確かに新品のままで、読んだ形跡ナシ!これでは直木賞受賞作が気の毒だと思い、一読してみた。あらすじはこうだ。御山大学の拓人と光太郎はルームシェアをしている。控えめでどこか傍観者的な拓人に対し、光太郎は明るく社交的で人気者。そんな2人もいよいよ就活が始まった。留学から帰国した瑞月は光太郎の元カノだが、いまだに光太郎のことが忘れられない。そんな瑞月の健気な様子を見ている拓人は、実は密かに瑞月に想いを寄せている。拓人はもともとサークルで演劇をやっていたのだが、芝居で食べていくのは難しいためあっさり辞めた。だが、拓人のサークル仲間であったギンジは一人でも劇団を立ち上げ、脚本を書き、皆と同じような就活はしていない。その様子をどこか冷めた目で見ている拓人。拓人と光太郎の住むアパートに、瑞月の友人である理香がカレシの隆良とルームシェアをしていて、そこに度々皆が集まって就活の情報交換をしていた。だが、隆良だけは皆と一線を画し、持論を繰り広げるのだった。著者の朝井リョウは平成元年生まれの早大卒。『桐島、部活やめるってよ』で、すばる新人賞を受賞し、文壇デビューを果たしている。本作『何者』では直木賞を受賞し、映画化もされ、飛ぶ鳥を落とす勢いのある作家だ。着目すべきは、登場人物らが本心とは裏腹に、いかに充実した生活を送っているかというさりげない自慢話をTwitterにあげていることだ。一方で、もう一つの裏アカウントを使って、仲間内の誰かを誹謗中傷することで、鬱屈したストレスを解消しているいやらしさもある。そこには妬みや憎しみ、漠然とした将来への不安がうかがい知れる。この手の小説は、昔、似たようなものがジュニア向けの小説にあったような気がする。もちろん素材は違うが、時代が変わるとこんなにも話題性のある作品になるものなのか。「誰かがあなたの悪口を陰でコソコソ言っているのを想像してごらんなさい。あなたはどんな気持ちがしますか?」と言うようなイジメ対策の啓蒙書にもあったけれど、この作品はそういう類とも少し違うような気がする。若い世代の想像力の欠如を非難しているわけでもなさそうだ。じゃあ一体テーマは何なのか?私としてはテーマうんぬんより、ざっくりと若い人向けだと言い逃れしたいところだが、この作品に青春小説のような清々しさや甘酸っぱさは一切見受けられない。むしろ現実のエグいものを突き付けられた気分だ。しかも女子がとくに怖い。本当に怖い。主要キャラである瑞月と理香は、それぞれ海外留学の経験があるのだが、作者の悪意さえ感じられるほどに魅力を感じることができない。(つまり、共鳴できない)開き直って、ホンネとタテマエの垣根を取っ払い、言って良いこと悪いこと考えなしで、誰かに向けて言葉で叩きつける。あの戦意はムチャクチャだ。いやもしかして、自分を磨くと言うのはこう言うことなのか?表現するとはこう言うことなのか?アメリカナイズとはこう言うことなのか?一体、何者に向けての表現かは分からないが、「自己実現が人間にとって一番大切だ」と言う何者かに一石を投じる作品には違いない。(了)『何者』朝井リョウ・著 (第148回直木賞受賞作品) ★吟遊映人『読書案内』 第1弾(1~99)はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾(100~199)はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第3弾(200~ )はコチラから

2023.07.08

コメント(0)

-

読書案内No.205 川北稔/8050問題の深層「限界家族」をどう救うか 知られざる高齢ひきこもりの実態を浮かび上がらせる

【川北稔/8050問題の深層「限界家族」をどう救うか】「限界家族」という言葉を知ったのはつい最近のことだ。福祉系の仕事に就いている息子から聞いたのだ。「限界集落」という言葉は知っていたけれど「限界家族」という言葉は聞き慣れないものだった。しかもその響きは何やらリスキーで深刻さが滲んでいる。とりあえずどんなことなのか知りたいと、書店で手に取ったのがこの本だった。『8050問題の深層「限界家族」をどう救うか』という新書である。まずは8050問題(はちまるごーまるもんだい)とは何ぞや?・・・から紐解いていかねばならない。端的に言えば、80代の高齢の親が50代の子どもの面倒をみる、という世帯の抱える問題のことだ。※ここで言う50代の子どもというのは、無職あるいはひきこもり状態にある子どものことである。正直なところ私はこの新書をめくっていくにつれ、震えが止まらなくなった。これは正に、私と同世代とその親世代の問題だと確信したからだ。今でこそ付き合いが途絶えてはいるが、私の友人の一人が同じ苦悩を抱えていた。当時まだ20代だったころ、彼女(K美さん)にはひきこもり状態にある弟について、ずいぶんと神経をすり減らしていたのだ。K美さん自身は聡明で公立大を卒業していて、就職先にも恵まれ、フツーに生活するには不自由のない暮らしをしていた。一方、弟の方は確か、高校は中退してしまったが、どうにか飲食店に就職が決まった。だがその後すぐに辞めてしまったと聞いた覚えがある。どうやら人間関係に躓いたらしい。K美さんは姉として出来る限りのことはしたと思う。行政の窓口にも相談に出かけ、NPOの家族会にも足を運んだと言っていた。藁にもすがる思いだっただろう。だが、結果は惨憺たるものだったと。あれから30年近く月日が流れるが、K美さんの弟が社会復帰したかどうかは不明である。そして、もしいまだに当時の状況が継続中だとするならば、50代に突入したひきこもりの彼と、80代の両親が同じ屋根の下で暮らすという図式になるわけだ。正に、リアルタイムの8050問題ここにあり、である。『8050問題の深層』を読んで改めて知ったのは、ひきこもりの背景がどんなものであるかということだ。直接のきっかけが不登校や就活の失敗だとしても、それが長期化していくにはおそらく何らかの原因があるはずだ。たいていは性格的な問題として片付けられてしまいがちだが、単なる〝大人しい〟とか〝引っ込み思案〟という内向的な性格のせいだけでひきこもりが長引くものだろうか。昔は「慌てずにゆっくり見守ってあげましょう」的な暗黙のルールがあった。だが最近ではだいぶ変わって来ている。というのも、ひきこもりの背景に軽度の知的障害や学習障害などが関係していることがわかり始めたからだ。自閉症の一つでもあるアスペルガー症候群という社会的なコミュニケーションの困難などを特徴とするものは、知的発達の遅れや言葉の発達の遅れを伴わないため、この障害をスルーしてしまいがちなのだ。そのためそれに気付かず「生きづらさ」を感じたままひきこもっている人たちが、何百、何千人といるらしい。とは言え、ひきこもりの原因がアスペルガーだったとわかったところで、50代に突入した今になってどうしろと言うのか⁈ というのが当事者のホンネに違いない。その一方で、50代の子どもを支える80代の親世代にも何かしらの問題がありそうだ。つまり、精神医療を受けることの偏見が問題解決を遅らせる要因となっているのだ。そして最終的に老いて両親が亡くなると、一人取り残された本人の兄弟姉妹が慌てて医療機関なり行政窓口を訪れることになるというパターンが少なくないらしい。とは言え、暴力や自殺行為などが起こっていないことを理由に問題が先延ばしになっていることはやむを得ないと言えるかもしれない。(果たしてそれが正しいかどうかは別として)ひきこもる人への支援には長期的な関わりが必要となるため、そう易々と片手間に出来ることではないからだ。65歳以上のお年寄りが半数を超える集落を「限界集落」と呼ぶようになって久しい。急激に進む高齢化社会の中で、共倒れ寸前の「限界家族」を内包する問題は深刻である。昔はよく「共依存」という言葉が使われ、お互いを過剰に干渉する状態のことを言ったものだ。それが自立を妨げるからと、半ば批判的な意味合いが含まれていた。本書によれば、最近の考え方としては、「依存先を増やす」という自立支援にシフトしているようだ。依存先が家族限定にならないよう家族以外の依存先を増やし、社会からの孤立を防ぐという方法だ。8050問題を今日・明日にでも解決するという具体策はなく、支援にも決まった答えはない。周囲にそう言う事例はないからと、目を背けてばかりはいられない。私の場合、たまたま息子が福祉系の仕事に就いたことで、日本の社会福祉制度には諸問題が山積みとなっていることを知った。『8050問題の深層』は、現代日本において社会的孤立が決して他人事ではないと警鐘を鳴らす。ひきこもる人とその家族に対する支援のアプローチが掲載されているので、一つの例としてそれらを読むだけでも支援制度のあり方を知ることができる。8050問題について知っておきたい人、ぜひ手に取って欲しい。(了)『8050問題の深層「限界家族」をどう救うか』川北 稔・著 NHK出版新書★吟遊映人『読書案内』 第1弾(1~99)はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾(100~199)はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第3弾(200~ )はコチラから

2023.06.17

コメント(0)

-

読書案内No.204 斎藤美奈子/挑発する少女小説 時代と文化を超えて世界中の少女に訴えかける普遍の文学ジャンル

【斎藤美奈子/挑発する少女小説】私は多感な思春期の読書傾向に、初めて後悔した。もちろん自分自身の、である。一体何をどう読んで来てこうなってしまったのか、、、?スポンジのように多くの教養を吸収したであろう小・中学校時代。私は世間一般で女子の必須アイテムでもある少女小説というものと、ほぼほぼ無縁だった。こよなく愛したのは岩波少年文庫から出ている『三国志』『水滸伝』、福音館書店から出ている児童書シリーズ、特に『アーサー王と円卓の騎士』など。それはもう夢中になって読んだものだ。そこから学んだものは、、、今となってはよくわからない。ただ、とにかく好きだったのだ。戦乱の世を刹那に生きる英雄・豪傑たちの魂に震えたのだ。だが、そんな自分の嗜好が、今となっては忌わしい。あの頃、どうして他の女子たちが好んで読んでいた少女小説を手に取らなかったのだろう、、、?私はもっと世間の動向とか流行に敏感になるべきだったのでは、、、?今さらそんなことを悔いても、詮無いことではあるが。いきなり私がこんなことをボヤき始めたのにはワケがある。私はフェミニズム系文芸評論家である斎藤美奈子の著書を読んだのだ。河出新書から出ている『挑発する少女小説』という一冊である。もちろん私も人生50年を生きて来て、女性論を説くお偉い方々の一言一句を盲信するようなアマちゃんではない。じゃあ何をそれほど後悔しているのか?それは、こちらの著書で取り上げられている少女小説のどれもがユニークで魅力的であるからだ。これを大人になった今の視点から読むのも良いけれど、うら若き乙女のとき、真っさらなな気持ちで読んでおきたかったと後悔しているのである。ちなみに私が大人になった今読んでみたいと思ったのは次の作品である。『赤毛のアン』の続編。『あしながおじさん』『秘密の花園』『ふたりのロッテ』『長くつ下のピッピ』どれも児童文学のベストセラーである。なんでもっと若いうちに読んでおかなかったのか、、、時間は取り戻せないし、こればかりは仕方がない。斎藤美奈子の文学評論がズバ抜けて面白いのは、何と言っても杓子定規ではないところである。通り一辺倒のレビューではなく、かと言って小難しく掘り下げるのでもなく、大人になった〝ちびまる子ちゃん〟的な物言いが見事にハマった感じなのだ。『挑発する少女小説』において、様々な児童文学が取り上げられているが、中でも『赤毛のアン』の続編は大人になった今、読んでみたいと思った筆頭である。少女小説とはあまり縁のなかった私だが、さすがに『赤毛のアン』だけは今も本棚の片隅に保管されている。小学生の頃だったか、テレビアニメとして放送されていたこともあるし、女子の間で話題にもなったからである。皆さんご存知の通り、『赤毛のアン』と言えば、孤児の女の子がカナダの大自然の中で明るくたくましく生き抜いて行く青春物語である。ところが斎藤美奈子の捉え方は違った。「実はみなしごの就活小説だった」と言うのだ。劣悪な環境である孤児院なんかに二度と戻りたくない主人公のアンが、マシュウとマリラ(初老の兄妹)の住む家庭に引き取られるために、並外れたトーク力とイマジネーションを働かせて2人の心を動かす。それはもはや「みなしごの少女が自身の居場所を確保するための戦いの物語」であると説いている(笑)もともと引き取り手のマシュウとマリラは、農作業の手伝いもできるだろうと、孤児の男の子を希望していたのだ。ところがどこでどう間違ったのか、やって来たのは女の子(アン)だった。自分が必要とされていないと気付いたアンは、何が何でも引き取られてみせるとばかりに躍起になるのだが、これを一つの「就活」と見なすところがおかしくて笑えた。『赤毛のアン』は二作目の『アンの青春』『アンの愛情』とさらに続き、最終話の『アンの想い出の日々』まで全11巻という長編作品となっている。いつだったか、『赤毛のアン』フリークの友人が言っていたのだが、続編を読んでいると、アンがどうやら更年期障害を患っているのか、始終イライラしているシーンが出て来るというのだ。それがホントかウソかは不明だが、何とも人間臭い少女小説(?)ではあるものだ。それも含めて続編を読んでみたいと思った。本書は他に『あしながおじさん』についてもレビューしている。なんと、「金持ち道楽息子が小娘に翻弄される物語」であると(笑)『大草原の小さな家』に至っては、「引っ越し、引っ越し、また引っ越し」という小見出しがついてる。(「新天地をめざしての移動」とはしないところが笑える)こう言う歯にきぬ着せぬ物言いのできる斎藤美奈子の著書は、実に魅力的だ。本来はもっとジェンダー論を盛り込んで少女小説を掘り下げていきたかったのかもしれない。抑圧された少女たちの魂の叫びを、少女小説の中から感じ取って、あれやこれやと批評したかったと思う。それが斎藤美奈子のお得意分野だからだ。だが以前のようにそこまでとんがらなくても、充分な求心力を持つ内容となっていると思う。ジェンダーの何たるかなんて、そう簡単には分析・理解されるものではないだろう。(つまり、なるようになると言うこと)本書は、少女小説と縁のなかった大人の少女(?)らに読書を勧め、新たな発見を誘う文芸評論となっている。もちらん、夢中になって読んだことのある人にも再読を促し、戦う少女たちの人生に焦点を当てることを勧めている。私たちの日常の読書は、このぐらい明け透けで、それでいて目新しい発見が一つでもあれば充分意義のあることなのではと思う一冊だった。 (了)『挑発する少女小説』斎藤美奈子・著★吟遊映人『読書案内』 第1弾(1~99)はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾(100~199)はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第3弾(200~ )はコチラから

2023.05.27

コメント(0)

-

読書案内No.203 産経新聞大阪社会部/「死」の教科書 〜なぜ人を殺してはいけないか〜

【産経新聞大阪社会部/「死」の教科書 〜なぜ人を殺してはいけないか】サブタイトル: 新聞は、なにか事があると、「命の大切さ」を訴える。校長先生も、なにか事があると「命の大切さ」を訴える。安倍元首相が凶弾に倒れて1年も経たないうちに岸田総理までもが命を狙われた。一国の首相が狙われたという民主主義の根幹を揺るがす行為であることはもちろんだが、人の命というものをあまりに軽く見過ぎているのではと思う事件だ。テロを起こして国家転覆を計りたいと思ったのか、革命もどきに酔いしれて英雄を気取りたかったのか。いずれにしろ数メートル先のターゲットを狙って爆弾を投げ込んだとして、自分の命すら脅かす蛮行だったのに、そのリスクは考えなかったのだろうか?それとも自分の命など惜しくも何ともなかったのだろうか?2016年のWHOの調査によると、自殺率が最も高い国はロシアで、次に韓国という結果が出た。ちなみに日本は7位だが、これを先進国7カ国にしぼると、第1位という不名誉な結果となってしまった。つまりそれだけに国民の幸福度が低いということなのである。平和で安全であるはずの日本が、どうしてこれほどまでに命を粗末にしてしまうのか、、、?社会学者ならこの結果をどのように読み解くのだろうか?いろんな疑問が次から次へと浮かび、一体どうしたらこんな不幸な凶行を回避できたのだろうかと考えてみた。だがその答えは見つからない。歴史は繰り返されるという哀しい現実を目の当たりにするのみだ。そんな折、私は産経新聞大阪社会部が発行した『「死」の教科書』を読んだ。これは平成18年から翌年にかけて連載された「死を考える」という記事に加筆の上、単行本化されたものである。少し古い著書ではあるが、こういうご時世だからこそ再読するべき1冊だと確信している。本書はまず〝子供たち〟の殺人についてから話が始まる。さかのぼること26年前の、神戸で起きた児童連続殺傷事件「酒鬼薔薇聖斗」を名乗る少年事件を振り返るところから、『なぜ人を殺してはいけないか』というテーマをほり下げるのだ。これだけ情報過多な時代にあって、昔かたぎの大人たちが「いけないものはいけない」と言っても通じない。それでは答えになっていないので、きっと今の子どもたちは納得しないだろう。本書では、学校の果たす役割、教育について語っている。小学校から導入されている性教育は、今や当たり前のカリキュラムであるが、「死」についての教育はない。むしろ「死」を子どもたちから遠ざけた環境にしている。その結果「命について考える機会も失われたのではないか」と。次に取り上げられるのは、ある日突然、何の前触れもなく降りかかる「事故」による死についてである。平成17年に発生したJR福知山線脱線事故は、乗客106人もの命が奪われた凄惨な事故であった。ここでは、愛する人を突然失うという遺族の耐え難い悲しみについて、淡々と取材されている。この未曾有の大事故で娘を失うこととなった父親の日記は、涙なくしては読めないものだ。突然の家族の「死」とは、本人の完結を持って終わるものではなく、その遺族にとって、暗いトンネルの中を這うような人生が続くということを忘れてはならない内容となっている。さらに、「死刑」についての死も取材されている。ここで誤解して欲しくないのは、死刑制度に対する反論ではないということだ。もちろん、日本という国家が、世界でも少数派の「死刑のある国」であることも踏まえた上で、その生々しい死刑執行の様子も取材されている。だが私は、産経の持論としては、極刑の存在価値を認めているように思えた。罪深き人間への戒めとして、「死刑」を掲げ続けておくべきという立場を取っている(と思う)。この章は賛否両論あると思われるので、各自がじっくりと熟読し、死刑制度における持論を展開して欲しい。人はこの世に生まれ出た瞬間から「死」と隣り合わせである。これは致し方ないことだ。「生」と「死」は、いわばセットになっているからだ。私の世代であるアラフィフから上の方々は、そろそろ人生の最後について、チラッとでも脳裏を過ぎることがあるのではなかろうか。本書では「最期をどこで迎えますか」というテーマで、終末期医療について丹念な取材がされている。日本人の最後は、孤独死でもない限り、たいていは病名が付いて病院で看取られるのが一般的なのだ。老衰なんて自然死は、今や夢のまた夢。在宅で家族に看取られて大往生を遂げる方は、現代日本に何パーセントぐらいおられるのだろうか?無粋なことを申し上げて大変恐縮だが、この著書が最初に発行されたのは2007年だが、この時点で一ヶ月間にかかる終末期医療費は平均で112万円。現在は物価の上昇でもっと高額になっている。人の命は決してお金には代えられない。だけど現実問題として「生きる」にはお金がかかるということ。いや、「生きるため」というより「生かされるため」の方が正しい言い回しだろう。一体、人の最後において、こんな結末を良しとするのを、誰が決めたのだろうか?最終章は、戦争と平和について書かれている。こちらの記述は秀逸で舌を巻いた。ここに、現在を生きる我々の心を震わすような記述があったので紹介したい。~~~~~~~~~~「戦争反対」や「平和の大切さ」を叫ぶことはあっても、戦争そのものについては、考えることすら放棄してきた。タブー視してきた。むろん誰だってあの時代には戻りたくない。戦争などしたくない。ただ、「戦って死ぬ」「誰かのために死ぬ」という「究極の死」の存在から目を背けてきたことで、何か大きなものを失ってきたのかもしれない。~~~~~~~~~~小国ウクライナが、大国ロシアを相手に、怯むことなく戦っているのはなぜか?簡単に答えなど出ないことは百も承知の上だが、この最終章を読むことでその片鱗が掴めるかもしれない、とだけ言っておこう。今を生きる私たちのバイブルともなり得る本書を、今こそ皆さんに読んでいただきたい。「死」についての意味とか意義を考えるきっかけになればと思う。 (了)「死」の教科書 〜なぜ人を殺してはいけないか〜/産経新聞大阪社会部 ★吟遊映人『読書案内』 第1弾(1~99)はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾(100~199)はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第3弾(200~ )はコチラから

2023.05.13

コメント(0)

-

読書案内No.202 モクモクれん/光が死んだ夏 見た目は同じでも中身は違うナニカを受け入れる俺は、狂人なのか

【モクモクれん/光が死んだ夏】松の内をとうに過ぎていますが、令和5年になって初めての更新です。本年も吟遊映人ブログをよろしくお願い申し上げます。新年最初の記事は何にしようかと考えていたところ、こちらの筆頭管理人がそのヒントとなるものをいくつか提示してくれました。中でも私の目を釘付けにしたのは、雑誌『ダ・ヴィンチ』の〝今月の絶対はずさない!プラチナ本〟というコーナーで扱っている読書案内です。(残念ながら、この記事を扱ったものが何月号かは不明です。参照として取り上げるのに詳細不足で大変恐縮です)そこで取り上げられた『光が死んだ夏』。今回はこの作品について少しだけ語らせていただこうと思います。作者であるモクモクれんは、この『光が死んだ夏』で商業誌デビューを果たしたとのこと。しかも最初はTwitterに投稿したマンガがバズったことから漫画家への道に進んだらしい。こういう経緯を耳にすると、つくづく思うのは、何がきっかけになるかわからない、ということです。昔は少し絵の上手な子がせっせと『りぼん』とか『なかよし』にマンガを投稿して少女マンガ家を夢見ていたものなのに。(たいていは撃沈だったけれど・・・)余談はこれぐらいにして、『光が死んだ夏』のストーリーは次のとおり。高校生のよしきは、親友のヒカルと一緒にいると、いつも違和感を抱いた。正確に言うなら、ヒカルが山で行方不明になり、半年経ってひょっこり帰って来てからのようすが、ヒカルであってヒカルではないように思えるのだ。よしきは思い切ってヒカルに言ってしまう。「お前やっぱ光ちゃうやろ」と。ヒカルは核心を突かれて驚くが、否定はしなかった。みるみるうちにヒカルの表情はこの世のものとは思えないグロテスクなものに変化し、大好きなよしきに抱きついて、「お願い・・・誰にも言わんといて」とお願いする。よしきはもともと内気でネクラだが、ヒカルとはなぜか一緒にいて心地良かった。見た目は光と同じでも、光ではないナニカと一緒にいることに少しだけ抵抗はあるものの、受け入れてしまう。このままではいけないとは思いつつも、よしきは己の気持ちに抗うことはできなかった。ホラーマンガ家と言えば、私の世代では、楳図かずおや水木しげるだろうか。特徴としては、とにかく読者を怖がらせることに重きを置いているせいか、グロテスクだしおどろおどろしい。容赦ないと言っても過言ではない。それでも水木しげるは、〝環境破壊〟とか〝恐れるべきは人間であり、妖怪ではない〟という社会的なテーマが感じられ、怖がらせるだけの読みモノには完結していない。一方、『光が死んだ夏』でデビューを果たしたモクモクれんはどうだろう?ホラーマンガというカテゴリに括るのは、とても難しく感じる。青春ストーリーでもあるし、ある種のBL的雰囲気も漂っているし・・・ただ一つだけ言えるのは、人間の苦悩を描くことがマンガという世界観で見事に成功しているということ。友情と言うにはあまりにも執着心が強く、重くヒリヒリするような感情。2人の少年の間に流れる底なしの川は、一体どこに向かって流れているのだろうか?読者はドキドキハラハラしながら続巻を待ち望むしかない。年の初めにホラーマンガの紹介だなんて、と思っているあなた、騙されたと思って読んで欲しい。昭和生まれの私たちが経験したことのない、鮮やかでエキセントリックな、それでいて令和のニュースタイルに仕上げられた完成度に度肝を抜く作品なのです。 (了)『光が死んだ夏』モクモクれん・著 ★吟遊映人『読書案内』 第1弾(1~99)はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾(100~199)はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第3弾(200~ )はコチラから

2023.01.22

コメント(0)

-

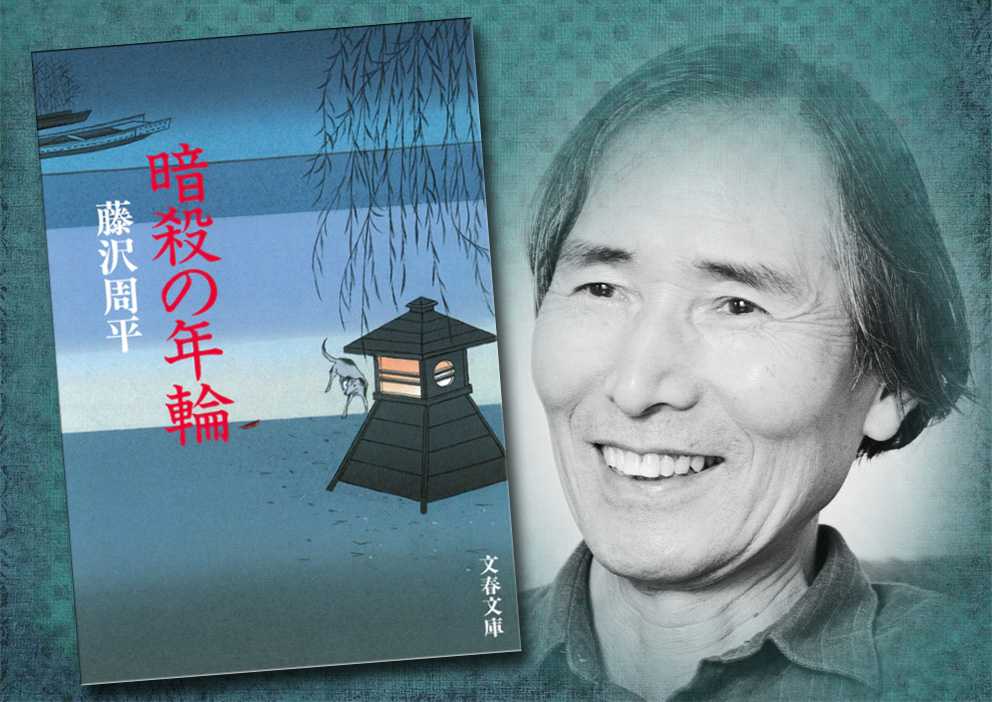

読書案内No.201 藤沢周平/暗殺の年輪 恋の終わり、男の色褪せた日常が再び始まる

【藤沢周平/暗殺の年輪】毎年のことではあるけれど、年末になると何かと忙しなくなり、気持ちに余裕がなくなってくる。焦りは禁物だと何度も自分に言い聞かせ、「一つ一つやらなくちゃ」と声にまで出してみる。それでもやっぱりこのままじゃダメだと思ったら、私は時間を作り出して読書を楽しむ。ほんの30分でもいいので、雑事から離れ、昔読んだお気に入りの一冊か、あるいはまだ未読の本を手にするのだ。お菓子BOXの中には食べかけの黒糖かりんとうがあったっけと思い出し、いそいそと小皿に盛り付けてみる。インスタントコーヒーを切らしているので、今はリプトンの紅茶しかないなぁと、マグカップにティーバッグを入れ、お湯を並々と注ぐ。メガネをくもらせながら紅茶の香りを楽しみ、いよいよ本の1ページをめくるのだ。私が本棚から選んだ一冊は、藤沢周平の『暗殺の年輪』である。表題作は第69回直木賞を受賞しているが、他に4篇ほど文庫本には収められている。いわゆる短編集である。どの作品も見事な筆致で甲乙つけ難いのだが、私の感情が大きく揺さぶられたのは『囮(おとり)』である。話はこうだ。甲吉はむさくるしい工房の片隅で版木を彫る版木師である。他にも数人の職人たちがくすぶっていたが、かつてのような勢いはない。版元は国貞、英山、豊国などの一流の絵師の版下をこの工房に回してくることはなくなっていた。しかし甲吉は与えられた仕事で日銭を稼ぐしかない。病に伏す妹のお澄に医者をよび、薬料を払い、体に力がつくようなものを食べさせなくてはいけないからだ。それにはとうてい版木師では賄うことなどできず、仕方がないので人に嫌われる下っ引きも請け負っていた。目明かしである徳十の配下となって働いた。両親のいない甲吉は、たった一人の妹と身を寄せ合って生きて来た。昔から甲吉の夢は決まっていて、お澄を一人前に育て、どこかに嫁にやることだけが生きがいだった。しかし、そんなささやかな夢さえ音を立てて崩れてしまった。毎晩疲れて帰る甲吉に、もはや希望などと言うものはなかった。ある日、徳十が仕事を持って来た。それは、賭場で人を刺し殺した網蔵が江戸に逃げ戻ったので、甲吉に一人の女を見張れというものだった。その女は網蔵の情婦だと言う。網蔵は長い逃亡生活に疲弊しているので、おそらく昔の女を頼ってやって来るに違いないという推測だった。女はおふみと言い、判でついたような生活をしていて、見張りは楽だった。下っ引きという仕事に引け目を感じていたが、おふみを見張る仕事にはいつのまにかときめきを感じ始めた。おふみが小料理屋の下働きから帰り、家に灯りが灯るのを見ると、甲吉は優しい気持ちに包まれるのだった。だが、もしもおふみがいつか現れる網蔵を待っているのだとすれば、甲吉はおふみにとって敵でしかない。やがて網蔵が捕まれば、甲吉はおふみを見張ることもなくなり、声を交わすこともなく二人は別れるのだ。そんなある日、異変が起きた。おふみが二人の男たちに家の中に引き摺り込まれてしまったのだ。甲吉は慌てて駆けつけ、懐から十手を取り出した。夕暮れ時で、男たちの顔はあまり見えなかったが、網蔵ではないことは確かだった。甲吉はおふみをどうやって助けるか考えた。おふみに十手を見せるのはまずい。だが十手なしでケリをつけるのはムリだ。考えあぐねていると、中から何やら物の倒れる音がした。甲吉は意を決して戸口から顔を突っ込んだ。この短編小説は、甲吉の淡く切ない恋を描いている。とは言え、その根底に流れるものは暗く陰鬱である。世間にも妹にも隠して下っ引きをしている甲吉の抱える闇の深さが、じわじわと読者の背徳的な好奇心を誘うのだ。一方、女の業とでも表現すべきか、おふみのしたたかさがラストで際立つ。甲吉がおふみの住んでいた家に再び訪ねてくる最後は、人間のどうしようもない情念を感じた。人気の絶えた小さな家を前に、悲しみと絶望で押し潰されそうな甲吉を想像すると、読者は涙を禁じ得ない。本当のところ、おふみはどんな立場にあったのかは何とも言えない。事実は、甲吉が惚れてはいけない相手に惚れてしまったということ。そしてその色恋は、叶わなかったというものである。年末に読む小説にしては、あまりにも暗いかもしれないが、藤沢周平作品の要とも言えるこの短編集は、生涯に一度出会って間違いのない一冊である。ぜひ皆さんにも忙しい日々の合間に、わずかでも時間を見つけて、読書を楽しんでいただきたい。 (了)『暗殺の年輪』藤沢周平・著 ★吟遊映人『読書案内』 第1弾(1~99)はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾(100~199)はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第3弾(200~ )はコチラから

2022.12.17

コメント(0)

-

読書案内No.200 石神賢介/57歳で婚活したらすごかった

【石神賢介/57歳で婚活したらすごかった】新型コロナまん延防止重点措置が延長された地域もあれば、解除された地域もあり、いまだコロナの収束は不透明なのです。そんな折、ロシアによるウクライナ侵攻と、このところ世界は不穏な動きを見せています。戦争やら疫病で閉塞感の漂う中、どうにかこの孤独と不安を解消して安定した生活とささやかな幸福に浸りたいと痛切に願ってしまうのは、いけないことなのでしょうか?由々しき状況なのは百も承知の上ですが、人は皆、置かれている自分のことが最優先であり、それは当然のことなのです。井上陽水の『傘がない』と言う歌の詞を思い出してください。都会では自殺する若者が増えている今朝来た新聞の片隅に書いていただけども問題は今日の雨 傘がないこの詞をざっくり要約すると・・・「どこで誰が何をしようが今の自分にとっては雨に濡れることの方が大問題なんだよ〜」と言うことなのです。(吟遊映人の勝手な解釈なので、あしからず・・・)つまり、人々のホンネに向き合うことは決して責められるものではないと思うわけなのです。私は『57歳で婚活したらすごかった』という新書を手に取りました。昨年(令和3年)出版された新書の中でも、かなり上位の売れ行きでヒット作です。著者は石神賢介で、四十代のとき『婚活したらすごかった』と言う新書をすでに出していて、それが空前の大ヒット。今回の『57歳で・・・』は、その続編とも言えるものかもしれない。アラフィフでバツイチシングルの私にとっては、かなり興味をそそられるタイトルでした。とは言え、私にとって結婚はあまりいい思い出もなく、苦々しいざらついた記憶が残るだけなので、これから婚活したいという意欲とは少し傾向が違います。何というのか、よそ様のなかなか公にできないプライベートな部分をのぞき見してみたい、という好奇心とでも言いましょうか?とにかく『57歳で・・・』は、そういう意味でこちらの意図するものを充分に満足させてくれる、赤裸々で、しかもリアリティーに溢れた内容となっています。著者は一度離婚歴があるが、子どもはいない。熟年期に突入して孤独を感じ、もう一度結婚したいと思ったとのこと。婚活の流れとしてはごくごくありきたりのパターンです。そこで婚活アプリ、結婚相談所、婚活パーティーなど様々な手段で出会いを求め、成功するための傾向と対策について探求しています。それがまた実にリアルで、それでいて不快にならないスマートなルポとなっていて、さすがはフリーランスの雑誌記者とうたっているだけのことはあると思いました。著者ご本人は、身長169cm、体形は普通、学歴は大卒で年収は900万くらい、容姿は並みより下、と謙虚で控えめなことを言っておられますが、毎週のように新規の女性と出会っているらしいのです。(ときには同衾もあり)あれれ?これはまさかの自慢話か?!と思う箇所もあるけれど、概ね、これが男性のホンネなのであろうと好意的に読むことができます。仕事柄、初対面の人を相手にしても会話は苦ではないとも書かれているので、コミュニケーションスキルは人より優れている御仁なのだと思いました。そんな著者の人柄やら性質を踏まえた上での一読は、かなり客観的な立場から楽しめると思います。久しぶりに手にしたこの新書、時間の経つのも忘れて一気に読了してしまいました!アラフォー、アラフィフのシングルの皆さま、どうぞ勇気を持って一歩を踏み出してくださいね〜それと、著者の石神賢介様、成婚したあかつきには、婚活の極意とか攻略本(?)などぜひともお書きください!!今から楽しみにしてますヨ♡ (了)『57歳で婚活したらすごかった』石神賢介・著 ★吟遊映人『読書案内』 第1弾はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾はコチラから

2022.03.12

コメント(0)

-

読書案内No.199 瀬戸内晴美/かの子撩乱 岡本太郎の母・かの子の世俗の常識を超えた生涯を描く

【瀬戸内晴美/かの子撩乱】去る9月15日(日)、息子の運転する日産デイズで朝霧高原までドライブに出かけた。その日は好天に恵まれ、気分は上々。持参した炭酸水(500ml)があっという間にからっぽになるほど、秋の気配にもまだまだ残暑が感じられた。 立ち寄ったのは富士ミルクランド。ここに来たのは20年ぶり。まだ息子が保育園児のとき、富士市に在住の友人が「動物とふれあえるよ」と、連れて来てくれたのだ。あのときはミニブタや仔ヤギを前に、おっかなびっくりで「かわいい・・・」と蚊の鳴くような声でつぶやいていた息子。今や同じ動物を見ても「ふーん」てなものだ。「ミニブタもいいけどさ、何か冷たいものでも食べたいなぁ」などと催促するしまつ。昔の懐かしい記憶に浸っている間もなくお店に入り、食券を購入。ジェラート・シングル(コーン)¥400(税込)メニューに迷うことなく「一番人気だヨ」とポップの付いている『あさぎりミルク』のジェラートに決めた。(※他にも朝霧いちご、牧之原緑茶、三ヶ日みかん、チョコレート等々たくさんあった。)「おいしいねー」と、親子で5分もかからずに平らげてしまった。 標高が高いこともあり、富士山をバックに高原を悠々と泳ぐパラグライダーを眺める。右も左もわからない初心者には一体どんな指導をするのだろうかと、息子とたわいもない会話を交わした。朝霧高原からは手の届きそうなところに富士の大パノラマが広がる。文字通りの絶景だ。いにしえより、富士山は女神とされている。私はその格調高く優雅な姿に、人目もはばからず合掌した。この美しい女神の前に、日本じゅうの山々がひれ伏するのを感じた。 私は瀬戸内晴美の『かの子撩乱』を読了した。芸術家・岡本太郎の母、岡本かの子を題材にした伝記小説である。かの子の夫は漫画家の岡本一平だ。まったく奇妙な話だが、一平はかの子を前にすると拝んだ。まるで、観音菩薩か女神のような扱い方で、「有難い」と言っては拝んだのである。当時のかの子の様相と言えば、背が低く、ころころ肥っていて、その上おかっぱ頭で、目だけがらんらんと輝いていると言った具合。どう欲目に見ても美人とは言えない。ところが一平は他の誰にもましてかの子の美を礼賛した。著者である瀬戸内晴美の表現を引用しよう。 「それはもう、夫が妻の美を認めるというような生やさしいものではなく、殉教者が守護神を渇仰するような、宗教的な礼賛ぶりである。」 ではなぜそれほどまでに一平はかの子を敬愛したのであろう?かの子の略歴をひもとくと、確かに目を見張るものがある。かの子の兄・雪之助は、一高・帝大というエリートコースに乗り、同級生の谷崎潤一郎と親友である。谷崎とは文学を通じて結ばれた友情であり、雪之助が夭折に見舞われた際も、彼をモデルにした作品を残している。かの子の天賦の文学的才能も、兄とその親友である谷崎との深い交友から影響を受けていたのは間違いない。かの子は兄の感化を受け、文学書を読みあさり、しきりに歌を作り、読売新聞などに投稿していた。言わずもがな、跡見女学校時代はすでに文学少女を気取っていたのだ。 だが、ただそれだけのことで一平がかの子を溺愛したわけではない。常識では考えられないようなことがこの夫婦間にはあり、絶望と悲哀の涙の末に出来上がった関係なのだ。そしてそこから生まれたかの子の小説は、川端康成などそうそうたる文士らから絶賛される。とは言え、女流作家としていよいよこれからという時にかの子は急逝している。享年50歳。全力で愛した一平ほか2人の男たちの女神は、はかなく散った。本来なら、円地文子、平林たい子、長谷川時雨、森田たまなどの同時代女流作家と肩を並べ、長く読み続けられる作品を残しているはずなのに、岡本かの子の小説は今一つ知名度に欠ける。一体なぜか?瀬戸内晴美の見解によると、死後遺稿として発表された作品には、一平の分身を感じるというのだ。遺作『生々流転』には明らかに作者かの子の死後の出来事が織り込まれていると。となると、純粋に岡本かの子一人の作品ではないため、なかなか後世においては評価しづらい面もあるに違いない。(当時、かの子の小説の大半を一平が書いたとか書かなかったとかいう臆測や推理が横行した。) そういうゴシップは脇に置いておくとして、私はやはり岡本かの子の才能を信じる。常軌を逸した行動も、強烈な愛情も、平衡感覚の欠如も、何かこう甘美に思えてしまう。私は結婚に破れ、長らく息子と二人きりの生活であるが、それに引き換え、岡本かの子には「全世界を敵にしても恐れなくていいほどの」強力な理解者に恵まれていた。それは夫・一平と息子の太郎である。ただただ羨ましい限りだ。おそらくきっと、著者の瀬戸内晴美も羨望の気持ちなくしてこの伝記小説を書くことはなかったであろう。その証拠に、瀬戸内文学には珍しく「美文と誇張」に彩られているからだ。『かの子撩乱』は、私の大好きな伝記文学の一つに数えたい作品である。 『かの子撩乱』瀬戸内晴美・著 ★吟遊映人『読書案内』 第1弾はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾はコチラから

2019.09.24

コメント(0)

-

読書案内No.198 坂崎千春/片想いさん 静けさと孤独の中につむぐ独身女性の独り言

【坂崎千春/片想いさん】仕事でクタクタに疲れて帰ると、もう何もやりたくない。それを見越してコンビニでおでんを買って帰る。私が好きなのは、大根、玉子、つくね、餅きんちゃくである。おつゆもたっぷり入れてもらうのだが、冷やご飯にかけて食べると美味しいからだ。小さな正方形の食卓におでんとご飯とお漬物を並べて、ささやかな夕餉を楽しむ。大学生の息子は帰宅が遅いので、私はいつも一人で食事を済ませる。こういう生活は決して嫌いではない。自分なりに時間を節約して自分のためのゆとりを作って楽しんでいるからだ。親子と言えども人格は違うのだから、自分の都合につき合わせるわけにもいかない。すでに成人している息子には息子のやり方があるし、都合もある。自分の責任において好きにやればいいのだ。 私の生活に彩りが感じられないという友だちがいるとしたら、思いつく点が一つある。それは“恋”をしていないということ。私はどこかで、恋を幻想だと思っている。誰かを好きになるのは結構なことだが、一歩まちがえたら宗教にも似て、対象相手のすべてを信じ、あこがれ、没入してしまう恐れがあるからだ。 そんな中、『片想いさん』を読んだ。著者は坂崎千春で、これが初エッセイ本となる。もともと『片想いさん 恋と本とごはんのABC』というタイトルで出版されたものだが、改題され、文庫化された。この作品はあくまでエッセイなので、小説のような劇的な展開があるわけでもなく、テーマ性を重視したノンフィクションとも異なる。とにかく静かだ。静かな日常と、地味な恋バナを自分なりに受け入れ、消化しようとする独身女性の告白である。 坂崎千春は作家は作家でも絵本作家であり、イラストレーターとして活躍する。東京芸術大学美術学部デザイン科卒。代表作としてJR東日本のSuicaのキャラクターであるペンギンや、千葉県公式マスコットのチーバくんなどを手掛けている。(ダイハツのテレビCMに登場する鹿のカクカク・シカジカなど人気キャラクターをも生み出している。) 『片想いさん』を読んでつくづく実感したのは、これだけの富と名声を手にしてもどこかで人は満ち足りることのできないイキモノであるのだな、ということ。坂崎千春は仕事では成功しているけれども、恋愛は成就することなく、いつも片想いで終わっているらしい。そのどうしようもない孤独感とか寂しさは、徹頭徹尾、終始一貫している。ご縁があって今後結婚し、子どもでもできれば胸にポッカリと空いた穴のようなものは埋められるかもしれない。(ご本人は年齢的にも子どもを生むのはあきらめたようだ。) 私がこのエッセイを支持する理由。それは紛れもなくリアリティを感じられるからだ。単なる日常の雑記的なエッセイなら、あえてこちらのつたないブログにアップして紹介するまでもない。私の心を鷲づかみにして放さなかった一文を紹介しよう。 ずっと秘密にしてきたことがある。ひとりの友人と妹には話したことがあるけれど。「わたしは両思いになったことがない」そして「男の人と寝たことがない」。三十二才にもなって。ただの一度も。 いや、驚いた。内容に驚いたのではない、決して。これほどまでに知名度もあり、芸人でもない一人のイラストレーターが、潔くも深いメッセージをつむぐのは珍しい。私は素直に応援したくなった。どうか神様、この作者に生涯のパートナーを見つけてやって下さい、と。でもきっとそんな私のよけいなお節介など一笑されてしまうに違いない。「シングルのお前に言われたくない」と。いずれにしても、世の中の、生まれてこれまでカレシのいない女性にはおすすめのエッセイ本である。やがてこのエッセイは手放せない愛読書に変わることだろう。 追記:エッセイの他に、手書きの料理レシピ、本の紹介などもされている。 『片想いさん』坂崎千春・著 ★吟遊映人『読書案内』 第1弾はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾はコチラから

2018.11.17

コメント(0)

-

読書案内No.197 早瀬圭一/大本襲撃~出口すみとその時代~ 国家に加担した「朝日」「毎日」の記事がもたらした悲劇

【早瀬圭一/大本襲撃~出口すみとその時代~】先月末、日本列島を直撃した台風24号の被害に遭われた皆さま、心よりお見舞い申し上げます。何を隠そう、我が家も大変な被害を受けました。屋根瓦がものの見事に吹き飛ばされ、家屋の外壁が見るも無残に引きはがされてしまいました。一時的な停電とは言え、真っ暗闇の中、申しわけ程度の懐中電灯を頼りに背中を丸めてただひたすらぼーっとしていました。22歳の息子にとっても物心ついてからの経験としては初めてのことで、「マジ、ヤベー」を連発するばかりでした。こんな時、人間なんて本当に無力です。自然災害の前にはもうお手上げなのです。泣きたいのを堪えてできることと言ったら、ふだんは埃を被った仏壇に手を合わせて念仏を唱えるぐらいが関の山。最後の手段、それはもう神仏にすがりつくしかないのです。そうです、宗教の力しかありません。そんな中、久しぶりにノンフィクション小説に手を出した。『大本襲撃』という国家権力による宗教弾圧事件を追った作品である。そもそも「大本」というのは、明治期に誕生した神道系の宗教である。開祖は出口なおで、京都府福知山市出身である。後に綾部市の出口家の養女となり、結婚もし、子どもを11人授かる。その後、大工の夫は酒浸りで体を壊し、寝たきり状態。不幸は重なるもので、長男が仕事場で自殺未遂し廃人同様となってしまう。さらには長女と三女が嫁ぎ先で発狂するという事態に陥ってしまった。そしてついに、苦労に苦労を重ねたなおも、神がかりとなる。発狂した長女や三女と明らかに違ったのは、なおには国常立之命が乗り移ったのである。それが嘘偽りではないことに、文盲だったなおが筆を執り、さらさらと神のことばを書き出したのである。それはなんと26年もの長きに渡り、膨大な量の神のことばの記録であった。 著者は早瀬圭一で、大本教とは無関係のライターである。たいてい宗教史などは、その信者が都合の良いことばかりを羅列するので読むに堪えないものだが、この『大本襲撃』はかなり客観的な立場から記述されている。早瀬圭一は大阪生まれで、同志社大学法学部を卒業。その後、毎日新聞社に入社。新聞社を退職後は大学勤務の傍らライターとして活躍しているようだ。代表作に『長い命のために』があり、大宅壮一ノンフィクション賞を受賞している。著書によれば、大本は「国家権力による徹底的な破壊行為」が、大正10年と昭和10年の二度行われた。当時、事件を報道した「朝日」と「毎日」の記事は、それはもう酷い書き方で、聖師・出口王仁三郎を怪物扱いし、あたかも大本を邪教であるかのように書き立てた。著者である早瀬は、自分が長年勤めた「毎日」の社員であったことなどから、何らかの贖罪の気持ちがあったのであろうか。当時の無責任極まりない大げさな記事を取り上げ、半ば自嘲ぎみである。 この弾圧では、出口王仁三郎を筆頭に、二代教主・出口すみ、出口日出麿以下千人近い幹部や信者が逮捕され、凄まじい拷問が日夜続き、暴行による獄死、自殺者が相次いだ。大本にとってのベースは、開祖である出口なおに乗り移った国常立之命である。この国常立之命というのは、日本神話において天照大神より上位に立つ神として重要視している。当時の日本国家としての神道は、天皇を崇拝するものであることから、大本は同じ神道と言えども異端となってしまった。さらに聖師・出口王仁三郎は軍部への影響力が強く、陸軍将校などに多くの大本の信者が名を連ねた。そのようなことから国家は、極右と結びついた大本を警戒し、結果として徹底的な弾圧を加えたのである。 私は特定の宗教を信仰している者ではないので、決して「大本」を過大も過小評価もするつもりはない。だが戦時中、特高警察による様々な思想の壊滅や宗教弾圧が巻き起こる中で、「大本」は日本が起こした戦争には協力していない数少ない宗教団体の一つである。(他の宗教団体は何らかの形で協力、転向を余儀なくされている。)また、「大本」からは生長の家の谷口正治(雅春)や、世界救世教の岡田茂吉などを輩出している。結局、戦後になって「大本」は無罪が確定した。当然である。日本は本当の意味で民主主義国家となり、信教の自由が認められたからだ。大本の弁護団は、「政府に対して賠償請求すべきである」と出口王仁三郎に進言した。しかし王仁三郎は「国民の血税に負うことは忍びない」とし、倍賞請求しなかったのである。(ウィキペディア参照) 「大本」の“大地を大切にしない限り地上に平和も来ない”という教えは、なるほどと思う。明治の開教当初から“金では世は治まらない。お土こそ大事だ。一握りのお土の方が百万円のお金よりも大切である”という考えは、現代の深刻な環境問題を考えても一理ある。 『大本襲撃』は、日本近代史上最大の宗教弾圧の実態と昭和史の闇をあぶり出している。報道記者の皆さん、このノンフィクション作品を一読し、今後の活動の自戒にしてもらえまいか。二度と凄惨な悲劇を繰り返さないためにも、新聞はいつも「事実」だけを報道するべきなのだから。 『大本襲撃~出口すみとその時代~』早瀬圭一・著 ★吟遊映人『読書案内』 第1弾はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾はコチラから

2018.10.08

コメント(0)

-

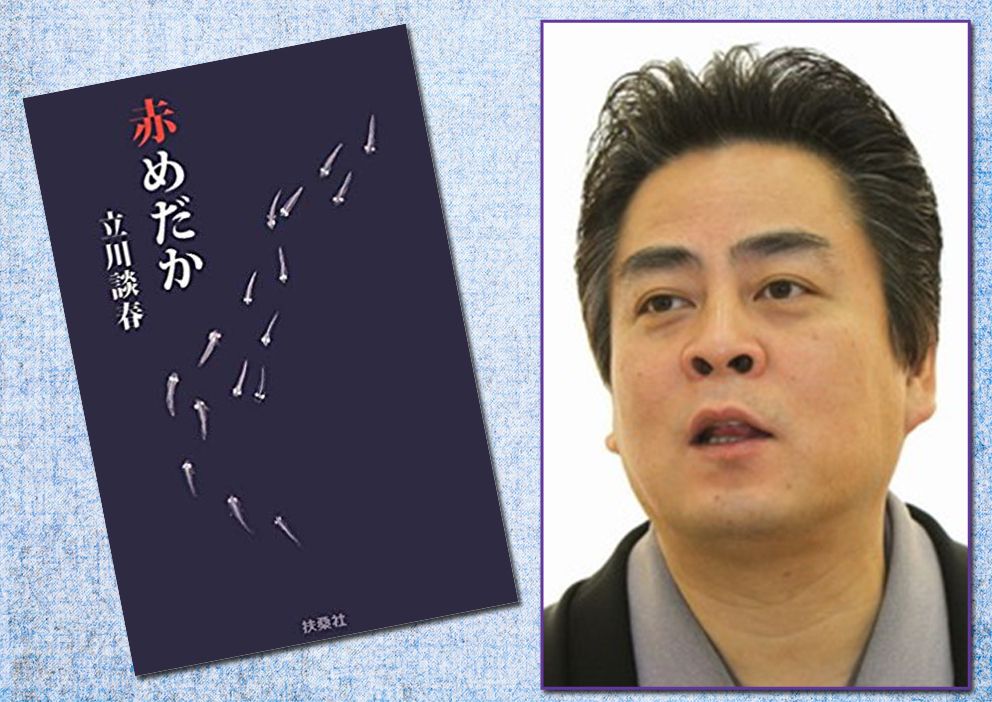

読書案内No.196 立川談春/赤めだか 17歳で談志に弟子入りした破天荒な男の青春エッセイ

【立川談春/赤めだか】やっと過ごしやすい季節になった。暑いと何にもしたくない。せっかくの休日でも扇風機の前に居座って、日がな一日ぼんやりして過ごすのが関の山だった。今年の夏はとくに暑かったので、自分に対する言いわけもあるし、堂々と無気力に過ごしてしまった。暑さ寒さも彼岸までとは言ったもので、だいぶ涼しくなって来たし、どれ一冊ぐらい本でも読むとするか、と言う気にもなった。とは言え、あんまり堅苦しい内容は疲れるし、身の毛がよだつ怪談モノにも触手が動かない。書店で文庫本のコーナーを行ったり来たりしながらあれこれ悩んだ末に決めたのが『赤めだか』である。 これは10年ほど前に一度話題になった、落語家・立川談春のエッセイ本だ。この作品で講談社エッセイ賞も受賞している。当時の私はかなりのあまのじゃくで(今もそうだけど)、話題になっている本を手に取るのがイヤだった。「私は流行になんか左右されないゾ」みたいな、ムダな意地を張っていたように思う。そんな理由からスルーしてしまったのだが、その後、再び『赤めだか』はスポットライトを浴びた。つい3年ほど前にテレビドラマ化されたのである。主役・立川談春を二宮和也、師匠である立川談志をビートたけしが演じるという豪華キャストであった。私はその時、心から原作を読んでみたいと思った・・・思ったのにすっかり忘れて読まずに今に至る・・・ 前置きが長くなってしまったが、とにかく『赤めだか』を読んだのである。著者である立川談春は、もともと競艇選手にあこがれていたようだ。中学校のころはさんざん父親に戸田競艇場に連れていかれたらしく、競艇選手の加藤峻二に惚れ込んだとのこと。本格的に競艇学校まで目指したところ、自身の身長が高すぎることで断念。結果として噺家の道へ進むこととなる。最近では高学歴の噺家も増えて来たが、談春は高校も中退し、中卒という身分で立川談志の門を叩く。『赤めだか』はそんな談春が立川談志に入門してから真打昇進に至るまでの青春の記録が、おもしろおかしく綴られている。 読んでいて思わずクスクスと笑いがこみ上げて来るのは、談志のおもしろいことを弟子の志らくが飲み屋でバラしてしまうところだ。 「えー、うちの談志は、世間では大変強面のイメージがありますが、実は趣味は、ぬいぐるみを集めることでして」 なんと、ぬいぐるみコレクションとな?!しかも一番可愛がっているのが、ライオンのぬいぐるみで“ライ坊”という名前までつけているらしい。さらに、バブル期に町工場の小さな会社の社長から社員旅行に招待された際のエピソードもおもしろかった。ハワイ旅行である。社長のはからいで(?)談志と談春はツインルームを取ってもらった。もちろん談春は顔面蒼白。師匠とツインになるぐらいなら野宿の方がマシだとさえ思う。 「僕、師匠とツインなんだそうです」「何!俺はお前と寝るのか」「すいません」すると(談志が)ポーチから、コロンを取り出して、「トイレのあとは、これを使え。いいニオイがする」と言った。ボクはコケそうになった。 と、まぁこのくだりも私は思わず吹き出してしまうほどおかしかった。他にも紹介したい箇所がいくつもあるのだがやめておく。キリがないからだ。 今や立川談春と言えば、「今、最もチケットの取れない落語家」の異名を持つ。(ウィキペディア参照)その一方で、『下町ロケット』などテレビドラマでは役者としても圧倒的な存在感で視聴者を魅了する。文庫本の帯には「談春さんは談志さんが残した最高傑作」と、ビートたけしが賛辞を送っているが、この『赤めだか』を読むとその理由がヒシヒシと伝わって来る。ところどころ自慢話か?!と思わせるところもなくはないが、それもご愛嬌。この秋の夜長に『赤めだか』を読んで、ぜひ皆さんにも笑ってもらいたい。疲労とストレスで悲鳴をあげそうな一日の終わりが、きっと少しだけ癒されるのではなかろうか。『赤めだか』 立川談春・著 (2008年講談社エッセイ賞受賞作品)★吟遊映人『読書案内』 第1弾はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾はコチラから

2018.09.29

コメント(0)

-

読書案内No.195 眉村卓/妻に捧げた1778話 妻の亡くなるその日まで毎日一篇のお話を書き続けた男

【眉村卓/妻に捧げた1778話】残暑お見舞い申し上げます。しばらくブログの更新が滞っていました。とくに多忙を極めていたわけでもなく、ごくごく日常をすごしていただけなのに、何か物事を継続するというのは大変難しい。根気と努力が物を言う哲学のような気もする。一週間に一冊本を読もう、一週間に一回DVDを鑑賞しよう、一週間に一度ウォーキングをしよう。何度となく自分に課して来た目標なのに、それが今日まで継続できたためしはない。ましてや毎日ショートショートを1本ずつ書くという気の遠くなるような継続は、たとえ作家と言えども容易なことではなかったであろう。 私は眉村卓の『妻に捧げた1778話』を読んだ。この作品はテレビのバラエティー番組『アメトーーク!』の“読書芸人”という企画において取り上げられ、ベストセラーとなっている。発売されたのはすでに2004年なので、10年以上も経って再燃しているのだ。(テレビの影響力というのはスゴイものである。) 内容は、末期ガンを宣告された妻のために、1日1話ショートショートを書いた中の19話が抜粋され、エッセイとともに掲載されている。眉村卓は大阪市西成区出身で、大阪大学経済学部卒である。もともとはサラリーマンとして働きながらSF同人誌に参加していたようだ。代表作に『ねらわれた学園』『なぞの転校生』などがある。2011年には実話をもとにした映画『僕と妻の1778の物語』が公開されている。(ウェキペディア参照) 内容もさることながら、何がスゴイかと言えば、1997年に妻のガン宣告を受けてから亡くなる2002年5月28日遺体が戻った自宅で最終回を書くまで、一日たりとも途切れることなく書き続けたという事実である。この継続力は見事な哲学と言っても過言ではあるまい。某インタビュー記事を読むと、「1日1話を始めたのはなぜか」という質問に対し、次のように答えている。 「家内のために、ほかにできることがなかったからです。(中略)看病するにしても、素人ができることはそんなにありません」 作家として分をわきまえたこの物言いに感銘を受けた。読書好きの妻のために「にやりと笑える話」を日々書き続けるという精神力と根気強さ。なかなかどうして簡単にできることではない。 作中、私はたいへん共鳴したところがあった。それは眉村卓の妻が、「わたし、してもらいたいことがある」と病床の身ながらハッキリと口にしたことである。「お葬式の名前は、作家眉村卓夫人・村上悦子にして欲しい」とのこと。私はこの言葉に胸が熱くなった。私も同じ立場ならそれを望んだかもしれない。(ちなみに通夜と告別式の案内のために道筋に立てられた表示板には、そのとおりがしるされたらしい。)夫の職業に誇りを持ち、生涯協力者であり続けた妻の最後の願いに、涙が止まらなくなる。 本来なら作品一つ一つの主だった感想を述べるところだが、私が評価するのは何より、この作家の根気と努力である。一つのことを淡々と継続していくことがどれほど大変なことか、おそらく皆さんもお分かりであろう。「継続は力なり」という格言があるけれども、『妻に捧げた1778話』はその筆頭かもしれない。熱しやすく冷めやすい方々、どうかこの作品のショートショートとエッセイを読んで、物事を続けていく意義とか意味を一考していただきたい。暑い夏こそ、我が身を冷静に省みるのはいかがだろうか?! 『妻に捧げた1778話』 眉村卓・著★吟遊映人『読書案内』 第1弾はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾はコチラから

2018.08.11

コメント(0)

-

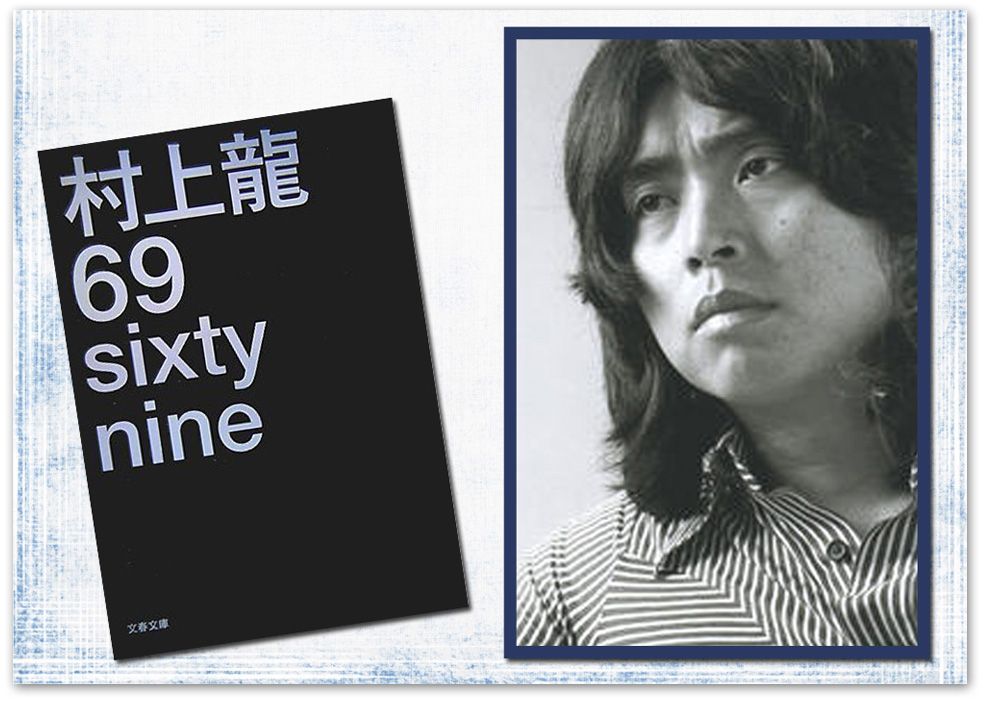

読書案内No.194 村上龍/69 sixty nine 恐れを知らない明るくファンキーな高3時代を語る

【村上龍/69 sixty nine】1969年と言ったらまだ私は生まれていない。なので60年代の混沌とした世相みたいなものは、映画や小説、テレビドラマからざっくりと想像するに過ぎない。果たしてそれが古き良き時代として評価できるものなのかも分からない。もしかしたら、そんなものは時代の通過点でしかなく、大して意味のないものかもしれない。村上龍の小説は好きで、わりとよく読んでいる。今回再読した『69 sixty nine』は、村上龍ご本人が1969年、17歳だったころのことをモデルにした青春小説である。最初に読んだとき、「おもしろいなぁ」と思って一気呵成に読了した。それがもう10年以上も前のことだ。ところが今再読してみると、「おもしろいなぁ」という感想とはだいぶ変わった。おそらく私自身、年を経て、とんがっていたものが段々擦り減って、丸くなったのかもしれない。 この作品は1987年に出版されているので、村上龍がまだ三十代なわけで、小説家として様々な手法を試してみたいとギラギラしているころなのではなかろうか。その証拠に文章中、強調したいフレーズ(フォント)をやたら大きくするというチャレンジをしている。ユニークだがその斬新さも、行き過ぎると残念に思えてしまうものである。とは言え、昭和の名残りを象徴するかのようなレトロ感は、ひしひしと感じられる。 あらすじは次のとおり。1969年、長崎県佐世保市の進学普通高校に通う矢崎剣介(ケン)は、3年に進級した。お調子者で行動力があり、級友たちから愛されるケンは、何かを仕掛けたくてウズウズしている。思いついたのはフェスティバルだった。それは、映画も演劇も音楽も全部を融合した催し物だった。ケンは親友である岩瀬とアダマに「フェスティバルをやろう」と持ち掛けた。当時、映画作りが流行っていたこともあり、イージーでしかも最先端の表現方法だと思い、皆は二つ返事でケンの誘いに乗った。主演女優には英語劇部の松井和子が適任だとケンが主張すると、岩瀬とアダマは「それはムリだ」と難色を示す。なにしろ松井和子と言えば「レディ・ジェーン」というニックネームを持つ、他校にも名のとどろく美少女だったからだ。しかしケンはあきらめない。「バリケード封鎖をやろう」と突然ケンが提案する。何か体制に対する主義主張があったからではない、とにかく松井和子から注目をされたい一心でのことである。言わば“ノリ”のようなものだ。こうして3人は「佐世保北高全学共闘」のアジトへと出向くのだった。バリケード封鎖はまんまと成功し、ケンとその仲間たちは青春のピークを迎えようとしていた。そんな中、結局警察に犯行を突き止められ、ケンたちは停学処分をくらってしまう。ところがそれを聞きつけたレディ・ジェーンこと松井和子は、ケンたちに接近し、親しくなっていく。なんだかんだとハプニングやトラブルが次々と起こっていく中で、ようやく停学が明けると、いよいよ今度はフェスティバルの開催に向けて始動するのだった。 村上龍が私小説とも言えるこの『69』を発表したとき、一体どんな思いがあったのかは想像するばかりである。私はバラ色の青春なんてありえないし、そんなものは幻想だと思っているので、明るく楽しく騒々しい青春小説を嫌悪する。もっとどす黒くてベタベタとしていて、目を覆いたくなるような赤裸々な描写が秘められた私小説なら大歓迎なのだが、50歳を目前にした今の私が読んだところで毒にも薬にもならない。青春を謳歌したことは大変結構なことではあるが、作品全体からプンプンと匂う自我自賛的なムードがどうもいけない。主人公がバリ封を計画し、高校を停学したにとどまらず退学となってしまい、その後の転落人生を語る・・・となればだいぶ変わっていたと思う。血の滲むような苦労を重ね、ようやく芥川賞を受賞し、今の地位を築いた・・・的な人生模様なら、拍手喝さいだったかもしれない。『69』は残念ながら私にとって、可もなく不可もなくと言った凡庸な作品でしかなくなった。それもこれも、加齢とともに変化した人生観によるものであろう。あしからず。『69 sixty nine』 村上龍・著★吟遊映人『読書案内』 第1弾はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾はコチラから

2018.05.27

コメント(0)

-

読書案内No.193 村上龍/長崎オランダ村 自分と向き合うことの本当の意味を知らない日本人

【村上龍/長崎オランダ村】『長崎オランダ村』のハードカバー(初版本)を手にしたとき、そのカバー絵に度胆を抜いた。シュールレアリズムと分類される絵画は大好きなので、嫌悪感みたいなものは全くないのだが、その意味するところが理解できないと少々不安になってしまう。百聞は一見に如かずなので、本当はみなさんにぜひ見てもらいたいのだが、ざっくり説明すると、海上で戦争をしている船を背景に、洗面台が砂浜から空に向かっていくつも浮かんでいる。さらには一番手前に見える洗面台には水が張っていて、その上に小さな船が3隻浮かんでいるというもの。一体なんなんだろう??あまりに超現実的すぎて理解不可能だ。作者はロブ・スホルテとのこと。(詳しく知りたい方は、ネットで検索してください。) 今回は村上龍の『長崎オランダ村』を再読してみた。出版されたのはすでに30年も昔なので、時代を感じる。佐世保のハウステンボスのルーツとなった施設でもあり、最盛期には長崎観光の新しい目玉として話題をさらった。(ウィキペディア参照)村上龍はタイトルにある長崎オランダ村について、とやかく書いているわけではない。そこを舞台にはしているが、様々な人間模様を酒の肴に楽しんでいるような気がする。 あらすじはこうだ。“ケンさん”と呼ばれる「私」は小説家をしていて、故郷の長崎で講演をすることになった。ナカムラという後輩が長崎でイベント会社を経営しているため、そのナカムラからの依頼だった。講演はナカムラとの対談形式で無事に終わった。打ち上げにフランス料理の店に連れて行かれそうになったのを「私」が断り、地元の和食の店に行くことにした。そこでは、旨い食事を前にナカムラが何かを話したがっていることに気付く。「私」はナカムラが自閉的な息子を持つ親としての悩みを打ち明けたがっているな、と思った。「私」にも小学生の息子がいるものの、黙っていても分かり合える親子などいないので、ましてや他人の子どもの気持なんてわかるはずもない、と思う。ナカムラは、ワールドフェスティバルでの多種多様の人間が集合したときの苦労話を始める。イタリア、メキシコ、アメリカ、インドネシア、スペイン、トルコ、コートジボアール、ブラジル、タイ、韓国、フィリピン、上海、フィジー、アルゼンチン等々が、それぞれの正統な、あるいは我儘な主張をスタッフに訴えるのだと。言葉も文化もバラバラなので、主催国である日本の段取りなど守る者は一人もいない。「私」とナカムラは、これでもかと言うほどの料理を腹一杯に食べながら、延々と喋り続けるのだった。 『長崎オランダ村』に登場する「私」は、ほぼほぼ村上龍ご本人で、ナカムラというのはパパズミュージックの社長・中村氏とのこと。モデル小説なので、奇想天外なハプニングがあるわけでもなく、始終淡々としているけれど、バブル期の香りがどこからともなく漂って読後は何とも言えない感傷的な気分にさせられる。多国籍の人種が集まるところで日本人が最も苦手とするのは主張することなのかとつくづく感じる。というのも、自分に向き合うという歴史を持たない民族なので、とにかく周囲と円滑であることを良しとする風土がそうさせてしまうのだ。村上龍の言う「自分と向かい合うのを許さないかのように、みんなが仲良しであることを強制してくる」という一文に膝を打った。 世の中、空気を読めない人を悪者にするし、非常識だと非難する。こんな状況では本当の意味で自分と向き合うなんて、まず不可能だ。「自分に向き合うというのは、正確には、根底から自分を疑うということ」長い歴史を持つ日本だが、移民もいないし、混血の歴史もない。だが今後はそうはいかない。時代の流れには逆らえないからだ。我々は和を以て貴しとする民族性を内包しつつも、真っ向から自分に向き合える精神的な強さを持たなくてはならない。そんな耐え難い苦しみの向こうに、負の部分と向き合わなくて済む表現方法を見つけることができるのだ。それは人によって様々だが、宗教かもしれないし、芸術、あるいはスポーツかもしれない。日本人が少しずつ変わる必要に迫られているのは間違いない。 村上龍はすでに30年も前から小説という表現方法を借りて、警鐘を鳴らしている。『長崎オランダ村』は読み易いこともあるので、若い人たちにおすすめしたい。これからの日本を担っていく世代には、きっとヒリヒリするような刺激を与えられる一冊となるに違いない。 【補足】大人は自分と向き合うことで鍛えられる存在だが、子どもは絶対に自分と向き合ったりしてはいけない。子どもに必要なのは哲学ではなく、楽しいと思える時間なのだ。 『長崎オランダ村』 村上龍・著★吟遊映人『読書案内』 第1弾はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾はコチラから

2018.04.24

コメント(0)

-

読書案内No.192 高村薫/マークスの山 自分の中にいる別の人格「マークス」と山岳部出身の5人の頭文字「MARKS」

【高村薫/マークスの山】ミステリー小説が好きな方は、必ず一度は手にするのが高村薫ではなかろうか。松本清張にも似て社会派で、森村誠一のようにドラマチックなところは、年齢性別問わず評価されるゆえんであろう。『マークスの山』は1993年に早川書房より単行本として刊行されたものだが、その後、文庫本化もされており、100万部を超える大ベストセラーとなった。(ウィキペディア参照) 高村薫は大阪出身で、国際基督教大学卒。言わずと知れた直木賞作家で、超の付く売れっ子女流作家である。どれもこれも売れているので代表作はほとんど全てだが、『レディ・ジョーカー』は中でも第一級の逸作だ。 『マークスの山』は映画化、テレビドラマ化されており、原作を読んでいなくても内容は知っているという方々も多いのではなかろうか。どんな感想を持つかは人それぞれだが、私個人としては『レディ・ジョーカー』の方が数段おもしろかったように思える。とは言え、警視庁警部補である合田雄一郎を主人公としたシリーズの第一作に当たるので、まずは『マークスの山』を読んで手ごたえを感じなくてはなるまい。 あらすじは次のとおり。岩田幸平は学もなく、手に職もなく、中学を出て上京すると山谷をうろついたあと、土木建設会社の作業員となった。二度目の女房に逃げられてからは、南アルプスの作業小屋に寝泊まりするようになった。酒浸りの日々で、脳の機能がおかしくなるのは当然のことで、晩秋の南アルプスの夜、小屋にやって来た登山者を熊か何かと間違え殴り殺してしまうのだった。一方、そのころ南アルプス夜叉神峠付近の路肩で、一家心中する神奈川ナンバーの乗用車が発見された。排気ガスを引き込んだ車内で男女は絶命していたが、現場から離れたところで九死に一生を得た子どもが見つかった。だが、その子ども、水沢裕之は一酸化炭素中毒のために重度の統合失調症を患うこととなる。水沢はそんな精神疾患のために入退院を繰り返した。一時は遠縁の豆腐屋夫妻の養子となり、社会生活を送っていたものの、やはり病気が病気なだけにうまくいかず、養子縁組も解消してしまう。定期的に精神に変調を来す水沢は、まともな医師や看護師のいない病院でベッドに手足を拘束され、自分の排泄物にまみれ、唸り声を発して暴れていた。とくに、山崎という看護師は最低の男で、暴れる患者を手あたりしだいに殴って歩くのだった。水沢の中のもう一人の人格である「マークス」が、そんな山崎を許すはずがなく、殺害に至る。こうして水沢は「マークス」の意思なのか、それとも本当の自分の意思なのか、絶望と葛藤を繰り返し、殺人を繰り返すようになる。 ざっくり言ってしまえば、様々な人物がそれぞれの思惑から引き起こす殺人と、その動機と証拠をかき集めて犯人を追う合田雄一郎ら刑事部捜査一課の面々、とでも説明しておこう。ウィキペディアによれば、最初に単行本として刊行されたときと、文庫本化されたあとではかなり内容に相違があるらしい。著者による加筆や修正が入ったのだと思われる。私が読了したのは初版なので、文庫本化されたあとのものと読み比べて、どこがどう変わっているのか知りたい。刑事らが、血と汗と涙を流しながら捜査を進めていくプロセスは、驚くほどの臨場感に溢れていて見事である。まるでドラマを見ているように東京のビル群がそびえ立ち、スクランブル交差点を行き交う人々が脳裏に映し出される。喧噪と騒音の最中、犯人の抱く得体の知れない闇を突き付けられる思いだ。ただ残念なのは、ディテールにこだわりすぎて間延びしてしまっていることだ。(もしかしたら、そのあたりはすでに修正されているのかもしれない。) 『マークスの山』は長編ということもあるので、GWのような長期の連休を利用し、くつろぎながら読みたい作品である。手に汗を握る本格ミステリー小説を、ぜひとも多くの方々に楽しんでもらいたいものだ。 『マークスの山』 高村薫・著★吟遊映人『読書案内』 第1弾はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾はコチラから

2018.04.08

コメント(0)

-

読書案内No.191 沢木耕太郎/凍 人生を山にかけるクライマー山野井泰史・妙子夫妻の生き様

【沢木耕太郎/凍】人生を山にかけるクライマー山野井泰史・妙子夫妻の生き様先日は春分の日だというのにあちこちで積雪が観測され、凍えるような一日となってしまった。我が家の温風ヒーターはあいにく灯油が尽きてしまい、こたつで丸くなって暖を取った。治りかけのしもやけがぶり返しそうな不安に襲われた。だが、この程度の寒さでへこたれてなどいられない。 私はこの一週間、偶然にも沢木耕太郎の『凍』を読んでいた。この作品は山野井泰史という登山家が、2002年に登ったヒマラヤ山脈の中のギャチュンカン峰から奇跡的に生還するまでを綴ったノンフィクション小説である。山岳小説と言えば新田次郎を思い浮かべるところだが、沢木耕太郎の淡々とした筆致も臨場感に溢れていて、見事なものである。山野井泰史が凍傷で手足の指を切断する場面など壮絶なもので、私のしもやけなどかすり傷にも匹敵しない。読み進めるほど「なんでそうまでして登るのか?」という疑問がむくむくと湧いて来る。「そこに山があるから」というシンプルなものともちょっと違う気がする。その辺りは読者が出来得る限りの想像力で考えるしかない。納得はできなくても、そういう生き方もあるのかと理解は示せるだろう。 あらすじはこうだ。山野井泰史は、9つ年上の妙子と奥多摩の自宅で慎ましい生活をしている。二人とも登山家で、優れた技術とカンを備えていた。とくに妙子は実務能力も兼ね備えており、英語の書面で入山許可を申請したり、登山に必要な諸経費を計算するなど几帳面に雑務をこなした。そんな妙子は、ヒマラヤ・マカルーに挑戦した際、重度の凍傷を負ってしまい、手の指を第二関節から十本失い、足の指は二本残して八本すべてを失っていた。さらには、鼻の頭も失ったのだが、後に移植手術を受け、なんとか一部の復元に成功した。それでも妙子は登ることを辞めない。その妙子をパートナーに、山野井泰史はいよいよ夢にまで見たギャチュンカン峰を目指すことになった。ギャチュンカンに登頂するためには、六千メートル級の無名の山で、高度順化していく必要がある。ところが妙子は順化の早い方ではない。今回の妙子の体調はあまりに悪すぎた。頭痛に吐き気が加わり、体が思うように動かない。その上、耳鳴りやめまいも出始めた。妙子はムリをして夫の足手まといになるような素人クライマーではなかった。だが山野井がソロで登るとなれば、それはそれで全く違う危険が伴うのである。そんな中、妙子の体調が回復したこともあり、ギャチュンカン峰へのアタックに踏み切ることとなる。二人は、固い雪や氷の表面に鋭利な刃を叩き込み、アイゼンをつけた靴を蹴り込み、尺取り虫のように少しずつ登っていくのだった。 登山という行為を、私のような凡人はどう捉えたら良いのか分らない。趣味と言えばあまりに過酷なものだし、仕事と言うには少し違うような気もするし・・・惨めなのは過酷な登山の際に催すことだ。重装備をしているので脱げないまま間に合わず、大便や小便を漏らしてしまうというくだりがある。体を大便で汚し、小便で濡らしたまま零下30度、40度の山に挑むなんて・・・想像を絶する。それでも尚、登山を続ける意味とか意義とは?? 私は正直言って「スゴイ!」と称賛する気持ちにはなれない。百歩譲って有事の際、クライマー本人の遭難だけで済むならまだしも、救助に駆け付ける者たちにも危険を強いることになる。また、親族や関係者たちの絶望的な気持ちを想像すると、いたたまれない思いだ。「ほぼ日」を読んでいたら、山野井泰史のインタビュー記事が掲載されていた。そこで彼は次のように語っている。 「頑張らなきゃとか努力してるわけではないですよね、まったく。やっぱりぼくは、ただただ登るという行為がおもしろいから登り続ているんだと思うんです」 なるほど、そうだろう。そうでなければ大便小便を垂れ流し、手と足の指を凍傷で失っても懲りないという理由に合点がいかない。さらに『凍』の中に「この絶望的な状況の中でも、二人は神仏に助けを求めることはしなかった」とある。ここでの「絶望的な状況」というのは、登山中、何回も雪崩が発生して、いつ山野井夫妻を奈落の底に叩き落とすか知れないという危機的状況下のことである。そんな切羽詰まったときでさえ、神仏に助けを求めたりはしないと言う。私はこの一文に溜飲を下げた。人にはそれぞれ生き様というものがある。どのような生き様を選ぶかは自分しだい。この春、社会人となるフレッシャーズに、「自分さがし」の一冊として紹介したい著書だと思った。 ※『凍』は、第28回講談社ノンフィクション賞を受賞している。 『凍』 沢木耕太郎・著★吟遊映人『読書案内』 第1弾はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾はコチラから

2018.04.01

コメント(0)

-

読書案内No.190 愛と幻想のファシズム(上・下巻) 自然が弱者を淘汰し、強者だけが種として生きながらえるのだ

【村上龍/愛と幻想のファシズム(上・下巻)】自然が弱者を淘汰し、強者だけが種として生きながらえるのだ『国民のみなさん、プライドを持って下さい、卑屈になってはいけません、日本は二千数百年の歴史を持ち、高い文化水準と優れた伝統を持つ独立国です、敗戦を体験しても、そこから這い上がり、奇蹟といわれる復興を成し遂げました、今こそ、胸を張らねばなりません、思い出して下さい、1945年の5月から8月15日まで、日本は一国で全世界を相手に戦い抜いたのです、そして、日本は世界で唯一の、核戦争を生き抜いた国なのです』久しぶりのブログ更新で不思議な新鮮さを味わっている。すでに何年も前に読了した本を再び手に取るという、普段はしないようなことをしたせいかもしれない。もう一度、過去の漲るような熱い記憶を取り戻したいと思ったからである。 私は村上龍の『愛と幻想のファシズム』を読んだ。この作品は1984年1月~1986年3月までの間、「週刊現代」に連載された小説である。当然、私はリアルタイムで読んだわけではなく、平成の時代に突入してから友人にお借りしたのがきっかけで、ハマってしまった。ジャンルとしては、ウィキペディアによれば、政治経済小説というくくりになっているが、SF小説と捉えても問題はないと思う。 村上龍の作品は何冊も読んで、深い感銘も受けたし、若いときは素直に「カッコイイ」と思った。とんがった物の見方・考え方は、頭のカタい大人たちをせせら笑ってやるほどのパワーがある。そこには、何もかも破壊し、木っ端みじんにして新しく再生することへの挑戦とか欲望とか、若さだけでは成し得ないエネルギッシュな光を見た気がしたのだ。ところがどうしたことか。アラヒフとなった私が、この長編小説を再読した今感じるのは、言いようもない孤独と喪失である。人間に残された最後の砦である宗教さえ真っ向から否定し、しょせん人間なんて孤独の中を生き抜いていくしかないのだと言ってるようにしか思えない。だがそれが真実で、疑いようもない現実なのだ。 ストーリーはこうだ。80年代後半、鈴原冬二(トウジ)はカナダで相田剣介(ゼロ)と出会った。世界経済が停滞から恐慌へと移行し、本物のパニックが始まった時、二人は出会うべくして出会ったのである。トウジの中にカリスマ性を見たゼロは、大手の広告代理店と組み、トウジと打ち立てた政治結社“狩猟社”のテレビCFをうった。狩猟家としてのトウジは、人間が地球の生態系の一部であり宇宙のリズムに身をゆだねていると主張する。いにしえより人は狩猟をして食物を確保し、生存の欲求を満たしてきた。すなわち、狩猟の技術がない者は生きる資格がなかった。自然が弱者を淘汰したのである。ところが農耕社会が始まると、それまで生きながらえることのできなかった弱者が、奴隷として復活した。奴隷(農民)となり、主人の言いなりに生きて、この世にはびこった。それが現代では徒党を組んで要求する、あたかも正当な権利であるかのように。だがしょせん、弱者は弱者であり、淘汰されるべき立場なのである。狩猟社はそういう弱者を排除し、強者だけの世界を作りたいと考えた。その後、この考えに賛同した官僚・実業家・弁護士・医師・テロリストらが集結し、狩猟社はあっという間に大規模な組織へと成長してゆく。 私がこの小説の中に見たのは「孤独」とか「恐怖」あるいは「喪失」である。それこそヘタなホラー小説を読むより、絶望的な描写がふんだんに出て来る。だから気の弱い人にはおすすめできない。注目すべきは、日本という国の世界から見た立ち位置を、驚くほど冷静で客観的に捉えている点である。 『核攻撃を受けて日本という国が消滅しても、困る国は、どこにもないということだ』 そうなのだ、この一文にすべてが凝縮されている。我々の隣国を思い浮かべていただきたい。核保有をチラつかせて圧倒的な優位に立とうとしている国家があるではないか。有事の際、アメリカが日本を本当に死守してくれるのだろうか?日本という国は、幸か不幸か侵略された経験がない。大陸の人々は、痛めつけられて来た遺伝子を持っているせいで、裏切りや理不尽な苛めに対する免疫がある。他国に対する猜疑心もあるから、そうそう簡単に折れはしない。ところが日本はそのことに最も無知な民族だ。アメリカを無邪気に信じる日本人は、世界から見たら、どのように映っているのだろう? 『愛と幻想のファシズム』は、平和を謳歌する日本人に一石を投じるものである。そもそも日本は先進国と言われて久しいが、強い国家なのか?実は脆くて息もたえだえで、借金ばかりが増え、倒れる寸前なのではなかろうか?・・・と不安になるのは私だけであろうか? 『愛と幻想のファシズム 上・下巻』 村上龍・著★吟遊映人『読書案内』 第1弾はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾はコチラから

2018.03.18

コメント(0)

-

読書案内No.189 ビートたけし/ヒンシュクの達人 ビートたけしが大衆のホンネを代弁する

【ビートたけし/ヒンシュクの達人】ビートたけしが大衆のホンネを代弁する毎月何百冊という新書が出版され、売れなければすぐに絶版になっていくという流行り廃りの激しい新書業界の中で、ビートたけしの著書はスゴイことになっている!『ヒンシュクの達人』は、初版が出てすでに4年も経っているのに6万部を超えるロングセラーなのだ。大学生の息子が読んでいたので、どんなものかと借りて読んでみたのがきっかけなのだが、内容は芸人の語り口とは思えないほど至極まっとうなことを述べたものとなっている。(とはいえ、パリパリの江戸っ子口調だが)今の時代、偉そうに御託を並べて説教なんかたれてる本なんか誰も読まない。かと言って、著名な学者がゆとり世代にもわかりやすく政治のことなど語ったところでその本が売れるかどうかはわからない。その点、テレビでお馴染みの顔がおもしろおかしく世の中のことをぶった切ってくれたら、大衆は大喜びである。自分が腹の内で思っていることを誰かが代弁してくれることほど痛快なものはないからだ。若者のみならず、幅広い年齢層から支持されること間違いなしである。ビートたけしは長年の芸能生活で、その辺の機微をよく知っている。これも一つの才能なのだ。「天才」と言われる所以かもしれない。 『ヒンシュクの達人』は、「週刊ポスト」に連載されていた“ビートたけしの21世紀毒談”というコラムをまとめたものである。(大幅に加筆もあり)なので内容は多岐にわたっており、政治家のことから震災以降の死生観、芸人論に至るまで様々だ。私がとくに着目したのは、1994年に起こしたバイク事故からたけしの「人生が丸っきり変わって」しまったというくだりである。生死の淵をさまよった人から時々聞くのは、「人はいずれ死ぬ」という死生観である。今さらだが、オウム真理教の麻原彰晃でさえ声高に叫んでいる。「人は死ぬ、必ず死ぬ、絶対に死ぬ!」と。たけしはバイク事故で昏睡状態となり、そこから生還したこともあってか、次のように語る。 『どんなに長く生きたいと願ったって、そうは生きられやしないんだ。「あきらめ」とか「覚悟」とまでは言わないけど、それを受け入れると、何かが変わっていく気がするんだよ』 とはいえ、人は未知の経験には絶対的な恐怖を抱いてしまう。こればっかりは仕方がない。あの世から死後の世界を楽しげに語ってくれる人でもいない限り、たいていは恐怖や不安に囚われ、神仏にすがりつくのが関の山なのだ。 また、著書には教育論についても言及しているが、これがまた「そのとおり!」と拍手したくなる内容である。私は大正生まれの父と、昭和一桁生まれの母に育てられたこともあり、すでに幼いころより「人間は決して平等などではない」と教わって来た。「努力したって報われないことの方が多い」ということを刷り込まれて来た。なので昨今の風潮として、「夢は必ず叶う」とか「一生懸命努力すれば絶対に報われる」などというキレイゴトに、社会の無責任さを感じていた。「叶わない夢は、その人の努力が足りない」などとしたり顔で物申す人がいるけれど、よくもそんないい加減なことが言えたものだと思ったぐらいだ。その点、たけしがちゃんと釘を刺してくれている。 『「夢」とか「努力」って言葉で、才能がないヤツはいくらやったってダメだっていう真実を、覆い隠そうとしているようにしか見えないんだよ』 たけしのスゴイのは、「じゃあどうすればいいのか」という解決策まで提案してくれるところだ。 『人間は決して平等じゃない、努力したって報われないことのほうが多いっていう厳しい現実を、子供の頃から親の責任で叩き込んでおいてやるってことなんだよ』 つまり、親は「おまえには才能がない」と子供に現実を教えてやるのも教育の一つなのだということだ。忘れていけないのは、そんな夢破れた子供のために「逃げ道」を用意し、どんな状況でも生きていけるよう強い心を育ててあげることなのである。たけし流の教育論は、ややもすれば「夢も希望もないじゃん」と批判もあがりそうだが、長い目で見たとき、実はそれこそがまっとうな教育のあり方なのだということがよくわかる。年齢性別問わず、寝転んでお菓子をポリポリ食べながらでも、頭にスッと入っていく『ヒンシュクの達人』をみなさんにもお勧めしたい。 『ヒンシュクの達人』ビートたけし・著※ご参考まで、≪ART TAKESH≫よりビート氏の描く隅田川の花火です。★吟遊映人『読書案内』 第1弾はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾はコチラから

2017.10.08

コメント(0)

-

読書案内No.188 宮本輝/焚火の終わり(上・下) 背徳の恋は覚悟と責任を持って秘かな幸せとするべし

【宮本輝/焚火の終わり(上・下)】『焚火の終わり 上・下巻』宮本輝・著※ご参考まで宮本輝著『錦繍』はこちらから(^^)/★吟遊映人『読書案内』 第1弾はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾はコチラから

2017.10.01

コメント(0)

-

読書案内No.187 ロバート・キヨサキ/金持ち父さん貧乏父さん いかにして働かずにお金を儲けるか、不労所得を得る方法

【ロバート・キヨサキ/金持ち父さん貧乏父さん】いかにして働かずにお金を儲けるか、不労所得を得る方法この数週間、私は読書に励んだ。季節的に過ごしやすくなったせいもある。単に楽しむための読書なら文学が一番とっつきやすい。でも私はあえてお金にまつわる指南書を手にしてみた。仕事というものに対する姿勢とか考え方などを、今一度振り返ってみたいと思ったのだ。お金のために働かざるを得ない自分。資本主義社会の世の中では、このお金こそが人間の価値さえ決めてしまうという残酷な現実。自分はお金に振り回されていると知りながらも、何一つ打開策など浮かばず、虚しく時間だけが過ぎていく・・・ 私は、日系アメリカ人で事業に成功したロバート・キヨサキの『金持ち父さん貧乏父さん』を読んだ。サブタイトルは“アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学”である。これは、起業家であり投資家でもあるロバート・キヨサキの提案であり、「自分はこのようにして成功した」という体験談であると私は捉えた。内容をざっくり言ってしまえば、いかにして不労所得を得るのか、ということである。働かず(肉体的な勤労をせず)にお金を儲けるというのは、このご時世、なんとも胡散臭い話ではある。だが実際、そのようなマネーゲームは確実に存在する。 その一つが投資である。時代の先を読み、情報を収集し、精査し、ここぞと思う天の時を狙い、投資する。読みが当たれば莫大なお金を儲けることになるが、はずれれば大損することになり、下手をしたら一文無しである。 他に、小さなアイディアを出発点として、働かなくてもお金を稼ぎ出す仕組みを編み出し、そのアイディアを売る、という方法がある。この知的財産は半永久的なものであり、成功すれば全体の1%乃至4%とされる勝ち組に分類される。 私が注目したのは、この不労所得を得るための秘訣とは何ぞや?ということである。ロバート・キヨサキはそれについてこおう述べている。 『金持ちになりたければお金について勉強しなければならない』 単純明快なことだが、確かにそうだ。経済学の基礎的な知識がなければ、世の中のお金の流れなど理解できないし、運用もできまい。 さらには、お金を失うことに対する恐怖心に打ち克つことも説いている。つまり、ひと財産築いた人で、そこに至るまでに一度も損したことがないという人はいないと言うのだ。これは、投資することに躊躇したり、臆病風に吹かれていたら、いつまでたっても大金を手にすることなどできないという裏返しでもある。 私の友人にI さんという個人の投資家がいる。(資産はおそらくウン千万円と推測される。)I さんはロバート・キヨサキの本を1ページも読んだことはないが、おおよそ同じことを言っている。 「投資はギャンブルだよ。思い切ったことをやらなくちゃ、お金なんて増えないよ」「日経新聞はバイブルだから読むのは当然。他にもいろんな本とか読んで情報を収集して常に勉強しなくちゃ」「バカを相手にするとろくなことはないよ」 これらのセリフはI さんの口癖だが、ベストセラーでもあるロバート・キヨサキの著書をものすごく分かり易く言い換えてくれている。こんなことならロバート・キヨサキの本を読むよりもI さんの口癖を真剣に聞いていた方が良かったかも?!しれない。いずれにしても、自分がお金を儲けてどうしたいのか、はっきりとした目的意識のある人は、この著書はかなり有意義なものとなるはずである。また、若い人にもおすすめだ。17年も前に出版されて以来、国際的なベストセラーでもある『金持ち父さん貧乏父さん』は、教養としても充分に楽しめる一冊なのだ。 『金持ち父さん貧乏父さん』ロバート・キヨサキ・著★吟遊映人『読書案内』 第1弾はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾はコチラから

2017.09.10

コメント(0)

-

読書案内No.186 島本理生/ナラタージュ 湧き上がる哀しみを追い越してさらに強い快感をもたらす

【島本理生/ナラタージュ】湧き上がる哀しみを追い越してさらに強い快感をもたらす今年はあまり映画も見なかったし、読書もいま一つだった。年の瀬は社会派ミステリーとか、ギトギトした人間ドラマには触手が動かない。何かどっぷりと浸ることのできる恋愛小説でも読みたいと思って本屋さんに出向いたら、島本理生の小説に目がとまった。この作家の作品はまだ読んだことがなかったので、半分は興味本位でもあった。帯のキャッチコピーが衝撃的で、ちょっと生唾を呑み込みたくなるような文だった。 「お願いだから私を壊して、帰れないところまで連れていって見捨てて」 一体どんな過激な恋愛が展開するのだろうかと期待も込めて、結局、購入を決めた。 一読する前に『ナラタージュ』についてその意味を調べてみた。「映画などで主人公に過去のことを物語らせながら場面をそれに合わせるという手法」 ※三省堂 新明解国語辞典より引用ふむふむと納得しつつ、読み進めた。 著者の島本理生は、立教大学文学部を中退している。十代のころよりその才能を開花させ、さまざまな作品で頭角をあらわしている。代表作に『リトル・バイ・リトル』などがある。『ナラタージュ』は、「この恋愛小説がすごい!2006年版」にて第一位を獲得しており、新人ながらベストセラーをたたき出した。 あらすじは次のとおり。大学1年生の工藤泉は、高校時代より、演劇部の顧問をしていた葉山先生のことをずっと慕い続けていた。あるとき、ケータイに葉山先生から連絡があり、卒業生にも部活の助っ人として参加して欲しいという要望があった。泉の他にも同級生で元部長をやっていた黒川、そして志緒にも声がかけられた。こうして泉は、淡くせつない想いを封印するつもりでいたにもかかわらず、再び葉山先生と顔を合わせることになった。泉にとって葉山先生は特別な存在だった。高校時代、いわれのない理由でいじめを受け、死にたいとまで思った泉を全力で救ったのが葉山先生だった。そしてまた、葉山先生にとっても唯一泉だけが弱みを見せ、信用し、無防備に自分をさらけ出してくれる存在であり、お互いがお互いを必要としていたのだ。だが、どれほど泉が葉山先生に好意を寄せようとも、それは叶わぬ恋だった。葉山先生には妻がいた。わけがあって別居はしていたが、離婚する気はなかった。だが心の底ではだれよりも泉を欲していた。泉も葉山先生を忘れたくて必死にもがいていた。自分を好きになってくれた同い年の小野と付き合うことにして、体も重ねてみたものの、やはり葉山先生を忘れることなどできなかったのである。 この作品を、当時20か21歳だった島本理生が書いたとはにわかに信じられない気持ちだ。というのも、作風が大人びていて、冷静で、それなのに若さゆえのイライラ感やら焦りなどが見事に表現されているからだ。世間には教師と生徒との恋を扱った作品はあまたあるけれど、この小説はちょっとそういう路線とは違う。やさしさゆえにズルイ教師と一途な女子大生が、どうしようもない恋愛をして、未来のない恋に絶望しつつも、あきらめるよう努力するという作品なのだ。愛した人をずっと胸の奥底に秘めて生きていくという悲恋だが、恋愛をめんどうくさがる最近の若い人なら、かえって興味をそそられるに違いない。小説の世界だからこそのドラマは、架空のこととはいえ、一時のメリハリを提供してくれる。もう私ぐらいの年齢になると、あまりに繊細でキレイ過ぎて、内容よりも文章テクニックの凄さの方が気になってしまう。体を重ねるシーンを描いた場面だけは、その当時、著者が実際に体験済みだったか、あるいはまだ乙女で空想をもとに表現したのか、微妙なタッチに思われた。(私はどうも後者のような気がしてならないが・・・) クリスマスを一人で過ごす人に読んでもらいたい小説だ。 『ナラタージュ』島本理生・著★吟遊映人『読書案内』 第1弾はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾はコチラから

2016.12.25

コメント(0)

-

読書案内No.185 宮本輝/錦繍 元夫婦が年を経てお互いの生き様を認め合うプロセス

【宮本輝/錦繍】元夫婦が年を経てお互いの生き様を認め合うプロセス私は幼いころより手紙を書くのが大好きだった。学生時代には、雑誌の文通コーナーで知り合った相手と長らく文通もしていた。今思えば内容なんてつまらないものだ。ひいきにしているミュージシャンの話とか、映画の批評とか、くだらない芸能情報などをつらつらと飽きもせず書いていたに過ぎない。あのころはパソコンもスマホもない時代なので、友だちと連絡を取る手段といえば、自宅の固定電話の他に、交換日記をしたり、手紙のやりとりをすることであり、それは決して珍しいことではなかった。大人になってからも、私は文通を続けていた。四十代も半ばになった今となっては、さすがにそれも叶わなくなってしまったが、、、 宮本輝の『錦繍』は、元夫婦だった男女が、年を経て偶然出くわし、手紙のやりとりが始まるという書簡体の体裁を取る小説である。リアルの世界ではここまで細かくはつづらないであろうと思われる内容も、手紙という形で表現されている。読んでいるうちに「これはもしや復縁する展開か?」と推理するのだが、見事にはずれた。ラストはハッピーエンドではない。宮本輝がこの小説で一体何を表現したかったのか?私は私なりに考えてみたが、いつものようにしたり顔では言えないのが残念。 話の流れは次のとおり。亜紀は、脳性麻痺の8歳の息子をつれて、蔵王に旅行に出かけたところ、元夫である靖明とばったり出くわす。それは十数年ぶりの再会で、あまりにも偶然で意外すぎて、お互いろくに会話することもなく別れる。亜紀はすでに再婚し、一児をもうけながらも、靖明のことが忘れられず、人づてに住所を聞き、長い手紙を出すことにした。二人の離婚の原因は、靖明の浮気と心中騒ぎであった。靖明は、中学2年のときから想いを寄せていた女とねんごろな関係になったところ、女はだんだん靖明に本気になっていった。一方、靖明の方は女を愛する気持ちに変わりはないが、家庭を壊す気はなく、不倫関係を続けていく気でいた。そんなある日、二人はいつもの逢引き宿で逢瀬を楽しんだあと、女が寝ている靖明に斬りつけ、女自身も自らを突き刺し、自殺するのだった。このとき女は死に、靖明は一命を取り留めた。結局、そのことが原因で亜紀と靖明は別れることになった。亜紀は、靖明への未練からなかなか立ち直れないでいたが、父の勧めもあり、大学の助教授をしている男と再婚することとなった。そしてその男との間にできたのが脳性麻痺の息子・清高であった。一方、靖明にも長らく同棲している女がいた。地味だが愛嬌があり、ろくに働かない靖明によく尽す女であった。靖明は亜紀から届く長い手紙を読んで、自分の心境を語ることにした。その返事もまた長いものとなるのだった。 作中、靖明が中学2年生のとき両親を亡くしたことで、舞鶴に住む親戚に引き取られる場面が出て来る。この舞鶴という地は、京都の北端にあり、日本海に面した町なのだが、驚くほど的を射た表現である。 「初めて東舞鶴の駅に降り立った際の、心が縮んでいくような烈しい寂寥感です。東舞鶴は、私には不思議な暗さと淋しさを持つ町に見えました。冷たい潮風の漂う、うらぶれた辺境の地に思えたのでした」 私はこの舞鶴にほんの数カ月もの間、住んでいたことがある。あのときの私の気持ちを代弁するかのような表現で、たまらなくなって泣きそうになった。三島由紀夫の『金閣寺』にも東舞鶴の場面が出て来るが、太平洋側に住む者にとって、ちょっと形容しがたい物哀しさを感じるのである。 『錦繍』を読むと、どんな辛い目にあおうとも、生きていることが重要なのだと気づかせてくれる。ある意味、死ぬことも生きることも大差ないのだとも言える。ただ、人間はつまらないことで道を踏み外すけれども、なんとかなるものだと思わせるくだりもあり、勇気づけられる。過去を振り返ってばかりでは前に進めない。今を大事にし、未来への一歩を踏み出すことの大切さを教えてくれる。・・・これは当たり障りのない大雑把な感想だが、本当はもっと違うところに意味があるのかもしれない。読者を選ぶ小説である。 『錦繍』宮本輝・著★吟遊映人『読書案内』 第1弾はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾はコチラから

2016.12.17

コメント(0)

-

読書案内No.184 たまゆら 父を殺めて山に消えた男を追う、女の情念

【たまゆら/あさのあつこ】父を殺めて山に消えた男を追う、女の情念久方ぶりのブログ更新である。最近は読書から離れていたし、映画に触れることもなかった。朝起きて仕事に出かけ、帰宅したら息つく間もなく夕飯の仕度をし、お風呂に浸かって倒れ込むように寝る。きっと多くの人々がそういう追われた生活に半ば慣れ、半ば疲れ、あきらめているのだろう。 先日、書店に足を運んだ。少し行かないうちに、売れている本がガラリと変わった。ついこないだまで『火花』が売り切れていた。あるいは東野圭吾の本が山積みされていた。今回はいろんなジャンルの本が目に飛び込んで来て、あまり印象に残らなかった。本とは関係なく、来年の手帳が所狭しと並んでいるのに驚いた。そうか、もうそんな季節なのかと、しみじみ感じた。 そんな中、あさのあつこの『たまゆら』を読んだ。あさのあつこは岡山県出身で、青山学院大学文学部卒。代表作に『バッテリー』などがある。ヤング向けの小説家というイメージがあったのだが、『たまゆら』を読むと、そうでもなさそうだ。たまゆらというのは古いことばで、万葉集などに使われている音の形容を表すらしいのだが、この小説では犬の名前として扱われている。 カテゴリとしては恋愛小説とか、ファンタジー小説の部類に入るかもしれないが、私個人的には岩井志麻子の影響を受けているのでは?と思った。岩井志麻子も同じ岡山県出身の作家で、ホラー小説を書かせたらピカイチなのだが、岡山弁でけだるく語りかける文体がおどろおどろしい。あさのあつこもそれを意識してなのか、作中、岡山弁を駆使している。平成のことでありながら昭和を舞台にしているようにも思われ、何やら異次元の物語かと錯覚してしまう。 あらすじは次のとおり。すでに老境に入った日名子は、愛する伊久男とともに暮らしている。花粧山という山と、人の世との境界にもう何年も住んでいる。そこは臨界である。そこで人の世が終わる。そこから山が始まる。日名子と伊久男の住む家に立ち寄り、そのまま山へ入って二度とは帰らぬ者もいれば、数日して引き返して来る者もいる。ある雪の日。18歳の真帆子が訪れた。これから山に分け入るとのこと。真帆子は身を焦がすほどに惚れた陽介を追って、ここまでやって来た。だが、真帆子と陽介に肉体関係はない。真帆子は友達の紹介で初めて男を知った。だが、少しも感じることはなく、むしろ虚しさだけが残った。男を入れるため、食べ物を入れるため、二つの穴がついているだけの生き物なのではと、自分を恥じた。あるとき、陽介が事件を起こした。父親を殺してしまったのだ。愛しい男が犯した罪の深さを真帆子もそれなりに理解した。だがそれ以上に真帆子は欲した。陽介以外に欲しいものなど一つもなかった。陽介はブログに花粧山へ行くと残していなくなった。真帆子は身一つで陽介を追って行くのだった。 恋愛というものに、さほど幻想を抱かなくなった私には、リアリティ不足にも思えた。だが、十代二十代の若い人たちが読んだら、もっと違う感想になるだろう。これを「本気の恋」と言うのなら、ある種の信仰に近いものがある。(宗教といってもさしつかえない。)「山」という場所を神聖な域としてとらえ、癒しなど微塵もないと表現していることに、なるほどと思った。 「行の道は死と隣り合わせ。生より死が満ちている。覚悟もないまま、踏み込んではならない」 あさのあつこが表現する世界は、実はシンプルである。何やら複雑な異界を思わせるシーンが出て来るが、おそらくイメージの世界だと思う。青春小説から一歩離れたところにある恋愛小説なので、幅広い年齢層に支持されそうだ。島清恋愛文学賞受賞作品である。 『たまゆら』あさのあつこ・著★吟遊映人『読書案内』 第1弾はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾はコチラから

2016.12.10

コメント(0)

-

読書案内No.183 万葉集 歌わずにはいられない気持ちをストレートに表現する

【万葉集/新潮古典文学アルバム】歌わずにはいられない気持ちをストレートに表現する暑い暑いと言っていたら、ここのところ急に朝夕涼しくなってきた。コオロギの声も聴くようになり、いよいよ秋らしくその気配をひしひしと感じるようになった。いにしえの人なら、さしあたり萩の花などを愛でた歌などをひねったかもしれない。たとえば次のようにだ。 『秋萩の 咲きたる野辺は さ男鹿そ 露を分けつつ 妻問ひしける』 これは万葉集からの引用だが、季節の花と鳥獣とを組み合わせている。後世の、季語を一つだけ使った俳句とはだいぶ趣きが違う。 今回は、新潮古典文学アルバムの2巻を手に取ってみた。『万葉集』である。目を引くのは、巻頭のエッセイを俵万智が手掛けているところだ。俵万智と言えば、『サラダ記念日』で一世を風靡したベストセラー歌人である。“恋多き女”とも呼ばれ、ある意味職業と私生活が上手い具合にコラボして、今の立ち位置を確立した凄腕の人物だ。現代人には取っつきにくい『万葉集』だが、この俵万智のエッセイを読むだけでもちょっとだけ短歌への興味がそそられるのだから不思議だ。 一つ勉強になったのは、 相聞歌(そうもんか)⇒「あなたのことが好きです」挽歌(ばんか) ⇒「あなたが死んで悲しい」 これを高校時代の古典の授業で、これほどシンプルに先生から教えてもらっていたら良かったのに。俵万智は「あらっぽい言い方かもしれない」と前置きしながらも、万葉歌を突き詰めた形で解説してくれる。西欧のポエムにも通じるものがあるが、もともとは心から伝えたいこと、自然を謳歌する気持ちなどをストレートに表現するところから始まったのである。ものすごく単純で、おおらかで、「見るからにそれだけのこと」でしかない歌。 私は長野の善光寺に詣でた際、門前町のお土産物屋さんでカタクリの花が刻まれた印鑑ケースを買った。カタクリの花なんて見たこともなかったので、ただただ珍しさだけで買ってしまったのである。この古典文学アルバムをめくっていると、万葉歌は植物について歌われているものも多々あり、その一つとしてカタクリの花(かたかごの花)の写真が掲載されている。見ると、可愛らしいけれど地味な花である。大伴家持が次のように歌っている。 『もののふの 八十をとめらが 汲みまがふ 寺井の上の かたかごの花』 なんだか奥行も何もない感じだが、本当にそのままストレートな歌である。単純で素朴ながらも、その光景が目に浮かぶ。私は好きだ。俵万智も、おそらく万葉集の手を加えていない素朴の持つ新鮮さとか力強さに惹かれたに違いない。その証拠に「とれたての野菜は、塩をかけただけでおいしい」と述べている。 最近の若い人はラブレターなんて書かない、だろう。ましてや好きな人に想いを込めて歌に詠むことなど、皆無に違いない。我々の先祖がどれほどの情熱を持ち、奔放な愛を歌いあげたかを知るには『万葉集』が一番かもしれない。その入門としてこの古典文学アルバムをおすすめしたいと思う。 新潮古典文学アルバム2『万葉集』 森淳司◆俵万智コチラ★吟遊映人『読書案内』 第1弾はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾はコチラから

2016.10.16

コメント(0)

-

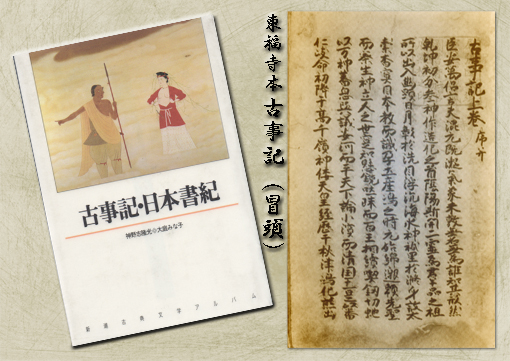

読書案内No.182 古事記・日本書紀 天皇のもとに独自の世界を成立させる日出ずる処の国

【古事記・日本書紀/新潮古典文学アルバム】天皇のもとに独自の世界を成立させる日出ずる処の国夏の暑さと私自身の怠惰のせいで、ブログが滞ってしまった。だれに何の迷惑をかけているわけでもないが、楽天ブログを通して公に発信している以上、いろんな意味で責任をもたなければと痛感している。私が個人的に気をつけているのは、特定の作品、人物への誹謗中傷は絶対しないということ。匿名性の強い個人のブログで、そういう攻撃的な態度は絶対に許されないと思うからだ。やはり、名指しでの攻撃をする場合は、こちら側も本名を名乗り、同じステージに立ってからの論争が妥当だと思っている。 私はたまに、本当にたまに駄作と思われる映画にぶち当たってしまうことがある。もう、そういうときはレビューを書かないことにしている。(笑)書いたら最後、とんでもない悪口だらけの記事になってしまいそうだからだ。 なぜ私がこんなことをつらつらと文章にしているかというと、他のいろんなブログを見るにつけ、たいていの方々はステキな画像と素直な感想でまとめられていて、ほっこりする心地よさがある。だが、中にはそうでない記事もある。一つの個性だとスルーできるものもあれば、「ちょっと、これはマズいでしょ」と、眉をひそめるものもある。そういうブログを目の当たりにしたとき、同じ日本人としてルーツは同じなのだから、先祖を敬い、同胞には敬意をはらってお付き合いしましょうよ、と声をかけたくなるわけだ。 今回、私が手にしたのは新潮古典文学アルバム1「古事記・日本書紀」である。全24巻から成っているものだが、図書館にはたいてい置いてある。帯のキャッチコピーがスゴイ。“ハートで読み、古典に遊ぶ”やっぱり日本人として自分たちのルーツを知るということは、ある程度の年齢になったら義務なのではなかろうか。小さいとき、ギリシャ神話を夢中になって読んだものだが、どういうわけだか古事記あたりになるとあまり印象にない。読んだのか読んでないのかすら覚えていない。自分のルーツを知るための日本の神話であるにもかかわらずである。そこには様々な理由があることは知っている。(だが、ここではその件については省略する。) 古典文学アルバムをおすすめしたい理由の一つに、豊富な写真を楽しめるということがある。たしかに寄せられているエッセイ(記事)は堅く、重厚感があるけれど、掲載されている写真はどれも参考資料として申しぶんのない秀逸なものばかりである。イザナギ・イザナミの物語を知りつつ、それにまつわる天橋立(京都府宮津市)やイザナキ神宮(淡路島)などの写真を眺めるのは、へたな旅行ガイドブックなんかより数段たのしめるものだ。また、恋愛に関して奥手のはずの日本人が、実は奔放な性と恨みつらみの激烈な感情を持った民族であったことが明かされる。最後に、「古事記・日本書紀」にエッセイを寄せている大庭みな子の一文を引用しておく。 『これは、人間の話、力みなぎる雄々しくも麗しい命のさま、切なくも滑稽な、怖ろしい、むごい、神々しい人間の話である』 「新潮古典文学アルバム1 古事記・日本書紀」 大庭みな子◆神野志隆光・執筆★吟遊映人『読書案内』 第1弾はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾はコチラから

2016.09.24

コメント(0)

-

読書案内No.181 井手英策/18歳からの格差論 勤労国家では対応できない社会経済の大変動

【井手英策/18歳からの格差論】勤労国家では対応できない社会経済の大変動大学生の息子から勧められて手にした本、それが『18歳からの格差論』である。イラストが多く、平易な文章で書かれていて、たいへん読み易いのが特徴である。どうしてこれを読もうとしたのか息子に聞いてみたところ、アマゾンの本のカテゴリ「イデオロギー」部門でランキング1位だったからとのこと。なるほど、そういう読書の仕方もあるのか、、、 それにしても最近の政治・経済への興味の傾向を見ていると、ごくごく平凡な地方の大学生も「なんかヘンだぞ」とか「このままじゃいけないのでは?」と、少しずつヤバイ感を抱いているような気がする。いわゆる都市部のエリート大学生なら、この問題についてもっと現実味を帯びた危機感を持って、主義・主張を展開するのではなかろうか。もしそうだとしたら、「若者も、お年寄りも、貧困におちいる危険性が高い国、年収200万円以下の人たちが1000万人をこえ、非正規雇用労働者も2000万人をこえる国」について、本当に腰をすえ、真摯に向き合う日もそう遠くはないかもしれない。 著者の井手英策は、東大卒で専門は財政社会学とのこと。代表作に『経済の時代の終焉』等がある。時折、テレビのコメンテーターとして出演しているので、顔を見れば、「あ、この人か」とわかる。 『18歳からの格差論』を読んで初めて知ったのは、日本が先進国のなかでも一番「小さな政府」であるということだ。つまり、財政は大きくなく、公務員の数ももっとも少ない最低水準の「小さな政府」なのだとか。我々はテレビの報道の一部だけを見て、公務員なんてスゴイ高給取りで、仕事がラクちんで、定時に帰宅できるなんて、まったく税金がもったいないと、さんざん悪口を重ねて来た。ところが実際は、先進国中もっとも少ない人数で行政を運営している「小さな政府」だと知ると、「それはどうもどうもご苦労さん」と言いたくなった。とはいえ、これだけ削っても巨大な借金を抱えているのはおかしいではないか! とも反論したくなる。そう、当然みなさんご存じのとおり、「税金があまりに安すぎる」からなのだ。たとえ消費税が10%に上がったとしても、日本の租税負担率は先進国の平均を大きく下回るというのが実情なのだとか。これって、ゆゆしき問題だと思った人は、私と同じ感性を持っていて話が合いそうだ。「べつにいいじゃん」と思った人は、その理由を聞かせて欲しい。 シンプルなことだが、税金は貧困にあえぐ人に、しっかりとお金や教育などのサービスとして提供することに使われて欲しい。こんなことを言ったら極端すぎると反論されてしまうかもしれないが、犯罪を少なくするのはこれしかないと思うからだ。(不景気になるとたちまち増加するのが強盗、窃盗、詐欺の類である。)もちろん、「あの人、ろくに働きもしないで、もらうだけもらってズルい」という意見もあるだろう。私も同感。でも、この本を読んでたいへんな勘違いであることを知った。たとえば生活保護の不正受給についてだが、な、な、なんと全体の0.5%ほどしかなく、1%にも満たない数字なのだ。ほとんどが健康上の問題や、年齢的に仕事を見つけられない老人など、深刻な問題を抱えている人たちが受給しているのだ。このデータが本当だとすれば、いかに我々が弱者に対し、いや他人に対して不信感を抱いているかがわかる。「人を見たら泥棒と思え」と先人は言う。それが日本人の根本気質だとしたら、ちょっと哀しい・・・ 『18歳からの格差論』は、政治・経済の観点からはもちろん、福祉の観点から読み進めてもたいへん参考になる。ぜひとも一読をおすすめしたい一冊である。 『18歳からの格差論』井手英策・著★吟遊映人『読書案内』 第1弾はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾はコチラから

2016.09.03

コメント(0)

-

読書案内No.180 若林正恭/社会人大学人見知り学部卒業見込 社会人になって初めて直面する大人としてのふるまいに戸惑い、悩む

【若林正恭/社会人大学人見知り学部卒業見込】◆社会人になって初めて直面する大人としてのふるまいに戸惑い、悩む大学2年生の息子が興奮ぎみに「か、感動した!」と報告して来た。何のことかと思ったら、お笑い芸人のオードリー若林が書いたエッセイを、一気呵成に読んだという。私は自分自身に置き換え、30年ぐらい前に矢沢永吉の『成りあがり』というエッセイを読み終えた時の感覚を思い出してみた。きっと息子も、ほとばしるような情熱に浮かされているに違いない。若いっていいなぁ、、、そう思った。 オードリーと言えば、これまではボケを担当している春日(ピンクのベストを着ている方)がいじられキャラで、お茶の間の人気を博していたような覚えがある。それに比べ、ツッコミの若林は地味で、目立たない存在だった。その若林にスポットが当てられ始めたのは、雑誌ダ・ヴィンチで若林のコラムが連載されるようになってからかもしれない。もちろんオードリーとしての人気は、Мー1グランプリで準優勝を獲得してからだが、若林個人としての人気はその数年後になる。 オードリー若林は東洋大学文学部卒で、高校時代からお笑い芸人を目指すようになったようだ。(ウィキペディア参照)若手芸人としての下積み時代、若林が世の中に対して思っていたこと、過剰な自意識、ポジティブになれない性格的な問題などをつらつらとエッセイにしたところ、若い男性を中心に様々な反響が寄せられたとのこと。(息子もこのエッセイにえらく共鳴した一人なのだ)私も興味本位で読んでみた。さて、40代半ばの私にどのような感動の渦が巻き起こるのか?! 結論から言ってしまうと、すでに一通りの経験を済ませている大人が読んだところで、息子世代の若者たちのような感動の域にまでは到達しない。書いてあることはすべて、社会人になったら「あるある」的なプロセスに過ぎないからだ。とはいえ、私もずいぶんと不器用な二十代、三十代を送って来た身なので、若林の苦悩には身につまされる思いだ。 私がとくに共感したのは、「牡蠣の一生」というコラムである。若林が、番組で海に潜って魚貝類を捕るという企画で感じたのは、岩にへばりついている牡蠣を目にして、この牡蠣はこうして一生をすごすのだが、一体何が楽しいのか?ということ。人間に発見されたら、岩からはがされて終わりじゃないかと。「何やってんだよ牡蠣! 逃げろよ!」と心の中で叫びつつも、食べるためにその牡蠣を捕ったらしいのだが、そんなある時、「ただ岩にしがみついて何のために生きているのか」という話を、若林は某氏に話したところ、氏は、「最初から意味なんて無いんだよ」との答えが返って来たというのだ。これには私も「深いなぁ」と思った。 私自身、すべての人が偶然この世の中に存在しているに過ぎないと思っていたので、「最初から意味なんて無い」という答えに同感だ。一つ一つに意味があったら、まともになんか生きられない。私は、何の理由もなくこの世界に存在していいという哲学に救われた。ホームレスだろうがニートだろうが、何の理由もなくとも生きていて問題ないのだ。 私の尊敬するみうらじゅんは、「ヒマつぶしの人生」と表現したが、究極はそれこそが真実なのだと思った。 大学生の息子はこのエッセイを読んで、かなり勇気づけられたらしい。「俺はいつだってネガティブ思考で、集団行動が苦手で、何一つ自信につながるものなどなかったが、オードリー若林のエッセイを読むと、たいていの男子が陥りがちな自意識との闘いなんだと言うことがわかった」(←おそらく息子が言いたかったであろう感想を、親として翻訳?してみた。)親としてみれば、活字離れの時代と言われて久しい昨今、たとえタレント本であっても、読書によって何かしら心に残るものがあればそれで充分だと思う。 雑誌ダ・ヴィンチで読者支持第一位となったこのエッセイを、まずは若い人におすすめしたい。私と同世代以上の方々は、立ち読みして気に入ったらご購入下さい。(笑) 『社会人大学人見知り学部卒業見込』若林正恭・著★吟遊映人『読書案内』 第1弾はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾はコチラから

2016.04.17

コメント(0)

-

読書案内No.179 河合隼雄/こころの処方箋 「常識」を知らない現代人のための指南書

【河合隼雄/こころの処方箋】◆「常識」を知らない現代人のための指南書こういう本は、まず自分から買い求めることはない。どちらかと言えばこれまで興味がない分野だったからだ。今回はたまたま大学生の息子が読了し、「なかなか良かった」とのことだったので、私も読んでみることにした。『こころの処方箋』は“新刊ニュース”に1988年2月号から1991年12月号まで連載されたものである。内容はエッセイとして万人に読み易いように工夫がこらされている。 著者の河合隼雄は兵庫県出身の臨床心理学者である。京大理学部卒で、日本におけるユング派心理学の第一人者とのこと。(著者プロフィールによる。)代表作に『母性社会日本の病理』等がある。 『こころの処方箋』は、大学生の息子が読むぐらいなので、いわゆる一般常識が平易にまとめられている。(著者自身のあとがきにも「常識を売物にして」いるとある。)というのも、暗黙の了承のように伝わるはずの常識が、昨今では通じなくなってしまったからだ。その理由はいろいろとあげられるけれど、ここでは省略する。 読んでみるとなかなか面白いことが書かれていた。当たり前のことなのに、ふだんすっかり忘れているようなことである。たとえば、 「人の心などわかるはずがない」「ふたつよいことさてないものよ」「マジメも休み休み言え」「男女は協力し合えても理解し合うことは難しい」「ものごとは努力によって解決しない」「善は微に入り細にわたって行わねばならない」「『昔はよかった』とは進歩についてゆけぬ人の言葉である」「日本的民主主義は創造の芽をつみやすい」「心配も苦しみも楽しみのうち」 などなど、カレンダーの標語になりそうな見出しで、それを読むだけでも力になりそうな言葉なのだ。今を生きる若い人たち、あるいは見えない壁にぶち当たってもがいている人たちにお勧めいたいのは、「ものごとは努力によって解決しない」という“処方箋”である。これは私自身にも覚えがあるのだが、自分なりにコツコツと努力を続けているにもかかわらず、一向にそれが報われないことがある。あるいはその努力を誰も認めてくれない場合がある。反ってろくに努力もしていない人が、派手なパフォーマンスや言動で注目を浴び、一躍有名になったりする。これは一体どういうことなんだろう?著者が言うには、「確かにいくら努力しても報われないとか不運としか言いようがないとか、そのような人が居られることは事実」であるとのこと。しかし翻って考えてみると、「努力すればうまくゆく」などということが本当に正しいのだろうか?著者ははっきり名言する。「人間が自分の努力によって、何でも解決できると考える方がおかしいのではないか」この言葉は、目から鱗が落ちる思いだった。もちろん、だからと言って一切の努力を放棄して問題を投げ出してしまうことが良策だとは思わない。河合隼雄が言おうとしているのは、努力をすることが目標なのではないし、解決などというものは、「しょせん、あちらから来るもの」だから、そんなことを目標にするな、と言うことなのである。 つまり、「せいぜい努力でもさせて頂き」、やるだけやってみるか、ぐらいの気持ちでいるのが望ましいというわけだ。肩肘張らず、自分のできる範囲内で頑張ってみて、その後、「ひょっとして解決でも訪れたら、嬉しさこの上なし」というスタンスがベターなのではと述べている。 4月からフレッシュマンとして社会人スタートを切る皆さん、何らかの問題にぶつかったとき、「自分の努力が足りないからだ」と不必要に自分を責めることなく、また努力ということばに踊らされることなく、がんばって下さい!メンタルが疲れたなぁと思ったら、枕元に『こころの処方箋』を置いて、憂鬱な五月病を乗り越えて下さいね! 『こころの処方箋』河合隼雄・著★吟遊映人『読書案内』 第1弾はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾はコチラから

2016.03.20

コメント(0)

-

読書案内No.178 松本清張/黒い福音 日本の国際的立場の弱さが事件を迷宮入りにさせた

【松本清張/黒い福音】◆日本の国際的立場の弱さが事件を迷宮入りにさせた巷にははいて捨てるほどミステリー小説が出回っているけれど、なかなか「コレ!」と思うような作品と出合わないものだ。たとえ売れっ子作家のベストセラー小説でも、読者それぞれの好みの傾向に差があるので、万人ウケするのは難しい。そんな中、昭和がえりしたわけでもないが、松本清張作品を久しぶりに読んでみた。清張の小説は大衆的で読み易く、その上、緻密で丁寧な内容となっているのが頭のカタくなりつつある熟年層にはありがたい。もちろん時代性は感じてしまうけれど、こういうアナログな小説が実はものすごく心地よかったりする。 今回読んだのは、昭和34年11月から8カ月に渡って連載された『黒い福音』である。この小説は、昭和34年3月に起こったスチュワーデス殺人事件をモデルにした内容となっている。(ウィキペディア参照)まずはネットで調べた実際の事件のあらましを紹介しておく。 事件の発端は、昭和34年3月10日早朝、東京都杉並区善福寺川で女の死体が発見されたことによる。所持品から、世田谷区在住の女性(27歳)で、英国海外航空のスチュワーデス(現・キャビンアテンダント)であることが判明した。解剖結果から他殺と断定。被害者の足取りを追うと、生前、カトリック教団サレジオ会に出入りしていたことがわかった。捜査線上、容疑者としてあがったのは、同教会のベルギー人神父であった。 結局、この事件は容疑者が外国人ということもあり、警察はなかなか積極的に動けなかった。取調べのため出頭を求めたところ、それに応じず、しまいには教会組織をあげて批判の声をあげたのだ。そんな矢先、問題の神父は当局に連絡もせず、さっさと帰国してしまったという顛末だった。 この記事を読んだとき、つくづく感じたのは、当時の「日本の国際的な立場の弱さ」である。事件の核心にあと一歩と迫りながらも、宗教の壁と外国人相手という状況に手も足も出ないのである。そこに目をつけたのが、作家・松本清張だ。 とくに胸の空く想いだったのは、著者が「信者の主観的で妄信的な点」を痛烈に批判していることだ。とはいえ、信仰とはそういうものだと言われたらそれまでだが、それがエスカレートしたらどうなるのか?その危険性は、後年のオウム事件を思い起こせばよく分かる。 『黒い福音』では、著者が綿密な調査と事件資料から独自の解釈を加えてストーリーを展開している。はっきりしているのは、サレジオ会に所属する社会事業団体の一つであるボスコ社が、戦後、日本において不足していた統制物資を横流しして莫大な資金を獲得したということ。または、闇砂糖事件、闇ドル事件、さらには闇金融事件などでも同教会幹部が黒幕だったにもかかわらず、外国人神父に捜査のメスを入れることができず、不起訴となってしまった。そのような苦い経験をうやむやにしてはならない、という著者の意思表示の現れなのか、作品全体にほとばしる情熱と意欲を感じさせる。 「非常に神聖な、侵すべからざる戒律をもつ」宗教と言えども、人間のやることに大して変わりはないとでも言うように、若き美男の神父が、日本人女性信者にチヤホヤされ、いつしか聖職者としての規則を破っていくプロセスが描かれている。外国人聖職者の抑圧された肉欲のエネルギーの放出は、日本人男性とはスタミナから言っても格段の差があり、被害者女性が無条件に溺れていくのがよく分かるくだりとなっている。宗教団体の閉鎖権威主義に、一石を投じた作品なのだ。 『黒い福音』松本清張・著★吟遊映人『読書案内』 第1弾はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾はコチラから

2016.03.12

コメント(0)

-

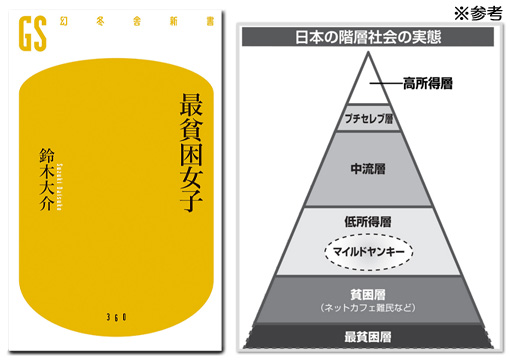

読書案内No.177 鈴木大介/最貧困女子 現代日本の闇、最貧困の現実を直視せよ!

【鈴木大介/最貧困女子】『最貧困女子』鈴木大介・著※お詫び諸般の事情により記事を画像化してアップせざるを得ませんでした。ご賢察を賜れましたら幸いです。★吟遊映人『読書案内』 第1弾はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾はコチラから

2016.03.01

コメント(0)

-

読書案内No.176 柳美里/潮合い(『家族シネマ』より) いつか、いじめは根絶できるのか?

【柳美里/潮合い(『家族シネマ』より)】◆いつか、いじめは根絶できるのか?世間ではいじめを扱った作品がはいて捨てるほどある。そのほとんどが、いわゆる青春小説というカテゴリにあり、ティーンを対象にしたドラマチックな内容となっている。これでもかこれでもかといじめ倒し、いじめる側の執拗なまでの陰湿な行為をあぶり出す一方で、読者の正義感を引き出そうという作品のねらいに、かえってしらじらしささえ感じてしまうこともある。いじめというものは、それほど簡単に根絶できるものではないからだ。社会が平和であっても戦時下であっても、いじめの質の違いこそあれ、まずこの世からなくなるものではない。 柳美里の初期の作品である「潮合い」は、転校生を徹底的にいじめ倒す内容となっている。芥川賞受賞作である『家族シネマ』の文庫を買うと、同刊に収められている。いじめには、いじめる側、いじめられる側、その双方に問題があるとか言われているが、私にとってそんなことはあまり問題ではない。当事者の抱えている家庭の事情など、どれほど辛く苦しい背景が隠されているか、ということもさして気にならない。現実は、そこにいじめが存在しているというその一点に他ならない。 「潮合い」のあらすじはこうだ。小学6年生の2学期、麻由美のクラスに一人の転校生がやって来た。その少女は安田里奈と言い、男子たちが妙にそわそわするだけのルックスをしていた。とにかく目立つのだ。目立つと言っても、表情はほとんど変わらず、一切だれともしゃべらず、ただその存在だけが目立っていた。麻由美はイラっとした。だいいち、2学期に転校して来ること自体、ヘンだと思った。あと半年もすれば卒業だからだ。きっとわがままで、前の学校では問題児だったに違いないと思った。麻由美はまず、里奈の髪につけているリボンにイラだった。ムリヤリ剥ぎ取ってやった。住んでいるところを聞くと、「わからない」と答えたため、麻由美は再びイラっとした。バカ呼ばわりし、ホームレスだと言ってやった。麻由美は数人の女子たちと里奈の服装について冷やかし、パンツを脱げと、みんなで一斉にはやしたてた。さらにはプールで泳げと命令した。びしょ濡れの里奈に気付いた担任の田中は、その場の状況をつかもうともせず、「転んで落ちたのか?」と、見当はずれのことを言った。熱血教師気取りよろしく、「先生はいじめがあったなんて信じない。先生はいじめが大っ嫌いだ」などと生徒たちに涙ながらにいじめを否定するのだった。 私はこの短篇を読んだとき、これは本物だと思った。まるでキレイゴトから唾を吐くように、リアリティのある、憂鬱でけだるい思春期を表現しているからだ。いじめをなくそうとか、いじめのない社会を、などと説教くさい意味合いはまるでない。 いじめはあります、それが何か? という突き放したようなクールな視線を感じるのだ。いじめの問題はおそらくきっと、今後も世間を騒がせるに違いない。だからと言って改善策を取らないというのも無責任な話だが、まずは子どもたちに強い心を持って欲しいというところだろう。さて、みなさんはいじめ問題をどう考えるだろうか? 『家族シネマ』より「潮合い」柳美里・著★吟遊映人『読書案内』 第1弾はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾はコチラから

2016.02.21

コメント(0)

-

読書案内No.175 伊藤比呂美/読み解き「般若心経」 般若心経は救いと悟りの「まじない」である

【伊藤比呂美/読み解き「般若心経」】◆般若心経は救いと悟りの「まじない」である「知っておきなさい 向こう岸に わたれる このちえ。ここに つよい まじないが ある。これは つよくて あきらかに きく まじないである。これは さいこうの まじないである。これは ならぶものの ない まじないなのである。どんな 苦も たちまち のぞく。ほんとうだ。 うそいつわりでは けっして ない。だから。おしえよう このちえの まじないを。さあ おしえて あげよう こういうのだ。 ぎゃーてい。ぎゃーてい。はーらー ぎゃーてい。はらそう ぎゃーてい。ぼーじーそわか。般若心経でした」 母が亡くなったとき、しきりに叔母が「なんみょーほーれんげーきょー」とお題目を唱えなさいと、私に勧めて来た。叔母は某宗教の信者であり、絶対的な信念を持って日夜、唱題に励んでいるのだ。「お題目を唱えるだけで、必ず道は開けるから」と言うのだ。当時、我が家では申しわけ程度のロッカータイプの仏壇があるだけで、信仰心などというものには無縁だった。母より先、3年ほど前に亡くなっている父も、これと言って信心は持っていなかった。一時、クリスチャンとなっていたものの、思うところがり、教会を去った。戦争を体験し、爆撃で亡くなった戦友の無残な屍を前に、この世に神も仏もあるものかと思ったそうだ。それでも何かを信じ、すがりたい気持ちはあって、イエス様を信じていたのだが、やはりそれも虚しいことのように思えたのかもしれない。 両親を亡くした私は、今はそのお位牌に手を併せるだけの信心にとどまっている。宗教というものが、ここぞというときにどれだけ救いとなり、癒しとなり、支えとなるものかは、叔母を見ていれば想像がつく。しかし、頭であれこれ理屈をこねくり回し、分析している時点で、信心は遠い存在なのだろう。信仰とは、もっと魂の叫びであり、無我の境地なのだから。 そんな中、私は伊藤比呂美のエッセイを読んだ。『読み解き「般若心経』というものだ。群ようこや林真理子のエッセイなどと同じような感覚で“すーっ”と読んでしまった。何も考えず文字を追ったのだが、意識下では音として私の中に入って来たような気がする。 ぼろぼろになるほど読んだ聖書にも、いかに人間が罪深い生きものであるかが描かれていて、己の背負った罪の重さを思い知る。たとえ無垢のように思える赤ちゃんだとしても、すでに“罪”という刻印が押され、この世に誕生するわけなので、大人になるにしたがって段々と汚れていく、というわけではない。もともとなのだ。これは仏教の基本である因果応報にも通じる。たとえば、自分の娘が妻子持ちの男とさんざん恋愛をし、男の妻を泣かせ、両親にも心配させるとする。だがその娘のした似たようなことを母もやっていて、実は、母の母もそういう業を背負って来た、という因果であり、応報である。一切、消えることはないというものだ。 そんなことをつらつらと考えていると、ありとあらゆることに意味があるのかと、そらおそろしくなる。 でも大丈夫。般若心経では「空」(empty of meaning)と言っている。そこにあるものすべて、偶然あるだけなのだ。別に意味も理由さえもないのだと言っている。それが、次のとおり。 舎利子色不異空空不異色色即是空空即是色 「ねぇ、シャーリプトラ。シキはクウとかわりないのよ。クウはシキとかわりないのよ。シキはクウだし、クウはシキなんだよ」 矛盾に満ちた内容にも思えるけれど、それで良い。私は癒された。さすがは般若心経。最高にして秀逸のお経ではある。 『読み解き「般若心経」』は、詩人である伊藤比呂美のポエムにも思える。私のような勉強不足で怠惰な者にも、わかりやすく書かれている。「あーやんなっちゃった」という牧伸二のようなつぶやきを吐きたくなったあなた、ぜひともご一読を。 『読み解き「般若心経」』伊藤比呂美・著大西良慶猊下(元清水寺貫主)筆★吟遊映人『読書案内』 第1弾はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾はコチラから

2016.02.14

コメント(0)

-

読書案内No.174 群ようこ/ぬるい生活 ほどほどの生活が一番心地よい

【群ようこ/ぬるい生活】◆ほどほどの生活が一番心地よいこれまで数々のエッセイを読んで来たけれど、庶民的で共感が持てて、何よりおもしろいなぁと思ったのは群ようこのエッセイである。群ようこは小説も書いているし、それなりに読める内容だが、私個人としてはエッセイの方がだんぜんおすすめだ。 『ぬるい生活』は群ようこが50歳を迎えようとしているころから、ちょうど50歳を迎えたころまでの連載を文庫化したものである。女性なら必ず通るであろう更年期についても触れられていて、ものすごく参考になる。たとえば「精神の健康」という章では、更年期障害の酷い友人について書かれている。シングルで仕事もバリバリやって何事にも一生懸命の彼女は、あるときパニック障害を起こしたと。体が丈夫だとうまく更年期と付き合っていけてるような錯覚に陥りがちだが、実は肉体の健康もさることながら、メンタルの健康もさらに大切なのだと語っている。 「現代は体よりもまず精神が丈夫でないとやっていけなくなっているのである」 なるほどと思う。当たり前のことだけれど、これだけストレスにさらされていると、自分のメンタルがマヒしてしまい、知らず知らずのうちに自分に対してムリを強いている場合もあるのだ。心と体のバランスを取るのは意外にも難しい。(更年期ではない世代だって難しい。) さらに、「少し希望がみえてきた」の章では、更年期障害の酷い友人が、それこそ藁をもつかむ思いであの手この手の治療に挑戦したことについて書かれている。こんな治療があるのかとびっくりしたのは、ホメオパシーというものだ。これは、「病気に対する同毒療法」とのこと。つまり、ヒ素やトリカブトなどの毒性のものを利用して、体内の毒素を排出するらしいのだ。(人間が持っている免疫を利用するものなのか?)これが画期的に効いたらしい。このように、群ようこを取り巻くシングルの友人たちとのユニークな交流や、ひそかに始めた小唄と三味線のお稽古事についても、おもしろおかしく描かれている。 結婚する自由もあるし、しないという自由もある。シングルでも充実した毎日を過ごせれば、それはそれで良いのではないか?群ようこは三十代以上未婚で子どもなしの、世間で言う「負け犬」の部類に入るのかもしれないけれど、可愛いネコちゃんに支えられてそれなりに楽しい生活を送っているようだ。シングルで中年に差し掛かった女性には、癒しともなり得る必読の書である。 『ぬるい生活』群ようこ・著★吟遊映人『読書案内』 第1弾はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾はコチラから

2016.01.27

コメント(0)

-

読書案内No.173 山田太一/空也上人がいた いつも僕の傍に空也上人がいる

【山田太一/空也上人がいた】◆いつも僕の傍に空也上人がいるここのところ私は、生涯をかけて大切にしていきたいような素晴らしい小説と出合っている。そのことで人生が大きく変わることなんて、まずないけれど、良質で分け隔てのない物語の世界にゆったりとくつろぐことができる。著者は私の大好きな作家・山田太一である。シナリオライターとしてはあまりにも有名で、代表作に『ふぞろいの林檎たち』等がある。小説では『異人たちとの夏』があり、山本周五郎賞を受賞している。 山田太一の描く主人公の特徴としては、たいてい心に闇を抱えている。例えば、仕事に忙殺されていてものすごく疲れていたり、生活には不自由していないけれど孤独を感じていたり、過去の拭えない記憶に壮絶な自己嫌悪を抱いていたりするのだ。人は皆、多かれ少なかれ、どうしようもない闇を内包して生きている。そんな持て余し気味の自分を、ある人は何でもないことのように振る舞ってみたり、またある人はあきらめの境地で受け入れているのかもしれない。 『空也上人がいた』は、27歳の介護ヘルパーである男性が、勤務先の特養老人ホームである秘密を抱えてしまい、その心の闇を抱えつつも、独居老人や46歳女性・ケアマネージャーとの関わりを描いたものである。 ストーリーはこうだ。特養老人ホームで介護ヘルパーとして働いていた27歳の中津草介は、2年4カ月で退職してしまった。夜勤、オムツ交換、食事介助、徘徊、そんなことの繰り返しから極度の疲労が蓄積していたかもしれない。車椅子で認知症のある利用者を、廊下でつまずいた勢いで、車椅子から転げ落としてしまった。その利用者は6日後に亡くなった。草介は仕事を辞めた。そんな中、ケアマネージャーである46歳の重光雅美は、何かと草介に目をかけていた。在宅の独居老人の介助という仕事を持って来たのは、重光が個人的に草介を信頼してのことだった。草介は、とりあえずその依頼を受けることにした。依頼主は81歳で一人暮らしの吉崎征次郎だった。6年前に妻を亡くし、子どもはいなかった。その吉崎が草介に「京都へ行ってくれ」という。草介は怪しみながらも、京都まで出向き、指示どおりに六波羅蜜寺へ行った。そして宝物館へ入館し、空也上人の彫刻を目の当たりにするのだった。 この小説は恋愛小説というカテゴリに入ると思う。それなのに、これまでの恋愛小説と一線を画すのはなぜか?おそらくきっと、ふわふわしたメルヘンからはほど遠く、より現実味を帯びたストーリーだからであろう。もちろん、読者を意識してよりドラマチックな展開にはなっている。それでも恋愛の向こうに結婚があり、結婚の向こうに介護問題が見え隠れするのは、凄まじいリアリティーさだ。だが心配はいらない。著者はちゃんと救いの手を差し伸べているからだ。人間はそれほど強い生きものではないことを承知の上で、空也上人という壮絶な修行僧を心の支えとして登場させている。(いつも我々と共に歩んでくれるという意味で。) さて、小説のラストでは、草介が老後のことを夢想している。妻の乗る車椅子を押して歩く自分の姿を見ているのだが、その時の妻の目がスゴイ。この描写に私はホラーを見た。山田太一の小説はどれも秀逸だが、この『空也上人がいた』は、さらに輪をかけた素晴らしさである。人生につきまとう自己嫌悪の気持ちを、そっと包み込むような優しさと寛容さを感じさせてくれる作品なのだ。 『空也上人がいた』山田太一・著★吟遊映人『読書案内』 第1弾はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾はコチラから

2015.12.26

コメント(0)

-

読書案内No.172 葉室麟/散り椿 清く正しく美しく生きる姿に、胸が熱くなる。

【葉室麟/散り椿】◆清く正しく美しく生きる姿に、胸が熱くなる。私は今年44歳になったが、中学時代の恩師とはいまだに年賀状のやりとりや、たまのメール交換などをしている。定年を前にした恩師は、これまで以上に読書の幅を広げ、心の琴線に触れるような作品と出合った際には教え子に惜しみなく紹介していこうと思っているようだ。最近、久しぶりに届いたメールにも、やはりお勧めの一冊についての感想が寄せられていた。それが葉室麟(はむろ・りん)の『散り椿』である。もしかしたら私が、「歴史・時代小説が好き」だと言ったことがあるのを覚えていたのかもしれない。だとしても純愛をテーマにしたこの『散り椿』という小説は、恩師がこの一冊としてエントリーした作品に相応しいものだとつくづく思った。 著者の葉室麟は、北九州市小倉の出身で西南学院大学卒である。『銀漢の賦』で松本清張賞を受賞し、『蜩ノ記』で直木賞を受賞するという飛ぶ鳥を落とす勢いのある作家なのだ。(ウィキペディア参照)この小説を何の先入観もなく読んでいると、もしや著者は平成の新鋭か?と思ったりする。それぐらい文体がみずみずしく、しかも純朴な感性に心を打たれるからだ。ところがプロフィールによれば1951年生まれ、御年64歳。いや、驚いた。 あらすじはこうだ。瓜生新兵衛は、ゆえあって故郷を離れ、愛妻の篠とともに京都の地蔵院に身を寄せていた。病床に臥す篠を一生懸命に介護するものの、その甲斐もなく、篠は亡くなってしまう。新兵衛は生前、妻と約束したことを果たすべく、故郷へと帰藩したかつて一刀流道場の四天王と呼ばれた勘定方の新兵衛は、その実直さから上役の不正を訴え、藩を追われていたのだ。帰る家のない新兵衛が身を寄せたのは、篠の妹である坂下里美のもとだった。里見の夫・源之進は、新兵衛の旧友であり四天王の一人だったが、無実の使途不明金を糾問され、自害していた。里見と源之進には一人息子である藤吾がいたが、父親の二の舞にはなるまいと、殖産方として日夜励んでいた。そんな中、藤吾にとっては伯父に当たる新兵衛がやって来たため、心中、穏やかではない。18年も前とはいえ、追放になった親戚が訪ねて来ようとは、はた迷惑な話だと思うのだった。そんな藤吾の複雑な心境をよそに、母の里見はかいがいしく新兵衛をもてなし、新兵衛もまた遠慮のない気さくな態度で接していた。一方、藤吾には秘かに武士として尊敬している人物がいた。それはやはり四天王の一人である榊原采女で、新兵衛の旧友だった。采女は冷静沈着にして容姿端麗。いずれ家老にまで昇りつめるのは間違いないと見られていた。その采女が、実は新兵衛の妻である篠にずっと想いを寄せており、いまだ妻を娶ることのない独り身であることを、藤吾は知ったのである。 『散り椿』は時代小説なので、厳密に言えば歴史考察に難のある個所はそれなりにあると思われる。だが、それで良いと思う。その時代を必死に、懸命に生きる人々を生き生きと自在に描くことに意義があるからだ。現代人には忘れがちな純粋さや素朴さが際立って美しくよみがえる。不正を良しとせず、まじめに生きようとする者が追われる世の中であってはならない。清く正しく美しく生きる姿に、胸が熱くなる。父から息子への代替わり、純粋な恋、不正を許さぬ誠実さ、すべてがドラマチックに描かれている。藤沢周平の筆致にも似ているかもしれないが、葉室麟の方がやや現代的で、若い世代にも受け入れられ易いかもしれない。 「読む本がない」と嘆いているあなた、「感動したい」と切望しているあなた、ぜひともこの作品をお勧めしたい。必読の書である。 『散り椿』葉室麟・著★吟遊映人『読書案内』 第1弾はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾はコチラから

2015.12.19

コメント(0)

-

読書案内No.171 見延典子/もう頬づえはつかない 貧困女子大生の恋愛事情

【見延典子/もう頬づえはつかない】◆貧困女子大生の恋愛事情70年代は、いろんな意味で新しい風の吹いた年代であった。小説はそれが顕著に表れているのだが、たとえば村上春樹が登場したり、三田誠広や中沢けいなんかも産声をあげた。中でも見延典子は女子大生のゆるい日常を俗っぽく描いていて、本人の体験手記なのではと読者をハラハラさせるリアリティーさが受けた。当時ベストセラーとなった『もう頬づえはつかない』は、著者である見延典子によると、「これは大学に提出した卒業論文」であるとのこと。そのわりに文体は堅くないし、臨場感はあるし読み易いので、ごくごくフツーの小説として楽しめる。 見延典子は札幌市出身で早大第一文学部卒である。最近では『頼山陽』で新田次郎文学賞を受賞しているが、いつから歴史や伝記文学へと転向したのであろうか?代表作の『もう頬づえはつかない』は50万部を超える大ベストセラーとなり、1979年に桃井かおり主演で映画化もされた。(ウィキベディア参照)今回、当ブログの管理者の一人が『もう頬づえはつかない』の単行本を持っていたため、私は遅ればせながら一読させてもらう機会を得た。あらすじはこうだ。 貧乏女子大生のまりこは印刷工場でアルバイトをしていた。そこで知り合った同じく貧乏学生の橋本と、ずるずるとした関係を持つようになったまりこだが、実はまりこには同棲している恒雄がいた。だが恒雄は風来坊で、すでに1年近くも音沙汰がなかった。恒雄はまりこと同じ大学の法学部生だったがすでに退学。愛嬌のある橋本とは対極にあり、無愛想で無口でそれでいてまりこには抗えない魅力を感じさせる男であった。まりこは自分のアパートに住み着いてしまった橋本をキープしつつも、心はいつも恒雄の帰りを待っていた。そんなある日の深夜、ふらりと恒雄がまりこのところへ戻って来た。だが部屋には橋本が寝ているため、まりこは恒雄を中には入れず、場末のスナックへと誘った。後日、橋本が帰省のため鹿児島へと帰ってしまうと、まりこは待ってましたとばかりに恒雄のもとに出かけた。新宿のホテルで恒雄に抱かれ、快楽を貪った。感動的とも思えた再会と抱擁はつかの間だった。まりこは妊娠したのだ。だが、実際のところ、相手が恒雄なのかそれとも橋本なのか分からない。まりこは愛する恒雄の子を宿したのだと思い込み、恒雄のアパートに何度も足を運ぶのだった。 言うまでもなく結末は陰惨で、後味は悪い。こういう小説が当時のベストセラーだというのだから、おそらく時代性もあると思われる。私の好きな書評家である斉藤美奈子が、『妊娠小説』という抱腹絶倒の著書の中で、この手の小説をバッサリと斬っている。「未知なる妊娠に対する率直なおどろきである」と。これは主人公のまりこが女子大生という立場にありながら妊娠してしまうという設定と、著者である見延典子が23歳でこの体験談とも受け留められる作品を発表したという意外性も付加される。青春の苦悩とか何とかを表現した小説には違いないのであろうが、ひょんなことから妊娠→中絶というプロセスは、いつの時代にもごく当たり前のように存在した。娯楽の少ない時代には、肉の悦びもスポーツやゲームの一つだったかもしれない。だが今後はどうなるか?昔はこういう小説が世間をあっと驚かせるものだったのだと若い人に教えてやりたい気がする。この小説を読んで衝撃を受けるかどうか分からないけれど、ちょっと試しに読んでみてはいかがだろう?女子高生、女子大生の方々、ぜひどうぞ。 『もう頬づえはつかない』見延典子・著★吟遊映人『読書案内』 第1弾はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾はコチラから

2015.11.22

コメント(0)

-

読書案内No.170 宮本百合子/伸子 すべての女性におすすめしたい逸作

【宮本百合子/伸子】◆恋愛・結婚・仕事に悩むすべての女性におすすめしたい逸作江戸時代末期、日本の文化・伝統というものが中断され、それによって近代日本が確立し現代に至るというプロセスは、時代の流れもさることながら、グローバル化社会を生き残るためにはやむをえない決断であった。それにともない、家制度という女性にとってはもはや窒息的な環境でしかなかったしがらみも崩壊した。今や、家庭の妻として、嫁として生きるというよりは、女性が社会の枠組みの中で人間として成長していきたいというごくごく当たり前の欲求が、やっと日の目を見るまでになった。だがそのことにより、女性は自らが働いて稼ぐことで、結婚して夫に養ってもらう必要がなくなった。あるいは結婚しても、子どもを作らないという選択も与えられた。社会では常識とされていることでも、実は女性にとっては大きな負担であり、自己犠牲を伴うこともようやく世間に認知されるまでになった。現在、女性の権利がごくごく当たり前のように通用しつつあるが、ここまでの道のりは決して平坦ではない。 私は個人的にプロレタリア文学というものがあまり好きではない。何とも言えない狂信的な暗さにうんざりしてしまうからだ。『伸子』はプロレタリア文学の筆頭とされているが、それを知ったのはつい最近のことで、とても驚いた。というのも、私はこれまでに読んだ何十、何百冊もの小説の中で、ベスト3には入れたい大好きな作品だからである。こんな言い方をして良いのかどうか迷うところだが、労働者階級の闘争的運動を描いたものなどではなく、むしろ中流以上の家庭に育った知的な女性が、家柄の違う男性と恋愛をし、結婚をし、結局は破綻するまでのプロセスが、実に丁寧な心理描写とともに表現されている。そしてこの作品のモデルは、著者である宮本百合子自身というのも興味深い。 あらすじはこうだ。舞台はアメリカ・ニューヨーク。1914年からの欧州戦争もいよいよ終わりに近づいていた。中産階級の父を持つ佐々伸子は、父の出張に伴い渡米した。まもなく父は仕事を終え帰国する予定だが、伸子は留学のため、しばらくはアメリカに滞在しなければならない。父は、一人残してゆく伸子のために、できるだけのことはしてやろうと思った。市内の地理も覚えさせ、交友関係も築いてやらねば、いざという時、女一人では困るだろうという親心だった。ある日、父娘は日本人の学生倶楽部が主催する茶会に招かれた。そこで伸子は一人の男と出会う。男は佃一郎と言い、C大学で比較言語学を専攻していた。伸子は、佃とずいぶん年も離れていたが、もう若くはない佃と話をするのが楽しく、興味は尽きなかった。佃が貧乏暮らしをしつつも、地味な研究をコツコツと続けていることにも胸を打たれた。その後、紆余曲折を経て、伸子は佃に求婚する。そんな中、日本から伸子のもとに手紙が届く。母が産後の肥立ちが悪く、危篤とのこと。伸子は、大切な母が床に就いて、自分の帰りを首を長くして待っているのを想像すると矢も楯もたまらず、帰国することを決意した。 著者の宮本百合子は、本名を中條ユリと言い、父は日本国内でも有数の建築事務所の事業主で、恵まれた家柄であった。母は華族女学校を首席で卒業しており、相当な文学好きであった。百合子自身、日本女子大学に入学しながらも中退し、父について渡米しているところを見ると、並々ならぬ向学の意欲にあふれていたことがうかがい知れる。 結局、百合子は最初の結婚に破綻し、しばらくは同性愛に身を焦がす。しかしその後、9歳年下の日本共産党員の宮本顕治と恋に落ち、左翼活動に没入していく。最初は15歳年上の男性と結婚し、破綻。その後、同性愛に目覚め、やがてその関係を解消すると、今度は9歳年下の男性へと移行。このプロセスは、もうそれだけで小説ネタに事欠かない。実におもしろい遍歴である。 私は決してプロレタリア作家としての宮本百合子が好きなわけではない。作中の伸子が、現実社会にあって必死にもがき苦しみ、葛藤する姿に感動したからだ。恋愛という得体の知れないものが、これほどまでにのっぴきならないものなのかということを、まざまざと見せつけられ、これまでにない共鳴を持ったのである。様々な女流文学があるのは百も承知の上だが、現実というものをしっかりと見届けた作品としては、『伸子』の右に出るものはない。モデル小説なだけに、重厚感と説得力にあふれている。 余談だが、著者は51歳という若さで亡くなっている。戦時中、左翼活動によって投獄された際の厳しい取調べがその後の体に響いたらしい。 恋愛・結婚・仕事に悩むすべての女性におすすめしたい逸作である。 『伸子』宮本百合子・著★吟遊映人『読書案内』 第1弾はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾はコチラから

2015.10.25

コメント(0)

-

読書案内No.169 大崎善生/聖の青春 師匠にパンツを洗わせた棋士の怪童

【大崎善生/聖の青春】◆師匠にパンツを洗わせた棋士の怪童大崎善生の作品がおもしろいと聞いたのは、もう10年ぐらい前の話だ。だがその時は、彼の『パイロットフィッシュ』や『アジアンタムブルー』は最高だから読んでみるようにとのことだった。確かに読み易く、読後はスッキリとした味わいに文句のつけようはなかった。とはいえ、村上春樹に傾倒していた私は、大崎善生の作風は何となく村上を意識したものに感じて、二番煎じは否めないと思っていた。あれからどういうきっかけで大崎善生を再び手に取る気になったのかは忘れてしまった。だが大崎のデビュー作である『聖の青春』は一読してみたいと、常々思っていた。というのも『聖の青春』は、重いネフローゼを患い、それを生涯の持病として抱えながら棋士として生き抜いた村山聖について語られた、ノンフィクション作品との書評を目にしたからだ。 享年29歳、志半ばにしてこの世を去る無念さは、いかばかりだったか。将棋界の最高峰A級に在籍したまま、名人への夢まであと一歩のところで命の灯をけさなくてはならない辛さ。 私は将棋についてはまるで無知だが、この著書を読了したことで、プロというものがいかに命懸けであるかを知った。いや、知ったようなつもりになっただけかもしれない。それぐらい過酷で壮絶で、常人の想像を超える世界なのである。※左から村山聖・谷川浩司・羽生善治 あらすじはこうだ。昭和44年、広島にて村山聖が誕生した。上に兄と姉のいる3人目の末っ子だった。3歳のある晩、聖は高熱を出した。近所の医者に診てもらったところ、「風邪」だと誤診されたのが命取りだった。なかなか容体が改善されず、両親は思い切って広島市民病院の小児科にかかったところ、重いネフローゼであることが判明した。両親は聖に対し、罪悪感を持ち続けた。もっと早く体調の異常に気付いてやれなかったことへの罪の意識。せめて、可哀そうで気の毒な聖には好きなことをさせてやろうと、何でも欲しがるものを与え、甘やかした。聖は暴れては発熱、少し休んではまた暴れて発熱を繰り返した。常に死と隣り合わせの環境だった。そんな中、父親は6歳になった聖に、将棋盤と駒を買い与えてやった。少しでも気晴らしになればと思ったからだ。すると聖は、持ち前の集中力と好奇心でメキメキと腕をあげていった。あいかわらず入退院を繰り返す聖は、どうしようもないほどの癇癪持ちになっていた。家では狂ったように暴れ、ありったけの力でドアを叩き壊し、母の三面鏡を粉々にしてしまった。ひどいときは、野球バットで家の外壁を殴り、大きな穴を開けてしまうほどの始末だった。両親はすべてを許した。どうしようもない宿命を背負った聖が、不憫で仕方なかったからだ。そんな生活をしていても、聖は将棋に没頭し、小学生となって小学生将棋名人戦にも出場することとなった。中学生になってからは、いよいよ「プロになりたい」と言い出した。「大阪に行って、奨励会に入りそしてプロになる」目標は、名人・谷川浩司を倒すことだったのだ。 東の天才・羽生善治、西の怪童・村山聖。村山聖が生きたこの当時は、若き俊英たちが揃いに揃った時代でもあった。なにしろ将棋界の勢力地図を塗り替えてしまうほどの天才・羽生が現われたことに、ベテラン棋士たちが度胆を抜いたのだ。さすがの聖も羽生には初戦で敗けている。しかし聖は羽生に対し、尊敬の念を忘れることなく、「いつかきっと」という思いで精進する。 村山聖という類まれなる棋士の、想像を絶するような闘病と同時進行の棋士人生に、私たちは圧倒される。師匠は彼の下着まで洗い、彼をサポートした。自分は絶対に将棋界の頂点に立つと信じ、また周囲も、何とかしてコイツを名人にさせてやりたい、という情熱に漲っている。この熱い生き様に思わず胸を焦がさずにはいられない。 何か夢中になれるものが欲しいと思っているあなた、この作品を読んでもらいたい。命を懸けて夢中になるということが、どういうものなのかをまざまざと実感するに違いないからだ。 『聖の青春』大崎善生・著 (新潮学芸賞受賞作品)~ご参考まで~吟遊映人の過去記事『パイロットフィッシュ』はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第1弾はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾はコチラから

2015.10.11

コメント(0)

-

読書案内No.168 石坂洋次郎/青い山脈 戦後日本の若者たちの青春を、みずみずしく描く

【石坂洋次郎/青い山脈】◆戦後日本の若者たちの青春を、みずみずしく描く今、街の書店で『青い山脈』を手に入れようと思っても、まず手に入らない。すでに絶版である。私はどうしても読みたくて、アマゾンの中古本で購入した。図書館で借りても良かったのだが、何となく手元に置いておきたかったのだ。 『青い山脈』は戦後の大衆小説としてはミリオンセラーとなった作品である。当時は絶大な人気を誇り、昭和24年には原節子主演で映画化もされている。現代風に言ってしまえば、青春小説というカテゴリに区分されて差し支えないだろう。平成の若い人たちには「古臭く」感じられるかもしれないが、敗戦後の混沌とした世の中に、一条の光が射し込むかのような健全でみずみずしい作風は、正に新しい時代を予感させるものだった。 著者は石坂洋次郎で青森県弘前市出身、慶応義塾大学文学部卒である。『青い山脈』は、巻末の解説によると、昭和22年の朝日新聞の連載小説として発表されたとのこと。そのせいかどうかは別として、「封建的俗物性に対する民主的知性」というものが、そこかしこから漂っているのが印象的である。 あらすじはこうだ。終戦後まもなく、金谷六助はドイツ語の教科書を開きながら店番をしていた。そこへリュックを背負った女学生が米を売りに来た。手元に現金のない農村の者たちは、こうして米を売って現金をもらい歩いたのである。六助は店主の父親が留守していたこともあり、勝手に5升250円で買い取ることにした。ひょんなことから女学生の寺澤新子に半ば強引に食事の仕度を頼んだ六助は、新子といっしょに昼飯を食べた。後日、新子は一通の手紙を持って職員室を訪れた。若い新任の島崎雪子にその手紙を見せるためである。雪子は、民主主義が導入された今、手紙の検閲などは決してするつもりはなかったが、新子が深刻な問題を含んでいると言うので、あえて読んでみることにした。するとそれは稚拙なラブレターであった。ところが新子によれば、それを書いたのは同級生のしわざではないかと言う。新子がたまたま六助の店へ行って、行きがかり上、食事の世話をしたりしたことが噂となり、新子の行為が女学生たちの冷やかしの対象となってしまったのだ。雪子は悩んだ末、新子にはしばらく学校を休むように伝え、この件について調べてみることにした。さっそくラブレターと生徒たちの作文帳を照らし合わせ、その筆跡を鑑定してみたところ、該当者らしき女学生が判明した。確かにその女学生の押しの強さやらクラスの仕切り屋的な性格からして、この偽ラブレターを書いたに違いなかった。雪子は暗澹たる気持ちで頭を抱えていると、校医で独身の沼田から声をかけられた。雪子は思い切って、新子の持って来たラブレターとその経緯について、沼田医師に意見を聞いてみることにしたのだった。 本来、主人公は寺澤新子と金谷六助のペアが新しい時代の若者として描かれている。だが読み方によっては、その若者を教育者としての立場から新しい学校教育制度のもとに指導していく島崎雪子と、医師である沼田とが戦後の日本を立て直していく象徴とも捉えられる。平成の世を生きる私たちに、過去の小説は現代社会に適応しないと思いがちである。だが『青い山脈』を読むと、新しいのである。社会が時代とともに変革し、変わろうとしているとき、私たちは過去の常識に囚われず、伝統を敬いながらも新しい一歩を踏み出さなくてはならない。作中、左翼運動についての描写があるので引用しておく。 「彼等がそのころ政治運動に熱中したのは、理想を追求したという一面もあろうが、危険とスリルと反抗に青春のはけ口を求めた。極端にいえば胸をドキドキさせるものなら何でもいゝ。そういう心理が底強く働いておつたのだと思います」 これが事実であろう。だとしたら、私たちはもっと冷静に世の中の動きを確かめる必要がある。戦後70年、時代は変わった。日本を取り巻く環境もさらに変わった。善良な国民が世界の恥さらしになってはいけない。もっと地球規模で、日本の立ち位置を考えるべきだ。『青い山脈』は、それまでの因習にとらわれた日本独自の封建制から、人間性に即した民主的社会への移行期を、健全な青春小説として完成させた逸作である。若い人たちが古典を読むつもりでこの本を取ったとき、新しい風を感じるのに間違いはない。図書館で借りてでも一読をおすすめしたい一冊だ。 ※図書館では「石坂洋次郎作品集」の中に『青い山脈』が収められているかもしれない。 『青い山脈』石坂洋次郎著★吟遊映人『読書案内』 第1弾はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾はコチラから

2015.10.04

コメント(0)

-

読書案内No.167 村山由佳/放蕩記 母の、娘に対する異常なまでの干渉と束縛

【村山由佳/放蕩記】◆母の、娘に対する異常なまでの干渉と束縛読み出したら止まらなくなってしまった。この小説のリアリティーさにたじたじとなってしまい、どうしようもないのだ。「これはあくまで小説なんだ」と、自分に言い聞かせつつも、ついつい夢中になってしまう。テーマとなっているのは、母と娘の切っても切れないしがらみである。この関係性を単なるホームドラマのような形で完結させていないことに、度胆を抜いた。主人公の夏帆が味わった、幼いころの母への恐怖感もさることながら、奔放な性関係、シニカルで大人びた学生時代など、それはもう衝撃的な展開なのだ。それなのにちっともドラマチックじゃない。ほとんどすべてが現実味を帯びて、たゆたゆと流れている。さらには、ものすごい臨場感にあふれた生々しさを感じさせるのだ。これって一体どういうことなのだろうかと、自分なりに調べてみたところ、どうやらこの小説は著者自身の自伝的小説なのだそうだ。(あとから気づいたのだが、文庫本の裏表紙にも“感動の自伝的小説”とあった)とはいえ、小説の宿命でもあろうが、読者という存在を無視はできないので、ところどころの脚色は当然施しているに違いない。 あらすじはこうだ。売れっ子小説家として活躍する夏帆は、母親への嫌悪感や反発心から逃れられないでいた。7つ年下の恋人・大介は、定職もなくぷらぷらしている身だが、複雑な精神構造を抱える夏帆をメンタル面で支え、肉体的にも充分な悦びと満足感を与えていた。夏帆は、上に2人の兄と下に1人の妹を持つ長女だったが、要領の良い妹とは対照的に、母親に対しいつも複雑な感情を抱いていた。母の大阪弁で遠慮のない物言いは、夏帆の気持ちを逆立てるのに充分で、大学生になった娘にまで必要以上に干渉したがるのも異常だった。まだ小学生の夏帆に向かって夫婦の営みについて語ったり、夫の浮気のグチをこぼし、決して耳にしたくはないことをつらつらと聞かされる夏帆は、ますます母親への嫌悪感を募らせる。38歳となった現在、夏帆は改めて母と向き合おうとしていた。母は、認知症を患っていたのだった。 主人公の夏帆は、決して珍しいタイプではない。長女ならこういうイイ子ちゃん優等生はありがちだ。親の束縛から必死に逃れようとする思春期の反抗も、皆が通る道には違いない。著者は、ミッション系の私立小・中・高一貫教育を受け、しかもずっと女子校で様々な体験をして来たようだ。大学は男女共学の立教大学文学部卒とのことで、それまでの呪縛から思い切り解放されたかのように性を謳歌している。 読者にしてみれば、もしかしたらまゆつば的な内容もあり、素直に信じられないようなくだりもあるかもしれないが、私個人からすれば、充分真実味があって好奇心をくすぐられた。ぜひとも読み下してもらいたいのは、躾という名のもとに厳しく育てた母親の破綻した性格と、唇をギュッとかみしめて耐える娘の母親への軽蔑と嫌悪感である。母と娘という同性親子の究極の関係をじっくりと味わって欲しい。老いて認知症を患った母への複雑な心境も、見事な筆致である。難を言えば唯一、性への貪欲さとか交遊についてのあれやこれやは、惜しいかな、柳美里を越えられず、常識の範疇を出るものではなかった。(無論、それなりに乱交描写はあるが)村山由佳が衝撃の真実を語った逸作である。 『放蕩記』村山由佳・著★吟遊映人『読書案内』 第1弾はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾はコチラから

2015.09.19

コメント(0)

-

読書案内No.166 藤堂志津子/めざめ 微妙な年齢の女性たちの焦りと孤独