2012年10月の記事

全9件 (9件中 1-9件目)

1

-

各ポジションの考え方 その2

こんにちはenoです。 プレーヤーズ・マニュアルとして各ポジションのあり方を考えてみましょう。 【シューティング・ガード】 シューティング・ガードはポイント・ガードよりも体の大きい方のプレーヤーがなる。(理想) シューティング・ガードは優れたアウトサイドシューターで、理想を言えば、シューティング・ガードと同じくらい優れたボールハンドリングが望ましい。 なぜなら、エントリープレーの最初のパスはシューティング・ガードが受けるケースが多いからである。 また、連続攻撃を加えたり、ポストプレーヤーにタイミングよく、ボールをパスしたりするので良いパッサーでなければならない。 シューティング・ガードと同じように、ファースト・ブレイクであろうとノーマークのプレーヤーにパスするときであろうと、プレーを作り、Finishすることが出来なければならい。 そして、シュート・フォローをしたり、オフェンスリバウンドに飛び込んだりして(ウィークサイドから)チームのオフェンスに貢献したい。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。

2012年10月31日

コメント(0)

-

各ポジションの考え方 その1

こんにちはenoです。 プレイヤーズ マニュアルとして各ポジションのあり方を考えてみましょう。 【ポイント・ガード】 オフェンスをコントロールする役目。 5人の中では、ボールハンドリングが最もよく、どんな状況であろうと、(例:スチール、リバウンド、相手が得点した後であろうと・・・)常にファースト・ブレイクが出来なければ、ボールをしっかりフロントコートに運び、ハーフコート・オフェンスを組み立てなければならい。 ポイント・ガードは得点の多さよりも、むしろインサイドが狭くならないように、ディフェンスをアウトサイドに引きつけてシュートがうてなければならない。 ポイント・ガードはパスの上手さが必要である。 さらに、ノーマークのプレーヤーに確実にパスが出る能力と、次におこるプレーを予測し、アシストパスが出来るプレーを作り出す能力が必要である。パスをうまく出す洞察力とプレーヤー全体の攻撃意欲を高揚させる能力も必要とする。 「PlayをFinishする」ということは、オフェンスプレーヤーが確実にシュートを打てる状態(上手にツメをする)をつくることである。それは、ファースト・ブレイクでもペネトレイションでも同じで、ディフェンスを読みながら、正確な状況判断のできた、攻撃的な動きのできる能力が必要となる。 このような理由から、理想的なポイント・ガードは、さながら、コートの上でコーチの役割を担うことになる。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。

2012年10月26日

コメント(0)

-

今、何故、コーチングなのか その12

こんにちはenoです。 【補足】:チャンク・アップとチャンク・ダウン(2) 「明るく振る舞う」というチャンク・アップされた言葉は、笑顔を見せる・速く歩く・声を大きく・声のトーンを高く・すぐに行動する挨拶を自分から行う・というようにチャンク・ダウンすることができる。 このように誰もが具体的に行動が起こせるレベルに落とすことをチャンク・ダウンと言います。 言い換えれば、チャンク・ダウンされたものを全部集めて、それにタイトルをつけることがチャンク・アップです。 チャンク・ダウンすることによって、イメージを簡単に創ることができて、簡単に行動することが可能なのです。 相手の行動を起こすには、まず相手のチャンクがどれくらいであるかを知り、行動のレベルまで落としていくことが必要である。 ビックチャンクからスモールチャンクまでを状況に応じて自由自在にチャンク・ダウンしたりチャンク・アップしたりすることができると物事の全体を捉えつつ行動できる思考プロセスができる。 コーチングするうえで、チャンク・ダウン/チャンク・アップの両方の質問を効果的にできるようになることで、コーチングを受ける側に広い範囲で物事を考える機会を与えられるようになるのです。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。

2012年10月22日

コメント(0)

-

今、何故、コーチングなのか その11

こんにちはenoです。 【補足】:チャンク・アップとチャンク・ダウン(1) かたまりをほぐす「チャンク・ダウン」のスキルに対して、逆のアプローチとして「チャンク・アップ」というスキルがある。 「チャンク・アップ」は、一つのチャンク(かたまり)を挙げることを言う。 言い換えれば狭い領域に視野が挟まっているとき、何を目標に今やっているのか、何を目指しているのか、ということを認識するために使用するものです。 「木を見て森を見ず」という言葉があるが、まさにこのような状態の場合にはチャンク・アップすることで全体像を把握して詳細レベルの行動がとれる、といったような状態に導くことが可能なのです。 これに対して、「チャンク・ダウン」は具体的な行動や事柄に落とし込む際に使用します。目標を実現するための行動レベルの言葉に落とすことである。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。

2012年10月19日

コメント(0)

-

今、何故、コーチングなのか その10

こんにちはenoです。 【24】:ペーシングラポール(心の架け橋)が築きやすくなる一つの方法であり、話し方の速度、リズム、抑揚(調子を上げたり下げたり)、声の大きさなどを合わせて、相手の息にペースを合わせます。 【25】:バック・トラッキング「聞いているふり」を回避する方法の一つであり、相手の話の中からキーワードを見つけて、そのキーワードを繰り返します。 【26】:BUTからANDへ相手の意見を「だけど(BUT)で否定してしまうと相手は話す意欲を無くします。 「そうだね」と一旦受け止めて、バック・トラッキングして、「こういうのはどう・・・(AND)」に変えてみる。 【27】:待つ~ 沈黙の技術相手の話を待てない人が多い。待てない理由の一つとして、「人の話す速さは、聞く速さよりはるかに遅い」ということがある。質問をしたら、その後は黙って相手の話すのを待つ。 【28】:強化の原理相手がこちらの望む行動をしたときに、「承認」を与えることにより、その行動を強化して習慣化することができます。 人が求めているのは。「無条件の承認」であり、結果とその結果を生んだ自分に対する「祝福」です。 そして自分の結果が周囲に与えた肯定的影響を知りたいと思っています。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。

2012年10月17日

コメント(0)

-

今、何故、コーチングなのか その9

こんにちはenoです。 【19】:ほめ続ける「叱るな」とは言わないが、「叱らない」育て方の可能性について、そしてほめることの効用について今一度、思いをはせてみる必要がある。 【20】:充電するエネルギーを蓄える自分の補充法をみつけさせて、心のスクリーンの絵をポジテェブのものにする。 【21】:情熱(エネルギー)を保ついかにコーチング言語に精通していても、エネルギーが無ければ人を動かすのは難しいものです。 エネルギーの高い人の傍にいて、自分のエネルギーを高くしましょう。 【22】:ラポールの構築ラポールとは、「心の架け橋」という意味で、親密さや信頼感を表します。ラポールはコミュニケーションの基本です。 【23】:ミラーリングミラーリングとは、ラポール(心の架け橋)が築きやすくなる一つの方法であり、鏡に映したように相手と同調した動きをすることをいいます。 動きを合わせる。目の高さを合わせる。簡単な動作で、相手は違和感を味わうことなく、あなたを自分と「似た者同士」と感じて親近感を覚えるのです。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。

2012年10月12日

コメント(0)

-

今、何故、コーチングなのか その8

こんにちはenoです。 【17】 : フォローする相手を一瞬盛り上げて終わるのではなくて、その後も相手とコンタクトをとり、進捗状況を確かめる。 その方法として「何かあったらいつでも言ってきて欲しい、いつでもサポートするから。」と一言付け加えてみてください。 そして何日か後に再び相手の状況を確認します。 簡単なようですが、これを繰り返すことで相手は「コーチ」が確かにサポートしていてくれる、自分を大切にしてくれていると思うのです。 【18】 : 失敗する権利を与える人材育成という場面においては、相手に「失敗する権利」を与えることが、相手の自発性を生み出すことに結びつきます。 失敗は成功の前提と考えて寛容になる。ただし、失敗とは頑張ろうとして行った末の失敗であり、気の抜けた「ボンミス」と区別する目が必要になります。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。

2012年10月06日

コメント(0)

-

今、何故、コーチングなのか その7

こんにちはenoです。 【14】 : 「例えば」の話に置き換える一般論ほど、伝える側の「伝えたい度」と聞き手の「聞きたい度」に温度差があります。どうしても「AはBである」を相手に伝えたかったら、一般論ではダメなのです。 具体性を持った「お話し」をつくり、相手に感じさせるのです。 【15】 : 枕詞(まくらことば)を使う言いにくいことを言おうとする時、どんな言い方で相手に伝えるか、そんなときに活躍するのが「枕詞」です。 これを使うと、伝えにくい言葉を意外に楽に口に出すことが出来ます。枕詞は相手にメッセージを伝えるときのハードルを低くしてくれるのです。 例えば、枕詞として、「チョット言いにくいことがあるんだけど・・・」「一つの可能性として・・・」、「これは私の考えだけど・・・」等々。 いきなり本文に入るのではなく、前置きとして一言入れると話し手も、聞き手も、それほど緊張感無く、会話することが出ます。 【16】 : 「なぜ」を伝える人を動かすのに必要なのは、「命令」ではなくて「説明」である。 今日、かつて「権威」とあがめられた集団がその弱さを露見しています。いわゆる、上からの指示に盲目的に従うことなどナンセンスなのです。 ただ「やれ」だけではダメであり、「なぜそれをやるのか」を説明しなければいけないのです。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。

2012年10月03日

コメント(0)

-

今、何故、コーチングなのか その6

こんにちはenoです。 【11】: 最高の誉め言葉相手の心に残る誉め言葉は「YOU」の立場で相手を承認して褒めるのではなく、「I」の立場で、すなわち、相手について自分がどう感じたかを誉め言葉にします。 【12】: 夢を見させる「視点を変えること」、それが夢への道を切り開くコーチのアプローチです。 上下から、そして左右から、色々な角度から相手の視点を変えてみる。 相手が何に価値を置いているか、まだ気づいていないものは何かを見つけて、未来の夢に乗せる。そして、気づかせてそこに向かわせるのです。 【13】 : 行動は「良い感じ」から行動を習慣化させるのは、並大抵のことではありません。 行動を起こす直前になると、「嫌な感じ」が湧きあがって、ついつい先延ばしになってしまいます。 では、「良い感じ」に包まれるにはどうすればいいのか? それは、これからする行動のプロセス(過程、経過)ではなく、結果が「良いこと」になるようにイメージするように心がけて、それを習慣化するのです。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。

2012年10月01日

コメント(0)

全9件 (9件中 1-9件目)

1

-

-

- 【金鷲】東北楽天ゴールデンイーグル…

- 育成1位は俊足巧打

- (2025-11-23 06:59:38)

-

-

-

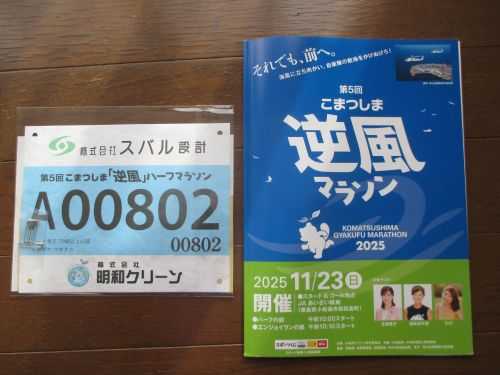

- マラソン&ランニング&ジョギング!

- 小松島逆風マラソンで優勝しました

- (2025-11-23 14:23:57)

-

-

-

- ★フィットネスクラブ通ってる人♪

- コンプレッションパンツ です

- (2025-11-09 19:50:57)

-