2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2010年01月の記事

全17件 (17件中 1-17件目)

1

-

オーバースイングを考える(2)

昨日からオーバースイングを矯正する方法を考えていて、右利きのテークバックイメージが私なりに掴めたので、朝から練習に行ってきましたコレが矯正前矯正後はほとんど変化なし・・・でも私は今までのイメージとは全く違うイメージでテークバックしているつもりです従前は右サイドに体重移動させながら左肩を回すイメージだったものを、右腰、右脇を後方に引いて捻転させるイメージに変えてみました。以前はトップで右腰の入りが浅く、右足軸に安定感がなかったのが矯正後は腰が入り、しっかりと右足で踏ん張ることが出来るようになりました。今のところクラブが垂れる症状は改善されていませんがトップが深く入らず、切り返しがスムーズに出来ているように感じます。しかも、この矯正では思わぬ副産物も!テークバックのイメージが変わり、切り返し以降の回転がスムーズになったおかげで、フィニッシュが以前よりも良い形になりました。以前は左軸が倒れ込んだ形のフィニッシュだったのですが今回の矯正で左軸の倒れこみが改善され2軸がパラレルになり、真っ直ぐに立ったフィニッシュの形が取れるようになりました。最適なトップよりも、グリップが深く入り込んだ位置から上体を戻しながら切り返すことで、不完全な体重移動になってしまっていたものが、浅いトップから無理なく切り返すことで全体的にスイングの回転がスムーズになったおかげだと思います。矯正の方向性は間違っていないと思いますので、引き続きオーバースイングが治るように心がけようと思っています

2010/01/31

コメント(2)

-

オーバースイングを考える

右利きですが、利き手とは逆で打っている代表選手といえばフィル・ミケルソン右利きですが、レフティー(左打ち)です。昨日の記事で、クラブが垂れる現象について私の仮説を書きましたが、ミケルソンも同じことが言えそうです。特に、2006、2007年頃のスイングはオーバースイングです。Pミケルソン2007年スイングしかし、2009年のスイングを見ると、オーバスイングは矯正され、コンパクトなトップになっています。Pミケルソン2009年スイング先のベンホーガンもそうなのですが、後に、このオーバースイングを矯正、克服してるんですよね。オーバースイングは振り遅れなどを引き起こす原因となるので、何が何でも矯正しなければいけないと再認識。気合を入れて矯正に励みたいと思います

2010/01/31

コメント(2)

-

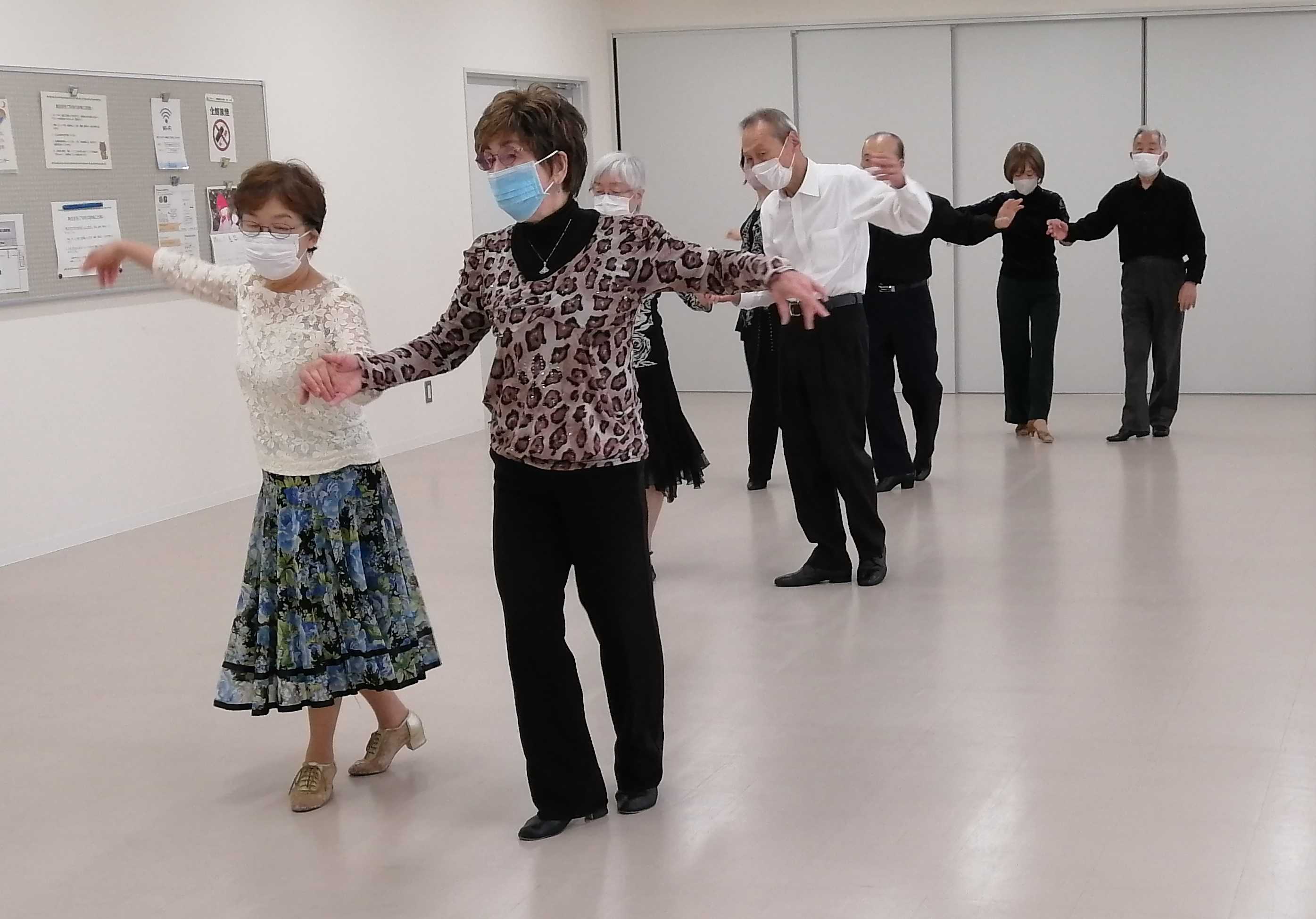

週1練習01/30

今取り組んでいる練習のテーマはコンパクトなトップ私自身のスイングを動画で観たときにココを治したいと常々思っている箇所です。オーバースイングなトップアスレチックスイングでは、トップオブスイングはシャフトが地面と並行が望ましいと言ってますし・・・。ただし、コノ現象は一筋縄ではなかなか矯正することが難しいのですこれまでも色々試してきました。そして今、考えている仮説は・・・左利きだから出る現象だということ。ベン・ホーガンって左利きだって知ってました?ベン・ホーガンのトップ私は、このシャフトが垂れる現象は、捻転の主導を右脇で行うか、左脇で行うかの違いだと考えています。大多数の右利きの人は右脇を引くイメージで捻転させると思うのですが、その場合は右肩甲骨、右手首、右腕に張りが出来ることでトップを高く平行に止めることができる。それに対し、左利きの人は左脇を右サイドに回す(移す)イメージで捻転させているんだと思います。そのために左脇には張りがあるが、右脇は緩みが出来き、俗に言うオーバースイングとは違うのですが、右手首が固定されないため、クラブが垂れてしまう。ただし、ベンホーガンのスイングを見ると・・・右手首の柔らかさが、結果的にダウンスイングでの、強烈なタメを作る原動力になっていると思われます。右手首に力が入っていると、この強烈なタメは出来ません。でも私が目指しているのは「モダンゴルフ」ではなく「アスレチックスイング」なので、右利きの人が感じている右脇を意識したコンパクトなトップを目指しています。少しですが、以前よりは右脇を感じることができてトップも多少・・・ほんの少し、コンパクトになりました。YouTubeかなり微妙ですが・・・私の中では大きな変化です

2010/01/30

コメント(2)

-

思いつき練習01/25

日曜日、息子のレッスンで気づいたヒントを試すべく、平日練習です。気づいたヒントは・・・アームローテーションとニーアクションYouTube打球はすごく良い感じになってきましたしかし矯正を期待したところは、未だ理想とは程遠く・・・家に帰ってパソコンで細部を確認したところ、今度試してみたいことは見つかりました。週末に再度チャレンジしてみようと思います。

2010/01/25

コメント(2)

-

週1練習01/24

今週の練習は日曜日午前中は私の練習、今週は停滞気味。先週とあまり変化はありません。午後からは息子のレッスン今週で3回目です。先週はちょっと難しいかもと思いつつ、打つ前のセットアップを教えました。はじめ息子は、ボールを左足つま先よりも外に置いて打っていました。前に飛ばそうと意識するあまり、ボールの後ろに立ち思い切り打とうとしていたんでしょうね。(気持ちはわかります)そこでボールに対してなるべく正面に立てるようセットアップを教えました。1球1球ボールに対して構える位置の確認をする。そうすることで毎回ボールに対して同じ位置、同じ距離が取れるようになります。今日はこんな感じで打っています。初公開息子のスイングですYouTubeさらに今日は少しだけアドレスについて教えてみました。ヒザを曲げて構えるということ・・・。でもヒザを曲げると身体が回らないようです腰の回し方なども教えたんですが、チンプンカンプンのようですねまだ難しいかな。でも、教えながら私が良いヒントを貰いました始めたばかりの人に「基本はこう!」と教えているのに、その基本を自分は疎かにしていることに気付かされる時があります。そういう意味ではいろいろな人のスイングを見ることは勉強になります

2010/01/24

コメント(2)

-

アスレチックスイングから志門流を考える

NHK趣味悠々「悩めるゴルファーかけこみ道場」志門流ゴルフについて、先週より番組を興味深く視聴しています2回目(再放送)からですが、かなり衝撃を受けるレッスンでした。教えてもらっている生徒さんも「???」状態でしたね以前ネットで「志門流」について調べた時は、対極とも言えるアスレチックスイングを目指してる私にしてみれば正直「え~?!」というような理論でした。しかし現実としてプロでも実積を上げているスイング理論なワケだし、それを否定できるものではないですから・・・じゃあ、アスレチックスイング理論から志門流をどう解釈出来るか、という視点から番組を視聴していこうと思いました。これから書くことは、私の仮説推測です。まだ1回しか番組を見ていないので、志門流を目指している方、師事されている方には、どうぞ戯言だと思って聞き流してください。先にネットで調べた時、文章による解説、連続写真を拝見したのですが、私自身はその時「グリップ」について、とても興味がありましたので、志門流のグリップについて着目しました。あの独特なスイング、志門流はスイングをコマが回るようなイメージで捉えているそうです。もしテークバックからフォローまで・・・たぶん右サイドだと思うんですが、右サイドをコマの芯(軸)として回転させるのでしょう。ただそうした場合、もしアスレチックスイング理論ならインパクトでフェイスをスクエアに入れるためには「フックグリップ」じゃないとスクエアに戻せないだろうと考えました。そこで、手元が大きく写っている志門師匠のアドレスの写真を検索しました。見つけた写真は、やはりフックグリップでした。アスレチックスイングから見て、仮にウィークグリップにして、あの位置(右サイド)のみでフォローまで回転させた場合、その状態でインパクトを迎えたら、左手が返り過ぎてフェイスが閉じて、かなりのチーピンが出ると思います。しかしフックグリップならば、インパクトまで左手は返らず、インパクトでフェイスをスクエアに戻すことは十分可能だと思います。先週の番組でも再度確認、志門師匠、奥田師範代もフッククリップ、生徒「クローン志門」さんもフックグリップですねそれと先週の番組では、これまた独特な「クローズドスタンス」についても注目しました。スタンスについては第3回でやるそう(まだ観ていません)なのでどんなレッスンなのか楽しみなのですが、その前に私なりの仮説推測を立ててみます。志門流はフラットなスイング、クラブの横振りが基本なんですね。イメージはハンマー投げや円盤投げのようなものだと思います。ハンマー投げの室伏選手をイメージしてもらえばわかりやすいと思いますが、ハンマーは選手の体軸を中心に反時計回り、右から左へ回転していく。そこから、仮に目標方向でハンマーを離してしまうと、右から左方向へ運動が作用するために砲丸は左へ飛んでいってしまうと思われます。なので目標方向やや右側でハンマーを離すことによって最終的に目標方向へ飛んでいくのではないでしょうか。志門流も同じで、クラブを横回転させているのでスタンスは右を向いていた方が目標方向にボールを飛ばしやすいのだと推測します。私はスイングを始める前に「グリップとアドレス」の準備がとても重要だと思っています。それでいうならば、志門流は「フックグリップ」と「クローズドスタンス」がスイングを始める前の準備のカギだと私は思います。こうやって、いろいろなスイング理論を否定するのではなく、その理論が確立されているなら、それがどうして成り立っているのか、アスレチックスイングで説明が出来るのかを考えるのも楽しいものです。こういうのもスコア以外のゴルフの楽しみだと思います

2010/01/23

コメント(2)

-

アスレチックスイングの覚悟 その3

最後に、私が今このアスレチックスイングに、のめり込みながら感じていることを書きます。アスレチックスイングを目指すなら、最初のページから最後のページまで、すべてを無条件に受け入れることです。そこに自分の余計なアレンジは必要ないのです。そのくらいの覚悟が必要だと思います。私が十数年前、このアスレチックスイングを一度やってみようとして失敗して、今また再開し、当時を振り返って気づいた感想です。アスレチックスイングの部分的なところ、物珍しさで「2軸スイング」のみを取り入れようとしました。アドレスのポスチャーについては構えにくさで、だんだん楽なポスチャーへと変化し、グリップについても書かれているグリップは握りづらかったので、握りやすいグリップへ。結局そんな自分勝手なことは棚に上げて「なんか違うな~」って感じで、いつしかアスレチックスイングは過去のものへ・・・。私が思うに、アスレチックスイングは最初から最後までアスレチックスイングでなければ完成しないのだと思います。そこにアスレチックスイング純正品以外のものを取り付けてはいけないのです。もし、アスレチックスイングを追求するならば、スイングを一度全部リセットして、最初からアスレチックスイングを組み立てていくくらいの、大改造ではなく「建て替え」が必要だと私は思います。私も今は良い球も出るようになってはきましたが、方向性はまだまだバラバラです。そんな状態でラウンドしても、なかなかスコアは良くなりません。良いショットが続いても、時折とんでもないショットが出てしまうもし短期的にスコアを良くするのが目標ならば、アスレチックスイングを取り入れるのは危険かもしれません。アスレチックスイングはマスターズチャンピオンを生み出したような理論ですから、かなり高度な理論です。長期的なプランでスイングを作り上げる覚悟が必要だと思います。しかもその間、低迷期には疑心暗鬼になることも多いでしょう。その時には、今やっていることが違うのではなく、他のどこかが狂っているのだと思うことです。ひとつのことを集中してやっていると、せっかく直した他の部分のアライメントが狂っていることに気づかないことが良くあります。あっちを直せばこっちが狂う、こっちを直せばあっちが狂う。イタチごっこのようですが、それぞれアスレチックスイングに最適なポジションが必ずあると信じて練習を続けることしかないです。余計なことは足さないことです。そして、そういう時はアスレチックスイングをもう一度読み返すことです。そんな繰り返しが、いつか楽しくなりますが「ゴルフが上手くなる」とは、一般的にはスコアが良くなること。スコアが良い人が、やはり「ゴルフが上手い人」なのです。ゴルフがスポーツである以上、紛れもない事実です。競技に出る以上はスコア以外に善し悪しを決めるものはありません。1打でもスコアが良い人が上手いのです。でもゴルフを楽しむという意味では「ゴルフが上手くなる」とはスコアを良くすることだけではないと私は思います。私は欲張りなので、スイングを良くして、結果も欲しいのです。カッコ良く飛ばして、スコアも良くしたいのですプロなら、スコアこそが生活を左右するので、「ゴルフが上手くなる」とは1打でも少ない打数でホールアウトすることを指すのでしょうが私はアマチュアなのでゴルフで生活なんて考えなくて良いワケですから、いろんなゴルフの楽しみ方をこれからも探っていきたい。欲張りだけどアスレチックスイングの完成を目指して、その上でスコアアップも目指していこうと思います。まぁ、一生かかってもアスレチックスイングは完成しないのかもしれません逆に完成してしまったら楽しみが無くなってしまうから・・・それでいいのか・・・・な?今回は3回に渡って長々と失礼しました。おわり

2010/01/22

コメント(2)

-

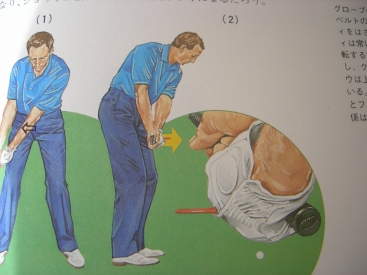

アスレチックスイングの覚悟 その2

私がアスレチックスイングをこんなにも追求するのはナゼか・・・ベタですが・・・アスレチックスイングは想像以上にカンペキなスイング理論だからです奥が深すぎて文章も、ついつい長くなってしまいますではその一例を…アスレチックスイングも他のレッスン書と同じように「こうしましょう」「こうしてはいけません」みたいなことが書かれています。でも他のレッスン書と一味違うところは、「準備」にハッキリとした意味があり、スイングと繋がっていることです。準備とは、グリップとアドレスです。そして、その準備はボールを打ち終わるまで影響を及ぼすとても重要な準備であること。最初に作ったグリップやアドレスがそれ以降のスイング形成に深く繋がっていて、重要な意味があるのです。グリップとアドレスが「静」、スイングが「動」この静と動がお互いを必要として密接に繋がっていること。静には動の意味があって、動には静の意味がある。最近ようやくそのことに気づきました。グリップとアドレスが重要なのは前からわかっていたつもりですが、本当は全然わかっていなかったんだと思い知らされました。それくらいアスレチックスイングのグリップとアドレスは完成されていると思います。そしてグリップとアドレスを完璧にすることが何より一番大事なんだとあらためて感じています。他のレッスン書でもグリップとアドレスについて具体的に書いているのはありますが、アスレチックスイングほど、スイング全体に深く繋がっているように思えるものがない。例えばボディーターンについては、すでに一般的で多くのレッスン書で取り入れています。他のレッスン書では、このボディーターンの始動について「スイングのはじめは手でクラブを上げるのではなく、おへそでクラブを右に動かす感じで回し、おなか周りを捻転させてクラブを上げる。」といったニュアンスで書かれていることが多いです。アスレチックスイングも基本的には同じことを書いています。でも他のレッスン書は、そのために必要な「準備」についてあまり重要視されていない。そもそも身長や体型、アドレスの形、グリップの握り方などは人それぞれで、それら様々な前提を無視して、「手でクラブを上げるな」とか「おなか周りを捻転させろ」とかだけ言っても、そうすることで得られる効果が皆同じになるはずがないと思うのです。でもアスレチックスイングは、先の記事で紹介したとおり、グリップやアドレスが完璧で先に腕や身体の自由を奪っている。そんな状態で唯一テークバックを始めるためには、腕ではなく、おへそでクラブを右に押すように動かさないとスイングの始動ができないよう既にアドレスからセットされているのです。そして、おへそで接点2まで動かされたクラブを接点3に上げるためにはおなか周りを捻転させて腕を上げていくしか方法はなく、捻転を意識しなくても自然におなか周りが捻転されていくのです。こういったスイングを始動する前のポスチャーなどの準備が事前に出来て、はじめてコーチの意図するボディーターンになるのだと思います。ボディーターンをする前に、ボディーターンをするための準備があると思うのです。その部分が本当は一番重要なのに、多くのレッスン書はボディーターンの本編のみしか紹介していないのではと感じます。そしてさらにアスレチックスイングが優れているのは、ボディーターンを「するための準備」ではなく、ボディーターンを「させるための準備」が出来ていることです。スイング「させるための準備」が完璧なら半ばオートマティックなスイングになっていくのです。じつは深いところまで考えて完成されたアドレスなのだと気づかせてくれたことが、アスレチックスイングをさらに追求したくなった理由なのかもしれません。なんだか支離滅裂な文章になってしまいましたが・・・アスレチックスイングの覚悟 その3(最終)へ続く

2010/01/21

コメント(0)

-

アスレチックスイングの覚悟 その1

「アスレチックスイングの覚悟」と題して記事を書いてみたら、長くなってしまったので3回に分けて記事にしますそれだけ今、アスレチックスイングがマイブームですこれまでの記事のように、アスレチックスイングは、ストイックなまでに無駄を省いたスイング理論です。「ここまですることはない」「いや違うな」「古い」というような意見もあると思います。スイングの自由を奪い、限定された動作になるよう限りなく作られたスイング理論。当時流行った、精密機械のようなシステマチックなスイングを目指すものです。90年代、Nファルドの黄金期を支えたスイング理論として当時もてはやされました。その後タイガーウッズの登場により、飛距離を重視するパワーゴルフへ時代は移っていきます。軽量シャフト、チタンドライバーの登場など、道具の進化もあり、それまで飛距離に差のなかったものから、益々拡大する飛距離の差へ。スイング理論は再現性を求めるシステマチックなものから飛距離の出せるパワースイング理論へ。ゴルファーのスイング理論に対するニーズは、こうして時代とともに移っていったのだろうと思います。そもそもスイング理論は、常に新しいものが求められるものです。自分に合ったスイング理論が存在しないと嘆いている方がまだまだたくさんいるでしょうし、今取り組んでいるスイング理論に限界を感じ、新たな理論を求めている方も・・・だけど次から次へと登場する真新しい理論も、いっけん斬新な理論のように感じるけど、インパクトのある言葉による表現、スイングの見る角度を変え、言い回しを変えているだけで、一部の極端な理論を除いては、既にある理論とあまり大差のないものだと私は感じています。もちろん、ベンホーガンのモダンゴルフとアスレチックスイングも根本的なところはやはり共通する部分がかなり多いと思います。そういう意味では、アスレチックスイングが何ら特別なことを提唱しているワケではないし、言い回しを変えれば、他の理論にも当てはまることは多いのかもしれません。どの理論を追求するかは個人の自由。コレだ!と思えるものを追求していったら良いのだと最終的には思います。が!それら無数の理論の中で私がやはりコレだ!と思える、デビッドレッドベターのアスレチックスイングを追求するワケは・・・アスレチックスイングの覚悟 その2に続く

2010/01/20

コメント(0)

-

アスレチックスイングの基本を体感する

人間の骨格や関節の動く方向を踏まえてポスチャーを考えているところがアスレチックスイングのスゴイところだと前回書きました。骨格や関節が動かせる範囲や方向をポスチャーで限定させる。そうすることで最終的に一定の方向にしか動かないようする。どんな感じなのか私なりにちょっと考えたので、例を上げて説明したいと思います。最初に・・・1)真っ直ぐ立ち、両足を肩幅に広げる。2)左腕を手のひらを下(手のひらを水平)にして肩の高さまで真っ直ぐ前方にあげる。3)ひじを支点に水平チョップを2回(^^)4)2)のポジションに戻して、おへそ周りを回すイメージで左肩を右に45度回す。5)ひじを曲げて手のひらで右肩を触る。次に1)真っ直ぐ立ち、両足を肩幅に広げる。2)今度は左腕の手のひらを右(手のひらを縦)にして肩の高さまで真っ直ぐ前方に上げる。3)今度はひじを支点に縦にチョップ2回(^^)4)2)のポジションに戻して、おへそ周りを回すイメージで左肩を右に45度回す。5)ここで最初、水平の時と同じようにひじを曲げて手のひらで右肩を触ろうとしてください。たぶん手のひらは肩よりも高い位置にあるハズです。私は右耳を触りました(^^)これはどうしてか。答えは簡単最初にひじが横を向いているか、下に向いているかの違いです。ひじが横向きならば水平に曲げることは容易なので簡単に右肩に触れる。しかし、ひじが下を向いた状態だと関節は縦に曲がるので肩を水平に回しても右肩を触ることは難しい。つまり肩よりも高い位置に自然に入ってしまう。もうお解りかと思いますが、手のひらをグリップに置き換えると・・・水平はフックグリップ、縦はスクエアグリップつまりグリップの違いでひじの曲がる方向が変わる。これに前掲角度を加えれば、テークバックの高さ、スイングプレーンの角度が変わることになる。ひじが下を向いていればテークバックは一定の角度より下に垂れることはなく、無理に上げようとさえしなければ常に一定の高さを保つことが可能になる。この理論で言えば、スクエアからウィークにすればテークバックを高く上げることが出来き、フックグリップにすればテークバックを低く下げる事が出来きる。※あくまでアスレチックスイングを実践した場合ですが・・・アスレチックスイングの場合、グリップ以外にアドレスのポスチャーでも骨格や関節の動く方向や範囲が計算されています。そこがスゴイ!と、私は思います。

2010/01/18

コメント(2)

-

窮屈なポスチャー

私がアスレチックスイングに興味がわいた理由。以前にも書いた「2軸スイング」。そしてもうひとつがアドレスのポスチャー(姿勢)についてでした。今日は私がすごい!と思ったアスレチックスイングのポスチャーについて紹介します。アドレスの姿勢アスレチックスイングでは図解入りで解りやすく説明しています。アスレチックスイングのアドレスポスチャーを図解どおりに構えてみる。そのポスチャーが完成したたその瞬間、たぶんあることを感じると思います。それは・・・すごく動きにくい・・・自由がきかないと感じるはずです。手だけでクラブを上げようと思っても動かないと思いますそうなんです。アスレチックスイングのアドレスはとても窮屈なんです。しかしそれが何を意味するのか。私の理解は、アドレスを窮屈にすることにより、これから始まるスイングの余分な動きを防ぐ役割を保っていること。それと人間の骨格や関節の動く方向を踏まえてポスチャーを考えているところがアスレチックスイングの優れているところだと思っています。骨格や関節が動かせる範囲や方向をポスチャーで限定させる。骨格や関節の動く範囲や方向を限りなく狭めることで、最終的に一定の方向にしか動かないようするのです。接点1で、良く出来たポスチャーで構えたときには、スイングが始動する接点2で下半身はほとんど動かず、おへそでクラブを上げようとすると上体のみが勝手に一定方向に捻転を始めます。腕は勝手にトップまで上がり、ダウンスイングのキッカケで上体の捻転は解かれます。テークバックをどこに上げるのかわからなくなっちゃった。とたまに聞くのですが・・・私にはそういうことがありません。上がる位置(方向)は一方向しかないからです。それはグリップについても然り。最近そのことに気づきました。アスレチックスイングの正しいグリップをすることにより、テークバックは一定の方向に上がり、フォローは一定方向に振り抜けるようになる。そしてインパクトはスクエアに当たる。接点1のアドレスと接点ゼロのグリップを完璧にポスチャーすることが、完璧なアスレチックスイングをスタートさせる最も重要な準備だと考えています。

2010/01/17

コメント(3)

-

週1練習(01/16)

土曜日は週1回の練習日朝、混み出す前に一振り。朝日が眩しいです。今日のテーマは引き続き、接点ゼロ(グリップ)についてアスレチックスイングのグリップについてもう一度読み返し、まずは一通り書いてあるとおりにやってみることにしました。ウィークグリップもそうですが、左手の握り方について再考。今日は、親指の添え方についてあらためて考えてみました。アスレチックスイングで勧める添え方はショートサム私も以前からショートサムにしていますが、アスレチックスイングと比べると微妙に違いがありました。微妙な違いですが、アスレチックスイングに忠実にグリップすると以前より右手が返しやすくなりましたYouTube午後からは息子のレッスン前回の復習からゆっくりブランコを揺らすイメージで振ること。まぁ良くできましたが・・・まだボールに当たる前にマットを叩いてしまうスタンスの位置が右寄りなんですよね。ボールが左寄りすぎるのでボールに当たる前に最下点でマットを叩いてしまう。そこで・・・いきなりで難しいかと思いましたが、私のやっているセットアップを教えました。私の動画のプレショットルーティンの一部です。1)両足を付けて身体の正面でクラブを握る。2)右足をすこし前に出し、上半身を倒しながら、クラブヘッドをボールの後ろにセット3)クラブを動かさずに、左足を右足にそろえるように前に出し、少し左へずらしてセット4)右足を左足より多めに右にずらしてセット5)あとは前回教えた「いち・にぃ~・さぁ~~ん)でスイング小学1年生には難しすぎるかも・・・はじめはワケが解らず、右左逆になったり教えるのは大変でしたが、なんとか覚えてくれて・・・そうしたら・・・なんと!一発目からナイスショット!それまで、飛んでも40yくらいだったのが・・・いきなり60y今日は50yが目標だったので、打った本人が一番ビックリ!私も思わず拍手ですとてもクリーンに当たりました。息子はかなり嬉しかったみたいです。しかもボールが潰れる感じがしたと言ってました。スイートスポットに当たったんでしょうね。大興奮でしたこれがゴルフを好きになるキッカケになるとイイな。やはり打つ前のセットアップ(準備)はキチンとしないといけませんね。教えるにはまだ早いかと思いましたが教えて良かったです。息子の上達も楽しみになってきました

2010/01/16

コメント(2)

-

接点ゼロ

最近、ゴルフスイングにおけるグリップ※の重要性について考えています。※パーツのグリップではなくクラブを握る→グリップです。ゴルフダイジェストとか他のゴルフ雑誌を読んでも、打ち方、スイングなどの記事は多いけど、グリップについてあまり見たことがない。たまに見るのは、「プロ達はこんな風に握っています」くらいの紹介記事。「グリップは、こう握ると、こうなる」、「グリップの重要性」みたいな記事って読んだ記憶がない。「アドレスは重要だ」と、みんな口を揃えて言うけど重要であることは間違いないが・・・最近思うに・・・アドレスの前に、グリップこそが最も重要だと感じる。グリップ最重要論だって、みなグリップを決めてから最終アドレスに入りませんか。(1)目標を定める(2)グリップを決める(3)アドレスに入る(4)アドレスを決める(2)と(3)が逆の人もいると思うけど、上記の順番がオーソドックスなルーティンだと思う。ということは・・・もし、グリップがいつもと違ったら、クラブと身体の取付位置が微妙にズレるわけで、アドレスをいつもどおりにしても同じような球はたぶん打てないですよね。微妙な誤差なら体が感じ取って無意識に微調整をするのだろうけど・・・重要なのはいつでも同じグリップで握れることだけど、意外に「長い間に染みついた慣れた感覚」だけでスッと握っていませんか。それと、もう一つ。それは「グリップがスイングの個性を決めている」ということ。※個人的な見解ですよ(^^ゞひとつの例ある人が・・・(1)まずオーバーラッピングでフックグリップでクラブを握る。(2)そしてアドレスに入る。(3)ボールを打つ(4)結果ストレートボールだったとします。ここで考えて欲しいのが、同じアドレスの形、同じスイングをするという前提の場合もしウィークグリップで握ったら、同じようなストレートボールを打てるか。前に書いたように出来ないと思う。理屈はこう・・・フックグリップでストレートボールが打てた場合ウィークグリップにして、フックグリップの時と同じようにスイングしたら、インパクトでは左手が返りすぎてフェイスが被り、フックボールが出てしまうはず。キチンと当たらない方が多いと思いますが・・・次に・・・それを修正し、フックボールをストレートボールに戻したければ、テークバックをアウトサイドに上げるとか、今度はスイングの見た目の型が変わってくる。グリップを変えれば、ボールが変わる。ボールが変われば、それを直そうとスイングが変わる。つまり、グリップがスイングの個性を作っているという・・・独自論(^_^;)スイングって・・・まずグリップをして、そのグリップで固定されたクラブでスイングを始め、インパクトを迎えたときにフェイスがスクエアに戻るようにアドレスの型やスイング軌道、スイングの型を無意識に決めている。その作業が日々の練習であって、千差万別、個々の特徴的なスイングを生み出しているんじゃないでしょうか。インパクトでヘッドをスクエアに入れる。そのためにアドレスやスイングの型はあちこちイジるけど、グリップはイジらない・・・そんな人、多くありませんか。グリップが変わればスイングは変わる。そこでアスレチックスイング信者の私としては・・・接点0(ゼロ)アスレチックスイングの接点1の「アドレス」の前に、私の独自理論「接点0(グリップ編)」を提唱します。アドレスの前にもっとグリップについて研究しなければいけないと思う。最適のグリップ「接点0」を見つければ、スイングのスタート接点1と接点2がピッタリ繋がることになり、本当の意味でアスレチックスイングの入り口に立つことが出来るんだと思う。アスレチックスイングの原点はグリップにあり!By JUN(^_^)b

2010/01/12

コメント(2)

-

スクエアグリップとは

今日に至るまで・・・自分は、スクエアグリップで握ってると信じてました。そもそも・・・何を基準にスクエアというのでしょうか。「私はスクエアだ」という人のグリップを比べても、皆同じグリップはないと思う。一見同じように見えても、手のひらのどの部分を使って握っているかでも全然違う。手の大きさでもグリップを握る感覚は違うでしょう。基準がありそうで、実は「あやふやな基準」しかないグリップみんなそれぞれ打ち方も千差万別その人ごとにスクエアと思える基準があるのでしょうけど・・・やはり、アスレチックスイングを習得しようと思うならアスレチックスイングのスクエアグリップの基準が知りたい。そこでアスレチックスイングでのスクエアグリップの基準をもう一度考えてみました。今の自分にはかなりウィークグリップと思える、今試しているグリップ実はコレがアスレチックスイングへ導く本当のスクエアグリップなのでしょう。何故かというと・・・接点3でクラブの先端(トウ)が上を向いて、左手の甲が正面を向くような状態を作れるグリップがスクエアグリップだと思うから。そう考えるとスクエアだと信じていた以前のグリップは超フックグリップだったんでしょうね。コレは以前のグリップでの接点10フォロー写真フォローでシャフトが立っています。しかしアスレチックスイングの接点10ではコノ位置が理想そこでウィークグリップ(アスレチックスイングのスクエアグリップ)にした昨日の動画からの写真では・・・理想的な位置にフォローが抜けています。コノ位置に抜けると接点11のフィニッシュがピタッ!と決まるのです。グリップひとつで明らかな変化が!いや、むしろグリップこそがスイングの善し悪しを決める重要なカギなのかもしれません・・・・・・と、私は思う

2010/01/11

コメント(2)

-

今日は自分の練習

昨日、息子のレッスンで得たヒントと、自分なりに気づいたヒントを元に練習してきました。息子に、巧く当てるには「左へ体重移動させることがポイントだよ」と教えるために・・・まずイメージクラブのグリップの頭をつまみ目の前でブランコのように振ってみせる。次にクラブを持って、右へ左へブランコを揺らすように息子の正面に立ち、見本を見せてイメージを解ってもらいました。そしてブランコをちゃんと揺らすためには「支点」が必要というところ。これの説明がとても難しい。支点なんて言葉よく解らないしでも繰り返し繰り返し身振り手振りで教えたら、なんとかこうにか支点らしきイメージは理解してくれたようです。たぶん・・・次にテンポボールを打つ意識を無くして、ブランコを揺らすような、ゆっくりとしたテンポ。クラブを床に置いたら「いち!」テークバックで「にぃ~」ダウンスイングからフォローにかけて「さぁ~~ん」「いち!・にぃ~・さぁ~~ん」自分の場合も、この単純な振り子のイメージとテンポをスイングのベースに置かないといけないんだろうなとこの日のレッスンで実感あくまでベースなので、このイメージとテンポを念頭に、アスレチックスイングで更なる肉付けが必要。次に自分なりに気づいたヒント前回の接点3→接点4にかけての左手甲の向きについてこの段階で左手の甲が正面を向くようにするためには、どう考えてもグリップは、やはりウィークグリップが正解。そう考えると、今までフックに握りすぎていたようです。前回、自分はテークバックで左手を返す「クセ」があると書いたけど・・・これは「クセ」なんかじゃなくて、フックグリップがそもそもの原因なんじゃないか?つまり、接点3から4の段階でフックグリップだと左手の甲がやや上を向く→シャフトが寝やすい→左手が返る。同じ段階でウィークグリップなら左手の甲が正面を向く→親指が立つ→シャフトを立てやすい。だからウィークグリップにすればフラットなテークバックの問題は改善されるはず。もっとアップライトなテークバックになるはず。これらを念頭に練習してみました。YouTube見た目は前回と変わらないように見えますが、左手の動きは今までの動きとは明らかに違う動きです。握りがかなり浅いので左腕の使う筋肉が今までと違います。これが正しいアスレチックスイングなら目からウロコです。まだまだキチンとした球は打ててませんが、最後の3球目に次につながる感触が掴めました。かなり重要なことに気づいた気がします。

2010/01/10

コメント(2)

-

ジュニアレッスン

息子も2月で7歳以前購入したジュニアセットコレは3~6歳用息子も大きくなったので、新たなセットをプレゼント。スタンドバッグ付き子供用ゴルフセット(男の子用)TearDrop(ティアドロップ) ジュニアゴルフセ...セットが1万円ちょっととは・・・しかもドラのヘッドはチタンですよウェッジ1本の値段で買えるならと・・・親バカですね今日は早速ニューセットを使っての練習実は1年ぶりくらいの練習場です。ここの練習場はジュニア2時間打ち放題で500円と、子どもの練習にはもってこい!はじめは、はしゃいでしまって、パパの言うことを聞かずこっちは若干キレそうだったんですが・・・ぐっと我慢して「優しく」レッスンしました。もうちょっと大人になれば言ってることを理解できるんでしょうけど、今解る言葉で理解してもらうのは難しいですね。でも練習の後半は何とか理解してくれて、ずいぶん打てるようになりました前のセットで練習していたときは何度やっても巧く打てなくてゴルフが嫌いになっちゃったもんね大きくなって再挑戦のゴルフは以前より体力がある分、巧く打てるようになって、やっとゴルフが好きになれそうだね良かった、良かった帰ってきてから、パソコンに動画を取り込んでレッスン前とレッスン後の動画を見比べさせて「どこが良くなかったか」、「どこが良くなったか」、画面を見ながら説明してあげたらよく解ったみたいです。「百聞は一見に如かず」ですね右に体重が残ってしまうクセ、終盤はしっかり左に体重移動が出来るようになりました。他人に教えることは難しいですが、こちらも得るものがあるんですよね。今日は教えたことは「振り子をイメージしてクラブを上げて、下ろす」これを教えただけで見違える変化スイングは単純なものが基本なんだと再認識した日でした。今日は私もヒントを貰いました

2010/01/09

コメント(2)

-

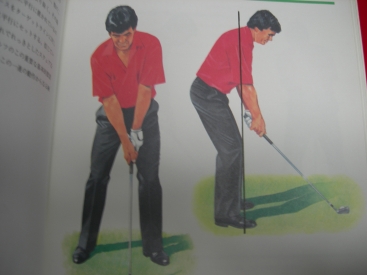

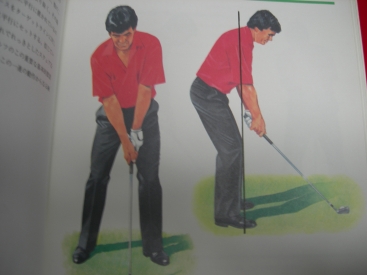

あけましておめでとうございます。

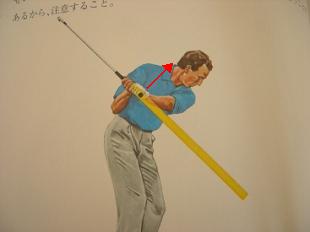

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。こちらは大晦日の夜から雪が降り始め、元日は雪の舞う1日。ということで今日が2010初打ち。2010年の初打ちはひとつの試みからトップがフラットな原因のひとつがコレ私はテークバックで左手を返すクセがあるので、この接点4の段階で左手の甲が上を向いてしまう。※接点4は、テークバックで腕が地面と平行、シャフトが垂直に立つ段階アスレチックスイングでは接点3から接点4の段階では左手の甲は正面を向いてクラブヘッドのトウ(先端)は空を向く。アスレチックスイング※ゴルフダイジェスト社それをチェックする方法アスレチックスイングの完成※ゴルフダイジェスト社よりティーをグローブに付けて、左手甲の向きをチェック接点3から接点4までティーの先端が正面を向くようにテークバックを上げていく。そうすれば接点4から接点5にかけてアップライトに軌道をもっていけると思う。こうするとかなりウィークグリップになりますね左腕の動きはクラブがすっぽ抜けそうで、かなり違和感があります。これでいいのか・・・と疑問もありますけど、とりあえずは受け入れます。アスレチックスイングに書かれていることは、基本的にすべて受け入れるつもりです。良さそうなところを部分的に取り入れても、それではアスレチックスイングは完成しないと思うから。これまでも否定すらしていたことを受け入れて、試して新たな発見がかなりあったし。2010年もいろんなことを受け入れて、また新たな扉を開いてみたいと思います。あまり変わり映えはありませんYouTube

2010/01/02

コメント(6)

全17件 (17件中 1-17件目)

1