2017年09月の記事

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

下妻一高 偏差値(2)訂正

8月25日の当コラムで今年も下妻一高の難易度は、さほど例年と変わらなかったんじゃないかということを書きました。 本日、別のデータが届きました。 前回の記事を訂正します。 うーん。結局279名が受験して279名が合格する(させる)ということは、やはりこういうことなのかということをしみじみと感じました。 具体的な数字は差し控えます。 塾生の方で、水海道一高との受験で迷われている方、下妻二高や水海道二高と迷われている方など必要のある方は直接ご相談ください。 ただ倍率が少しでもつけば様相は一変するのだろうなと思いますが、さて。 まだ偏差値65以上の生徒たちもかなりの比率でいます。合格者数を絞る、特進クラスをつくる、など猶予を置かずに早急に手を打たないと急落しかねません。手をこまねいていると状況の変化があっという間なのは坂東市で高校が3つから1つになってしまう過程を間近で見てきて実感しています。 学力はあるラインを切ってしまうと上が引っ張らず下が引っ張ります。 真剣に考えないといけない時期にさしかかっています。 民進党解党の夜、長い積み上げののち瓦解が一瞬なこともあいまって、いろいろと深く沈んで考えてしまいました。まあ、自分は小さな一OBにすぎないわけですが、私の友人でも都立高校なんかは全く違う母校になっている人たちもたくさんいるようです。

2017.09.30

コメント(0)

-

県立入試 これが出る

県立入試については何が出るかということも大切ですが、どのように出るかを考えてみることも必要だと思います。 県立入試の特徴として以下のことが挙げられます。 1.多くの資料が与えられるうえに問題文が長い。知識を発揮する前に資料読解に戸惑ってしまう生徒が多い。(特に社会の地理分野) 2.考える問題が多い。問題によっては知識が全くいらずにその場で考えて解けてしまうものもある。(意外なことに数学の大問5以降にもそういう問題がある。)しかし、受験生はこの種の問題がとても苦手である。 3.記述問題の比率が高い。特に今年から英語の作文がほんのちょっとだけだが論文化している。 おそらく大学入試の新試験を意識してなのでしょうが、高校入試においても全教科にわたって「読む力」、「考える力」、「書く力」がより一層求められるようになっています。 それに対して多くの受験生が取っている勉強が単純なQ&A形式のクイズに答える練習です。 単純な暗記、パターン練習では対応が難しくなってきていることを強く感じます。 定期テストが中心の学校→定期テスト対策が中心の塾というのも入学試験を考えた時にますます厳しくなっていくはずです。 「状況判断を的確にする」、「問題文を読み落さない」、「単純化して考えてみる」、「原則に戻る」、「もう一歩展開してみる」、「手順を踏むことを厭わない」、「危険を回避する」・・・脈絡はないのですが、いま入試に必要な本当の実力として次々に頭に浮かぶことはそんなあたりです。

2017.09.19

コメント(0)

-

祝日は原則として授業があります

当塾の場合、年末年始を除き、祝日も授業があります。 カレンダー通りに休んでしまうと年間を通すと月曜日が休みばかりになってしまいます。 その分だけ遅れてしまいます。 学校はどう調整しているのでしょうか。 祝日って水曜とか木曜にポツンとあるから嬉しかったような思い出があります。 それと祝日だからといって月曜日を休みにしてしまうと授業料を頂いているのに、なんとなくズルをしているような気にもなります。 ということで、特別に連絡をしないかぎり、祝日は授業を行いますのでよろしくお願いいたします。

2017.09.19

コメント(0)

-

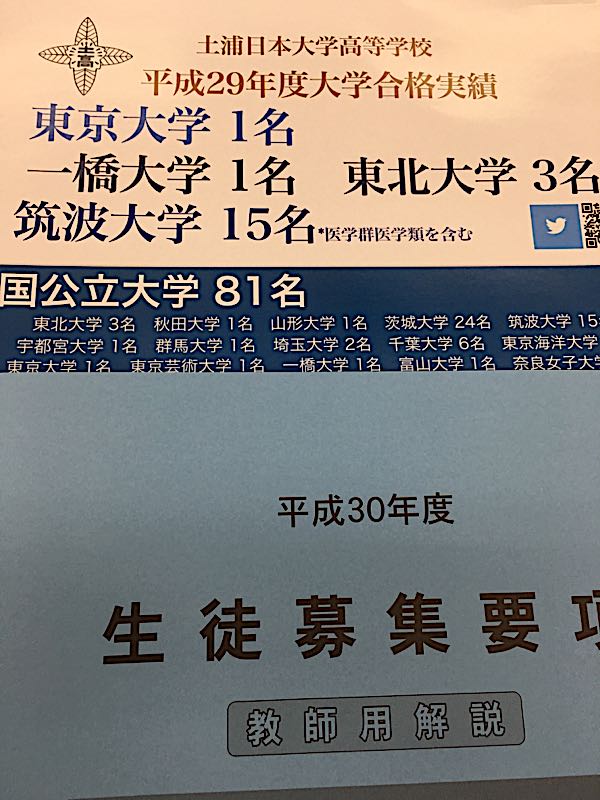

土浦日大の説明会に来ました

土浦日大高校の入試説明会に来ました。昨日も受験セミナーでつくばに来ていて連日、毎朝、東方面に車を走らせています。 国立大学の進学者数をみると上位校についても全体数についても下妻一高に酷似しています。 ただ、この一橋大学の合格者の方が下妻市立の中学校の生徒さんというのが下妻一高としてはみすみす「取り漏れ」をしているような気がしてなりません。私の記憶に誤りがなければ3年前の東大文三の生徒さんも確か下館南中学校で本来は下妻一高ががっちり確保すべき能力であるはずなのになと。 下妻一高の場合、東工大や京大の理系には毎年誰かしら合格していると思うのですが、一橋大学は非常に長いこと合格者を出していません。 土浦日大の場合、毎日、きちんと学校生活を送り、真面目に取り組んでいれば日大はほぼ確実であり、成績が伸びれば他の国立、私立に行ってもいいというのは魅力的です。 日本大学というのは、学部にもよりますが、県内の◯◯一高クラスから合格するのはなかなか難しいというのは知っている人は知っている話で、その辺り、戦略的になかなか上手だと思うのです。 県内各高校別の日大受験者数対合格者数を明らかにしていて、これを見ちゃうと「高校から日大に来てしまってもいいかな」という気持ちに傾くことも少なくないかもしれません。 また、併願だと進学クラス(最も入学が易しいコース)でも水海道一高になんとか受かるというレベルだとやや合格するのが難しく、単願にしてしまえばほぼ確実というのも、これまた線引きとしては非常に上手、受験させる方からすると実に悩ましいところです。 あとは学費と時間という問題になってくるかなと思います。 単願入学者も多く、また千葉県からの進学者が多いというのも特徴で、このご時勢にあって、お金を出せる人も少なくないんだなあというのをしみじみと感じます。 図書館は一度見学してみたいですね。資料を見るかぎりでは素晴らしい。 なお、併願入試の試験範囲は数学の「三平方の定理」、理科の「天体」、社会の「公民の経済、国際」の各分野は除くということで、進度の遅い中学校にも配慮した形になっているようです。(現在の中3の学年から土浦日大も併願入試に関しては5教科に変更になりました。)

2017.09.15

コメント(0)

-

アクセルを踏んでほしい時期

ようやく運動会が終了しました。 このあと3年生は9月、10月、11月とたいへんに短い間隔で実力テストが続きます。これはいろいろと重要なのではないかと思います。 意識的にアクセルを強く踏み込んでほしい時期です。

2017.09.10

コメント(0)

-

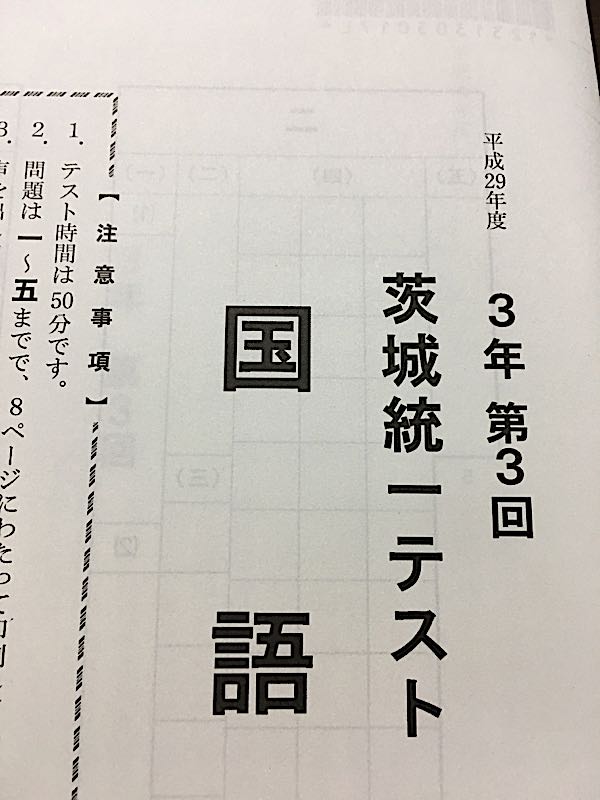

茨城統一テスト 8月 国語問題

8月末に実施された茨城統一テストの国語の大問1に、2015年12月10日の当コラムでお薦めの本として挙げていた椰月美智子さんの『14歳の水平線』が出題されました。 この本はここ何年かで読んだ小説の中でも印象に残るものでした。なんか頭の片隅でいつもモワモワしているような。児童文学としての楽しみに加えて沖縄の島に関する民俗学的な記述にも強い関心を持たされました。 茨城統一テストの出題者もなかなか目の付け所が鋭いようで。 確かに出題されたのは328ページのうちのごく一部でしかありません。 ただ、国語や英語が得意になるためには、全体→部分、部分→全体という読み方を練習しておくことが必要だと思います。 自分は最近老眼の進行がひどくコンタクトレンズをつけている間は長い文章を読むのが辛くなりました。 友人の中には激務にもかかわらず1日1冊程度軽く読んでしまい、ブログやSNSに感想まで綴ってしまう人も少なくありません。 読む速さ、書く速さ、理解する速さ、彼我の差を痛感するばかりで、こんな人たちと昔はよく机を並べていられたものだとトホホな気持ちになります。

2017.09.09

コメント(0)

-

北海道大学

札幌に来たので北海道大学を見学しました。 塾生のみなさんにもちょっとしたものですがお土産を買いました。日常的に使えるものなので使ってください。 北海道大学は広大な森林公園の中に大学がある感じです。札幌の繁華街から歩いて直ぐなのですが構内に牛がいます。 国立では珍しい歯学部をはじめとして、獣医学部から水産学部まで、ない学部がないといってよいくらいの総合大学です。 自分の中のおすすめ大学ランキングに変化が生じました。 1位 京都大学 2位 北海道大学 3位 慶應義塾大学 なお当塾の卒塾生は北は北見工業大学から南は九州大学まで進学しています。ただ北大は把握しているかぎりではいないはず。 総合博物館には自然科学から社会科学、人文科学まであらゆる学問のブースがあります。北大で研究してないことってないんだなというのは驚きです。 高校生は理系、文系にかかわらず、こういうのを見ておきたいところです。 各ブースに、代表的な教授の方々の「なぜこの仕事(研究)についたか」という説明があるのですが、4枚目の教育学者の方の言葉に注目です。 「山に登りたいから北大に来ました。それ以外のことは頭にありませんでした。」というコメントに興味を惹かれました。 他の教授の方々も必ずしも初めの希望は明確でなかったり、方針変更の結果、現在の専門に進んだという方が多くて驚きました。 最近は、あまりに早期に職業教育とか「何になりたいか早くはっきりしなさい。」とかいうのが強過ぎると思います。 いろいろ見たり体験したり触発されたり、時間をかけて考えたあとでないと見えてこないこともあると思います。10代半ばなんて無理です。また人には成り行きでというのもあります。 何になりたいかわからなくて普通です。とりあえず一生懸命勉強しましょう。知識や思考したことは、あなたから奪われることはけっしてありません。 公園の中の大学 大学の中で牛を飼ってるとか。 左上に小さく見えるのが野球場と陸上競技場なので全体の広さがわかります。 ナウマン象 何をやりたいかは10代でわかるわけがない。 代表的な教授のコメント。 8月末の茨城統一テストに出てました。

2017.09.06

コメント(0)

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

-

- ビジネス・起業に関すること。

- 見栄体裁病に感染するな!!

- (2025-11-21 07:24:51)

-

-

-

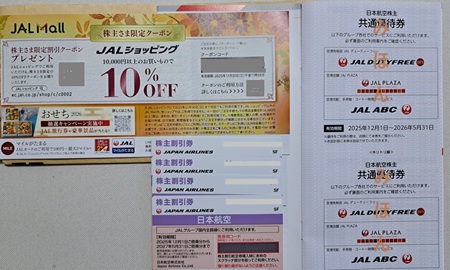

- 株主優待コレクション

- 【9月株主優待】日本航空の優待券

- (2025-11-21 20:50:55)

-

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- 楽天ブックスで買えたSwitch2本体

- (2025-11-22 00:05:02)

-