2019年05月の記事

全17件 (17件中 1-17件目)

1

-

2019年 茨城県高校入試平均点

本日、県庁へ速攻をしかけ、2019年に実施された茨城県立高校入試の平均点、その他結果に関する資料を入手しましたので、昨年と比較して記しておきたいと思います。もはや、私にとっては江戸時代の江戸の人たちの初鰹や灘の新酒のこどしでございます。 全日制総受験者数19,834名 (昨年比 522名の減少) 科目別平均点 (左側が昨年の点数、右側が今年の点数) ( )内は昨年との点数の比較です。 国語 59.06 → 58.56(-0.50) 社会 58.99 → 55.25(-3.74) 数学 51.44 → 49.33(-2.11) 理科 60.84 → 51.67(-9.17) 英語 57.11 → 53.12(-3.99) 総合 287.45 → 267.94(-19.51) 昨年に比べ、5教科すべての平均点が下がりました。5教科合計では19.51点低くなりました。県立入試というと平均点が280点〜290点のイメージがありますが、今年は8年ぶりの260点台です。 標準偏差が昨年は95.15だったのに対して今年は90.59でした。こんなに標準偏差が小さな年も珍しいです。 例えば2010年は平均点が266.17点と今年とほぼ同じですが、標準偏差が99.53あります。この年は平均点が低かったにもかかわらず高得点者の数も多く得点を十分に伸ばさないと上位校には合格できませんでした。 今年は飛び抜けた一部の人たちを除けば、点数差が少ないようです。密集大混戦の様相。上位校も入試本番の偏差値がやや低めでも合格に潜り込めた回でした。珍しいですね。 今年の著しい特徴として、上位者の点数が伸び悩んだことが挙げられます。 461点以上500点の数は昨年が155名(0.76%)だったのに対して、今年は44名(0.22%)でした。 また421点から460点の数は昨年が1423名(6.99%)だつたのに対して、今年は670名(3.38%)でした。 今年は421点までの累積が714名しかいません。 ただ、今年の問題では5教科とも「極端に正解率の低い問題」というのは見当たりません。年によっては正解率が0.0%になってしまう数学の大問8(2)の正解率も5%を超えています。 5教科すべてにわたって微妙に難しい問題が連続していて、それがボディーブローのようにジワジワと生徒にきいたようです。 だから、点数を崩さなかった人は「負荷に強い人」といえるでしょう。結果として素点はそれほどではなくても偏差値は上昇しているはずです。でも本番は点数開示はされても模試と違い偏差値まではわかりません。 一応、偏差値の計算式に代入して偏差値を出しておくと以下の通りとなります。端数のズレはご勘弁。 偏差値70 449点 偏差値69 440点 偏差値68 431点 偏差値67 422点 偏差値66 413点 偏差値65 404点 偏差値64 395点 偏差値63 386点 偏差値62 377点 偏差値61 368点 偏差値60 359点 偏差値59 350点 偏差値58 341点 偏差値57 332点 例年なら実力の伸びを素点で実感できるのですが、今年は素点には反映されなかったですね、偏差値的には中3の1年間で最高だったかもしれないのに。 各科目の86点以上の割合は国語が2.50%、社会が7.08%、数学が2.74%、理科が4.22%、英語が11.34%でした。 満点者は国語が1名、社会が8名、数学が42名、理科が2名、英語が48名でした。 国語の満点は19,834名中たった1人! 421点以上を取れた人の少なさに驚き。なんとこれだけ! 水戸一高と土浦一高の定員を合わせると640名です。 つくば地区はかなりの優秀者でも竹園へ行く人が少なくありません。水戸も緑岡高、水戸二高、さらに竜ヶ崎一高、日立一高、土浦二高、牛久栄進、下妻一高、水海道一高、このあたりの高校の合格者の中には420点超の上位者も一定数含まれていますから、「水戸一高に入るのに何点必要か」はなんとなく推測がついてくるのではないでしょうか。さほど高くはないはずです。倍率がほとんどつかなかった土浦一高もいわんやをや。 問題が難しかったとは思いません。出題者が実際の答案を分析して科目ごとに全体的な所感を述べていますが、英語を除けば、他の4教科ではほぼ同じことが「茨城県の中学生に不足していること」として挙げられています。 科目ごとの「全体的な所見」から一部原文を抜粋します。 今年の学習の参考にしましょう。 国語→「目的に応じて文章の細部を丁寧に読み、条件に従って適切に表現することに課題がある。・・」 社会→「・・思考力・判断力・表現力をはぐくむ学習を行うことが大切である」 数学→「与えられた条件を適切に捉え、考察する能力に課題がみられる」 理科→「観察・実験の内容を理解し結果と関連づけ、条件に応じて適切に組み合わせて考察したり、表現したりする力については不十分である」 注文をつけていないのは英語科のみで、他の4教科が課題として挙げていることはすべて同じです。「読めない、考えられない、書けない。」ということです。 学校のグループ学習でワイワイやることが多いようですが、自分1人でじっくりと問題を読んで考え、書く習慣をつけることも必要です。 中学校から生徒に与えられる書写課題にも大きな問題があります。現在、生徒は課題の書写の量と速さの競争をしています。全県的にそうなんじゃないでしょうか。なんのための「自学」なのか。その意味を出す方もやる方ももう一度真剣に考えてみた方がいいと思います。 県が所見で課題として挙げた、「丁寧に読む」、「条件をとらえる」、「考察する」、「表現する」、そういった力の不足は日頃の中学校の教育活動の裏返しでしかないわけです。 中学校も「やってる感」と「こんなに頑張っています感」はずいぶんと強調しますが、たいせつなのは「成果」と「結果」です。 タテマエと実際、表向きの形式と実質的な効果の違いに「なんだかな〜」という思いです。

2019.05.30

コメント(0)

-

中学 学内順位の見方

中学1年生は今回の中間テストで初めての順位が出ます。校内順位、クラス内順位、科目別順位。保護者の方々も身構えてしまうかもしれません。 しかし 、今回は連休や行事ばかりでほとんど授業が進まないという状況で、英語はI am Ken.まで、数学は加法、減法、乗法まで(除法は範囲外)と言った極端に狭い範囲で行われますので、結果は参考程度にとどめておいてもよいのではないかと思います。 3年後に偏差値70あるような生徒でも2つのタイプがあります。第1のタイプは1年生の初めのテストから500点近く取ります。(初めから通塾しているとこちらでしょうか。) 第2のタイプは思わぬ低位置からのスタートです。ここで驚いて塾に相談に来られる方が多いのですが、ほんとは慌てなくても本人がテストの仕組みを理解して2学期になれば能力がきちんと答案と順位に反映されます。 これまでの13年間、塾で3年時の偏差値が最高だった生徒(南中生、偏差値72〜74、学校の実力テストもほぼ480点以上)も中1の1学期の中間、期末はさほど良いものではありませんでした。特に英語の成績は中1の1学期なのによくありませんでした。 そこで、お母さんが中1の7月に相談に見えて塾で学習を始めました。 この年のその中学校の英語授業の質があまりに低く、英語の導入の手ほどきでは多少の貢献はしたのかもしれませんが、中2から塾がしたことといえば微々たるものです。当時の塾テキストだったウイニング数学を1問残らずガンガン解いてもらったくらいです。(現在は、ウイニングは使っていません。) また岩井中学校でのちに学年1位になる生徒でも学年120位あたりから始まりまった人もいました。 こちらも同様に1年生の6月か7月にお母さんが相談に見えて塾で学習が始まりました。1年生の後半には上位に乗りました。やはり、塾としてその先はほんの後押し程度のことしかしていません。 2人とも初めは「中学校のしくみ」がわかっていなかっただけで、「こういうふうに定期テストが行われるのか。」、「実力テストはこういう問題が出題されるのか。」といったことが把握できたあとは高い点数が取れるようになりました。 もう一つ書いておくと、昨年、南中学校から来てくれていた生徒は初めの中間テストは学年10位前後、そこから3学期まで実力テストも含め回を経るごとに8→6→5→4→3というような感じで徐々に順位を上げ1年生の末には3位になりました。 ただこの生徒は本人の実力が伸びたということのほかに周りの学力がどんどん沈んでいき、相対的に浮き上がってきたということもあります。 その点、本人もとても大人でしたし、お母さんも状況を理解して残りの2年間全く手を抜かずに努力を継続してくれ助かりました。 昨年、南中学校は千葉の県立高校1名、下妻一高1名、水海道一高2名、県立の進学校はそれだけで私立の特進上位レベルもなしだったと思いますので、学校順位に満足して、中2、中3を過ごしていたら、ホントに危ないところでした。 私としては定期テストの点数や学内順位よりも中1の3月の実力テストを目安にしています。特に英語と数学はここで1年間の学習成果が露わになります。テストの質はだいぶヌルいのですけれども。 それにしても同じ中学校でも学年によって学力が全然違うのはなぜなのか深い謎です。 あと隣接する中学校で学力差が大きいのもなぜなのかはさっぱりわかりません。さらに深い謎です。 昨年の坂東東中はさすがに春日や竹園東といった学園の中心部には及ばないものの、土浦市や守谷市、水海道などの中学校を上回り、手代木中や谷田部東中などのつくばの高学力の学校と互角ですからね。 純農村地帯、荒野にポツンと立つという感じの超小規模校ですが、私立高校の先生方が熱い眼差しを向けるのもわかります。まあ、そう毎年優秀というわけではないのですが。 結局、仕組みやカリキュラムがどうのということよりも、現場の生徒と教員の日常の積み重ねなんでしょうね。学年の空気も軽視できません。岩井中は人数が多いので上位で競い出すとけっこう学力が上がりやすいように思います。 先生の工夫や努力とその成果は、なかなか評価や比較が可能な形で数値化するのが難しく、表に出てきません。 賞をもらっているような人たち以外にも優秀な人はたくさんいると思います。 また、いま、私は進学塾目線で書いていますが、学校は学習面の評価だけでさえ、「上の生徒をどれだけ出したか。」ということのほかに「学力不振の生徒にどれだけ厚いサポートを行ったか。」という面での評価もあったりすると思いますので、その辺も難しいところだとは思います。 ただ、塾では、授業の中心が「県立入試応用問題演習」なので、中学校では「基礎知識」と「学習態度」を身につけておいてもらえると私としては助かります。

2019.05.28

コメント(0)

-

下妻一高 驚異的な現役合格者数と合格率

下妻一高の経営計画をみると明確な数値目標が2つあげられています。 「国公立大学現役合格140名」 「部活動加入率90%」 今年の大学進学実績はこの目標に対してどの程度だったのかというと国公立大学合格者123名(現役合格114名)なので、かなりいい線に行っているように思います。 国公立大学合格者の現役合格率はなんと脅威の92.6%(水戸一高は63.5%)、高校の入学定員に対する国公立現役合格率は40.7%(古河中等は28.3%)になります。 ( )内は統計の罠ですが、ほとんど無視されます。 また今年で18年連続国公立100名突破達成ということです。経営方針が徹底されていますね。 今年で18年目ということは始まりは2002年ですから、その人たちが入学した2000年頃に大きな転換が行われたのだと思います。 可処分所得が最高だったのはバブル崩壊とは少しタイムラグがあり1996年、低成長が恒常化したのが2000年代になってからなので何がしかの関係があるかもしれません。 僕たちの頃は、少子化問題もなく、私立中に行く生徒も医者の子どもぐらいのもの、竹園も江戸取も選択肢になく、土浦一高は8学区制(5学区制の前)の壁が厚く、さらに常総や日大の特進もありませんでしたから、下妻一高としては今よりよほど好条件だったはずですが、国公立はせいぜい50名前後、東大か東北大か筑波大か茨大か千葉大か、そのあたりにしか行けませんでした。 この「行けませんでした」という表現に誤りはないです。 帰宅部が多かったにもかかわらず浪人してしまう生徒も数多く、現在の生徒たちの分をわきまえた全力活動を見ていると、当時は、みなずいぶんと甘えた子どもだったように思います。 ただ、慶應や早稲田が教員にも生徒にも保護者にも大学の範疇として扱われないという傾向はいっそう強まっているようで、その点は残念でなりません。 慶應や早稲田も一応は大学です。滑り止め程度には考えてあげてほしいと思います。 理科大も理工学部なら塾から正門まで17.8キロメートル、坂東南中から11キロメートルしかありません。遠方の国立よりこっちじゃないかなと思うのですが、生徒・保護者の判断はそうじゃないんですよね。 あと意外と明治6+立教5+法政12+・・・これなら学校で何位くらいで安心、特に対策をしなくてもと考えている人は驚くほど多いのですが、その計算が完全な間違いであることは高3の2月になればわかります。

2019.05.26

コメント(0)

-

避暑ならず

中3生が旅行に行ってしまったので避暑にきたはずが、さっぱり避暑になりませんでした。暑い。榛名湖近辺。 ただ温泉で身体の冷えには気づきました。 気をつけないと。 あと、水戸ナンバーに煽られました。同県人、仲良くしましょう。 北関東道で便利になっているせいか群馬、長野方面でも茨城県の車をたくさん見ます。昔は軽井沢に来るなんてほんとたいへんだったのに。 榛名湖 展望台 榛名神社 沢渡温泉 伊香保。温まります!

2019.05.25

コメント(0)

-

修学旅行

今日から岩井中の3年生は修学旅行。 朝4時45分集合、生徒もたいへんだけど、遠方から通勤されている先生方はホントご苦労様です。 ホームページの写真を見て驚いたのは新大阪まで行ってしまってから奈良入り。なるほど。そして泊まりは大津と聞いたような。 茨城も日が長くなりましたが、この時期の関西(地理学習上は近畿)はなかなか日が暮れません。 「夜景を見に行きましょう。」とか言っても早く集まり過ぎちゃうと、なかなか夜景にならずに間延びします。 ちょうど気温の高い日々と重なってしまいましたが、体調には気をつけてほしいものです。 クラス別行動やグループ別行動なので、生徒によって行った場所が全く異なり、もはや個人旅行と変わりませんね。 たしかに平等院に行くと銀閣寺はきついでしょう。(その逆もしかり。)中学の教科書上、どちらがたいせつかというと、これは、互角の好勝負です。 さすがに京都大学や同志社大学という人はいませんかね。 ぜひ北野天満宮には合格祈願をしてきてほしいところです。 自分は最近は京都に行っても特にあてもなく本屋とかブラブラしてしまいます。街並み全体も京都の魅力かもしれません。

2019.05.24

コメント(0)

-

英語 時制に注意すればもっと点数が伸びるはず

中3生の英語中間テスト範囲によれば2年生の文法事項をすべて出題ということなので、昨日は過去形、過去進行形、助動詞、不定詞、動名詞、There is構文、比較級、最上級など約30ほど基本文の全文英訳をしてもらいました。 生徒にとっては「また言ってるよ。」と煩がられそうなのですが、茨城県立入試の英語は「書けないと」全く勝負になりません! 全部、私の自作問題ですが、教科書の基本例文を参考にしながらも、間違えやすい名詞を組み込むなど工夫を凝らしています。 一昨日、2年生の英語でも感じたのですが、時制への注意が必要です。 She looks happy. She looked happy. この違いですね。(なお2年生は、S look C.「SはCに見える」は今回の中間テストで必出です。) 問題文の主語を三人称単数にすると間違いを誘発しやすいようです。 勉強を積んでいる人ほど「三単現のs」の方が先に頭に来てしまうのでしょうかね。「She」だから「s」だと。 She look happy.という間違いは見かけないのですが、付随の「yesterday」とか「last week」とかいった語句に気がつかなかったり、周辺の動詞が過去形で書かれていることに気がつかなかったり。 一般動詞の過去形は1年生の3学期に学習しています。 時制の間違いは3年生の秋深くになっても、けっこう見られます。 せっかく解答すべき単語や熟語を思い出せたのに時制を間違ってしまうと、点数としては全く分からなかった人と同じく「0点」になってしまいます。 努力も実力も大きな差があるのに、こんな残念なことはありません。 この段階を抜けると英語の実力テストの成績も一段上がります。 最も有効な対策は「テストで実際に間違ってしみじみ残念感を味わう。」ということでしょうか。 語形変化問題や英問英答問題、1行英作文などでは絶対に間違えなくなります。 それでも、県立入試形式の大問6、40単語の英作文(配点10点)では、限られた残り時間の中で多くの字数を書ききることに夢中になってしまうのか、入試時期が近くなっても時制があやふやで減点されている残念な答案が少なくありません。 「正しい文章を自然と書ける。」ようになるまで練習を繰り返しましょう。 実力がついてくると焦った状況で走り書きしても動詞変化で間違うことがなくなります。

2019.05.22

コメント(0)

-

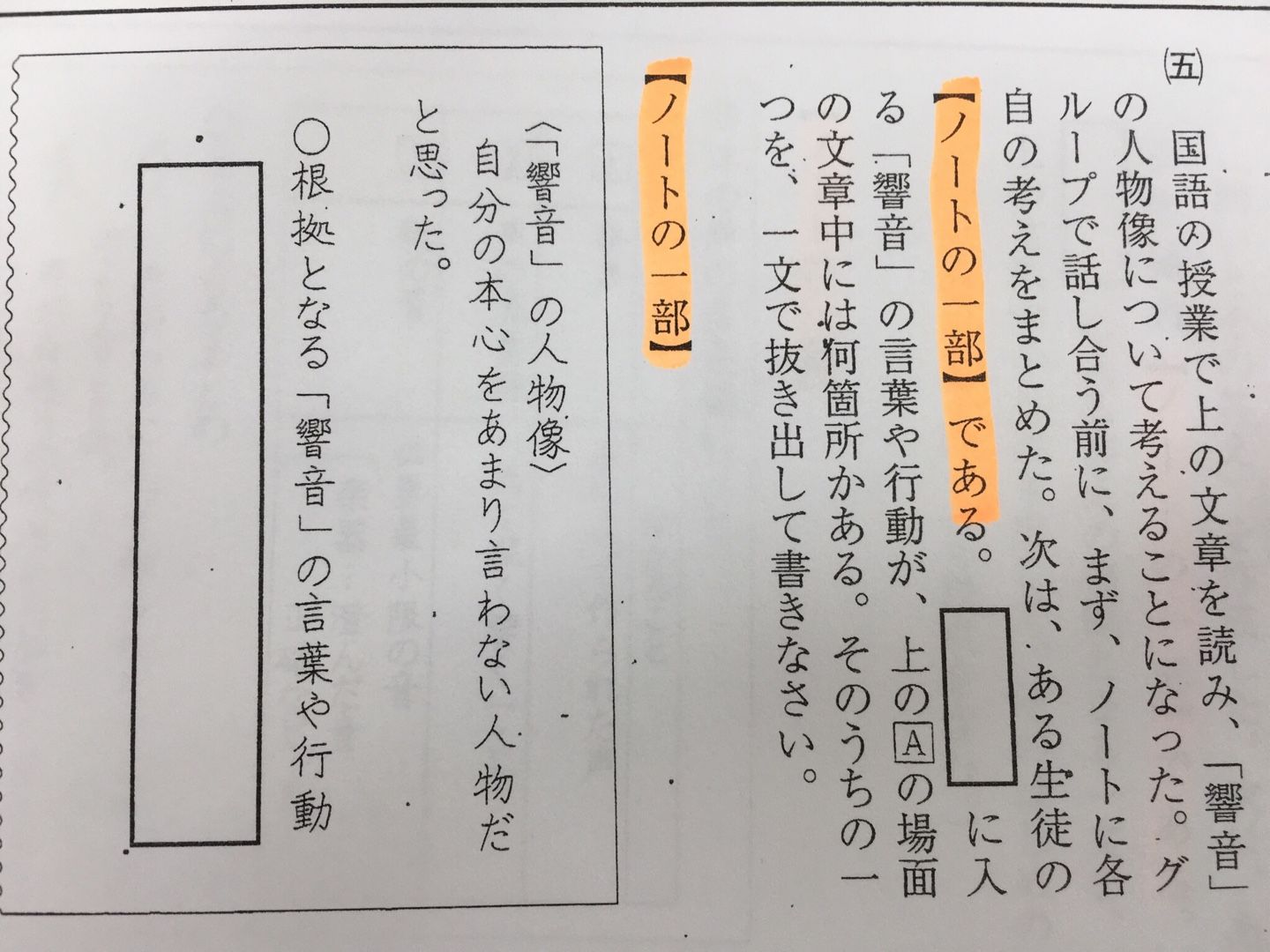

県立入試国語 「ノートにまとめなさい。」

今年の県立入試「国語」の際立った特徴は「ノートにまとめさい。」だったと思います。実際の問題の写真を載せておきます。 大問1 小説文 ノートまとめ 大問2 説明文 ノートまとめ 大問4 古文(「自分の分をわきまえろ。」という内容の文章)を読んでそれに対する自分の意見をまとめる。200字記述は変わりませんが、これまでのグラフや資料の読み取りから大きく変化しました。古文の内容を把握できないと作文に入れません。 私の塾で最も国語の点数が高かったのは、科目にかかわらず、ふだんから自主的に「ノーとにまとめている。」人でした。 私の方では何も指示したわけではないのですが2年生の途中からそうしていました。 勘違いしないように書いておくと、「理解の助けのためのノート」であって、「ノートのためのノート」ではなかったことです。 学校強制の「自学という名の書写ノート」ではありません。 たぶん誰にも見せることなく自分の道具として使っていました。 いつでも持ち運んで見返せるように、やや小さめのリング式のものだったようです。 でも、ふだんのノートでやっていた「まとめ」が入試本番で今年の新傾向として出るとは思わなかったでしょう。 まあ、塾生のみなさん、国語はよくできていました。 僕も解いてみましたが、大問1の小説文の「主人公の気持ち」(配点6点・50字記述)は1文字も書けませんでした。 また大問3の「絡」を行書で書いたときの説明はよくわからず苦し紛れに選択したら誤りでした。(配点3点)。 さらに古文を読んでの200字作文は前半の賛成か反対かとその理由はスラスラと書けたのですが、「この古典を読んで考えたことをこれからの人生にどう生かしていくが。」は悩みました。受けていたら、おそらく配点10点中5点かな。 古典本文では「自分の才能や分をわきまえろ。」と強く主張されているので、その流れで書くべきなのか、それともまだ若い高校生がそんな小さくまとまっていいのか、まあ、どちらで書いてもかまわないのですが、本番というのは、こういう些細なことで悩むもんなんですよ。だから、ものすごく疲れる。(模範解答例は後の立場からの論述でした。) そんなわけで僕がなんの緊張がない中で解いてみても85点程度ですから、ほとんどの塾生のみなさんと変わりません。 なんのかんの言って、うちの塾、3年生の国語はずいぶんと学習時間を取っていたんですよ。 自分の取れた点数でどれくらいの位置なのかはなかなかわからないと思いますが、本番の国語は実力テストと違って90点を超えるのは至難の技です。 特に今年の茨城県の出題委員は芸術論(短歌の鑑賞文、これは中学生にとっては何を言われているかわかりにくかったはず)と古文の鑑賞を持ちんできて、昨年より一層深く「国語の森」に踏み込んだ感じです。 問題文が難解でも正解を出すのが難しいとは必ずしもいえませんが、ふだんから読む練習と書く練習をしていないと対応できません。 ほぼ全ての問題が選択肢の東京都や神奈川県に比べると茨城県は記述量が異様に多いのが特徴です。 10年以上続いた問題が昨年度に大きな変化を見せ、今年度はさらにその方向でもう一歩進んだように思います。

2019.05.21

コメント(0)

-

県立入試 国語の影響力

高校入試に求められる能力。 1.初見の 2.長い文章を 3.速く読めて 4.内容を理解して 5.要点を書くことができる これは英数国理社すべてに求められます。 試験傾向の変化によりすべての科目で「読む力」だけでなく「書く力」も必要になりました。 定期テストでは「初見の文章を読む」ということはほとんどないと思います。実力テストも入試に比べればずいぶんと簡単です。 当塾が1年生のときから国語に関しては教科書と全く無関係なテキストを使って定期テスト対策もしないのは、初見の文章をパッと読んで内容を把握する力を向上させたいと考えているからです。 国語だけではなく他の科目のことまで考えています。 国語の演習は目先の点数に直接的に結びつきません。それゆえ生徒任せにしておくと1、2年生はもちろんのこと、かなり成績上位の3年生でさえ勉強が後回しになりがちです。これはとても危険なことです。 今年の入試をみると、どの科目も読み書きの力に結果が左右されており、「国語を制するもの、入試を制す。」と言えます。 また、他の人に積極的に差をつけたい、自分だけ抜け出したいと思えば、小問1つあたりの配点が5点、6点と高い国語か、あるいは数学の大問4〜大問8の(2)かのどちらかしかないように思います。

2019.05.18

コメント(0)

-

中学英単語 学習上の留意点

私の塾では、ある単語が動詞・名詞の両方の意味を持つ場合に、教科書やテキストでどちらかが出てきた際に必ず一緒に覚えてしまうことにしています。それなりに勉強している人が、英文を正確に読めなかったり、誤った英作文を書いてしまう原因の1つとして、動詞と名詞の知識の不足、整理の不足があります。たとえば、県立入試に良く出てくるものとしては「stay」や「visit」が挙げられます。I went to Kairakuen during my stay in Mito. (名詞・私は水戸での滞在中に偕楽園に行った。)I stayed in Mito for three days.(動詞・私は水戸に3日間滞在した。)This is his first visit to Tukuba.(名詞・これがつくばへの彼の初めての訪問です。)He has visited Tukuba three times.(動詞・彼は3回つくばを訪れたことがある。)一般的に初めに学習したもののイメージが強く残りがちです。だから動詞・名詞両方の使い方がある単語については登場してきた際に両方確認してしまい、頭に残るイメージを半々にするように心がけています。他にも県立高校入試レベルでさえ「rain」(名詞→雨。動詞→Itを主語にとって、雨が降る。)など、重要語句はたくさんあります。rainは形容形のrainyまで含めて整理・記憶しておきたいですね。単語学習については、名詞・動詞の整理をしておかないと、勉強している人ほど「あれ、なんでここに動詞(名詞)があるのかしら?」、「この英文、おかしくない?」となりがちです。だから、雨、雨、雨「rain、rain、rain・・・」と10回書いてくるといった権藤博の登板ローテーション(※1)のような、あるいは竹内まりやの「恋の嵐」(※2)のような練習は中学生の英語学習としていかがなものかと思います。そう、それから、自動詞・他動詞も1年生の初めから注意しています。「visit」を動詞として使う場合に、「He has visited to Tsukuba.」と書いてしまう人が少なくありません。また、こういうところばかり集中的に狙って出題されるんですよね。英語の成績が今一歩の人はそのあたり意識して学習してほしいと思います。特に自由英作文では偏差値60台でも「?」「?」な迷文を書きがちです。試験にあたっては推敲が、返却後は復習が欠かせません。※1 野球評論家、元中日のエース投手、昭和30年代、ナゴヤ球場を本拠地にしていた中日ドラゴンズの先発ローテーションは、権藤、権藤、雨、権藤、雨、雨、権藤、雨、権藤という凄まじいもので権藤投手は35勝19敗の翌年が30勝17敗という現在では全く信じがたい成績を残すが肩を痛め早くして引退。その後、投手コーチとして多くの名投手を育てる※2大原麗子、桑名正博、藤竜也などが出演していたドラマの主題歌。「レイン、レイン、レイン・・」、「レイン、レイン、レイン・・」と繰り返されるフレーズが印象的。竹内まりやの曲のなかでは、なぜかこれが一番好き。

2019.05.16

コメント(0)

-

中3 全県模試 日程 準会場ですので外部生も受験可能です

茨城統一テスト・新教研テスト両社合同の第1回「全県模試」を以下の日程で実施します。 部活や学校行事がたて込む時期で、たいへんだとは思うのですが、現時点での茨城県レベルにおける学力測定及び7月の学校実力テスト対策として受験してみます。 当塾は「茨城統一テスト準会場」ですので、塾生でなくても受験することが可能です。 入塾勧誘は絶対に行いませんので安心してお申込みください。受験料は4,000円、申込締切は5月27日(月曜日)になります。 連絡先は0297-21-5588です。日曜もつながります。(午後6時〜午後10時を除く) 場所は岩井中学校の近く(より正確には岩井第一小学校の近く)です。 日程: 6月2日(日曜日) 18:30〜19:20 英語 19:30〜20:20 社会 20:30〜21:20 理科 6月4日(火曜日) 19:40〜20:30 数学 20:40〜21:30 国語 なお、今回、土曜部活→テスト→日曜部活よりは日曜テスト→月曜学校授業の方が力を出しやすいと考えてこのような日程にしました。 6月1日(土曜日)は休塾します。 2学期以降は原則としてテストのために授業時間は使いません。授業日とは別に日曜日に行います。 また科目順も今回は特別です。通常は県立入試と同じく、英国数社理の順で行います。

2019.05.14

コメント(0)

-

当地から何人が水海道一高及びそれ以上の難易度の高校に行けるのか

中学校が部活動に力を入れる(時として入れ過ぎてしまう)理由として、部活の成績は堂々と表に出せて学校としてアピールしやすいということがあると思います。 県大会に出ると学校のホームページに特集が組まれて公開されますし、関東大会に出たりすれば巨大な垂れ幕や横断幕が道路からみてもものすごく目立つ場所に掛けられます。 これに対して学業の方は高校→大学の進学実績についてはどの高校も詳細に公開していますし、雑誌等でも大々的に取り上げられますが、中学→高校については全く公開されません。 保護者に対して前年の進学実績がどうだったのかを詳細には知らせない中学校もあります。建前上は県立高校、私立高校とか、普通科115名、商業科12名、機械科8名といった分類でもいいわけです。 なぜ中学校が学力についてそんな秘密主義になってしまうのか「知る権利」?が保障されていません。 では当地で、どのくらいの成績だったら県偏差値59以上の高校を受験が可能なのか。 実は中学校によって全然違います。 また同じ中学校でも年度によってかなり変わってきます。 参考までに卒業した3年生(現高1生)の場合、水海道一高及びさらに難易度の高い高校を受けられる(受かるではない)人数というのは、各クラスに成績差がないと仮定するならば、岩井中がクラスで4人弱、坂東南中がクラスで2人、坂東東中がクラスで8人、そんな感じだったでしょうか。 (坂東東中は規模としては県西地区では下館北中などと並ぶ極小の中学校ですが、学力は高めです。) お知り合いに現高1生のお子さんをお持ちの人がいたら聞いてみてください。ほぼ間違いはないと思います。 古河中等教育学校の影響は実はほとんどありません。 古河中等設立前でも岩井中から水海道一高の進学者が学年で僅か10名になってしまった年もありました。この年は下妻一高も2人、私立特進が1人でした。 例年1学年7クラス前後の人数ですから、これだとクラスで3番でも水海道一高を受験するのが厳しくなってしまいます。 水海道一高の先生と話した時に「今年はうちに来なくて他の高校に行っちゃったの?」、「いえいえ、受けられなかったんですよ。」という会話をしたことを覚えています。 この2、3年の岩井中学校は、学校としての受験パターンを身につけているようで、1学期は低空飛行、秋の県学診でドーピングギリギリの準備をして大きくジャンプ、その勢いのまま秋冬から受験までを乗りきるという作戦のように見えます。 3コーナーで大きく捲って出てそのままゴールまで押し切る。けっこう危なっかしい。 秋から勢いがつくのはどの中学校も同じなのでしょうが岩井中学校の場合はかなり極端です。まあ、それなりに成果が出ています。 以前より学校内の「勉強の空気感」はずっとよくなったと感じます。なんのかんの塾も学校と連動せざるをえませんので、その点は、だいぶ楽になりました。 ただ来年以降がどうかはわかりません。 「茨城統一テスト」も「新教研テスト」も県立入試そっくりの公開模試を実施しています。通塾していない生徒も受けられます。申し込んで受験し、「県全体における自分の位置」と「県立入試形式でやってみたときに何が通用して、何が不足しているのか」を把握しておくことは必要だと思います。

2019.05.13

コメント(0)

-

ありがとうーー!

今年の3月に私の港を出港し水海道一高に進学した6名が入学一か月後の近況報告の葉書を送ってくれました。 顔出しNGの人もいると思うのでカメラを引いて撮っています。 一人一人の近況が。ふむふむ、なるほど。 いやー、こういうのは何物にも替えがたく、ほんとに嬉しいです。 男子2人は運動部に入った模様。両立たいへんだと思いますが、時間のやり繰りをつけて頑張ってください。 女子は、僕が「高校時代にやっておけばよかったなあ。」ということばかりです。 まず、何か楽器を弾けるようにしておきたかったです。これはずーと心残りです。 また、高校時代、それなりに本は読んだのですが、「人の感想を聞く。」、「話し合ってみる。」、「創作してみる。」という機会はほとんど持てませんでした。文芸部もチラッと興味があったのにな。 それから、硬式テニス、テニスは、これからずっと、歳をとっても、世界中、日本中のどこに行っても楽しめるので、こちらも基本をマスターしてとおくと将来的にも役立つかなと思います。 最後に「チア!」。 僕は応援部員だった(気づいたらそうなっていた)のですが、昔の下妻一高では、今と違って、チアガールが存在することを0.1%も想像できず、ひたすら毎日、野郎だけで「押忍」の声出し1万回(ちょっと大げさ)な日々でした。 大会に行くと他校にはチアガールがいるという理不尽さをしみじみと感じました。 いやいや、それにしても、話を聞くと、もう一回、高校生活をやってみたいです。もう一回、勉強したいかと言われると・・・。それは(笑)。 まあ勉強の方は、高校の3年間、別の人が僕の身体に降りてきた感じだったので。 一言だけ言っておくと数学を独習するのは難しいと思うけれど、英語は自分でドンドン先に行っちゃった方がいいと思います。システム英単語とかかな。英語ができれば進路も広がるはずです。 では頑張ってください。 study port は、みなさんのランドマークとして素晴らしい航海を祈っています。

2019.05.11

コメント(0)

-

内申点

多くの県では内申点が学力検査の点数に加算されます。両者の比率は県によってさまざまです。千葉県は原則として学力検査点500点+内申点135点=635点満点です。(高校によっては何校か例外あり。) 東京都や京都府などは、なんと、5教科の内申点はそのままに、実技教科の内申点は2倍されたうえで学力検査点の上に乗ります。 これらに対して茨城県はかなり異色です。 入学定員が200名の高校であれば、内申点が200位(100%)以内「かつ」学力検査順位が160位(80%)以内がまず合格します(A群合格)。 内申点がオール5の135点(1位)でも学力検査順位が161位だとA群合格から漏れます。 また学力検査順位が1位でも内申点順位が201位だとA群合格から漏れます。 このようにA群合格から漏れた人たちをB群とします。 合格者枠がどれだけ残っているかは場合によりますが、多くの高校では、残りの合格者をB群のうち、20%内申点順、80%学力検査順で決定します。 仮に40名の合格枠が残っていれば8名は内申点順位、32名は学力検査順位になります。どちらから先に取っていくかまでは県の規定では明示されていません。 よくある勘違いとして次の2つがあります。 1.学力検査点と内申点を8対2で換算している。 2.学力検査点が同点の場合、内申点の良い方が合格する。 県の規定を字義通りに解釈すれば、内申点がオール1でも学力検査の点数がよければ土浦一高や水戸一高に合格できます。 また内申点が満点であれば、僅か20%の少ない枠とはいえ、内申点順位は上位でしょうから、学力検査が0点でも合格できます。 まあ、なかなかこういう極端な事例はないでしょうし、そのような場合には、入試規定にある「特別の事由がある場合はこの限りにあらず」に該当することになるでしょう。 結論を言うと、茨城県の場合、学力検査でぶち抜いてしまえば良いので、点数が取れるなら他県のように内申点は気にしなくてよい、ただし、内申点がものすごーーーく良い場合は学力検査で失敗しても救済される可能性が高いということです。 ちなみに、大昔、私が受験生だった当時は、現在と比べてはるかに内申重視の規定でありましたが、私の行った高校のある先生は「学力検査順に上から並べて定員で切って終わり。面倒くせえことはしてねえ。」と言っていました。 「ある先生が言っていた」ことなので真偽は全く不明です。 当時の下妻一高は独立性が高く、多くの高校が3学期制を取る中、勝手に前期・後期の2学期制を取っていたほどですから、可能性としてなくはないかと思います。 ただ、中学校の先生が志願先変更期間の夜遅く何の予告もなく突然家にやってきて「内申点が悪すぎるから、どんなに点数を取っても受からない。志願先を変えるように。いま決めろ。これは職員会議の決定だ。」と言われて、あまりに人をバカにした話で大騒ぎになりました。 結局、強行受験しましたが、この時の傷は未だに癒えていません。 この経験は指導にあたって活かされています。 ほんと中学生が秘めている可能性には何度も驚かされてきましたし、学力も短期間で激変します。 現行の制度、3年生、茨城なら、これからでも十分間に合います。 他の県なら、そもそも土俵に上がれない、またはスタート位置を大きく下げられる人たちでも同じスタートラインに立てるのは実は非常に珍しいことです。恵まれています。 可能性を限定してしまってはいけません。 ただ学力検査重視だからこそ、年間計画が必要で、いま始めれば間に合うし、いま始めないと間に合わないのです。 目先の定期テストにとらわれず、長期の視野を!

2019.05.10

コメント(0)

-

4月 新教研テスト結果

中2生と中3生に4月受験の新教研テストを返却しました。 両学年とも英語の結果は良かったと思います。 中2は県平均66.0点に対して塾平均85.9点、中3は県平均63.0点に対して塾平均78.0点でした。 あとは問題がもっと難しく平均点が下がった時にどのくらい踏ん張れるのかを見てみたいところです。 英語と対照的に数学は両学年とも県平均を10点上回るのがやっと、一人一人の答案を見てもこんなはずでは?。 「提供する問題の質」→「演習」→「復習」を塾としてもよく考えていかないといけないと思いました。 3月まで教えてきた感覚としては、英数でこんなに到達度にズレがあるとは思いませんでした。恥ずかしながら・・。 中3生は時間をやり繰りして、6月の全県模試(茨城統一テスト・新教研テスト合同模試)を受けてみる予定です。捲土重来を期す。それにしても、どこの塾も同じでしょうが、スケジュールがキツキツ・・。 数学は模試的な問題を授業の中でも多く扱っていきたいと思います。数学は入試も難しいです、ほんとに。涙出ます。 授業でも言いましたが、茨城県立入試は、英語→国語→数学→昼食休憩→社会→理科なので、数学ができないとお昼ご飯が喉を通りません。笑っていますが、マジで昼食を食えない人は少なくありません。せっかくんお母さんがこの時とばかり力を入れて作ってくれたのに・・。 国語は、中3生は県平均をちょうど20点上回りました。全員よくできました。 中2生は塾平均としては+10.6点。偏差値40から偏差値67まで塾内でも大きな差がつきました。読むことをギブアップしてしまったら話になりません。 今年も、1年間、胃がキリキリとする日が続きそうです。好きでやってるんですけどね。

2019.05.09

コメント(0)

-

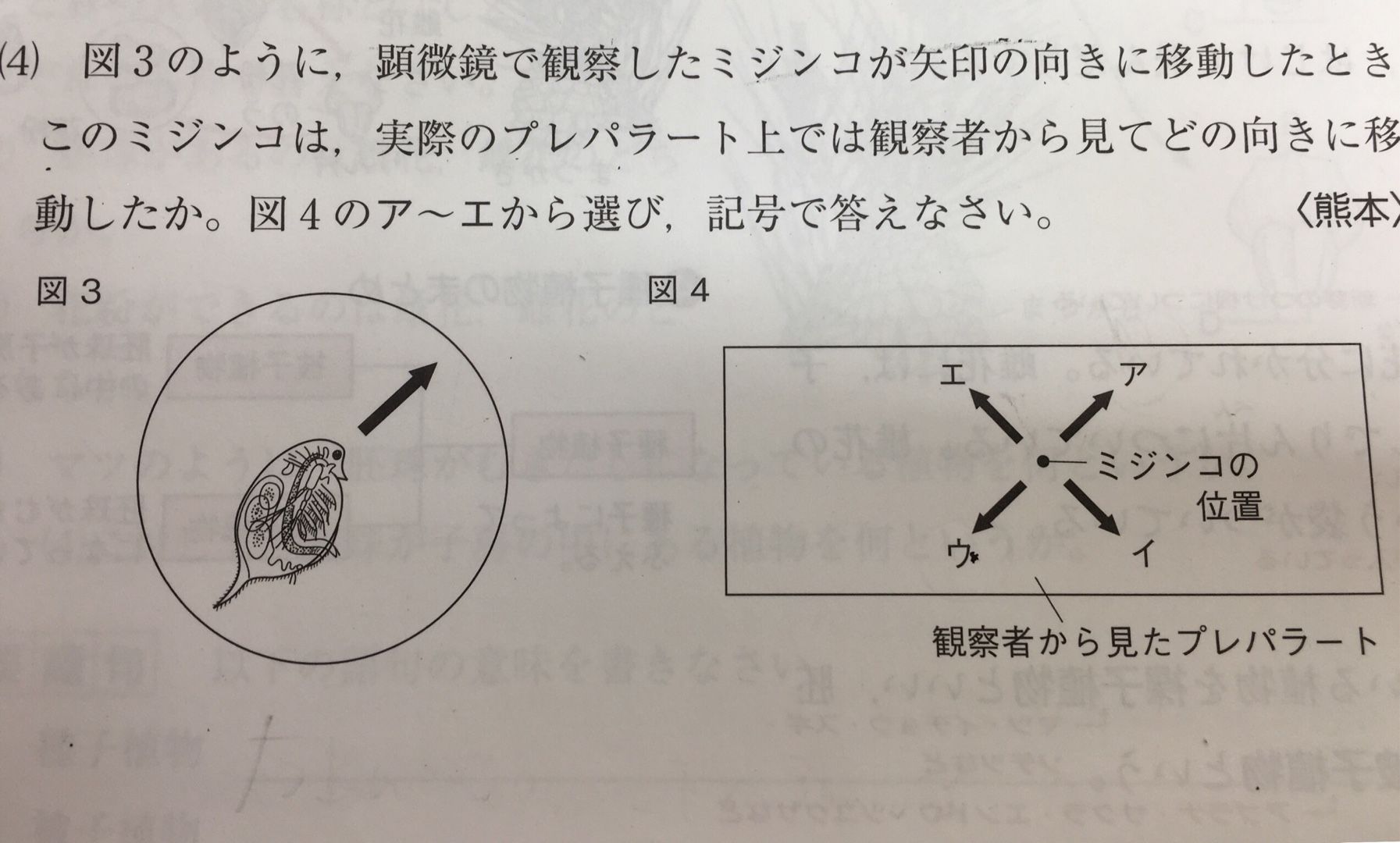

昔、中間テストで498点の中1生が間違った問題

中1の1学期に中間テストを実施して順位をつけることにおおいに疑問を持っているのですが・・。 小学生のときには順位をつけられたことなんてありませんから、初めての順位は生徒にも保護者にも強烈すぎるインパクトです。 しかし、この程度の学習内容と範囲でやるのはどうなんかなあ・・。 下はかつて中学1年の1学期の中間テストで498点だった生徒が間違えていた問題。 一昨日の1年生の授業でやってみたら、みなできていました。 顕微鏡で左下に見える対象は実際には右上にあるんですよね。だから真ん中に持ってこようとしたら左下に動かさないといけない。 これ勘違いしている人が多そう。 「ア」と答える人が多い問題です。 正解は「ウ」。

2019.05.08

コメント(0)

-

行列の不思議

飲食店の行列に並ぶのが苦手です。 生徒の指導は粘り強いですが、行列については早めに降参します。 理由としては行列のできる店で「うん、さすがにこれは美味い。並んだ価値があった!」と感じられるところが意外と少ないからです。 「なぜ、この程度の店なのに行列ができるのか?」 経営としては大きなヒントがあるのかもしれませんが。 まあ、それでも少しは待つつもりで行ったんですよ、宇都宮餃子。 しかし、どの店も「いったい、これは何時間待てば?」というような状態でギブアップ。 餃子以外のお店は、どこもガラガラなのに。 付近の昔は西武だったビルがドン・キホーテに変わり、並びのPARCOが今月いっぱいで閉店、賑やかだったオリオン通りも閑散。典型的な寂れた地方都市。 そんなひっそりした街で餃子!、餃子!、餃子!とそこだけ「点」になって脇目もふらずに人が集まっているのはちょっと不気味な光景でありました。 大きな徒労感と挫折感を抱えつつ帰路。ここで国道4号が大渋滞。どうも東北道が渋滞でみな国道に降りてきていたようです。 仕方がないので側道に入ったら、こちらは一車線でピクリとも動かなくなってしまいました。 やっと、左に逸れて、国道294を真岡、下館、下妻と通り、帰ってきました。 5月4日のことです。 どうも今年の連休、事後的にみれば、5月6日の外出が正解だったようです。

2019.05.06

コメント(0)

-

5月3日、4日は休塾です

連休ですが、塾の方は、5月3日、4日のみ休みで他の日は通常通りです。 5月6日(月)も授業です。 3年生はこの期間を使って理科の「天気」を詳しく復習しました。 今年の連休は、例年と比べても「世の中お休み感」が強く、生徒の集中力がどうかなと心配していたのですけれども、あまりふだんと変わらないのでひとまず安心しました。 このあとも原則として祝日は通常通り授業を行います。 今年は5月に修学旅行とその代休があることに加え、運動会が9月7日(土曜日)、その振替休日が9月9日(月)ですので9月も初旬は学校授業が全くなしになると思います。 行事と休みの狭間に学校授業があるという感じです。 教科書の厚みも内容も変わりはありませんし、入試の方は著しく難化していますので、「勉強は自分でしてください。」ということにならざるをえないと思います。 そういうことも意識しながら受験対策を行っていく必要を感じています。 塾の本音として学校に対しては「進度を保ってほしい。」ということを希望します。

2019.05.02

コメント(0)

全17件 (17件中 1-17件目)

1