2010年01月の記事

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

山陰の心(-サン・イン・ハート-)は安心社会の太陽

池田 大作 創価学会名誉会長 (平成22年1月5日 山陰中央新報社) 「心に太陽を」とは、ドイツの詩人の名句だ。 山陰は「太陽の国」である。新しい1年、あの友この友の心に、新しい太陽よ、昇れと祈りたい。 戦乱や災害、経済不況や環境汚染、さらに身近でも起こる痛ましい事件など、暗雲が垂れ込める時代である。だからこそ、皆で知恵を出し、力を合わせて、わが地域から、安心と安全、そして平和の光を強めていただきたい。 15年来、松江市を中心に女性防火クラブで活躍される、お母様のお話を伺った。天ぷら油の火災をどう初期に消火するかなど、具体的に学び合い、「火事を出さない町づくり」を真剣に進める。 こうした草の根の努力や、福祉や防災の優れた技術を発信する地元の企業にもエールを送り、安心生活へ「地域との共動」を展開される山陰中央新報社に敬意を表したい。 仏典には「人のために明かりを灯(とも)せば、自分の前も明るくなる」とある。 ラテン・アメリカの農家の方が、トウモロコシの最高品質を維持し続けていた。秘訣(ひけつ)は何か。「近隣に最高の種を分け、協力すること」であった。ライバルが増えないか? いな! 周りがよくなれば、風の受粉を通し、自家の品質もより高まるのだ。 人権の闘士エスキベル博士は、この逸話を通し、「平和を望むならば、周りの平和に尽くすべきだ」と強調されていた。 私が中国に続いて冷戦下のソ連を訪問したのは、36年前のことである。内外から激しい批判を浴びた。しかし私は、「人間に会いに行くのです」と対話の扉を開いた。 今、大きく広がった文化・教育の民衆交流の道に多くの青年が続いてくれている。 私が創立した学園の卒業生である、島根の若き外科医は「国境なき医師団」の使命を担い、内戦に苦しむスーダンに赴任した。命懸けで献身する彼から便りが届いた。 「人と人の絆(きずな)が親密な山陰の天地で、私は医者である前に、地域の一員との自覚を培いました。それが、現地の方々との信頼関係が一番求められる、国際医療で何よりの力となっております」と。 一人の生命を大切にする心が、地域も世界も照らしゆく陽光となる。「人を照らす」ことは、「声をかける」ことだ。島根を愛した小泉八雲先生は、挨拶(あいさつ)の力に着目した。愛情こもる声には、人類に共通する「優しい響き」があるというのだ。 児童の安全下校などを見守ってくださるパトロール・ママたちの温かな声も、地域の安心を支える光である。 先日、再会したゴルバチョフ元ソ連大統領も、強く語られていた。 「社会生活の全般に、もっと女性の声が反映されれば、世界は今よりずっとよくなり、失敗も少なくなるでしょう」と。 「心に太陽を」という名句を英語的に言えば、“サン・イン・ハート”すなわち「山陰の心」だ。「陰徳あれば陽報あり」とは、先哲の箴言(しんげん)である。 誰が誉(ほ)めずとも太陽は光を惜しまない。私の知る山陰の友も皆、誠実に「陰徳」を惜しまぬ方々だ。 この1年も、希望と幸福の「陽報」が輝きわたることを念願している。※ いけだ・だいさく 1928年(昭和3年)1月2日生まれ。東京都出身。これまで世界54カ国・地域を訪問し、各国の指導者、文化人、学者等と会見、対談を重ねる。創価学園・大学のほか民主音楽協会、東京富士美術館などを創立。「国連平和賞」をはじめ受賞は多数。モスクワ大学、北京大学、グラスゴー大学などから名誉博士号などの顕彰は270を超える。主な著書に、小説「人間革命」(全12巻)、「21世紀への対話」(A・トインビーとの対談)など。

January 22, 2010

コメント(1)

-

厳島の合戦 嵐も追い風に変えた元就

歴史研究家――三浦 純正弘治元年(1555年)9月、毛利元就軍の守る安芸(広島県)厳島の宮尾城は、陶晴賢2万の兵の猛攻にさらされていた。城を守る兵はわずか500。しかも、堀は埋められ、水の手も切られ、落城は時間の問題となっていた。この城が落ちれば、瀬戸内海の制海権は陶方に握られ、毛利の本拠地・安芸は海から攻められることになる。しかし、毛利も4千の兵を確保するのがやっとで、勝負をかけるにはこの狭い厳島に敵を結集させ、そこで一か八かの戦いを挑むしかなかった。宮尾城はその厳島に敵をおびき寄せるために元就が築かせた囮の城でもあった。元就は城の窮状を聞いて、船で救援に向かうことを決めたが、出発間際の午後6時ごろ、にわかに暴風雨となった。そのため、家臣たちは出陣の延期を進言。出発が一刻でも遅れれば、それだけ戦況は厳しくなる。元就は「風雨こそ天の加護。この激しい雨は敵の視界を遮り、敵の油断を誘う。一番厳しい今こそが最大の勝機」と家臣たちを励ました。この元就の確信ある言葉に家臣たちは奮い立った。嵐の中、毛利軍2千500は船で厳島に向かった。厳島の陶方の兵士は怖じ気づき、また、この天候では敵の上陸はないと考え、見張りを怠った。そのため、毛利軍は敵に見つからずに午後10時ごろ、城の背後に無事上陸することができたのであった。島に着くと、元就は乗ってきたすべての船を帰してしまった。島から出るには敵に勝つしかないと覚悟を促したのである。合言葉も「勝つ」と聞けば「勝つ」と答えると決め、五体に勝利のリズムを刻みつけた。そのころ、毛利のもう一隊の千500も厳島の敵の前に上陸。豪雨の後であたりは暗く、まさか自分たちの目前に適が上陸するとは思ってもみない陶方は援軍と見まちがえ、何の疑いも持たずに上陸させたのであった。援軍の到着を確認した元就は、夜明けを待って前面と背面から敵を攻めた。毛利軍の上陸を知らない陶軍は敵の急襲に混乱。また狭い場所に2万者兵がひしめいていたため身動きが取れず、ろくな応戦もできずに総崩れとなってしまった。元就の勇気と強気の攻めは最悪の条件も追い風に変え、鉄壁の団結を生み、大勝利をもたらしたのであった。【戦国史を見直す―奇跡の逆転劇】聖教新聞09・8・5

January 20, 2010

コメント(0)

-

桶狭間の合戦 正面攻撃で今川軍を破った信長

三浦純正(歴史研究家)桶狭間合戦といえば、奇襲戦の代名詞のように言われているが、最近の学説はこれを否定する方向にある。つまり、織田信長は正面攻撃で今川義元を打ち破ったというのである。確かに、今川軍は2万、織田軍は3千、これでは誰もが信長は何か特別な方法を使って勝ったのではないかと思うのは当然である。だが、そもそも信長の兵は今川軍の兵士と大きく異なる特徴をもっていた。それは、信長の旗本・親衛隊が中心だったことである。彼らは常に主君信長を守ることを使命とし、そのためには命をかけるという強い決意をもっていたのである。永禄3年(1560年)5月、信長は今川軍が尾張に侵入したことを知ると、たった一騎で清洲城を出て、熱田神宮で兵が駆けつけるのを待った。信長はこの戦にかける並々ならぬ決意を一騎駆けを通して彼らの前に示したのである。この時点で彼らは信長と生死を共にすることを決めた。腹が決まれば怖いものなどは何もない。信長は今川軍に落とされた砦を尻目に、今川本軍のいる桶狭間山に向かっていった。その様子は、今川軍からよく見えたという。豪雨が上り、空は明るい。しかも、信長軍は数が少なく、その動きもよく見える。この状況に今川軍の誰もが信長軍はそれ以上の進軍などしない思ったことだろう。だが信長は、寡兵にもかかわらず何と正面から今川軍に向かっていったのである。しかも、その先頭には信長自身がいるではないか。一軍の大将というのは、軍の後方、安全な場所にいて兵に指令を出すものである。それが自ら兵を率いて先頭に立つなど、彼らの常識にはない出来事であった。今川軍の予想・思い込みはことごとく覆された。それは彼らの攻防のリズムを大きく狂わせてしまったである。一度脳に強くインプットされた情報は体の動きにまで影響を与える。今川の兵は、新たな事態に必死で体勢を立て直そうとするが体は俊敏には動かなかった。そして、とうとう総崩れを招いてしまい、大将今川義元まで打ち取られてしまったのである。信長の必死の一念は、家臣たちの強い団結を生み、さらには大将信長が先頭に立って敵を戦う姿は一段と彼らを奮起させ、今川の大軍をものともせず、ついに奇跡の勝利を呼び起こしたのであった。【戦国史を見直す 奇跡の逆転劇】聖教新聞09・4・15

January 14, 2010

コメント(0)

-

一切は誓願の祈り

一切は「誓願の祈り」から始まる。その元初の祈りを、一日一日と、自分の行動に血脈として通わせていくのだ。仏法は「因果一念」である。生命の奥底に固く決定した一念自体が、すでに勝利であり完勝なのだ。【我ら勝利の大道「私の創立八十周年」】聖教新聞2010・1・1

January 12, 2010

コメント(0)

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

-

- 楽天写真館

- 15 日 ( Saturday ) の日記 それ…

- (2025-11-15 07:24:38)

-

-

-

- 避難所

- 【大人気】「エアーソファー」 で、…

- (2025-10-30 22:24:38)

-

-

-

- 今日のこと★☆

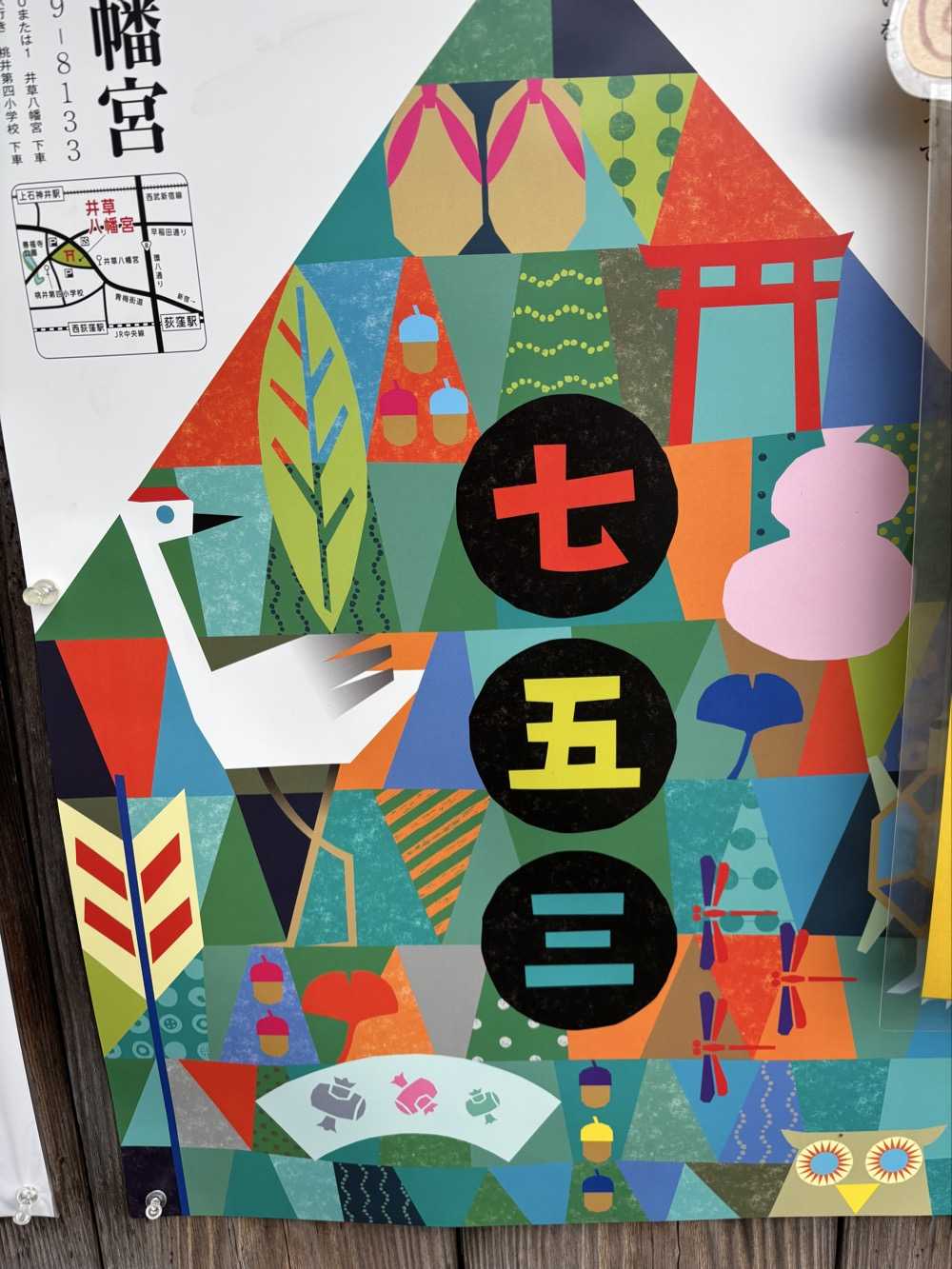

- 町の中で見なくなった七五三( ^ω…

- (2025-11-15 09:43:31)

-