2022年01月の記事

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

AIで自然な翻訳を実現する驚異の「DeepL」

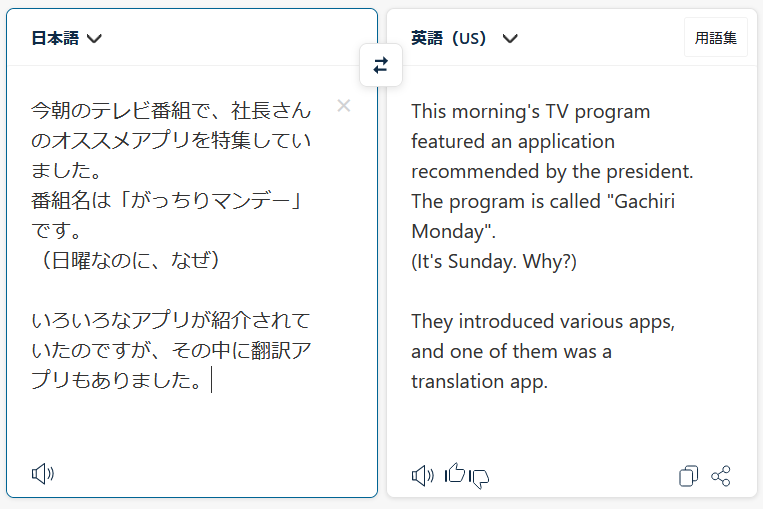

今朝のテレビ番組で、社長さんのオススメアプリを特集していました。番組名は「がっちりマンデー」です。(日曜なのに、なぜ)いろいろなアプリが紹介されていたのですが、その中に翻訳アプリもありました。僕は先日「翻訳の誤変換が面白い」という記事を書いたのですが、誤変換なしで自然な翻訳をしてくれるなら、それはそれで万々歳です。紹介されていたのは、「DeepL」というアプリです。▼DeepL翻訳:世界一高精度な翻訳ツール (公式サイト。サイト上で翻訳実行可能)スマホアプリですがPCでも使えます。AIが専門用語の訳などを世界中で学習しているので、驚くべき精度で自然な翻訳を実現しているのだそうです。これが、なんと無料!すごい時代です。DeepLは、無料でも5000文字までの翻訳が可能。月額750円払うと、文字数制限はなくなります。ただし、月額750円は年払いでの3分の1割引が適用された場合の金額。月払いだと月額1200円ですが、この翻訳精度なら有料翻訳ソフトに引けを取らないので、安いと思います。これがあればグローバルに英語翻訳をバンバンネットに載せて、自分のコンテンツを世界にアピールすることも夢じゃありません。あなたの世界戦略のお供に、ぜひどうぞ!ちなみに、今日の僕のこの記事を翻訳させると、こうなりました。今まで実行した翻訳サイトの中で一番実用的な自然な翻訳になりました。感動です!!下にあるスピーカーマークを押すと、発音もしてくれます。英語の発音を確かめる勉強にもなりますね!日本語の発音も、けっこう正確です。コピペによる翻訳のほかに、文書まるごと翻訳もあります。ファイルをドロップするだけの簡単操作。試しに、僕のPC内に眠っていた「立命館小学校研究会出張報告」の文書ファイルを翻訳してみました。ワードファイルに対応していますが昔のバージョンのdocファイルには未対応なので、PDFに変換してから翻訳しました。結果は、驚愕の見事な翻訳が、1~2分でできあがりました。「平成23年」は、「2011」と西暦に変換されていました。おお、素晴らしい。機械的な翻訳は融通が利かないのが短所ですが、こちらの翻訳はAIが融通を利かせてくれるのが本当にスゴイです。これがあれば翻訳を仕事にしている人が仕事を失うことにもなりかねないのでは・・・。ただ、英語への翻訳はレベルの高さを感じる一方、完璧というわけでもありません。というのも、日本語では主語を省略して書くことが多いので、英語にする時に主語を補わないといけません。このときに、さすがの「DeepL」も、本来「I」である主語を見抜けず、「You」としていたところがありました。(これは、しかたない。)また、「9:20~35」という「~」の使い方は、AIが見抜けなかったようで、なぜか「9:203500 a.m. to 5:00 p.m.」という謎変換がされてしまいました。ただ、翻訳サイトでこの部分だけをコピペして翻訳し直すと、正しく翻訳されました。文書まるごとの場合は、部分部分の意味の区切りを判断する時に間違う可能性があるのかな?そういうわけで、短所をあえてあげつらうなら、まだ人間による翻訳のほうが精度は高いと言えそうです。(^^;)とはいえ、AIの進化をまざまざと感じたアプリでした。AIはうまく使うと、時間とお金の節約に役立つので、こういう情報は知っておくといいですね! ▼【英語】英語の論説文を読む力をつける本&アプリ (2013/04/05の日記) ▼【英語】クリス岡崎DVD『30分で英語が話せる』 (2013/01/28の日記)

2022.01.30

コメント(0)

-

タブレット端末の使い方の注意を子ども向けのマンガポスターで!~ 『ギガっこ デジたん!』~

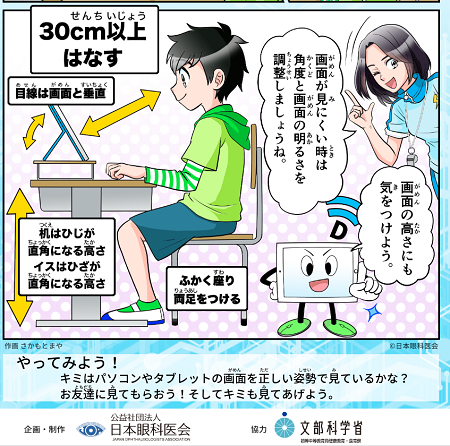

非常によくできていると思ったので、紹介します。▼目の健康啓発マンガ 『ギガっこ デジたん!』 https://www.gankaikai.or.jp/info/detail/post_132.html (公益社団法人 日本眼科医会「子どもの目・啓発コンテンツについて」)1枚1話完結のA4サイズ、A3サイズのマンガが、計5種類制作されています。印刷してポスターやリーフレットとして使うのもよし。デジタルデータを電子黒板に映して児童生徒に見せてもいいですね。著作権上の使い方の注意については、同サイトの「著作権のお約束」というところに書かれています。それによると、「ほけんだより」に載せたり、児童生徒に印刷配布したりすることは許可されています。一方で、そのまま使わずに、改変・改造するのはNGです。子ども向けに工夫されたイラストと分かりやすい説明なので、改変の必要性はないかと思います。子どもが楽しみながら読めて、記憶に残りやすいので、ぜひそのままの状態で使わせていただきましょう。内容紹介のため、該当サイトの約束に照らして、小さくしたサイズの画像の一部を掲載させていただきます。大きなサイズの原本は上のリンク先でぜひご確認ください。(『ギガっこ デジたん!』1「姿勢正しく」より)タブレット端末の使用ルールについては、お仕着せにならないよう、子どもたち自身に考えさせることが大事だと言われています。こういった形でマンガで投げかけられるなら、子どもたちにとっても楽しく学べますね。子どもたちがお互いに気をつけてタブレット端末を使うためのきっかけになればいいな、と思います。

2022.01.29

コメント(0)

-

コロナウイルスの情報への接し方~「『想像力のスイッチを入れよう』応用編」(再)

コロナ急拡大につき、1年前の投稿を再掲します。コロナに関する情報について、「正確な事実を確かめるようにしよう」という趣旨の小5国語教科書教材の関連動画の紹介です。同内容の投稿は1年前の1/22にしています。1年経ってこの内容の啓発がますます必要になるとは思いませんでした・・・。光村図書の小学5年国語教科書に採用されている 「想像力のスイッチを入れよう」。 ちょうど今頃が学習時期です。 この文章は、想像を働かせることの大切さを呼びかける説明文。 断片的な情報から全体を判断してしまう危うさを教えてくれます。 その著者下村健一さんが、コロナ禍に合わせて、コロナの情報への接し方を題材にした応用編動画を公開されています。 ▼想像力のスイッチを入れよう 応用編 (光村図書公式サイト、2021/1/14) ↑「応用編① まだ分からないよね?」:約6分 ↑「応用編② 事実かな? 印象かな?」:7分弱 上の動画でふれられている、「善意のつもりで不確かな情報を流してしまっている」というところは、特に今のコロナ禍の状況で気をつけるべきポイントだと思います! ↑「応用編③ 他の見方もないかな?」:6分20秒 ↑「応用編④ 何がかくれているかな?」:約6分 コロナウイルスに関する情報への接し方は、本当に気をつけないといけないと思っています。 中途半端な受け取り方をすると、差別や偏見にもつながりかねません。 上の動画は、本当にタイムリー。 5年生以上なら、他の教科書で学んでいる子どもたちにもオススメです! ↓以前書いたこちらの記事も、よろしければ合わせてお読みください。(^^) (関連する過去記事) ▼全校生への人権講話「ウイルスによる不安からくる差別に気をつけよう」 (2020/11/28の日記)

2022.01.23

コメント(0)

-

笑える本を読もう ~宮田珠己『ジェットコースターにもほどがある』

今週はかなり忙しくて、帰宅も遅くなりがちでした。「忙しい」という字は、心を亡くすと書きます。心を亡くしてはいけません。心のメンテナンスを大事にしましょう。心のメンテナンス法には、いろいろありますが、笑える本を読むのも、オススメです。僕は常に、笑える本を探しています。(笑)最近読んだ本で、一番笑ったのは、『ジェットコースターにもほどがある』です。中身はジェットコースター一色という、異色の体験記です。この本の中盤で、外国のジェットコースターについての解説を翻訳ソフトにかけた、という記述があります。その翻訳のぶっ飛び具合が、一番面白かったです。・「初めに、重力がありました。そしてそれは良くて、それほど非常に良かったです」(同書p174より)・「90度の落下と1つの酔狂なパッケージの中の6つの『かかと上の頭』宙返り、あーおいしい!」(同書p175より)英語の得意な方は、だいたい原文ではどんな英語が書かれているのか、想像できるかもしれません。こういう文の面白さというのは、人間なら考えつかないような、ありえない語と語の組み合わせにあります。あまりにも意表を突かれすぎて、おなかがねじれるほど、笑っちゃいました。翻訳の精度は今ではずいぶん上がっていると思いますが、意味は分からなくても笑えるなら、それはそれで別の値打ちはあるのかもしれません。(笑)『ジェットコースターにもほどがある』 (集英社文庫) [ 宮田珠己 ]ちなみに著者の宮田珠己さんは、「タマキング」と呼ばれています。本書意外にもいろいろと面白い本を書かれているエッセイストさんです。今回のような「翻訳がおもしろい」というネタは、当然ネットにも転がっています。検索してみましたので、笑いを求めるあなたは、見るがヨロシー。▼Google先生のちょっと面白い翻訳を集めてみた!10選 (せかch様、2017.06.24)僕の過去記事にも、笑いの大事さや、笑えるネタについて書いたものがありますので、そちらも、どうぞ。↓ ▼有田和正『このユーモアが「明るい子」を育てる』1~とにかく笑いましょう。 (2011/08/15の日記) ▼有田和正『このユーモアが「明るい子」を育てる』2~明るく生き生きとうれしそうに笑顔で面白い内容を (2011/08/19の日記) ▼人生がパッと開ける、斎藤一人さんの考え方 ~『神はからい』 (2019/07/14の日記) ▼思いっきり笑える「変換ミス」(^0^) (2006/12/26の日記)

2022.01.22

コメント(0)

-

出発点の合意が重要です。 ~加藤彰『ロジカル・ファシリテーション』

一時期、ファシリテーションの本をいろいろ読んでいました。その中の1冊、『ロジカル・ファシリテーション』。見開きで、左に説明文、右に図解が書いてあります。『ロジカル・ファシリテーション』 (PHPビジネス新書) [ 加藤彰 ]本書を読んで、最も大事だと思ったのは、「合意形成のしかた」です。「そういえば」と基本に立ち返った気がしました。・「我々は合意を作るのだ」という出発点の合意が重要です。 そのために冒頭で会議の位置づけをよく確認し、皆でマインドセットします。(p134より)合意を作ることについて、合意を作る。めんどくさいようですが、これは、大事ですね。そして、合意できない状況下においても、次のことが非常に重要だと思いました。・対立解消の極意は 「いきなり対立を解消しようとしない」ことです。・言い分を引き出して、合意点を一つひとつ積み重ねていけば、たいていは解決の方向が見えてくるものです。(p122より)ファシリテーションのテキスト的な位置づけのこういった本を読むことで、「合意が遠いと思っても、あせらずに双方の意見を場に出していけば、合意に至ること」が分かります。それにより、あせらずに会議を進めていくことができます。最後に、理論的に納得できるかどうかよりも、感情や意思の問題である場合についても、確認しておきたいと思います。本書の最後のほうで、以下のように触れられています。・これは結局意志の問題なのだと見極めたら、そのように持っていきましょう。 ・皆さんが本気でやりたいと思えるかどうかを基準にしませんか? ・皆さんが一番熱意を込められる選択肢を選ぶことにしませんか?(p166より)「そういうのも、ありなんだなあ」と思いました。いろいろな選択肢、いろいろなケースを知っておくと、いいですね。

2022.01.17

コメント(0)

-

エニアグラム診断で人間理解から悩み解消へ!~坪田信貴『人間は9タイプ』

昨日は、悩み相談に乗りました。とはいっても、話し上手でも聞き上手でもないので、モノに頼らないと何もできないのが、僕です。昨日は、次の本を使いました。『人間は9タイプ 仕事と対人関係がはかどる人間説明書』 [ 坪田信貴 ]「ビリギャル」で有名になった坪田先生の本です。坪田先生は塾の先生。その塾では、入塾する際に、9タイプのどれにあたるかを診断するテストを受けてもらっているそうです。その9タイプというのは、エニアグラムに立脚したもので、坪田先生の本は、エニアグラム入門書として、かなり分かりやすいものになっています。今日は、僕の見立てで「あなたは、タイプ1の完璧主義者だと思うよ」と伝えて、本人にもやってもらったら、やっぱりそうでした。タイプ別に書かれているところは、本人に当てはまっていることが非常に多くありました。人生の違う時期に再診断すると、違うタイプが判定される場合もあります。その場合でも、そのときの状態を一番よく表しているのがそのタイプです。そのタイプであることを前提に物事を考えるので、「自分」や「他人」をかなり理解しやすくなります。なお、「だから、どうしたらいいのか」という今後の改善策については、下の本の方が多くふれられています。合わせて読むといいですね。『人間は9タイプ 子どもとあなたの伸ばし方説明書』/坪田信貴9タイプの診断アプリは、手軽に診断ができるのでかなりいいです。書籍を買わなくても、診断だけならできますよ。▼ビリギャル坪田先生の 人間は9タイプ 判定アプリ http://apps.amwbooks.asciimw.jp/biz9type/上のリンク先をネットで開いていたら、息子が「僕もする!」と言って、アンケートに答えていました。読めない漢字や意味の分からない言葉があるので、僕が横で設問の意味を分かりやすく言い換えてあげる必要がありましたが、最後までちゃんと答えられました。36問の簡易版では、なんと3タイプの判定が出ました。(36問版では、タイプが1つに絞り込めずに2~3のタイプが並列で判定されることが、割とあります。)3タイプのどれなのかをさらに絞り込むため、90問の高精度版を受けなおしました。すると、「楽天家タイプ」ということが分かりました。これには、両親ともに大納得。うん、これ、本当によく当たります。タイプの名称が本家のエニアグラムと少し違って、より一層なじみやすい言葉に変わっているので、本格的にエニアグラムを学んでいくにしろ、きっかけとして知るには本当におすすめだと思いました。身近な人のタイプが分かると、エニアグラムのタイプ別の情報は、一気に非常に実用的な情報に変わります。僕は一時期、仕事の関係でエニアグラムの勉強を思いっきりやっていたことがありました。人間をタイプ分けする理論はいろいろなものがありますが、エニアグラムは「その人の特性を理解して、それに合わせる」ということが非常に向いていると思います。坪田先生がされているように、学習者の特性理解に役立てるのも、すごくよさそうです。ちなみに僕のタイプは、個性的な変わり者、芸術家タイプのタイプ4です。

2022.01.16

コメント(0)

-

スクラッチプログラミングでのデバッグのコツ

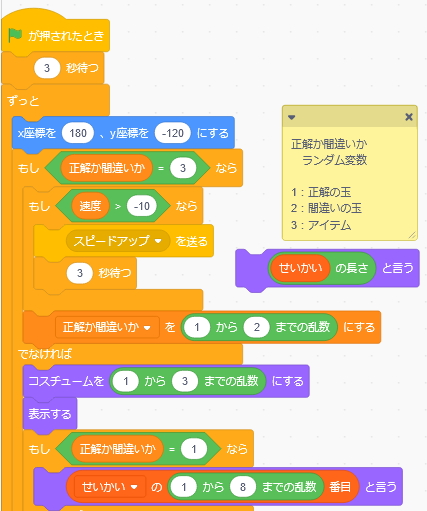

僕は高校時代にBASICでプログラミングをやっていましたが、最近になってまたスクラッチでプログラミングをやり始めました。昨日スクラッチでデバッグ上の気づきがあったので、忘れないうちに書いておきます。プログラマーの人には当たり前すぎることだと思いますが・・・。デバッグというのは、プログラムがうまく動かない時に、プログラム上のミスを見つけることです。昨日はうまくいっていたプログラムがうまくいかなくなってあたふたしていました。一応、いろいろさわって、自己解決しました。「次は最初から覚えておきたい」と思ったことを、書いておきます。★「旗が押されたとき」がないと、読み込まれない。 旗でなくてもいいが、呼び出しのタイミングがアタマにあるかどうかは、必ず見ること。 そこにあるだけで「プログラム上は書いてある」と思い込んでしまいがちなので、注意!★見た目上、表示が消えていても、そこにある。 「座標が○○になるまで繰り返す」というプログラムは、表示を隠したスプライトの動きも見ているので、注意!★「もし○○なら」が囲んでいる中にあるか、外にあるかを、ちゃんと見る。 → ○囲みの中が長すぎると、見た目で判断できないので、中をなるべく短くする。 ○現状使っていない変数処理などは、見やすくするために省いておく。★プログラムの中の○○が機能しているかどうかは、その○○の近くに「○○と言う」を一時的に挿入して、メッセージが出るかどうかで判断する。(アラート)★コメント機能で、メモを残す。(忘れないうちにすぐに書く!)特に、「見えないものでもあるんだよ」というのは、強烈な気づきでした。スクラッチは、表示させたり隠したりを頻繁にするので、覚えておかないといけません。うっかりハマってしまいそうな罠です。スクラッチで学習ゲームを作るプログラミング、少しずつ進んでいます。昨日はスピードアップアイテムを組み込みました。問題数に応じて「1番目から問題の最後番目までの問題からランダムで抽出」というプログラムは、まだうまく働かず、エラーになります。「リストの長さ」を取得するとデータの個数を返してくるはずが、なぜか「124」を返してきます。とりあえずその件はあきらめました。職場の先生がゲーム中に使う絵のアイデアを出してくれたので、そのアイテムの実装を進めていきます。▼(タブレット対応)○×判断アクションゲームVer.3.2 https://scratch.mit.edu/projects/625655078/

2022.01.10

コメント(0)

-

「答えはいつも愛なんです。」 ~『なぜジョブズは、黒いタートルネックしか着なかったのか? 〜真の幸せを生きるためのマイルール28〜』

『なぜジョブズは、黒いタートルネックしか着なかったのか? 〜真の幸せを生きるためのマイルール28〜』(絶版。リンク先は電子書籍)(ひすいこたろう+滝本洋平、A-Works、2016、1300円※現在は電子書籍のみ)たくさんの本を出版されている ひすいこたろう さん。軽妙な書きぶりがとても面白くて、彼の本をよく読んでいます。彼の本は基本的に自己啓発本なんですが、著名人のエピソードを「生き方」にうまく絡めて紹介されていて、刺激を受けます。今回紹介するこちらの本は、著名人の「オレルール」から、「あなたはどうですか?」と問いかけてくる内容。自分のことをもう一度見つめなおす効果が得られます。僕が特に印象に残ったのは、自分が嫌いな人をどう捉えるかについてです。秋元康さんは次のように言われていたことが、書かれていました。・「僕は定期的に嫌いな人に会うようにしているのです。 なぜなら嫌いな人というのは、自分に似ているか正反対か、どっちかなんです」・秋元さんは、嫌いな人を鏡にして、自分の心を観察しているんです。・嫌いなものから貪欲に学ぼうとしているんです。・さすが、「人生ムダなし!」を信条とする秋元さんらしい考えです。(同書p98より)本書の後半に、これに通じる「ミッション」が出てきました。・嫌な人は、過去の自分だと思って優しくしよう。 すごい人は、未来の自分だと思ってたくさん学ぼう。(同書p243より)本書は、章の最後に「ミッション」がついています。ノートのようになっていて、自分の考えを書くようになっています。僕は、何も書けなかった=何も思い浮かばなかったミッションが半分くらいありました。まだまだ、自分を見つめることが足りないようです。(^^;)最後の方には、究極的に大事なことを問い直すような内容も出てきました。最も大事なことは、皆さん、何だと思いますか?本書では次のようなことが書かれていました。・子どもの頃、学校のテストでは、いつも正解を探すことが求められました。 でも、大人になったら違うんです。・答えはいつも愛なんです。(同書p292より)学校でのテストや評価に慣れすぎて、僕も勘違いをしたまま大人になった気がします。大人になっていろんなことが分かってきて、先ほどの教えが、「そうだよな」とすんなりと分かるようになってきました。まだまだ正解を求めてしまうところはありますが、正解よりも大事なものを見ていかないと、と思います。最後の最後は、次のような言葉で、本書から背中を押されました。・やりたいことをやる。 そのために、「やりたい」ではなく「やる」と決めてしまう。 そうやって覚悟を決めれば、転がるようにすべては動き始めるのです。(同書p304より)自分が大切にしていることをやっていこう、と改めて思いました! ▼『常識を疑うことから始めよう』 (2019/09/25の日記) ▼日常生活に効果音をつけて、子どもらしさを取り戻そう!~『ザ・バースデー 365の物語(7月〜12月)』 (2021/10/25の日記) ▼『あなたの人生がつまらないと思うんなら、それはあなた自身がつまらなくしているんだぜ。』 (2019/02/04の日記) ▼『明日が見えないとき キミに力をくれる言葉』 (2019/03/29の日記)

2022.01.09

コメント(0)

-

整体の基本? 左と右の「縦巻き」「横巻き」

今日は身体のメンテナンスの話です。(画像提供:イラストAC)今日、地元の整体で、左と右の「縦巻き」「横巻き」というのを調べてもらいました。「整体の基本です」と言われましたが、初めて聞きました。僕の場合、左は縦巻きで、右は横巻きだそうです。なので、左は縦に流してほぐすとよく、右は横に揺らすほぐし方が合っているようでした。どの人もみんな、左と右で違いがあるそうです。自分の身体のメンテナンス法を調べて、自分の身体に合ったやり方でメンテナンスするのは、大事ですね。<関連情報>ネットで調べると、次のサイトがヒットしました。どうやらここの整体院の先生が全国に広められているようです。▼鹿児島県いちき串木野市の内司治療院 https://home.tsuku2.jp/storeDetail.php?scd=0000100635▼内司メソッド縦巻き横巻きセミナーDVD~実証された人体の原理原則から根本改善を実現!~ https://chirobasic.jp/naishi/index_a.htmlなかなか興味深い理論です。縦巻き横巻き理論。 ※以下の過去記事で紹介している整体院は、過去に通っていたところです。 ▼首のコリをほぐしてもらいました♪(兵庫県三田市の東洋整体「健康壱番館」) (2016/10/15の日記) ▼三田市熊野の郷 温泉+岩盤浴+リンパマッサージで2980円。 (2016/10/23の日記) ▼『身体運動の機能解剖』~人体の筋肉のひみつを知ろう (2010/01/05の日記)

2022.01.08

コメント(0)

-

国土地理院の地図サイトで、学校で使う地図を作成しよう

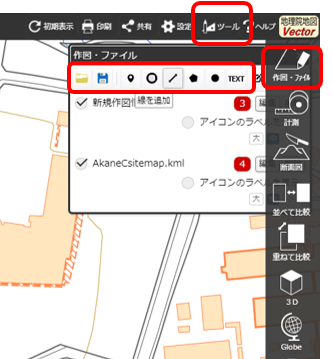

勤務校では現在、通学区の再編を進めています。そのため、保護者に対して新しい通学区の区割りを示すことになっています。通学区の区割りというのは、どこを境界線として、どこに登校班の集合場所を置くかを示したものです。手書き地図を印刷してもいいのですが、地図を手書きするのが面倒だったので、著作権をクリアする形でネット上の地図データを利用させてもらうことにしました。検討の結果、デジタルで作るなら国土地理院の地図がよさそうでした。国土交通省の国土地理院ですから、国公立の学校で使うには、一番いいと思います。▼国土地理院の地図 https://maps.gsi.go.jp/ ※ホイール付きのマウスなら、ホイールを回すことで縮尺を変更できます。 地図帳で見慣れた日本地図が表示されると思いますが、 自分の住んでいる地域に思いっきりズームインしてみましょう! ちなみに、一度表示させた場所は記憶されます。地図と言えばGoogle Mapsが有名ですが、道路を示す線が薄かったり、お店などのいろいろな情報が表示されたりすることから、学校で使う「地図帳」の元になっている国土地理院のものが、学校使いには合っていそうです。Googleに比べると国土地理院の方が余計な情報が少ないので、印刷物に挿入して利用するのにも、合っています。デジタル上で加工しなくても、手書きで区割り線などを描き加えてもいいのですが、国土地理院の地図サイトには、なんと「ツール」機能がついています。これを使えば、○印や線などを書き込んで、書き込んだ情報をファイルに保存することができます。線は実線にしたり破線にしたりできて、かなり使い勝手がいいです。国土地理院の地図データは、出典を明示することで、著作権上の使用が許可されています。僕は、以下のような文言を添えることを考えています。(引用例)説明用の地図は、著作権上使用を許可されている国土地理院のものを加工して使用。出典:国土地理院ウェブサイト<URL>URLは、アドレスバー全体のコピーを貼ると長いので、もし途中で「&」の文字が含まれていたら、その直前までを印刷物に載せれば大丈夫です。作成した地図は、ワードのスクリーンショット機能で挿入すると、早いです。ワードのメニューバーにある「挿入」から、「スクリーンショット」→「画面の領域」、直前に表示させていたWebサイトなどの領域を切り取って貼り付けることができます。ネット上の地図と言えばGoogleの地図を普段はかなりよく使っていますが、国土地理院の地図サイトが意外にもハイクオリティでいろいろなことができたので、びっくりしました。なんでも調べてみるものですね。ただ、国土地理院の地図は情報が古くて、新しい住宅や新しい道路は載っていません。そのあたりはGoogleの地図の方が地図情報の更新が頻繁なので、そちらに軍配が上がりますね。(^^;)

2022.01.07

コメント(0)

-

「未熟な棋士は劣勢の時に我慢できず、すぐ指そうとする」 ~鍋倉夫『リボーンの棋士』

学校の教師にも策略が必要だという本について書いた後は、将棋のマンガについてです。12月28日のブログで書いた『リボーンの棋士』全7巻を読み終えました。いやあ、おもしろかった!人物や背景の描写が美しく、「復活」をテーマにしたストーリーと共に、名作に値すると感じました。3巻と4巻から、印象に残ったところを少し引用してみましょう。鍋倉夫『リボーンの棋士』 ・自分の形勢が悪い時に、どれだけ辛抱して考えられるか・・・・ それは勝ってる時に手を読むより、はるかに辛い。 弱い奴は、我慢できずにすぐ指してしまう。 (3巻収録 第27回「刹那」より)・未熟な棋士は劣勢の時に我慢できず、すぐ指そうとする。 悪い局面を見ていたくないから、もうひと踏ん張りができない。 (4巻収録 第36回「阻喪」より) 「自分がそうだな」と思って、ドキンとした箇所です。 将棋だけでなく、人生のいろんな局面で効いてくる知識だと思います。・どんなに強い棋士でも勝ち続けることはできない。 何を思い詰めてるか知らないけど ここからがスタートなんだよ。 近道なんてない。 (4巻収録 第37回「黒星」より) この回のタイトルでもある「黒星」の持つ意味が象徴的に語られている箇所です。 黒星の意味を知るからこそ、白星の意味も分かるのかもしれません。 こういった象徴的な漢字2文字のタイトルも含めて、小説っぽい作品です。将棋好きな人でなくても、オススメです。人生は勝ち負けではないですが、「負け」と捉えて落ち込んでしまう人に、復活の道筋を教えてくれるマンガです。リボーンの棋士(1) (ビッグ コミックス) [ 鍋 倉夫 ]リボーンの棋士(2) (ビッグ コミックス) [ 鍋 倉夫 ]リボーンの棋士(3) (ビッグ コミックス) [ 鍋 倉夫 ]リボーンの棋士(4) (ビッグ コミックス) [ 鍋 倉夫 ]リボーンの棋士(5) (ビッグ コミックス) [ 鍋 倉夫 ]リボーンの棋士(6) (ビッグ コミックス) [ 鍋 倉夫 ]リボーンの棋士(7) (ビッグ コミックス) [ 鍋 倉夫 ]

2022.01.05

コメント(0)

-

中村健一『策略ーブラック学級づくり 子どもの心を奪う!クラス担任術』その2

前回の続きです。中村健一先生の『策略ーブラック学級づくり 子どもの心を奪う!クラス担任術』読書メモ、その2です。『策略ーブラック学級づくり 子どもの心を奪う!クラス担任術』(中村健一、明治図書出版、2015、1870円)中村健一『策略 ブラック学級づくり 子どもの心を奪う!クラス担任術』その2(p65から最後まで) ・教師が「全員」を目指しすぎてしまうと、スルー、流すことはできなくなる。 (p75より) 初任の頃は特に、「全員」にこだわってしまいがちです。 ただ、「全員を目指しすぎない」ということが正面切って書かれている本は多くはありません。 この本が現場の実用性に優れていると思うゆえんです。・先に確認しておくのだ。・褒める機会になる。たとえ守れなくても、確認し、約束したばかりだ。 守れなかった子をやり直しさせても、子どもたちは納得である。 (p94より) こういったことは、特に4月から始めて担任を持つ場合などに、とても強力なアドバイスになりそうです。 小学校では特に、事前確認しておき、できなかったらやり直し、というのは、よく使う気がします。 「指導」とは、単に叱るということではなく、こういう一連の流れをいうのです。・特に「やんちゃ君」とは個別に強くつながっておく必要がある。 これは「策略」として意図的に行うべきだ。 (p101より) 著者は、自己紹介でやんちゃ君の好きなことを言って、つながるきっかけにしたことを書かれていました。 なんでもいいのです。 ただ、「やんちゃ君」はつながりを欲していることが少なくありません。 教師が敵に回ることなく、仲間として認められるには、「やんちゃ君」に応じた、個別の何かがいるのです。 できれば、4月に担任を持つことがわかった時点で、それを用意する策略を持っておくといいなあ、とは思います。・キツくても、授業の開始1分前に教室の前に立ち続けている。 教師は授業の最初、教室の空気を支配する主導権争いに絶対に負けてはならないのだ。 (p138より) 「主導権争い」というのは、学級崩壊を起こさない重要なキーワードだと思います。 学級でなくても、人間関係において、「主導権を渡さない」というのは、重要なかけひきです。 それさえ覚えておけば、「ここは譲るが、主導権は渡さない」といった戦略も打てます。 ただ、こんなことを言っている僕自身は、主導権争いに負けるのが常なので、モノを用意したり、仕掛けを用意したりして、主導権を取り返すことに躍起になっています。 最初から主導権を渡さなければ、あれこれ工夫しなくても、普通に授業が進められるのかもしれません。(笑)・子どもがサボっている状態をスルーするということは、教師が「サボっていいんだ」ということを教えている。・子どもがサボっていたら、必ず叱る。そして、やり直しを命じることが大切である。 (p144より) この辺も僕ができていないところで、気持ちとしてはあまりやりたくないところでもあります。 だからこそ、崩れていくとも言えます。 自分自身は、「サボっていいんだ」とむしろ教えてあげたいくらいの気持ちでいるので、子どもがサボるのは、むしろ当たり前と言えます。 子どもたちにはリラックスして本当に自分の好きなことに対してがんばってくれたらいいと思っているからです。 ただ、楽しくリラックスできるクラスは学級崩壊の元でもあり、悩みどころです。 「学級」という制度自体に無理があるような気もしています。 制度的に、ある程度サボることを許容するようなシステムが組めないか、とさえ思います。 どうも僕自身がサボりたくてしょうがないようです。(^^;)・目標を設定すれば、ゲームになる。 クリアすれば、みんなで拍手をする。 クリアできなければ、叱ってやり直し。 (p147より)・子どもたちがゆっくり動く → 叱る。ダメだし → 目標タイムの設定 → やり直し → 子どもたちが素早く動く。目標タイムクリア → ほめる (p148より) ここでも、「ゲーム」が出てきました。 給食当番や帰る用意など、目標タイムを設定して早くできるようにしたい場面は、意外と多いものです。 この辺は教師としての基本スキルと言えます。 通級担当としてもこの「目標タイムの設定」はよく使っています。 目標タイムは、数字なので、達成できたかできなかったかが、明確に分かります。 こういう、できたかできなかったが明確に分かる目標設定というのが大事なのです。この本はシリーズ(?)になっていて、以下の本もあります。改めて調べてみたら、めっちゃ出ていて、驚きました。なかには、「策略」だけでなく、「プレミアム策略」なんてものも。こちらの内容も気になります。『策略ーブラック生徒指導 二度と問題を起こさせない叱り方』 [ 中村健一 ]『premium策略ーブラック保護者・職員室対応術』 [ 中村健一 ]『策略ーブラック授業づくり つまらない普通の授業にはブラックペッパーをかけて』 [ 中村健一 ]『策略ーブラック運動会・卒業式 追い込み鍛える!行事指導』 [ 中村健一 ]『策略ブラック新卒1年目サバイバル術』中村健一/著『策略 ブラック学級開き 規律と秩序を仕込む漆黒の三日間』 / 中村健一

2022.01.04

コメント(0)

-

中村健一『策略 ブラック学級づくり 子どもの心を奪う!クラス担任術』その1

勤務校では長期休業中、オススメの本を持ち寄って貸し合っています。「現場の先生」のニーズを一番分かっているのは、「現場の先生」。「これは他の先生方の役に立つだろう」と思って持ってこられる本は、本当に役に立つ本が多いです。僕がお借りしたのは、中村健一先生著の、次の本です。『策略ーブラック学級づくり 子どもの心を奪う!クラス担任術』(中村健一、明治図書出版、2015、1870円)非常に中身が具体的で、理想よりも「現実」に即応した本でした。僕も一応小学校教員を20年やっていますので、「現実」は理想通りに行かないということも、よく分かっています。とにかく学級崩壊を起こさせないように、策略を持って学級経営にあたることを説くこの本は、「現場で役立つ」最たる本だと思います。歯に衣着せない、ホンネの名言が、多数。僕が思い描く「理想」の教育とは真逆のことを説かれていることも多いですが、現場の大変さ・苦労を思うと、それもまた必要だと思わざるを得ません。絵に描いた餅を負うよりも、現実における安心・安定が、まずは必要です。学級経営に苦労されている先生は、ぜひ読まれることをオススメします。中村健一『策略 ブラック学級づくり 子どもの心を奪う!クラス担任術』その1(今回は第1章「集団統率術」まで。) ・熱意だけで クラスはまわせない!・そのクラスでは4月、いかにも楽しげにミニゲームが数多く行われる。 なぜか? ―子どもたちにゲームを通じて ルールと教師に従うことを教えるためだ! (カバー裏より) のっけから、ゲームの思わぬ効用が書かれています。 これ、すごく重要な指摘だと思うんです。 ゲームというのは、野球でもサッカーでも、ルールを守らないと楽しくありません。 ゲームを通じて、ルールを教える。 これは、教える方にとっても、教わる方にとっても、楽しいやり方です。 スポーツ好きな担任の先生なら、スポーツを通じて学級を作るのもいいですね。 僕が「学習」と「ゲーム」の掛け合わせにこだわるのも、 こういったWin-Winの関係が背後に隠れているからです。 ・私は常に「策略」を巡らせて教育を行っている。 「感情」の入る余地はない。(p3より)・思いつきのその場しのぎの教育が通用する訳がない。(p19より) 1人で進める仕事なら自分のペースでできますが、人間相手の仕事ですので、感情的になってしまいそうなときが、多々あります。ただ、感情的になってプラスになることより、マイナスになることの方が多いです。冷静に策略として感情的になるならまだしも・・・。 昨日のブログで将棋ゲームの新企画の具現化を考えていることを書きましたが、将棋をするようなアタマで仕事に向かうのは、非常に重要な考え方です。 将棋では感情的になったら、負けます。 何も考えずに突っ込んでいっても、負けます。 先を読むことが、重要です。 教育もまた同じ。 「教育で大切なことはみんな将棋から学んだ」という本でも書こうかと思うぐらいです。 中村健一先生のこの本は、表紙にでっかく「策略」というハンコがポンと押してあるデザインなのが、すごくいいです。 策略を持って当たるのは、「負けない」ために、特に重要です。 ・「上條理論」を使えば、教師自身が面白いことをする必要はない。 私のような真面目な普通の教師でも教室に笑いが起こせる。(p47より) 上條先生の本は一時期、愛読していました。 上條先生の「フリ」→「オチ」→「フォロー」の理論は、かなり面白い理論です。 子どもを主役にし、教師は脇役に徹するという教育哲学とも相性がいいです。 ファシリテーションの考え方とも、近いと思います。 ・厳しさを先にする。この順番を間違ってはいけない。(p51より) 僕はよく順番を間違えるので、気をつけたいと思います。・発達障害をもつ子は絶対に怒鳴らない。 発達障害をもつ子が問題行動を起こしても上手に「流す」。 周りの子も、そして、本人も 何となくできているようなイメージしにしてしまうのだ。 (p55より)・女子もみんなの前で怒鳴ってはダメだ。 女子はレディとして接する。 その子の好きな男子が教室にいるかも知れない。 恥をかかせたら、その子は教師に背を向けるに決まっている。・いわゆる「やんちゃ君」も、相手にしない方がいい。 彼らは、怒鳴るとスネて、反抗的になる恐れがある。・叱るべきは、「やんちゃ君」の周りの子たちである。 「やんちゃ君・予備軍」と呼んでもいい。 (p56より) 厳しくすると言っても、発達障害をもつ子も、女子も、やんちゃ君も、怒鳴らない、ということを書かれています。僕は、これは非常に実践的な内容だ、と感動しました。 策略をもって叱るという哲学ともつながってきます。 教室の将来像を見据えて、その将来像に近づけるために、叱る。 そうすると、「Aということをした子は平等に同じように叱る」ということにはならないのです。 それでいいのです。・褒めるために叱る ということを意識すると、指導が非常に楽しくなる。 また、叱ることにも余裕が出る。 (p63より) 教室の将来像を見据えるということと共通する部分です。 マイナス転じてプラスとなす。 そのために叱るのです。 逆を言えば、プラスになる見通しがないのに叱っても、マイナスの上塗りをするだけで、理想的な将来像からどんどん遠のいてしまいます。 叱るときは、「この次はこの子を褒められる」とニヤニヤしながら叱るといいですね。第2章以降の僕が大事だと思ったところは、また次回のブログでご紹介します。ちなみに第2章のタイトルは、「個別対応術」。神算鬼謀てんこもりです。

2022.01.03

コメント(0)

-

2022年 あけましておめでとうございます。

2022年になりました。今年もよろしくお願いします。昨年使った写真を今年にも流用。フクロウの目は何を見つめているのか?今年は運気に乗って飛躍しそうな予感がしています。昨年末から本格的に着手していたScratchの学習ゲームは思ったよりもよいものができそうで、こうなったら世間にドカンと広めていきたいと思っています。Scratchの学習ゲームの次は、将棋の新企画「軍師将棋」の具現化をやっていきます。これは既存の将棋に「軍師」の駒を導入することで、天才軍師の神算鬼謀を実現するという画期的な新案で、企画としては10年前から固まっているのですが、そろそろ日の目を見させてあげたいところです。オンラインが追い風になりそうです。「やりたいこと」はおかげさまでわりと叶っていっている状況ですので、幸運に感謝しつつ、さらに運気に乗って、いけるところまでいってみたいと思います。ゲーム×ICT×特別支援教育の3つのかけ算で前人未踏の高みを目指したいと思っています。コラボレーションもどんどん進めていきたい。何をするにしても、1人では限界があります。応援いただければ、幸いです。

2022.01.02

コメント(0)

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

-

- 障害児と生きる日常

- 阪神 ドラ3岡城が「岡城プログラム…

- (2025-11-06 20:03:46)

-

-

-

- クリスマス

- サボンのアドベントカレンダーの中身…

- (2025-11-15 19:00:04)

-

-

-

- 妊婦さん集まれ~!!

- 愛知県 大阪府 愛知県 愛知県の妊…

- (2025-11-14 20:09:05)

-