2022年12月の記事

全23件 (23件中 1-23件目)

1

-

2022年を振り返る! 「星の王子さま」の作詞に七転八倒

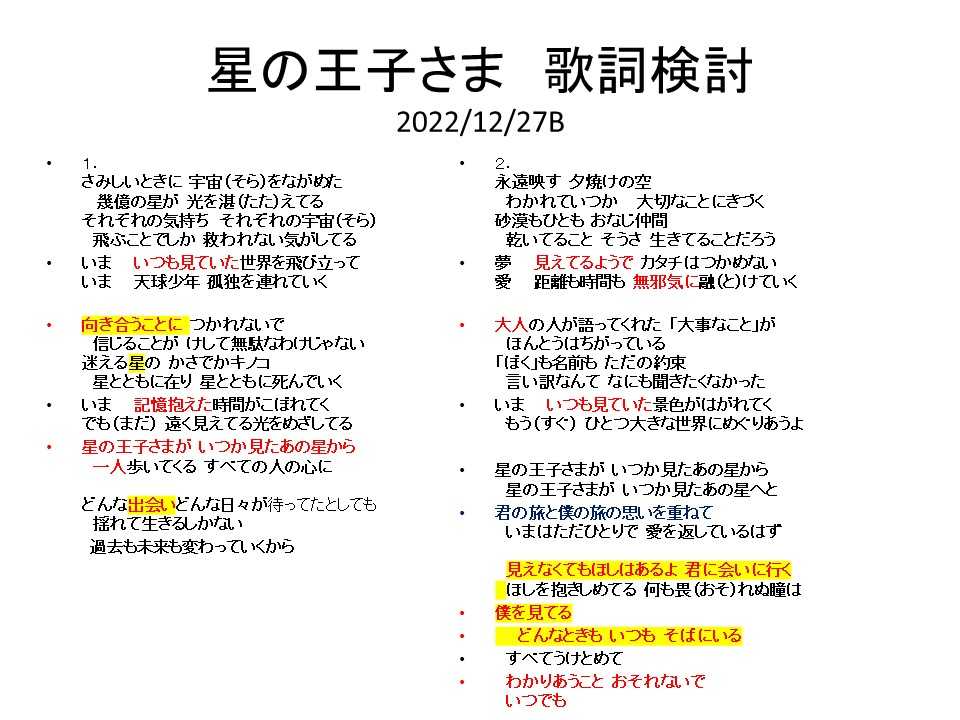

2022年最後の日です。明日になれば、明けましておめでとう。昨日の日記に書いたように、明日から人生の夜明けが来るように準備したいと思います。そのためにも、2022年における、自分にとっての重大ニュースを振り返ってみましょう。この企画、実はお世話になっている「みんチャレ」の「INPUT&OUTPUT」チームでのオンライン忘年会で、主催者から提案された企画でした。(参考:▼「みんなでチャレンジ」が習慣化の決め手!~習慣化アプリ「みんチャレ」)オンライン忘年会では2つしか言えなかったので、他のニュースも含め、振り返ってみます。僕の、2022年の重大ニュースは、こちら!★「星の王子さま」の作詞に七転八倒・ルミナリエ代替行事の合唱に感動・インクルーシブ教育 研究所員拝命 多くの学びが★すごい歌い手さんと2回連続で出会えた地元T市のライブバー・「あ!テスト直し」の教材アイデアを思いつく・宝塚歌劇 初観劇で感激・コロナにかかり、主催自主研修をまかせる・石川晋先生とのオンライン対話・ふとん「寝れない」問題解決! 最後はニトリ!・「ねこ!だいすき。」公開・「うたいそう」公開・久々の「とっておきの音楽祭」 4/23・ドコモからSoftBankに乗り換え・コグトレ導入・安住紳一郎さんの授業動画に感動・Scratch学習ゲーム「よけトレ!」完成★大学時代の同じ寮の友人たちとのオンライン同窓会を実現★印がついているのが、マイ3大ニュースです。★印がついていなくても、上に上げたのは、自分にとっては全部大ニュースです。特に、教育関係と音楽関係で、大きな出会いがありました。未来につながる伏線が自分の中ではられた年だったと思います。いちいち解説していると長くなるので、ひとつだけ。「星の王子さま」の作詞に七転八倒について、語ります!このところ、ブログやFacebookでたまにつぶやいていましたが、僕のライフワークみたいになっていた「星の王子さま」の歌詞を、またまた更新し、僕の「音楽のページ」でも歌詞を最新のものに差し替えました。▼「星の王子さま」(サン=テグジュペリ『星の王子さま』のイメージを借りて)僕が作った曲の中で最も長い、7分の曲。この歌詞の推敲に、かなり苦労してきました。曲ができたのは25年前なのですけど。最後には、教育系の話題の相談をさせてもらっていた石川晋先生にも、オンラインで歌詞を見てもらって、ご意見をうかがったりしていました。自分の中で「年内に完成させる!」という強い気持ちがありましたので、これで歌詞としては確定にするつもりです。最後の最後に出てきた歌詞が、「見えなくてもほしはあるよ 君に会いに行く」「ぼくを見てる どんなときも いつも そばにいる」でした。年賀状を出しにポストまで往復する間に、浮かんできました。「ほしはあるよ」というフレーズは、12月に大阪に観に行ったプペルのミュージカル公演の影響を、かなり受けていると思います。プペルの影響で「見えなくてもほしはあるよ 空を見上げよう」というのを思いついたのですが、最後の最後に、「君に会いに行く」に最後を差し替えました。「空を」や「君に」を当てる部分はクレッシェンド気味に気持ちを高めながら歌いたかったので、そこに当てる歌詞に苦労しました。結局、より一層気持ちを込めて歌えると判断した「君に」を持ってくることにしました。この作詞活動にはかなりいろんなものが影響を与えています。「みんチャレ」で紹介してもらった「中田敦彦独演会」動画もそのひとつ。中田敦彦自身が子どもの頃からの自分の歴史を振り返って長時間しゃべりまくる動画です。その中で、なんと思いがけず「星の王子さま」の話が出てきました。ハキハキしたしゃべりでスッキリとした「星の王子さま」の要約を改めて聞けたのは、大きかったです。(該当箇所は開始後3分~6分のあたり)中田敦彦の解説を聞いて、「『星の王子さま』って、そういう話だったんだー」と、初めて分かりました。(笑)25年経つまで、細部ばかり見ていて、全体が見えていなかったということを反省しました。それをふまえてもう一度熟考し、「夢みることにつかれないで」という最初に考えた歌詞は、「愛することにつかれないで」を経て、「向き合うことに つかれないで」に変わりました。「コミュニケーション」に関係する本をけっこう読んでいたことも、影響したかな。最初の歌詞はかなり適当に思いつきで書いていたので、2022年の大推敲では、わりと言葉を差し替えました。最初は「島」とかが出てきてました。(笑)そんなふうに明らかに「星の王子さま」の世界観に出てこない言葉は、基本的に別の言葉に替えています。まだだいぶヘンなところはあると思いますけど、それは僕の個性ということで・・・。歌詞というのは、いったん「これでOK」と思っても、実際歌ってみるとしっくりこないことがあり、「これでどうだ」と歌詞を考えては歌う日々が続きました。歌詞に気持ちを込められるかどうか、歌いやすいかどうか、自分でも歌ってみるって、大事です。録音もして、いったんは「歌入り二重唱版」の音源も完成させてはいるのですが・・・自分の声はどうも気に入らないので、女声パートをココナラでお願いしたのと同様、男声パートも改めてココナラでお願いしようかと思っています。歌唱音源の最終形の公開は来年の予定です。完成したら、ぜひ聴いてください!

2022.12.31

コメント(0)

-

人生の夜明けを招く「成功者ごっこ」~内田達雄『日本一人生を楽しむ僕が、ダメセールスマンだった頃の日記』

昨日の日記は、「子どもっぽいことから逃げるな」がタイトルでした。その前の日記は、「『自分はバカでいい』ということにOKが出せるかどうか」。そのつながりで、先ほど本棚から出してきたのが、この本です。↓『日本一人生を楽しむ僕が、ダメセールスマンだった頃の日記』(内田達雄、ごま書房新社、2014、絶版)本のタイトル通り、仕事が全くできずにダメダメだった著者が、成功するまでを描いた自叙伝です。著者の内田達雄さんには現在、肩書きがいっぱいあります。実は、その肩書きが気になって、買った本です。3つめの肩書きの「トップ楽しみマン日本代表」というのが、一番気になります。この本の中に、「成功者ごっこ」というのが出てきます。ダメダメだった著者が成功するようになったのは、この「成功者ごっこ」にヒミツがあるようです。大晦日に紅白を見ていた著者は、「時のスーパースターの魅せる表情、聴かせる歌声、一人一人の自信とオーラ」(p76)に圧倒されます。それに比べて自分はというと、鏡を見てビックリ。そこには「死相」が写っていたのだとか。「ヤバイ!」と思った著者は、それから鏡の前で、「眉を上げ、笑みを浮かべ、背筋を伸ばして」(p78)「成功者ごっこ」を始めるようになったのだとか。もちろん、「ごっこ」なので、バリバリ、演技も入れていたそうです。その名も、「一人ロープレ」!・大晦日の夜に、成功者ごっこからの、一人ロープレ。 ただ、立ち居振る舞い、身振り、手振りを変えるだけで、どんどん心が軽くなっていった。(p79)著者にとって、年明けは「人生の夜明け」になったそうです。ええ話やと思いませんか?立ち居振る舞いや身振り、手振りも大事ですが、重要なのは、やはり「声」みたいです。声を出して「成功者ごっこ」をするかしないかが、大きな分かれ道です。声を出すのはめっちゃ恥ずかしいですけどね。声の重要性について、著者は次のように書いています。・声にすべてが現れる・みんな声に現れる・声を磨くと人間性が磨かれる(p149)・自分は何を求めているのか、どうなりたいのか、理想の自分を語って収録し、何度も聴いていると見事その通りになる・声はとにかくものを言う。(p150)たとえ相手がいなくても、一人であっても、声に出してしゃべるって、大事なんですね。ちなみに、「一人ロープレ」だと理想の自分を演じて、なんでもうまくいくごっこができるかというと、そうは問屋が卸さないらしいです。なんと、「一人ロープレ」であっても、相手の反応とかをちゃんと想像してやってみると、うまくいかない。ロープレが、ちゃんとシミュレーションになっているんですね。だから、「そんなやり方ではうまくいかない」ということを実践する前に分かって、修正を入れていくことができる。これは、将棋の勉強にかなり似ています。将棋の勉強は、一人で自分も相手も務めることができます。相手の駒も自分が動かし、相手の思考も自分が思考しているんだけど、だからといって、自分が勝つかというと、そうはいかない。自分にも、相手にも、なってみる。経験値は、そんなやり方でも、かせぐことができるのですね。読み返すまでは、大晦日に人生の転機を得た話だということはすっかり忘れていましたが、結果的に、この時期に合った本の紹介となったようで、よかったです。明日はいよいよ大晦日!明日も更新する予定です。よろしければ、また明日も見に来てください。(関連する過去記事)▼教育の理想形? 先生が一番楽しそう(^0^) (2006/03/06の日記)

2022.12.30

コメント(0)

-

子どもっぽいことから逃げるな ~コージィ城倉『チェイサー』

僕が今までお会いしたことのある方で一番有名な方は、手塚治虫さんでしょう。僕が小学生の頃のことです。1985年ごろですね。神戸のそごうの8階催事場でした。その時限りのイベントでした。手塚治虫さんが、子どもたちに絵を描いて見せて、子どもたちが「何の絵か」当てるというものでした。そのイベントを目的にそごうに行ったわけではなく、偶然、通りかかっただけでした。そして、小学生だった僕も、参加することにしました。手塚治虫さんは大きな模造紙にすいすい絵を描いていきます。それが、「さかさ」に描いているのです。何人かの子どもたちが挙手をして答えを当てようとしましたが、当たりませんでした。4人目ぐらいに、僕が手を挙げているのを、当ててもらいました。そして、正解しました。正解が何だったのかは、もう覚えていません。正解の景品として、手塚治虫さん直筆の絵が描いてあるその模造紙をもらいました。その後、その模造紙は、僕の家の子ども部屋の壁にはられました。子どもの頃のことですから、手塚治虫さんの絵の値打ちなんて、分かるはずがありません。自分もその模造紙にどんどん落書きしていき、模造紙は絵でいっぱいになりました。なつかしい思い出です。手塚治虫さんは宝塚出身なので、兵庫の偉人として、今では道徳の教科書などでも取り上げられています。ただ、ほんとうの手塚治虫さんのすごさというのは、そういう教科書的なものではなかなか伝わってきません。「手塚治虫、すげー!!」と本気で驚くのは、別の漫画家の視点から彼を見たときです。いろいろな漫画家が手塚治虫さんのことを描いていますが、特に、藤子不二雄の「まんが道」は有名ですね。藤子不二雄があこがれた手塚治虫のすごさが、伝わってきます。最近、また、手塚治虫のすごさを抜群の鮮度で伝えるマンガに出会いました。中古で偶然手に取ったのですが、あまりに面白くて、その後の巻もネットで取り寄せて、今読んでいます。『チェイサー』(1) (ビッグ コミックス)(コージィ 城倉)手塚治虫と同時代を生きた、架空の漫画家の物語です。「手塚治虫を追いかける」という意味で、タイトルが「チェイサー」となっています。時代の臨場感が、ハンパありません。昔懐かしいものが、次から次へと出てきます。昭和の時代をある程度知っている人なら、懐かしくてノスタルジーにひたりながら、読めると思います。「アトムのグラスとか、うちの家にも、昔あったなあ」などと、感慨にふけりながら、読んでいます。昨日は5巻を読みました。その中に、こんなセリフがありました。・子供たちのハートを掴むのは、「勢い」であり、「迫力」です! 子供っぽいことから逃げないで下さい(5巻p46、主人公の漫画家の担当編集者の言葉より)昨日のブログで、「自分はバカでいい」ということにOKが出せるかどうかということを書いたので、昨日の僕に、この言葉が引っかかってきました。手塚治虫さんのことを言っている場面ではなく、むしろ逆に、手塚治虫さんのマンガにはインテリジェンスがあるけれど、それとは逆に、バカなことを描けばいいんだ、ということを、当時の「週刊少年ジャンプ」の編集者が訴えている場面です。僕の世代はほとんどみんなが「ジャンプ」を読んでいた世代です。たしかに、子どもたちはみんな、「ジャンプ」の勢いや迫力に夢中だったなあ、と思います。手塚治虫さんはたしかに偉大な「マンガの神様」ですが、この『チェイサー』は単なる手塚信奉に終わらず、全く逆のもの、アンチテーゼにも満ちているのが面白いです。特に、僕は子どもたちに日常的に接する仕事をしていますので、ここの編集者のセリフは、自分にとっても、大事なことだなあ、と思ったのでした!(たぶん関連すると思う過去記事)▼「ミュージカルのような授業」 ~マンガ家矢口高雄さんの体験より (2014/03/29の日記)

2022.12.29

コメント(0)

-

「自分はバカでいい」ということにOKが出せるかどうか ~『はしゃぎながら夢をかなえる世界一簡単な法』その5

同じ本の読書メモを続けています。今日で、5回目です。いちおう、少しは楽しみにしていただいている方がいるようです。その人のために、書きます!『はしゃぎながら夢をかなえる世界一簡単な法』(本田 晃一、SBクリエイティブ、2017、1540円)(これまでの記事)▼第1回: 「人は長所で尊敬され、短所で愛される」▼第2回:「そもそも・・・」▼第3回:ステキなビジョンを描いてみせよう!▼第4回:「この人は素晴らしい」と思って、相手に共感する第2章「運も幸せもみんな『人』がつれてくる」の続きからです。前回最後の次回予告で書いていた、「相手の『悲しかったフォルダー』がパカッと開いたとき」「女は共感してほしい生き物、男は認めてほしい生き物」の話に入っていきます。本田 晃一『はしゃぎながら夢をかなえる世界一簡単な法』その5 ~第2章の途中のp148から最後まで~(・太字部分は、本の引用。 顔マークのあとの緑文字は僕の個人的コメントです。)・相手の『悲しかったフォルダー』がパカッと開いたときは、深くうなずいて聞いてあげればいい・「そっか、それは悲しかったよね」・くれぐれも、ジャッジやアドバイスをしてはいけません。(p150より) 相手の悲しみを自分のことのように悲しんでくれたら、それだけで癒えていきそうですね。 ただ、自分のことを振り返ってみると、やはり感情的な共感というのが苦手で、ついつい余計なことを言ってしまっているなあ、と思います。 ジャッジやアドバイス・・・してしまってますねー。 男性と女性で比べてみたとき、特に男性はジャッジやアドバイスをしてしまう傾向にあるようです。 ・女は共感してほしい生き物、男は認めてほしい生き物(p150より)・女性はただ話を聞いてほしかっただけなんです。(p151より) これがなかなか、わからない。 同じようなことは、他の本でも読んだり、人から聞いたり、妻から意見されたり(笑)もするんですけどね。 同じことを繰り返しているような気がします。ここまでが第2章の内容。このまま一気に第3章に入ります!・「自己重要感」を「与える」・それができるようになるには、「自己重要感」がなくてもいい、と思えるかどうか・満たされていないと「自己重要感」に執着します。・セルフイメージが高くて、自分が満たされていれば、「僕、バカなんです」さえ堂々と言える(p197より) ここの話、すごく深いと思いました! 自分自身が自己重要感にこだわっていないからこそ、他人に自己重要感をあげられるんですね! 自分を下げて、人を上げることができる。 だから、物事の順序として、まずは自分が満たされること。 「もう十分満たされた」と思えること。 社会全体がこういった好循環に入っていけるといいのにな、と切に思います。 この逆は、結構あるような気がするのです。 自分のセルフイメージが低くて、他人の自己重要感を奪っちゃうことが。このまま、最終章の4章に書かれている内容にも、つなげていきます。・うまくいっている人は、周囲と楽しくつながれる人・人の力を借りて苦手なところをやってもらうとうまくいく(p229より)・重要なのは「自分はバカでいい」ということにOKが出せるかどうかです。・「自分への評価なんて、どうでもいい」と思っている点です・(p235より) 僕は、なかなかここまで思えないでいます。 アクセス数も、すごく気にしてるし、人の目も、すごく気にしています。 結局、ここなんだなあ。 まだまだ、自分が満たされたりていないのかな・・・。 人間、得手不得手があって、当然。 完璧な人間なんて、いないんです。 それなのに完璧であろうとすると、苦しくなる。 自分の苦手をあからさまにさらして、 苦手なことは、人に助けてもらえばいい。 それが、協力ということなんでしょうね。 自分の場合、まだまだ「自分が」「自分が」になってしまっているなあ、と思いました。 「自分はバカでいい」って、何度も唱えるといいのかな。 バカなことはいっぱいやっているのに、自分はバカでいいとはなかなか思えない、バカな自分です。さあ、長らく同じ本の読書メモを続けてきましたが、これで終わりです。いかがだったでしょうか?僕はいろいろと反省させられました。この本の著者の本田晃一さんは、ホームページでセミナー動画を公開されています。本書の内容に興味を持った方は、みてみるといいかもしれません。▼本田晃一オフィシャルサイト https://hondakochan.com/それでは、次回からは全く別の内容で!(今回を踏まえた内容になる可能性は、大です。)

2022.12.28

コメント(0)

-

「この人は素晴らしい」と思って、相手に共感する ~『はしゃぎながら夢をかなえる世界一簡単な法』その4

3日前から以下の本の読書メモを書き始めました。言いたいことが多すぎて、なかなか終わりません。今日で、もう4回目です。『はしゃぎながら夢をかなえる世界一簡単な法』(本田 晃一、SBクリエイティブ、2017、1540円)(これまでの記事)▼第1回: 「人は長所で尊敬され、短所で愛される」 ~『はしゃぎながら夢をかなえる世界一簡単な法』その1▼第2回:「そもそも・・・」 ~『はしゃぎながら夢をかなえる世界一簡単な法』その2▼第3回:ステキなビジョンを描いてみせよう! ~『はしゃぎながら夢をかなえる世界一簡単な法』その3第2章「運も幸せもみんな『人』がつれてくる」の続きからです。前回最後の次回予告で書いていた、「相手の『喜びフォルダー』をポコポコ開けよう」の話に入っていきます。そろそろペースをあげて、飛ばしていきたいところです。本田 晃一『はしゃぎながら夢をかなえる世界一簡単な法』その4 ~第2章の途中のp112からp147まで~(・太字部分は、本の引用。 顔マークのあとの緑文字は僕の個人的コメントです。)・「こいつはダメなやつだ」という目で見ると、 相手はどんどんダメになっていく。 「この人は素晴らしい人だ」と思っていると、 どんどん素晴らしくなっていきます。・「俺がいないと、この会社はダメになる」 →本当にその会社はどんどんダメになっていく(p115より) 「こいつはダメなやつだ」というフレーズで思い出すことがあります。 僕が子どもの頃に大好きだった、マンガ。 「奇面組」です。 超個性的で、世間的には「ダメ」な人間の集合である5人組。 その存在を通して、ぶっとんだ笑いの中にも、「ダメなことじゃない」ということを訴えてくる伝説のギャグマンガです。 個性とかキャラクターとかいうものの重要性をこれほどまでに訴えてきたマンガを、僕はほかに知りません。 このマンガがアニメ化されるにあたって、主題歌の中にある歌詞が採用されました。 「あいつはだめなやつと レッテル貼られたって」 曲名・歌手名は「うしろゆびさされ組」。作詞は秋元康です。 「レッテル貼り」というものを強烈に否定していたのが、「奇面組」ではなかったかと思います。 僕は、強烈に、影響を受けました。 このマンガの全巻を何度も読み返しながら、僕は中高生時代を過ごしました。(笑) 世間の「レッテル貼り」に強烈に反発していたつもりが、気づけば僕も大人になり、親になり、いつのまにか子どもたちを、レッテル貼りしてしまってるかもしれません。 「ダメだと思うから、ダメになる」 最近ますますわが子を叱ることが増えてきています。 (反抗期なので・・・) 自分勝手でわがままなところばかり、目についてしまいます。 (「スマホ依存」のところとか・・・) でも、ほんとうによくしようと思ったら、叱るにしても「あなたは素晴らしい」と思って叱ることが必要なんだと思います。 ほんとうは、それが、背景に隠れているはずなのです。 それなのに、それを忘れて、目の前の現象だけを、「ダメだ」と叱ってしまいます。 短絡的で、目の前の現象に振り回されている自分を反省します。 いや、自分のことも、「ダメだ」と思わない方がいいですね。 自分も、人も、「素晴らしい」を前提に。 そういった前提を大事にしていきたいです。 ・目をキラキラさせて「すごーい!」と言う習慣を身につけてください。(p116より) 昨日は出張先で、勤務先の学校の子どもに会いました。 1年生の子どもたちは、どこで会っても、目をキラキラさせて、笑ってくれます。 目をキラキラさせた人は、最強です。 小さい子どもたちの、その習慣から学びたいです。 そして、「おめめキラキラ」を伝染させて、世界中がおめめキラキラになる世の中にして、楽しく暮らしたいです。 本書p123には、裁判で争う相手に最初に花を贈る弁護士の話も、出てきます。 「戦うんじゃなくて、ともに幸せになるために」という話に、じんときました。 戦っているように見えても、ともに幸せになるために対峙している。 他の人間関係でも、そういった気持ちで対峙できれば、自分の中のいやな気持ちも消えて、気持ちよく戦えるようになるのでは、と思いました。 将棋のプロやスポーツのプロは、きっとそういう気持ちで戦っています。 たとえ戦うように見えても、戦うことは、目的じゃない。 ともに幸せになるために。 もう少し本書を読んでいくと、対人関係で一言不満をこぼしたいときには、その相手に「どうしましょう?」と訊くといいらしいです。(本書p123-131) そうすると、「二人で問題を共有しながら、建設的な解決に向かって」いけるそうです。(p128) 問題を相手に見るのではなく、相手とともに、問題を見る。 相手が問題だと思っている自分が問題だ、と言えるかもしれません。 ・説得するよりも共感する・相手の話をひと通り、全部聞いたあと、「だからこそ!」と言うんです。(p130より) 僕が一番苦手とするところです。 共感なくして、説得なし。 わが子が中学生になって言うことを聞かなくなってきたからこそ、頭ごなしの言い方は絶対に聞かなくなってきています。 共感、苦手だけど、やってみます。無理くり飛ばしてきましたが、やっぱりまだ第2章の途中です。(笑)次回は、「相手の『悲しかったフォルダー』がパカッと開いたとき」「女は共感してほしい生き物、男は認めてほしい生き物」の話です。なんだか「サザエさん」の次回予告みたいになってきました。この本の読書メモが長寿番組になってきて、年内に終わるかどうか、心配です。ま、いいや。それでは、また、明日!(関連する過去記事)▼平田オリザ『わかりあえないことから──コミュニケーション能力とは何か』 (2022/12/04の日記)

2022.12.27

コメント(0)

-

ステキなビジョンを描いてみせよう! ~『はしゃぎながら夢をかなえる世界一簡単な法』その3

アクセス数は変わらず横ばいでございます。(笑)皆様クリスマスを楽しまれたようで、何よりです。気にせず、続きを書いていきます。↓この本の読書メモ、第3回です。『はしゃぎながら夢をかなえる世界一簡単な法』(本田 晃一、SBクリエイティブ、2017、1540円)▼第1回: 「人は長所で尊敬され、短所で愛される」 ~『はしゃぎながら夢をかなえる世界一簡単な法』その1▼第2回:「そもそも・・・」 ~『はしゃぎながら夢をかなえる世界一簡単な法』その2第2章「運も幸せもみんな『人』がつれてくる」の続きからです。『はしゃぎながら夢をかなえる世界一簡単な法』その3 ~第2章の途中p108からp111まで~(・太字部分は、本の引用。 顔マークのあとの緑文字は僕の個人的コメントです。)・「これがあるとどんな新しい生活ができるのか」という世界観を語る・ステキなビジョンを描いてみせた(p108より) これが、前回最後の次回予告で書いていた、スティーブ・ジョブズによる、iPhoneの告知の仕方です。 iPhoneが売れた理由はいろいろありますが、ジョブズのプレゼン戦略によるところは非常に大きいと思います。 そしてこれは、他のいろいろな商品にも使えますし、自分のよさをアピールするときにも使えます。 大切なのはビジョンであり、「それによって、どう変わるか」です。 実はさっき、一念発起してドキュメントスキャナをネットで購入したんです。 今まで気になりつつも、買わずに済ませていて、どんどん年月が経っていたのですが。 年賀状の整理や書類の整理、楽譜の整理などが全然できておらず、どんどん場所をとるようになり・・・捨てることもできないので、「スッキリ整理された生活」を夢みて、思い切って購入しました。 こんなふうに、ひとは「これがあれば、こうなる」という新しい生活や新しい状態を夢みて、商品を買うのです。 これが、前回の「そもそも」が大事だという話につながっています。 「そもそも何がしたいのか」 これがほんとうに大事で、これがはっきり軸として打ち立てられていないと、ブレる自分になってしまいます。 僕の場合は、「夢のような生活がしたい」(笑) ・相手の脳にもスクリーンがあるのをイメージして、自分のスクリーンの映像を相手に伝えるイメージで話すんです。(p110より) 本書の続きを読むと、こんなふうに追い打ちをかけられたので、自分が思う「夢のような生活」を、具体的にお伝えしたいと思います。 まず、朝は快適なめざめがやってきます。 アニメ「アルプスの少女ハイジ」のオープニングのような、ホルンの牧歌的な音色がやさしくあたりを包み込んでいます。 小鳥のさえずりが聞こえます。 自然と目が覚めます。 部屋はとてもキレイに整っており、無駄なものは一切ありません。 空気は澄んでいて、森の中のようです。 マイナスイオンに満ちています。 ・・・長くなるので、朝起きるシーンだけで、やめておきます。(笑) こんなふうに、視覚や聴覚などのいろんな感覚に訴えるように伝えると、相手のスクリーンにも映像が映し出されて、非常によく「伝わる」ようです。 物語の世界に一気に引き込んでいく名作と言われる小説は、こういった技巧がふんだんに使われていますよね。 僕は、「言いたいことは簡潔に。短く」というのが信条なので、こういった映像化できる表現をあまり使わずにいたのですが、今後は、こういうことも念頭に置いて、「伝える」ことを考えていきたいと思います。 こういったブログ記事を書くときも、「映像がうかぶように」書くようにしようかな。 (そうすると、長くなるので、バランスを取りながら・・・)長くなったので、またまた続きます!なんと、4ページしか進んでない!(笑)次回は、同じ第2章の中の、「相手の『喜びフォルダー』をポコポコ開けよう」を読み返していきます。こういった「ポコポコ開ける」という擬音語・擬態語を使うのも、「伝える」テクニックのひとつですね!それでは、また、明日!(この本の紹介をし始めたら、全然終わらないなあ。)

2022.12.26

コメント(0)

-

「そもそも・・・」 ~『はしゃぎながら夢をかなえる世界一簡単な法』その2

ブログのアクセス数をけっこう気にしています。このところ毎日更新していましたが、昨日は下がっていたので、ショックでした。ここ1ヶ月のピーク時の半分くらいでした。クリスマスイブだったので、世の中の人は、ブログなんか見ないんだと思います。改めて昨日引用した内容を読み返して、「ああ、そうか」と気づきました。「ショックを受ける」ということは、「よくありたい」という気持ちの裏返しだ。やる気があるから、ショックを受ける。結果よりも過程に目を向けよう。自分の、やろうとする気持ちを、大切にしよう。そんなわけで、今日もクリスマスなので読まれない気がしますが、自分のために、書きます。昨日の本の読書メモの、続きです。『はしゃぎながら夢をかなえる世界一簡単な法』(本田 晃一、SBクリエイティブ、2017、1540円)昨日は第1章を参照しました。今日から第2章に入ります!第2章のタイトルは、 「運も幸せもみんな『人』がつれてくる」『はしゃぎながら夢をかなえる世界一簡単な法』その2 ~第2章の初めからp107まで~(・太字部分は、本の引用。 顔マークのあとの緑文字は僕の個人的コメントです。)・僕から見て嫌だな、と思う人が出てきたときは、だいたいが自分が受け入れていない過去のダメだったころの自分像だから、そこを受け入れて、寝る前に「よしよし、あのときはうまくやったよ」とダメな自分にOKを出してやります。(p97より) 「僕から見て嫌だな、と思う人」と出会うことは、人生の中で、繰り返しています。 最近は、なんと、わが子なんですよね・・・反抗期なのかしら~ もちろんわが子のことは大好きですが、えらそうに、いやなことを言ってくることがあります。 家族でお出かけするときに、「そんなとこ行きたくないのに、勝手に決めるなー」とかね。 勝手に決めたんじゃなくて、計画するときに一度話はしているんだけど、忘れてるんですよね。 どうも家でゲームばかりしておきたいみたいで・・・。 ただ、たしかに引用箇所の文をこうやってブログに書き写して、改めて考えてみると、子どもの頃の自分にも、そういうときがあったなーと思います。 ゲームばかりしておきたいときが!(笑) また、年頃になると、「勝手に決めるな」的なことは、よく思ってましたね。 僕の場合、あまり口には出さなかったけれど。 ずいぶん前ですが、カウンセラーさんと面談したとき、 「あなたの場合、反抗期がなかったんじゃないですか」 と言われたことがあります。 自分には反抗期がなかったから、自分の代わりにわが子が自分の分まで反抗期をやってくれていて、それを乗り越えるプロセスを一緒に経験させてくれているのかもしれない。 そう思うと、必要なことかもしれないですね。 急に来たなー、反抗期。(^^;) ・「そもそも僕はこういう両親に育てられて、こういうものが本当に大事だと思っていて、こんな夢を持っています。」(p106より、事例の中に出てくる 婚活を成功させた人の言葉) 次のページでは「そもそも掘り」として紹介されています。 最近読んだ別の本でも「過去の自分を思い出して自伝を書きなさい」ということが書いてありました。 「そもそも自分は・・・」を改めて考えるって、大切なんですね。 それができると、仕事も成功するし、婚活も成功するらしいです。(笑) 僕の場合は、そもそも、親のことを全然考えてこなかったなあ・・・。 いつも、自分のことばかりで。 ああ、だから、今わが子がそうなっているんだ。(>。<) 自分の場合、子ども時代からそもそも何を大事にしてきたかっていうと、それは空想の世界。 物語とか、マンガとか、ゲームとかの世界観にはまって、空想の世界を楽しむ子どもでした。 それは、もしかすると現実逃避かもしれないけれど、空想の世界=ファンタジーのもたらす癒やしの力や、勇気づけの力、夢を叶えさせる力というのも、あると思っています。 そういう夢を、今度は自分が創り出すもので実現したい、という夢があります。 このブログもそうですね。 自分のために書いているけれど、やっぱり、人の力にもなれるといいな、と思って書いています。 ブログの中身は空想物語ではないけれど、頭の中にある目に見えないものを見える化するという点では、同じだと思っています。 あ、また、だからアクセス数が気になるというところに戻ってきた。(笑)第2章はまだまだ続くのですが、長くなったので、今日はここまでにします。次回は、スティーブ・ジョブズのiPhoneが売れた理由から、書いていきます。あなたにもお役に立つところがあれば、幸いです。

2022.12.25

コメント(0)

-

「人は長所で尊敬され、短所で愛される」 ~『はしゃぎながら夢をかなえる世界一簡単な法』その1

わが家の子どもたちは昨晩少し早いクリスマスプレゼントをもらって、大はしゃぎでした。(大人の都合でサンタは早く来ます。)はしゃぐって、大切。大人になっても、はしゃぎたいものです。そんなあなたに、この本を。『はしゃぎながら夢をかなえる世界一簡単な法』(本田 晃一、SBクリエイティブ、2017、1540円)↑リンク先から、試し読みできますよー。印象に残った個所がかなりある本です。そこで、今日はこの本の第1章だけを紹介します。第1章は、「マインドセット」について、書かれています。マインドセットがすべてを決めます!心地よいマインドセットが、心地よさを招きます。どうせなら、楽しくてハッピーなマインドセットで、過ごしましょう♪『はしゃぎながら夢をかなえる世界一簡単な法』その1 ~第1章より~(・太字部分は、本の引用。 顔マークのあとの緑文字は僕の個人的コメントです。)・「人は長所で尊敬され、短所で愛される」・「カッコ悪いところを見せると、読者さんがむしろ喜んでくれることがわかりました。 そうか、人は長所で尊敬されて、短所で愛されるんだって気づいたんです。 欠点は欠点ではなくて、自分に欠かせない点だったんです」(p58、ひすいこたろうさんの言葉) 僕は短所を隠す傾向が強いです。 このブログでも、いいことばっかり書いてるような気がします。 でも、実際には、短所だらけなんですよね。 うまくいかないことが多くて、へこんでばかりなので、せめて人前に立つ自分を、ちょっとでもよく見せようとしてしまいます。 でも、ほんとうに愛されている人たちって、たしかに短所で愛されている人たちです。 たとえば名作マンガの主人公に短所がなかったら、ストーリーに感情移入できませんよね。 テレビや映画でイキイキと輝いている人のことを考えても、バリバリ短所がある人ばかりです。 僕も、短所をそんなに気にしなくてもいい、と思えるようになりたいです。。。 ・「別に僕がうまくても下手でも関係ないよね」(p70、心屋仁之助さんの言葉) 心屋仁之助さんは歌手でもないのに武道館でライブをするという夢をかなえた方です。 実は僕も歌手でもないのにライブで歌いたいと思っているので、同類です。 この方のマインドセットは、すごいです。 セルフイメージがポジティブすぎます。 もはや、うまいとかへたとかがどうでもいいレベルにまで、マインドセットを高めています。 うまいとかへたとかにこだわっているうちは、まだまだなんですね・・・。 心屋仁之助さんの考え方に、かなり勇気をもらえました!・自分は何をしてもほめられる存在なんだ、という美しい勘違い(p72)こういう勘違いができるようになりたいです! 子どものころに愛されて育つと、こういう勘違いをしやすいのかもしれません。 でも、大人になってからでも、まだ間に合います! 自分で自分をほめるのです! 自分が自分の親になり、自分を育てればいいのです! よくやった、自分! すごいな、ブログ書いてるなんて!(笑)・やる気のなさの後ろには「やる気になり始めている」気持ち、 落ち込んでいる気持ちの後ろには「上向きに行きたい」気持ちが隠れています。・フィルターを通す前はみな美しいもののかたまりなんです。(p80)他人の姿にいやな姿を見てしまったとき、 フィルターを通す前の美しい姿を想像する。 これも、すごい考え方です。 いやだと思う心は、自分の中の見たくない部分を見てしまったことの裏返し。 裏の裏には、ポジティブな気持ちが隠れているのです。 見えないけれど、裏にある気持ちに気づくことができれば、裏を見るか、表を見るかを、自分で選択できるようになります。 気持ちには、裏があるし、裏があるから、表がある。 裏があることに気づくことで、自分にも他人にも、「OK」が出せそうです。今日はこの本の第1章から、印象的な言葉を取り上げてみました。自分にとってはかなり印象的な内容が多くて、「これはずっと覚えておきたい」と思いました。あなたにもお役に立つところがあれば、幸いです。また続きを書きますね。(関連する過去記事)▼中谷彰宏『チャンスは「あたりまえ」の中にある。』3~「欠点で人間同士仲よくなっていける。」 (2012/03/02の日記) ▼「だからええねん。ありのままで」 ~尾崎里美『ちっちゃいおっちゃん』 (2022/07/19の日記)

2022.12.24

コメント(0)

-

「これで、いいのだ!!」~「スーパー・サウンド・コレクション アニメ吹奏楽」

終業式が終わり、いよいよ冬休みです。もしかすると、心残りがあるかもしれません。でも、同僚の先生が、なかなかいいことを言われていました。「せめて冬休みくらいは、スイッチを完全に切って、ゆっくりしましょう」そうです。心残りがあっても、こうつぶやきましょう。「これで、いいのだ」昨日のブログで紹介したCDの続編で、なつかしアニメソングのゴキゲンなアレンジバージョンが収録されているものがありました。今日、クルマの中でそれを聴いていましたが、あまりにツボな選曲ばかりで、なつかしさもあって、超楽しくなりました。「これでいいのだ」の曲は超久々に聴きましたが、やはり超名曲ですね。Apple Musicだと歌詞の表示もできるので、アニメでは聴けない続きの歌詞も歌えます。吹奏楽なので、歌なしの曲なのに、歌詞表示が出てきて、びっくりです。歌詞を見ながら、「おお!この歌詞を考えた人は、すごい!」と悦に入っていました。人生、楽しく、いきましょう♪「スーパー・サウンド・コレクション アニメ吹奏楽」[ オリタノボッタ&シエナ ]↑昨日のCD同様、試聴できます♪ 「これでいいのだ」の曲は、5曲目ですよ~★<CD曲目一覧>1.夢をかなえてドラえもん (Jazz コレクション Vol.2 ~ドラえもん組曲~)2.ドラえもんのうた (Jazz コレクション Vol.2 ~ドラえもん組曲~)3.ぼくドラえもん (Jazz コレクション Vol.2 ~ドラえもん組曲~)4.キューティーハニー5.天才バカボン -Mambo Ver.-6.魔女っ子メグちゃん (スーパー・サウンド・コレクション Vol.4 ~魔法少女アニメ組曲~)7.魔法使いサリー (スーパー・サウンド・コレクション Vol.4 ~魔法少女アニメ組曲~)8.デリケートに好きして (スーパー・サウンド・コレクション Vol.4 ~魔法少女アニメ組曲~)9.ひみつのアッコちゃん (スーパー・サウンド・コレクション Vol.4 ~魔法少女アニメ組曲~)10.銀河鉄道999 -Jazz Ver.-11.ゲッターロボ! (スーパー・サウンド・コレクション Vol.3 ~スーパーロボットアニメ集~)12.コン・バトラーVのテーマ (スーパー・サウンド・コレクション Vol.3 ~スーパーロボットアニメ集~)13.おれはグレートマジンガー (スーパー・サウンド・コレクション Vol.3 ~スーパーロボットアニメ集~)14.マジンガーZ (スーパー・サウンド・コレクション Vol.3 ~スーパーロボットアニメ集~)15.あしたのジョー16.よあけのみち(世界名作アニメ組曲)17.ロックリバーへ(世界名作アニメ組曲)18.おしえて(世界名作アニメ組曲)19.草原のマルコ(世界名作アニメ組曲)20.キャンディ・キャンディ -Alto Saxophone Solo Feature-上の曲目一覧を見て、「おお!なつかしい!」と思った方は、僕と同世代です。(↓こんなサイトも見つけたのだ!)▼赤塚不二夫公認サイト「これでいいのだ!!」 ※リンク先は、僕のサイトではありません。。。

2022.12.23

コメント(0)

-

「ついてる」と先に決めてしまえば、ついていることばかり思い出す

2022年12月22日です。2が並んで、めでたいです。僕は22日を「ついてるついてる日」と読みます。今日もついている1日でした。よく覚えてないけど、たぶんそうだった。ありがたい。ありがたい。僕は、「ついている」と、初めに決めてしまいます。なぜなら、日にちが、「ついてる」と読めるからです。何がついているのかは、後から考えます。何がついていたかと言うと・・・(今から、詳細に、具体的に、思い出していきます・・・)・お仕事、一区切り! (あとは、明日の終業式を残すだけ!)・今日は、晩ご飯に、ラーメン屋で「台湾混ぜそば」を初体験してきました。 辛かったです。 台湾発祥かと思ったら、まさかの、名古屋発祥。 2000年代にできたばかりの新時代のメニューでした。 新感覚のメニューを体験できて、ついてる、ついてる! ・終業式が終わると、クリスマスイブ。 その日は、僕の大好きな歌のコンサートに行きます。 土曜日なので、家族でクリスマスランチを、どこかで済ませていく予定です。 そのランチですが、なんと、大人気の古民家ランチの予約が、とれちゃいました! 2日前なので、もう無理だと思っていましたが、電話してみるものですね。 ついてる、ついてる!・ブックレットタイプで短時間にさっと読める本を、隙間時間に読んでいます。 今日は、「THE教師力シリーズ」の「THE教室環境」を読み終えました。 最近読む本はどれもとてもいい本ばかり。 この本も、とてもよかったです。 良い本ばかりにめぐりあえて、ついてる、ついてる! 『THE教室環境 (THE教師力シリーズ)』(石川晋 編、「THE教師力」編集委員会著)↑僕の知り合いの、あの方やこの方が寄稿されていて、びっくりでした!・好きな音楽にも出会えています。 僕は、Apple Musicの聴き放題サービスに入っていて、約50分間の通勤時間は、車の中で音楽を聴いていることが多いです。 検索で偶然見つけたジブリの音楽。 ジブリの名曲をシエナ・ウインド・オーケストラが奏でるアルバムが、めちゃめちゃ、よかった! (これは、昨日、発見) 「スーパー・サウンド・コレクション スタジオジブリ吹奏楽」[ シエナ・ウインド・オーケストラ ] ↑ジブリファンにも、吹奏楽ファンにも、超オススメなアルバムでした! 最後の曲は、とにかくゴキゲンのジャズアレンジ♪ 最高です! リンク先からどなたでも無料で試聴できますよ♪ そして、さらにそのつながりで、松任谷由実の曲をフルートで奏でるアルバムとも出会いました。 ユーミンの曲が、生まれ変わる! うーん、この出会いは、奇跡です! ついてる、ついてる!「卒業写真〜プレイズ・ユーミン・オン・フルート」 / 高木綾子 ↑こちらも、リンク先の「CHECK」をクリックすると、試聴できます♪(PCのみ)おおー。最初は何がついてるのか分からないまま、とりあえず「22日だから、ついてる」とブログを書き始めてみましたが、「何がついていたかな~」と思い出してみると、出てくる、出てくる!ほんとに、ついてた1日でした!これ、毎日やれば、いいんじゃない?先に「ついてる」と決めてしまって、その理由は後から考えれば、脳が勝手にどんどん思い出してくれるんだから。さあ、あなたも、ごいっしょに、「ついてる」ライフを満喫しましょう♪明日も、きっと、ついてる!!(かなり関連する過去記事)▼ついてる日にしよう! ~櫻庭露樹『トイレの神様に聞いたヒミツの開運法』 (2022/02/22の日記)P.S.僕のオリジナル曲で「ついてる!」というのがあるのですが、来年あたり、YouTubeで公開しちゃおうかと思っています。または、ライブバーでライブで歌います。(2022年は人生で始めてライブバーに行って、ステキな出会いがありました♪はまっちゃうかも~)

2022.12.22

コメント(0)

-

「私は私の装備で戦っていくしかない」 ~竹内絢香『がんばらなくても死なない』

がんばってますか?がんばっているあなたに水を差すようですが、無理してがんばっていると、ある日突然、壊れてしまうかもしれません。「がんばりすぎかも」と思う人は、「がんばらなくていい」という本をたまに読んで、バランスを取りませんか?というわけで、タイトルにひかれて買ったのが、この本です。↓『がんばらなくても死なない』(竹内 絢香、KADOKAWA、2020、1210円)コミックエッセイです。作者の実体験が、マンガになっています。つらつらと流し読みのような感じで読んでいたのですが・・・最後のほうの、以下の部分が、僕に刺さりました。マンガ家である作者が、他のマンガ家の作品がバズっていることをうらやましく思う場面です。・私はこのバズっている作品と同じものが描きたいのか? 答えは「ノー」だった。 私は「自分自身の作品をよりよくしていきたい」のだ。・どんなに他人をうらやましく思っても 私が突然その人になることはできない。 私は私の装備で戦っていくしかないのだ。(p94より)僕はマンガ家ではありませんが、趣味で音楽を作ったり、ゲームを作ったりしています。ちょうど今、「星の王子さま」という自作曲の詞の見直しを何度も何度もやり直しています。そんな中で、他の人がうらやましくなることも、あります。でも、「そうだよな」とこれを読んで思いました。自分は、自分の作品をよりよくしていきたいだけなのだから、人と比べることなんて、ないんだ、と。創作はつまるところ、自分しか頼れない。人と比べるものではなく、あくまでも、自分。自分が、自分の今のせいいっぱいを出し切れるかどうか。創作以外にも、通じるのかもしれません。もうすぐ2022年が終わります。終わるまでに、出し切りたい、と思います。おっと。それも、「がんばらずに」ね。(関連するサイト)・自作曲「星の王子さま」の歌詞は、12/3時点の詞をサイトに反映させていますが、そこから、またさらに何度も変わっていっています。 「これでとりあえず確定」と思ってからも、まだ変わっていくので、 まだまだ確定ではない状態です。 創作する者の醍醐味である、この過程を楽しみたいです。 ▼「星の王子さま」(サン=テグジュペリ『星の王子さま』のイメージを借りて) http://www.ne.jp/asahi/nikatoma/music/soundVQ/hosiouji3.html

2022.12.21

コメント(0)

-

「よく見ると小さい成功がたくさんある」 ~『中谷彰宏名言集』

2日前に名言だらけの映画を取り上げたので、今回は名言だらけの本を取り上げます。その名も、「中谷彰宏名言集」!『中谷彰宏 名言集—中谷彰宏の元気の出る言葉』(中谷 彰宏、ダイヤモンド社、2007、絶版)現在では古本でしか手に入らないようです。僕も、古本で買いました。今なら、格安で手に入ります。中谷彰宏さんは博報堂に8年間いただけあって、短くキレのある言葉が多く、著書はとんでもない数にのぼります。この本は13冊の本の中から選りすぐりを集めたベストアルバム的な本になっています。ただの「名言」で終わらず、その言葉の続きを匂わせるのが、中谷彰宏。思わず顔が上がり、先を見据えて動き出したくなります。『中谷彰宏名言集』(・太字部分は、本の引用。 顔マークのあとの緑文字は僕の個人的コメントです。)・「普通の人なら、ここでしょんぼりするところだが、 彼(彼女)の場合はそこが違った」・あなた自身を歴史小説の主人公として、眺めてみるのです。(p48) 普通ではない観点からの、見事な名言。 自分自身を客観視するだけでなく、小説の主人公に仕立てて、ワクワクさせる。 中谷彰宏節、ここに炸裂!です。 小説の主人公にとって、ピンチはなくてはならないものです。 ピンチを乗り越え、感動のドラマが巻き起こるのです。・人生は、1億点満点のテスト。 0点と100点の差なんて、大したことない。(p54)これもまた、日常のはるか外から自分を客観視する名言。 テストの点にこだわっている自分がばかみたいに思えてきますよ。 それにしても1億点満点のテストとは・・・ スケールがでかすぎて、すごいです。・平凡な1日にも、 よく見ると小さい成功がたくさんある。(p208)1日何もできなかったと思っていても、実際には、やり遂げた小さいことが無数にあるはずです。 それに着目できるかどうか。 大きな成功は、小さな成功の積み重ねでしかないのです。 功を焦らず、小さい成功に目を向けましょう! 僕は、これを読んでから、悲嘆に暮れるであっても、「でも、小さい成功は、あった」と、心の姿勢を取り戻すことができています。 うまくいかないことはいろいろありますが、小さい成功の存在を忘れずに、元気を出していきましょう! この名言の隣にある「どんなに長い距離も、5キロの積み重ね」も、セットで覚えておくといいでしょう。(^^) できることから。 無理せず、一歩、一歩。・何かをしてもらおうとするから、つらくなる。 何かをしてあげようとするから、ハッピーになれる。(p245) 覚えておきたい金言です! 「まだまだしてあげることが山のようにあるなと考えると、ハッピーになれる」! 僕は、人に何かをしてもらえなくて、不満顔になることが多いです。 「子どもが言うことを聞かない」とかも、そうですね。 心のベクトルが、「してくれない」になっています。 してくれないのは、相手の勝手ですから、相手は、変えられません。 相手次第で心が左右されているうちは、心が不安定になるのは当たり前なのです。 心のベクトルを、逆に向けよう! 自分から、相手へ。 相手に対して、「してあげよう」「何をしようかな」「何ができるかな」と考える。 たしかに、これがハッピーのもとですね。 中谷さんは、「ハッピー」などの抽象的な言葉を、具体的な言葉に変換して提示されます。 そのおかげで、こういった気づきを得られます。 さあ、ハッピーのしくみに気が付いたから、今から「してあげよう」モードで生活しようっと!いかがでしたか?僕は、中谷彰宏さんの本を、元気が出ないときや、袋小路の罠にはまったときに読むことが多いです。そのときの自分には考えもつかなかった考え方や発想法が、書いてあります。これからも、中谷さんの本は、折にふれて読んでいきたいです。(関連する過去記事)▼中谷彰宏『チャンスは「あたりまえ」の中にある。』2~好きなことをやっているから平気!(^^) (2012/02/29の日記)

2022.12.20

コメント(0)

-

西郷孝彦『校則なくした中学校 たったひとつの校長ルール』

先ほど、「校則」と打とうとしたら、「拘束」と出てきました。「校則」とは、「拘束」である。そんな校則は、いやだ!最近は、「ブラック校則」なんていう言葉も出てきて、理不尽な校則を見直す動きが、全国的に加速しています。僕の子どもの頃とは、少しずつ変わってきたと思っています。みんなが過ごしやすい学校ができていくといいな、と思います。前回のブログで映画「夢みる小学校」のことを書きました。今回はそのつながりで、西郷孝彦先生の本、『校則なくした中学校』をご紹介。「拘束なくした中学校」というタイトルでも、しっくりきそうです。『校則なくした中学校 たったひとつの校長ルール 定期テストも制服も、いじめも不登校もない!笑顔あふれる学び舎はこうしてつくられた』(西郷 孝彦、小学館、2019、税別1400円)内容紹介(「BOOK」データベースより) 目標はただ一つ、「すべての子供たちが3年間を楽しく過ごせる」こと。目次(「BOOK」データベースより)第1章 あれもこれも「ない」中学校(服装自由の登校風景/定期テストをやめた ほか)/第2章 「ない」中学校に、こうしてなった(怒声の飛ぶ朝礼/子どもは管理するものか ほか)/第3章 子育ては15歳までー親と子の関係(養護学校の子にとっての「一日の重さ」/子どもは甘やかしていい ほか)/第4章 学校レポート/“これからの子どもたち”の育て方(3Dプリンターで心臓を作る/エッジを立てろ ほか)(リンク先書籍情報より転載)【同書電子書籍版】(楽天Kobo)[ 西郷孝彦 ]西郷先生が校長をされていた桜丘中学校。定期テストをなくした、というのを初めて知った時、僕はかなりショックでした。「なくせるんだ!」と思いました。その内幕が、同書では明かされています。定期テストはありませんが、代わりに、もっと範囲のせまい小テストが頻繁に実施されるそうです。学習習慣をつくるうえでは、たしかに、この方がいいかもしれません。この本の中では、「積み重ねテスト」や「ミルフィーユテスト」という名前で紹介されています。(p12)ナイス、ネーミングですよね!宿題はなく、「積み重ねテスト」に向けて、各自が自分なりに準備して臨むそうです。子どもたちの自主的な学びに委ねています!「後日放課後に受けられる、 敗者復活の『チャレンジ・テスト』も用意されている」とのこと。「通知表の成績には、良いほうの点数が反映される仕組み」になっているため、子どもたちもがんばりがいがあるのでしょう。(p13)テストは何のためにあるのか、を考えさせられます。テストは、子どもたちのためにあるはずです。教師が評価をつけて、子どもたちを順序付けるためにあるのではないはずです。桜丘中学校でのテストは、子どもたちへのフィードバックとして機能しています。桜丘中学校の生徒たちは、テストは自分たちのためにあると分かっているのではないでしょうか。だから、がんばれるのですね。一般的な学校の常識を覆す桜丘中学校の日常ルールを、もう一つ。桜丘中学校では、授業中に寝てもいいことになっているそうです。(p126)同じページに「仮眠の有効性は、科学的に証明されている」と書かれているのが痛快です。日本人は働きすぎで、寝る間を惜しんで働きますが、そのほうがかえって非効率です。勉強も、同じです。人生、休み休み行きましょう。勉強も、ね。(関連する過去記事)▼「どんな子どもも、それは1つの個性であり、正解である」 ~映画「夢みる小学校」 (昨日の記事です。) ▼桜丘中学校の前校長、西郷孝彦先生の講演を視聴しました。 (2020/11/14の日記)

2022.12.19

コメント(0)

-

「どんな子どもも、それは1つの個性であり、正解である」 ~映画「夢みる小学校」

12月10日土曜日に、映画「夢みる小学校」を見てきました。実在の小学校に密着取材して撮影したドキュメンタリー映画。とても観に行きたかったので、地元で上映会があるなんて、夢のようでした。(画像は公式サイトより)学校に密着取材したドキュメンタリー映画と言えば、大阪の大空小学校に密着した「みんなの学校」も、そうでしたね。どちらの映画も、子どもたちの姿がとても、まぶしい。いい映画です!「夢みる小学校」の主な舞台は、「きのくに子どもの村学園」系列の「南アルプス子どもの村小学校」。山梨県にある小学校です。子どもたちが主人公で、子どもたちの権利保障がかなりされている学校です。何かを決めるときには、大人も子どもも、同じ一票を持っています。建物も机も、子どもたちが、自分たちで作っちゃいます。いやあ、たくましい。今の子どもは、なんでもお金を払って買うものだと思い込まされているけれど、ほんとうは、自分たちでつくれるものが、たくさんあるのです。自分たちでつくると、失敗ばかりだけど、でも、つくることその過程が楽しい。それこそが、ほんとうの学びだと思います。体験そのものが、教科書なのです。そういうことに、気づかされます。「きのくに子どもの村学園」の大人たちは、「大人が責任を取るから、思い切ってやりなさい」と子どもたちに伝えているそうです。「ここでは、自由には責任を伴う、なんてことは、言わないんだ。 責任は大人がとるから、思い切ってやりなさい、と言うんだ。」なんて、カッコイイ大人のすがたなのでしょう。大人に後押しされて、子どもたちのエネルギーがますます花開きます。行動力が、加速します。そんな体験を子ども時代にしたら、大人になっても、アクティブに社会にかかわれる子どもたちに育ちますよね。大人たちの次の言葉も、カッコイイ。「学校は 楽しいだけで いいんだ」楽しいだけでいい学校なんて、最高ですぼくの近くにも、「建物を自分たちで作る人たち」がいたことがあります。それは、大学時代の演劇団の人たち。ビティーを組み立てて、自分たちが上演するお芝居の芝居小屋を、自分たちでつくるところから始めていました。とても大変そうだったけど、とても楽しそうだった!卒業後にも、その人たちは大阪南港に芝居小屋をつくって、野外演劇を劇場付きで上演していました。自分らしく「生きる」って、そういうことなのかもしれません。子どもたちがつくるのは、自分のいすを作るのが、最初なのかな?「どんないすを つくってもいい」という言葉が出てきました。これは、とても象徴的な言葉です。ほかの、どんな言葉にも、置き換えられると思って、聞いていました。「どんな〇〇を つくってもいい」のです。ぼくたちの社会も、ほんとうは、そういうところのはずだ、と思います。「きのくに子どもの村学園」は私立だけれど、途中で登場される尾木ママの「公立でも同じようなことはできるのよ」というメッセージが、強烈に刺さります。そして、公立の例として、長野県の「伊那市立伊那小学校」や、東京の「世田谷区立桜丘中学校」が紹介されます。とにかく名言の多いこの映画ですが、桜丘中学校の元校長、西郷孝彦先生からも、名言の数々を聞かせてもらえました。「突拍子のないことをするのが 中学生らしい」「自由でなきゃダメなんですよ」西郷孝彦先生の講演は、以前にもオンラインで聴かせていただいたことがあったのですが、今回もかなり胸に響きました。「整列すると前が見えない」という名言もあったのですが、これは、中学校のことだったか、小学校のことだったか、忘れました。たぶん、この映画で取り上げられている学校なら、どこも、あまり整列を重視していないと思います。整列するという手段よりも、目的を見ている。教育の本質がどこにあるのかを見ている。だから、ルールとして「こんなふうにすべきである」ということが、ほとんどないのだと思います。「整列すると前が見えない」もまた、象徴的な言葉として受けとめました。最後に、この映画のメッセージを代表していると思える名言を。「どんな子どもも、 それは1つの個性であり、正解である」この言葉をかみしめながら、エンディングテーマのブルーハーツの「夢」を聴くと、感動します。「公立でも同じようなことはできる」と言われて、実例も見せられたので、「自分たちの地域でも、学校でも、可能なんだ!」と、勇気をもらえました。家族4人全員で観られたのもよかったです。妻も、子どもたちも、少なからずこの映画から影響を受けています。今後の生き方や考え方につながる、影響力のある映画。まだまだ全国で自主上映会が順次開催中です。お近くであるときには、ぜひ、観てみてくださいね。監督が書かれた本も、出ていますよ。映画の話も、かなり書かれているみたいです。『子どもはミライだ! 子どもが輝く発酵の世界』(オオタヴィン)(関連する過去記事)▼子どもたち主体の理想の学校? 映画「夢みる小学校」 兵庫県でもぞくぞく上映! (2022/10/23の日記)▼桜丘中学校の前校長、西郷孝彦先生の講演を視聴しました。 (2020/11/14の日記)▼「言葉を発することの意味」 ~工藤勇一×鴻上尚史『学校ってなんだ! 日本の教育はなぜ息苦しいのか』その4 (2022/09/25の日記)▼「困った」子への向き合い方 ~木村泰子『「ふつうの子」なんて、どこにもいない』 (2021/05/05の日記)

2022.12.18

コメント(0)

-

【iOS】アクセシビリティの設定で、めっちゃ使いやすくなる!

昨日の神戸出張は、ICTに関する研修でした。午後の最初に、アクセシビリティの設定を実際にさわって体験しました。↓いろんな設定ができます!アクセシビリティとは、個人の好みに応じてその人が使いやすいようにする、というような意味です。障害のある方には必須機能と言えるものですが、障害の有無にかかわらず、いろいろな人に使い勝手のよさを提供する機能です。僕は特に「画面が明るすぎると目に悪いし、夜に眠れなくなるから、輝度を落としたい」と思っていました。少し前にiPhoneを買い換えたのですが、買い換え直後の新品は画面が明るすぎて、「これはいやだ!」と思った記憶があります。さて、画面の明るさについてですが、昨日教わった設定項目に混じって、僕が今まで見逃していた設定を、さらに見つけました。↑「ホワイトポイントを下げる」というやつです。「明るさの自動調節」については、以前に「これがONになっていると、急に明るくなったりして、いやだ」と思ったので、オフにしてあります。そして、「ホワイトポイントを下げる」というのは、今まで意味が分からなかったのですが、説明によると、「明るい色の明度を下げます」とあります。これの%を下げると、より一層、明るすぎない画面にすることができました!研修では、「読み上げ」「ズーム」「テキストサイズ」の設定を、主に教わりました。3本指でタップするとズームできるんですね!iPhoneだと画面全体が拡大されますが、iPadだと、画面内の一部が、ルーペで拡大したみたいになりました。(これも、設定次第で、変えられます。)老眼が進んできた僕には、とてもありがたい機能でした。テキストサイズの「さらに大きな文字」も、老眼の僕には、ありがたい。↓下のバーを右に動かすと・・・ほんとに、ばかでかくなるので、笑っちゃうほどです。ついでに、サファリのリーダー表示についても教えてもらいました。サファリというのは、iPhoneやiPadの標準ブラウザです。言われてみれば、たしかに「ああ」という文字が、追加されていました。これを押すことで、リーダー表示に変更することができます。リーダー表示というのは、余計な広告などを排除して読みやすくする機能です。これも、かなり重宝します。研修ではほかにも有用なアプリなど、いろいろなことを教えてもらいました。それについては、また、今度!

2022.12.17

コメント(0)

-

ルミナリエの代替行事で子どもたちの合唱を聴いてきました!

今日は神戸出張でした。せっかく神戸に行ったので、ルミナリエの代替行事に行ってから帰りました。ルミナリエは、阪神淡路大震災後の鎮魂の意味があります。僕は最初それを知らなくて、ただのイルミネーションイベントだと思っていたのですが、震災の被災校に勤めたとき、ルミナリエと震災の関係を知りました。今からもう18年くらい前のことです。それ以来、ルミナリエには特別な思いを寄せるようになりました。コロナ禍のため、ルミナリエ自体は今年も中止となりました。でも、代替行事として音楽ステージが開催されるというのが、先週の神戸新聞に出ていました。代替行事の名前は、「カッサアルモニカ/音楽の宝箱」↑「神戸ルミナリエ」中止で代替行事(神戸経済ニュース)どこでやっているのか探すのに少し時間がかかりました。市役所南の東遊園地の中の、一番南側で、やっていました。「しあわせ運べるように」が、まるで僕を呼んでいるかのように響いてきました。それはまさに、天使の歌声でした。この音楽イベントは、いろんな団体やアーティストが交代で出演されているのですが、今日の夜7時からの時間に歌っておられたのは、神戸リーヴァ・ナ・ルーチェ。神戸市立なぎさ小学校OB・OGによる合唱団だそうです。この合唱団の声は、以前「しあわせ運べるように」の本が出たときにCDに収録されていたとてもきれいな合唱の声そのものを思い起こさせました。もちろん、同じ合唱団ではないのですが、その精神が脈々と受け継がれていると感じました。失礼ながら神戸リーヴァ・ナ・ルーチェという合唱団のことは全く知らなかったのですが、とても高度な歌唱技術と、歌を楽しむ心と、歌を届ける気持ちの、すべてを兼ね備えた素晴らしい名演でした。『しあわせ運べるように CDブック』 [ 臼井真 ]僕は今までに著名なアーティストのコンサートも行ったことがありますし、有名な合唱団のコンサートにも行ったことがありますが、子どもたちの歌声が一番感動します。それを、今日の合唱の声を聴いて、再認識しました。最後の曲「群青」は、「東日本大震災の被災地の南相馬の子どもたちが作った」と紹介されていました。東日本後に届けとばかりに気持ちの入った歌声が響きました。子どもたちの表情から、声から、全身から、メッセージを感じました。指揮者の先生の指揮にも、感動しました。マスクは外して、思い切りよく口を開けたり、とても気持ちよく歌うお手本のような表情をされたりして、子どもたちに、強烈なメッセージを送られていました。自分は、これだけのエネルギーをかけているものがあるだろうか、と反省させられました。すばらしい歌声、すばらしい演奏でした。行ってよかったです。やっぱり僕は子どもたちの合唱を聴くのが、どんな歌声よりも、一番好きだな。あまりにも感動したので、いつもはこんな遅い時間にブログを更新したりしないのですが、「これはぜひ書き残しておきたい」という思いに駆られました。僕も、がんばらなくちゃね。(関連する動画)(↑こちらは、神戸市立住吉小学校合唱部さんによる演奏です。)

2022.12.16

コメント(0)

-

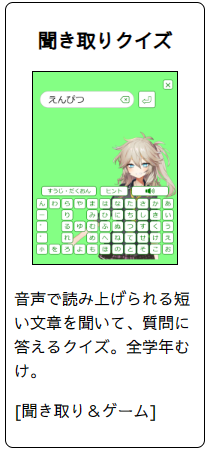

エデアル(個別課題用に作られたアプリだけど、集団利用もできそう!)

「エデアル」というWebアプリを教えてもらいました。▼エデアル | 無料の知育ゲーム&アプリ (edeal-soft.com) https://edeal-soft.com/多種多様なトレーニングが選べます。まあ、言ってみれば、ゲームですけど。「脳を鍛える大人の○○」をご存じの方は、それに近いのが無料でできる、と思っていただくと、イメージしやすいかもしれません。すごくたくさんのメニューがあるので、ぜひチェックしてみてください。特別支援教育で、かなり使えるWebアプリです。もちろん、通常学級でも!というか、このブログ記事を書いてみて初めて発見しましたが、通常学級の大きな集団の中でワイワイ言いながらやるほうが、ひょっとするともっと楽しいかも、という気がしてきました。今まで、「これは個に合った個別課題をやるものだ」という認識でいたのですが、なんでも「みんなでやるのは、どうかな」という認識を持ってみたほうがいいですね。新しい発見があるものです。たとえば、「聞き取りクイズ」。(画像は、公式サイトより)集団の場で個別課題としてするなら、イヤホンがない場合は使いにくいですが、「注意深く聴く」というトレーニングができるのは、けっこう希少です。いっそ、聞き取りテストのときみたいに、みんなで問題を聞いて、みんなで答えを言うのも、おもしろいかもしれません。この「聞き取りクイズ」は、最初の方はかんたんですが、最後の方は、かなり難しくて、メモを取らないと絶対に答えられなさそうなハイレベルなものになっています。僕は、覚えるのが苦手なので、絶対答えられません。覚えるのが得意なあなたは、ぜひ挑戦してみてください。実は、学期末ですが、小3のクラスで、「タブレットを使った授業をなんかやって」と頼まれています。今度は、この「エデアル」を使ってみようかな、と思っています。(通級では、わりと何度も使ってきました。)通常学級の教室でみんなで一斉に取り組むなら、「まねっこたいそう」は、かなり楽しそうだと思っています。電子黒板に投影して、教室中のみんながそのポーズができるか挑戦するなんて、想像しただけで、楽しすぎます。ちなみに、体操のポーズは、タップしなくても自動で切り替わります。年齢層によっては、切り替わるテンポについていけないかもしれません。僕は、自信ありません・・・。まあ、でも、完璧にできなくてもいいわけだし、楽しんでやれたらOKですよね!?ほかにも、でっかい画面に投影して、みんなでワイワイできそうなのが、あります。「おぼえてタッチ」です。ただし、このトレーニングは、代表児童1人に、前に出てきてもらいます。でも、その子が分からなくなったら、「次はあそこだよ!」とか、見ている周りの子が、教えてくれそうな気がします。1人ではできなくても、みんなの力を合わせると、めっちゃ先に進める、なんていう体験ができると、ステキですね。ここで紹介した以外にも、ほんとうにたくさんのトレーニング(ゲーム)があります。もちろん、個別課題として1人1台タブレットで思い思いのものに挑戦するのも、いいと思います。それにしても、なんで、「エデアル」っていうのかな?(関連する過去記事)タブレットを使った出張授業の前回は、みんなで「アルゴロジック」をしました。めっちゃ、楽しかった!▼無料で誰でもできるプログラミングドリル「アルゴロジック」 (2022/10/06の日記)

2022.12.15

コメント(0)

-

4年生に通潤橋のすごさを語ってきました!(^^;)

今日は4年生の教室に入って、黙ってようと思ったけど我慢できなくて、通潤橋のすごさを語ってしまいました。「君たちの机が台地なんだ! その上に田んぼがあるんだ! 水は床を流れているんだ! 低いところの水を、どうやって上の田んぼにあげるのか? そんなこと、できるわけないんだ。 でも、それをやったんだ。 それが通潤橋だ!」と熱く語りました。(^^;)社会科に感動を❗️😄ちなみに僕には、低いところの水が上に行くサイフォンの原理は、いくら勉強しても、なぜそんなことが可能なのかよく分かりません。。。分からないから、よけいに「すごい」と思うのかな・・・。(関連する過去記事)▼「今朝の三枚おろし」で、感動的に語られた「通潤橋」 (2022/09/28の日記)↑上で紹介している武田鉄矢さんのラジオ番組の開始から28分後に、「通潤橋」が出てきます!

2022.12.14

コメント(0)

-

GIGA時代の学びと、GIGA時代の職員研修 ~『GIGA完全対応 学校アップデート+』

次の本を読みました。『GIGA完全対応 学校アップデート+』(堀田 龍也ほか、さくら社、2022/6、税別1700円)この本に出てくる「職員研修」の例は、新時代の職員研修のやり方だなあ、と思いました。・校内研修では、読んでおくべき資料や、見ておくべき研修映像等をクラウドで共有しておき、各教師のタイミングで見て感想等をクラウド上に残すようにしておけば、集合して行う教員研修では話し合いから始めることができ、時間効率が良くなります。(本書p15より)これって、授業における「反転学習」と全く同じですよね。(「反転学習」とか「反転授業」と呼ばれるものです。 僕がさっき文字入力して漢字変換したら「飯店授業」と出てきましたが、 それは、ちがいます。 いや、むしろそれはそれで、とても魅力的だけど。)以下は、僕が少し前にICTの学習会の講師で呼ばれたときに作ったスライドです。↓実際は完全にこういったかたちで実施されている授業や研修はまだ少なくて、「片足をつっこみかけている」というのが実情でしょうか。たとえば、事前に動画などを視聴してから参加者が集まる、というのは、わりとされるようになったと思います。GIGAスクールの1人1台端末が普及して、子どもたちに「家でこの動画をみておいてね」とリンクを共有しておくのも、手軽にできるようになりましたしね。(まだまだ授業中に大型テレビで見せているケースの方が多いですが・・・。)僕の勤務市の特別支援教育の研究授業は、昨年も今年も、授業のビデオを事前に見ておいてから、参加者が集まる形式でした。時間効率以外にも、より多くの参加者に対応できるというメリットがありそうです。子どもたちが数人しかいない教室を大人数の大人が取り囲んで授業を見学するとかはしにくいですからね。ただ、その感想の集約までを事前にするところまでは、なかなかいっていないかな。本当は、そこまでできるんですよね。それだったら、誰がまだ見てないかとかもわかるし。(もしかしたら、それが分かるのが、参加者には嫌がられるのかもしれないけど)「事前に感想の集約」というのは、すごくいいのでは、と思う反面、文字入力したものを先に出してもらうというのが、なかなか進みにくいというのも、感じています。対面で集まって、「この付箋に書いてくださ~い」と言うと、皆さんさっと書いて出してくれるのですが、Teamsとかで「コメント書いてくださ~い」と投げかけても、ほとんどコメントが返ってこないというのが、実感として、まだまだ多くあります。新時代の研修や授業、なかなか一足飛びにはいきませんね。いずれにしろ、大切な授業や研修の時間は、「対話」に使いたい、というのが一番の改革の要諦です。せっかく集まっているんだから、対面で集まっていないとできないことに、時間を使いたい。動画を見るのは、一人でもできるわけだし、教科書を読んでおくのも、家でもできることです。リアルな対面授業の値打ちがほんとうに感じられる、その場で生み出される予想していなかった対話の重なりと、そこから深い学びに向かっていく高揚感。これをぜひ重視したいですね。

2022.12.10

コメント(0)

-

小2音読劇「ふきのとう」で起こった大感動の思い出

昨日の日記に、「予定通りにいかないことこそが面白い」と書きました。それに関連して、自分の体験の中で、思い出したことがあるので、書きます。小学校2年生を担任したときのこと。国語の単元で、音読劇をしました。その年は2回目の2年生担任でした。各教科の内容があらかじめ分かっていたので、最初から「国語」の物語単元は音読劇で通そう、と思っていました。その一発目が、くどうなおこ作「ふきのとう」でした。当時はインクルーシブ教育に先進的に取り組むA市にいました。支援学級在籍のAさんも、クラスの中にいて、いっしょに国語の学習を進めていました。Aさんには、音読劇の役割分担の中では、最後の方に出てくる、「こんにちは」だけを担当してもらいました。日常的に使う挨拶の言葉ですし、5文字だけの、短い言葉です。「これだったらAさんも言えるかな」と思っていました。これは、タイトルにもなっている、ふきのとうのセリフです。最後の場面では、たくさんのふきのとうが顔を出します。他の子が次々と「こんにちは」を言った後、他の子たちをまねて、同じように言えばいいようにしていました。発表会の本番当日。Aさんも、ちゃんとはっきりとセリフを言えたのですが・・・なんと、Aさんは、「こんにちは」を、「わ」ではなく「は」と言っていまいました。思わず、みんながどっと笑いました。でも、それが、全然失敗を笑うような笑い方ではなく、心から楽しそうな、明るい笑いだったのです。明るい笑い声が巻き起こったすぐ後、Aさんはもう一度、今度は「こんにちわ」と、言い直しました。そして最後のナレーション。別の子が、「もう、すっかり、春です」で、幕。期せずして起こったハプニングと笑いにより、フィナーレはより一層感動的なものになりました。このことは、たぶん、一生忘れません。クラスメイトたちのあの笑い声は、昨日のブログ記事の中で引用した「あなたのありのままが面白いよね!」というメッセージそのものだったなあ、と思います。子どもたちの世界は、ほんとうに、すてきです。

2022.12.06

コメント(0)

-

「予定通りにいかないことこそが面白い」~『ユーモア的即興から生まれる表現の創発』

昨日の続きで、教育における演劇について、さらに深く考えていきたいと思います。主体的に演じる演劇という遊びを、どのようにして教育の中に取り入れていくのか。その具体的な実践事例として、とてもおすすめのDVD付き書籍があります。それが、この本です!↓『ユーモア的即興から生まれる表現の創発 発達障害・新喜劇・ノリツッコミ』(赤木和重 編著、クリエイツかもがわ、2019、税別2400円、DVD付き)いきいきと即興でお笑いを演じる子どもたち、そのクオリティの高さ、そこにある意味について、ズガンと衝撃を受ける本です。赤木先生の編著になっていますが、主として「キミヤーズ」の村上公也先生の実践を報告した本です。村上公也先生はユニークな実践をされている特別支援教育のスペシャリスト。村上先生のことは以前のブログ記事でも何回か書いていますので、よければそちらもご参照ください。▼キミヤーズ塾オンラインでの村上先生のお話(「1しか言えない」ではなく、「1が言える」など) (2021/02/27の日記)村上先生の教え子たちは、卒業してからも村上先生のもとに集まっているそうです。その名も、イチゴママ塾。いちおう学習会なのだそうですが、そこでの学びの深さ、レベルの高さに、非常に驚かされます。村上先生は、次のように書かれています。・成長だとか発達だとかを目指し、成果だけを追い求めて、軋み合っている教育現場から離れて、知的好奇心を遊ばせる空間に自由人たちが憩いを求めて集まってくる。(p90)「学び」の理想型がここにはある気がします。「成長だとか発達だとかを目指し、成果だけを追い求めて、軋み合っている教育現場」の住人である僕は、とてもドキリとしました。成果主義に陥らないようにしようと心がけてはいるのですが、学校というところは、どうしてもそういう傾向から抜け出せなくなってしまいがちです。だからこそ、本書のような、違った価値観を真正面からぶつけてくる実践本に、出会っておく必要があるな、と思います。本書では村上実践だけでなく、砂川実践も紹介されています。砂川一茂さんは放送作家。誰でも簡単に参加できる「体験新喜劇」の普及に取り組まれている方です。札幌市教育文化会館のホームページでは、砂川さんがつくられた、「誰でも漫才ができる台本」が公開されていますので、よければアクセスしてみてください。▼<教文たまてばこ> 砂川先生からのメッセージ砂川実践について、筑波大学の茂呂雄二先生は、次のように書かれています。・虚と実を超えるパフォーマンス・どこが演技でどこが演技でないのか、どこが台本通りでどこが台本と違うのか、そんな区別ができない、区別がアホらしくなるパフォーマンス・台本から外れた大失敗ともいえるものが、じつは大きな笑いにつながっていました。 そうなると、これは失敗ではなく大成功なわけです。 砂川一座のパフォーマンス空間には失敗や間違いという文字はないようです。 失敗がないということは、リスクをとってチャレンジができる発達の空間だといえます。(p146)ここで紹介されているパフォーマンスを演じられたのは、エコールKOBEのみなさん。障害のある青年たちです。通常の学校であれば、障害があることによってできないことが多く、失敗経験を重ねてしまうということが多く見られますが、砂川実践ではむしろそれが逆になるということが痛快であり、気持ちが明るくなるところです。通常の学校の教育改革にも、こういった要素が、少しでも入っていけたら、と思っています。赤木先生は本書の中で、今の日本の特別支援教育について「能力・スキル向上至上主義教育」「『できる』ことにこだわっています」「計画通りに、子どもを教えようとする傾向が強い」と書かれています。(p161)僕たち教員は、そのことに自覚的になり、その一方で、教育の中身の幅を広げるべく、努力する必要があります。それは、多様性を受け入れて、寛容な教育をすることにつながります。それこそ、全ての子が輝く、インクルーシブな教育です。赤木先生は、村上実践と砂川実践を受けて、次のように、書かれています。・予定通りにいかないことこそが面白い・「ユーモア」と「即興」です。(p164)・ユーモアの奥底にあるのは、「できる」ことではなく、「できなさ」を含み込んだ子どもの「ありのまま」に注目しているところです。そして、その「あなたのありのままが面白いよね!」というメッセージを子どもに伝えているところです。 「能力の向上」ではなく「存在の肯定」を大事にしています。(p165)今の日本の学校教育とは異なる価値観が、ここにはあります。どの子もみんなの中で輝く、インクルーシブな学校を作ろうとするなら、ユーモアをとりいれることは、必須のことかもしれません。最後に、本書にはコラムとして、東京学芸大学の渡辺貴裕先生も、寄稿されています。そのテーマは、ズバリ、「演劇と学校教育」。その中で、「先生が実況中継風にナレーションを入れる」という例も、書かれていました。(p78)子どもが間違ったセリフを言っても、子どもが何をしても、実況中継のナレーションで「今日はなんだか、ちいさいヤギが中くらいのやぎっぽい!」(p79)などと、フォロー(?)をすることができるそうです。今はYouTubeでも実況中継の動画が、はやっているようです。先生が実況中継風のナレーションをつけることで、何が起きるか分からない状況を楽しんだり、予測がつかないことをする子どもたちに舞台上での活躍の機会をあげたりすることができそうですね。「即興演劇」には、演劇の醍醐味がつまっています。日常を即興演劇として楽しむことができれば、どんな状況でも楽しめるようになりそうです。渡辺貴裕先生は、『なってみる学び』という本を書かれています。買ってからしばらく本棚に置いたままにしていましたが、そろそろ読み始めていこうと思います。『なってみる学び 演劇的手法で変わる授業と学校』(渡辺貴裕)

2022.12.05

コメント(0)

-

平田オリザ『わかりあえないことから──コミュニケーション能力とは何か』

昨日予告していたとおり、平田オリザさんの、この本の読書メモを書きます。『わかりあえないことから──コミュニケーション能力とは何か』 (講談社現代新書)(平田 オリザ)新書なので、サイズはちっちゃいのですが、中身は濃いです。みなさんの日々の悩みにも少し寄与するところがあれば、幸いです。平田オリザ『わかりあえないことから──コミュニケーション能力とは何か』(・太字部分は、本の引用。 顔マークのあとの緑文字は僕の個人的コメントです。)・とにかく、自分と価値観やライフスタイルの違う「他者」と接触する機会を、シャワーを浴びるように増やしていかなければならない。(p26) コミュニケーションって、とってもめんどくさいです。 その、めんどくさいのはなぜかというと、自分と違うからです。 自分と違うことを楽しめないと、他者とのコミュニケーションは、わずらわしくって、しかたがない。 要は、その「ちがい」に、価値をおけるかどうかですね。 僕は基本的にコミュニケーションは苦手です。 めんどくさいと思ってばかりです。 自分と違う考え方の人を前にすると、すぐに逃げたくなります。 ですが、特別支援教育の勉強をしたり、いろいろな人と出会ってくる中で、「ちがい」の価値が分かるようになり、少しずつ、「ちがい」を楽しめるようになってきました。 ちがうからこそ、向上し合える。 自分と同じような人とばかりコミュニケーションを図らずに、違う人とこそ、コミュニケーションをはかろうとする。 そのことが、人生を豊かにする、と思い始めました。・エンパシーとは、「わかりあえないこと」を前提に、わかりあえる部分を探っていく営み(p200)平田オリザさんは今、兵庫県の豊岡市に来られています。 同じ兵庫県内なので、たまにお話をお聞きする機会があります。 お話の中で平田オリザさんは、「シンパシー」と「エンパシー」の話をよくされています。 一言で言うと、「シンパシー」は同情、「エンパシー」は共感かな? 「共感することが大事」というのは、教育の世界でもよく言われています。 でも、それが、なかなか難しい。 平田オリザさんは、「わかりあえないことを前提に」と言われています。 やはり、そこからの、スタートですね。・できることなら、いい子を演じるのを楽しむほどのしたたかな子どもを作りたい。(p220)・まず、主体的に「演じる」子どもたちを作ろう。(p221)大人から期待された役割を「演じさせられている」と感じる子どもたちが多くいます。 だからこそ、いままさに必要なのは、むしろ主体的に「演じる」ことなのです。 僕は、演劇というものの教育的可能性を非常に大きなものだと感じています。 僕自身が、大学4年の時に初めて演劇に誘われて参加して、「主体的に演じる」ことで、救われました。 世の中で生きるということが、何かを演じることだとするなら、 それをちゃんと練習して、演出家からコメントをもらって、主体的に磨き上げていくことこそ、人を生きやすくするものだと思います。 「演じる」ことをマイナスに捉えず、プラスに捉え直したい、と思います。・演劇は、人類が生み出した 世界で一番面白い遊びだ。 きっと、この遊びの中から、新しい日本人が生まれてくる。(p230) 僕は大学4年で演劇に出会いました。 その経験が忘れられず、社会人になってからも、演劇をするようになりました。 (今はしていませんが・・・。) 人生を、遊ぼう。 演劇は、人生が、主体的な遊びだということを、思い起こさせてくれます。 ↓僕が人生で初めて参加した、大学4年の時の音楽劇「星の王子さま」のパンフレットです。 このときの体験が、演じることに主体的に向かおうとするぼくをつくってくれました。 やらされるより、やっていこう!最後に。上の中では引用していませんが、本書には「演劇のセリフ」に関する非常に興味深い考察も書いてあり、演劇経験者としては「ほう!そうだったのか!」と、ハッとする思いで読ませていただきました。本からも、「自分と違う他者」から学ぶことは、大きいですね。(関連する過去記事)▼「わかりあうこと おそれないで」~自作曲「星の王子さま」の歌詞を更新しました。 (昨日の記事です。)

2022.12.04

コメント(0)

-

「わかりあうこと おそれないで」~自作曲「星の王子さま」の歌詞を更新しました。

25年以上前につくった自作曲に「星の王子さま」という曲があります。この曲の歌入りバージョンを現在作成中です。歌を入れるにあたり、9月に歌詞を少し改善したのですが、ここ1~2週間でさらにまた少し改善しました。12月末日までになんとかYouTubeで公開できるようにしたいと思っています。すでに女声パートはとてもステキな歌声で、とある方に録音していただいています。完成しましたら、ぜひお聴きいただきたいと思います。すごい曲が、できてますよ!▼自作曲「星の王子さま」のページ (すでに、歌詞を12/3時点の最新のものに更新しています。)この歌の最後の最後は、こんなふうに終わります。すべてうけとめて わかりあうこと おそれないで いつでも僕がつくった歌は、男声パートと女声パートが交互に歌うことから始まって、最後にはじめて、同じメロディを一緒に歌う構成になっています。「星の王子さま」のイメージを借りて、「であい」と「わかりあうこと」について、歌にできたかなあ、という思いでいます。「わかりあうこと」って、本当に難しい。少し前に、平田オリザさんの、次の本を読みました。『わかりあえないことから──コミュニケーション能力とは何か』 (講談社現代新書)(平田 オリザ)わかりあえないことが、まず前提としてある。そこからのスタートだ、というようなことが書いてあります。次回は、この本についての読書メモを書いてみたいと思います。みなさんの日々の悩みにも少し寄与するところがあれば、幸いです。

2022.12.03

コメント(0)

全23件 (23件中 1-23件目)

1

-

-

- 子供服ってキリがない!

- 年末の運試しに♪おせち福袋~♡60万円…

- (2025-11-15 23:35:59)

-

-

-

- 妊婦さん集まれ~!!

- 愛知県 大阪府 愛知県 愛知県の妊…

- (2025-11-14 20:09:05)

-

-

-

- 共に成長する家族!子供と親の成長日…

- 我が家の「沈黙の戦隊」

- (2025-10-24 09:33:10)

-