2014年11月の記事

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

ハプスブルグ家の三種の神器

一部修正今度は長野県北部で地震 被害の大きい割に人的被害は少なくすんで何よりです。あくまで私感ですが、東北の大震災で歪みねじれた地層を修復するかのように列島が少しずつよじれを戻しているかのように思います。それにともなって若干の火山活動が起きているのか? 日本を東西に分断するフォッサマグナ内の山が微妙に活動を始めているのも気になります。今回被害の大きかった白馬はフォッサマグナの西側線にある飛騨山脈の北。今年9月に爆発した御嶽山も飛騨山脈の南の末梢。そしてフォッサマグナの東側線にある草津白根山も今年に入り噴火警戒レベルが引き上げられています。これ以上の災害はゴメンなのですが、油断できないフォッサマグナの地域。そして今後アルプス越えて歪みの修正は西日本にも起こるのか?さて、三種の神器と言うと日本では天照大神よりもたらされた鏡、玉、剣。天皇家により代々継承される三つの宝物をさす語ですが、今回は神聖ローマ帝国の王冠とハプスブルグ家が継承する三種の神器を紹介ハプスブルグ家の三種の神器神聖ローマ帝国の王冠(オットーの帝冠)フリードリヒ2世のマントオーストリア帝国の三種の神器(ルドルフ2世の帝冠とマティアス帝の宝珠と王笏)ウイーンの王宮(ホーフブルグ・Hofburg)の中でも13世紀に建てられたと言う古いスイス宮(Schweizerhof)にハプスブルグ家のお宝を集めて展示している王宮宝物館(Kaiserliche Schatzkammer Wien)があります。宝物館はそれ自体が巨大な金庫歴代の皇帝の戴冠式には冠(かんむり)以外に笏(しゃく)、宝珠(ほうじゅ)など権力を象徴する2点が加えられている。(後々マントなども加えられている。)この帝国の皇帝の持つ神器の意味と力は特別なもので、後々ヒトラーがそれらを持ち出しニュルンベルクに運んだと言う。(ヒトラーが本当に第四帝国再興のために必要としたのかは定かでないが・・。)1946年大戦の終結後に宝物は発見回収されウイーンに戻された。神聖ローマ帝国の王冠(オットーの帝冠)製作年代10世紀後半。頭部十字架とアーチは11世紀に追加。この冠は神聖ローマ帝国の初代皇帝在位中に製作されたものと推測される。神聖ローマ帝国の初代皇帝 オットー大帝(Otto I)(912年~973年)(在位:962年~973年)962年戴冠。共同統治者として967年に息子のオットー2世(Otto II)(955年~983年)(在位:973年~983年)も戴冠。王冠は967年の戴冠式には存在していたらしい。皇帝を表す8より八角形のプレートでつなげられ、正面のプレートには12使徒とイスラエルの12の部族を示す12の貴石がはめられている。貴石以外のプレートは六翼の天使セラフィム(seraphim)がキリスト、ダヴィデ王、ソロモン王、ヒゼキヤ王を挟むかたちで描かれている。神の慈悲、正義、知恵、長寿をそれぞれ表す4人だそうだ。正面の十字架とアーチは5代目? 皇帝コンラート2世(Konrad II)(990年?~1039年)が加えたらしい。(名前が入っているから・・)十字架には勝利を象徴する貴石が組み込まれ、裏にはキリスト磔刑の図が描かれている。皇帝はキリストの代理人として統治し、キリストから権力を与えられ、キリストに対して責務を負う。「我により、王は統治す」と表記してあるそうだ。少なくともこの帝冠はコンラート2世の時代までは使われていた事がわかる。フリードリヒ2世のマント戴冠式のマント1133年頃、イスラムのパレルモの宮廷で製作されたマントにはラクダを踏みつけるライオンが刺繍されているようだ。(これはあきらきかにキリスト教圏以外の国の技法と意匠)このマントは1194年にホーウェンシュタウン家のものとなり1220年のフリードリヒ2世の戴冠の時には着用され、以降帝国の宝物に加わっているそうだ。フリードリヒ2世(Friedrich II)(1194年~1250年)神聖ローマ帝国ホーウェンシュタウン朝(在位:1220年~1250年) シチリア王(在位:1197年~1250年)異国の意匠にちょっと驚くが、もともとフリードリヒ2世の宮廷があるシチリア島パレルモはイスラム文化とビザンティン文化、ラテン文化が融合していた土地。(1198年母方よりシチリア王位を継承。)肉体も頭脳も明晰でラテン語含む6つの言語に精通していたと言う博識の王は信仰に対しても寛容であったし、イスラム教の事もよく理解していた。しかし、フリードリヒ2世の知性からくる進歩的な考え方はまだこの時代には通用しなかったようだ。何度か教皇より破門を受けていて、当時イスラムの支配下にあった聖地エルサレムを1239年、無血(交渉のみ)で休戦協定・・と言う偉業を成してもを教皇庁は彼を破門したままだった。なかなかドラマチックな人みたい神聖ローマ皇帝フランツ2世(Franz II)初代オーストリア皇帝の肖像画神聖ローマ皇帝(在位:1792年~1806年)オーストリア皇帝としてはフランツ1世(Franz I)(在位:1804年~1835年)として即位。※ オーストリア帝国は1867年にオーストリア・ハンガリー帝国へ前回カプツィーナ・グルフト(Kapuzinergruft)では彼の柩を紹介したが、神聖ローマ帝国最後の皇帝が彼である。帝国解体にともないオーストリア帝国を建国して初代皇帝となり戴冠。そのオーストリア皇帝として正装した肖像画が上であり、下はその時身に付けた表章である。オーストリア帝国の三種の神器(ルドルフ2世の帝冠とマティアス帝の宝珠と王笏)ルドルフ2世の帝冠とマティアス帝が付け加えた宝珠と王笏(おうじゃく)全てプラハで製作。ルドルフ2世の帝冠もともと皇帝の司教冠としてあった古代の宝冠をルドルフ2世の時代(1602年頃)にヤン・ヴェルエメンにより手直しされたものらしい。ルドルフ2世(Rudolf II)(1552年~1612年)神聖ローマ皇帝(在位:1576年~1612年)、ハンガリー王、ローマ王、ボヘミア王ルドルフ2世は政治の方は無能だったらしいが芸術家を保護、プラハは彼により文化的な繁栄を遂げている。その彼が選んだ工芸家が作り上げた見事な宝冠は1804年よりオーストリア帝国の正式な帝冠になった。中央ユリの紋章をかたどった真珠の中央には聖霊降臨祭を示す赤い色のルビーが配され王の叡智を示し、冠のアーチ部分に施されたダイヤモンドは王の統治を保証するキリストを表しているそうだ。冠トップの青いサファイアは天国を示しているらしい。これ自体が当時の技術を結集した立派な工芸品である。だいぶ研磨技術が上がってきたようだが、それでも中央のルビーは石の破片を磨いたたげの物。宝珠球体の宝珠は世界を象徴し、キリスト教世界が確立してからは上の十字架は宇宙の支配者キリストを象徴。そしてそれらは皇帝の普遍的な統治権を表す。王笏(おうじゃく)の頭の部分枝の部分はユニコーンの角と言う事になっているが、実際は存在しないので海にいるイッカクの牙であろう。ユニコーンの角はキリスト、神の力の象徴となり、キリストから王権を与えられた世俗の支配者の印になるらしい。関連のBack numberラストにいれました。マティアス帝が付け加えたこれらは帝冠に合わせて製作。宝珠と王笏(おうじゃく)共にアンドレアス・オセンブルック1615年頃製作。1619年よりこれらはフェルディナント2世の新しい表章となりフランツ2世はオーストリア皇帝としてこれを使用。皇帝の戴冠式にはどうやら正式な装束と備品(帝冠、宝珠、王笏)が必要不可欠だったらしい「ハプスブルグ家」関連Back numberリンク バロック(baroque)のサルコファガス(sarcophagus)リンク カプツィーナ・グルフト(Kapuzinergruft) 1 ハプスブルグ家納骨堂リンク カプツィーナ・グルフト(Kapuzinergruft) 2 マリアテレジアの柩 カプツィーナ・グルフト(Kapuzinergruft) 3 マリア・テレジア以降リンク ウィーン国立歌劇場とハプスブルグ家の落日リンク 金羊毛騎士団と金羊毛勲章(Toison d'or)リンク 聖槍(Heilige Lanze)(Holy Lance)リンク ハプスブルグ家の分割埋葬 心臓の容器と心臓の墓リンク 西洋の甲冑 4 ハプスブルグ家の甲冑リンク マリー・アントワネットの居城 1 (ウイーン王宮)

2014年11月26日

コメント(0)

-

カプツィーナ・グルフト(Kapuzinergruft) 3 マリア・テレジア以降

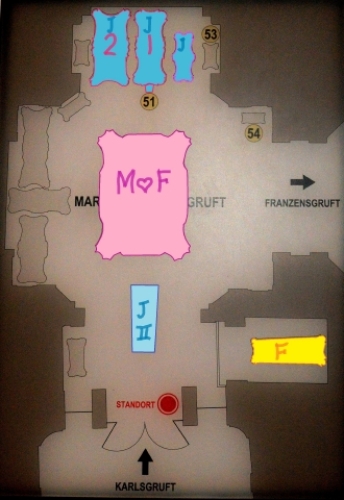

マリア・テレジアの改革は凄い。軍隊を強化する為に陸軍学校を設立し技術と士気をあげさせたり、初めて帝国内の国税調査を行ったり、司法も分離してきちんとした裁判ができるようにした。また学校を設立して一般の子供も義務教育を受けさせ、かつ能力あるものに奨学金を与えている。ところでマリア・テレジアは20年で16人の子供を産んだと紹介したが、子供の死亡率が高かったこの時代彼女も6人の子を成人前に亡くしている。父が後継者に悩んだ事もあり、とにかく子供をたくさん産もうと考えたようだが、この医療のおくれた時代は出産後の女性の死亡率も高かった。だから彼女は医療の進んだ国から医師を招き病院を設立している。彼女の改革は帝国内の民の為、その為に骨格である帝国(ハプスブルグ家)の強化を図った。それが息子ヨーゼフ2世との違いなのだと思う。カプツィーナ・グルフト(Kapuzinergruft) 3 マリア・テレジア以降神聖ローマ皇帝ヨーゼフ2世(Kaiser Joseph II)フランツ2世(Franz II)マリア・ルイーザ(Marie Louise)M・・Maria-Theresien-Gruft神聖ローマ皇帝ヨーゼフ2世(Kaiser Joseph II)の柩 (非常に質素なのは本人の希望。)マリア・テレジア・グルフト図(マリアテレジアの柩前がヨーゼフ2世後ろがヨーゼフ2世の妻子)神聖ローマ皇帝ヨーゼフ2世(Kaiser Joseph II)(1741年~1790年)マリア・テレジアとフランツ1世の長男古い王政からの脱却、国家の近代化を計り国民の為の国家(ハプスブルグ家)であらんとしたマリア・テレジア。その後継がヨーゼフ2世であるが・・。。啓蒙専制君主の代表のように語られるが、実際はどうなのだろう??母の憎んだプロイセン王フリードリヒ2世を崇拝し、マリア・テレジアの望まない方向に帝国を導いた。彼は市民の為にたくさんの改革をしてよりレベルの高い近代国家を目指したらしいが傍らでフリードリッヒ2世にそそのかされてポーランド分割に参加している。それはかつてフリードリッヒ2世がシュレージェン(Schlesien)を略奪した行為とさして変わらない。また改革自体もマリア・テレジアが始めていた改革と混同されて過大評価されている部分も多いのでは?と思う。(思いつきで根回しもなしに勝手に提案してすぐに撤回するような物もたくさんあったらしい。)社会が変わりつつあったのは確かだが、いずれにせよハプスブルグ家衰退の序章はここから始まった。1番目の妃 マリア・イザベラ・フォン・ブルボン=パルマ(Maria Isabella von Bourbon-Parma)(1741年~1763年)2番目の妃 マリア・ヨーゼファ・フォン・バイエルン(Maria Josepha von Bayern)(1739年~1767年)成人した子はなく、彼の死後帝位は弟レオポルド2世(Leopold II)が継承。上の写真右に横たわるのはヨーゼフ2世の夭折した娘。マリア・テレーゼ(Maria Theresia)(1762年~1770年)右が1番目の妃 左が2番目の妃ところでマリア・テレジアは宗教界にもメスを入れている。典礼を減らして教会や修道院が増えるのに歯止めをかけた。ヨーゼフ2世はさらに聖職者の横行を止める? 葬儀の簡素令を出したそうだ。だからそれ以降に亡くなった妃や子供達の柩はとにかく質素になっている。この政策はモーツァルトの葬儀が簡単で質素で、遺骸が行方不明になった事件にも関係して来るそうだ。※ 後先になりますが・・。「モーツァルトの墓地がうやむやになった諸事情」 を書いています。2016年7月「シュテファン寺院(Stephansdom) 2 (内陣祭壇とフリードリッヒ3世の墓所)」リンク シュテファン寺院(Stephansdom) 2 (内陣祭壇とフリードリッヒ3世の墓所)T・・Toskana-Gruftトスカーナ・グルフト(Toskana-Gruft)はトスカーナ大公だったレオポルド2世(Leopold II)の家族のブースである。(柵があり中には入れなかったので見落としたのかも知れないが、レオポルド2世の柩は見あたらなかった。)レオポルド2世Leopold II)(1747年~1792年)ヨーゼフ2世(Joseph II)の次に神聖ローマ帝国の皇帝。ヨーゼフ2世の弟でマリア・テレジアの3男。ここで再び・・グルフトの見取図(この堂は10のブースに分かれている。)M・・Maria-Theresien-Gruft の上はその子供や子孫達になる。Fr・・Franzensgruft最後の神聖ローマ皇帝フランツ2世(Franz II)(1768年~1835年)のブース神聖ローマ皇帝フランツ2世(Franz II)の柩神聖ローマ皇帝フランツ2世(Franz II)(1768年~1835年)神聖ローマ皇帝(在位:1792年~1806年)オーストリア皇帝としてはフランツ1世(Franz I.)(在位:1804年~1835年)として即位。父はレオポルド2世。1806年ナポレオンを中心に諸侯が同盟を結び帝国を脱退。、フランツ2世は同年8月に神聖ローマ皇帝の退位と帝国の解散を宣言。つまり彼が最後の神聖ローマ帝国の皇帝なのである。※ 彼の戴冠式の肖像画は宝物館に残されている。肖像とハプスブルグ家の三種の神器は番外で紹介予定。Fe・・・Ferdinandsgruftフェルディナント1世の柩フェルディナント1世(Ferdinand I)(1793年~1875年)オーストリアの皇帝、ハンガリーの国王2代目のオーストリア皇帝。父はフランツ1世N・・・Neue Gruftマリア・ルイーザ(Marie Louise)の柩マリア・ルイーザ(Marie Louise) (1791年~1847年)父はフランツ2世で、フェルディナント1世の妹。ナポレオン1世の2番目の妃として有名。成り上がってフランス皇帝になったナポレオンは今度は箔を付ける為にハプスブルグ家の皇女との結婚を望んだそうだ。最も憎むべき相手と結婚しなければならなったマリア・ルイーザは泣き続けたと言われている。それでもナポレオンとの間に長男ナポレオン2世(1811年~1832年)誕生。ナポレオンが退位してエルバ島に流されると彼女は帰国。二度とナポレオンの元に戻らぬようバルマ公国の統治をまかされ、その時護衛していたナイペルク伯と恋いに落ちて子供を出産している。(マリア・ルイーザは3度結婚した。)ナポレオン2世はほとんど母に見捨てられた子だったようだ。ところでナポレオン2世は21歳の若さで亡くなり当初はこのカプツィーナ・グルフトに葬られたそうだ。リストにないし写真にもないので調べていたら後世ナポレオンを崇拝するアドルフ・ヒトラーによって他の墓所に運ばれたらしい。Fr・・・Franz-Josephs-Gruft中央がフランツ・ヨーゼフ1世(Franz Joseph I)(1830年~1916年)の柩左が前に「シシィとゲルストナーのスミレ菓子」で紹介したフランツ・ヨーゼフの妃エリーザベト(Elisabet)の柩リンク シシィとゲルストナーのスミレ菓子容量オーバーなので写真のみで終わらせてもらいます。「ハプスブルグ家」関連Back numberリンク バロック(baroque)のサルコファガス(sarcophagus)リンク カプツィーナ・グルフト(Kapuzinergruft) 1 ハプスブルグ家納骨堂リンク カプツィーナ・グルフト(Kapuzinergruft) 2 マリアテレジアの柩 カプツィーナ・グルフト(Kapuzinergruft) 3 マリア・テレジア以降リンク ウィーン国立歌劇場とハプスブルグ家の落日リンク ハプスブルグ家の三種の神器リンク 金羊毛騎士団と金羊毛勲章(Toison d'or)リンク 聖槍(Heilige Lanze)(Holy Lance)リンク ハプスブルグ家の分割埋葬 心臓の容器と心臓の墓リンク 西洋の甲冑 4 ハプスブルグ家の甲冑リンク マリー・アントワネットの居城 1 (ウイーン王宮)

2014年11月19日

コメント(0)

-

カプツィーナ・グルフト(Kapuzinergruft) 2 マリアテレジアの柩

700年続いた家系と言うのは世界広しと言えどなかなか少ないだろう。しかも歴史に燦然と輝き続けたその家系の支配は当時欧州全土に影響を与えただけでなく、今尚その存在が語られ続けている。ハプスブルグ家は名門中の名門の王侯貴族である。ライン川の上流、現在のチューリッヒに近い場所にハプスプルグ家のルーツがある。1273年ルドルフ1世(Rudolf I)(1218年~1291年)(在位:1273年~1291年)が神聖ローマ帝国(当時のドイツ域)の王に推挙された事からこの家系は発展する。7人の選帝侯によって突然選ばれたルドルフ1世(Rudolf I)は、田舎の弱小貴族で御しやすく無難な人物だと思われたからだった。(しかしルドルフ1世は頭も切れたようだし政治手腕を持っていた。)当時ハプスプルグ家より本命視されていたボヘミア王オタカル2世(Otakar II)は憤慨。3度の召還勧告を断った事によりルドルフ1世は皇帝令でライヒスアハト (Reichsacht)を勧告。それは帝国内での法的権利や財産剥奪で、実質の帝国追放と同じ。1276年帝国とボヘミア王オタカル2世の戦闘が始まる。1278年マルヒフェルト(Marchfeld)の戦いでボヘミア王オタカル2世(Otakar II)は戦死。戦後、ボヘミア王に帰属していたバーベンベルク家の所領、上オーストリア、下オーストリア、シュタイアーマルク、ケルンテン等がハプスブルグ家の所領となったのである。(この領地が後にオーストリア・ハプスブルグ家の誕生に繋がる。)さらにボヘミア王の夫人と取引。ルドルフ1世は自分の娘とオタカル2世の遺児を結婚させ、ヴァーツラフ2世(Václav II)として即位させボヘミア王国とモラヴィアの継承を許した。ここに見えるエピソードが全てを語っている。ハプスプルグ家はそのように徐々に領地を拡大。結婚により欧州中と縁戚関係になるのである。最も全てが順風満帆ではなかったが・・。カプツィーナ・グルフト(Kapuzinergruft) 2 マリアテレジアの柩ルドルフ1世(Rudolf I)とハプスブルグ家マリア・テレジア・グルフト(Maria Theresia Gruft)マリア・テレジア(maria Theresia)神聖ローマ皇帝フランツ1世シュテファン(Kaiser Franz Stephn)マリア・テレジア・グルフト(Maria Theresia Gruft)見取り図M❤F・・・マリア・テレジアと夫君フランツ・シュテファン・ロートリンゲン 二人のサルコファガスF・・・マリア・テレジアの教育係の女官だったフックス夫人の柩J II・・・・神聖ローマ皇帝ヨーゼフ2世の柩J1 J2 Jはヨーゼフ2世の妻と子供の柩で、他は全て・マリア・テレジアの子供達の柩基本この堂はマリア・テレジアとその子供達のグルフトである。唯一の他人がマリア・テレジアの計らいで特別にこの堂に納められたフックス夫人である。カタリナ・フオン・フックス(Karoline von Fuchs-Mollard)(1675年~1754年)造形美術アカデミー所蔵マリア・テレジアの肖像バロックを代表する画家マルティン・メイテンス(Martin van Meytens)(1695年~1770年)は宮廷画家としてマリア・テレジアの家族を描いている。マリア・テレジア(maria Theresia)(1717年~1780年)神聖ローマ皇帝カール6世(Karl VI)とエリザベト・クリスティーネ(Elisabeth Christine)の長女。長男レオポルト・ヨーハン(Leopold Johan)が1歳でなくなり、その後男子に恵まれなかった為に長女のマリア・テレジア(maria Theresia)がハプスブルグ家の家督を継承。(カール6世、エリザベト、レオポルドの柩は前回と前々回紹介済み)しかし、問題があった。領地に関してはカール6世の手回しで女のマリア・テレジアが後継者として相続できるようにしていたが、神聖ローマ皇帝の称号だけは男性しか継承できない。カール6世はマリア・テレジアが男児を産んでくれる事を待ちわび亡くなった。オーストリア継承戦争勃発(1740年~1748年)カール6世(Karl VI)が亡くなると、生前とりつけていた約束は反故され、オーストリアの領地を狙い他国が戦争を仕掛けてきたそうだ。特に達の悪かったのはプロイセンのフリードリッヒ2世で、産業で繁栄しているシュレージェンSchlesien)を略奪。そしてバイエルンは神聖ローマ皇帝の王冠を狙った事だ。(カール6世の次に皇位についたカール7世はバイエルのヴィッテルスバッハ家)マリア・テレジアはこれに激怒し、生涯フリードリッヒ2世を軽蔑し恨んだそうだ。カール6世はマリア・テレジアに帝王学を学ばせなかったと言うが、23歳のマリア・テレジアはこれに奮起して身重ながら奪回の策を講じハンガリーに自ら乗り込み軍資金と兵を整え奪われた土地の奪還にかかる。マリア・テレジアは夫に神聖ローマ皇帝の地位を約束したと言う。事実夫のロレーヌ公子、フランツ・シュテファン・フォン・ロートリンゲン(Franz Stephan von Lothringen)は神聖ローマ皇帝フランツ1世(1745年~1765年)として即位している。この頃、最初はバカにしていたフリードリッヒ2世は彼女がただの女でない事を思い知らされる。シュレージェンは結果的には取り戻せなかったが、シュレージェン奪還に対する執拗な攻撃にフリードリッヒはおののき、生涯の宿敵になるのである。マリア・テレジアが女帝と呼ばれるのはただ安穏と帝位に就いていたのでは無く、実際彼女はたくましく戦っていたからなのである。そして人材を見抜く目があり、人の活用に才たけていた事は良い意味で帝国の改革に繋がった。マリア・テレジアの改革は封建時代の因習を絶ち中央集権国家を確立。近代国家に近づいた事だ。堂の中央にはマリア・テレジアと夫君フランツ・シュテファン二人の遺骸が納められた豪奢なサルコファガス(sarcophagus)が置かれている。マリア・テレジアは、政略結婚がほとんどだったこの時代の姫で奇跡の恋愛結婚を成就させた人なのであるそれ故、二人は生涯愛し合い(20年の間に男子5人、女子11人の計16人の子供をもうけた)死してもこのように二人で眠る事を選んだと言うわけだ。(あっぱれ)因みにマリア・テレジア48歳の時にフランツ1世は心臓発作で急逝。それから15年後にマリア・テレジアは亡くなるが、それまでずっと喪服を着続けたそうだ。神聖ローマ皇帝フランツ1世シュテファン(Kaiser Franz Stephn)(1708年~1765年)ロレーヌ公子、フランツ・シュテファン・フォン・ロートリンゲン(Franz Stephan von Lothringen)マリア・テレジア(maria Theresia)の夫君である。カール6世のお気に入りだった娘婿フランツはロレーヌ公領を手放して妻と共にハプスブルグ家の共同統治者になった。妻のおかげでフランツ・シュテファンは神聖ローマ皇帝になれた。大切な故郷を失ったが・・。しかし、人の良いフランツにはハプスブルグ家のしきたりは苦悩だった事だろう。席次は当然2番手で時には末席。常におまけとして嘲笑され差別を受けていたと言う。だからこそ、マリア・テレジアは夫に冠を載せてあげたかったのだろうが、相変わらず政治も実権も妻が握っていた。(それは彼に政治の才覚が無いと見抜いていたから? それとも逆にフランツに家庭をまかせマリア・テレジアは安心して政治を行なっていた?。)またフランツには投資家の才能があったようだ。新しい産業に次々投資してもうけ、彼が亡くなった時その財産は国庫を潤すほどだったと言う。いずれにせよ野心的でなく、おとなしく、良い人だったようだ。上、右側面には戦争ト宮殿のレリーフが彫られている。下、柩の裏側。王冠の下には二人の碑文が書かれている。1754年彫刻家バルタザール・フェルディナント・モル(Balthasar Ferdinand Moll)(1717年~1785年)の作品。説明が長くなり予定の半分でした。次回再びマリア・テレジア・グルフトから リンク カプツィーナ・グルフト(Kapuzinergruft) 3 マリア・テレジア以降リンク カプツィーナ・グルフト(Kapuzinergruft) 1 ハプスブルグ家納骨堂リンク バロック(baroque)のサルコファガス(sarcophagus)リンク ハプスブルグ家の分割埋葬 心臓の容器と心臓の墓

2014年11月16日

コメント(0)

-

カプツィーナ・グルフト(Kapuzinergruft) 1 ハプスブルグ家納骨堂

前回に引き続き カプツィーナ・グルフト(Kapuzinergruft)から紹介します。7月にウイーンに旅行した時にマリア・テレジアの墓所を訪ねたいとおもい出かけたのですが、豪華なバロック時代の柩はどれも凝りに凝ってすばらしく、カプツィーナ・グルフト(Kapuzinergruft)どこかで紹介したいな・・と思っていました。Gruft とは棺を置く墓所。つまり 納骨堂のような所。ウイーンのホーフブルグに近いカプツィーナ教会(Kapuzinerkirche)の地下にオーストリア・ハプスブルグ家の墓所カプツィーナ・グルフト(Kapuzinergruft)があります。そこには12人のハプスブルグ家出身の神聖ローマ皇帝と8人の皇后。それに皇子や皇女100人以上の棺が安置されています。また棺だけでなく、心臓の入った壺(カノポス)や遺灰も収められているとの事。メインはマリア・テレジアの予定でしたが、ここには歴史に登場する有名人(の棺)が一堂に会しているのでいろいろ紹介しようと思います カプツィーナ・グルフト(Kapuzinergruft) 1 ハプスブルグ家納骨堂カプツィーナー納骨堂 (カプツィーナ・グルフトKapuzinergruft)マルガリータ・テレサ・デ・エスパーニャ(Margarita Theresa von Spanien)レオポルド1世(Kaiser Leopold I)カプツィーナー納骨堂 (カプツィーナ・グルフトKapuzinergruft)オーストリア・ハプスブルク家は、カール5世の弟フェルディナント1世(1558年~1564年)に始まると言われるが、この納骨堂はその孫であり神聖ローマ皇帝になったマティアス(Matthias)とその妃アンナ(Anna)から始まっている。(2人とも孫であり従妹同士)奥の格子の扉の向こうにあるのが創設者納骨堂で、マティアス(Matthias)とその妃アンナ(Anna)の棺が納められている。神聖ローマ皇帝マティアス(Kaisers Matthias)(1557年~1619年)(在位:1612年~1619年)皇妃アンナ・フォン・ティロル(Kaiserin Anna)(1585年~1618年)皇妃アンナは二人の墓所とカプチン会修道会の為に1617年に教会の建立を計画し資金を出したと言う。そして翌年にはアンナは亡くなり、皇帝もその翌年に亡くなった為にそのあとに皇帝となった従兄のフェルディナント2世が1622年に教会の礎石を置いたそうだ。しかしフェルディナント2世が始めた30年戦争で大幅に工事が遅れ教会の献堂は1632年。カプチン・フランシスコ修道会(ラテン語:Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum)が現在も納骨堂の管理保全をしているらしい。因みに礎石したフェルディナント2世は熱烈なイエズス会の信奉者だったそうだ。さて、このあたりは皇后の柩がならぶ場所写真下の矢印がベラスケスの絵画でも有名なスペインから嫁いだマルガリータ王女の柩です。マルガリータ・テレサ・デ・エスパーニャ(Margarita Theresa von Spanien) (1651年~1673年)スペイン王家出身で、神聖ローマ皇帝レオポルト1世の最初の妻となった彼女はスペイン王フェリペ4世が最も愛した娘でした。フェリペ4世はたくさん彼女の肖像画を描かせました。おかげで彼女の肖像画はスペイン宮廷だけでなく嫁いだウイーンの他ルーブルにも所蔵されています。そう言う意味では最も世界的に有名になった王女かもしれません。ウイーン美術史美術館に所蔵されているディエゴ・ベラスケスの手による彼女の肖像です。マルガリータ・テレサ8歳の時と思われます。フェリペ4世が最も愛した娘でも彼女は政略結婚によりたった15歳でウイーンの宮廷に嫁ぐ事になりました。相手は11歳年上の母方の叔父で神聖ローマ皇帝レオポルト1世。しかしこの結婚は彼女が生まれた頃から決まっていた?3歳、5歳、8歳スペイン宮廷からウイーン宮廷に贈られた彼女の肖像画は彼女の成長過程を知らせる見合い写真的なものだったようです。結婚生活は順風で6人の子供を授かったそうですが、6年で6人の出産です。第6子を出産して直後に21歳の若さで亡くなったそうです。因みに彼女が病に伏せるとすぐに次の后候補を探すなど意地悪されていたようで、政略結婚後はもう用済み? 彼女の柩が割と質素なのもそう言う理由かも・・。マルガリータ・テレサの柩の右隣はフェルディナント3世の3番目の皇后の柩エレオノーラ・マグダレーナ・ゴンザーガ(Eleonora Magdalena di Gonzaga-Nevers)(1630年~1686年)イタリア、マントヴァを支配していたマントヴァ公爵家ゴンザーガ家の出身。1651年にフェルディナント3世と結婚。3番目の皇后となる。彼女の生まれた年にマントヴァはオーストリア・ハプスブルク家に侵攻され本来彼女の父が継ぐべきマントヴァ公は分家に奪われてしまった。理由はエレオノーラ父が親仏派だったからのようだ。最も彼女が生まれてすぐに父は早世している。この結婚は領土拡大の為の政治取引による政略結婚だったのは間違いない。1708年イタリアの領土全てを没収されマントヴァ公領は独立国の立場を失いハプスブルク家領のミラノ公国に併合されゴンザーガ家は消滅している。柩もさらに質素な気がします。少し豪華になった柩右・・レオポルド1世の3番目の妃エレオノーレ・マグダレーネ(Eleonore Magdalene )(1655年~1720年)の柩。(一番目の妃マルガリータ・テレサより豪華である )中・・不明左・・早世した赤ちゃんの柩。両親はカール6世と前回紹介したエリザベス・クリスティーヌの息子。レオポルド・ヨハン(Leopold Johan)(1716年~1716年)さて、ここでやはり紹介しておかなければならないのが度々出てきたレオポルド1世です。下が神聖ローマ皇帝レオポルド1世の柩レオポルド1世(Kaiser Leopold I)(1640年~1705年)神聖ローマ皇帝(在位:1658年~1705年)オーストリア大公、ボヘミア王、ハンガリー王1番目の妃マルガリータ・テレサ(1651年~1673年) 1666年に結婚2番目の妃クラウディア・フェリーツィタス(1653年 ~1676年) 1673年に結婚3番目の妃エレオノーレ・マグダレーネ(1655年~1720年) 1676年に結婚※ 妃が亡くなった年にすぐに再婚している兄フェルディナント4世が亡くなった為に王位を継承。本来は聖職者になるべく教養を身に付けていたそうで学問と音楽をこよなく愛する文人皇帝だったそうだ。だからマルガリータ・テレサとの関係は良かったのかもしれない。1667年の結婚の祀りではマルガリータと共にオペラで主演しているそうだ。また彼自身が作曲家として教会音楽やバレエ曲まで作曲。音楽家のパトロンとしても活躍しウイーンが音楽の都として発展する素養を造った人物のようだ。レオポルド1世の治世は半分が戦いだったそうだが、何にしてもカール5世以降衰退していた帝国を立て直した事でバロック大帝と呼ばれるようです。敬虔なカトリック教徒で自らの生活は割と質素だったと言う。柩も前回紹介したヨーゼフ1世やカール6世よりもはるかに質素ですね。通路の一番奥に女帝マリア・テレジアと夫君ロートリンゲン公フランツのサルコファガス(sarcophagus)が置かれた部屋がある。次回紹介 リンク カプツィーナ・グルフト(Kapuzinergruft) 2 マリアテレジアの柩リンク カプツィーナ・グルフト(Kapuzinergruft) 3 マリア・テレジア以降リンク バロック(baroque)のサルコファガス(sarcophagus)

2014年11月09日

コメント(0)

-

バロック(baroque)のサルコファガス(sarcophagus)

31日、美容院の帰り、都心行きの電車にジャック・スパロウ(Jack Sparrow)が乗っていました。ものすごくリアルでものすごく似ている外国の方です ああ、ハロウィーンのパーティーに行くのかな?それにしても電車の椅子に一人でおとなしく座っているリアル・ジャックは違和感ありありで、とても間が抜けて見えました さて、日本でも年々仮装が激しくなるハロウィーン。ハロウィーン(Halloween)はもともとケルト由来でキリスト教に取り入れられたイベントだった・・と言う話は今まで何度か紹介していますが(昨年の煉獄思想とジャックを見てね)、異教の祭りがキリスト教の典礼に変換された例は他にもあるようです。変換? と言うよりむしろキリスト教が公認されるとあらゆる宗教のイベントがキリスト教の典礼にすり替えられた・・と言った方が正しいかも・・。毎年あるお祭りが今年もある。しかし名目は変わっている。最初は違和感があっても、何年かすれば知っている人は少なくなる。(100年も過ぎれば昔の事など知る人はいなくなるのだ。)キリスト教の関係者はゆるやかに異教の祀りを排除して行ったのである。が、失敗した例もある。1年12ヶ月の暦や1週間7日の割り振りしたローマ暦である。キリスト教では最初は新しい呼び名を考案したものの、定着できずに結局ローマ神や皇帝の名前が残ってしまったそうだ。因みにクリスマスに贈物をする習慣も、実はローマ時代の冬至に贈り物をする慣習から来ているらしい。バロック(baroque)のサルコファガス(sarcophagus)サルコファガス(sarcophagus)カプツィーナー納骨堂 (カプツィーナ・グルフトKapuzinergruft)の柩ハロウィーンに因んで柩(ひつぎ)の髑髏(されこうべ)だけピックアップしていたのですが、過ぎてしまったので内容を全面的に変えましたサルコファガス(sarcophagus)遺骸を納める柩をさらに納める彫刻のほどこされた石棺(石の容器)の事。例えばエジプトのミイラは何層もの柩に収められているが、一番外側の石の柩(ひつぎ)をそう呼ぶようです。直訳だとサルコファガス(sarcophagus)は石棺ですが、実はもっと深い意味があるようです。言葉としてはギリシャ語由来で「肉を食らう」と言う意味からきているようで石棺自体が死体を分解する・・と言う意味から「食う」が転じたようです。また遺骸を分解すると言う石棺は本来は石灰岩でなければならなかったようです。金属のサルコファガス(sarcophagus)柩の外装を被うサルコファガス(sarcophagus)はどうも時代と共に進化し、素材も多様化して行ったようです。何しろカトリックでは遺骸はそのままできるだけ残さなければならない。最後の審判後に天国に行く時に元の体が必要だからです。(石に食われては困るわけです)さて、石棺ではないから、そもそもサルコファガスとは呼べないのかもしれませんが、この中にさらに柩が納められている・・と言う意味においてはやはりこれはサルコファガス(sarcophagus)です。今回は豪華な装飾が付いたバロック時代全盛の金属製のサルコファガスを3櫃(き)紹介します。特にこのカプツィーナー納骨堂では歴代ハプスブルグ家の人達の柩がたくさんありますが、ブロンズ製や後半は質素な鉄になってきていて、栄華盛衰を感じるラインナップでした。神聖ローマ皇帝 ヨーゼフ1世(Joseph I)の柩ヨーゼフ1世(Joseph I)(1678年~1711年)神聖ローマ皇帝(在位:1705年~1711年) ハンガリー王、ボヘミア王。亡くなった時代順に載せていますが、時代とともにより豪華に変遷してます。神聖ローマ皇帝 カール6世(Kaiser Karl VI)の柩カール6世(Karl VI)(1685年~1740年)神聖ローマ皇帝(在位:1711年~1740年) ハンガリー王、ボヘミア王。ヨーゼフ1世が若く亡くなり即位。彼は弟で本来はスペイン王を継承する予定だった。そしてマリア・テレジアの父である。もはや写真一枚におさまらないのである。神聖ローマ皇帝妃 エリザベト・クリスティーヌ(Elisabeth Christine)の柩エリザベス・クリスティーヌ(Elisabeth Christine)(1691年~1750年)神聖ローマ皇帝カール6世の皇后。マリア・テレジアの母。最初の2櫃(き)はハプスブルグ家出身の神聖ローマ皇帝の柩。3櫃(き)目は神聖ローマ皇帝妃の柩でした。いずれもゴージャスな装飾がほどこされていますが、特徴的なのは、やたらに髑髏(されこうべ・ドクロ)の装飾が多い事です。見ている限りでは、このバロック期に増えている気がします。実際墓だけでなく、バロック時代によく描かれるようになった静物画、バロック・ヴァニタス(barocker Vanitas-Stillleben)では頭蓋骨が必ずと言って良いいくらい登場してきます。死、死神、はかなさ、虚しさ、悲しみをイメージさせる頭蓋骨(スカル・Skull)は死を象徴する寓意表現の素材であり死の記号です。(絵画においては、十字架と共にある時は死後の永遠の生命を瞑想している時だとか・・。)15世紀以降に欧州でしばしば猛威を振るったペストの発生と大量死。どうやらそれらにも起因しているようです。死が最も身近にあった時代だったからでしょうか?それでもちょっと気になるのは、まるで遺骸を守護するように装飾されている点です。私の知らない別の解釈がきっとあるのでしょうね

2014年11月02日

コメント(0)

全5件 (5件中 1-5件目)

1