-

1

GASSHOW 訳してみました

Break Time(一休み)GASSHOW 訳してみましたGASSHOW 歌詞全文GASSHOW 歌詞と訳illion(野田洋次郎)氏の「GASSHOW」と言う曲に感銘いたしました。曲も歌詞も素晴らしいのです。恥ずかしながら、YouTubeで別件の動画から私も最近知ったばかりなのです。まず曲に耳が止まり、何て言う曲? と思っていたら12年も前の曲だった。そして調べて驚いた。「GASSHOW」と言う曲は東日本大震災(2011年3月11日14時46分に発生)の被災地支援のために作られた曲だったそうです。歌詞が古い言い回しをしているので、みなさんすぐに震災の歌とは気付かないかと思います。私もそうですが、震災の歌と言われて聞けばなるほどなのですが・・。タイトルの「GASSHOW」は「合掌(がっしょう)」の意で、文字通り手を合わせて拝むと言う意味内容にになっています。つまり、「GASSHOW」は東日本大震災のレクイエム(Requiem)だったのです。※ レクイエム(Requiem)はラテン語。本来はキリスト教や正教会での死者への追悼のミサから生じた語。死者への祈りから日本では「鎮魂歌(ちんこんか)」と訳された。被災者支援の曲ですから、実は内容も非常に重い。言われて気付く。無意識に心にひっかかったのに納得しました。メロディーも歌詞も非常に趣きのある素晴らしいもの。なぜ今まで知らなかったのか? iTunesで購入してここの所ずっと聴いている次第です。※ YouTubeでカバーで出している方も、ここの所なぜか? かなり増えました。先にも説明しましたが、歌詞は古い言い回しが使用され、抽象的な表現がされてもいるので若い方には解釈がちょっと難しい。※ 全体には古語が使われた韻文の形式で書かれている。「意味を教えてください。」と言う要望が多い理由です。わたし自身、意味を解説しているサイトを見たりしましたが、それらはワードの解説であって、完全に作詞家の意図を解説しきっている人はいない。解らなくて? 濁されている部分もみなさん多々ありました。私も何回も歌詞を見て理解を試みました。わたし自身完全に解釈するのは難しいかとも思いましたが、GASSHOW 訳してみました。これは私の解釈。作詞家の意図するところとは少し違うかもしれませんが、ストーリーは通るよう訳してみました。解りやすくする為に、英語の翻訳で言う所の超訳(ちょうやく)と言う手法で訳させていただきました。つまり歌詞を直訳した訳ではなく、歌の本意を解説的に訳したものです。もし、この歌を知らない方。ぜひ聞いてみてね。illionofficial さんがGASSHOWをYouTubeにもあげられています。リンク GASSHOW (illionofficial)先ず、歌詞全文をのせさせていただきます。次に歌詞と訳を挟む形でのせさせていただきます。GASSHOW 唄・作詞・作曲:illion(野田洋次郎)※ 野田洋次郎 (1985年~ )「illion」はソロ活動の名前で、ロックバンド(RADWIMPS)のボーカルでシンガーソングライター。GASSHOW 歌詞全文猛(たけ)た波が喰(く)らふは千の意思と万(よろず)の生きし(に)御霊(みたま)と一片(いっぺん)の祈り八百万(やおよろず)掬(すく)い給(たま)えとその裂けた命乞ふ声さへも 海に響く鼓膜なく今も何処(いずこ)かの海で絶へず木霊(こだま)し続けるのだろう君の匂いは帰る場所 細い指先は向かう場所万感(ばんかん)の想いで積み上げた今日も 嘘になるなら 真実(ほんとう)などもういらない怒りもせず 涙も見せぬ 空と陸の狭間(はざま)で生きるは現(うつつ)を背に痛みに狂う 我ら似て非なる群れた愚者猛(たけ)た波が喰(く)らうは千の意思と万(よろず)の生きしに御霊(みたま)と一片(いっぺん)の祈り 幾年(いくとし)がまとめて刹那(せつな)に果てた陸に何を唄へば 再び光は芽吹く今はこの調べを蒔(ま)いて 彷徨(さまよ)う友が 帰る道しるべとして出逢えたから ここに在るこの 空っぽだから大事にするよ運命(さだめ)か 采(さい)か 昨日と今日の狭間(はざま)に終(つい)えた 君の御霊(みたま)と引き換えに得た この身のすべては 形見だから 守り通すよはじめてだよ 跡形も無い君に 声を振るわせ届けと願うのはGASSHOW 歌詞と訳猛(たけ)た波が喰(く)らふは千の意思と万(よろず)の生きし(に)突然起きた地震。そして起きた大津波。海が荒れ狂い。轟(とどろき)と共に海は地の上を這って迫り来る。容赦なく押し寄せる水は私たちが無垢に生活していた家々にまで届き、人を襲い海の底に引き込んだ。荒れた海はたくさんの人を飲み込みその命を奪っていったのだ。海が飲み込んだのは人の命だけではない。その人の想いと生きることへの渇望(かつぼう)も・・。御霊(みたま)と一片(いっぺん)の祈り八百万(やおよろず)掬(すく)い給(たま)えと犠牲となった方々の魂に祈りをささげます。八百万の神々様、どうか彼らの魂を救ってください。どうかお願いします。(( -.-人 その裂けた命乞ふ声さへも 海に響く鼓膜なく今も何処(いずこ)かの海で絶へず木霊(こだま)し続けるのだろう突然の津波。そもそも何が起きたか解らずに海に襲われた人ばかりだったろう。「神様、助けて。」「誰か、助けて。」そんな絶叫もむなしく、海は容赦なく、彼らを飲み込んで行ったのだ。そして今も彼らの「叫び」は海に閉じ込められたまま、波間を漂い、ずっと木霊(こだま)のように、さまよっている事だろう。君の匂いは帰る場所 細い指先は向かう場所君の匂いのする所に帰りたい。貴方が私の帰る場所だった。今、君はいない。私は(どこかに)進まなければならない。それは僅かに、指先に見える心もとない細い道でしかないけれど。万感(ばんかん)の想いで積み上げた今日も 嘘になるなら 真実(ほんとう)などもういらない一生懸命生きて、働いて積み上げて得た幸せ。それらが一瞬にして壊され、まるでウソだったかのように現実から消えて無くなるのなら、真実さえ、受け入れたくはない。怒りもせず 涙も見せぬ 空と陸の狭間(はざま)で生きるは現(うつつ)を背に痛みに狂う 我ら似て非なる群れた愚者もう、怒る気持ちも、涙も流さない。希望も夢も無く、私は現実の世界で淡々と生きている。残された者の現実は皆辛い。生きるのは苦しい。悲しみや痛みに捕らわれ続けているからだ。猛(たけ)た波が喰(く)らうは千の意思と万(よろず)の生きしに荒れた海はたくさんの人を飲み込みその命を奪っていった。御霊(みたま)と一片(いっぺん)の祈り 幾年(いくとし)がまとめて刹那(せつな)に犠牲となった方々の魂に祈りをささげます。幾年も積み上げて来られた人生をたった一瞬で葬り去られた無常に・・。果てた陸に何を唄へば 再び光は芽吹く海に荒らされ荒廃した大地。私たちはどうしたら再び光を取り戻す事ができるのだろう。今はこの調べを蒔(ま)いて 彷徨(さまよ)う友が 帰る道しるべとして今、できる事は祈りを込めて、海に飲み込まれた彼らの魂が戻る道しるべとなるよう街を復興させなければならない。出逢えたから ここに在るこの 空っぽだから大事にするよ貴方と出あえたから今の自分がいる。虚無感でいっぱいだけどそれ(自分自身)は大事にするよ。運命(さだめ)か 采(さい)か 昨日と今日の狭間(はざま)に終(つい)えた 君の御霊(みたま)ともともと運命だったのか? 神の采配だったのか? 一瞬にして消えてしまったあなたの魂。引き換えに得た この身のすべては 形見だから 守り通すよ貴方の命と引き換えのように残ったわが身。これも貴方の形見だから大事にするよ。はじめてだよ 跡形も無い君に 声を振るわせ届けと願うのはもうこの世にいない貴方。貴方の遺物(遺骸の一部)さえ見つかっていない。貴方の体も魂もどこにあるか解らない。(拝むべき、墓も無い。)それでも、頼むから、この祈りの気持ちが貴方に届いてほしいと、初めて思った。切に願っているよ。東日本大震災で被災され、家族を失われた方々の気持ちを考えながら訳させていただきました。亡くなられた方々へ、深く哀悼の意を表させていただきます。自然災害とは言え、突然命を奪われた方々の無念さは言葉では言い表せない思いがあるでしょう。その気持ちは歌のように今も波間を漂っているかもしれない。魂はもしかしたら、まだ成仏されていないかもしれない。残された家族がそう思い悩まれているかもしれない事も想像に難くない。この「GASSHOW」と言う曲は残された者たちの苦悩の歌でもあるのだと、訳していて改めて感じました。逝った者も辛い。残された者はもっと辛い。せめて彼らの魂が全員救われてくれるなら・・。少しは心が晴れる。日本を統べる八百万の神々なら、彼らの魂を救いあげる事ができるかもしれない。私もそう願っています。m(_ _)million(野田洋次郎) 氏は短い言葉で非常に多くの事を語っていたのです。そして端的に被災された方々の気持ちを吸い上げて言葉にしている。作家ではなく、ミュージシャンなのに凄い方だな。と思いました。( ̄人 ̄)

2025年04月19日

閲覧総数 18115

-

2

ルーヴル美術館 8 (天井の装飾)

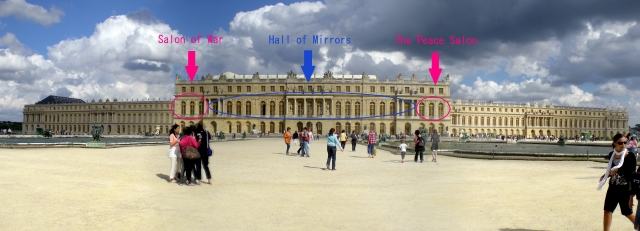

ルーヴル美術館 8 (天井の装飾) フランス(France)パリ(paris)セーヌ川右岸1区ルーヴル美術館(Musée du Louvre) Part 7ルーヴル宮殿室内装飾ルーヴル宮殿の室内・・と言っても下は作品の展示になっているので、天井ばかりですが、あまりに素晴らしかったので写真にとっていたものから少し紹介します。宮殿内の様式や時代もまばら、撮影場所も定かではないですが主にバロックです。最後に変わり種もありますが・・。さすがフランス王家の宮殿です。やっぱりゴージャスです1650年代to欧州では建築、絵画、彫刻、演劇、音楽と、文化の潮流がバロック芸術へと移行。ルイ14世の改修はそんな中で行われています。ルイ14世の宰相マザランはイタリア出身であった為に1640年代からイタリア・バロックが導入。特に建築家フランソワ・マンサールは、古典的なバロック建築を好んだようで1667年~74年)のそれは、フランス古典主義建築の最も完成された姿、ルイ14世様式とも呼ばれるようです。部屋のコーナーを飾るこうした彫像は単体でも貴重な美術品です。ローマに留学していた画家ル・ブランは、ベルサイユの内装をローマ・バロック様式で手掛けていますが、天井装飾は、スタッコ装飾またはトロンプ・ルイユ(だまし絵)の技法による額縁に縁取られた天井画を描いています。それに対してここにトロンプ・ルイユ(だまし絵)の技法はありません。すべてリアル彫像になっています。ところで、ルイ14世は、ルーヴル宮殿の改修に巨費を投じながらも、1660年宰相であったマザランが死去すると、忌まわしい思い出のパリを捨て父王の好んだベルサイユに王宮を移してしまいます。(1678年ルーヴルの工事も中止)ニコラ・フーケのヴォー・ル・ヴィコント城のせいだけではありません。僅か4歳で即位したルイ14世にとってパリは内乱の多い恐ろしい街だったようです。一説には潜在的な民主嫌悪症があって、ルーヴルがパリの民衆に取り囲まれているのが不安だった・・と言われています。昨年6月の「ベルサイユ宮殿 1」と3で紹介。本当に、「威厳」と言うものを感じる装飾です。ベルサイユよりこちらの室内装飾の方がお金がかかっていると思います。6月「ベルサイユ宮殿 3 (ベルサイユ宮殿とパロック芸術)」でフランス・バロック様式について少し紹介しています。ベルサイユは当代唯一の芸術家の御三家(美術家、建築家ル・ボー、画家ル・ブラン、造園家ル・ノートル)が造りあげたトータル芸術で、傑作ではありますが、ルーヴルはベルサイユの装飾より私好みかもしれないかなり傾向の違うこの部屋は新古典様式の影響ありつつ・・の帝政様式なのかもしれません。帝政様式(Style Empire)建築での帝政様式はあまり見かけませんが、基本はデザインの様式です。ナポレオンのフランス第一帝政時代に始まりフランスの地位を理想化することを意図したもの・・だそうで、分類としては第2次新古典様式と見なされる場合も・・・。帝政・・Empire のフランス語発音からアンピール様式、英語読みでエンパイア・スタイルとの呼び方もあります。(私はナポレオン様式と呼んでますが・・家具では赤色に金彩色のテキスタイルが特徴かもしれません。足や肘掛けがエジプトを思わせる派手な彫刻がある場合も。本当にどこもかしこも、「凄い」に尽きます。絵画だけ見て帰るのはもったいない。おそらくナポレオン3世の時代か? より新古典様式でも帝政様式の色濃く出た装飾の部屋。なかなか見られない装飾です。例えるならギュスターブ・モローの絵画のようです。絵画部門、最近写真撮影ができるようになったので若干あるのですが。気がついたら連休に突入・・・明日からちょっとお出かけですパソコン持って行くので更新なるべくするようにしますが、休日バージョンで行きますルーブル美術感一応終わりです。back numberリンク ルーヴル美術館 1 (ニケ、ヴィーナス他、彫刻)リンク ルーヴル美術館 2 (ギリシャ彫刻)リンク ルーヴル美術館 3 ( ミケランジェロの奴隷像)リンク ルーヴル美術館 4 ( オリエント美術)リンク ルーヴル美術館 5 (オリエント史)リンク ルーヴル美術館 6 (エトルリアの棺)リンク ルーヴル美術館 7 (宮殿小史)ルーヴル美術館 8 (天井の装飾)

2010年04月30日

閲覧総数 2080

-

3

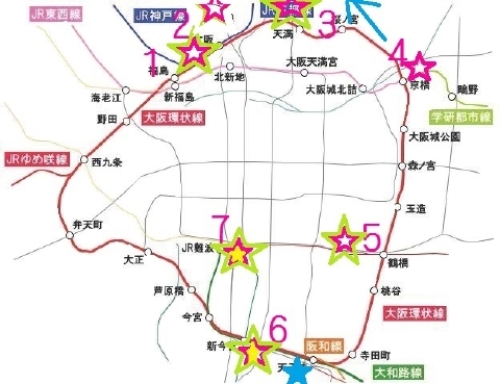

アジアと欧州を結ぶ交易路 17 大航海時代の帆船とジェノバの商人

ラストにback number入れました。すっかり忘れていました。今回は、大航海時代を支えた船の事を入れたいと思います。写真は南アフリカ、ケープ半島の喜望峰です。いわゆる船の始まりはガレー船(galley)である。動力はオールのみのガレー船(galley)と帆とオールによる動力で船を動かすタイプのガレー帆船が存在する。※ 紀元前の戦闘においてすでに利用されていた船。そのオールを動かす行為は人力であるから長時間航行には限界があった。寄港地を多く必要としたので割と陸の近くを航行した船である。ガレー船にも小なり大なりの船があり小型のガレー船でマストが1~2本。オールの数はその用途でも変わった。ただの運搬船の場合は積荷の重量を優先して漕ぎ手は少くない。つまりオールは少ない。※ 小型のガレー船フスタ(fusta)は漕ぐよりも帆走をメインとしていた。マストは1本。が、軍用船の場合、速度が重視されるから漕ぎ手は増える。昔は戦士がそのまま漕ぎ手となっていた。後に大砲など銃器も積むようになると重量も増しオールの漕ぎ手の数も増える。※ 兵士50人~150人程度?当然、船自体が大型化する。食糧や水などの供給の為に長時間航行には限界があり、補給と休息の為の寄港地も増える。※ ガレー船については、以前「海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦」の中「ガレー船(galley)の変遷」のところで紹介しています。リンク 海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦上に紹介したガレー船は地中海の比較的穏やかな海で誕生したものだ。ジブラルタル海峡を出て外洋に出ると、海にはただならぬ風と海流が存在し、海も荒れた。安全な寄港地だってあるかわからない。外洋航海を目指した彼らは外洋に耐えられる船造りの必要性に迫られる。特に水面(喫水)から上甲板までの距離(乾舷・Freeboard)は重要である。外洋は波も高くなるので船の乾舷を大きく(高く)しないと沈没しやすい。ポルトガルのエンリケ王子は未知への航海に踏み出し海図を少しずつ書き足した。同時に船の開発もしたとされる。彼がエンリケ航海王子(Prince Henry the Navigator)(1394年~1460年)と呼ばれるのは、彼の元にそれら研究が推し進められていたからだ。彼らは遠洋航海に適した大型の船の開発と、未知の探検に適した船の開発を成功させた?※ ポルトガル南部のサン・ヴィセンテ岬(Cape San Vicent)に王子のヴィラがありそこに研究施設と学校があったとされる。大航海時代、当初、世界の植民地化においてポルトガルとスペインの独壇場となったのは、外洋に出て行ける船を持っていた両国だけだったからだ。ところで船の写真はほぼウィキメディアから借りました。船の本探しましたが無いのです。あっても近年の帆船の本ばかり。中世の帆船を詳しく順序立てて解説している本が欲しかった。アジアと欧州を結ぶ交易路 17 大航海時代の帆船とジェノバの商人嵐の岬から喜望峰に名称変更大航海時代の船Georg Braunの鳥瞰図キャラベル船(Caravel)キャラック船(Carrack)ガレオン船(Galleon)ケープ・ポイントと希望の岬ジェノバの商人(The Merchant of Genoa)ポルトガルとの関係ジェノバの商人の見返りは何か?スペインとの関係ジェノバ人の報酬帆船の風フォールス湾シール島自然保護区(False Bay Seal Island Reserve)嵐の岬から喜望峰に名称変更ケープ・ポイント(Cape Point)からの喜望峰(Cape of Good Hope)少し時化(しけ)た時の喜望峰(Cape of Good Hope)少しの時化でも沿岸は岩場が多いせいか波が立ってますね。ケープ半島(Cape Peninsula)の南端に喜望峰(Cape of Good Hope)はあるが、実際はケープ・ポイント(Cape Point)の方が少し南。もっと言えばアフリカ大陸の最南端は喜望峰ではない。ケープ半島南端は岩礁がすごくて海底が渦巻いているのかも。バルトロメウ・ディアス (Bartolomeu Dias)は実際、アフリカの最南端であるアガラス岬(Cape Agulhas)まで進み船をターンさせた。実は喜望峰(Cape of Good Hope)を発見するのはその後なのである。彼はアフリカ大陸の南の海で嵐に遭って13日間漂流。気付いたらアガラス岬まで来ていたのである。アガラス岬はアフリカ大陸の最南端と言うだけではない。実はここはインド洋(Indian Ocean)と大西洋(Atlantic ocean)の分かれ目なのである。それは海流(Agulhas Current)により明確に分断されている。だから彼はそこより先に進め無かったのだろう。遭難してさんざんな目にあい彼はやむなくターンしてケープ半島(Cape Peninsula)の南端まで戻る。彼はそこを嵐の岬(Cabo das Tormentas)と報告したそうだ。※ 帰りはベンゲラ海流(Benguela Current)に乗るので早い。希望の岬(Cape of Good Hope)と名を変えさせたのはジョアン2世(João II)(1455年~1495年)。東方への道が開けた「希望」が込められた名前らしい。日本ではなぜか「喜望」が用いられているが・・。大航海時代の船ポルトガルが喜望峰に到達するのは1488年。喜望峰に到達したバルトロメウ・ディアス (Bartolomeu Dias)(1450年頃~1500年)はキャラベル船(Caravel)2隻と補給船1隻でリスボンを出港。一方スペインからクリストファー・コロンブス(Christopher Columbus)(1451年頃~1506年)が大西洋横断するのは1492年の事。コロンブスはキャラック船(Carrack)のサンタ・マリア号(La Santa María)を旗艦としてピンタ号とニーナ号と言う少し小型のキャラベル船(Caravel)の3隻でパロス(Palos)港から出港。コロンブスの船は何れも中古船だったそうだ。それにしても二人はほぼ同級生だったのね。大航海時代を迎えるにあたり、まず造られた船は外洋に出られる船だ。高波にも沈まない安定した船体の船。すでにベースはあったと思われる。遠洋航海が始まると食糧など物資がたくさん詰める船倉も必要になる。交易品を積む上でも必要だ。そのうち到達した未開地の探索の為の船も必要となる。入江や川を遡上しての探検に適した小廻りがきき機動力のある船も必要とされた。植民の為の侵略が始まると、現地との争いも起こる。相手を威嚇する為に砲台の数も増えて行く。植民地との運送船には護衛する船が併走するようになる。護衛船は砲台の数を増やし戦列艦と呼ばれる砲撃戦用の完全なる軍船に進化もみせる。また砲台は減らして速度を重視したフリゲート(Frigate)も生まれている。つまり大航海時代に生まれたガレオン船(Galleon)は、戦える船として輸送と兼務した活躍をみせる。Georg Braunの鳥瞰図1572年のポルトガル、テージョ川(Tagus river)河口のリスボン港ドイツの地形地理学者 ゲオルク・ブラウン(Georg Braun)(1541年~1622年)が編集長として世界で最も重要な都市? として編纂した本「Civitates Orbis Terrarum」Volume 1、1572 からの出展? ウィキメディアから借りましたが、これの原本はハイデルベルク大学図書館のデジタル・アーカイブらしい。ゲオルク・ブラウン(Georg Braun)は546の都市の展望、鳥瞰図や地図を編纂。1572年から始まり1617年にVolume 6(第6巻)まで刊行している。当時も役に立ち、且つ後世の重要な歴史的資料にもなってます。ポルトガルではキャラベルは2本マストの三角帆が好まれたと言う。新機種 大型のガレオン(Galleon)ここにはかつてのガレー(Galley)と小型ガレーのフスタ(Fusta)もいます。キャラック(Carrack) とキャラベル(Caravel)はなんとなく分けたので間違っているかも・・。大航海時代初期に利用されたキャラック船(Carrack)もキャラベル船(Caravel)も共にポルトガルが開発した? と考えられいる。外洋航海の為に開発された安定性と容積の大きいキャラック船(Carrack)。未知の土地での探検に適した小廻りのきくキャラベル船(Caravel)確かに探検用のキャラベル船(Caravel)の完成型はポルトガルであったとは思うが、外洋航海用のキャラック船(Carrack)はポルトガルではなくジェノバの造船所が開発したものだった? 可能性もある。何しろジェノバは1312年の段階ですでにカナリア諸島まで到達していたし・・。実際、ジェノバは船も売ってたからね。海洋共和国ジェノバの事は「アジアと欧州を結ぶ交易路 12~14 海洋共和国」編の中で書いています。リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)※ 海洋共和国ジェノバ(Genoa)と交易先,十字軍遠征に対するジェノバの功績、海洋共和国ジェノバ(Genoa)の快進リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 13 海洋共和国 2 ヴェネツィア(Venezia)※ キリスト教国の逆襲、十字軍(crusade)の中、十字軍効果の経済リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊※ ヴェネツィアvsジェノヴァの交易キャラベル船(Caravel)1450年頃、ポルトガルの国家管理の下で開発された探検船と言われている。それは確かに、エンリケ王子(1394年~1460年)のチームが、必然により開発した船だったかもしれない。先に紹介したよう1488年、バルトロメウ・ディアス(Bartolomeu Dias)(1450年頃~1500年)が喜望峰に到達した時に利用していた船である。しかもキャラベルは浅い沿岸海域で上流に航行する事が可能。まさに西アフリカの川を遡上しての探検の為に開発されたような船だ。50〜160トン、マストは1〜3本。3.5対1、狭い楕円体フレームを持つ。初期のキャラベル船の平均の長さは12〜18 m 39〜59トン。また、初期のキャラベル船は2つまたは3つのマストを搭載。後に4本のマストも。サイズで用途も変わるからマストの数は船のサイズによるだろうし、当然用途で異なる。また帆の形などで機能性はかなり変化する。帆の操作次第で風上に向かって航行する事も可能。小型ゆえ積載量は限られるが、その操作性と機敏さから非常に高速での移動も可能だったらしい。三角帆のキャラベル船 ウィキメディアから借りました。パリの国立海軍博物館のコレクションからのポルトガルのキャラベル船のモデル。3本のマストを持つ小型の帆船で、小廻りもきくし高い操舵性を有していた。当時ポルトガルは西アフリカ沿岸から川を遡っての未開地での調査と同時に植民地や鉱物資源を探していた。探検家たちは機動力を求めてラテンセイルを備えたキャラベルや100トン前後の軽キャラックなど小型帆船を求めたのだろう。特にポルトガルでは三角帆のラテンセイル(lateen sail)が好まれたらしい。四角帆のキャラベル船 ウィキメディアから借りました。ヨット (yacht)の語はオランダ語の 「jacht」から由来するらしいが、ヨットのルーツ自体はポルトガルのキャラベル船(Caravel)だったのではないか? と思った。ところでコロンブスの旗艦のサンタマリア号はキャラック船(Carrack)であるが、ピンタ号とニーナ号はキャラベル船とされている。小さいピンタ号やニーナ号の方が動きも迅速なのでコロンブスは旗艦のサンタマリア号よりも好んだと言う。ニーナ号(La Niña)の復元船横帆を帆装に持つキャラベル船 写真はウィキメディアから借りました。ニーナ号のマストの数は現在も論議中。2~4本?排水量およそ60トンで船団の中で一番小型だったと言うが、これを見る限りではほぼ漁船。ピンタ号(La Pinta)の復元船横帆を帆装に持つキャラベル船 写真はウィキメディアから借りました。スペインのパロス(Palos)港のドッグに繫留されているピンタ号(La Pinta)の復元船。約60〜75トンの約15〜20mの小さなキャラベル船ピンタ号とニーナ号はキャラベル船とされているがポルトガルのキャラベル船とはちょっと違う気がする。キャラック船(Carrack)ポルトガルではナウ(Nau)、スペインではナオ(Nao)と呼ばれた。キャラベル船(Caravel)よりも大型のキャラック船(Carrack)も、14~15世紀にポルトガルで開発されたとされている。全長は30mから60m。3本~4本のマスト。丸みを帯びた船体は全長と全幅の比は3:1。特徴的な複層式の船首楼、船尾楼を有する。船の安定性は高く、外洋航路での貿易船として都合が良く、貨物と物資の積載能力も高かった。ポルトガルのキャラック船は、当時は非常に大型の船であり、多くの場合1000トンを超えていたと言う。コロンブスの旗艦であるサンタマリア(Santa Maria)。レプリカのキャラック船(Carrack)の写真をウィキメディアから借りました。キャラック船(Carrack)コロンブスによるアメリカ大陸到達500周年(1992年)記念のイベントとしてサンタ・マリア号、ピンタ号、ニーニャ号の船団三隻が復元。製作は1986年に開始され、復元された船体は1992年にスペインで開催されたセビリア万博で展示。下は船体部分のみカットしたものです。キャラック船(Carrack)のシンプル図。(ウィキメディアの図を借りました。)冒頭も紹介したが、それまで地中海で使用されていたガレー船は沿岸航行が主流。外洋航海ではより強い風と海流に絶えうる転覆しない安定した船の開発は必須。高波にも安定する船体を持つキャラック船(Carrack)に近い船はすでにジェノバやポルトガルでは利用されていたと思われる。先にも触れたが、ジェノバも早くから地中海からジブルラルタル海峡を出て大西洋を北上。北海への航路を持っていたから当然、大西洋の高波にも絶えうると同時に積荷を汚さず、濡らさず運ぶ為の広い船倉を有した船の開発はポルトガルより先だったと思われる。ハンザ同盟で栄えるブルージュの羊毛製品をポルトガルが独占的に取引するのは1430年以降である。ブルージュの羊毛のタペストリーの御得意様はローマ教皇庁であり、その運搬をジェノバが担っていたと考えられるからだ。※ ジェノバとローマ教皇庁の関係は十字軍以前に遡る。前に「アジアと欧州を結ぶ交易路 15 大航海時代の道を開いたポルトガル」の中、「海洋王国ポルトガルの誕生」ですでに書いているが、リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 15 大航海時代の道を開いたポルトガルポルトガルが海洋王国を目指したのは1317年頃。第6代ディニス1世(Dinis I)(1261年~1325年)(在位:1279年~1325年)の時である。以降、ジェノバの商人をリクルートして船や航海、交易のノウハウをポルトガルは獲得していく。第10代ジョアン1世(João I)(1357年~1433年)(在位:1385年~1433年)の時代にはポルト港に400~500隻の船が出入りするほどの立派な海洋王国に成長を見せていた。そのジョアン1世(João I)の娘イザベル・ド・ポルテュガル(Isabelle de Portugal)(1397年~1471年)が1430年1月、ブルゴーニュ公フィリップ善良公に嫁いだ。結婚の縁きっかけでポルトガルと北海方面の通商が始まったと思われる。※ イザベルとエンリケ王子は同母兄妹である。※ 仕入れた羊毛タペストリーは北アフリカでイスラムの商人とも取引されていた。取引自体はポルトガルではなくジェノバの商会が行っていたと思われる。造船に関しては、そもそもジェノバの方が歴史は深い。ジェノバの造船造りのノウハウを得てまた人材を引き抜いてポルトガルが開発した可能性もある。何れにしても、この外洋の高波や海流に絶えうる安定の大型輸送船キャラック船(Carrack)は、ガレオン船(Galleon)が登場するまで大西洋航路で主流の大型船であった。※ ガレオン船は16世紀半ば頃登場。下はポルトガルが軍船として開発したキャラック船(Carrack)サンタ・カタリナ・ド・モンテ・シナイ(Santa Catarina do Monte Sina)部分を拡大一見ガレオン船(Galleon)だと思っていたが・・。船底は広く安定してますね。もしかして?ポルトガルは軍船もキャラックから発展しているのでガレオン船は造っていなかったかもしれない。1547年、ポルトガルはキャラック船(Carrack)で種子島に到達。ガレオン船(Galleon)は16世紀半ばにはすでに開発されていたが、日本に来たポルトガルの交易船は最後(1638年)までキャラックのままだった?※ 数々の屏風絵に彼らと船が描き残されている。すべてキャラックだ。下は神戸市立博物館所蔵のコレクションから狩野内膳作「南蛮人渡来図」屏風絵からウィキメディアで借りました。上は部分。下が全景。狩野 内膳(1570年~1616年)安土桃山時代から江戸時代初期の狩野派の絵師制作年 1570年~1616年因みに1637年の暮れに勃発した島原の乱が決定打? となって日本政府はポルトガルを排除し、交易相手をプロテスタントのオランダ国に乗り換えたのである。詳しくは以下に書いています。リンク デルフト(Delft) 7 プリンセンホフ博物館と 番外、出島問題(中世日本の交易)ガレオン船(Galleon)ガレオン船(Galleon)はキャラックから発展したとされる遠洋航海用の船。16世紀半ば〜18世紀頃主流の帆船。キャラックより小さめの船首楼と大きい1〜2層の船尾楼を持ち、4〜5本のマストを備え、1列~2列の砲台を備えて敵の襲来を防ぐ事も可能。大航海の時代には武器も必須。護衛船として有用な船だった。ガレオン船の全幅の比は1:4。(キャラック船は1:3 )キャラックよりも幅に対しての全長が長くスリムな船。形状だけでキャラックより速度が出ただろう事は解る。積載量も大きいが、喫水も浅く速度は出る反面、船体のスリムさ。重心は上に行くので安定性に欠ける。いざと言う時に転覆しやすい船であったそうだ。ガレオン船(Galleon)のシンプル図。 (ウィキメディアの図を借りました。)海上輸送で利用されると同時に大量の砲台を配備できる船は戦闘に特化した戦列艦へと発展もしている。スペインのガレオン船(Galleon)の軍船 (絵画部分)スペイン船(上図)とオランダ船(下図)では砲台の数が違う。スペインのガレオン船は、3本マストを搭載。船体は500〜600トン砲台の数が多く豪華で派手。見た目重視? 見た者を圧倒させる目的があったのだろう。先にガレオン船は吃水が浅い為に速度も出ると紹介したが、この船に関しては性能は悪くスピードも出なかったらしい。ただ、並んだ砲台により一斉砲撃戦術が確立された戦列艦となっている。植民地間を行く商船兼護送軍船でもあったので特にスペインでは大型化される傾向にあったらしい。スペインでは新大陸の護衛艦として活躍。オランダのガレオン船(Galleon)の軍船 (絵画部分)原画 米国ワシントンD.C.の国立美術館(The National Gallery of Art) 出展(ウィキメディアから)タイトル オランダとスペイン軍艦の遭遇(A Naval Encounter between Dutch and Spanish Warships) 1618〜1620年画家 Cornelis Verbeeck (1585or1591年~1637年頃)オランダ黄金期の海専(うみせん)の画家スペインとの80年に渡る戦い(1568年~(休戦1609年~1621年)~1648年)を経てオランダは独立。※ オランダを導いた中心人物がオラニエ公ウィレム1世(Willem I)(1533年~1584年)つまりこの絵はオランダvsスペインの80年戦争の最中の絵なのである。但し、描かれた年代は1618〜1620年とされている。だとすると休戦期間(1609年~1621年)ただ中になってしまうが・・。ケープ・ポイントと希望の岬下図は南アフリカのケープタウン界隈です。喜望峰はケープ半島の最南に位置しています。大西洋側からの喜望峰(Cape of Good Hope)フォールス湾(False Bay)側からの喜望峰喜望峰の手前 ダイス海岸(Diaz Beach)新ケープ・ポイント(Cape Point)からの喜望峰(Cape of Good Hope)ここまで上るのは至難です。途中からフニクラ(Funicular)があります。Flying Dutchman Funicularのレール目指すは新ケープ・ポイントの灯台(New Cape Point Lighthouse)New Cape Point Lighthouseまでラストは階段です。下の灯台はウィキメディアから借りてきました。大西洋側の旧? ケープ・ポイント 喜望峰(Cape of Good Hope)の看板このあたりはケープポイント自然保護区(Cape Point Nature Reserve)なっている。マクレア海岸(Maclear Beach)ジェノバの商人(The Merchant of Genoa)大航海時代の主役は確かにポルトガルとスペインであるが、細かく見て見ると、何れの国も海洋共和国ジェノバ(Genoa)との関わりが深い。深い・・と言うよりは何れの国も全面的に金銭をジェノバ(Genoa)に頼っている・・と言う関係だった。ポルトガルとの関係ポルトガルが海洋国家になる為にジェノバの商人を国家がリクルートしたと言う事はすでに「アジアと欧州を結ぶ交易路 15 大航海時代の道を開いたポルトガル」の所で触れているが、海運事業を立ち上げ、国際交易に参加する為のノウハウもすべてジェノバ商人の指導を受けている。※ ポルトガルが海洋王国を目指したのは1317年頃、第6代ポルトガル王ディニス1世(Dinis I)(1261年~1325年)(在位:1279年~1325年)の時商船を持ち運営するのは、ただ船があって船員を雇えば良いと言うだけのものではない。交易をするとなれば、それは技術だけではなく商売をする上で金融のノウハウも必要になる。当然、運営の資金の調達から契約の仕方、経理、法律など事務的な事のノウハウも必要となる。また、ポルトガルは100年後には自国での造船も行っている。それらの全てをジェノバの商人らがお金も貸し付け指導もしていたのである。ではジェノバの商人の見返りは何か?実はこの頃(1312年)にはジェノバの航海士がカナリア諸島にすでに到達していた。ジェノバはアフリカ大陸からもたらされる金にすでに目をつけ、西アフリカ方面に関心を寄せていたらしいのだ。ポルトガル高官の中にはリクルートされたジェノバ人も入っていた。ジェノバの商人はポルトガルに海運のノウハウを教えると共に自分達の通商に有利に計らえるよう契約? 特権? があったのだろう。1415年、ポルトガルは北アフリカのセウタに侵攻した。この時も当然バックにはジェノバがいた。※ 北アフリカの金の取引の市場は他に移転してしまい予定が外れた。しかもセウタからは何も得られなかったが・・。ポルトガルによる外洋航海にジェノバは当然力を貸している。セウタは失敗したが、もしかしたらエンリケ王子をそそのかして海洋に興味を持たせ、ポルトガルを外洋航海に向かわせたのは彼らだったのかもしれない。1425年にはポルトガルによるマデイラ諸島(Madeira Islands)への植民が始まっていた。ここにはジェノバ人によりサトウキビが持ち込まれ15世紀中には黒人奴隷を使用してのサトウキビ畑の一大プランテーシヨン(plantation)ができあがり欧州へ輸出された。ジェノバのサン・ジョルジョ商会が出資。マデイラ諸島は欧州の砂糖の主要な供給地となっていた。また、マデイラ諸島はブドウの一大産地でもありポートワイン(Port Wine)と同じく酒精強化ワインのマデイラ・ワイン(Madeira wine)の産地である。※ フォーティファイド・ワイン(fortified wine)について書いています。リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブス1427年にエンリケ王子が派遣した船長によりアゾレス諸島(Azores Islands)が発見される。ここは小麦粉とブドウと藍(あい)色の染料となる大青(たいせい)の産地に育てられた。1440年、セネガル川河口で金の交易が始まる。※ 金はセネガル川上流のサハラ地区? で採掘されそれ以前は北アフリカのイスラム商人の隊商によって北アフリカの港に運ばれていた? らしい。1450年、大西洋中央に位置するカーボベルデ (Cabo Verde)で奴隷を使用してのサトウキビのプランテーションがジェノバ資本で始まった。後にポルトガルが南米ブラジルを植民地化すると、そこにもジェノバ資本のサトウキビのプランテーションができあがる。つまり表看板はポルトガル国であるが、大西洋上、マカロネシア(Macaronesia)でのプランテーションや西アフリカでの交易にはジェノバ商人の資本とサポートが多大に入っていたと言う事実だ。それにしても15世紀以降の欧州の砂糖の市場はジェノバの商人が独占していたのかな?マカロネシア(Macaronesia)アフリカ西の大西洋上の島々、マカロネシア(Macaronesia)に属するマデイラ諸島、アゾレス諸島、カナリア諸島、ベルデ岬諸島の大半にジェノバの資本が入り、15世紀にはすでに欧州への食料庫として大量生産のシステムで開発が進められていた。※ プランテーション (plantation)・・ 大農園による生産システム驚きなのはそれだけではない。ジェノバの商人はすでに新天地にもかかわっていた大西洋上のマカロネシアでのプランテーションが確立される頃、1453年5月、コンスタンチノポリスが陥落している。すでに(1381年)トリノ講和条約にてジェノバは東方交易の利権を全て失っていたが、かつては黒海周辺に植民都市をたくさん持っていたジェノバである。さらなる影響もあった? いや、逆に商機を得た?ジェノバは窮地に落ちたと思っていたが・・。地中海を捨て、大西洋に、南米に。ジェノバの商人根性、先見の明。ヴェネツィアと違った意味で凄いと思った。スペインとの関係スペインが大航海時代の覇者となるきっかけを作ったのがコロンブスによる新大陸の発見。その新大陸発見はコロンブスによる持ち込み企画で、当初はポルトガル王もスペイン王も断った非現実の冒険企画だった。でも、その夢の企画に乗って現実に近づけてくれたのが、コロンブスと同国人のジェノバの商人だった。実はジェノバ人は12世紀にはすでにスペイン国内で商業金融を営んでいたと言う。つまり12世紀にはジェノバの資本がスペイン(カステーリャ、アラゴン、レオン)に入っていたと言うことだ。しかも、彼らはスペインから免税や徴税権などたくさんの特権を受けていた。それもこれも実はスペインの王室も貴族も財政的に苦しく、王や貴族は自分らが持っていた諸々の特権を借金の代わりにジェノバ人に譲渡していたからなのだ。今回大きいのはジェノバの持っていた徴税権である。教会、騎士団、警察組織などの徴税権を持っていたジェノバはそれらの中から融通の利く税収入を一部コロンブスの航海の為に捻出している。コロンブス自身も個人でジェノバの銀行から借金もしている。実際問題として、大航海の為に一番必要なのは資金である。その資金を捻出できたのは、国王ではなく、ジェノバの商人だったと言う事実なのだ。だからコロンブスがジェノバの商人を味方につけた事は間違いなくこのプロジェクトの成功の鍵となった。※ コロンブスはジェノバ出身者。同国人だったと言うのが大きかったかも・・。つまり、コロンブス探検隊による「インディアスの事業」は表向き、カステーリャの王室が行った事業であったが、実際ジェノバ商人らによる経済力で実行し、成功できた。そして成功した暁には、ジェノバの商人は使ったお金以上の回収を望んでいたからコロンブスはそれに応える成果が何より先に欲しかった。コロンブスとスペイン帝国の名誉は後の話だ。それにしても商人らは本気で期待していたのか? 最初からギャンブルと思っていたのか?ちょっと気になる。ジェノバ人の報酬コロンブスが到達したのは、アジアでは無かった。そこは、インドでもなくジパング島でもなかったが、金鉱が見付けられたのはまさにラッキーだった。スペイン帝国は南米から産出された金をジェノバへの返済金? 報酬? にしている。ヴェネツィア駐在のスペイン大使の報告(1595年)1530年以後、8000万ドゥカード(ducato)の金銀がスペイン船によりアメリカ大陸から欧州に運ばれた。※ ドゥカート金貨はヴェネツィア共和国の当時の冶金技術で精製できる最高峰の純度を誇る金3.545gで純度99.47%の金貨。(8000万ドゥカートで金283.6トン?)しかし、全てがスペインのもうけになったわけではない。1530年から1595年までの間にその30% (2400万ドゥカード)がジェノバ人のものになっていたと伝えている。金鉱が見つかった時の取り分30%? それは最初の契約にあったのかも知れない。地中海交易でヴェネツィアと争って負けたジェノバは東洋の物産を諦めはしたがスペインやポルトガルの航海に投資していたので大航海時代に双方の交易に係わり利益を得ていたのだ。実際、スペインが南米に開いた植民地、また鉱山開発に初期投資し、アメリカ大陸との貿易に大きく組入っていたジェノバの商人。ヴェネツィアの商人よりも柔軟でやり手だったかもしれない。帆船の風地球を吹く風は大きく2種に分けられる。一年中ほぼ同じ方向に吹く恒常風(constant wind)と、夏と冬で風向が変動する季節風(モンスーン・monsoon)である。恒常風は大気大循環に伴い緯度帯ごとの循環で3種に分けられる。極東風(Polar easterlies)、偏西風(Westerlies)、貿易風(Trade wind)※ 北半球、南半球共に3つの帯がある。季節風(monsoon)は地域で異なる。日本では、冬季には陸から海へ北西風が、夏季には海から陸へ南東風が吹く。帆船の航海には風が重要なので、昔は船乗りの経験による勘(かん)で風を読んでいたのだろうが、外洋に出た大航海では地球規模の風の影響を受ける。恒常風と季節風を読めなければ外洋の航海は成しえなかった。まさに貿易風(赤道前後30度)はこの風を利用して帆船が海を渡ったことに由来するらしい。そもそもそれら風は地球の自転に起因する。だから北半球と南半球では、極東風、偏西風、貿易風の風向は反転している。下の図はオリジナルです。図を補足するのが下です。北極・・・・極渦(きょくうず・polar vortex)極高圧帯ーーーーーー極東風(北東風)・・・・高緯度地域や極地で東側から吹く 極高圧帯から亜寒帯低圧帯に向かって吹く東風亜寒帯低圧帯偏西風(南西風)・・・・30度から65度の中緯度地域で西側から吹く 亜熱帯高圧帯から亜寒帯低圧帯に向かって吹く西風亜熱帯高圧帯ーーーーー貿易風(北東風)・・30度以下の低緯度地域で吹く 亜熱帯高圧帯から熱帯収束帯に向けて吹く風熱帯収束帯赤道ーーーーーーーーー熱帯収束帯貿易風(南東風)亜熱帯高圧帯ーーーーー偏西風(北西風)亜寒帯低圧帯極東風(南東風)極高圧帯ーーーーーーー南極・・・・極渦(きょくうず・polar vortex)地球が丸い事も自転している事も知らなかったのに、経験則から風を読み、潮の流れを読み、広い海洋に繰り出し遙かかなたの大陸まで辿り付いて世界を広げた彼ら、凄すぎる。最後におまけフォールス湾シール島自然保護区(False Bay Seal Island Reserve)先に紹介したケープ半島が囲むフォールス湾(False Bay)から写真を数枚。湾に浮かぶ大きな石? 島? はケープオットセイ(Cape fur seals)のコロニーとなっている。面積は5エーカー(2ha)。64,000頭のケープオットセイが生息していてるらしい。フォールス湾の近いビーチからでも5.7 km。船で向かい遠くから撮影。接近して撮影できていないのと、デジカメの解像度が低かった時代の写真なので拡大ができません。前回、「アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブス」の中、「エンリケ王子の資金源」で石鹸の製造販売権の独占と言うのを紹介した。彼は王国内での石鹸の製造と販売の独占権を持っていたのだが、その材料がオリーブ油とアザラシ油脂だったと言う。アザラシとオットセイは似ているからね。まさかここから調達? ボウルダーズ・ビーチ(Boulders Beach)は枚数が増えそうで今回入れられなかった。「アジアと欧州を結ぶ交易路」まだつづくBack numberリンク イングランド国教会と三王国の統合 2 ピューリタン革命から王政復古リンク イングランド国教会と三王国の統合 1 ジェームズ1世リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 26 イギリス東インド会社(前編)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 25 ケープ植民地 オランダ東インド会社(後編)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-2 オランダ東インド会社(中編)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-1 オランダ東インド会社(前編)リンク チューリップ狂騒曲リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 23 新教(プロテスタント)の国の台頭リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 22 太陽の沈まぬ国の攻防リンク 大航海時代の静物画リンク 焼物史 土器から青磁までリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 21 東洋の白い金(磁器)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 20 パナマ運河(Panama Canal)リンク マゼラン隊の世界周航とオーサグラフ世界地図リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 19 新大陸の文明とコンキスタドール(Conquistador)リンク コロンブスとアメリゴベスプッチの新世界(New world)リンク 新大陸の謎の文化 地上絵(geoglyphs)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 18 香辛料トレード(trade)の歴史 アジアと欧州を結ぶ交易路 17 大航海時代の帆船とジェノバの商人リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブスリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 15 大航海時代の道を開いたポルトガルリンク 海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊リンク 聖人と異端と殉教と殉教者記念堂サン・ピエトロ大聖堂リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 13 海洋共和国 2 ヴェネツィア(Venezia)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 11 ローマ帝国の終焉とイスラム海賊リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 10 ローマ帝国を衰退させたパンデミックリンク ローマ帝国とキリスト教の伝播 (キリスト教とは)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 9 帝政ローマの交易リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 8 市民権とローマ帝国の制海権リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 7 都市国家ローマ の成立ち+カンパニア地方リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 6 コインの登場と港湾都市エフェソスリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 5 ソグド人の交易路(Silk Road)リンク クムラン洞窟と死海文書 & マサダ要塞(要塞)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 4 シナイ半島と聖書のパレスチナリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 3 海のシルクロードリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 2 アレクサンドロス王とペルセポリスリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 1 砂漠のベドウィンと海のベドウィン

2022年04月18日

閲覧総数 1175

-

4

エジプト 14 (中王国とカルナック神殿)

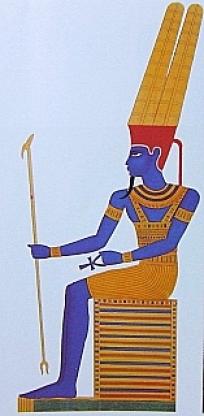

神殿紹介のつもりがやっぱり横道にそれて行ってます。(気になる事があると調べたくなるのです。)で、それたネタをなんとか盛り込もうと長くなって行くわけです・・・困ったね・・・。エジプト 14 (中王国とカルナック神殿)エジプト・アラブ共和国(Arab Republic of Egypt)ルクソール(Luxor)中王国ら第1中間期中王国( BC2040年頃~BC1782年頃アメン神信仰カルナック神殿(Temple of Karnak)エジプト15 (カルナック・アメン大神殿)エジプト中王国第11王朝時代(BC2133年頃)には都は下エジプト(ナイル下流)から上エジプト(ナイル上流)に移ります。その王朝の出身が上エジプトだからです。古王国から第1中間期下エジプトで栄えていた統一王朝である古王国は、第6王朝頃には衰退し、エジプトは紛乱期に入ります。(かろうじて第8王朝までは統一王朝を維持)ヘラクレオポリス侯のケティ1世が王を名乗り第9王朝の時に都は上エジプトに移動。歴史区分的には統一王朝ではない(第7 第8 第9 第10王朝)を第1中間期と呼びエジプト王国としてはあつかっていません。「諸侯分裂して王を名乗った」戦国時代の国盗り合戦に近い時期だったのかも・。中王国( BC2040年頃~BC1782年頃)第11王朝は古王国時代には取るに足らない一村落だったテーベ侯が王を名乗り、第10王朝とほぼ同時期に王朝を開いたようです。その中で勝ち残り、エジプトを再統一したのがメンチュヘテプ2世で第11王朝の5代目?で都は上エジプトのテーベでした。続く、第12王朝は継続した王朝なので第11、第12王朝はエジプト中王国と位置づけされています。アメン神信仰アメン神はもともとテーベ土着の大気の守護神or豊饒神だったと言われています。テーベを中心とする統一王朝を築いた事でアメン神の信仰は、太陽神のラー神と一体化して「アメン・ラー」としてエジプトの主神となって誕生します。このアメン神信仰は、末期王朝(第30王朝)までの1700年にわたり信仰されるのです。アメン(Amen)神 2枚の羽を冠した人物像として表現or牡羊として表現。「アメン・ラー」としてエジプトの主神となったので、歴代のファラオの名によくつけられています。これから紹介するカルナック神殿内に大神殿があり、アブシンベル神殿内の至聖所にも座す像があります。カルナック神殿、全図カルナック・アメン大神殿は写真上の中央に位置しています。(入り口は左)ナイル川の位置は、左側で神殿に平行するように流れています。カルナック神殿は主にアメン神を中心にして幾つかの神殿の集まった複合型の神殿で、エジプト最大の規模の神殿となるそうです。カルナック・アメン大神殿の立体想像図神殿へのアクセスは写真左上の第1塔門から入ります。古代ナイル川の船着き場から続いていたスフィンクスの並ぶ長い参道と第1塔門左の部分アメン神の聖獣雄羊の頭を持つスフィンクス・・・これだけでアメン神の神殿とわかりますね。頭の下には頭布をかぶる王の小像が彫られている。第1塔門は意外に新しくプトレマイオス朝時代のものらしい。アメン神殿より1500年以上後に造られたと言う事???幅113m高さ43m・・・実は塔門は未完成で、先程の立体想像図の門は完成予定図だったようです。第1塔門から神殿の奥をのぞむ第1塔門内第1塔門内中庭には神殿奥に向かって両サイドに列柱があり、その前にアメン神のスフィンクスがズラッと並んでいる。左が塔門側でセテイ2世の小さな神殿が見えている。パネジェムの巨像あまり詳しく神殿をする予定はないですが、長くなったので次回につづくリンク エジプト15 (カルナック・アメン大神殿)

2010年01月24日

閲覧総数 408

-

5

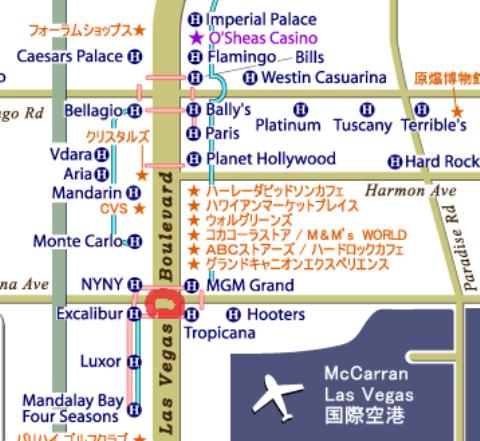

オリエント急行 1 (廃止に???)

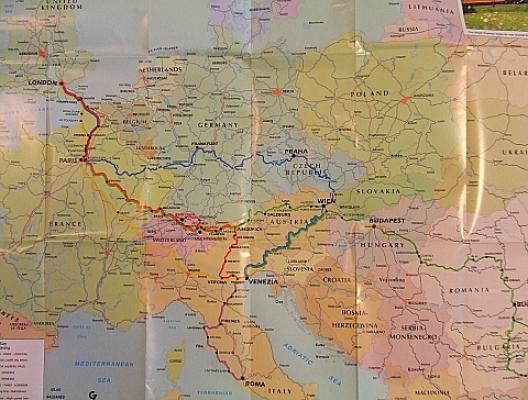

こんなニュースで驚いたので・・シリヤライン(バルト海クルーズ) 3 は次回に繰り越しです。オリエント急行 1 (廃止に???)オリエント急行とは「オリエント急行」を名乗る会社Venice Simplon Orient Express【ロンドン時事】22日付の英紙インディペンデントによると、アガサ・クリスティの推理小説でも知られる夜行列車「オリエント急行」の運行が、今年12月に廃止される。戦争による停止や路線変更など曲折を経ながらも欧州鉄道史に輝かしい足跡を残してきたが、夜行のコスト高もあり126年の歴史に幕を下ろすことになった。オリエント急行は1883年に運行開始。1930年代の最盛時には仏パリとトルコのイスタンブールを結んでいたが、第2次世界大戦後は自動車や飛行機の発達で縮小の一途をたどり、2001年にはパリ~ウィーン間に、07年には仏ストラスブール~ウィーン間に短縮された。12月12日午前8時59分ストラスブール着の列車を最後に、時刻表から完全に姿を消す。この記事は国際夜行列車ユーロナイトの一列車としてストラスブール - ウィーン間を走行していた元祖オリエント急行が、2009年12月に廃止される事をさしています。オリエント急行とは元祖オリエント急行は、もともと国際寝台車会社であった「ワゴン・リ社」が発明した高級寝台列車がルーツです。運行は1883年。豪華な寝台車や食堂車を中心とした国際列車の中の一つで、主にパリ~コンスタンティノープル(イスタンブル)間を走行していた高級列車です。今回のニュースでは、その元祖、オリエント急行の国際寝台車会社(ワゴン・リ社)によるオリエント急行が廃止になるとの事。しかし、心配はいりません。他の会社のオリエント急行を名乗る会社の列車は存続しているので、これから乗りたい方でもオリエント急行にのれるので何も問題ありません。そもそも国際寝台車会社(ワゴン・リ社)は元祖オリエント急行と言っても、もはや路線も内容もオリエント急行とはほど遠く客足が遠のくのも当然、経営のまずさが事態を招いたような気がします。1934年に発表されたアガサ・クリスティの長編推理小説「オリエント急行殺人事件」はイスタンブール発カレー行きのオリエント急行を舞台にしたエルキュール・ポワロのシリーズの作品。このセレブ列車の豪華さもあり映画も大ヒットし、一躍有名になったのです。映画にもなりましたが、その頃がオリエント急行の全盛時代であったようです。もちろん私も子供の頃に小説を読んで、オリエント急行にあこがれた一人です。だから本家がなくなるのは微妙な気分ですけど・・。「オリエント急行」を名乗る会社もともとオリエント急行は、機関車は持たず、列車の車両(豪華寝台や豪華食堂車)のみ運行していたので、その列車を買った会社や復元した会社により、オリエント急行の車両が走ればオリエント急行になるわけです。つまりオリエント・エクスプレスは車輌の名前なのです。欧州では今も機関車による牽引の運行が多く、客車と機関車は一体ではないのです。※ 当時は蒸気機関です。オリエント急行を名乗る会社は他にもいろいろあるようです。(下は一部)ベニス・シンプロン・オリエント急行(Venice Simplon Orient Express)ノスタルジー・イスタンブール・オリエント急行(NIOE)ブルマン・オリエント急行(POE)日本人のツアーで主に使われるのが、ベニス・シンプロン・オリエント急行のLondon → Venezia (Simplon Pass)のコースです。Venice Simplon Orient Express Map of The Journeyベニス・シンプロン・オリエント急行の欧州路線マップです。ラインの色のコースがあります。青 Venzia → Praha → Palis → London赤 London → Venezia (Alberg Pass)黄 London → Venezia (Simplon Pass)緑 Palis → Istanbul → Venezia紫 Venezia → Roma → Venezia橙 Venzia → Luzern → Palis → Londonイタリアのベニス駅ベニス・シンプロン・オリエント急行の食堂車のようです。レストラン・カー(食堂車)は3両連結していて、これはグリーン・シートのレストラン。もちろんドレス・コード(服装の規定)があります。男性はタキシードかブラック・スーツです。女性はそれなりに・・。乗車時もジャケットくらい着ないと駄目です。鉄オタ・ルックでは駄目です。ブルー・シートのレストラン・カー。他にレッド・シートのレストラン・カーがあり列車の乗客は、そもそもお金持ちばかりです。朝食は部屋にコンチネンタル・ブレックファースト。おやつにケーキも来ると言うサービスも良い代わりに当然チップは必要。※ 日本と異なり、欧米ではほとんどの国でチップが必要です。それも彼らの給与の一部としてカウントされていたりするからです。キャビン・スチュアードへのチップも1人、1日40~50ユーロ。2人部屋なら100ユーロくらい払わないといけません。下は、サロン・カーです。ワゴン・リ社の設立当時、ヨーロッパの鉄道の整備は国ごとにばらばらに行なわれており長距離を想定した列車はなかったそうです。アメリカ旅行で、全て寝台車からなる長距離列車から着想を得、欧州に戻るとヨーロッパ人の好みに合うコンパートメント式の寝台車を考案採用。また独自の路線を持たず、他の鉄道会社の線路・機関車を使用し寝台車の運行のみを行なうという事業方式も考案し成功したわけです。ワゴン・リ社とプルマン社はライバル社として激しい競争を繰り広げたようですが、オリエント急行の成功によりワゴン・リ社の優位が決定的となると1886年、プルマン社は車両と列車の運行権をワゴン・リ社に売却し、ワゴン・リ社はヨーロッパの寝台列車事業をほぼ独占することに成功。このオリエント急行の成功により、ワゴン・リ社の急行列車網はさらに広がり、路線網はヨーロッパ全域からトルコ・北アフリカにおよび、またシベリア鉄道を経てウラジオストクにまで達していく。鉄道連絡船を介して日本へ乗り入れる構想もあったと言いますから驚きです。それなのに路線も小さくなって、フェード・アウトしていった所が寂しいですね・・・。つづくリンク オリエント急行 2 (ベニス・シンプロン・オリエント急行)

2009年08月23日

閲覧総数 1424

-

6

カブリ島の登山鉄道(フニクラーレ)

洞窟は終わりましたが、カプリ島にはまだ見所があります。もちろん全部行ったわけではないし、ガイドブックを全てモーラしているような写真もないので、ちょっと視点を変えて少しだけ島を紹介します。この島は、小さいですが、乗り物が案外多いのです。しかも、一般的でない・・珍しい・・物が・・。そんな乗り物有りきのツアーです。登山鉄道カプリ島のフニクラーレ(FUNICOLARE)思い返してもらえば、カプリ島旅行では、すでに船だけで3種類乗っています。ナポリからの水中翼船に始まり、青の洞窟に至るクルーザー、そして、青の洞窟の手こぎボート。カプリ島の日帰りツアーの場合は、洞窟を見て、Uターンしてマリーナ・グランデに戻ったらすぐにナポリorソレント行きの船で帰るのが常なので、これだけですが、カプリ島に宿泊する人or 洞窟見学ができなかった可哀想な人達の別なコース(島内コース)です。マリーナ・グランデ到着に戻ります。水中翼船を降りたら、すぐ近くの桟橋に青の洞窟行きの船乗り場があります。もし、クローズしていたら、コースは陸に・・。写真下の真ん中、入口にアーチを持つ建物があります。玄関と言うより、ただのビルの入口にしか見えませんが、実はこれが、カプリの街に接続するフニクラーレの駅なのです。「フニクリ・・フニクラ・・」。フニクラーレは、登山鉄道です。前に紹介したように、この島の住人は海賊からの防衛の為に街を高台に作りました。カブリの街は海抜138mですから、マリーナ・グランデからカプリの街の中心であるウンベルト広場まで一気に650mを5分で登ってくれます。(この近くにミニバス乗り場があり、島内観光をここからバスで始める事もできます。)またまた小型のおもちゃみたいです。残念ながら映像はどれも正面のみで同じだったのでこれしかありません。1907年から設置されているので、案外古いですね。このフニクラーレはどうやらスイス製のようです。恐らく同じ造りと思われるスイスのピラトス鉄道の登山電車(スイスではフニクラーレとは言わない)を参考に紹介しておきます。(これはアルプナッハシュタットからピラトス行きの世界最大急勾配の鉄道です。)中は、電車の構造上傾斜があるので、段差により、5つの扉と(運転席を除く)5つのコンパートメントにステップが分けられています。1つのコンパートメントは3人座れて(車両の幅で3人分)、8人くらいが立って乗れるようです。カプリ島の登山電車は2両編成です。(すごく幅が狭いように思えますが3人座れているのが不思議です。)ところで、「フニクリ、フニクラ(Funiculì funicula)」のフレーズ、ご存知の方は多いと思いますが、これはナポリ語で書かれたイタリアのカンツォーネ(ナポリ民謡)です。1880年にトーマス・クック社(旅行会社)によって、ヴェスヴィオ火山山頂までの登山鉄道「フニクラーレ(ケーブルカー)」が敷設されると、その宣伝の為にルイージ・デンツァが宣伝用に作曲を依頼されます。「フニクリ、フニクラ」の歌は、世界最古のコマーシャルソングなのだそうです。歌詞の内容は、フニクラーレに乗った男性が、思いを寄せる女性に、告るかどうか(告白するかどうか)、行くか行くまいか、悩みまくっていると言う歌だそうです。ヴェスヴィオ火山のケーブルカーは、1944年の火山噴火で被害(破壊)にあい中止され、1990年に復活。因みに、現存する世界最古のケーブルカーは、1873年施設されたサンフランシスコのケーブルカーだそうです。下は、パンフレットより参考にデジ撮りしました。画像が悪いです。登っている映像がほしかったので・・。中央の海、マリーナ・グランデから登ってきたフニクラーレです。下は、実際に見た車外の映像です。ナポリ湾が美しいです。フニクラーレはこの後、カプリの街の中心地であるウンベルト1世広場に到着します。つづく

2009年07月02日

閲覧総数 3069

-

7

奈良散策 2 (興福寺と国宝と条坊制の都)

簡単に行こうと思ったのに迷走してしまったちょっと盛りだくさんかも・・・。前回の答えから・・・奈良県奈良、興福寺の東金堂と五重の塔でした奈良県奈良、興福寺国宝神仏分離令条坊制(じょうぼうせい)興福寺(こうふくじ)奈良・・・と言う時に紹介されるのが大仏と興福寺が上げられます五重の塔は奈良名物でもありますが、それだけではなく、興福寺は、藤原氏の氏寺であり、実は平城京への遷都の時に、飛鳥藤原京から移築された寺なのだそうです。創建は藤原鎌足(614年~669年)遷都と共に興福寺となりましたが、飛鳥から数えると推定1350年ほどの歴史を持つ寺なのです。奈良時代には四大寺、平安時代には七大寺の一に数えられ、特に藤原氏の氏寺の為に手厚く保護され、長い歴史に数々の災厄に見舞われつつも、何度も再建され、今に残る仏像彫刻の名品(国宝)も藤原氏の勢力の賜のようです。その名品が焼失を免れて、奇跡的に今も多く残っているのです。当然、「古都奈良の文化財」の一部としてユネスコの世界遺産に登録されてます。前回の答え・・宝物は・・たくさんありますが、特に八部衆の阿修羅像が有名です(参考)国宝館は撮影できないので本より興福寺、西金堂の仏(西金堂は現在はありません) 阿修羅像 実物 高さ153.4cm一部奈良時代、734年(天平6年) 国宝古代インドの魔神アスラは、仏に帰依して八部衆の一人、仏教の守護神となっています。興福寺、南円堂の主尊 不空羂索観音菩薩 座像 336cm鎌倉時代 1189年(文治5年) 運慶作 国宝写真左の手に羂索(金具の付いた捕縛縄)を持ち全ての衆生を救うのだそうです。運慶( ~1224年)・・興福寺を拠点に活動していた奈良仏師康慶の子で仏師。運慶の作品は現在、国宝か重要文化財である。興福寺、旧食堂の主尊(現在の国宝館の位置) 千手観音菩薩 立像 520.5cm鎌倉時代 1129年(寛喜元年)頃 国宝11面の顔と千本の手に、それぞれ一眼をもつと言われるらしいが、顔は必ずしも11面ではないらしいし、手も実際千本は無いようです。とにかく全ての衆生を漏らさず救う観音菩薩。興福寺の再興造像・・京都仏師と奈良仏師先にも触れましたが、元はかなり沢山の堂を持つ寺のようですが、1180年(治承4年)に平家の兵火により、奈良の東大寺やこの興福寺も焼亡。興福寺の再興造像は中央造仏界での勢力にしたがい京都仏師、円派、院派のほうが金堂、講堂のような主要堂塔の造像を担当奈良仏師では康慶、運慶が南円堂の本尊を担当し、本家筋にあたる成朝は食堂の本尊を担当現在残っているのは建物など鎌倉期に昔復元されたものが多いようですが、かろうじて残っている仏像のほとんども国宝で、国宝館にて展示されている仏像は圧巻です。興福寺、東金堂726年(神亀3年) 聖武天皇が叔母の病気回復を願っての建立主尊は薬師如来で、脇持に文殊菩薩と維摩居士、日光と月光菩薩の五尊で建ち、さらに十二神将と四天王、が固めた東方の浄瑠璃光世界を表現した寺なのだそうです。寺の建立にテーマがあったなんて初めて知りました・・・本格派の寺は凄い興福寺、五重の塔 国宝 高さ 50.1m室町時代 1426年(応永33年)再建、本瓦葺最初は光明皇后の祈願により730年(天平2年)に創建。現在のは6代目とか?興福寺の悲劇1868年(明治元年)に出された神仏分離令は、もともと神道と仏教の分離だけが目的で、仏教排斥を意図したものではなかったと言われていますが・・・。結果的に廃仏毀釈運動(廃仏運動)を引き起こし、春日社と一体の信仰が行われていた興福寺は直接影響を受けて、子院はすべて廃止、寺領は没収。僧は春日社の神職となって廃寺同然に追い込まれ、五重塔、三重塔さえ売りに出たと言います。1881年(明治14年)廃仏政策が反省された時、ようやく興福寺の再興が許可されたそうです。1897年(明治30年)から修復が少しずつ行われ始めていますが、神仏分離令の廃仏運動の時に、境内は塀が取り払われ、樹木が植えられて、奈良公園の一部となった姿は今もそのままで、この点がこの寺の違和感のようです。遷都1300年祭ところで、すでにご存じとは思いますが、2010年は、710年(和銅3年)に藤原京から平城京に都が遷都されて1300年目にあたる為に今、奈良では県をあげての祭りの最中なのです。王城都市プラン・・・条坊制(じょうぼうせい)平城京以前の藤原京は、実は日本史上最初で最大の都城と言われています。しかも、「碁盤の目」とも形容される「条坊制(じょうぼうせい)」による都市プランで建設された最初の計画王都なのだそうです。「条坊制(じょうぼうせい)」は、儒教の教典「周礼(しゅらい)」の説く王城の作り方に寄っていて、藤原京はこれに従って建設。これは多少変化しながらも以降平城京や平安京の建設に用いられています。京都が、「碁盤の目」になっているのは平安京の条坊制跡だからです。平城京の条坊奈良の条坊は、京都ほど残っていないようです。奈良市のメインは現在右に飛び出した一角にあります。この地図によれば東大寺は都から飛び出していて、むしろ興福寺の鬼門封じをしているように見えますね。因みに平城宮跡には現在JR奈良駅から無料のバスが出ていました近鉄奈良線が平城宮跡の中を突っ切っています。最寄り駅は近鉄の駅ですが・・。さて奈良の締めくくりは猿沢の池からの眺めです。猿沢の池と五重の塔現在は奈良公園の一部になっているようですが、昔はここも興福寺の一角だったようです。もともと捕獲した魚や鳥獣を野に放し、殺生を戒める宗教儀式(放生会・ほうじょうえ)の為の放生池として749年(天平21年)に興福寺によって造られた人工の池だそうです。周囲360mの思っていたより小さな池でした。柳でなくて松ですが・・・。この眺めは、奈良八景の一つなのだそうです。この位置からしかこれは撮影できません。なぜなら写真の右に写したくない建物が並んでいるのです。奈良も終わりです。次回またクイズ?

2010年05月13日

閲覧総数 1230

-

8

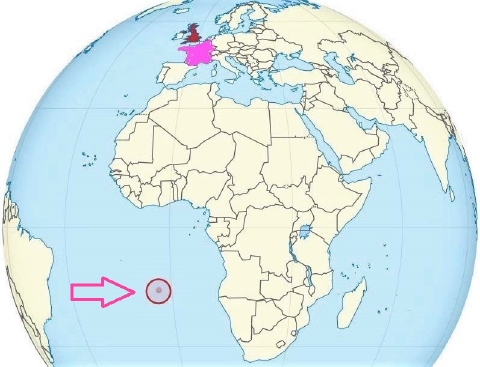

ナポレオン(Napoleon) 2 セントヘレナからの帰還

ワーテルローの戦い(The Battle of Waterloo)(1815年6月)後のナポレオンについては案外知られていないのではないかと思い、セント・ヘレナ島(Saint Helena)で亡くなりパリに帰るまでのナポレオンをちょっと紹介しておく事にしました。実はナポレオンと共にセントヘレナ島に渡った者は結構いるのです。特にナポレオンの側近として島に渡った者の中には、記録係もいるし、後に回想録を書く気満々だった人もいて、実際後に回想録が出されたりしているので島でのナポレオンの事は案外伝えられているようです。参考の為にウィキメディアコモンズからパブリックドメインの写真を借りてきていますが、オリジナル写真はパリの写真くらいです。パリの象徴とも言えるエトワールの凱旋門はアウステルリッツ(Bataille d'Austerlitz)の戦勝記念にナポレオンが造らせた記念碑なのです。彼は生きて完成を見る事はできませんでしたが、遺骸が祖国に戻った葬送の時に立ち寄っています。※ 凱旋門 (Arc de triomphe )の直訳は「勝利のアーチ」振り返れば、三帝会戦となったこのアウステルリッツ(Bataille d'Austerlitz)の戦闘こそがワーテルローの戦いの因縁になった闘いです。何しろオーストリアのハプスブルグ家を屈服させ、1000年近く続いた神聖ローマ帝国を解体。欧州の政治バランスを崩し覇権をフランスがかっさらった闘いだったからです。そしてそれはどう見ても勝利不可能な闘いでした。ナポレオン(Napoleon) 2 セントヘレナからの帰還セントヘレナ(Saint Helena)島当初のナポレオンの随行員ナポレオン最後の家最悪の医者ナポレオンの死因消えたナポレオンの本物のデスマスク遺体の返還請求Retour des cendres(灰の帰還)ナポレオンが造らせた凱旋門ナポレオンの眠るアンヴァリッド(Les Invalides)下にセントヘレナ(Saint Helena)島の位置を示しました。えらく遠くに追いやられてしまったのだと改めて思います実際、アフリカ海岸沿いに南下しギニア湾に入り西に進路をとりセントヘレナに向かった。※ セントヘレナはアフリカの海岸から1900km。ブラジルから3500kmの離島。当時は帆船。風が凪(な)いで航行できず、セントヘレナ沖に到着したのは出帆(8月9日)から67日目(10月14日)。上陸は1815年10月15日。ナポレオンの最初の感想は「気持ちの良い場所ではない。これならエジプトに残っていた方がましだった。」※ 遠征先のエジプトを密かに脱出し、フランスに戻りクーデターを起こしてナポレオンは皇帝になっている。ノーサンバーランド(Northumberland)号での航海の途中大砲に寄りかかるナポレオンNewcastle University のUniversity Library Special Collections から見つけました。※ この絵の複製は大量に販売されているようです。画家デヴッドにより大分美化された絵で宣伝されていたナポレオンですが、実際は170cmない小柄。しかも晩年は小太りしてずんぐりむっくり。一番リアル画像かもしれませんね。それにしても、哀愁(あいしゅう)感がハンパ無いセントヘレナ(Saint Helena)島島の発見は1502年。ポルトガル人によって発見され、島はヨーロッパとアジアを往復する船舶の寄港地として使われていたらしいが、本格的に入植するのはイギリスの東インド会社が補給基地としてかららしい。1660年の王政復古後、王(チャールズ2世)からの特許状を持って東インド会社は島の要塞化と植民地化を進めていた。※ 1658年建設された砦が現在のジェームズタウンそんな経緯があったから、当時の住民のほぼ半分はアフリカからの黒人奴隷だったそうです。ナポレオンが来る頃は広東貿易の寄港地として活用。当時の島の住人は5800人くらい。つまりセントヘレナ島はイギリス東インド会社が所有する大西洋上の船舶寄港地であった。下の写真は1790年の東インド会社支配下のセントヘレナ島とジェームズタウンの港を描いたエッチングです。ウィキメデイアからかりてきましたセントヘレナ島には砂浜の海岸が無い。1815年、この島にノーサンバーランド(Northumberland)号を旗艦として12隻の艦隊でナポレオンは来航する。ナポレオンを警備する名目で島には海陸の将校2181名が増えたらしい。とんでもない数である。捨て置かれた身のナポレオンにここまで経費を費やすか? とさえ思ったがやはりそれだけ大物だったと言う事なのだろう実際、英国政府はナポレオン派を警戒して島には部隊が駐屯したほか、海軍の艦船が島の周辺を警戒。また、隣の島であるアセンション島やトリスタンダクーニャ島にも英軍が派遣され警備。3000人の監視がついたとも言われている。※ナポレオンの死後、彼ら数千人の滞在者は島を去った。セントヘレナ島でのナポレオン (ウィキメディアからナポレオン救出の為に急襲されるのを恐れてか? 島には常に5隻の艦船がいたし、島の15カ所にナポレオンの状況を監視する信号所が設けられていた。散歩中、睡眠中などいちいち報告されていたようです。当初のナポレオンの随行員英国政府の計らいで、ナポレオンは3人の随行武官を選任する事ができた。武官の家族も一緒に同行。ベルトラン伯(42)・・皇帝の副官でエルバ島にも同行していた。妻ファニー。グールゴー男爵(32)・・砲兵科出身の将軍。ナポレオンを崇拝。モントロン将軍(32)・・1809年からの侍従。ナポレオンがエルバ等に流された時はルイ王朝に走り、戻ってくると再びナポレオンの元に。妻アルビーヌ。島で妊娠して出産。ナポレオンの子ではないかと考えられていたが、その子も亡くなってしまった。娘の名はジョセフィーヌ。ラス・カーズ(49)・・書記兼通訳として特別に追加。ナポレオン帝政下で枢密顧問。ナポレオンの回想録を書く気で参加。父子で参加。オマーラ(33)・・英国の海軍外科医召し使い10人・・オマーラ,ルイ・マルシャン,アリ・サン・ドニ,ノヴェラス,サンチーニら。※ 祖国フランスに残った将校らは軍法会議にかけられて処刑、投獄、流刑されている。セントヘレナでのナポレオンの住まいだったロングウッド・ハウス(Longwood House)ウィキメディアでパブリックドメインになっていた写真です。部屋室は36室。ナポレオンの住居には5つの部屋があったらしい。現在のロングウッド・ハウスはフランスがイギリスより買い取りして博物館になっているらしい。ナポレオン最後の家当初は副総督の別荘だった所を改築、ナポレオンに侍従してきた3将軍やその家族、召し使い10人、侍医、通訳などナポレオンを取り巻く人たちの家は増設され、それなりの屋敷にはなっていたようです。私たちの認識では今まで捕虜的な過酷な暮らしかと思っていましたが、行動範囲が恐ろしく限られていた事などを除けばフォンテーヌブロー宮殿の延長的な暮らしぶりだったようです。コックも居るし、ワインなども欧州や南アから美味しいのを取り寄せていたようです。何しろ貿易の寄港地なのだから結構いろんな物が得られたかもしれないですね。上の写真では清々しい感じですが、セントヘレナは気温的には悪くないようですが一年を通して曇天が多く、カビの繁殖はひどく夏には耐えられない蒸し暑さとなったようです。※ 天気の引用資料をミスりました。引用を隣の島から持ってきてました m(_ _)m当初降雨が多いとしましたが、実際は降雨は少ないけれど、一年を通して曇天が多く、湿度が高く蒸す日が多かったようです。日記にカビになやまされたとあったので露点は高くカビが繁殖したようです。セントヘレナは南半球です。夏のピークは3月ナポレオンは5月5日に亡くなったので、夏の終わり湿度は高い時期のようです。故遺体の腐敗は早く進み2日後にデスマスクをとろうとした時にはすでに困難な状況にあったようです病床のナポレオン これもウィキメディアからですが、ポピュラーな絵ですナポレオン・ボナパルト(Napoléon Bonaparte)(1769年8月15日~1821年5月5日)最悪の医者島の総督であった陸軍中将のサー・ハドソン・ロー(Sir Hudson Lowe)(1769年~1844年)は、ナポレオンが逃げたら自分の責任。さらに殺されでもしたら一大事。その為に必要以上にナポレオンの行動に口を出し、ナポレオンを悩ませる元凶になった男。何より、サー・ハドソン・ローの罪はナボレオンの主治医を島から追い出した事。そして具合の悪くなったナポレオンの為に適切な医師を用意しなかった事。真の医者がいなくなり、ナポレオンの健康状態は悪化。困ったナポレオンは母に頼みコルシカ島から医者を呼んだ。それがナポレオンの最後を看取った医者アントンマルキ(Antommarchi)でありデスマスクの制作者である。が、ナポレオン自身は彼をヤブ医者と呼んでいたそうだ。※ François Carlo Antommarchi(1780年~1838年)※ アントンマルキも後に本を出している。ナポレオンはアントンマルキが無理に飲ませた当時の催吐薬(さいとやく)である吐酒石(としゅせき)により胃を余計に悪くしてしまう。飲んですぐに粘液を吐き出すほどに悪くなったのにさらに医師は吐酒石(としゅせき)を飲ませている。そして一日に何度も嘔吐を続ける状態に陥ったようだ。※ 吐酒石(としゅせき)・・・酒石酸アンチモニルカリウムの別称(K2Sb2(C4H2O6)2)「ナポレオンは殺された」よりすでに胃が食を受け付けなくなり弱り切った時に今度はイギリス人軍医により便秘の薬と言う理由で甘汞(かんこう)を飲まされる。その量は通常の10倍。甘汞(かんこう)は塩化水銀( Hg2Cl)。ナポレオンがいつも飲んでいたビターアーモンドの入った麦糖液と作用してシアン化合物が生成。2日(5月3日と4日)にわたり飲まされたナポレオンはタールのような物を排出したそうだ(上から出たのか下から出たのかは不明)そして5月5日に息を引き取った。これだけ見れば今で言う医療事故が引き金といえる。でもそもそもは体調の悪い何かがあってのこれら薬である。Death mask of Napoleon(ナポレオンのデスマスク) ウィキメディアから借りてきました。パリの軍事博物館に展示されているこのマスクはアントンマルキ(Antommarchi)の子孫の寄贈のマスクらしいです。ナポレオンの死因公式にはナポレオンの死因は胃がんと公表されている。それは先に紹介した島の総督であった陸軍中将のサー・ハドソン・ロー(Sir Hudson Lowe)が、半ば強制的に胃がんで処理したかったからだ。万が一にも毒殺であればローの失態。責任問題である。持病でケリをつけて早く埋葬して隠したかったと言う事情があった。何しろナポレオンの体調が悪いので早く本国の医師に診てもらいたいと言う希望をローが退けてきた経緯がある。まさか本当に病気だったのか? あるいは毒殺だったら?・・と彼はおののいたのだろう。実際、ナポレオンの死の原因は何か? は非常に大きな問題である。今の科学で検査すればすぐにわかる事なのだろうが、フランス政府は遺骸の再調査の許可を出していない。その理由についてはまた色々ある。遺骸はナポレオン本人ではないかもしれないと言う不安もあるだろうが「胃がん死」が一番無難なのだろう。何にせよナポレオンの解剖はことのほか早く(24時間以内)に始まった。解剖医はアントンマルキ含む英国軍医の7人。胃の幽門あたりに潰瘍はあったらしいが、ガンが原因でない事だけはすぐにわかったらしい。問題は肝臓の肥大。しかし、これはローによって削除させられ本国には隠された。ところで ナポレオン胃がん説は、ナポレオンの父と妹が胃がんであった事から出た話であり、ナポレオン自身は生前これは胃ではないと否定しているし、「死んだら必ず解剖してくまなく調べて欲しい」と口癖のように言っていたそうだ。ナポレオン自身が不可解な体調不良に不審を感じていたのは間違いない。因みにこの時、ナポレオンの遺言で心臓が取り出され銀の容器に移されてからマリー・ルイーズに送られるはずであった。以前ハブスブルグ家の分割埋葬のところで心臓の事を紹介しているが、マリー・ルイーズがナポレオンの心臓を自分の棺に入れて眠ってくれるだろうと信じていたのかもしれない。ちょっと哀れだマリー・ルイーズは浮気して相手の子を身ごもり、ナポレオンとの間に生まれた皇子さえ捨てて、もはや完全にナポレオンの事なんか忘れていただろうに・・。※ 2018年6月「ハプスブルグ家の分割埋葬 心臓の容器と心臓の墓」で心臓の保存について書いています。リンク ハプスブルグ家の分割埋葬 心臓の容器と心臓の墓消えたナポレオンの本物のデスマスクマスク造りを主導したのは英軍の六十六連隊外科医であったフランシス・バートン博士(Dr. Francis Burton)だったようだ。一応主治医であったアントンマルキであるが、彼は途中から補佐に入っただけ。バートン博士はデスマスクと胸像を作ろうとして、石膏が足りず、結局、顔面と頭頂部と頭の後ろの3つの部位の型を造り、後はパリで良質の石膏を手に入れてから作り直す予定だったと言う。ところが乾燥させている最中に肝心の顔面だけが持ち去られてしまった。理由は、すでに腐敗を初めていたナポレオンから型取りした顔ではあまりに醜く関係者には不満だったらしい。つまり当初制作したバートン博士のナポレオン像の型は消え、後にアントンマルキが別の若々しいナポレオンのデスマスクを造るに至ったようだ。そもそも、本当にアントンマルキが造ったかはわからない。造形師がいたかも・・。※ アントンマルキの新しい型からは6つのマスクが制作されたとされる。バートン博士は当然、自分に返還するよう抗議したようだが、所有権は注文主にあると主張され、最終的には英国政府もさじをなげたようだ。それ故、今出回っているナポレオンのデスマスクは、死後の顔ではなく、かなり美化された美しいナポレオンの顔なのだとされている。そもそも、ナポレオンの肖像画家であったダヴィットの描くナポレオンもかなり美化されて描かれている事は周知の事実。関係者はナポレオンの名誉を守った? と言う事なのだろう。それにしても亡くなったのが5月5日の夜。6日解剖。7日にデスマスクを採る。そして8日(4日目)には錫(すず)の棺に納められて溶接され、さらにマホガニーの棺に入れられて早い埋葬がされている。わずか2日ほどでナポレオンの体はかなり腐敗。すでにデスマスクを採るには無理があったとされているが、腐敗が進んだ理由の一つは解剖して開いたからだろう。そしてセントヘレナの暑さと湿気も進行を早めたのだろう。だからそれ故、20年後に掘りおこしたナポレオンの遺骸が、ことの外、保存状態が良かった・・と言うのが腑に落ちない。他にも理由はあるがそこに遺骸の取り替え説が浮上し、アンヴアリットに眠るナポレオンは本物か? 説が生まれたらしい。遺体の返還請求当初ナポレオンはセントヘレナのジェラニウム渓谷に埋葬された。本人の希望ではセーヌ川のほとりに埋葬してほしかったらしいが・・。ナポレオンが亡くなったのは1821年5月5日であるが、イタリアに亡命していたナポレオンの母后に知らせが届くのは7月23日。セントヘレナは遠い。ナポレオン自身が67日かけて島まで航行しているのだから・・。8月に息子ナポレオンの亡骸を返して欲しいと言う母の手紙がすくざま英国に送られた。それに対して、英国側は、フランス政府から正式な要請があれば返還の意志ありと伝えたとされるが、王政復古でブルボン王朝に返り咲いているこの時期にナポレオンがフランスに戻ることは不可能だったらしい。事情が変わるのは1840年のフランス7月革命で再びブルボン王朝が打倒されてからだ。ルイ・フィリップが王位に就くとにわかにボナバルト派の中でナポレオンの遺体を取り戻す動きが始まる。フランス政府も再び国民の中で起きているナポレオン人気にあやかるべく、公式に英国政府に働きかけることになった。ナポレオンは革命と自由の象徴として人気が復活していたからだ。英国のヴィクトリア女王も好意的であったらしいが、当時英国とフランスはアフリカ大陸の利権問題で微妙な問題もあった。それ故、この件で両国の平和維持が損なわれる問題になっては困る。お互いに譲歩しなければならない問題も含んでいた。英国としても、棺の中に本当にナポレオンが入っているか? は大きな不安材料だったようだ。確認の為に元の側近、ベルトランらが派遣されるも、万が一偽物であった場合も、英国に怒りを爆発させてはいけないと言い含められたようだし・・。Retour des cendres(灰の帰還)セントヘレナ島から船に積み込まれる棺 ウィキペディアから借りてきました。1840年7月7日、ナポレオンを連れ戻すべく船はル・アーブル港を出港。10月8日セントヘレナ島に到着。10月15日ジェラニウム渓谷の墓地で地下埋葬所の発掘が始まる。発掘作業は英国側が、しかも真夜中である。限られた関係者のみが墓に集まり、他の者は船から下りる事も禁じられ全てが秘密裏に行われた。棺の中を見ることが許されたのも数人のみ。この厳戒態勢がより皆の不審をかったらしい。さらに疑問の元になったのは1821年の埋葬時と1840年の発掘時の棺の状況の微妙な違い。加えて、英国のジョージ4世がナポレオン信奉者で1820年~25年あたりにナポレオンのミイラとなった遺骸を本国に運びウエストミンスターに置いたと言うまことしやかな話しがある。ここに英国がナポレオンの遺骸をすでに本国に運んでいたので別人でナポレオンの棺を造ったと言う説が生まれたのだろう。1840年12月14日にクールブヴォア(Courbevoie)に到着したナポレオンの棺 ウィキペディアから借りてきました棺を乗せた船はル・アーブル港からセーヌ河を遡ってパリまで到着。パリではナポレオンは葬列車に乗って市内を移動し凱旋門の下を通過。そしてアンヴァリッドへ。ウィキメディアでパプリックドメインになっていた写真ですですが、元はポスト・カード。ナポレオンが造らせた凱旋門1806年、ナポレオン・ボナパルトの命によって建設が始まった凱旋門の完成は1836年。最初に紹介したように遺骸が祖国に戻った葬送の時に下をくぐり抜けてパレードしていますが、ナポレオンが最初に構想してから王政に移行し、再び共和制に政権が変わっているので、時の事情は建築デザインなどにも影響を及ぼしたようです。その為なのか?新古典様式とうたっている割には微妙。当初は帝政様式でデザインされてもっと装飾も多かったのではないか? と思うのです。ところで、現在は真下が無名戦士の墓碑になっているので車両の通行はできません。凱旋門は他にもありますが、放射状に道の集まるエトワールの凱旋門はナポレオンの葬送で遣われ、後にヴィクトルユゴーの遺体が安置され、第一次世界大戦の同盟国の勝利のパレード等国家的なイベントに利用される場となって行ったようです。無名戦士の墓(シャンゼリゼ方面こちらもウィキメディアでパプリックドメインになっていた写真ですですが、元はポスト・カード。葬列はアンヴァリッドにもうすぐ到着。ナポレオンの眠るアンヴァリット(Les Invalides)オリジナル写真は外観だけですが、ナポレオンの墓地となっているパリのアンヴァリッドを紹介。これも古い写真ですが、外観は変わらないので・・正式にはオテル・デ・ザンヴァリッド( L'hôtel des Invalides)1671年にルイ14世が傷病兵を看護する施設として造った軍病院に始まり、廃兵院でもある。現在は一部軍事博物館となっているそうだ。付属の礼拝堂ドーム教会は、もともと聖ルイ(ルイ9世)の遺体安置のために建設された堂。そこに地下墓所が設けられ、ナポレオン・ボナパルト(フランス皇帝ナポレオン1世)の柩が中央に安置され、囲むようにナポレオンの親族や武将の廟が置かれている。Tombeau de Napoléon(ナポレオンの墓)私自身は中に入っていないので、ナポレオンの棺の写真を上下共に、ウィキペディアから借りてきました。建築家ルイ・ヴィスコンティによって設計されたこの墓は1861年に完成。思う以上に立派な葬列をもって葬儀が行われていたようです。ナポレオンがヒ素に犯されていたと言う問題は次回にその根拠を紹介したいと思います。Back numberリンク ナポレオン(Napoléon) 1 ワーテルロー(Waterloo)戦線とナポレオンの帽子 ナポレオン(Napoleon) 2 セントヘレナからの帰還リンク ナポレオン(Napoléon) 3 ヒ素中毒説とParis Greenナポレオン関連リンク ナポレオン(Napoléon )と蜜蜂(abeille)の意匠リンク ナポレオン(Napoléon)の居室と帝政様式

2019年02月22日

閲覧総数 5747

-

9

ノートルダム大聖堂の悲劇 3 外周と北翼のバラ窓

パリのノトールダム大聖堂は、サンティアゴ・デ・コンポステーラ巡礼の重要な起点の一つ。かつては隣接して巡礼者の宿泊所もあったらしい。※ スペインのサンティアゴ・デ・コンポステーラ(Santiago de Compostela)はエルサレム、バチカンと並ぶキリスト教三大巡礼地の一つであり、そこに至る巡礼路は決まっているのである。それは四国巡礼のお遍路さんの旅に近いかも。2011年5月から「サンティアゴ・デ・コンポステーラ巡礼 」を書いています。ショートで1~14回です。事情があり、中断して中、別の物をはさみながら書いていますので6か月かかってしまいました。リンク先は3つだけのせます。リンク サンティアゴ・デ・コンポステーラ巡礼 1(巡礼)リンク サンティアゴ・デ・コンポステーラ巡礼 13 (聖ヤコブの棺、聖なる門)」リンク サンティアゴ・デ・コンポステーラ巡礼 14 (ボタフメイロ・プロビデンスの眼)最初、南と北のバラ窓の写真の区別が付かなくて苦労しましたが、ちょっとした法則が解ってからはサクサク分類、一見同じに見えていたステンドグラスですが、新旧の差か? 技法の違いか? 作家の違いか? かなり異なります。写真の枚数を増やして細部を紹介したので今回も入りきりませんでした尚、写真は昔のを拾い集めているので季節も一緒くたです。一番近々に行った時はノートルダムに寄らなかったので残念な事をしました。良いカメラで撮影できていないのです。だから細部の拡大に限界があります。最もブログ用は解像度をかなり低くしているのでなおさらですが・・。ノートルダム大聖堂の悲劇 3 外周と北翼のバラ窓ノートルダム大聖堂(Notre-Dame de Paris)南の翼 側聖堂裏 側 後陣北の翼 側北翼のゲート(クロワートルのポルタイユ)ル・シュヴァリエのステンドグラス北のバラ窓前回、西の聖堂正面の紹介をしたので今回は南側面、聖堂裏、北側面とまずは外側の紹介から入ります。写真を選定する為に細部を見ていて気づいた事が幾つかありました。それはノートルダム大聖堂の一番の見所が北側とその翼にあったと言う事です。ノートルダム大聖堂ができた当初からのデザインがほぼそのまま残っている箇所が北の翼なのです。特に北のバラ窓は貴重です。(南は1841年以降の改修でできたようです。)そして今回の火災写真と照合して、南のバラ窓の上の小窓は枠ごと破壊されていて、下は恐らく無事。また北のバラ窓も恐らく無事。ただしこちらも上の小窓は枠(トレサリー)は残っているけど火災の衝撃でガラスは破損。そんな風に見受けられました。南の翼 側南の方は、前回1841年の修復問題で、ヴィオレ・ル・デュク( Viollet-le-Duc)(1814年~1879年)の勝手なデザイン変更の事に触れましたが、まさに南のバラ窓は北とは大きくデザインが異なっているのです。誰かがヴィオレ・ル・デュクのデザインは偽ゴシックだと言ってますが、確かに南のバラ窓の枠はゴシックの意匠ではありません。内部のステンドグラスからだけだと解りかねますが・・。こちらはゴシック(Gothic)ではなく、例えるならレース編み(Lace knitting)のデザインのバラ窓の枠(トレサリー)です。残念ながらこちら南の翼のポルタイユは至近撮影できませんでしたが、聖ステパノに捧げられたポルタイユ(Portail du St. Etienne)がある。大聖堂建設前からここが聖ステファノ(St Stephen)に捧げられた聖域だったそうだ。聖ステファノはキリスト教、最初の殉教者である。確認していないが、ポルタイユのティンパヌム(tympanum)だけは13世紀の物らしいが、その周りやトリュモーの像などは19世紀の作品。尖塔の拡大写真がなくて残念でした。尖塔は意外にも鉛でてきていたそうです。火災で焼け落ちたのも道理。そしてその為に鉛害が発生しているらしい。(ステンドグラスも鉛で留められているけどね。)また、屋根の上、尖塔基部を囲むように1841年以降の修復で12使徒らの像が付加されていた。問題は、その聖人のモデルに自分を含む仲間達がモデルとなっていた事だ。屋根の上にいる12使徒の1人、聖トマス(Thomas the Apostle)のモデルはヴィオレ・ル・デュク自身らしい。聖トマスは建築の守護聖人だから自らを重ねたのかもしれないが、同時に聖トマスは変わり者でもあった。聖画では、イエスが刺された脇腹に本当か? と手を突っ込んで確かめたと言うエピソードがあり、疑い深い人でもあったようだ南側のバラ窓も前回紹介した1841年以降の修復でヴィオレ・ル・デュク( Viollet-le-Duc)(1814年~1879年)により新たに造られた火災後の写真で確認できる限りだが、上の小窓のステンドグラスは枠も破壊されていた。後で比較を載せるがヴィオレ・ル・デュクはなぜ北と違うデザインのバラ窓にしたのだろう。13世紀当初に復元するのが元の計画だったのに・・。聖堂裏側 後陣聖堂裏にあるジャン(ヨハネス)Jean-XXIII(23世)公園から撮影手前にあるのは1844年に建てられた聖母の噴水(Fontaine de la Vierge)かつては、この位置に大司教館が建ち並んでいたが、1789年の革命時に教会の全財産は没収。1831年、反王党派の者らにより破壊された。ノートルダム大聖堂はフランス革命のあおりで、一度滅亡していたのである。それにしても、昔からパリ市民はかなり気が荒く、暴力的だったらしい。かつて王の居城は同じくシテ島にあったが、暴動で王の寝室まで乗り込んだパリ市民により目の前で侍従が惨殺。王はショックのあまりシテ島の王宮を捨てている。北の翼 側ノートルダム創建の初期の姿が最も残っている部分。ポルタイユのゴシック装飾の切妻型のデザインなど正面ファサードの簡素さとは違って見事である。直径13mのバラ窓は正面ファサードのバラ窓よりも大きい。その下の長い窓と合わせると採光部は18mに達する。それは1248年、先にできた王宮に付随するサント・シャベルの経験が生かされ、より袖廊より採光が取り入れられるよう研究された結果らしい。※ サント・シャベルは、2017年2月「フランス王の宮殿 1~2 (Palais du Justice)」で書いています。リンク フランス王の宮殿 1 (palais de la Cité)リンク フランス王の宮殿 2 (Palais du Justice)(サント・シャペルのステンドグラス)北翼のゲート(クロワートルのポルタイユ)昔、教会北側(入口からは左手側)に高位聖職者の宿舎(舘)が建っていた事から北翼の入り口はクロワートルのポルタイユ( Portal du ]Cloître)と名前が残っている。クロワートルのポルタイユ( Portail du Cloître)とは直訳すれば回廊の門である。察するに、高位聖職者の舘は隣接していて、回廊でノートルダム寺院の北翼のゲートまで続いていたと思われる。※ 古い大きな教会ではよくある造り。※ ノートルダム回廊通り(rue du Cloitre Notre Dame)と前の通りに名前も残っている。このクロワートルのポルタイユは古く1250年、ジャン・ド・シェル(Jean de Chelles)の製作。ジャン・ド・シェル(working 1258年~1265年)は、ノートルダム寺院の建設に携わった複数のマスターメイソン(master mason)の1人で彫刻家。彼はいろんな大聖堂建設で指揮をとっている。※ マスターメイソン(master mason)は石工、フリーメイソンを束ねる親方。フリーメイソンの階位は上から、グランド・マスター、マスター(親方)、フェロー・クラフト(職人)、エンタード・アプレンティス(徒弟)となっている。※ 中世の本物のフリーメイソンと現在のフリーメイソンは全くの別団体。何カ所かで説明しています。リンク 神眼・・・プロビデンスの眼リンク 2013.9 クイズこのロゴは何? 解答編 秘密結社? フリーメイソントリュモーにあるマリア像は元は聖母子像だったそうだ。革命で幼子イエスの部分が失われたらしい。マリアの繊細な微笑みと気品。13世紀の最高傑作らしい。ル・シュヴァリエのステンドグラスステンドグラスは、やはり定期的に大きく換えられているようだ。資料でわかる範囲では、18世紀に、中世の物に変わって百合の花をあしらった白ガラス方式。(百合はブルボン王家の紋章)19世紀にグリザイユ方式。1965年、現在のステンドグラスは、ル・シュバリエ(Le chevalier)の手により中世の製作法と色彩が復活されている。※ ジャック・ル・シュヴァリエ(Jacques Le Chevallier)(1896年~1987年)は美術学校で学んだアーティスト。彫刻家であり、国立美術学校のステンドグラス・コースの教鞭もとっていたステンドグラスの第一人者。Union of Modern Artists設立メンバーでもあり、本来はモダン・アート専門だったのかもしれないが、ステンドグラスアーティストとして、また、デコレーターとして彼は多くの国内外の聖堂のステンドグラスを手がけている。しかし、修復は壊れたところが優先される。実際ル・シュヴァリエがどの部分を修復したか解らない。聖堂バックヤード、上方のステンドグラスステンドグラスに関しては解像度を少し上げました。ちょうど中心にキリストと聖母マリアのようです。素敵な絵です。火事後の写真で見るからに、これらは生き残ったようです。このあたりはル・シュヴァリエ作品かもしれない。北側袖廊北側のバラ窓13世紀のスタイルがほぼ残っているようです。それゆえ、採光は弱い北側ですが、見どころは本来こちらのバラ窓です。南のステンドグラスと異なり、トレサリーなどもちゃんとしたゴシックのバラ窓です。中心には聖母子、その周りには16人の聖人が描かれている。16人? 12人じゃないので誰が選ばれているのか不明。こちらはかなり古いステンドグラスかもしれません。マリア様がちょっと険しい顔してます。バラ窓の下に並ぶ縦長のステンドグラス。合わせて窓の開口部が非常に広く、建築的にも難しい部分。それなのにずっと破壊から守られてきた北側翼です。北のバラ窓下のランセット窓 (Lancet window) 並ぶのは18人。でも聖人ではないようです王冠を被り、ユリの王笏(おうじゃく)を持っているので、おそらくフランス王です。カロリング朝、カペー朝と続く歴代の王が描かれているのかも・・。前に書きましたが、パリ・ノートルダムの建設費は王室もかなり出している。それ故、王室につながっている部分も大きく、フランス革命の時には市民に目の敵にされたのかもしれません。行った事が無い方も行った気になるよう写真を多く載せる事にしました。その為にまた押し出されました。次回、南のバラ窓とキリストの冠について触れて終わる予定です。結局、全4回ですね。f^^*) ポリポリ Back numberリンク ノートルダム大聖堂の悲劇 1 奇跡のピエタリンク ノートルダム大聖堂の悲劇 2 1841年の改修問題 ノートルダム大聖堂の悲劇 3 外周と北翼のバラ窓リンク ノートルダム大聖堂の悲劇 4 南翼のバラ窓と茨(いばら)の冠

2019年05月18日

閲覧総数 2149

-

10

アジアと欧州を結ぶ交易路 15 大航海時代の道を開いたポルトガル

ラストにBack numberを追加しました。やっと大航海時代に突入です。当初、ここが2回目くらいの予定でしたなんだかんだと深く掘りおこし過ぎた感もありますが、歴史は繋がっているので過去から段階的にやってきて良かったかも知れません。私達が習ってきた世界史はポイントだけ。繋ぎの歴史が無いからいきなり展開? いきなりその部分だけをクローズアップしても本当の意味は解らないと言う事がよく解ったからね。さて、大航海の時代に入る前に過去ログを少しおさらいしつつ、大航海時代の道筋を簡略に説明。「アジアと欧州を結ぶ交易路 」リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 13 海洋共和国 2 ヴェネツィア(Venezia)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊リンク 海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦ローマ帝国が衰退し、パレスチナや北アフリカがイスラムの勢力に塗りつぶされて行くと、もはやローマ帝国時代の地中海を中心とした華やかな交易は消滅していた。しかも穏やかであった地中海もイスラムの海賊の狩り場となり地中海の島々ばかりか、フランスやイタリア南岸のキリスト教徒らの街は襲われ、人はさらわれ奴隷にされた。激しく治安が悪くなった時代が数世紀。「暗黒の中世」と呼ばれる時代が到来する。8世紀頃になると、自国の商船を守りながら護衛をして地中海交易に乗り出す港湾都市がイタリア半島から複数誕生する。それが「海洋共和国(Marine Republics)」である。海洋共和国は11世紀に始まった十字軍遠征の恩恵を受けてどこも最盛期を迎える。聖地やパレスチナの十字軍国家に物資を運ぶと共に巡礼者を運んだからだ。だが、十字軍特需による恩恵は聖地が再びイスラムの元に包囲されると一気に失われた。彼らは時にイスラム商人とも取引したし、パレスチナや黒海の向こうから来る東洋の物産を仕入れては欧州に運んだ。そんな海洋共和国の中でも長きに渡り生き残ったのがジェノバとヴェネツィアである。特に両者の海運力は抜きん出ていた。以前「アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)」でも書いているが、リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)1453年、東ローマ(ビザンツ)帝国の帝都コンスタンティノポリスがオスマン帝国により陥落すると西側の交易事情は大きく変わった。ボスフォラス海峡がイスラム支配圏になると以前のように通れなくなり黒海に入れ無いと言う事はシルクロードで運ばれる東洋の物産も手に入らなくなる・・と言う事だからだ。※ シルクロードで運ばれた荷は黒海南岸の街で船に乗った。西側諸国にとってコンスタンティノポリスを経由しない新たなルート開拓が急務となった。もちろんイスラムと取引した海洋共和国はあったが、結果論として、東洋を繋ぐ唯一のルートが閉ざされた事は大航海時代を迎える要因の一つとなったのは間違いない。同時にアドリア海の交易不振は急速に進んだのだろうと思われる。その頃はパレスチナから北アフリカは完全にイスラム支配下にあり、地中海でさえ、イスラムの海賊が闊歩して安心して航海できない現実があったからだ。ただ、海洋共和国ヴェネツィアだけはイスラムと取引。かつジェノバを負かし、東地中海交易を独占する事になる。※ レパントの海戦ではイスラムと戦ったヴェネツィアであるが海戦後(1573年)に再びイスラムと取引して交易を続けた。リンク 海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦ヴェネツィアの船は最後まで東地中海交易に特化。1380年、キオッジャの戦い(Battaglia di Chioggia)に負けたジェノバは1381年のトリノ講和会議で完全に利権を失ったから、結果、東洋貿易においては、最終的に黒海の制海権を全てヴェネツィアが独占する。他方、ジェノバは生き残りをかけて新たな道を模索せざるおえなくなった。そもそもヴェネツィアは交易による関税が主な収益であったから貿易一筋的な所があった。対してジェノバは当初からローマ教皇の為に働き、見返りに利権を受けたり植民都市を得て利益をあげていた。※ イスラムの勢力拡大と共にたくさんあったジェノバの植民都市も次々失われていた。地中海での交易の限界? 負けたジェノバは地中海交易に見切りを付け新たな商機を求め外洋に絶えられる船を造作して北海への航路を開拓。ジェノバはジブラルタル海峡(Strait of Gibraltar)を越えて北にルートを取りハンザ同盟で栄えていたフランドルのブルージュへ定期航路を持つ。売れ筋の高額商品であるフランドルのタペストリーはポルトガル王女の嫁ぎ先の品だ。ポルトガルはそれらを独占して仕入れていたのでポルトガルとジェノバの関係は深くなる。多くのイタリア人がポルトガルの港に移住してきたそうだ。以前、「アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊」の中でヴェネツィアに地中海交易を取られた後のジェノバを紹介している。リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊そこでは西への商路拡大と共に神聖ローマ皇帝カール5世(1500年~1558年)のガレー船を請け負ったり、スペインと同盟を結んだ事など紹介しているが、それ以前の14世紀以来、ジェノバはポルトガルの海洋進出にも力を貸していたのである。つまり、ジェノバは海運国としてのノウハウを輸出。また資金の貸し付け業もしていた。海運国なので当然造船技術はある。ヴェネツィアもたくさん船を造って売っていたが、ジェノバは造船だけでなく、航海士の育成の為の学校もあり、船も人(航海士)も航海技術も、また精度の高い海図なども早くから輸出していた。1317年にはポルトガル王はジェノバの商人をリクルートして商売や海運を学ぶと、その100年後には有数の海運国にのし上げている。ポルトガルが海洋国家になる一歩は間違いなくジェノバのおかげであった。今回写真はポルトガル関連、セウタ(Ceuta)が多めです。かつてポルトガルのエンリケ王子が侵攻して得た北アフリカのセウタは、ある意味大航海時代を迎える要因の一つになったのではないか? セウタ侵攻の意味も含めてエンリケ王子の紹介をします。ところで、セウタは現在スペインの所領になっています。アジアと欧州を結ぶ交易路 15 大航海時代の道を開いたポルトガル大航海の前章発見のモニュメント(Padrão dos Descobrimentos) ベレンの塔(Tower of Belém)ジェロニモス修道院(Mosteiro dos Jerónimos)バスコ・ダ・ガマ(Vasco da Gama)の石棺インド航路発見のの探検隊イベリア半島のレコンキスタ(Reconquista)海洋王国ポルトガルの誕生長子制度と3つの騎士団ポルトガルの海外進出、セウタ(Ceuta)征服モンテハチョの要塞(The Fortress of Mount Hacho)セウタの王室城壁(The Royal Walls of Ceuta)セウタ十字軍? サンフェリペ壕(Moat of San Felipe)大西洋上の船舶寄港地と植民地大航海の前章地中海を出て大海洋へ乗り出した大航海の時代、表の主役は一気に変わる。海図を書き換え地球が丸かった事を証明したのはジェノバでもベネツィアでもなくポルトガルとスペインなのである。新たな海洋国家の出現による海洋交易の主役の変更はイベリア半島で起きていたレコンキスタ(Reconquista)に大きく関係していた。(後で詳しく紹介)ポルトガルは先に紹介したよう1400年初頭にはすでに海運国となっていたが、これもレコンキスタと無縁ではない。アラゴン・カステーリャ連合(後のスペイン帝国)はイベリアに残っていた最後のイスラムの国(グラナダ王国)を陥落した。その1492年以降、本格的に海事に参戦する事になる。コロンブスにGo sign を出したのはカスティーリャの女王イサベル1世(Isabel I de Castilla)だったのである。コロンブスおかげでスペイン帝国(カステーリャ王国)は新たな海洋国として仲間入りする。※ イサベル1世の夫はアラゴン王でありカスティーリャ王でもある。※ 世界史では、1492年のグラナダ王国陥落以降をスペイン帝国と呼ぶ。スペイン帝国は西に航路をとり大西洋を横断した。コロンブスの功績でスペインは新地を発見し、スペイン帝国は多くの植民地と富を手にする事になる。「太陽の沈まない国」と形容されるほどに・・。但し、スペイン帝国と言えど、海運はカステーリャ王国が独占したし、資金は借りていたので全ての利益を手にしたわけではなかった事も判明。(後で詳しく紹介)ポルトガルは中東の市場の豊かさを知り、アフリカを南下するルートからインド洋を目指した。イスラム商人を介さず、何とか直接仕入れができないか? 北アフリカの探検隊も出している。当然、船も変った。海洋を越える長距離の航行できる船体の開発が必要不可欠だったからだ。とりわけエンリケ航海王子の貢献は大きい。ポルトガル南部のザグレスに航海学校を設立。そこでは船の造作、航路の開拓から海図の作成もしたし、天文台を置いて星の観測も余念なくした。実際に船を出して、少しずつ航海図を書き足して道を開いたボルトガル。エンリケ王子が求めなければできなかった事だ。エンリケ王子がなぜ海洋越えをめざしたのか?そこにも複数の理由が存在するが、大きくはポルトガルと言う国の立地からの領有地の拡大と収益問題につきるだろう。それは1415年、セウタ(Ceuta)攻略の根底にもある。北アフリカを押さえ、インドとの交易につなげる事が最大の目的であった。セウタ侵攻には北アフリカのレコンキスタと言う側面も確かにあった。だが、セウタ侵攻に経費がかかった上にそれ以上広げられなかったし、維持費もかかった。諸侯に与える報酬も無しではすまされない。そして、1434年、ポルトガルがボジャドール岬(Cape Bojador)を越えた時、道は開けた。カナリア諸島ついでにマデーラ諸島とアソーレス諸島を発見しポルトガルは植民地を得た。※ カナリア諸島の利権は当初は個人。後にスペインが参入。(1479年最終決着)ポルトガルは海を越えて領地を求め続けたのである。むろん、そこには未知に対する多大な好奇心もあったであろう。伝説ではボジャドール岬より先に世界は無いはずであったから、船乗りにとって越えられない壁であった。ボジャドール岬越えの衝撃は、大航海時代の本格的スタートとなる。※ ボジャドール岬はカナリア諸島南東240km現在の西サハラ海岸にある。それまで、地球が球体で在ることを皆知らなかった。ボジャドール岬を越えた船はどこまでも進み新地を見付けた。※ ポルトガルは1488年にはアフリカ大陸南端の喜望峰まで到達する。1494年、トルデシリャス条約が締結される。これから獲得するであろう西の領土をスペインが、東の領土をポルトガルが得る事を教皇が認めた裁定だ。地球が丸い事が解ると、裏側にも協定線ができた。(サラゴサ条約)先住民がそこにいようと、世界の未発見の土地は、先に見付けた国が権利を有するとローマ教皇が裁定したから、我先にと大航海の競争が始まったのである。ポルトガル、リスボン、ベレン地区発見のモニュメント(Padrão dos Descobrimentos) 東側キャラベル船の船首をモチーフにした大航海時代を記念したモニュメントで1940年にポルトガルで開催された国際博覧会の為に制作された。高さ52m。その後1960年にエンリケ航海王子没後500年の記念の時にコンクリートで造り直しされている。モニュメントの東側先端に立つのがエンリケ航海王子(Prince Henry the Navigator)(1394年~1460年)。手には大航海の為に制作されたカラベル船(Caravel)の模型を持っている。※ カラベル船はポルトガルとスペインの探検家らに愛用された船。次がアルフォンソ5世(Afonso V)(1432年~1481年)その次がヴァスコ・ダ・ガマ(Vasco da Gama)(1460年頃~1524年)騎士がいて、その次にブラジル発見者、その次がマゼランらしい。モニュメント西側探検家、芸術家、科学者、地図制作者、宣教師などモニュメントは西側と東側合わせて30人。左から兄ペドロ(Pedro de Portugal)(1392年~1449年)エンリケの母でジョアン1世の妃フィリパ(Philippa of Lancaste)(1359年~1415年)右の巻物を持っているのがルイス・ヴァス・デ・カモンイス(Luís Vaz de Camões)(1524年頃~1580年)。作家で航海に同行して「ウズ・ルジアダス(Os Lusiadas)」を執筆。それはポルトガルの大航海における栄光の記録を叙事詩で壮大に描いた作品らしい。発見のモニュメントは後ろから見ると十字になっていて、さらに十字架がデザインされている。これは騎士団の意味があるらしい。そう言えばエンリケ王子はキリスト教騎士団(前身はテンプル騎士団)のマスターであった。モニュメントの手前、モザイクで描かれた方位図中心の世界地図に各地の発見年号が記されている。上空からの撮影なのでウィキメディアから借りました。ベレンの塔(Tower of Belém)サン・ヴィセンテ(San Vicente)が正式名称で、リスボンの守護神の名前らしい。もともとエンリケの時代には川の中にあったと言うサン・ヴィセンテ(San Vicente)要塞。テージョ川を航行する船の検問を行っていた。1515年~1521年にかけてヴァスコ・ダ・ガマ(Vasco da Gama)(1460年頃~1524年)のインド航路発見(1498年)を記念してポルトガル王マヌエル1世(Manuel )(1469年~1521年)により再建されたものである。※ ヴァスコ・ダ・ガマは、ここから航海に出た。とは言え、当時リスボンの港には海賊が多発していて、リスボン防衛とテージョ川に出入りする船の監視が目的での再建であったから、全てのコーナーに守備の塔や砲台が備えられている。五層式の建物で、3~5階は王族の居室。東洋からの帰国船の謁見にも使われた。塔の下は塩の満ち引きを利用した水牢(すいろう)になっていたと言う。1983年に「リスボンのジェロニモス修道院とベレンの塔」合わせてユネスコの世界文化遺産に登録されている。共にマヌエル様式(Manueline style)と言われる装飾の用いられた特徴的建築故と思われる。ポルトガルでの後期ゴシックに入るようだが、航海事業の拡大による文化の影響か? 非常に多文化の要素が組み込まれた特殊性はマヌエル王の時代の特徴らしい。レコンキスタ後のスペインやポルトガルでは残留イスラム教徒(ムデハル)らの職人によるイスラム的な建築様式が生まれている。それにさらに複数の要素が組み込まれたもの?ジェロニモス修道院(Mosteiro dos Jerónimos)ポルトガルの大航海時代の最盛期の王マヌエル1世(Manuel I)(1469年~1521年)によって着工(1502年)された。こちらはエンリケ航海王子の偉業を称えての建立らしいが、こちらも建築資金もまたバスコ・ダ・ガマ(Vasco da Gama)が道を開いたインド航路によりもたらされた富が活用されている。発見のモニュメントの所から撮影した写真。全景を入れるのは遠くないと無理。中央から左が修道院の回廊で、現在は国立考古学博物館になっている。塔は教会の尖塔で、そこから右が修道院付属? のサンタマリア・デ・ベレン教会(Igreja de Santa Maria de Belém)である。下の写真はウィキメディァからかりました。手前が教会。ジェロニモス修道院に隣接するサンタマリア・デ・ベレン教会(Igreja de Santa Maria de Belém)こちらもマヌエル様式と呼ばれる特徴的な装飾が見所。大部分は1511年にできていてたものの王の逝去など時世もあり、最終的に完成するまで300年かかったと言う。不思議なゴシック。独特な柱。正確にはジェロニモス修道院に隣接するサンタマリア・デ・ベレン教会(Igreja de Santa Maria de Belém)です。バスコ・ダ・ガマ(Vasco da Gama)の石棺ここにはバスコ・ダ・ガマ(Vasco da Gama)(1460年頃~1524年)の石棺が置かれている。石棺は棺を納めるサルコファガス(sarcophagus)。つまり外容器。彼はインドで亡くなり、ポルトガルに戻りヴィディゲイラ(Vidigueira)で一度埋葬され、後にジェロニモス修道院に移動されたと言う。写りの良い方の石棺の写真にオーブ(orb)が現れていたのでこちらにしました。王族や貴族にしか与えられないドン(Dom)の称号と年金を与えられた。つまりポルトガル貴族の仲間入りである。ポルトガル領インドの副王及び、航海士ヴァスコ・ダ・ガマの肖像ウィキメディアより借りてきました。第一回航海の後、シネスの土地(town of Sines)を王より与えられたが、これには問題が起きた。ヴァスコ・ダ・ガマはサンティアゴ騎士団の1人であったが、シネス(Sines)がサンティアゴ騎士団の領地であった事からもめたらしい。その為にキリスト騎士団に移籍? 1519年にはヴィディゲイラとフラデスの町が与えられ、今度はヴィディゲイラ伯爵の称号を与えられた。1497年、リスボン港からヴァスコ・ダ・ガマ、インドへ出発 の絵画 ウィキメディアから借りました。画家 Roque Gameiro(1864年~1935年) 1900年画リスボンのまさにベレンの塔の辺りから乗船し、出発した。すでにジョアン2世は亡くなりりマヌエル王が次代を継いでいた。反対派も多い中、インド航路開拓のGo Signをマヌエル王(1469年~1521年)は決断。これは国が立案しての計画。ヴァスコ・ダ・ガマ(1460年頃~1524年)には4隻の船と170名の乗員が与えられた。ヴァスコ・ダ・ガマのサン・ガブリエル(San Gabriel) 船は178tのキャラック(Carrack)船。全長27 m、幅8.5 m、喫水2.3 m、帆372 m新造されたキャラック船(Carrack)2隻にはヴァスコ・ダ・ガマと彼の兄が乗り、少し小さいキャラベル船(Caravel)と補給船の4隻。(帰還したのは2隻55名)小国ポルトガルには分不相応の大冒険を国家が特に王が推進しての出航であった。ところで、経験豊富な航海士候補が複数いる中で、なぜヴァスコ・ダ・ガマ兄弟に決定したのか? は不明。ヴァスコ・ダ・ガマ第1回航路ウィキメディアより借りてきました。(Indiaは足しました)喜望峰に到達するまでに、ヴァスコ・ダ・ガマは大西洋のセントヘレナ島まで流されている。無駄に航行しているのでその距離は赤道の距離(40,075km)より長かったそうだ。※ 南アフリカのモッセルベイ(Mossel Bay)で補給船? が沈没している。インド航路発見の為の探検隊ところで、中東からもたらされる香油や、アジア方面からもたらされる香辛料の生産地を西側の人間は知らなかった。それはアラブ人が秘密にしていたからだ。いわゆる東洋貿易がヴェネツィアの独占となり、アラブ人から仕入れるにしても値段は非常に高かったから、産地が解れば直接出向いて取引したいと思うのは最もな話し。ポルトガル王ジョアン2世(João II)(1455年~1495年)は中東に探りの探検隊を出していた。地中海からロードス島経由でアレクサンドリアへ、コビリャン(Covilhã)(1450年頃~1525年頃)とアフォンソ・デ・パイパの2つの隊。目的はアラブ人が仕入れているインドの香辛料の市場の特定? そして当時話題になっていた異国のどこかにいるキリスト教徒の王(プレスター・ジョン・ Prester John)を捜す事。また、船でアフリカ大陸を南下して進むコースの探検にはバルトロメウ・ディアス(Bartolomeu Dias de Novais)(1450年頃~1500年)を向かわせた。彼は1488年、ヨーロッパ人として初めて喜望峰に到達。これもまたインド航路開拓の1つとなった。因みにディアスは遭難して偶然発見した経緯から「嵐の岬」 と報告したらしい。喜望峰と命名されたのは、これから先に可能性が秘められていると言う希望?とか喜びかららしい。1488年、コビリャン(Covilhã)(1450年頃~1525年頃)は船でさらにインドのカナールへ。パイパはエチオピア方面に向かうが、途中で客死。コビリャンはインド南のマラバール海岸(Malabar Coast)でムスリムの動向を1年程観察。彼らは2月にモンスーンを利用してペルシャ湾や紅海に船を出している事を知る。またアフリカからインドへ渡る航路があるかを調査し、報告書を送っている。コビリャンのこうした調査がインド航路の発見、すなわち航行可能な海図が描かれ、バスコ・ダ・ガマ(Vasco da Gama)の実際のインド航路発見に繋がるのである。因みにコビリャンは紅海からカイロに戻った所でパイパの死亡を聞く。パイパの代わりか? 彼もまたエチオピアへ向かう。それはジョアン2世からの指令で今度はプレスター・ジョンを捜す事にあった。コビリャンはムスリムに変装して旅を続け、エチオピアでコプト教会を発見。そこが伝説のキリストの王の国か?コビリャンはそこの王に気に入られ? 帰国を許されず30年そこで過ごし亡くなった。イベリア半島のレコンキスタ(Reconquista)ポルトガルやスぺイン帝国が海洋の先に目を向けたのはイベリア半島内でのレコンキスタが完了し、イスラムとの戦いが終結した事に起因する。レコンキスタ(Reconquista)とは何か? の解説を入れましたイベリア半島を西ゴート王国(Regnum Visigothorum)(415年~711年)が支配していた時代、レカレド1世(RecaredoⅠ)(559年頃?~ 601年)(在位:586年~601年)王の時にキリスト教国となった。(589年)が、711年にイスラムのウマイヤ朝がイベリア半島を侵略し、西ゴート王国は滅亡する。この時、イベリア半島はイスラムの勢力下に置かれた。以降、イベリア半島をキリスト教の地に取り戻すべく戦いが始まる。キリスト教徒による再征服活動(戦い) がレコンキスタ(Reconquista)である。北に逃れた西ゴート王国の貴族Pelayoがイベリア半島北部にアストゥリアス王国(Reinu d'Asturie)(718年~910年)を建国して抵抗をみせた。キリスト教徒による奪還の為の抵抗戦、レコンキスタ(Reconquista)はこの時を開始とするらしい。※ アストゥリアス王国は、後に国名をレオン王国(Reino de León)(910年~1252年)に改名。終わりは? 再征服するまでを指すので、それはグラナダ(Granada)王国陥落。ナスル朝の滅亡1492年までのスパンが該当とされる。イベリア半島をオセロに例えてみよう。キリスト教徒を白、イスラム教徒を黒とする。キリスト教国、西ゴート王国の滅亡した時点で9割は黒になった。そこから再征服活動は開始。グラナダ陥落は最後の黒のピースを白に変えた戦いである。イベリア半島を完全に白(キリスト教)の国に戻してレコンキスタは完了する。但し、このキリスト教国は1国ではない。グラナダ攻略でスペインはポルトガルの介入を許さなかった。だからポルトガルはジブラルタル海峡を押さえる意味もあり北アフリカのセウタを攻略した。※ 北アフリカはまだイスラム教徒の世界。レコンキスタを北アフリカに広げたと解釈もできる。因みに、レコンキスタの過程では、フランク王国のカール大帝も参戦している。フランク軍は地中海側からも侵攻し801年にはバルセロナを攻略。865年、フランクはバルセロナ伯を置いて、カタルーニャを統治。欧州の中からイスラムを追い出す事はキリスト教徒全員の願いであった。以前ブルゴスの所でカスティーリャ 王国の騎士でレコンキスタの英勇エル・シド(El Cid)(1045年?~1099年)を紹介した事があるが、キリスト教徒軍が本格的に巻き返しを始めるのは10世紀頃ではないか? と思う。リンク ブルゴス(Burgos)番外編 エル・シドちょうど十字軍が始まった頃で、欧州全体がイスラムに反撃を開始した頃、イベリア半島内部で再編が起き11世紀には複数の所領? 王国が確認できる。13世紀半ばにはグラナダを残すのみとなっていたが、難攻不落のグラナダは最終的に1492年にやっと陥落。そのグラナダを陥落させたのはカスティーリャ王国(Reino de Castilla)(1035年~1715年)で、女王イサベル1世(Isabel I de Castilla)(1451年~1504年)(在位:1474年~1504年)の時。戦場に出たのはアラゴン王の夫である。因みに、コロンブスは自身の計画のスポンサーになってくれるようグラナダ陥落で気を良くした女王イサベル1世に願い出る。コロンブスは、インディアスを求め大西洋を越える航海に旅立つ許可をカステーリャ(スペイン帝国)で得たのである。※ コロンブスの話しは次回改めて入れます。海洋王国ポルトガルの誕生「アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊」の中、「アルセナーレ(Arsenale)造船所と4th Crusade」の所でダンテの時代にはヴェネツィアのアルセナーレ造船所はすでにヨーロッパで最も重要な造船所となっていたと紹介したが、同じ頃、海洋共和国ジェノバも自国造船していた。しかもジェノバには航海士育成の学校もあったのだ。そしてそれら技術は早くからポルトガルの海事発展の為に貢献?ポルトガルが海洋王国を目指したのは1317年頃、第6代ポルトガル王ディニス1世(Dinis I)(1261年~1325年)(在位:1279年~1325年)の時である。ディニス1世は経歴をみるとなかなか有能な人物だ。王権強化の為、土地台帳を細かく作り貴族の領主裁判権を制限、逆に相続法を改定して貴族の、また聖職者の権力抑制した上で様々な事業も立ち上げ、大学も創設。ポルトガルと言う国の基礎を造っている。何より海運の発展に力を注いだ事は功績だ。ディニス1世はジェノバの商人を役職に就け、海運事業の発展に貢献させている。当初は有能な船長や航海士を引き抜いて、王室所用の帆船を指揮させ運営した。ジェノバとの関係はかなり密でジェノバからの移住者には金融業者など銀行家もいた。海運事業が発展すれば商機は増えるからイタリア中の商家がポルトガルを目指した。フィレンツェからは地中海貿易の商家バルディ家がポルトガル領内でも営業をした。そうなると信用制度や為替手形などの金融システムなどもポルトガルに持ち込まれる。要するにジェノバを中心としたイタリア人らの力によりポルトガルは急速に発展して行く事になる。そもそもBackにはポルトガル王がいるのだ。王が商人を率いて事業を率先して行っているのだから商売は円滑に成功して行ったに違いない。※ ポルトガルも領内に割と早く自国の造船所を持った。カスティーリャ王ペドロ1世の庶子? 第10代ポルトガル王ジョアン1世(João I)(1357年~1433年)(在位:1385年~1433年)の時代にはポルトガルの港に400~500隻の船が出入りするほどの海洋王国になっていたと言う。地中海交易の中心は西に移動しつつあった。ポルトガルの商船は北はノルウェー、南はジブラルタル海峡を越えて北アフリカの港に及んでいた。オリエントやアフリカから香辛料、貴石、真珠、オリーブ、ワイン、ナツメヤシの実などを輸入し、北ヨーロッパに転売。※ この頃、穀類不足も起きていたと言うのでパンやヘーゼルナッツ、果物も売った。逆にイスラムにはフランドルのタペストリー(毛織物)、欧州産の馬、チーズ、バター、漁獲物、武器、木材、鋼(はがね)などを売ってもうけた。※ マデーラ諸島とアソーレス諸島が植民地となると小麦、ワイン、染料など生産。それは西アフリカにも売った。ところで、ジョアン1世はエンリケ航海王子の父でもある。以前「金羊毛騎士団と金羊毛勲章(Toison d'or)」の所で紹介しているが、ジョアン1世とイングランドから嫁いできた王妃の元で子供達は男女に関係なく、外国語、数学、科学を学び、政治学まで学んでいる。あらゆる分野の高い教養が与えられたのだ。つまり、このジョアン1世の子息、子女はかなり賢い王子、王女なのである。ポルトガルはジョアン1世の息子エンリケ航海王子の元で大航海時代の先陣を切る。また、娘は当時欧州一の盛況をほこるブルゴーニュのフィリップ善良公(Philippe le Bon)に嫁いだイザベル・ド・ポルテュガル(Isabelle de Portugal)(1397年~1471年)である。彼女は英仏100年戦争の終結にも力を貸している。※ フィリップ善良公(Philippe le Bon)・・フィリップ3世(Philippe III)(1396年~1467年)欧州で人気の商品「フランドルの羊毛タペストリー」は娘のルートから仕入れられたと思われる。※ リンク サンカントネール美術館 2 (フランドルのタペストリー 他)※ リンク 金羊毛騎士団と金羊毛勲章(Toison d'or)ポルトガル王家の勤勉さがポルトガル海運を育て、神聖ローマ皇帝の一翼であるスペイン帝国に対抗する海洋国家にまでのし上げたのだろう。長子制度と3つの騎士団ジョアン1世から始まるアヴィス王家(Avis royal family, Portugal)から、諸々、イングランド式が採用されている。貴族制度もそうであるが、長子相続制度も息子のドゥアルテ1世の時には法律で制定されている。※ 長子相続では、全ての財産を長子が総取りする。つまり次男以下に、財産はない。アヴィス王家では、子供達の位置と役割が子供の頃から分けられていたのだろう。兄弟は兄を助け、長兄の死にあたり、次男と三男で長子の子供の摂政を務めている。(他王家では兄弟で争うのはザラだ。ここも争いが少なからずあったが収まっている。)しかし、ジョアン1世は長兄以外の子供らにも、それぞれ後に獲得した領地を分配し爵位を与え、そうでない場合は騎士のトップにしている。長男 ドゥアルテ(Duarte I)(1391年~1438年) ポルトガル王。次男 ペドロ(Pedro)(1392年~1449年) コインブラ(Coimbra)公爵位。三男 エンリケ(Henrique)(1394年~1460年) ヴイセウ(Viseu)公爵位とキリスト騎士団長(Military Order of Christ)マスター四男 ジョアン(João)(1400年~1442年) サンティアゴ騎士団(Military Order of Santiago)マスター五男 フェエルナンド(Fernando)(1402年~1443年) アヴィス騎士団(Military Order of Avis)マスター驚くなかれ、アヴィス王家には3つの騎士団のマスターが存在した。通常1国で一つあれば良いところ。それが3つの騎士団を有する王国なのである。騎士団はローマ教皇により認められた正式なもの。つまり騎士団直属の所領もあるし年貢もある。それらは実質マスターの財産に近い。特にエンリケが拝命した「キリスト教騎士団」は、かつての「テンプル騎士団」を継承したもの。以前テンプル騎士団の悲劇の最後について書いているが、ポルトガルでは、解散したはずのテンプルの財産も、騎士も領地もそのまま「キリスト教騎士団」が受け継ぐ許可をローマ教皇から取り付け、ほぼまるごと相続していたのである。テンプルの領地がポルトガル領内にどれだけあったか? は不明だが、相当な財産を有していただろう事は間違いない。また今後の年貢も約束された。※ テンプル騎士修道会に触れたカ所のリンク先です。テンプルの末路は「騎士修道会 2」です。リンク 騎士修道会 1 (テンプル(神殿) 騎士修道会)リンク 騎士修道会 2 (聖ヨハネ騎士修道会)リンク ロンドン(London) 10 (テンプル教会 2 Banker)こうした財産もあったのでエンリケは当初の海洋航海船の研究費や調査試験航海、また北アフリカ探険など資金が出せたのである。また、エンリケ王子はセウタ最高責任者の任務と同時に海洋航海の調査船も指揮していた事になる。ポルトガルの海外進出、セウタ(Ceuta)征服なぜ? エンリケ(Henrique)(1394年~1460年)王子が外洋に船を進めたのか?結果論から見れば、それは新天地の獲得であった事は間違いない。が、最初の一歩は何だったのだろう?研究施設まで持って、海図を造りながら、さらに船まで造ると言う並々ならない研究をしての外洋進出である。当初は利益よりも支出の方が多かったはずだ。お金と時間的余裕のできたエンリケ王子。彼の自身の知的好奇心が推進力だった? 西アフリカ沿岸の探検航海では得る物もあった。では次は? 世界の果て? と言われたボジャドール岬の先に何があるのか? 好奇心は増幅されて行った? のかもしれない。明確な答えは無いが、ポルトガルによる北アフリカのセウタ(Ceuta)侵攻が少なからずきっかけになったと考えられる。ポルトガルはカステーリャと和平を結んだ。もう国教でのいざこざも無い。また、カステーリャはグラナダ攻略の戦いにポルトガル介入させなかった事もありポルトガルには平和が訪れていた。※ 平和となったがお金は無い。ジョアン1世の3人の王子らの成人のイベントとして、1415年、セウタ(Ceuta)侵攻を思いついたらしい。それは王子らの騎士デビューの大々的なイベントとなったし、また諸侯らへの景気づけもあったのかもしれない。※ 戦が無いと困る人達もいるのだ。北アフリカのイスラムの世界に殴り込みをかけるのである。征服のあかつきには土地が得られる。略奪できる品もあるだろうし、キリスト教の布教と言うプロパガンダ(propaganda)がある。また、セウタの確保は地中海への入り口、ジブラルタル(Gibraltar)海峡の確保でもありモロッコへの足がかりでもある。その意義は大きい。実際の所、地理的にポルトガルが広げられる領土は北アフリカ方面しかなかったので、多大な借金をして下準備をタップリしてからセウタ(Ceuta)攻撃が行われている。スペインからのフェリー船上からのセウタ(Ceuta)あいにく天気が悪くかなり明るくしてもこれです。近づいてやっと見える感じ。現在のセウタはスペイン領になっているのでモロッコ入リの時はセウタに着岸してからバスでモロッコの国教を越える。高いツアーの時はセウタのバラドールに宿泊。下はセウタの突き出た部分モンテハチョ山(Mount Hacho)モンテハチョの要塞(The Fortress of Mount Hacho)標高190mのモンテハチョは市内どこからでも見える。城壁の高さは26m。一周1550mの城壁には5つの堡塁(ほうるい)が置かれている。元はビザンチン時代に造られた要塞であるが、ポルトガルが1415年にセウタを征服した時点では半壊していて使用できなかったと言う。ポルトガルとスペインの支配の間に、万が一セウタがイスラム教徒によって攻撃された場合の最後の防御的な砦として再建している。州立アーカイブ図書館からセウタの王室城壁(The Royal Walls of Ceuta)セウタの見所はモンテハチョ要塞ではなく、市内に残る王室城壁(royal walls)とサンフェリペ壕(Moat of San Felipe)である。海上からの攻撃から都市を守るための防衛設備である。半島を横断するように掘り(サンフェリペ壕)があり城塞が控えている。城壁の上から後方、右が半島の突端であり、左のみぎれている山がモンテハチョ山(Mount Hacho)上が朝で下が夜要塞の向こう側サイドにハーバーがある、見える山はモンテハチョ山(Mount Hacho)。セウタ十字軍? 1411年にポルトガル王はローマ教皇より、セウタ攻略を十字軍として公認してもらっている。つまり、セウタ攻略の部隊は十字軍として扱われる事になった。そして1415年8月、ポルトガルによるセウタ侵攻にはドゥアルテ、ペドロ、エンリケの3人の王子が戦闘に加わった。戦いは一日で勝敗が決まったらしい。彼らはこの戦いでめでたく騎士となり、信仰心が熱くこの計画に乗り気だったと言うエンリケ王子が1416年にセウタの防衛と補給の最高責任者に任命される。彼は1450年までその地位にあった。セウタの総守備は2500人を数え、エンリケ王子はセウタ総督として船団も持った。だが、先の「大航海の前章」ですでに書いた通り、セウタからは思った通りの収益が見込めないばかりか、維持費に逆にお金がかかったのだ。当初見込んでいたスーダンの金の取引も、ポルトガルの侵攻により、市場が移動してしまった。何より、セウタの守備は外に出られないほど囲まれて完全孤立。所領の拡大どころか、食糧も本国からの輸入による調達しかできなかった。セウタの軍は周辺の集落を襲って食糧調達したり、海賊行為もしたらしい。セウタ維持の騎士集めにも苦労する。ポルトガル王らは収入ゼロの上に兵器や人件費にお金のかかるセウタを実際のところお荷物に感じていた。ただ信仰心に熱いエンリケ王子(総督)は「経済は二の次、神への奉仕が絶対」と、セウタの保持にこだわったらしい。ただ、このこだわりの為に後に末弟のフェエルナンド(Fernando)王子(1402年~1443年)を死に追いやる事になる。(1437年、西のタンジール(Tangier)を得る戦いで敗戦し人質に取られ獄中で赤痢で亡くなった。)セウタにこだわったのはローマ教皇も・・。1418年にローマ教皇は、セウタで戦う騎士に7年の免罪を公布した。翌年には10年足して17年の免罪を公布。さらに数ヶ月後には8年を加え25年の免罪にしている。「セウタはアフリカ大陸で唯一のキリスト教徒の地」ローマ教皇も必死にセウタをフォローしたらしい。エンリケ(Henrique)(1394年~1460年)王子は1420年、キリスト騎士団長(Military Order of Christ)のマスターに任命された事から、その人材と財産がセウタの為に使用できるようになった。ローマ教皇もまた1456年にはポルトガルに所在する4つの騎士団に1/3の人材をセウタに派遣するよう指示し、支援している。何しろセウタ死守は正式な十字軍の任務に認定されているからね。ところで、タンジール(Tangier)での敗戦で人質を決める時にエンリケは自分が行く事を最初に申し出たが、総司令官の彼を出すわけにはいかないと、フェエルナンド(1402年~1443年)が人質になり結果、獄死した。エンリケのセウタ執着が弟を死に追いやった? もはやエンリケだけのせいではないが・・。※ 当時のイスラムの人質の扱いは、例え王族であっても特別はなかったようで、衛生状態の悪い牢獄での環境が死期を早めたと言える。父王はセウタを手放す事を進めていたらしいが、エンリケは反対した? ローマ教皇の手前、手放す事はできなかったのかもしれない。エンリケは相当に後悔したのではないか? と思える。ところで、セウタ侵攻からすぐにエンリケは海洋航海の実証実験を始めている。1434年にはボジャドール岬を越えいたし、もっと以前の1427年にはアゾレス諸島(Azores Islands)も発見している。ポルトガルは捕まえた人間を奴隷として市場で売買する事も始めていた。フェエルナンドが獄中にいる1438年にはアゾレス諸島(Azores Islands)の植民地化を本格的に開始している。タンジール(Tangier)の敗戦以降ポルトガルは北アフリカの植民から完全に手をひいているのだ。スペインとポルトガルの併合により1580年、セウタはスペイン領となる。サンフェリペ壕(Moat of San Felipe)メイン広場(Plaza de Armas)ライティングされている所に砲台が置かれた。ローマ時代にはすでに城壁が存在していたらしい。ポルトガル軍はその古代遺跡を利用して1541年から1549年の間に要塞、航行可能な堀、跳ね橋などの王室の城壁を建設することで防御を強化。現在の壁を築き上げたと言うが・・。ポルトガルがセウタに侵攻したのは1415年。エンリケ王子の時代にはここまでの城塞はなかったようだ。そして16世紀に再建。18世紀にはその隣に要塞化した兵舎が増設された。それにしても半島の右岸から左岸への船での移動ができる意義は大きい。半島を分割する運河は1540年代に本当に作ったのか? 古代、フェニキア人が地中海交易していた時代にすでに存在していたのではないか? と言う気がする。大西洋上の船舶寄港地と植民地エンリケ王子が星を観測したり、海洋調査をしながら海図を書き進めている過程で、大西洋上の諸島群を発見している。中でもカナリア諸島(Canarias Island)の発見は早く1312年、ジェノバ航海士がたどりついた時はすでに北アフリカのベルベル人が住んでいたと言う。おそらく、ジェノバの船が北上する時に偶然たどりついたのだろうと思われる。エンリケ王子が調査隊を出す以前、1341年にもポルトガル人とジェノバ人の遠征隊がすでにカナリア諸島に行っているが、カナリア諸島より先に船を向ける者はいなかったかった。それは潮流と風向の問題で、そこから先の海域では、通常コースでの帰路ができなくなるからだ。ボジャドール岬(Cape Bojador)より先は、船が戻れずほぼ遭難する事が確定されていた。この問題の理由と攻略ができた事が大航海を制する事につながったと言える。カナリア諸島(Canarias Island)マデイラ諸島(Madeira Islands)アゾレス諸島(Azores Islands)カナリア諸島(Canarias Island)カナリア諸島はすでに古代に発見され、北アフリカのベルベル人がすでに移民していたらしい。それによりここは奴隷の供給地にもなった。1312年、ジェノバ航海士が再発見。1341年、ポルトガル人とジェノバ人の遠征隊をカナリア諸島に派遣している。1402年、ノルマン人の征服にあうが個人レベルのもので征服者と先住民が共存。コロンブスが新大陸を発見するとカナリア諸島はどうしても必要な場所。カステーリャの介入が始まる。1496年、カナリア諸島の利権はカステーリャの勝利で終了する。カステーリャは大西洋を南下する時の寄港地として、またこれから始まる南米進出の際の船舶寄港地として利用した。ボジャドール岬(Cape Bojador)問題カナリア諸島はアフリカ大陸西海岸まで約115kmのサハラ沖に位置。北緯27度37分~29度24分。西経13度20分~18度10分。7つの島からなる。地理的にカナリア諸島の緯度は偏西風(北)と貿易風(南)が分岐する位置にある。北大西洋環流のコースは沿岸を南下しているのでカナリア諸島を越えると帆船の時代の船は来たコースをそのまま戻る事はできなかった。世界の果てと思われていたボジャドール岬(Cape Bojador)問題はそうした理由により船が戻れず遭難したものと思われる。エンリケ王子の指示で1434年、ジル・エアネス(Gil Eanes)はボジャドール岬を越えた。彼はもう少しアフリカ沿岸を南下し、潮流を逃れて沖にでて偏西風に乗ると言う帰路のコースを発見したのである。この時、現地の人間を連れ帰り、それが後の奴隷売買に発展する。マデイラ諸島(Madeira Islands)1419年、ポルトガル船がポルト・サント島に漂着し植民が始まる。黒人奴隷を使用してのサトウキビ栽培が行われた。現在もポルトガル領である。アゾレス諸島(Azores Islands)1427年、エンリケ王子の配下の船長によって発見。1439までに7島。以降植民地化。本国への食糧の生産が目的だったが小麦粉の栽培には50年かかったらしい。また、染料の藍(あい)色の原材料である大青(たいせい)の栽培をしている。大西洋上の船舶寄港地であり、捕鯨および遠洋漁業の基地として使われた。スペインが横取りしようとポルトガルともめた場所。コロンブスもここに寄港している。現在自治国となっているが公用語はポルトガル語。下にエンリケ航海王子の調査隊により発見された航路図を入れました。今回はこんな所で終わります。次回はスペイン編です。とりあえず載せて、誤字チェックは後からするのでご了承お願いします。今回は、諸事情でかなり遅れてのUPとなりました。本を取り寄せたりと出だしも遅かったのですが、新しい所に入る時は内容も、組みたても、写真も、いろいろ考え無ければならないから特に頭を使います。夜中の作業が中心なので昼閒疲れると睡魔には勝てません。待ってくれていた方ゴメンナサイ。m(_ _;)mBack numberリンク イングランド国教会と三王国の統合 2 ピューリタン革命から王政復古リンク イングランド国教会と三王国の統合 1 ジェームズ1世リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 26 イギリス東インド会社(前編)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 25 ケープ植民地 オランダ東インド会社(後編)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-2 オランダ東インド会社(中編)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-1 オランダ東インド会社(前編)リンク チューリップ狂騒曲リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 23 新教(プロテスタント)の国の台頭リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 22 太陽の沈まぬ国の攻防リンク 大航海時代の静物画リンク 焼物史 土器から青磁までリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 21 東洋の白い金(磁器)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 20 パナマ運河(Panama Canal)リンク マゼラン隊の世界周航とオーサグラフ世界地図リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 19 新大陸の文明とコンキスタドール(Conquistador)リンク コロンブスとアメリゴベスプッチの新世界(New world)リンク 新大陸の謎の文化 地上絵(geoglyphs)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 18 香辛料トレード(trade)の歴史リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 17 大航海時代の帆船とジェノバの商人リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブス アジアと欧州を結ぶ交易路 15 大航海時代の道を開いたポルトガルリンク 海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊リンク 聖人と異端と殉教と殉教者記念堂サン・ピエトロ大聖堂リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 13 海洋共和国 2 ヴェネツィア(Venezia)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 11 ローマ帝国の終焉とイスラム海賊リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 10 ローマ帝国を衰退させたパンデミックリンク ローマ帝国とキリスト教の伝播 (キリスト教とは)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 9 帝政ローマの交易リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 8 市民権とローマ帝国の制海権リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 7 都市国家ローマ の成立ち+カンパニア地方リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 6 コインの登場と港湾都市エフェソスリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 5 ソグド人の交易路(Silk Road)リンク クムラン洞窟と死海文書 & マサダ要塞(要塞)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 4 シナイ半島と聖書のパレスチナリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 3 海のシルクロードリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 2 アレクサンドロス王とペルセポリスリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 1 砂漠のベドウィンと海のベドウィン

2022年02月26日

閲覧総数 644

-

11

ナミビア先住民・ヒンバ族 2 (ヒンバ流オシャレ)

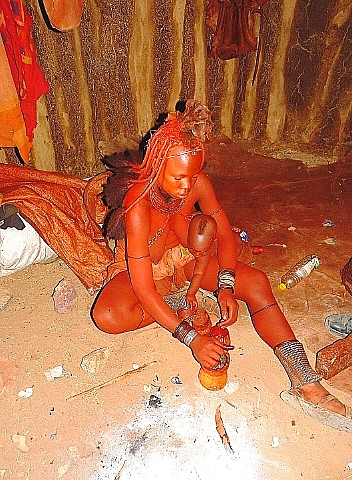

前回に引き続きヒンバ族です。女性は昼間、子守をしながらも、せっせとオシャレに精を出していますが・・・。ナミビア共和国(Republic of Namibia) ヒンバ(Himba)族化粧ヒンバ族の肌はその大地と同じように赤褐色をしています。でも、それは地肌の色のせいだけではありません。美しく手入れされた肌には、「オカ」と呼ばれる赤い泥粉と牛の脂肪を混ぜたものを全身に塗っているのです。ボディー・ペインティングとはちょっと意味が違うようです。この泥粉には日焼け予防と、虫除けの効果があり、さらに寒さや乾燥から肌を守る役割があるのだそうです。男性もおそらく塗っていると思われますが、村には昼間留守なので写真がありません。ベビーが胸に吸い付いていますが、気にせず、もくもくと作業を続けているようです。ところで、気づかれましたか? 入浴で落ちるのでは?実は彼女達、いえヒンバ族はお風呂に入る習慣が無い民族なのだそうです。お風呂どころか水浴びもしないといいます。唯一入浴するのは、嫁ぐ時に1回と病気になって入院するような事態が生じた時、だけなのだそうです。(病院のシーツを汚すから、らしいです。)下の女性はどうやら香木(こうぼく)を炊く準備をしているようです。入浴の習慣がなくても匂いには気を遣っているようで、1日に3度程、香木を炊いては、香りをたきしめているようです。男性は解りませんが、女性はお風呂に入っていなくても、臭いという事はないようで、むしろ匂いを感じる事もなかった? とにかく女性は、昼間、ヒンバ族なりの身繕いをせっせとしています。ヒンバ族は女性も男性もベルト、ブレスレット等のアクセサリーをたくさん身に付けているようです。女性のアクセサリーは総重量、数kg。それじたいで、既婚、未婚、子供の数までも表現しているのだそうです。その他ヤギや牛の皮で下半身をスカートのように覆っています。ベビーもとってもキュートです地面の色と同化してますが・・・。つづく

2009年09月09日

閲覧総数 1489

-

12

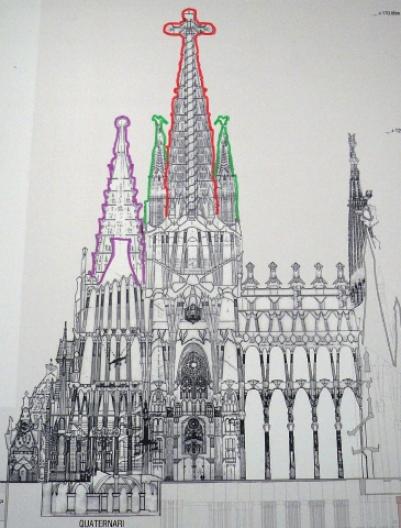

アントニ・ガウディ カサ・ミラ 3 (屋上1)

最新の「アントニ・ガウディ(Antonio Gaudí) 」シリーズのリンク先をラストに載せました。さて今回はカサ・ミラ屋上の紹介です。写真の選択にちょっと時間がかかってしまった事と流れから2つに分割しました。アントニ・ガウディ カサ・ミラ 3 (屋上1)最初の構想カサ・ミラに使用された石は同じカタルーニャ州のアルト・ペネデスのビラフランカ(Vilafranca)産の石だそうです。比重が大きく重量感があるのが特徴で、その石をわざと荒削りにしてダイナミックさを出しているそうです。最初の構想最初の構想では各フロアが400m2以上の3階か4階建ての建築を考えていたようです。2つのパティオを持つ所は今も同じですが、構想では大きなパティオの周囲を馬車で各フロアまで乗り付けられるような二重螺旋の道を建設し、それぞれのフロアの住宅まで馬車で乗り付け、かつそこに駐車場をも併設したかったようです。しかし、2000m2以上の土地の確保が不可能だったので実際はパティオをとりまく螺旋階段は3階住居までで終わり、自動車と馬車の駐車場は地下になり、その為地下に至る傾斜道を建築しています。カサ・ミラ(Casa Milà)の模型 (1回目に紹介した模型の裏側断面)写真右がグラシア通り側実際のカサ・ミラは地下1階(当初駐車場)、居住フロアは地上6階。それに屋上の下の屋根裏が現在展示フロアとして使われています。1859年「バルセロナ近郊の再生と拡張の為の計画案」にのって始まったバルセロナの開発ですが、1800年代末にはまだこのグラシア通りには馬車鉄道が走っていた時代です。(それが電化され路面電車となったのが1899年)新旧革命が起きている中にあって造り上げられたカサ・ミラは当時の建築設計も工法も革新的なものでした。それが今見ても遜色(そんしょく)なく見えるのが凄いです。カサ・ミラ(Casa Milà)屋上の図面前回の図面同様に左がグラシア通り側。2つのパティオ(中庭)の他に屋上に6個の円が見られますが、それが屋上に至る螺旋階段と通風口になっていて、それぞれがオブジェのような小屋になっています。現在は屋上に落下防止のフェンスが取り付けられていますが、建築当初それはありませんでした。めったに来る所ではなかったからでしょうが、屋上は今や見学コースの目玉の1つです。甲冑のオブジェのようにデザインされた煙突が屋上を飾り、うねった床はやはり山の頂をイメージしているのかもしれません。全体として非常にシュールなデザインです。中庭を見下ろす。屋上すぐ下に小窓がたくさん開いているのが見えますが、それがいわゆる子屋根の下の屋根裏で、現在は展示場になっています。屋上つづくリンク リンク アントニ・ガウディ カサ・ミラ 4 (屋上2)Back numberリンク アントニ・ガウディ(Antonio Gaudí) 1 高級住宅リンク アントニ・ガウディ(Antonio Gaudí) 2 コロニア・グエル教会とカテナリー曲線リンク アントニ・ガウディ カサ・ミラ 1 (外観)リンク アントニ・ガウディ カサ・ミラ 2 (パティオ) アントニ・ガウディ カサ・ミラ 3 (屋上1)リンク アントニ・ガウディ カサ・ミラ 4 (屋上2)リンク アントニ・ガウディ カサ・ミラ 5 (屋根裏の梁)リンク ガウディ博物館 1 (グエル公園)リンク ガウディ博物館 2 (ラ・トーレ・ローザ・la Torre Rosa)リンク ガウディ博物館 3 (ガウディ家の人々)リンク ガウディ博物館 4 (ガウディの病気)リンク グエル公園(Parc Guell) 1 (2つのパビリオン)リンク グエル公園(Parc Guell) 2 (ファサードのサラマンダー)リンク グエル公園(Parc Guell) 3 (大階段のタイル)リンク グエル公園(Parc Guell) 4 (列柱ホール)リンク グエル公園(Parc Guell) 5 (ギリシャ劇場)リンク グエル公園(Parc Guell) 6 (擁壁と柱廊)リンク グエル公園(Parc Guell) 7 (テクスチャーにこだわった柱廊と陸橋)関連リンク コミーリャス(Comillas)エル・カプリーチョ(El Capricho)リンク ガウディの椅子リンク モンセラート(Montserrat)

2012年05月10日

閲覧総数 486

-

13

オリエント急行 2 (ベニス・シンプロン・オリエント急行)

前回のオリエント急行でこぼれた写真をやはり紹介しておきます。オリエント急行 2 (ベニス・シンプロン・オリエント急行)オリエント急行史ベニス・シンプロン・オリエント急行(Venice Simplon Orient Express)オリエント急行史1883年10月4日、パリとコンスタンチノープルを鉄道で結ぶと言う当時は活気的な長距離列車が考案された。前代未聞の列車は40名の著名人を乗せ、パリのストラスブルグ(東駅)からルーマニア経由(フェリーを一部利用)でコンスタンチノープルへ出発。それがオリエント急行の一番列車だそうです。その後1889年にパリ~コンスタンチノープル間が全線開通。2都市間が67時間も凄かったのは距離の問題だけでなく、列車とは思えない豪勢な列車の仕様である。ジョルジュ・ナヘルマッカー(ベルギー人)の夢のような計画だったオリエント急行は豪華なタペストリー、ビロードのカーテン、素晴らしいガラス器、一流のシェフによる食事など、至れり尽くせりの豪華な設備とサービス。それらがヨーロッパ社交界の話題を独占し、数多くの人々に愛されたそうです。また著者であるアガサ・クリスティーも楽しみに乗車したらしい。それだけの栄華を誇ったオリエント急行も下火に?1977年5月 全面的にオリエント急行は打ち切り。1977年10月 オリオント・エキスプレス・ホテルズ社会長のジェームス・B・シャーウッドがモンテカルロのオークションで売りに出された2両のワゴン・リー車を購入。以降ヨーロッパ各地に散在していたブルマン車やワゴン・リー車を買い集め、5年の歳月と30億円かけて復元、改造。1982年5月25日 オリエント急行のかつての運行ルートLondon → Venezia (Simplon Pass)を復活させたのがベニス・シンプロン・オリエント急行なのです。※ 列車は豪華ではありますが、古い車輌のリメイクなのでクーラーなどの施設は当然付いていません。お世話係りスタッフキャビン・スチュワード(Cabin Steward)各車両に一名ずつ乗務し、ベットメーキング、ルームサービス、朝食を届けたり荷物の運び出し等のお世話係をしてくれます。キャビンの呼び鈴(ボタン)呼び出しです。メートル・ドテル(Maitre d'Hotel)食事のサービスの責任者。ダイニング・カー(食堂車)でのお食事時間や座席のオーダーを受けてくれます。トレイン・マネージャー(Train Manager)列車の最高責任者。緊急時の対応等列車内のすべてを統括。用命の際は担当のスチュワードを通して・・。列車内のバー・カウンター(飲み物リストも各部屋にメニューがあります。)狭くて写真がとれないのでこれはオリエント急行の雑誌から撮影。部屋は狭いので、スーツケースなどの荷物は荷物専用車両に預け、コンパクトな荷物だけ室内に・・。でも、ドレスコードもあるので衣装が・・・。キャビンには絵葉書やレター・セットが付いています。列車内でこれら郵便を投函すれば、料金は無料で郵送してくれます。日本でもタダです。(一部制限あり。)これらはお土産にもなります。列車内に売店があり、貴金属も売っています。まるで通販パンフレットのようなカタログがあり、列車内で使われているロゴ入りのグラスやお皿などもお土産として売っています。基本、客室、食堂車、ブルマン車、バー・サロン車等に用いられている内装品は全て、オリエント急行コレクションとして販売していると言う事です。(かってに持ち帰るな・・と)写真左端が灰皿でその上がカフス。下が乗車チケット。オリエント急行には東南アジアを除いてエア・コンが付いていません。ロゴ入りの扇風機のみです。当然暑くて快適とはいえません。窓の開閉は、ヨーロッパ便のみできるようになっていると言うことですが・・。「走る蒸し風呂」と形容する人もいます。ベニス・シンプロン・オリエント急行のようにグッズを売ったり、セールスがうまければ、元祖、国際寝台車会社(ワゴン・リ社)のオリエント急行も生き延びられたかもしれないのに・・。と思ったりしました。前回のリンク オリエント急行 1 (廃止に???)

2009年08月24日

閲覧総数 1005

-

14

海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦