2010年01月の記事

全50件 (50件中 1-50件目)

1

-

フレデリクスボー城 2 (教会堂)

チボリ公園でも写真枠を使いすぎたので・・余り枠は出なかった・・・。フレデリクスボー城 2 (教会堂)デンマーク王国(Kingdom of Denmark)フレデリクスボー城(Frederiksborg Slot) Part 2国立歴史博物館J.Cヤコブセン(1811年~1887年)城の古い部分はフレデリック2世(1534年~1588年)の時代に建てられたものだそうです。中でも1580年に建てられた城の北方「浴室」と呼ばれる娯楽用の小館Badstuenは浴用の為に一室を設けた事で名付けられています。その後息子クリスチャン4世(1577年~1648年)によって城は北欧の最も壮麗な城の一つとして1600年頃から建設が始まっていますが、王家の主たる居城として使用されたのは最初の100年間で以降、(現女王の夏の宮殿である)フリーデンスボー城(1720年建設)に移されたようです。本丸の城に渡る橋ただの掘りだと思っていたけど城そのものが湖の中だったわけで、水上の城郭でした。城の正面玄関国立歴史博物館1859年城は火災にあい、その修復の為に国民による自発募金をしたそうですが、王はそこを居城とせず、実業家のJ.Cヤコブセン(カールスベア・ブルワリー)の提案でデンマーク国民の歴史的な記念の城として残すよう1878年に博物館を設立。しかし、当時の政府は資金上の参加を拒み、J.Cヤコブセンのカールスベア財団が運営していたようで、いつ国立になったのかは不明です。J.Cヤコブセン(1811年~1887年)1847年創設のデンマークで有名なカールスベアのビール会社のオーナーです。ビールに宝冠が描かれているのは、デンマーク王室御用達の印なのだそうです。(1904年デンマーク王室御用達になり瓶に宝冠マークの使用が許可)J.Cヤコブセンの死後遺産が財団に寄付された為に財団の財産は莫大になったと言われていますが、この城の修復にも莫大な資金を投じたようです。城の入り口から城門を振り返った所。西棟には教会堂があります。 宮殿入り口左の塔です。1536年のルーテル派の宗教改革により国王が教会の最高権威者となった事により、王室の教会は他の部屋以上にきらびやかな造りに見受けられます。特にここは1660年~1848年までの間、王位継承の「塗油の儀式」がされた教会でもあるようで、教会の王への賛美だと解釈されているようです。銀と黒檀でてきた祭壇は1610年の作。二階のオルガンは1616年作。後部にはパイプオルガンの管の部分が・・・これも豪華。実はここはデンマーク王室の最高勲位の騎士団、エレファント勲章勲騎士( Knights of the Order of the Elephant )の本拠でした。1450年頃クリスチャンの結社から始まって1693年、フレデリクスボー城内の教会堂に勲位授与の聖堂が置かれた。象と櫓がデザインされた勲章です。王国の紋章にもエレファント勲章が描かれています。リンク エレファント勲章 とデンマーク王室の王冠王国とその所領土の紋章が描かれている椅子やアーチ、ステンドグラスなどは国家君主を賞賛するルーテル派の礼拝堂の特徴なのだそうです。クリスチャン4世は城の教会を一般教区の礼拝に使用する事を許可していたようで、それは今も継承されているようです。(要するにヒレロズの教会なのです。)城はつづくリンク フレデリクスボー城 3 (ノルマン人とヴァイキング)

2010年01月31日

コメント(0)

-

コペンハーゲンのチボリ公園

また書きかけが飛んでしまった 普通に入力している最中に・・何かきっかけがあるのか・・・調子よく入力している時に限って「カチッ 」とか言って消えてしまうのだ・・・。Break Time (一休み)フレデリクスボー城の前に昨日少し触れたチボリ公園の夏の写真があるので紹介。前回後楽園遊園地と書いたけどちょっと違うか・・・。都心の一等地にある・・・と言う場所だけ後楽園ね。1843年にオープンしたチボリ公園は、彼のハンス・クリスチャン・アンデルセンがここで童話の構想を練ったと言われるようにコペンハーゲンっ子の心の故郷なのだそうです。入り口のゲートコペンハーゲン中央駅の目の前にあります。面積は82717m²。1843年当時コペンハーゲンには何の娯楽も無かったので、時の国王クリスチャン8世の臣下ゲオ・カーステンセンが、階級の別なく楽しめる娯楽施設として考案したそうです。しかし、それは当時としては画期的な考えで保守派からの反発が強く、開園後に彼は運営からも手を引きデンマークからも去ったと言います。一方チボリ公園の噂は国内外へと伝わり、1周年の日には16000人を突破し現在もとても人気の観光スポットになっています。(現在年間来園者数は約350万人だそうです。)公園内は緑に囲まれて大きな池、小さな池、異国の建物が絶妙な配置で建てられています。風情のあるたたずまいと、画期的な乗り物が上手く融合しつつ、お年寄りでも楽しめるようなイベントが盛りだくさんになっています。パントマイム劇場着席は有料で立ち見はタダなのだそうです。こうしたイベント場は他にもあります。野外音楽堂このコーナーはお年寄りが多いような・・・。年齢幅も広いと言うのは誰もが楽しめる公園を物語っていますね。日本は年齢で分かれる所が多い気がします。もちろん定番のジェットコースターもあります。ここは若者のコーナーですね。園内にはこんな車も・・・。超ミニサイズの消防自動車です。園内にはレストランやコンサート・ホール等も入っているのでおもちゃのような消防車が見回りですか?小さくても本格的な消防自動車は思わず写真を撮りたくなるカワイサです。観光客は空港でコペンハーゲン・カード(有料)を作っておけば市内近郊の電車や市バス乗り放題の他、チボリ公園の入場料金もいりません。生憎日本の倉敷にあったチボリ公園は2008年12月に閉園したそうです。本家のチボリ公園は、倉敷のそれとは形態の根本が違うような気がします。(行った事ないけど・・)倉敷はテーマパークであり、ここはシンプルにいつも気安く来れる近所の公園の延長にあると思うのです。ふらっと寄って、中を歩き見るだけでも憩いになる公園なのです。お年寄りがいて、小さな子供がいて、若者達も集える場所がチボリ公園のようです。どうも日本のテーマパークはお金がなくては入っても楽しめない所ばかりです。お金がかかりすぎているので回収しようとするせいでしょうか・・・中に入ってからもぼったくりのように高い所が多い。チボリ公園はもともと階級に関係なく誰もが楽しめる場所がコンセプトだからお金を使わなくても楽しめるように考案されているのかもね。

2010年01月31日

コメント(0)

-

フレデリクスボー城 1 (雪の中の城)

今回は雪の中の城を紹介ちょうど3年前の今頃、特に何と言う予定もなく旅行のラストにコペンハーゲンを入れたのだが、デンマークはあきらかに他の欧州とは色が違っていた。緯度が高いのであきらかに気候が違う。やはり冬の日照が本当に乏しいのを実感。空港に到着してからずっと降り続ける雪に空は常に薄暗く、気持ちも暗くなりがち。考えればデンマークのツアーは夏場が一般的で、真冬のさなかに行く物好きはほとんどいなかった・・・。コペンハーゲン名物のチボリ公園・・・冬は閉園だった。チボリ公園は後楽園遊園地のようなもの。ただ、街は暗くて寒いけれど、ひとたび建物に入れば中は他の欧州とはくらべものにならないくらいどこも明るくて暖かいのだ。ガラス張りのスーパー、ショッピング・モール、電車さえも窓の開口部が広くて常に空を感じられる造りになっている。暖房もバンバン効いているし・・。それにしても驚いたのはどんなに雪が降ろうとも人々はほとんど傘を使わない。そして、雪の中をビニールで覆ったベビーカーにベビーを乗せて散歩している姿をよく見かけた事だ。こちらの人は雪も、寒さも、冬の暗さも慣れっこだから、その中でどう生活するかを良く心得ているのだろう。冬に来て失敗だったか? とも思ったけれど案外楽しい経験ができたかも・・フレデリクスボー城 1 (雪の中の城)デンマーク王国(Kingdom of Denmark)フレデリクスボー城(Frederiksborg Slot)バルト海と北海に挟まれたデンマーク王国はユトランド半島と島々からなっています。首都コペンハーゲンは島にあり、欧州で唯一首都が島にある国だそうです。でも今回紹介するのはコペンハーゲンの北西に位置するヒレロズにあるデンマーク王室の城です。シェトランド島は右下の島 赤の部分の赤丸がヒレロズ フレデリクスボー城は首都のあるシェトランド島にあり、コペンハーゲン中央駅から急行電車でヒレロズまで40分くらい。下車バスで15分くらい。「城に行きますか? 」と聞いたら、城近くで乗客みんなが「キャッスル」と知らせてくれた。こんな冬のしかも雪の中を市バスで城に向かう人間なんてめずらしかったのだろう。フレデリクスボー城は、パラス湖に浮かぶ3つの小島の上に建てられている。1560年にフレデリック2世が入手して命名。その後クリスチャン4世が1602年から1620年にかけて居城として建築。建築家はオランダ人建築家ハンス・ファン・シュテーヴィンケルとロレンツ・ファン・シュテーヴィンケル。2つ目の城から見た3つ目の島の城の本丸部分の全景実は湖なんて全然見えなかった。雪がずっと降っていたし、湖は凍って雪が積もっていたのかも知れない。見た覚えが全くないのです。(湖は裏側)このゲートは2つ目の島に建つ牢獄の塔らしい。手前側が城。この広場の中央に上の写真の噴水があります。城内に入ると正面に宮殿、左右にも宮殿? がシンメトリーに建てられている。城から見て右の建物。(まったく同じものが左にも)西側が地方司令官の館東側は国王滞在時の際、司政局となる館写真は雪で暗かったので、大分色調調整しています。噴水の向こうに3つ目の島があり橋がかかっています。噴水ブロンズ製。1617年にオランダ人の彫刻家アドリアン・ヴリースの作品。現物は1659年には戦利品として没収され、現在のは1888年の制作。トップのネブチューン像は「海の征服者」をクリスチャン4世が重ねたらしい。3つ目の島の城門どこから城に入ったのか・・・そうだ開門前で開くのを待っていたのを思い出しました。雪がけっこうふっていたので2つ目のゲートの下で雪やどり。本当はこんな全景。城のパンフより(画像がすごく悪いですが・・・。)手前から1の島、噴水のある2の島、本丸のある3の島。つづくリンク フレデリクスボー城 2 (教会堂)リンク フレデリクスボー城 3 (ノルマン人とヴァイキング)リンク フレデリクスボー城 4 (クリスチャン4世と海軍)リンク フレデリクスボー城 5 (アンディ・ウォーホルのリト)リンク エレファント勲章 とデンマーク王室の王冠リンク ニュー・カールスベア美術館(Ny Carlsberg Glypotek)

2010年01月30日

コメント(0)

-

ナイル川エスナ水門 2 (水門、マイターゲート)

Break Time (一休み)・・・Part 2で、今回2回になってしまったついでに・・結構細かく写真を載せる事にしました。普通の人は興味ないだろうけどマニアの人には結構良い写真かも・・・。何しろエスナ水門なんて書いている人も写真も何もないから水門好きの人の参考資料には良いんじゃないかなナイル川エスナ水門 2 (水門、マイターゲート)エジプト・アラブ共和国(Arab Republic of Egypt)ナイル川、エスナ(Esna)の閘門(こうもん)マイターゲート(mitre gate)堰(せき)によって生じる段差から船がそれを迂回する為に人工的な水路を建設。その方法として水路の中で水位を上下せて船を航行させる開閉式のシステムを閘門(こうもん)と呼ぶそうです。ここの閘門(こうもん)の開閉扉はマイターゲート(mitre gate)式になっています。水路には大型船が入っているので、水深はすでに結構あるはずです。扉も、表に出ている分はこんなものですが下に深く大きいはずです。水上の鉄板部で大人3人分くらいの高さかも・・。因みにゲートは川下側のゲートの方が高さがあるそうです。上流の水位まで水を入れるわけですし・・。ギリだと船が落ちちゃうし・・。マイターゲート(mitre gate)イタリアのPhilippe Marie Viscontiによって1440年に発明された特殊な観音式の扉です。ゲートの閉じ方に特徴があり閉じられたゲートは上流方向に角度が付いた状態で合わさって閉められ、大量の水でも水圧によって水門がきっちりと閉じられるような物理的に計算された構造になっている開閉扉です。この構造なら大量の容積の水を入れても、隙間から水が漏れてくる事も、水門が開いてしまうことも防げると言う事です。また、マイターゲートは左右に開く構造なので、上部に構造物が無く、背の高い船を通せるメリットもあります。注水下流から上流への航行なので、エレベーターで言えば1階から上階に上がるようなものです。目線の位置が変わってくるのです。上流側と同じ水位にある時にフル(full)・満水。下流側と同じ水位にある時にエンプティ(empty)・空水というそうです。フル(full)・満水になったので前のゲートが開いて航行です。前のゲートが見えなかったのが残念ですが、見物的には上りの時は後ろのゲートの方がお得ですね。前のゲートを通過。そのあたりで注水をしているようです。右に見えるのがナイルに出来ている新らしい堰(せき)ここにはもう一つ古い堰(せき)が残っています。ここは普通の水路のようですがとても狭いようです。この旧水路を通過して、エスナ水路は通過完了となります。下は、夜、この旧水路を通過している写真です。前回紹介したようにエスナの水路の通過はクルーズ船が殺到するので大変な待ち時間が必要です。時間も夜になるか昼になるか、写真が撮れるか? 運に近いかもしれません。因みにエジプトではクルーズ船は昼間のみ航行して、夜は停泊しているのです。ですからこの水路を通過後にナイルの川縁で停泊する事になります。水路だけはさすがに24時間フル可動ですが3泊4日程度のクルーズ(ルクソールとアスワン間片道)でここでの時間のロスは痛いですね。おわりback numberリンク ナイル川エスナ水門 1

2010年01月30日

コメント(0)

-

ナイル川エスナ水門 1

遺跡続きもあきるのでエジプトを離れようかと思いましたが、もう一つ面白い物を紹介それはナイル川クルーズに乗らないと、お目にかかれないものなのです。Break Time ネタが写真の枠が無くなり、仕方なく2回に分ける事になりました。Break Time (一休み)・・・Part 1ナイル川エスナ水門 1エジプト・アラブ共和国(Arab Republic of Egypt)ナイル川、エスナ(Esna)水門意外と知られていないのがナイル川にある運河です。ルクソールの上流58kmくらいのエスナはアスワン方向に航行する船は必ず通らねばならない船の関所となっています。エスナ水門の上流側の新しい堰(せき)河川では、急流やダム、堰(せき)などの水位が大きく変化する場所でのスムーズな航路ほ確保する為に閘門(こうもん)と言われる水路(運河)が造られるようです。ここは、エスナ水門が造られた為に船用の航路、閘門(こうもん)が造られたのだと思いますが、ここを通過するのが順番待ちで大変なのです。船は川下のルクソールから川上のアスワン方面に向かって川を登っています。このゲートに入る為に順番が・・・。エスナの水門を通過できるのは1時間に2隻で、早く行った者順となっています。クルーズ船等の順番待ちを見ていると今回は21番目とか、今回は32番目とかで順番待ちの為にほぼ1日中船の中でカンヅメ状態にされるのです。ですから観光スケジュールもこれで大幅に予定がズレてくるのです。ここのエスナはまだ工事中でしたが、堰(せき)と閘門(こうもん)が組み合わせて造られている水門のようです。この時はまだ閘門(こうもん)は1箇所だったので32番手なら16時間待ちだったわけです。今は2箇所目の閘門(こうもん)が出来たそうで時間は半減したようですが、年々クルーズ船が増えて、多いときは50隻くらい待機していると言います。衣装のせいで普通のおじさんに見えますが乗客定員118人の豪華クルーズ船の船長さんです。後ろのゲートの片側、外側の面になる扉です。いよいよゲートが閉じられます。つづくリンク ナイル川エスナ水門 2 (水門、マイターゲート)

2010年01月29日

コメント(0)

-

エジプト 18 (カルナックのアメン神官)

エジプト 18 (カルナックのアメン神官)エジプト・アラブ共和国(Arab Republic of Egypt)ルクソール(Luxor)カルナック・アメン大神殿(Temple of Karnak)王家とアメン神官との関係アテン信仰とアメン神官迫害時代アメン大司祭国家カルナック神殿のオベリスク界隈至聖所前の上下エジプトの柱アメンホテプ1世とトトメス1世がカルナックのアメン神官団を後援していた事は前回紹介しましたが・・・。王家とアメン神官との関係「アメン・ラー」神を祭るカルナックの神殿には、王家よりたくさんの寄進がされたようです。特に遠征祈願の寄進、そして勝利の戦利品の数々が大量に神殿に貢がれたそうです。それは、アメン神官達の財産を増やす事に貢献していたような事でした。さらに、歴代の王はアメン神官達を補佐役にして、彼らの助言を聞いて政治を進めていたのでいつしか、アメン神官達の権力は増大、王とアメン神官達の間には微妙な緊張? 対立? が生じてきたようです。第18王朝の7,8代目のアメンホテプ2世やトトメス4世頃から顕著にこじれてきていたようで、王達は調整を図ろうとしています。(今までアメン大神殿(カルナック神殿)だけにしていた戦勝祈願や寄進を他のエジプト神を祭る神殿にも行う他、今まで独占だった上下エジプト神官長職をアメン神官以外にさせたり、アメン神官の人事にも関与)以前「エジプト 4 (カフラー王のスフィンクス) 」で紹介した「トトメス4世の夢の碑文」の話ですが、ひょっとするとこの話はアメン神から太陽神への神のスライドをさせる為の作り話だった可能性はありそうです。スフィンクスは当時太陽神ラーを象徴するとされていたようで、トトメス4世の即位には太陽神の力があったとすることにより、カルナックから太陽神崇拝のヘリオポリスの方に重点を置くと言う意思表示にも考えられるからです。アテン信仰とアメン神官迫害時代大きく宗教改革に出たのは第18王朝10代目のアメンホテプ4世(アクエンアテン)の時です。唯一神アテン神信仰をして完全にアメン神信仰との決別宣言をしたわけです。(ある意味世界初の一神教宣言だそうです。)エジプト各地にアテン神殿を建設。アマルナ遷都を考えたのも実はアテン信仰のメインとなる地を求めたからのようです。但し、アマルナ遷都は17年程で彼の死後すぐ、第18王朝10代目のトゥトゥアンクアメン(ツタンカーメン)王の時には元のアメン信仰に戻り、都はメンフィスに移されています。ルクソール博物館のアメンホテプ4世(アクエンアテン)アマルナ遷都以前にカルナックに建てたアテン神殿にあった像。因みに彼の側室の子がトゥトゥアンクアメン(ツタンカーメン)王と考えられています。加えて彼の正妻は古代エジプト三大美女の一人のネフェルティティです。アメン大司祭国家結局王家は神官達を押さえる為に努力はしていたようですが、ピラミッドの頂点にいたのはアメン神官だったようです。神の力の強い時代に彼らを押さえることは出来なかった? いろんな思惑が交錯していたのでしょう。第20王朝の時代に再び寄付が活発化して所領を増やしたアメン神官は力をのばし第21王朝と平行して、テーベのこのカルナックにアメン大司祭を中心とした国家を建設するのです。アメン大司祭の国家と結びついた第21王朝は混迷の第3中間期に入れられ新王朝からは除外されています。カルナック神殿のオベリスク界隈ハトシェプスト女王のオベリスク・・手前が壊れて土台だけのオベリスク左が第4塔門で右が至聖所の第5塔門左がアメン神右がアメント女神トゥトゥアンクアメン(ツタンカーメン)王が建立したが、後にホルエムヘブが自分のものにした像です。至聖所前の上下エジプトの柱上が上エジプトを象徴するロータス下が下エジプトを象徴するパピルスこちら(第5塔門)からの聖所の写真がありません後ろの神殿側から撮影オベリスク前に見える建物が中核の聖所アメン、ムトゥ、コンスの3神に捧げられた聖なる小舟が安置されていたそうです。(現在は台だけ)建物は花崗岩で、時代は下がりマケドニア王朝のフィリップス3世(BC323年~BC317年)が建設したものだそうです。聖所の右手から後方のトトメス3世の祝祭殿を撮影。前に転がる石は中王国時代の神殿跡。ちょっと写真を割愛してしまいました。カルナック・アメン大神殿のほぼ全景です。(一部抜けてますが。)写真左奥が第1塔門で右に神殿が続いています。前の聖なる池は第5塔門から後方の神殿に沿って横に広がっています。長さ120m。幅77mの池で、神々の像を清める為の儀式や航海の為の儀式に使われたと言います。池の向こう側から左横に向かって第7塔門から第10塔門の残骸がありますが、今回はこれでカルナック・アメン大神殿を終わりにします。back numberリンク エジプト 12 (クイズ・・・どこの神殿でしょうか? )リンク エジプト 13 (古代テーベ、ナイル川)リンク エジプト 14 (中王国とカルナック神殿)リンク エジプト15 (カルナック・アメン大神殿)リンク エジプト 16 (カルナック神殿の大列柱室)リンク エジプト 17 (オベリスクとベンベン)エジプト 18 (カルナックのアメン神官)リンク オベリスクの切り出し(アスワン)その他のback numberリンク ○○○○ 1 (初回ここはどこ? から)リンク エジプト 2 (ギザのピラミッド)リンク エジプト 3 (ピラミッドとピラミッド・ピュー)リンク エジプト 4 (カフラー王のスフィンクス)リンク エジプト 5 (カフラー王のピラミッド・コンプレックス)リンク エジプト 6 (クフ王の太陽の船)リンク カイロのナイル川リンク エジプト 7 (ハーン・ハリーリ)リンク エジプト 8 (ベデスタン通りとサラディン)バザール Part2リンク エジプト 9 (香辛料の店)リンク エジプト 10 (コーランと礼拝所とマドラサ)リンク エジプト 11 (地元民の市場とマムルーク朝のスルタン)リンク エジプトのポリスと治安リンク パピルス紙と最古の図書館リンク ナイル川エスナ水門 1リンク ナイル川エスナ水門 2 (水門、マイターゲート)

2010年01月28日

コメント(0)

-

オベリスクの切り出し(アスワン)

カルナックの前に・・・Break Time (一休み)せっかくオベリスクまで来たので・・・、オベリスクはどう造られたか? を少し紹介。アスワンの石切場は採掘途中で放棄されているオベリスクが今も残っているのです。写真中心の紹介です。オベリスク(Obelisk)の切り出しアスワンの街からアスワン・ダム方面に1km程車で南下した郊外に石切り場が残っています。石切場は今はこの一角だけで周りには住宅があります。因みに有料見学です。切り出し途中で止まっているオベリスクの柱は岩山の中腹にかなり大きな石ですが、残念ながら途中でヒビが入りストッブしたようです。石の長さは41.75m重さは1152トン。前回紹介したハトシェプスト女王のオベリスクは高さ30m重さ318トンだったので、それを驚異的に上回る物だったようです(大きすぎて限界だったとも考えられますが・・。)最初に上から掘り進み次に切り出し口の岩をどけて行くようです。重機のない時代にとんでもない作業だった事がわかりますね。遠目は雪平鍋(ゆきひらなべ)のような表面ですね。石は紅花崗岩(赤色花崗岩) 右左の石は丸くカットされた玄武岩玄武岩はハンマー代わりに利用されていたようです。オベリスクの石切石材の切り出し道具には銅製ののこぎり、のみ、木製のくさび、石製のハンマーが使用されていたようです。石灰岩などのやわらかい石はのみで切り出したり、銅製ののこで切り出せたようですが花崗岩は緻密で硬いので大変だったようです。切り出しはノミで切り込みを入れて、そこに木製のくさびを打ち込んでからくさびを水で濡らすそうです。すると水でくさびが膨張して自然にくさびにそって割れる・・。と言う説が有力です。大きな石材の切り出しは大変時間と労力のかかる根気のいる作業だったようです。切り出された後、特注の船でナイルを下り運ばれて、周りに化粧彫刻がされるわけです。だから元はかなり太い柱だったのですね。あと一息だったのに残念ですね。もし切り出されていたらこれはどこに建てられていたのでしょう。因みにカルナックのオベリスクもここから切り出された物のようです。

2010年01月28日

コメント(0)

-

エジプト 17 (オベリスクとベンベン)

エジプト 17 (オベリスクとベンベン)エジプト・アラブ共和国(Arab Republic of Egypt)ルクソール(Luxor)カルナック・アメン大神殿(Temple of Karnak)オベリスク(Obelisk)トトメス1世ベンベン・ストーンおまけ 世界に散ったオベリスクオベリスク(Obelisk)ギリシャ人が呼んでいたオベリスコ(串)から来ていると言う「オベリスク」はエジプト新王国時代に神殿の門前に建てられた記念碑(モニュメント)的なものに見えます。が、柱の側面には王の名や神への讃辞がヒエログリフで刻まれ、建てた王にとっては、王の権威を示す象徴としての存在が強かったようです。(古代エジプト人はこれをテケンと呼んでいたようです。)一枚岩を削りだして出来ている四角柱の柱は1mに満たない小さなものから30mを超える大きなものまで存在し、現存する大きなオベリスクは世界に30本と言われています。そのうち本家エジプトにはたった7本しかありません。かなり古い時代から、オベリスクは戦利品として略奪の対象になっていたのでオスマン・トルコ時代に運ばれたオベリスクは現在のインタンブールに1本存在しますし、おそらく古代ローマ時代に運ばれたオベリスクはローマに13本その他イタリアに3本。フランスには、パリの コンコルド広場含めて2本。イギリスには、ロンドンのヴィクトリア・エンバンクメント公園含めて2本。アメリカ、セントラル・パークに1本。イスラエルに1本。因みにパリのコンコルド広場のオベリスクは19世紀にオスマン・トルコのスルタンによって贈られた物で、ルクソール神殿正面門にあった対の1本です。大列柱室の向こうに見えるオベリスクカルナック・アメン大神殿の第3塔門と第4塔門の間にあるトトメス1世のオベリスク(左が第3塔門で、右が第4塔門側)オベリスクは一対で建てられるので、ここにも当初2本あったようです。高さ20m? 台座を入れて23mくらい。推定 143 トン。紅花崗岩製。トトメス1世古代エジプト第18王朝の第3代ファラオです。(在位、BC1524年~1518年orBC1506年~1493年)優秀な軍人出身で婿養子として王家に入り、実子を差し置いて王になれたのはひょっとしたらアメン神官団との良好な関係があったからかもしれません。義父アメンホテプ1世の建立したカルナック・アメン大神殿の拡張工事を引き継ぎファラオ2代に渡りアメン神官団を後援した事は後に彼らの権力を増大させる事になったのですが・・・。(アメン神官団の話は次回に)第4塔門あたりの参道からトトメス1世のオベリスクを撮影奥に見えるのは大列柱室とその参道です。(最初の写真の反対側からの撮影です。)花崗岩の一枚岩でできているオベリスクは、花崗岩の産地エジプトアスワンの石切り場よりオベリスクを運搬するため長さ120キュービット(約60m),幅40キュービット(約20m)の堂々たる船を建造してナイル河を下り、無傷でカルナックに運ばれたようです。(仕切った現場監督の墓の碑文から・・)拡大中央にトトメス1世のホルス名と上下エジプト王名が刻まれているそうです。ベンベン・ストーン四角柱のトップの部分が四角錐のピラミッド型をしていますが、その部分をベンベンと言い、その存在に意味があるようです。ピラミッドの最頂部に置かれた「キャップストーン」は、「ベンベネト」とも呼ばれたベンベン石( benben stone)と呼ばれるようです。古代ヘリオポリスにあるベンベンの丘は再生と復活をつかさどる精霊が宿るとされていた聖なる場所で、その丘の形を模した物とも言われていますが、それがピラミッド(メル)やオベリスク(テケン)の原形となったと考えられているようです。オベリスクの四角錐(ピラミディオン)の部分は金と銀の自然合金のエレクトラムという物質(それを加工した合金板)を被せてあったようで、それにより先端が太陽の光を反射し輝くように設計されていたと言われています。倒れているハトシェブスト女王のオベリスク写真右奥に見えるハトシェプスト女王のオベリスクの対の部分の一部が前に展示されています。左奥は前出のトトメス1世のもの。柄が見やすいように縦にしてみましたハトシェプスト女王のオベリスクは第4塔門と第5塔門の間に一対ありました。現在建っているのは1本のみ現存するエジプト中のオベリスクの中では一番高いものです。高さ30m重さ318トン。アスワン産紅花崗岩。完成時はエレクトラムが光輝いていたと言う事です。中央の女王の名と称号を挟んで右側にアメン・ラー左に捧げ物をする女王が彫られているそうです。トトメス1世のものと比べると高さ以外にも違いが見えますね。ハトシェプスト女王紹介はまたの機会にします。予定の歴史も次回に回します。おまけ 世界に散ったオベリスクトトメス3世はオベリスクを少なくともヘリオポリスに2本,カルナックに7本,合計9本立てたと言われてています。カルナックの第7塔門に2本あり、そのうちの1本はイスタンブールに運ばれています。へリオポリスのものはロンドンとニューヨークに運ばれています。因みにヘリオポリスからの2本のオベリスクは、いずれも「クレオパトラの針」というニックネームで呼ばれています。もともとこの2本は当初はBC23年~12年頃アレキサンドリアのカエサリウム神殿に飾る予定で運ばれ、飾られてあったものだったからなのでしょうか? 後年スエズ運河開削工事のお礼で今度はそれがアメリカに運ばれたようです。次回でカルナックは最後かも・・。リンク エジプト 18 (カルナックのアメン神官)

2010年01月26日

コメント(0)

-

エジプト 16 (カルナック神殿の大列柱室)

この間、お店で勧められて何気に買ったコーヒー豆型のチョコレートはとても美味しかった。(店のオリジナルでそこらへんでは手に入らない。)それを母が食べた所、母も気に入り空箱を持ち帰ったのだが、翌日母からメールが届いた。「34個買い占めた」大人買いしてるよ・・・そんなに気に入ったのね・・・・。今回は写真ばかりの紹介です。エジプト 16 (カルナック神殿の大列柱室)エジプト・アラブ共和国(Arab Republic of Egypt)ルクソール(Luxor)カルナック・アメン大神殿(Temple of Karnak)大列柱室カルナック・アメン大神殿の大トリとも言える巨大列柱は圧巻大列柱室(幅102m奥行き53m)第19王朝の始祖ラムセス1世が最初の1本目を、セティ1世が79本、ラムセス2世が54本を建立したと言われる。BC1292年くらいからBC1213年の間くらいに建築されたのでしょう・・・。前回紹介したように列柱は全部で134本。12本の中央列柱が最も高く(23m)列柱室を貫いています。残りの列柱自体の高さは15m。中央の列柱は開花式のパピルス型・・・上を見上げた所中央列柱上には石の柱が渡されています。あんな石をクレーンもないのにどうやって乗せたのか・・・。サイドの高さ15mの列柱は未開花型のパピルス柱です。上にも石柱が組まれています。天井の柱の裏も彩色された絵が描かれている。カルトゥーシュになってるから誰かファラオを褒め称えている詩文なのだと思われます。列柱室は中央列柱12本の両サイドに左右7本づつの柱が9列並んでいる。(中央隣だけ7列)中央以外の残る122本の柱は高さ15m、その上に欄間のような物が乗っている。吉村先生の本によれば施工当初は天井があったそうです。石の欄間は通気なのでしょうね。(納得)ラムセス2世が柱を建て終わった頃?後世多くのファラオによって柱や壁にレリーフが描かれたそうです。第3塔門と大列柱室を神殿外側から見た所第3塔門出口そばにあるオベリスクは、トトメス1世のもの聖なる池越しに見るカルナック・アメン大神殿の第1塔門から第4塔門前まで。聖なる池の全景の紹介はまた改めでする予定ですが、神々の沐浴や航海の儀式に使われたと言う事です。長くなりそうなので次回にまわしましたが次回はオベリスクとまた少し歴史の話です。リンク エジプト 17 (オベリスクとベンベン)

2010年01月25日

コメント(0)

-

エジプト15 (カルナック・アメン大神殿)

最後の一息を挫折して眠ってしまった・・・何がそんなに疲れるのか? エジプトの数千年の歴史を旅してるからかな? さて、カルナック神殿は長い時代に造りあげられた複合型の神殿です。ルクソール神殿と違って誰が建造したのかはっきり言えない難しい神殿でしたエジプト15 (カルナック・アメン大神殿)エジプト・アラブ共和国(Arab Republic of Egypt)ルクソール(Luxor)新王国とカルナック神殿(Temple of Karnak)第2中間期新王国(BC1570年頃~BC1070年頃)アメン信仰の中心となったテーベでは、中王国時代以降カルナックに次々と神殿が増設されたようです。しかし、当時の建造物は石材の再使用が多く、例えば前の王朝の物を壊して使い回すなどで、現存している物は少ないようです。前の王朝が縁のないものであれば、より憎しみを持って破壊するでしょうし・・・。第2塔門の左にあるアラバスター製の像はアメン神と破壊されたラムセス2世の像でした。破壊の真意はわかりませんが、ラムセス2世の頭部はいずこ?ここで再び歴史に戻ります。カルナックの神殿は主に新王国以降に増築されている部分が多い? ようなので・・・。第2中間期・・・再び粉乱期から統一新王国へ(BC1782年頃~BC1570年頃))テーベを都とした中王国は第11、第12王朝と2つの王朝で終わりをつげます。エジプト第12王朝の最後が女王だった事で? 統一国家としてのエジプト中王国が崩壊、分裂して再び紛乱期に入るのです。紛乱期の第13 第14 第15 第16 第17王朝までは、第2中間期とされ王国からは除外されます。特筆するのは第15 第16王朝はエジプト人ではなく異民族のヒクソス(ヒッタイト)であったと言う事です。都はテーベではなく下エジプトでした。第17王朝を起こすのはヒクソスの王朝の展開時期に臣従であった、上エジプトで勢力を伸ばした一派だったようです。異民族ヒクソスの打倒、追放を揚げ第17王朝はヒクソスの王朝を倒してエジプト統一を果たしエジプトの新王国の基礎を築くのです。新王国(BC1570年頃~BC1070年頃)エジプト第17王朝(BC1663年頃~BC1570年)に続く第18王朝(BC1570年頃~紀BC1293年頃)で完全なる統一を果たすので新王国は第18王朝から 第19 第20王朝までをさすようです。この新王国時代は国力の増大で大規模建築が多く建築され、勢力もヌビア、シリア地方にも拡大、現在も残る建築物と共に古代エジプト文明が最も栄えた時代として知られています。因みに第18王朝にはハトシェプスト女王やツタンカーメン王が第19王朝はラムセス1世、セティ1世、ラムセス2世などの私たちでも知っている有名な王がたくさんいます。カルナック・アメン大神殿の平面図・・・今後の参考に・・入り口は写真下第一塔門の中庭右にあるラムセス3世の神殿、奥が聖所左右に8体ずつあるのはラムセス3世を象ったオシリスの柱。ラムセス3世は第20王朝2代目の王で新王国の繁栄が終わりを告げ、古代エジプトが衰退し始める時代を統治した王朝です。向こうが中庭でタハルカの柱が見える。門からまっすぐ続くタハルカの柱は第25王朝のタハルカ王が建立したものですが、第26王朝では名前は削られ、他の王の名前に変えられています。前回最後に紹介したパネジェムの巨像は向かいにあるラムセス像とともに19王朝のラムセス2世の建てた像ですが、21王朝のアメン神官のバネジェムによりラムセスの名は削られ自分の名を刻んだようです。(21王朝は特殊な時代でした。)高さ15mの巨像の顔を削るのは故意でなければできませんね。巨像の奥の第2塔門は第18王朝のホレムヘブと第19王朝のラムセス1世に建てられプトレマイオス期に再建。第2塔門にはうっすら絵が見えます。当時は派手な彩色が施されていたようです。ここを訪れた者は立ちはだかる巨像と大きな美しい壁にさぞ圧倒された事でしょう。そして、訪れた者はさらに続く第2塔門の向こうに広がる巨大な列柱群に驚くのです134本の柱でてきたこの大列柱室でも中央の通りを抜ける12本のパピルス型の柱が特に大きく23m。つづくリンク エジプト 16 (カルナック神殿の大列柱室)

2010年01月25日

コメント(0)

-

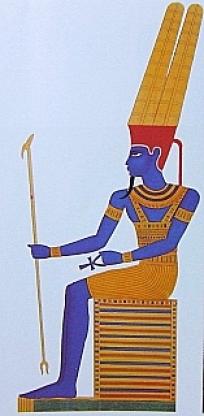

エジプト 14 (中王国とカルナック神殿)

神殿紹介のつもりがやっぱり横道にそれて行ってます。(気になる事があると調べたくなるのです。)で、それたネタをなんとか盛り込もうと長くなって行くわけです・・・困ったね・・・。エジプト 14 (中王国とカルナック神殿)エジプト・アラブ共和国(Arab Republic of Egypt)ルクソール(Luxor)中王国ら第1中間期中王国( BC2040年頃~BC1782年頃アメン神信仰カルナック神殿(Temple of Karnak)エジプト15 (カルナック・アメン大神殿)エジプト中王国第11王朝時代(BC2133年頃)には都は下エジプト(ナイル下流)から上エジプト(ナイル上流)に移ります。その王朝の出身が上エジプトだからです。古王国から第1中間期下エジプトで栄えていた統一王朝である古王国は、第6王朝頃には衰退し、エジプトは紛乱期に入ります。(かろうじて第8王朝までは統一王朝を維持)ヘラクレオポリス侯のケティ1世が王を名乗り第9王朝の時に都は上エジプトに移動。歴史区分的には統一王朝ではない(第7 第8 第9 第10王朝)を第1中間期と呼びエジプト王国としてはあつかっていません。「諸侯分裂して王を名乗った」戦国時代の国盗り合戦に近い時期だったのかも・。中王国( BC2040年頃~BC1782年頃)第11王朝は古王国時代には取るに足らない一村落だったテーベ侯が王を名乗り、第10王朝とほぼ同時期に王朝を開いたようです。その中で勝ち残り、エジプトを再統一したのがメンチュヘテプ2世で第11王朝の5代目?で都は上エジプトのテーベでした。続く、第12王朝は継続した王朝なので第11、第12王朝はエジプト中王国と位置づけされています。アメン神信仰アメン神はもともとテーベ土着の大気の守護神or豊饒神だったと言われています。テーベを中心とする統一王朝を築いた事でアメン神の信仰は、太陽神のラー神と一体化して「アメン・ラー」としてエジプトの主神となって誕生します。このアメン神信仰は、末期王朝(第30王朝)までの1700年にわたり信仰されるのです。アメン(Amen)神 2枚の羽を冠した人物像として表現or牡羊として表現。「アメン・ラー」としてエジプトの主神となったので、歴代のファラオの名によくつけられています。これから紹介するカルナック神殿内に大神殿があり、アブシンベル神殿内の至聖所にも座す像があります。カルナック神殿、全図カルナック・アメン大神殿は写真上の中央に位置しています。(入り口は左)ナイル川の位置は、左側で神殿に平行するように流れています。カルナック神殿は主にアメン神を中心にして幾つかの神殿の集まった複合型の神殿で、エジプト最大の規模の神殿となるそうです。カルナック・アメン大神殿の立体想像図神殿へのアクセスは写真左上の第1塔門から入ります。古代ナイル川の船着き場から続いていたスフィンクスの並ぶ長い参道と第1塔門左の部分アメン神の聖獣雄羊の頭を持つスフィンクス・・・これだけでアメン神の神殿とわかりますね。頭の下には頭布をかぶる王の小像が彫られている。第1塔門は意外に新しくプトレマイオス朝時代のものらしい。アメン神殿より1500年以上後に造られたと言う事???幅113m高さ43m・・・実は塔門は未完成で、先程の立体想像図の門は完成予定図だったようです。第1塔門から神殿の奥をのぞむ第1塔門内第1塔門内中庭には神殿奥に向かって両サイドに列柱があり、その前にアメン神のスフィンクスがズラッと並んでいる。左が塔門側でセテイ2世の小さな神殿が見えている。パネジェムの巨像あまり詳しく神殿をする予定はないですが、長くなったので次回につづくリンク エジプト15 (カルナック・アメン大神殿)

2010年01月24日

コメント(0)

-

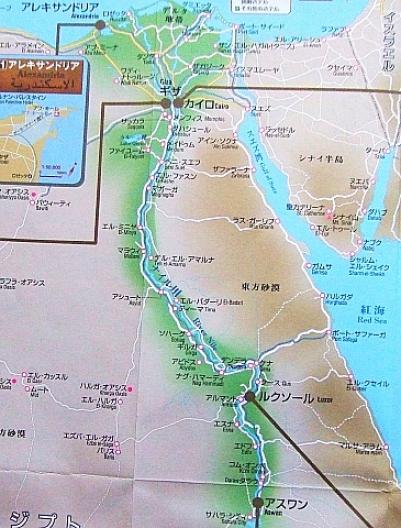

エジプト 13 (古代テーベ、ナイル川)

無理せずのんびのやっていく事にします先ず答えはカルナック・アメン大神殿です。でも神殿は次回で、今回は古代テーベ、現在のルクソールのナイル川の写真を載せます。エジプト 13 (古代テーベ、ナイル川)エジプト・アラブ共和国(Arab Republic of Egypt)ルクソール(Luxor)古代テーベ位置の確認地図です。ナイル川の全長は6650 km、9ヵ国を通過する国際河川です。地中海からナイルを遡るとその源流はアフリカ大陸中南部のブルジン共和国のルヴィロンザ川に到達するようです。古代テーベさて、カルナック・アメン大神殿の神殿はカイロより上流に670km程行ったルクソール(古代テーベ)の都にあります。(下の写真では左手少し下流の向こう岸です。)古代テーベは最初のエジプト統一王朝の始祖ナルメル王がメンフィスを首都しとながらも上エジプトの支配をもくろみ、ここに町を築いたのに始まるようです。しかし、大きく歴史の表舞台に出るのは新王国の第17王朝からで続く18、19王朝にテーベは繁栄のピークを迎えるようです。向こう岸がルクソールテーベはこのナイル流域を指したようですが、ルクソールはナイル東岸のみ。写真の船は観光のチャーター船。ナイル東岸のテーベには、現在のルクソールには、今回のカルナック・アモン大神殿とルクソール神殿があります。新王国時代ここは人口100万人を越えていたようで、今よりもはるかに人口の多い大都市だったそうです。ナイル川沿いにあるルクソール神殿。停泊しているのはナイル川のクルーズ船。ナイル西岸のテーべには、この新王国時代には王家の墓が造られています。それは、砂漠の奥深い山の中なら盗掘に合いにくい・・と言う考えもあったようです。太陽の沈む西岸の砂漠は、古来ネクロポリス(死の世界)と呼ばれ、ナイル西岸のクルナ村はルクソールに住む人の墓所としてあった場所です。新王国時代にはテーベの都の繁栄に比例してクルナ村の墓所も壮大な物となったようです。西岸に見える山が王家の谷のある山西の岸から谷まで車で20分くらい。アラビア語で交渉できるならタクシーでチャーターして50ポンド(900円)くらい。(所要時間は往復40分の観光タイム1.5時間くらい。)たいていはツアーで観光バスです。こんな行き方はしません。東から西の岸に渡るには乗合船があります。料金は現在0.5ポンド(9円)です。東側はルクソール神殿の近くから出ています。東岸の船着き場上には月が・・・。夕闇迫る穏やかなナイル川です。中王国時代(第12王朝頃)テーベはアメン神の信仰が盛んになり、新王国時代に全盛を迎えます。カルナック・アメン大神殿はその頃に増築されてりっぱな神殿になります。次回カルナック・アメン大神殿行きます。リンク エジプト 14 (中王国とカルナック神殿)

2010年01月24日

コメント(0)

-

エジプト 12 (クイズ・・・どこの神殿でしょうか? )

今回はお馴染みのクイズ形式で出題しておきます。行った事のない人はちょっと調べないと解らないかも・・・。難易度は1~5として4くらいかな一応今回の流れで場所はエジプトのどこかです。でもエジプトは非常に広いのです。そして神殿も恐ろしくたくさん点在しています。エジプト 12 (クイズ・・・どこの神殿でしょうか? )エジプト・アラブ共和国(Arab Republic of Egypt)まずは近隣の景色から・・・。場所はこちら側の岸にあります。神殿は、だいたいナイルの東岸にあります。なぜなら西岸は死者の国と考えられていたからです。たくさんのヒツジが座っています。これだけで解る人は結構エジプト通ですヒツジに迎えられて古代ナイルの船着き場から神殿までの道が続きます。神殿は? いくつかのブロックで形成されています。今見えているのは第1ゲート第1塔門と言われています。第1塔門内にも神殿や礼拝堂がありますが、この遺跡全体で????? 神殿と言われています。メインとなるのはアムン神です。ここはエジプト最大規模のアムン神の神殿なのだそうです。大列柱はこの神殿のトリです。第2塔門から第3塔門の間にたくさん建っています。高さ23と高さ15mの巨大石柱は全部で134本建っています。昔はほとんど倒れていたのを現在修復して形を再現しています。それにしてもここではかなりの遺跡が盗まれたようです。破壊された物だけがポツポツ残り、学者の皆さんがパズルを繋ぐようにこの柱も再建したようです。まだ神殿写真もありますが・・・、次回答えの時・・・に実は遺跡は行って見学している当人も、似たり寄ったりの景色に飽きてくる所があります。写真だけしか見ていない人からしたら、尚更、同じ写真に見えてしまうかもしれません。遺跡系は紹介の仕方が難しいな・・とつくづく思いました。次回回答編リンク先名前だけ伏せます。リンク エジプト 13 (○○○)

2010年01月23日

コメント(0)

-

パピルス紙と最古の図書館

Break Time (一休み???)今回はエジプトの特産品として地中海各国に輸出されたすばらしい物、パピルスを紹介。ついでに図書館の紹介もしたいのですが、図書館の写真はありませんパピルス紙と最古の図書館パピルス(Papyrus)紙パピルスの加工パピルス輸出禁止令で生まれた羊皮紙世界最古の図書館(アレキサンドリア図書館)パピルスは英語のペーパー(Paper)はじめ欧州各国で紙を意味する全ての言葉の語源となっています。パピルス(Papyrus)紙カヤツリグサ目カヤツリグサ科の多年生の植物で、湖や河畔の浅い緩やかな流れの中が生育環境のようです。古代にはナイル河流域やパレスチナ、シチリア島などにたくさん自生し栽培もされていたようですが、元は中央アフリカのナイル源流からナイル・デルタ地帯に流れついて自生したと考えられています。パピルス屋さんの見本に飾られているパピルス今は植物園や博物館くらいでしか見られません。確かシチリアのシラクサで自生している所がありましたが、写真がありません高さは2~3mになり、紙として使うのは三角柱になっている茎の太い部分の芯を使います。(良質の物は・・。)パピルスの加工パピルスの下準備茎を適当な長さに切りそろえて茎の樹皮をはがします。さらに茎を縦に薄く切って繊維が分解するまで水に浸けて待ちます。アクも大分出てますね。繊維のやわらかくなったパピルスをシート状に形成1.布を敷いた台の上にパピルス繊維を同方向に敷き詰めて並べます。2.次にまた同じようにこんどは直交するようにまた敷き詰めます。縦横に繊維を並べるわけです。3.それを配列を崩さないように棒などで念入りに叩いて繊維組織を潰し、4,更に圧搾機やローラーなどで圧力を加えて脱水。(写真が見つかりませんでした。)縦にも横にも破れにくいパピルス紙の完成です。圧縮プレス器と手前は、たたき棒 等の道具パピルス自体の粘着力で繊維は接着。それは水につけている間に起こるバクテリアの繁殖による事が解明されてきたようです。後は乾燥させて表面をすべすべした石等でこすって表面をなめらかにしてできあがりです。下は現在販売されている土産物ですが、古代エジプトの物はもっと品質が良い物なのだそうです。パピルス輸出禁止令で生まれた羊皮紙エジプト末期王朝のプトレマイオス王朝の時にはパピルスの販売は王家の独占で、莫大な収益があったそうです。古来エジプトでのパピルスの用途は、主に副葬品である死者の書等が多かったようですが、ギリシャ世界に輸出されると瞬く間に広まり需要に生産が間に合わなかったようです。その中でプトレマイオスと常に敵対していたペルガモン王国へのパピルスの輸出禁止令はパピルスに変わる代替えとして羊皮紙なるものを生んだそうです。さらに余談ですが・・世界最古の図書館(アレクサンドリア図書館)BC300年頃プトレマイオス王朝を建てたプトレマイオス1世がアレクサンドリアに建設した王立図書館は世界最古の図書館として知られています。アレクサンドリア図書館は世界中の文献を収集することを目的として建設された古代最大にして最高の図書館は学術の中心でもありました。幾何学の父として名高いユークリッドが通い、地球の直径を計測したエラトステネス、天動説のプトレマイオスも通い、文献学者アリスタルコスが館長を務めていたと言われる伝説の図書館です。後世、西洋科学の誕生に大きく貢献したのは言うまでもありません。すでに地中海最大の商業都市として開かれていたアレクサンドリアは、来航する船の積み荷から本を奪取して写本を作るなど、金銭取引以外にもあらゆる手を尽くして本の収集を行ったと言われています。ジャンルは様々で文学、地理学、数学、天文学、医学など多岐にわたり70万冊はあったと言われています。もちろん写本はパピルスを使って行われたわけで、パピルスあっての図書館だったのは言うまでもありません。(蔵書はパピルスと羊皮紙とあったようです。)過去形で語ったのはプトレマイオス王朝の末期に火災で消失? その後も略奪などで建物も全て無くなり、本当に伝説になってしまったからです。現在床のモザイクだけは残っているようで、近年建設された新アレキサンドリア図書館の地下で見る事が出来るようです。さて、土産パピルスに戻って・・・現在はパピルスに絵や文字を書いてお土産として販売されています。人気のデザインはありますが、やはり一枚一枚が手作業で描かれているので上手い下手もあります。パピルス自体の質は見比べなければ差ほど解りませんが、丁寧な店といい加減な店は確かに存在します。拡大写真上は人物にグラデーションがつけられている上にバックにも細かく絵が描かれているのでその上の品と比べると別格です。基本、土産品は素人の絵です。ペイントの量や絵の具の色で値段になんとなく違いがありますし、絵も細部まで見比べれば、緻密さがあるものは、あきらかに値段が高いです。大きさももちろん値段に反映されます。値段は全て言い値で高めについています。モチーフはどこの店もほぼ同じなので好みと予算の釣り合いが購入の目安ですね。ヒエログリフもありますパピルスに筆記するためにはエジプトでは葦のペンを使い、ギリシアやローマでは葦のほか青銅製のペンを使ったようです。

2010年01月22日

コメント(0)

-

エジプト 11 (地元民の市場とマムルーク朝のスルタン)

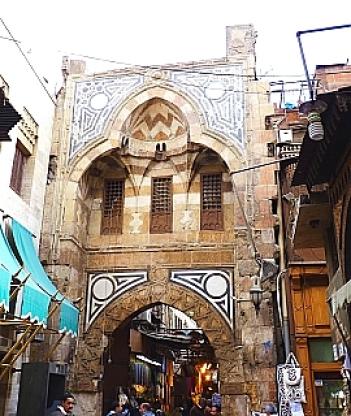

バザールは今日で最後です。エジプト 11 (地元民の市場とマムルーク朝のスルタン)エジプト・アラブ共和国(Arab Republic of Egypt)カイロ(Cairo) ハーン・アル・ハリーリ(Khaan il-Khaliiii)地元民の市場マムルーク朝のスルタンハーン・アル・ハリーリ地区アル・ハズハル通りから見たアル・ムイッズ通りスルタン・ゴーリー廟(左)とスルタン・ゴーリーのマドラサ(右)があります。マムルーク朝のスルタンスルタン・ゴーリーはアシュラフ・カーンスーフ・ゴーリー(在位 1501年~1516年)ブルジー・マムルーク朝の末期のスルタンです。マドラサは1503年に建設。スルタンが情熱を注いだ学校だそうです。彼の墓となる廟は1504年~1505年に建設されましたが対オスマン・トルコとの戦いでアレッポにて戦死して遺体は見つからなかったそうです。(だから彼の廟ですが、遺体はありません。)マムルーク朝は 「エジプト 8 (ベデスタン通りとサラディン)」で紹介しましたが、奴隷から軍人となり、自由人となったマムルーク達の建てた王朝です。ただ、一貫した王朝スタイルをとりつつも王位の世襲は行われず(多少の例外はあったようです。)スルタンにはマムルークの軍人の中の有力者が代々就いたそうです。軍人だからマムルーク朝のスルタンは、自ら剣をとって戦いに出かけたのでしょうか・・・。マムルーク朝(1250年~1517年)267年でスルタンの数は55人もいます。在位期間1~3年がほとんどです。(スルタン・ゴーリーは極めて長いほうです。)しかし、同じ人が間を入れて3回スルタンに返り咲いている場合もあります。と言う事は全て死んでチェンジではなく、任期か人気か選挙だったのかも知れませんね。両建物の上は屋根が付けられていますが、下はハーン・アルハリーリを縦に横断するアル・ムイッズ通りとなっています。屋根をささえる柱は建物の壁に・・壁にはくぼみがあり、最初から固定されるように造られているようです。と、言う事は建設当初から想定されていたのでしょうか?アル・ムイッズ通りには他にもいくつかのモスクがあります。バザールはこうした所に造られて拡大していったようです。アル・ムイッズ通りは途中名前は変えていますが、まっすぐにほぼナイル川に平行するように伸びている道です。どうもファーティマ朝以来の古道のようです。アル・ハズハル・モスク近くの食品街(地元の人達が買うお店)露天のエイシ売りのおばさん「エジプトのパン・エイシ」は11月に簡単に紹介しています衛生面が気にかかる・・・・例えば路上に落ちてもエイシの表面は粉粉しているから解らないし・・。ただでさえ砂嵐が来るから街はほこりっぽいのに・・・。よくよく見れば、水パイプを吸いながら商売しているようです。ディスプレーは大切だとつくづく思う。刈り取った雑草を積み上げているような八百屋さん・・・・購買欲の無くなる飾り方ですね。トマトを1個1個ボロ布で磨いているおじさん・・・。できれば何もしないでそっとしておいてほしいものです・・。現実のエジプト市場はこんな感じ。駐在中の外国人居住者は一般的には外国人向けスーパーで買い物するようです。(値段は高いですが・・。)つづくリンク エジプト 12 (クイズ・・・どこの神殿でしょうか? )back numberリンク エジプト 7 (ハーン・ハリーリ)リンク エジプト 8 (ベデスタン通りとサラディン)バザール Part2リンク エジプト 9 (香辛料の店)リンク エジプト 10 (コーランと礼拝所とマドラサ)エジプト 11 (地元民の市場とマムルーク朝のスルタン)

2010年01月21日

コメント(0)

-

パリの街角リサイクル・オブジェ

Break Time (一休み)パリからの写真が届きました昨年クリスマス前からパリのコメディー・フランセーズ前の公園に飾られているクリスマス・ツリーはリサイクルのオブジェでした。ツリー・オブジェは全部で4体写真左がコメデイー・フランセーズ。次がホテル・デュ・ルーブルで、その奥にかすかに見えるのがルーブル美術館です。良く見ればペットボトルをぶら下げているだけの物ですが・・・夜はとても綺麗だそうです。ボトルの質が日本のものと違うようです。パリの市役所がメインで協賛はコカコーラでした。余談ですが、前出のホテル・デュ・ルーブル(Hotel du Louvre)は、1855年創業の老舗ホテルです。社交界や政界、芸術界からのゲストを魅了するこのホテルの顧客には作家アーサー・コナン・ドイル( Arthur Conan Doyle )もいたようです。彼は、あの「シャーロック・ホームズ」の中で、度々このホテルを取り上げていた事から、今日、世界中のシャーロック・ホームズ協会の定期的会合がここで開かれるそうです。日本人のエピソードも聞かれます。1867(慶応3)年のパリ万国博覧会のおり、幕府・薩摩藩・佐賀藩が日本より出品した時、このホテルに滞在したようです。長旅故、フンドシの洗濯を頼んだら、フンドシが、シーツのように固くのり付けされて、アイロンがけされて戻ってきてビツクリだ と言うお話です

2010年01月21日

コメント(0)

-

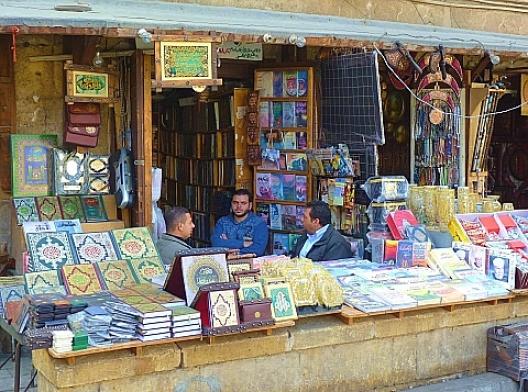

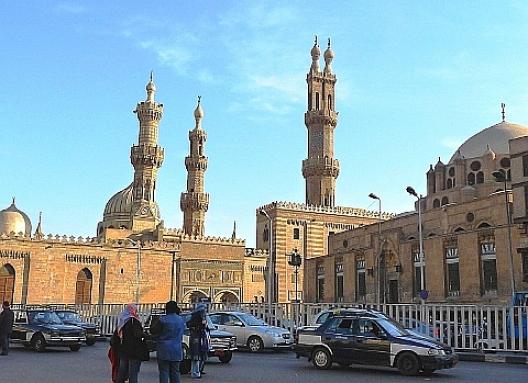

エジプト 10 (コーランと礼拝所とマドラサ)

イスラム教の聖典、コーランは、最近では原語の発音に近いクルアーンとも表記されるようです。エジプト 10 (コーランと礼拝所とマドラサ)エジプト・アラブ共和国(Arab Republic of Egypt)カイロ(Cairo) ハーン・アル・ハリーリ(Khaan il-Khaliiii)マドラサ(madrasa)マドラサとイラン革命イスラムとコーラン(クルアーン)ミフラーブ「エジプト7」でとょっと触れたハーン・アル・ハリーリの市場近くにあるアル・ハズハル・モスク(Ghaami'il-Azhar)には建設初期の頃から高等学府(マドラサ)があったと紹介しましたが、アル・ハズハル・モスク以外にもこのあたりはモスクとマドラサが何件もあります。マドラサ(madrasa)アラビア語で「学校」そのものを指す言葉だそうで、言葉的には、小学校も中学校も高等学校も区別無く全て「マドラサ」なのだそうです。でも本来のマドラサはイスラム世界におけるイスラム教徒(ムスリム)の為の宗教を中心としたイスラム教育の為の学校で、学校はモスクに併設されて建てられ、ムスリムのお坊さんが師となって子らを教えていたと言う、所謂「寺子屋」といったものだったようです。現在はさすがに近代教育が普及してきたようで、「マドラサ」はイスラムの宗教教育の専門機関として存在しているようです。所謂ミッション・スクールですね。マドラサの近くには本屋さん? コーラン屋さん? があります。余談ですが・・・マドラサで思い出したので・・マドラサとイラン革命1979年に起きたイラン革命は、イランの元国王パーレビ2世を国外に追い出してイスラム教シーア派の指導者が、イランの政権を奪取した出来事でした。この真実は、結論から言うと、仕事を取り上げられると身分も職も失うイスラムのお坊さん達の復権を死守した革命だったのです。パーレビ国王は、古いイスラム体質から脱却し、西欧のすぐれた文化をイランに取り込み、イランを世界有数の近代国家にする計画の改革中でした。その改革の一つに、きちんとした学歴のある先生による西欧の教育を子らに与え、国民レベルを上げたいと言う思いがあったのです。(革命の一要因として)結果はイスラムのお坊さん側が勝ち、イランの近代化は潰(つい)え、革命後西洋書物は焼き払われて近代化どころか指導者はイスラムの開祖ムハンマドの時代(6世紀)にイランを押し戻そうとしたのです。イスラム教の聖典、コーランイスラムとコーラン(クルアーン)「イスラム」とは、帰依と服従を意味するそうです。唯一新アッラーの言葉を聞いた開祖ムハンマド(570年頃~632年6月8日)がアッラーの教えを伝え記してまとめたものがコーランです。114章、6239節から成り、651年に編纂された当初のアラビア語で記載。イスラム教では、一切が神アッラーの教えであり、その啓示を伝える介在者ムハンマドは「預言者」と呼ばれています。アッラーの教えに一切手を加える事は許されず、当初伝えられたままの教えを何も考えずに、ただ祈り、ひたすら実行する事が「イスラム」の教えだそうです。ファーティマ朝の新都アル・カーヒラ最初の合同礼拝所、アル・ハズハル・モスク左のくぼみの壁はミフラーブ。右にはミンバルと言う説教壇があります。ミフラーブミフラーブはキブラ(祈りの方角)を指し示す壁です。祈りの方角はサウジアラビアのメッカ。詳しくは、メッカにあるイスラム教のモスク、マスジド・ハラームの中の最高の聖所であるカアバ神殿を指すようです。ミフラーブ自体は聖なるものではないのでそこで背を向けて座っていたり、寝ている人もしばしば・・・。ミフラーブの右には必ずミンバル(説教壇)がセットされている。礼拝所の床のミフラープミフラーブ・デザインは、三日月と並んでイスラム教の象徴。前にも紹介しましたが、ここは、970年~972年ファーティマ朝の新都アル・カーヒラの最初の合同礼拝所として建設。礼拝所内で礼拝(サラート)する人祈りは1日5回。旅で、ミフラーブが無くキブラ(祈りの方角)が解らない時はアストロラーベを持参して、天文から測量したそうです。礼拝所はとても広い5つのミナレット6つの入り口。48m×34mのスクエアの中庭。300本のた柱でできた柱廊。眠いし長くなったで、写真が残っていますが・・つづくリンク エジプト 11 (地元民の市場とマムルーク朝のスルタン)

2010年01月20日

コメント(0)

-

エジプトのポリスと治安

追記・・ルクソールからアスワン間の移動は日中に限られます。エジプト・アラブ共和国(Arab Republic of Egypt)カイロ(Cairo) ハーン・アル・ハリーリ(Khaan il-Khaliiii)エジプトのポリスと治安バザール内の一角に待機していたおまわりさん・・けっこうイケメン隣のおじさん? は私服警官らしいです。バザール内の治安維持と旅行者の為にもうけられた詰所のようです。ハーン・アル・ハリーリの近くのモスク前で治安を守る警官とパトカーカイロ市内は今はかなり安全のようです。しかし、エジプトでも地方に行くとかなり様相が違うのだそうです。1997年11月17日にルクソールで起きた外国人観光客を狙った銃撃事件は記憶に新しいと思いますが、そのルクソールからアスワン間の移動は、今も危険があるようです。ある程度の車や観光バスの連隊を作り、前後に警察官の車が警護に付くのだそうです。(車の台数によって警護の車の数か変わるようです。)ルクソールからアスワン間のエジプト警察の護衛車地元のエジプト人はともかく、安全のほしい外国人は、事前に届け出た上で今はこの連隊で移動する事になるそうです。ところで最近エジプトのタクシーにもメーターが導入されつつあります。メーター車は白で付いていない旧型車は黒です。料金でもめない為にも気をつけましょう。今回は簡単に終わります。

2010年01月20日

コメント(0)

-

西武鉄道の銀河鉄道999

最後に追記西武池袋線を走る「デザイン列車」は実は昨年5月1日にお披露目されたようです。でも私が乗車したのは今日が初めて最近巣ごもりで、駅は目の前だけど滅多に電車にものらなくなった上にこの列車は西武池袋線、西武秩父線、豊島線、狭山線をランダムに運行しているので乗車どころが意外と見かける事も少なかった。お披露目された時は漫画家の松本零士 氏自らが式典の後の臨時列車の車掌を努めたそうです。今日はたまたまポケットサイズのカメラを持参していたのと、終点池袋行きであったので、降車後に人がはけてから撮影できたのです。(良いカメラでなかったのが残念ですが。)西武鉄道のデザイン列車、「銀河鉄道999」「銀河鉄道999」は、漫画家の松本零士 氏の作品で、テレビアニメや劇場版アニメ化され、80年代にブームとなったSFものの宇宙を旅する列車ファンタジー? です。主な搭乗人物は主人公の星野鉄郎10歳と謎の美女メーテルと怪しい「999号」の車掌で、今回の列車にはその3人が描かれています。そして列車のデザインは松本零士 氏 自身だそうです。上り先頭車両はメーテルでした。後部は車掌さん。列車の泥よけ? バンパーのあたりメーテルの髪のカールが描かれているこだわりが見えます。フロント窓枠はメーテルのファーの帽子に見立てられています。1車両目の2つ目のドア(3ドアの列車です。)右に欠けているのが地球らしい。1車両目2つ目のドアから3つ目のドアにメーテル。(因みにこの向側は鉄郎でした。)列車に描かれている絵はすべて違うのです。メーテルの次、2両目は車掌さん。帽子のエンブレムは西武鉄道のマークが・・。実は、この怪しい車掌さんは、2008年3月に西武鉄道池袋線大泉学園駅の名誉駅長に任命されているのです。駅には実寸の人形が置いてあります。駅の発着音はもちろん「銀河鉄道999」です。そういえば記念西武鉄道カードが発行されました。(売り切れ前に2Pゲット弟にあげちゃった・・・。)所で、作者の漫画家、松本零士 氏のお宅は大泉学園の駅から近いのです。私の通っていた幼稚園の近くで、松本零士 氏の家の庭には列車が置いてあったような・・・「電車が好きなのだな・・」と思った記憶があります。大泉は東映撮影所と東映のアニメ? があった関係でしょうか、漫画家も非常に多く住んでいます。因みに私が10年ほど前に住んでいた隣駅の石神井公園のビルではお隣が2代続いてマンガ家でしたし・・・。連結部の絵も合わせてあるので、車両の順番は変えられないですね。星野鉄郎10歳は地味なので写真小さくしました地味な二人の間に交互にメーテルが入って華を添えています。まだこのあたりは真ん中なので(確か8両編成だったかな??)続くのですが、列車はすぐに折り返し発車(今度は別方面に)なので下が最後です。うーん地味な鉄郎で終わってしまった・・・・。ドアの閉まった所も撮影すればよかったな・・・・西武線は自社の車両として運行させていますけど、東京はラッピング車両がとても多いです。特に大江戸線では全身キティーちゃん号に乗ったこともあります。不二屋のペコポコ号もあったし最近は萌え萌え系も走っています。因みに大江戸線のフルラッピング料金は、8両1編成の全面で1ヶ月、1050000円だそうですついでにこれらラッピング車両を考案、広告宣伝して収益させたのは石原都知事が最初だったと思います。追記・・・西武池袋線に平行して走っている西武新宿線の上井草駅の発着音は 機動戦士ガンダムです。上りが翔べ!ガンダム1下りが飛べ!ガンダム2 だそうです。アニメ「機動戦士ガンダム」を製作した「サンライズ」など数十社の本社があるからだそうで、最近街お越しに地元商店街は「アニメタウン」を称してるようです。大泉学園からは路線は違うけどとても近いです。

2010年01月19日

コメント(0)

-

エジプト 9 (香辛料の店)

後年、香辛料は詳しく調べました。深く知りたい方はラストにリンク先を付けましたので見てね。エジプト 9 (香辛料の店)エジプト・アラブ共和国(Arab Republic of Egypt)カイロ(Cairo) ハーン・アル・ハリーリ(Khaan il-Khaliiii)のバザール香油(Perfume oil)から香辛料(Spice)へ ジュニパー(Juniperus communis ) キフィ(Kyphi)東方三博士(マギ)の幼子イエスへの贈り物 乳香・フランキンセンス(Frankincense) 没薬・ミルラ(Myrrh) 香油(Perfume oil)から香辛料(Spice)へエジプトと言えば前回のアロマオイルしかり、香辛料の市場が多いです。香油が香りの医薬であるように、その香油のもととなる香料や香辛料も非常に珍重されるべき物でした。それは紀元前数千年前から取引が行われていた市場であるからです。※ 古代の素材は主に中近東に産地が広がっていた。香木や香油は、古代エジプトの時代から宗教儀式の為に花等も一緒に薫香(くんか)に使われていたようです。当初は香水の元となるような香油から始まり、エジブトではミイラ造り等にミルラが大量に必要であったが、これらはアラブの商人やフェニキア人により地中海の島々や遠くシルクロードを経てアジアにもそれは広がって行く。香辛料のジャンルができたのはローマ時代からかもしれない。美食を望むローマの貴族らが香辛料を料理に使うようになってからかも。いずれにせよ当時は王や貴族の使う贅沢品。中世期に再び欧州に入荷するようになさてからも、やはり高価な品だったのは間違いない。庶民に降りてくるのは航海術が発達してアジアとの交易が進んでからだ。ハーン・アル・ハリーリのバザールでも古来から取引されていた香辛料は、今もエジプトの大切な輸出品です。そして人々の生活に最もなくてはならない品に間違い無いでしょう。香辛料を扱っている店は、紅茶、コーヒーなどの飲料も扱っているようです。基本乾物系の食料品店なのでしょうが・・。古来より中世、香辛料の効用は料理をおいしく食べる為のスパイスと言うよりも、「不老長寿の妙薬」的なポジションだったのでは? と思います。十字軍の遠征は、古代ローマ時代より忘れ去られていたすぐれたれ文化をヨーロッパに運び入れる事になります。その中でも香辛料や香油の存在はヨーロッパ人をひどく驚かせたに違いありません。本当は古代ローマでは「常に大量の胡椒(こしょう)を医薬品として貯蔵して使われていた」歴史があったのですが、ローマ帝国崩壊後に文明を逆行したヨーロッパ人はそれを忘れていたようです。当時胡椒(こしょう)はアラブの商人達の独占でした。マルコポーロもコロンブスもインドを目指したのは、インドにある黒胡椒海岸、アラバール海岸をめざしていた・・と言っても過言ではないかも・・・。残念ながら、エジプトで胡椒は採れませんが、古来、ここにはアラブ人の手により世界中の香辛料が集積してきていたのです。中世一のイスラムの街カイロの中で最も大きな市場ハーン・アル・ハリーリは香辛料の世界市場のトップであった事は間違いありません。バラの花びらのようです。利用はいろいろ・・・。手前はジュニパーではないかと思います。ジュニパー(Juniperus communis )ヒノキ科の針葉樹の実です。古代エジプトではすでにジュニパーの実が消化薬や虫下しに使われていたようです。飲用として、消化を促す効果の他、利尿作用があり腎炎にも良いとされよいとされ、アロマテラピーの世界では、精油が発汗を促し、頭脳明晰効果があり、意欲や精神の覚醒をしてくれるなど、その効用は多いのです。キフィ(Kyphi)古代エジプトでは儀式や病気のときに備えて、聖なる煙を意味するキフィと名付けられた香料があったそうです。数種の植物性香料、ジュニパー、没薬、乳香、シナモン、他、オレンジ、バラなどを蜂蜜、ワインで練ったものを神殿で焚いていた。つまりキフィの成分はブレンド次第。色々あったようですが、たいていのキフィに、このジュニパーが含まれていたと言います。キフィハエジブト人のみだしなみと言いますが、かのクレオパトラもお好みのキフィをもっていたそうです。レシピが欲しいですね。※ 因みに英国の王妃であったダイアナ妃が使用していた「ダイアナ・レシピ」と言うアロマオイルの配合があります。貴婦人は今もオリジナルの香りがあるようです。この団子が謎です。いろいろなハーブなどがまとめられています。もしかしてこれがキフィなのかな?この店は香木なども結構置いています。もしかしたら儀式用の系統の品が多いのかな?香木は主にレバノンから香料、没薬はソマリアからの交易のようです。東方三博士(マギ)の幼子イエスへの贈り物三博士の名はメルキオール(Melchior-黄金-王権の象徴、青年の姿の賢者)バルタザール(Balthasar-乳香-神性の象徴、壮年の姿の賢者)カスパール(Casper-没薬-将来の受難である死の象徴、老人の姿の賢者)とされ、「黄金」、「乳香」、「没薬」の、3つの贈り物の名で呼ばれるようです。今回乳香や没薬らしき写真は紹介できませんが、ともに古代エジプト時代から重用された香料です。両者樹脂であることが似ています。簡単に紹介。乳香・フランキンセンス(Frankincense)ムクロジ目カンラン科ボスウェリア属の樹木から分泌される樹脂で、樹液は空気に触れると乳白色~橙色の涙滴状の塊となる為に。乳香と呼ばれるようになったそうです。BC4000年古代エジプトでは焚き上げ香として存在していたのがわかっています。正教会では振り香炉に使われているそうです。没薬・ミルラ(Myrrh)フウロソウ目カンラン科コンミフォラ属(ミルラノキ属)の樹木から分泌される樹脂で、樹液は、空気に触れると赤褐色の涙滴状に固まり、表面に細かい粉を吹いたような状態となるそうです。こちらも古来より利用。ミイラ造りの遺体の防腐処理のために使用されていたのは有名です。旧約聖書の出エジプト記には「聖所を清める為の香の調合に使われている。」とされているので前出の「キフィ」かもしれませんね。今回香辛料はこれで終わります。(また機会があったら・・・。)次回別のバザールと、売られているコーランを紹介して、かつモスクに行く予定ですが入りきらないかな・・。エジプト続きます。リンク エジプト 10 (コーランと礼拝所とマドラサ)香辛料に関しては後年詳しく調べました。以下リンク先追記します。リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 18 香辛料トレード(trade)の歴史リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-2 オランダ東インド会社(中編)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 25 ケープ植民地 オランダ東インド会社(後編)

2010年01月18日

コメント(0)

-

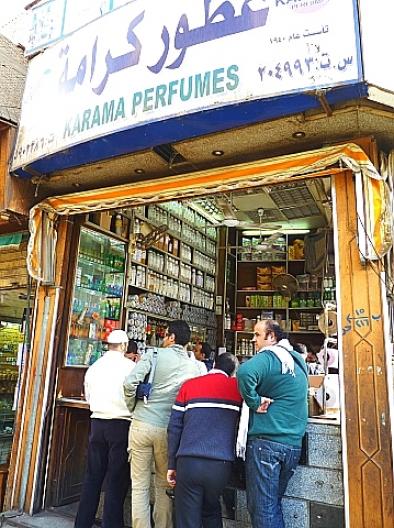

クイズ 何屋でしょうか? (ハーン・アル・ハリーリ謎の店)

ちょっと加筆Break Time (一休み)今回はクイズ式でバザールを紹介。ハーン・アル・ハリーリは、地区によって店の種分けがされています。それは市場の構成としては一般的ではありますが、ここアラブ圏にしかないようなお店もたくさんあります。一目見て想像のつくお店は当然ありますが、近づいて確認しても「ヘー」と思うお店があり、今回はそんなお店を出題です。正解はだんだんに出てくる? よく見ればわかるのですが・・・。エジプト・アラブ共和国(Arab Republic of Egypt)カイロ(Cairo) ハーン・アル・ハリーリ(Khaan il-Khaliiii)おじさん達がたまっています。正直私は「健康ドリンク屋か?」と思いましたよ・・・。15件に1件くらいあるこのようなお店ですが、ここらの一角はお隣も、お隣もそうです。そんなに需要のあるものか? 私たちに日本人には解らないかも・・・。ここもおじさんばかり? いや、ここはお兄さんが多いな・・・・。男性化粧品屋か?平成ボーイには解るかもしれない物を拡大。容器は2タイプあるようです。何かのボトル・・・お取り置きボトルに見える名前入り? 実は「カクテル」と呼ばれるボトルのようです。ボトルで混乱・・オーソドックスな店を発見。お兄さんが何やらやっています。ライターのオイル入れか? とも見えましたが・・・。実は彼は調合をしているようです。何の調合か? 香油を薄めてアロマオイルでも調合しているように見えます。良く見れば最初の看板にパフュームと書いてあります。ここは、「パフューム(Perfume)屋さんでした。つまり香水屋さんなのですが、実は、こちらではアルコールで薄めた香水やコロンなどはあまり使わないそうです。せめてキャリアオイルくらいで薄めるのでしょうが、所謂原液の精油、エッセンシャル・オイルの販売専門店なのです。ですから、香水屋と言うよりは、香油屋さんと言う方がベスト・アンサーかもしれません。街の香油屋さんは、私たちが思うプロの調合師ではなく、個人商店のお兄ちゃんやおじさんでした。香水は女性が着けるものか? と思いきや、ここでは男性ばかりが香水屋に群がっています。もちろん女性も使うのですが、アラブでは昔から慣習的に香油を身に付けるようです。香油の使い方次回香料のお店を紹介するつもりですが、古代エジプト時代、ミイラの防腐剤としても使用されていた香料の用途は広く、その芳香を祭祀や儀礼、治療、美容に用いられてきました。水蒸気蒸留法が確立された10世紀頃にエッセンシャル・オイルと呼ばれる植物生成の精油ができたのだそうです。こちらの人は、肌に深く染みこませたり、持ち物に染みこませて長く香らせて使用するそうで、濃い溶液を使うようです。(香水はかなりうすめているのですぐに飛ぶから)因みに、着けた香油は、個人の持つ体臭と混ざり合って香りを発するので、液そのものの香りとは異なる香りに変化して発散するのだそうです。肌の酸性度(ペーハー)や水分量、皮脂量、個人の持つ皮膚のアミノ酸に反応するのでコンディションによっても微妙に違うのでしょう。また、香水は付けた時間とともに変化もします。ドップノート・・・香水をつけて10分くらいミドルノート・・・香水をつけて20分から30分ぐらいラストノート・・・時間が経って消えてしまうまでの香り「香水を着ける」は英語では「put on perfume」となります。まさしく香水は香りのベールを着る事なのです。追記・・オーダーすればシャネル? のような物も作ってくれるそうです。バザールはつづく

2010年01月18日

コメント(0)

-

エジプト 8 (ベデスタン通りとサラディン)バザール Part2

市場の前に・・イスラム史はあまり得意ではありませんが・・・歴史を少し・・エジプト 8 (ベデスタン通りとサラディン)バザール Part2エジプト・アラブ共和国(Arab Republic of Egypt)カイロ(Cairo) ハーン・アル・ハリーリ(Khaan il-Khaliiii)のバザール Part2アイユーブ朝の英雄、サラディン(Saladin)orサラーフディーンファーティマ朝からアイユーブ朝そして、マムルーク朝へこのハーン・アル・ハリーリ(Khaan il-Khaliiii)の市場はその頃できた幾つかのバザールが合体してできたようです。アイユーブ朝の英雄、サラディン(Saladin)orサラーフディーン前回アル・ハズハル・モスク(Ghaami'il-Azhar)でちょっと触れたファーティマ朝(909年 ~1171年)は、北アフリカのイフリーキヤ(現在のチュニジア)に起源し、カイロに移ってエジプトを中心に支配を行ったそうです。そのファーティマ朝は第14代カリフ・アーディドが死去した1171年に終わります。それは我々も知っているイスラムの英雄サラディン(Saladin)orサラーフッディーンが現れ、ファーティマ朝を滅ぼしアイユーブ朝(1169年~1250年)を樹立するからです。注 (ファーティマ朝の軍最高司令官と宰相の地位を兼任していたサラデインのエジプト全権掌握は1169年とも言われています。)1174年にはかつてサラディンが仕えていたザンギー朝(イラク北部(ジャズィーラ)とシリアを支配)のスルタンが亡くなり、これを併合。アイユーブ朝の支配はエジプト、シリアに広げています。ウキペディアから借りてきたアイユーブ朝の版図(1189年) 十字軍と戦ったイスラムの英雄は西側から見ても「あっぱれ」な逸材でした。彼の属していたザンギー朝は、イスラム世界としては、十字軍に対して初めて組織的な抵抗を行った政権なのだそうです。そうした経緯もあったのか、1187年、十字軍の休戦協定違反を契機に十字軍との戦いに突入。7月にハッティンの戦いでパレスチナに樹立されていたキリスト教徒の王国を壊滅させて、イスラムにとっても聖地のエルサレムの奪還に成功するのです。彼が人道主義であったのか? 正義感が強かったのか? 本来皆殺しにする所、サラディンは身代金の支払いと交換に街から退出させたと言います。(女子供の犠牲はなかった。)「また、その後の1192年9月2日のリチャード・サラディン協定により、非武装のキリスト教徒の巡礼者がエルサレムを訪れることを許可する」休戦条約を締結しています。結局キリスト教徒側は彼には勝てなかったのです。サラディンの偉い所は、エルサレムのキリスト教徒の聖堂、を破壊せずに残した事です。「それらを改装または破壊しても・・・キリスト教徒諸民族はここに巡礼に来るであろう・・。たとえ土を掘り返して空中にまき散らしても、彼らは来るであろう・・・。」聖墳墓教会を始め多くの聖堂が破壊を免れ、後世残されたのは彼の英断によるのです。そんなサラデインの治世に、ナイル川の整備や用水路の新設、農業の奨励などでエジプト国内は充実し、国際貿易の中心地になったと言われています。フセイン広場に繋がるベデスタン通りの入り口マムルークとマムルーク朝(1250年~1517年)十字軍と戦ったサラディンの軍隊にもマムルークと呼ばれる騎馬兵がたくさんいました。彼らマムルークは、主に男子の奴隷で、軍人となるべく売り買いされ(多くはトルコ人、スラヴ人、クルド人など。)軍人としての訓練を終えた後に自由な身分となった人達です。その彼らマムルーク達が、1250年、クーデターを起こしアイユーブのカリフを殺害、アイユーブ朝を滅ぼしてマムルーク朝を樹立したのです。かなり画期的な王朝ですね。バザール(Bazaar)イスラムのバザールにはこうしたゲートがたくさんあります。古代は宮殿や都市の門にバザールはあったようですが、このゲートは単に商店街入り口のアーケードのようです。どうもバザールはモスク周辺の屋根のある通りに出来たようで、所謂今日のショッピングモールのようです。主にバザールでは香料や織物、塩や金などを交換する商店が集まる一帯で、雨風は不都合だったから屋根付きだったのかもしれません。今は露天ではなく各屋根付きの店が連なっていますが・・・。たぶんアル・フセイン・モスクのミナレットベデスタン路地の細工物のあたりか?思いっきりアラブしてますよね。主に銅細工屋コーナー鍋などの金物と骨董屋?鍋を買った女性が頭に乗せて歩いていますが、おじさん達が頭に乗せて歩いている姿は見ませんね。おじさんたちはサボってばかりのようです。けっこうあちこちにあるカフェです。家具屋か鏡屋のようですが、レストランです。何と形容したらよいのでしょう・・・・・。この店の主のセンスなのか? イスラム的なのか良くわかりません。まだ紹介したい店があるので続きます。リンク エジプト 9 (香辛料の店)

2010年01月17日

コメント(0)

-

エジプト 7 (ハーン・ハリーリ)

さて、昨日もメンテでストップしてしまったが、エジプト編ピラミッドは1~6で終わり。back numberリンク ○○○○ 1 (初回ここはどこ? から)リンク エジプト 2 (ギザのピラミッド)リンク エジプト 3 (ピラミッドとピラミッド・ピュー)リンク エジプト 4 (カフラー王のスフィンクス)リンク エジプト 5 (カフラー王のピラミッド・コンプレックス)リンク エジプト 6 (クフ王の太陽の船)この後はカイロの街と買い物続きでカイロの市場を紹介。何屋さんかわからない店もたくさんあります。エジプト 7 (ハーン・ハリーリ)エジプト・アラブ共和国(Arab Republic of Egypt)カイロ(Cairo)ハーン・アル・ハリーリ(Khaan il-Khaliiii)カイロのイスラム地区にある巨大スーク(市場)、ハーン・アル・ハリーリはナイル川東の少し奥まった所にあります。オールド・カイロの街は、モカッタムの丘に沿うように北へ北へと拡張していったようです。古いモスクのほとんどがこのモカッタムの丘とポートサイドを通りの間に広がるイスラム地区にあり、その北の地区にハーン・アル・ハリーリの市場地区があります。ハーン・アル・ハリーリは、さしずめ筑地の街とか、上野、アメ横、御徒町、といった場所なのです。ハーン・アル・ハリーリの南の一角アル・ハズハル・モスク(Ghaami'il-Azhar)ハーン・アル・ハリーリ市場の外れにあるこのモスクは、ファーティマ朝の新都アル・カーヒラ最初の合同礼拝所として970年~972年にファーティマ朝のエジプト遠征軍の勇将ジャウハルによって建設。イスラム世界の宗教的中心であったそうです。988年に付属された高等学府(マドラサ)は世界最古の高等学府として、今はアズハル大学となって残っています。(ムスリムしか入学できないようですが。)ベデスタン(バザール)は、アル・フセイン・モスクの周囲に広がっています。今回はざっと大きな通りを紹介。アメ横って感じですね。売っている商品は、ある程度地区分けされているようですが、お土産屋が多いのでチャンポンになっている店が多いです。店先一杯から外壁の上までズラット・・並んだ洋服ですが・・・どれも実用ではなく観光客用の浅草の着物みたいです。生地はペナペナ。男の人が一人でブラブラしているのを多く見かけます。それが女性観光客としては怖いですよね。ガラス細工の香油入れか香水入れのお土産屋さんはちょっと高級。何でもありのエジプトのお土産屋さん。ツタンカーメンのマスクも・・。お決まりのピラミッドも一つは欲しいところだけど最近飛行機の荷物が20kgになったから重い物はいっさい買えないですね。専門市場方面につづくリンク エジプト 8 (ベデスタン通りとサラディン)

2010年01月17日

コメント(0)

-

カイロのナイル川

Break Time (一休み)美容院に行っていたので時間がなくなり今回は写真のみでUP。カイロの街の中を流れるナイル川です。カイロ・ナイルの新市街地区のあたりのは、まるで隅田川のような感じですが、奥のイスラム地区の方に入るといきなり地味に・・・。エジプト・アラブ共和国(Arab Republic of Egypt)カイロ(Cairo)・ナイル川と市街7世紀にイスラム帝国がエジプトを征服した時、征服者であるイスラムのアラブ人軍営都市(ミスル)が置かれて以来カイロはこの国の首都になったそうです。もっともエジプト古王国期の統一王朝最初の都がカイロの南にあるメンフィスであった事を考えるとこのあたりは昔からの要所だったようですが・・。ナイル川本流、川の先が北で、ナイルの川下。右の茶色の大きなビルはカイロ・ヒルトン・ホテル。大きいビルはたいていホテルである。エジプト観光の発祥は古いので、巨大ホテルの進出も案外日本より古いのかも知れない。(でも、こんなに近代化されているのはこのあたりだけです。)左前に見えているのが中洲の島(ゲズィーラ島)。ゲズィーラ島をズーム。中には美術館、博物館、オペラハウスなどがあります。左のビルはソフィテル・ゲズィーラ・ホテル。その右にあるのがカイロターワーです。高さは187m。1961年にオープン。最近改装したようですが築50年か・・・。ちょっと・・かなり・・古いけど大丈夫なのでしょうか?上エジプトの象徴であるハスの花をかたどったデザインと言いますが近くでよけいわかりません。昔はカイロの街が一望出来るので、たいてい登ったようですが、今はホテルが高層化しているのでわざわざ登る事は少ないのかも・・。でも、今も地元のエジプト人の家族連れやデートスポットとして人気があるそうです。上に回転レストランがあるし・・。左はまだ中洲の島ですが、もう少し川下に行くとナイル川は枝分かれしてデルタ地帯に入ります。一度船で地中海まで下ってみたいです。このあたりはまさしく隅田川さてナイル・デルタは、地中海に向かって約250kmも広がっているのだそうです。このナイル川の右岸奥に古いイスラム地区があります。ちょっと高台にあるモハメッド・アリ・モスクから景色の奥がナイル沿岸のホテルです。つまりあちらが新市街。このモハメッド・アリ・モスクは1857年に完成したモスクです。エジプトつづく、次どうしよう・・・市場かモスクかサッカラか・・・。

2010年01月16日

コメント(0)

-

エジプト 6 (クフ王の太陽の船)

1954年に発見された「第1の太陽の船」は、13年をかけて復元されたようです。そして、1987年、電磁波地中レーダーを用いた探査を行い「第2のクフ王の船」を発見したのは日本の考古学者の吉村教授です。そして、現在「NPO法人太陽の船復元研究所」が「第2の太陽の船」の発掘、復元プロジェクトを推進中だそうです近年お目見えですね。エジプト 6 (クフ王の太陽の船)エジプト・アラブ共和国(Arab Republic of Egypt)ギザ(Giza)ピラミッド(Pyramid)クフ王の太陽の船3つのピラミッドの王達が君臨したエジプト第4王朝(古王朝)は、とりわけ太陽神ラーへの信仰心が急速に増大した時代だったようです。太陽は毎日東から昇り、西に沈む、夜には暗黒が支配し、生ける者は仮死状態になるが、朝にはまた復活した太陽が昇る。太陽神ラーが、1日で一生を過ごすという考えは、毎朝誕生し、夕方には死んでいくと言う方程式でとらへ、太陽神ラーと結びつけられたファラオ(王)は、死後ラー神と共に舟に乗り、例え死んでも翌朝には生き返る(生まれ変わる)と考えられるようになったようです。それが、ピラミッド建造の原点だと考えられるようです。ピラミッドはいったい何のために建てられたのか? の正解は今も謎のようですが、2艘の船の存在と役割を考えるとピラミッドは船着き場であり、王の死後の・・・冥界の王宮? 現世の宮殿と似た特徴を持つ神殿? のようです。復元されたクフ王第1の太陽の船は、クフ王のピラミッドの南東に造られた「太陽の船博物館」に展示されています。ピラミッド南面前の白いプレハブのようなのが博物館です。太陽の船が発掘されたのはピラミッドの南側のようです。味気ない建物ですが、数学的にピラミッドを考えるとこんな建物もありなのか?東側にはクフ王の時代の王族の3つの小ピラミッドが存在。かつてあった葬祭殿の石畳も若干残っているようです。いろいろな発掘穴もあります。太陽神「ラー」の船太陽神ラーは聖なる舟(ウイア)に乗り、昼は昼の舟マァジェトで天空を、夜は夜の舟メセケテトで地下の海(冥界)を・・・毎日天と地底を航行して巡っているのだそうです。それ故に、王(フアラオ)にも、死後ラー神と共に乗る舟として、、昼に天空をかける舟と、夜に地底を航行する舟の2艘が必要だったようです。(この冥界を旅する太陽の船の存在は、第1王朝の頃から見られるそうです。)第1太陽の船の模型太陽の神ラーの船に似ていたためクフ王の船は、「太陽の船」と呼ばれるようになったようですが、実際その目的に造られたようですね。第2の舟は地底の舟かな?全長32.3m、幅4.9m、深さ5.2mのピット(船坑)に、石材でフタがされ1224個のピースに分解されて納められている太陽の船を発見したそうです。発掘後のビットの上に建築されたと言う博物館とそのビット。因みに今吉村先生の発掘している船坑(ビット)の上には推定平均15tの石灰岩製蓋石が39枚並べられ、封印されているようです。全長43.3m、全幅9m、高さ7.9mのレバノン杉)製レバノン杉はマツ科ヒマラヤスギ属の針葉樹で古来高級木材として重宝され、絶滅しかかったレバノンやシリアの高地に生えていた木です。この船は使用された形跡があり、葬儀の際の儀式のために使われたものかもしれないそうです。ピラミッドテキストによれば、亡き王は1日に5回の食事をとるそうで、3回は天空で、2回は地上でとるそうです。エジプト・・つづくリンク エジプト 6 (クフ王の太陽の船)back numberリンク エジプト 5 (カフラー王のピラミッド・コンプレックス)リンク エジプト 4 (カフラー王のスフィンクス)リンク エジプト 3 (ピラミッドとピラミッド・ピュー)リンク エジプト 2 (ギザのピラミッド)リンク ○○○○ 1 (初回ここはどこ? から)

2010年01月15日

コメント(0)

-

エジプト 5 (カフラー王のピラミッド・コンプレックス)

ちょっとアバターで着せ替えして遊んでいます。基本顔の中身だけは同一ですそういえば一時リカちゃんやジェニーちゃんのコレクションをしていた事があったっけ・・・。家族みんながフィギュア好きなのは、たぶん親がコケシのコレクターだったからかも・エジプト 5 (カフラー王のピラミッド・コンプレックス)エジプト・アラブ共和国(Arab Republic of Egypt)ギザ(Giza)ピラミッド(Pyramid)カフラー王のピラミッド・コンプレックス3つのピラミッドの高さスフィンクス(Sphinx)昨日取り残したカフラー王の神殿から・・・。スフィンクスの位置を確認するのに引きで撮影したビュー右がカフラー王で、左がメンカウラー王のピラミッドです。顔を近づけて見るとちょっとリアル感がありますよ。スフィンクスの左にあるのはカフラー王の下神殿(河岸神殿)です。実は手前にイスが並んでいます。それは、夜になると行われる音と光のショーの為の着座イスです。(昔は地べたに座古だった。)スフィンクスから右のクフ王のピラミッド方面のビューカフラー王のピラミッド・コンプレックス前回カフラー王のピラミッドは、父を越えるべく、ピラミッド、葬祭殿、ピラミッド参道、河岸神殿、そしてスフィンクス像とスフィンクス神殿を併せ持つ複合的なピラミッドを造っています・・と紹介しましたが、彼は構造上で父のクフを越えるピラミッド構想を実行したようです。カフラー王のピラミッド前の神殿構造図 (上神殿が葬祭殿)ここにはスフィンクスの神殿が載っていませんがスフィンクスの前と後方にも神殿があったようです。下神殿(河岸神殿)この位置からはスフィンクスは神殿の右後方に隠れて見えていません。下神殿はすべて花崗岩で造られ、縦50m 横60m。別名花崗岩神殿。神殿はいくつもの小型のスフィンクスで飾られた前庭とT字型のホール、前室、彫像安置所、至る聖所からなり、23個の王の彫像が大ホールに飾られていたそうです。スフィンクス(Sphinx)前のスフィンクス神殿跡左奥が下神殿から葬祭殿に向かう参道。スフィンクス後方のスフィンクス神殿?全てが復元されたら、大分イメージが変わるかも知れませんね。後ろに続く参道は本来あったはずのピラミッド前の上神殿に続く道。3つのピラミッドの高さ一見カフラー王の第2ピラミッドが大きく見えるのは第2ピラミッドの方が基礎台地が高い事と、傾斜角度が第2ピラミッドの方があるので、視覚効果によるものだそうです。クフ王 完成時の高さ146.6m現在高さ138.74m、底辺:230.37m、勾配:51度50分40、カフラー王 完成時の高さ143.87m現在の高さ136m、底辺:215.29m、勾配:53度10分メンカウラー王 完成時の高さ70m高さ約66.5m、底辺約108.5m、勾配51度20分つづくリンク エジプト 6 (クフ王の太陽の船)

2010年01月15日

コメント(0)

-

エジプト 4 (カフラー王のスフィンクス)

おまたせしました。良い写真ばかりセレクトしました。かなり手間取りました。写真セレクトだけで4時間以上・・それだけでも疲れたエジプトは歴史が長いからちょっと勉強も大変です8時間くらいかかったか?しまったかな・・・また途中からずれていってるし・・・。エジプト 4 (カフラー王のスフィンクス)エジプト・アラブ共和国(Arab Republic of Egypt)ギザ(Giza)ピラミッド(Pyramid)ギザ(Giza)のピラミッド(Pyramid)群の配置図スフィンクス(Sphinx)スフィンクスの発掘ギザ(Giza)のピラミッド(Pyramid)群の配置図配置は上からクフ王のピラミッド、カフラー王のピラミッド、メンカウラー王のピラミッドです。(上が北になります。)前に紹介したように入り口は北に付き、良く見るとこの3基のピラミッドは南東の角を直線で結ぶと一直線になるように後視の測量点を定めて配置設計されているのが解ります。さらにこの地図を見ていても気づくのは、明らかにクフ王と後の二つのピラミッドの周囲の構成が違う事です。クフ王のピラミッドの南には太陽の船があり、葬祭殿が見あたらない代わりに東に王妃のピラミッドがありますが、他の二つは東の正面に葬祭殿があるので王妃たちのピラミッドは南正面に位置しています。それに対して、2代目のカフラー王のピラミッドは、父を越えるべく、ピラミッド、葬祭殿、ピラミッド参道、河岸神殿、そしてスフィンクス像とスフィンクス神殿を併せ持つ複合的なピラミッドを造っています。そして後に続くメンカウラー王が両者のピラミッドとのバランスを考えて従ったからのようです。クフ王、カフラー王、メンカウラー王は、祖父、父、子といった親子3代の関係であり、父と祖父の大ピラミッド建設で台所事情が悪くなったので彼のピラミッドは小規模になったのでは? とも考えられています。参考年代クフ王(Khufu) BC26、(在位? BC2589年~BC2566年)エジプト第4王朝2代目注 この間に第4王朝3代目ジェドエフラーorダドフラ王(在位? BC2566年~BC2558年)が存在します。彼もピラミッドを造営していますが在位期間も短く、未完だったようです。完成していたら基辺100mの大物だったかも・・。場所はギザではなくギザの少し北方のアブロアシュだそうです。カフラー王(Khafra) (在位? BC2558年~BC2532年)エジプト第4王朝4代目クフ王の息子メンカウラー王(Menqawara)BC2532年~BC2504年)エジプト第4王朝5代目カフラー王の息子エジプト古王国は、この後2代続いて(7代) 第5王朝に入ります。第5王朝の王たちはメンカウラー王のピラミッドを上回るものは造っていないそうです。さて、前振りが長くなりましたが、今回は2代目のカフラー王のスフィンクスを紹介します。スフィンクス(Sphinx)左の顔が好きです人頭獣身のスフィンクスの頭部は、カフラー王なのだそうです。長さ57m、高さ20m。スフィンクスの発掘現在は大分発掘されたようですが、スフィンクスは建造後たいした時間もかからないうちに砂に埋もれたのだそうです。最初に砂から発掘したのはエジプト新王国第18王朝のトトメス4世(在位BC1401年~BC1391年)。お腹の所には紅花崗岩の「夢の碑文」なる石版があります。それはトトメス4世が添えたもののようです。「夢の碑文」に記されるところによると砂に埋もれたスフィンクスを掘り出して救い、スフィンクスの助力によってファラオとなったという事が書いてあるそうです。再び砂に埋もれたスフィンクスは1816年カヴィリア大佐が発掘。(肩まで)右のピラミッドがクフ王で後方にあるのがカフラー王のピラミッドです。大ピラミッドの建造者はこのあたりから中核部用の石材の切り出しをしていたようで、その切り残しの残骸の岩山を彫刻してスフィンクスの原型を造ったようで、スフインクスは一枚岩で造られているそうです。掘られた後に?スフィンクスはまわりに化粧板がほどこされて赤で塗られたようです。後ろ足の部分現在化粧板をくっつけての修復が長らく続いています。いつか造られた当初のスフィンクス姿が見られる事でしょう。でも・・エジプト・タイムだから私が生きている間に見られるのかな?ピラミッドの頂上の化粧板が赤いのが少し解りますね。ピラミッドも修復してくれたら良いのに・・・。何百年かかかるか・・・・。まだ紹介する部分があるのですが、長くなったので、次回に回します。リンク エジプト 5 (カフラー王のピラミッド・コンプレックス)back numberリンク エジプト 3 (ピラミッドとピラミッド・ピュー)リンク エジプト 2 (ギザのピラミッド)リンク ○○○○ 1 (初回ここはどこ? から)

2010年01月14日

コメント(0)

-

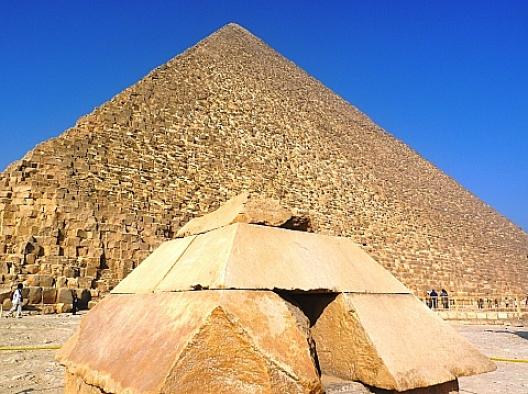

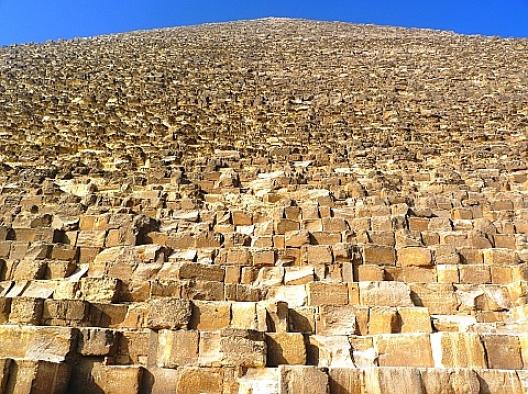

エジプト 3 (ピラミッドとピラミッド・ビュー)

以前「あくびするラクダ」の所で紹介したギザのピラミッドがまとめて見られる「パノラマ・スポット」から紹介。そこはピラミッド群の西方の丘にあります。ツアーなら必ず車で行きますが、個人では足がないので歩き?エジプト 3 (ピラミッドとピラミッド・ビュー)エジプト・アラブ共和国(Arab Republic of Egypt) ギザ(Giza)ピラミッド(Pyramid)左からクフ王、カフラー王、メンカウラー王のピラミッド。良く見ればピラミッドは4つ? 見えます。(右の小さいのは実は3基が重なっている。)一番右の小さいのは、メンカウラー王の王妃たちのピラミッドです。各ピラミッドには全て葬祭殿と王妃達のピラミッドが付随していたようですが、きちんとした形でのこっているものはなかなかありません。メンカウラー王(右)とメンカウラー王の王妃たちのピラミッド(左)王妃達のピラミッドは3基あります。(丘とは反対から撮影)高さ約66.5m、底辺約108.5m勾配51度20分。一番小さいのが、このメンカウラー王のピラミッドです。ピラミッドの入り口は全て北を向いています。上の写真では右の面になり中にも入れます。ピラミッドの内部見学・・注意実は、近年クフ王のピラミッドには入場制限がとられ、1日300人限定なのだそうです。その為に団体の場合は、会社から朝一でガイドにチケットを買わせるので入場出来ますが、個人で行くと入れない場合が多いそうです。カフラー王とメンカウラー王のピラミッドには制限がついていませんからこちらに流れる観光客も増えているようです。メンカウラー王のピラミッドはクフ王の半分なので、当然2番人気はカフラー王のピラミッドだそうです。カフラー王のピラミッド高さ143.87m(現在の高さ136m)、底辺:215.29m、勾配:53度10分。カフラー王のピラミッドだけ、遠くから見てもわかる頂上部分に紅花崗岩の化粧石が残っている。頂上部分、紅花崗岩の化粧石の部分を拡大してみました。多少の望遠で撮影はしていますが、光の加減とかで、実際の色は解りかねます。花崗岩は火成岩の一種で、日本の石材として御影石(みかげいし)として知られるもので主に高級墓石に使われている石です。種類や色が豊富なのです。ルーブル美術館に所蔵されている紅花崗岩と思われるスフィンクスの写真を掲載。ピラミッドの化粧板は頭頂部以外は剥がされて盗まれたと聞いています。確かにこの色のピラミッドがそびえていたらどれだけ美しかった事でしょう。実際最も美しいピラミッドがこのカフラー王のピラミッドと言われていますし・・。次回改めて三大ピラミッドに言及しますが、カフラー王は、父のクフ王のピラミッドをしのぐ壮大なピラミッドを計画したようです。参道の入り口の、スフィンクスもこのカフラー王のピラミッドに付随するものです。さて、丘に戻って・・ピラミッドと言えばラクダです。ラクダに乗って撮影しませんか? と言う事でたくさんのラクダが待機しています。肖像権のあるラクダなので、乗った人は大丈夫ですが、勝手に写真を撮ると怒られます。それにしてもなこんなに? 実は団体さんの到着用に数が増えているようです。またエジプトの現実をお見せすると・・・団体が到着するとビックリ人だかりですもちろん全員が乗るわけではありませんが・・・。やはり、ビラミッドにはラクダがよく似合う・・・ですねつづくリンク エジプト 4 (カフラー王のスフィンクス)back numberリンク エジプト 2 (ギザのピラミッド)リンク ○○○○ 1 (初回ここはどこ? から)

2010年01月13日

コメント(0)

-

エジプト 2 (ギザのピラミッド)

まずは答えからエジプト 2 (ギザのピラミッド)言わずもがな・・・これはピラミッドです。ギザの3大ピラミッドの一つクフ王のピラミッドです。前に写り込んでいるのは、ピラミッドの最トップを飾っていた石の部分です。古代王朝が栄えたエジプトは、今は立憲共和制の国となっていますが、今も、古代王朝時代のロマンを感じる事のできる国です。でも、最近の人の多さと、観光為の開発にむしろロマンが破壊されているのを感じます。誰でもがリーズナブルに簡単に出かける事のできる国は、違う進化をせざる終えないのでしょう。エジプト・アラブ共和国(Arab Republic of Egypt)ギザ(Giza)全体を写していないのには訳があります。これが、今のエジプトの現実だからです。近距離からだと全部は入らないし・・。まあ、ピラミッドは四角錐なので後ろからもとれますが・・・。前にはつい近年発掘された「太陽の船の博物館」がけったいな姿をして鎮座しています。なぜあんな形にしたのかは不明ですが、私には一見プレハブトイレに見えたそれにしても駐車場も・・・「かんべんしてよ・・。」て感じですね。数千年のロマンが一気に引いてしまう光景ですまあ、気を取り直して・・。近くに寄ります。かなりくずれて大きな石が転がっています。外装の美しい石(化粧石)がはがされてむき出しの内部の石が見えているからです。ズームしてサイズを見てください。前回紹介したように下段の石は大きく、上に行くほど小さくなっています。今回はこんなところで・・つづく。リンク エジプト 3 (ピラミッドとピラミッド・ピュー)

2010年01月13日

コメント(0)

-

○○○○ 1 (初回ここはどこ? から)

初回、わずか数枚の写真をのせる為に、数百枚の写真を見てチョイス。目がショボショボして久しぶりにそのままソファーで寝かかってしまいました。何とか初回をクイズにして乗り切ろうとしています結構連作になります。○○○○ 1 (初回ここはどこ? から)でも今回はすごーく簡単です。そういえば以前少し別の角度で触れていますね。私が初めて行った海外旅行先です。(最初の頃から見てくれている人は覚えてるかな?)えらく人が増えて驚いています。ちょっと風情も何もぶちこわしの昨今のようです。例によってここはどこ? からです。岩壁? それとも岩山?何してるの? この行列は何? 石のブロックは案外大きいです。最下段の石は、横2mで高さ1.5mの立方体です。ちょっとズームみんなが目指していたのはこの穴です。実はここが入り口だからです。でも、本当の入り口は上の三角の所です。でもそこからは入れない(開けない)ので、仕方なく、昔ドロボーの開けた穴から侵入しています。中は撮影禁止なので写真はありませんが、身をかがめて坂を20分近く登るので、再び外に戻るまで1時間近くかかります。(何にしても過酷です。腰が・・・。)簡単に終わらせたいけど「こだわる」のが私流。内部の図解も載せました。(これを見たらみんなわかっちゃいますね。)右のブルーがドロボーの穴です。途中からイエローのラインを登るのですが、それが建設時の本線です。建設作業員は最後の仕事がおわった後にイエローのラインを封鎖して、途中から下方に伸びるピンクで地下に下った後に再びピンクの坂を登り出口に向かいます。それが本来の入り口(出口専用か?)なのですが、その出口はしっかり封鎖されてしまったようで、未だ開けられる事はありません。もうすでにどこだか解ったとは思いますが答えは次回に・・・眠いので・・つづく。※ クイズなので正式タイトルをはずしてリンク先のせます。リンク ○○○○ 1 (初回ここはどこ? から)の解答 編

2010年01月12日

コメント(0)

-

ローテンブルク 8 (処刑場通り)

今回でローテンブルクもラストにします。次はハイデルベルク・・と考えていたのですが、ちよっと飽きたので別の所に・・・さて、どこかな・・・ドイツ連邦共和国(Federal Republic of Germany)バイエルン( Bayern)ローテンブルク・オプ・デア・タウバァー(Rothenburg ob der Tauber)処刑場通りローテンブルクの街の地図ですがNo6.7の環状に走る通りが最初の城壁と堀の跡のようです。No1のマルクト広場を北上して最初の大きな通りを右に曲がったGeorgeng通りを写真で紹介。Georgeng通りは、最初の市壁時代の門であった、白い塔orワイス塔(Weisser Turm)まで伸びて、白い塔(Weisser Turm)から先、通りはガルゲン(Galgengasse)通りと名を変えて、第2次市壁時代に建設されたヴュルツブルク門orガルゲン門(Galgentor)に続いています。下の写真に見えている手前の塔が白い塔(Weisser Turm)で奥の塔がガルゲン門(Galgentor)です。ガルゲン門はヴュルツブルク方面に通じる道なので、ヴュルツブルク門とも呼ばれるようです。写真下はマルクト広場で街の北東をラートハウス(Rathaus)から撮影。先に見えるのが白い塔orワイス塔(Weisser Turm)でそこまでが、最も古くからある市壁内の旧市街の一部なのです。前にアイアンワークでも紹介した1559年創業のホテル・ティルマ・・リーメンシュナイダー白い塔orワイス塔(Weisser Turm)の下からガルゲン門(Galgentor)がかすかに見えます。中世処刑場ガルゲン塔or 門(Galgentor)とは、実は絞首台の門と言う意味だそうです。文字通り門の外は処刑場だったようです。中世処刑場は市外の人通りの多い街道に置かれたようです。そこで遺体を長らくさらして見せしめの効果をねらったのでしょう。おそらく最初はこの白い塔orワイス塔(Weisser Turm)の向側で行われ、市壁が伸びた為に処刑場も外のヴュルツブルク門orガルゲン門(Galgentor)の外に移ったと考えられます。そう考えるとガルゲンガッセは絞首台通りと言う事で「死刑台の13階段」登るような縁起の悪い通りに思えてきますね。ガルゲン門(Galgentor)・・・この門の外が昔の絞首刑場で、現在はパーキング4の駐車場です白い塔orワイス塔(Weisser Turm)の裏側新市街から見た所。大昔の市壁の外側です。ガルゲン門の所の市壁上から白い塔orワイス塔を撮影。綺麗に撮れていませんが。これが処刑場通りのガルゲンガッセです。まだ紹介するものも多少はありますが、今回はこれで終わります。

2010年01月12日

コメント(0)

-

ローテンブルク 7 (聖遺物のある教会)

途中で方向性が変わって聖遺物の話に展開したので、少し時間がかかってしまいましたローテンブルク 7 (聖遺物のある教会)ドイツ連邦共和国(Federal Republic of Germany)バイエルン( Bayern)ローテンブルク・オプ・デア・タウバァー(Rothenburg ob der Tauber)聖遺物のある教会街の主教会には著名なアーティストの祭壇画があるそうです。ゴシック最高の建築家ティルマン・リーメンシュナイダーにオーダーされたのは聖遺物を納めるにふさわしい祭壇でした。この教会にはキリストの聖遺物があるのです。この教会最大のお宝である聖遺物は、十字軍の終わり頃にこのローテンブルクにもたらされたと伝えられている。(市役所発行のパンフに書いてある。)街の教会が、聖遺物を所有することは、ものすごい事なのです。特に中世は、そのお宝を拝む為に人々が遠くから来訪。教会にとっても、街にとっても経済効果があったのですから・・。※ 街の規模の割には大きな教会と聖遺物の存在は、この街が商業的に裕福な街であった事も物語っている。聖遺物収集聖遺物とは、イエス・キリストの遺品、あるいは諸聖人の遺骸や遺品で、身に付けていた衣装の布とか、十字架の木の破片とか、聖人に至っては骨のかけらなどがあります。この聖遺物収集と言う行為は、中世十字軍の遠征で一大流行を見る。聖地巡礼と同時に聖遺物を持ち帰る為に十字軍に参加する者が多かったからです。実際、その頃大量に欧州の教会に持ち帰えられた遺物は多かったはずです。何しろコンスタンティノーブルでは聖遺物産業とも呼べる聖遺物を売買する店もあったようですからそもそも、キリストのお宝集めは、紀元313年、ローマ帝国のコンスタンティヌス帝がキリスト教を公認した頃から始まっていたようです。※ 最初に聖遺物収集に出かけたのはコンスタンティヌス帝の母ヘレナだったと言われている。その頃の品さえ怪しいのに、十字軍の時代に遺物が残っているとは思えないのですが、カトリック信仰の高まりと共に実際お宝を手に入れたい街や教会が多かったと言う事です。聖遺物には等級があるのですが、特にキリストに近い一級の聖遺物に関しては、そもそも最初から真贋があやしいものだらけだったと思われますが、みなさん信心深かった? 「コンスタンティノープルから持ち帰えられた品ならそれは本物だろう。」なんて簡単に信じたのかもしれません。実際は聖人と称される僧侶のお骨を手に入れるくらいが関の山?聖人になりそうな偉大な貢献をした僧侶の遺骸の公開の時などにこっそりと小指をちぎって持ち帰る・・なんて事があったようです。それ自体がバチ当たりだけど・・。そんなわけでランクが上がれば上がるほど聖遺物は高値で取引されたので、買うお金が無い教会やライバルの教会などからの略奪も起きたわけです。聖遺物の存在は、街や教会の格を高めてくれるだけでなく、先にも紹介したが、外から多くの巡礼者をもたらせてくれると言う経済効果もあったから、当然、聖遺物を有する教会の格は上がった。それ故、中世どこの教会でも喉から手が出るくらい欲しがったお宝と言えます。もちろん信仰する信者にとっては、形ある特別なキリストの一部を拝み見る事ができると言う事は、何にも代え難い幸せだったと言うのが本音であったと思われますが・・。ラートハウス展望台からの聖ヤコブ教会撮影・・・街の北東方面です。聖ヤコブ教会(St Jakobs-Kirche)1311年に建設開始~1485年献堂式されたプロテスタント(Protestant)の教会だそうです。後期ゴシック建築のハレンキルヘの工法のようです。ハレンキルヘの工法は、昨年12月の「ディンケルスビュール 3 (聖ゲオルク教会とハレンキルヘ)」を見てね。聖堂突き当たりが主祭壇。ティルマン・リーメンシュナイダーの祭壇は別室にあります。12使徒祭壇「ツヴェルフ・ボーテン・アルタール」ドイツ国内でも芸術的な価値の高さで有名な祭壇だそうです。絵画部分はフリードリッヒ・ヘルリン彫刻はシュバーベンの工匠プロテスタントの教会なのに・・・実に不思議な事は・・・聖遺物が存在するのはたいていカトリックの教会だと言う事です。祭壇もこれはカトリックの祭壇だと思いますが・・・。カトリック教会のように教会権力に左右されないプロテスタントの教会は、福音主義を取り、基本聖人も特別ではなく、偶像崇拝は禁止されているはずです。特に16世紀に起きた宗教改革ではキリスト教の教義に反すると、聖人、聖遺物の崇拝までもが全廃されたはずなのに、聖遺物を納める為の祭壇のオーダーが1500年頃に出されているのです。ブュルツブルクの祭壇彫刻師、ティルマン・リーメンシュナイダーの「聖血の祭壇」最初にオーダーされた聖遺物の為の祭壇祭壇は、階段を上がった上に現在は配置。上段・・・・・・金の十字架祭壇右・・・・ゲッセマネの園祭壇中央・・最後の晩餐祭壇左・・・・エルサレム入場下段・・・・・・十字架の死祭壇の中の十字架に取り付けられていた聖遺物の入った金の十字架。小さな天使が持つ十字架中央の水晶のようなガラス?の器の中に「キリストの血液が3滴納められている・・」ようです。祭壇中央・・最後の晩餐のほぼ立体図。平面彫刻ではたいへんな技術です。しかも、質実で丁寧に彫られたこの祭壇は、彩色無しの木彫りのみなのに、とても豪華で美しいものです。聖書の内容がリアル感を持って伝えられています。全体の制作は1499年から1505年。主祭壇側から入り口方面の身廊を撮影。入り口の上には5500のパイプを持つパイプオルガン。祭壇か、聖遺物か・・いずれにせよ必見の教会です。聖遺物の置かれた教会は案外少ないです。次回塔を紹介して終わる予定です。

2010年01月11日

コメント(0)

-

ローテンブルク 6 (マルクト広場とラートハウス)

ドイツ圏でよく命名されているマルクト広場の名の由来は、以前「ザルツブルク 4 (マルクト広場)」で紹介していますが、マルクト(Markt)・・・商取引を行う専門市場の立つ広場をさしています。英語のマーケット(Market)・市場と同じ意味です。(語源は不明。)ドイツ連邦共和国(Federal Republic of Germany)バイエルン( Bayern)ローテンブルク・オプ・デア・タウバァー(Rothenburg ob der Tauber)マルクト広場(Markt)とラートハウス(Rathaus)城から続いたヘレンガッセ通りの終点にラートハウス(Rathaus)があり、その隣にマルクト広場があります。スクエア型のマルクト広場は中世から続く街には必ず存在し、今も時々市が建ったり、祭りの広場になっています。ラートハウス(Rathaus)今の役所に相当し、ローテンブルクの行政を司る相談役であるラーツヘル(市参事)の執務所です。ラーツヘルについては「ローテンブルク 4」の「ヘレンガッセ(Herrngasse)・・・親方通りと市参事」で説明。ラートハウスでは、ラーツヘル達が、行政、財政、司法、軍事に至るまでの諸々の政務を司ります。中世の帝国自由都市ローテンブルクは小さいながらも独立国であったので、国家としての機能をラーツヘルがそこで行っていたわけです。市庁舎と訳すと、市民管理の事務所に聞こえますが、中世そこは、国会議事堂のようなものだったわけで、市民自治の象徴がラートハウスだったようです。1に城壁、2にラートハウスが中世自由都市のシンボルと言って過言ではないようです。マルクト広場の入口、広場左後方角に立つ2軒のラートハウス前にも紹介しましたが、右が13世紀のゴシック式で、左が16世紀のルネッサンス式の建築。白いラートハウスの塔からはローテンブルクが一望できるスポットです。中に地下石牢や拷問部屋も存在していたようです。役所の中に拷問部屋と言うのも凄い話ですね。ラートハウスとマルクト広場とラーツヘルン・トゥリンク・シュトゥーべ(市参事宴会場)ラーツヘルン・トゥリンク・シュトゥーべ(市参事宴会場)上方から日時計、市紋(双頭の鷲)、日付用の時計、時刻用時計。左右の窓は時間が来ると開くカラクリ時計。ラーツヘル(市参事)は名誉職で、責務が重い割には無給だったそうです。その為多少の報酬代わりに、一定の機会に市の費用での飲み会が行われたそうです。だから市参事宴会場なんて名が付いているのです。もともと商売のマイスターや豪商が選ばれているので、無給でもメリットはあったはずですが・・・。右の窓にはビールを飲む元市長のヌッシュの人形マイスタートゥルンク(天下無双の一気飲み)伝説1631年10月30日、30年戦争時の事件で、スウェーデンに進軍され、市長以下、市参事が斬首、街は放火されそうになった時にヌッシュ市長の驚異の大酒飲み挑戦で街が救われたと言う伝説によるものだそうです。マイスタートゥルンクの祭りが毎年聖霊降臨祭の頃(5月下旬頃)に催され、時代衣装をきた人達で賑わうようです。行くならその頃が楽しいのかも・・。空から見たマルクト広場・・白のラートハウスの塔から撮影。写真手前が市庁舎側です。写真右下がヘレンガッセ通りで、その入口には噴水があります。マルクト広場からシュミットガツセ通りを撮影。ラートハウス前にはゲオルクスの泉、左の建物が肉屋と舞踏館で、右がヤークストハイマー・ハウス(現在は薬局)。ヘルテリッヒス・ブルンネン(ゲオルクスの泉)井戸のない市民に生活用水を供給する目的で街の中心に造られた泉は、街の美観も兼ねて美しいものが多いです。それは、諸国を旅してくる商人、僧侶、騎士などへの水の供給と同時に、街のイメージに対する広告的な意味合いもあったようです。今も付けられている可動性の樋(とい)が、実用的な生活用水であった事を語っています。今は水は流されていませんが・・・。高台のローテンブルクでは、水は貴重品です。また、市民や、旅人、馬などの水飲み場でもあった泉なので、事故があっては大変です。水源は秘密にされていたそうです。こうした泉の発祥ははローマ時代にさかのぼるようですが、ローマ時代の立派な上水道と違って、中世のヨーロッパの泉は近隣の泉や川から水を引いてくるという小規模な物に変わっています。因みに2段式になっている噴水の場合は、上段が人間で、下段が家畜用のようです。ゲオルクスの泉の樋(とい)越しに見たマルクト広場マルクト広場はおわり・・つづく

2010年01月10日

コメント(0)

-

ローテンブルク 5 (おさらいから・・)

お正月企画で長いこと中断していたローテンブルクに戻る前におさらいをしておきます。私もどこまでやったか忘れてしまったので・・前に載せた写真は参考に小さめに載せました。1回目は12月22日、ローテンブルク 1 (城壁と帝国自由都市)2回目は12月26日、ローテンブルク 2 (街の成り立ち)3回目は12月27日、ローテンブルク 3 (中世都市国家と市壁の拡張)改訂4回目は12月29日、ローテンブルク 4 (ヘルンガッセとアイゼンフート)ドイツ連邦共和国(Federal Republic of Germany)バイエルン( Bayern)ローテンブルク・オプ・デア・タウバァー(Rothenburg ob der Tauber)「生きている中世都市」と呼ばれるローテンブルクは、1802年ナポレオン戦争のさなかに整理されてバイエルン王国に併合されるまで中世、自治的に街として独立を果たした帝国自由都市でした。自由都市ローテンブルクと中世の市壁10世紀、この街の西の端、ブルクガルテンに、ローテンブルク家の城が築かれ、城下町として発展したのがこの街の起源でした。が、やがて城主は消え、後に城は1356年の地震で崩壊。その後、街だけが商業で発展していったのです。(詳しくはNo2)街は「神聖ローマ皇帝に直属する。」と言う諸侯の管轄を離れた独立自治都市となりますが、同時に、民族が群雄割拠していたこの時代に東に位置するドイツは常に他民族からの襲来と言う危険にさらされていたのです。街は自衛の為に周囲を取り囲む高い防御壁をを築き守備されます。それが、市壁です。(ここにはすでに城は無いので、もはや城塞ではありません。)最初の市壁の建設は定かではありませんが、1172年、ローテンブルクの街が都市権を獲得した頃ではないかと思われます。(No3の市壁建設のあたりを少し説明加えました。)城壁はその後街の発展とともに拡大して行きます。この帝国自由都市制度と街を市壁で取り囲むと言う防御は、ドイツ圏だけにおきた特殊な事情でした。(詳しくはNo1の「帝国自由都市」の所を見てね)19世紀初めまで、ドイツには300以上もの独立国が生まれたのだそうです。めがね橋から丘の上のローテンブルクの街の中心を望む。街の南、第三次城壁拡大で広がったジュピタール門の方向。手前マルクト広場を今回・・・次回・・・今晩やります。かつて城のあったブルクガルテンにある城塞門。南西のコーボルツェラー門右下り坂を下るとコーボルツェラー門(写真上)写真左が第2次城門の跡のシーバース塔。街の中心から北東方面。緑の森の前に城壁があり、所々に見える塔は見張り塔と城門のどちらか。最も手前に見える塔は最初の城壁の時の門の跡。因みに見えるのは白い塔。下はマルクト広場。では次回につづく

2010年01月10日

コメント(0)

-

ここはどこ? シリーズ3作目 10 (首都アンタナナリブ)

写真追加新年開けて初買い物に行ってました。(ネットでは買い物しているけど・・・)ちょっと1本飛んでしまいましたねさて、今回でマダガスカルも最後です。一応この国の首都、アンタナナリブを紹介しておきますが、特筆する事は特にはありません。ただ、この国の全体を通すと、ここは最も開けた都市と言う事です。他があまりに田舎過ぎて、その差が際立つと言う点においてではありますが・・・。マダガスカル共和国(Republique Madagascar)アンタナナリブ(Antananarivo)マダガスカル島のほぼ中央に位置するこの国の首都アンタナナリブは、マダガスカル中央高地にあります。この地方では農業が盛んで、高原地帯特有の寒暖の激しい気候を利用してのワイン用のブドウや紅茶などの生産。フランスの植民地時代には、マラリアの影響の少ないこの中央高地を好んだという事で、アンタナナリブの街はフランス人の造った街のようです。他に比べてかなり垢抜けているのがうなずけます。街の真ん中にあるアヌシ瑚(Lac Anosy)今も街がこれほど穏やかかは疑問です。湖の中の塔は、フランスが建てた第一次世界大戦の戦没者慰霊塔。湖の左右の丘に街は広がり、パッセ・ヴィル(低い街)とオート・ヴィル(高い街)と分けられるようです。写真上の丘のほうに独立大通りは官公庁などの政府関係の建物が立ち、アナラケリー・マーケットもその近くにあります。独立大通り。特に車が多いのはこのあたりですが、国全体で言えばとても少ないです。田舎の車は、馬車どころか、牛車だったし・・。高低差のある街です。アナラケリー・マーケットから南西に延びている階段沿いには、やはり露天の土産物屋が出店してたりします。(登るのがかなりきつそうな階段の坂です。)アナラケリー・マーケットほとんど持ち込みの青空マーケットです。街は「結構いけてた? 」気がしますが生活はまだまだ。市場で売られている野菜は、トマト、サツマイモ、カリフラワー、アスパラ、ナスなどほとんど日本人の食す野菜と変わりません。この国の動物だけでなく、民族もこの国のオリジナルな所があるようです。最初にやってきたマダガスカル人の先祖は東南アジア系でしたが、王国を建てたメリナ人はマレー・インドネシア系で、現在はこの中央高原に居住。東部海岸にはベツィミラサカ人が居住。など、現在19程の民族がマダガスカル人を構成しているようです。言葉もマダガスカル語で宗教も一緒なので、彼らを区別するのは難しいそうです。首都アンタナナリブの北に位置するアンブヒマンガここは16世紀に、マダガスカルを初統一したメリナ王国の主都があった土地だそうです。写真の手前の石(丘)は王宮があった所。アンブヒマンガは美しい丘とか青い丘を意味するそうです。1794年にアナタナナリブに首都が移されるまで4人の王が住み、この丘は神聖視されているそうです。マダガスカル航空日本より大きな島なので、見所への移動は大きくは飛行機です。空港で、荷物を下ろすのも移動もほとんど人力です。この国では、都会の人はともかく田舎ではほとんど裸足です。これといった産業も無く、この国の進化は遅々として進まず、やっと1960年に独立したのに、そこへきてまた2009年3月に起きた軍事クーデターでマダガスカルはまたしばらく孤立した世界になってしまいました。現在外務省の渡航危険情報で全土、「十分注意してください。」注意が出されたままです。特にこのマーケットあたりは外国人は危険なようです。(今年1月4日には感染症危険情報も外務省から出てるし・・。)遠くて・・・やっぱり遠い国ですね。マダガスカル・・おわり

2010年01月09日

コメント(0)

-

ここはどこ? シリーズ3作目 9 (珍獣キツネザル)

正解発表の前に少し紹介したキツネザルは、マダガスカル固有の原始的な種のサルなのですが、それらはマダガスカル観光の超目玉でもあります。実はマダガスカルでも最も珍しいベローシファカとインドリを紹介していなかったので今回載せます。マダガスカル共和国(Republique Madagascar)キツネザル(Lemrs)霊長目は直鼻猿亜目と曲鼻猿亜目に分類されるそうです。直鼻猿亜目は通常私たちが知っている猿です。例えば、ニホンザルがそれです。曲鼻猿亜目は鼻腔が屈曲して鼻孔が左右に離れて外側を向いているサル目(霊長目)の中では、原始的なグループに属する猿で、キツネザル、ロリスがそこに入ります。曲鼻猿亜目の生息場所は限られた一部と言うのが特筆なのです。キツネザル下目はすべてマダガスカル島とコモロ諸島など周辺のいくつかの孤島のみ生息。ロリス下目はサハラ以南のアフリカ、インド、スリランカ、および東南アジアに生息。故に、ものすごく貴重で珍しいのがキツネザルなのです。言いようによってはキツネザルの楽園なのです前に紹介したキツネザルの種をおさらい。(前回はクイズだった関係で日本名や説明をのせていないので・・。)茶色キツネザル(Brown Lemur)体長40~50cm。マダガスカルで最もポピュラーな種。1日木の上で過ごし主食は葉と果物。昼行性。カンムリシファカ(diademed Sifaka)体長42~55cm。白と茶色のフワフワの毛で覆われている。東部熱帯雨林に生息。絶滅の危惧種。キツネザルの中では2番目に大きい種。ハイイロジェントルキツネザル(Grey gentle Lemure あるいはBamboo Lemure)体長は30cm。体毛は灰色で、竹や竹の新芽を主食とする事からバンブーキツネザルと呼ばれる。昼行性。ワオキツネザル(Ring-Tailed Lemur)体長40~45cm。尻尾が白と黒のしましま柄で長い。乾燥地に生息。昼夜行性。ベローシファカ(Verreaux's sifaka)南部、ベレンテイの森保護区で撮影。体長40~50cm。北部、西部、南部の落葉樹林に生息し、小規模な群れを形成し生活。食性は植物の葉、花、果実など。植物や朝露を嘗めることで水分を摂取。地上で横飛びして移動するのが特徴。木の上では10mの距離を跳躍する事もできるらしい。現地では、精霊の宿る動物と崇められたらしいが、今はワシントン条約の絶滅危惧種に指定。インドリ(Indri)東部ムランガに近いペリネ特別保護区で撮影。体長60~70cm。尻尾は5cm程。原猿のキツネザルの中で最大種。多雨林に生息。昼行性。一夫一婦型のつがいと、その子どもからなる、2-5頭の群れで生活。草食性で葉、花、果実等を主食。滅多に撮影出来ない貴重種。インドリとは「there it is」「あそこにいるぞ!!」とガイドが発した現地語から命名されたそうです。シロクロエリマキキツネザル(Blac-and-white ruffed Lemur)東部ムランガに近いペリネのレミュール・アイランドで撮影。体長約55cm。耳と首回りの毛が白いく手足の先は黒い。北部、東海岸の多雨林地帯に生息。以前紹介しましたが茶色キツネザル(Brown Lemur)猿と言うよりイタチに見えます。次回街の市場を紹介して終わりにします。

2010年01月08日

コメント(0)

-

ここはどこ? シリーズ3作目 8 (擬態するもの)

ラストに関連お勧めリンク先を追加しました。コロナ下の自宅待機中に書いたマダガスカル編です。カメレオン編はたくさんカメレオンを載せています。マダガスカル共和国(Republique Madagascar)擬態(Mimesis)擬態には隠蔽擬態(いんぺいぎたい)と攻撃擬態、そしてめずらしい繁殖のための擬態 とあるようです。カメレオン(Chamaeleon)は隠蔽擬態(いんぺいぎたい)と攻撃擬態の両方に言えるのかな? と思います。(つまり、捕食される側と捕食する側の両方の立場を合わせている。)カメレオンというよりヤモリのようですが・・変身前の姿。まだ色では解りますが、手足の先は消えて輪郭は確かに薄れてますね。左足の所にバッタが止まっています。(もうすぐ食われちゃいますね。)それにしてもどうして周りの木の質感まで似せる事ができるのか? 周りを観察する目はどこにあるのか? 肌の感覚で周りに同化するのでしょうかね。不思議です。枯葉型?のカメレオン? トカゲ?ほとんどそのまま体が擬態してますね。夏は何色?ちょっとアジの開きの干物にも見えたりして・・。今度は、節足動物門の昆虫です。けっこうたくさん見かけた虫です。隠蔽擬態(いんぺいぎたい)しています。ナナフシですね。種は解りませんが、世界には約2,500種のナナフシの仲間がいるそうです。日本国内だけでもかなりの数がいるようです。世界にたくさん繁殖しているて言う事は、かなり太古から存在していた虫なのかもしれません。擬態で生き延びているのか? 天敵がいないのか?おまけマダガスカルオナガヤマユガの仲間 ガの世界では珍しさでちょっと有名なようです。蝶と蛾の区別は厳密にはないようです。ぶらさがっているのは卵のようです。まるでカマキリの卵みたい・・・。体長20cm以上の大物です。マダガスカル・エキゾチックで撮影。関連お勧めリンク先リンク マダガスカル島(Madagascar Island) 1 曲鼻亜目リンク マダガスカル島(Madagascar Island) 2 カメレオン(Chameleon)の島

2010年01月08日

コメント(0)

-

ここはどこ? シリーズ3作目 7 (カメレオン)

例えば、カメレオンの最重量種であるパーソンカメレオン(Parson's chamaeleon)はマダガスカル北部から東部に生息する固有種だそうですが、写真を見てはっきり断定出来ないので、今回はカメレオンの写真だけの紹介で終わります。マダガスカル共和国(Republique Madagascar)カメレオン(Chamaeleon) 擬態を入れるとPart 2ですが・・・。綱 爬虫綱 目 有鱗目亜目 トカゲ亜目下目 イグアナ下目科 カメレオン科カメレオンは体色を変えるトカゲの一種です。その体色変化は周りの環境に単に同化するだけでなく、明暗や温度の変化にも左右されるようです。また、繁殖期、産卵中のカメレオンも独特の色をしているようです。産卵中・・・凄く赤くなっています。素人の私が見ても妊娠中がわかる色しています。砂の上でクルクル回って、場所を確保して砂の中にただいま産み落としています。爬虫類なので卵ですが、中には卵胎生と言って、おなかの中で卵がかえって出てくるタイプのカメレオンもいるようです。おもに樹上で生活。体色変化中のカメレオンパンサーカメレオン(Panther chameleon)でしょうか?あまりの変身ぶりに、同じカメレオンとは気づかなかった・・。アンタナナリブに近い私営の動物園、マダガスカル・エキゾチックで撮影。派手になるのは、興奮している時のようです。そういえばメチャクチヤ怒ってにらまれている感じですね。フジツボのような左右の目は、360度、別々に動かすことができるそうで、立体視をするのだそうです。鼻のあたりに突起があるので、パーソンカメレオン(Parson's chamaeleon)のオスかな? とも思いますが素人なのでわかりません。普通に地面をはっていたトカゲのようでしたが・・・・カメレオン? ちょっとカワイイので上半身拡大。ちょっと見にくいですが、バッタを捕食しています。ちょっと怖い絵ですよね・・・・。狙われてるみたいで・・。つづく

2010年01月07日

コメント(0)

-

ここはどこ? シリーズ3作目 6 (ホウシャガメとコブウシ)

Break Time(正月休み)のタイトルは本日で「松の内」も終わったのでとりやめますね・・とりあえず、マダガスカルは後、2回くらい紹介してから途中になっていたローテンブルクに戻ります正月飾りと「松の内」「松の内」は本来、1日の大正月から15日までの小正月までのお正月の「松飾り」を飾っていた期間を指すそうです。門柱に飾る門松は歳神様を迎える為の道しるべや依代(よりしろ)で、鏡餅は歳神様への捧げ物だそうです。最近ではいつまでも正月気分に浸っていられないせいでしょうか、大正月から7日までを「松の内」として、鏡開きも昔は20日だったのが、前倒しで11日になってきたそうです。因みに、歳神様への捧げ物の鏡餅は、三種の神器(鏡・剣・玉)の一つ、昔の青銅製の鏡の形から来ているそうです。さて、マダガスカルに戻って・・今日は瘤牛(コブウシ)とホウシャガメを紹介。マダガスカル共和国(Republique Madagascar)バオバブの並木道で見かけた牛車のウシは普通見かけるウシとは違いました。Zebu・瘤牛(コブウシ)亜目 ウシ亜目(反芻亜目)亜科 ウシ亜科 Bovinae族 ウシ族 Bovini属 ウシ属 Bos種 オーロックス B. primigenius亜種 コブウシBos primigenius indicus背中のコブ、幅の狭い頭骨、首下に垂れ下がった胸垂が特徴。牛と思うと奇妙です。インド亜大陸での分布が確認されていると言う事です。古来、バビロニアのウル、インダス文明時代でも存在が確認され、特にインドで神聖視されているウシは本来このコブウシを指していたそうです。マダガスカルには最初からいたのか、後からボルネオ島からの移民が運んだのかは不明ですが・・・。実際、インド亜大陸とマダガスカルの動植物の類似はパンゲア大陸時代からの起源のようです。コブウシはラクダのコブと同じような原理でか、耐暑性があり、熱帯性の病気や害虫に対する抵抗力が強いため、家畜化された南アジアから、東南アジア・西アジア・アフリカなどの高温地域に広まったようです。白牛の顔の模様が非常に興味あります。他の白牛もこの顔。この牛は蹄も白い。さて、神秘のマダガスカルでも、やはり爬虫類の珍しさは格別です。ホウシャガメ(Radiated tortoise) 別名マダガスカルホウシャガメリクガメ亜科、ホウシャガメ属、ホウシャガメ種マダガスカル南部の固有種だそうです。有刺植物で前に紹介したディディエレア科の自生する乾燥地帯の林や岩場に本来は生息しているようです。雨が降ると甲羅の汚れを落とす為に踊るらしい・・・絶滅危惧種としてワシントン条約の附属 書1のリストに載っています。最大甲長40cm? 重さ16 kg近くなるらしい。背甲の色彩は黒や暗褐色で、甲板ごとに黄褐色の放射状の模様が入り、甲板は成長輪がわかりやすく盛り上がっています。(個体差もあるようです。)ホウシャガメは、基本的に草食で、花、果実、多肉植物を食べるようです。他のリクガメ同様に、タンパク質を与えすぎると、甲板がピラミッド状に盛り上がる傾向があるそうです。ここは保護された施設なので、栄養は管理されているのでしょう。綺麗な形の甲羅です。その違いは個体差か? 甲羅のテカリや、班の盛り上がり方が前者の亀よりも極端ですね。ホウシャガメ属は1種のみなので、別の種ではないはずです。日本では、ワシントン条約加盟前に流通した個体が登録書付きであれば流通することもあるそうです。リク亀好きにはたまらない種のようですよ。マダガスカル次回は簡単にカメレオンを紹介。

2010年01月07日

コメント(0)

-

ここはどこ? シリーズ3作目 5 (バオバブの木)

Break Time(正月休み)過去を振り返って昨年4月9日にバオバブの写真を1枚だけのせて紹介しています。ちょっとかぶる説明の部分もありますが、仕切り直しでよろしくお願いします。少し長くなりましたが・・・先ず正解は、マダガスカル共和国でした。マダガスカル共和国(Republique Madagascar)マダガスカルは、東アフリカのインド洋に浮かぶ世界で4番目の大きさを持つ島です。5世紀頃 ボルネオ島からマレー系の言語を話す人々が到来して先祖になったと言うように、文化的にはアフリカ諸国よりも、インドネシアとのつながりが深いようです。モザンビーク海峡400kmの向こうにアフリカ大陸はあり、位置的にもアフリカの国の一つに感じられますが、実は動植物も含めてアフリカは皆無に等しい国なのです。それは何故か? マダガスカルの地質は、約6億年前に誕生したゴンドワナ(Gondwana)大陸にさかのぼり、(プレートテクトニクスによる大陸移動で、地球上の大陸がくっついたり、分裂したりしていた時代。)その移動と分裂の中で、1億6000万年前(ジュラ紀~白亜紀)に東ゴンドワナ大陸が2つに分裂。そして白亜紀後期、8000万年前頃? インド亜大陸とマダガスカル島が分裂して誕生しています。(成り立ちを見ればただの島ではないのです。)ゴンドワナ大陸部分・・・・インドの左がマダガスカルインド亜大陸は北上してマダガスカルから離れてしまいましたが、地質的にはインドと繋がっていた訳で、生態系にもインドと近縁関係が見られます。後で紹介するコブウシもその一つではないかと推察します。マダガスカルは分離後? か特殊な進化? をし、マダガスカルにのみしか見られない生態系を生んだようです。その代表が星の王子様で有名になった、バオバブの木です。前回の黄色い花はバオバブの花です。バオバブ(Baobab)の木現在バオバブの木の分布はマダガスカルに8種、オーストラリアに1種アフリカに1種だそうです。アオイ目アオイ科バオバブ属。サバンナ地帯に多く分布し乾季に落葉。葉は幹の上部につき巨木に成長。樹齢500年以上の木もあるとされています。マダガスカルでも西のムルンダヴアに多く生息しています。通称、バオバブの並木道たまたま雨にあたり残念です。ここのはアダンスニア・グランディディエリ(Adansonia Grandidieri)種らしいです。樹皮下光合成これだけ大きな木が葉っぱも小さく、少なく、しかも乾期に落葉するのに立っているのは、幹の下で光合成をして、休眠期もエネルギー補給をしているからのようです。星の王子様で、「悪魔が大木を引き抜いて、逆さまに突っ込んだ」とはこの種のバオバブかも知れませんね。右の幹が汚くなっているのはたぶん削り取られたのだと思います。バオバブの薬用現地では、樹皮や葉が薬用にされ、種類を問わず幹の下部が削り取られてしまうようです。樹皮の表層を煎じて下痢止め、黄疸の薬、解熱剤、マラリアの薬orカルシュウムの補強に利用されるのだそうです。(タンザニアでは歯痛に)但し、アフリカの種は樹皮にアルカロイドのアダンソニンを含むとされ、矢毒に使われるとか・・。アフリカでは葉の方を下痢止め、解熱、喘息、皮膚の炎症止めや虫さされに利用。倒木したバオバブの木の内部繊維これはおそらくサイクロンなどで倒木したものだと思われますが、見えるように、木に年輪はありません。(樹齢は不明)太い木なのに繊維が細かく水分をたくわえやすくなっているのかもしれません。こうした木なので、葉だけでなく、干ばつ時には切り倒して、牛や馬のエサとして与えるようです。(水分と食料を同時に供給)幼木が野焼きで消失したり、牛や馬に食されたり、種子が人間などに持ち去られて現場で根付けないので、樹齢のいった大木はあるけれど幼木を見かけないようです。また、最近は開墾、サイクロンの直撃で古木も倒木して減少していると言います。マダガスカル8種アダンスニア・グランディディエリ(Adansonia Grandidieri)種ザー(Za)種フニイ(Fony)種ペリエリ(Perrieri)種スアレゼンシス(Suarezensis)種マダガスカリエンシス(Madagascariensis)種ディキダータ(Digitata)種ブジイ(Bosy)種ザー(Za)種サンテグジュペリが「星の王子様」の童話を書いた1943年、ここはフランスの植民地下でした。彼はパイロット時代か兵役時代にここを訪れたのでしょう。つづく

2010年01月06日

コメント(0)

-

○○○を探せ! クイズ、私はどこに?

Break Time のBreak Time ネタ クイズデビューの昨年4月に紹介した写真が2件あるので、その頃からのお得意様にはかぶって・・ゴメンなさい。あの頃から比べると写真の枚数はUP、内容も随分進化した昨今です。いつも、ごひいきありがとうございます写真の枚数が増えたのは解像度をめちゃくちゃ下げたからで、当初はものすごく高画質で載せて、メモリーをくっていたからです。クイズ・・「私はどこ?」・・・「私は誰?」自分で見て、一体何を撮ったのかしばらく気がつかなかった写真を紹介します。件の島のファームにて撮影。彼は? 完璧君です横にして拡大しました。少しコントラストをいじってわかりやすくしました。見つかりましたか?こちらは以前一度紹介した写真です。感心です凄いです上と同じカメレオンとは気づきませんでした。下のバッタは食われてしまうのか? 危険危険。クイズでした

2010年01月06日

コメント(0)

-

ここはどこ? シリーズ3作目 4 (トゲ植物 )

前回内容を途中で変えたので、タイトルの訂正をし忘れました。今回が植物編です。Break Time(正月休み)この島独特の植物を紹介。トゲ系です。有刺植物前回紹介したディディエレア科の植物のブッシュですが、俗にトゲの木と呼ばれる有刺植物で、サボテン科にもっとも近い多肉植物に類するようです。この島の南部から南西にかけての乾性の土地には有刺林植物のベルトがあるようで微妙に違うトゲの木が生えています。下は、この島の行政区ですが、No6のトゥリアーラ州がほぼそのトゲ・ベルトにはいっているようです。ところで・・・これが島の形です。ナデシコ目、ディディエレア(Didiereaceae)科4属11種からなる被子植物で、すべての種は雌雄異株。同じナデシコ目のサボテン科とはやきり近種のようで、接ぎ木ができるそうですよ・・・。アルアウディア(Alluaudia)属分枝のあまりない低木、葉は卵形から円形または鱗状でawl形ディディエレア(Didiereaceae)属刺は4本ないしそれ以上デカリア(Decaria)属シュートはじぐざくで刺は短く円錐形アリュアウディオプシス(Alluaudiopsis)属分枝の多い低木、葉は被針形さんざん見比べていたのですが、属の区分けが微妙で解らないので大きくディディエレア科として載せておきます。前回紹介した写真の物(下にまた載せます)は、アルオウディア・プロケラらしいのですが、幼木と成木でも異なるし、日本にあるものとも微妙に違う気がするので断定しない事にしました。拡大・・パット見トゲだらけとはおもえないのですが・・・。参考にアルアウディア(Alluaudia)属 アルオウディア・プロケラ(Alluaudia Procera)この島の原産(固有種)。南西部の乾性林に自生して樹高は20mにまで及ぶようです。写真の場所はどうも植林のようです。もっと拡大・・うまくトゲが隠れています。全体が無いのですが、おそらく葉の枚数が違うし、トゲの長さが違うので別の種だと思います。ディディエレア・トロリーかな?パキポディウム(Pachypodium)かも・・。キョウチクトウ科パキポディウム属。多肉植物、非耐寒性で、南アフリカに7種、マダガスカルに12種自生。ディディエレア科全種はワシントン条約の附属書II類に指定(絶滅のおそれのある種で取引により影響を受ける種)されているようです。商業目的のための国際取引が全面的に禁止され、学術研究目的のための取引は可能。園芸屋でも確かに売られているようですが、種が同じでも環境で生育が異なるのか、同じものに見えないですね。すでにここの場所は解ったと思いますが・・・次回で正解を発表。ところで次回も植物編ですが・・・次回予告に花を紹介。この植物の花の写真は非常にめずらしいものだと思います。この植物の名前がわかればパーフェクトです。誰もが一度は聞いた事のある名前です。実は一度軽く取り上げた事があります。最大のヒント・・ここは星の王子様の星のモデルになった土地なのです。つづく

2010年01月05日

コメント(0)

-

ここはどこ? シリーズ3作目 3 (島南部)

Break Time (まだ正月休み)気候は熱帯に入りますが、島は日本よりも大きいので、地域差はあります。東側の年間降水量は700mm以上で一年中湿度が高いのに対して、西側は乾燥して雨風も少なく、南西端の年間降水量は50mmと少ないです。前回の猿で気づかれた方もいると思いますが、この閉ざされたような島は植物も動物同様に独特の進化をした生態系を持っています。注・・ここは、ガラパゴスではありませんよヒント・・この島はインド洋にあります。変わり物の植物の生態系も最近は人間による食害や、焼き畑農の為の森林伐採、また繁殖の為に必要な虫や動物が減って絶滅しかかって来ているようです。慌てて保護団体等の活動が始まっているようでが・・・。島の住人はまずしく、自分達が今を生きる方が優先のようです。国民全体の約80%が農業に従事し、国の貿易収支の半分を閉めるのが、東海岸のコーヒーの生産だそうです。(因みに2番目はバニラビーンズ。)この村はディディエレアのブッシュを伐採して造られたのかも・・。ディディエレア科の植物のブッシュトゲ植物のディディエレアは次回拡大して紹介。このあたりにしては豪華な鉄橋かも・・・。鉄橋から覗くと牛たちが休息・・。そして人間も水浴・・・。大きい川ですが、川の名前は不明。Berenty保護区に向かう途中の村村外れで果物を売る子供達。これらの果物の中には絶滅危惧種の実が含まれている場合があります。食害とは、こうした人間の行為でも起きるのです。植物が生き残り、繁殖する為に残さねばならない分まで採取して食い尽くしてしまう・・・。彼らに悪気はないのですが・・・。今日の写真枠はなくなりました・・つづく。

2010年01月05日

コメント(0)

-

ここはどこ? シリーズ3作目 2 (原猿のいる森)

追記Break Time (まだ正月休み)2回目・・進行の問題があるので大きなヒントを先に一つ。ここはかなり大きな島なのです。実は、日本の1.5倍の面積をもつビッグアイランド(人口密度は日本の11分の1しかないけどね・・。)前回紹介したのは島の南部地区・・そして、今回もその南部地区のBerenty保護区から紹介。保護区の名前もヒントになるし、タイトルでけでも解る人には解るし・・・写真見たら詳しい人には一目で解るかもしれない・・・今回で回答率は30~50%行くかな何しろここの島は秘境すぎて、オリジナルすぎるのです。(これもヒントです。)Brown Lemur親子3人連れはかなり珍しいかも・・・。ここには猿がたくさん生息しています。ただ、怖い顔したカワイクないのが多いので、今まで取り上げた事は全くありませんでした。数ある中からカワイク見える写真を一応抜粋していますが、野生種が強いせいか非常に危険な・・・攻撃的な顔をしています。diademed SifakaGrey gentle Lemure あるいはBamboo LemureBerenty保護区は、フランス人が設立した私営の保護区で、当初は研究者のみに開放。今は一般にも開放すると同時に世界中のキツネザルの研究者が調査、研究に来るようです。Ring-Tailed Lemur親子連れは多いです。サル目(霊長類)の中では、原始的なグループの原猿とと呼ばれる類の猿たちです。あえて名前を英語にしたのは、すぐにわからないようにする為です。何しろこのあたりにしか生息していない種ばかりなので・・・。まだつづくので、解らない方が楽しくないかな・・・と思ってつづく

2010年01月04日

コメント(0)

-

ここはどこ? シリーズ3作目 1 ( サイザル畑)

Break Time (まだ正月休み)1回目は、なかなか難しい選択でした。遠すぎる写真では全く見当がつかなくなるので、必ず(知っている人なら)わかるヒントを入れ込んでおきました。初回では3~5%くらいは正解者出るかなちょっと見は前回のハワイに見えなくもないのですが・・・。ここは太平洋ではありません。ヒント実はこの湾には座礁して放棄された難破船がたくさん沈んでいます。美しい海がガラクタ置き場のようにされている・・・・・先進国じゃありえないですよね。繊維作物のサイザルの畑サイザル(sisal)リュウゼツラン科リュウゼツラン属の植物で、麻に似た繊維を採取する為に19世紀にサイザルの栽培は世界中に広がったそうです。この島全てではありませんが、サイザルは栽培され、主にフランスに輸出されています。麻のようである事からサイザル麻と呼ばれ、マットやロープの原料になります。一部刈り取られたサイザル刈り取ったサイザルを干しの鉄線畑サイザル畑で休憩している通りすがりの牛やヤギの群れ写真の限界です・・・つづく0時過ぎに写真を登録したら更新予定。

2010年01月04日

コメント(0)

-

ここはどこ? シリーズ2作目 3 (正解)

一箇所訂正Break Time (一休み)「ここはどこ? シリーズ2作目」Part 3)」の答えは・・・ハワイです姉に写真を頼みましたが、昨年のクリスマスもそうでしたが、新年も、正月ぽい所が全くない本当に不景気を象徴するような景色で特写すべき写真もなかったようです。通年なら見かける門松もほとんどなかったと言います。旅行に行けなかった人に。ハワイの新年は、気温が27度あるので、一般には、朝からサーフィンしたり、シュノーケリングしたり、日光浴と・・いつもの日常が続いているようです。でも、日本から来た日本人や、日系人の2世、3世、4世は、新年に初詣には行くそうですよ聞いてビックリですが、ハワイ大神宮、ハワイ出雲大社、ハワイ金比羅神社、ハワイ石鎚(いしづち)等が存在するようです下はカネオヘにある五重の塔? と思ったらNuuanuの三重の塔だと姉に指摘されました。(すみません訂正です。)こんな物もハワイにはあるのですよラビットアイランド。何だか癒される景色です。通年なら大晦日の爆竹から始まったようですが、不況のせいで今年は少なかったと言います。日本人向け? 昔は、初日の出クルーズや、前回紹介したダイヤモンドヘッド・ハイキング等のイベントもあったようですが、お天気に左右されるのでクルーズは消えたみたいです。ホノルルのダウンタウンの最高裁判所アリ・イオラニ前の、キングカメハメハの像。カメハメハ(Kamehamea)1世(1758年? ~1819年)1810年、ハワイ諸島を統一してハワイ王国を建国した初代国王。ワイキキビーチ日本人には必須のお餅1kgが安いコストコで1000円位。カズノコは、日本で5000円の品が白木屋で118ドルと値上がったそうで、ハワイも不景気しか聞こえてこないです。また、昔は大晦日のデイナーショーに行かないと、1日のレストランが混み混みで夕食を食べる事ができなかったと言いますが今はウソのようにショーも減り、レストランも空いているのだそうです。(大晦日のディナーでは今も変わらずマグロの刺身だけは定番だそうです。)思えば昨年の1月も閑散としたワイキキでした。今年はもっと悪いのかも・・。安いツアーが出ているから、逆に今が行き時かも・・・。楽園ハワイ・・・おわり。次回もマル秘場所紹介・・・・今度は簡単に解らない秘境を紹介します。

2010年01月03日

コメント(0)

-

ここはどこ? シリーズ2作目 2 (基地・登山)

Break Time (一休み)「ここはどこ? シリーズ2作目」の答えは・・・・持ち越しです前回の答えで写真枠を使いすぎたので、回答は、0時過ぎに載せます。でも、とりあえず、普通はあまり紹介されない写真を載せました。前回を見ていなければ、逆にどこか解らない景色です。題して基地と登山です。下は巨大クレーターです。実は望遠で撮ると・・・ここは軍用基地なのです。本当に気づきにくいのですが、迷彩カラーの車も何気にたくさん止まっていました。このクレーターの下に・・いえ、この山全ての地下に基地が展開しているようです。海にばかり目が行くので、この土地がこんなに山がそびえているなんて・・案外気づかない人も多いのでは?麓から山頂の展望台まで、元気な人なら1時間かからないかも・・。道は日本の登山道よりは登りやすく整備されています。大昔の要塞の歩哨の跡です。実際この山の内部はくり抜かれて基地になっているのでたぶん歩哨の内部にも、秘密のトンネルがあるようです。今はメインには使われていないので、表側は、みんなで登山が出来ます。が、秘密の入り口や倉庫などこの山の麓にもたくさん軍施設があり、どこまでが生きているのか解りません。(ミサイルくらいはたくさん隠せそうですよ・・・。)だいたいこの国のハイウエイは何が起きても対応できるように戦車も通れるような路面の造りになっているそうです。(危機管理が日本とは全く違います。)以前はライト持参の登山でしたが、今は必要なくなりました。だいたいこの山の登山は入場料をとりますし・・・。気楽にサンダルや1~2歳くらいのベビーを抱いてくる人もいますが、この長いトンネルを出た後に続く長くてそそり立つような階段は絶対無理です。眼下には美しい海が広がっていて、水平線と言うものが見えます。地球はやっぱり丸い・・・と言うのが実感です。それにしても良い天気です。そしてやっぱり山頂の景色は素敵です。先に広がる街は、ここのメインの街です。今年もたぶん行く予定ですつづく・・次回答え。

2010年01月03日

コメント(0)

-

ここはどこ? シリーズ 4夜目(未完の城)

Break Time (正月休み)正月ネタ「ここはどこ? シリーズ」の1作目の回答編です。予定より時間がかかってしまいました。ドイツ、バイエルン地方、ロマンティック街道のフィナーレにして超目玉の城がここです。アルプス北麓アンマー山地、2つの湖に挟まれた岩山の上方に建つ「お伽の国の城」はノイシュヴァンシュタイン城です。2夜目に紹介したホーエン・シュヴァンガウ城のリニューアル前の城の名が、実はシュヴァンシュタイン城でした。(マクシミリアン2世が完成後に名を変えたので・・・。)ノイシュヴアーンシュタイン(Neuschwanstein)城ノイ(Neu・New・新) シュヴァーン(Schwan・Swan・スワン・白鳥・) シュタイン(Stein・石)一般に新白鳥城と言われているこの城は「狂った王」と呼ばれた第4代バイエルン国王(在位1864~1886年)のルードヴッヒ(Ludwig)2世の築城でした。ルードヴッヒ(Ludwig)2世(1845年8月25日~1886年6月13日)18歳でバイエルンの王に就き、最初はわからないながらも王の仕事にたいして前向きだったようですが、当時のドイツの政治情勢の激変(統一ドイツ王国の建国)で彼は変わります。23あった君主国でもトップにいたバイエルン王国ですが、プロイセンの宰相ビスマルクにだまされた形でバイエルンはプロイセンの属国に落とされ、統一ドイツの中でので彼の仕事は無くなります。彼は自国での王としての仕事からも遠ざかり、王としての結婚も取りやめ、趣味の世界に没頭して行く事になります。特に15歳の時に観た歌劇「ローエングリーン」でリヒャルト・ワーグナーに心酔し彼に巨額の融資をし続けた事は有名です。(バイロイト祝祭劇場の建設費、運営費のおおかたを王が出していたようです。)音楽家としてのリヒャルト・ワーグナーは素晴らしいと評価されるようですが、実は彼そのものの評価は最低です。革命家のリーダーとして逮捕状が出ていた時もあり、ミュンヘンの人達からは「凶悪で危険な革命家」と考えられ嫌われ、トーマス・マンは「いかがわしい」と嫌悪し、大嘘つきで非常に性質の悪い人間だったからです。王が彼に与えたお金は「悪党が税金をかっさらっていった」ように思われていたようで、王とワーグナーとの付き合いは王の評価を落とす事だったのです。冬のマリーエン橋最初の写真のようにポピュラーな城の写真は実はこの渓谷にかかるマリーエン橋からの撮影です。(雪のある時は危険なのでマリーエン橋からの城の写真がありませ。)逆に城から橋を撮影したものですがちょっと解像度が悪くてすみません。ペラート渓谷に最初に木造の橋を架けたのはマクシミリアン2世です。1866年鉄橋に。城は、こんな所に造られたと言う事です。秋の写真ですが下方から城を撮影。城門の反対側です。写真右手側がマリーエン橋のある方向。写真右手が城門です。完成予定図では90mの天守閣が建つはずでした。身長191cmの美形の王は女性達のあこがれだったようですが、彼は女性を受け入れられなかったようです。王の病気結婚を解消した21歳の時から壮大な夢の城の建設に入り、湯水のように税金を使い身の破滅を招くまで長くはかかりません。1886年には負債総額が2600万マルクに達しています。それは当時の王室歳入の2倍半の額だそうで、すでに破産状態だったと言う事です。バイエルンの閣僚達が王の無駄遣いを止める策を練るのも当然でした。(因みに白鳥城は当時620万マルク)ルッツ首相は、「国王は重い精神病にかかっておられるので統治不能」と内外に宣言。1886年6月12日、不意打ちで王は身柄を拘束されてシュタルンベルク湖畔の鉄格子がはめられて監視が立つベルク城で軟禁されるのです。(フォン・グッテン博士主席とする医師団の鑑定書は今でも論議とされるようです。)移送された翌日の夜、1886年6月13日王は散歩に出たまま、精神科医フォン・グッテン博士と共に湖で謎の死を遂げます。女性で唯一仲の良かったオーストリアのエリーザベート皇后は「彼は精神病ではなく、夢を観ていただけ」と言ったと言うのが真実だったと私も思います。王には金銭感覚がなかっただけでしょう。城門を入って城を見た所。写真下の中庭に天守閣が?城内は撮影禁止なのでパンフから撮影・・王の・・ルードヴィヒ2世の寝室です。壁にえがかれているのは「トリスタンとイゾルデ」の物語。わざとゴシックに制作させた家具を配置。孤独な王は豪華な寝室を好んだそうです。中世もどきのこの城の特徴は本物の中世の城とは異なって、部屋に絵画を直接描いての内装が多い事かも・・。もっとも実用の王の居城とは言い難い城です。この城の基本プランを造ったのは建築家ではなく宮廷劇場の舞台装置家のヤングです。王は幾つかの城の見学にも行き、図面も取り寄せたり、何人もの建築家、芸術家などからもプランを出させたようですが、最終的には全て王の思うプランで実行されたようです。しかし、17年の歳月をかけて住んだのは102日間と言われています。秋の森の中の城もムードがありますね。新緑の城も素敵です。死の謎ルードヴッヒ2世の死は、医師を殺害(道連れ?)しての自殺とも・・・医師の首は絞められた跡があり、王は無傷。しかし、発表では王は溺死ではなく病死として葬儀。(カトリックの王に自殺は認められない)実際は何があったのか? 未だ不明なのだそうです。ちょっとダイアナ妃の事故を思い浮かべる暗殺のにおいもするような・・・・。ノイシュヴアーンシュタイン(Neuschwanstein)城 おわり

2010年01月02日

コメント(0)

-

新 ここはどこ? シリーズ2作目 1 (2010年初日の出)

ここはどこ? シリーズ第4夜目の答えはもう少し待って下さい。日付変わった2時過ぎには載せられるかも・・その前に差込み・・・引き続き新クイズを挿入ここはどこ? シリーズ2作目2010年の初日の出。2010年の初満月?間違いなく今度はホットです。いつも見てくれている人にはモロバレか・・・・朝一の海岸街のほぼ全景これは昨年の1月に撮影した写真ですが・・・。答えは城の次かな・・・。

2010年01月02日

コメント(0)

-

ここはどこ? シリーズ 3夜目

Break Time (正月休みバージョン ヒント3)もう、ほぼ正解は解っているかと思いますが、案内を兼ねてもう一押しします。ホーエン・シュヴァンガウ城の近くの南西の山には2つの廃墟となっていた城があり、そこの岩山を爆砕して8m低くした所が建設地となりました。道路と給水を確保して1869年9月5日礎石。建築には王宮建築主任のエドゥアルト・リーデルが任命。1869~1873年、最初に城門館が建設。3階に居室を設け、2階は建築の指揮をとる場所にあてられ、1873年より本丸の館の建設に築城主はのめり込んだようです。アメリカ、カリフォルニア州にあるディズニーランドに建てられた「眠れる森の美女の城」は、この城がモデルとなったと言われています。(シンデレラ城ではありません。したがって東京ディズニーランドの城は違います。)本丸は1883年にほぼ完成。1.2.4.5階が仕上がり、1884年春には、城主が4階の住居部に入居。城主の死(1886年6月13日)までの2年のうちの1/4をそこで過ごしたそうです。もっとも城主の突然の死により建設は中止され、完全なる完成には至らなかったようです。特に図面にはあった細部の彫刻などは省かれたので、こんなにシンプルな外観の城となってしまったようです。この城は自分の為だけに造られた城です。メルヘンの王と言われたように城内は彼の好きな神話や伝説の絵画で飾られています。特に彼のお気に入りの音楽家ワーグナーへの傾倒が伺えます。国王の執務室の壁絵の題材はほとんどがリヒャルト・ワーグナーの作品の題材と同じで、音楽を奏でるタンホイザーヴェーヌス山のタンホイザー建築には莫大なお金がかかっています。しかも、これは国家事業ではないので王室費から捻出されていますが、あまりにも壮大なプロジェクトでお金はもちろん足りなくなります。城主はどんどんツケで作業を進めさせたようですしかも、お金には全く頓着することなく他の城の建築も進めて・・・城主は周りから三行半を突きつけられてしまうのです。今はおもいっきり観光資源として利用されていますが・・・城主の願いは、自分の死とともにこの城を葬り去る事だったようです。次回答えですが・・・嘆美の世界に逃避したのは前回紹介した美形君です。この城は彼の理想の夢の世界の実現だったのですが、スケールが大きすぎたのが問題でしたね。

2010年01月01日

コメント(0)

全50件 (50件中 1-50件目)

1

-

-

- 日本全国の宿のご紹介

- 【静岡*焼津・藤枝・御前崎・寸又峡…

- (2025-11-18 15:50:22)

-

-

-

- やっぱりハワイが大好き!

- シャカサインで感じるハワイの風

- (2025-07-28 18:59:01)

-

-

-

- 旅のあれこれ

- 子育て支援の見学とちっちゃな旅

- (2025-11-19 15:30:02)

-