PR

Keyword Search

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

![]() 以前紹介しいる「法隆寺」のback numberのリンク先加えました。

以前紹介しいる「法隆寺」のback numberのリンク先加えました。

Break Time(一休み)

法隆寺 (柿食えば・・の鐘の件)

柿食えば・・の梵鐘

西円堂(さいえんどう)

夢殿(ゆめどの)

古い話に遡りますが・・。

「2011年夏 クイズここはどこ? シリーズ 1」で法隆寺の紹介をすでにしています。

リンク 2011年夏 クイズここはどこ? シリーズ 1

「2011年夏 クイズここはどこ? シリーズ 2 解答編 日本最古の木造建築」 (2011年8月7日)

タイトル変更しました。

リンク 聖徳宗の総本山 法隆寺 1 法隆寺縁起

リンク 聖徳宗の総本山 法隆寺 2 聖徳太子

その時 「柿くへば 鐘が鳴るなり法隆寺」 by正岡子規」

「歌碑にある鐘は?」 それがどこの鐘か?

と疑問があり、西院伽藍、大講堂横の鐘がそうかな? と写真を紹介していたのですが、この程疑問が解明されました。

実は先週の月曜

、雨の中、法隆寺に出かけてきました。

その日は、斑鳩町観光協会で、法隆寺のガイドをお願いしていたのです。

前回の時もガイドをしていただいたのですが、今回は延々4時間のみっちりガイドで、疑問をいろいろ聞いて来ました。![]()

法隆寺境内図

W・・西院伽藍 域(金堂、五重塔、大講堂、西円堂゜、他)

E・・東院伽藍 域(夢殿、他)

※ 法隆寺は大きく西院伽藍と東院伽藍に別けられます。

柿食えば・・の梵鐘

正岡子規の 歌碑は西院伽藍横にある聖霊院(しょうりょういん)前の鏡池の畔にある

。

聖霊院(しょうりょういん) 1284年 国宝

聖徳太子、薨去(こうきょ)500年、1121年に造られ? 1284年全面改築

聖霊院(しょうりょういん)の本尊は冠を戴いた聖徳太子座像。(1121年 国宝)

前の鏡池のほとりにある(境内図、 青い★)。

そこにかつては茶房があったらしい。

雨脚が酷くて全景をとっている暇がありませんでした![]() (いつも雨で申し訳無いです。)

(いつも雨で申し訳無いです。)

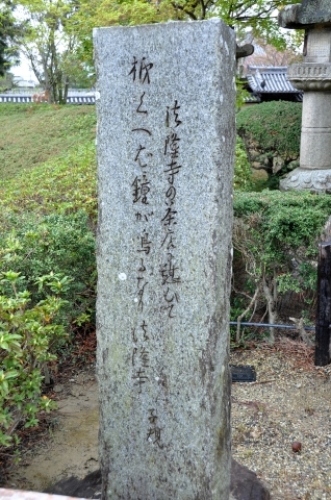

「柿くへば 鐘が鳴るなり法隆寺」 歌碑

鏡池のほとりの茶房に座っていた時に聞こえてきた鐘は、時報の鐘だったらしい

。

とすると、時報の鐘は西院伽藍の鐘ではない。

伽藍にある白鳳時代の梵鐘は法要の時のみ突かれるらしい。(この日は法要は記録に無いそうだ。)

時報の梵鐘は、西伽藍北西に位置する西円堂の梵鐘

。

つまりそれが正岡子規の聞いた鐘の音である。

西円堂(さいえんどう)

一般の拝観では来ない丘の上に西円堂(さいえんどう)と梵鐘 (境内図、赤い★)

がある。

西円堂(さいえんどう) 八角円堂 1250年 国宝

八角造りの円堂である西円堂は夢殿に似ている。

1250年は再建年。もとのお堂は717年~724年に創建された物と伝えられているらしいが、747年の「法隆寺伽藍縁起並びに流記資財帳」に記載が無いのでそれ以降に建てられた物かもしれないそうだ。

因みに夢殿は739年建立。

夢殿より先か後か? 何れにせ建立の時期は近い。

西円堂も夢殿も観音像を祀るのが主眼の堂。

原型はストゥーバ(仏塔)を日本流にしたものなのだろうが、ドームができないからか?

この時代のお堂はこの八角形スタイルがスタンダードだったのかも。

おそらく後にこれが重なり五重塔に発展するのだろう。

西円堂(さいえんどう)の本尊は薬師如来座像

薬師如来座像 奈良時代 国宝 脱活乾漆造(漆で型どりされた非常にお金のかかっている如来です。)

円相は鎌倉後期

基本撮影は出来ないので法隆寺の本から持って来ました。

薬師如来

飛鳥時代から広く信仰されている薬師如来は、すべての病人を24時間体勢で救うと言うありがたい如来である。しかも1度でも参拝すればあらゆる病が除かれ、長寿になるとか・・。

※ 時の高貴な人が、病気平癒を祈って造られた物が多いそうです。

左手に持っているのは薬壺(やくこ)。これで薬師如来と解るが、他にも条件がある。

薬師如には脇侍として日光菩薩・月光菩薩が付随。

(ここの場合円堂の屋根瓦にも日月が付いている。)

さらに眷属(けんぞく)である十二神将が守護している

。

十二神将は薬師如来の12の誓願の現れ(分身)とされているが、平安時代からは12時のご護法神として十二支獣を頭上に表すようになったらしい。

ざっくり言えば、日光菩薩・月光菩薩は昼夜交代で、ここでの十二神将は24時間働きますよ。・・的な意味のようだ。

話がそれましたが、下の鐘付き堂の梵鐘が時報を告げる時の鐘。

正岡子規の聞いた鐘はこれです![]()

おまけ 西円堂の八角と似ているので夢殿も紹介。

東院伽藍 夢殿 八角円堂 739年 国宝

東院伽藍は、聖徳太子を祀る為に建立されたもので、現在の建物は1230年に改造されたもの。

601年(推古9年) この斑鳩(いかるが)の地に上宮皇子である厩戸皇子(うまどのみこ)後世、

聖徳太子と呼ばれる王子の宮殿 (上宮王院)が建

立。

622年(推古30年) 聖徳太子、薨去。

643年に起きた内乱により廃墟となったこの宮殿跡を嘆き、行信僧都(ぎょうしんそうず)が東院の建立を発案。(739年建

立)

回廊の中心に堂は建ってる。

夢殿の本尊は聖徳太子、等身の御影(みえい)久世観音菩薩(くぜかんのんぼさつ)

久世観世音菩 薩(くぜかんぜおんぼさつ) 飛鳥時代 国宝

撮影は出来ないので法隆寺の本から持って来ました。

こちらは秘仏なので春と秋の年2回のご開帳。(4月11日~5月18日)今なら大宝蔵院で見学できます。

身長は178.8cm。聖徳太子と等身に造られた御姿と言う事で、それなら聖徳太子はかなりの長身の人

。

時代も時代なので今より全体に身長が低いのが普通。

案内してくれたガイドさんと聖徳太子はやはり渡来系だったのでは? と言う話で盛り上がってました。

蘇我氏、渡来人説がにわかに真実みが出てきた感じです。

何しろ聖徳太子の父(用命天皇)も母(穴穂部間人皇女)も蘇我の出自なので・・。

実は2月に広隆寺に行ってきました。そこにはこの東院伽藍、横の中宮寺に伝わる弥勒菩薩(半跏思惟像)と人気を二分する弥勒菩薩が鎮座しています。

でも、目的はその弥勒菩薩よりも広隆寺にありました。

そこは渡来系氏族、秦氏の氏寺だったからです。

秦氏のルーツを研究しようかな? と思っているのですが、このペースではそこまで行けるのか・・。

それに蘇我氏のルーツも気になるし・・。

とりあえず「 柿食えば・・の鐘の件)

」おわります。

おまけ写真 法隆寺南大門 参道から

法隆寺南大門からの伽藍、五重塔

法隆寺あなどっては行けません。かなり広いです。![]()

-

アントニ・ガウディ(Antonio Gaudí) 2 … 2024年03月03日

-

アントニ・ガウディ(Antoni Gaudí) 1 高… 2024年01月22日

-

ウィーン国立歌劇場とハプスブルグ家の落日 2023年10月08日