PR

Keyword Search

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

にわかにベストセラーとなっていて、なかなか入手しにくくなっている 「本能寺の変 431年目の真実

」である。

その 著者は明智憲三郎 氏。明智光秀の子孫の方である。

苗字により一目解る本能寺の変の謀反者。光秀の子孫である苦悩が著者にはあったそうだ。

なぜ光秀は主君織田信長を裏切ったのか?

光秀の出自から迫り、 今まで定説とされて信じられてきた内容の矛盾を多方面から集めた文献を上げ考察。真実に迫った書なのである。

そこには今まで誰も気付かなかった史実が見えてきた。内容も理路整然とし、明確な解析。光秀論としては、今後の定説になるであろう画期的な一冊となっている。

そもそもなぜ定説に問題があったのか?

それは定説の元となった光秀論が秀吉の書かせた「惟任退治記」(大村由己)による所が大きいからだ。歴史を歪曲し、己を良くする為に人物像をゆがめ、史実をゆがめても隠したい事が秀吉にはあった。

さらに秀吉亡き後に時を待って書き上げられた信長の元で仕えた太田牛一の日記「信長公記」。

これは公式に出版されなかった為にこれをパクッて軍記物「甫庵信長記」を出版した小瀬甫庵なる人物が話を歪曲してしまった。

読み物として脚色され歩調され、自身の論評まで加えられた本書はベストセラーになって世に広まっていたのだ。

加えてこれらを元に光秀、野望説を説いたのが1958年高柳光寿の「明智光秀」だそうで、定説を決定づけてしまったらしい。

尚、 真実の太田牛一の「信長公記」(池田家本)が出版され世に出るのは何と近年1975年の

事

。

岡山大学付属図書館池田家文庫に原本が保管されていたそうだ。

現在、新人物文庫にて現代語訳の「信長公記(しんちょうこうき)」が出版されている。その内容は非常に細かく、本当に日記としてコツコツ書き留めていた事がうかがえる内容である。

(そこから見えてくる真実はたくさんあるはずだ。但し、本能寺の変の時に彼はそこにいない。誰かから聞いた話が元になっている。)

定説を考えずにこうした本から入り直すと誰も気付かなかった発見がまだあるかも・・。![]()

因みにルイス・フロイスの日本史も中公文庫で出版されています。

さて、本能寺に入るわけであるが、知らない方の為に先づ紹介したいのは、 現在の本能寺が本能寺の変の場所ではない

。・・と言うことだ。

だから「本能寺跡地」と「本能寺」と言う紹介になるのである。

秀吉の御土居(おどい)と本能寺の移転

寺町通り

御土居(おどい)

本能寺跡地

現在の本能寺

本能寺が焼け落ちたのが 1582年(天正10年

)。

寺はその後

再建に進む。しかし上棟式直前と突然に秀吉から移転命令が出た(1591年)と言う。

なぜ? しかし実は寺の移動を余儀なくされたのは本能寺だけではなかったのだ。

秀吉の改革は前回紹介したように後に徳川家康に消し去られているので解りにくくなっているのであるが、 信長亡き後、天下を納めた秀吉は京の洛中の改造を始めていた

。

所謂洛中の仕分けである。

内裏近くに自分の館、聚楽第を築くと周りには有力武将の館を集め町人には町人・・と身分による棲み分けを決めたようだ。

1589年(天正17年)2年の歳月をかけて御所を一新すると1591年(天正19年)本格的に京都街の大改造事業を開始

。20日間で2000軒の屋敷が撤去されたと言う。

京都全体を戦場にした応仁の乱(1467年~1477年)で長らく荒廃していた京の街を改造するにはちょうど良かったのかもしれないが・・。寺などは引っ越しも容易では無かったはずだ。

寺町通り

その時 に 洛中の寺は

北(鞍馬口通り)~南(五条通)に至る通り、 東京極大路(ひがしきょうごくおおじ)に集められているのである。

平安時代、東京極大路は御所にも近く、貴族の邸宅が集まっていたセレブ通りだった。

が、そこに

。(つまり寺町通りの起源は秀吉なのである)

秀吉により集められた寺は約80ヵ寺を数えたと言う。その中には本能寺のすぐ上手にあった妙顕寺や妙覚寺も入っているし、織田家の菩提寺? であった阿弥陀寺もまた所領を減らされて洛中でも洛外に等しい場所に追いやられているのである。

現代の地図に 重ねた 御土居(おどい)

の位置と 黄色のラインが寺町通り

寺町通りのすぐ東に鴨川が流れている。

この鴨川はよく氾濫し、当初寺が集められたのは敵の襲来を防ぐ目的と、川の氾濫を食い止める目的があったとも考えられている。

オレンジが内裏

その西隣の ピンクが、聚楽第

の場所である。

レッドが再建された本能寺 の場所。因みに向かいの

グリーンは現在の京都市役所

である。

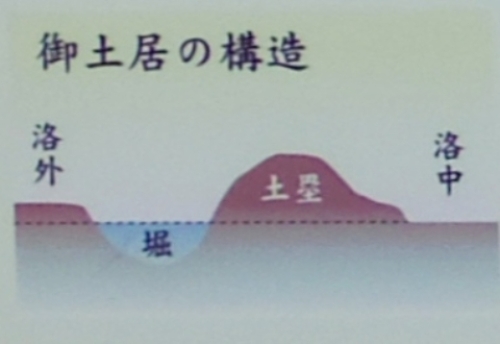

秀吉はまた、洛中と洛外を明確に分ける為に?

あるいは敵からの防御の為に? 京の市中を囲むよう御土居(おどい)なる土塁と堀を建設している

。

※ 秀吉の治世が終わると水害に懲りた寺院は川の向こうの安全な場所に引っ越しした所もけっこうあるらしい。

御土居(おどい)

1591年(天正19年)豊臣秀吉が諸侯に命じて造らせた土塁と堀による障壁。

そして堀の上には美観を兼ねて竹林が植えられていたと言う。

※ この御土居の工事もまた洛中の住み替えの工事と平行して始まっている。

江戸時代に家康により取り壊された為に現存するのは数カ所。

たまたま撮影していた北野天満宮の裏庭の御土居(おどい)は今や貴重な史跡。

左が土塁(その向こうが梅園)で、その外に堀が造られている。

橋は近年かけられたもので、堀も近年整備されたものだろう。

また御土居(おどい)における洛

中と洛外を結ぶ出入り口は限られていたので、現在のような橋はここにはなかったはずだ。

下は徳川時代初期の堀の図に多少手を加えました。

全ての寺が洛中の寺町通りに集中していたわけではない。

もとの位置から動かなかった大徳寺、北野天満宮。

また、秀吉が許した本願寺(現在の西本願寺)はわざわざ洛中でも目立つ場所を与えられて移転してきているのである

。

オレンジの聚楽第

は秀吉の時代にすでに無くなっているが地図に残した。

参考までに パープルで円を描いた所は、当時の葬送地

である。

本能寺跡地

本能寺の変・・1582年(天正10年6月2日)

織田信長が天下統一を前にして無念にも明智光秀の謀反により亡くなった場所である。

この付近本能寺の標識。前の道が蛸薬師通りであるから本能寺入り口がこのあたりだったのかも。

とにかく行って驚くのはただの住宅街の中である。

近年発掘調査をしたものの、今更住宅をどかす事もできないだろう。

せっかく場所を特定したので地図で紹介しておきます

。

A・・現在の本能寺

B・・ 本能寺跡地

(下の赤い点が標識の場所) 織田信長が変の時に宿坊していた寺

西・・油小路通り 東・・西洞院通り 北・・三条通り 南・・蛸薬師通り

C・・南蛮寺(イエズス会の京都の教会)跡地 信長が庇護していた教会

D・・妙顕寺跡地

E・・妙覚寺跡地 織田信長嫡男、織田信忠が宿坊していた寺

オレンジが御池通り

ピンクが河原町通り

。

現在の本能寺

京都市役所の正面、御池通りはさんで南側が本能寺の場所である。

表玄関(寺町通り)

裏口(河原町通り)

ビルの狭間に入り口があるのだが、知っているならともかく初めてだと見つけにくい入り口である。

御池通り側には本能寺会館があるが、寺の入り口は寺町通りか河原町通り側からのアクセスになるようだ。

本能寺つづく

リンク 信長の墓所 1 (本能寺 鉄炮と火薬)

リンク 信長の墓所 2 (大徳寺塔頭 総見院)

リンク 信長の墓所 3 (蓮台山 阿弥陀寺-1)

リンク 信長の墓所 4 (消えた信長公 阿弥陀寺-2)

リンク 信長の墓所 5 信長追記と 細川ガラシャの墓

秀吉関連

リンク 豊国神社(とよくにじんじゃ) 1

リンク 豊国神社(とよくにじんじゃ) 2 (強者の夢の跡を消し去った家康)

リンク 秀吉の墓所(豊国廟)

リンク 秀吉と金の話 (竹流金と法馬金から)

リンク 大徳寺と茶人千利休と戦国大名

高台寺は正室である北野政所寧々様が夫の菩提と実母の菩提を弔う為に1606年に建立した寺です。

リンク 2016年京都 6 (高台寺 1 開山堂と桃山の庭園)

リンク 2016年京都 7 (高台寺 2 秀吉と寧々の霊屋)

-

京都五山禅寺 2 遣唐使から日宋貿易 & … 2021年12月11日

-

京都五山禅寺 1 大乗仏教の一派 禅宗と… 2021年11月16日

-

西国の寺社(Back number) 2021年11月02日