2018年10月の記事

全24件 (24件中 1-24件目)

1

-

福井駅とえちぜん鉄道

2016年8月28日、米原経由で福井に行きました。福井駅からえちぜん鉄道で勝山駅に向かい、バスで福井県立恐竜博物館へ移動します。↑ 2016年8月28日、東京から新幹線で米原駅へ。↑ 米原駅。↑ 駅構内で、石田三成のかわら版が紹介されていた。↑ 特急「しらさぎ」に乗る。↑ 長い北陸トンネルを進む。↑ サンドーム福井。↑ JR福井駅に到着。「しらさぎ」を下車。↑ JR福井駅。↑ 駅の恐竜の絵。↑ 駅前の恐竜像。↑ えちぜん鉄道に移動。↑ 勝山駅へ行く。↑ えちぜん鉄道車両。↑ 永平寺口駅を通過。↑ 勝山駅に到着。↑ 勝山駅前の恐竜像。↑ 福井恐竜博物館行きのバスに乗る。

2018.10.31

コメント(0)

-

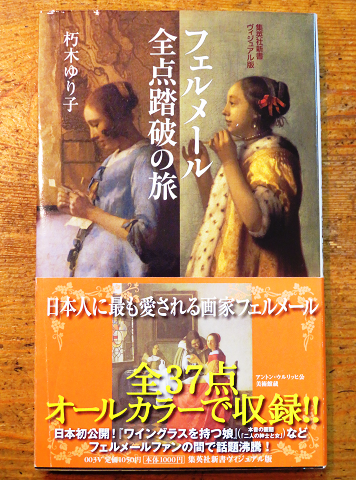

フェルメールに関する本

手元にあるフェルメールに関する本です。↑ フェルメール全点踏破の旅 集英社新書ビジュアル版003V/朽木ゆり子/集英社/2006年9月20日ジャーナリストの朽木ゆり子さんが、欧米各都市の美術館に散在するフェルメールの作品を訪ねていく。↑ 謎解きフェルメール/小林頼子、朽木ゆり子/新潮社/2003年6月25日p85~90の「世紀の贋作事件はなぜ起きたのですか?」がとても面白い。オランダ人画家ハン・ファン・メーレヘンがフェルメールの贋作を描き、ロッテルダムのボイマンス美術館が54万ギルダーで購入した。結局1947年に、贋作者としてオランダの裁判所は1年の実刑判決を下した。↑ 世界名画の旅 5 ヨーロッパ北部編 朝日文庫/朝日新聞日曜版「世界 名画の旅」取材班/朝日新聞社/1989年8月20日p91~101にフェルメールとデルフトの街が紹介されている。オランダに住んでいたとき、何度も繰り返して読んだ本。↑ 盗まれたフェルメール(新潮選書)/朽木ゆり子/新潮社/2000年3月30日1971年9月20日、ベルギーに貸し出されていたアムステルダム国立美術館のフェルメールの「恋文」が盗み出された。犯人は逮捕されたが、絵は大きな損傷を受けた。1974年2月22日にロンドンのケンウッド・ハウス美術館からフェルメールの「ギターを弾く女」が盗まれ、同年4月26日にダブリンのアイルランド・ナショナル・ギャラリーで「手紙を書く女と召使」が盗まれた。1990年3月18日、ボストンのガードナー美術館で、「合奏」を含む12点が盗まれた。未だに行方不明。↑ 名画泥棒/ミルトン・エステロウ 訳者木村忠雄/北宋社/1996年3月5日p126~143。第二次世界大戦が勃発し、ナチスがヨーロッパの美術品を略奪してどこかに隠した。連合軍はヨーロッパ侵攻を準備し、幕僚としてポージー大尉とカースタイン上等兵が美術担当となった。どこに隠しているかまったく情報が無く、最初に駐屯したドイツの町トリールで2人は途方に暮れていた。ある朝ポージーの歯が痛み出し、町の歯医者に診てもらった。歯科医に美術品を保護する仕事をしていると話すと、歯医者も婿がドイツ軍の少佐で同じ仕事をしているので紹介すると言われた。その後、町から離れた山の麓で、婿のヘルマン・ブニェスと妻、子供に会った。ブニェスは盗まれた全ての美術品と隠し場所である塩鉱の記録を持っていた。そしてナチスは塩鉱を爆破する計画があると言った。結局その情報により、オーストリアの山脈にあるアルトアウスゼーの塩鉱の中で、ナチスが隠した大量の美術品が発見された。その中には、フェルメールの有名な「画室における画家の肖像」があった。その後、ドイツ親衛隊(SS)であったヘルマン・ブニェスは、妻と子供を道連れにピストル自殺をした。↑ フェルメール 作品と画家のとっておき知識/千足伸行/河出書房新社/2018年9月15日↑ 消えたフェルメール インターナショナル新書029/朽木ゆり子/集英社インターナショナル/2018年10月10日↑ フェルメール最後の信実/秦新ニ、成田睦子/文藝春秋/2018年10月10日↑ ART TRIP 世界美術の旅⑦ ベルギー・オランダ物語/世界文化社/1988年11月1日↑ アムステルダム国立美術館/エミール・メイエル 訳者田辺徹/Scala Books、みすず書房/1988↑ 誰も知らない「名画の見方」/髙階秀爾/小学館/2010年10月6日↑ 名画修復 保存・復元が明かす絵画の本質 ブルーバックス B-1068/瀬木慎一/講談社/1995年5月20日↑ 近代絵画の暗号/若林直樹/文藝春秋/平成11年3月20日↑ 名画は嘘をつく ビジュアルだいわ文庫/木村泰司/大和書房/2014年11月15日↑ 赤瀬川原平の名画読本 鑑賞のポイントはどこか/赤瀬川原平/光文社/2005年4月15日↑ 乙女の絵画案内 「かわいい」を見つけると名画がもっとわかる PHP新書916/和田彩花/PHP研究所/2014年4月1日↑ 失われた時を求めて 1(全14冊)スワン家のほうへⅠ/プルースト作/訳者吉川一義/岩波書店/2010年11月16日。フランスの文豪プルーストの作品「失われた時を求めて」。「長い事私は早めに寝むことにしていた」で始まる長編で、主人公が次々と浮かび上がる記憶や思い出を書いていく。美術作品についての記載も多くある。↑ 失われた時を求めて 2(全14冊)スワン家のほうへⅡ/プルースト作/訳者吉川一義/岩波書店/2011年5月17日。p43 :オデット(社交界の名士をパトロンにして暮らす女性)が、スワン(ユダヤ系株式仲買人の息子)に対し、「一度、うちにお茶にいらっしゃいません?」と誘ったが、スワンは誘いを断る口実に、やりかけの仕事があると、フェルメール・ファン・デルフト(注)に関する研究ーといっても実際には何年も前から打ち捨てられたままになっていたーを持ち出した。(注)オランダのデルフトで活躍したヨハネス・フェルメール(1632-75)。19世紀後半に美術批評家トレ=ビュルガーによって再評価された。ブルーストは1902年10月にデン・ハーグの美術館で画家の「『デルフトの眺望』を見てからというもの、この世でもっとも美しい画を見たのだということがわかり、『スワン家のほうへ』でスワンにフェルメール研究をさせずにはいられませんでした」と書く(1921年5月のヴォートワイエ宛て書簡)。p364~366 :スワンは、オデットの気持ちが自分から離れていくことに気づき、いたたまれなくなり、自分がパリから出て行こうと何度も考えた。フェルメールに関する研究を再開して、できることなら少なくとも数日、デン・ハーグやドレスデンやブルンスウィックを再訪する必要があった。スワンはデン・ハーグのマウリッツハイス美術館がニコラス・マースの作品として購入した『ディアナの身づくろい』は、実のところフェルメールの作だと確信していた(注)。そのため、できれば現地で画を調査したいと考えていた。(注)スワンの知識は正確というべきで、1876年5月4日にパリで開催された画商ゴルドシュミット・コレクションの競売で『ディアナの身づくろい』はニコラス・マース(1634-93)の作品としてマウリッツハイス美術館(デン・ハーグ)が購入していた。同作がフェルメールの真筆として認定されるのは1907年頃。↑ 失われた時を求めて 7(全14冊)ゲルマントのほうⅢ/プルースト作/訳者吉川一義/岩波書店/2014年6月17日。p398 :パリのゲルマント公爵と私が会話をしている。ゲルマント氏が「いやあ、デン・ハーグ、なんてすばらしい美術館だ!」と大声をだしたので、私は氏に「そこではきっとフェルメールの「デルフトの眺望」をご覧になったでしょう」と言ったところ、見ていないようで、ゲルマント侯爵は「見るべきものなら見ております!」と答えるにとどめた。↑ 失われた時を求めて 10(全14冊)囚われの女1/プルースト作/訳者吉川一義/岩波書店/2016年9月16日。p414~P417 : ベルゴッドは主人公である少年の「私」が憧れた文豪で、フェルメールの「デルフトの眺望」という絵を見るために展覧会場に入った。絵の右側に見える小さな黄色い壁面を見た時、「こんなふうに書くべきだった」と呟いた。そして「おれの最近の本は、あまりにも無味乾燥だった。この小さな黄色い壁面のように、絵の具を何度も塗りかさねて、文それ自体を貴重なものにすべきだった」と言った。心の中で「小さな黄色い壁面」と繰り返していると、発作が起こり、ソファーから床へ転げ落ちて死んだ。↑ デルフトの眺望/フェルメール/マウリッツハイス美術館(デン・ハーグ)↑ 「デルフトの眺望」の右側の中央に、ブルーストの「失われた時を求めて」で、ベルゴットが「小さな黄色い壁面」と言いながら死んでしまったという黄色い壁面(屋根)が見える。

2018.10.30

コメント(0)

-

フェルメール展(上野の森美術館)

2018年10月27日(土)17時から、上野の森美術館でフェルメール展を見ました。フェルメールの絵は、今回は東京展が9点、その後に開かれる大阪展は6点が展示されます。(大阪限定は「恋文」)ドレスデン国立絵画館の「取り持ち女」は1月から東京に来るため、それ以外の8点を鑑賞しました。美術館は時間予約制で、ネットではいつも週末は17時以降しか空いておらず、当分先にしようか迷いましたが、次のスケジュールが立たなくなるので、急遽17時で予約を入れました。16時半に美術館に着くと、すでに17時待ちの長い行列ができており、もっと早く来るべきだったと思いました。私は1991年から約4年、オランダのロッテルダムに住んでいました。当時は時々、アムステルダム国立美術館、デンハーグのマウリッツハイス美術館に行き、フェルメールの作品を見ていました。混むことも無く、じっくり眺めることができました。オランダ以外でも、フランスのルーブル美術館、オーストリア・ウィーン美術史美術館、ドイツ・ベルリン国立美術館、ドレスデン国立古典絵画館、イギリス・ロンドンナショナルギャラリー、アメリカのメトロポリタン美術館、ワシントン・ナショナルギャラリーでフェルメールの絵を見ました。今回、エジンバラのスコットランド・ナショナルギャラリーにある絵が展示されていました。エジンバラに行った事がありますが、フェルメールの絵があることに気が付きませんでした。エジンバラ城を見たり、幽霊ツアーに参加した記憶が残っています。フェルメールの絵といえば、人物に窓ガラスから入る光が当たる絵が多いです。眩しい光ではなく、薄暗くぼんやりとした光です。オランダにいる時、快晴の日は少なく、いつも曇った日が続く印象がありました。フェルメールの絵に描かれた光の弱さを見ると、オランダらしいなと思います。↑ 上野の森美術館「フェルメール展」。↑ 今回東京展で紹介される9点。(右上の「取り持ち女」は2019年1月9日から展示されるため、現在は8点を見ることができる)↑ 牛乳を注ぐ女/フェルメール/アムステルダム国立美術館(オランダ)。若い女性がパン粥を作るため、牛乳を鉢に注いでいる。絵で描かれる青色は、ラピスラズリの原料を使ったウルトラまリン・ブルーで、フェルメールの絵に多く使われている。↑ 真珠の首飾りの女/フェルメール/ベルリン国立美術館(ドイツ)。女性が真珠の首飾りを結ぼうと、飾りにあるリボンを手にして鏡を見つめている。机にはたらいや白粉のパフが置かれている。毛皮付きの黄色い衣装は、フェルメールの絵の中で良く見かける。↑ 手紙を書く女/フェルメール/ワシントン・ナショナル・ギャラリー(アメリカ)。手紙を書く途中で、顔を向けて微笑む女性。この絵にも毛皮付きの黄色い衣装が使われている。↑ 手紙を書く婦人と召使い/フェルメール/アイルランド・ナショナル・ギャラリー、ダブリン。背景の絵画は旧約聖書の「モーセの発見」の場面。エジプト王ファラオは国内のイスラエル人の男の赤子を殺す命令をした。女性のヨケベドは産んだモーセを葦船に乗せてナイル川に流す。ファラオの王女が偶然モーゼを見つけ、王子として育てることを決意した。なぜこの絵が背景に描かれているかは、美術の本を読むと色々な解釈が書かれており面白い。↑ ワイングラス/フェルメール/ベルリン国立美術館(ドイツ)。女性がワインを飲み干そうとしており、男性がワインを継ぎ足そうと待っている。楽器のリュードや楽譜が見える。この男性に騙されそうな女性。添付したポスター写真は絵の一部だけで、本物の絵は左側にステンドグラスの窓が描かれている。ステンドグラスには手綱を持つ女性が描かれていると紹介されていたが、本物の絵を何回も見直しても、良くわからなかった。後から売店で図録を見てじっくり眺めた時、やっと手綱を持つ女性の姿が浮き上がって見えた。↑ リュードを調弦する女/フェルメール/メトロポリタン美術館・ニューヨーク(アメリカ)。この女性も、毛皮付き黄色い衣装を着ている。恋愛を暗示する絵にはリュードがでてくる。壁の絵はヨーロッパの地図で、小さい帆船が沢山描かれている。↑ 赤い帽子の娘/フェルメール/ワシントン・ナショナル・ギャラリー(アメリカ)。写真の原型であるカメラ・オブスクラで女性の姿を投影して書いたとされる。実物の絵は、びっくりするくらい小さい。私の印象だが、若い女性ではなく男性の顔に見えてしまう。未だにフェルメールが描いたのか、他者が描いたのか決着がついていない絵。↑ マルタとマリアの家のキリスト/フェルメール/スコットランド・ナショナル・ギャラリー、エジンバラ。「ルカによる福音書」に登場する場面。エルサレムのベタニア村に、マルタとマリアという姉妹がいた。マルタはキリストと従者達を迎え入れ、毎日給仕をしていたが、妹のマリアはキリストの話に聞き入り、給仕をしないので、それを咎めた。するとキリストはマルタに対し、「あなたは多くのことに思い煩っているが、大事な事はただ一つだけである。マリアは良い方を選んでおり、それを取り上げてはならない」と答えた。なんだかかわいそうなマルタ。↑ 取り持ち女/フェルメール/ドレスデン国立古典絵画館(ドイツ)。この絵は、2019年1月9日から東京で展示予定。売春宿で男性が女性の胸を触りながら、金貨を渡そうとしている。↑ 入場時にもらった小さいガイドブック。↑ 美術館を出たら、最終時間を予約した人が長蛇で並んでいた。↑ 上野駅とスカイツリー。↑ スカイツリー。↑ アメ横方面。↑ JR上野駅 公園口。

2018.10.28

コメント(0)

-

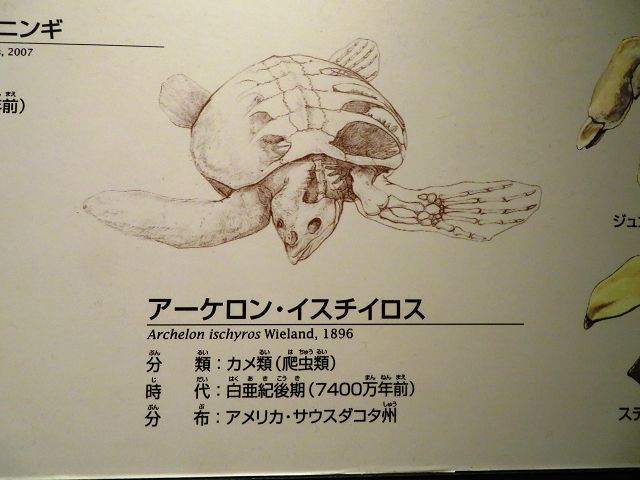

カメと恐竜(国立科学博物館)

国立科学博物館に、カメの祖先にあたる「アーケロン・イスチイロス」の骨格が展示されています。家で飼っているカメの祖先にあたると思うと、思わず見入ってしまいます。恐竜の骨の展示室は、見るだけでも楽しいです。駆け足になりましたが、今度はゆっくり見に行こうと思いました。

2018.10.27

コメント(0)

-

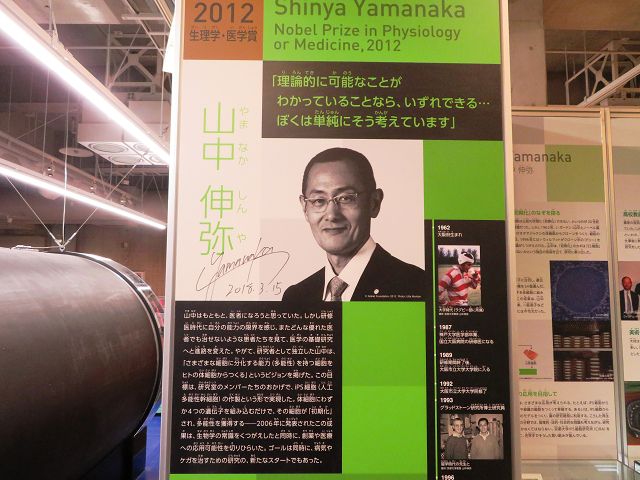

山中伸弥教授とCiRAの実験ノート

国立科学博物館に、日本のノーベル賞受賞者を紹介するコーナーがあります。受賞に関する論文、手記などが掲示されており、一人ひとり見ていくのは楽しいです。2012年に山中伸弥教授は「成熟細胞が初期化され多様性を持つことの発見」により、ノーベル生理学・医学賞を受賞されました。iPS細胞の培養シャーレも展示してあります。山中教授が所長をされている京都大学iPS細胞研究所(SiRA : サイラ)の実験ノート(未使用)があります。新任の研究者には実験ノートの付け方が指導され、ノートは知財担当者によって定期的にチェックされ、研究者が退職するときは、ノートは研究所に保管されます。いかに不正を防ぐか重要な問題だと思いました。↑ 山中伸弥教授の紹介。↑ iPS細胞の紹介。↑ 京都大学iPS細胞研究所(SiRA : サイラ)の実験ノート(未使用)↑ アルフレット・ノーベルの紹介。

2018.10.26

コメント(0)

-

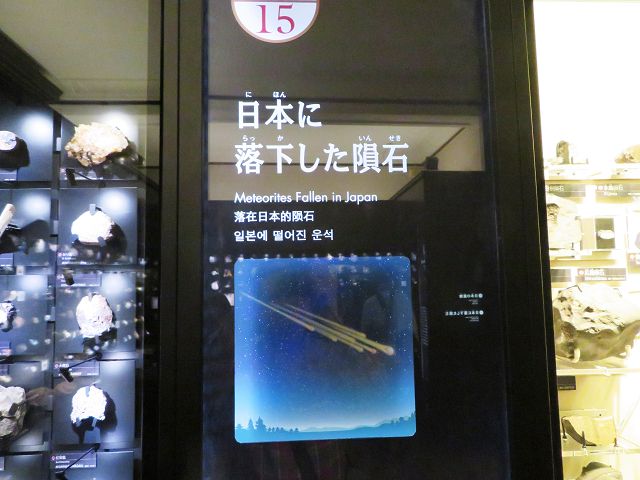

日本に落下した隕石

国立科学博物館の「日本に落下した隕石」コーナーです。50の隕石が紹介されており、中国地方では「広島隕石」、「玖珂隕石」、「仁保隕石」がありました。「広島隕石」は、2003年2月に広島市安佐南区伴(とも)の物流センターの屋根に落ちました。広島高速交通・アストラムラインの終点近くです。「玖珂隕石」は、1938年1月に山口県岩国市玖珂で発見されました。山陽自動車道・玖珂インターの近くなので、毎年田舎に帰った時に石碑を見に行こうと思いながら、まだ行っていません。「仁保隕石」は、1897年8月に山口県山口市仁保で数か所に落下しました。JR山口線仁保駅の近くで、信行寺などで3個見つかりました。私が隕石に興味を持ったのは、小学生の時に買った「ふじい旭の新星座絵図/藤井旭(ふじいあきら)/誠文堂新光社/1976年12月25日発行」で、隕石のエッセイを読んでからです。p70の「隕石橋」では、当時の山口県玖珂郡川越村で隕石が発見され、国立科学博物館が隕石を買い上げることで、村の悲願であったコンクリート橋を掛けることになり、「隕石橋」と名付けられた事が書いてあります。p86の「隕石さがし」では、1975年11月13日に香川県多度津・高見島沖に落下する火球が目撃され、水中探査をして隕石を探す話です。残念ながら、隕石は発見されませんでした。p108の「気仙隕石」は、1850年6月に岩手県陸前高田市、長円寺境内に落ちた隕石です。養蚕の守り神として信じられ、国立博物館に移されるときに村人たちが阻止しようと峠道で待ち伏せていたが、その話が漏れ、急遽海路で隕石が東京に運ばれた事が書いてあります。小学生の時にこの本を買いましたが、繰り返し読んだのでぼろぼろになり、セロテープで外も中も貼っています。読むことでますます星の事に興味が湧きました。一番大切にしている本で、大げさに言うと、あの世に一冊本を持って行っても良いと言われると、この本を持っていきたいくらいです。絶版なので、もう一冊欲しいと思い古本屋を覗くのですが、見つかりません。↑ 国立博物館の「日本に落下した隕石」コーナー↑ 日本の隕石が展示されている。↑ 中国地方の隕石は3点。広島隕石、玖珂隕石、仁保隕石。↑ 広島隕石。(広島市安佐南区伴)↑ 玖珂(くが)隕石。(山口県岩国市玖珂)↑ 仁保隕石。(山口市仁保)【ふじい旭の新星座絵図/藤井旭(ふじいあきら)/誠文堂新光社/1976年12月25日発行】↑ セロテープで補強している。↑ ふじい旭の新星座絵図 p70の「隕石橋」。玖珂隕石の話。↑ ふじい旭の新星座絵図 p86。「隕石さがし」 香川県多度津・高見島沖での隕石探し。↑ ふじい旭の新星座絵図 p108 「気仙隕石」。岩手県陸前高田市、長円寺境内の気仙隕石の話。↑ 国立科学館の気仙隕石。

2018.10.25

コメント(0)

-

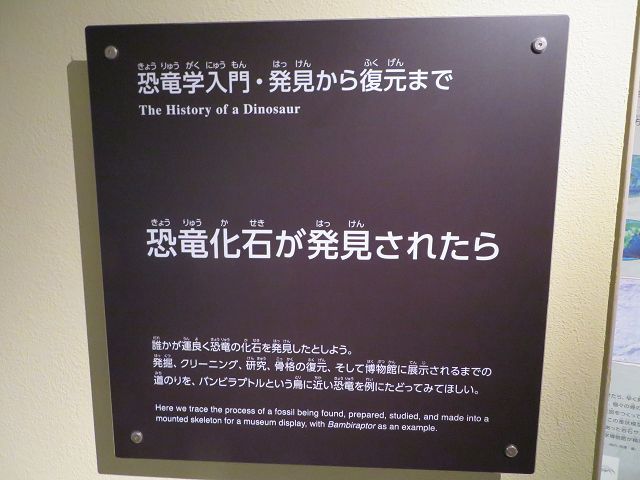

恐竜が発見されたら

国立科学博物館の中で、「恐竜学入門・発見から復元まで」というコーナーがあり、「パンビラプトル」という恐竜を例に、発見、クリーニング、研究、骨格の復元、展示までの一連の流れが紹介されていました。↑恐竜学入門・発見から復元まで (パンビラプトル)↑ パンビラプトルは、手首、肩、骨盤などに鳥類的構造を持ち、鳥類に近い獣脚類に分類されている。↑ 発掘。 1993年9月、アメリカ、モンタナ州で、ウェブ・リンスターさんが何気なく岩石をひっくり返し、小型恐竜の歯骨を発見した。↑ バンビラブトル。↑ プラモデルみたい。↑ クリーニング。1995年9月から1998年12月まで、のべ5000時間にわたる辛抱強い顕微鏡下のクリーニング作業の結果、全身の約90%の骨を得ることができた。これらの骨の形、関節の形を観察し、比較検討することによって、この動物の分類、系統的な位置づけ、骨格の動きなどが明らかになっていく。↑ クリーニングの作業用具。↑ クリーニング前。 歯骨と遊離した歯が母岩に埋まった状態。↑ クリーニング後。左右の歯骨を内側から見たところ。↑ レプリカをつくるため、シリコンで型どり。↑ 記載。 この標本は足の第2趾の末節骨が大きなカギヅメ状に発達したり、尾椎の突起が前方に伸びたりしており、ドロマエオサウルスに分類される。これまでに報告されているどのドロマエオサウルス類とも異なる事から、バンビラプトル・フェインベルギイという新種として記載された。"bambi"とはイタリア語で「幼い」、"raptor"とは「略奪者」を意味する。↑ バンビラプトルの脳は、鳥類と同程度に大きく、大脳と視葉が発達し、嗅葉が減少しているなど鳥類的だった。↑ バンビラプトルの肩。鳥が羽ばたくように、前肢を上下に動かせた。↑ バンビラプトルの手首。手首が左右に動くように変化したと推定される。翼を広げたりたたんだりするため。↑ 骨盤。獣脚類はティラノザウルスのように恥骨が前方を向いているのが基本形だが、バンビラプトルなど鳥類に近い種では、後方を向くようになる。↑ 足。ドロマエオサウルス類の第2趾の指先は180度動かせたと考えられる。↑ 尾椎。バンビラプトルの尾椎は、前後の脊椎骨をかみあわせる突起が前方に著しく伸びている。硬いしっぽは走る時にバランスを取るのに役立ったと考えられる。↑ バンビラプトル。↑ 復元。パンビラプトルの化石には、羽毛やその痕跡は見つかっていないが、羽毛はもともと化石として保存されにくく、控えめに羽毛が復元されている。

2018.10.24

コメント(0)

-

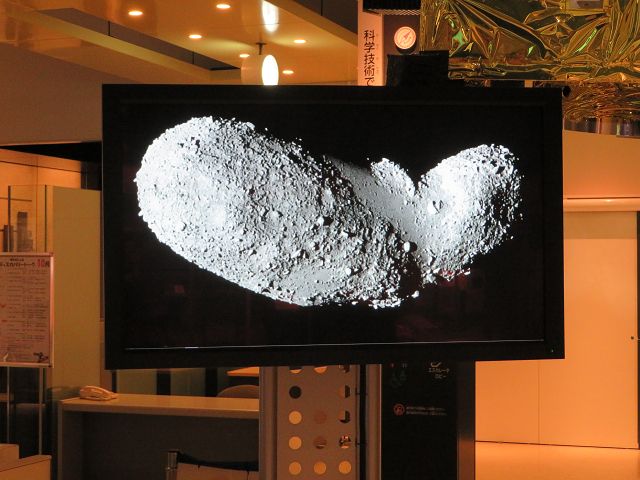

小惑星イトカワの微粒子写真

国立科学博物館で、小惑星探査機「はやぶさ」が小惑星「イトカワ」で採取した微粒子を見ることができます。顕微鏡を覗くと三角形の形をした微粒子がありました。早速ポケットカメラでコリメート撮影しました。↑ 小惑星「イトカワ」。↑ 「イトカワ」で採取した微粒子を顕微鏡で見ることができる。↑ 顕微鏡の接眼レンズにカメラを近づけて、コリメート撮影した微粒子。↑ 0.1mmの長さ。↑ 小惑星探査機「はやぶさ」。

2018.10.19

コメント(0)

-

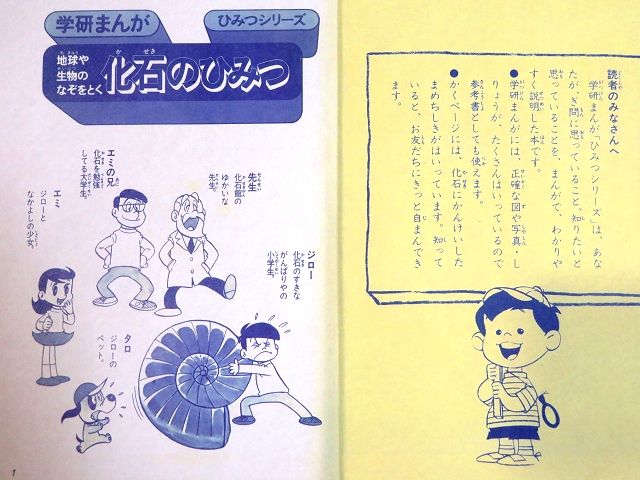

フタバスズキリュウの漫画/佐藤たまき博士の本

小学生の頃は、学研の図鑑、学研まんが、科学と学習、科学のアルバムなどを買っては、色々な話を読んでいました。特にフタバスズキリュウ発見の話はとても魅力的で、繰り返し読んだことを覚えています。フタバスズキリュウの漫画で私がすぐに思い浮かぶのは、「学研まんが 地球や生物のなぞをとく化石のひみつ/川崎てつお/昭和50年12月10日/学習研究社」です。主人公のジロー、エミ、エミの兄が化石発掘旅行に行く電車の中で、エミの兄がフタバスズキリュウの発掘の話をします。絵が劇画調に変わり、臨場感があります。昭和43年、福島県いわき市で、当時高校一年生だった鈴木直(すずきただし)さんが化石を発掘し、東京国立科学博物館の小畠郁生(おばたいくお)先生に手紙を書きます。その後、小畠教授と、同博物館の長谷川善和(はせがわよしかず)先生が現場に来られ、首長竜の骨だと思われるという事で、3年かけて化石を取り出し、それを国立博物館に移した話です。学研まんがでは、化石のひみつより3年前に、「学研まんが 恐竜のひみつ/川崎てつお/昭和47年11月25日/学習研究社」が出版されました。主人公はだいすけ、ルミ子、よしぼう、神田はかせ、エースマン、ニャーゴです。この中にも、フタバスズキリュウの発掘の様子が写真で紹介されています。日本にいた恐竜の絵ではまだ数頭しか紹介が無く、福井県の恐竜もありません。ドラえもんの漫画にフタバスズキリュウが描かれています。「ドラえもん第10巻/てんとう虫コミックス/藤子・F・不二雄/1976年4月25日/小学館」に「のび太の恐竜」の話があります。のび太が掘った石をタイム風呂敷で包むと、それは恐竜の卵で、中からフタバスズキリュウが生まれてきました。家や街で飼う事ができなくなり、結局タイムマシンでフタバスズキリュウを8千万年前に戻して別れたという話です。その後、この話が長編になりました。「大長編ドラえもんVOL.1 のび太の恐竜/てんとう虫コミックス/藤子・F・不二雄/1983年12月25日/小学館」です。「科学のアルバム 6 きょうりゅう/小畠郁生/1973年4月5日/あかね書房」には、小畠郁生(おばたいくお)先生の写真や、フタバスズキリュウの発掘の様子、小畠先生と化石を発見した鈴木直さんの写真も掲載されています。先日購入した本は「フタバスズキリュウ もうひとつの物語/佐藤たまき/2018年8月5日/ブックマン社」です。佐藤博士は小さい頃から恐竜が好きで、大学時代に首長竜に出会い、アメリカ、カナダに留学して首長竜の研究をし、フタバスズキリュウについて2006年に新属新種とする論文を発表しました。フタバスズキリュウは首の骨がほとんど残っておらず、この骨が世界ですでに発掘されていた首長竜と何が違うかという点を研究され、学会で新種と認められ、「Futabasaurus suzukii /フタバザウルス スズキ」の名付け親になりました。佐藤博士がどのようにして恐竜に興味を持ち、勉強をし、フタバスズキリュウの研究をしたかが書いてあり、面白くてあっという間に読み終わりました。【学研まんが 地球や生物のなぞをとく化石のひみつ/川崎てつお/昭和50年12月10日/学習研究社】↑ 化石発掘旅行の電車内で、エミの兄が「フタバスズキリュウ」の話をした。↓ フタバスズキリュウの発掘物語。 ↑ 主人公の鈴木直(すずきただし)さん。↑ 国立博物館の小畠郁生(おばたいくお)先生と、長谷川善和(はせがわよしかず)先生が描かれる。↑ 首長竜の骨を示唆した所。↑ 発掘やクリーニングの説明。↑ フタバスズキリュウの想像図。サメに囲まれている。【学研まんが 恐竜のひみつ/川崎てつお/昭和47年11月25日/学習研究社】↑ エースマンが故障し、加藤茶の「ちょっとだけよ」のような仕草をしているのが笑える。↑ フタバスズキリュウの発掘の様子。↑ 当時の様子。【ドラえもん第10巻/てんとう虫コミックス/藤子・F・不二雄/1976年4月25日/小学館】↑ のび太の恐竜。 フタバスズキリュウの「ピー助」。【大長編ドラえもんVOL.1 のび太の恐竜/てんとう虫コミックス/藤子・F・不二雄/1983年12月25日/小学館】【科学のアルバム 6 きょうりゅう/小畑郁生/1973年4月5日/あかね書房】↑ 小畠郁生(おばたいくお)先生の紹介。↑ フタバスズキリュウの発掘。↑ 写真の左側が小畠先生、中央が鈴木直さん。国立科学博物館のフタバスズキリュウのスペースのモニター。【フタバスズキリュウ もうひとつの物語/佐藤たまき/2018年8月5日/ブックマン社】↑ 佐藤たまき博士の紹介。↑ ノートのスケッチ。↑ 鈴木直さんと佐藤たまき先生の対談記事。↑ 谷川善和先生、真鍋真先生、佐藤たまき先生の対談記事。

2018.10.18

コメント(0)

-

国立科学博物館のフタバスズキリュウ骨格

東京・上野にある国立科学博物館のフタバスズキリュウの全身骨格です。1968年に福島県いわき市大久町入間沢で、当時高校生だった鈴木直(すずきただし)さんが化石を発見しました。小学生の頃、フタバスズキリュウの事を雑誌や本、マンガで読み、とても興味がありました。2006年に「Futabasaurus suzukii (フタバザウルス スズキイ)」として学名記載がされました。会場のTV画面に、東京学芸大の鈴木たまき准教授が骨を同定したり研究する姿が紹介されており、鈴木さんが学術的にフタバスズキリュウの名付け親になりました。↑ 国立科学博物館のフタバスズキリュウの全身骨格。↑ フタバスズキリュウの産状模型。↑ 想像図。↑ 頭骨。↑ 鎖骨・間鎖骨。↑ 右上腕骨。↑ 左後肢。↑ フタバスズキリュウと一緒にあったサメの歯。↑ フタバスズキリュウ発見者の鈴木直さんと、名付け親の佐藤たまき博士。

2018.10.16

コメント(0)

-

獺祭 島耕作 / 白鶴 明治維新150周年

山口県の親戚から、旭酒造の「純米大吟醸 獺祭 島耕作」と、白鶴酒造の「白鶴 純米酒 明治維新150周年」が送られてきました。山口県防府市まで買いに行ったそうです。家族で早速飲みました。あっという間に空になりました。↑ 旭酒造の「純米大吟醸 獺祭 島耕作」。↑ 白鶴酒造の「白鶴 純米酒 明治維新150周年」。↑ 向かって左から、「坂本龍馬」、「高杉晋作」。↑ 中央は「木戸孝允」。↑ 向かって右端は「西郷隆盛」。

2018.10.15

コメント(0)

-

国立科学博物館「標本つくりの技 職人たちが支える科博展」

2018年10月13日、東京上野にある国立科学博物館に行き、「標本つくりの技 職人たちが支える科博展」を見ました。科学の各分野でどのようにして標本を作っているか、その手法の一端を知ることができ、とても面白かったです。沢山展示がありましたが、興味があったところを少し紹介します。博物館の裏側をマンガにした早良朋さんの絵が会場に飾られており、売店で「へんなものみっけ! 1~2巻/早良朋/株式会社小学館」を買い、早速読みました。知らなかった事が沢山描いてありました。↑ 東京上野の国立科学博物館 企画展会場入り口。 早良朋さんの絵。↑ 「標本つくりの技 職人たちが支える科博展」。↑ 各分野毎に、マンガ「へんなものみっけ!」により紹介されている。↑ 理工学研究部。↑ 植物研究部。↑ 動物研究部。↑ 人類研究部。↑ 地学研究部。↑ 子供のミイラ。↑ ホモ・エレクトスの頭蓋模型。↑ 植物研究部 煮戻しについて。↑ ペチャンコの花が、煮戻しで立体的に形が戻る。↑ 地学研究部 ピール法により石の表面を顕微鏡で観察できる。↑ 石の表面を見る。↑ 1889年7月28日の熊本大地震の様子が写真に残っている。熊本城の石垣が崩れている。↑ マンガ「へんなものみっけ!」の一部紹介。↑ 「へんあものみっけ!」の主人公である、清棲あかりと薄井透。↑ ジャコウネズミのキャラバン行動。↑ ボールニシキヘビの標本。↑ エラブウミヘビの標本。 カツオブシ虫に食べさせて標本にする。↑ 人骨修復。↑ 岩手県陸前高田市に落ちた気仙隕石。↑ レプリカ。↑ 気仙隕石。↑ シカマイアという大きな貝の化石がある岩。↑ 岩から化石をクリーニングして取り出す。↑ シカマイアの不思議な形。↑ マンガ家 早良朋さんの絵。↑展翅の部屋。↑ 展翅標本作成道具。↑ 展翅台。↑ 展翅標本作成のデモンストレーションが行われた。↑ 国立科学博物館1階。↑ツチクジラ。↑ 売店で「へんなものみっけ! 1~2巻/早良朋/株式会社小学館」を買って読んだ。博物館の裏側が詳しく書かれてあり、面白かった。

2018.10.14

コメント(0)

-

ハミ(マムシ)の抜け殻

山口県の田舎で取れたハミ(マムシ)の脱皮です。私の部屋に置いています。ハミの皮を財布に入れると金持ちになるという言い伝えがあり、財布に入れたことがありましたが、皮がボロボロになり、お金は出て行くだけでした。昔は夏に田舎へ行くと、アスファルトの道路に沢山のハミが、車に轢かれてペチャンコになっている姿を見かけていました。水田にはカエルが山のようにおり、餌にも困らず繁殖していたのだと思います。最近は水田が少なくなり、ハミもいなくなってきたせいか、ペチャンコ姿を全然見なくなりました。田舎で作ったマムシ酒を飲んだことがありました。冷で飲んでいたのですが、寒い日に熱くして飲もうと思いレンジに入れると、ものすごく臭い匂いがしてきました。とても臭くて結局飲めませんでした。

2018.10.13

コメント(0)

-

赤城山登山 2018年10月8日(3/3)黒檜山山頂→下山

黒檜山(くろびさん)を13:10に出発し、駒ヶ岳に向かいます。途中に御黒檜大神の神社がありました。駒ヶ岳には13:50に着きました。ガスで景色が見えません。休憩して14:00に下り始めました。駒ヶ岳登山口までは、ひたすら下っていきます。急なところは鉄製階段があり助かりました。駒ヶ岳登山口に14:45に着き、あかぎ広場の店でバッジを買いました。赤城山ビジターセンターに行き、バス停の時刻表を見ると、15:15発富士見温泉行きバスがありました。当初は16:40発前橋駅直行バスに乗る予定でしたが、変更して乗りました。結果として家には予定より1時間早く帰る事が出来ました。↑ 13:10 赤城山(黒檜山)山頂。 ↑ 少しだけ青空が見えた。↑ 黒檜山から隣の駒ヶ岳へ向かう。↑ 駒ヶ岳へ行く分岐点。↑ 13:15 御黒檜大神の神社。↑ 休憩。↑ 駒ヶ岳はガスにかかっている。↑ 13:50 駒ヶ岳(1,685m)山頂。↑ 14:00 休憩後、駒ヶ岳を出発。↑ 鉄製の階段があると、喜ぶ妻。↑ 駒ヶ岳登山口が見えてきた。↑ 14:45 下山した。↑ 赤城山ビジターセンター。↑ 15:15 富士見温泉行きのバスに乗る。↑ 16:00 富士見温泉着。↑ 16:05 富士見温泉から前橋駅に行くバスに乗る。↑ 16:35 バスが前橋駅に到着した。↑ 16:52 前橋駅から高崎行きの電車に乗る。 家には20時頃着いた。

2018.10.12

コメント(0)

-

赤城山登山 2018年10月8日(2)登山口→黒檜山山頂

赤城神社から大沼湖畔を歩くと、すぐに黒檜山(くろびさん)登山口があります。ここから山頂までは、ひたすら岩場を登り続けます。赤城山(黒檜山)山頂に着くと、「絶景スポット 2分」の矢印があったので行きましたが、景色は何も見えませんでした。↑ 黒檜山登山口。11:00↑ 最初の休憩。11:15↑ 次の休憩。11:40↑ 晴れていたら富士山が見えていたが、真っ白で残念。↑ 少し紅葉していた。↑ 休憩。あんパンを食べたりした。12:20↑ 山頂近くにある分岐点。 12:35↑ 赤城山(黒檜山)山頂到着。12:40 絶景スポットに移動する。↑ 絶景スポットの広場。何も見えなかった。↑ 昼食を取る。↑ 記念撮影。13:10

2018.10.11

コメント(0)

-

赤城山登山 2018年10月8日(1)前橋→赤城神社

2018年10月8日(月)4時半に起きて、妻と一緒に群馬県の赤城山(あかぎやま)登山をしました。赤城山は複数の山の総称で、一番高い黒檜山(くろびさん)1,828mに登り、横にある駒ヶ岳を経由して戻ってくるルートです。日本百名山です。前日は、登山計画書の作成、登山保険の手続き、水や食料の買い物をしました。当日は天気が悪く、景色は諦めました。大沼(おぬ)湖畔に赤城神社があり、妻と参拝していたとき、強い雨が降ってきました。登山を止めようか話し合ったのですが、行くことにしました。岩場がずっと続く道を登っていきます。妻は「足の筋肉がプルプルする」と何度も言い、小休憩を取りました。⓪ 5時過ぎに家を出て、5時半ばに最寄りの駅で電車に乗り上野駅へ行く。① 上野駅から高崎行き電車に乗る 6:15② 高崎駅着 8:01③ 高崎駅から両毛線伊勢崎行き電車に乗る 8:05④ 前橋駅で下車 8:20⑤ 前橋駅前で関越交通バスに乗る(直行) 8:45⑥ あかぎ広場前で下車 10:00⑦ 赤城神社に移動し、参拝 10:25⑧ 黒檜山(くろびさん)登山口 11:00【1時間40分】 途中で10分休憩を取る⑨ 山頂近くの分岐点 12:35⑩ 黒檜山山頂着 12:40⑪ 山頂近くの見晴らしの良い場所に移動 12:42 昼食を取る。(20分休憩)⑫ 黒檜山山頂を出発 13:10【40分】⑬ 駒ヶ岳山頂着 13:50 休憩 【10分)⑭ 駒ヶ岳山頂出発 14:00【45分】⑮ 駒ヶ岳登山口着 14:45⑯ あかぎ広場の店でバッジを買う ⑰ 赤城山ビジターセンターでバスに乗る 15:15⑱ 富士見温泉着 (バスの乗り換え) 16:00⑲ 前橋駅行きバスに乗る 16:05⑳ 前橋駅前バス停着 16:35㉑ 前橋駅で高崎駅行き電車に乗る 16:52㉒ 高崎駅着 17:12㉓ 高崎駅で上野行き電車に乗る 17:33㉔ 上野駅着 19:11㉕ 自宅に到着。 20:00 ↑ 上野駅で、高崎線の電車に乗り換える。6:04↑ 高崎駅に着く。8:01↑ 高崎駅で両毛線伊勢崎行電車に乗り換える。8:05↑ 前橋駅着。8:20↑ 前橋駅北口 バスターミナル6番に行く。↑ 赤城山ビジターセンター行き直行バスに乗る。8:45↑ 「前橋駅から赤城さん山頂への案内 栗原久 東京福祉大学 教育学部(伊勢崎キャンパス 2017年4月版」をバス停で頂く。↑ バスの進行方向に見える物の説明が詳しく書いてある。↑ 担当の方が、車内で観光ポイントの説明をされていた。↑ 天気予報が外れ、雨が降りそうな天気になった。↑ 赤城山の麓をバスが上っていく。↑ あかぎ広場前で下車。 10:00↑ 広場にあるトイレに行ったり、寒いので服を着たりした。↑ 大沼(おぬ)の湖畔を歩いて、途中の赤城神社へ行く。↑ 大沼(おぬ)湖畔。↑ 赤城神社。↑ 赤城神社に入る。↑ 境内に入る。雨がひどくなってきた。↑ 参拝をする妻。↑ 13時から境内で流鏑馬(やぶさめ)が行われる。↑ 流鏑馬の練習風景。↑ 雨がひどいので、登山を止めるか妻と話し合い、結局登ることにした。神社の先にある黒檜山登山口まで歩いて行く。

2018.10.10

コメント(0)

-

2018年松戸まつり

2018年10月6日、千葉県松戸市の「松戸まつり」を見に行きました。松戸市のマスコットキャラクター「松戸さん」がいました。顔が松戸という漢字でできています。栄泉堂の菓子「すぐやる菓」、「葵の里」、「松戸そだち」を食べました。松戸市に「すぐやる課」があり、これをもじってできた菓子だと思います。歌手の渡部まいこさんと、わたまいちゃんというゆるキャラが歌を歌っていました。松戸商工会議所女性会の方々が、よさこいと新五輪音頭を踊っていました。↑ 松戸市キャラクター「松戸さん」。↑ 栄泉堂の菓子。↑ 「すぐやる菓」、「葵の里」、「松戸そだち」。↑ 「すぐやる菓」。 松戸市の「すぐやる課」をもじったネーミング。↑ 歌手の渡部まいこさんと、わたまいちゃんというゆるキャラ。↑ よさこい。↑ 新五輪音頭。2020東京オリンピック公式ソング。

2018.10.09

コメント(0)

-

築地市場最終日 2018年10月6日(2/2)食事と買い物

築地の場外市場に移動し、鈴木水産で食事をしました。妻は「鮪・うに丼」で、私は「海鮮丼」を食べました。美味しかったです。市場を巡り、なら漬、ウニ瓶詰3本、しおサイダーを買いました。↑ 場外市場の「鈴木水産」で食事をした。↑ 妻が注文した「鮪・うに丼」。↑ 私が注文した「海鮮丼」。↑ なら漬を買う妻。↑ うに瓶詰3本を買う。↑ しおサイダーを買って飲む。

2018.10.08

コメント(0)

-

築地市場最終日 2018年10月6日(1)営業終了

2018年10月6日(土)、東京・築地市場が83年間の営業を終了するので、妻と一緒に見に行きました。市場は豊洲に移転し、10月11日から会場予定です。印度カレーの「中栄(なかえい)」は築地市場がスタートしたときからある店で、老舗です。顔のマークが有名です。吉野家1号店があります。ここの店長は市場内の常連の顔と注文内容を覚えており、客が席に座っただけで同じ物が出るという事で有名でした。↑ 築地市場で記念写真。↓ 印度カレーの「中栄(なかえい)」。↑ ガラス戸に「中栄」のマークがある。↓ 吉野家1号店。↑ 水神社。↑ 波除神社。↑ 「さよなら築地市場」 2018年10月7日 朝日新聞。

2018.10.07

コメント(0)

-

白い恋人ソフトクリーム / マルセイバターサンド

2018年10月6日午後、千葉県柏市の高島屋「大北海道展」で、石屋製菓の「白い恋人ソフトクリーム」を妻と一緒に食べました。ミルクとホワイトチョコの混ざった味がしました。「ホワイト」、「ミックス」、「ブラック」の3種類があり、ミックスを頼みましたが、チョコレートの味が強く出ていたので、「ホワイト」にしておけば良かったと思いました。六花亭の「マルセイバターサンド」を買いました。有名なお菓子なので、今までも物産展があれば購入していました。ちょうど10月4日、テレビ東京の「カンブリア宮殿」で、六花亭の北海道の工場や改善制度、福利厚生制度、札幌の図書館「六花文庫」など紹介されており、とても印象に残りました。日本生産性本部の会合で六花亭の先進的な取り組みは知っていたのですが、映像で見るのは初めてでした。有給消化率100%や、6人以上の社員旅行に高額な補助を出したりという部分を見ると、羨ましく思いました。↑ 石屋製菓の「白い恋人ソフトクリーム ミックス」。↑ 六花亭の「マルセイバターサンド」。しろ

2018.10.06

コメント(0)

-

産んだ卵を食べるカメ

家で飼っているカメですが、時々卵を産みます。一度に1~2個程度です。肛門と産道が一緒で、体と比較して大きな卵を産むので驚きです。しっぽの付け根に肛門があり、メスは甲羅の内側、オスは甲羅の外側にあるので、性別が分かります。うちで飼っているカメは、産んだ卵を自分で食べてしまいます。朝起きて見ると、すでに卵が食べられて殻の残りがあるだけという事も多いです。卵は細長く、黄身があります。カメを縦に持つと、昔は嫌がって首を伸ばして抵抗したり、何度もおしっこをひっかけていました。体の中にこんなに尿をためているのかと感心します。最近は慣れているので、そのような事はしません。↑ 卵を産んでいた。卵の一部はすでにかじられていた。↑ かじられていた卵。中の黄身が見える。↑ カメと卵の比較。↑ しっぽの付け根に肛門がある。甲羅の内側に肛門があるので、メスだと分かる。オスはもっとしっぽの先に肛門がある。↑ 縦に持つと、首を伸ばして嫌がる。↑ 裏にして置く。↑ 首を伸ばして体を回す。↑ 元に戻る。

2018.10.05

コメント(0)

-

朝日と虹(2018年9月29日)

2918年9月29日の朝日の風景です。太陽の光を受け、西側の空には虹が出ていました。

2018.10.04

コメント(0)

-

水滴とコスモス

雨上がりのコスモス畑です。水滴にコスモスの花が映っていました。

2018.10.03

コメント(0)

-

つりビット 東京愛らんど2018(2/2)2018年9月29日 特産品

2018年9月29日、つりビットは有楽町の東京愛らんど会場で歌った後、伊豆諸島、小笠原諸島の特産品ブースで特産品を売り、再びステージで特産品を紹介しました。私は「島寿司」、「明日葉アイス」を買って食べました。【伊豆諸島、小笠原諸島の特産品を販売する風景】【ステージで特産品を紹介する姿】【記念撮影】【JR有楽町駅前広場】 ステージと新幹線。【島寿司】【明日葉アイス】

2018.10.01

コメント(0)

全24件 (24件中 1-24件目)

1