2018年09月の記事

全21件 (21件中 1-21件目)

1

-

つりビット 東京愛らんど2018(1)2018年9月29日 ステージ

2018年9月29日13時から、東京・有楽町駅前広場で「つりビット」が出演するので見に行きました。「東京愛らんどフェア」が開催されており、伊豆諸島、小笠原諸島の観光、特産品を紹介するブースが並び、その一角にステージがありました。最近、「つりビット」の「踊ろよ、フィッシュ」(山下達郎さんのカバー)をよく聴いて気に入っており、撮影可ということもあり、見に行くことにしました。台風24号の影響で、雨が結構降っていました。会場ではステージ前でファンが立っていたので、残念ながらつりビットが部分的にしか見えませんでしたが、人々の隙間から写真を撮りました。4曲聴くことができました。私の好きな「Blue Ocean Fishing Curise」、「Cause you make me happy」もあり、ご機嫌でした。「つりビット」の5人ですが、今回は反対側の竹内さんから順番に紹介します。↑ 2018年9月29日、東京有楽町、「東京愛らんどフェア」。つりビットの5人。向かって左から、竹内夏紀さん、安藤咲桜さん、聞間彩さん、長谷川瑞さん、小西杏優さん。

2018.09.30

コメント(0)

-

四日市市のこにゅうどうくん

2018年9月26日、霞が関ビルで三重県四日市市のPRブースがあり、「大入道せんべい」と「福助のあられ」を買いました。2018年のゆるキャラグランプリで、現在四日市市のマスコットキャラクター「こにゅうどうくん」が2位のため、ぜひ投票をして下さいと店の人に言われました。四日市市の「大入道」については、「おまつり万歳! 日本全国、四季のまつりとご当地ごはん/たかぎなおこ/文芸春秋/2016年11月10日」の「大四日市まつり」の紹介を読んで知っていました。作者のたかぎなおこさんは四日市市の出身で、幼い頃に大入道の山車を見て、不気味で怖かったそうです。昔話ですが、四日市の中納屋に一匹の古狸がおり、毎日人々をだましていました。困った人たちは、狸を驚かすため大入道を作りましたが、狸はもっと大きな大入道に化けてしまいました。そのため、人々は大入道の首が伸びるようにしたところ、狸は驚いて逃げて行ったそうです。祭りに出てくる大入道の山車は、首が伸びで曲がり、舌を出します。一度は本物を見たいです。↑ 四日市市公式マスコットキャラクター「こにゅうどうくん」↑ 大入道。↑ 大入道せんべい。宝来軒。↑ 福助のあられ。↑「おまつり万歳! 日本全国、四季のまつりとご当地ごはん/たかぎなおこ/文芸春秋/2016年11月10日」↑ 第5話 お久しぶり地元の祭り 大四日市祭り 三重県四日市市。P51。↑ 大入道の山車の紹介。 P58。

2018.09.29

コメント(0)

-

広島カープ セ・リーグ3連覇(2018年9月26日)

2018年9月26日、広島カープがセ・リーグで球団史上初の3連覇を達成しました。翌日の9月27日、東京にある広島アンテナショップ「tau」に行くと、ビールかけTシャツ目当てで店の前に行列ができていました。最初は飲み物だけを買って帰る予定でしたが、2階で広島の酒を色々試飲していると気が大きくなり、列に並んだ人たちが次々とTシャツのまとめ買いをしているのを見ていると、私も3,000円のTシャツを一枚衝動買いしてしまいました。帰りの電車の中で冷静になると、ビールかけTシャツを買うのではなく、登山用のシャツを買うべきだったかと思ったり、このシャツを着て近所を歩くわけにもいかず、結局はパジャマになるかもと考えたりしました。家に着いて妻にTシャツを買ったと言うと、妻は遠くから一瞥するなり、値段も見ていないのに、「それは3,000円くらいしたんでしょう。それだったら登山用のシャツを買えば良かったのに。綿だろうから家でパジャマ用にしか使えないよ。なんで衝動買いするかなあ」と、私の心の中を覗いたような事を言ったのでびっくりしました。妻に嘘は付けないと思いました。↑ 銀座の広島ショップ「tau」。↑ 広島カープ セントラルリーグ3連覇。↑ 店の2階にあるTシャツ売り場。店の外から2階まで、Tシャツ目当ての人々が行列で並んでいた。↑ ビールかけTシャツ。↑ 広島県豪雨災害義援金箱と試飲酒。↑ 映画「恋のしずく」公開記念限定ボトル日本酒。↑ 東広島市 映画「恋のしずく」 ロケ地マップ。↑ 買ったビールかけTシャツ。↑ 買ったチチヤスのチチスポ。↑ 2018年9月27日 広島セ・リーグ3連覇。 (朝日新聞)

2018.09.28

コメント(0)

-

文豪・泉鏡花x球体関節人形展(弥生美術館)

2018年9月24日、東京・弥生美術館で「文豪・泉鏡花x球体関節人形展」、竹下夢二美術館で「明治の夢二」を見ました。「高野聖」、「天守物語」など泉鏡花の妖しい世界を、人形作家の吉田良さん、水澄美恵子さん、陽月さん、三浦悦子さん、愛実さん、ホシノリコさん、橘明さんが人形で表現していました。その後弥生町から歩いて秋葉原に行き、天体望遠鏡の店を覗きました。↑ 「高野聖」の妖艶な女。↑ 「天守物語」の富姫と生首。↑ シュミット。↑ スターベース東京。

2018.09.27

コメント(0)

-

イグ・ノーベル賞の世界展

2018年9月22日、東京ドームシティ Gallery AaMoで、「イグ。ノーベル賞の世界展」を見ました。1991年にマーク・エイブラハムズさんにより、「人々を笑わせ、そして考えさせてくれる研究」に対して賞を与えるイグ・ノーベル賞が創設されました。毎年ハーバード大学で授賞式が行われています。「ガスマスクに変形できるブラジャー」など、過去の受賞が数多く展示されていました。↑ 東京ドームシティ↑ イグ・ノーベル賞とは?↑ 主催者のマーク・エイブラハムズさん。↑ エマージェンシー・ブラの発明。↑ ドクター・エレナ ボドナーさん。 ブラジャーは二つに分離でき、自分以外に、助けたい男性にも渡すことができる。↑イグノーベル賞 日本人受賞者の紹介。

2018.09.26

コメント(0)

-

EAST iーE

JR東日本の検測車「EAST iーE」(イースト・アイダッシュイー:E491系)の写真を、2018年9月24日、千葉県松戸駅で撮影しました。電気・軌道総合試験車で、在来線電気区間用車両です。ちなみに、JR東日本の新幹線、ミニ新幹線の検測車は「EAST i」で、在来線非電気区間検測車は「EAST iーD」です。

2018.09.25

コメント(0)

-

MINIATURE LIFE展 ~田中達也 見立ての世界~

2018年9月22日朝、妻と一緒に東京日本橋高島屋に行き、「MINIATURE LIFE展~田中達也 見立ての世界~」を見ました。田中達也さんはミニチュア写真家で、2017年NHKの連続テレビ小説「ひよっこ」のタイトルバックを担当されました。発想の豊かさに感心することしきりでした。一部を紹介します。その後高島屋の地下で妻と昼食を取りました。↑ 田舎ぶらし↑ 一本一本丁寧に塗られています↑ カウンターテーブル↑ 「1920072025000房の囚人が脱走しました」 「その番号もっと短くならんのか!」↑ 隠れた名曲を掘り起こす↑ 北海道の雄大なポテ地↑ ペースを乱さない走り方↑ チャーフィン↑ 問題の解き方は人それぞれ↑ 25㎝プール↑ 食器ングな事故↑ 地球温暖化の影響がここにも↑ ミニチュアライフ↑ 今夜はここに泊めてクリップ↑ 山を甘く見るべからず↑ クモワッサン↑ ナットくのドラムプレイ↑ たっぷり遊んで心の洗濯↑ 地球は甘かった↑ その一歩の積み重ねが大事↑ 甘の川↑ 牛がモウ大変↑ 未完の宇宙船↑ 食べ散らかされた星屑↑ 収納下手な食器棚の奥にある世界遺産↑ 芯シティ↑ 古代エジプトの古王国時代につくられたマルィンクス↑ 帰り道↑ 昼食

2018.09.24

コメント(0)

-

私が撮ったハレー彗星

1986年の春、広島でハレー彗星を見た頃の事を書きます。当時、広島市南区の黄金山の麓に住んでいました。持っていた望遠鏡はビクセン社製のポラリス8Ⅼ屈折赤道儀で、近所の公園か、黄金山の中腹、山頂で観望をしていました。黄金山に望遠鏡を持っていくときは、三脚と屈折望遠鏡の鏡筒を自転車のフレームにひもで縛り、後ろの荷台に赤道儀を乗せ、前のかごにはその他の部品を置き、双眼鏡やカメラ、星図などをカバンに詰めて背負い、自転車を押して山を登っていました。市内は光害がひどく、うまく写真が撮れないので、知り合いと一緒に広島県戸河内(とごうち)町の深入山(しんにゅうざん)に行きました。山奥なので満天の星空を期待していた所、機材を準備しているうちに薄い雲が流れてきて、残念ながらハレー彗星の撮影ができませんでした。1986年4月6日午前3時、広島市・黄金山の中腹で、さそり座エータ星そばのハレー彗星を撮影しました。ミノルタの55㎜標準と200㎜望遠で撮りました。光害で明るく、ぼんやりとした姿がうっすらと写っています。次は1986年4月24日21時40分、皆既月食で月が暗くなり、星々が見えるようになった時、コップ座にあるハレー彗星を撮影しました。相変わらず淡い光の塊でした。双眼鏡では尾が流れているのが良く分かりました。学生時代に星の写真を色々と撮っていたのに、母親が山口県へ引っ越すときに私のネガフィルムを全て捨ててしまい、私も写真を人にあげたりしていたので、今は手元にありません。たまたま、大学時代に自分で小冊子を8冊作っており、その中に星の写真を付けていました。昔の写真はそれしかありません。ハレー彗星以外にも、1983年12月30日に撮影した双子座の皆既月食、1983年に黄金山の上に射手座の南斗六星とうっすらと天の川が見えたので撮った写真、日時の記録が無いのでいつ撮影したか分からないのですが、黄金山の上に見える皆既月食写真があるので添付します。また、高校の地学部の暗室で、時々写真を焼いたりしました。星を撮影したネガやポジフィルムを印画紙で焼いて、星が浮き出るのが楽しみでした。河合奈保子さんが1986年4月13日にバリ島でハレー彗星を撮影しましたが、雑誌の切り抜きを整理していると、その時の事が詳しく書いてある記事が出てきたので、添付しておきます。【地学部の先生の思い出】ある夜、黄金山の中腹で望遠鏡を組み立て、ハレー彗星を観望していると、車が私のそばで停まりました。車の窓が開き、中の男性が「ハレー彗星は見えますか」と聞いてきました。「肉眼では難しいですが、双眼鏡なら見えますよ」と答えてよく見ると、その方は高校時代の地学部の先生でした。車の後ろには、地学部の学生を乗せていました。まさかここで偶然にもお会いするとは思わず、びっくりしました。この先生は地学部の顧問で、高校時代は部活で愛媛県の弓削島に行ったりしました。大学1年になった年に高校の野外活動のアルバイトがあり、広島県・県民の森に行き、(1985年7月17日~19日)この先生と3日間一緒でした。望遠鏡を組み立てて女子高生に土星を見せると、感動して涙を流したので驚いた記憶があります。2015年の高校の同窓会で先生とお会いしました。白髪になられましたが、昔の雰囲気のままでした。2018年8月11日にお盆で山口県に帰る時、広島駅で途中下車し、駅前のジュンク堂で買いそびれていた天文ガイドと星ナビを買おうと思い、趣味の棚を覗くと雑誌がありません。何度も行ったり来たりして探している時、棚で雑誌を見ている男性が、先生だと気が付きました。まさか広島の本屋でお会いするとは思いませんでした。少し先生と話をし、先生がイタリアのドロミテに行かれた後、去年は北岳に登り、今年は奥穂高に登られた話を聞きました。また近いうちにお会いする機会があるような気がします。【小冊子 1988年7月11日 VOL.8 : 黄金山無線中継所からの夜景】↑ 1983年7月、広島市南区の黄金山の無線中継所から撮影した、本浦町、仁保町、国道2号線、猿猴側、府中町方向の写真。↑ 小冊子(1985年7月 VOL.4)の表紙。↑ 小冊子(1986年12月 VOL.7)の表紙。↑ ハレー彗星追跡カレンダー (週刊朝日 1985年7月26日号)。2015年12月~2016年1月中旬まで5等星でみずがめ座で見える。その後太陽の裏側に入ったので見ることができず、3月半ばから4月下旬まで、4~5等級でいて座からコップ座に移る姿が見える。【小冊子 1986年12月 VOL.7の記事 : さそり座とハレー彗星】↑1986年4月6日3時。 ハレー彗星。黄金山中腹。 ↑ 1986年4月6日のハレー彗星の位置。さそり座エータ星の下に見える。↑1986年4月6日3時。 ハレー彗星。黄金山中腹。ミノルタ55㎜。赤道儀に付けて3分手動ガイドをした。うっすらと写っている。 ↑1986年4月6日3時。 ハレー彗星。黄金山中腹。ミノルタ200㎜望遠。1分固定。これもうっすらと写っている。【小冊子 1986年12月 VOL.7の記事 : 皆既月食とハレー彗星】↑ 1984年4月24日21時40分、皆既月食の写真と、月が暗くなり見えたハレー彗星の写真。ハレー彗星はコップ座ベータ星近くにいた。↑1986年4月24日21時40分。 皆既月食。ポラリス8L 直焦点撮影。30秒。本浦町の公園。↑1986年4月24日21時40分。 ハレー彗星。ミノルタ55㎜。本浦町の公園。皆既月食中は月が暗くなり、ハレー彗星も見えたので撮影した。双眼鏡では尾がよく見えた。↑ 広島市南区の黄金山。↑ 望遠鏡や双眼鏡、カメラを持っては、繰り返し黄金山に登っていた。↑ 桜とマツダ本社工場。↑ 仁保町の造成現場。今は分譲住宅が沢山建っていると思う。↑ マツダ宇品工場、元宇品、似島方向。【小冊子 1984年9月 VOL.1 の記事 : 双子座の皆既月食】↑ 1983年12月30日に山口県柳井市で撮影した皆既月食。↑ 1983年12月30日、双子座で起こった皆既月食。【小冊子 1985年5月 VOL.3 の記事 : 広島市内から見えた射手座と天の川】↑ 1983年夏に、広島市南区黄金山麓の公園で撮影した射手座。(日時が分からず)この日は珍しく天の川が見えたので撮影した。写真では天の川がうっすらとしか写っていない。【その他。 小冊子の資料を入れる袋に入っていた写真】↑ いつの皆既月食か日付が無いので分からないが、近所の公園から撮影した写真。右が黄金山。左上が皆既月食、左下は、ポラリス8L鏡筒の先端がボケて写っている。↑ ボラリス8Lの直焦点で撮影した月食。【ミノルタ55㎜標準で撮影した冬の夜空。日時が分からず】↑ 高校の地学部の暗室で、ポジフィルムを印画紙に焼いたもの。↑ 広島県戸河内町のマップ。右上の深入山には、星を見によく行った。↑ 深入山のキャンプ場。1986年にハレー彗星の写真を撮りに行ったが、薄い雲が全体を覆ってしまい、写真が撮れなかった。今思い出しても残念。【河合奈保子さんのハレー彗星切り抜き記事】↑ 雑誌の切り抜きを探していると、河合奈保子さんのハレー彗星観望について詳しい記事があった。↑ 記事を読むと詳細が書いてあった。4月11日にバリ島に行くも、どれがハレー彗星か分からなかった。4月13日の朝、奈保子さんが朝食を終えてホテルのロビーに来たら、日本人女性とばったり出会った。その女性は3年前に雑誌の取材で奈保子さんがバリ島に来たときにお世話になったコーディネータ-の方だった。ハレー彗星を見に来たが、まだ見つからないと相談すると、ハレー彗星がよく見える場所に案内していただけることになった。夜になりコーディネータ―の夫婦が車でピックアップした。星が良く見える山頂近くに行くとそこは満天の夜空で、奈保子さんは無事、さそり座のしっぽ近くにあるハレー彗星を見ることができた。

2018.09.23

コメント(0)

-

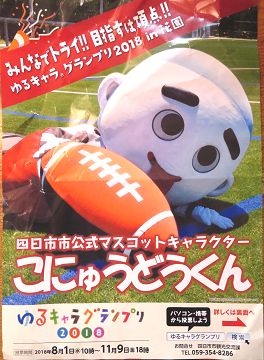

八神純子さんと河合奈保子さん(8)純子さんの小惑星

月刊天文ガイド2015年11月号(誠文堂新光社 2015年10月5日発行)の小惑星ガイド欄に、小林隆男さんが発見した小惑星に八神純子さんの命名がなされた記事があります。小惑星は「Yagami」で、登録番号9788、仮符号は1995EQ1です。記事では八神純子さんの事が紹介されています。小林隆男さんは群馬県大泉町で観測を行い、自動検索プログラムを作成して多くの小惑星を発見され、小林彗星(P/1997 B1)も見つけられています。八神純子さんの作曲された「ポーラー・スター」(1979年)ですが、リリースされた当時から気に入っており、新聞のTV欄で純子さんの名前があればテレビを見ていました。↑ 月刊天文ガイド2015年11月号(誠文堂新光社 2015年10月5日発行)↑ 小惑星ガイド欄で、小惑星に八神純子さんの命名があったことが書いてある。↑ コメットハンティング 新彗星発見に挑む/2011年4月30日/えびなみつる/誠文堂新光社。↑ 上記本P80~81 彗星や小惑星を発見されている小林隆男さんの紹介。↑ 上記本P89。小林さんが作られた移動天体の自動検出システム。【ポーラー・スターを歌う八神純子さん】↑ 八神純子さんと五輪真弓さんがポーラー・スターを歌った。↑ 八神純子さんと岩崎宏美さんがポーラー・スターを歌った。

2018.09.20

コメント(0)

-

八神純子さんと河合奈保子さん(7)バリ島とスコラ取材

1986年4月11日から4泊5日で、河合奈保子さんはハレー彗星を見に、インドネシアのバリ島に行きました。昼は雑誌「スコラ」の取材があり、夜は星の観望です。この時の取材写真は「スコラ創刊100号」に掲載され、表紙も奈保子さんでした。当初はオーストラリアで観望する予定でした。1986年の元旦も、ライオンのシャンプー「アクアミー」のコマーシャル撮りをするためオーストラリアに行っており、今回行けば4回目のオーストラリアでしたが、急遽バリ島に変更になりました。奈保子さんは1983年1月に撮影でバリ島に行ったので、今回は2回目ではないかと思います。↑ バリ島での河合奈保子さん/スコラ創刊100号/1986年6月12日発行/株式会社スコラ↑ スコラの表紙。↑ 当初はオーストラリアでハレー彗星を観望する予定だった。/Momocoの切り抜き/学習研究社。↑ ハレー彗星を見るのを楽しみにしている奈保子さんの記事/ 近代映画の切り抜き/近代映画社。↑ 楽しそうな奈保子さん。

2018.09.18

コメント(0)

-

八神純子さんと河合奈保子さん(6)奈保子さんとハレー彗星

1986年4月11日、河合奈保子さんはインドネシアのバリ島に行きました。当初はオーストラリアのシドニーでハレー彗星を観望する予定でしたが、出発予定日になって、奈保子さんのビザがワーキングビザなのに、他のメンバーは観光ビザとなっておりおかしいというクレームが入り、急遽行先がバリ島になりました。バリ島ではハレー彗星がどれか分からず、明るい星がハレーに違いないと考えて写真を撮っていた所、3日目にコーディネーターの方から、その明るい星は火星で、ハレーは別と指摘されたそうです。結局、その日の夜に本物のハレー彗星を観察することができました。周りに綿がかぶっているようで、望遠鏡では尾が短く見え、感動したとの事でした。1986年4月23日、河合奈保子さんが「夜のヒットスタジオ」に出演して「涙のハリウッド」を歌いました。古館伊知郎さんと芳村真理さんの司会で、奈保子さんがバリ島でハレー彗星の写真を撮ったことが紹介されました。奈保子さんは、「ハレー彗星は大きく見えると思っていたが、他の星と変わらない大きさで、周りが白くボケている感じだった」と説明しました。奈保子さんのハレー彗星の写真が紹介された後、奈保子さんが撮ったUFOらしきものの写真も紹介されました。奈保子さんの「涙のハリウッド」は大好きな曲です。シングル曲の中では「INVITATION」と並んで、どちらをベストに選んでも良いくらいです。テンポが良く、高音での伸びる声が自然にビブラートになっているところが気に入っています。↑ 河合奈保子さん。↑ 奈保子しんぶん/Vol.34 昭和61年(1986年)2月発行/芸映プロダクション・芸映友の会 河合奈保子FC編集部。「涙のハリウッド 4/1発売」↑ 1986年4月10日頃、ハレー彗星を見にオーストラリアのシドニーに行く予定が記事に書いてある。(結局、行先はインドネシアのバリ島に変更となる)奈保子さんがハレー彗星の本を持ち歩いて読んでいることや、衣装のブローチもハレー彗星になっていることが紹介されている。↑ かなりや Vol.28 昭和61年(1986年)5月発行/芸映プロダクション・芸映友の会 河合奈保子FC編集部。 「感激のハレー彗星観測レポート」。↑ 感激のハレー彗星体験記事が書いてある。↑ 奈保子さんが自分で撮ったハレー彗星の写真。↑ バリ島での奈保子さん。↓ 1986年4月23日、河合奈保子さんが「夜のヒットスタジオ」に出演。↓ 古館伊知郎さんと芳村真理さんが、バリ島で撮った奈保子さんのハレー彗星の写真を紹介した。↓ 奈保子さんのハレー彗星写真。コマと尾が写っている。↓ ハレー彗星を楽しそうに説明する奈保子さん。↓ UFOらしきものを撮ったということで紹介されたが、よくわからない。↓ 「涙のハリウッド /作詞 売野雅勇/作曲 林哲司/編曲 萩田光雄」を歌う奈保子さん。 この歌は伸びやかで聴いていて気持ちが良い。お気に入りの曲。↑ A面 涙のハリウッド /作詞 売野雅勇/作曲 林哲司/編曲 萩田光雄↑ B面 ジャスミンの夢飾り /作詞 売野雅勇/作曲 林哲司/編曲 萩田光雄(農協の共済のイメージソング)

2018.09.16

コメント(0)

-

沖縄のお土産

子供達は時々、沖縄に遊びに行ってはお土産を買ってきます。長女が那覇や伊江島で買ったお土産です。伊江島の手作りピーナッツ糖は美味しく、すぐに空になってしまいました。↑ 手作りピーナッツ糖。 封を開け、食べかけている所。

2018.09.14

コメント(0)

-

2018年9月10日の明け方

2018年9月10日の明け方です。

2018.09.13

コメント(0)

-

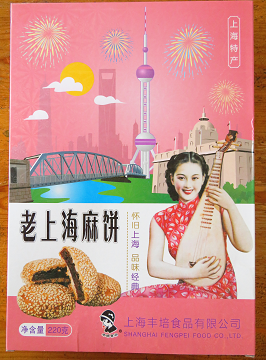

中国のお土産(1)2018年9月

上海と南京に遊びに行っていた長女が帰ってきました。中国語で頑張ったみたいです。皿の上に仰向けになったカエル料理を食べたと言っていました。お土産は「老上海麻餅」でした。↑ 「老上海麻餅」。↑ 6個入っていた。箱が大きすぎるのではないかと思った。

2018.09.12

コメント(0)

-

山口、山梨アンテナショップ/すみっコぐらしショップ

2018年9月9日、妻が来客用の「瓦そば」を買いに行くと言うので、東京駅八重洲側にある山口県のアンテナショップに付いて行きました。瓦そばは熱した瓦の上に茶そばと具を乗せて焼き、つゆにつけて食べます。家ではホットプレートを使用します。日本酒「原田」を試飲したり、ぶどうを食べ、宇部のワタリガニを使用した「おごっそ蟹せんべい」が紹介されていたので買いました。「鳩子の海」は、柳井市のあさひ製菓の菓子です。1974年に放送されたNHK朝の連続ドラマ「鳩子の海」から名づけられたものです。田舎に帰ると、時々柳井市の「菓子乃季」総本店に行って菓子を買ったりします。妻と別れた後、隣に山梨県のアンテナショップがあったので、「信玄アイス」を食べました。ソフトクリームに信玄餅3個と黒蜜が付いています。八重洲ブックセンタは開業40周年記念祭で、くじ引きをしていました。地下から8階まで、ゆっくり本を探しました。東京駅地下の東京キャラクターストリートにある「すみっコぐらし」のキッシュシュクレを買うかどうか迷い、妻に「欲しい?」とメールすると、すぐに「ほしい」と返事があり購入しました。夕方はOAZOの丸善で本探しをして帰りました。↑ 山口県の瓦そばの紹介。↑ 瓦そば。↑ 東京駅八重洲側の「おいでませ山口館」。↑ ぶどうの試食をした。↑ 「原田」の試飲をする。↑ 周南地域のうまいっちゃフェア。↑宇部の「おごっそ蟹せんべい」の紹介。↑ 初めて食べた。↑ 鳩子の海。 濃茶バージョン。↑ レジでいただいた。↑ 山梨のアンテナショップに行く。↑ ソフトクリームを注文する。↑ 信玄ソフト。↑ 山梨産のワインが置かれている。↑ 東京駅八重洲側。↑ 八重洲ブックセンター。開業40周年記念祭。↑ 東京駅地下の東京キャラクターストリートにある「すみっコぐらしショップ」。↑ すみっコぐらし X mimi et bon。↑ キッシュシュクレ。↑ キッシュシュクレを買って帰った。↑ 東京OAZOの丸善。(丸の内本店)

2018.09.11

コメント(0)

-

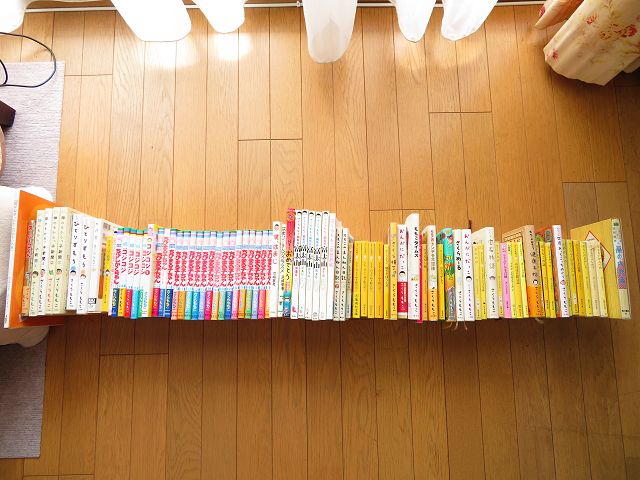

さくらももこさんの本

さくらももこさんが2018年8月15日に乳癌で亡くなられました。53歳でした。さくらももこさんの軽快な文章が好きで、読みながら思わず吹き出すことも多かったです。家にあるさくらさんの本をまとめて、床に並べてみました。数えると81冊でした。最近、田舎の母が老後の断捨離として、田舎にある本を全て売ろうとし、私の本を全て箱に詰めました。父がこっそり私に電話をして断捨離の事を教えてくれたので、びっくりした私はすぐに母に電話して、作業中断依頼をしました。母は昔も、断捨離として私のネガフィルムを全て処分しました。ネガがあると思っていたので、写真はほとんど知り合いにプレゼントし手元に持っていませんでした。河合奈保子さんを撮影した思い出のネガも無く、ショックを受けた事があります。先日田舎に帰り、詰められた30箱の封を開け、私が再度選別しました。10箱だけ残し、残りは処分することにしました。一つの箱の中に、さくらももこさんの本が7冊あります。ここに「ももこのしゃべりことば」があるので、それを含めると、持っている本は82冊になります。まだ持っていない本が色々あるので、気長に探していこうと思います。会社に入って半年後、シンガポールとマレーシアに5カ月ほど研修に行きました。シンガポールの日系レストランで酒を飲みながら、日本レコード大賞を見ました。ちびまる子ちゃんの主題歌である「おどるポンポコリン」を見た事が、ものすごく印象に残っています。オランダで生活していたとき、ホームドクター制度のため大病院に直接行けず、深夜に激痛になっても病院に行けないことが多々ありました。夜中にお腹が痛くて七転八倒し、正露丸を沢山飲んだら落ち着きました。病院に行くと盲腸だと分かりました。それから数年後、胃の辺りが激痛になりました。その頃、自分の尿を飲めば、薬が無くても自然治癒力が出ると本に書いてあったので、試しに毎朝飲んでみました。自分の尿なのに飲むとなると勇気がいりますし、飲むと必ず水のような便が出ます。痛みも落ち着いたので、飲尿は一週間でギブアップしました。一時帰国で病院に行くと、十二指腸潰瘍で傷跡が沢山写真に写っていると言われました。さくらももこさんの本を読むと、さくらさんは自分の尿を1年間飲んだと書いてあり、その忍耐力に驚きでした。↑ 家にあるももこさんの本。 (2冊は「はまじ」こと浜崎憲孝さんの本)。↑ さくらももこさんが8月15日に乳癌でなくなった記事。 2018年8月28日 朝日新聞。↑ 家にある本(1)。↑ 家にある本(2)。↑ 家にある本(3)。↑ 家にある本(4)。↑ 田舎にある本で、さくらももこさんの本7冊。 手元にはない「ももこのしゃべりことば」がある。↓ 家にある本の写真紹介。81冊。↑ さくらももこさんを悼む。 2018年8月30日 朝日新聞。↑ さくらももこさんの本が書店で売り切れ。 2018年8月31日 朝日新聞。

2018.09.08

コメント(0)

-

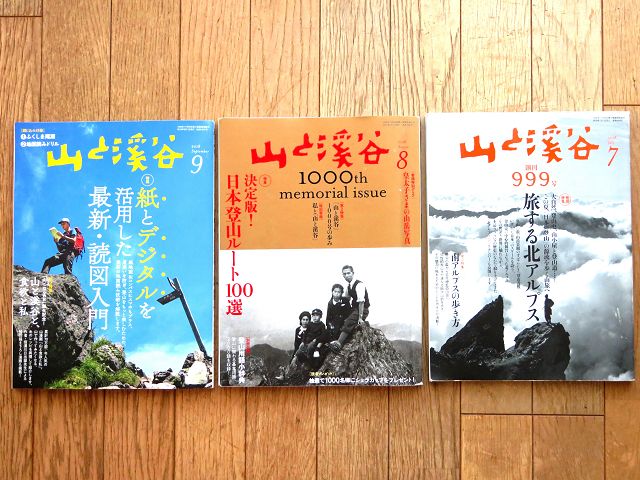

山と渓谷 創刊1000号

2018年8月号の「山と渓谷」は、創刊1000号でした。1930年に創刊号が出ています。山と渓谷の表紙の変遷についての記事があり、これを見ると時代の移り変わりが本当に良く分かります。雑誌の中にある1968年に撮影された北岳山頂の写真を見ると、山頂の足元は空き缶が沢山転がっており驚きでした。↑ 山と渓谷/山と渓谷社/999号、1000号、1001号。↑ 山と渓谷 創刊1000号。(2018年8月号)「山と渓谷」創業者である川崎吉蔵氏と家族のスナップ写真が表紙を飾る。写真は昭和23年頃、奥秩父。↑ 山と渓谷の表紙の変遷。 1930年5月21日の創刊号。↑ 創刊号~7号は表紙が同じデザインだった。8号~53号は写真が使われた。それ以外は403号までイラスト(絵画)が使用された。左は山下勇一郎氏のイラスト。東京美術学校在学中から登山をし、58年には深田久弥氏らとヒマラヤ旅行をしている。1965年に中央アンデスでクレパスに落ちて亡くなられた。↑ 右上は塚本閣治氏の絵と写真が表紙になっている。1962年に紫綬褒章を受賞されている。右下は井上俊雄氏の絵。写真やイラストを独自の感性で融合させた表紙。左は生沢朗氏で、井上靖の小説「氷壁」の挿絵も描いた。1971年には井上靖氏らとシルクロード、ヒマラヤを旅している。↑ 右は小林泰彦氏のイラスト。317号から403号まで86回、7年にわたり連載された。70年代前半のヤマケイの顔。左は近藤辰郎氏の写真。カメラマンとしてだけでなく、モデルとしても登場。404号から本格的な写真の時代になった。↑ 右は世界最強のクライマーであるラインホルト・メスナー氏。1986年に史上初の8000m峰全14座無酸素登頂を果たした。472号(1978年1月号)から1年間、表紙に登場した。撮影は1977年8月4日からイタリアのドロミテのガイスラー山群の麓、メスナーの故郷フィルネスをベースに行われた。左は70年代後半で、カメラマン新妻喜永氏がクライマーの川村晴一氏をモデルにして写真を撮っている。↑ 右は1980年代以降の紹介で、山の風景がメインとなってくる。左は一風変わったデザインの表紙として、石塚真一氏の漫画「岳」に登場する島崎三歩が表紙に載ったり、山の日のイメージキャラクター「ヤーマン」が登場している。↑ 1968年に撮影された北岳山頂の写真。山頂の足元は空き缶が沢山転がっている。

2018.09.07

コメント(0)

-

カメの糞

飼っているカメは、毎日立派な糞をします。水槽は毎朝バケツ二杯の水を入れ替えています。粘りのある茶色い糞で、水槽を傾けて汚れた水を出すとき、ケースにへばりつき苦労する日が多いです。食欲旺盛で、私が水槽に近づくと餌をねだる水掻きダンスをします。餌をやるまで水掻きを止めません。食べる量も毎年多くなります。急に餌を食べなくなる時がありますが、それは卵を産むサインです。一週間程度の断食の後で白い大きな卵を産み、再び食べ始めます。↑ 飼っているカメ。↑ 毎朝、バケツ二杯分の水替えを行う。奥に糞が付いている。↑ カメの糞。粘り気があり、ケースにへばりついている。取るのに苦労する。↑ 食欲旺盛なカメ。

2018.09.05

コメント(0)

-

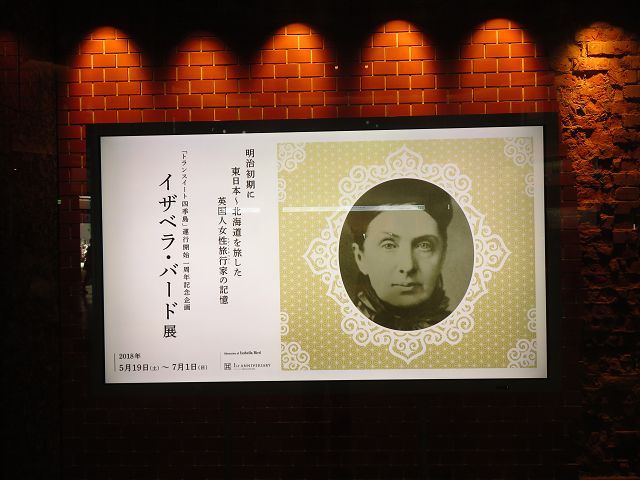

イザベラ・バード展

2018年6月24日に、東京ステーションギャラリーで、イザベラバード展を見ました。JR東日本のトレインスイート「四季島」の観光ルートと、1878年にイギリス人の女性イザベラ・バードが東北、北海道を旅行した地域に重なる所があり、展示で紹介がありました。イザベラ・バードの日本旅行は「イザベラ・バードの日本紀行(上)、(下)/イザベラバード 時岡敬子訳/講談社学術文庫」に詳しく記載があり、読むととても面白いです。日本の宿では蚤や蚊に悩まされ、障子の隙間からは男性達がこっそり覗いたり、三味線の音がうるさかったりと、苦労したようです。イザベラ・バードは22歳でアメリカ、カナダを旅行したのをきっかけに、オセアニア、日本、韓国、中国、ハワイ、中東、エジプトなどを回り、72歳で亡くなりました。もともと体が弱く、脊椎の手術を受けたり、首にコルセットを付けて一日中ベッドで横になるような生活が続きましたが、医者から転地療法を勧められ、旅に出ることになりました。あの時代に、よく長期旅行をしたなあと感心します。↑ イザベラ・バード展。東京ステーションギャラリー。↑ 東京駅構内。↑ JR東日本トレインスイート「四季島」の内部。↑ イザベラ・バード展。↑ イザベラ・バードの著書「Unbeaten Tracks in Japan」。↑ イザベラ・バードの旅支度。外套にスカート、ブーツ、蓑、鉢型の笠を被った。持参の荷物は柳行李2個で、50キロ。↑ 旅の持参品リスト。↑ 赤線はイザベラ・バードのルート。黒が「四季島」のルート。↑ イザベラ・バードが持参した日本地図。↑ イザベラ・バードは、チョコレートとブランデーを愛用していた。↑ 「四季島」の模型。↑ 四季島と東北の景色。↑ 伝統的な鉄瓶。↑ 北海道のアイヌの民族衣装。↑ 落雁、甘納豆。【読んだ本】↑ イザベラ・バードの日本紀行(上)、(下)/イザベラバード 時岡敬子訳/講談社学術文庫」↑ イザベラ・バードの山形路。アルカディア街道散策のススメ/渋谷光夫/無明舎出版。↑ 旅にとり憑かれたイギリス人 トラベルライティングを読む/窪田憲子・木下卓・久守和子編著/ミネルバ書房。

2018.09.03

コメント(0)

-

縄文展 一万年の美の鼓動

2018年8月25日、上野の東京国立博物館・平成館で、「縄文 一万年の美の鼓動」展を見ました。北海道から九州まで、色々な種類の縄文土器があり、前期、中期、後期でもデザインに大きな違いがでていることが分かりました。新潟県十日町で出土した火焔土器の、炎が燃え上がるようなデザインにも驚かされます。教科書の写真では大きさが分かりませんでしたが、実際に大きな土器を見ると迫力があります。本物の国宝土偶や、遮光器土偶を見ました。横や後ろも見ることができ、しっかり作られていました。猪形土製品があり、猪と子供のうり坊の人形がありました。うり坊は横の縞があり、両方とも肛門の穴がありました。青森市の三内丸山遺跡から出土した、小さな籠のポシェットもよく出来ており、感心しました。縦横に編んであり、中にはクルミが入っていたそうです。1㎝程度の小さい人形の土偶で、細い金属細工で作ったような姿が展示され、すごく印象的でした。メモするのを忘れてしまい、どこで発掘された物かが分からず、すごく後悔しています。昨日娘が博物館に行ったのですが、事前に詳しく説明していなかったので、娘もどれだったか分からなかったと言っていました。岡本太郎さんは1951年に縄文土器の素晴らしさに惹かれ、写真や論文を発表しました。大阪万博の太陽の塔のデザインも、縄文土器の影響があると言われています。↑ 上野の東京国立博物館・平成館「縄文 一万年の美の鼓動」展。↑ 東京国立博物館 平成館。↑ 国宝の縄文土器。↑ 火焔型土器。新潟県十日町市 笹山遺跡出土。↑ 土偶 合唱土偶。青森県八戸市 風張1遺跡出土。↑ 土偶 中空土偶。 北海道函館市 著保内野遺跡出土。↑ 土偶 縄文のビーナス 長野県茅野市 棚畑遺跡出土。↑ 土偶 縄文の女神。 山形県舟形町 西ノ前遺跡出土。↑ 土偶 仮面の女神 長野県茅野市 中ッ原遺跡出土。↑ 岡本太郎さん。↑ 岡本太郎さんが撮った写真。

2018.09.02

コメント(0)

-

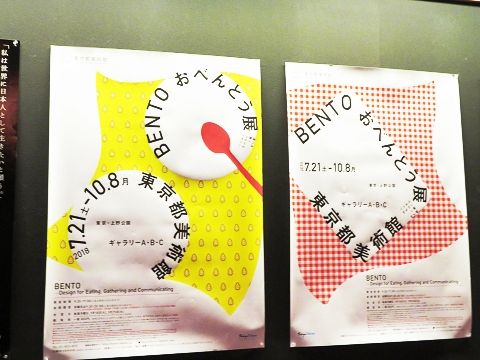

BENTO おべんとう展(東京都美術館)

2018年8月10日に東京都美術館で「BENTO おべんとう展」を見ました。京都市立芸術大学教授の小山田徹さんの作品「お父ちゃん弁当」が、とても印象に残りました。小学2年生のお嬢さんがアイデアとイメージを描いた指示書を父親に渡し、それを基に幼稚園児の息子さんの弁当を作ることを続けられています。散歩の時に見た植物や虫、地球の絵本で見た「噴火」、「傾斜地層」などもあります。お子さんの興味が良く分かるし、それを弁当で表現したことろも感心しました。沢山掲示されており、そのうちの一部を紹介します。指示書が弁当になるのはとても面白く、ぜひ会場で見てください。↑ BENTO べんとう展。(東京都美術館)↑ 小山田徹さん。↑ 「お父ちゃん弁当」↑ 「夏の大三角形」。息子さんが遠足でプラネタリウムに行く日の弁当。↑ 「ショートケーキ」。翌日が母親の誕生日とのこと。↑ 「クワガタの幼虫」。山で幼虫を見つけ、家で飼っている。↑ たまご(割ったとき)。↑ 「ピカイア」。脊椎(せきつい)動物の祖先。最初に神経の束ができ、その後に脊椎になったらしい。↑ 「噴火」。田舎の桜島の噴火が印象に残っていたのではないかとのコメントあり。↑ 「おとうちゃん」。↑ 「ライオン」。弟さんのリクエストでお嬢さんが指示書を描いた。↑ 「しまうまのおしり」。お嬢さんが図鑑を見てひらめいた。弟さんは「尻は嫌だー」と言ったらしい。↑ 「四つのプレート」。娘さんはプレートが気に入っているらしい。ケチャップの点々は火山を表している。↑ 「プレート・火山」。指示が細かい。↑ 「目つきの悪いフクロウ」。目つきの悪いという指示が笑える。↑ 「たいふう」。北半球と南半球で渦の方向が違うと娘さんに説明したが伝わらなかったとの事。↑ 「天の川」。七夕の日にちなんでお嬢さんから指示あり。↑ 「ズバリ大文字山」。大文字山に遠足に行くお嬢さん用の弁当。右の払いから登山し、左の払いから下山するそうです。↑ 「シルエットで浮かぶ富士山」。指示のある唐揚げは、卵焼きの下に埋めてある。↑ 「散り桜」。昨夕、鴨川の見事な桜吹雪を見たとの事。↑ 「蛇行する川と三日月湖」。これを弁当のアイデアにするとは驚いた。↑ 「傾斜地層」。娘さんの指示内容は素晴らしい。見入ってしまった。↑ 「火山」。娘さんが最近読んでいる絵本が「地球はどうできたか」。

2018.09.01

コメント(0)

全21件 (21件中 1-21件目)

1