2018年03月の記事

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

ビゴーの描いた明治展(2018年3月18日)

2018年3月18日に、東京・恵比須の日仏会館に行き、日仏会館ギャラリーの展覧会「ビゴーの描いた明治ー時代ヲ表ス風刺ト藝術」を見ました。ビゴーは1860年パリ生まれで、1882年に来日し、「トバエ」、「日本人の生活」など多くの風刺雑誌を創刊しました。絵を見ると、明治時代の日本人の仕事、生活を想像することができ、とても楽しいです。会場では、ビゴーの銅版画、水彩画、油絵、グワッシュ絵など色々と展示されていました。ビゴーの筆による「美好画」は立派でした。私が持っているビゴーを紹介している本は下記4冊です。最初の「ビゴー日本素描集」には詳細なビゴー年譜が付いており、明治時代とビゴー、関係する人々の事が良く分かります。1)ビゴー日本素描集 清水勲編 岩波文庫 (ビゴー年譜あり)2)続ビゴー日本素描集 清水勲編 岩波文庫3)ビゴーが見た明治職業事情 清水勲 講談社学術文庫4)ビゴーが見た日本人 風刺画に描かれた明治 清水勲 講談社学術文庫↑日仏会館 「ビゴーの描いた明治ー時代ヲ表ス風刺ト藝術」。↑ 東京・恵比須の日仏会館。↑ 日仏会館ギャラリー入口。↑ 家にあるビゴーの絵を紹介した本4冊。

2018.03.31

コメント(0)

-

長男の手料理

長男は学校などで缶詰状態のため、家で会うのは週に数回しかありませんが、会うと手料理を振る舞ってくれます。最近の料理です。2018年3月29日夜。↑ 卵は味が付いていた。醤油、みりん、酒などで漬けていたらしい。↑ ポテトサラダの中に、香ばしく焼いた鳥皮が入っていた。↑ 焼きネギと肉味噌。↑ 鳥皮揚げと大根おろし。↑ キノコの炊き込みご飯。↑ 三種類のハンバーグ。↑ 素揚げしたレンコンのトッピング。↑ ハンバーグの中にレンコンが入っている。↑ 大根おろし付きハンバーグ。2018年3月15日の夜↑ 焼いた豆腐のゆず味噌田楽。↑ ゆずがのっていた。↑ だし巻き卵といため玉ねぎのせ。↑ 酒は信州の「雲山」。料理に合うからと息子が買ってきた。↑ 豚ひれ肉の赤ワイン煮、キノコ炒め、きのこご飯。↑ 豚ひれ肉の赤ワイン煮、キノコ炒め↑ きのこご飯。2018年3月24日夜。↑ ズッキーニの粉チーズ焼きと生ハムのせ。トマトソースのせ。エリンギのステーキホタテ風。 野菜サラダ。↑ ズッキーニのトマトソースのせ。↑ 豚肉のトマトソース煮。2018年3月24日昼。↑ チャーシュー入りチャーハン。

2018.03.30

コメント(0)

-

パンダ(2018年3月18日)

2018年3月18日に上野公園でパンダを見ました。開園前から長蛇の列で、パンダを見るための整理券を取るのが大変です。昼前にお目当てのシャンシャンを見ることができましたが、昼寝をしていました。↑ 子供のシャンシャン。 台の上で寝ている。↑ 目を閉じて寝ているシャンシャン。↑ 母親パンダのシンシン。↑ 父親パンダのリーリー。

2018.03.29

コメント(0)

-

古い道具とむかしのくらし展

2018年3月11日に、千葉県香取市佐倉の千葉県立中央博物館の大利根分館で、古い道具とむかしのくらし展を見ました。白黒テレビなど、小さい頃に家にあった製品を見ると、とても懐かしい感じがします。100年前から最近までの教科書の内容も比較できました。100年前の教科書の方が難しいかも。コッペパンと鯨の竜田揚げの給食の展示がありました。私が小学校の時は、時々鯨肉が出ていましたが、甘露煮のようだった記憶があります。ビニールに入った麺とカレーの日もありました。プリンにストローを刺して引き抜き、髪の毛のようにした事もありました。↑ 千葉県立中央博物館の大利根分館↑ 千葉県香取市佐倉の位置。↑ 懐かしい品々。↑ 白黒テレビ。家にあった白黒テレビは、ダイヤルを回しすぎて取れてしまった。↑ カラーテレビ。↑ レコードプレーヤー。↑ トースター。↑ ワープロ、ゲームボーイ。↑ 八ミリフィルム映写機。 炊飯器。↑ 昔の弁当箱。↑ 丸いちゃぶ台がある。↑ 振子時計。↑ 常備薬。使った薬だけ支払う。↑ 小学校の教室にあった用具。↑ 教科書、ノート。↑ 明治時代(約100年前)の教科書。明治33年 修身経典 尋常小学校用巻三(3年)現在の道徳。↑ 明治37年 尋常小学読本 二 (2年)。↑ 昭和の教科書(約60年前) 昭和24年 国語上(4年)。↑ 昭和24年 小学生のさんすう(4年)/昭和25年 学習雑誌 学研の「3年の学習」。↑ 平成22年 現在の教科書。 ↑ 大きなそろばん。赤帽。ランドセル。↑ 昭和30年頃の給食。 コッペパンと鯨の竜田揚げ。↑ 給食用の鍋。↑ 昔の佐原の風景。↑ 水戸黄門でお馴染みのうっかり八兵衛さん(高橋元太郎さん)ご来館。

2018.03.28

コメント(0)

-

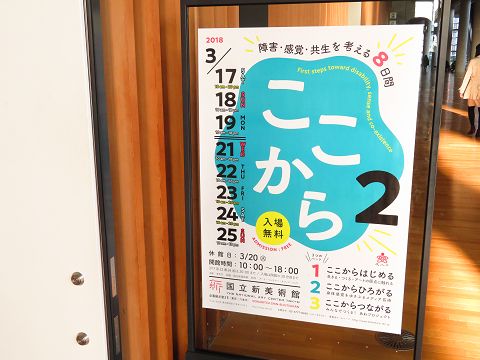

ここから2 ──障害・感覚・共生を考える8日間

2018年3月17日に、東京新美術館で「ここから2-障害・感覚・共生を考える8日間」を見ました。「障害・感覚・共生を考える」というテーマで、障害のある方たちの作品や、文化庁メディア芸術祭の受賞作などから選ばれた、障害に関連する作品などが展示されていました。撮影可の作品について、一部を紹介します。↑ 東京新美術館で「ここから2-障害・感覚・共生を考える8日間」↑ 「パラスポーツと未来を突き動かすグラフィックマガジン『GO Journal Issue 01』の紹介。↑ 辻紗絵さん。陸上女子短距離。↑ 山本篤さん。陸上走り幅跳び。↑ クリエイティヴ・ディレクター 蜷川実花さん。↑ 杉浦茂さんの作品展示。↑ 杉浦茂さん「少年西遊記」。↑ 杉浦茂さん。「少年西遊記」。↑ 五十嵐大介さん。↑ 五十嵐大介さん。「ディザインズ」。↑ いがらしみきおさん。↑ いがらしみきおさん。「誰でもないところからの眺め」。↑ 吉本浩二さん。↑ 吉本浩二さん。「寂しいのはアンタだけじゃない」。↑ 久野遥子さん。↑ 久野遥子さん。「Airy Me」。↑ ジャン=シャルル・ムホッティ=マロロさん。↑ ジャン=シャルル・ムホッティ=マロロさん。"The Sense of Touch"。↑ OTON GLASS。 この眼鏡を掛けて標示の言葉を見ると、付属のイヤホンから自動的に日本語の音声が聞こえる。ボタンを切り替えると、英語音声になる。↑ 眼鏡で表示を見ると、自動的に標示の日本語が聞こえてくる。↑ 会場のショップで、吉本浩二さんの「寂しいのはアンタだけじゃない」1~3巻を買って読む。今まで知らなかった世界が描かれており、驚く。

2018.03.26

コメント(0)

-

ビュールレ・コレクション

2018年3月17日に、東京・国立新美術館で「至上の印象派展 ビュールレ・コレクション」を見に行きました。スイス・チューリッヒにあるエミール・ビュールレ氏の個人美術館の絵が日本に来ています。2008年に同コレクションの内、有名な絵画4点が盗難に遭いました。最終的にその4点は戻りましたが、警備の問題もある事から閉館となり、ビュールレコレクションは2020年からチューリッヒ美術館で展示されることが決まり、美術館の改修期間中に日本に絵が来ています。一番の目玉は、ポスターに「絵画史上、最強の美少女」とある通り、ルノワールの「イレーヌ・カーン・ダンヴェール嬢(可愛いイレーヌ)」です。私がオランダで生活し始めた時、骨董店でこの「可愛いイレーヌ」の複製画を買い、部屋に飾っていました。銀行家ルイ・カーン・ダンヴェール伯爵の8歳の長女イレーヌを描いた絵で、あどけない表情が可愛らしいです。実際の絵を見た時、ブラウスの胸の部分が光っているので不思議に思いましたが、近くからよく見ると白い絵の具が盛り上がっており、ライトの光が当たって輝いて見えた事が分かりました。モネの「睡蓮の池、緑の反映」は高さ2m、横4mの大作で、写真撮影可なので撮りました。盛り上がった絵の具のタッチを見るのがとても面白かったです。2008年2月に盗まれた絵は、セザンヌの「赤いチョッキの少年」、ドガの「リュドヴィック・ルピック伯爵と娘たち」、モネの「ヴェトウィユ近郊のヒナゲシ畑」、ゴッホの「花咲くマロニエの枝」で、モネとゴッホの絵は同じ月にチューリッヒで発見され、セザンヌとドガの絵は、2012年に容疑者がベオグラードで捕まった事で見つかりました。今回の展示会では、4点とも見ることができました。↑ 東京・新国立美術館 「至上の印象派展 ビュールレ・コレクション」↑ 可愛いイレーヌ。 ルノワール「イレーヌ・カーン・ダンヴェール嬢」↑ 手前から。 ①マネの「ベルヴュの庭の隅」 ②モネの「シヴェルニーのモネの庭」 ③ドガの「リュドヴィック・ルピック伯爵とその娘たち」 ④ ロートレックの「コンフェッティ」 ↑ 国立新美術館。↑ モネ 「睡蓮の池、緑の反映」。

2018.03.25

コメント(0)

-

機窓 福岡→羽田 2017年12月2日(3/3)愛知~羽田/角煮饅頭

飛行機は名古屋から豊橋、浜松と遠州灘を進み、伊豆半島の沖を通り、房総半島の木更津、君津付近から羽田空港に進入しました。長崎で買った家族土産は、長崎・岩崎本店の「大とろ角煮まんじゅう」です。私はこの饅頭が大好きで、長崎では店で作り立ての饅頭を頬張るのが楽しみです。↑中央は名古屋市。左は、半田市、碧南市。右側は西尾市。↑ 左側は西尾市、右は岡崎市、その奥は豊田市。↑ 名古屋遠景。↑ 岡崎市と豊田市。↑ 右下は蒲郡市と三河湾。↑ 豊橋市。↑ 左側は豊橋市、中央の黒い部分が浜名湖、右側は浜松市。↑ 浜松市。↑ 左側は浜松市、中央の黒い部分が天竜川。左側は磐田市。↑ 左側から磐田市、袋井市、掛川市。↑ 房総半島の木更津市上空から羽田空港に進入する。 中央は君津市。↑ 君津の火力発電所など、工業地帯。↑ 東京湾と船舶の光。↑ 羽田空港に着く。↑ 長崎・岩崎本舗の大とろ角煮まんじゅう。↑ 本当に美味しい。

2018.03.24

コメント(0)

-

機窓 福岡→羽田 2017年12月2日(2)京都~名古屋

京都、奈良を通り、名古屋、四日市など伊勢湾の都市が良く見えました。↑ 京都市、奈良市。↑ 大阪から京都(淀川)、生駒山地、奈良市、橿原市付近。↑ 奈良盆地。↑ 高槻市、枚方市、茨木市、生駒山地付近。↑ 笠置山地を進む。 名張市、上野市。↑ 伊勢湾が見えてきた。 津市、亀山市、四日市市、名古屋市。↑ 松阪市、津市、亀山市、四日市市。↑ 伊勢湾上空。↑ 名古屋市と中部国際空港。↑ 常滑市、名古屋市、半田市、碧南市。↑ 中部国際空港。↑ 知多半島と知多湾。↑ 名古屋市、半田市、碧南市。

2018.03.23

コメント(0)

-

機窓 福岡→羽田 2017年12月2日(1)福岡~大阪

2017年12月2日、SKYで福岡空港から羽田空港に移動しました。福岡からすぐに雲の中に入りましたが、四国上空で少し地上が見え始め、大阪市内は良く見えました。機内の光が窓に反射して写真に写りこむので、今後は色々と対策を考えていきたいと思います。↑ 福岡空港の離陸。↑ 愛媛県新居浜市上空。↑ 香川県丸亀市上空。↑ 大阪市内と淀川が見えてきた。↑ 神戸市。 中央は神戸空港、ポートアイランド。 その近くは六甲アイランド。↑ 関西国際空港。↑ 大阪湾。 手前の関西国際空港から、泉佐野市、堺市、大阪市、尼崎市、芦屋市、神戸市、神戸空港と湾に沿って続く。↑ 大阪市。↑ 生駒山地を越えると奈良県。

2018.03.22

コメント(0)

-

長崎・出島和蘭商館跡

JR九州の観光列車「或る列車」が14時53分に長崎駅を出発するので、写真を撮ろうとグラバー庭園から急いで路面電車で長崎駅に行くも間に合わず、2分前にすでに出発していました。残念ですが、またいつかチャンスがあれば撮影したいと思います。路面電車で引き返し、「出島和蘭商館跡」を見学しました。出島は1636年にポルトガル人の住居用に造られた人工島ですが、1639年に鎖国令が出され、ポルトガル人は入国禁止になり、その後1641年に平戸のオランダ商館が出島に移されました。ここは興味を引くものが沢山ありすぎ、困るほどです。特に面白いと思ったものを一部紹介します。① ヘトル部屋の上に造られた物見台。有名な川原慶賀の「蘭船入港図」には、物見台でオランダ人が望遠鏡で長崎に入港するオランダ船を覗いている姿が描かれています。絵の中の白い服の男性はシーボルトで、その横が妻の滝、子供のイネと言われています。② 天球儀(1844年)。天球を外から見たように描かれているため、地上から見る星座とは逆です。絵を見ていると、ヘルクレス座のそばに「ケルベルス座」が描いてあるのに気付きました。「ケルベルス」は頭が3つある地獄の番犬です。天球儀では、犬ではなく蛇として描かれています。今は全天88星座に決まったため「ケルベルス座」は消滅し、ヘルクレス座に含まれました。③ 阿蘭陀通詞・木本正英の英和辞書、仏日辞書、蘭日辞書など。よく辞書を作ったなと感心します。↑ 出島和蘭商館跡。↑ 川原慶賀の「蘭船入港図」。白い服のシーボルト、その右は妻子の滝とイネと言われている。↑ ヘトル部屋(次席商館長の部屋)に造られた物見台。↑ 夜に撮影した物見台と冬の星座。オランダ人も夜に物見台から星を見たかもしれない。↑ 水門。出島で取引される品物は、全てここで荷揚げ、積み込みが行われた。↑ 塀。↑ 出島の街並みが少しずつ復元されている。↑ オランダ一番船船長の部屋。一般の船員は、係留の船中で生活したらしい。 ↑ 一番船船長の部屋。↑ 一番船船長の部屋。↑ オランダ商館員の部屋。一等書記官ヘルマヌス・スミットが出島で亡くなり、遺品が競売にかけられて持ち物リストが残り、それを元に部屋の再現ができたとの事。↑ オランダ商館員の部屋。↑ 輸出される伊万里焼。↑ 地球儀。↑ 天球儀(1844年)。星座の絵が描かれている。↑ 右下に「ケルベルス座」がある。現在は全天88星座になり、「ケルベルス座」は消滅した。ヘルクレス座の横に蛇の絵があったので気が付いた。↑ みなみじゅうじ座、みなみのさんかく座など、南半球でしか見られない星座が描いてある。↑ 左側にろくぶんき座、りゅうこつ座など、遠洋航海に必要な道具や船の一部の名前がある。オランダと日本を、喜望峰、インド洋、マラッカ海峡、東シナ海を通り、星の位置や時計を使い、緯度、経度を確認しながら航海してきた事を考えると、驚きでいっぱいの気持ちになる。↑ 出島を通じて日本にもたらされたものとして、ビールやジンの酒類、コーヒー、チョコレート、ドロップ、バター、チーズ、ハム、ソーセージ、カメラ、レンズ、時計、ピアノなど多くの物がある。↑ 出島から日本に、象、ラクダ、ハリネズミ、オラウータン、ロイアルト(ナマケモノの一種)などが紹介された。↑ 出島から日本に持ち込まれた砂糖は、長崎から小倉へ運ばれたが、その街道では砂糖菓子の文化が花開いた。↑ シーボルト著「日本」。シーボルトが1823年~1829年まで日本で収集した資料を元に出版した。↑ シーボルト著「日本」。↑ 阿蘭陀通詞の本木正栄らが編集した英和辞書。4年かけて1814年に完成。↑ 英和辞典。トリモチ(birdlime)、官名(教主)Bishop、ビスコイト(ビスケット)biscuit、くつわ bit など、当時良く使われた言葉なのかなと想像する。↑ 佛郎察辞範草稿。阿蘭陀通詞の本木正栄が商館長ヘンドリック・ドゥーフの指導のもとに1804年過~1817年に編纂した仏日辞書。↑ フランス語と日本語で、月の名前が記載されている。↑ ドゥフ・ハルマ辞書。商館長ヘンドリック・ドゥーフと阿蘭陀通詞で作った蘭日辞書。↑ 杉田玄白の蘭学事始。杉田玄白らの解体新書。↑ 出島の土の中から見つかった西洋陶器のかけら。↑ オランダ・デルフト陶器。↑ オランダ・マッカム焼き。 オランダの友人がマッカムに住んでいて、年賀状を送っている。↑ 出島の遊女の紹介。↑ 川原慶賀の「蘭船入港図」。この絵は気に入っている。↑ ビリヤードをしている。↑ オランダ人の食事。

2018.03.21

コメント(0)

-

大浦天主堂/旧グラバー住宅/三菱重工長崎造船所

長崎の大浦天主堂、グラバー庭園、そして三菱重工長崎造船所に入渠するLNG運搬船の写真です。グラバー庭園はあまりにも有名な場所なので、内部の写真は割愛します。大浦天主堂の先にグラバー庭園があります。庭の一番高い所には、旧三菱第二ドックハウスがあり、これは対岸の第二ドックのそばにあった建物を移築したものです。上野彦馬が撮影した坂本龍馬の等身大のパネルがありました。旧グラバー住宅では、グラバー氏と妻つるの写真が紹介されていました。LNG船が三菱重工長崎造船所に入渠するため港に入ってきました。タグボートが船の方向を変えて、入渠できるようにしていました。↑ 大浦天主堂。修理中。↑ グラバー庭園の丘を登っていく。↑ 旧三菱第2ドックハウス。対岸の第2ドックそばにあった建物を移築した。↑ 第2ドックハウスからの景色パネル。世界遺産の建物が紹介されている。①長崎造船所・第3船渠。②長崎造船所・占勝閣。③長崎造船所・旧木型場。④長崎造船所・ジャイアント・カンチレバークレーン。↑ 坂本龍馬の等身大写真。↑ 上野彦馬が撮影した。↑ ドックハウス前の公園。↑ 西洋料理発祥の碑。↑ 旧グラバー住宅。↑ グラバー氏。↑ 妻のつる。↑ 稲佐山と長崎造船所。↑ 長崎造船所第2ドック。↑ 第2ドックの中。↑ 三菱重工長崎造船所・香焼(こうやぎ)工場。右側の小さい島は、髙鉾島。↑ LNG船が入ってくる。↑ タグボートが船体に近づく。↑ 右舷にもタグボートが近づく。↑ LNG船が造船所前に来た。↑ タグボートの力を借りて、船体の方向を90度変える。↑ ヤードに向かう。↑ ボウリング発祥の地。

2018.03.19

コメント(0)

-

長崎・軍艦島(3/3)上陸

軍艦島(端島)に上陸しました。2001年に三菱マテリアル株式会社から長崎市に島の所有が移り、今は市が許可した見学通路しか通ることができません。軍艦島は1974年1月15日に閉山し、同年4月20日に全ての住民が島から離れました。身の回りのものしか持ち出すことができず、部屋にある生活用品、家電製品はそのまま置いて行かざるを得なかったそうです。部屋には当時の物が置いたままになっています。坑内での事故に巻き込まれないよう、家族はいつも心配していたそうです。隣の家の音や声も良く聞こえ、トイレで出した物が下水管を通ってアパートの下まで落ちるのですが、その音も筒抜けだったそうです。プライベートはあまりないものの、共同生活をしている分、人間関係はとても強かったという話を聞きました。今後、見学コースが拡張される可能性もあり、その時はまた行きたいと思います。↑ 船が軍艦島のドルフィン桟橋に接岸し、皆が島に上陸した。↑護岸の石積みは、「天川(あまかわ)の護岸」と呼ばれ、石灰と赤土を混ぜた天川(あまかわ)という接着剤を使った石積みになっている。 ↑ 赤いレンガの建物は、総合事務所跡。↑ 事務所跡の中には、共同浴場があった。炭鉱作業者は真っ黒になった体を、海水の風呂で綺麗にし、最後は別に造られた真水の風呂に入って出たとの事。↑ 丘の上には燈台と水の貯蓄槽がある。下は第二竪坑桟橋跡。↑ 第二竪坑桟橋跡。ほとんど建物が崩壊しているが、ここには巨大な鉄の櫓(やぐら)が建っており、巨大な滑車が設置され、巻き付けたワイヤーロープで作業員を載せたケージが昇降していた。↑ 石炭の採掘がされていた頃は、24時間操業で島全体が不夜城の状態だったので、燈台は無かった。閉山後に島に光が無くなったので、船舶航行用に燈台が設置された。↑ 会議室、鍛治工場。↑ 見学ルートが決まっており、島の南東部分だけが認められている。↑ 左は仕上工場跡。その横は1916年(大正5年)に建てられた30号棟。↑ 30号棟は鉱員住宅で、日本最古の7階建て鉄筋コンクリート造りの高層アパート。↑ 植物が生えている。↑ 劣化が激しい。↑ 台風の影響が大きく、窓も壊れたまま。↑ 右は30号棟、真ん中は26号棟、左は31号棟。↑ 天川の石積み。↑ 建物の劣化が激しい。↑ 奥は端島小中学校。左は65号棟。↑ 学校の窓。↑ 1958年(昭和33年)にできたこの小中学校は、5階と7階が中学校、6階は講堂、図書館、音楽室。4階から下は小学校。1970年(昭和45年)には体育館や給食施設も新設された。給食を運ぶエレベーターもあった。右側にある連続した支柱枠は、石炭を貯炭場に運ぶためのベルトコンベアーの支柱。↑ 端島小中学校を東側から撮影。↑ 台風から島を守る護岸。丘の上は端島神社の祠が見える。↑ アパートの階段。↑ 各棟を結ぶ渡り廊下が沢山造られており、一階まで下りなくても良い。端島神社の鳥居と祠。↑ 土地が無いので、9階建てのアパートの屋上に幼稚園が造られた。ウォータースライダー付の滑り台がある。最盛期は200人近い幼稚園児がいたとの事。↑ 人が住まなくなり、植物が生きている。

2018.03.18

コメント(0)

-

長崎・軍艦島(2)軍艦島の外観

遊覧船から軍艦島の周りを見ることが出来ました。1974年(昭和49年)に炭鉱を閉山し、住んでいた人たちが島を離れることになりました。軍艦島は東西160m、南北480m、周囲約1,200mの小さな島ですが、約5,000人の人たちが生活していました。島には炭鉱施設はもとより、日本最古の鉄筋コンクリート造りの高層アパート、小中学校、病院、商店、映画館、パチンコホール、スナック、遊郭、屋上菜園、郵便局、共同浴場、海底ケーブル、海底水道などの施設があったことに驚きます。↑ 軍艦島全景。↑ 島の南側。先端部分には1958年にできたプールがあった。25mプールと幼児用プール。画面左の建物は30号棟で、1916年(大正5年)に建てられた日本最古の鉄筋コンクリート造りの高層アパート。↑ 右側30号棟の横は、31号棟アパート。↑ 許可を得て釣をする人たち。↑ 30号棟、31号棟、端島燈台。↑ 31号棟。↑ 上にある建物は3号棟の職員社宅(幹部用、風呂付)↑ 51号棟。↑ 48号棟。↑ 59号棟。↑ 60号棟、61号棟。↑ 島の北側。↑ 端島小中学校。↑ 65号棟。↑ 端島病院。

2018.03.17

コメント(0)

-

長崎・軍艦島(1)長崎港~軍艦島

長崎の港から予約していた船に乗り、「軍艦島(端島)」に行きました。長崎港から19km沖合にある海底炭田がある島で、1974年に炭鉱は閉鎖されましたが、2015年に産業遺産として世界文化遺産に登録されました。長崎港からは三菱重工長崎造船所を見ながら沖へと進みます。途中は波が高く、船の窓側は防波用のシートで被われました。30分もすると、軍艦島(端島)が見えてきました。↑ 常盤桟橋。↑ 予約していた船に乗る。↑ 長崎港。↑ 稲佐山。↑ 液化天然ガス(LNG)運搬船.↑ 三菱重工長崎造船所。↑ ミサイル護衛艦「しらぬい」。↑ ミサイル護衛艦「あさひ」。↑ ミサイル護衛艦「あしがら」。↑ ミサイル護衛艦「あしがら」。↑ ドックヤード。↑ ながさき女神大橋。↑ 神の島協会と岬のマリア像。↑ 岬のマリア像。↑ 伊王島大橋。波が高いので、波除けの透明シートで覆われた。↑ 軍艦島(端島)が見えてきた。

2018.03.15

コメント(0)

-

長崎・平和公園

長崎の平和公園に行きました。小学校の修学旅行以来です。長崎の彫刻家・北村西望氏の平和祈念像、平和の泉にある少女の手記が刻まれた石碑を見ました。ここは長崎刑務所浦上刑務支所があった所で、その跡が紹介されていました。浦上天主堂に行こうとして公園の横を下ると、美しい紅葉が目に入りました。↑ 長崎平和公園。↑ 長崎の彫刻家・北村西望氏の平和祈念像。↑ 平和の泉。↑ 平和の泉にある少女の手記の石碑。↑ 公園入口にある案内図。↑ 長崎刑務所浦上刑務支所跡。↑ 公園の横にあった降り口。↑ 紅葉が美しかった。

2018.03.14

コメント(0)

-

長崎・稲佐山から出島、思案橋横丁

長崎・稲佐山山頂を21時30分過ぎに出発し、道なりに下っていきました。浦上川を越えて出島まで行くと、復元された商館の物見台の上には、オリオン座と冬の大三角がはっきり見えました。23時頃に出島近くのホテルに入り、やっと荷物を降ろしました。その後思案橋横丁まで歩き、特製皿うどんを頂きました。↑ 長崎・稲佐山山頂。↑ 稲佐山を歩いて下る。誰にも会わない。↑ 時々、夜景が見える。↑ 途中で淵神社行きの路地の階段があった。↑ 稲佐山の斜面に、沢山ホテルが建っていた。↑ どんどん下る。↑ 旭大橋。↑ 旭大橋で浦上川を越える。↑ 路面電車。↑ ひたすら歩く。↑ 出島和蘭商館跡が見える。↑ 出島和蘭商館跡↑ 商館が復元されている。↑ ヘトル(商館長次席)部屋。屋根に物見台がある。↑ 物見台の上には、オリオン座と冬の大三角が見える。↑ 旧長崎内外クラブ。↑ 旧長崎神学校。↑ 長崎・思案橋横丁。↑ 思案橋横丁。↑ 中華料理屋 よこはま。↑ 皿うどん。美味しかった。

2018.03.13

コメント(0)

-

長崎市・稲佐山山頂からの景色

長崎市・稲佐山山頂からの夜景です。途中から稲佐山展望台に登り、再度写真を撮りました。寒くて震える中で写真を撮ったところ、手持ちのため、ほとんどぶれてしまいました。沢山撮れば、中にはぶれない写真もあると考えて撮ったため、似たような写真が多くなりましたが、ご容赦下さい。↑ 長崎港の1,000万ドルの夜景。↑ 夜空に見える星座はオリオン座。↑ 稲佐山電波塔。↑ 稲佐山展望台の中のパネル。↑ 福山雅治さん。長崎市出身。↑ 電波塔は色々な色にライトアップされていた。↑ 展望台の屋上。↑ 展望台から改めて写真を撮る。↑ 長崎女神大橋。

2018.03.12

コメント(0)

-

長崎駅から稲佐山山頂へ

2017年12月1日、佐賀駅から787系つばめに乗り、長崎駅に行きました。長崎1,000万ドルの夜景を見たくて稲佐山ロープウェー淵神社駅にいくと、残念ながら修理のためロープウェーは休止中でした。ロープウェーならば5分で山頂に行けると考えて10キロ以上ある荷物をそのまま持ってきたのですが、駅のロッカーに入れておくべきだったと後悔しました。二つのカバンを肩に掛けて稲佐山を目指すことにし、住宅街の細い路地の坂道を歩いて行きます。ライトアップされた電波塔と路地の景色を見ていると、学生の頃に住んでいた広島市南区にある黄金山の景色にとても似ていることに気が付き、驚きました。黄金山も山頂に電波塔があり、広島市内の夜景を撮影するため、夜に塔を見ながら住宅街の細い坂道を登って行った事を思い出し、懐かしい気持ちになりました。やっと大きな道に出たので、稲佐山に向けて道なりに進みました。稲佐山山頂から見る長崎の夜景は美しく、景色を堪能しましたが、冷たい風が吹き付けてくるので、ずっと震えていました。長崎駅から淵神社まで30分、淵神社から住宅街を通って大きな道に出るのに30分、そこから山頂まで30分で、結局1時間30分掛かってしまいました。↑ JR九州787系つばめ 長崎行き。↑ 特急つばめの自由席。↑ 長崎駅到着。↑ 長崎駅にある眼鏡橋の模型。↑ 葉加瀬太郎さんの「長崎夜曲」の紹介。↑ 長崎駅構内のクリスマスイルミネーション。↑ 長崎駅遠望。↑ 浦上川と稲佐橋。奥には稲佐山があり、赤い電波塔が見える。↑ 稲佐山ロープウェー淵神社駅。ロープウェーは運休でがっかりした。↑ 淵神社。↑ 淵神社から稲佐山まで歩くことにする。↑ くねくねと住宅街を歩く。↑ 広島市南区の黄金山への道を思い出す。住宅街を抜ける景色、雰囲気がとても良く似ている。↑ 荷物が10キロ以上あるので、荷物を左右均等にして肩に掛けた。後悔することしきり。↑ 細い道を進んでいく。↑ 稲佐山の電波塔が目印。↑ やっと大きな道に出た。↑ 住宅街を見ながら歩く。↑ ひたすら歩く。とても寒い。↑ 林の間から夜景が見えた。浦上方面。↑ 歩く人は私だけで、誰とも会わなかった。↑ バス停が近くにあった。↑ 稲佐山遊歩道に入る。↑ 稲佐山ロープウェー山頂駅。これが動いていたら、5分で来れたはず。↑ 電波塔。↑ 長崎市夜景。長崎の夜景を見るのは2回目。小学校の修学旅行で対岸の矢太樓(やたろう)というホテルに宿泊し、景色を見た記憶がある。

2018.03.11

コメント(0)

-

佐賀県鳥栖駅 外国製古レール /サガン鳥栖

佐賀県鳥栖駅で必見なのは駅舎の支柱として使われている外国製古レールです。プラットフォームの支柱には、明治時代に製造されたイギリスCAMMELLS社、ドイツUNION社、KRUPP社の名前が入ったレールがあります。九州新幹線の新鳥栖駅ができましたが、急がないときは在来線で鳥栖駅に行き、レール支柱を見ます。駅前にはベストアメニティスタジアムがあり、サガン鳥栖のホームグラウンドです。駅の近くには明治38年(1905年)製造の268号機関車が展示されていました。↑ JR九州 鳥栖駅。↑ イギリスCAMMELLS社の古レールを使った駅舎の支柱。↑ 鳥栖駅前のベストアメニティスタジアム。↑ 鳥栖駅前。↑ 787系リレーつばめ。↑ 九州のサッカーチーム。↑ 268号機関車。 230型機関車として明治38年(1905年)北越鉄道用に造られ、鳥栖駅に来たものです。

2018.03.10

コメント(0)

-

プラド美術館展 ベラスケスと絵画の栄光

2018年3月4日、東京上野の国立西洋美術館で「プラド美術館展 ベラスケスと絵画の栄光」を見ました。日本スペイン外交関係樹立150周年記念として、ベラスケスの名画が7点来ていました。スペイン王フィリペ4世と長男のバルタサール王太子の絵は注目でした。王太子はハプスブルグ家の将来を期待され、オーストリア王女マリアナと結婚する予定でしたが、17歳の時、天然痘で亡くなってしまいます。昔、プラド美術館に行きましたが、あまりの絵画の多さにびっくりし、駆け足で回りました。印象的だったのは、ベラスケスがマルガリータ女王を描いた「ラス・メニーナス」、ゴヤの「裸体のハマ」と「着衣のハマ」、「我が子を喰らうサトゥルヌス」などです。↑ スペイン王フィリペ4世の長男のバルタサール王太子。↑ ベラスケスの絵画7点。向かって右側から、①戦争の神「マルス」②セビリアの彫刻家「ファン・マルディネス・モンタニエースの肖像」③王太子の遊び相手だった「バリェーカスの少年」④6歳の王太子を描いた「王太子バルタサール・カルロス騎馬像」⑤狩り好きだったフィリペ4世の「猟銃服姿のフィリペ4世」⑥紀元前3世紀のギリシャの哲学者「メニッポス」⑦新約聖書の場面である「東方三博士の礼拝」。これはベラスケスの妻と娘をモデルにしたと言われている。

2018.03.09

コメント(0)

-

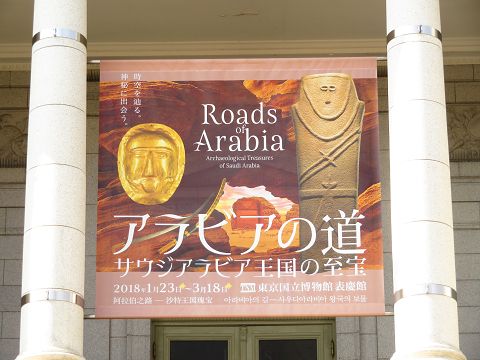

アラビアの道 サウジアラビア王国の至宝

2018年3月4日、東京国立博物館表慶館で「アラビアの道 サウジアラビア王国の至宝」展を見ました。サウジアラビア国王の至宝が初めて日本で公開され、100万年以上前の石器から20世紀に至るまでの文化財を見ることができました。アラビア半島の交易の歴史が分かり、とても興味深かったです。一部ですが写真を載せます。↑ 東京国立博物館表慶館で「アラビアの道 サウジアラビア王国の至宝」展↑ アラビア半島地図。↑ 前3,500~前2,500年頃の人形石柱。↑ 前2,900~前2,600年頃の像。祈る男。↑ 樹脂香料(乳香、没薬)の交易の説明。↑ 乳香。↑ 没薬。↑ 柱の台座、祭壇。↑ 男性像。ウラー。前4世紀~前3世紀。↑ 男性頭部。前1~2世紀。↑ 葬送用マスク。1世紀。↑ メッカへの巡礼の道。↑ カァバ神殿のあるメッカの聖モスク。↑ コーラン。↑ カァバ神殿の扉。1635年~1636年。↑ アブドゥルアジーズ王。サウジアラビア王国の初代国王。↑ アブドゥルアジーズ王のコーラン。

2018.03.08

コメント(0)

-

仁和寺と御室派のみほとけ展

2018年3月4日に東京国立博物館平成館で,「仁和寺と御室派のみほとけー天平と真言密教の名宝」展を見ました。京都の仁和寺は光孝天皇が886年に建立発願し、次の宇多天皇が888年に完成させた真言密教の寺院で、御室派の総本山です。仁和寺には一度参拝したことがあります。仁和寺の国宝である薬師如来像、十一面観音菩薩立像を見ることができ、弘法大師・空海が中国で書写して持ち帰ったという国宝「三十帖冊子」も展示してありました。手のひらサイズの手帳にびっしりと漢字の記載がありました。仁和寺の観音堂が修理中のため、観音堂の像33体が平成館で再現されていました。通常は非公開なのですが、今回は見ることができ、圧巻です。(展示中撮影可)御室派の大阪・葛井寺(ふじいでら)の国宝「千手観音菩薩坐像」が展示され、1,041本の手を見ることができました。奈良時代の作品で、本当に良くできていました。

2018.03.07

コメント(0)

-

カメの顔

以前撮ったカメの顔写真です。寝顔と、寝起きの顔です。

2018.03.06

コメント(0)

-

機窓 羽田→福岡 2017年12月1日(6/6)福岡

福岡空港が混雑したため、飛行機が空で待機し、1周した後に福岡空港に進入しました。途中で飛行機の影が雲に映るブロッケン現象を撮影しました。↑ 福岡県古賀市 新宮海岸付近。↑ 遠賀川河口付近。↑ 北九州市 若松区付近。↑ 北九州市 藍島。↑ 北九州市戸畑区付近。↑ 飛行機の影が雲に映る。↑ 柱島。↑ 玄界島と柱島。↑ 玄界島の港。↑ 志賀島から玄界島を臨む。↑ 志賀島から糸島半島を臨む。↑ 灘山と唐泊港。↑ 志賀島と海の中道。

2018.03.05

コメント(0)

-

機窓 羽田→福岡 2017年12月1日(5)山口県

広島県西部から山口県の中部まで雲に隠れていましたが、下関市の豊田湖辺りから雲が晴れてきました。観光名所で渋滞してしまう角島大橋も、よく見えました。↑ 山口県を進む機窓の風景。雲に覆われていた。↑ 急に雲が切れ、下関市の豊田湖が見えた。↑ 豊田湖の右側はゴルフ場。↑ 豊田湖の北は長門市。↑ 山口県下関市豊田町浮石付近。↑ カメラのズームで拡大して撮影する。 カメラの液晶画面で拡大して景色が見られるので便利。↑ 山口県下関市豊田町殿居付近。↑ 山口県下関市浄天山の風力発電施設。 毎回この風車群を見ている。↑ 少しズームで望遠にして撮影。↑ 日本海に入る。山口県下関市豊浦町宇賀付近。↑ カメラのズームで望遠にすると、豊北町が良く見えた。↑ 山陰本線 湯玉駅が見える。↑ 山口県下関市豊浦町小串付近。↑ 山口県下関市豊浦町。 山陰本線小串駅がある。↑ 山口県下関市豊北町矢玉付近。↑ 山陰本線 湯玉駅と宇賀本郷駅。↑ 観光名所の角島と角島大橋が見える。↑ 角島。↑ 角島大橋と鳩島。↑ 山口県下関市 蓋井島が綺麗に見えた。↑ 蓋井島の港。↑ 蓋井島。

2018.03.04

コメント(0)

-

機窓 羽田→福岡 2017年12月1日(4)津山市~広島県

岡山県津山市上空では津山城(鶴山公園)がはっきり見えました。姫新線と並行して真庭市を通り、広島県に入ります。庄原市、三次市を過ぎると芸備線に沿って南下し、中国山地に沿って北広島町、廿日市市を進みます。機窓からは、鉄道、川、自動車道を見ながら位置を確認しています。特に真下に見えた明神ダムは、本当に分かりやすい目印です。↑ 岡山県津山市 津山城。↑ 津山駅を中心とし、姫新線、津山線、因美線が見える。↑ 美作千代駅(姫新線)と吉井川。↑ 岡山県真庭市内 旭川。↑ 岡山県真庭市。久世駅、古見駅(姫新線)↑ 広島県庄原市東城。 成羽川。↑ 広島県庄原市。 備後庄原駅(芸備線)、国兼池。↑ 広島県庄原市。 国兼池、中国自動車道。↑ 広島県三次市。吉舎駅付近。↑ 広島県三次市 塩町駅。 芸備線と福塩線が合流する。↑ 広島県三次市塩町駅付近。↑ 広島県三次市 八次駅付近。↑ 八次駅付近。↑ 広島県三次市内。 三次市からは、2018年3月に廃止予定の三江線が出ている。↑ 広島県三次市 中国自動車道 江の川PA。↑ 広島県三次市 上川立駅(芸備線)付近。↑ 上川立駅付近。↑ 広島県山県郡北広島町付近。↑ 広島県山県郡北広島町 中国自動車道 千代田IC付近。↑ 広島市安佐北区可部町 明神ダム。↑ 広島市安佐北区安佐町 広島北JCT。↑ 広島北JCT、牛頭山。↑ 広島県廿日市市 女鹿平温泉めがひらスキー場

2018.03.03

コメント(0)

-

機窓 羽田→福岡 2017年12月1日(3)岐阜県~岡山県

岐阜県美濃加茂市辺りから少し雲が切れてきました。犬山城、墨俣の一夜城が見えましたが、すぐに雲が覆い、兵庫県の丹波を過ぎたころから晴れてきました。↑ 兵庫県美濃加茂市の美濃川合駅付近。↑ 岐阜県美濃加茂市 美濃太田駅付近。↑ 機窓の右下に、国宝犬山城が見えた。各務ヶ原駅から再び雲が覆う。↑ 景色が見えない間、コーヒーとキットカットを頂く。↑ 雲の間から、豊臣秀吉が短期間で築いた墨俣(すのまた)の一夜城が見える。岐阜城と大垣城の間で、長良川と揖斐川に挟まれているので、すぐに場所が分かる。↑ 雲で景色が見えなくなったので機内誌を読む。琵琶湖が見えなかった。↑ 兵庫県丹波市付近から景色が見えてきた。 福知山線 石生駅付近。↑ 兵庫県丹波市山南町付近。JR加古川線が見える。↑ 兵庫県丹波市多可町付近。 地形に特徴がある。↑ 兵庫県佐用町 姫新線 播磨徳久駅付近。↑ 兵庫県佐用町 姫新線 上月駅付近。↑ 岡山県美作市白石山付近。↑ 岡山県美作市 姫新線 美作土居駅付近。↑ 岡山県勝田郡勝央町 姫新線 勝間田駅付近↑ 岡山県勝田郡 勝間田パーキングエリア付近。

2018.03.01

コメント(0)

全27件 (27件中 1-27件目)

1