2018年11月の記事

全20件 (20件中 1-20件目)

1

-

伊賀嵐マイ(竹内舞さん・SKE48卒)

2018年11月24日、上野公園の伊賀上野NINJAフェスタで、竹内舞さん(元SKE48メンバー)が伊賀流忍者キャラクターの「伊賀嵐マイ」として、伊賀嵐マイ・テーマソング「マイアガレ」という歌を歌いました。↑ 、竹内舞さん(元SKE48メンバー)/伊賀流忍者キャラクター「伊賀嵐マイ」。↑ 伊賀流忍者キャラクター「伊賀嵐マイ」。↑ 竹内舞さん。

2018.11.29

コメント(0)

-

旧博物館動物園駅(東京上野・京成電鉄)

2018年11月24日、東京上野公園にある「旧博物館動物園駅」が公開されたので見に行きました。場所は東京国立博物館、黒田記念館、東京藝術大学、東京都美術館に囲まれた交差点そばです。この駅は、1933年12月に京成電鉄の駅として開業されました。駅舎の建設予定地が御料地であったため、御前会議で昭和天皇の勅裁を受けての建設となり、西洋風の荘厳な造りとなっています。博物館や上野動物公園の最寄り駅として利用されてきましたが、利用客の減少、プラットフォームに4車両しか止められないなどの理由で1997年に営業休止、2004年に廃止となりました。2018年4月に重要な歴史的価値を持つとして「東京都選定歴史建築物」に選定されたこともあり、改修工事が行われ、公開されました。「アナウサギを追いかけて」というテーマでアート作品が展示されています。奥まで見るためには整理券が必要とのことで、今回は奥まで見れませんでした。↑ 京成電鉄・旧博物館動物園駅。↑ 博物館動物園駅跡。↑ アナウサギのアート作品。↑ 隣は黒田美術館と上島珈琲店。

2018.11.28

コメント(0)

-

立川花火大会 2018年11月23日(2/2)月と花火

2018年11月23日、立川花火大会を見ていると、雲に隠れていた月が見えてきました。月と花火の写真を撮影しました。最後まで花火を見ると駅で大混雑になりそうだったので、途中から西立川駅に移動しました。プラットフォームからも花火が良く見えます。電車が来たので、フィナーレは見ずに帰りました。↑ 雲の隙間から月が見えてきた。↑ 西立川駅に移動する途中の池。↑ JR西立川駅。↑ 西立川駅のプラットフォームから見る花火。↑ 中央線の電車に乗って帰る。

2018.11.27

コメント(0)

-

立川花火大会 2018年11月23日(1)

2018年11月23日(金)、妻と国営昭和記念公園の立川花火大会を見に行きました。立川の花火大会は、昭和29年の第1回立川納涼花火大会以来、今年で通算60回目となるそうです。7月28日に開催される予定でしたが、台風12号の影響で延期となりました。16時半頃に中央線JR立川駅に着きました。駅から昭和記念公園までの道はすでに人で一杯です。公園内の広場も見渡す限り人だらけでした。寒い中、店で焼きそばを買い、食べながら18時の花火を待ちました。流れる雲が空を覆う中、花火大会が始まりました。広場の端から見たので、木々が写る花火撮影になりました。↑ 2018年11月23日(金)立川まつり花火大会 国営昭和記念公園。↑ JR立川駅。↑ 立川駅には、多摩モノレールの北立川駅もある。↑ JR立川駅から国営昭和記念公園へ進む人の行列。↑ 国営昭和記念公園の看板。↑ 公園の立川口入口。↑ 紅葉が見えた。↑ いちょう並木。↑ 池。↑ メイン会場になる「みんなの原っぱ」。↑ 屋台が並ぶ。↑ 焼きそばを買って食べる。↑ 空には火星が見えたが、すぐに雲に隠れた。(中央の星が火星)↑ 木の間から花火が見えた。

2018.11.26

コメント(0)

-

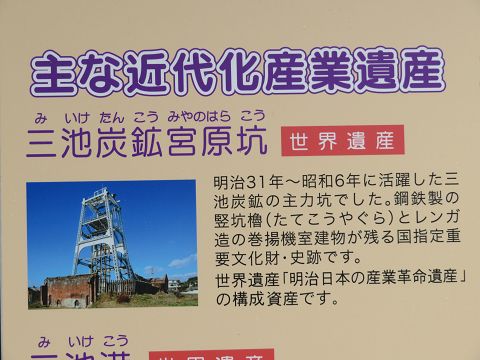

三池炭鉱 宮原坑(世界遺産)

2017年12月10日、「明治日本の産業革命遺産」の構成資産である「宮原坑」を見ました。1898年(明治31年)に開坑し、第二竪坑櫓は日本で現存する最古の鋼鉄櫓(明治34年築)です。当時世界最大級のイギリス製ベビーポンプを備え、湧き水を排水する対策をしました。1931年(昭和6年)の閉坑まで三池集治監から囚人労働が行われたそうです。宮原坑では、ボランティアガイドの方から詳しい説明を聞くことができ、とても勉強になりました。第二竪坑櫓は人員昇降を主として、排気、排水、揚炭を兼ねていました。石炭を1トン掘ると11トンの湧水が発生するため、それを処理するために世界最高性能と言われたイギリス製デビーポンプを導入しました。石炭の産出量も増えて行き、大正期には51万トンを越えるくらい出炭量がありました。↑ 宮原坑にて。↑ 第二竪坑櫓と、デビーポンプ室壁。↑ 宮原坑跡第二竪坑櫓。↑ ボランティアガイドの方の説明を聞く。↑ 当時のデビーポンプ室の写真。↑ 宮原坑跡のデビーポンプ室壁。↑ ボランティアガイドの方。↑ 当時の写真。第二竪坑櫓と、右側に第一竪坑櫓も見ることができる。↑ デビーポンプの構造。↑ 第二竪坑櫓。↑ 排水口。 排水溝に水が流れる。↑ 構内の作業の様子。↑ 坑内に馬を入れて作業させた。↑ 第二竪坑捲揚機室。↑ 第二竪坑捲揚機室で、赤レンガで造られている。↑ 捲揚機。↑ 捲揚機運転手心得が書いてある。↑ この籠に入り、坑内に降りていく。人も馬もこの中に入って降りて行った。↑ JR大牟田駅に戻る。↑ 鹿児島本線。

2018.11.24

コメント(0)

-

三池炭鉱専用鉄道敷跡(世界遺産)

2017年12月10日、福岡県大牟田市の三池炭鉱宮原坑を見に行きました。大牟田駅から西鉄バスに乗り、早鐘眼鏡橋停留所で下車します。近くには早鐘眼鏡橋(はやがねめがねばし)があります。これは日本で3番目に古い石造眼鏡橋で、1674年に灌漑用として三池藩が造りました。バス停から三池炭鉱宮原坑まで、三池炭鉱専用鉄道敷跡を見ながら歩いて行きます。鉄道は石炭、炭鉱資材、鉱夫が運ばれ、三池港まで続いていました。三井炭鉱は1873年(明治3年)に官営化され、近代化が進みました。1889年(明治22年)に三井に払い下げられ、宮原炭鉱などが開坑されました。宮原坑は1898年(明治31年)に開坑し、その横にある三井炭鉱専用鉄道で、石炭を三池港まで運んでいました。三池港から海外へも石炭が輸出され、外貨を獲得していました。↑ 三池炭鉱宮原坑(みやのはらこう)・世界遺産。↑ JR大牟田駅前。↑ 西鉄バスに乗る。↑ 早鐘眼鏡橋停留所で下車。↑ 1674年にできた早鐘眼鏡橋(はやかねめがねばし)。↑ 早鐘眼鏡橋バス停から宮原坑まで700m。↑ 三池炭鉱宮原坑・鉄道敷 (世界遺産)↑ 宮原坑までは700m、三池港まで5.5km。↑ 黒橋。古いレールで造られた橋。↑ 鉄道跡。↑ 自動販売機に宮原坑の櫓の写真がある。↑ 旧三池炭鉱専用鉄道敷。↑ 旧三池炭鉱専用鉄道電気機関車20トン級B形1号電気機関車。↑ 宮原坑の櫓が見えてきた。↑ 宮原坑。↑ この橋を渡って宮原坑の敷地内に入る。

2018.11.23

コメント(0)

-

ジャー坊(福岡県大牟田市)

2017年12月10日、福岡天神から西鉄の電車に乗って、福岡県大牟田市に行きました。大牟田市の公式キャラクターは「ジャー坊」です。大牟田の夏祭りである大蛇山祭りの蛇の化身で、炭鉱の人たちからもらったヘルメットとつるはしを持ったデザインです。大牟田には世界遺産に指定された場所があり、最初に明治日本の産業革命遺産を構成する「三池港」を見ようと思い、行先を確認せず急いでバスに乗ると、三池港ではなくイオンモールに行ってしまいました。三池港へ行くバスは便が少ないとの事です。モールの先にある石炭産業科学館を見るかどうか迷いましたが、別の遺産を見るためにバスで大牟田駅まで引き返しました。↑ 大牟田市公式キャラクターのジャー坊。↑ 西鉄大牟田駅。↑ 明治日本の産業革命遺産 三池炭鉱関連資産。↑ 西鉄の特急電車。↑ 大牟田駅前。↑ おおむた観光案内所。↑ ジャー坊の紹介。大蛇の化身。炭鉱のまちの人々からもらったつるはしとヘルメットがお気に入り。↑ 全国ご当地キャラエントリーをした。 (2018年は、四日市市のこにゅうどうくんと競っていた。結局2位になった。)↑ 大牟田大蛇山祭りの大蛇。↑ 大蛇の山車。↑ 大量の花火や煙幕を山車に付けて、練り歩く祭り。↑ 大牟田市の世界遺産マップ。↑ 三池港。↑ 世界遺産の三池港を見に行こうと思い、バスに飛び乗った。↑ 終点はイオンモールだった。↑ 行先をよく確認すれば良かったと後悔。モールの先に石炭産業科学館があるが、今回は大牟田駅に戻る。

2018.11.21

コメント(0)

-

スイカぱんなど(東武池袋パン祭り)

2018年11月18日、東武池袋店のパン祭りに行きました。お目当ては仙台市「KIKUCHIYA BAKERY」のスイカパンです。赤い「スイカパン」は、生地がイチゴ味で、種はチョコチップです。スイカパン以外にも、黄色い「クリームスイカパン」、北海道の小豆を使った「あん食パン」、バナナ味の生地にチョコを掛けた「チョコバナナパン」を買いました。次に平塚の「髙久製パン」に行き、カレーパングランプリ2018東日本揚げカレーパン部門で最高金賞を受賞した「弦斉カレーパン」のセットを買いました。セットは5個入りで、チーズカレーパンが2個含まれています。ちなみに弦斉カレーパンの中には、福神漬けが入っています。北海道の「満寿屋商店」で「とろーりチーズパン」を買いました。いい匂いがします。帰りにミスタードーナッツでモンスターボールドーナッツを買いました。↑ 仙台市「KIKUCHIYA BAKERY」のスイカパン、クリームスイカパン。↑ あん食パンも追加。↑ チョコバナナパン。↑「KIKUCHIYA BAKERY」のブース。↑ 平塚の「髙久製パン」ブース。↑ 5個入りセットを買う。↑「弦斉カレーパン」のセット。チーズカレーパンが2個入っている。↑ 北海道の「満寿屋商店」ブース。↑「とろーりチーズパン」。↑ 東武池袋のパン祭り。↑ ミスタードーナッツのドーナッツ。 ピカチュウドーナッツは売り切れていた。↑ モンスターボールドーナッツを買う。

2018.11.19

コメント(0)

-

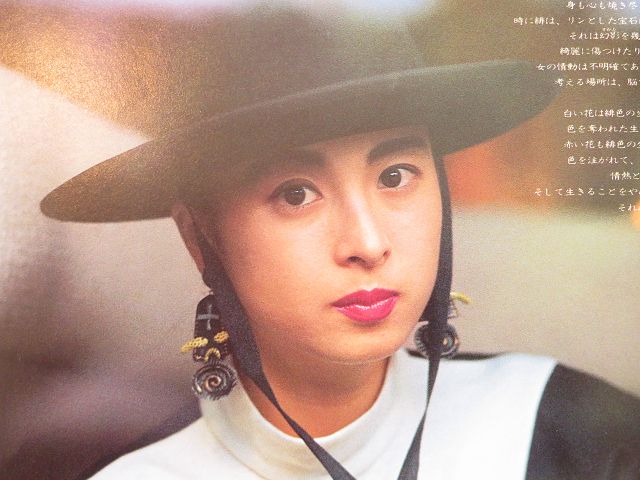

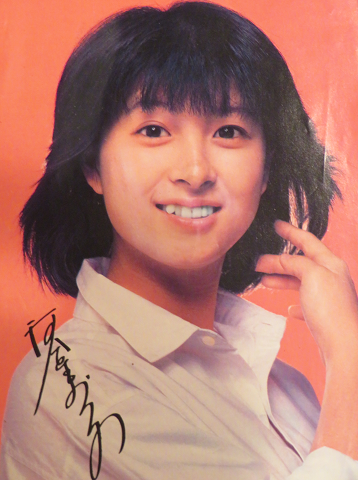

河合奈保子さん 日本作曲家協会会員になる

河合奈保子さんは、少しずつ作曲をしてはコンサート、LPレコードで紹介してきたのですが、1986年10月に発売されたLP「スカーレット(Scarlet)」では、10曲全てを作曲して発表します。これらが評価され、1986年12月に、最年少として、そしてアイドルを経験した歌手として初めて、日本作曲家協会の会員になりました。LP「スカーレット」(1986年10月/日本コロムビア)で全曲作曲しましたが、翌年1987年6月にも奈保子さんが「JAPAN as waterscapes MY SONG Ⅱ/河合奈保子/日本コロムビア」を発表します。作詞は吉元由美さんで、作曲は河合奈保子さんです。この中の1曲目「水の四季」が素晴らしく、レコードを初めて聴いたとき、本当にこれを奈保子さんが作ったの?とびっくりした事を覚えています。その後も奈保子さんは曲を作っては発表し続けました。奈保子さんは1984年頃から曲を書きためており、作曲第一号は「秘めやかなラブ・ストーリ―」(小谷野宣子作詞/河合奈保子作曲)です。DVD「NAOKO EAST’85 感電するゾ熱い夏/日本コロムビア」にあります。次は「夢かさねて」(河合奈保子作詞・作曲)で、奈保子さんがモルジブに行ったとき、綺麗な夕暮れで波の音を聴いていたら、メロディーが浮かんできたそうです。「奈保子22」(1985年7月/日本コロムビア)というレコードに収録されていますし、上記DVDに入っています。1987年のイーストコンサート「月夜宮殿 ムーンライト・パレス」では、この1回限りのコンサートのために作曲をして歌いました。「My song for you」(吉元由美作詞/河合奈保子作曲)で、「あふれだす 歌はみんな 私の子供たち」という最後のフレーズとメロディーラインがとても印象的です。↑ 河合奈保子さん。LP「スカーレット/日本コロムビア」。↑「スカーレット/河合奈保子/日本コロムビア」レコードジャケット。奈保子さんが全曲作曲。↑ 河合奈保子さんのプロモーション用サンプルEDレコード。アルバイト先の放送局で頂いた。↑ A面は「ハーフムーンセレナーデ」、B面は「思い出のコニーズ・アイランド」。↑ 雑誌の切り抜き。河合奈保子さんの作曲の様子。↑ バンドのギタリスト・永島さんと相談しながら進行を決めていく奈保子さん。↑ こつこつと自作の曲を書きためている奈保子さん。↑ 奈保子さんの筆による「ハーフムーン・セレナーデ」楽譜。↑ 「JAPAN as waterscapes MY SONG Ⅱ/河合奈保子/日本コロムビア」1987年6月。一曲目の「水の四季」が本当に素晴らしい。↑ 写真家 伊島薫さんの撮影。 美しい奈保子さん。↑ 全曲 奈保子さん作曲。↑ DVD「NAOKO EAST’85 感電するゾ熱い夏/河合奈保子/日本コロムビア」。↑ 奈保子さん作曲の「秘めやかなラヴ・ストーリー」、「夢かさねて」。↑「奈保子22」(1985年7月/日本コロムビア)↑ 「夢かさねて」奈保子さんの作曲。↑ DVD「月夜宮殿 ムーンライトパレス EAST’87/河合奈保子/日本コロムビア」。↑ My song for you. 奈保子さんの作曲。

2018.11.18

コメント(0)

-

河合奈保子さんとムンク

河合奈保子さんは1986年8月にオランダとノルウェーに行きました。奈保子さんはノルウェー・オスロのムンク美術館でムンクの絵を鑑賞しました。ムンクの代表的な「生命のダンス」を見る姿が写真集にあります。この絵はとても不思議な絵で、白、赤、黒の服を着た3人の女性が描かれており、女性の人生を表しているとか、処女、娼婦、修道女という解釈もあるようです。その写真集は「河合奈保子 スカーレット 別冊スコラ㊱/撮影 五味彬・河合奈保子 文 吉元由美 講談社・スコラ」です。アムステルダムとオスロの街を巡る奈保子さんの写真が沢山あります。オスロの街やフィヨルドの遊覧船に乗った奈保子さんを撮影したビデオも発売されました。この年の10月には、ニューアルバムの「スカーレット」がリリースされています。「スカーレット」は奈保子さんが全て作曲しています。10曲目の「ハーフムーン・セレナーデ」は、中国、香港、台湾でも人気があり、現地歌手により「月半小夜曲」として歌われています。↑ オスロ・ムンク美術館の奈保子さん。↑ ムンクの「生命のダンス」が後ろに見える。↑ ムンクの「生命のダンス」と奈保子さん。↑ ムンク「生命のダンス」。↑ ムンクの自画像。↑ 写真集「河合奈保子 スカーレット 別冊スコラ㊱/撮影 五味彬・河合奈保子 文 吉元由美 講談社・スコラ/1986年12月25日」。奈保子さんがアムステルダムやオスロの街を巡る写真が載っている。↑ アルバム「スカーレット」/河合奈保子/1986年10月。10曲とも歌詞は吉元由美さん、作曲は河合奈保子さん、編曲は瀬尾一三さんが行っている。10曲目の「ハーフムーン・セレナーデ」は、中国、香港、台湾でも人気があり、現地歌手により中国語「月半小夜曲」として歌われている。↑ スカーレット。 10曲目は「ハーフムーン・セレナーデ」。

2018.11.16

コメント(0)

-

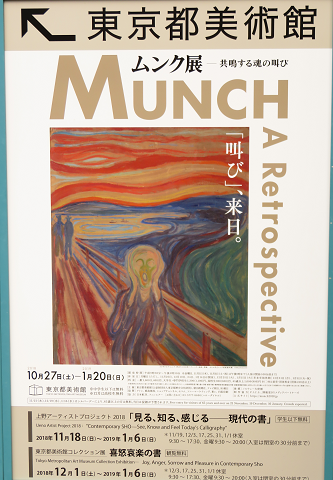

ムンク展ー共鳴する魂の叫び(東京都美術館)

2018年11月11日、東京都美術館の「ムンク展ー共鳴する魂の叫び」を見に行きました。ノルウェー・オスロで新しいムンク美術館が建設中のため、ムンクの初期から晩年までの作品がまとめて東京に来ています。ムンクの代表作は「叫び」ですが、美術館内に「あなたの『叫び』を描こう」というコーナーがあり、しりあがり寿さんの「オトーサンの叫び」、バイきんぐ小峠さんの「ピンクの叫び」を見ることができました。個人的に好きな絵は、ムンクの「真夏」です。夏のフィヨルドの海岸で遊ぶ人たちを描いた作品で、色遣いがとても綺麗です。ムンク自身は生涯独身でしたが、ムンクと関わった女性たちを描いた絵を見ながら、色々と当時を想像しました。トゥラ・ラーセンと付き合っていたときは、結婚を迫られ、拳銃の暴発でムンクは左中指を損傷しています。昔、オスロ―でムンクの絵を見ました。オスロ国立美術館の中にムンクコーナーがあり、ムンクの絵をまとめて見ることができました。その後フイヨルドの遊覧船に乗ってデッキの景色を楽しんだものの、風が冷たくて、10分程度で船内に戻りました。美術館でムンクの「マドンナ」の絵が入った鏡を購入しました。オランダに戻りスキポール空港で入管通過後、職員に呼び止めれられてカバンの中身の検査があり、鏡について美術品購入の申告をしていなかったという話になり、大変な思いをしたことがありました。結局お金を払う事になりました。ムンクの絵というと、この出来事をすぐに思い浮かべます。↑ ムンク展ー共鳴する魂の叫び(東京都美術館)。↑「あなたの『叫び』を描こう」のコーナー。↑ しりあがり寿さんの「オトーサンの叫び」。↑ バイきんぐ小峠さんの「ピンクの叫び」。↑ ムンクの「真夏」。色遣いが美しく、とても気に入っている絵。↑ ラ ミューズ 第18号 ムンク美術館/講談社/1993年2月9日発行。オランダにいた時、読んでいた。↑ ムンクへの招待/朝日新聞出版/2018年10月30日。 ムンク展の売店で買った。

2018.11.14

コメント(0)

-

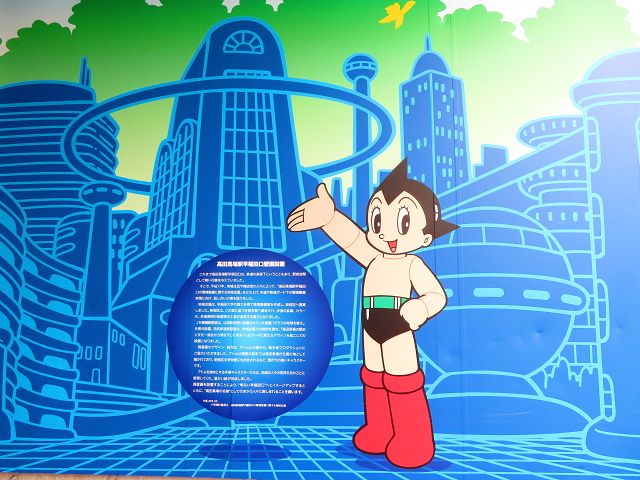

高田馬場駅・早稲田口壁画

東京・高田馬場駅・早稲田口側の鉄橋高架下に、二つの壁画があります。JR側は「ガラスの地球を救え」で、西武側は「歴史と文化 過去から現在そして未来へ」です。↑ 高田馬場早稲田口壁画設置について。↑ JR側壁画「ガラスの地球を救え」。↑ 西武側壁画 「歴史と文化 過去から現在そして未来へ」。

2018.11.12

コメント(0)

-

河合奈保子さんと早稲田祭(1980年11月)

河合奈保子さんは1980年11月8日、早稲田大学の早稲田祭に出演しました。雑誌の切り抜きがあったので少し紹介します。明治大学に続き、2回目の学園祭です。早大企画演出部が主催し、北門近くの15号館がコンサート会場になりました。出番になると、会場はものすごい拍手と口笛の津波がとどろきました。その後、奈保子さんはキャンパスで焼きそば屋の手伝いをしました。楽しそうに鉄板をカチャカチャ鳴らしてソバと野菜をかき混ぜ、周りは学生の波が押し寄せます。奈保子さんの隣で食べた学生は、「彼女の手に触って大感激。気を使ったので奈保子さんの焼きソバの味が分からなかった」とのコメントがありました。学園祭の企画演出部の夏休み前アンケートでは、早大生のアイドルは、友達部門1位が宮崎美子さん、恋人部門1位が松田聖子さん、ベッドを共にしたい部門1位が松坂慶子さん、妹部門1位が河合奈保子さんでした。また、この年の六大学アイドル人気アンケート結果が「GORO」に公表されていたので紹介します。早大:①河合奈保子 ②松田聖子 ③杉田かおる ④三原順子慶応:①松田聖子 ②河合奈保子 ③高見知佳 ④斉藤とも子東大:①河合奈保子 ②松田聖子 ③大場久美子 ④杉田かおる明大:①河合奈保子 ②三原順子 ③松田聖子 ④高見知佳法政:①松田聖子 ②河合奈保子 ③杉田かおる ④藤谷美和子立教:①松田聖子、 ②河合奈保子、③三原順子、 ④薬師丸ひろ子↑ 河合奈保子さんとサイン。↑ 雑誌の切り抜き。↑ 早稲田祭の焼きそば屋で、焼きそばを作る奈保子さん。↑ 松村和子さん、河合奈保子さん、岩崎良美さん。↑ GOROの切り抜き。↑ 早稲田祭の河合奈保子さんを取材した記事が載っている。↑ 早稲田祭の焼きそば屋で、焼きそばを作る奈保子さん。↑ 早稲田祭のステージ会場で、学帽を被った奈保子さん。

2018.11.11

コメント(0)

-

早稲田祭2018のショッカーズ

2018年11月3日、4日に、早稲田大学の早稲田祭を見に行きました。本部キャンパス、戸山キャンパス、理工キャンパスを巡りました。お目当ては、早稲田大学男子チアリーディングチームのショッカーズ(SHOCKERS)です。11月4日14時から、西早稲田の理工キャンパスの演技を見ようと舞台近くで待っていた所、昼に降った雨のため、舞台を拭いても滑る可能性があるということで、舞台の下の地面で演技を行う事になりました。待っていた人たちは6メートルほど後ろに下がり、スペースを作り、しゃがんだり座ったりして見ることになりました。演技は迫力あり、まるで空を飛ぶようなジャンプは爽快でした。魔女の宅急便のキキが空を飛ぶという設定もあり印象的でした。

2018.11.10

コメント(0)

-

福井のソースカツ丼

福井市の「ヨーロッパ軒総本店」に行き、名物のソースカツ丼を食べました。「ヨーロッパ軒総本店」は1913年に東京早稲田鶴巻町で創業し、ソースカツ丼を提供したそうです。1923年の関東大震災で建物が倒壊し、1924年に総本店を福井市に移して営業を再開しています。帰りの新幹線の中では、近江牛弁当を食べました。土産は「永平寺三色餅」です。↑ 福井市の「ヨーロッパ軒総本店」。↑ ソースカツ丼。↑ 福井駅の「ダイノベンチ」には恐竜博物館のキャラクター「恐竜博士」(タイノサウロイド)が座っている。↑ 近江牛弁当を買う。↑ 家族へのお土産の「永平寺三色餅」。

2018.11.07

コメント(0)

-

福井城

2016年8月28日、福井城に行きました。朝倉氏が滅亡後、越前一向一揆を平定した柴田勝家が越前北ノ庄を与えられ、この地に北ノ庄城を築城しましたが、賤ヶ岳の戦いに敗れ自害し、城も焼失しました。その後1600年に徳川家康の次男である結城秀康が68万石で入り、6年の歳月をかけて築城しました。しかし、1669年に天守が焼失し、再築されませんでした。↑ 福井城。↑ 福井城の御本城橋。↑ 福井城 御廊下橋。↑ 結城秀康公像。↑ 結城秀康公。 慶長5年(1600年)、関ケ原の戦いの後、越前68万石の大名となった結城秀康公(徳川家康の次男)は、翌6年に北庄(後の福井)に入り、新しい城の建設と、柴田勝家にはじまる城下町の大改造に着手した。多くの民の力と汗に支えられ、およそ6年の歳月をかけて完成した城下は、都市としての福井の原形をかたちづくり、今日の福井市発展の礎となった。平成14年4月 (財)歴史のみえるまちづくり協会↑ 福井城天守。福井藩の初代藩主結城秀康は、慶長6年(1601)から約6年をかけて福井城(北庄城)を築城し、本丸には壮大な店主が偉容を誇っていた。残されている天守絵図によれば、外観は4層であるが、最下層の階髙を高くとって2階分の床を張っており、内部が5階になっている。絵図では高さが約28メートルあり、天守台を含めると約37メートルにもなる。今に残る天守台と控天守台には大きな礎石が並んでおり、天守台の北半分に店主が建っていたのであろう。4層5階の壮大な天守も、寛文9年(1669)4月の大火で焼失して以来、再建されることはなかった。↑ 福井城天守台。 奥は福井県庁と福井県警本部。↑ 福井城天守台。 昔はここに天守閣があった。↑ 天守台から見た控天守台。↑ 1948年6月28日に発生した福井地震(M7.1)で歪んだ控天守閣の石垣。

2018.11.06

コメント(0)

-

福井駅・恐竜広場

2015年3月、北陸新幹線金沢開業に伴い、JR福井駅西口に動く恐竜のモニュメントや恐竜壁画が設置されました。↑ JR福井駅西口側。↑ 駅ビルの壁面に恐竜のラッピングがされている。↑ 恐竜王国福井。「福井県はまさに『恐竜王国』と呼ぶにふさわしく、国内随一の恐竜化石の産出地です。福井県の恐竜化石発掘は、昭和57年に、勝山市北谷町の杉山川河岸で、中生代白亜紀前期のワニ化石が発見されたことに始まります。昭和63年には、同じ場所で、福井県立博物館(当時)が恐竜化石の発掘を目指して予備調査をしたところ、期待通りに肉食恐竜の歯などを発見しました。この調査を踏まえ、平成元年から5か年計画で化石発掘調査に取り組み、肉食や草食恐竜をはじめとする多数の歯や骨、足跡等の化石を発見、採取することができました。その数は、日本で発掘された恐竜化石の大部分を占め、さらに、恐竜の連続歩行の足跡化石群や、肉食恐竜の『かぎづめ』が国内で初めて完全な形で発見されるなどその質としても非常に優れていました。そうしたことから、福井県は日本の恐竜研究の中心として注目を集めるようになったのです」↑ フクイティタン。↑ フクイラプトル。↑ フクイサウルス。↑ フクイティタン。↑ 左:アンキロサウルスの足跡。 右: フクイラプトルの足跡。↑ フクイティタン。

2018.11.05

コメント(0)

-

福井・永平寺

えちぜん鉄道の永平寺口駅で下車し、永平寺に行きました。曹洞宗の総本寺で、道元が開山しました。七堂伽藍(山門、仏殿、法堂、僧堂、庫院、浴室、東司)という7つの建物が回廊で繋がっています。ゆく年くる年で永平寺が紹介されたことがあり、見に行こうと思っていました。↑ えちぜん鉄道。↑ えちぜん鉄道 永平寺口駅。↑ 永平寺と一乗谷の案内板。↑ 永平寺の門前。↑ 曹洞宗大本山 永平寺。↑ 「傘松閣(さんしょうかく)」の「絵天井の間」。230枚の絵が埋め込まれている。↑ 修行僧は雲水と言われる。雲水の修行の場なので「雲堂」。↑ 毎日磨かれている回廊。↑ 法堂。聖観世音菩薩(しょうかんぜおんぼさつ)。↑ 長さ4メートル、胴回り1メートルものの巨大な大すりこぎ棒。 大庫院(台所)の前にある。女性が3回撫でると料理が上手になり、男性が3回撫でるとご機嫌取りが上手になると言われている。↑ 四天王。↑ 四天王。↑ ご利益だんごを買う。↑ 食べるといいことがあるかも。

2018.11.04

コメント(0)

-

福井の恐竜、世界の恐竜(福井県立恐竜博物館)

福井で発見された恐竜が紹介されていました。他にも、中国、アメリカ、カナダなどの恐竜の骨も展示され、どこを見ても楽しい場所でした。気になるカメの祖先の骨も写真に撮っています。↑ フクイサウルス・テトリエンシス。1989年から始まった恐竜化石調査で発見された。(福井県勝山市北谷町)イグアノドン類に属する草食恐竜。↑ フクイサウルス・テトリエンシス。↑ フクイベナートル・バラドクサス。小型の獣脚類で、体重は25キロ程度。2007年の発掘調査で、頭骨を含む約70%にあたる骨が見つかった。歯が円錐形で鋸歯がないので、雑食性であったと思われる。↑ フクイラプトル・キタダニエンシス。フクイラプトルは、アロサウルス上科に属すると考えられる肉食恐竜。↑ フクイティタン・ニッポネンシス。2007年の発掘調査中に発見された。日本で最初に学名がつけられた竜脚類。↑ コシサウルス・カツヤマ。2008年、竜脚類フクイティタンの下位の層準から、同一個体と考えられるイグアノドン類の骨化石5点が発見され、上顎骨の特徴から、新属新種のコシザウルス・カツヤマと命名された。↑ 福井県立恐竜博物館の中の様子。↑ ティラノサウルスのロボット。よく動く。↑ 中国四川省自貢市の恐竜。↑ アーケロン イスキロス。 後ろはエラスモサウルス。↑ 右は プロトステガ ギガス。↑ ディメトロドン リンパタス。 爬虫類と哺乳類の中間的な特徴を持ち、哺乳類の祖先と考えられている。↑ ダイノラボ。 ティラノサウルス・レックスの骨格をあらゆる角度から観察できる場所。↑ 福井県立恐竜博物館。 バスで勝山駅に行く途中で撮影。↑ 九頭竜川。↑ えちぜん鉄道 永平寺口駅。

2018.11.03

コメント(0)

-

福井県立恐竜博物館(特別展・恐竜の大移動)

2016年8月28日、福井県立恐竜博物館に行きました。福井県勝山市村岡町にあり、40体を越える恐竜の骨が展示され、ゆっくり見ると、時間がいくらあっても足りない感じです。家族連れで大賑わいでした。特別展で「恐竜の大移動 ティラノサウルスとトリケラトプスの一億年におよぶ移動と進化の物語」があったので早速見ました。↑ 福井県立恐竜博物館入口。↑ 博物館内部の様子。↑特別展「恐竜の大移動 ティラノサウルスとトリケラトプスの一億年におよぶ移動と進化の物語」↑ ティラノサウルスの人形。機械仕掛けで体が動き、迫力がある。↑ トリケラトプス。

2018.11.01

コメント(0)

全20件 (20件中 1-20件目)

1