2018年04月の記事

全28件 (28件中 1-28件目)

1

-

名作誕生 つながる日本美術展

2018年4月29日、東京上野の東京国立博物館・平成館で、「名作誕生 つながる日本美術展」に行きました。1889年に創刊された美術雑誌「國華(こっか)」は現在も発行が続いており、創刊130周年を記念し、この展覧会が開催されました。日本美術の名作、名品が展示されています。一本の木から彫られた薬師如来立像や、普賢菩薩象、聖徳太子絵伝がありました。広島厳島神社の平家納経の観普賢経もあり、文字の美しさに関心します。聖徳太子の偉業も絵で紹介され、幼くして36人の子供たちの話をそれぞれ理解したりする姿もありました。雪舟の「四季花鳥図屏風」、伊藤若冲「仙人掌群鶏図襖」、俵谷宗達「扇面散屏風」、菱川師宣「見返り美人図」なども見ました。伊勢物語の八橋図、源氏物語の夕顔、初音の場面図も展示されています。岸田劉生の「野童女」は、中国の顔輝「寒山捨得図」の笑顔を参考にして、少女の笑顔を描いた絵ですが、ものすごく強い印象が残りました。美術館のフロアの一角に「見返り美人を探せ」というパネルがあり、国宝「洛中洛外図屏風」の中に見返り美人が4人隠れているので、それを探そうという「ウォーリーを探せ」のような楽しいパネルです。すぐに分かるので、探してください。↑ 東京上野 東京国立博物館・平成館 「名作誕生 つながる日本美術展」。↑「仙人掌群鶏図襖」(一部) 伊藤若冲 大阪・西福寺蔵。 ↑ 雪舟等楊 「四季花鳥図屏風」(一部)↑ 「見返り美人をさがせ」↑ 菱川師宣 「見返り美人」。↑ 国宝「洛中洛外図屏風」↑ 風俗図屏風(彦根屏風)一部。 今回は展示期間が違い、本物は見られなかった。

2018.04.30

コメント(0)

-

プーシキン美術館展

2018年4月28日午後、東京都美術館で「プーシキン美術館展 -旅するフランス風景画」を見ました。ロシア・モスクワのプーシキン美術館のフランス近代絵画の中で、風景画のコレクションが紹介されています。美術館の名前は、ロシアの文豪アレクサンドル・プーシキンから付けられています。プーシキンは人生の中で何度も拳銃の決闘をしますが、相手の弾が外れ、何度も助かってきました。しかし妻を巡る最後の決闘では弾が当たり、死んでしまいます。美術館のフランス絵画コレクションは、実業家のシチューキンとモロゾフが何度もフランスに行っては購入してきたものです。モネの「草上の昼食」1866年が一番のお目当てです。パリ近郊のフォンテンブローでモネが26歳で描いた絵で、マネが描いた絵をモチーフにしたとされています。モネの絵の右の樹には、Pの文字とキューピットの矢が彫ってあります。1863年にマネが「草上の昼食」(オルセー美術館)を描きましたが、2人の女性が裸で、特にポーズを取った女性のビクトリーヌ・ムーランは、モネが何度もモデルとして描いています。当時はリアルな裸の女性を描くのはタブーとされ、かなり批判されたようです。ムーランが描かれた絵は「オランビア」が一番有名ですが、私はマネの「鉄道」 (Le chemin de fer)が好きです。パリのサンラザール駅の橋で、ムーランが座り膝には子犬と本を置き、横には友人の娘が鉄道を見ています。アメリカのワシントン・ナショナルギャラリーで本物の絵を見ました。機関車の煙しか描かれていないのに、その場の雰囲気がリアルに伝わってくるような気がします。他に気になった絵は、エドゥワール・レオン・コルテスの「夜のパリ」です。当時のパリの光がうまく描かれており、絵葉書が売ってあれば、ぜひ買いたかったです。クールベの「水車小屋」、「山の小屋」を見て、絵葉書を買いました。クールベの大作「オルナンの埋葬」はルーブル美術館で見た事があります。「水車小屋」はオルナンの村を流れるルー川とオルナンの白い崖が描いてあります。クールベはナポレオン政権崩壊後にパリコミューンに参加し、記念柱を引き倒した事を問題にされ、スイスに亡命します。アルプスと小屋を描いた絵が「山の小屋」で、クールベはそのままスイスで亡くなります。ルノワールの「庭にて、ムーラン・ド・ラ・ギャレットの木陰」の絵葉書も買いました。昔、妻と一緒にムーラン・ド・ラ・ギャレットのレストランで食事をしたり、ラパンアジルで飲んだりした事が思い出されます。↑ プーシキン美術館展 -旅するフランス風景画 モネの「草上の昼食」↑ 木にPの文字とキューピットの矢がハートに刺さっている絵が彫ってある。↑ 東京都美術館 アンリ・ルソー 「馬を襲うジャガー」 1910年

2018.04.29

コメント(0)

-

アカハライモリの脱皮

アカハライモリの脱皮です。薄い透明な皮を脱いでいきます。なかなか脱げず、石に体をこすりつけ、体をくねらせます。脱いだ皮は自分で食べてしまいます。手の皮は、小さい透明なグローブのようで可愛いです。

2018.04.28

コメント(0)

-

黒田記念館

東京・上野に黒田清輝さんの遺言により建設された黒田記念館があります。入場無料なので、上野公園にいくと見に行きます。黒田清輝さんの作品が展示されていますが、一部の作品は期間限定で特別開示されます。2018年10月30日~11月11日は、「湖畔」が特別室で見ることができます。添付写真は、2017年10月15日に撮ったものです。↑ 黒田記念館。↑ 入り口。↑ 黒田記念館には、上島珈琲店がある。

2018.04.27

コメント(1)

-

衣笠祥雄さん死去

2018年4月24日、広島東洋カープの衣笠祥雄さんが亡くなられました。71歳でした。2215試合の連続出場記録があり、国民栄誉賞も受賞されています。広島に住んでいた頃は、広島市民球場によく行きました。カープが1975年にセリーグ初優勝をした年が、個人的には一番記憶に残っています。マジックが点灯すると、デーゲームの日は授業どころではなく、小学校の教室にあるテレビの前で、野球観戦となりました。当時、山本浩二選手、衣笠祥雄選手がホームランを打つのを楽しみにしていました。広島産業会館でカープ選手のサイン会があり、山本、衣笠両選手と握手をし、赤いカープ帽子にサインを頂いたことがあります。引越しを繰り返すうちに帽子が無くなってしまいましたが、大事に残しておけば良かったと思います。↑ 衣笠祥雄選手 1987年6月13日、連続2131試合出場 世界新記録達成。 ↑ 2018年4月25日 衣笠祥雄さん死去のニュース。 朝日新聞。

2018.04.26

コメント(0)

-

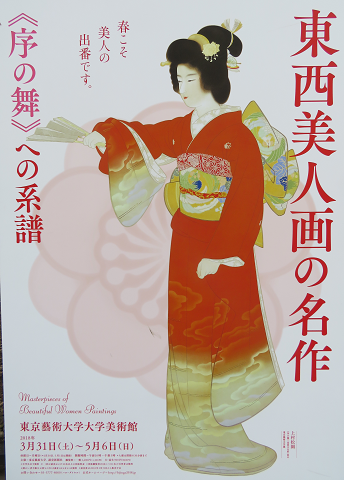

東西美人画の名作 東京藝術大学美術館

2018年4月22日、東京藝術大学美術館に行き、「東西美人画の名作 上村松園 <序の舞>への系譜」を見ました。上村松園さんの「序の舞」(重要文化財)が2年かけて修理され、公開となりました。女性の顔の白い胡粉などが少しずつ剥がれたり、色々と痛んだりしたところを直したそうです。「序の舞」を描くための下絵も紹介されており、女性の顔の表情が少しずつ変わってきているのが分かります。上村松園さんの母が、娘が絵を描くことをずっと支えてきた事が紹介されていました。東の美人、西の美人と分けて絵が展示されていました。東では、鏑木清方さんの「たけくらべの美登利」、西では菊池契月さんの「散策」、「友禅の少女」は知っていましたが、他の作品は知らず、勉強になりました。数年前、国立新美術館の売店で「美少女の美術史 浮世絵からポップカルチャー、現代美術にみる”少女”のかたち /美少女の美術史展実行委員会編 川西由里、工藤健志、村上敬/株式会社青幻舎」を買って読みました。今回見た絵も、いくつか本に紹介されていました。↑ 東西美人画の名作 <序の舞>への系譜↑ 上村松園 「序の舞」↑ 東京藝術大学↑ 東京藝術大学美術館↑ 美少女の美術史 浮世絵からポップカルチャー、現代美術にみる”少女”のかたち /美少女の美術史展実行委員会編 川西由里、工藤健志、村上敬/株式会社青幻舎。

2018.04.25

コメント(0)

-

弥生美術館「セーラー服と女学生展」・竹下夢二美術館

2018年4月22日に、東京都文京区弥生にある弥生美術館・竹下夢二美術館に行きました。東京大学のそばにあり、2つの美術館がつながっています。弥生美術館では「セーラー服と女学生」展があり、イギリス海軍の水兵服が日本では女性服として流行した歴史が分かるように展示してありました。明治時代の女学生は、当初男袴を着ていましたが、鹿鳴館時代はコルセットで体を縛る服装になったりし、その後女袴になりました。そして日本で初めてセーラー服が導入された学校として、名古屋・金城女学院、福岡女学院、平安女学院の紹介がありました。高畠華宵さん、松本かつぢさん、藤井千秋さんなど歴代美少女の絵が展示され、森 伸之さんの女子高生の制服の絵、武内直子さんの「美少女戦士セーラームーン」の原画、中村佑介さんの作品も沢山見ることができました。竹下夢二美術館でとても興味があったのは、晩年に竹下夢二さんがアメリカ、ヨーロッパを2年3カ月旅行し、描いた絵です。アメリカ・モントレーの景色を油絵で描いた絵や、ヨーロッパで日本人駐在員から援助をもらい、お礼に渡したヨーロッパの少女の絵、駐在員の子女を描いた絵、そしてパリ、ハンブルグの景色を描いた絵がありました。↑ 弥生美術館 セーラー服と女学生展。 中村佑介さんの絵。↑ 弥生美術館・竹下夢二美術館入口。↑ 100年前の女学生。↑ 平安女学院の女学生。↑ 福岡女学院の女学生。↑ 竹下夢二美術館。↑ 美術館の通り。右側は東京大学。↑ 高畠華宵さんの紹介。

2018.04.24

コメント(0)

-

日比谷公園と鹿鳴館

2018年4月22日午後、日比谷公園を通り、鹿鳴館跡を見に行きました。日比谷公園では、「BICYCLE RIDE 2018 in TOKYO」の会場になっており、参加者が自転車で東京の名所を巡るコースを走り、日比谷公園に戻ってきます。日比谷公園から良く見えるNBF日比谷ビル(旧大和生命ビル)の場所には、1883年に鹿鳴館が建てられていました。ビルの広場の一角にプレートがあり、「鹿鳴館跡 ここはもと薩摩の装束屋敷の跡であって その黒門は戦前まで国宝であった この中に明治十六年鹿鳴館が建てられ いわゆる鹿鳴館時代の発祥地となった 千代田区」と彫ってあります。黒門は東京大空襲で焼失し、鹿鳴館の建物も1940年に取り壊されました。↑ 左側が日比谷公園。↑ 日比谷公園。↑ 公園の奥には、日比谷公園音楽堂、日比谷図書文化館がある。↑「BICYCLE RIDE 2018 in TOKYO」。↑ 参加者が次々に会場へ戻ってくる。↑ 公園のつつじ。↑ 日比谷公園。↑ 左から、東京ミッドタウン日比谷、帝国ホテル、NBF日比谷ビル。↑ 左から、帝国ホテル、NBF日比谷ビル、NTT日比谷ビル、みずほ銀行ビル。↑ NBF日比谷ビル。↑ 鹿鳴館のプレートがある。↑ 鹿鳴館 イギリス人のコンドルが設計。学研の図鑑・日本の歴史 近代・現代の人々 P71/学習研究社↑ 学研の図鑑・日本の歴史 近代・現代の人々 P71/学習研究社

2018.04.23

コメント(2)

-

夜のゴジラ像

夜のゴジラ像と、東京ミッドタウン日比谷の中にある、以前この地に建てられていたゴジラ像です。↑ ライトアップされたゴジラ像。↑ 東京ミッドタウン日比谷。↑ TOHO CINEMAS入口と、右にはゴジラ像。↑ 昔は、この像が日比谷の広場に建てられていた。↑ 空中庭園。↑ 日比谷公園と、霞が関方向のビル群。↑ 日比谷公園と皇居方向。

2018.04.21

コメント(0)

-

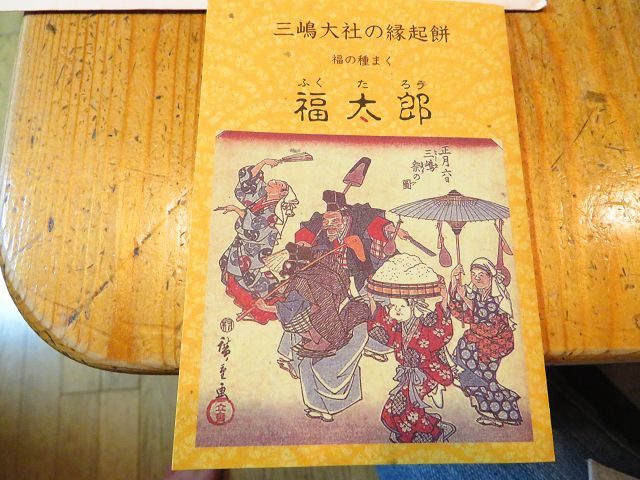

三嶋大社の福太郎餅

先日、妻が静岡県の三嶋大社に行き、福太郎餅をお土産に買ってきました。三嶋大社のそばに福太郎本舗があり、そこで売っています。こしあんで包んだ草餅で、リーゼント頭のような形が独特です。1月に三嶋大社の舞殿で五穀豊穣を祈る「お田打ち祭」が行われ、白い面を付けた穂長(ほなが)と、黒い面を付けた福太郎が、種まきや鳥追いなどの稲作行事を狂言で演じるそうです。福太郎餅は、黒い面に烏帽子姿の福太郎をイメージした餅で、飛び出たあんこは烏帽子を表しています。とても美味しく、すぐに空になりました。東海道新幹線で東京から下るとき、三島駅近くで車窓左側からは三嶋大社の森が見え、車窓右からは富士山と1707年の宝永大噴火の跡がよく見えます。

2018.04.20

コメント(0)

-

桜の蜜を吸うメジロ

桜の木を飛び回り、蜜を吸うメジロです。 春を感じます。

2018.04.19

コメント(0)

-

目黒寄生虫館

2018年4月15日、東京都目黒寄生虫館に行きました。目黒に行くときには、必ず見学することにしています。医師の亀谷了(かめがいさとる)さんが1953年に開設した世界唯一の寄生虫館です。沢山の寄生虫と病気について説明がありますが、目を引き付けるのは、男性のお腹から出てきた日本海裂頭条虫で、8.8mの長さがあります。蟯虫は小学校の頃に定期検査があり、朝起きるとフィルムを肛門に当てて、学校に提出していました。回虫やエキノコックス、風土病として恐れられた貝を中間宿とする日本住血吸虫なども勉強になります。↑ 目黒寄生虫館。↑ 標本が並ぶ。↑ 日本海裂頭条虫。↑ 8.8mの長さ。驚き。↑ 日本海裂頭条虫の標本と、さなだひも。↑ 蟯虫。↑ なつかしい蟯虫検査。↑ 蟯虫は夜間、肛門周辺に卵を産み付ける。↑ 回虫。↑ エキノコックスに寄生された肝臓。↑ おはよう寄生虫さん 世にも不思議な生き物の話/目黒寄生虫館館長 医学博士 亀谷了/講談社+α文庫。 昔買った亀谷了博士の本。内容は驚く事ばかり。

2018.04.18

コメント(0)

-

没後50年 藤田嗣治 本の仕事展

2018年4月15日、東京都目黒美術館で「没後50年 藤田嗣治 本のしごと -文字を装う絵の世界ー」を見に行きました。藤田嗣治さんが家族、知り合い宛てに出した沢山の絵手紙や、フランスや日本での挿絵本とその絵などが展示され、じっくり見ると時間がいくらあっても足りないくらいでした。展示品の量が多く、見たものをすぐに忘れそうだったので、美術館の図録を買って、会社の行き帰りに見直しています。学生の頃、ひろしま美術館に行きましたが、当時は藤田嗣治さんの事を全然知らなかったせいか、絵は記憶に残っていませんでした。初めて藤田嗣治さんの絵を認識したのは、1991年にオランダで生活をし始めた頃にパリに行き、パリ市立近代美術館で「寝室の裸婦キキ」を見た時です。大きなキャンバスの黒い背景に、淡く白いキキが横になっている絵でした。フランス国立近代美術館や、スイス・ジュネーブのプチパレ美術館でも藤田嗣治さんの絵を見ました。今年の夏は、東京都美術館で藤田嗣治さんの回顧展が予定されており、楽しみです。↑ 東京都目黒美術館で「没後50年 藤田嗣治 本のしごと -文字を装う絵の世界ー」↑ 東京都目黒美術館。(家にある本)↑ キキとモンパルナス展カタログ/株式会社アート・ライフ 1998。↑ 藤田嗣治「異邦人」の生涯/近藤史人/講談社、講談社文庫↑ ①藤田嗣治 手しごとの家 ②藤田嗣治 本のしごと ③藤田嗣治 手紙の森へ/林洋子/集英社新書ビジュアル版。↑ 没後50年 藤田嗣治 本のしごと -文字を装う絵の世界ー展図録/林洋子、佐川夕子、下村朝香、松岡佳世、水野昌美/株式会社キュレイターズ。 この図録は今回、目黒美術館で購入した。

2018.04.17

コメント(0)

-

霞が関ビル竣工50周年

日本初の超高層ビルである「霞が関ビル」(東京都千代田区)が、2018年4月12日で竣工50周年を迎えました。1968年(昭和43年)に完成し、147メートル36階で、当時は日本一の高さでした。デジタル掛け軸としてビルに幾何学模様を投影したり、テラスで飲食ができる場所が用意されたりと、色々なイベントが行われています。霞が関ビル内には、建設中のビルの写真がパネルで掲示されており、当時の景色を見ることができます。朝刊には、三井不動産の見開き一面の広告があり、竣工式でビルを見上げる人たちの姿を映した写真が掲載され、興味深かったです。↑ 霞が関ビル 2018年4月12日。↑ 幾何学模様が映し出される。↑ カスミナイトテラス。↑ 噴水とプロジェクター。↑ ビル内のモニュメント。↑ ビル内の紹介パネル。↑ 地震対策として、柱や梁を組み合わせて地震の揺れを吸収する「柔構造」を採用。↑ パネルの写真。↑ 現在の霞が関ビル。↑ 2018年4月12日 朝日新聞 三井不動産の広告。↑ 竣工式でビルを見上げる人々。

2018.04.16

コメント(0)

-

山口市阿東・徳佐八幡宮のしだれ桜

2017年4月9日、山口市阿東の徳佐八幡宮に行き、しだれ桜を見ました。徳佐八幡宮は平安時代の1182年に大内満盛により出来たとされ、1825年に大阪から取り寄せて植樹した参道のしだれ桜が有名です。↑ 山口市阿東の徳佐八幡宮。参道にしだれ桜が続く。↑ 周防の豪族である大内満盛氏が、八幡宮の本営である大分の宇佐八幡宮に勧請し、八幡の神を徳佐八幡宮に奉鎮した。1825年に大阪からしだれ桜を取り寄せ、参道に植樹した。↑ 参道のしだれ桜。↑ 徳佐八幡宮。↑ 栂(つが)の御神木。↑ つがは小さな松笠がびっしり枝に実るので、大昔から子々孫々が栄え続く事を願ったとの事。

2018.04.15

コメント(0)

-

津和野散策

津和野・鷲原八幡宮の流鏑馬を見た後、津和野の町をゆっくり歩きました。高校2年の時、クラスの友人たちと津和野に行き、津和野城跡、太鼓谷稲成神社を巡った事が思いだされ、懐かしい気持ちになります。毎年田舎に帰省するとき、SL山口号が予約できるか調べるのですが、希望する西側の窓側がいつも予約済みのため諦めてしまい、いまだに乗車したことがありません。SL山口号を写真に撮ろうと思い津和野駅に行ったところ、この日は故障のため、蒸気機関車が来ていないとの事でした。なかなか縁がありません。重連の姿も見てみたいです。↑ 津和野・鷲原八幡宮の流鏑馬奉納。↑ 津和野の町を歩く。↑ 津和野カトリック教会。↑ ゴシック様式の教会だが、中は畳が敷いてある。↑ 津和野の古橋酒造。↑ 初陣。↑ JR津和野駅。↑ D51型194号機関車が、津和野駅の横に展示してある。↑ 鷺舞(さぎまい)。津和野の弥栄神社の古典芸能神事。国の重要無形民俗文化財指定。毎年7月に行われる。↑ 津和野川と桜。↑ 津和野川、JR山口線、太鼓谷稲成神社の朱色の鳥居、山頂は津和野城跡がある。↑太鼓谷稲成(たいこだにいなり)神社の朱色の鳥居と津和野城跡。日本五大稲荷の一つだが、ここだけが「稲荷」ではなく、「稲成」。 城主は大内氏、吉見氏、坂崎氏、亀井氏と代わる。↑ 多胡家老門。亀井氏11代に渡り家老職を務めた多胡家の武家屋敷門。↑ 津和野役場。↑ 殿町通りと鯉。

2018.04.14

コメント(0)

-

津和野流鏑馬神事(3/3)的を射る姿

流鏑馬で的を射る姿です。

2018.04.13

コメント(0)

-

津和野流鏑馬神事(2)流鏑馬始まる

津和野・鷲原八幡宮の流鏑馬が始まりました。鎌倉時代の衣装を着た射手が馬に乗り、疾走しながら馬場に置かれた一の的、ニの的、三の的めがけて鏑矢を射ます。的は50センチ四方の板です。迫力があります。初めて流鏑馬を見るので、最初はその迫力に驚くばかりで勝手が分からず、射手に写真を向けようとすると、すぐに画面から外れてしまいました。

2018.04.12

コメント(0)

-

津和野流鏑馬神事(1)

2017年4月9日、島根県津和野町に行き、鷲原(わしばら)八幡宮に奉納される神事の流鏑馬(やぶさめ)を見ました。室町時代の永禄十一年(1568)に、津和野城主の吉見正頼が八幡宮御本殿の改修に合わせて馬場を造り、流鏑馬が行われたとされています。射手などが馬場に現れ、鎌倉時代の衣装を身につけて練り歩きます。小雨が降っていましたが、気になりませんでした。↑ 鷲原(わしばら)八幡宮。↑ 流鏑馬(やぶさめ)の馬場入口。↑ 馬場に馬が入ってくる。↑ 桜の花と射手。

2018.04.11

コメント(0)

-

田舎の桜

山口県にある私の田舎の庭で、毎年桜が咲きます。↑ 桜と蜘蛛の巣。

2018.04.10

コメント(0)

-

錦帯橋とソフトクリーム

岩国の錦帯橋のそばに、日本一ソフトクリームむさしがあり、165種類のソフトを売っています。錦帯橋に行くと、いつも寄っています。↑ 吉香公園。↑ 田中穂積さん作曲の「美しき天然」。古い歌だが、母が歌っていたのでこの歌を知っている。

2018.04.09

コメント(0)

-

岩国シロヘビの館

岩国シロヘビの館に行き、国の天然記念物に指定されているシロヘビを見ました。シロヘビはアオダイショウが突然変異でできたと言われています。館の中には、山口県出身で「蟲師」を描いた漫画家の漆原友紀さんの絵で、シロヘビとエピソードが紹介されていました。↑ シロヘビ。↑ 岩国・吉香公園の「岩国シロヘビの館」。↑ アオダイショウとシロヘビの抜け殻。↑ シロヘビと名前の紹介。花に関する名前が付いている。↑ 漫画家 漆原友紀さんと絵。↑ 狐に化かされた話。↑ 岸根(がんね)。岸根村で毎年梅雨になると出てくるシロヘビを、村人たちは「梅雨左衛門」とよんだ。「玖珂郡志」↑ 六呂師(ろくろし)。 六呂師の田んぼにある大岩の割れ目から、毎年2匹のシロヘビが出てくる。でてこない時は、村人たちは早くシロヘビが出てくるように祈った。(享保増補村記)↑ 祖生(そお)。祖生の中村にある岩だが、梅雨になると割れ目からシロヘビがでてきた。いたずらで割れ目に木や竹を入れると、大風、大雨になると言われた。「玖珂郡志」↑ 今津。今津には役人がすむ宿舎があり、その西の倉庫には2頭のシロヘビが住み着いた。ネズミを餌とするシロヘビは、守り神として大事にされた。(錦川志)↑ 階段にいるシロヘビ。

2018.04.08

コメント(0)

-

桜と錦帯橋

2017年4月8日に、山口県岩国市の錦帯橋で桜を楽しみました。天気は良くありませんでしたが、桜の淡い色が美しかったです。↑ 錦川と錦帯橋。錦帯橋は中国・杭州の西湖にある橋を参考に1673年に建造された橋。釘は使っていない。何度も流されたことがある。↑ ソメイヨシノ。↑ 岩国寿司を買って食べる。↑ 淡墨桜。↑ イトザクラ。

2018.04.07

コメント(0)

-

新しいゴジラ像(日比谷)

日比谷シャンテの広場に新しいゴジラ像が出来ました。シン・ゴジラをベースにした作品で、本当に力強く美しい姿です。

2018.04.05

コメント(0)

-

東京ミッドタウン日比谷

2018年4月1日夕方に、「東京ミッドタウン日比谷」に行きました。2018年3月29日にオープンしました。↑ 東京ミッドタウン日比谷。地上35階、地下4階建て。↑ 東京ミッドタウンの入り口。↑ 1階アトリウム。↑ ある店の風景。↑ 理容ヒビヤ。↑ 東宝の映画館。(TOHO シネマズ日比谷)↑ 空中庭園。(パークビューガーデン)↑ 庭から日比谷公園を見る。↑ 日比谷公園。↑ 日比谷ステップ広場。

2018.04.04

コメント(0)

-

桜(半蔵門、桜田門、皇居石橋)2018年4月1日

桜を見ながら皇居の桜田濠を散歩しました。半蔵門、桜田門、皇居石橋の写真です。↑ 桜と半蔵門。↑ 半蔵門。↑ 桜田濠に沿って歩く。国土交通省、総務省、警視庁のビルが見える。↑ 桜田門遠景。↑ 憲政記念館の三権分立の時計塔が見える。 この公園は、時々鳥を探しに行く。↑ 桜田門の石垣。↑ 桜田門の高麗門。↑ 桜田門の内側の渡櫓門。↑ 二重橋濠と渡櫓門。↑ 桜。↑ 皇居の正面石橋。

2018.04.03

コメント(0)

-

桜(東京・千鳥ヶ淵)2018年4月1日

2018年4月1日午後に、東京・千鳥ヶ淵を散歩し、桜を見ました。桜と菜の花が咲いているところもありました。

2018.04.02

コメント(0)

-

写真発祥地の原風景 長崎展

2018年3月18日、東京・恵比須の東京都写真美術館に行き、「写真発祥地の原風景 長崎」を見ました。長崎にはピエール・ロシェやフェリーチェ・ペアドなど外国人写真師が訪れ、長崎の写真を多く撮りました。また、上野彦馬など日本人写真家も写真を学び、沢山の写真を撮っています。今回は、江戸期の長崎の図や、江戸時代後期から明治時代にかけて撮られた多くの長崎の写真を見ることができました。江戸時代の長崎・出島の絵、中国人居留地の図がありました。1795年の司馬江漢の西遊旅譚(5巻本)出島図があり、図の端に、オランダ人が出島の土地代として年間銀55貫目を支払うことが記載されていて面白かったです。また、1804年にロシアのレザノフが長崎に来て、日本に通商要求をしますが、半年後に追い返されます。ロシア人の宿泊所として指定されたのが、稲佐山にある悟真寺で、その宿泊所の見取り図もありました。江戸末期に作られた「長崎風物図箱」は撮影可だったので写真に撮りました。螺鈿細工で長崎の風景があり、美しいです。当時の写真を見ると、居留地から長崎港のパノラマを撮ったり、長崎湾の出口にある髙鉾島を撮ったりと、今の人たちが長崎で撮る風景と変わるところが無く、撮りたくなる構図は同じなのだなと思いました。↑ 恵比須の東京都写真美術館。↑ 写真発祥地の原風景 長崎。↑ 眼鏡橋。 1866年 フェリーチェ・ベアト撮影。 DIC川村記念美術館蔵。↑ 長崎パノラマ。 プロイセン東アジア遠征団写真班撮影。長崎大学附属図書館蔵。↑ 紅毛人遠見之図 江戸時代後期 制作者不詳 多色刷り目木版 長崎歴史文化博物館蔵。↑ ボートイン兄弟とその同僚。1865年 アントニウス・ボードイン撮影 長崎大学附属図書館蔵。↑ 長崎風物図箱。 江戸末期 制作者不詳 長崎歴史文化博物館蔵。箱の中に、さらに小さな6個の箱が入っており、それぞれ美しく装飾されている。↑ 相撲の興行風景。↑ 携帯暗室 上野彦馬旧蔵 明治10年頃。長崎歴史文化博物館蔵。長崎の写真、昔と今の対比。

2018.04.01

コメント(0)

全28件 (28件中 1-28件目)

1

-

-

- 国内旅行どこに行く?

- 素敵なララの家・人気です・スターヒ…

- (2025-11-23 23:20:21)

-

-

-

- 北海道の歩き方♪

- 超速報!?サッポロファクトリーのジ…

- (2025-11-23 19:45:02)

-

-

-

- アメリカ ミシガン州の生活

- いよいよ日本へ本帰国

- (2025-01-11 13:13:28)

-