2023年04月の記事

全22件 (22件中 1-22件目)

1

-

4月のおしゃれ手紙:ひらパー「その時メリーゴーラウンドが動いた」

遊園地「ひらかたパーク」(大阪府枚方市)を盛り上げ続ける「超ひらパー兄さん」。そのひらパー兄さんの俳優・岡田准一の就任10周年を記念した新CMが、関西エリアで放映決定。さっそくツイッターではトレンド入りを果たすほどの反響を呼んでいる。■「怒られないのかなw」ひらパー×岡田准一、新ポスターに反響■23年春のテーマは、「どうする園長」に決定。 (園長=✖えんちょう 〇そのなが)そして3月18日より、新CM「その時メリーゴーラウンドが動いた」篇が放映。戦国時代の甲冑をまとった岡田園長が、「出陣じゃあー!」の勇ましい掛け声とともにゆっくりと動き出すメリーゴーラウンド。そして唐突にあらわれる「就任10周年特別呼称 園長(そのなが)」。なぜに訓読みなのか? 真意は分からぬまま、しかし、そのようなことはまったくかえりみず颯爽と出陣する園長・・・という、毎度お馴染みのシュールな世界観となっている。馬に乗った信長に対して、木馬に乗った園長(そのなが)。((´∀`))ケラケラNHKが怒ってくるかもしれんでぇ~。■ひらパー兄さん・パロディの数々■■2023年4月に見た映画■*わたしの幸せな結婚*生きるLIVING*AIR/エア*パリ タクシー ■書き残したネタ■*旅行ネタ*長堀川と橋*うさぎネタ*八幡大菩薩について*アフリカで日本の古着が環境破壊!?*トグサ(研ぐさ)*「篩(ふるい)」と「とおし」*レッドオーシャン、ブルーオーシャン*丁寧語*高師浜*読書ネタ*丁寧すぎる言葉◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆■【インテリアショップ紹介#8】アンティーク、ヴィンテージのインテリアと出会うならココ。CASICAカシカ。■■【インテリアショップ紹介#8】アンティーク、ヴィンテージのインテリアと出会うならココ。CASICAカシカ。■■【ルームツアー】昭和レトロ|平屋|リノベーション|減築|山縣武史建築設計■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2023.04.30

コメント(0)

-

プレイバック俳句:2019年~2022年4月

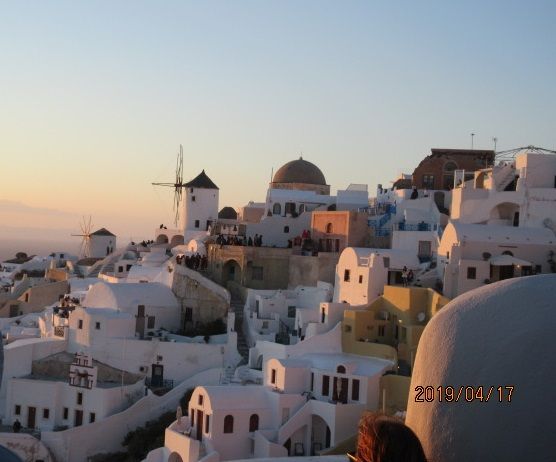

■2019年4月■(桜。ギリシャ旅行欠席)■2020年3月~5月■新型コロナウイルスのため休み。■春の風(3月の題)■2021年4月■桜*桜咲く盆と祭のように咲く*咲き初めし桜の下に落椿*明日咲くか明後日咲くか桜花*幾星霜生きたか地を這う老桜*玉の緒よ絶えなば絶えねと桜咲く■2022年4月■桜*散りぬれば はや思い出の桜かな*春色の衣まといて街ゆかむ*二またに流れる川あり桜(はな)の下*花冷えやエースナンバー孤独なり*花終わりはや来年の花を待つ そのあまりにも有名なキャッチコピー「NO MUSIC, NO LIFE?」"音楽があることで気持ちや生活が豊かになる"という事。で、私もNO俳句NOライフというタイトルを考えたけど、語呂が悪いので辞めた。2019年の2月から月一回、句会に参加しているがまとめておこう。■2019~2022年1月■■2019~2022年2月■■2019~2022年3月■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2023.04.28

コメント(0)

-

3/27-3:愛知県:家康の産まれた城・岡崎城(岡崎市)

■3/27-3愛知県・岡崎市にある岡崎城をこの日3人目のガイドさんの案内で廻った。岡崎城は、徳川家康公が生まれた、神君出生の城です。龍にまつわる伝説も多く、別名 龍ヶ城とも呼ばれ、竹千代(のちの家康公)が誕生した折には、城の上に黒雲が渦巻き、黄金の龍が現れたと伝えられています。別名、龍城。1959年に再建された3層5階の復興天守は、岡崎市のシンボルとして市民に愛され親しまれています。いにしえより、東海道を舟運による交通の要衝として栄え、「五万石でも岡崎様は お城下まで舟が着く」と歌われた。岡崎城はその歴史的価値から、2006年に「日本100名城」に選定されました。城のある岡崎公園は日本さくら名所100選に選ばれた桜の名所。 公園には、名物の八丁味噌を使った田楽料理を食べられる店「八千代本店」がある。八丁味噌は愛知県岡崎市八帖町(旧八丁村)の二社で江戸時代初期から生産される味噌の銘柄です。▲『顰像』(しかみぞう)の銅像。「三方ヶ原の戦いでの敗戦直後の姿」の家康の肖像画を像にしたもの。「家康が、自身の慢心を戒めるために自身の姿を描かせ、自戒のために座右に置いた」という。▲家康の家臣、本多忠勝。★一言坂の戦いでの殿軍での戦いぶりを武田軍の小杉左近から「家康に過ぎたるものが二つあり、唐の頭に本多平八」との狂歌の落書をもって賞賛された。(「唐の頭」は当時徳川家中で流行っていた兜などにつけるヤクの尾毛の飾り物を指す)★織田信長はその並はずれた武勇を武田征伐後、「花も実も兼ね備えた武将である」と侍臣に紹介した。★豊臣秀吉には「日本第一、古今独歩の勇士」と称され、また、「東に本多忠勝という天下無双の大将がいるように、西には立花宗茂という天下無双の大将がいる」と勇将として引き合いに出された。大河ドラマ館(三河武士のやかた家康館)前の広場にある高さ約6mの時計塔。毎時00分・30分に能を舞う家康公の人形が登場し見る人の心をなごませます。●8670歩■2023.3月23日(木)■愛知県・名古屋市・有松■■3月24日-1■愛知県:名古屋市・熱田神宮■■3月24日-2■愛知県:名古屋城■■3月24日-3■愛知県:名古屋市・四間道(しけみち)■■3月25-1■愛知県:名古屋市・徳川園■■3月25日-2■愛知県:清須市・清州城/北名古屋市「昭和日常博物館」■■3月26日-1■愛知県・運のいい城・犬山城■■3月26日-2■愛知県:明治村(犬山市)■■3月27日-1■愛知県:家康の先祖の地:松平郷■■3月27日-2■愛知県:三河松平菩提寺・大樹寺(岡崎市)■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2023.04.27

コメント(0)

-

昔語り:豆の花

今年4月の句会のテーマは「豆の花」だった。桜が満開の季節にあって、豆の花など気が付かなかったが、改めて豆の花を見ると、なんときれいなことか・・・。「きれい・・・」と桜を見上げて人々は口々に誉めそやす。豆の花は、ほめられもせず、咲いていた。いや、咲いていることも気づかれていなかったようだった。私も句会のテーマが豆の花でなかったら、見なかっただろう。 今から65年以上前の田舎では、殆どの人が自給自足に近い暮らしをしていたと思う。少なくとも私の家はそうだった。畑には、いろんなものが植えられていて、時期が来れば、それを食べた。今頃は、エンドウやそら豆のシーズンだ。 母に「エンドウを採ってきて」と頼まれると私は、籠とハサミを持って畑に向かった。小学3~4年生くらいになれば、しっかりと膨らんだ豆を選ぶことは誰でもしっていた。中には成長して皮が白くなっているのもあったので、慌てて採った。或る程度籠にたまったら家に持って帰って、豆の鞘(さや)を剥く。この作業も好きだった。豆を剥きながら、生の豆を口に放り込んだ。生臭い豆のにおいがしたが、嫌いではない。剥き終わったら母が塩味の豆ご飯を炊いてくれる。豆ごはんは続いた。それは、米を節約するための母の工夫だったのだろうが、子どもだった私は、まったく気が付かなかった。 ソラマメは、塩ゆでして、おやつにした。その頃、豆の花はを見ると、もうすぐ豆ごはんが食べられると楽しみにしていたものだった。 豆の花ほめられもせず咲きにけり はるな・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2023.04.26

コメント(0)

-

3/27-2:愛知県:三河松平家菩提寺・大樹寺(岡崎市)

■3/27-2NHK大河ドラマ「どうする家康」の舞台にもなった、岡崎市にある大樹寺に行きガイドさんの案内で見て回った。大樹寺(だいじゅじ / だいじゅうじ)は、愛知県岡崎市鴨田町にある浄土宗の寺院。徳川家は、松平郷から三河に移ってきた松平氏の菩提寺だ。■大樹寺(岡崎市)■松平家・徳川将軍家の菩提寺で、文明7年(1475)松平家4代親忠公により勢誉愚底上人が開山しました。 かつて桶狭間の戦いで敗れた家康公が岡崎へ逃げ帰った際、大樹寺の周りを敵に取り囲まれこれまでと自害を試みた時、住職から「厭離穢土欣求浄土、汚れた世を正し太平の世を目指す」との教えを受け切腹を思いとどまったことから、家康公再起の場として歴史的にも大きな役割を果たしたお寺。境内にはその際に家康公が佇まれたと云われる松平家8代の墓や、国の重要文化財であり家康公の祖父・松平清康公が天文4年(1535)に建立した多宝塔などがあります。■多宝塔とは■、一般に、平面が方形(四角形)の初層の上に平面が円形の上層を重ね、宝形造(四角錐形)の屋根を有する二層塔婆を「多宝塔」と呼称する。また3代将軍家光公建立の山門を起点に岡崎城と大樹寺を結ぶ約3kmの直線は歴史的眺望「ビスタライン」と呼ばれ、約380年間守られてきた岡崎を代表する景観として知られています。2023年(令和5年)1月8日にNHK大河ドラマ『どうする家康』の放映が開始されると、松平家・徳川家ゆかりの大樹寺も観光客が急増。混雑と事故防止のため、同年2月10日から入口にナンバープレート認識システムが導入され、駐車場が有料化された。大樹寺に安置されている江戸幕府歴代将軍の位牌は、それぞれ将軍の臨終時の身長と同じという説がある。 15代将軍慶喜の位牌は大樹寺に置かれていない。これは将軍職を引いた後も存命であったことと、臨終に際し自らを赦免し爵位まで与えた明治天皇に対する恩義から神式で葬られることを遺言したためである。■2023.3月23日(木)■愛知県・名古屋市・有松■■3月24日-1■愛知県:名古屋市・熱田神宮■■3月24日-2■愛知県:名古屋城■■3月24日-3■愛知県:名古屋市・四間道(しけみち)■■3月25-1■愛知県:名古屋市・徳川園■■3月25日-2■愛知県:清須市・清州城/北名古屋市「昭和日常博物館」■■3月26日-1■愛知県・運のいい城・犬山城■■3月26日-2■愛知県:明治村(犬山市)■■3月27日-1■愛知県:家康の先祖の地:松平郷■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2023.04.24

コメント(0)

-

3/27-1:愛知県:家康の先祖の地・松平豪(豊田市)

■3月27日-1この日は、徳川300 年の礎となった松平八代の歴史が始まった場所、「松平郷」をガイドさんの案内で廻った。松平郷には、松平氏をしのぶ歴史的な資料や史跡が多く残されています。 その代表ともいえる松平東照宮から高月院にかけての2 ヘクタールが、歴史と自然の里「松平郷園地」として整備されています。 自然保全に配慮された室町時代を連想させる景観は、訪れる人々に心の安らぎを与えるこれまでにないタイプの公園です。 園地の入口には、松平八代を象徴する七対の石柱と初代親氏の銅像が設けられ、人々をいにしえの時代へといざないます。 親氏は、旅の途中で、この家の主人と偶然知り合い、この土地に腰を据えたそうだ。初代のいたことは、▲こんな風な屋敷だった。 その名残が松平東照宮として残っている。高月院に至る250m の遊歩道治しいの「室町塀」や「冠木門」は、室町期の歴史景観を醸し出します。 ■高月院は■もとの名を「寂静寺」ともいい、寛立上人が在原信重(親氏の妻の父親)の援護を受けて1367(正平22)年に建立。1377年、親氏が本尊阿弥陀仏をはじめ堂・塔のすべてを寄進し、高月院になりました。現在の山門や本堂は1641年に徳川家光によって建立されたもの。境内には、松平家墓所があり、親氏、泰親、親忠夫人の墓が並んでいます。 徳川300 年の礎となった松平八代の歴史は、ここ松平郷から始まります。■♪侍ニッポン■人を切るのが侍ならば恋の未練がなぜ切れぬ、伸びた月代(さかやき)さびしく撫でて新納鶴千代にが笑い古い歌に「侍ニッポン」というのがある。作詞は、西城八十作曲は、松平信博作曲したのは、松平郷松平家第20代当主で「殿様作曲家」と呼ばれた。多くの映画音楽を残している。■2023.3月23日(木)■愛知県・名古屋市・有松■■3月24日-1■愛知県:名古屋市・熱田神宮■■3月24日-2■愛知県:名古屋城■■3月24日-3■愛知県:名古屋市・四間道(しけみち)■■3月25-1■愛知県:名古屋市・徳川園■■3月25日-2■愛知県:清須市・清州城/北名古屋市「昭和日常博物館」■■3月26日-1■愛知県・運のいい城・犬山城■■3月26日-2■愛知県:明治村(犬山市)■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2023.04.22

コメント(0)

-

3/26-2:愛知県:明治村(犬山市)

■3月26日-2■博物館 明治村■明治期を中心とする60以上の歴史的建造物を移築、保存、展示する野外博物館。高度経済成長の影で消えゆく貴重な明治期の建造物を何とか保存したいと建築家・谷口吉郎氏と名古屋鉄道社長(当時)の土川元夫氏の同窓生の二人が力を合わせて昭和40年に開村、平成27年に50周年を迎えました。来村者に最も人気があるのは、大正12年竣工の「帝国ホテル中央玄関」です。設計はアメリカ人建築家、フランク・ロイド・ライト氏。独自の質感を持つ大谷石に幾何学的な彫刻を施す一方、透かしテラコッタも用いられた美しい建物です。ここで見られるのは、車寄、メインロビー、ラウンジなど。復原するには約17年の歳月を要しました。1965年(昭和40年)3月18日、名鉄が用地の寄付をはじめ財政面で全面的に援助(基金拠出)し、博物館明治村は犬山市の入鹿池の畔に開館した。夫と、なんで犬山市に作ることになったんだろう??と言い合っていたけれど、これで分かった。テレビや映画のロケ地としても有名な明治村。NHK朝の連続ドラマでは「花子とアン」「ごちそうさん」などに採用されています。当時風の女学生の衣装のレンタルもしているので、花子やめ以子になりきって記念撮影するのも楽しいですね。★ごちそうさん(NHK連続テレビ小説。2013年10月 - 2014年3月)★花子とアン(NHK連続テレビ小説。2014年3月 - 2014年9月)★タイムスクープハンター(NHK総合テレビ)★わろてんか (NHK連続テレビ小説。2017年10月 - 2018年3月)★半分、青い。(NHK連続テレビ小説。2018年4月23日の放送で、主人公がデートで博物館明治村を訪れる場面が登場する)★まんぷく(NHK連続テレビ小説。2018年10月 - 2019年3月)★エール(NHK連続テレビ小説。2020年3月 - 2020年11月)▲夏目漱石の家▼「吾輩は猫である」の猫もいる!!◆◆◆◆◆▲色といい形と言い、レトロなバス。広い園内は、バスに乗って。▲京都の市電を利用。これも乗ることができる。▼▲「吊革」という言葉は、皮で吊っているからで、この市電の吊革が始まり。この日は休みだったけれど、SLも走っていて乗ることができる。◆◆◆◆◆明治の建物って、重厚で美しい。残す価値がある。今の建物は、こうして残そうって思わない。●3/26●9623歩■2023.3月23日(木)■愛知県・名古屋市・有松■■3月24日-1■愛知県:名古屋市・熱田神宮■■3月24日-2■愛知県:名古屋城■■3月24日-3■愛知県:名古屋市・四間道(しけみち)■■3月25-1■愛知県:名古屋市・徳川園■■3月25日-2■愛知県:清須市・清州城/北名古屋市「昭和日常博物館」■■3月26日-1■愛知県・運のいい城・犬山城■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2023.04.21

コメント(0)

-

パリ タクシー★運転手と客

■パリ タクシー■人生にとんでもないサプライズが乗り込んできた。タクシー運転手として働くシャルルは、金なし・休みなし・免停寸前という人生最大の危機を迎えていた。そんなある日、タクシーに乗せた客マドレーヌから、寄り道しながらパリを横断してほしいと依頼が。彼女が人生を過ごしたパリにはたくさんの秘密が隠されていて、寄り道をする度に彼女の過去が明かされていく。そしてただのパリ横断だったはずの2人の旅は、彼らの人生を大きく変える驚きに満ちた旅へと変貌する。 免停寸前のタクシー運転手と92歳のマダムのパリ横断旅を描いたヒューマンドラマ。『戦場のアリア』のクリスチャン・カリオンが監督と脚本を担当し、『パリよ、永遠に』のシリル・ジェリーが共同で脚本を手掛けた。タクシー運転手のシャルルを『ミックマック』のダニー・ブーン、客として乗車した女性マドレーヌをシャンソン歌手として活躍するリーヌ・ルノーが演じる。 映画を見ていて、92歳マダムの行動に腹が立った。16~17歳の時、第二次世界大戦が終わって、パリに来ていたアメリカ兵に恋した。3か月で彼はいなくなった。彼女に残ったのは、妊娠。なぜ、子どもを産んだのか? 産まれた息子を育てながら次の恋。結婚するも、夫は、暴力を振るう。たまらず、夫を睡眠薬で眠らせ、殺す寸前まで・・・。服役して出所。もっと早く暴力夫と別れていれば、母親や息子、そしてなにより自分が傷つかなかったのに・・・。 人生は、選択の連続だというけれど、正しい選択をしていれば、もっといい人生だっただろうにと思った。「昨日、アメリカ兵と踊ったと思ったのに、今日は老人ホーム・・・。すべてが一瞬だった。」波瀾万丈の人生を振り返ると 最期の方に、92歳のマダムがつぶやくのが沁みた。誰でも最初から92歳ではない。あっという間に92歳になったのだ。露と落ち露と消えにし我が身かな 浪速のことは 夢のまた夢 豊臣秀吉 辞世エッフェル塔、凱旋門、■ビルアケム橋■、修復中のノートルダム寺院・・・。 パリ観光をしているような映画だった。原題は「Une belle course」で「素晴らしい走り」という意味。これでは、つかみが無いとタイトルに「パリ」を入れたのだ。そのつかみにまんまと乗った私。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2023.04.19

コメント(0)

-

AIR/エア★実話

■AIR/エア■伝説のシューズを誕生させた負け犬チーム、一発逆転の実話1980年代、ナイキのバスケットボール・シューズは人気がなく、業績不振に陥っていた。CEOであるフィルからバスケットボール部門の立て直しを命じられた社員のソニーが目をつけたのは、新人バスケットボール選手のマイケル・ジョーダンだった。のちに世界的スターとなるマイケルだったが、当時はNBAの試合に出たこともない新人で、さらに他社ブランドのファン。そんな不利な状況をもろともせず、ソニーは一発逆転の勝負に挑む。 ナイキが誇るバスケットボール・シューズ、“エア ジョーダン”の誕生に迫る物語。一発逆転の勝負に出たナイキの社員たちの実話を、監督を務めた『アルゴ』のベン・アフレックが、『フォードvsフェラーリ』のマット・デイモンと共に描きだす。デイモンがナイキ社員のソニー・ヴァッカロを、アフレックがナイキCEOのフィル・ナイトをそれぞれ演じる。 スポーツの枠を超え、ファッションやアートなど現代のカルチャーに大きな影響を及ぼした“エア ジョーダン”。日本でも社会現象を巻き起こし、誰もが憧れ、今なお伝説として語り継がれる世界一有名なシューズだ。しかし、当時NBAではシューズの規定が厳しく、カラー比率の高いシューズには履いた選手が罰金を科せられた。次々襲い掛かる困難を、男たちはどうやって切り抜けたのか? 不可能を可能にしたプロフェッショナルなチームの、人生を賭けた挑戦を描く、感動の実話。あのアツい時代の興奮を、輝きを、当時の音楽やアイテムと共に体験しよう。☚この、人が飛んでいるマークは、ジョーダンの飛んでいる姿を描いたもの。 NIKE(ナイキ)は、英語読みでニケ。シンボルマークは、翼。 ☚サモトラケのニケ女神ニケは、翼のある勝利の女神。ギリシャのサモトラケ島で発見され、ルーブル美術館にある「サモトラケのニケ」が有名。●映画メモ●★有名なスポーツメーカーのナイキが、エアージョーダンを売り出した頃は、人気も知名度もトップではなかったって知らなかった。★シューズの白い部分の割合が少ないと罰金が科せられるとなれば、だったら毎試合罰金を会社が払いましょうといって斬新なデザインを押し通す。★有名なスポーツメーカーのナイキが、エアージョーダンを売り出した頃は、人気も知名度もトップではなかったって知らなかった。★ジョーダン母が、契約金+歩合を請求したのは、グッドジョブと思った(⌒∇⌒)★大谷選手やイチローもこうしてCMに出ているのかなと思いながら見た。ソニーの魂のプレゼンはマイケル選手や家族の心を打っただろう。誰もが知る”エア・ジョーダン”と、その裏にある誰も知らない物語。 「グッドウィルハンティング」という映画がある。1997年12月のワールドプレミアでは当時は無名の俳優であった、マット・デイモンが執筆した脚本の完成度の高さに注目が集まり、最終的にアカデミー賞やゴールデングローブ賞で脚本賞を受賞するなど高い評価を受けた。今回の監督は、「グッドウィル・・・」に出ている。・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2023.04.18

コメント(0)

-

3/26-1:愛知県:運のいい犬山城と犬山の地名

■3月26日-1犬山城で有名な犬山市にやってきた。信長・秀吉・家康が奪い合い、歴史の荒波を生き残った、国宝犬山城。山城は、愛知県犬山市にある平山城というタイプのお城です。現在も築城当時に近いとされる姿を残しており、天守閣は日本最古の様式。平山城とは、平地にある丘や小さな山に建築されたお城のことを指します。犬山城は、望楼型三重4階地下2階という構造で、簡単にいうと地下2階と地上4階の合計6フロアの建物。4階は望楼といって、遠くを見渡せるようになっています。犬山城が位置しているのは木曽川の南岸、標高85メートルの崖の上。背後は断崖絶壁ですので、攻め入ることが難しい天然の要塞といえます。犬山城のように、築城当時の天守を残しているお城は非常に貴重です。日本のお城のほとんどは、戦国の戦乱や明治期の廃城、その後の戦争等で失われています。 明治維新後、廃藩置県が行われ藩主が住む城はすべて廃城とされました。犬山城も例外ではなく、櫓や城門といった天守以外の重要な構造物が取り交わされ、犬山城は愛知県の所有になります。ところが1895年に濃尾地震(のうびじしん)が発生。天守が半壊してしまいました。 そこで修復することを条件に旧城主の成瀬家に犬山城が譲渡されました。地震の被害は、成瀬家と犬山町民が集めた義援金によって修復されています。その後、太平洋戦争にも被害にあわず、今まで残ったという犬山城は、運のいいお城なのだとガイドさん。桃の形の瓦。何故、桃?答えは、邪気を払う縁起の良いものだから。犬山城では天守、お城、犬山という町を邪悪なものから守るものということで桃瓦を載せている。桃は、中国では古くから、邪気を祓い不老長寿を与える縁起の良い植物・果実として考えられていた。「犬山」の由来については、これまで①犬を用いた狩りをするのに適地だったから、②「小野郷」という地名に山が多かったので、「小野山」となり、それが「犬山」に転訛した、③針綱神社が大縣神社から見て戌亥(いぬい)の方角に当たることから「犬山」になった、などの説があります。朝から雨が降っていたので城下町の散策は諦めて、からくり人形館へ。▲からくり人形▼この他、いろんな人形を見て回った。▲この日の朝は、ビュッフェスタイルできし麵が出た!!■2023.3月23日(木)■愛知県・名古屋市・有松■■3月24日-1■愛知県:名古屋市・熱田神宮■■3月24日-2■愛知県:名古屋城■■3月24日-3■愛知県:名古屋市・四間道(しけみち)■■3月25-1■愛知県:名古屋市・徳川園■■3月25日-2■愛知県:清須市・清州城/北名古屋市「昭和日常博物館」■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2023.04.17

コメント(0)

-

3/25-2:愛知県:清須市・清州城/北名古屋市・「昭和日常博物館」

■3月25日-2午前中名古屋市の徳川園を見た後、織田信長の居城だった清州城で名高い清須市に行った。ガイドさんが見習いガイドさんと一緒に案内してくれた。■清須と清城の歴史■●室町時代応永12年(1405年)、尾張国の守護職であった斯波義重が、守護所であった下津城(稲沢市)の別郭として建てられたのが清須城の始まりといわれています。●文明8年(1476年)戦乱により下津城が焼失した後の、文明10年(1478年)守護所が清須に移転することで、清須が尾張国の中心地となります。京や鎌倉に連絡する往還と伊勢街道が合流する交通の要衝でもあり、尾張の政治・経済・司法の中心地として繁栄を迎えます。●弘治元年(1555年)に織田信長公が那古野城(なごやじょう)から入城、尾張を統一掌握したころの清須城の基本構造は、守護の館と同じだったと考えられています。(信長は、この道を通って桶狭間に向かったという。)永禄3年(1560年)の桶狭間の戦いに勝利した信長公は、ここ清須から天下統一への第一歩を踏み出しました。●天正10年(1582年)の本能寺の変で信長が斃れると、清洲城にて清洲会議が行われ、 城は次男・織田信雄が相続した。●慶長15年(1610年)徳川家康は、清須城廃城と名古屋城築城を命じ、町の建物、町の機能全てが移転する「清須越」が行われました。これにより尾張の政治・経済・司法の中心は清須から名古屋へ移り、清須城とともにその城下町は歴史から姿を消し去りました。なお、名古屋城築城に際し取壊した清須城の資材が再利用され、特に名古屋城御深井丸(おふけまる)の西北櫓は、「清須(洲)櫓」とも呼ばれ清須城天守の古材でつくられたといわれます。▲五条川に架かる五条橋。「五条橋まで、持って行ってしまった」とガイドさんは、最近のことのように怒っていた。現在の橋は名古屋移転前の擬宝珠を復元したもの。▲五条橋は、名古屋市に引っ越しした。■名古屋市■●慶長18年(1613年)名古屋城の完成と城下町の移転が完了したことにより廃城となった■「きよす」の表記は、文献その他歴史的にも「清須」「清洲」の両方の記載が見られます。古くは「清須」の表記が多く後に「清洲」の表記が多くなっています。そこで、今回の展示リニューアルに際しては、慶長15年(1610年)の『清須越』を境目に清須越以前を「清須」、「清須城」と表記し、それ以降の宿名、町名を「清洲」と表記しています。また、現在の施設固有の名称としては「清洲城」として表記しております。◎私は、五条川の洲に出来た土地ということで「洲」と思っていた。■現在の清洲城■現在、城跡は開発によって大部分は消失し、さらに東海道本線と東海道新幹線に分断されており、現在は本丸土塁の一部が残るのみである。東海道本線以南の城跡(清洲公園)に信長の銅像が、以北の城跡(清洲古城跡公園)に清洲城跡顕彰碑がある。なお、現在城址のすぐ横を流れる五条川の護岸工事の際に発掘された石垣の一部が、公園内に復元されている。現在の天守は、平成元年(1989年)に旧・清洲町の町制100周年を記念して、清洲城跡に隣接する清須市清洲地域文化広場内に建設された鉄筋コンクリート造の模擬天守である。創建当時の絵図が残っていないため、その規模も不明である。そのため、外観や規模は、実在した当時を想像して設計された。建造された天守は、桃山時代の城を再現するデザインで、江戸時代の漆喰塗廻の白い城とは異なる、装飾に富んだ姿となっている。●2010年1月に清須市の「清須越四百年事業」のPR役としてフィギュアスケート選手織田信成が清洲城の名誉城主に就任している(任期は1年間)。●現代にみる清洲越しの距離感。●清洲城模擬天守からは、遠く名古屋の街が見える。▲お城の近くに甲冑をつくる工房が・・・!!!◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆■昭和日常博物館■に行った。約60年という年月で日本の暮らしが大きく変化した、昭和時代。特に昭和30年代は、テレビ・冷蔵庫・洗濯機などの電化製品が普及し、薄暗い裸電球から白々とした蛍光灯へ変化するなど、最も変化の激しかった時代といえます。そんな昭和時代の暮らしについて展示・保存しているのが、愛知県北名古屋市にある「昭和日常博物館」です。昭和時代を過ごした方には懐かしく、以降の年代にはレトロで新鮮。エレベーターを降りると、まるで昭和時代にタイムスリップしたかのような気持ちに。1955年(昭和30年)~1965年(昭和40年)当時のものが緻密に展示されています。令和の時代をむかえ、私たちの日常から昭和の暮らしの品々がどんどんと消えつつあります。トイレのちり紙置き・食品の包装紙・文房具など、一点一点はただ懐かしく、日常の中でゴミとして捨ててしまいそうなものばかりですが、昭和という時代を後世に伝える大切な資料です。昭和日常博物館では、12万点以上もの資料を収集・保存。その中からピックアップした約1万点が展示されています。▲真ん中の皿の色違いが今もうちにある!!●9512歩■2023.3月23日(木)■愛知県・名古屋市・有松■■3月24日-1■愛知県:名古屋市・熱田神宮■■3月24日-2■愛知県:名古屋城■■3月24日-3■愛知県:名古屋市・四間道(しけみち)■■3月25-1■愛知県:名古屋市・徳川園■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2023.04.15

コメント(0)

-

3/25-1:愛知県:名古屋市・徳川園

■3月25日ガイドさんの案内で、名古屋市にある徳川園に行ってきた。●元禄8年(1695年)徳川園は、徳川御三家筆頭である、尾張藩二代藩主光友が、自らの造営による隠居所である大曽根屋敷に移り住んだことを起源としています。当時の敷地は約13万坪(約44ha)の広大さで、庭園内の泉水には16挺立の舟を浮かべたと言われています。●明治22年(1889年)からは尾張徳川家の邸宅となりました。●昭和6年(1931年)、十九代当主義親から邸宅と庭園の寄付を受けた名古屋市は整備改修を行い、翌年「徳川園」が公開されました。●昭和20年(1945年)に大空襲により園内の大部分を焼失した後は一般的な公園として利用されてきました。●平成16年秋に日本庭園としてリニューアルしました海に見立てた水面の周りに見どころを配する池泉回遊式庭園の中心的存在で、地下水を水源としています。黒松を背にして浮かぶ島々、巨石に懸かるもみじ、水際を渡る飛石、突き出す砂嘴、舟小屋のある渡し場などを巡りながら楽しむことができます。■登録有形文化財について■●川園黒門(とくがわえんくろもん)●登録理由 徳川園の西に開く黒塗りの木割の太い薬医門。旧尾張徳川家大曽根邸の表門として風格のある趣を持つ。隅巴・軒巴は三つ葉葵紋の瓦とし、*留蓋*に亀をのせている。*留蓋*:屋根末端の部分を覆う瓦のこと。雨漏りを防ぐための構造物。装飾的な要素も持つ。●釣瓶井戸(つるべいど)●登録理由 石造の井戸で木造切妻杉皮葺の屋形を持つ。塀と同様に周辺建物の歴史的景観を整えている。●蘇山荘(そざんそう)●登録理由 徳川園の北西に位置する。伝統的な和風建築の様式をとりながらも中廊下や階高の高い和風の座敷などを採用する近代和風建築の好例。この建物は昭和22年(1947)から平成8年まで、名古屋市の公営結婚式場として使用され、平成16年からは喫茶室として活用されている。●西湖堤●白楽天、蘇東坡など、古くから文化人の憧れの景勝地である中国杭州の西湖の湖面を直線的に分ける堤防を縮景したもので、異国情緒を日本庭園の中に取り入れています。東京都の小石川後楽園、広島県の縮景園など、現存する大名庭園にも見られる様式です。▲亀島:亀は縁起がよいということで、日本庭園によく用いられる。▼▲南国の植物を植えることで、広く支配しているということをあらわしている。▲葵を育てている。▼光友の諡號「瑞龍院」から名づけられた小さな茶室で、龍仙湖の彼方に西湖堤を眺望することができます。(▲灯篭の足元に「有楽灯篭」とある。)織田信長の弟、織田有楽斎を始祖とし、かつては尾張徳川家で重用された尾州有楽流に因み、有楽好みの様式を取り入れています。東京の有楽町(ゆうらくちょう)という地名は、有楽斎(うらくさい)に由来する。この日も、味噌おでん、串カツなど名古屋名物の店を見た。■2023.3月23日(木)■愛知県・名古屋市・有松■■3月24日-1■愛知県:名古屋市・熱田神宮■3月24日-2■愛知県:名古屋城■■3月24日-3■愛知県:名古屋市・四間道(しけみち)■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2023.04.14

コメント(0)

-

生きる LIVING★黒澤明*カズオ・イシグロ

■生きる LIVING■最期を知り、人生が輝く。1953年、復興途上のロンドンで公務員として働くウィリアムズは仕事一筋で生きてきた。いわゆるお堅い英国紳士である彼は、仕事場では部下に煙たがられ、家では孤独を感じる日々を過ごしており、自分の人生を空虚で無意味なものだと感じていた。そんなある日、ウィリアムズは医者から自分ががんを患っていること、そして余命半年であることを告げられる。手遅れになる前に充実した人生を手に入れようと、彼は大きな一歩を踏み出す。 黒澤明の不朽の名作『生きる』(1952年)が第二次世界大戦後のイギリスを舞台に蘇る。小説「日の名残り」、「わたしを離さないで」などで知られるノーベル賞作家カズオ・イシグロは、若かりし頃にこの黒澤映画に衝撃を受け、映画が持つそのメッセージに影響されて生きてきたと語る。そんな彼が脚本を手掛け、この鬱屈した時代に新しい『生きる』を誕生させた。イシグロは、黒澤映画の“何事も手柄が得られるからやるのではない。世間から称賛されるからやるのではなく、それが自分の成すべき事だからやる。”そんな人生観に魅力を感じており、それは、戦後の日本もイギリスも、そして現代においても変わらないと語る。オリジナルの高い評価に怯えることなく、長年抱いてきた戦前・戦後のイギリス文化への憧れを支えに、自分なりの英語の脚本を書いた。この映画は、黒澤明の「生きる」の英語版。 黒澤作品の方では、ブランコに乗った主人公が、歌うのが「ゴンドラの唄」いのち短し 恋せよ乙女あかき唇 褪(あ)せぬ間に熱き血潮の 冷えぬ間に明日(あす)の月日は ないものを余命半年と言われた主人公の胸中にピッタリ。 映画は、1953年という時代をよくあらわしていた。●映画の冒頭、汽車を待つサラリーマン集団。みんな中折れ帽をかぶっている。車中では、声高に喋ったり笑ったりしないということが決められている。●役所の事務室には、書類の山が積んである。パソコンが導入されるまでは、こういう状態だった。「1960年代、小学生の頃、ロンドン行きの通勤電車で同じスーツに同じ帽子をかぶってロンドンに向かう年配の男性たちを見た記憶から、映画のオープニングシーンの要素を描き、長年抱いてきた戦前・戦後のイギリス文化への憧れを支えとした。」とカズオ・イシグロ。 「この映画は、私たちが死とどう向き合うか、与えられた時間をどう尊重するかということを描いています。ごく普通の、窮屈な存在である人が、消滅を目の前にした時に何をするかを見る機会でもあるのです。大まかに言えば、彼が発見したのは、自分の人生に意味を与えるものは、誰かのために何かをすることでした」★米アカデミー賞® 2部門 ノミネート★■脚色賞 Best Adapted Screenplay カズオ・イシグロ■主演男優賞 Best Actor ビル・ナイ 本家の黒澤明の「生きる」も、是非見たい。・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2023.04.13

コメント(2)

-

わたしの幸せな結婚★イケメン祭

■わたしの幸せな結婚■望んでしまった少しでも長くこの人と居たいと名家の長女として生まれた斎森美世は、幼いころより義理の家族から酷い扱いを受けてきた。そんな彼女が命じられたのは、美しくも冷酷無慈悲な久堂清霞との政略結婚。清霞から噂通りの扱いを受けるも、逃げる場所がない美世は久堂家で過ごすしかなかった。しかし、一緒に過ごすうちに清霞が悪評通りの人物ではないと知った美世と、彼女にこれまでの婚約者とどこか違うものを感じるようになった清霞はしだいに心を通わせていく。だがやがて残酷な運命が2人の仲を切り裂いていく。 明治~大正時代を舞台に繰り広げられる、軍人と少女のラブストーリーを描いた顎木あくみによる同名小説を実写映画化。「silent」『月の満ち欠け』などに出演するSnow Manの目黒蓮が主人公の冷酷無比なエリート軍人である久堂清霞を、『東京リベンジャーズ』の今田美桜が義理の家族に虐げられて育ったヒロイン、斎森美世を演じる。●幼いころより義理の家族から酷い扱いを受けてきた。王子との結婚って、漫画やないかい!!って本当に漫画だった!!2019年に小説とコミックが刊行されるやいなや、瞬く間にシリーズ累計発行部数が650万部 (※コミック、電子書籍の数字含む。/2022年12月現在)を突破、2022年春にはテレビアニメ化も発表された作品というけれど、映画が始まるまで知らなかった。「シンデレラ」のような内容に30人ほどだった観客はほぼ、女性!!3月17日の開幕当時は、主役のSnow Man、めめこと、目黒蓮目当ての女性がすごかったのだろうなと思う。★映画版の撮影は三重県の専修寺と六華苑などで行われたそうだが、和と洋が混じりあい始めた時代の独特な美しさを湛えた画面は非常に魅力的であった。映画版においてそれを具現化するのは目黒蓮だ。この時代の日本にこんなにもスタイルが良い男はいないだろうとは思うのだが、そうした異物感こそがむしろこの役の本質であり、モデルとしても活躍する目黒はまさに適任であっただろう。特に後ろ姿が良い。 目黒蓮だけではなく、イケメンがザクザクで目の正月!!イケメン祭だ。■キャスト■★次代の帝位を継ぐ皇子・堯人(たかいひと)役の大西流星(なにわ男子) の関西弁がやんごとなき感がとおとい。★鶴木新役 渡邊圭祐 鶴木家の御曹司。若くして貿易会社「鶴木貿易」の社長に上り詰める。職業柄、街の情報に精通している。なぜか常に美世を監視しており、清霞に敵意を示している様子…?この人も美しい・・・。 以外にも、「まえだまえだ」の前田旺志郎が大事な役で出ていた。★五道佳斗(ごどうよしと)役で前田旺志郎 。清霞の直属の部下であり右腕的存在。若くして部隊を率いる清霞に憧れていると同時に清霞の私生活も心配している。明るくお調子者なところがあるが、実力者であり清霞の側で部隊を支える。もちろん、異能の人である。 映画を見た後、若い女性2人組が「まえだまえだの旺志郎、イケメンになってるな・・・」と言っていた。子どもの頃から見ている私も大いに同感だ。前田旺志郎は、次代の帝位を継ぐ皇子・堯人(たかいひと)役の大西流星(なにわ男子)と仲良しだそうだ(⌒∇⌒)★主役の今田美桜も大好きな女優。目黒蓮との相合傘シーンがあった(⌒∇⌒)明治~大正期をモデルとしたマンガ大正ロマンを思わせる架空の時代。注意して見ると、女性の洋服姿が多い。大正時代には、こんなに洋服はいなかっただろうに・・・。なんていうのは野暮。架空の時代を大いに楽しんだ。・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2023.04.12

コメント(0)

-

3/24-3:愛知県:名古屋市・四間道(しけみち)

■3月24日-3■熱田神宮、名古屋城を見た後、ホテルに行き、荷物を置いてホテルの近くにある「四間道(しけみち)」などを廻った。■四間道■名古屋に城下町ができるまで、尾張の中心地は清須(きよす)でした。しかし、徳川家康の命で名古屋城築城とともに名古屋の街が作られ、清須から武士・町人・寺社などがそろって移動。これが有名な「清須越」です。城下町は計画的に作られ、身分により居住地を分割。堀川の両側には、水運を利用する商家が立ち並び、物資の集散を行うため商家の玄関は堀川側を向き、土蔵は家の裏手に作られました。堀川に沿って土蔵が立ち並ぶ四間道は、こうしてできたものです。四間道は、名古屋市町並み保存地区に指定されており、都市景観賞も受賞しています。なぜ、「四間道」というの?元禄13年(1700年)の大火により1640軒余りの町屋が焼失。そこで尾張藩4代藩主の徳川吉通(とくがわよしみち)は、商家の延焼を避けるため、堀川沿いの商家の裏道幅を4間(約7メートル)に拡張させ、それが語源になったともいわれています。「湿気道」「四軒道」が由来との説もあります。●五条橋●五条橋は、名古屋城築城と同時に開削された堀川で初めて架けられた橋です。元は清須を流れる五条川に架かっていましたが、「清須越」の際一緒に移されました。その後、何度も改築され、現在の橋は昭和13年のもの。鉄筋コンクリート造りであるものの、木橋の形をそのまま残していて、石の欄干、石畳、御影石の親柱、擬宝珠(ぎぼし)が特徴。名古屋市の都市景観重要建築物に指定されています。慶長年間の「清洲越し」で清洲の五条川にあった木造の橋をそのまま名古屋に移したため名称ももとのままとしています。昭和13年に木造の橋に似せた意匠で架け替えられたRC造の三径間桁橋です。御影石の親柱、高欄、擬宝珠、石張舗装が落ちついたイメージをさらに助長しています。▲川のそばに下に降りる階段があって、かつての川の利用が想像できる。▲桜橋▼桜橋の電飾?がきれい▼■屋根神■ 昔の面影が残る名古屋の町を歩くと、民家の屋根に設けられた小さな祠(ほこら)を目にすることがある。この屋根の上の祠は「屋根神様」などと呼ばれ、名古屋市域で多くみられる。「軒の神様」、単に「神様」などと呼ばれることもあり、このような信仰の形は全国的にみても珍しいものである。屋根神のはじまりは明治初期からで、昭和初期に広まったと考えられている(芥子川律治『屋根神さま』)。毎月1日と15日になると幕を張り、「熱田神宮」「秋葉神社」「津島神社」の提灯を揚げた。味噌や米、御神酒などを供えて、あたりが薄暗くなるとかがり火を焚いた。これらの役割は1ヶ月ごとに交代するので月番(つきばん)といった。前月の月番の家から「神様当番」と記された札を受けると玄関にかけておき、役割を終えると次の月番の家に札を回した。この屋根神がまつられなくなったのは昭和30年代である。そのころには、屋根神の前でかがり火を焚くことが難しくなっていた。生活の中で焚きものを使うことも少なくなっており、火難除けの意義も薄れていた。▲名古屋名物「どてやき」。食べなかったけど・・・。■2023.3月23日(木)■愛知県・名古屋市・有松■■3月24日-1■愛知県:名古屋市・熱田神宮■■3月24日-2■愛知県:名古屋城■●15554歩・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2023.04.11

コメント(0)

-

3/24-2:愛知県:名古屋城

■3月24日徳川家康が天下普請によって築城した名古屋城にキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!。●正門でチケット500×2名=1,000円を購入(あいちクーポン券1,000円分使用)。 さっそくガイドさんの案内で城の中を見て回った。石垣は諸大名の分担によって築かれた。▲大名の印が石に刻まれている。その理由は、*石の大きさを他の大名に誇示すること。*この石は、○○藩のものであるという刻印。 他の藩が持って行って使うのを防ぐため。中でも最も高度な技術を要した天守台石垣は普請助役として加藤清正が築いた。この石垣を加藤清正は、3か月で作ったそうだ。やり方は門外不出で、石垣の周りに幕を張って秘密裏に作ったそうだ。▲城造りの天才加藤清正。 大阪城、熊本城とともに日本三名城に数えられ、伊勢音頭では「伊勢は津でもつ、津は伊勢でもつ、尾張名古屋は城でもつ」と詠われている。■伊勢音頭:動画■ 大天守に上げられた金鯱は城だけでなく名古屋の街の象徴である。江戸時代、大凧に乗って金鯱に近づこうとした柿木金助(かきのききんすけ)の伝説がある。明治以降では4回発生し、犯人はいずれも盗んだ鱗を鋳潰し売却しようとして逮捕されている。 名古屋の金鯱に由来するもの。●スタンプメーカーのシヤチハタ(本社は愛知県名古屋市西区)もこれを由来にする。●「緊張して固くなる」という意味の「しゃちほこばる(「しゃっちょこばる」もしくは「しゃちこばる」とも)」の語源。城の金鯱を見た旅人が、いかめしいさまを例える言葉として広まったのが転じたもの。▲写真左側の本丸御殿は二条城の二の丸御殿と並ぶ武家風書院造の双璧と評価されていた。●本丸御殿と天守●城主(藩主)が居住する御殿だったが、1620年(元和6年)将軍上洛時の御成専用に改造された。以後、藩主は二之丸御殿に居住した。本丸御殿を使った将軍は秀忠、家光、家茂の3人で、上洛の途中に宿泊している。位の高い人の部屋の天井様式=折り上げ格天井(ごうてんじょう)▲格天井(ごうてんじょう)▼▲襖絵の豪華な事!!▼衆議院議員河村たかしは2009年に名古屋市長に就任すると、「名古屋を訪れても『行く所が無い』と言われるのはいかんこと。わしは天守閣を木造で再建しようと言う意見ですけど」などと述べ、名古屋城の木造復元化の主張を始めた。2016年時点では再建にかかる総工費は500億円と試算されている。このままでいいと私は思うのだが・・・。▲春爛漫の名古屋城。■愛知県・名古屋市・有松■■愛知県:名古屋市・熱田神宮■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2023.04.10

コメント(0)

-

3/24-1:愛知県:名古屋市・熱田神宮

■3月24日(金)-1名古屋の観光名所の1つである熱田神宮。境内は、昔から雲見山・蓬莱島の名で知られ、大都会の中にありながら静寂で、市民の心のオアシスとして親しまれております。面積約19万平方メートル(約6万坪)、飛地境内地をあわせると約29万平方メートル(約9万坪)にのぼります。神苑の樹木はクス・ケヤキ・カシ・シイ・ムク・イチョウ・クロガネモチ等が良く育ち、ことにクスは巨木が多く、樹令千年前後と推定されるものが数本あります。有名な木には、花が咲いても実のならない「ならずの梅」、茶人の愛好する「太郎庵椿」、弘法大師お手植と伝える「大楠」などがあります。 西行(1118-1190年)は、平安時代末期から鎌倉時代初期の代表的な歌人です。諸国を巡る旅に出て、多くの和歌を残しており、同時に、色々な伝承を各地に残しています。熱田神宮にも有名な逸話があります。西行と二十五丁橋。名古屋地方の座敷歌で、幕末ごろから歌われ、明治中ごろに流行したとされる名古屋甚句に、西行と二十五丁橋が登場します。宮の熱田の 二十五丁橋で西行法師が腰をかけ作ったという歌がある。■名古屋甚句■【前唄】○アーエ恋のヤー こいのこいの鯉の滝昇りゃ 何と言うて登るエー 山をヤー 川にしょうと コリャ 言うて登るエー○アーエさらばヤー これから甚句を変えてエー 今のヤー 流行のストトコ節でも エー 聞いておくれエー【本唄】 ○アーエ宮の熱田の 二十五丁橋でエー アー西行法師が腰をかけ 東西南北見渡して これほど涼しいこの宮を 誰が熱田とヨーホホ アー名を付けたエー トコドッコイドッコイショ●甚句は、歌詞が7、7、7、5で1コーラスを構成する、日本の伝統的な歌謡形式のこと。■西行戻し■各地に伝えられる西行の逸話には、現地の人たちにやりこめられて退散する、というパターンがあり、「西行戻し」と呼ばれるそうです。熱田神宮にも「西行戻し」の逸話があります。 「これほど涼しいこの宮を誰が熱田と名を付けた」と西行がうたうと、白衣を着た人が出てきて、 「西行よ、東へ行くのになぜ西行と名乗ったのだろうか」と逆にやりこめられ、大明神の返答にちがいない、と退散した、というのが熱田神宮の「西行戻し」です。●二十五丁橋●二十五丁橋は、享禄年間の古図(1528年-1531年)にも描かれており、それなりに古いようですが、実際に西行の時代にあったかは不明です。永禄3年(1560)、織田信長は桶狭間の戦い出陣の際、熱田神宮に願文を奏して大勝した。信長は御礼として 土と石灰を油で練り固め、瓦を厚く積み重ねて作られてた、全長400mの塀を作った。日本三大土塀の一つとして知られている。 広大な敷地にある神社だが、戦災にあったので、文化財としての価値は認められていない。庭の池には亀の形をした石があって、その上で本物の亀がのんびりと甲羅干ししていた。(⌒∇⌒)午後から、名古屋城へ。■愛知県・名古屋市・有松■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2023.04.08

コメント(0)

-

3/23:愛知・静岡の旅/愛知・名古屋市・有松

▲ぶらんこに乗る雛。3月23日(木)から4月6日(木)の14泊15日で愛知県と静岡県の一部に行ってきた。3月23日(木)出かけた日は、桜が咲きはじめていたが、帰りの4月6日(木)には、桜の蕊(しべ)を見る旅となった。桜見て桜蕊(しべ)見る旅路かな はるな◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆▲2023年3月23日(木)東海道沿いの古い町並みが残る有松町は名古屋市緑区にある町。有松の東海道沿道では、今も卯建(うだつ)を設けた和瓦の屋根や、塗籠造(ぬりごめづくり)、虫籠窓(むしごまど)などの伝統的な建築物がたくさん残っていて、重要伝統的建造物群保存地区=略して重伝建の町。▲有松と言えば有松絞りです。▼ガイドさんの衣装も絞り模様。町の道路の蓋?にも絞りの模様が!!有松絞りは400年以上の歴史があり、国の伝統工芸品にも指定されています。日本の絞り製品の大半は有松で生産されていて、絞り技法は100種にも及びます。職人さんによる有松絞りの実演も見られます。▲せな姫と徳川家康町を歩くと、正規の役目を終えた雛人形が、福よせ雛となって飾ってある。「福よせ雛」とは、何らかの事情で飾ることのなくなったお雛様に、新たな活躍の場を作る取り組み。▲ジブリの作品!▼▲「わっちをSKIに連れてってちょー」本日の名古屋弁((´∀`))ケラケラ▲ぶらんこに乗る雛。他にも色々あって、有松に来るなら、この季節がよい。屋根の上のガス灯。この家は、町で一番にガス灯を取り入れたそうだ。▲老人のホームに利用されている古い町屋。▲車から古い建物を守るための石も同じ形。アメンボマークは平成4年、名古屋市の下水道供用開、80周年を記念した一般公募で決まりました。デザインは横浜市在住のデザイナーによるもので、以来、市の下水道のイメージキャラクターとして活用。東海道沿いの古い町並みが残る「有松」と、戦国時代に桶狭間の戦いが行われた地である「桶狭間」が有松町の地域に該当する。●3073歩・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2023.04.07

コメント(0)

-

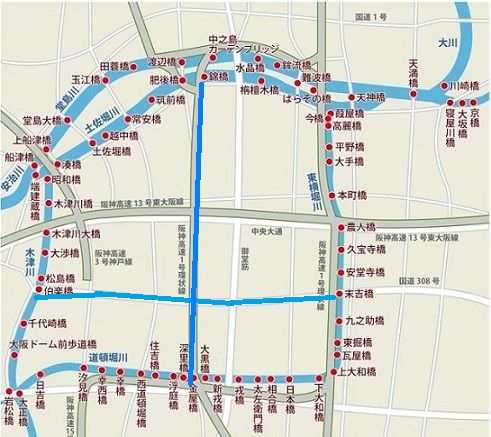

長堀川跡を歩く

(▲水色の横のラインが長堀川のあったところ)長堀川(ながほりがわ)は、かつて大阪府大阪市にあった運河。埋め立て後は長堀通の一部区間となっている。東横堀川の末吉橋下流より分流し、西に向かって流れて木津川の伯楽橋下流に注いでいた。長さは約2.5km、幅は約30~40m。途中で西横堀川と交差していたことから、この交点より下流を特に西長堀川と呼び分けることもあり、埋め立て後も西長堀という地域名として使われている。また、西横堀川交点には「口」の字型に4つの橋が架けられており、これが四ツ橋と呼ばれる所以である。長堀川は同点より上流では船場(右岸)と島之内(左岸)の境界を、下流(西長堀川)では下船場(右岸)と堀江(左岸)の境界を成していた。 『浪華長堀心斎橋記』によると、開削された時期は1622年(元和8年)、開削者は伏見から移住した有力町人の三栖清兵衛、池田屋次郎兵衛、伊丹屋平右衛門、岡田新三らが中心になったとされる。また、道頓堀川と同様に全くの新規開削ではなく、開削以前にあった小河川を拡幅したものと推測されている。開削者のひとりである岡田新三は、美濃屋心斎と称して長堀川沿いに居を構え、心斎の屋敷前に架けられた橋が心斎橋の由来とされている。また、開削者たちの名前は長堀川沿いの町名となり、上流から長堀次郎兵衛町・長堀心斎町・長堀平右衛門町・清兵衛町の町名が1872年(明治5年)の改称まで存在した。 最上流部付近では、船場側となる長堀橋本町に平野七名家の筆頭であった末吉孫左衛門の別邸があり、島之内側となる長堀茂左衛門町には大坂銅吹屋の筆頭であった泉屋(のちの住友)が本店を構えていた。西長堀川の区間には土佐や阿波などの材木問屋が多く立ち並び、鰹座橋付近には土佐藩の蔵屋敷があった。さらに、西長堀川の区間は1622年以前に完成していたという説が有力である。長堀川は諸国物産の集散地として利用され、四ツ橋以西の長堀川沿岸は材木商が軒を並べて木材市として賑わいました。また心斎橋と佐野屋橋との間には石屋が立ち並び、摂津の御影石、播磨の立山石、泉州の和泉石、京都の白川石、紀伊の大崎石、近江の木戸石など、全国各地の名石が集積し、名工たちの手によって鳥居や橋、灯篭、手水鉢、道標、石仏、石臼など様々な商品に姿を変えていきました。ただの石が彫刻されて姿形を変えていく有様は、まるで魔法のような光景で浪花名所として非常に有名でした。そんな長堀川名残を求めて歩いてみた。地下鉄の最寄り駅は、人形や玩具の問屋街で有名な「松屋町(まっちゃち)。長堀川に架かっていた橋の名称は、現在も交差点、駅、バス停などの名称に使われており、著名なもののひとつに心斎橋がある。☚西 東☛東横堀川の末吉橋下流より分流し、西に向かって流れて木津川の伯楽橋下流に注いでいた。ということで、末吉橋に。▲末吉橋から眺める東横堀川長堀川は、ここから分流し始まる。長さは約2.5km、幅は約30~40m。▲高速道路が架かる下が東横堀川。長堀川の跡が目の前の長堀通り(道路)になっていた。長堀通 - 1964年、長堀川が埋め立てられるまでは末吉橋(すえよしばし)通と呼ばれた。▼長堀川は、船場と島之内の境界をなしている。道路の上に当たる部分が船場、手前が島の内。大きな商店が並んでいた■船場■は商い所といい役者や芸者が済んでいた ■島の内■は、粋所と言われていた。▲長堀川は埋め立てられて「クリスタ長堀」という地下街になっている。▼上流から(右=東)から●安綿橋 - 交差点名は「末吉橋西詰」(長堀川可動堰)●板屋橋 - 交差点名は「長堀橋東」●長堀橋 - 堺筋●藤中橋●中橋●三休橋 - 三休橋筋●心斎橋 - 心斎橋筋●新橋 - 御堂筋●佐野屋橋●炭屋橋(以降、通称西長堀川)●吉野屋橋●西長堀橋 - 四つ橋筋。交差点名は「四ツ橋」●宇和島橋●西大橋 - なにわ筋●富田屋橋●問屋橋●白髪橋 - あみだ池筋●新鰹座橋 - 新なにわ筋。交差点名は「鰹座橋」●鰹座橋●玉造橋●洲崎橋(埋め立てられたおもな堀川) 1.天満堀川 2.長堀川 3.高津入堀川 4.難波新川 5.西横堀川 6.江戸堀川 7.京町堀川 8.海部堀川 9.阿波(座)堀川 10.立売堀川 11.薩摩堀川 12.堀江川 13.いたち川 14.十三間川 15.曽根崎川・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2023.04.06

コメント(0)

-

将軍の料理番 :包丁人侍事件帖(1)

■将軍の料理番 :包丁人侍事件帖(1)■将軍家斉の御膳を料理する江戸城の台所人、鮎川惣介は、優れた嗅覚の持ち主。家斉に料理の腕を気に入られ、御小座敷に召されることもしばしば。ある日、惣介は、幼なじみの御広敷の添番・片桐隼人から、大奥で起こった不可解な衣装櫃の盗難事件を聞く。下手人に納得がいかない隼人とともに、惣介は事件を調べはじめるが、京からやってきた謎多き料理人・桜井雪之丞が彼らに付き纏い、事件には何やら陰謀めいた臭いが漂いはじめるー。★主な登場人物★鮎川惣介(そうすけ)江戸城御広敷(おひろしき)御膳所台所人。将軍家斉の食事を作る*御家人*。*(江戸時代)御家人とは*一万石未満の将軍家臣のなかで、将軍への謁見(つまり将軍にお目見えできる)のが旗本、謁見できないのが御家人です。★片桐隼人惣介の幼馴染。御家人。大奥の管理警護をする添番(そえばん)。★桜井雪之丞京から来た料理人。世継ぎ家慶(いえよし)の正室・楽宮喬子(さぎのみやたかこ)の料理番。★曲亭馬琴戯作者。「南総里見八犬伝」が人気を博す。★徳川家斉 十一代将軍。 ●第一話 小袖盗人● 大奥、中年寄の部屋から、小袖14枚、帯2本が消えた。 犯人が捕まるが、何の為に盗んだのか謎だらけ。●第二話 師走の人殺し● 人殺しには二種類ある。 目的(理由)のある殺人と、快楽のための殺人と。●第三話 火付け● 火事が相次ぐ。 鼻の良い惣介が、油が撒かれた臭いを嗅ぎ分ける。●読書メモ ◎は私のコメント。●第一話 小袖盗人●●十一代将軍家斉(いえなり)公の食事は、御広敷(おひろしき)の御膳所(ごぜんしょ)で、惣介を含む四十人の台所人が、交代勤務で作る。その分量は毒味の分も含め毎回十膳ずつ。●町人や農民に普及している煎茶は煮出して飲む。それとは違い、青茶は急須に茶葉を入れて、上から湯を注いでいれる。●御膳所で使うことを禁じられている食材は葱だけではなかった。韮(にら)、辣韭(らっきょう)、鞘豌豆(さやえんどう)、秋刀魚、鰯(いわし)、牡蠣(かき)・・・挙げればきりがない。●九州の大名は老中になれない。●江戸の店で売っている豆腐には、どれも必ず紅葉の型が押してある。そういう決まりなのだ。●真鍮の獅噛火鉢(しがみひばち)●田沼意次は(おきつぐ)は、その美貌と気配りで大奥の支持を得て、足軽の子から老中にまで昇りつめた。●第二話 師走の人殺し●●木戸番小屋では、毎年、師走に入ると焼き芋を売り出すことが許される。●何なら御家人株を売って一家で町人になってもよい。◎■御家人株と御家人くずれ■江戸時代中期以降、富裕な町人・農民が多額の持参金をもって困窮した御家人の養子となったり、家格を買ったりすることが盛行しました。こうして買い取られた権利を御家人株といい、売却した者は御家人くずれと呼ばれました。●第三話 火付け●●町火消が出番の時に羽織る刺し子袢纏は、組の名を書いた揃いの紺地だ。この袢纏には裏に「水滸伝」の豪傑やら龍虎決戦やらの勇ましい絵柄が描いてある。火を消し終えると絵柄の方を表に着て、凱旋行列よろしく帰るのだ。●「けっぺたを嫌というほど張り飛ばしときやすんで、許してやっておくんなさい。」◎ほっぺたと同じように、けっぺたという使い方をしている。●(火消の)纏持ち(まといもち)になるには、何よりも男前と頭のよさが必要だ。◎今も昔もイケメンが有利なようだ。●(如月八日)この日は【御事始め】で、武家も町屋も、竿の先に笊(ざる)をつけて軒先に高く掲げていた。天から降る宝を受けるための笊である。・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2023.04.04

コメント(0)

-

江戸の定年後:ご隠居の暮らし

■江戸の定年後■江戸の老人たちは、多くの経験をもとに、豊かな知恵を発揮しながら隠居暮らしを楽しんでいた。なかには、隠居してから見事な変身を遂げ、大きな仕事をした人も少なくない。人生八十年時代といわれる現在、人生の総仕上げをどうするか、後半生の生き方が問われている。江戸の元気なご隠居たちのたくましい生きざまから学ぶ、生きる元気が出る本。 北海道の東北部にあるJR根室駅前に着いたのは■2022年9月26日■だった。駅前にある観光案内書の同じ建物の中に古本屋があって、そこで偶然見つけたのが「江戸の定年後」。50円也。●読書メモ● ◎私のコメント●(略)江戸では寺子屋が増え、享保(きょうほう)六年(1721)には師匠が約八百人いた。その後も増えつづけ、江戸後期には三千人とも四千人ともいわれるほどになった。その四割ぐらいが商家の隠居だったという。たしかに商家であれば、若い頃から読み書きはむろん、ソロバンの扱い方に慣れていたから、寺子屋の師匠にうってつけだった。●商家の隠居の中には(略)日本地図を完成させた伊能忠敬がいるし、俳人の一茶のパトロンになった夏目成美(なつめせいび)のような人もいた。●「翁は老人であり、老は年高である。十五歳以下を童という。ニ十歳を弱、三十歳を壮、四十歳を強、五十歳を艾(がい)という(髪の蒼白なことは艾(もぐさ)の色のようである)。六十歳を耆(き)という(耆とは指であり、力仕事はせず、指さして人を使う)。七十歳を耄(もう)という(頭髪が白く、よぼよぼしている)。八十歳を耄(てつ)という(耄は鉄で、皮膚が黒色に変化して鉄のようである)。九十歳を鮐背(たいはい)という(背にフグのような斑点がある)」「和漢三才図会」江戸中期の漢方医・寺島良安●(略)大名の隠居には「慎み隠居」といって、処罰の一つとして幕府から隠居を命じられることもあった。(略)一橋慶喜(ひとつばしよしのぶ)のち十五代将軍。●(略)慶喜は昼でも居間の雨戸を閉め切り、短く切った竹をところどころにはさみ、明りとりとするという具合だった。また月代(さかやき)は剃らずに伸びほうだいにし、夏でも入浴しなかった。●(略)このため「江戸患い」といわれ、関西では「大坂腫れ」といって、医者も手をこまねくばかりだった。◎脚気のこと。大都市では白米を食べるため。 江戸時代の人は武士であれ町人であれ、定年というものはなかったが時宜に恵まれれば隠居となった。普通の町人などは、体の許す範囲での仕事を寝込むまでやっていたようだ。現代にも通じる先人の事跡と智恵をまとめた良書だと思う。・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2023.04.03

コメント(0)

-

う年ですから:イースターはなぜうさぎ?

■イースターはなぜうさぎ?■うさぎは多産なことから、イースターでは豊穣と生命の象徴として登場しています。うさぎは、肉食動物から狙われる被捕食動物であるため、妊娠サイクルも短く、たくさん子供を産んで種を維持しており、そんな生態が豊かな命の営みや春の躍動感を感じさせ、キリストの復活というお祝いの意味付けに一役かっているからなのでしょう。 イースターのうさぎは「野うさぎ」で、うさぎの食物である草が、春先に茂りはじめ、うさぎも繁殖を始める時期であることからも、春の躍動感とリンクした動物というイメージがあることも理由でしょう。なお、うさぎが登場するのは西欧のイースターだけで、東欧では登場しません。古くから、縁起の良い動物として扱われてきたうさぎ。キリスト教の重要な役割を担っていたなんて知ったら、あらためて見直してしまいますね。 イースターは「春分の日以降、最初の満月の日の次に来る日曜日」に祝うため、毎年日付が大きく変わります。2023年のイースター(復活祭)は4月9日(日曜日)。 ■イースター(復活祭)■クリスマスツリーがクリスマスのシンボル、かぼちゃがハロウィンのシンボルであるように、イースターにもシンボルがあります。それが、「イースターエッグ」と「イースターバニー」!お店で見る卵やうさぎは、イースターグッズだったんですね。イースターエッグとは、最近ではプラスチックやチョコレートでつくられたものが多いですが、卵そのものを指します。卵は生命のはじまりの象徴であり、殻のなかにいる時間を経て、殻を割って生まれてくる様子が、キリストの復活を表していることからシンボルとなっています。続いてイースターバニーは、うさぎが多産であることから、豊穣や繁栄のシンボルとされていることがもとになっているそうです。 ちなみに、モアイ像で知られるイースター島。1722年、オランダ海軍がこの島を発見した日がイースターだったため、「イースター島」という名をつけたそうですよ。島の名前になってしまうほど、昔から特別な祝祭だったんですね。■卯は跳ねる■■雪ウサギ■■うさぎ神社■■三月ウサギ■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2023.04.01

コメント(0)

全22件 (22件中 1-22件目)

1