2025年10月の記事

全22件 (22件中 1-22件目)

1

-

おしゃれ手紙:長女が50歳になった

長女ミナが10月で50歳になった。娘2人と私の3人で京都で食事をしようということになり、前日に私が電話が定休日だった。当日、次女と京都に向かい、電車の中で予約の電話を入れた。(ミナとは現地集合)しかし満席。集合場所に着いて、後から来たミナに事情を話すと「そんなこともあろうかと、なんか所が調べてきた。」とスマホを見せてくれた。■ここにした■私に任せているようで、いざというときさっと動いてくれる。ありがた山である。■10月見た映画■*ホーリー・カウ*見はらし世代*おーい、応為*七人の侍*ローズ家 ~崖っぷちの夫婦~■書き残したネタ■*旅行*天皇の跡継ぎ*関西大阪万博*チップ*枇杷の樹*関西万博*能登の町が復興する時、考えて欲しい町づくりについて。*ダウンタウン松本氏のスキャンダルについて*アフリカで日本の古着が環境破壊!?*トグサ(研ぐさ)*「篩(ふるい)」と「とおし」*レッドオーシャン、ブルーオーシャン*高師浜・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2025.10.31

コメント(0)

-

ローズ家 ~崖っぷちの夫婦~★夫婦喧嘩

■ローズ家 崖っぷちの夫婦■愛が戦争になる時、すべては対等建築家のテオと料理家のアイヴィは完璧な家庭生活を送る、誰がどう見ても順風満帆な夫婦だった。しかし、夫が事業破綻をしてしまいクビを宣告されると事態が一変する。あっという間に夫婦のバランスは崩れ、お互いの競争心と不満があらわに。最初は嫌味を言い合う2人だったが、だんだんヒートアップしていき、罵り、つかみ合い、最後には銃まで出てくる大喧嘩に発展してしまう。 一組の夫婦の離婚をめぐる“戦争”を描いた『ローズ家の戦争』を『トランボ ハリウッドに最も嫌われた男』のジェイ・ローチ監督がリメイクしたブラックコメディ。「ドクター・ストレンジ」シリーズのベネディクト・カンバーバッチ、『女王陛下のお気に入り』のオリヴィア・コールマンが命懸けの夫婦喧嘩を繰り広げるテオとアイヴィを演じる。★夫婦が離婚協議で奪い合うことになった豪邸は、仕事も地位も名誉も失い、失意のうちにいるテオのために、アイビーが提案したもの。つまりアイビーの資金により、テオが設計した豪邸となっています。今回解禁された場面写真では、豪邸の設計を始めることで復活したテオと、レストランの事業を拡大して波に乗るものの、そのほとんどが豪邸の建設費に消えてしまうことを気にするアイビーの様子が。はたして豪邸はどちらのものになるのか…?◎私は、この家が好きになれない。売ってお金にして、妻のアイビーと夫が9:1で分ければいいと思う。資金は妻が全部だしたけど、設計料として夫に一分渡せばいいと思うけど・・・。★二人には双子がいるが13歳で家から出ていく。13歳ってまだ子どもやん・・・。 映画の冒頭とエンドロールに■Happy together - The Turtles 1967 【和訳】ザ・タートルズ「ハッピー・トゥゲザー」■が流れた。懐かしい、懐かしすぎる・・・。( ;∀;)この曲は、1967年だけれど、ジェイ・ローチ監督は1957年生まれの68歳。監督が10歳の頃はやった曲。「ハッピー・トゥゲザー」 ザ・タートルズ君以外の人を愛している自分なんて想像できない 死ぬまでずっと君が一緒の時は ずっと青空さ 僕の生涯ずっと僕と君 君と僕 どんなにサイコロを投げても僕には君がただ一人の人 僕には君だけなんだそして、二人で幸せになるんだ・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2025.10.29

コメント(0)

-

七人の侍★黒澤明&三船敏郎

■七人の侍■村を守れ!!野武士の襲撃に対抗するため侍を雇うことになった村では、利吉(土屋嘉男)以下4人の百姓たちを侍探しに送り出した。だが、往来で土下座までして願いを伝えた浪人たちは、誰一人百姓らの言葉に耳を貸すことはなかった。悲嘆に暮れていたその時、町のはずれで立て籠もり事件が起きる。盗人を取り押さえ、幼子を無事救った男は歴戦の古豪・勘兵衛(志村喬)だった。一部始終をみていた百姓たちは、必死の覚悟で勘兵衛に助けを請うのだが―。◎解説◎黒澤明監督畢生の超大作。戦国時代。毎年やって来る野武士の襲撃に備え、村の長老は食い詰めた浪人たちを雇うことを決意。指揮を執る勘兵衛以下七人の侍は、農民たちを率い、野武士たちと壮烈な戦いを繰り広げるが―。土砂降りの中で繰り広げられるクライマックスをはじめ、後のアクション映画史に与えた影響は計り知れない。第77回カンヌ国際映画祭でも絶賛された、更に進化した高音質・高画質となる2024年新4Kリマスター版での上映。◎こぼれ話◎『七人の侍』は、『大脱走』のジョン・スタージェス監督によって西部劇『荒野の七人』(60)としてリメイクされ、世界中で大ヒットを記録した。それから56年後、『荒野の七人』のリメイクとして製作されたのが『マグニフィセント・セブン』(2016)。『七人の侍』のリーダーは勘兵衛=志村喬だったが、『荒野の七人』ではツルツル頭のクリス=ユル・ブリンナー、そして『マグニフィセント~』では黒人の主人公サムをデンゼル・ワシントンが演じた。 本作は世界で最も有名な日本映画のひとつである。1954年の第15回ヴェネツィア国際映画祭では銀獅子賞を受賞した。最高の映画のリスト(英語版)に何度も選出されており、2018年にBBCが発表した「史上最高の外国語映画ベスト100」では1位に選ばれた。 前半部と後半部の間に5分間のインターミッション(途中休憩)を含む上映形式。前半部では主に侍集めと戦の準備が、後半部では野武士との本格的な決戦が描かれるが、「侍集め」、「戦闘の準備(侍と百姓の交流)」、「野武士との戦い」が時間的にほぼ均等であり、3部構成とする見方も可能。 勘兵衛とダブル主役である。三船のスターバリューもあり、クレジット上では若干、ポスターでは明らかに上位扱いだが、物語の表面上ではヒーローでありリーダーである勘兵衛が前面に出て、若輩のニセ侍である菊千代はコメディリリーフに近いお荷物的扱いで描かれつつ進行する。彼が真の主役として浮上してくる後半はこの映画の機微であり、たとえば『荒野の七人』には全く引き継がれずリーダーのみが主役として描かれている。盗んだ家系図によると本物の菊千代は天正二年生まれの十三歳との事と年齢計算が数え年である事から、本作が天正十四年という戦国末期を舞台にしている事が確認できる。★製作年・・・1954年★上映時間・・207分★江戸初期、稼業として成り立った「系図知(けいずしり)」(諸家の系図を偽作するもの。)たちが(略)「街道をゆく」より◎菊千代(三船敏郎)が持っていた家計簿は、「系図知(けいずしり)」が作ったものかと思ったが盗んだものだった。★「荒野の七人」も「マグニフィセント・セブン」もよかったが、本家が一番よかった。・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2025.10.28

コメント(0)

-

プレイバック俳句:2023年~2025年10月

プレイバック俳句:2023~2025.3月そのあまりにも有名なキャッチコピー「NO MUSIC, NO LIFE?」"音楽があることで気持ちや生活が豊かになる"という事。で、私も「NO俳句NOライフ」というタイトルを考えたけど、語呂が悪いので辞めた。■2023年10月■秋涼し本人のコロナ罹患で休み。■2024年10月■栗*栗茹でて我にふるまう母老いぬ*栗山に子等の声した昔かな*台風にテレビ番組取られけり*夕飯の材料を買う秋涼し*秋高し絵心誘う里の家■2025年10月■秋の空*石仏の伽藍のごとき秋の空*秋風や地名に栄華残りけり*眠られぬ我を見守れ旅の月*妹も七十を過ぎ九月尽*郵便車ゆるりと行くや野分あと■2019~2022・1月■■2019~2022・2月■■2019~2022・3月■■2019~2022・4月■■2019~2022・5月■■2019~2022・6月■■2019~2022・7月■■2019~2022・8月■■2019~2022・9月■■2019~2022・10月■■2019~2022・11月■■2019~2022・12月■◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆■2023~2025・1月■■2023~2025・2月■■2023~2025・3月■■2023~2025・4月■■2023~2025・5月■■2023~2025・6月■■2023~2025・7月■■2023~2025・8月■■2023~2025・9月■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2025.10.27

コメント(0)

-

10/1:神々の遊ぶ庭・層雲峡へ/北海道あるある

■2025.10.1(月)層雲峡(そううんきょう)は、北海道上川町にある峡谷である。大雪山国立公園に位置し、石狩川を挟み約24キロメートルの断崖絶壁が続く。大雪山黒岳山麓にある層雲峡温泉は大型ホテルなどが立ち並ぶ北海道有数の規模を誇る温泉街で、層雲峡および大雪山観光の中心地となっている。層雲峡を最初に知ったのは、北海道の先住民であるアイヌの人たちで、彼らは狩猟の際に石狩川沿いを通り、ヒグマなどを追って大雪山の高山帯まで登っていったといわれる。そのアイヌ民族が「カムインミンタラ」、神々の遊ぶ庭と称されているように、そこにある雄大で厳しい大自然は訪れた人々を神々の庭へ迷い込んだかのような不思議な感覚にさせます。軽装で大雪山登山を楽しみたいなら、このロープウェイがおすすめ。ゴンドラとリフトを乗り継ぎ標高1984mある黒岳の7合目まで行けます。ロープウェイが発着する層雲峡山麓駅から、101人乗りのゴンドラでまず5合目へ。眼下には樹海の中を石狩川が流れ、大峡谷が続くダイナミックな景観が広がります。▲紅葉もはじまっている。着いた!さらに7合目まではリフトで15分。 7月~8月には高山植物で埋め尽くされる夢のような風景を楽しめ、頂上からは盛夏でも残雪のある大雪山連峰のパノラマを眺望できます。11月上旬から6月上旬までスキーを楽しめるのも魅力です。■【層雲峡】銀河・流星の滝■石狩川沿いに延々24kmにわたって続く断崖絶壁。この崖を流れ落ちるいくつかの滝の中でも、もっとも美しいふたつの滝があります。細く繊細な白糸のように優美な姿で流れ落ちる「銀河の滝」、太い1本の滝となって力強く流れ落ちる「流星の滝」。日本の滝百選にも入っている名瀑を、 駐車場から間近に見る迫力ある姿は圧巻です。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆♪北海道のあるある言いたい〜、早く言いたい〜■滑り止め砂箱■冬は雪による凍結で道路が非常に滑りやすい状態になります。そのつるつる路面を滑りにくくするための滑り止め材が入った袋を入れておく箱です。つるつる路面の状態になった時に、砂箱から滑り止め材の袋を取りだして、車道や歩道、横断歩道に直接まいてください。いつでも、どなたでも使っていただけます。●6651歩■9月26日(金)■宗谷岬から襟裳岬へ/留萌市(るもいし)/北海道あるある■■9月27日(土)-1■映画「駅 STATION」の舞台:増毛■■9月27日(土)-2■北海道あるある/鰊番屋/風車街道をゆく■■9月28日(日)-1■日本の最北端:ノシャップ岬と宗谷岬■■9月28日(日)-2■稚内:白い道/樺太記念館■■9月29日(月)■最北端の駅・稚内駅/稚内公園/ラッセル車■■9月30日(火)-1■タコ部屋の記憶/塩狩峠記念館(三浦綾子旧宅)■■9月30日(火)-2■珍名・比布(ぴっぷ)/旭川市・旭橋/ふたつの公園■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2025.10.25

コメント(0)

-

9/30-2:珍名・比布(ぴっぷ)/旭川市:旭橋/ふたつの公園

■2025.9.30(火)-2最北端の宗谷岬を後に南下して、今向かっているのは旭川。▼「比布」の読み方は「ぴっぷ」。今回であった地名の中で一番の珍名だ。「ぴっぷ」といえば「ぴっぷエレキバン」を思い浮かべるが関係はないようだ。●川上盆地には四方八方の山々から大小の川が旭川にむかって流れこんでいて、その点、盆地の大人口を養うに足りるが、水害の危険が多いにちがいない。(「街道をゆく」)そんな川の多い旭川市で、「旭川八景」にも選ばれている有名な橋、旭橋に着いた。初代旭橋が架橋されたのは明治37年で、北海道では2番目の鋼の道路橋でしたが、老朽化に伴い、昭和7年に、鋼鉄製のアーチ曲線を描く現在の旭橋が架橋された。「海から離れた旭川に屯田兵が入植したのは、なぜでしょうか?」という私の質問に「石狩川があったからです。石狩川の水運を利用して海に出たのです」と■北鎮記念館(屯田兵の記録を残している)■を案内してくれた若い自衛官が即答した。当時は、鉄道も道路もない時代、旭川の水運を利用していたのだ。屯田兵が来る前にアイヌもこの地で水運を利用していた。■川の街:旭川と旭橋■かつて橋の両正面には軍人勅諭綱領を書いた青銅製の旭日章を模した大額が掲げられ、通行する者は立ち止まってお辞儀や敬礼をし、市電車内では車掌が通過時に「気をつけ!」と号令をかけたという。戦時中には多くの兵士が旭日章の下を通って満州、ノモンハン、中国大陸、アリューシャンへと出征して行った。軍都旭川を象徴する橋であったが、終戦とともに旭日章は撤去された。橋の近くのモニュメントは、渦をあらわすそうだ。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆旭橋の近くにある「常磐公園」に来た。ここも、「旭川八景」になっている。1913年(大正2年):冷害救済対策として池の掘削開始。日本の都市公園100選に選ばれている。そんな常磐公園で昼ご飯を食べていたら、リスに遭遇!!◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆車で駅前にある、この日のホテルに移動。歩いて旭川駅に行った。駅に高校生らしき二人が座っている。電車を待っているのかな・・・。北海道第2の街の旭川には、優秀な高校があって、通っているのだろう・・・と妄想をしてみた。あさひかわ北彩都ガーデンは、旭川駅に直結したまちの中心にある全国的にも珍しいロケーションのガーデン。郊外にだったら公園は作っても使う頻度は落ちる。それに比べて、駅から近いのではなく、駅と一体になった公園は、暮らしの中にある。ヤナギなどの草木が生い茂る場所だった旭川駅の南側。以前は忠別川によって分断されているような印象で、少し暗く感じるエリアでした。けれども1990年代から再開発が進められ、2014年に「北彩都あさひかわ」地区として完成し、中心部に再び人が集まる拠点として注目を集めています。▲忠別川も公園の中に取り入れられている。▼▲鏡池は、名前の通り周りの景色を映している。▼日が暮れて来たので、駅のビルで夕食を食べた。●13489歩■9月26日(金)■宗谷岬から襟裳岬へ/留萌市(るもいし)/北海道あるある■■9月27日(土)-1■映画「駅 STATION」の舞台:増毛■■9月27日(土)-2■北海道あるある/鰊番屋/風車街道をゆく■■9月28日(日)-1■日本の最北端:ノシャップ岬と宗谷岬■■9月28日(日)-2■稚内:白い道/樺太記念館■■9月29日(月)■最北端の駅・稚内駅/稚内公園/ラッセル車■■9月30日(火)-1■タコ部屋の記憶/塩狩峠記念館(三浦綾子旧宅)■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2025.10.24

コメント(0)

-

9/30-1:北海道:タコ部屋の記憶/塩狩峠記念館(三浦綾子旧宅)

■2025.9.30(火)-1「朱鞠内湖」は、雨竜ダム建設に伴って作られたダム湖で、表面積は東京ディズニーランド約30個分ほどです。1974年(昭和49年)に道立自然公園に指定された朱鞠内湖一帯は、自然保護上の厳しい規制を受ける原生域が広がり、今もなお自然の原型をとどめています。ここで休んでいたら、夫婦連れの車が来て話をしてみれば、大阪のそれも、うちの近くの市の方だった。自分の車で高速を使わず、やってきたそうだ。その後、車は、森の中の道を行く。森の中に拓かれた場所があって、ここが今日の最初の目的地、「笹の墓標強制労働博物館」。▲北海道には、強制労働を行った場所が多い。明治政府の高官金子堅太郎が「囚人を使うべきである」と献策し、囚人が使われることになりました。当時の囚人には明治政府に反対する自由民権運動にかかわった者もおり、現在では罪に問われないような思想犯も多くいました。囚人労働は、1894年に廃止。その後、失業者や苦学生に「北海道に仕事がある」と言い、借金をさせ、土工部屋に売る人身売買が行われていた。●農村からはみ出し東京へ出てきた若い者がぶらぶらしている。いまならあたり前の現象だが、募集人はそういう者に眼(がん)をつけ、甘言でだまし、周旋屋と結託して北海道のタコ部屋へ売りとばすのである。送り出すことを玉出しという。「街道をゆく:北海道の諸道」1939年、日本政府は、朝鮮人労働を移入すると決定。■笹の墓標強制労働博物館■朱鞠内(しゅまりない)では1935年から1943年まで、雨竜ダムや名雨線鉄道工事などで多くの朝朝鮮人、日本人が強制労働させられ、200人を超える犠牲者があった。死者は共同墓地のはずれに埋められ、生い茂る笹だけが墓標となった。かつてこの地に、お寺があって、死者が形だけの念仏で送られたそうだ。廃寺の後に、笹の墓標強制労働博物館がたってのは、2020年。●わずか16歳で監獄部屋とよばれる、おそろしタコ部屋に売られた、孤児の佐石があわれでもあった。タコがすっぱだかに赤いふんどし一つで、道路工事をしているのを、敬造は、学生時代に旅先でみたことがある。(あれが人間か)と思われる恐ろしい形相の棒頭が、けもののようにわめいていた。過酷な労働にたえかねて脱走すると、鉄砲をもった棒頭たちが、軍用犬数頭とともに、それを追い、運わるく連れ戻された男は、他のみせしめに、川の中にさかさにつけられたり、背に焼けひばしをつけられる話も、その時きいた。北海道や樺太の鉄道、道路、河川の工事などは、前借金で重労働する、このタコと呼ばれる人夫達のぎせいによって進められたことを敬造は知っていた。■氷点(上)■◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆■塩狩峠記念館■塩狩駅近くには長野政雄の顕彰碑が建立され、三浦綾子の旧宅を復元した「塩狩峠記念館」がある。 三浦綾子の作品に「塩狩峠」というのがあり、その関係で、塩狩駅の近くに建てられた。このあたりの標高は263メートル。名寄盆地と上川盆地を結ぶ交通路として開削され、北海道内の旧国名である天塩国の「塩」と、石狩国の「狩」をとって命名された。道路開通の翌1899年(明治32年)に宗谷本線の前身である北海道官設鉄道天塩線(蘭留 - 和寒間)が県道と並行して開通した。ここも強制労働だったのだと思う。その10年後の1909年(明治42年)2月28日に列車が分離し、鉄道員の長野政雄が殉職する事故が発生した。この事故は、三浦綾子の小説『塩狩峠』の題材になった。線路沿いに、萩の花が咲き乱れていた。1961年に旭川市内に建てられた店舗兼用の住宅だった。三浦は1971年までこの建物で暮らし、 その間の1964年、「氷点」で人気作家となった。記念館の周りには、美しい林が広がり、三浦夫婦を記念した碑がたっていた。■9月26日(金)■宗谷岬から襟裳岬へ/留萌市(るもいし)/北海道あるある■■9月27日(土)-1■映画「駅 STATION」の舞台:増毛■■9月27日(土)-2■北海道あるある/鰊番屋/風車街道をゆく■■9月28日(日)-1■日本の最北端:ノシャップ岬と宗谷岬■■9月28日(日)-2■稚内:白い道/樺太記念館■■9月29日(月)■最北端の駅・稚内駅/稚内公園/ラッセル車■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2025.10.23

コメント(0)

-

おーい、応為★北斎の娘

■おーい、応為■悪かったな、北斎の娘で葛飾北斎の娘であるお栄は、夫と喧嘩して実家に出戻り、すでに有名な絵師であった父の北斎と再び暮らし始める。絵がすべての父の背中を見つめながら、お栄もいつしか絵を描き始め、絵師として生きる覚悟を決めた彼女に、北斎は「葛飾応為」の名を贈る。北斎の弟子となった応為は、持ち前の画才と豪胆さで男社会を駆け抜けていく。 江戸時代を代表する浮世絵師の葛飾北斎の弟子であり娘の応為の謎多き人生を描く時代劇。監督と脚本は『日日是好日』の大森立嗣が務める。葛飾応為を『ドールハウス』の長澤まさみ、葛飾北斎を『国宝』の永瀬正敏、渓斎英泉を『アキラとあきら』の高橋海人が演じるほか、大谷亮平、篠井英介、奥野瑛太、寺島しのぶが出演する。 浮世絵師・北斎の娘、応為(おうい)こと葛飾お栄の謎に包まれた生涯を描き出す!「美人画では娘に敵わない」と北斎をして言わしめた実在の娘・お栄(画号は応為)。緻密な描写、すぐれた色彩と陰影表現を得意とし、父と共作するだけでなく、代作もしていた!★応為(おうい)の残念なところは、ひとつ。それは、女に生まれたことだ。才能ある応為も女ゆえに、嫁にゆく。しかし結婚した相手が自分より下手な絵師で、辛抱できず離婚する。「北斎の娘だと思って偉そうにいうな」という夫に「悪かったな、北斎の娘で」と捨て台詞を残して離縁する。★「吉原格子先之図」を描く応為に「お前、誰に習った・・・」とびっくりする北斎。「吉原格子先之図」は光と闇の絵。江戸のレンブラントと評する人もいるみたいですね。肉筆画は絵師が絹や紙に描いた一点ものの絵画のことをいう。本作を所蔵しているのは太田記念美術館だ。貸し出しでもしない限り、この絵を見ることのできるのは同美術館だけなのである。★応為は、地味な着物を着て、髪型も飾りっけなし。長澤まさみの美しさでみじめにならない。いや、地味な着物が長澤まさみの美しさを引き立てているくらいきれいだった。★それにしても、部屋が汚い!!あれを見ていたら、映画の中に飛び込んで片づけたくなる。★応為の名の由来は、北斎が「おーい」と呼んで用をいいつけていたから。・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2025.10.22

コメント(0)

-

9/29:最北端の駅・稚内駅/稚内公園/ラッセル車

■2025.9.29(月)稚内に二泊して、この日は、JR稚内駅に来た。■駅名の由来■アイヌ語の「ヤㇺワッカナイ」〔冷たい・水(飲み水)の・川〕から。現存する日本国内の鉄道駅としては最北に所在する。稚内における鉄道は、1922年(大正11年)に開業したが、当初の稚内駅は現在の稚内駅の約2 km 南に位置し南樺太の大泊へ向かう鉄道連絡船「稚泊航路」への乗船客は徒歩で、貨物は荷車で連絡していた。▲「カネポッポ」樺太が日本の領土であった時代、汽笛の代わりに使われていたと伝わるもの。上の緑の〇からピンクの〇の船着き場まで、線路が伸びた。▲線路は続く。▼▲鹿とニアミスしてもまだ線路は続く。▼着いたところは、海のそば。▲稚内港の防波堤としての役割および、桟橋から駅までの乗り換え通路を兼用するため、1931年(昭和6年)から5年間をかけて建設された。▼稚内北防波堤ドーム防波堤の外観としては異色となるドーム状の形態を取っていることから命名された。高さ約14メートル、長さ427メートル、古代ギリシア建築を彷彿とさせる70本のエンタシス状の柱列群は、斬新な印象を与えている。北海道と樺太を結ぶ鉄道連絡船(稚泊連絡船)の桟橋など港湾施設の保護および、桟橋を利用する乗客の便宜のために作られた。▲樺太に行く乗客は、ここを通って船に乗り込む。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆稚内駅を後に、上の部分の紫の〇、稚内公園に向かった。稚内市街西側の丘陵地に広がり、街並みを一望できる約45.2haの広大な公園。稚内のシンボル的存在である氷雪の門や樺太犬の碑など、園内には数多くのモニュメントが点在しています。展望施設や郷土資料館が一緒になった開基百年記念塔や無料休憩所もあり、市民の憩いの場として多くの人に利用されている。ここに来る前に行った、稚内北防波堤ドームも見える。▼タロとジロなど樺太犬の訓練地だったことを記念する南極観測樺太犬記念碑・樺太犬供養塔(ジロをモデルとしたブロンズ像)、♪冷たい冷たい南極の氷の上もいといなく世界のために働いて今は十五のお星さま小学生のころ、習った置き去りにされた南極観測樺太犬の歌。うろ覚え。(-_-;)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆■名寄市北国博物館■名寄市は、旭川の上にある。平成元年4月に名寄本線が廃線となり、その跡地を含めた地区に博物館の建設計画が進められました。これに合わせて、平成5年6月に、博物館前の旧名寄本線の線路上に移設展示をし、すぐ近くの宗谷本線を走る列車の中からでも、見ることができるようになりました。新型の特急列車が走る時代ですが、全国で名寄だけにしかないこのSL排雪列車「キマロキ」を、市民の大切な財産の誇りとして、また、名寄市のシンボルの一つとして、末永く保存するものです。「キマロキ」編成とは、機関車の(キ)、マックレー車の(マ)、ロータリー車の(ロ)、機関車の(キ)の順に連結された、排雪用編成列車のかしら文字をとって、名づけられたものです。雪の多い北海道や東北・北陸地方では、普通はラッセル式という逆V字型の羽根で、雪を両側にはねて線路の除雪をしますが、だんだんレールの両側に高い雪の壁ができて、ラッセル式では除雪が困難となり、列車の運行に支障をきたすようになります。そのような状態になったとき「キマロキ」編成の排雪用列車を出動させました。これには、機関区員や保線区員など数十名が分乗し、一致協力のもとに作業に当たりました。先頭の機関車が両側の雪の壁をくずしてかき集めるマックレー車を引き、その集めた雪を、ロータリー車が回転する羽根で遠くへ吹き飛ばし、そのロータリー車を、機関車が後押しをするという一連の作業できれいに除排雪をしたのです。「キマロキ」は1回出動すると1週間から10日くらい運転をしましたが、少しでも早く、不通となっている列車の運行をはかるため、厚く固い雪の壁との戦いは大変なものでした。その当時は、冬の道路の除雪が行われていなかったり、道路の状態も悪く自動車も少なかったので、生活の足は鉄道に頼っている時代ですから、この偉大な機械力に、鉄道関係者にはもちろん、沿線住民の信頼を受け、賞賛されていたものです。夕日の公園。冬には雪害から守るため、10月中に冬囲いが行われ、4月のGWが迫る頃までブルーシートで覆っているとのこと。つまり、「キマロキ」の車体が見られるのは4月下旬~10月中旬。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆▲ホテルで見たローカルな名の新聞。●9035歩■9月26日(金)■宗谷岬から襟裳岬へ/留萌市(るもいし)/北海道あるある■■9月27日(土)-1■映画「駅 STATION」の舞台:増毛■■9月27日(土)-2■北海道あるある/鰊番屋/風車街道をゆく■■9月28日(日)-1■日本の最北端:ノシャップ岬と宗谷岬■■9月28日(日)-2■稚内:白い道/樺太記念館■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2025.10.21

コメント(0)

-

9/28-2:稚内(わっかない):白い道/樺太記念館

■2025.9.28(日)-2宗谷岬から宗谷丘陵にある白い道を通る。平成6年に入り、宗谷丘陵の農業用道路の整備をしていた際に、海に近いということもありアスファルトのような資材だけでなく景観にも配慮したような資材はないかと探していました。 その際に当時廃棄方法に苦慮していた「ほたての貝殻」をリサイクルして利用できないかと着目しました。この貝殻を敷く方法は、ニュージーランドやスコットランドの農村部でも行われていて、宗谷丘陵の壮大な景色にも似合うと考えました。▲ホタテの貝殻を細かく砕き、洗浄して乾かしたものを敷き詰めています。▼白い道は、2011年(平成23年)に完成。緑の牧草と青い空、貝殻の白さのコントラストが美しいおよそ3㎞の「白い道」は、稚内の新たな観光スポットとなり、現在は白い道を歩きながら宗谷の景観を楽しんでもらおうとフットパスのコースにもなっています。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆稚内(わっかない)の町中に、稚内復港市場という施設がある。道の駅の海の駅版。かつて稚内の賑わいの場であった第一副港に「水産」「観光」「サハリン」をキーワードとした施設を作った。それが「稚内復港市場」。時間が遅かったので、「稚内市樺太記念館」だけ見た。▲人々に「樺太(サハリン)へ行こう」と思わせるポスターの数々。▼日露戦争に勝利したため、ロシア領であった樺太の南半分が日本に割譲された。樺太(サハリン)の日本の領地には、鉄道も敷かれている。北海道や樺太の鉄道、道路、河川の工事などは、前借金で重労働する、タコと呼ばれる人夫達の犠牲によって進められた。樺太(サハリン)の森林を伐採して紙を作る製紙工場があった。広大なサハリン島の北緯50度から以南は日本領で、約40万人の人口を擁し、日本企業も多く進出していた。中でも島内に存在する豊富な針葉樹に目を付けた製紙企業が進出。サハリンは北緯50度から南を南樺太といい北を北樺太といった。日本が領地としていたのは、南樺太で、北緯50度には、「大日本帝国領地」の刻印のある石、国境石が置いてあった。●7739歩■9月26日(金)■宗谷岬から襟裳岬へ/留萌市(るもいし)/北海道あるある■■9月27日(土)-1■映画「駅 STATION」の舞台:増毛■■9月28日(日)-1■日本の最北端:ノシャップ岬と宗谷岬■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2025.10.20

コメント(0)

-

9/28-1:日本の最北端:ノシャップ岬と宗谷岬

■2025.9.28(日)-1日本の最北端にやってきた。まず、野寒布(ノシャップ)岬。ここからは、利尻島、礼文島も近い。■礼文島:出会いと別れの踊るユースホステル・桃岩荘■▲「イルカのモニュメント」が設置されているが、これはイルカが宗谷海峡を通過したという昔話に基づいたもの。今回の旅は、派手な観光地は、あまり無いが、人のいない北の岬は、寂しすぎる。▲稚内灯台ノシャップ岬のシンボル的存在であるノッポな灯台は、紅白の鮮やかなツートンカラーが特徴。高さは42.7メートルで、北海道では一番高い灯台であり、全国では島根県日御碕(ひのみさき)灯台に次いで2番目の高さを誇る。野寒布岬(ノシャップ)で台風なみの強風を体感した後、一路、宗谷岬へ向かう。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆宗谷岬、キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!宗谷岬(そうやみさき)は、北海道稚内市にある岬・地名。「宗谷」の語源はアイヌ語の「ソー・ヤ(so-ya)(磯岩の岸)である。日本の本土における最北端の地であり、私人(一般人)が通常訪れることのできる最北端の地になっている。宗谷岬からロシア連邦の実効支配地である樺太(サハリン島)最南端の西能登呂岬(ロシア名:クリリオン岬 )までは約43 kmの距離がある。晴れた日には樺太の姿を見ることができる。周辺を宗谷岬公園として整備しており、日本最北端の地碑はじめとする記念碑、祈念碑、慰霊碑などが点在している。 日本最北端の地と記された三角のモニュメントで、観光客が写真を撮っていた。その近くで鹿が草を食んでいる。その鹿を観光客がカメラで撮っている。奇跡の海峡突破を成し遂げ、間宮海峡を発見した男、間宮林蔵の像もサハリンの方向を向いて立っている。 江戸後期の探検家、間宮林蔵。名前は有名だが、間宮海峡発見の実際や、蝦夷地での測量、アイヌの妻の存在など、知られざる点も多い。また、蝦夷地から帰還後の後半生は、シーボルト事件の密告者と噂されたり、幕府隠密として活動するなど、暗い影が。♪宗谷岬♪ダ・カーポ♪流氷とけて 春風吹いてハマナス咲いて カモメも啼いて遥か沖ゆく 外国船の煙もうれし 宗谷の岬流氷とけて 春風吹いてハマナス揺れる 宗谷の岬*ボタンを押すと「宗谷岬」の曲が流れた。はだれに 暗く緑する宗谷岬の たゝずみと北はま蒼に うち睡るサガレン島の東尾や 宮澤賢治詠そらの微光にそゝがれて いま明け渡る甲板は 綱具やしろきライフブイ あやしく黄ばむ排気筒 はだれに暗く緑する 宗谷岬のたゝずみと 北はま蒼にうち睡る サガレン島の東尾や 黒き葡萄の色なして 雲いとひくく垂れたるに 鉛の水のはてははや 朱金一 … 宮澤賢治詠*宮沢賢治は、出来たばかりの航路を利用してサハリンに渡った。*サガレンとはサハリン。■宗谷灯台■北海道では■納沙布岬灯台(明治7年初点灯/根室市)■日和山灯台(明治16年初点灯/小樽市)に次いで3番目に古い灯台で、「日本の灯台50選」にも選定されています。紅白横線塗り、四角形コンクリート造りというユニークなフォルムにも注目を。■9月26日(金)■宗谷岬から襟裳岬へ/留萌市(るもいし)/北海道あるある■■9月27日(土)-1■映画「駅 STATION」の舞台:増毛■■9月27日(土)-2■北海道あるある/鰊番屋/風車街道をゆく■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2025.10.18

コメント(0)

-

見はらし世代★大都会

■見はらし世代■2025年未明家族、東京、あたらしい景色再開発が進む渋谷で、胡蝶蘭の配送運転手として働く青年の蓮は、幼い頃に母を失って以来、ランドスケープデザイナーの父とは疎遠となっていた。ある日、配達中に数年ぶりに父と再会し、姉の恵美にもそのことを話すが、恵美は我関せずといった様子で自分の結婚の準備を黙々と続けている。そんな状況のなかで、蓮は家族の距離を測り直そうとする。 短編『遠くへいきたいわ』の団塚唯我監督のオリジナル脚本による長編デビュー作。再開発が進む渋谷を舞台に、母が亡くなり取り残された父と、疎遠になった姉弟が関係を見つめ直す姿を描く。主人公の蓮を『さよなら ほやマン』の黒崎煌代、ランドスケープデザイナーとして働く父を『スオミの話をしよう』の遠藤憲一が演じるほか、井川遥、木竜麻生、菊池亜希子らが出演する。★映画のシーンがどこを切り取っても大都会。主人公の仕事が胡蝶蘭の配送運転手。胡蝶蘭って、開店のお祝いの時に贈る花だけど、毎日生まれる店があるってことは、それだけ大都会ってことだ。★電動キックボードの多さ。5月にフランスに行ったとき、電動キックボードで移動する若者の多さにびっくりした。日本でもこんなに増えていたんだとびっくり。キックボードも短距離移動に適しているので、大都市に適している。★高いビル、地上を走る高速道路、いや日常の道路も地上にある。そんな手塚治虫の描いた未来図のような大都会・東京が何回も何回も出てくる。★主人公・蓮の父親の職業が、ランドスケープデザイナー。この職業も大都会でしか成り立たない。そんな東京の今を見ているような映画だった。人が街を作るのと同時に、街が人を作っていく 団塚唯我★主人公の蓮を見て、誰?と思ったけど、黒崎煌代(こうだい)だった。「煌代(こうだい)恐ろしい子・・・」by月影千草★黒崎煌代★2002年生まれ、兵庫県出身。2023年後期NHK連続テレビ小説「ブギウギ」のオーディションにて、主人公・鈴子の弟、六郎役を勝ち取り俳優デビュー。『さよなら ほやマン』(23)にて映画デビューも果たし、第33回日本映画批評家大賞新人男優賞(南俊子賞)を受賞するなど、今後の活躍が期待される。直近の出演作に、映画『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』(25)、『アフター・ザ・クエイク』(25)、『ストロベリームーン 余命半年の恋』(25)などがある。*朝ドラ「ブギウギ」も、「さよならほやマン」も見た。★父親の事務所の台湾から来た女性が「この会社の女性は、みんな髪が短いのはなぜ?」と問うシーンがあった。実は、私もオリンピックの陸上選手やバレーボールの選手がみんな短髪なのを気にしていた。アメリカなど欧米では、長い髪をして、マニキュアや化粧も完璧にした選手が多かったのに・・・。これは、日本人は、勝つことに必死でそこまでゆとりがないからだろう。最近は、日本女子もきれいにしている選手もいるが・・・。★お母さんは、「(家族のために)一緒にいて」と仕事に行こうとする夫に言う。子どもより自分が寂しかったのだろうが、仕事では仕方がないのではないだろうか。自分も仕事で忙しくなればいいのにと思った。★母親は、寂しさから死んでしまうが、死んだお母さんが出てくるって・・・。幽霊オチはないやろ・・・。( ;∀;)・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2025.10.17

コメント(0)

-

ホーリー・カウ★チーズ作り

■ホーリー・カウ■父が死んだ。残されたのは、行き詰ったチーズ工場と幼い妹コンテチーズの生産地であるジュラ地方で、18歳のトトンヌは仲間と酒を飲み、パーティに明け暮れ気ままに過ごしていた。しかし、ある日突然チーズ職人だった父親が不慮の事故で亡くなってしまい、7 歳の妹の面倒を見ながら、生計を立てる方法を探す事態に。そんななか、チーズのコンテストで金メダルを獲得すれば3万ユーロの賞金が出ることを知ったトトンヌは、最高のコンテチーズを作ることを決意する。 不慮の事故で父を失ったことをきっかけに、不良少年が幼い妹や仲間たちと共にチーズコンテストの優勝を目指す姿を描く青春ドラマ。本作が初長編映画となるルイーズ・クルヴォワジエが監督を務める。キャストには地元の演技未経験者を起用し、農場を営むクルヴォワジエ監督の家族が音楽や美術スタッフとして参加している。★トトンヌ役:クレマン・ファヴォー実⽣活では養鶏場で働き、農業学校の外で友⼈とタバコを吸っているところを監督にスカウトされた。最初は役を断ったものの、監督が何度もアプローチし、最終的に出演を決意。「彼の顔、⽬に宿る暴⼒性と脆さが混ざり合った姿こそ、まさに私が求めていたものでした」とクルヴォワジエ監督が語るように、本作での演技が⼤きく評価され、2025年のリュミエール賞最優秀新⼈男優賞を受賞した。☆ピッタリの役だった。友人役も地元の若者を起用。彼らは今後どうする、どうなるのだろう。★フランス・ブルゴーニュの東、スイスとの国境沿いにあるジュラ地方の美しい自然と放牧された牛たちを背景に、主人公トトンヌのチーズ作りに取り組む姿を描く。舞台の位置は、フランスのストラスブールとリヨンの間くらいの位置にあるようだ。★「holy cow」とは、英語圏で一般的に使われる感嘆表現である。直訳すると「神聖な牛」だが、その実際の意味は驚きや驚愕、あるいは強い感動を表す。特に、予想外の出来事や驚くべき事実に対して使われることが多い映画の冒頭、馬鹿な事をするトトンヌに対して、友人が「ホーリー・カウ!」という。「マジか!」と訳されていた。★チーズは大好きだけど高いなと思っていた。けどこんなに時間も労力もかかるのなら仕方がないかと思っていたら、今は違うやり方もあるそうだ。★ケン・ローチ監督の感じとあったが、私もそう思う。最後、くすっと笑え、明るく終わった。・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2025.10.16

コメント(0)

-

9/27-2:北海道あるある/鰊番屋/風車街道をゆく

■2025.9.27(土)-2♪北海道のあるある言いたい〜、早く言いたい〜北国の信号機は、縦型が多いのは、雪がたまっる面積を少なくして、壊れるのを防ぐため。道路に防風柵がありがち。暴風を防ぐことによって、雪が道路に積もるのを少なくするため。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆留萌(るもい)市街の北25kmほどの小平町(おびらちょう)の日本海オロロンライオン(国道232号)沿いに建つ、旧花田家ニシン番屋。明治から大正にかけて全盛を極めたニシン漁の番屋の跡で、道内では最大の規模の「ニシン御殿」。国の重要文化財で、北海道遺産にも認定。一帯は「 道の駅おびら鰊番屋」としても整備されています。(▲漁夫たちは、左側で寝ていた人もあり。)旧花田家ニシン番屋は、明治38年頃(壁紙下張の新聞紙の日付が明治37年、38年だったことから)に建てられた番屋で、全盛期には漁夫、船大工、鍛冶職に至るまで、約200人もの人たちが暮らしていました。建物は、目の前の浜に向かって建てられ、浜辺はニシンの加工、煮炊きなどに使われました。番屋の1階は親方家族の居室と若衆(やんしゅう=雇漁夫)が暮す広間、2階には前浜の漁場の様子が見渡せる「見張り台」や商談の間などがありました。▲陶器の重箱、うちにもある(⌒∇⌒)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆■北緯45度モニュメント■北海道幌延町には北緯45度を横切る国道、道道、農道、町道が何ヶ所もありますが、もっとも景観が良く、記念撮影にも絶好のスポットが、日本海オロロンライン・道道106号(稚内天塩線)沿いの通過点。ちょうど北半球の真ん中という位置ですが、海越しに利尻富士を眺める絶景の地に北緯45度モニュメントが設置されています。 自分の住んでいる所が、北緯何度かご存知だろうか?私は、知らなかった。調べてみると大阪は、北緯34度 41分11秒沖縄の那覇は北緯26度 12分 45秒、北海道の札幌は北緯43度 3分50秒だ。■ニュージーランドで南緯44度を通ったことがある。■◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆オロロン街道を北上する。13幌延町内ではオトンルイ風力発電所の風車群28基が3.1 kmにわたり道路に沿うように南北一直線に設置され、サロベツ原野駐車公園(トイレ設備有)は、風車群と利尻山のビューポイントとなっている。▲延長140メートルの浜里パーキングシェルターが設置されている。 これは、特に冬の激しい地吹雪(視程障害)や吹き溜まりから緊急避難するための施設で、その中に駐車スペースや水洗トイレなどの設備がある。▼▼利尻島と夕日。夕日というより、落暉(らっき)という方が似合う夕日だった。安達太良(あだたら)は智恵子の空よ冬落暉(ふゆらっき)/椎橋清翠8357●歩■9月26日(金)■宗谷岬から襟裳岬へ/留萌市(るもいし)/北海道あるある■■9月27日(土)-1■映画「駅 STATION」の舞台:増毛■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2025.10.14

コメント(0)

-

9/27-1:映画「駅 STATION」の舞台の地:増毛(ましけ)

■2025.9.27(土)-1新千歳空港から北海道の北端の宗谷岬を目指して北上。この日は、朝9時に旧JR増毛駅でガイドさんと合流。増毛(ましけ)はアイヌ語で「カモメの多いところ」を意味する「マシュケ」より。「増毛」という駅名が薄毛に悩む人の間で人気を博し、当駅の入場券が縁起切符として販売され、1980年度と1981年度には合計54000枚以上が売れた。 増毛駅舎とその周辺は、高倉健さんが主演した映画「駅 STATION」の舞台となったことで有名です。(▲駅の天井は「格天井(ごうてんじょう)」駅舎をはじめ、高倉さんふんする刑事の実家、「風待食堂」になった建物が今も残っています。現在は、開通当時の駅舎に復元整備し、公衆トイレや駐車場なども整備され、増毛を訪れる人の交流の拠点として活用しています。旧富田屋旅館は、昭和8年に建築された、旧増毛駅前にある木造三階建ての駅前旅館です。駅前旅館として多くの旅行客や海水浴客などに利用され、昭和50年代前半に営業を終了。旅館休業後も、所有者が一般住宅として平成30年5月まで居住していました。▲豪華な彫刻の増毛厳島神社。▼1706年(宝永3年)、増毛に運上屋を設けた村山伝兵衛が弁財社を祭ったのが創祀である。▲大正時代に流行ったドイツ壁の建物。9約120年前の明治時代の姿をそのまま現代に伝えている旧商家丸一本間家(きゅうしょうかまるいちほんまけ)。屋根瓦の一枚一枚には家紋が彫り込まれ、壁面や門柱には洋風の装飾が施されるなど 当時の建築職人の心意気が感じられます。19世紀初め、増毛に北方警備の拠点があった!津軽藩はエトロフ、ソウヤ、シャリの守備を命じられましたが、冬季間の寒さと野菜不足による水腫病(現在の壊血病)で多くの藩士の命を失っています。そのため津軽藩は幕府に窮状を訴え、その願いが聞き入れられて文化6年(1809年)以降の宗谷の越年を増毛に変更することができました。そのため増毛に築かれたのが勤番陣屋。志満川食堂の横に標柱と説明版が立つのみですが、当時の宗谷樺太詰め人数は200~300人と推測されるので往時はかなりの規模の陣屋がここに建っていたことがわかります。 ちなみに幕末の安政2年(1855年)、幕府は仙台、秋田、南部、津軽、松前の各藩に再び蝦夷地警備の命を発し、増毛には秋田藩が拠点となる元陣屋を築き(兵員詰所、火薬庫など28棟を建設)、ソウヤとシラヌシ及びクシュンコタン(現・サハリン)に出張陣屋を建て、沿岸の警備にあたりました。当時、秋田から増毛までの道程は険しく、数ヶ月を要して到着しています。▲鉄道が通って、人の行き来があったころの増毛のまちがわかる駅前の建物。増毛に来るまで、こんなに昔から栄えていたところだとは知らなかったので、びっくり。■9月26日(金)■宗谷岬から襟裳岬へ/留萌市(るもいし)/北海道あるある■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2025.10.13

コメント(0)

-

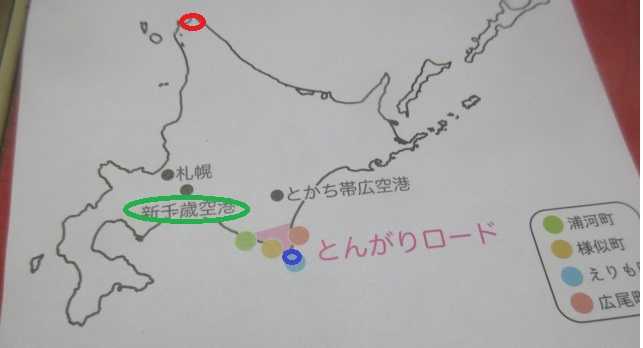

9/26:北海道:宗谷岬から襟裳岬へ:留萌(るもい)市/北海道あるある

■2025.926(金)9月26日(金)から10月8日(水)、北海道の北の端、宗谷岬から南(?)の端、襟裳岬をレンタカーで廻った。大阪の気温は、31度だったけれど、新千歳空港に着くと21度か22度くらい。今回で3度目の北海道ドライブの旅は、「宗谷岬から襟裳岬」がテーマ。上の写真の赤〇が宗谷岬、青●が襟裳岬。新千歳空港から北上して、留萌(るもい)市に着いた。赤●(地図の左)「るもい」とは、アイヌの言葉で「汐が奥深く入る川」を表す「ルㇽモオッペ」が自然な説とされている。江戸時代まではアイヌと日本人が混在、明治期にニシン漁の北上に伴い漁村として日本人の村が市内に点在。この地に江戸時代から多くの内地の人がいたことにびっくりした。▲海沿いの古い倉庫が栄華を語っている。大正期に入り、各地に炭鉱(大和田炭鉱、豊平炭鉱、浅野炭鉱、達布炭鉱)が発見され隆盛をきわめる。昭和22年頃には留萌本線、羽幌線、天塩炭砿鉄道、留萠鉄道、達布森林鉄道など多くの鉄道路線が留萌駅に乗り入れしていた。▲海沿いの倉庫。1960年代までの人口は4万人以上であったが、ニシン漁の衰退や炭鉱の相次ぐ閉山により減少に転じた。かつては、多くの商店があったようで、手ぬぐいなどに、その名残はあるものの、今は典型的な過疎のまちだった。泊まった宿もそんな感じで哀愁ただよう北海道旅行の始まりとなった。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆♪北海道のあるある言いたい~、早く言いたい~雪が降ってどこまでが道なのか分からなくなるので、上に印がある。▼道路の両脇に棒があるパターンもあり。8260●歩・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2025.10.11

コメント(0)

-

「澪つくし:深川澪通り木戸番小屋」

■澪つくし:深川澪通り木戸番小屋■流れる川音に包まれた江戸・深川澪通りの木戸番小屋に住む笑兵衛(しょうべえ)とお捨(すて)の夫婦。押しつぶされそうな暮らしを嘆き、ままならない運命に向き合い、挫けそうな心を抱えた人々が、今日もふたりのもとを訪れる。さりげないやさしさに、誰もが心の張りを取り戻していく。人生の機微を端正な文章で描く傑作時代短篇集。(講談社文庫)■いま、ひとたびの町木戸も夜になれば閉める。医者や産婆など、やむをえない用事のある者は木戸番がくぐり戸を開けて通し、次の木戸番へ拍子木を打って木戸を通った者がいることを知らせる。■花柊■澪つくしお捨がころがるような声で笑いながら言った。ふっくらと太っていて背も高く、はじめて会った時は、肉づきと背丈の釣り合いがとれている人だと思った(略)このうえなく美しく見えるのである。亭主の笑兵衛も背が高く、こちらは古武士の風格があった。■下り闇鋳掛屋は三日おきにやって来る。■ぐず豆腐■食べくらべ■初霜■ほころび■解説「深川澪通り木戸番小屋」はシリーズもので泉鏡花賞など多くの賞を獲っている。また、NHKで「金曜時代劇 とおりゃんせ~深川人情澪通り」として放送された。主人公の木戸番夫婦に神田正輝と池上季実子。1995年度放送だそうだ。私は見ていない。( ;∀;)・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2025.10.09

コメント(0)

-

街道をゆく26:嵯峨散歩

■街道をゆく26:嵯峨散歩■嵯峨野の旅は、古くは、「絶壑ノ間ニ孤立ス」と表現された山峡の水尾から始まった。司馬遼太郎は、はるか昔この地に辿り着いた清和天皇に触れ、天皇を祀るお社を護持し続ける里人の心遣いに注目する。嵐山の渡月橋では、古代、山城国(京都)に定住し、土木技術によって田野を切り開いたといわれる渡来系氏族の秦氏について考える。見まわせば、渡月橋下の中洲も松尾大社も、現代に残る秦氏の足跡なのだった。天竜寺塔頭の妙智院で嵯峨名物の湯豆腐を食べながら、司馬さんの思いは遠く豆腐の起源にまで遡る。旅は「芸能」や「売り掛け」の神として信仰を集める車折神社で締めくくられる。かつてこの社を「ヨリナリサン」と呼んでいた女性の懐かしい思い出を振り返りながら。●目次(「BOOK」データベースより)●嵯峨散歩(水尾の村/水尾と樒が原/古代の景観/大悲閣/千鳥ヶ淵/夢窓と天龍寺/豆腐記/渡月橋/松尾の大神/車折神社)●著者情報(「BOOK」データベースより)●司馬遼太郎(シバリョウタロウ)1923年、大阪府生まれ。大阪外事専門学校(現・大阪大学外国語学部)蒙古科卒業。60年、『梟の城』で直木賞受賞。75年、芸術院恩賜賞受賞。93年、文化勲章受章。96年、死去。(72歳)主な作品に『国盗り物語』(菊池寛賞)、『世に棲む日日』(吉川英治文学賞)、『ひとびとの跫音』(読売文学賞)、『韃靼疾風録』(大佛次郎賞)などがある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)●読書メモ●●ひとつの川が桂川とよばれ、大堰川ともよばれる。あるいは保津川ともよばれる。日本の河川の名のややこしさである。(略)統一せよ。という声がたとえあっても、それぞれの名に歴史・風土の上の実感が累積しているために、そうはいかない。●ついでながら上方(かみがた)では、葬式には造花の花輪を用いず、シキミの盛大な枝葉を形づけて葬家を荘厳(しょうごん)する。●原始仏教は花が好きであった。(略)長安では、いつも手軽に花が採取できるわではない。日本もそうである。シキミをもって花に代用したのであろうか。*シキミを花枝といっていた。*シキミを養う。●(岩を砕く方法)水面上の岩は、岩上で烈火を焚き、もろくしてからくだく。●土佐の豊臣期での国主は、長曾我部氏である。(朝鮮侵略のさい)帰国のとき朝鮮人30人がつき従ってきた。(彼らに)浦戸城下に住まわせた。山内氏は、鏡川沿いに土地をあたえ、唐人町を形成させた。(略)かれらの生計がなりたつように、豆腐の製造販売の特許をあたえた。豆腐屋の開業は唐人町のこの「座」以外は許されなかった。●(大久保利通は)堺付近の白砂青松の海岸松原が「士族授産」という他愛もない企画のもとで伐採させられつつあるのをやめさせた。●(ハンとサンの違い)明治以前、京都のひとが公家のことを、「ゴッサン(御所サン)」とよんでいたところをみると、ちょと改まった相手には、サンなのかもしれない。また大名に対しても殿サンであって殿サマではない。自然、神社仏閣も、ゴッサンやトノサンと同様、サンになる。●嵯峨の車折(くるまざき)神社のあたりは、当時清原氏の領地だったらしく、頼業(よりなり)は、死後、いまの車折の境内地に葬られた。さらに、子孫によって墓所に祠堂(しどう)も設けられたらしい。やがて武家の世になり、他の公家と同様、清原氏も所領をうしなったが、祠同は土地のひとびとが護持し、いつのほどか村社になり、また桜大明神とも車折神社ともよばれるようになった。(略)*清少納言は、清原頼成(よりなり)の末裔。●嵯峨野を愛した亀山天皇は、上皇になるとしばしばいまの天龍寺付近にあった亀山殿に通ったのだが、当然ながら、下嵯峨街道ぞいのこの社を通りつづけたことになる。あるとき社前で牛車がうごかなくなった。やむなく車を降り、「ここはどこか」と聞いた。車折(くるまざき・あるいは車先)という名はそこから出たといわれている。・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2025.10.08

コメント(0)

-

オンナの奥義(おうぎ):大石静と阿川佐和子の対談

・アガワはなぜ、還暦すぎて入籍したのか・新婚生活は「聞かない力」が大事・ホットフラッシュ、情緒不安定……更年期になったら周囲に宣言すべし!・「これしかない」という仕事を見つよう◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆★大石静という脚本家を知ったのは、大河ドラマ「光る君へ」がはじめて。調べてみると、NHK朝の連続ドラマ「ふたりっこ」、「オードリー」NHK大河ドラマ「功名が辻」、「光る君へ」NHK「セカンドバージン」、「永遠のニッパ 北海道と名付けた男松浦武四郎」。みんな知ってる!!★NHK朝の連続ドラマ「オードリー」を再放送で見た。主役の女の子・美月は、産みの母と育ての母が隣に住んでいる。育ての親は、有名な旅館を経営していて、作家がよく缶詰にされていた。主役の女の子・美月は、アメリカ帰りの父親にオードリーとよばれる。女優になりたいと思う・・・。などなどほぼすべて、大石静の生い立ちと一緒。★阿川佐和子「ここは私の場所じゃない、私の能力が生かせる場所はほかにある」という考え方は、ちょっとおこがましいと思う。大石「まったく同意見です。今いる環境で与えられた仕事もきちんとこなせない人が、別のところへ行ってうまくいくなんて思えないから。*私は、自分になんの能力もないから、ここにしがみつこうと会社に勤めた。★阿川佐和子「みんながみんな、イチローになれるわけがない。大石静「そう、みんな平等じゃないのよ。(略)」★大石静脚本家の山田太一先生は「キャラクターは語尾に宿る」という持論で、演じる側が絶対に語尾を変えちゃいけないのよ。「寒いね」「寒いですね」「寒くね?」これだけでも全然性格が変わってくる。・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2025.10.06

コメント(0)

-

愛の妖精:ジョルジュ・サンド

■愛の妖精■コッス村の農家の家に、美しい双子(一卵性双生児)の男の子が生まれる。父親は誰からか「双子はお互いの愛情が強すぎて、離ればなれになると生きていけない」と聞いていて、それがちょっと心配だった。双子はすくすく成長し、次第に性格の違いができてきた。弟ランドリーは陽気で快活で、兄のシルヴィネは優しいがちょっと内気だった。しかし仲は良く、いつも一緒だった。 生活が苦しくなったこともあり、双子のどちらかを奉公に出そうということになり、ランドリーが志願する。シルヴィネには奉公は耐えられないだろうと思ったからだ。事実、離ればなれになることでシルヴィネは見るも哀れなくらい落胆していた。 村の子供たちに魔法使いとおそれられている老婆・ファデばあさんには、二人の孫がいた。姉・ファデットは小柄で、痩せていて、色は黒くておしゃべりで、からかい好きで、子供たちに敬遠されていた。もちろん双子も苦手だった。あだなは「こおろぎ」。弟は「ばった」と呼ばれていた。シルヴィネは、ランドリーが奉公先の娘や新しくできた友達と遊んでいると思うと、どうしようもない疎外感におそわれた。そんなある日、シルヴィネが行方不明になった。ランドリーは兄が命を絶とうとしているのではないかと、慌てて探しに行くが見つからない。絶望に目の前が真っ暗になりかけた時、ファデットが現れ、シルヴィネの居場所を教えてくれた。シルヴィネは無事見つかった。 ランドリーはそれまでファデットとろくに話したことがなかったが、事件以降、話す機会も増え、ファデットが物知りで、踊りが上手で、また根は優しくて気だてのよい娘だということに気付く。ランドリーはファデットに惹かれていく。ファデットもまたランドリーと付き合ううちに、身だしなみに気を遣ったり優しい気持ちを素直に表したりするようになる。それまでファデットは自分は醜いと思い、周りもそう思っていたのだが、見違えるように変わっていく。二人の仲が深まってきたことを知ってシルヴィネはいてもたってもいられなくなる。父親も世間体を気にして反対する。ランドリーは理解してもらおうと懸命だが、シルヴィネが泣き出し、見かねたファデットは自分が村を出て行くと言い出す。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆★登場人物★★ファデット(ファンション・ファデ)ファンションは本名フランソワーズの略称。ファデットは「こおろぎ」の意。すぐ憎まれ口を叩くが、子どもたちには密かに人気がある。★ランドリー双子の弟。体力があり奉公に出る。最初は嫌っていたファデットに好意を抱くようになる。★シルヴィネ双子の兄。体が弱い。双子の弟と引き離されるのを嫌がっている。★「ばった」ファデットの弟。★ファデばあさんファデの祖母。魔法使いとおそれられている。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 「愛の妖精」を読むきっかけになったのは、田村せつ子の「おしゃれなおばあさんになる本」に「愛の妖精」が出ていたから。昔読んだことがあるが覚えているのは、「鬼火(おにび)」、「石切り場」という単語だけ。主人公・双子の弟のランドリーが魅力的に描かれている。また、女主人公のファデット(ファンション・ファデ)が、ランドリーへの愛からどんどん魅力的な女性になっていく様子もよい。この小説、漫画になったらいいのになと思う。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆●ジョルジュ・サンド(1804~1876)●「なぜ我々は子羊のもとに帰ってきたか」子羊のもとに帰るという言葉には、本題に立ち返るという意味がある。●原文はベリー(地方)の方言で書かれている。●解説・・・昭和11年五月。再版・・・昭和34年2月1936年9月5日・・・第1刷1959年3月5日・・・第25刷1991年3月15日・・・第66刷360円・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2025.10.04

コメント(0)

-

街道をゆく・潟のみち

■潟のみち■耕作に適した土地に恵まれなかった人々が、それでも苦労して田畑を拡げていった歴史に興味をひかれた司馬さんは、新潟の低湿地を訪れた。まず、信濃川と阿賀野川の中州にできた亀田郷を訪ね、亀田郷土地改良区の事務所で佐野藤三郎理事長の話を聞いたり、排水機場や鳥屋野潟を見学して、低湿地を水田に変えていった労苦を思う。ついで、阿賀野川を渡って豊栄市(現・新潟市)では、全国に名をとどろかせた木崎村小作争議の話を、当時を知る古老たちに聞いた。翌日は、この旅行のもう一つの用事として、村松町の山中に、友人で詩人のぬやまひろし氏の息子さんらがやっている「新潟・中国語講座・上杉専門課程研修所」を訪ねた。*亀田は、今では「♪亀田のあられ、おせんべい」というCMソングで知られる菓子メーカーがある場所になった。これも土地改良による米の生産が増えたからといえよう。●「潟(かた)」という日本語はよほど古いものらしく、「万葉集」にも紀州の若の浦の潟を詠んだ歌として『若の浦に潮満ち来れば潟をなみ葦辺をさして鶴鳴き渡る 山部赤人 』というのがある。●郷という行政単位は、こんにちのものではない。大化改新によって国の下は郡、群の下は郷というふうに制定され、郷をもって行政の最末端とされた。●石山の「山」ということばは、亀田郷の地理用語では陸(おか)のことだ(略)●奈良朝のころまで「ぬたり(今は、沼垂(ぬったり)」といわれたこのあたり・・・(略)●「通船川」という川が、明治の地図には信濃川河口東岸と阿賀野川との間を東西につないでいるのである。●日本の中世から明治まで、通称のほかに「いみな(頼朝、義経、家康、慶喜といったような名)」というのがあった。その人の実名であるが、他の人はその人の死後に言うことになっている。大石内蔵助もその主君や親友でさえもこの人を「良雄」とよばなかったろうし、坂本龍馬も「直柔(なおなり)」といういみなを生前使わず、西郷吉之助も「隆盛」といういみなを明治前、一度もつかったことはない。(略)たとえば現天皇を「裕仁(ひろひと)」というのは、われわれは敗戦後、アメリカ人がそうよんでいることで知った。*そういえば、「光る君へ」の一条天皇の名前を知らない。●ぬやま(ひろし)氏の息子さんは、なぽり君という。その姉さんはみらのさんである。■街道をゆく 北のまほろば (夏)■■街道をゆく:北のまほろば(冬)■■街道をゆく27因幡・伯耆のみち■■街道をゆく7:甲賀と伊賀のみち■■街道をゆく3:肥薩のみち■■街道をゆく:湖西のみち/竹ノ内街道/葛城みち■■街道をゆく10:(羽州街道)佐渡のみち■■街道をゆ42:三浦半島く■■街道をゆく1:長州路■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2025.10.03

コメント(0)

-

へび年ですから:口縄坂

今年はへび年ですからとヘビにまつわる話を書いている。大阪市に「口縄坂(くちなわざか)」という坂がある。口縄坂は、大阪府大阪市天王寺区にある坂で「天王寺七坂」の一つ。「大阪みどりの百選」に選定されている。天王寺区下寺町2丁目から夕陽丘町にかけて東西に延びている坂で、東側(夕陽丘町)の標高が高くなっており、途中は石畳の階段になっている。前後の道はそのまま西側は松屋町筋、東側は谷町筋(大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘駅付近)につながっている。「口縄」とは大阪の古い言葉で「蛇」のことであり、坂の下から道を眺めると、起伏が蛇に似ていることからそう呼ばれるようになったとされている。坂下の善龍寺・称名寺が下寺町(25箇寺)の一画となる他、谷町筋沿いの六万体町にかけて天王寺寺町(14箇寺)が形成されており、仏教寺院が多い。坂を登りきった場所の北側にある梅旧院には松尾芭蕉の供養塔がある。南側に織田作之助の文学碑があり、 彼の著書である『木の都』の一節が刻まれている。また、織田作之助が七坂の内、一番愛した坂でもある。■夕日丘女学校跡■1906年 (明治39)- 大阪府立島之内高等女学校として、島之内で開校。1909年(明治42) - 夕陽丘に移転。大阪府立夕陽丘高等女学校に改称。1■辰巳は天井■2■杖にからむ蛇■3■蛇篭(じゃかご)■4■干支の名前■5■♪蛇と蛙は仲良くなれぬ・・・■6■蛇の目■7■北条家の家紋「三鱗(みつうろこ)」■8■蛇口■9■巳(みィ)さん信仰:山崎豊子■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2025.10.01

コメント(2)

全22件 (22件中 1-22件目)

1

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- 楽天お買い物マラソンで目が疲れて限…

- (2025-11-15 20:30:04)

-

-

-

- 楽天市場

- [Rakuten]「カレンダー」 検索結果

- (2025-11-15 21:59:33)

-

-

-

- 株主優待コレクション

- マツキヨココカラ:京都で:ノンアル…

- (2025-11-15 18:27:26)

-