2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2009年10月の記事

全9件 (9件中 1-9件目)

1

-

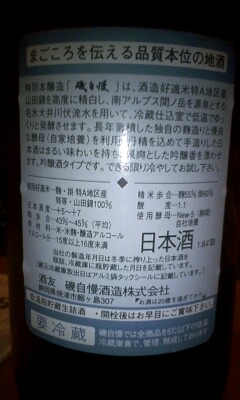

磯自慢 特別本醸造 特撰(焼津市・磯自慢酒造)

磯自慢は美味いけど高い酒というイメージがつきまといますが、今回の特別本醸造は一升瓶で3000円程度。(もっとも楽天市場では4000円以上。)特別本醸造にしては高いのでは、と言いたくもなるかもしれませんが、スペックを見れば納得。これはもはや吟醸酒といっても誰も怒らないだろう。磯自慢はラベルに詳細が記載されているのは好感が持てます。使用米:麹・掛米とも特A地区産の特等山田錦100%日本酒度:+5~+7粕歩合:43%~45%(平均) この記載は珍しい!しかも贅沢!アルコール分:15度以上16度未満精米歩合:麹55%、掛60%酸度:1.1使用酵母:New-5(静岡)自社培養磯自慢と言えば「洞爺湖サミットの乾杯酒」として名高いですが、このときは外務省から呼びかけに応じて全国の10蔵がテイスティングに参加。その結果が磯自慢に白羽の矢が当たったとのことです。サミットの酒は4合瓶で12000円以上の純米大吟醸酒ですが、それ以外でもこの蔵の吟醸酒は4合瓶でも3000円以上。そんな中でこの特別本醸造は、内容的にも味わい的にも充分にコストパフォーマンスが良いのではないでしょうか。ウチの娘が一番好きな日本酒が磯自慢。嫌味のない爽やかな香りとともに、スイスイと飲んでしまう。たくさん飲んでしまうから、結局コスパは悪いのかな!?

2009/10/29

コメント(0)

-

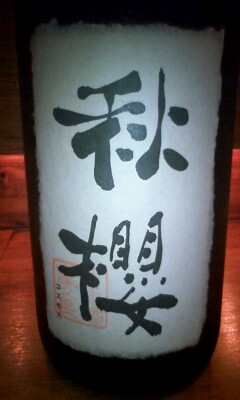

富久長・ひやおろし吟醸「秋櫻(こすもす)」(広島県安芸津町・今田酒造本店)

人気酒「富久長」を醸す東広島市・今田酒造本店の秋の定番、ひやおろし吟醸『秋櫻(コスモス)』を飲みました。初秋を感じさせるこのネーミング、さすが女性杜氏・今田美穂さんによるものでしょうか。私は個人的にこの時期の酒が一番好きなような気がします。今年の「雪の茅舎・山廃純米・ひやおろし」は美味かった!昨年の「豊盃・特別純米・ひやおろし」、美味かった!でも豊盃のひやおろしは、近所のお店で今年は置いていないのでがっかり・・。さて、コスモスです。シンプルな可愛らしい文字のラベル。でも裏のラベルにはしっかりと「ひやおろし吟醸」であることの説明が。この酒は、麹米を山田錦、掛米に八反を使用して、それぞれ50%、60%まで精米しているようです。日本酒度は+7の辛口、酸度は1.4、アルコール度15.3。スッキリ爽快ながら優しいお酒。秋を感じながらコツコツと呑む。この酒、冷やしすぎずに、ちょい冷やぐらいで飲むのがちょうど良いように思います。

2009/10/26

コメント(0)

-

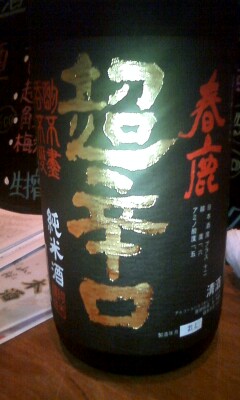

春鹿・超辛口純米(奈良市・今西清兵衛商店)

徳川家康に「奈良酒をもって最上となす」と言わしめた奈良の酒。火入れや三段仕込をはじめたのは奈良の地ですが、主に寺の僧坊による酒造りの中で考案されました。そんな奈良の今西清兵衛商店は、酒銘を春日の神々が鹿に乗って奈良の地へやってきたという伝説から、「春日神鹿」(かすがしんろく)と名付け、後に「春鹿」(はるしか)に改めています。今回の超辛口純米酒は日本酒度+12です。アルコール添加の普通酒や本醸造の辛口と違って、純米酒でここまで辛口にするには、酵母がしっかりと糖分を喰いきって醗酵しなくてはいけないので、酒蔵とすれば簡単なことではないのです。今まで飲んだ純米酒の辛口では、和歌山県の「世界一統・いち辛」が記憶にありますが、これは日本酒度+8でした。さて、日本酒度と並んで、酸度1.6、アミノ酸度1.5とスペックが表ラベルの下に表示されているのは珍しいですね。自信の表れでしょうか。「春鹿」の下に見えますか?ちなみに原料米は山田錦/五百万石で58%まで精米、アルコール度は15.0~15.9%。赤い字はちょっと読めない。「酌して儘ならず、呑んで変わらず」だろうか?スッキリ・キレイな感じ。酵母はなにでしょうか?ちょっと個性的な香り。この酒、冷やして飲まずに常温で飲んでみたかった。

2009/10/22

コメント(0)

-

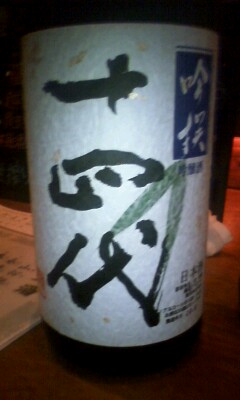

十四代・吟撰(吟醸酒)

ホロホロ鳥を提供するちょっと洋酒バー的な雰囲気の居酒屋さん。大田区の北馬込というローカルな土地のバス通りにあります。でも日本酒のラインアップは充実。メニューを見れば、どこの酒販店から仕入れているか分かります。いろいろと呑みましたが、今日は「十四代・吟撰」を取り上げます。一杯900円くらいだったと記憶しています。十四代はラベルにスペックの詳細が書かれていないので、細かいことはわかりませんが、ネット上では常に1万円台のプレミアム価格で取引されている商品です。そんなわけで貧乏人根性の私としては、メニューにあれば注文してしまいますが、一時期ほど「十四代」ということでの感動はなくなってきてしまいました。ここ数年、全国のいろいろな蔵が精魂込めて美味い酒を醸しているお蔭でしょう。この吟撰は美味いには違いありませんが、私の好みからすれば「なにかちょっと物足りない」印象です。もっとコクが欲しいという感じでした。でもご馳走様でした。

2009/10/19

コメント(0)

-

一白水成(いっぱくすいせい)純米・亀の尾(秋田県・福禄寿酒造)

「白」い米と「水」から「成」る「一」番旨い酒=「一白水成」創業1688年というから、320年の歴史のある福禄寿酒造が、清酒「福禄寿」を超えて新たに世に送り出したブランド「一白水成」。その中で、例の幻の酒米と言われた「亀の尾」を使って仕込んだ、数量限定の純米秋上がりの酒。茶色のラベルが渋さを強調します。秋田県大潟村産の「亀の尾」を60%まで精米し、アルコール度17.3度に仕上げています。ちょっと濃いめ。貯蔵前の1回火入れで、瓶詰前は火入れしていない「生詰」ですから、いわゆる「ひやおろし」。飲んでみれば、私好みの香り控えめで、旨味充分のしっかりとした呑み応え。亀の尾らしい、ちょっとゴツッとした感じがたまらないです。満足の酒です。

2009/10/16

コメント(0)

-

三谷藤夫・山廃純米(神戸市東灘区・松竹梅白壁蔵)

前職の会社の同期会が、銀座の端っこの「魚一丁」でありました。この手の店に良くある「飲み放題つき宴会コース:4000円」というやつです。ビールでのどを潤したあとは、焼酎ハイを大勢が飲む中、私は例によって日本酒です。幹事に頼むとお燗した銚子がたくさん持ち込まれました。ワイワイやりながら飲む酒ですから、それはそれで文句はないのですが、念のためメニューを見ると、「山田錦」(メーカー不明なるも恐らく大手蔵のものでしょう)と名前は忘れましたが北海道の地酒、そして「三谷藤夫」があるじゃないですか。この中では三谷藤夫が安全確実なのでそれを注文しました。すると冷やでお銚子3本分を店員が持ってきました。飲んでみるとやはり美味い!焼酎を飲んでいた他の連中に勧めると、やはり皆「美味い!」と言う。ということで追加で注文。こんどは一升瓶丸ごと持ってきました。細かいスペックは別にして、一升瓶を抱えて飲む酒は旨い!この店は相当大人数が収容できるのでしょう、酒の回転は良いので封切り前の一升瓶がどんどん持ってこられます。ということでもう一本注文。皆さんからはいたって評判良好で、グイグイと飲まれていきます。気持ちいいですね、一升瓶が2本以上空いてしまうのは!あれだけ飲んで、翌日二日酔いはありませんでした。良い酒ですね。

2009/10/13

コメント(0)

-

雪の茅舎 山廃純米ひやおろし(秋田県由利本荘市・斎彌酒造店)

ひやおろしの季節。美味いですねえ! 個人的には春の新酒よりも、秋のひやおろしの方が好きだと私の五感が言っています。そして今回、秋田県の斎彌(サイヤ)酒造店が醸す「雪の茅舎」の山廃純米ひやおろしを現地から送っていただいたのですが、これはハッキリ申し上げて、最高ですね!旨い!!調べてみると、スペック的には山田錦と秋田酒こまちを65%まで精米し、日本酒度+3、酸度1.7、アルコール度16~17度に仕上げていますが、ひやおろしならではのコクのある純米酒の旨味が、ほどよく蒸れて寝かせたご飯のような美味しそうな香りと共に、酒飲み心を無茶苦茶にくすぐります。また山廃ならではのシャープさもなんとも言えず、この世に生をもらって良かったなあ、と思ってしまいました。少し大げさで感傷的かもしれませんが、私の好きなタイプの酒に変わりはありません。しめ鯖をつつきながら呑みましたが、ほど良くいい気持になりました。

2009/10/08

コメント(0)

-

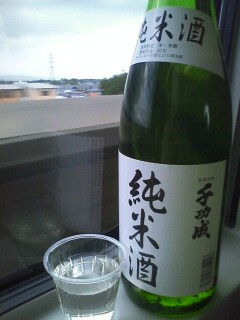

千功成・純米酒(福島県二本松・檜物屋酒造店)

一昨年の9月に見学をした蔵です。福島県の二本松と言えば、全量純米・扁平精米の「大七」や、販路の広い「奥の松」が思い浮かびますが、檜物屋(ひものや)酒造店の「千功成」をご存知の人は少ないのではないでしょうか。実際この蔵は地元費消型で、東京の酒販店で見かけることはまず無いと思いますが、それでも700石の製造量ですから、一升瓶7万本分を地元の人たちが飲んでいることになります。それもそのはず、普通酒であっても必ずモト(酒母)をたてて醸し、搾りも「ヤブタ式」ではなく、すべて2機の「佐瀬式」で搾っています。舟で搾れば必然的に酒粕歩合が大きくなる(40%)ので、その意味でも贅沢な造りです。(酒粕は評判が良くて引っ張りだこのようです。)また舟で搾るということは、モロミをすべて袋に入れなくてはいけないので、その手間と洗浄は大変なことです。地元費消がほとんどということは、普通酒のウェイトが高いのでしょうが、安かろう悪かろうの酒ではない、旨い普通酒なのでしょう。そんな普通酒も飲んでみたいとは思いますが、手持ちで帰るので純米酒だけにしました。本当は帰りの新幹線車内で飲むつもりはなかったのですが、「電車用の小さなコップは要りますか?」と聞かれたので、思わず「ハイ!」と応えてしまって以下の通りです。なぜ「千功成」という銘柄かというと、ここ二本松の藩主であった3代当主丹羽光重の祖父・丹羽長秀が豊臣秀吉に仕えていたため、その旗印であった「千成ひょうたん」より名前をとったということです。二本松城は別名「霞ヶ城」とも言われ、今は天守は存在しないものの、奥羽街道を見下ろす二本松市街の北の山上に構える立派な城郭です。西を見れば安達太良山の乳首のような山頂が見え、周囲の見晴らしの良さはここに城を築いた築城者の意図を充分に汲み取ることができるでしょう。ただ、幕末の戊辰戦争時には、会津若松の白虎隊とともに、「二本松少年隊」の悲劇も伝えられています。二本松藩の家臣・兵士たちは、白河での西軍との戦いに出ており、城郭に残っていたのは女・子供ばかりだったので、城の攻防戦は大人と子供の戦いで、あっという間に落城しました。蔵元の「ひもの屋」さんは、別に干物を作っているわけではなく、先祖が檜の曲げ物を扱っていたこと事に由来しています。さて、肝心のお味ですが、ひと口目に飲んだ第一印象は、「大七に似ているな」でした。どちらも同じような仕込み水を使って、丁寧に酒造りをしている共通点なのでしょうか。要はヘンな香り付けのない、素直な米の味覚を生かした飾らない日本酒です。4合瓶で1050円でしたから、とても満足できます。帰宅後燗酒にしてみたら、これも充分にいけました。

2009/10/05

コメント(0)

-

96(くろ)の日=黒糖焼酎の日

奄美大島諸島の物産展が9月6日の「黒の日」に、東京・椿山荘で「奄美デー」として開催されました。何が黒かというと、奄美黒糖焼酎の「黒」、アマミノクロウサギの「黒」、奄美大島紬泥染めの「黒」なのですね。先輩が事前申込みで入手していた入場券を手に行ってきました。日曜日の夜でしたが大勢の人が「タダ酒」を飲みに集まっていました。ちなみに黒糖焼酎は、名前のひびきとは裏腹に、糖分ゼロです。蒸留酒ですからそうなりますね。混んでいたので黒糖焼酎全18蔵をすべて飲めたかどうか自信はありませんが、ちょっといいなと思ったものを携帯写真におさめておきました。普段焼酎はあまり飲まないので、詳しい人からすれば「フン!」ということかも知れませんが、お許し下さい。「紅さんご」。「れんと」を造っている蔵が出しているんですね。長期貯蔵のアルコール度40度ですから、しっかりとしたボディを感じるのでしょうか。でもアルコール度はそんなに高く感じさせません。こちらは徳之島の奄美酒類が造るズバリ「奄美」。黒糖焼酎のイメージは、スッキリ・サラリの印象があるので、そういう選び方になっているでしょうか。もちろん、もっと「乙類焼酎」らしい個性豊かなものもありましたが、この日の私の体調がスッキリ系を求めたのでしょう。

2009/10/02

コメント(0)

全9件 (9件中 1-9件目)

1

-

-

- 今夜のおつまみ

- フランクフルト(200円)〈ときめき…

- (2025-11-17 22:10:46)

-

-

-

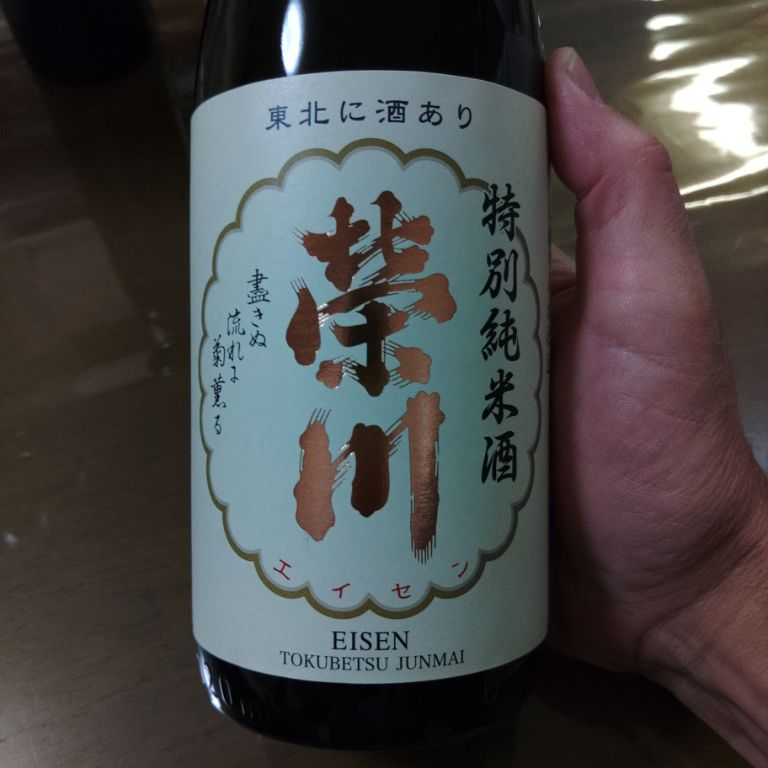

- 日本酒の良さを広めよう!

- 特別純米酒 栄川(720ml)〈栄川酒…

- (2025-11-18 22:58:55)

-

-

-

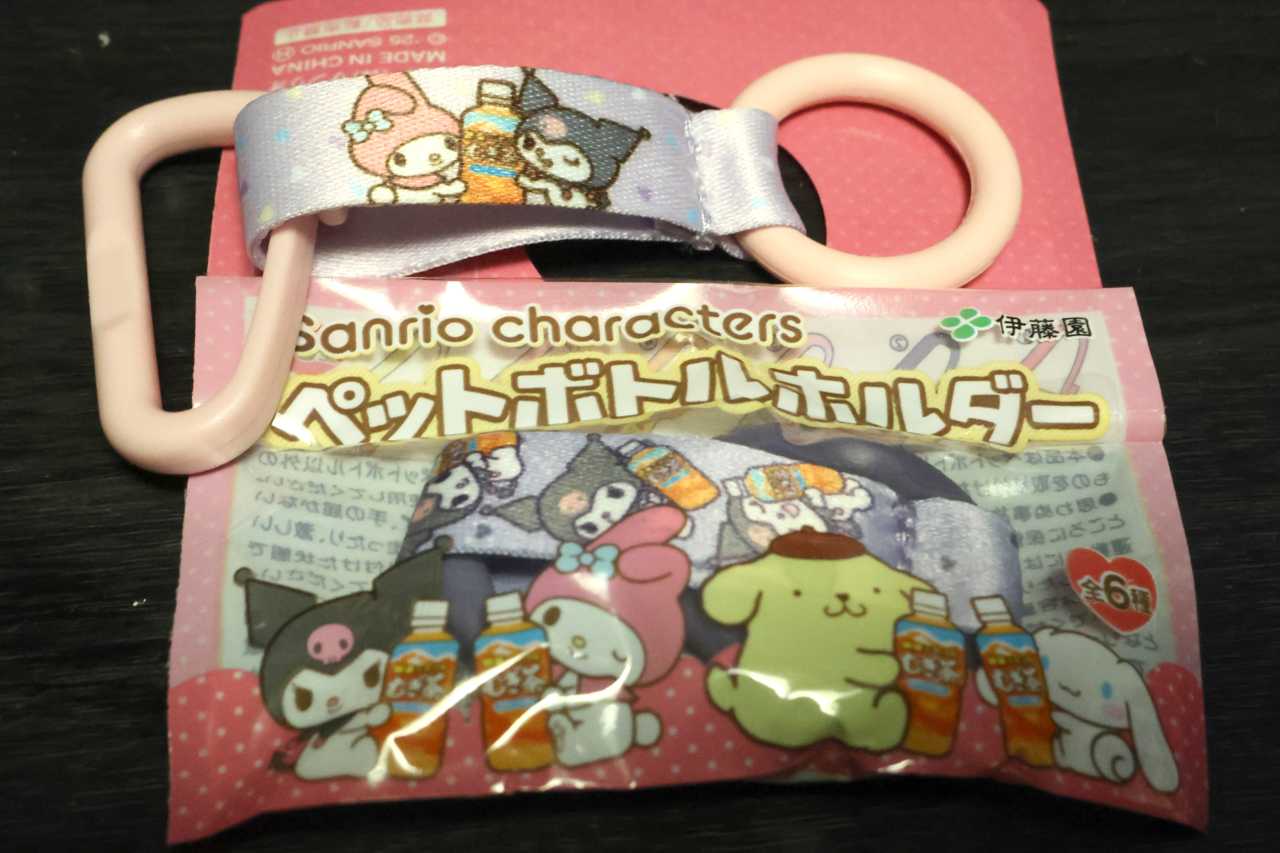

- ソフトドリンクについて語ろう

- 伊藤園 むぎ茶 サンリオ ペットボ…

- (2025-11-13 12:30:20)

-