全302件 (302件中 1-50件目)

-

ギター専用ページを更新しました。

- Guitars and equipment that continue to make history today - -History of guitars I loved in the past -

August 31, 2025

コメント(0)

-

最強コスパ : 島村楽器 WEBSHOP限定モデル Eris. Nestia レビュー

娘が産まれたとき、自分の趣味のギターに興味を持ってほしいとミニギターを買ったりしていましたが、親の期待値とは裏腹に興味を示さず全て手放しました。7歳になって『私も弾きたい』と言うようになり、再び期待をして購入してみました。高いギターを買っても過去と同じ道を辿ると勿体ないので安価なモデルを探していたところ、島村楽器のオリジナルギターで通販専用モデル(限界までコストカットする為に通販ONLY)というのを知り、良さそうなので手に入れました。体の小さい子供の体格を考えれば、本来は適切なサイズのミニギターなのでしょうが、厳格な父(俺)はあえてレギュラーサイズを選択。手の小さな幼少期に標準サイズで慣れておけば指の可動域も広がるでしょうし、逆に上手くなるだろうという思考です。手元に届いたギターを見た感想としては、想像以上にしっかり作られていてビックリ。見た目もオシャレでパっと見てこれが1万円台半ば(新品)で購入できるモデルだとは思えません。指板はローステッドメイプル or テックウッド(人工合板)を選択出来ますがローステッドメイプルを選択。ネックは635mmとロングとミディアムの中間(PRS)スケール。ナットは硬質ファイバーナットでフレットもエッジを丸く処理されています。フレットはエッジ処理した後に打ち込んでいるので幅が絶妙に短いのですが見た目も好印象で弾きやすく、ナットやブリッジ、トラスロッド等、出荷時の調整もある程度は施されていて企業努力を感じました。ローステッド(燻製)のネック&指板に関しては木材の枯渇問題や強度不足対策で剛性を増す為に生まれた近年良く見る仕様。個人的にメイプルの白い色味よりもローストした色味の方がヴィンテージっぽいと言うか高級感があって格好良く見えるのでお気に入りです。リニューアルされた新形状のヘッドもひと手間あって格好良い。嬉しいことに、手に入れた個体のネックは柾目で輝くトラ杢が確認できます。通販専用モデルでこの杢を持つネックを手に入れられたので得をした気分です。生産は中国の様で少し先入観がありますがつくりは良いですね。軽量なポプラ材を使用したボディとローストされて乾いたネック、クセの無いピックアップによる出音はナチュラルで素直な響き。こもりが無く明瞭なストラトさがしっかりあります。過去、島村楽器オリジナルの“COOLZ”に装着していたピックアップよりも低価格帯のコチラのピックアップの方が出来が良い印象。自分が若かりし頃に手にした“バンドやろうぜ” 掲載の同価格帯とは比べ物にならない仕上がりなので時代は進化したなと感じました。しかもコイルタップまで付いていて万能。更には厚手のギグバッグもついてきます(昔は保護材が無いナイロンケースだったのに・・・)とまぁ。良い部分だけ述べてきましたが、厳しい目線でマイナスポイントも記しておきます。そこまで求めてはいけないのですが、しいて言えばペグとトレモロの遊びが少し大きいなと感じたくらい。見る人が見れば致し方ない部分も在りますが、それが十万円を超えるギターならまだしも新品で1万円台(15,800円)という圧倒的なコストパフォーマンスの前では文句を言う方が虚しく、仕上がりにはむしろ感心するばかり。2台巨頭でもある某USAブランド等と比べても逆に仕上がりが良いのでは。さらに “親の気持ち、娘知らず” で密かに施した“Raw Vintage”のトレモロスプリング交換が功を奏して非常に良い音に変わりました。このスプリングはその昔、自分がストラトタイプを愛用していて効果が期待出来たので自己満足ですが購入&プレゼントしました。チューニングが安定するのと、柔らかいスプリングでアーミングも滑らか、コイルの残響効果でナチュラルなリバーブ感と高域の柔らかさ、加えてレンジも広がります。※アース配線も長かったのでスムージング化。 効果は期待以上で明らかに響きが変わり、好みはありますが自分としては良い方向性(ヴィンテージライク)にもっていけました。そのうち内部の配線(まだ見ていない)をヴィンテージはんだで再装着して綺麗にしようかなと(笑)自分のアンプを勝手に使われたくないので “Orange Crush MINI(AMP)” と “SOUND HOUSE ORIGINAL(シールド)” も購入。安価なモデルの中で良さげなものを買ってみたわけですが、アンプはヴィンテージ感がある素敵なトーンで想像以上。有名どころの “YAMAHA THR” のフルレンジスピーカーとは違い、本来のアンプの音が楽しめる。守備範囲がそこそこ広く、木製キャビネットなのでミニサイズながら結構良い鳴りしてます。ギターもそうですが、お値段以上に良いものって多いなと気付かされました。衰退していく楽器業界ですが、昭和の残党(私)としては、また流行って欲しいなと切に願います。■島村楽器WEBSHOP限定モデル Eris. Nestia ボディ:ポプラ ネック:ローステッドメイプル 指板:ローステッドメイプル(ブラックカラーのみテックウッド) ナット幅:41mm スケール:635mm ペグ:ロトマチックタイプ ブリッジ:シンクロナイズドトレモロブリッジ ピックアップ:Eris.シングルコイル×2 / Eris.ハムバッカー×1 コントロール:マスターボリューム、マスタートーン、コイルタップスイッチ、5ウェイピックアップセレクター アクセサリー:トレモロアーム、レンチ、ソフトケース

August 27, 2025

コメント(0)

-

【ヴィンテージモドキの世界】50年代 レスポール ヴィンテージノブを勝手に再現!

そこまでこだわる意味があるのか・・・かつてはそう思っていましたが、ついに自分もその領域まで突入しました。ヴィンテージギターというのは、流れる年月の中で新品の部品が時の経過(経年)と共に日焼けで黄ばんだり、経年変化で収縮したり。。その経年による収縮/変形、使用によるダメージが芸術作品の様にマニアを唸らせているわけですが…そんな濃い世界を理解しつつあるのが今の自分。■ボリューム&トーンノブの話。ヴィンテージレプリカパーツは数あれど、目が肥えた者が見れば少し曖昧な仕上げで “あと少し” という惜しい部分が多くあります。雰囲気は良く出ているのに成型がなぁ…なんて思って自分のギターを眺め、精度の良いものに変えようかと衝動に駆られていたんですが、なにせヴィンテージレプリカ品とは言え値段が高い! それであれば…自分でやれなくもないよな…と思い立ちまして、やっちゃいました。写真は作業完了後。既に装着されていたヴィンテージレプリカ品ではありましたが、経年による変形具合が甘い!!例えばトップハットの上部センターの “えくぼ” と呼ばれる収縮の演出や使用による削れ具合など、リアリティが出てくれば格好良くなる。 ならば “削って調整してしまえば良い” と思い、全体的な歪みや日焼けによる色味など、手元にある材料で挑戦してみました。・・・結果として最初よりは明らかに良い感じに仕上がりました。自分でやったので出費も抑えられますし、下手なレプリカよりもオンリーワンで格好良いのでは!勿論、こんなところを変えてもサウンドに影響はありませんが(汗)

July 6, 2025

コメント(0)

-

【指板マニア】70年経過のハカランダ指板

レスポールジュニア(1956年)の指板。約70年という、捉え方によっては人の生涯を全うする時の経過を経たハカランダ指板。先代たちが使い込んできたからこその指板の消耗や指の摩擦で出たであろうレザーの経年変化にも通ずる色艶。当時だからこその質の高い材は勿論、使い込むことでこそ得られるこの風格がエイジング加工とは違ったリアルな風格。この風格をモチーフに今のエイジング加工が演出されていることを考えると、本物を所有する喜びを感じる。ヴィンテージの魅力は、当時の職人が生み出したハンドメイドの技術の素晴らしさ、材の良さ、お金では手に入れられない時の経過による見た目や音の経年変化は大きな魅力の1つ。最高の材を最高の技術で組み上げ育った音は説得力があります。

June 13, 2025

コメント(0)

-

【二輪記】老い - 20年乗り続けるショベルヘッド‐

梅雨入り前にバイクでふらっと走ってきました。今回は何故かエンジンのかかりが悪く、エンジン始動(キックオンリー)で右脚がバキバキになりました。久しぶりに汗かいた(笑)フットクラッチだと信号待ちは右脚で車体を支えることが多いので、右脚が万全でないと事故りかねないわけで…ASTERISKの社長夫人に気を使っていただき珈琲をもらったので、少し休憩してから走行。そんなに長く走ってないですけど、相変わらず股下で爆発するショベルモーターの鼓動感は心地良い。リジッドフレームからくるダイレクトなトルクで突き進む無骨な走りは現行では体感出来ない乗り味ですね。バイクや音楽は没頭できるというのが素敵なところ。開放感を感じます。とは言え、昔だったらキック始動でこんなにすぐに疲れるってのは無かったので老いを痛感しました。同じバイクを20年近く乗ってきて、40代の今、明らかに・・・あの頃との疲労感が違う(笑)バイク乗る為に足の鍛錬でもすっかな~・・・

June 11, 2025

コメント(1)

-

【歪みマニア】Drive X "Origin" STYLE ××× P to P Ver1.0

※Brush eight ホームページより画像拝借プロからすこぶる評価が高い “Brush eight(製造元)”の珠玉のオーバードライブペダル “Drive X” 。これをベースにこだわりのヴィンテージパーツや配線材/はんだを使いマッチングさせ、更に深みのある音色とレスポンスを追求したペダルがP to P。※通常の “Drive X” との違いは下記とのこと。・ヴィンテージのカーボン抵抗は数種類のメーカーのミックスで誤差5%以内。 抵抗をテスト中 誤差がすごいので前後の数値も測定し使える抵抗の中から厳選して使用・ヴィンテージハンダは 何十種類の中から選んだシークレットハンダを使用。 Brush eightのシールド(ケーブル)に使用してるハンダとはまた別のヴィンテージハンダになります。・VWSC を元に全てハンドワイアード(ポイント トゥ ポイント)・ヴィンテージパーツはVWSC と同様ながら、線材は専用に厳選して製作方法にもこだわりが。・ヴィンテージ線も何十種類の中からテストして厳選しました。外観はグリーンのペイズリートーレックスで覆われ上品でお洒落。見る角度でギラっと表情を変えます。歪みは適度な荒さを持っていて、ゲインはパリッとしたクランチのまま厚みが増してくるような利き方、上げても一定のヌケは維持されています。ペダル自体は特別な個性や癖が無くナチュラルで違和感なく、原音の質感を損ないません。元のトーンをワンランク引き上げてくれるような感じ。スピーカーから一枚板の様に出る平たい音ではなく奥行き・余韻とでも言いましょうか・・・俗に言うエアー感(立体感)があるのもGOOD!リバーブ無しなのに、かかっているような・・・恐らく複雑な倍音がこの立体感を生んでいるのではないかと。元々、ファズの様にゲインを少し強めにかけておいて、ギター側のボリューム/トーンで歪み量や抜けを変える使い方が好きなのですがこのペダルはギターボリュームの追従が滑らかで扱い易く、組み合わせるアンプとの相性もあまり選ばないのもこのペダルの利点。良いとされるペダルは試してきましたが、総じてこのペダルの良さは扱い易さ、ほぼ確実に自分の好みの音にもっていける汎用性が強みだと思います。ギターとの相性に関しては所有器の場合 P-90 か PAF系 しか無かったので何とも言えないのですが恐らくはシングルコイルや出力の低いタイプの方が、味わいを殺さず太さが出るので合うと思います。特にクランチ寄りの分厚いドライブトーンが一番格好良いなと感じました。太くクリアで適度にいなたく暴れたトーンがスピーディーに反応します。実は購入して感動したのは別のところにもありました。それが梱包や書類の扱い方の丁寧さ。売買書類は高級感のある封筒に収められ、お礼の手紙も直筆&名前入りで同封されていました。購入者全員に行っていると思うと誠意を感じるというか、意識を高く持っている会社なんだなと感心しました。日記のプレビュー

May 23, 2025

コメント(0)

-

【歪みマニア】総集編 特設ページ更新しました。

誰が考えたのか・・・電気的に音を破壊することで生まれるドライブサウンド 通称 “歪み” 壊された音であるにも関わらず、エレキにおいて至福の時へとプレイヤーを誘う魔性のサウンド。そして個性を生み出すペダルの数々。生粋の “歪みマニア”の私が好き勝手集めたペダルを自己満足で紹介するページです。

May 23, 2025

コメント(0)

-

【黙示録】ヴィンテージギターって何が良いのか?

ヴィンテージギターは何が良いのか!? という話。 とうとう俺もヴィンテージを所有することに成功したの語ることが出来る漢になった・・・ということでネタにしてみようと思います。まず “ヴィンテージギター” の価格が最近半端無いですね。物価高なのか希少性が増しているからのか、10~20年で値段が2倍以上になっています。こういうのを知っていれば『あの時買っておけば良かった・・・』なんて思いますが、まさかこうなるとは思いもしませんでしたしね(汗) 名器と呼ばれる年式の値上げだけならまだしも、古いと言うだけで全部高い気も。。。そう。市場価格が良からぬ方向でも荒れております。話は戻って、ヴィンテージの良さは何かと言えば“歴史を刻んだからこそのルックスとヴィンテージサウンド”数十年の時を刻み、使用されることで生まれる経年変化や積み重ねた百戦錬磨の傷。トーンも “アコースティカルに鳴る” とでも言いましょうか、ピックアップを通しても非常にクリアで生々しい音です。情報量が多く、アンプからは雑味まで全て増幅した様な派手さと圧倒的にスピード感あるサウンドが出るのでテンション上がります。“製造機械が発展してなかった・需要が高い時代だったからこそ可能な職人による匠の技術” 機械によってオートメーション化している現代とは違って、材料と寡黙に向き合ったハンドメイドのギターはまさに職人の匠の技と感性が光る逸品としか言いようがない。 ※そういう意味では現在の木越ギターがこの考え方に近いので好き。“資源が豊富だったからこその素材の良さ” 今ではワシントン条約で禁じられた希少材を当時では使えていたからこそのスペック。単にホンマホやハカランダという名目だけではなく、資源が豊富な時代だからこそ、選んで採用していたという今でいうハンドセレクト材。材料に関して深く掘り下げると地球温暖化や環境の変化なども木材の成長に影響しますので、同じ材でも育った環境が違えば特性が変わってきます。そうなると歴史的気候や惑星レベルにまで話が広がります(笑) 見た目こそ似通っていても、その時だからこその製造工程等、今のモデルとは違う手法で生み出されているので同じはずが無い。これに尽きるのではないかと思います。とまぁ。良いところだけ言えば沢山あるのですが、値段に対しては確実にテンションが下がります。素晴らしい反面、違いが分かる人じゃないと分からないレベル。その差に数十倍以上の価値を見出せるかどうかです・・・ですが・・・追求心って怖くて、こだわると止まらないのも事実(汗)例えばコチラの“ カスタムショップ製 ゴールドトップ 1956 ’13” に関しては、本物の1956年製であれば現在の市場価格600~1,000万円。写真の個体は手を加えた比較的 近年のものですが、ヴィンテージライクで良いトーンまでもっていけてます。最近の個体をベースにいじり倒すというのも本物を買うよりは断然気楽に扱えて楽しいです。色々やっても時の経過はお金で買えないので、どう頑張っても似せる程度で超えることは出来ない。 “本物が欲しい” という願望や欲求、ロマンですね。。今生き残っている “ヴィンテージ” は、しっかりしたものであれば、今も健在な強者達なので急に壊れることはないでしょうけど、捉えようによっては『まだまだ使える現役』or『古いだけで壊れかけ』と二極化するので、古いものは信用の無いところで購入するのは避けたいところ。安かろう悪かろうが大いにあり得るリスクが付きまといます。ある種の最終到達点でしょうね。手に入れると満足度が高くて目移りすることも無くなります。ヴィンテージ・・・持ってる・・・最高だぜ・・・二ヤリ。ヴィンテージを語れるかどうかのステータスは自分で体験しないと言えないですし、サウンドセッティングやエイジング加工(自分でやるとき)には大いに参考/勉強になりました。

May 15, 2025

コメント(0)

-

地味だけど地味じゃない木越ギターのノブ交換。

木越ギター “KT-Special のノブ交換をしました。コチラは交換前、下の写真が交換後。そうなんです・・・最近、こういった小物にハマってます。ピックアップやブリッジの質感に対してコントロールノブが光り過ぎ(クロームメッキ)ている気がして、渋くしたい衝動が。。そこで眼鏡の部品製造業から立ち上げたという “tatsuta Titanium Parts” のチタン製コントロールノブの光り方の塩梅が良く変更してみました。デザインは標準と同じですが加工精度の高さ、素材がチタン合金というのが格好良い! 見た目にも統一感が出て自己満足度が高まりました。

May 10, 2025

コメント(0)

-

地味だけど地味じゃないBizenのノブ交換。

ボリューム&トーン ノブのプラスチック感と色味が気になったので、セルロース樹脂で作られたヴィンテージタイプに交換しました。コチラの写真は交換前。そしてコチラが交換後、色味や質感等、明るいゴールドとプラスチック感が消えました。小物パーツって地味ですが変えると全体的に締まりが出て高級感がUPするように感じます。

May 9, 2025

コメント(0)

-

【歪みマニア】エフェクター専門店 “CULT” が生んだこだわりのディストーションペダル。

エフェクター好きによるエフェクター好きのためのエフェクター専門店「PEDAL SHOP CULT」渾身入魂のオリジナル・ディストーションペダル “Tenpest” は オーバードライブ “Ray” に続き世界初の超々ジェラルミンの強固な筐体をもち、伝説的なヴィンテージ・マーシャルアンプの限られた1968~1970年/歪む個体のディストーションサウンドを参考にサウンドを追求したというマニアックなペダル。メーカーホームページで製作者が語っている“他の機材との適合性、弾きやすさや扱いやすさなどの観点から多くのプレイヤーに求められています。それらの喜ばしい要素を捨ててでもリアリティを追及し、CULTが考える真のディストーションを表現しました。” という言葉が示すように、万人受けは狙っておらず、製作者が自分の為にこだわりを問答無用で詰め込んだ逸品。スマートフォンサイズの超々ジェラルミン筐体を持つ “Tenpest” は重量522gと一般的なペダルで見ればヘヴィ級。個人的にはこのデカさこそ正義、削り出した筐体の重さも含めデメリットではなく魅力でしかありません。試した結果、サウンドに関しては CULT の説明が示すように、かなり玄人向けなペダルでした。難しい。…と言いますのも、大抵は基準となるトーンがあって、それを好みに合わせて調整するというものが多い中、このペダルに関しては、アンプとの相性が悪かったりセッティングがキマらないと狙った音にはなりません。反面、キマると他にはない格好良い音を出してくれるのですが、万能ではないシビアさが玄人向けだなと感じました。歪みは真空管に負荷をかけてギンギンに歪ませた様なダークで荒々しい歪み。ゲインを上げる程に暴れていきます。ゲイン幅は相当あるので、コントロール14時以降では限界を超えて壊れる寸前の領域まで再現することができます。複雑な歪み具合と飽和感はファズに似ている部分もありますが、相反して妙に透き通っている部分もあり、暴れているのにコード(和音)や分離が良くも聞こえ、不思議な感覚を覚えます。ギター側のボリュームを下げても解像度が高く、ハイパスコンデンサーを入れた様にゲインが減衰するのでアンプライク。フル10では歪みが暴れるので、自分の場合はメモリ6~7程度で音を作り、時に応じてギター側で調整しています。伝説のマーシャルアンプをベースにした音なのかは、現物を弾いたことが無いので未確認ですがかなり “癖強” なペダルではあるなと。でも逆にそれが面白く、個性的で気に入ってます。所有している “Tenpest” ※初期ロッド” は電源が9~18Vに対応しているので18Vでも試してみましたが電圧が上がるとハリや艶が出る反面、歪み成分は減り “やんちゃさ” に関しては薄くなる印象を持ちました。ドライブペダルとしては個人的には9Vの方が歪みの質感に適度なエッジと柔らかさを兼ね備えているので良い気がします。一方、ローゲインのブースターとして使う場合は18Vの方が気持ち良くプッシュしてくれると思います。ディストーションをローゲインにするなら、一般的には歪み量の少ないオーバードライブがベストな印象をもちますが“悪(ワル)” な雰囲気をもったディストーションのローゲインブーストはオーバードライブとは違った格好良さがあります。過激な歪みを求め、その為に生まれた “ディストーションペダル” はローゲインにすると使えないものが多くありますがこの “Tenpest” に関しては激歪みペダルでありながらローゲインにもしっかり対応しているので優秀です。正直、まだ扱いこなせていないので、今後も探って参ります!ということで、レビューでした。あくまで個人的な価値観によるものなので好き放題語ってますので1つのインプレ程度でご参考ください。

April 17, 2025

コメント(0)

-

【悲報】現行型ギブソンの品質低下について個人的主観で語る。

先日、某楽器店に行ったところギブソンのレスポールSTDの指板インレイが尋常じゃないくらい右に寄っておりまして衝撃を受けた次第です。と言うのも、指板にインレイを組み込む以前に作業工程で把握出来ますし、その後ネックとボディを組み込んだり塗装したり等、何度でも検品・チェックするタイミングは大いにあったわけです。そんな中、当たり前に店頭に値段が付けられて並んでいる現状を見ると、正規で検品をパスした個体だということで。。。 これで数十万となると、なかなかどうして・・・いうネタです。木材の枯渇や業界の低迷という実態はあるにせよ、自分にとって “憧れの存在” “高嶺の花” であったギブソンがここまで落ち込んだのかと悲しく感じたわけです。元々が国産の様にカッチリした作りではありませんでしたが、それでも溢れ出る存在感や独特の音として人気のブランドなので、昔から知る自分としてはかなり衝撃でした。 仮に音に影響が無いとしても素人見に分かるインレイのズレは何とも悲しい次第。他も疑いたくなってしまう気持ちすら出てしまいますよね。それこそ山野楽器が日本代理店時代は日本人目線で検品を行って、こういった個体を検品で外していたと聞きます。今は山野楽器時代と比べて検品が甘く “あたり” “はずれ” があるのは少なからず致し方ないのですが、それでもなァ・・・と。。 技術が発展して職人のハンドメイドから機械を使ったオートメーションに変わり、効率こそ良くなれど悪くなる部分もあるよなと。特に楽器製造において人でしか感じ取れない繊細な部分は、大量生産になればなる程に失われる部分の様な気がします。対して国産ブランドは安価であっても逆に頑張っている気がするのでギブソンも頑張ってほしいところです。木材事情や大幅な値上げ問題は別としてカスタムショップ製はスタンダードラインとは別に気合いを入れて頑張っている気もしますが、間口となるスタンダードラインも大切にして欲しい。今のギブソンは個体差が相当激しいので値段だけではなく “見る目” や “知識” が無いと買えないかもです。 もしくは、以前にも増した雑さを “個性” と捉えて受け入れるか。俺達の明日は・・・どっちだ。。

April 4, 2025

コメント(0)

-

【歪みマニア】至高のKlon Centaur #185 - nature sound- VKC185

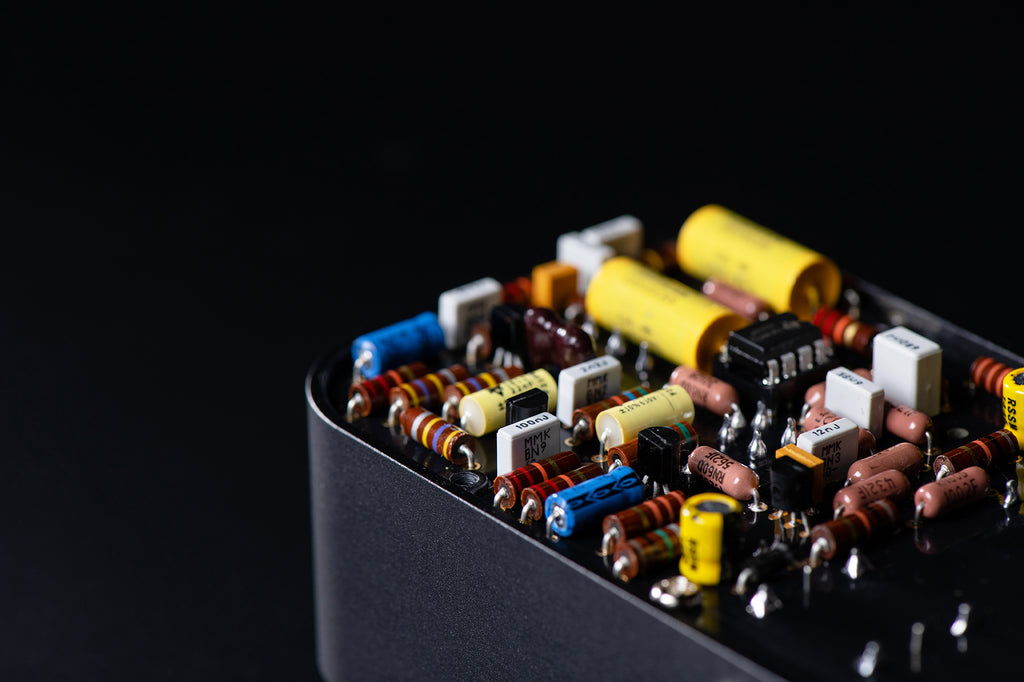

名器 “Klon Centaur #185” を “nature sound” がノブの動きによる各周波数特性まで落し込んだ狂気に満ちたクローンペダル。“nature sound VKC185” は国内でも指折りの技術を持つブランドで、多くのペダルビルダーに影響を与えてきた存在です。残念ながら製作者が亡くなってしまい、今は亡きブランドになってしまいましたがペダル達はギタリストの元で今も活躍しております。Klon Centaur の #185 個体を忠実に再現した究極のクローン “VKC185” はケンタ特有の “通すだけで音を立体的にするバッファー”は勿論、“クリーンブースト” から “オーバードライブ” まで幅広い汎用性を期待できる匠の技が詰まったペダルで今や100万円以上の価値が付く本物の Klon Centaur と比較をしても遜色が無いクオリティだとされる逸品です。 VKCシリーズ自体はグレーが初期、続いてバーガンディーカラーの中期、そしてシルバーの後期があるようです。初期の “VKC185” と中期以降の “VKC13” は参考にした個体にそれぞれ違いがあり、今回のレビューは “VKC185 FAX ONLY”になります。本物のケンタを使ったことが無いので分からないので何とも答えようが無いんですが音に関しては凄く音楽的ですね。ゲインやトーンの可変が非常にスムーズで、どの組み合わせでも使えない位置が無いくらい汎用性も高いです。ピッキングによる音量感と歪み具合、アタック音の大小が如実に出るのと、それに伴う倍音や飽和感も美しいです。ゲインを限界まで上げても破城することが無くクリアなまま歪み、コードストローク時の各弦音量バランスもGOOD!各弦のハーモニーがたまりません。高域の煌びやかさとミドルの押し出しが美味しく、荒々しくワイルドというよりは “洗練されて美しい” という言葉が似合います。希少価値が高い名器 “VKC185”ですが、マキノ工房ペダルも改めて素晴らしいなと感じました。ちなみにマキノ工房の方が音は太く、派手でガッツに溢れてます。立体感や解像度面で言えば “VKC” の方が上かなと。同じ向きで陳列された抵抗が相変わらず美し過ぎる。黒いボード下にエボニーの木材でサンドイッチされていたりとコダワリも半端無いです。ここまで美しく仕上げる匠の技術、この基板にしてこの音という、非常に満足度が高いペダルです。

April 1, 2025

コメント(0)

-

【歪みマニア】破壊的歪み - BOSSの短命ペダル “BOSS XT-2 Xtortion“をレビュー

1996~1998年で生産終了した “BOSS XT-2 Xtortion“そんな短命ペダルをご存知でしょうか? ※ぶっちゃけ私も知りませんでした(汗)正直に言えば。これが天下のBOSSの音だって!? マジでありえねェ!!!というレベルで狂気に満ちた音で、初見では『良く商品化したな』レベルでした。低音の太さはあるのでしょうが、それ以上に耳障りな高音域と不必要な倍音が嵐のように押し寄せてくる。メモリ “0” まで絞っても削れないほど高域が出ているのに、上げる方向のみに調整が利く“PUNCH“、難しいペダルです。ぶっちゃけ・・・うわぁ・・・とんでもないペダルもらっちゃった・・・・ってのが感想でした。とは言え、せっかく頂いたものなので何とか使いこなしたいと基準となるアンプの設定から見直してどうにか使える音に。普段はフェンダー系の、ややパリッとしたクリーンorクランチを基準設定にエフェクターで音を仕上げておりましたが、今までの設定がXT-2にまったく合わず、クソみたいな音になった為、アンプ側の高域を削って、暖かい傾向に設定し直しました。アンプで失った部分をXT-2で補うという考え方でマッチング。■ペダル本体の特徴として・耳をつんざく攻撃的な高域・繊細過ぎるピッキングニュアンス・異次元の倍音成分(コーラスかかってるかの様な倍音)・強化する方向にのみ効くコントロール各ノブ・倍音と高音域が強すぎて低音域が薄く感じてしまう。これだけ見れば使えないんですが、歪みの飽和感が真空管っぽいところとレスポンスの鋭さは長所かなと。この長所を入れてもキツいんですが、アンプと上手に合わせるとハイ上がりでそこそこ格好良いサウンドになります。“カキュ、コキュ、ゴリッ” といったアタック音が異様に出ます。感度良すぎ!鼓膜を刺激する突き抜ける高音域!絶妙に調整を繰り返すと『エディ~!』と黄色い声援が飛び交うような真空管ハイゲインアンプに様変わりします。ゲインを上げると色付けが濃くなり過ぎるのでローゲインで設定。すなわち私の使い方は “ローゲインブースター” です。“CONTOUR“ ”PUNCH“ の調整でキャラクターが大幅に変わり、BOSSのヴィンテージペダルに通ずる良さも感じるんですが私の設定が下手くそなのか、アンプが合わないのか痛い高域だけは完全に取り切れないです。天下のBOSSがこんなクセの強いペダルを商品化したのにはビックリですが、扱いこなせれば面白いペダルです。自分の中では過去最高レベルで癖が強く、短命なのも頷けるなと感じました(汗)

March 13, 2025

コメント(0)

-

【歪みマニア】ケンタマニアも唸る極上OVER DRIVE! マキノ工房 “SCYLLA-X”

マキノ工房は40年以上前に代表である蒔野努さんが自分の為にエフェクターを自作するようになったのが発祥のきっかけ。自身もギターを弾き、様々な機材と触れ合うことで “自分が最高だと思えるエフェクター” を世に送り出す為、追求心を燃やし続けているようです。希少なヴィンテージパーツを使うことから、組み込みからマッチング作業を踏まえても多くの時間を有し、月に数台しか生み出せない熱の入れよう。“SCYLLA-X” は伝説的な名器ケンタウルスを徹底的に分析して仕上げたフラッグシップモデルで本家の『通すだけで音が良くなる』と言われる噂のバッファーも兼ね備えた音像豊かなオーバードライブです。ヴィンテージパーツを多用して作ることからお値段はお世辞にもお財布には優しくないのですが価格以上の満足度を大いに期待し入手。この手のものを購入するときの自分へのいいわけは『長く使うものですし・・・』という感じです(汗)そう言いつつ手放したりもしてますが、でも、本当に気に入ったものは長く使っていますし・・・(いいわけ)筐体は中々のデカさ。小さくて高品質なエフェクターが流行っている中、このデカさが格好良いと感じてしまいます。デカいだけで中身が詰まっていないと、“大きなお弁当箱を期待して開けて何も入っていない” 様な虚無感に襲われますが、具沢山です。サウンドのコアとなるシークレットゾーン(基盤)は隠されていますが、はみ出した配線類だけでも普通ではないオーラを感じます。肝心のサウンドはハイ/ミッドを中心にグッと持ち上がり、弾いた直後に音が塊になってズバンと飛び出してきます。ワイドレンジで四方八方に放射するという感じではなく、広すぎず狭すぎずの丁度良いレンジ感が上手い具合にチューニングされています。とは言えローもしっかり出ていて、ゲインを上げる程に厚みを増しますが潰れることなくキープ。ボリュームの追従性も良好です。ケンタウルスの特徴とも言える『クワッ』っとした箱鳴り。特にフロントのハイポジションでは他エフェクターとは明確な差を感じます。ピッキングの強弱によって変化するジュワッとした炭酸成分と飽和具合が音楽的で気持ち良いです。一番良いところは明瞭ながら音の太さとキレの良さ。ゲインを上げるとボヤけがちなミュート音もボケず輪郭が残るのでスピーディーなプレイでもクッキリとしていて粒立ちが良いので、ついつい速いフレーズを弾きたくなってしまいます。クリーン状態のアンプ(トランジスタ/真空管)もONにすればディストーションの領域まで効くので汎用性も凄く良いですね。ゲイン幅も広く全体的に図太いのにヘヴィな感じではなくカラッとスパッとしてい抜ける明るいサウンド。良き時代のブルース~ハードロックにとても似合うんじゃないかなと。『良い音出すなぁ』とCDで聞いた素敵な音が出せます。かなり高価なペダルですが一級品なので追求する方にはその価値があると感じる素敵なペダルでした。

February 1, 2025

コメント(0)

-

【歪みマニア】空中配線への執着 KATANASOUND EFFECT PEDALS HUMSTER オーバードライブ/ブースター

“KATANASOUND EFFECT PEDALS” は2003年に米国での販売をキッカケに立ち上げ、製作者である高木氏がパーツ選定からハンダ、組み込みに至るすべての工程を1人で手掛ける至高のブランド。 “HUMSTER 20th Anniv. ” はmt'Lab時代に手掛けた名器HUMSTERの最終進化版と言われる “HUMSTER Ultimate” の回路を基礎に、プリント基板やタグボードを一切使わず、完全なポイント・トゥ・ポイント配線で組み上げてチューニングした至高の逸品。オペアンプの取り付けもプリント基板を排除するため、真空管で使用するMT9 ピンソケットに適合するアダプターを自作し、カップリングコンデンサにはツイードアンプのリプレイスメントコンデンサとして定評のある “Jupiter Condenser Red Astron” を使用する等、かなり強いコダワリを持った受注生産20周年記念モデルです。残念ながら “KATANASOUND EFFECT PEDALS” は部品供給問題によって2021年、18年の歴史に幕を閉じてしまいました。少しクセの強いデザインで好き嫌いは分かれるのかもしれませんが、音に関しては何処かしらヴィンテージらしさを感じながら現代音楽においての扱い易さを兼ね備えた数少ないブランドでしたので残念です。個人的に所有しているのは “SOUL BABY(ワウペダル)” と “HUMSTER(オーバードライブ)”というKATANAブランドの中では比較的メジャーな2つ。とは言え、流通量が少ないので意外と希少かもです。相変わらずと言ったら何ですが、ポイント・トゥ・ポイント配線に徹底的にこだわった内部配線が独創的で美しいです。その音も中々他では出せない個性を持っている様に感じます。 “HUMSTER” に関してはギター/ベース共にブースターとして定評がありますが、ギターで使用した場合にシングルコイルをハムバッカーの様にファットにする特性を持っています。※開発コンセプトらしい。試した結果、出力の弱いピックアップであればハムバッカーでも合いますね。内部パーツにジュピターコンデンサーを使っている影響なのか、ギターのトーンを絞った時の様な暖かさを感じ、そこから音色を調節して分厚くブーストした様な感じ。どこかツイードアンプやケンタウルスの様な雰囲気も感じる絶妙なチューニングです。 特に単音弾きやチョーキング時に粘りがあって伸びるというか・・・歯切れは良いんですがあっさりはしていない。あまり歪みませんが音は太く味は濃い。太麺です!何かを模した王道タイプでは出せない特徴的な音なので、好きな人にはハマるかなと。軽いクランチ程度でも太く奥深い響きなのでブルース系を好む人なんかはニュアンスを出すのにも重宝しそうです。

January 30, 2025

コメント(0)

-

【歪みマニア】究極のナチュラルドライブ UOZ PEDAL BOD-01

※GuiterMagazineより画像拝借ミュージシャンでありながら有名店のアンプリペア/チューニングなども行う魚頭圭氏が製作する “UOZ PEDAL” はミュージシャンでもある自分が使用する際、既存のペダル(エフェクター)では再現できない領域を求め作ったというのが発祥とのこと。忙しい中で不定期で製作され、少なからずの個体差がある為、通信販売は行わず、直接販売か “Guitar shop Hoochies” 店頭で販売しており、非常に入手困難なペダルです。■UOZ PEDAL BOD-01ペダル自体は一般的なパーツとはまったく違う考え方でチョイスし、多くのリペア経験の中から独自に生み出した考え方で仕上げているようです。プロの中でも絶賛される評価・価値共に高いペダルですが、メーカーではなくWEBサイトも持っていない為、比較的レアで知る人ぞ知る存在。コロナ禍以降は稀にWEB直販されるので運よく直接購入できました。※ちなみに販売開始から数分で完売になっていました(驚)格好良く写真は撮ってみたものの巨大な筐体はどう表現してもケースそのもの。※ある程度研磨されております。ほぼほぼデザインされていないペダルが逆に新鮮です(笑) では実際にどんな音を出すのでしょうか?その正体はギターとアンプで作った音を一切邪魔しない、濁り無きクリアさを持った究極のナチュラルドライブ。元の音像そのままに全方向に倍音を放ち、解像度とレンジを引き上げた様な響きがナチュラルで美しく、エフェクト同士の個性が混ざることもなく、エフェクターの前段/後段共に作動良好。タッチレスポンスが未体験レベルでえげつなく、繋ぐ前よりも反応スピードが速い印象すら持ちます。どんなペダルを繋いでも音が良くなる汎用性。これは・・・オーバードライブともブースターとも、プリアンプとも言える“真のトランスペアレント系”だと言えるんじゃないかなと。適度なハリと艶、倍音等、音像といった色気がグッと持ち上がってきます。クリーントーンでも更に立体感が出てクリアに変化。ドライブ(ゲイン)は12時方向以降で少しファズ的な煌びやかさが増してくるので使用するアンプやギターで要微調整。カットは抜け具合の調整で効きが良く、ノブを1mm動かしただけでリニアに変化するので扱いは玄人向けです。アンプで “もう少しヌケて欲しい” “音は良いけどゲインが欲しい” という課題に素晴らしい効果を与えてくれます。内部基板はPOINT TO POINTで仕上げられ、希少なヴィンテージNOSを吟味し、狙った音を生み出す為に使用されています。1つ1つのパーツがデカくて筐体もデカい。デカさこそ正義! ただならぬオーラだけは感じ取れます。個性的な作り方としてはワイヤー類を捻って接点に組み付けた後、一度はんだ付けしてから吸い取って必要最小限の量に調整しているようです。一般的なものとは違い、『はんだ付けしてるのかな?』と感じる程、薄く接着されているのがお分かりいただけるでしょうか?音の濁りを消す為に接点面積等にもこだわるコダワリと考え方、結果として生まれる音に説得力がありますね。巨大なサイズに反してゲインのかかり方が絶妙でエフェクト色も無いので単体で個性を出すのは難しく、既に作り込んだ音に対して調整出来ない領域に踏み込んでレベルを上げるような使い方がベスト。※語弊が無い表現で言えば単体では比較的地味な部類です。一方、ファズペダル等を同時に繋ぎブースターとして使用すると “コイツじゃなきゃ出来ねェ!” という絶大な威力を発揮します。例えば、ローゲインに設定したファズトーンが気に入っているけどゲインが足りず弾きにくい・・という場合にガツンと刺激してゲイン/タッチレスポンス/ヌケといった、欲しかった領域(旨味)を引き出す&追加することが可能。この考え方で言うと真空管アンプにも絶大な効果があります。トランジスタ系はあまり効果が無いかと・・・上手く使えばファズの太さを維持したままスモーキーでヌケるオーバードライブやディストーションに変貌し、最高のサウンドに仕上がります。素材を生かして風味を高める “極上の調味料” であることは間違いありません。料理で言えば濃い味を楽しむことに終わりを告げ、素材の味を活かす為に調味料にこだわる。そんなところでしょうか。この音は分かる人にしか分からない領域なのでプロ志向だと思います。玄人向けですが他に無い効果を得られる素晴らしいペダルでした。

January 27, 2025

コメント(0)

-

【歪みマニア】ギター屋 funk ojisan “GOLDEN VALVE”

YouTubeではお馴染み “ギター屋 funk ojisan” のハンドメイドエフェクター “GOLDEN VALVE” を手に入れました。ビルダーの河田健太氏はアンプビルダーの重鎮、Akima & Neos Lab 代表 秋間 経夫氏の唯一の弟子でもあるようです。YouTube企画では様々な有名機材を実演して忖度なしにレビューしたりと、少しマニアックな内容が多く興味深く拝見しています。 “GOLDEN VALVE” は何かのクローンというわけではなく、あくまで作り手が求める “格好良い音” を狙ったオリジナルペダル。ヴィンテージコンデンサ云々で売り出すのを嫌う価値観もあり、手に入るパーツの特性を活かして組み上げ真空管のリアルなドライブサウンドと反応スピード、ボリュームの追従性を狙ったペダルの様です。筐体はエイジングされたゴールドカラーにトップハットノブという Gibson Gold Top の貫禄。エイジング処理は作業者が複数人いるのか、かなり個体差があるようですが良い感じです(本当に錆びさせている?)手に入れた個体は中古でしたが前オーナーが買えたのかノブが立体エンボス文字でエイジングされている嬉しい仕様でした。※標準ではない?出音の傾向としては、一般的なオーバードライブではなく出力(アウトプット)を上げて歪ませた様な歪み方。粒のそろった綺麗なドライブサウンドというよりは真空管のボリュームを上げてドライブさせた粒が粗いワイルドな歪みです。ゲイン自体はそこまで高くありませんが出力量が高いので反応スピードが速くセンシティブに反応します。※上げ過ぎるとハウリングします。全体的に音が暖かくファットになりますが原音のニュアンスが残っていて高域の煌びやかさと分離感を感じました。1~3弦はクリアなまま太く、巻き弦の3~6弦も同様にクリアさを保っていますがコンプ感が増しジャキっとした煌びやかな部分も出てますが太く丸い。真空管アンプに近い出音の特徴を持っています。古いアンプと古いギターでドライブさせてロックしている様な、いなたさを持った無骨でロックなサウンド。ボリュームの追従性も良く、ハイパスコンデンサの様にボリュームを下げても高域が残るので非常に使い勝手がよろしい!YAMAHA THR30(トランジスタ アンプ)でも試してみましたが、真空管っぽさが増して相性も良いです。万能で良いですね。 見た目も音も良いです。この価格にしてこの音が手に入るのであればコスパは高いと思います。満足度高めです。※以下、本家コピペ回路には真空管に一番動作が近いとされている増幅素子FETを使い、プッシュプル回路でダイナミックにゲインを稼いでいます。配線材にはヴィンテージアンプと同じ錫メッキの単線を使いきらびやかな高音とストレートなサウンドを意識しています。昔ながらのラグ板を使ったパーツトゥパーツで回路を組み、サウンドの肝となるコンデンサーには電解コンデンサは用いず、セラミックのアタック感のある硬質なサウンドとフィルムのミッドの艶を混ぜることでこのサウンドを作りこんでいます。■追記作動電圧が18Vまで対応ということで、XOTIC XVD-1(15V or 18V昇圧)を使って試してみました。結論、めちゃくちゃ良いです。分離感が更に良くなってミドルがグッと出てハリが出ました。15Vも試しましたがコイツは18Vで本領発揮な気がします!当初の9V作動では巻き弦(5~6弦)が少し飽和し過ぎる印象も受けましたが、18Vでは更にタッチの明瞭さが上がりニュアンスが出しやすくなりました。気になっていたホワイトノイズが電圧を上げることで減ったのも嬉しい誤算でした。

January 19, 2025

コメント(0)

-

【歪みマニア】アメリカ最大規模のGUITER SHOW主催者が生み出す JIMMY WALLACE Duo-Tone

JIMMY WALLACE Duo-Tone 巷で噂のJIMMY WALLACEですが、実際に良いのか悪いのか、偽装された名声だけが先走った俗にいう業界戦略なのか。疑い深い自分としては自らの目と耳で確認したことしか信用しないタチなので、購入するからには期待度MAXで手に入れました。ちなみにピックアップの “JIMMY WALLACE PAF” は気に入っていて愛用しています。良い音を出すギターやピックアップを作れるセンスがあるので、きっとペダルも良い音出すはず!はたしてペダル部門では期待に応えてくれるのか『このダボがぁ!金返せ!』となるのか。“JIMMY WALLACE Duo-Tone” は TS808系のオーバードライブ “Jimmy-Tone”と ファズ “Disraeli” を 2in1 に仕上げたペダル。お値段も2つ購入するよりはお得(それでも高いですが・・・)見た目にも塗料ムラや傷があり、いかにもブティック(ハンドメイド)というオーラを出しています。狙って出しているこのエイジングの雰囲気はペダル界の巨匠 “BJFE” の様な良い演出と捉えます。 “細かい部分は気にするな。テメェの耳で判断しろ” という製作者のワイルドな意気込みを感じます。量産品とは違って1台1台の仕上げが違うのもオンリーワンで良いのではないでしょうか? ・・・この見た目に対して音が悪いと説得力は皆無ですが(汗)ではレビューに移ります。“Jimmy-Tone” はMAXでもクランチ程度までのローゲイン仕様。単体で歪みを作るというよりはアンプをブーストする扱いが正解だと感じます。音はTS808系で細かく言えば本家よりミドルに少しだけ焦点が当たっていて、いなたくパンチのある音色に感じます。ゲインをMAXまで上げても全域で芯の太さとクリアさがあり、痒い所を進化させたバージョンアップver。原音の音程を美味しく整えて解像度を上げてくれるのでワイドレンジで気持ち良い。粘っこさは無く乾いていて後味もあっさり。密度が濃いので “炭酸強めで喉越しが良い” という感じです。悪く言えばオンリーワンの音(個性)は薄いので、他のブティックペダルの様な強烈な個性や感動は無いです。“万能で優秀なペダル” この言葉がベストマッチ。とは言え結果的にこういうペダルこそ実用的だったりします。“Disraeli” はファズとなっていますが、濃厚スッキリの王道 “Jimmy Tone” と比べ、定番タイプではなく特徴的なトーンを持っています・・・むしろファズなのかすら謎。倍音を豊富に含んだぶっといフィルターがガツンとかかる感じですが、そのフィルターがワウ半止めやピックアップ逆位相のフェイズサウンドの様な印象も持ちました。分離感は保たれているので設定次第ではゲイリームーアや松本孝弘氏にも似たトーンに持っていけます(謎)詳しくは無いですが内部基板を見ても通常のファズでは見慣れないインダクターの様なものが存在します。ファズとフィックスドワウを組み合わせた様な構造なのでしょうか? ノブを2時以上に上げると急にゲートがかかりブチブチとファズらしくなってきます。真空管に負荷がかかり過ぎてぶっ壊れる手前か、ボリュームを上げ過ぎてスピーカーが飛ぶ寸前の様なチリチリ系。それなのに不思議と分離感は保たれます。“Jimmy Tone” で少しゲインを抑えて“Disraeli” でプッシュし、ワイドレンジで痛快なリードトーンに持っていくのも良し。またはその逆、単体で使っても十分使えます。“Jimmy Tone” が “普通の極み” みたいなストレートで変な色付けをしないペダルなので一気に雰囲気を変えるのに“Disraeli”が役立ちます。JIMMY WALLACE ということで、ギターの様に癖が強いのかなと思いつつ、蓋を開ければジャンルを問わず万能なドライブペダル “Jimmy Tone” と、クセ強なファズ “Disraeli” が2in1した個性的なペダルでした。良い楽器にアンプをお持ちであればコレだけでも結構幅広いです。見た目も格好良いし良いペダルだと思います。

November 30, 2024

コメント(0)

-

【歪みマニア】総集編 特設ページ更新しました。

誰が考えたのか・・・電気的に音を破壊することで生まれるドライブサウンド 通称 “歪み” 壊された音であるにも関わらず、エレキにおいて至福の時へとプレイヤーを誘う魔性のサウンド。そして個性を生み出すペダルの数々。生粋の “歪みマニア”の私が好き勝手集めたペダルを自己満足で紹介するページです。

November 15, 2024

コメント(0)

-

【歪みマニア】究極のPOINT TO POINT配線 - nature sound- “PHANTOM”

以下 nature sound HPより抜粋私が作っているのは手のひらに乗るほど小さなものに過ぎません。けれど、どの製品もふたを開ければ必ず感じていただけると思います。この筐体(きょうたい)に詰まっているのは、音楽のあらゆる技術者やプレイヤー達から受け継がせてもらった技術、知識、経験であり、日本のものづくりの職人から学ばせてもらった工夫、価値観の結晶です。エレキギターはアンプにプラグインしてこそ音が出る。楽器になります。楽器は演奏する者の意志、「声」を完璧に伝えられるものでなくてはなりません。エレキギターにとってエフェクターは、プレイヤーの声を決定づけるための道具であり楽器です。それを作るビルダーは、音楽に携わる職人としてプレイヤーの欲する声を追い求め、具現化し、提案することで、世の中を刺激する役割を担っていると感じます。筐体、線材、パーツ、すべてが音に影響します。何を選択したか、何を妥協したかの結果は音に如実に現れてしまう。加工しなきゃだめだけど加工のしすぎもだめ。そのさじ加減には経験や思い切り、センスが必要で、個々のビルダーの違いを生み出している部分でもあります。私が重視しているのはヴィンテージパーツの扱い方。個々のクセを把握して、最も効果的なところに適したものを配置できるよう力を入れています。誤解のないように伝えたいのは、ヴィンテージ品や値段の高いものがすべて良いわけではないし、現行品や安価なものが必ずしも良くないわけでもない、ということ。昔も今もパーツでもどんなものでも、良いものは良いしだめなものはだめ、それだけです。道具としての「姿の美しさ」も大切にしています。外観の加工精度が多少粗くても、はんだ付けが雑でも、電気的にはそれほど問題ありません。でも見た目がきれいなものは美しい音を出してくれそうな気がするから、少しでも加工精度を上げたいし、はんだは美しく処理したい。製品の魅力やポテンシャルを最大限に引き出すためにも、ぱっと見て「きれいに作ってあるな」と感じてもらえるような外観、基板、作り込みを心がけています。品質にどれだけ細心の注意を払っても、機械だから当然壊れることはあります。ユーザーの手に渡ってみて初めてわかる不具合もあります。そのたびに細かな改良を重ね続けてきました。壊れやすいジャック、スイッチはとくに信頼性の高いメーカーのものを採用しており、パーツも信頼性を最重視して、少々割高になってもできるかぎり高耐久性、長寿命のものを選んでいます。機材のトラブルが原因でプレイヤーの大切な演奏を止めてしまわないよう、エフェクターはタフな道具(ギア)でなければなりませんから。私は不器用な人間なので、手間を惜しまず、当たり前のものを一生懸命作ることしかできません。あなたの演奏を全力でバックアップさせていただきたいという気持ちと、人生を何度も救ってくれた音楽への敬意をこめて、すべての製品を送り出しています。nature sound / Zahnradビルダー 薫田 福雄プレミアム価格で取引されている “Zahnrad 4000Pre” に関しては以前所有していたことがあって、凄く高品質なペダルでしたが音が整い過ぎる印象もあって、“いなたい音(ヴィンテージ路線)” に走った俺としては使用頻度が無く手放してしまいました。そんな中、ビルダーの悲報(他界)を知り、“失われるトーンを1つは手元に残したい” と色々と検討する中で、“nature sound” 初期のフラッグシップモデル “PHANTOM” が欲しいなと探しておりました。そもそも “nature sound” 自体がハンドメイド・ワンオペ製作ということもあり、製造数が極端に少ない。その中でも初期の“PHANTOM”は限定数で即売り切れたブティックペダルですので無いであろうと感じていましたが・・・見つけました(笑) ■以下、正規取扱店 Tone Blue さんの説明より転記オペアンプにMotorola MC4558CP1、抵抗にAllen BradleyとDale、ダイオードにTelefunkenのシリコンダイオード、キャパシターにERO, Roedersteinなど、厳選したパーツをアイレットによるポイント・トゥ・ポイントにて製作。ミュージカルなサウンドに仕上げるために、配線材の選定はもちろん、ポットにも手を加えたりと、見えない部分にも手間を惜しまず完成させました。完成後に100時間エイジングを行う事で角の取れた耳に心地良い音に熟成させています。これらのこだわりが見事なバランスで融合し、倍音豊かで奥行き感のある芳醇なドライブサウンドが誕生しました。まさしく上質なチューブアンプで得られるあのニュアンスを実現しました。TS系(チューブスクリーマー)の回路を進化させた考え方の様で、他者のレビューでは『倍音が豊かで太く豊潤なTSサウンド』とありました。 キメ細かい歪みを持つTS系は個人的にあまり好きではなかった(やや粗めが好き)のですが、この “PHANTOM” に関しては確かに出汁はTS系なのですが素晴らしく奥行きがあり艶やか。お世辞にも素敵なペダルでした。見た目に関しても本物の木を使用していて存在感抜群。“究極のハンドワイヤ―ド” を称する噂の内部基板に関しては見慣れないコンデンサが並びます。レイアウトが見た目にも美しく、ヴィンテージワイヤーやメイン基板下にエボニー材の基板をダブルで採用する等、こだわりを感じます。個人的主観ですがプリント基板は音信号の劣化と言うか、奥行き感が無くなってしまう気がするんですよね。 言い換えれば、劣化した音を増幅して誤魔化していると言うか、“真のナチュラルさではない” そんな印象を持っています。決して悪くはないんですが、聴覚的なロスの少なさは POINT TO POINT の方が良い気がします(固定概念)ONにすると音が一気に太くなり艶やかさが増します。通常、音が太くなるとレンジが狭くなったり、原音が薄れニュアンスまで潰れてしまう(こもる)ものが多いのですが、どれだけゲインを上げてもクリーンサウンドに匹敵する芯がありニュアンスが生きています。この原音を生かしたワイドレンジのドライブと、余韻の中で細かく飽和していく歪みの粒感が超絶心地良い。楽器本体の音色を邪魔せずピッキングのニュアンスと反応速度が真空管アンプのレスポンスに近いのでエフェクトをかけても妙に生々しさがあります。全体を通してミドルに焦点を当てたサウンドですが、低域のボワつきや高域の犠牲も無く分離感があり、タイトさと広がりのある柔らかさも兼ね備えている匙加減が絶妙です。調整幅も広く全域が扱い易いので非常に万能なペダルです。 “nature sound” は原音を濃厚に料理する調味料といった具合でしょうか。 “PHANTOM” は素晴らしい音圧とスピード感をもちながら温かく、溢れ出る倍音成分がたまらない独自路線のヴィンテージTS系ペダルでした。

November 14, 2024

コメント(0)

-

ギターを楽しむ俺のリアル② - Mesa/Boogie CAB CLON -

仕事の帰りが遅く、休みは家族中心なので基本的にギターを弾くときは深夜になってしまうのでヘッドフォンで弾いてますが、家族が寝静まっているとギター達の生鳴りだけでも五月蠅いと言われる始末。勢い余ってピッキングやストロークをジャキーンと鳴らしたものなら妻から『うるせェよ!』とボコボコにされるとか、されないとか・・・そんな “アンプから音が鳴らせない環境” が増えてから非常に役立っているのが “YAMAHA THR-30Ⅱ” や “Mesa/Boogie CAB CLON” 。 THRシリーズは前のTHR-10から愛用していて、THR-30Ⅱになって更に多機能で音も良くなったのでエフェクターを一発追加くらいでも十分良い音なんですが・・・・・・本物の真空管アンプで弾きたくなる衝動が!!このMesa/Boogieにギターをダイレクトに繋ぎ、大音量で鳴らした時の満足度が半端ない。やっぱ真空管はどう真似てもデジタルとは違うのよ。 そんな悩みを解決してくれるのが名機 “Mesa/Boogie CAB CLON” コイツはアンプを繋いでヘッドフォンから音を出すことも目的に作られたインターフェイスでアンプの音量を上げても適切な音量・音質に整えてくれます。しかも電源不要のパッシブでキャビネットシミュレーターまでついている優れもの。上位機種や他社ではIR機能を持たせて細かくスマホやPCで調整出来るタイプも在りますが、選択肢が多いと沼にはまってしまうので、極力シンプルで感覚的に調整出来るものが欲しかったので愛用しています(デジタルは苦手)これで50W出力を存分に楽しめるようになりました。とは言え、当たり前ですが実際のスピーカーの響きとは異なります。 特にこのアンプの良さは極上のウッドマテリアル(ハードメイプル材)のキャビネットから生まれるキレのある濃厚サウンドなので、キャビネットの鳴りをスルーしちゃうと同じ音にはなりません。Mesa/Boogie CAB CLONに装着されている「CLOSE BACK」「OPEN BACK」「VINTAGE CABINET」の3種類のキャビネット・シミュレートも優秀で使えます。他にも “Positive Grid Spark GO” 等も持っているので色々気分で変えて楽しんでいます。真空管アンプも放置しまくると痛むので、適度に電源を通して長持ちさせてやりたい次第です。

November 12, 2024

コメント(0)

-

ギターを楽しむ俺のリアル① - SILENT GUITARIST -

実際のところ、このBLOG歴も長く、ネタだけ見れば『充実しているなぁ』なんて思うかもしれませんが、充実はしていますが実際は普通の人よりプライベートの時間も無いし仕事も果てしなく激務で一般的な人であれば一瞬で潰れる事案をこなしている自信は我ながら結構ある。そしてメンタルには絶対的な自信があった俺も今年ばかりは折れて腐りかけ、一部ポテンシャルを発揮出来ていなかった実感もあり、ほんの少しだけ反省している。基本は闇を好み。明るい空間を嫌う。故に部屋の電気はあるものの、エジソン電球やランタンで灯すことが多い。そんな時の気晴らしの一種が若かりし学生時代から続く趣味であったりする。どれだけ帰りが遅く疲れていてもギターを弾いて強制的に “プライベート時間” を作ってリセットし、その日の精神状態を安定させるのが日課。バイクに関しては休みは家族団欒を中心として考えているので自分だけの時間は1日を通して極端に少ない。これは夫婦共通なので、そんな中、僅かであっても今までよりバイクに乗れているのには感謝している。さて、話は戻りエレキギターの話。実際に素敵なギターやエフェクターは集めたつもりですが、弾くのは平均で夜の22時~24時。この時間帯にマンション暮らしで爆音を響かせるわけにはいかない。真空管MAXで深夜問わず爆音パレードwww近所迷惑上等! 俺はROCKに生きる!!!という捻くれた時代はもう数十年前に過ぎ去った現実。今の俺には “一般常識” が少なからず以前よりはある。成長したな(自画自賛)つづく。

November 9, 2024

コメント(0)

-

人体破壊ツーリング ‐ ぎっくり腰で駆け抜ける!‐

先日、掃除してて立ち上がった瞬間に腰をやりまして(ぎっくり先輩)、ブロック注射と強力なシップ、飲み薬の3点セットでカバーして数日、回復の兆しを感じたのでバイクで走ってきました。当たり前ですが腰は完治まではしておらず痛みはあります。そんな状態でハードテール&スプリンガーという衝撃が身体にモロに伝わる無敵構造を持つバイクで走るわけで・・・やめときゃ良いんですが、せっかく愛車を復活させた今年、そして度重なるストレス解放の為に多少の身体リスクは致し方なし。・・・腰を破壊してでも気合いで走るしかない!まず、1340㏄のVツインなのにキック始動ってのが “腰” にくる。そして普段なら心地良いはずの鼓動感がまたしても “腰” を刺激する。 けど、走って正解だったのは “痛み” を超える開放感が確かにあったということ。 ハンドシフトやフットクラッチ、大して役に立たないサスペンション機構のバイクは一般的なバイクよりも走行時に神経を使う。腰痛を気にすれば更に慎重度は増すわけで、痛みすら忘れて無心で走れたというのが結果論。 信号のない道をただただ駆け抜け、鼓動感と排気音、エンジンが生み出す脈動と機械的な操作を楽しむというマニアックな世界ですが、これもまたバイクの愉しみ方の1だとは感じています。途中でエンジンが機嫌悪くして15分くらいキックしていたんですが、これがまぁ足腰にダメージを蓄積させてくれ、お陰で信号待ちで足をついた時に足に力が入らず久しぶりに焦ってエンストしました。足腰も鍛えとかないとまずいと感じた40代。まだまだ脂ののった40代として朽ちる肉体に抗います。

October 28, 2024

コメント(0)

-

ランダムスターは無駄に格好良いという話。

最近はヴィンテージやレスポールネタばかりでしたが、実際のところ色々な音楽は聴いていて、特に “ヘヴィメタル” がめちゃ好きです。 その中でもジャパメタは大好物で “LOUDNESS” 高崎 晃氏 に関しては自分の中でも20年以上 影響を受け続けているギタリストであります。そんな高崎氏の愛用するギターの代名詞の1つが “ランダムスター” と言われるコチラ。真っ赤なボディにミラーピックガードというド派手なギターで、デビュー時に多く使用されていたモデルです。 この何とも言えない形状とカラーに抵抗がある人も多いと思いますが、自分的にはグッときます。この “ランダムスター” は比較的レアなモデルでデビュー35周年記念モデルとして受注生産され本人によって酷使されてきた仕様をそのまま新品として投影したモデル。※ギブソンで言うところのコレクターズチョイスと同じ考え方となります。肝心の音に関しても通常モデルと違った当時のヴィンテージメタルサウンドを放つので『CDで聞いたあの音だ!』と満足度高めです。弾くギターによって弾きたくなる曲やフレーズも変わってくるので違うジャンルも自分の中では無くさないようにしています。いやぁ格好良い。

October 14, 2024

コメント(0)

-

レスポールでもヴィンテージでも無いのにヴィンテージレスポールの様な音。

タイトルにもありますが持ち前の “木越ギター” のKT-SPECIALのことです。弾く度に思うのが、何でコイツはこんな音を出すのかなと思うんです。明らかにレスポールではない形状、しかもシンライン(中身が空洞)にも関わらずプリンとした極太トーンを奏でるわけで・・・響きがめっちゃ良い。この感覚がヴィンテージレスポールに近いんですよね。 木越ギターはジャズを好む人からの評判が高いわけですが、何かこう・・・メイプルトップ/ホンマホバック、ギブソンスケールにPAF系のハムバッカーを使っていたり、ヴィンテージワイヤーやバンブルビーだったりと、ヴィンテージレスポールを彷彿とするスペックが垣間見れます。100%手作業で切り出し、成形して組み上げると同時に、木を叩いて響きを感じ取り、その特性に合わせて個体ごとに削り方を変えているという、機械的には出来ない人間の感覚的な製造工程によって生まれるトーンをウリにしている木越ギター。“いなたい” とは言いますけど、整い過ぎていない複雑な音がそう感じさせるのか。感性に訴えかけられますな。日本のギターってカチッとしていて見た目には美しいんですが、逆に精度が高すぎて無機質と言うか、工業製品的になり過ぎてしまって温もりを感じないこともあります。木越ギターは良くも悪くも “ハンドメイド” って感じがあって見た目にも温もりがあると言うか、肌触りも良くて大変気に入ってます。ハカランダネック&指板という仕様に関しては、ハカランダだから全てが最高というわけではなく、その “材” の音を好きかどうかの価値観で決まる話なだけですが、しっかりハカランダ材の良さを引き出していてハカランダの音が好きであれば極上のトーンに仕上がっていて味わい深い音を出します。そして新品なのに古いギターの様な“いなたさ” があるのも素敵。これで音が悪かったら “ふざけんなよ!” なんですが、このトーンあり気で見て行くと芸術に感じます。レスポール以外でここまで俺を満足させてくれたギターは中々無いです。

September 1, 2024

コメント(0)

-

【歪みマニア】“Shin's Music DUMBLOID-X/ODS” 実機レビュー

数多く存在するペダルの中でも個人的にグッとくるペダルを作ってくれるのが “Shin's Music”。 今や世界中で絶賛され日本を代表するエフェクターブランドですが、音作りのセンスがめちゃ良い。ヴィンテージパーツ云々以前に出音は完全にセンスだと思います。そのセンスが抜群だと思います。 “Shin's Music” と言えば代表 鈴木氏による多くのダンブルアンプの修理経験から、その音を追求し魅力を詰め込んだ代表作 “DUMBLOID(ダンブロイド)” です。 ダンブルアンプは故ハワード・ダンブル氏が手掛けたオリジナルハンドメイドアンプで通常販売はしておらず、自ら認めたミュージシャンだけに1台ずつ専用チューンを行って売っていたという伝説のアンプで、欲しくても手に入れられない希少価値から『伝説』とさえ言われ、今では1,000万円クラスの値段が付くと言われる幻のアンプ。DUMBLOIDに関しては高崎晃モデルは持っていますが、これも派生モデルで玄人向けではあるもののハマると密度があって良い音出すんです。いなたいヴィンテージ系なのに乾き過ぎておらず太く、滑らかなドライブサウンドが素敵。ダンブルアンプは全ての個体がオリジナルの為、同じものは存在しませんが、時代によっての特性と全てに共通すべき点があるようです。まずは濁りの無い、ガラスを割ったかの様なクリスタル・クリーンに加え、驚異的なレスポンス、圧倒的なダイナミック・レンジと滑らかなドライブサウンド。 他にも弦がフレットに擦れる音など非常に繊細なタッチにも反応する出音の為、扱うのが難しいとされる反面、最高のプレイにもこの上なく素直で最高のトーンを理想的なバランスで生み出してくれるというのが魅力だとされています。勿論、これは情報の話でしかないので試したことはありませんが。※コチラより画像をお借りしております。“DUMBLOID(ダンブロイド)” としては正式ラインナップから10年経過し、世界的アーティストにも愛用されながら生産台数3000台達成ということで、2つの記念を祝した限定(世界150個)モデル “Shin's Music DUMBLOID-X/ODS” が発売されました。今回の限定モデルは2種類ありまして、通常の “X” では1960~70年代のダンブルアンプをイメージしたローゲインで乾いたサウンド。X-ODSでは1970~80年代の『これぞダンブル!』言わしめたハイゲインで深みのあるサウンドが楽しめる模様。ダイアモンドグリル&ブラックチキンヘッドノブ、JAZZ/ROCKスイッチの組み合わせは1970~80年代のダンブルアンプに見受けられます。そのコンセプトやダンブルらしさをメインで考えると、自分としては70~80年代のダンブル仕様のODS一択。限定という言葉に弱いので本当は2つとも欲しかったのですが “X” は初期(フェンダー系の内部をMODしていた時代)となると E.W.S.のヴィンテージ系 ハイゲインアンプが我が家に在るので必要ないかなと。。。もう1個買うのは高いですし。。。2024年6月発売予定でしたが、部品調達の兼ね合いで製造が2ヶ月遅れ9月間近に手元に到着。音色に関しては流石と言わざるを得ない出来でした。Shin's Music のペダルって全体的にエフェクターくささが無くアンプに近い。そして濃厚。例えるならば背油こってりの豚骨ラーメンなのに腹を壊さず無限に食えるという素敵なやつです。 “電源ON” がアンプ電源を操作している感覚に近く、ボリュームやDriveをほぼ0にしてもONにすれば艶のある太い音が出るのでプリアンプ的な扱いや、その特性を調味料として混ぜたい方にもオススメ出来ると思います。 元のアンプの特性も混じりギターの個性も潰さないので、使うギターやアンプとのスイートスポットを探っていく必要があり、このマッチング作業が玄人向けで時間かかる場合があります。通常のダンブロイドと通ずるところはありますが、X-ODSはピッキングからの反応速度・ニュアンスによる繊細さと大胆な暴れ具合が絶妙で、ピッキング時の飽和感というか、暴れ具合が複雑でチューブアンプに近く格好良い! 独特のトーンはこのペダルにしか出せない気持ち良さがあります。ちなみにゲイン幅は広く結構歪みますのでアンプと合わせれば余裕でヘヴィメタルの領域までいきます。歪みをこよなく愛するギタリストも必見です。内部基板の重要な部分は隠してあり、X-ODSと書かれた紙も貼りつけられております。・・・たかが紙、されど紙。意味は無いけど味はある(笑)初期ダンブルアンプがフェンダーアンプをMODして作られたということでフェンダー系アンプと相性が良いのではと E.W.S. mini HG-AMP と組み合わせてみました。これがバッチリで、フェンダー系のジャリっとした音が上手くペダル特性とマッチしてめっちゃ良い音。素敵だわ。ということで、“Shin's Music DUMBLOID-X/ODS” は少し高いけど良い買い物でした。通常モデルと大幅に違うのかと問われれば、明確に違うんですが極端に違うわけではない。あくまでダンブル系で “Shin's Music DUMBLOID” として音の共通点はあるので、余程のダンブル崇拝者でもなければ、同タイプを多くはいらないかなとも感じました。逆を言えば、この1つで満腹中枢を刺激する満足度を得たとも言えます。まだ売っているのでご検討されている方はご参考にどうぞ!■過去のエフェクターレビューはコチラ

August 26, 2024

コメント(0)

-

CUSTOM BIKE の満足度。 -SHOVEL HEAD-

カスタムバイクって何が魅力なのかと勝手に語るとすれば。そもそもバイクの魅力は大きく分けて2つに分類されるかと。① 走りを愉しむ。② 乗り味を愉しむ。これ、似て非になるもので “①走りを愉しむ” は、スーパースポーツ等の製品ジャンル(カテゴリー)やメーカーによる製造コンセプトから備わった “装備・性能” を駆使してバイクの “走行” を楽しむことが言えます。 例:サーキット/オフロード/ツーリング“②乗り味を愉しむ” は、サーキットやオフロード走行といったものとは少し違い、 “バイク本体” の乗り味を感じるのを主軸に走行を楽しむ。性能云々ではなくて排気音や鼓動感といったバイク特有のフィーリングを味わうってこと、即ち、その物体(車体)のテイストを味わうことだと考えております。俺の場合はどちらかというと②がメイン。自分の愛車を見ると、前後サスペンションはスプリンガーにハードテイル。キックスタートONLYのノンロッカークラッチ(足)、ハンドシフトと、分かる人には分かる仕様になっています。専門用語だらけですが、分かりやすく言えば、自転車のような骨格に巨大なエンジンが載っていて、足でクラッチを操作してシフトノブでシフトチェンジする。四輪のMT車に近い。それこそサーキットマシンを崇拝しているライダーから見れば性能を削ぎ落して得た “乗り味” や “見た目” なので魅力が無いマシンなのかもしれません(笑) ただ、この手のジャンルの中では完成度が高く、乗り易い部類に入るんじゃないかと思います。1340ccの空冷Vツインモーターが股下で爆発し、心臓の様に脈打つアイドリングが車体を揺らし、大地を蹴り飛ばして弾けるように車体を進ませるアナログな乗り味。『だからどうした! それは必要なのか?』と一蹴されればそれまでですが、 “乗り物” としてシンプルに楽しく、玄人向けのハンドシフトとフットクラッチの操作もメカニカルで面白いのです。エンジンで生み出された動力はベルトを通してミッションへ、ミッションからチェーンへと伝わり、最終的にリアタイヤへ移行する。車体構成がシンプルが故に、どの様に力が生み出され、伝達されるのか、燃焼機関から駆動方式まで見た目で分かってしまう剥き出しのパワートレイン。エンジンとミッションのケースが完全孤立しているショベル(エボまで別体装着)だからこそのシンプルさとメカニカルな造形も魅力的。理解出来ない人には理解出来ないでしょうが、このバイクのように少しだけマニアックな世界があります。性能面で言えば今のバイクには到底敵うはずもないのですが、技術が進化し、規制が強まる現代社会では消えてしまった数十年前の機構によるテイストがこのバイクでは体感出来るのです。そもそも趣味であるバイクに実用性なんて考える必要性が無いので乗っている者が楽しいのかどうかが重要。 何だかんだで手に入れて間もなく20年。最初で最後の大型バイクになりそうです。

August 24, 2024

コメント(0)

-

ローズウッド指板に光沢を出す裏ワザ。

ヴィンテージの楽器は何故か指板が艶々に輝いていたりします。そんな指板を見ては『メチャメチャ良い材使ってんなぁ』と、良質な時代の材質によるものだと感じていましたが、全てがそうとも限らないなと感じ出したのが数年前。そこで生まれた考えが実体験を踏まえて下記です。古い = 使い込まれている = 指板が指の摩擦で磨き込まれて艶が出ている。これもあながち嘘ではないです。購入時はそこまで艶が無い指板も使い込んでいくと艶が出てきますよね。むしろあまり弾かないポジションの指板は光っていないという光景は実体験としてあります。ということは、やはり弾き込むことで指と指板で摩擦が生じてナチュラルな艶が出たという見解になります。実際にハイエンドギターの指板は高いだけあって新品から綺麗な傾向にありますが、材は仕方ないとしてその差は加工時の仕上げで差が出ているのもあります。楽器だけに囚われず磨き込まれた木材は光っています。ということは・・・磨きは大切! 光沢以前にザラザラしている状態の時はサンドペーパーから仕上げるしかないでしょうが、手間暇かければ相当な差が出ます。俺の場合、更に摩擦が起きやすいストッキングで磨きまくって『こりゃ良いわ!』と磨いていたんですが、最近それより良いアイテムを発見。それがレザーシューズ用のブラシです。これで指板をシャカシャカと磨きをかけますと、指板の汚れも無くなると同時に艶が増してきます。いやぁ早くから思いつけば良かった! オススメは少し固めのブラシが良いですね(歯ブラシ程度)蜜蝋ワックスやレモンオイル等、オイルによる色艶はあくまで保湿によるものですが、素材の仕上げによる光沢はまた別の話。キラキラしているローズウッドはプレイアビリティも上がりますし見ていてもテンション上がります。ということで、光らせるべき部分はしっかり光らせましょう。

August 14, 2024

コメント(0)

-

【ボロの美学】またしてもゴールドトップを追い込む! - フマキラーで凍殺編 -

もうね。病気っす。メチャメチャ大切にケアするギターもあれど、ボロボロにしたくなるギターもある。勿論、ともに大切にしております。この矛盾、我ながら自分の性格が良く分からないです。ネタとして頻繁に出てくるゴールドトップ1956(本物では無いです)実はコイツを更にリアルに仕上げようと、また色々やってます。・・・何なら、弾く度に考えてます。職人の技で仕上げられたクラッキング(ウェザーチェック)ですが、超音波カッターで入れたのか、見る角度によっては亀裂が浮き上がってこない。通常はこんな細かいことまで気にしないんでしょうけど気になるわけで、更に良くなる可能性がある以上は追求したくなってしまう性癖があるんですよね。そうなると止まらなくなってしまうわけです。そこで準備しましたのがコチラ。フマキラー 凍殺ジェット -85℃!虫を -85℃で凍結させて殺すキラーアイテム! それなのに殺虫成分が入っていないので最高です♪コイツを上手い具合に吹きかけて強制的にクラック(割れ)が発生させます。とは言え、失敗したら修正が利かないのでリスク大。“大いなる力には大いなる代償が伴う” とは言いますが、この辺は “運” と “センス” が問われます(汗)早速、フマキラーでゴールドトップを凍殺していきます。塗装と同じで要領ですが、冷やし方を調整してクラックを演出していきます。完成!! 良い感じに同じ位置にクラックが重なりました。というか、勢い余ってやりすぎました(汗)細かい部分ですがヘッドの “Gibson” ロゴは上手く演出出来ました。本物の “ワレ” “ヒビ” になってリアリティが出たので前よりは良いかなと思います。あとはミクロレベルの経年変化をどうするか。ブラスパウダーの緑青を発生させる効率良い方法を探す旅に出ます。

July 29, 2024

コメント(0)

-

【トラベルギターのすゝめ】mini 改造レスポール -更新-

過去記事ではありますがフリーページにあります記事の画像と文章を再度編集しました。実家に行ったときや、出かけたときにも練習したいなぁ。なんて思うこと数年。『娘にミニギター買ってやろうかな』とネットサーフィンしていて目に留まったミニギター。そんなグラスルーツのミニレスポールを中古で15,000円で購入しました。ミニギターはスケール(ネックの長さ)が短いので弦のテンションが弱くて弾きにくいモノが多い中、比較的コイツはテンションもしっかりしていて良い感じではないか!現物はアレですが写真映えも良好です。とは言えスケールは短いので太いゲージが必須ですが、レギュラーチューニングでしっかりとしたテンションで実用的です。ただ、良くも悪くも安ギターなので各部の処理の甘さ、コストダウンによる加工精度の低さが気になってしまいました。それこそ高級機種と比べるのは間違いですが、プラパーツの断面が凸凹でギザギザ・・・お粗末すぎるだろ!とは言え、価格の割に楽器としては全然あり!特に弾き心地に重要なネックや指板、フレットの処理なんかは丁寧に仕上げられていて弾くに当たって重要な箇所は手を抜いていないのがESPらしいなと敬意を感じます。自宅に届いて数回弾いて『やっぱ。この精度は無ェだろ・・・』と気になってしまい分解。そして、いつものヤル気スイッチが入ってしまったのでした(汗)コイツを唯一無二のエイジド仕上げにしたら面白ェな・・・二ヤリ。とは言え、全体の塗装は分厚いポリウレタンなのでラッカー塗装のようにクラックを入れるのは至難の業・・・というか不可能。傷を付けて演出することは可能ですが激しすぎる傷は恐らく嘘くさくなるだろうな・・・と感じたわけです。ですので今回は、ギブソンで言う『VOS仕上げ+α 』を目標にエイジングしようかなと。★コンセプト:『 ミニギターが 40年経過 』● 塗装:全体を研磨し、使い込んだかの様な艶のアンバランスさを演出する。● ボディ:ハンドメイドで計算された位置にクラック・傷・打痕、靴墨を入れて傷の出来た新旧を演出。● 金属パーツ:一度傷を付けてサンポールで酸化させて調整・・・の繰り返しでリアルエイジング。● プラパーツ:ツメの甘い形状を成形し直し、ヴィンテージカラーへ着色。その後、靴墨や傷を入れてヤレ具合を調整。● ピックアップ:ショボすぎるのでセイモアダンカン SH-4(エイジングします)へ変更。● ペグ:安価なクルーソンタイプ故にチューニングがすぐ狂うのでゴトー製 マグナムロックへ変更。● ナット:牛骨・デルリン・ヴィンテージナイロンいずれか● コンデンサ:良さげなやつへ(可能かは謎)● ピックアップセレクター(現在ダミー):ダイレクトスイッチとSTD出力の切り替え(可能かは謎)この時点で娘用ではなくなってます。コイツは俺が使うミニギターだ!!!まずプラパーツの断面はヤスリがけして本来あるべき姿に戻します。成型が雑で電動カッターで切った切断面が処理されておらずボコボコで切りっ放しの断面。学校に通う学生が練習したものを採用しているのか? という程度のクオリティだと言えます。これをある程度、均一な状態に削って戻し、終わったらヤスリで傷を付けて全体をブラウンに着色。後に削って経年変化によって変色したかの様なグラデーションをつくり、細かい番手で再び部分的に艶を出します。仕上げに靴墨を入れたら・・・エイジングパーツの出来上がり!!アイボリー単色パーツがこの様にエイジングされ、あたかも長年使い込んだかの様な貫禄を目指す。使用時間は全部で約60分程度、材料費だけで言えば100円以下。仕上がりはまずまずですかね。番手の大きいものから小さいものへ、力加減を調整しながらヤスリで研磨して艶を消し、画鋲で強引にクラック演出。これね。意外と力がいるので指が痛くなるんですよ。あとはクラックを1本ずつ描くのでセンスが問われますな(笑)裏側もネック接合部やナット装着部分等、負荷がかかる部分に対して塗装の割れを演出。全体的にも塗料が痩せて割れてきた的な雰囲気を出してみました。ポリウレタン塗装だとこの辺が限界。計算した位置に手掘りでダメージを蓄積。画鋲で削って靴墨入れて・・・みたいな感じです。薄い傷だとリアリティがないので部分的に深く削ってますが、お陰様で力んだ指が水膨れになりました。・・・痛いぜ! 職場の指紋認証が反応しないぜ・・・。つづく。2021.12.25ボリューム&トーン ノブは元々スピードノブが付いていたので試しにエイジングしてみたのですが・・・失敗しましたのでボツ!プリント文字だったのでエンボス文字のトップハットに変更(少しエイジング)ミリ規格(深め装着タイプ)でのエンボス仕様は意外に少なく探すのに結構 苦労しました。 ボディ本体が小さいのでスピードノブが大きさが目立っていましたが統一感が出て格好良い。やはりレスポール形状にはトップハットが良く似合う。標準装備のクルーソンタイプはチョーキング一発で狂うので、さすがに演奏面から見ても気になるので変更。どうせ変えるなら良いものをとGOTOH製!しかもロック式! さすがにエイジングするのが勿体ないので そのまま装着です。電装関係やナットの処理は演奏や音に大きく影響し、自分の技術では納得いくクオリティにはならないのでプロに任せました。特に電装系は元々ダミーのものに結線しなければいけない作業なので果たして現実的に出来るもんなのか・・・そして仕上がってきたのがコチラです。ナットに関しては当初、ヴィンテージナイロンにしようと思ってましたが体積が少ないminiタイプだとペラペラな音になると言われ適度な音の丸みと分離感を持つ定番の牛骨にしました。ただし、あえて無漂白タイプにして幾分の潤滑とヴィンテージっぽい色身を選択。この辺はショップリペア担当者のアドバイスあっての決定です。製造元が言うなら間違いないはず。ピックアップはダンカンのSH-4(通称:JB)へ変更。 挑戦で色々試してみるよりはオールマイティーで間違いのない王道をチョイス。当初、コイルタップも考えましたが、JBのコイルタップの音は良くないと聞いたので、ダイレクトスイッチのみとします。トグルスイッチは元々ダミーで結線されていませんでしたが、新たにON/OFFスイッチを新調(3WAYは使用不可)通常の回路ではコンデンサ(オレンジドロップに交換)を通してトーン調整が可能です。オレンジドロップのまろやかさと太さがJBのギラついた高域を上手く調整してくれると期待。切り替えは通常レスポールのリア側でダイレクト、フロント時にトーンを通す回路にしています。ダイレクト回路時はパワー感や抜けメインといった感じでポッドもコンデンサも通さない フルパワー100%直列の音。スイッチを上手く使えばトーンを絞ったウーマントーンの変化をつけられ、ダイレクトスイッチでフル10に切り替えが出来る。シングル・ハムバッカー仕様ながら2ハムの様な音色の使い分けをスイッチでコントロール出来ればと付けてみました。それにしても配線類が引き直され美しくなりました! ■処置前の配線状態・・・何も無い。結線されていない無意味なダミートグルスイッチ。・・・そして、どう考えても手抜き以下の処理にしか見えない配線処理。・・・汚ったねェな!!! 不快でしかないっ!!!どうしても基盤の問題上、プラグイン時はスピーカー併用が出来ないのでダイレクト出力は使えません。とは言え、汚い配線処理から美しい処理になり、ダミーではなくなったこと、通常位置に意味のあるスイッチが付いたのが嬉しい限りです(笑)音色に関してはフルサイズのものと比較しては失礼ですが今回の仕様変更でスモールサイズとしては侮れない音を出してくれます。体積が無いので、構造上 不足するミドル域に関してはピックアップ(ポールピースや高さ)で調整する魔法をかけときました(汗)メイプル&マホの音と言うよりは、体積の少なさからアルダー材の様な抜けるサウンドで適度な太さをプラス。レスポールらしからぬキレのある音と分離感が想像以上に良くて、このチープさとのギャップが良い感じ。『この小っさいギターからこんな良い音出るの!?』という、かなり高いレべルにはなったんじゃないかと思います。同シリーズには2ハムバッカー仕様もありますが、2ハムなら普通のレスポールで良いと感じてしまったので、あえてフロントピックアップというところがミニギターらしくチープで可愛い・・・でも音は良いというギャップ萌え!当初のチープさはエイジングで貫禄バッチリなので、存在しないヴィンテージ感が狙いすぎていて逆に面白いのかなと。ギブソンロゴにでもしようかとも考えましたが、『憧れてる感』が出てしまい痛々しくも見えるので止めました。バック材の、まるでマッチングされていない3ピース マホガニーとネック材が笑えます。そんな中、エイジング加工によって謎のヴィンテージ感とmini らしからぬ風格。ギャップがあって良い感じ。ということで、最終的には自分の為の仕様に変貌してしまいましたが、満足できる miniレスポールが完成致しました!!!気が向いたらもう少し進化させようかなと思います。

July 20, 2024

コメント(0)

-

希少材 “ブラジリアンローズウッド(ハカランダ)”は正義なのか?

巷で密輸事件が囁かれる中、ハカランダについて語る会。実際にどうなのかという話です。『伝説的なヴィンテージギターに採用されていた材だから採用されることで、当時の良さが体感出来る』『独特の粘りと硬度があり、分離感と温かさがある理想的なトーンに仕上がる』『値段程の意味はない。見栄や装飾なだけ。』『業界の戦略で儲かる為の策略でしかない』これに関しては他にも色々言われているとは思います。材料だけに着目すれば確かに “ハカランダ採用 = 音が良い” にはならないとは思います。 これは他の材にも言えますけど、木材には個体差や特性があるので、組み合わせた時にどういった音になるのかをイメージして、それに合うように選定したり調整しないと良さは引き出せないはず。また、作り手がイメージした音をカタチとして具現化出来るかが肝になるので、ハカランダの良さを生かすも殺すも職人次第だということです。ギブソンで言えば、それこそ黄金期の1950年代では手作業でアーチを削ったりと職人のハンドメイドで匠の技が光った中、今では良くも悪くも機械によるオートメーション化があり、精度こそ今の方が上なはずせすが、音に関して言えば感覚的なものもあるので人間の感覚的な部分まで機会が行うことは難しいところです。料理で例えれば超高級な食材だとしても料理人次第で良くも悪くもなるのと同じだと言えます。それ以前に購買層からすれば性能以前に見た目が良くないと購買意欲は沸きませんよね。・味は抜群に旨いが見た目が汚い弁当・性格は最高だが見た目がどうやっても受け入れられない異性・乗り心地が最高だけど見た目が格好悪いクルマ例えはですけど上記で大金払う人は少数派かと思われます。ということで結局のところ見た目重視な世の中なのです。それが人間の性で業者の販売戦略。そういった意味でハカランダは希少性や見た目の良さ、噂に騙されている感は否めません。とは言え、そんな戦略にまんまと引っ掛かっているのが俺。写真はkigoshiのシンラインですが、材の特性を活かして作られたギターってのは他とは比較できない個性を持ってます。コンプ感や分離、倍音成分の乗り方が豊潤で非常に心地良い音です。特にハカランダネックは音の響きがまるで違うので、これで意味が無いとか言われちゃうと悲しくなりますね。ただ、それを金額で表した場合に相当な価格差があるのも事実。弾き手がどこまで追求するかで価値は決まるとは思います。高いことは高いんですが、個人的にはこういう良いギターに触れると “ハカランダ最高だな” と感じてはしまいます(苦笑) 所詮は自己満足の世界、迷惑をかけるわけでも無いので自分良ければ全て良し。そういう世界なので楽しめればそれが正解ですね♪

July 8, 2024

コメント(0)

-

【猛暑】汗だくになって弾くレスポール

こういったBLOGだと自己満足の世界なので、自己主張してしまうのは何なら俺もそうなんですが、現実世界で見ると自分の部屋は5.5畳しかないわけで、最近の悩みは夏の蒸し暑さ。部屋にエアコンが無い!特に梅雨時期ともなると湿度がヤバいですよね。窓を開ければ済むだけの話なのかもしれませんが私は部屋の湿度を楽器や機材の為に50%に設定しているので窓は開けたくない(湿度を増やしたくない) ということで、暑苦しい部屋にリビングのエアコン風を少しばかり送りながら頑張っているんですが・・・ギターを弾くと熱が入り過ぎて汗をかきますわな。そうなるとラッカー塗装が白濁したり軟化したり、せっかく綺麗にしていたのに汚れるわけです。『ギターは道具なんだから弾けよ!』って思う方も多いでしょうが、綺麗なギターは綺麗に維持したい。ヘヴィエイジド仕様だとしてもヘヴィエイジドのまま変わらぬ美しさを維持したい! そんな奴です。そんな中ですが1本だけ気構えなく使える相棒がコイツです。何度も登場していますが、コイツは純正ヘヴィエイジドではなく、某工房によってトップアーチをヴィンテージ仕様に削ったり、ブラスパウダーで塗り直されたりと色々手が入ったMOD品。その後に自分でも数年かけてエイジングを加速させている1本(最近だとネック裏の塗装を剝がしました)。好き勝手にやった故にガッツリ弾き込んで貫禄を増してやりたいので重宝しております。こう表現すると荒く使いまくっている様に聞こえますがメンテナンスは手間暇かけておりますのでプレイアビリティは良好です。2013年のカスタムショップ製 1956仕様ですが、見た目通りの古臭い音を出してくれるのと、傷を気にしなくて良いので使用頻度も高く結構気に入ってます。

July 6, 2024

コメント(0)

-

【ギター保管方法】梅雨時期の保管には気を付けろ!

全国的に梅雨入りして外は雨。雨が降っていると外に出れば濡れますし何処に行くにも渋滞が多く面倒。青空が出ていないと気分も落ちますね。とは言え、深刻な水不足があるのも事実で、野菜の値段もめっちゃ高くなっているので、農家の為には雨が降ってもらわないと困りますね・・・野菜食わないと体壊しますしね。ってそういう話ではありません。今回はギターの保管方法についてです。皆さんどんな保管をしているのかなと。特に梅雨の時期は気を付けないといけないことが多い様に感じます。ネットで探せば情報は出てくると思いますし、色々な意見もあると思いますが、俺なりの保管方法について少しばかり語ります。■木は水分を吸収する当たり前ですがギターは木材で出来ています。そして “木=植物” は水分を全身に巡らせる為の繊維の集合体です。木を材料として出来ている“紙”で例えた場合、濡らせば多くの水分を吸収しますよ。この特性を活かした生活用品がティッシュペーパーやトイレットペーパーなわけで木材という意味では原料ば同じです。基本的にギターは塗装があるので一定の水分には強いんですが完全防水ではないです。ピックアップのザクリ下やキャビティ部、トラスロッド部等、未塗装の部分からは間違いなく水分が混入します。大気中の湿度が上がれば、その湿度分を木材が吸収するよ!というわけです。■湿度管理が大切湿度管理が必要です。ギターに適した湿度は45~50%(温度20~25℃)とされています。良く『自分達が快適だと思える温度と湿度が楽器にも適している』なんて言われていますがその通り。絶対にオススメしたいのが除湿器。これは絶対あった方が良いです。我が家にも除湿器を設け50%程度を保っていますが、この時期は5畳部屋の活用ですら1日で2L近く水分が溜まる場合があります。これがギターに吸収されていたと思うだけでも恐ろしいです(汗)■保管方法について我が家では基本的に楽器は全てハードケースに湿度調整剤を入れて保管しています。良く、スタンドに立てかけて保管という方もいますが個人的にはアウト。立てかけるということはネックに負荷がかかる方向に寝かせているわけですから順反り方向に曲がっていくと思います。梅雨時期等では湿度の影響で木材も柔らかくなる傾向が強いので余計に影響は受けやすいと思います。ハードケースは外気温や湿度の影響を抑えると共に内装が全体的にホールドしてくれるので一ヵ所に負荷がかかり難く良いと感じます。ただし、ハードケースも完璧ではないので横置きや平置きはせず、ケースを立てて保管するというのがベストかと。私の場合、心配性なので地震対策としてロープでハードケースが転倒しないよう固定しています。■弦を緩める or 緩めないあまり弾かないギターは弦を緩めておきます。この “緩める” “緩めない” は独自の理論や論争がありますが、私は “適度に弾くギターは緩めない” “あまり弾かない場合は緩める” にしています。弦の張力は想像以上に強いので、そのままにしておけば構造上からして反りは発生します。特に梅雨時期は要注意。ちなみに吊るすタイプのスタンドを使用すれば弦は緩めなくても良いみたいなのもありますが、立てかけタイプよりはマシですが強い弦の張力に対して相殺するような効果は期待出来ません。■普段から綺麗にしておく何でもそうなんですが、綺麗にしておくことで悪くなるものは無い。人で例えれば風呂入らないで体洗わない方が健康ってのはあり得ないっす。ギターは汗や水分が付着しますし、ケース等から外に出せば細かい埃もついてしまうのは当たり前ですので、弾き終わったら必ず乾拭する等の習慣をつけておくだけでコンディション維持は出来ると思います。また、極力水分を吸収させないよう、保湿&撥水効果を期待して木材の地肌が出ている部分(指板や未塗装部分)にワックス等を塗り保護しておきましょう。価値を下げるも上げるも自分次第です。【まとめ】・弾かないギターは弦を緩める。・弾いたら綺麗に磨きハードケース推薦。・ハードケースには湿度調整剤を入れる。・部屋そのものの除湿で快適空間。・弾いたら磨く。ワックスで保護。一応、上記で20年近くは不具合出たことは無いです。ご参考までに。

June 30, 2024

コメント(0)

-

【違法密輸事件】ギターのハカランダ材について思うこと。

先日、某有名楽器会社の役員がワシントン条約で規制のかかった木材を申請せず違法にパラグアイから密輸しようとしたことが発覚し逮捕となった事件がありました。NEWSで見た木材は指板用のハカランダ材(50枚)の様です。2018年から30回くらい行っているという常習具合なわけで、対象期間は2018~2024年。約6年で30回となると2~3ヶ月に1回は密輸していた頻度ということになります。今回押収された50枚程度を30回重ねたとなると単純計算ハカランダ指板1500枚となるわけですが、業務として密輸していたはずです。となると個人ではなく組織ぐるみである種のバイヤー的な役割を担っていたのではないかなと感じます。果たして自社だけで消化していたかは謎ですし、自社ブランドを国内工房へOEMで依頼していたとなるとハイエンド系のOEM先は間口が狭い気がします。そうなるとOEM先から他ブランドとして出荷されたハカランダ材は違法材を採用している可能性すらあるわけで、芋づる式に炙り出されると業界全体に影響が出かねない気がします。知らず知らずに使ったハカランダ材の確保元が今回逮捕された会社だったりすると知らなかった同業者(OEM委託元)も迷惑な話だなと。■ハカランダとは?ツルサイカチ属のハカランダは、ローズウッドの最上位として君臨する高級材。指板やネックに採用するとローズウッド特有の温かみある音とエボニーの様なクリアでスピード感のある発音の良さや分離感、粘りのある独特なトーンが期待出来る。 見た目も密度があり光沢を発するので高級感があり憧れの高級材とされています。1950年代では資源が豊富で標準採用されていましたが絶滅危惧種となってからはワシントン条約で規制が入り、輸入が極めて困難になりました。そんなハカランダ材は確かに自分達の様な消費者側からしても大いに魅力を感じる材ですよね。美しい見た目に肌触り、理想的なトーン。マニアな人だと香りまで良いとされています。絶滅危惧種で規制された希少材であるが故に所有する側からするとステータスとしても所有満足度が高い材。とは言え希少なのに多いなと感じていたのは事実。楽器業界も商売なので需要が出てきたとなれば秘蔵ストックを採用するのも流れでしょうが、実は今回の様な密輸による裏ルートが業界内に浸透していて同じような手段で仕入れている会社が多く在るとすれば想像以上に闇深い可能性も高く、業界的でも中々ヘヴィな問題になりそうです・・・ということで、我が家のハカランダネック&ネック指板の画像を貼っときます。こういった事件もあり今後、検査は強化されるでしょうし、今回の事件を受けて国内市場から新品採用が減り、急に姿を消すかもですね。“ハカランダが全てにおいて最高!”とは思いませんが、見た目にもサウンドにも特性があるので、その特性を加味して匠の技で生み出されたギターは本当に素晴らしいと思います。価格は高いですが魅力を感じる方は入手できるうちに検討するのも良いかもです。

June 27, 2024

コメント(0)

-

【久々のバイクネタ】ショベルヘッド復活の兆し。

妻が子供を身籠ったとき、色々と考えさせられるものがありました。というのも、男はお腹を痛めるわけでもなく体に変化も無いので日々同じ時間を過ごし職場に向かい収入を得る。女は出産へ向けて日々変わる体の変化を感じながら戦うことになります。仕事も立派なことだという自負は俺にもありますが、この男特有の仕事に対するプライドや大黒柱理論が強すぎる価値観のズレは夫婦喧嘩の導火線に火を着ける傾向が高い(汗)しかし、いざ育児や家事をやってみると、仕事とは異なる大変さやストレスというものも確かに存在します。 一人暮らしや夫婦程度ならまだしも、複数人の食事に洗濯・掃除・買い出し、これに加えてコントロール不能な幼い子供の世話が日々のルーティーンとして続くとなると、ある意味では仕事よりも大変なことが多々あると思います。ましてや苦手な人からすれば苦でしかないでしょう。結論、どちらかが大変ってのは無い。だからこそ違うステージで頑張っている互いを尊重し合える関係性が必要だと思います。これを『俺が』『私が』っていうのは、絶対に寄り添えないし亀裂が入ります。大抵、男が折れなきゃ上手くはいかない。これが俺の結婚生活で得た悟り(謎) そんな感情の中、俺は勝手にバイクを一定期間封印しました。その期間にして約2年間。勝手に決めたことでしたし、ぶっちゃけ妻は『乗らないなら売ったら良いのに』とも感じているでしょう。本心で言えば忙しい時期は特に家族のために時間を使うのが必然で、自分だけが普段と変わらず楽しんでいるのは人としてどうなのかと感じたので封印したのです。俺には “ギター” や “絵を描く” というインドアで出来る別の趣味もあり、通勤車のバイク(シグナス)やクルマ(ジムニー)も趣味車に近いので何とか保てました。 今年の6月9日に第二子である長男が1歳を迎え、ある程度 落ち着きを見せはじめたと同時に、そろそろ乗りたいなと感じ、復活する準備をショップにて進めてもらい先日、無事車検は合格! タンクに劣化防止剤を入れていたにも関わらずガソリンが腐ってしまい、色々大変でしたが間もなく復活の兆しを感じております・・・二ヤリ。安全面を考慮し、ウインカーをナイトイエガーのテール&ウインカー(見た目最高だけど相当暗い)からケラーマンの超小型仕様へ変更。以前のも極小でしたが、今回は更に極小サイズになったので、ぱっと見でどこに装着しているのかも分からないレベル。この写真だけだとかなり分かり難いレベルです。左上の豆粒みたいなのがテールランプ&ウインカーを兼ね備え、車検も対応した灯火類です。この状態で車検パスしております。結構前からあるパーツですが久しぶりのカスタムなので無駄に格好良く見えます(笑) 爆光なので以前の光っているか分からない様な暗いウインカーと比較して走行時の安心感も半端無いです。ついでに良く漏れるキャブ対策でフューエルフィルターを装着。この辺の対策はバッチリです。バイクは生活の一部であり自分にとっては大切な存在。東日本大震災を乗り越えた相棒は所有歴約20年。購入時と比べれば乗る時間は減り、体も衰えてきていますが、足掻きながら乗り続けます。

June 15, 2024

コメント(0)

-

【迷走】良い音を出す弦選びの正解が分からない。

ギターの弦には数多の種類が存在するわけで、今、自分の中で最も気に入っているのが “R COCCO” のニッケル・ラウンドワウンド弦。職人が作ったハンドメイドで質感も良く音も自然でキラキラしたクリアな音で繊細な音、音が太すぎるギターにこの弦を張るとレンジが広がり心地良く音を奏でてくれます。ヴィンテージテイストがあるのも気に入っています。ただ、音は良いんですがテンション(張力)は低め。最近、この “テンション(張力)” に対して色々考え過ぎて悶々としております!例えば、“エリクサー” や “ダダリオ” はテンションが高めだとされています(事実そうだと思います) 高いということは振動がボディに伝わりやすいということにもなるので、ボディ材の特性を拾いやすいのではないかと感じるわけです。 じゃ~強い方が正義なのか? と考えると “R COCCO” の様に適度なテンションの方が優しいタッチに反応してくれたり、やや “いなたさ” が出たり、ピッキングからの減衰具合が自然で美しかったりするわけです。ギターは木材で出来ていますので、硬いネックを鳴らせたり、ボディ材の特性を活かすのであればテンション強めが良い気もしますが、色々考えすぎて結局は何が正解なのかが分からなくなってきたわけです。本体特性に合わせるのが一番なんでしょうけど、テンションが違うとネック等のセッティングも変わってきますし、最近は弦も値段が高いので挑戦する気持ちにもなれない。今のところ “ダダリオ” “R COCCO” この2択でしかないかなと。ダダリオは少し前までは普通過ぎて避けてきましたが、最近はまわりまわって再注目中。悶々としたので、文章で吐き出したかったというだけの話。 以上!

June 2, 2024

コメント(0)

-

【歪みマニア】BJFE Buzz Bender

■Buzz Bender“英国製ヴィンテージファズのなかでも異彩を放つBuzzaroundを基に制作されたファズペダル” で、オーバードライブでもディストーションでもファズでも無い、唯一無二の極太サウンドと言われる “Buzzaround” をBJFEが解釈して生み出したFuzzです。 一般的なボリューム&ゲイン調整に加え、高音域(T)と低音域(B)を調整出来るようになっているので音作りの幅が広く万能型。 肝心の出音に関してはBJFEらしく高解像度で素晴らしい反応を見せます。良質なディストーションサウンドと同時にファズサウンドが重なって出力されているような音の厚みと芯のクリアを体感出来ます。Tノブで高音域を調整出来ますが時計まわりに捻ればオクターブファズばりの豊潤な倍音が溢れ、そのままギター側のボリュームを絞るとTS系のジャキジャキとした歯切れあるオーバードライブサウンドまで歪みを減衰出来ます。かなりの轟音ですが、モーモー言わず しっかり芯が残るのが特徴です。

May 30, 2024

コメント(0)

-

【シールドマニア】こだわりのシールド・ケーブルのレビュー

エレキの楽器は、音を電気信号に変えてアンプからが音が出るわけですが、それ故に“ギター本体” “シールドケーブル” “アンプ” 全てが大切になってきます。その中でも “シールドケーブル” は直接的に出音に影響を与える存在です。 ギターが最高であっても、その音を電気信号として伝えるシールドケーブルが適正でない場合、デフォルトされた信号伝達になり魅力を伝えること出来ません。 即ち、楽器本体からアンプまでの一次伝達を担うシールドケーブルは非常に重要な役割を持っています。数多くの種類が存在し、その特性も様々。好みがあるので非常に難しいところですが、今回は自分が使用している “シールドケーブル” と、過去試してみたシールドケーブルのレビューをしてみたいと思います。■MONSTER CABLE ROCK言わずと知れたハイエンドケーブルの登竜門的なケーブルがモンスターケーブル。私が若いときはモンスターケーブルを使っていることがある種のステータスで “俺は音にこだわってるぜ” 的な印象を与える存在でした。周波数的に音の伝達が異なることから『低域』『高域』を別々の構造にし、伝達速度を統一化。これによって全ての音域が同速で到達し密度の濃さと輪郭の纏まりに繋げているとのことです。 実際には音はクリアで太く感じ、まとまりがある音がします。“クセが強い” とは言われますが、一般的なケーブルを使っている方からすれば密度があるので変化を体感せざる得ないかなと思います。“MONSTER CABLE ROCK” は名前の通り、歪みサウンドが格好良くキレのあるローエンドが素敵。欠点を言えばコードが固いこと、プラグとコードの接続部が少し弱いので強い衝撃が加わると断線し易いのが難点です。“モンスター” “ロック” と名前は強そうですが強度はそうでもないです。■EX-pro FAまず、シールドケーブル本体が8mmとめちゃくちゃ太く強そうです。モンスターケーブル同様に硬く重いので取り回しが悪い。とは言え音の情報量は優秀で低域から高域まで素直に出力してくれるので効果は抜群です。音は素晴らしいのですが、プラグ部分が弱く断線し易いような気がします。自宅弾き等、動きが少ない状況下であれば何だかんだでコレはオススメ。激しいライブは断線覚悟かなと。現行品はその辺も改善されて耐久性もUPしたらしいです。デメリットばかり言ってますが音は良いので自宅では愛用してます。■ORB J7-Phone pro全音域の解像度がマシマシになりますが自然。まさに “高解像度” という言葉が似合います。余計な味付けこそありませんが、楽器本来の情報がアコースティカルに感じるほどクリアで、原音を生々しく伝えてくれる高品質なケーブルです。しなやかで取り回しも良く『これは良い!』と感じさせてくれます。癖なく無難どころで高品質なとなれば、かなりオススメ出来ます。■Solid Cables Dynamic Arc Ultra ORBと並ぶ高解像度な仕様。解像度だけで言えばコチラが上の様に感じます。『少し値段が高くても一生使える良いケーブル』と言われたら、コイツは候補に間違いなく上がるでしょう。 良いケーブルは余計な味付けはありませんが絶妙な塩梅で原音を引き立てるチューニングが施されています。高い解像度から楽器の美味しい領域を抜かりなく拾うので作られた感(加工感)が無く、ピュアな音がアンプからダイレクトに鳴ります。ORBと比べれば音質も太く倍音の乗り方がヴィンテージな雰囲気で格好良い。見た目に反してケーブルの柔軟性が良好で取り回しも快適。そ反してトラックを牽引しても断線しない程の耐久性のようです。値段は高いですが素晴らしいシールドケーブルです。■ZAOLLA SILVERLINE Guitar Cables“Zaolla シルバーライン・ギターケーブルは、超高純度な純銀導線を採用し、透明感あるトーンを提供。楽器が持つ本来のサウンドを限界まで引き出す、世界最高水準のプロ仕様のギターケーブルです。” というのが謳い文句です。純銀を採用していることが影響しているのか非常にHi-Fi、一般的なものをアナログとするならばデジタルといった印象。 高級感を演出した・・・という感じではなく、素材を変えることでしか拾えない音の出力を狙ったといった感じ。故に絶妙にキラキラとした超高域成分を感じます。恐らく純銀でなければ拾えない解像度が成す技なのかと。透明感が抜群な反面、純銀によって暖かさが消え、CDを聞いているかの様な無機質な音に聞こえなくもない。これを基準に調整すれば抜群の音に仕上がります。ちょっとした調整あり気ですが良いケーブルです。■Comawhite Custom Cable高崎晃氏も愛用している “こまほケーブル” ギター本体とアンプに刺しこむ方向性があるタイプで、しなやかな素材で取り回しも良いシールドケーブルです。出音は立体的で締まりがあり、中高域が抜けてブライトな印象。分離感も良好でピッキング時のバイト感に関しては真空管アンプでボリュームを上げた時に発生する歯切れの良さが調味料的に追加されるような効果があります。ストラトキャスター等、元々 高音域が出るギターの場合は高域が出過ぎてしまうかもしれませんが、レスポール等、粘りがあり、太く暖かい音を出すタイプに使用した場合、個性を殺さず良い具合にヌケてくれます。 特に歪みサウンドでの気持ち良さは特筆すべきものがあると思います。■神鳴(KAMINARI) GUITARCABLE音質的には音に締まりが出て、低域がタイトになり中高域がギャリっと出てくれる感じです。全体的に音が引き締まり歯切れ良く分離感も良くなります。音がぼやけてしまっていたり、何となく団子になってしまうような気がする場合は使ってみると効果が出るので良いと思います。私の場合はレスポール等で太すぎるなと感じる音を、このケーブルの特性を用いて引き締めたくて購入した経緯があります。音を引き締めてジャキッとさせたい場合に一役買ってくれると思います。ケーブルによる影響が大きく、素の音が変わり過ぎてしまうので個人的には癖が強いかなとは感じました。このケーブルあり気で音作りをするというのであれば活用できるなと思います。■NEO by oyaide(オヤイデ電気)G-SPOT CABLE その昔、メタルを弾きまくっていた時代に愛用してました。単純に見た目が格好良い。きわどい名前もイケてます(笑) 音に関してはブライトでコシがあり、バイト感も抜群。特に歪ませたときにキメ細かく突き抜ける倍音と適度に締まった低域が最高に気持ち良いです。いなたい感じはなく明るくクリアな印象。オヤイデの中で最も売れているとのことですが、人気が頷ける素敵なケーブルです。個人的には歪みに特化している印象がありロック向きかと思います。■Vital Audio VA II High Power Guitar Cableコアを一般的な太さの2~3倍相当に太くして音質の向上を狙ったシールドケーブル。価格は安いですが非常に素直に出力してくれるのでスタンダードな印象を受けます。シールド本体も柔軟で取り回しも良く、普通に良いケーブルです。欠点とすれば見た目が何とも安っぽい。他ケーブルの様に“超解像度” “ヌケが良くなる” 等も無く、良くも悪くもクセが無いのが特徴かなと。

May 27, 2024

コメント(0)

-

【ボロの美学】ゴールドトップのエイジングを更に追い込む。

しつこいようですが、この “GOLD TOP” 未だにエイジングが加速しております。エイジングが加速・・・というか正しくは “エイジング加工” のことです。性格上、傷付くのは嫌なタイプで購入時の美しさを維持したいタイプなわけですが、何故かこの個体に関しては “愛の鞭” を入れまくっております。 当初、エイジング加工(通称:エイジド)は理解し難い世界でしたが・・・アンティークとでも言いましょうか、使い込んだかの様な貫禄や雰囲気を “職人が生み出している” という技術的な魅力や、経年変化によって生み出される自然の芸術に “格好良いじゃん!” と感じるようになりました。購入時から施されていたエイジング加工(国内)に対して、微細な打痕や経年変化の演出に至っては時間・コスト的に妥協している部分もあり、まだ追い込む余地はあるなと感じました。GibsonのCustomShop製ですので誰が見ても高級ギターな訳ですが、日々、大胆かつ計画的に進化させております。ネックに関してヘッドとボディ側に向かってウェザーチェックが演出されていますが、プレイアビリティを考慮してなのか控えめ。 たまたま気になったときに加工したくなってしまい、思い立ったその時にはスクレーパーでネック裏塗装をゴリゴリと削り取ってました(汗) 長年使い込んだ感を出したかったので、露出した木材に関しては着色&ポリッシュを繰り返して色艶を出し、ラッカーが剥がれた断面に関しても『剥がれてから更に弾き込まれバリが丸くなってきている』というナチュラルさを目指しました。他、打傷等も部屋にある適当なもので力加減や角度、箇所等を考えながら作業。同じ工程を何度も繰り返して完了!今後も更に加速していくことでしょう。※他詳細はコチラ

May 24, 2024

コメント(0)

-

Reaⅼ Vintage Gibson 1956 Les Paul Junior - サウンドレビュー編 -

ということでサウンドについてになります。多くのヴィンテージ系と呼ばれるレスポールやピックアップ、コンデンサー等を試してきましたが、結論から言えば “本物のヴィンテージは今の復刻版とは違う” というのは確かでした。 当時の木材や各パーツも含め、調整を繰り返しながら半世紀以上弾き込まれ変化を経たギターは、ピッキングに対して生々しく、強烈な反応速度で誤魔化しが利かない。自らの弾き方や技術自体を改めて考えさせられるものでした。乾いた木の鳴りと金属の響きが雑味が複雑に混じり合って放たれるクリアなサウンドは、整ったものではなく、しゃがれた様な、弾き手の感情に訴えかけてくる奥深い魅力を感じました。出力自体はそこまで高くないはずですが太くパワフルな音色。ピックアップは1つしかありませんがボリュームとトーンの効きがすこぶる良く、クリーン~クランチ~オーバードライブ~ディストーションまでゲインコントロールができ、その音質もアンプ側で調整したと同等クラスの解像度の為、情報量が半端ないです。 今でこそ楽器を作る機械自体が進化しオートメーション化していますが、当時そんなものは無く、あくまで熟練の職人が全てハンドメイドで仕上げた匠のギター。故に “ハイエンドギター” と通ずるものがあり『ギブソンは作りが雑』という今のイメージは、この時代には微塵も感じさせないクオリティの高さだと思います。今回選ぶ上で重要視したのは如何に “長年弾き込まれてきたか” ということ。木材の乾燥や経年も影響はあれど、長年弾き続けたからこそ出る音があると感じる部分が経験上多いのです。ミントコンディションの様な弾き込まれていない状態の場合、音の若さは否めません。せっかくであれば弾き込まれることで育った音も体感したいなと。 そういった意味で手に入れた個体はガッツリ弾き込まれたであろう貫禄のルックスと現在には無い響きがあり、お世辞にもヨダレが止まらないやつでした。何なら弾いているときは常にアへ顔で昇天してます(嘘)当個体はレスポールジュニアとしては比較的 重量のある3.8kg。 ジュニアと言えば3kg前半、軽いと2kg台という軽量な個体が多く、一定の重さがある個体は逆に少ない印象があります(バック材のみなので当たり前ですが) 経験上 3.6kg以下(STDの場合) はボディ鳴りが大きくなる一方で現代ロックに通用する歪みにすると芯が潰れてしまい飽和してしまうイメージがあり、3.7~3.8kgが各音域と歪み時のバランスが良く芯が残る様に感じます(逆に重くなってくると輪郭がハッキリするがウッディさは減る印象) 近年は “軽さこそ良材で正義”といった風潮がありますが、個人的に求めるサウンドで考えると適度な重さも欲しいところ。そういった意味では逆に希少でドンピシャでした。この個体はキャビティ内にノイズ対策もされていることから、恐らくは本器の特性を活かしドライブサウンドもメインで使っていたのではないかと予測できます。芯を残したまま暖かくもジャキーンと溢れ出る倍音の波・・・強く歪ませても低域 巻き弦のジャリっとしたニュアンスは残り、太く暖かいサウンドの中に各弦の輪郭と木材の響きをしっかり感じることが出来ます。適度に重量があるのでローの締まりもあって、めちゃくちゃ格好良いサウンドを出力してくれます。何度も言いますがヴィンテージギターが全て正解だとは思ってはいません。とは言え、求めれば最終到達点であると同時に、時代に逆らった存在は絶滅していくのが運命のヴィンテージ。本物のレスポールは死ぬまでに1本くらい手に入れたいとは考えていました。自分自身の今の環境を踏まえると、家族の為にも個人の贅沢は減らしていく必要があるので、まだイケるうちに決断しとくしかない! という決断です。今回、大切にしていた2本が旅立ちましたが、それを超えた満足感があるので良かったです。二度と手に入らないコイツを手放すことは無いでしょう。生涯使っていきます!

May 20, 2024

コメント(0)

-

Reaⅼ Vintage Gibson 1956 Les Paul Junior - 歴史とルックス編 -

そんなこんなで手に入れたのはコチラ。■Gibson 1956 Les Paul Juniorついに、リアルヴィンテージに手を出してしまいました。勿論、新しいGibsonがNGという考えは毛頭ないんですが下取りの2本を手放して1本にするとなれば、2本合わせたものより所有欲を充たせるものを手に入れたかったということと、元々ジュニアが欲しかったということがあります。将来的にって言ってもヴィンテージは値段が上がっていきますし数自体が無い。これ以上高騰する前にGETしときました。ということで、自己満足の強めのレビューです。手始めに見た目。エイジング仕上げが流行っている現在ですが、本器で確認できる複雑怪奇なクラックの数々は大胆でありながらも顕微鏡レベルに細かく、全体にビッシリと広がっています。ラッカー塗装の退色具合に関しても経年によってサンバーストの赤みは消え、タバコサンバーストになるかと思いきやブラックカラーすらも薄くなり、緑がかった様な独特な色味です。よくよく見ると所々に散った赤めの塗料が確認できるという非常な複雑な色味になっています。こういった自然に発生した経年具合や存在感は、現行のカスタムショップ製品を見ても差があり、塗装技術云々では表現できない部類。もはや自然が織りなすアートのレベルです。この情報量だけでもヨダレが出ますね。マテリアルとしてこの時代は当たり前の様にワンピースのホンジュラスマホガニーボディ&ネック、ハカランダ指板が採用されています。ジュニアはスチューデントモデルとして生まれ、一般的なアーチトップのレスポール(スタンダード:STD)に採用されるメイプルトップ&マホガニーバックに対し、STD用に切り出したマホガニーバック(ワンピース)のみを採用したモデル。とは言え、使用されるバック材はSTDと同じなので贅沢なホンジュラスマホガニーが採用されています。 経験上、綺麗な柾目はレスポンスが良く整った響きで、うねりが多い方とミドルが豊かで粘りがあり複雑な響きに感じます。個人的には見た目も音も若干うねっていた方が味があって好きです。当時のギブソンは現在でいう “USA” “CustomShop” の様に木材や部品のグレードを落したり、製造国や部署を変えて人件費を抑えるといった考え方はまだ無く『工程数は抑えるが仕様におけるクオリティは他モデルと同様』ということで、あくまで熟練した職人の手作業による作りになっています。今ではボディを自動で切り出したりと出来る時代ですが、当時にそんなものは無く、あくまで人の手で切り出し削られ組付けられた完全ハンドメイド。自動化の現在でそこまで行える職人はほぼ存在しないに等しいでしょう。それ故にスチューデントモデルでも精度に妥協はありません。製品上、コストカットされた部分も多々見受けられます。例えばジュニアのヘッドは突板が無く、代わりにブラックの塗装で塗りつぶされ、金色のシルクスクリーンで仕上げられています。また、ネックのインレイもドットに変更され、サイドバインディングも省略されて手間を省いています。ペグも3つずつ連結・簡素化されて、見た目にも小ぶりで可愛いですね。ネックジョイントに関しては手間のかかる “ディープジョイント” ではなく差し込み型の “ボックスジョイント” によってボディとネックをニカワ接着。強度を考えて残した接合部の段差(カッタウェイ部分)がそれを物語ります。こういった造形やコストカット部分も『当時の職人が色々考えたんだろうなぁ』なんて歴史を感じてニヤニヤしてしまうわけです。ピックアップは50年代特有のロングマグネットを採用したP-90 通称 “ドッグイヤー” をダイレクトマウントで一発。コントロールは ボリューム&トーン 1つずつなのでボディ加工や配線処理もシンプルの極み。ブリッジに関してもオクターブチューニングが出来ないロングスタッド(55年付近までショート)のバーブリッジ仕様です。こういった部品点数と装着に伴う作業量の簡略化によって費用を抑えているジュニアですが、結果的に加工されている部分が少なく、木材が多く使われ “ドッグイヤー” と “バーブリッジ” という仕様も相まって弦振動をダイレクトに拾って出力する特性となりました。その個性的なサウンドと共に伝説的なミュージシャンに認知・愛用され、確固たる地位を得たモデルになったわけです。そんなレスポールジュニアですが、実はシングルカッタウェイのモデルは1955~1957年までで僅か3年しか作られておりません。半世紀以上経った今でも “1957リイシューモデル”として再発売される実態を踏まえると如何に後世に影響を与えた存在かが伺えます。その長い歳月を考えれば世界各国を渡り歩き、過去オーナーの熱い想いが詰まった遺品となっている可能性も高く、しかるべき運命の中で継承され、こうして自分の手元に存在していると思うと謎のロマンを感じずにはいれません。

May 18, 2024

コメント(0)

-

親父になったギタリストの悩み ~ エレキギターという生贄編 ~

我が家の近い将来を考え始めた俺は、自分の物が我が家には多すぎることに悩みだした。この “危機感” を “いいわけ” として自分をマインドコントロールした結果の矛先は『ギターの数を減らして、一生物のギターを手に入れてやる!』そんな結論に至り、むしろ物欲という欲望が渦巻いたのであります。厳選を重ねた所有するギター達を全てが気に入っている自分としては 『手放すモノが無い』というのが本音。ひたすら悩んだ結果、『Navigator N-LP680』『Gibson Custom Shop 1959 STD HAND SELECT Les Paul Standard』を惜しくも手放す(下取)ことにしました。この2本に関しては過去語ってきたように思い入れもあり色々と突き詰めて今があるので所持しておきたかったのですが、勿体ない根性で持っていても維持が大変なので仕方ないですね。次のオーナーが気に入って使ってくれれば、これ以上喜ばしいことは無いでしょう。音は凄く良いはずなので某ショップで見かけたら是非ご検討ください!

May 5, 2024

コメント(0)

-

親父になったギタリストの悩み ~ 親父としての自覚編 ~

最近の悩み。今、我が家には、それはそれは可愛い2人(一男一女)の子供達が暮らしております。 1人目が産まれたとき、自分にとって子供(赤ちゃん)は未知の存在で、親族周囲が “可愛い” としているのを見ても自覚することが出来ない自分自身に不安を持ち、“親” として失格なのではないか。そんな悩みが少なからずありました。子供たちが1日1日、日に日に大きくなると表情も豊かになり、私を親だと認識して呼ばれるようになると、その過程と共に自分自身の存在意義 “親” としての自覚と、“守らなければならない”という宿命の様な感覚・感情が芽生え、今では妻や子供達あってこそ自分があると感じております。そして最近になっての悩みが 『ちょっと俺、自分の物が多すぎない?』 ということ。ギターやエフェクター、インテリア雑貨も好きで色々と集めてしまっているわけですが、我が家の将来を考えると少しずつ自分の物は減らした方が良いのかなと考えるようになりました。さて、どうしたものか。。。つづく。

April 25, 2024

コメント(0)

-

【ワウ沼】Shin's Music Freeze Frame WAH

■Shin's Music Freeze Frame WAH知る人ぞ知るプロ御用達の高品質なエフェクターを生み出す “Shin's Music” の “Freeze Frame WAH” は下記の様な希少な部品をふんだんに用いたヴィンテージワウ。 単にヴィンテージを模しただけではなく、ヴィンテージパーツを使って現在のノウハウ、俺のエッセンスを入れるとこうなる!といったある種の到達点的なワウコンセプト。トゥルーバイパスやLED、電源ジャックなど実用的に進化した30台限定モデルです。一度、電源部分が壊れてしまい“Shin's Music”で修理しました。説明前ですが “Shin's Music” のエフェクターはどれも素晴らしいです。ヴィンテージ路線であれば個人的には群を抜いていると感じてしまいます。・60年代後期〜70年代初期のTelefunken BC109Bトランジスタ。・70年代後期のDucati Polystyrene コンデンサ。・60年代後期〜70年代初期のMullard Tropicalfish コンデンサ。・70年代後期のSprague Little Lytic 30D Redtop電解コンデンサ。・50年代後期〜70年代初期のカーボン抵抗。・50年代後期〜70年代初期の配線材。・60年代後期のイングランド製ハンダ。・Haloレプリカのインダクター・ヴィンテージピクチャーワウのポッドを再現したICAR Special POTもはや上記の希少部品だけでも満足度が高いですね。今は無きヴィンテージパーツをマッチングさせて作るが故に限られた台数しか作れない。それを手に入れて持っているという所有欲がまず満たされます。とりわけ音に関してはクリア。ワウを使わなくても踏んだだけで真空管アンプの様な艶が出るので基本ONにしちゃいます。踏み込んだ時の いなたく乾いた感じと適度な倍音が美しい。レスポールで使用して踏み込めば太いままカラっとしたサウンドにもなり、ワウ(常時ON)+ボリューム/トーンという使い方でも使えます。クリーン~クランチでのチャカポコの切れ味も抜群。ヴィンテージ路線ながら高解像度なワウペダルです。其々の好みはありますが “Shin's Music” の音は個人的に大好きで2台持ってます。出音が出音だけにコイツはガシガシ使ってボロくなった感じが似合いそうです。ちなみに気に入っているので無駄に2つ持ってます。

April 18, 2024

コメント(0)

-

【歪みマニア】圧倒的熱量で生み出す Richard Electric Sound の歪みペダル。

■Richard Electric Sound “Sound in Glory”Richard Electric Sound はHP等も無く、ビルダーの存在を口コミで知る人しかオーダーする手段が無いという知る人ぞ知る個人制作ブランドです。ビルダーが多忙を極めることと、エフェクトペダルの製作における情熱が半端ないらしく、取り扱っている石橋楽器でも年に数個単位でしか入ってこないらしいです。そんなRESの中でラインナップする“Sound in Glory”は、究極のウォームサウンドを追求したオーバードライブ系ペダルとのことで、シンプルなシングルノブで名前の通りウォームサウンドを体感することが出来るそうです(謎)大量生産ではないことから、同じ製品名でも1つ1つの内部基板やパーツ種類、点数、配列に至るまで全てが個体ごとに違います。こだわり抜いたパーツを使って丁寧にPOINT TO POINTで仕上げていることや、装飾の芸術性も高い。特に今回手に入れた個体はRESの中でも初期個体で配線処理や使っているパーツが後の仕様とも少し違い豪華。極々小さな抵抗まで装飾を施すなど手間暇がかかっていて仕上げが綺麗です。「ウォームサウンド」と聞くと「こもった甘いサウンド」とイメージしてしまいますが、実際のところBOSS OD-1を主体とした様な、いなたく太いサウンドのオーバードライブを主体として発展した印象を受けました。 “Vitamin-Qオイルコンデンサー(Black Candy)”を使っていることを謳っているように、Black Candyを積んだギターのトーン回路を絞ったときのウォームサウンドに近いんですが、削れてしまうヌケや金属的な倍音成分や高域、サスティンが別の領域からジュワッと出てきて何故か抜けてくる。とは言えエッジが立ちすぎておらず、あくまでウォーム。どういう回路なのかは詳しくないので分かりませんがトーンを絞った音質に対して、別のルートでブーストした原音をブレンドした様な独特な響きを持っています。トーン回路を用いた音・・・ありそうで無かった。そして使える音です。Black Candyを使っているのは癖なく万能型なので扱い易いことが目的だと思いますが、これをヴィンテージコンデンサ―に変えても面白そう。2wayのミニスイッチ(Warm Select Switch)では右上:Red Warm(レッドウォーム)出音に勢いのあるウォームサウンドが得らピッキングニュアンスによる繊細な演奏が可能です。右下:Blue Warm(ブルーウォーム)歪みの粒が非常に細かいウォームサウンド。歪んでいない歪みとして捉えられるような、非常に独特のサウンドを得ることができます。共に良いサウンド出してました。 Red Warm(レッドウォーム)ではソロ等で主張したい時に踏み込むと図太い音圧と共にリードサウンドを主張してくれます。Blue Warm(ブルーウォーム)はローゲインやクランチで弾いても追従性が良く音楽的で味のある飽和感が素敵です。タッチレスポンスは鋭いんですが柔らかくギャンギャン言わないので素敵に鳴ります。ワンノブのシンプル構造の中に複雑な音が混じり合った、ビルダーのセンスを感じるペダルだなと感じます。■Richard Electric Sound Custom “BAERHEIM”Richard Electric Sound “Sound in Glory” を体験して『正体不明だけど、こだわりが詰まっていて良いブランドだなぁ』なんて思っていたら、とあるSALEで“BAERHEIM(写真右)”なるものを偶然発見してしまったのでゲットしました。今回のは Richard Electric Sound Custom ということで、CustomShopのような上位グレード(?)のものらしく、『これまでの価格帯では表現できなかった音を極限まで詰め込んだ』という珠玉のペダルの模様。※説明書にそう書いてあった。BAERHEIM(ブラハム)は1ノブによるシンプルな使用が可能とするユーティリティに焦点を当てたモデル。かつて、歪みという概念が生まれたドライブサウンドの黎明期、そのサウンドを得るには「すべてのノブを最大にする」たったそれだけのシンプルさでした。しかし、そのシンプルさが多くの名サウンドを生み出し、それらのサウンドは今日に至るまで連綿と受け継がれています。ブラハムは1ノブ(ドライブ)の設定を済ますだけで、多くのシーンに適応したサウンドを作り出すことが出来ます。そして、そのサウンドクリエイトの領域をさらに押し広げているのが、"SAVAGE"スイッチの存在です。通常モードの状態では、クリーンサウンドに与えるバッファー的効果からクランチドライブに至るサウンドが得られます。そして、"SAVAGE"スイッチを踏むことで、アンプライクな豊かな歪みを得ることが出来ます。これがペダルの説明なのですが、歪みペダルである認識は出来ても音のイメージがまったくつかない(汗)体験することも出来ず、単に “RES” なら間違い無いだろうというギャンブル感覚で買ってみました。コチラが内部基板。何と神々しい・・・各個体ごとに選定された抵抗部品1つ1つ、数ミリしかない小さな部品に至るまで芸術的に装飾されています。良くあるパーツを隠すための筆でベタ塗りや、グルーで潰す等でもなく、部品個体単位でを熱伸縮ゴムで抵抗値を隠し 足にカバーをつけたりと、精密模型かの様に小さなパーツまで気配りされています。手間暇考えて ここまでのペダルはRES以外見たことがありません。これを見た時に “千手観音菩薩像” を思い浮かべてしまいました。“見た目に関しても1つの芸術作品として見て頂ければ幸いです” との説明書記載もあり、作品に対する鬼気迫る向き合い方が感じられます。長々と見た目の話ばかりになってしまいましたが、音のレビューを。。。 まず。はじめに述べると “凄く良い” です。ただ、相変わらず音が唯一無二過ぎて表現が難しい音です。 一般的にはOD系やTS系といった基盤になる歴史的名器があって、その要素が入りそうなもんですが、RESは何にも属していない複雑さがあります。シンプルなように見えて色んな出汁が入っているスープみたいで、奥深いというか単純ではないので表現が難しい。“通常ON” の場合、ナチュラルブースターの様な感覚で使うと良いです。 原音そのままに音色に太さと艶、倍音成分が加わることでレンジが広くなり存在感が増します。ミニスイッチによってキャラクターも変えられるので使用するギターやアンプ、好みによって調整すればダイナミクスのある明瞭なサウンドを簡単に作ることが出来ます。ここまで聞くと、一般的なブースターであれば同じ表現でも通ってしまうのですが、奥底に響く倍音の複雑さと歪みの飽和具合は他にない個性として感じることが出来ます。極めつけは "SAVAGE" スイッチ! ONにした刹那 “極楽浄土” の歪。 この世の全ての歪みが出てくる感じでした(謎) ファズやオーバードライブ等、違う周波数を持つペダルが複数同時に重なって鳴っているかの様な不思議な感覚で一気に空間が広がり後光がさします。 非常に複雑な音が鳴っているんですが出汁として上手に調律されているので1つの料理として完成されており、素晴らしいペダルでした。個人ビルダー恐るべし。

April 5, 2024

コメント(0)

-

【歪みマニア】アメリカ ミズーリ州のビルダーが単独で作る至高のファズペダル。MonsterPiece FUZZ / MK1.5Fuzz

ハンドメイドで作られているエフェクターの素晴らしさに目覚め、同時にファズ沼にハマったときに購入した逸品。 MonsterPiece FUZZ / MK1.5Fuzzアメリカ ミズーリ州で単独でFUZZを作っているFUZZ専門のショップ “MonsterPiece FUZZ” に依頼し前オーナーがビルダーに依頼して作ってもらったという特別仕様になっているとのこと。 Sola SoundのTonebender MK1.5ベースの回路を採用し、オリジナルには無いバイアス調整を追加することでサウンドバリエーションを広げたペダルということです。※バイアスは現行にはついている様です。内部基板はこんな感じ。POINT TO POINT で綺麗に配線されこだわりを感じます。マッチングされたNOSのゲルマニウムトランジスタを2つ使用しています。音に関してはバイアス調整のお陰もあってアンプとのマッチングが気楽です。“ズドーン” という轟音タイプではなくて、ディストーション系とでも言いましょうか、毛羽立ちや倍音、ゲート感なんかはFUZZなんですが、ゲインを絞れば普通にドライブペダルの一種として使えます。音は太いんですが、こもっていないと言うか、バランスの良い倍音と抜けが良いスモーキーサウンドで初心者の方でも扱い易いFUZZだと思います。ボリュームに対する追従性も良く、抜けの良いキャラクターも相まってクランチ~クリーンのクリアさは他ファズと比べても際立ち、鈴鳴りサウンドも素敵です。あまり日本では出回っていませんが良いペダルでした。

March 20, 2024

コメント(0)

-

【歪みマニア】DUMBLOID Akira Takasaki Special 高崎晃40周年記念ペダルを今更レビュー

※“Shin’s MUSIC”HPより“Shin’s MUSIC” の高崎晃のプロデビュー40周年を記念して2017/2/22に発売された限定モデル。当時は『高崎晃モデルのペダルが出た!』と盛り上がったのを覚えています。今は専属の “Cat'sFACTORY” があるので今後、他メーカーからモデルが出るのは少ないかもしれませんね。そんなコレ、めちゃくちゃ良いのですがレビューが一向に見つからないので書いてみます(今更ですが)まずはルックス。高崎氏のランダムスター同様のレッドカラー&ミラーピックガードで武装され100点満点。ハンドメイドで作った無骨な雰囲気も良いですね。これを見た時 『うわぁ! かっけェ!!』と感じたのは言うまでもありません。高崎ファンならこの見た目だけでも買いでしょう。このペダルは“Shin’s MUSIC”の名器 “DUMBLOID” をベースに、ゲイン量を半分に抑え、低域や倍音を高崎氏の仕様にチューニングしたモデルになっています。 使い方としてこのペダル単体で歪みを作るのではなく、メインをアンプで作った後にブレンドさせて音作りをすることを目的として開発されているようです。高崎モデルともなれば歪むイメージがありますが、言わばナチュラルなオーバードライブなのでブースター的に使うと効果を発揮します。ローゲインなのでメインの歪みではないですが調味料効果は抜群です。ONにすると原音を損なうことなく音像の存在感がプッシュされ全体的なレンジが広がります。音圧に関してはゲイン12時以降だと太くなりますが、回しすぎると飽和するのでアンプとのマッチングが必要です。 ワウ成分となうねりのある独特のフィルター感が原音を潰すことなく包んでいる印象で、ミューとしてリフを刻むと音の終わりに『カンッ!カンッ!』という金属質な残響音を感じます。 この辺は後に続く“Cat'sFACTORY”のペダルでも感じるので、高崎氏が味付けとして狙ったものだと思います。この効果の強弱はノブで調整可能です。 他にもアタックの反応を強くしたり、使っているアンプやギターの特性と合わせて煮詰めれば理想のトーンに辿り着きそうです。トグルスイッチの “BTM” では少し高域を削ってミドル&ローを強調し、歯切れ良いリフに適したモード。“BRT” ではヌケと倍音が増えピッキングによって太く突き抜けるような高域が出るのでソロ等で存在感があり気持ち良いです。コイツを手に入れた当初はセッティングに苦労しましたが、最終的に『これぞ高崎サウンド!』といった太くヌケるトーンを出すことが出来ました。“Thunder In The East” で聞ける暖かくも噛みつく様なバイト感と分離感の良さ等は特筆すべきものがあります。内部基板はこんな感じ。当たり前ですが隠されています。この中に秘密の具材があるということですね。Shin’s MUSIC の音作りが本当に優秀で『センスが良いんだろうな』と感じざるを得ません。セッティングは少し難しいので玄人向けですが、素敵な個性を持ったペダルです。あと一歩、80年代の “あの音” に近づけたい・・・という方は調味料やブースターとして活用してみては如何でしょう。

March 17, 2024

コメント(0)

-

【歪みマニア】エフェクターの革命児が作ったBJFE 総集編。

歪みマニアとして理想の歪みを探す旅に出た私が出会ったBJFE。“そもそも良い歪みって何だよ” と分からなくなってきた頃、感動的なサウンドを出した大いなる存在です。BJFEは伝説的なビルダーともされる Bjorn Juhl 氏のハンドメイドエフェクターペダルです。1981年に開始し、2002年にMad ProfessorのCEOと手を組み今に至ります。 世界的にも絶賛され多くのバックオーダーを抱えることから日本でも数年に数個単位でしか入荷せず、BJFEペダルは極めて希少なモデルでもあるとも言えます。近年ではコピーモデルは勿論、このオーバードライブを基礎とした考え方で多くのモデルが生み出され、国内では『One Control』等の有名ブランドでも正規コピー復刻モデルとして発売されたりと、業界全体に派生モデルが多く存在しています。言い換えれば それ程に影響を与えています。■BJFE Honey Bee Deluxe with Toggle SwitchBJFEと言えば真っ先に浮かぶのが顔とも言える名作 Honey Bee! 持っているのはクリーンブースターとトグルスイッチ(新旧の回路を切替可能)をもつDX仕様です。 裏蓋を開ければ、それこそマッキーペンで描いたかの様な下手くそな絵とシリアルナンバー。うちの4歳(今現在)になる娘より下手くそなんじゃないかと思う程チープで笑えます(笑)反面、肝心の音と言えば・・・正直、ぶったまげました。エフェクターで感動レベルなのは初めての経験でした。ここからハンドメイドエフェクターの沼にハマったのは言うまでもありません。歪みの種類には其々の好みもありますが、とにかくピッキングに対しての追従性と反応が良い。ディスクリート回路の中身に関してはスポンジで覆われ 機密情報につき解禁不可!と言わんばかりに隠されているので分かりませんが、ピッキングの強弱に対して、弱く弾けばクリーンにもなりアタックを強めれば豪快に歪む。ピッキングの喰い付く様なアタック感も含め素晴らしいペダルです。トグルスイッチに関しては左側では締まった音でバイト感が強くジャキッとしていて音がクリアです。右側では温かさが増し、タッチに対して優しい反応になります。ブルースロックでは左、ジャズ等では右といった感じかな?そしてDX仕様のペダル左側に内蔵されるクリーンブースターがこれまたメチャクチャ良い。BJFE 100台目を記念して作られた Baby Pink Booster をベースにしたクリーンブースターですが、芯と艶、リアルさだけが強調されます。バッファも音抜けが良くなるのでトゥルーバイパスよりも明らかに自然で良い音にしてくれます。 1つ『傑作』と言われるこのペダルは、今数多くあるエフェクターの礎を築いてきたモデルでもあるので良いのは当たり前だとは思ってましたが、原点ってのはやっぱり説得力が大いにありました。本当に素晴らしいペダルだと思います。『One Control』で同名 Honey Bee OD として出ているペダルは本家BJFEのBjorn Juhl 監督の元に生み出されていて、単にコピーではなく回路等は全て一緒で本家が認めた音だそうです。ただし、量産型とハンドメイドによる出音の僅かな差はあるらしく、ハンドメイドの方がダークで好みはあるそうです。 とは言え、個体差レベルの差でしかないので2万円弱で手に入るのは非常にオススメです。持っておいて損はないはず。気になりましたらGETしましょう!■BJFE / Dyna Red Distortion Tiger 5K 『Dyna Red(Distortion)』は、Honey Bee とタメを張る名器です。 容易に想像し易い『ディストーションサウンド』をバッチリ作ってくれる優れたペダルです。ややクランチ気味なところでコイツをONにすれば、それこそザクザクとした憧れの音で、クリアでありながらも強弱で歪みの性質が変わる高性能なペダルです。Honey Beeと比較すればコンプが弱くタイト、少しファズにも似た豊潤な倍音がある独特な歪みです。『BJFE Honey Bee OD』『Dyna Red(Distortion)』を同時に使うと・・・相互に良い部分がマッチングされ エディ・ヴァンヘイレンの「暗闇の爆撃(Eruption)」で聞けるような 分厚く濃厚なハイゲインサウンドが出力されます。ド迫力でありながらも芯が潰れず分離感も良い。特筆すべきは音像の広がりとダイナミクスが凄まじい。リバーブいらずといったスケールのデカい音に少しビビりました。とにかく弾いていて気持ちが良い音です。Tiger では 5K(5ノブ)とすることでハイ・ミドル・ローの調整が出来るようになり、アンプやギターの特性に対してさらに煮詰めることが出来ます。ゲイン0でも歪み成分が反映されるのでブースターとしても優秀。調整具合によってはどんな音もこなせてしまい『これで十分』・・・とすら感じました。 とは言え、比較的このペダルはBJFEの中では主張が強く『このペダルの音を楽しみなさい!』 という様なかかり具合です。1980年代のメタルブームにあったときのブラウンサウンドやヘヴィサウンド目指すなら1つ持っておきたいペダルです。 ■Orchid Bee OD(Honey Bee 発売 20周年記念モデル)Honey Bee 発売から20周年を記念して発売されたモデル。 ローゲインでの透明度と高域のキラキラ成分が増してブライトな印象です。Honey Bee と比べて太く整った綺麗な音が特徴。取扱いメーカーの説明に『チャイムの様な鳴り』とありましたがその通りで、ピッキングに対して “ピンポ~ン” とまではいかないですが、デカい音でのダイレクト感が凄く、強弱を出すのに繊細なピッキングを求められてしまい扱いきれず手放しました。 解像度は同程度ですがアナログさ、生々しさに関しては Honey Bee に軍配が上がります。とはいえ Orchid Bee でしか出せない音があったので良いペダルでした。■Sparkling Red CompressorONにしても『ん!?』と感じる変化の無さ。商品説明では書いてあったものの、初めて使った当初は『壊れてのか?』と感じた程にON/OFFを繰り返したとか繰り返さないとか(汗) あまりにナチュラルな効き方なので『期待外れなものに大金出しちまったなぁ。』とすら感じていましたが、翌々 ON/OFF を聞き比べてみると原音そのままに色艶が確かに違う。1~6弦をストロークすると各弦が理想的な音量や太さに整った様な効果をもたらしていました。 “Sparkling” が示すセンターノブを回すと一層と煌びやかさが増していきます。このファズのオクターブにも近い超高音域がBJFEらしい音です。 ただ、あまりにナチュラルな音なので例えるのであれば完全に調味料の部類。料理で例えれば味の旨味をワンランク上げる隠し味って感じです。基本的にギター本体の音色、他エフェクターやアンプで作った音をまったく犠牲にしないまま “あと一歩” を感覚的に引き上げられるのが特徴。 ナチュラル過ぎて『入れたぜ! COME ON! 』 といった個性はほぼ無いんですが、味付けを感じさせないというのが逆に凄いところ。あるようで無かった清純派のコンプレッサーだと思います。ONにしていると良い音で弾けるのでONにしっぱなしになっています。■MODELーGBJFEの中でもレアモデルなMODEL-Gの5K仕様。Honey Bee と同等クラスの生々しさから更に高域の抜けと低域の締まりを与えクリアにしたようなペダル。バイト感も強く適度に枯れていて硬い音です。 ギブソンのヴィンテージアンプをペダルに落し込んだAIABモデルということもあり、レスポールに繋ぐと特に効果を発揮し “いなたい極上のトーン” を生み出します。BJFEを色々試した自分としても初めて使ったときに感動しました。まぁ凄ェペダルです。 ※詳細はコチラで語ってます。■HBOD/DRD Special Combo王道 Dyna Red と Honey Bee の2in1 MODEL。双方の良さははあれどHoney Bee の不足しているレンジと、Dyna Red のバイト感を補うようにマッチングされ、コンバージョンした音は半端ないワイドレンジな歪みを生み出します。Honey Bee DXを手に入れた時に被るので手放しましたが今思えば持っておけば良かったかなと感じます。単体で優れているのは勿論ですが合わせた音はジューシーそのもの。ジュワワワァアアアアア~っという最高に良い音です。

March 13, 2024

コメント(0)

-

【ワウ沼】Jim Dunlop Crybaby AT95 Akira Takasaki Signature Wah

■Jim Dunlop Crybaby AT95 Akira Takasaki Signature Wah”“AT95 Akira Takasaki Signature Wah” ワウ界の大御所、ジム・ダンロップから高崎晃氏のシグネチャーワウが登場しました。 ダンロップは多くのアーティストモデルを出しているので好きな受けたギタリストのワウを過去持っていた時期があります。クライベイビー派生系の高域のキツさが心配でしたが、そこまでではなく良い感じに仕上がってました。 それこそ、初めて買ったワウがクライベイビー95Qでして、ワウの音が欲しいときに自動でONになるオートリターン機構が使えるなと感じていたので、その流れを踏襲した高崎モデルに興味を持ったわけです。95Qは調整機構が多いので耳障りな部分を無くしたりと重宝していましたが、如何せん音の劣化が気になってしまい15年位使って手放しました。このモデルはファズが内蔵されているわけですが、クリーンに繰り替えられるペダルボードの中では良いのですが、基本的にアンプメインで調整してクランチ寄りで使う自分にとって出荷時のセッティングではモーモー言い過ぎて使いこなせない状態だったので、内部のゲイン調整とワウのQ調整でベストセッティングに整えました。トゥルーバイパスなので心配していた音の劣化も無く、調整することで太い音が出るので心地良いです。高崎氏が好きだってのもありますが面白いペダルだと思います。

March 10, 2024

コメント(0)

全302件 (302件中 1-50件目)

-

-

- 田原俊彦さん・としちゃん・トシちゃ…

- KING of IDOL 踊るパワースポット!

- (2025-10-05 15:16:43)

-

-

-

- ☆モー娘。あれこれ☆

- 【石井泉羽・谷本安美(つばきファク…

- (2025-11-15 14:22:36)

-

-

-

- 洋楽

- ロマンティック・シネマティック・メ…

- (2025-11-15 16:27:39)

-