全130件 (130件中 1-50件目)

-

消費税の納税義務が免除される者は?

消費税の国内取引における納税義務者は、国内において課税資産の譲渡等を行った事業者であるとされている。これら言葉の定義の詳細は省略するが、消費税の納税義務が免除されることとなるのは、主に「その課税期間の基準期間における課税売上高が1千万円以下の事業者」である。(ただし、基準期間における課税売上高が1千万円以下でも納税義務が免除されないケースもあるので注意を要する)基準期間とは個人事業者においてはその年の前々年をいい、法人においては(ただし前々事業年度が1年の法人とする)その事業年度の前々事業年度をいう。これはごくごく簡単に言えば、個人事業者の場合はその年の前々年の税抜き売上高が1千万円以下である場合、法人の場合はその事業年度の前々事業年度の税抜き売上高が1千万円以下の場合は、その年又はその事業年度については消費税の納税義務が免除されるということである。ただし、これは最も単純なケースであって、創業したばかりの年や事業年度はどうするかとか、また場合によっては売上高を税抜きにしないケースもあり、とても一言では言い表すことはできない。さらにこの売上高に含める売上高は全ての売上を含むのではなく、消費税法上の非課税などの売上高は含めないことなどにも注意が必要だ。このように消費税の納税義務があるかどうかの判定は、ケースバイケースで税法上に詳細に記載されているので、個々の実例における判定においては慎重な判断が必要とされる。

2006年03月20日

コメント(13)

-

住宅ローン控除がある場合の確定申告

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、一定の要件に当てはまる場合には、住宅ローンの年末残高に対する一定額をその年分の所得税額から控除することができる制度です。なお、居住の用に供した日によって適用要件や控除額等が異なり、かつ適用要件については詳細に定められているので、適用を受けようと考えている方は適用を受けれるかどうか事前(取得前が有効と思います)に専門家や税務署等に確認をされることをおすすめします。参考まで平成17年中に住宅を取得した人の住宅ローン控除の適用の要件の概略は次の通りです。(個別案件についての適用有無については要件の全てを書ききれませんので、上記の通り確認が必要です)1.取得した住宅は新築であること。また中古住宅である場合には取得日以前 20年(マンション等の耐火建築物は25年)以内に建築されたもの又は一 定の耐震基準を満たすものであること。さらに増改築の場合も一定の要件に 当てはまれば、適用を受けることができる。2.親族などの特別関係者から取得したものでないこと3.床面積が50平方メートル以上であること。(この床面積は登記簿上に表 示されるもので判定します)4.床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること5.平成17年12月31日までに自己の居住の用に供していること6.住宅の取得等の日から6ヶ月以内に居住の用に供しており、その後も引き 続き居住の用に供していること7.平成17年12月31日時点で、一定の金融機関からその住宅又はその敷 地を取得するための一定の借入金等があり、その借入金等は契約において 10年以上の割賦償還の方法又は賦払期間が10年以上の割賦払いの方法に より、返済し又は支払うこととされているものであること8.平成17年分の合計所得金額が3,000万円以下であること9.平成15年分から17年分までの所得税について、居住用財産を譲渡した 場合の長期譲渡所得の課税の特例、居住用財産の譲渡所得の特別控除、特定 の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適 用を受けてないこと

2006年03月07日

コメント(1)

-

確定申告における寄付金控除とは?

所得税法によると、特定寄付金を支出した場合には、次の算式で計算した金額を所得金額から差し引くことができるとしています。(寄付金控除額の算式) 寄付金控除額=「特定寄付金の支出額」と「総所得金額等の合計額の3 0%」のいずれか少ない方の金額ー1万円 ただし、この特定寄付金には、政党等寄付金特別控除の適用を受けること を選択した政党等に対する寄付金は含まれませんでは、「特定寄付金」とは、どのような寄付金を指すのでしょうか?条文上、特定寄付金とされるものの例示をしておきます。1.国又は地方公共団体に対する寄付金2.民法の規定により設立された公益法人、その他公益を目的とする事業を行 う法人又は団体に対する寄付金で、広く一般に募集されるなどしているも ので財務大臣が指定した寄付金3.独立行政法人に対する寄付金4.認定NPO法人に対する寄付金で、その認定NPO法人が行う特定非営利活動に 係る事業に関連するもの など上記以外にも、条文上は該当する寄付金がたくさん記載されています。(一概には言えませんが、国や公益的な事業を行う法人などに対するものが控除の対象とされているようですが、条文上限定的に列挙されていますので、税務署等に確認する必要があると思われます。)

2006年02月22日

コメント(0)

-

確定申告で配当控除を受けましょう!

確定申告で配当控除を受ければ、一定の条件にある人は税金が還ってくる可能性があります。上場株式等の配当等(ただし大口株主等が受けるものを除く。以下同じ)については、7%の所得税と3%の住民税が源泉徴収されています。また、上場株式等以外の配当等については、20%の所得税が源泉徴収されています。配当控除とは、医療費控除などと異なり、税額控除です。ここでは、上場株式等の配当等についてお話しします。その仕組みですが、配当所得を加算した課税総所得金額等が1,000万円以下であれば、上場株式等に係る配当所得の10%が控除されます。課税総所得金額等が330万円以下の人は、10%の税率で所得税が課税されますから、10%の控除を受ければ差し引きで結果的にその配当には所得税が課税されないこととなり、計算上、源泉徴収されていた所得税(上場株式等の配当等の7%)がそのまま戻ってくることになります。上場株式等の配当等については、源泉徴収されている所得税が前述の通り7%ですから、申告してトクな人は課税総所得金額が330万円以下の人ということになります。

2006年02月21日

コメント(1)

-

青色申告の特典

事業を営む青色申告者には申告にあたって主に次のような特典を受けることができる。1.棚卸資産について低価法による評価の選択が可能2.減価償却費を割増して必要経費にできるなどの特例の適用が可能(一定の特別償却、割増償却等)3.貸倒引当金や返品調整引当金などの繰入額を必要経費とすることが可能4.青色申告特別控除が可能5.青色専従者給与の必要経費算入が可能6.純損失の繰越控除の適用が可能 など上記のうち、事業所得又は不動産所得を生ずべき事業を営む青色申告者(ただし現金主義を選択している人を除く)は、帳簿書類を備え付け、すべての取引の内容を正規の簿記の原則に従って、整然と、かつ明瞭に記録し作成している場合には、これらの所得の金額から「65万円(正規の簿記の原則に従っていないときは10万円)」と「不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額」のうちいずれか低い金額を青色申告特別控除として控除することができる。この特別控除を受けるには要件があって、確定申告書にこの特別控除の適用を受けようとする旨、この特別控除の適用を受ける金額の計算に関する事項の記載があり、記録された帳簿書類に基づき作成された貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ確定申告書を提出期限までに提出した場合に限り適用される。上記を要約すれば、青色申告者は一定の要件を満たせば最大で所得から65万円を控除することができるということである。仮に65万円を控除できたとした場合、税率10%適用の人であれば、最大6万5千円(ただし定率減税適用後は5万2千円)の減税となる。

2006年02月20日

コメント(0)

-

事業所得計算上、必要経費となるものは?

確定申告において事業所得を計算する場合、総収入金額から差し引くことができる必要経費とは概ね次のものです。1.販売している商品等の売上原価2.事業用の減価償却資産の償却費3.繰延資産の償却費4.事業用固定資産の損失5.事業用の家屋その他資産の修繕費6.事業用の土地・家屋の地代・家賃7.事業用の家屋その他の資産の損害保険料8.事業用の土地、家屋その他の資産又は業務に係る租税公課(事業税、印紙 代等)9.従業員に対する給料賃金、従業員に対する福利厚生費、水道光熱費、通信 費、旅費交通費、接待費、交際費、広告宣伝費、荷造運賃、消耗品費(以 上すべて事業に係るもの)10.負債の利子(事業に係るもの)11.引当金・準備金(青色申告者の場合のみ)12.青色事業専従者給与(青色申告者場合のみ)必要経費は、現に支払った金額でなく、その年において支払うべき債務の確定した金額により計算します。その年に債務の確定があったか否かは、減価償却費や引当金・準備金などを除いて次の1~3のすべての要件を満たすかによって判定します。1.その年の12月31日までにその費用に係る債務が成立していること(債 務の成立)2.その年12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因 となる事実が発生していること(事実の発生)3.その年12月31日までにその金額を合理的に算定することができるもの であること(金額の算定)

2006年02月15日

コメント(1)

-

事業所得の計算上経費とならない租税公課

確定申告において事業所得の必要経費の計算をするにあたっては、次のような租税公課は必要経費にはなりません。(所得税法第45条)1.所得税、国税の延滞税・加算税、住民税、地方税の延滞金・加算金2.罰金、科料、過料など(外国のものを含む)

2006年02月14日

コメント(0)

-

確定申告書の種類

確定申告書には大別して次の種類があります。1.確定申告書A(第一表、第二表)申告する所得が、「給与所得」や「雑所得」、「配当所得」、「一時所得」だけの人で次の(1)~(3)のどれにも該当しない人が使用する申告書です。(1)予定納税がある場合(2)平均課税の適用がある場合(3)前年以前から繰り越された純損失や雑損失がある場合2.確定申告書B(第一表、第二表)上記の1.に該当しない人が使用する申告書です。なお、次の3.又は4.に該当する場合には、確定申告書Bと3.の分離用又は4.の損失用を併用します。3.分離用(第三表、分離課税用)次の(1)~(5)に該当する場合に使用します。(1)土地建物等の長期譲渡所得又は短期譲渡所得がある場合(2)申告分離課税の株式等の譲渡所得がある場合(3)先物取引に係る雑所得等がある場合(4)山林所得がある場合(5)退職所得について申告する場合4.損失用(第四表、損失申告用)次の(1)~(5)に該当する場合に使用します。(1)その年に純損失の金額が生じている場合(2)その年の純損失の金額が課税標準となる所得金額を超えている場合(3)前年以前から繰り越された純損失や雑損失の金額の合計額が、課税標準となる所得金額(分離課税の譲渡所得等がある場合は特別控除額控除前の金額)を超える場合(4)上場株式等に係る譲渡損失又は特定投資株式に係る譲渡損失がある場合(5)先物取引の差金等決済に係る損失がある場合5.総収入金額報告書この書類は確定申告書を提出しない場合で、不動産所得、事業所得又は山林所得があり、これらの所得に係る総収入金額の合計額が3,000万円を超える場合に使用します。

2006年02月13日

コメント(0)

-

確定申告をした方が有利な人とは?

事業所得のある人、不動産所得のある人や、2ヶ所以上から給与を受けている人などは確定申告をしなければならない。これに対して確定申告しなければならないという訳ではないが、確定申告をした方が有利な人、すなわち確定申告をすることができる人というのも存在する。これらの人は確定申告をした方が有利である。この、確定申告をすれば有利な人とは、例えば次のような人である。1.税金の還付を受けるため これには、給与所得者で医療費控除を受ける場合、給与所得者で年の中途 で退職し源泉徴収税額が過納となった場合、住宅借入金等特別控除(住宅 ローン控除)の適用を受けることができる場合(給与所得者が年末調整で 同控除の適用を受けた場合を除く)などがある。 上記以外にも還付を受けるケースはあるが、これらは所得税額の年税額と 既に源泉徴収などで納めてしまった税額との差額について還付を受けるも のである。2.損失の繰越しなどをするため これは平成17年分の所得金額が赤字などの人は、確定申告をすることに より、一定の要件のもとにこれら赤字(損失)の金額を翌年以降に繰り越 せる。たとえば上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合、翌年以降3 年間に繰り越して各年分の株式等に係る譲渡所得の金額の計算上控除する ことができる。 ただし、上記文中に掲げた以外にも税金の還付を受けれる人や損失の繰越などをできる人は存在するので、注意を要する。

2006年02月12日

コメント(1)

-

所得控除の種類

確定申告時に所得の合計額から控除できるもの(「所得控除」といいます)には、次の14種類があります。1.社会保険料控除2.小規模企業共済等掛金控除3.生命保険料控除4.損害保険料控除5.寡婦(寡夫)控除6.勤労学生控除7.障害者控除8.配偶者控除9.配偶者特別控除10.扶養控除11.基礎控除12.雑損控除13.医療費控除14.寄付金控除1.の社会保険料控除は、自営業者であれば国民健康保険の保険料や国民年金の保険料などが該当しますが、今回の確定申告から国民年金保険料及び国民年金基金の掛金について社会保険料控除の適用を受ける場合には、確定申告書に支払い証明書類を添付することとなりました。

2006年02月11日

コメント(0)

-

株式の譲渡がある場合の確定申告

株式を譲渡した人は、株を譲渡したことによる損益を自ら計算して確定申告をする必要があります。(ただし、源泉徴収ありの特定口座で売った株式は申告の必要はありません。)株の取引口座は大きく分けて3つあります。1つは「源泉徴収ありの特定口座」、もう1つは「源泉徴収なしの特定口座」、最後の1つは「一般口座」です。この源泉徴収ありの特定口座以外だと、基本的に確定申告が必要となります。年収が2,000万円以下のサラリーマンのうち、給与所得以外に株の譲渡所得しかない人で、その譲渡益が20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。ただし、確定申告が免除されるということなので、申告しても構わないですが、その場合は儲けた分の税金は徴収されることとなります。

2006年02月10日

コメント(1)

-

確定申告時に所得から控除できるもの

確定申告の時に所得の金額から控除できる代表的なものに、配偶者控除と扶養控除とがある。配偶者控除とは、合計所得金額が38万円以下の配偶者(「控除対象配偶者」という)がいる場合に、所得の合計額から一定の控除額を控除できるものをいう。例えば、妻のパートによる年収が103万円以下の場合、その夫は配偶者控除を受けることができる。配偶者控除の控除額は控除対象配偶者の年齢によって控除額が変化するものの、通常38万円を控除できる。また、扶養控除とは、扶養親族がいる場合は所得の合計額から一定の金額を控除できるものをいう。ここでは扶養親族の定義は割愛するが、例えば10歳の息子がいる人は、通常38万円の控除を受けることができる。ただし、この場合も、扶養親族の年齢や条件によって控除額が変わってくるので、注意が必要である。

2006年02月09日

コメント(0)

-

確定申告の基礎知識(2)

昨日の続きです。確定申告をするにあたって収入を10種類に分けることから始めます。その収入とは、次の10種類です。1.利子収入2.配当収入3.不動産所得4.事業所得5.給与所得・・・給与所得とは、俸給、給料、賃金、賞与及びこれらの性質を有する給与による所得をいう。6.退職所得・・・退職所得とは、退職に際し勤務先から受ける一時恩給や退職金などの所得をいう。7.譲渡所得・・・譲渡所得とは、土地や建物、借地権、ゴルフ会員権、株式、車両などを譲渡したり、交換したことなどにより生ずる所得をいう。8.山林所得・・・山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のまま譲渡することにより生じた所得をいう。9.一時所得・・・一時所得とは、懸賞の賞金、福引の当せん金品、競馬や競輪の払戻金、借家人が受け取る立退き料、遺失物の拾得による報労金、生命保険や損害保険の満期保険金や返戻金による所得をいう。10.雑所得・・・雑所得とは、厚生年金・国民年金などの公的年金による所得、著述家・作家以外の者が受ける原稿料・印税、非営業用貸金の利子、還付加算金、講演料などの所得をいう。

2006年02月07日

コメント(1)

-

確定申告の基礎知識

確定申告を行う際には、まず所得をその収入を得る方法準じて10種類に分けて、それぞれの所得ごとに「収入金額」から「必要経費」等を差し引いて「所得金額」を計算する。申告書の作成にあたって区分される所得の種類は次の10種類である。1.利子所得・・・ 利子所得とは預貯金・公債や社債の利子、合同運用信託や公社債投資信託などの収益の分配による所得をいう。2.配当所得・・・配当所得とは株式などの利益の配当、公社債投資信託以外の投資信託などの収益の分配による所得をいう。3.不動産所得・・・不動産所得とは土地や不動産の貸付けなどから生ずる所得で、事業・譲渡所得以外のものをいう。4.事業所得・・・事業所得とは卸・小売業、飲食業、製造業、建設業、運輸業、サービス業といった営業を行っている人や、医師・弁護士等の自由業を行っている人、又は農業、漁業を行っている人のその営業などから生じた所得をいい、山林・譲渡所得となるものを除いたものをいう。上記のほか、5.給与所得6.退職所得7.譲渡所得8.山林所得9.一時所得10.雑所得があるが、5~10については次回説明します。

2006年02月06日

コメント(0)

-

住宅ローン控除

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)というのは、一定の要件に当てはまったときは住宅ローンの年末残高に対しての一定額を税額から差し引いてもらえる制度です。住宅ローン控除で注意したいことはいくつかあります。1.住宅ローンを繰り上げ返済した場合 ローンを繰り上げ返済したことにより、返済期間が10年未満となった場 合は、住宅ローン控除の適用はなくなります。2.住宅ローン借換えをした場合 例えばある銀行から他の銀行へローンの借換えをした場合、新たな借入金 が当初の新築等にかかわる借入金等を消滅させることが明らかで、かつ、 その借入金等を住宅の取得等のための資金に充てるなら、住宅ローン控除 の要件を満たせば、新たな借入金は住宅ローン控除の対象となります。3.所有について 住宅ローン控除の対象となる増改築等とは、自己の居住の用に供している 自己所有の家屋について行う増改築等で、一定のものとされている。すな わち、住宅ローン控除の適用は、自己所有でかつ居住する場合に限られ る。

2006年02月02日

コメント(0)

-

確定申告で還付を受けましょう(医療費控除)

いま申告できるのは、医療費控除などの還付申告なので、「医療費控除」について若干詳しく書いてみたいと思います。平成17年に歯の治療などを受けたことにより10万円超(所得が200万円未満の場合は、その所得の5%超)の医療費を支払った場合に医療費控除の適用を受けることができます。この医療費控除は年末調整で控除を受けることができないため、確定申告によって税金の還付を受けることとなります。この医療費控除は、例えばその夫の医療費だけでなく、妻や子供の医療費でもまとめて、すなわち「生計を一にする」親族のために支払った医療費もOKです。医療費控除のポイントは、税率を乗じる前の所得から控除されるしくみなので、共働きの夫婦の場合、所得の多い人が家族全員の分を負担して医療費控除を受けたほうが、この制度を有効に活用できることとなります。

2006年01月31日

コメント(0)

-

確定申告の季節です!(1)

今年も確定申告の季節になりました。申告期間は2月16日から3月15日であるが、医療費控除などの還付申告は1月から受け付けてくれる。還付申告は3月16日以降でもできるが、早めにしたほうが、早く還付される。では、確定申告をすると税金が還ってくる人はどのような人であろうか。次に掲げる人は確定申告することによってトクをする可能性がある人である。次に掲げる人は確定申告をすれば税金が還ってくる主な人である。1.年末調整をしたサラリーマンで、医療費控除の適用を受ける人2.年末調整をしたサラリーマンで、雑損控除の適用を受ける人3.年末調整をしたサラリーマンで住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受ける人(適用初年度は確定申告によって税金の還付を受け、2年目以降は年末調整で控除を受けることも可能)4.サラリーマンで年の中途で退職したまま再就職しなかった人5.年末調整の際に生命保険料控除や損害保険料控除などがもれていた人6.原稿料収入や講演料収入等から源泉徴収された税金が本来納付すべき税金より多い人7.予定納税をしたが、確定申告の必要がなくなった人

2006年01月30日

コメント(0)

-

ライブドア株の行方

ライブドア株の下落がようやく一服した。先週ライブドア株は100円近くまで一時下がったものの、その後持ち直した。これは、社長の交代が発表されたことや、現状での1株当たり純資産額以上に時価が下落(ただし今後起きるかも知れない訴訟の影響は考慮にいれないとした場合)したことによるものと考えられる。しかし、今後ライブドア株にとって影響が何といっても大きいのは、大株主であるフジテレビの出方であろう。フジテレビは昨年5月ニッポン放送買収劇和解の一環としてライブドアの第三者割当増資440億円分を1株329円で引き受けた。今回の事件で株価は大幅に下落し、27日の終値(139円)ベースで同社は254億円の巨額の含み損を抱え込んでしまった。フジテレビは動きたくても動けないというジレンマに陥っている。含み損の回避には、ライブドアに対して損害賠償請求を提訴する方法が考えられるが、訴訟を起こせば株価の一段の下落を引き起こす可能性がある。一方でフジにとってはライブドアを支援するという方法も考えられるが、新経営陣のもと、どのくらいの即効性があるかわからない。また、今後新たな不祥事の発覚があった場合、イメージダウンを被るかも知れない。というのはフジはこのまま株価が反転しないと2006年3月期での損失計上が避けられず、創業以来の赤字に転落する可能性が大きい。進むも退くも地獄といった按配である。しかし、前述のように大株主であるフジテレビの影響力は大きい。今後の同社の出方がライブドアの株価を大きく左右するのは間違いない。

2006年01月30日

コメント(0)

-

税制改正大綱が発表されました(7)

今回は、土地・住宅税制(国税)についての改正部分について見ていこうと思います。いくつか改正点はありますが、主にサラリーマン等に関係があるのは、次の点であろう。1.住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例の適用期限を2年延長する。2.給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例の適用期限を2年延長する。

2006年01月04日

コメント(0)

-

今年こそ起業のチャンスです!

あけましておめでとうございます!2006年は商法の改正があって、会社を作って活動したい人には絶好の機会が訪れます。資本金1円から株式会社を作ることができるのです。(登記費用はかかります)今年も税金やお金のことをベースにしながら、皆さんの役に立つ記事を書ければと思っております。宜しくお願い致します。

2005年12月31日

コメント(0)

-

税制改正大綱が発表されました(6)

今回の税制改正は産業競争力・経済活性化の側面から見てみよう。これは、一定の条件に合致すれば法人税等が軽減されるものである。試験研究費に係る税額控除制度の時限措置が設定された。また情報基盤設備等を取得した場合には、税額控除又は特別償却のいずれかが選択できることとした。何といっても非同族会社の役員に対する給与のうち、報酬委員会等における決定等の適正な手続きが執られておりかつ、有価証券報告書等で開示されているものその他一定の要件を満たすものは損金の額に算入できるとしている。一般に役員賞与は経費にならないのは周知のとおりである。これは非同族会社の役員に対する賞与で一定の要件に該当するものは、経費にできるということである。

2005年12月29日

コメント(0)

-

税制改正大綱が発表されました(5)

今回の税制改正には、地震などの災害に対する配慮がされているのも、1つの特徴である。国税については地震保険料控除が創設された。地震保険に加入すればその保険料(ただし年5万円まで)はその年分の総所得金額等から控除するというものである。また、既存住宅でも耐震改修をした場合、その年分の所得税の額から、当該住宅耐震改修に要した費用の額の10%相当額(20万円を超える場合は20万円)を控除することができることとした。

2005年12月26日

コメント(0)

-

税制改正大綱が発表されました(4)

今回の税制改正の目玉に所得税から個人住民税へ税源移譲が行われることにより、住宅借入金等特別控除の適用を受けている人(1999年から2006年までに入居した者に限る)は若干の注意が必要である。わかりやすく言えば、今回の改正で所得税が減る人は住宅借入金等特別控除の金額も減る可能性がある。すなわち、税源移譲により所得税に対して受けれる控除も減る可能性があるので、その減少分を個人住民税から控除できるように配慮したということである。ただし減額可能な具体的金額については、計算が複雑になる可能性があるため、専門家等に聞いた方がよいと思われます。

2005年12月25日

コメント(0)

-

税制改正大綱が発表されました(3)

今回の税制改正の基本的考え方について触れておこうと思います。1.国から地方への税源移譲 ・三位一体改革の一環としての所得税から個人住民税の税源移譲の実施 ・個人住民税は一律10%(内訳は道府県民税4%、市町村民税6%)とし た2.安全面などへの配慮 ・所得税・固定資産税における耐震改修税額控除制度や地震保険料控除制度 の創設 ・アスベスト廃棄物の安全な処理を促進するための税制上の措置の創設3.産業競争力・経済活性化の促進 ・試験研究費の増加に向けた改正 ・情報基盤強化税制を創設 ・業績連動型役員報酬の損金算入を可能とする。 ・中小企業投資促進税制の対象としてのソフトウエア等の追加 ・同族会社の留保金課税の見直し ・交際費課税の範囲の明確化 ・少額減価償却資産の即時償却の特例についての適用期限の延長4.土地・住宅税制 ・登録免許税の期限付きの軽減 ・不動産取得税の土地等の取得に係る税率の特例措置の適用期限の延長 ・住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例の適用期限の延長 ・固定資産税の2006年度から2008年度までの土地に係る税負担の調整措置に ついて、均衡化措置の構築 ・固定資産税の商業地等の宅地に係る課税標準額の上限の維持 ・固定資産税の地方公共団体の条例による減額制度の継続5.国際課税 ・非永住者制度や過少資本税制の適正化等6.酒税制度 ・酒類の分類の簡素化(4酒類へ) ・税率の所要の調整7.円滑な申告納税のための環境整備 ・相続税の物納制度の抜本的な見直し ・給与の源泉徴収票等の電子的交付 ・公示制度の廃止

2005年12月24日

コメント(0)

-

税制改正大綱が発表されました!(2)

さて、先日の税制改正大綱の続きです!先日の日記では、所得(サラリーマンの場合は給与の総支給額から経費等に相当する一定の金額を控除した後の金額をいいます)が300万円の場合の所得税は、実は改正後は減少すると申し上げました。所得が300万円の場合の所得税は、改正前(定率減税20%とします)では24万円、改正後では20万2500円となり、改正後の方が3万7500円安くなります。一方、個人住民税の税率区分は下記の通り改正となります。(改正前)所得200万円以下5%、700万円以下10%、700万円超13%(改正後)一律10%すなわち、所得300万円の場合の個人の個人住民税(ただし下記以外に所得の大小にかかわらず均等割という数千円の金額部分が加算されますが、ここでは除外して考えます)の税額は、改正前(定率減税を15%とします)では17万円、改正後では30万円となります。ここでいう所得とは所得税を計算する場合の所得と完全に一致はしないものの、話を簡素化するためにほぼ同じであると考えてよいでしょう。よって、個人住民税は13万円も増えます。結論として、所得が300万円の場合、所得税は若干減税となるものの、個人住民税が大幅に増えるため、所得税と個人住民税の合算では増税になります。このように、政府は三位一体改革(地方分権推進のために税源移譲、地方交付金の見直し及び補助金の削減・廃止により地方財政の改革・改善をおこなっていくこと)の一環として国税である所得税から、地方税である個人住民税へ税源移譲をしています。

2005年12月19日

コメント(0)

-

税制改正大綱が発表されました(1)

税制改正の大綱が発表された。今回の目玉は何といっても所得税関係の改正でである。ポイントとしては、所得税の定率減税の廃止(景気の動向によっては変更の可能性あり)と税率の変更であろう。定率減税とは、1999年に導入された、個人の所得に係る税負担の軽減策をいい、所得税では本来の税額から納税額が20%軽減(ただし上限25万円)され、個人住民税では本来の税額から納税額が15%軽減(ただし上限4万円)されるものである。複雑なので、所得税のみに焦点を絞ってみると、定率減税が廃止になると単純に20%の軽減がなくなるのであるから、その分納税額が増加すると考えられるが、まず、2006年は軽減率を20%から10%(上限12.5万円)へするということである。さらに、先ほど紹介したように2007年には定率減税を廃止するということのようだ。 同時に所得税では税率の変更もされている。具体的には次の通りである。(現行) 所得330万円以下 10% 900万円以下 20% 1800万円以下 30% 1800万円超 37% (改正案) 所得195万円以下 5% 330万円以下 10% 695万円以下 20% 900万円以下 23% 1800万円以下 33% 1800万円超 40%所得とはサラリーマンでいえば、給料の総支給額から経費相当分(大体総支給額の30%程度)として一定の金額を控除したあとの金額をいう。たとえば、所得が300万円のサラリーマンの現行と改正案の税額を比較してみると、現行では300万円に10%を乗じた30万円からその20%を減じて24万円となる。また、改正案では20万2500円となり、逆に若干の減税となる。これは、税率が上記のように変更されているからである。したがって、上記税率の変更からみれば、高額所得者層にはかなりの所得税増税となることがわかるであろう。ただ、厄介なのは所得が300万円の場合でも個人住民税は税率区分の変更により増税となってくる。したがって税金の支払いという面から考えれば、所得税と個人住民税のトータルでどうなるかを見ていく必要がある。

2005年12月17日

コメント(0)

-

明確な目的が起業での成功をもたらします

起業したいと考える人が増えている。ただ驚きなのは、その約4割の人が何をするべきかネタに困っているという。実際あるデータによると、目的が明確な起業は成功する確率が高いという。一方、目的や目標があいまいな起業は失敗が多いという。これは、ある意味当然ともいえる。やりたいことがはっきりしていれば、何を誰に、そしてどのような方法で売り込んでいくのかがはっきりしているということであり、この部分が明確でなければ無駄な営業に労力を費やすことになる。逆にはっきりしているということは、何をすべきかが頭の中で明確になっているということでもある。とは言っても、目的がはっきりしていない場合はどうすればいいのだろうか?答えは単純。はっきりするまでは起業しないことである。少し時間をかけてでも起業の目的について熟考すべきである。

2005年10月30日

コメント(0)

-

起業に役立つビジネス書

起業するにあたっては、物やサービスを販売する能力が重要である。ただし、販売していくにあたっては、誰に何を売るのかという準備、すなわちマーケティング能力も大切である。下記書籍はマーケティングの全てを把握できるようまとめられた権威ある本である。この、一冊を繰り返し読み込んで理解すれば、マーケティングの大家になれることは間違いない。コトラーのマーケティング・マネジメント

2005年10月21日

コメント(0)

-

起業に必要な能力は身に付けられるか?

起業して成功することは誰でも出来るだろうか?成功の定義は人によって捉え方が色々あるだろうが、事業を存続し、一般的なサラリーマン程度の収入を継続して得ることができることであるとすれば、次のように言えるだろう。結論から言えば、「誰でも起業して成功することは可能である」と断言する。すなわち、起業に必要な能力は身につけることができる。ただ、成功するための素養が元々身についている人と、後天的に身につけていく人と両方いることは確かである。素養が元々ある人は別にして、起業成功能力をいかにして身につけるか?それは物やサービスを他人へ売る能力である。起業したい人は半年でも、1年でもいいので就職して営業を体験することをお勧めしたい。自分で起業して会社を上場している勝ち組社長でも、期間の差はあるものの、サラリーマン時代営業を経験している人は多い。あと、必要なのは金銭感覚であろう。経理まで把握や理解をしていればベストだが、実際はそこまでは必要ない。最低、金銭感覚があれば十分であろう。営業マンと経理マンの両方を体験している人は、意外と少ない。それは、求められる性格や資質が全く違うからである。実体験に勝る勉強はない。体験したことが、起業したときに必ず生きるはずである。

2005年10月20日

コメント(0)

-

起業に必要な能力は?

起業するために必要な能力は何であろうか?何を差し置いてもまずは営業能力であろう。起業には売上げが不可欠である。自分に特殊な技術や技能及び商品をもっている場合は、他人に営業をやってもらうというケースもあるかも知れないが、レアケースである。営業だけは起業した当人がやらなければ始まらない。次に必要なのは、お金に対する感覚である。すなわち金銭の管理ができるかということである。経理処理自体は外注でもOKである。が、金銭の出し入れなどは、他人には任せづらい部分であろう。経理的な知識があれば、なお良しである。次の書籍は電車の中でも読め、マネジメントや経理の入門書として読みやすく作られている。

2005年10月16日

コメント(0)

-

起業のネタをどのように見つけるか

終身雇用が崩壊しつつある昨今、起業したいと考えている人は多い。ただ、何をネタに起業するのか迷っている人が半数弱もいるという。起業のネタに困っている人は、次の書籍の一読をお薦めしたい。この本は、本格的に起業しようという人のみならず、サラリーマンで週末だけ起業しようという人にも役立つと思う。起業のネタ!

2005年10月14日

コメント(0)

-

起業に役立つビジネス書

先日の日記でも書いたが、起業にあたって重要なのは、何をテーマに起業するかということである。金盛哲二 著 “好き”を仕事にする本は、起業テーマを選定している人にとって、ヒントになる内容が書かれている。読んでみるとよりやる気になっている自分に気づくであろう。

2005年10月10日

コメント(0)

-

起業のネタをどうやって見つけるか?

起業したいという人は多い。巷では週末起業などどいう言葉もはやっている。がしかし、何をテーマに起業したら良いのかわからない人も多いのでは、と思う。ここが一番大事な部分である。まず、自分の今までの仕事や趣味を棚卸してみよう。その中で、得意なこと、やっていて楽しいことを選んでみよう。この選定にあたっては、興味のあることや好きなことを最優先すべきである。得意なことは2番目だ。やっていて楽しいと思える、ワクワクできることがベストである。なぜワクワクできることや楽しいと思えることを最優先するかといえば、これが最終的に売上げをあげれるか否かに直結するからである。小さな企業は売上げが全てだ。本人が楽しんでやっていれば、自然にそこに人が集まり、売上げが上がるであろう。つまらなそうにやっている人から、誰が物やサービスを購入するだろうか?

2005年10月04日

コメント(0)

-

起業で失敗しないようにするためには?

起業して、会社を起こして失敗するとは、どのような状態を指すのであろうか?起業はしたいけれども、失敗はしたくないという人は多いと思います。よく、「事業に行き詰って倒産した」、などど表現されますが、実際は事業に行き詰るということはないと思います。お金に行き詰っているだけです。すなわちお金をうまく回せれば、事業に行き詰るということはまずあり得ません。例えば毎年赤字の会社があったとします。でも、社長なりがその赤字を補填できてしまうほどのキャッシュを個人で持っていれば会社は存続できます。言い換えれば事業は継続できるのです。会社が倒産してしまうのは、金融機関など他人から事業資金を借り入れて、売上げが上がらないなどの理由により借入金の返済ができなかった場合です。ある事業をやってみてうまく売上げがあがらなければ、他の方法を考えればよいのです。だからアイデアが続く限り「事業に行き詰るということはない」のです。お金に行き詰ってしまわないようにすれば、永遠に事業は継続することができるのです。お金に行き詰るのと事業に行き詰ることを混同しないことが重要です。

2005年10月03日

コメント(0)

-

資金不足の場合はどうするか?

起業において、商品の販売を行う場合、資金が少ないケースはどのように対応すべきか?まず、資金が少ないということであるから、店舗を持たないということが考えられる。さらに店舗を持たないで、在庫も持たなければ開業資金は少なくてすむ。すなわち金銭的なリスクは最小限に抑えることが可能となろう。企業の倒産は借入金等の返済が滞ることによるのが大半であるから、当該リスクも減少する。しかし、お金の面では行き詰らない、すなわち倒産のリスクが少ないといっても、店舗を持たなければ店の存在を知ってもらうことから始めなければならず、売上げを計上することは非常に困難だ。店舗があれば立ち寄ってくれる人も居るだろうし、存在すること自体がPRとなる。これは顧客が商品の購入にあたって自分の店舗を選択してもらうというプロセスの一段階前の話であり、無店舗の場合は大きなハンデを背負っている。まずは自分の店舗が存在することを知ってもらうこと、そして記憶にとどめてもらうことが肝要だ。これには、店舗の特徴すなわち個性を前面に押し出すということが1つの解決策となろう。思い切ってターゲットとする顧客層を何らかのキーワードで絞りこむのである。狭い範囲で勝負する、それが資金力が小さな企業が他の企業と伍してやっていく秘訣である。

2005年09月30日

コメント(0)

-

起業にあたって重要なことは何か?

先日の日記では自らの持つ商品やサービスいかに購入してもらうか、ということについて書いた。起業家はこの命題に意識を集中しなければならない。すなわち、いかにして販売するかということと資金繰り以外の部分についての作業などについては、場合によっては外部委託することも検討すべきである。それくらい拡販をし固定客をつかんでいくことは重要である。今日は、商品や製品などを販売するケースについて考えてみようと思う。(サービス業の場合は後日)私はテニスが趣味なので、仮にラケットショップをやることとした場合、まず店舗を持つか持たないか、仕入先はどこにするか、などこれ以外にもたくさん決定しなければならないことがある。この内容については今回は省略するが、何よりもこれらを決定する以前にこれら商品をどのようにして買ってもらうかが重要である。言い換えれば、他店からではなく、自店から購入してもらうようにするにはどうすべきか?ということである。自分のショップなり店舗の特徴を出すことが大切である。他店とどこが違うのかアピールできるかである。それは商品の価格でも良いし(ただし中小企業は仕入れ価格は大規模店と比較すれば不利なことが多いため、この優位性を打ち出すことは実際は難しいと思われるが)、アフターサービスでも構わない。店舗がある場合は、店舗自体の雰囲気が良いなどということもアピールポイントとなろう。大事なのは、顧客の要求しているものに気づいてそれを欲しいタイミングで提供できるかである。

2005年09月26日

コメント(0)

-

起業するにあたって2番目に必要なことは何か?

先日の日記で、起業するにあたってまず重要なことは、自分の仕事や趣味などにおいて、自分がやってきたことを棚卸することと書いた。当然、起業にあたって未知の分野に挑戦することがダメというわけではない。ただし、未知の分野に挑戦する場合はそれなりのリスクがある(すなわち成功するまでの時間がかかる)と思われるので、ある程度の生活資金のストックを多めにする必要があろう。起業にあたってどのような組織形態(株式会社にするか等)にするかという問題についても先日の日記に記入したが、本来はまず起業は個人事業で行っていくべきであると思う。すなわち、まずいかにして売上げという収益をを計上するかということが最も大事であるからである。法人化を考慮するのは、一定の売上げを計上できてからでも遅くはないと考える。売上げを計上するにはどうしたら良いか?商品を、製品を、サービスを継続的に消費者などに購入してもらうにはどのようにすべきであるか?起業するにあたってはいかに利益をあげるかということが最終目的であるが、売上げと言う収益を計上できなければ、収益から費用を差し引いた残額である利益を計上できるはずもない。いかにして、自分の持つ商品やサービスを購入してもらうか、起業家はこの命題に意識を集中すべきである。

2005年09月23日

コメント(1)

-

起業するにあたってまず行うことは何か?

起業にあたってまず行うこと、重要なことは何か?それは自分の得意分野で勝負することである。まずは、仕事でも趣味でも自分のやってきたことを棚卸すべきである。この棚卸にはじっくり時間をかけるべきである。起業するテーマ大きく分けると、商品を販売するか、サービスを提供するかということになろう。ここで1つの問題が起きる。常にではないが、商品の販売をしようとする場合は、サービスを提供する場合よりも開業資金が多くなる確率が高い。したがって、開業資金がなく商品の販売をしようとする場合は在庫を抱えるということは難しくなる。ただし、書籍などのように大半が委託販売というケースもある。したがって、開業に当たっては、まず得意分野の起業テーマを選択すること、次に自分の手持ち資金と相談し、開業スタイル(店舗を持つか、無店舗でネット販売等を行うか等)を選定する事が肝要である。

2005年09月21日

コメント(0)

-

起業に適した会社形態は?

少人数での起業に適した会社形態は何であろうか?商法改正により、有限会社が廃止せれることとなった。従って、現状では次の方法が考えられる。1.当面は個人事業のままとし、来年の商法改正後に少額の資本金で株式会社を設立する。来年の改正商法適用後は、1円の資本金で株式会社が設立できる。(現在で言えば、有限会社を設立する感覚であるが、有限会社という概念がなくなるため、株式会社となる。)2.しばらく様子を見て、合同会社、有限責任事業組合(LLP)の設立を考える。これらは新しく導入される会社形態である。株式会社などど比較すると定款などの内容をある程度自由に決めることができる。ただし、いずれ会社を大きくするなどを考慮すれば、株式会社の形態がベストであろう。

2005年09月20日

コメント(0)

-

マーケティングのプロセス

現代のように物を作ったら売れるわけでない時代には、マーケティングの重要性が増している。マーケティングとは、価値を創造し、提供し、他の人々と交換することを通じて、個人やグループが必要とし欲求するものを満たす社会的、経営的過程である。マーケティングの一般的なプロセスは、まずマーケティング環境分析を行うこと、次に標的市場を選定すること、さらにマーケティングミックスの最適化という手順を踏む。マーケティング環境分析とは、企業の置かれている状況と、今後起こりうる環境変化を分析する作業である。また、標的市場の選定とは環境分析で得られた情報を基に市場の細分化を図り、そこから標的市場を選定することをいう。さらにマーケティングミックスの最適化とは選定された標的市場に対し、企業がマーケティング目標達成のためにさまざまな手段(価格、製品、プロモーション、流通など)を組み合わせていく段階を言う。

2005年09月14日

コメント(0)

-

事業活動を決定する際の重要事項は

経営戦略上、経済状況などの外部環境と企業内部における強みと弱みを把握したら、事業領域を決定することとなる。事業領域で決定されるのは、次の3つである。1.顧客は誰かということ(顧客ターゲットの決定)2.顧客のどのようなニーズに向けて製品等を提供するかということ(顧客ニーズの把握と提供物の決定)3.どのような技術を使うか(独自技術の把握)これらは、あくまで市場をもとに決定されなければならない。株式投資などの際にも、上記スタンスで新規事業などが決定されているかどうかを把握できれば理想的な投資ができるであろう。

2005年09月13日

コメント(0)

-

自民党が大勝した意味

今日は、選挙のことについて書いてみます。自民党が選挙で圧勝した。自民党にこれだけの支持が集まったのはなぜだろうか?私は、ズバリ「官」の改革によるスリム化を国民が期待したためだと思う。ここ数年間で民間企業のリストラが一巡し、企業業績も復活してきた。ところが、「官」の部分については赤字がなかなか減らず、国債などの借金によって賄っているのが現状である。すなわちこのままいけば「官」部門の財政的な破碇する危険性がある。したがって「官」部門のスリム化が急務なのである。国の財政が破碇すれば、一番怖いのは強烈なインフレである。以前のアルゼンチンのように通貨の価値が大幅に下落することは、経済に打撃を与える。そのような事態に陥れば貯蓄も大幅に目減りしてしまう。とにかく早く改革に邁進して欲しいものである。

2005年09月12日

コメント(0)

-

株式投資の意味

株式投資とは、何を目的にすべきか?という課題がある。株式投資は原則としてその会社のオーナーになるという意識を持つべきだと思っている。この視点は、会社の価値をいかに判断し、今後価値が上昇しそうな株式に投資するということである。この考え方は、株式投資を長期的な視点で見るということに通ずる。財務諸表だけでなく、トップの考え方や事業の方向性などを総合的に判断して投資できればよい結果がでるであろう。財務諸表のみならず、事業の内容や方向性を総合的に考慮し将来性を判断できるようにしたいものである。

2005年09月10日

コメント(0)

-

株式投資に必要な情報ツールはこれ!

株式投資を行う個人投資家が増えつつある。インターネットの普及により機関投資家と個人投資家の情報収集力の差は縮まってきている。株式投資情報収集は次のページを参考にすると良いであろう。1.Yahoo!ファイナンス2.MSNマネー3.インフォーシークマネー4.NIIKEI NET マネー情報5.四季報情報サービス6.帝国データバンク7.日経IR情報8.ネット証券(1)イートレード(2)マネックスビーンズ(3)カブ・ドットコム証券(4)松井証券(5)楽天証券(6)ライブドア証券(7)Meネット証券

2005年09月08日

コメント(0)

-

ネットビジネスの成功の秘訣

ネットビジネスで成功する秘訣はあるのだろうか?ネットビジネスでの成功例を比較してみると、ある共通点が浮かびあがってくる。その、共通点とは、1.従来からあったビジネスをインターネットに新たに乗せたものであること2.経験を生かしていること(得意分野であること)3.顧客のニーズに柔軟に対応していること例えば骨董品をインターネットで販売し、成功している人もいる。これらの人は、骨董品についての知識や販売経験があり、従来からあったその販売をインターネットという新しいインフラを利用して成功を収めているわけである。先日の日記にも書いたとおり、インターネットの商売で成功する割合は一説には2%であるという。一見成功確率が悪いように見えるが、この2%に入ってしまえば、圧倒的な成功を手にすることができる。すなわち、インターネットは従来のビジネスモデルより、勝ち負けがはっきりし、勝ち組が少数である代わりに勝ち組(この言葉はあまり好きではありませんが、説明上使います)に入ってしまえば圧倒的に勝利できるビジネスモデルである。

2005年09月07日

コメント(0)

-

アメリカンテニスの極意

最近、新しいテニススクールに行ってみた。そのテニススクールの教える打ち方はいわゆるアメリカンテニス(と私は勝手に言っている)である。以前からいくつものテニススクールを渡り歩いてきた私が感じているのは、フォアハンドの場合、どのテニススクールでも打つ前にネット対して横向きに体を向け、イースタングリップを基本として打点はへそのちょっと前が基本と教えられてきた。しかしアメリカンテニスは違う。ラケットはやや厚めに握る。そして、野球で言うアンダーハンドピッチャーがボールを投げるがごとく、ラケットヘッドを縦に振る感覚で振るのだ。こうすることによって、少ない力でボールにスピンがかかりながら飛んでいく。からだの向きはオープンスタンスでネットに正対したまま上半身だけひねってもいい。これは、アメリカらしいものすごく合理的な打ち方だ。是非この打ち方を身に付けたいと思っている。

2005年09月05日

コメント(0)

-

株式投資に重要な指標

株式投資を行うにあたって一番代表的な指標は、PER(株価収益率)とPBR(株価純資産倍率)であろう。PER(株価収益率)とはPrice Earnings Ratioの略で、株価を1株あたり利益で割って計算する。PERは、株価が1株当たり利益の何倍まで買われているかを意味している。PERはあくまで相対的な指標であり、絶対的な基準はない。日経225銘柄の平均PERは50倍前後で、一般的に10~20倍程度であれば割安とされるが、業界によっても異なってくる。PBR(株価純資産倍率)とはPrice Book Value Ratioの略で、株価を1株あたり株主資本で割って計算する。PBRは企業が解散した時の価値(株主資本)と比較して株価がどこまで買われているかを表している。したがって、PBRが1に近づけば近づくほど株価は底値にあると判断できる。これらの指標を分析して有用な銘柄に投資して成功を収めましょう。

2005年09月04日

コメント(0)

-

ネットビジネスで成功する確率は2%?

ある本によれば、ネットビジネスで成功する確率は2%程度であるという。100人ネットビジネスに参入しても、事業として成立させることができるのは、たった2人であるのが現実であるという。ネットビジネス花盛りである。書店などにもネットビジネスで儲けようなどのタイトルを付した本が並んでいる。ネット長者などど取り上げられる人達がいる一方で、大半の人が事業として、すなわちそれ自体で生活できるという域に到達せず、挫折していく現実がそこにはあるのだと思う。しかし、この数字は現実を正確に反映しているとも思うのである。ネットビジネスを立ち上げるのは、経費等があまりかからない。パソコンが使えれば、参入が容易である。すなわち、参入障壁が低いということであり、競争が激化し、その結果として2%という低い数字がでているものと推察される。話はそれるが、2%という数字は以前の司法試験の合格率くらいである。成功するためには、この現実的な数字を受け入れながら、努力・研鑽を続けなければならない。継続は力なりである。

2005年09月03日

コメント(0)

-

事業の本質は何か?

事業の本質は何であろうか?事業の目的は企業の外にある。事業の目的としての定義はただ1つしかない。これは、顧客を創造すること、である。だから、顧客にとって価値があると考えるものが重要である。顧客が事業の土台であり、事業の存在を支える。これにより、企業にとって重要な機能が2つある。これは、マーケティングとイノベーションである。マーケティングは顧客の視点からみた全事業である。また、イノベーションとは、より優れた、より経済的な財やサービスを創造することである。起業家は顧客が価値があると認めるものを創造しなければならない。この価値を創造し続けることが、売上げを安定させるのだ。

2005年09月01日

コメント(0)

-

好きを仕事にできれば成功する!!

自分の好きな分野で起業したい、と考える人は多い。例えば自分の趣味がそのまま仕事にできたら、どんなにいいだろうか。しかし、趣味で起業しようとする場合問題となるのは、軌道に乗るまでどのようにして食べていくかという、お金のことであろう。大半の人はこの点で引っかかって起業をあきらめてしまうこととなる。米国でビジネススクールの卒業生にある調査が行われた。ある年の卒業生1,500人のうち、高給の職業に就いた卒業生は1,245人と83%にのぼった。一方、残りの255人は、お金のことは何とでもなると考えて、自分のやりたいこと、好きなことを選んで、職に就いた。そして20年後、その卒業生のうち、101人がビジネスや起業で成功し、富を築いていた。「高給」を選んだグループ、「好きなこと」を選んだグループ、それぞれ何人ずつ成功者を出したかわかりますか?その答えは1:100で、「高給」グループからの成功者はわずか1人で、「好きなこと」グループからの成功者は100人にもなったとのこと。これは、1つの大事なことを示唆している。将来、好きなことをすることができるように、現在は別の仕事をしてお金を貯めている、とか、まずはお金を貯めて、貯金ができたら好きなことをやるというのは一見正解であるように思えるが、実は遠回りである可能性が大である。好きなことは今すぐ収入になる、ならないにかかわらず、今すぐ始めるのが近道である。確かに、全ての人が収入をすぐ得ることは難しい。が、どこかに突破口があるはずである。その可能性を徹底的に考え、実行していくことが大事なんだと思う。

2005年08月31日

コメント(2)

全130件 (130件中 1-50件目)

-

-

- 株式投資でお小遣いを増やそう

- 11/1/(火)日経平均はどう?下がる…

- (2025-11-20 14:47:13)

-

-

-

- ビジネス・起業に関すること。

- ファジーについて考察します。

- (2025-11-20 07:39:53)

-

-

-

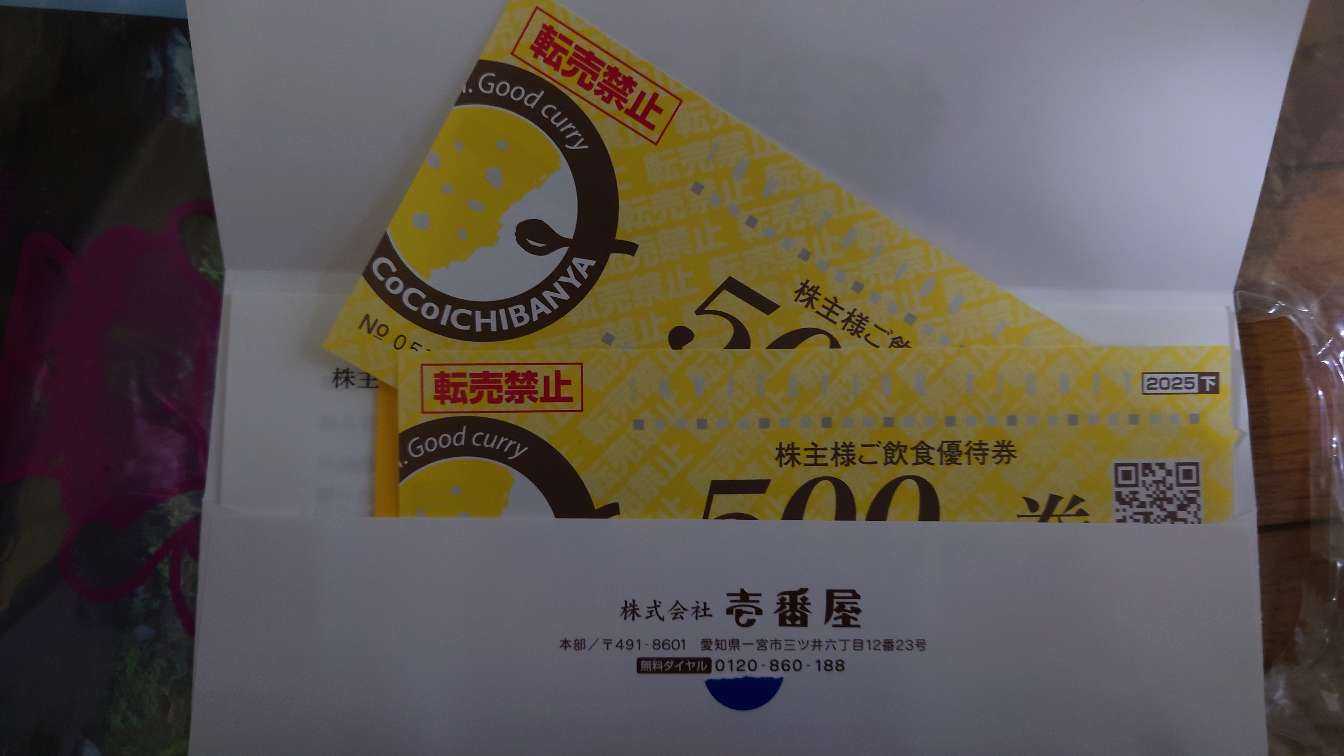

- 株主優待コレクション

- 壱番屋から株主優待券が届きました。

- (2025-11-19 23:37:42)

-