2025年03月の記事

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

「ウォーレン・バフェットはこうして最初の1億ドルを稼いだ」(グレン・アーノルド著)ダイヤモンド社

原題は「The deals of Warren Buffett / The first $100M」。2017年にイギリスで発行されている。日本語版は岩本正明氏の翻訳で2018年3月に第1刷が発行された。ウォーレン・バフェットが初めて株を買ったのは彼が11歳の時。その時の貯金は120ドル。それからおよそ40年後に1億ドルの資産を築くに至る投資の歴史を、この本では22の投資案件で紹介している。【目次から】第1部:投資家バフェットの足跡を追う第2部:ヤング・バフェットの22の投資★バフェット11歳。はじめての株★企業を分析するために週末に会社を訪問★間違いを犯さない投資家はいない。バフェットの2つの失敗★干し草の山の中から一本の針を探せ!★会社を変革するため株式を大量取得★チャーリー・マンガー登場★勝算が高いときは集中投資せよ★グレアムよりもフィッシャーやマンガー★「とんでもなく愚かな」決断★バークシャー・ハサウェイの偉大な企業への第一歩★定量的要素だけでは十分ではない★熱心なコストカッターは素晴らしい★お金を稼ぐことが一番ではない。人間関係が重要なのだ★傑出した会社に適正価格で投資せよ★投資で負けて、栄誉を得る★バークシャー・ハサウェイが強力な持ち株会社に変ぼう★買えない時期には何をするべきか?★新たな巨額の運用資金を手に入れる★天井知らずの価格支配力★新たな投資哲学、ここに極まる★社内の資源を賢く活用 ミニ・バークシャーへ変ぼう★すべての企業をバークシャー・ハサウェイに【感想】読んでみて特に印象的だったのは…・バフェットは数字で表せるものだけで投資の可否を判断しない。企業のブランド力や顧客の忠誠心、そして経営者の人柄など定性的な要素にも重きを置いている。・バフェットはデイトレーダーのような短期の売り買いはしない。長期投資を基本に企業価値を高めることを重視している。ざっとこんなことが書かれていて、読み進むうちに心の中に安心感が漂ってきた。僕はほんの少し株を持っているだけなのだけど、銘柄を選ぶ時の判断基準は「100年後もあり続けて欲しい会社かどうか」だけしかない。当然大好きな会社の株なので、基本的に買った株は長く持っている。そのあたりはバフェットさんの考え方とほんの少しだけ近いかも!と思い嬉しくなった。一方でバフェットさんとの大きな違いは、投資額。彼のように投資先の経営に影響を与える規模ではまったくない。(正直に言えば、お小遣いの余りを貯めて、たまに買っているだけ…)そして僕は、企業価値を定量的に把握する知識を持ち合わせていない。(この違いは致命的、との自覚はある。定性的な要素が大事とは言っても、数字が読めないのはさすがにマズイ。)と、こんな感想を持った。

March 28, 2025

コメント(0)

-

3月のいろは坂、雪は…(栃木県日光市)

2025年の3月半ば、雪の残る「いろは坂」を上って中禅寺湖を目指した。スタッドレスを着けているとは言え、勾配とカーブがきついワインディングロードは未体験。雪が積もっていませんように、路面が凍っていませんように、と何日も前から祈りつつ、結果、この日はまったく問題なく走ることができた。上りの終点に近い明智平に、休憩用兼展望用と思しき駐車スペースがあったので、一度車を停めた。この日は坂の下、日光東照宮あたりにもまだ残雪がたくさんあったけど、いろは坂の除雪は全線で行き届いていた。路面も乾いていて、走っていて怖さは感じなかった。ただ、道路脇には除雪で寄せられた雪があるので、通常は2車線のところ、多くの場所で道幅は1車線程度になっていた。つまり追い越しはできない。前が詰まっても流れに身をまかせ、後ろの車がグイグイ来たら広いところで先に行ってもらう。そんな感じだった。ちなみに、明智平の駐車場にあるトイレは冬場は使用禁止になっていた。あと5分も走れば中禅寺湖畔の街に着くので大きな問題はなさそうに思えた。参考まで、この駐車場のすぐ近くにはロープウェイの乗り場もあった。ロープウェイに乗るか乗り場の有料駐車場を使う人ならそちらのトイレを使うこともできる。これが明智平ロープウェイ。往復1,000円。奥に見えるのが男体山。5分くらいで到着する上の駅には展望台があって、中禅寺湖や華厳の滝、男体山などが一望にできた。

March 23, 2025

コメント(0)

-

仙台の旧町名「南六軒丁」(今の青葉区五橋二丁目、片平二丁目、土樋一丁目)

かつての町名、南六軒丁(みなみろっけんちょう)があった場所に行ってみると、東北学院大学のシンボル的な古い建物が建っていた。この建物から南六軒丁の通りを挟んで北側には、少し前まで東北大学の片平キャンパスが殺風景な感じで見えていた記憶があるが、行ってみると東北学院大学のホーイ記念館が建っていた。ぱっと見、「ボーイ(Boy)記念館」と読めて、女人禁制の建物…?と勘違いしたが、記念館の中には女性を含めてたくさんの学生たちが勉強しているような、思い思いに過ごしているような、そんな姿が見えた。学校創設の立役者の一人が「ホーイ(W. E. Hoy)」というお名前だったらしい。ホーイ記念館ができて「南六軒丁」は今や東北学院大学の構内道路の様になっているが、この町名が消えたのは昭和45年2月の住居表示の時。今は仙台市青葉区五橋二丁目、片平二丁目、土樋一丁目のそれぞれ一部になっている。〔参考:仙台市「歴史的町名復活検討委員会報告書(平成21年1月)」より〕仙台市HP「道路の通称として活用する歴史的町名の由来」では《南六軒丁》を次のように説明している。・片平丁の南端から田町に続く丁で、大身屋敷が6軒あったことに由来するという。・「封内風土記」では、片平丁末と記す。・宮町南東の北六軒丁に対し、南六軒丁という。通りの西端あたりの大学敷地内に、古い洋風の家屋が見えた。宣教師の家だったのだろうか。「南六軒丁」は赤のラインのあたり。

March 18, 2025

コメント(0)

-

福井藩上屋敷(龍ノ口)跡(千代田区丸の内)

皇居のすぐ前、パレスホテルの近くに福井藩上屋敷跡と書かれた説明板があった。「福井藩…。なぜこんな超一等地に福井藩…?」と、歴史に疎い僕はまず思い、説明板を読んでみた。「寛永十年(1633)に江戸城本丸大手門の前に建てられた越前福井藩主・松平忠昌(まつだいらただまさ)の上屋敷跡。広大な敷地に桃山風の豪壮な建物が建っていましたが、明暦の大火により消失(後略)」松平…と言えば、おそらく徳川家の親族。だとすれば福井藩のお屋敷がこの場所にあったことも理解できる。福井市立郷土歴史博物館の資料には次のような解説があった。「慶長5年(1600).関ヶ原の合戦で東軍が勝利すると、天下人、徳川家康は次男の結城秀康(結城城主、10万1000石)に越前国(68万石)を与え親藩福井藩が創設された。(中略)大坂の陣で活躍した2代忠直以降の藩主は、代々松平の姓を称した。(中略)寛永元年(1624)に(中略)高田藩主であった忠直の弟忠昌が越前に入封した。忠昌は北庄を福居(後の福井)と改めた。(中略)家康の次男秀康を初代とする越前松平家は、御三家、御三卿を除く、徳川将軍家の親族として「御家門(家門)」と称し、その筆頭として格式を重んじられた。」〔展示解説シートNo.133(令和2年7月)「福井藩と城下町」より〕要約すると、福井藩は家康の次男が藩祖で、この上屋敷の主・松平忠昌は家康の孫。そして越前松平家は徳川将軍家の御家門の筆頭だった、ということになると思う。知らなかった…。関ヶ原で勝ったとはいえ、まだまだ大坂への警戒が解けない。だから家康は福井を重視したのかな。そんな推測をこの屋敷跡でしてみたけど、この続きは実際に福井の町を歩きながら楽しみたい、とも思った。福井県はこれまで敦賀と小浜に行っただけなので、今度は福井市などほかの町にも行ってみたい。ぜひ。

March 13, 2025

コメント(0)

-

「金持ち父さんの金持ちになるガイドブック」(ロバート・キヨサキ+シャロン・レクター)筑摩書房

この本はおよそ20年前に書かれている。(2004年発行)以前、ロバート・キヨサキさんの自信満々の話しぶりを何かの動画で目にしたことがあり、自信に溢れている理由が知りたくて、今回この本を手に取った。目次には次のような文字が並んでいる。「億万長者になりたくないのは誰?」/けちになることの値段/間違いの値段/教育の値段/クレジットカードを切り刻むことの値段/あなたは本当はどれくらいの借金をしているか?/変化の値段/お金の面での「成績表」を立て直すことの値段「値段」というワードが目立つこの本を強引に、かつ勝手に数行にまとめると、次のようになると思う。・金持ちになるためには努力や度胸や覚悟を含めて、コストを負担しなければ金持ちにはなれない。タダで楽に手に入るものはない。・同様に金持ちになるチャンスを放棄している人には機会損失というコストが発生している。臆病な先入観や怖れに縛られた結果、得られるはずの利益を逃している。冒頭から数十ページは、金持ち父さんとキヨサキさんの会話が続き、第三章に入ってから徐々に話が具体的になっていった。その一部分をざっくりと書いてみる。・これまでは雇用者が被雇用者の年金に責任を持っていたが、これからは被雇用者が自分の年金に責任を持たなければならない時代だ。・金持ちを目指すなら、自分の財務諸表を作り、定期的にプロ(他人の目)のチェックを受けることが有効。・私たち(キヨサキ夫妻)の収入のうち、勤労所得(給料)は1割に過ぎず、不労所得(賃貸収入と印税)が7割、ポートフォリオ所得(株や不動産投資からの収入)が2割を占めている。・賃貸用不動産を買うために借金をして、借家人の賃料で借金を返す流れができれば、それは「いい借金」。自分の稼ぎで返さなければならないなら、それは「悪い借金」。金持ちは貧乏な人より借金をしているが、自分の金で返済しない「良い借金」で更に金持ちになっている。・自分が住む家を買ってもそれは財務諸表上の資産にはならず「負債」となる。賃料を得られる家を買えば、その家は「資産」となる。これはほんの一部。他にもたくさん書いてある。不動産への投資を重視しているところが、僕自身まだ十分に腑に落ちていないけれど、今まで考えたことがなかったことがいろいろと書かれていて面白かった。

March 8, 2025

コメント(0)

-

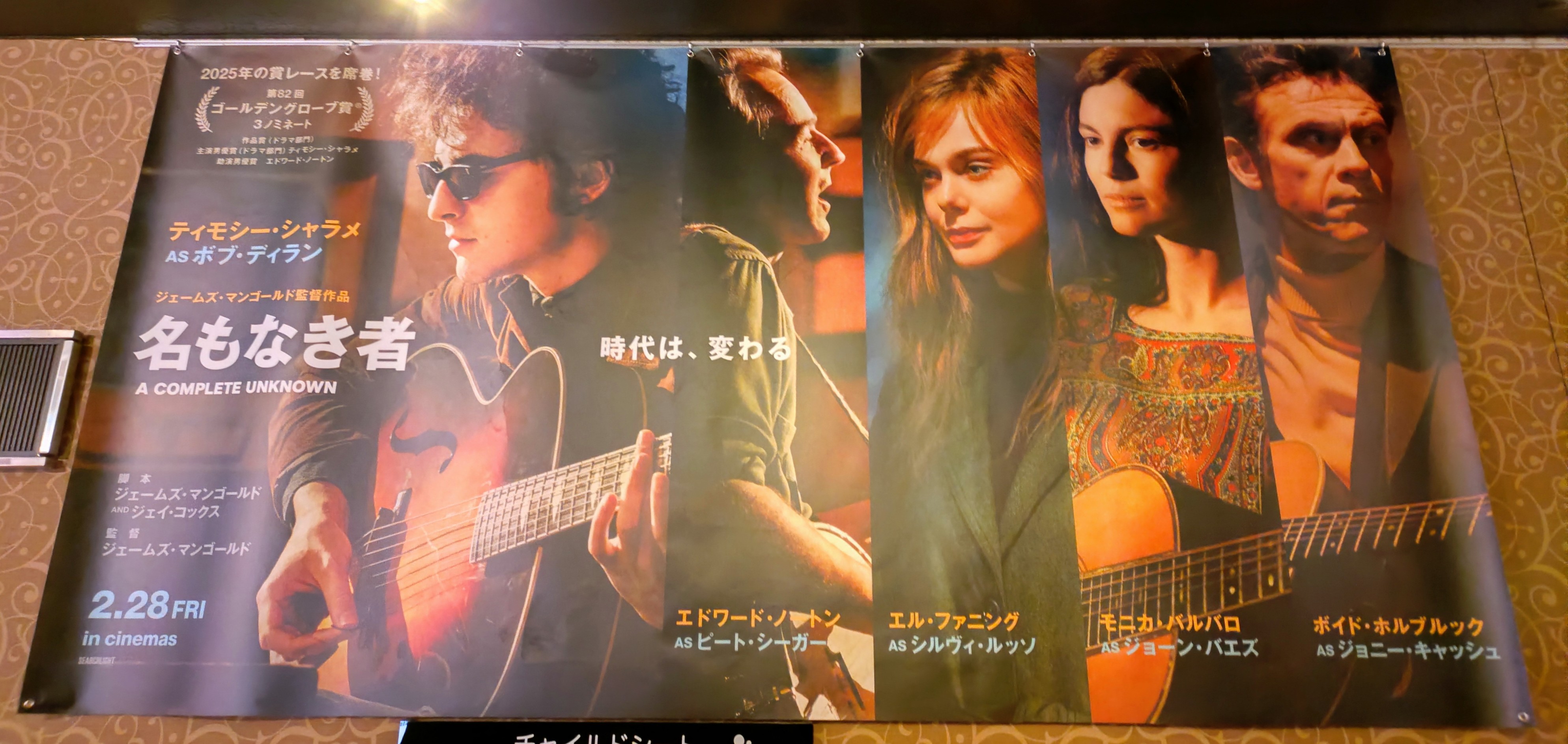

映画「名もなき者/A Complete Unknown」【感想】

原題は a complete unknown。邦題は「名もなき者」。フォークシンガーの枠、フォークソングの枠には収まりきらなかった天才ミュージシャン ボブ・ディランの生き様が描かれていた。封切り後最初の週末だというのに、映画館の座席は空いていた。すごい力作なのにもったいないな…と思った。上映時間は約2時間半と比較的長めながら、ボブ・ディランの楽曲がふんだんに盛り込まれているこの映画、長いと感じることはなかった。ディランの歌詞の意味するところやその深さにも改めて感動した。現実世界ではこの週末、ロシアの侵攻に苦しむウクライナの大統領がホワイトハウスを訪問し、アメリカの大統領と副大統領、そして政権に近い記者から寄ってたかって罵倒された。助けて欲しければ利権を寄こせ。お前らに選択肢はない。助けてもらっているくせに感謝が足りない。お前の態度はアメリカに対して無礼だ…。超大国アメリカのトップが小国のリーダーに浴びせかける罵詈雑言の数々には吐き気すら感じた。そして今日、映画の中にはボブ・ディランの「ライク・ア・ローリング・ストーン」が流れていた。路上の貧しい人たちを散々蔑んできた金持ちが今やすっかり落ちぶれて、ディランがそのかつての金持ちに「今の心境はどうだい?」と尋ねる。そういう歌。アメリカに落ちぶれて欲しいとは露ほども思わない。だけど今のアメリカ新政権の有頂天ぶりは度が過ぎているのではないだろうか。自分と自分の支持者、取り巻きだけを厚遇しようとする政治の先には腐敗と混乱しか見えない。ボブ・ディランは今、何を思っているのだろう。彼の言葉が聞きたい。彼の歌が聴きたい。今すぐに聴きたい。

March 3, 2025

コメント(0)

全6件 (6件中 1-6件目)

1