2025年04月の記事

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

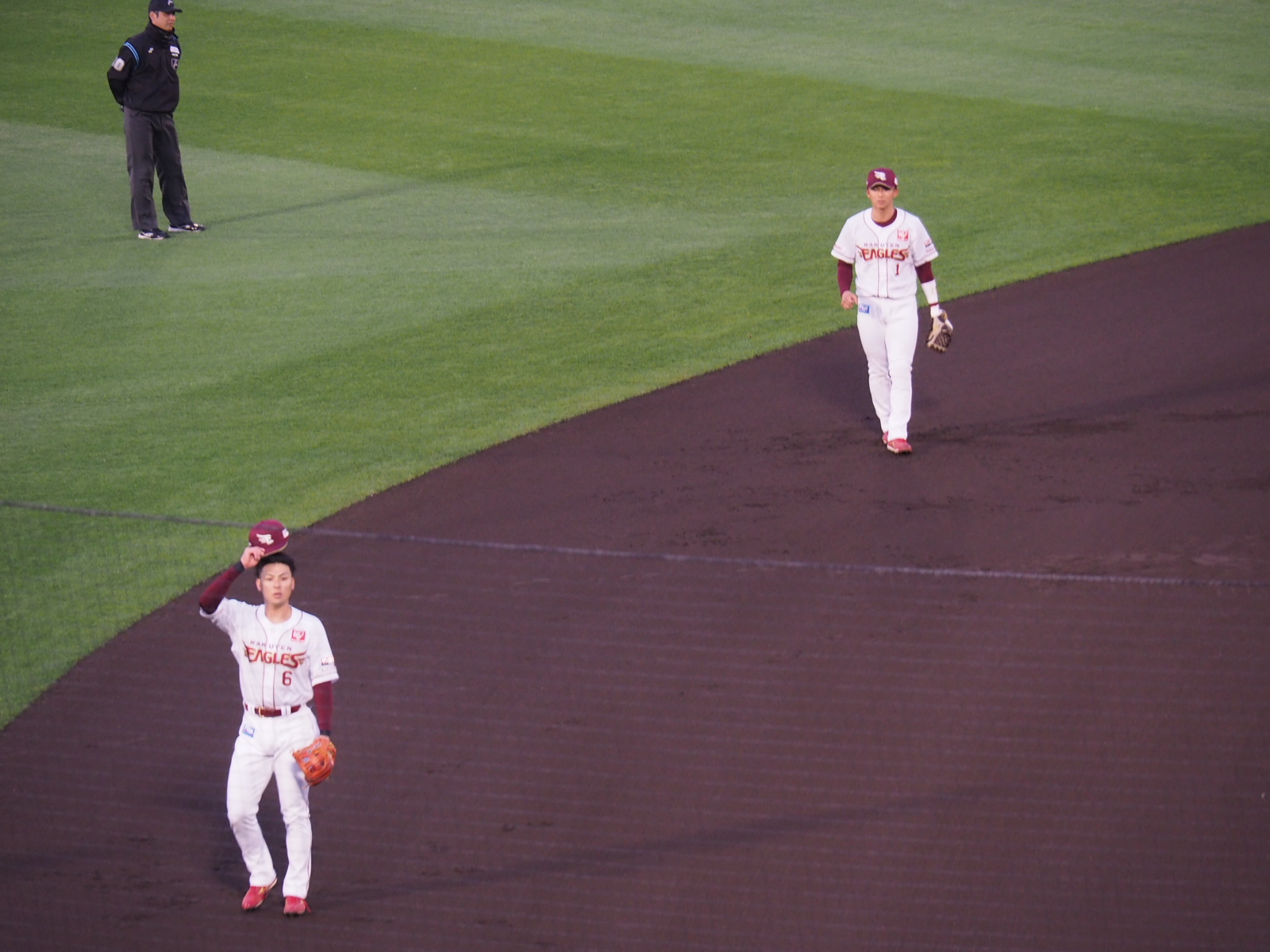

投手戦(楽天✕ソフトバンク。内野席三塁側上段から)

今回の席は三塁側内野席。だけど「上段」。なので、今日は球場全体を見渡しながらのんびり試合を眺めよう、というモードで球場に入ったけど、座ってみると…選手が近かった。初回の守備についた村林一輝選手(サード)と宗山塁選手(ショート)。ちなみに二塁塁審は白井さん。イニング間の宗山選手。子どもたちに教えているかのような腰の落とし方と右手の添え方。宗山選手自身、格好つけずに何万回もこの基本動作を繰り返してきたのだろう。頭が下がる思い。夜は照度が足りなくてピンボケになってしまうけど、これも宗山選手。テレビで観るとまだ可愛い感じにも見えるけど、直に見るとふてぶてしさを感じるくらい堂々としていた。試合は8回を終わっても両チーム無得点。楽天・早川とソフトバンク・有原の我慢比べのような息詰まる投手戦だった。ピンチを乗り切ってグータッチするバッテリーも、自らマウンドに駆け寄って気合を入れる監督も、投手と二遊間のサイン交換も、捕手から内野陣への守備体系の指示出しも、選手たちの動きがいろいろクリアに見えたし、一塁ベンチの声もはっきり聴こえた。座席から少し広角で撮るとこんな感じ。この日も試合開始直後の夕焼けがきれいだった。

April 28, 2025

コメント(0)

-

「ケインズ 危機の時代の実践家」伊藤宣広著(岩波新書)

著者は、現代経済思想史を専攻する大学教授。この本は2023年に第1刷が発行されている。【目次より】初期のケインズ/第一次世界大戦と対独賠償問題/イギリスの金本位制復帰問題とケインズ/大恐慌とケインズ/『一般理論』とその後【感想など】第一次世界大戦の敗戦国ドイツに過酷な賠償金を課すことは現実的ではない。ケインズはそう主張したが、戦勝国側は彼の考えを受け入れず、その結果巨額の債務を背負い、戦勝国の奴隷と化したドイツでは、その後ナチスが台頭した。本書が紹介するこの一例を読んだだけでもいろいろと考えてしまった。ナチス台頭の反省から、敗戦国が「窮鼠猫を噛む」状況にならないように、第二次世界大戦後のドイツや日本には過大な賠償金は課されなかった。ケインズの主張は時を経て第二次大戦後に日の目を見た事になるが、侵略国ドイツを守るような主張をしたケインズは、当時多くの批判を受けた。それはそうだろうな…とどうしても思ってしまう。例えば今、ロシアに侵攻されているウクライナが今後勝利を収めたとして、ウクライナが被った莫大な被害のほんの一部しか賠償されないとしたら、ウクライナの国民は納得するだろうか。仲介国から「ロシアの国家財政は破綻している。支払能力を超える賠償を求めたら、過激な思想がロシアに台頭してしまう。国際社会は再び危険に晒される」と言われて、ウクライナの政府は「わかりました」と言うだろうか。ケインズの主張は正解だと思うけど、ロシアの疲弊はロシアの政権にとって自業自得。政権幹部の個人資産だろうが何だろうが賠償金はがっちり取らないと収まらないのではないか。戦犯が負うべき債務を将来の国民に負わせるのは良くない、と言われてもそんなことは知ったことではない。納得なんかできっこない。どうしてもそう思ってしまう。おそらくこんな空気感の中で、ドイツの肩を持つかのように聞こえる主張をしたケインズは、本当に強い人だと思う。

April 23, 2025

コメント(0)

-

仙台の旧町名「南町通」(今の青葉区一番町一〜ニ丁目ほか)

南町通(みなみまちどおり)は仙台市中心部のメインストリートの名前として今も普通に使われている。メインストリートは北から「定禅寺通」「広瀬通」「青葉通」「南町通」と並んでいるが、このうち南町通には道路の真ん中に緑地帯がなく、見た目に地味なイメージがある。おそらく、南町通を除く大通りは戦後の区画整理で新たに整備された道路だから、つまり、南町通だけが昔からある道筋だから、見た目が他とは違うのかな…と推察。(JR仙台駅のペデストリアンデッキから見た南町通。正面には先代城址がある青葉山が見える)通り名が生きている一方、かつて住所として使われていた「南町通」は、昭和45年2月1日の住居表示でJR仙台駅の西側が青葉区一番町一〜ニ丁目と中央一・三丁目のそれぞれ一部となり、昭和63年7月4日の住居表示で仙台駅の東側が宮城野区榴岡ニ〜三丁目のそれぞれ一部となった。〔仙台市「歴史的町名復活検討委員会報告書(平成21年1月)」より〕※1裁判所前の公園に建つ、辻標27番「狐小路/南町通」は、南町通を次のように説明している。・古くは南町から榴岡下金勝寺門前までをいった。※2・道幅六尺の細道で東の番丁を横切り侍屋敷の庭木の枝が道路におおいかぶさっていたという。・駅ができると九間道路となり、柳と桜の並木が植えられ仲見世も立った。・市電開通時には十二間に拡幅され西にのび、一時、多門通と命名された。「東の番丁を横切り…」とはこのことだろうか。(南町通と東一番丁通「サンモール一番町」の交差点)(南町通と東二番丁通の交差点)「仙台駅前通南町通り親和会」のウェブサイトには、南町通について次のような記載があった(抜粋)。・明治22年 仙台駅開業にともなって17メートルと大幅に拡張されました。仲見世や芝居小屋が立ち並びたいそう賑やかでした。・明治24年、南町通りに桜と柳を交互に植えました。・昭和元年に市電が開通。戦前は仙台市内で代表的な大通りでした。仙台座や競輪場がありました。・戦後は、復興区画整理で広い道ができました。卸売の店が多く、問屋街として位置づけられ、その後、たくさんのお店が揃いました。通りを歩いてみて、藩政時代を思わせるものに出会うことはなかったけど、道を横に入ると戦後の雰囲気を感じる場所があった。(仙台銀座)(仙台朝市)※1昭和63年の住居表示の新旧対照表をネットで見つけたが、旧の欄に「南町通」の記載はなかった。一方で、区画整理の新旧の地図には榴岡ニ丁目〜三丁目のあたりに「南町通」の名前があった。憶測だけど、区画整理の換地の際に南町通が一旦、東八番丁や東九番丁などに含まれ、間を置かずして住居表示が行われたのではなかろうか。そんな気がしている。※2かつて南町通の突き当りにあった金勝寺のあたり(東十番丁天神下)にはいくつものお寺が建っていた。金勝寺は区画整理で榴岡の別の場所に移転していた。

April 18, 2025

コメント(0)

-

鬼怒川温泉(栃木県日光市)

栃木県の鬼怒川温泉。以前、会津若松から東京に向かう途中、東武鉄道の特急が鬼怒川温泉駅に停車したことを覚えている。有名な温泉地だけど「鬼怒川」ってなかなか凄い地名だな、とその時思った記憶がある。鬼が怒っているように荒れる川だったのだろうか…。その鬼怒川温泉に、今回初めて泊まった。立ち並ぶ温泉ホテルの多くが鬼怒川の流れに面していて、建物の規模感から全盛期の温泉街の賑わいが容易に想像できた。いかにも日本の温泉地らしい景色を、鬼怒川に架かる橋の上からしばし眺めた。鬼怒川温泉は、会津若松から日光、そして江戸までつながる「会津西街道」沿いにあって、今や人気の観光地になった南会津の大内宿などもこの街道沿いだったと思う。だけど橋の上に立ち、遠くに見える山の向こう側に南会津があると思うと、「山越えの難所」という言葉しか出てこなかった。実際のところ、どんな人が通るどんな街道だったのだろうか。今回泊まったのは鬼怒川温泉ホテル。建物はどこもリフォームがきれいに行き届いていて、この日は春休みの家族連れを中心にとても賑わっていた。部屋に入ると窓の外には鬼怒川が流れていて、川向こうを走る東武鉄道も眺めることができた。たまに浅草発着の特急も走っていた。会津に向かっては山越えではなく、長いトンネルを抜けたと記憶している。鬼怒川温泉ホテルの夕食はビュッフェスタイルだった。料理を取りに向かう人たちが常にテーブルの近くを行き来しているので、落ち着いて食事がしたい人向きではない。けれど料理はどれも美味しかった。目の前で切り分けられたローストビーフ、揚げたての天ぷら、焼きたての岩魚(かな?)などを含め、各種デザートまで思う存分食事の時間を楽しんだ。ホテルの1階と地下1階にはそれぞれ大きな浴場があり、夜と朝で男風呂と女風呂が入れ替わっていた。清潔で湯船の数も多く、快適なお風呂だった。ちなみにロビーでは、チェックインを済ませた宿泊客たちが、甘い物のもてなしを受けながら寛ぎの時を過ごしていた。館内はこんなにきれいで快適な空間だったのに、温泉街を歩いてみると廃墟となった温泉宿や空き地がいくつも目に入った。中には窓ガラスが割れたままのビルもあったりして、早々に散歩を切り上げ、ホテルに戻った。館内の賑わいが、再び街全体に広がりますように、と願った。

April 13, 2025

コメント(0)

-

「ビッグミステイク/レジェンド投資家の大失敗に学ぶ」マイケル・バトニック著(日経BP)

原題は「BIG MISTAKES」。日本語版は鈴木立哉氏の翻訳により2019年9月に第1版第1刷が発行された。サブタイトルの通り、有名な投資家たちが犯した数々の大失敗が教訓として例示されている。【次第より】完璧な法則は存在しない/リスクを管理せよ/のめり込むな/天才の限界/何が自分に効くのかを見つけよ/自分の道を踏み外すな/君は自分が思っているほど賢くない/自信過剰に気をつけろ/自説を引っ込めろ/手痛い失敗が必要なこともある/集中投資のリスク/最も癖になるゲーム/一度勝てば十分/大きな損失に対処する/後悔先に立たず/鏡の中をのぞき込む【感想】この本で紹介されている15人の偉大な投資家の中には、ウォーレン・バフェット氏も含まれていて、彼が経験した失敗も書かれている。ただ、この本は運用益を挙げる技術的な側面に焦点を当てていて、バフェットが重きを置いている投資先とのコミュニケーションや投資先を育てる視点にはほぼ焦点を当てていない。デイトレードなど、投資の賭博的な側面には僕自身これまで興味を持ったことがなく、この筋の本は初めて読んだ。とは言え、一か八かの賭けを推奨する本ではない。むしろ、誰であれ投資に勝ち続けることはできない、とこの本は1冊を通して警鐘を鳴らし続けている。だとすると、投資で必ず成功する法則はない!と断言する本書から、僕たちは何を学ぶべきなのか…。おそらく、失敗を早めに認めることが復活に向けた一歩になるしリスクはあらかじめ分散しておくことが賢明、ということを偉人たちの失敗から学ぼう、と著者は言っているのだと思った。小遣いの余りを貯めて憧れの会社の株を買っている程度の僕としては、大きな痛手を負う可能性は小さいと勝手に思っているけど、いつの日かレバレッジの効いた投資に関心を持ち始めないとも限らない。気を引き締めて、取り返しのつかないことにならないよう株と関わっていこう、と思った。

April 8, 2025

コメント(0)

-

日光東照宮(栃木県日光市)

将軍徳川家康が祀られている日光東照宮に、人生2度目の参拝をした。2度目といっても前回は子供の頃だったのでほぼ記憶はない。雪の残る境内を新鮮な気持ちで歩き回った。テレビで博士ちゃんの解説を感心しながら聞いたりしていたので、予備知識はある程度持っているつもりだったが、実際にその場に身を置いてみると日光東照宮の放つオーラは凄まじく、圧倒的な威厳を感じた。例えるなら「古墳」。東照宮全体が巨大な家康公の古墳のように思えた。江戸時代初期に家康公が掌握していた権力がいかに絶大だったか、そしてその後の徳川家が、家康公の威光を最大限に利用するために東照宮を豪華絢爛に造り、維持し続けてきたのであろうことが、境内の随所に感じられた。そしてここからは余談に近いが、今回日光東照宮を歩いてみて、①雪の量と、②スギ花粉の量と、③石段の数と高さには少々驚いた。①まずは雪3月も半ば過ぎだというのに、東照宮の参道にはまだ雪がたくさん残っていて、日光は結構寒い場所なんだ、と実感した。②次に杉とスギ花粉日光と言えば日光杉を思い浮かべるが、境内周りだけではなく、東照宮に向かう街道筋から何キロもずっと、今や古木かつ巨木に育った杉の木が無数に立ち並んでいた。冬の終わりかけのこの時期、杉並木の1本1本に花粉がびっしり付いているように見え、アレルギー持ちの僕は、黄色い花粉に覆われた杉を見ているだけで体中がムズムズしてきた。マスクと薬を持ち歩いていて良かった。③そして石段日光東照宮は地形をそのまま生かした造りと思われ、傾斜が急でかつ長い石段が少なくない。とりわけ、家康公が眠る奥宮へは200段を超える石段を上った。運動不足の僕の脚は次第にカクカクと震え出し、年配の方々の中には途中で上るのをあきらめる姿もあって、それはとても気の毒だった。世界遺産に十分なバリアフリーを期待するのは難しい。日光東照宮に行くなら若いうちに限ると思った。百聞は一見にしかず。日光を見るまで結構と言うなかれ。まったくその通りだと思った。今回行くことができて本当に良かった。

April 3, 2025

コメント(0)

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

-

- 英語のお勉強日記

- これが、多くの人がアルトコインを諦…

- (2025-11-19 21:36:48)

-

-

-

- ぶらり、歴史の旅、歴史探訪(歴男、…

- 金沢旅行 4日目

- (2025-11-12 17:42:15)

-

-

-

- 国内旅行どこに行く?

- 「子連れ旅行で予約ミスしたくない……

- (2025-11-19 21:30:04)

-