PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 観照 & 探訪

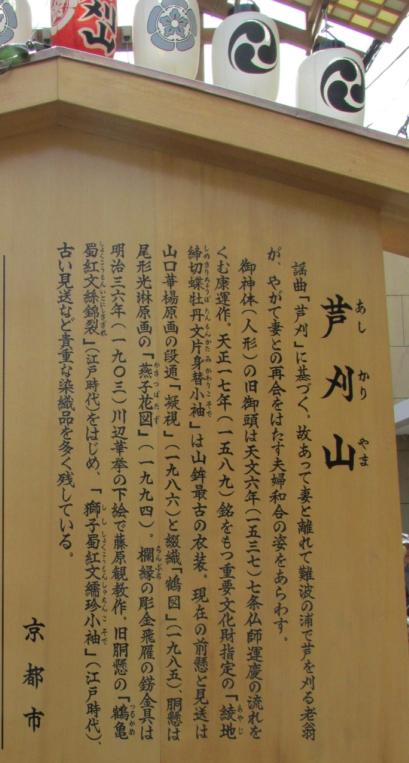

蟷螂山の後は、まず西洞院通より西側に位置する山を探訪することにしました。それらは四条通より南に位置しますので、 西洞院通を下り、綾小路通を西に入ります。そこに見えるのが「芦刈山」です 。

山の置かれた位置は同じですが、今年は懸装品展示の場所(家)が変わっていました。

2014年の宵山では夜に巡ったのと、そのときの展示場所での展示方法、見物客の混み具合の関係などであまり写真を撮っていませんでした。今回は宵々山の昼間ということで、縦長の空間に展示された懸装品類を家の奥まで入って間近に拝見できました。

2014年の画像はこちらからご覧いただくとうれしいです。画像8枚を掲載しています。

(観照 [再録] 祇園祭 Y2014・前祭 宵山 -2 油天神山、芦刈山、四条傘鉾、蟷螂山、放下鉾、孟宗山、孟宗山、菊水鉾、占出山)

芦刈山に近づくと、やはり前懸のライオンが目に飛び込んで来ます。

山口華楊原画の段通「凝視」 (1986)です。以前の前懸は会所となった場所に展示されていますので、宵山まで旧品を拝見できるのです。かつて巡行に使用された懸装品などの歴史的遺品を見るのも宵山巡りならではのことです。復元新調ということで、新旧両方の展示というケースもあり楽しめます。一方で近年の新調という懸装品を眺めると、祇園祭の連綿とした継承が、伝統墨守ではなく各時代の息吹を取り込んで行く意気込みの中で行われていることがわかります。また、復元新調を行うことで、かつての技術・技法の伝統継承と研究の道も維持発展されているのです。

前懸の上には旧金幣が掲げてあります。幅広二段の紙垂形式です。

山車の欄縁の角を飾り連結支持する金具をクローズアップしたのですが、金具には「芦」の文字がデザイン化されています。

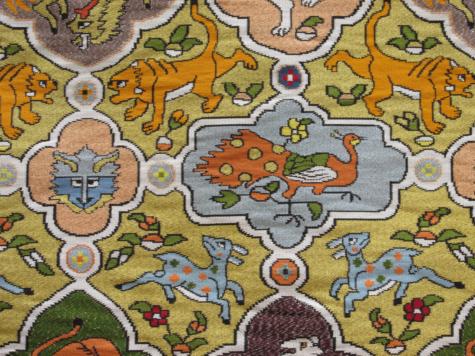

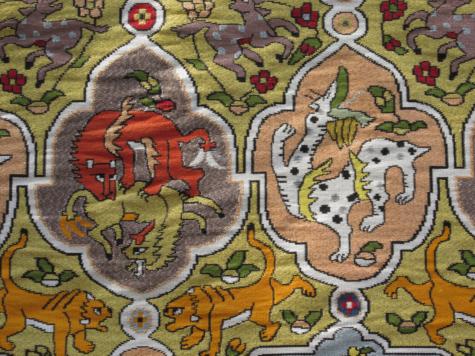

胴懸は錦織「豊公獅噛鳥獣文様」(平成2年・1990)が掛けてあります。

豊臣秀吉が獅噛鳥獣文様の陣羽織を作り、使用していたそうです。高台寺にその陣羽織が所蔵されているとか。 (補遺)

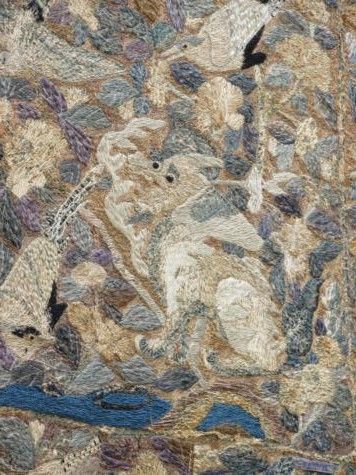

獅子が鳥あるいは獣を襲い噛みつく姿がどのように図柄として織り込まれているか、細部を観察してみましょう。

この図柄を陣羽織に仕立てて戦陣で着用していたとするなら、秀吉が己の武威をアピールするシンボルとして意識的に使ったのでしょうね。

秀吉の心理作戦がこんなところにも反映していたのかも・・・・・・。

この山車の胴組部分を「櫓 (やぐら) 」と呼ぶそうですが、 2015年に143年ぶりに新調されたもの だとか。月鉾のところで胴組の部材の新調に触れています。芦刈山は櫓そのものを新調されたのです。

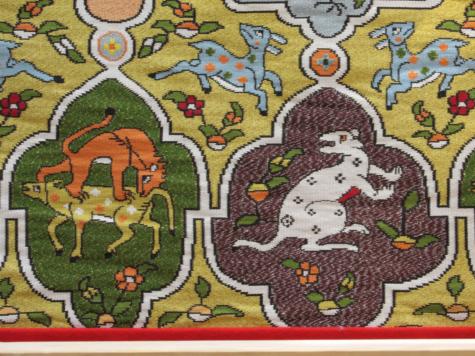

見送は、18世紀末、中国の明時代のもので、「鳳凰と幻想動物に牡丹の図」です。

斜めからしか拝見できませんので、部分図を撮ってみました。

左が鳳凰、右がたぶん幻想的動物に相当するのでしょうか。

今年の会所になっていた冒頭画像の建物に入ります。入口に警備員さんが立っています。

では.懸装品を鑑賞しましょう!

芦刈山の幟の両側に、見送が並べてあります。

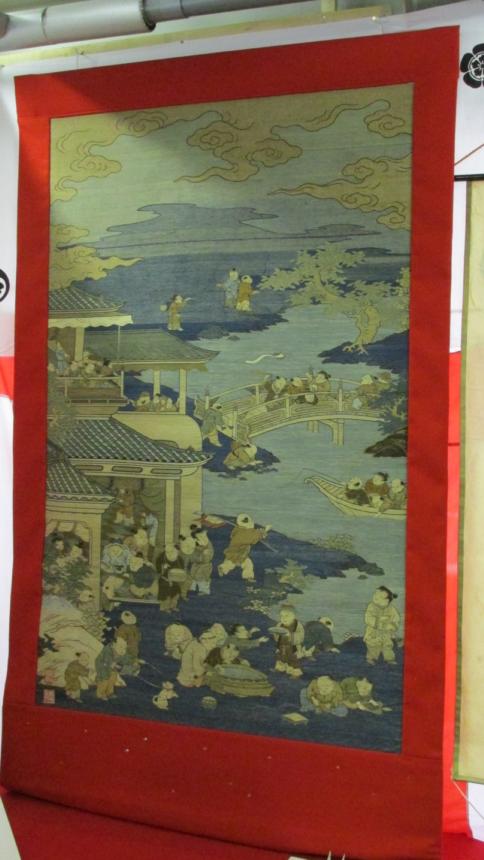

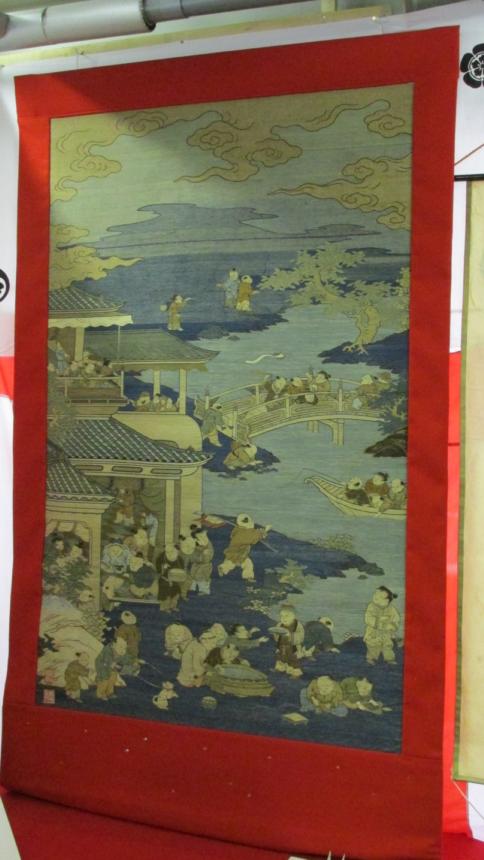

「唐子嬉遊図」(文政3年・1820) です。

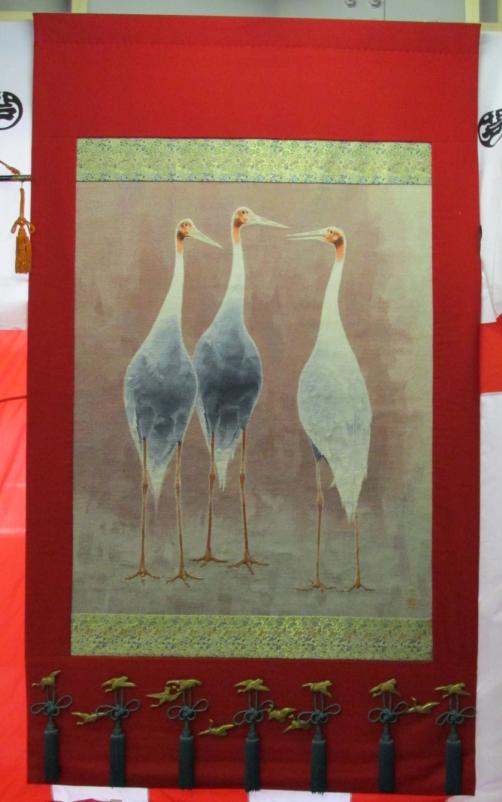

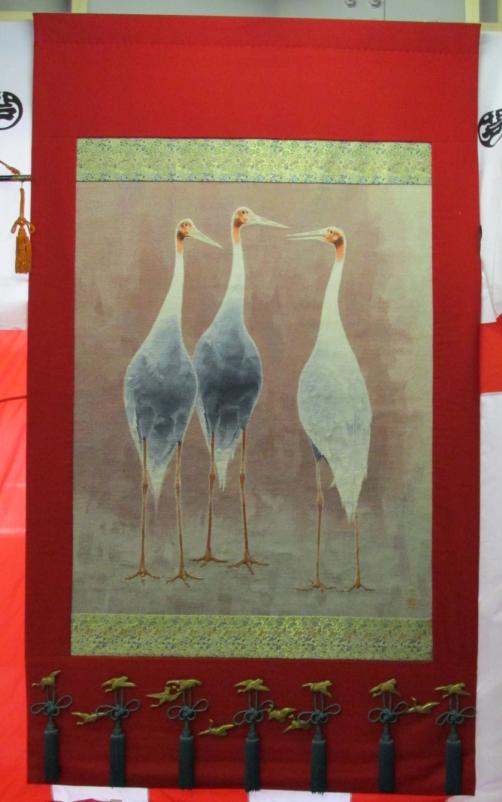

現在使われている前懸と同じ 山口華楊原画の見送「鶴図」 (昭和60年・1985)です。

房を掛ける金具は 雁が象られ、その雁の飛翔する姿が表されています 。私の想像ですが、それまでの見送に使われてきた飾りが継承されているのでしょう。

掛け金具以外にも雁が配されていて、雁の飛翔する姿をコマ送りで見るようです。

胴懸(南)

胴懸(南)

胴懸(北)

尾形光琳原画の「燕子花図」。平成5年・6年(1993・1994)の新調です。

燕子花図の前には、山車上に飾られる群生する 穂花のついた芦 の造花が置かれています。

その向こうに置かれているのは、山車の四隅に飾られる

山車の四隅に飾られる角金具と角房です。

角金具を2つクローズアップ。この角金具も芦の葉がレリーフされています。図柄は異なります。

菊結びの房

菊結びの房

御神体の人形です。

この人形の頭については、2014年の折のまとめで、少し触れています。

この 前懸「欧風景」 は2014年の記事に明細しています。

今回は焦点をその上部に飾られている欄縁と水引きにあててご紹介します。その前に、前懸自体について、少し手許の本から引用して、補足してみます。

「前掛は飾毛綴壁掛の左右の額縁部断片四枚を方形にならべたもので、霰天神山前掛(上下額縁部ともと同一の壁掛けから切離したものらしく、鶏鉾タベストリーの周囲と考えると辻つまがよくあう。天保三年から使用されている。図柄は城郭のある風景で、七面鳥や象・鹿などが森の中にいる。金唐革細縁つきである」と。

角には波濤が配置されています。

飛翔する雁

欄縁飾金具を部分的に撮り、右から左に巡に並べてみました。

「波に雁文様鍍金(雁)」 (重要有形民俗文化財) 明治36年(1903)の作品

波の鍍金金具の裏には、製作者の名前が刻まれていて、「画工は日本画家の河辺華挙、錺金具師には藤原重治郎、藤原秀治郎、水谷美顕らの名が見える」 (説明シートより)

欄縁の下の水引は正面だけのもので27cm角色紙型5枚を繋ぎ合わせています。総縫いつめ刺繍というものです。「5枚の鳥の刺繍は明末清初の品で中国の官服に付けられていた補子(階級章)」 (説明シートより) だそうです。

平成12年(2000)に新調された 金幣で、唐草文様金具、朱房付き です。

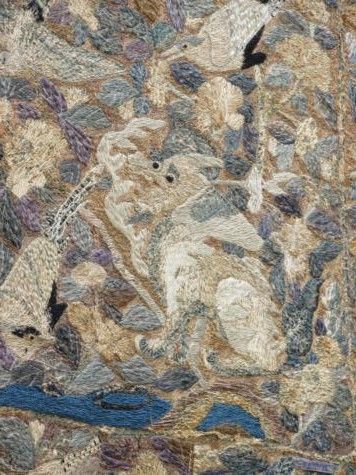

左後方に見えるのが 胴懸の「雲龍図」 (天保3年・1832)中国刺繍の作品です。

これが芦刈山の左右の胴懸としてかつては使われてきた懸装品です。

この雲龍図の龍をいくつかクローズアップしてみました。

下部には岩波と一面に白雲を散らした刺繍が施されています。

「18世紀中頃に中国清朝で用いられていた、官服に施されていた波濤に飛龍文様の、刺繍の部分だけを切り取って裁断し、日本の生地に載せて新たに図案を直して仕立て、さらに細部を刺繍によって直したもの」 (説明シートより) という工夫をこらして天保3年に新調されたものなのです。龍の爪が5本ですから、その官服は中国の皇帝が着用していた服でしょうか・・・・。

「見送掛」を部分ごとに撮ってみました。 「七宝透し地彫に?巴紋入、消鍍金」と称される優美な装飾です。

これは (にないちゃや) 」 です。傍に次の説明文が置かれていました。

「芦刈山町に伝来する品。茶や茶釜などの茶道具を収納した二台の木箱を前後に担ぎ棒を差して運ぶもので、かつては山鉾巡行に随伴し、行列に供奉する人びとの喉を潤したとされる。(以下略)」

なんと、2011年に町内の土蔵から発掘され、壊れていたのですが2015年に修理を完了し、今は巡行に使用されています。

こんなところで、芦刈山の展示を新鮮な気持ちで鑑賞してから、次の山に向かいました。

つづく

参照資料

『祇園祭再見 山鉾篇』 松田元編並画 郷土行事の会

芦刈山の会所にて懸装品展示の傍に置かれた説明シート

芦刈山の懸装品 :「芦刈山」

補遺

芦刈山 ホームページ

龍村織物・豊公獅噛鳥獣紋錦 :「株式会社天鳳堂」

山口華楊 :「京都国立近代美術館」

山口華楊 :「東京文化研究所」

山口華揚 作家作品一覧 :「おいだ美術」

手元房、菊結びの結び方 :「旗店」(清田工芸)

菊結び :YouTube

菊結び :「池尻紐房工場」

動画も見られます。

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -1 長刀鉾の鉾建て (1) 胴組の初日 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -2 神輿洗式 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -3 長刀鉾の鉾建て (2) 胴組2日目-1 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -4 長刀鉾の鉾建て (2) 胴組2日目-2 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -5 函谷鉾の鉾建て へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -6 鶏鉾の鉾建て 点描:なわがらみの美 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -7 月鉾の鉾建て 点描:美と工程 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -8 菊水鉾の鉾建て 点描:引き起こし へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -9 鉾の裏方の美:隠れる「なわがらみ」技法 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -10 前祭宵々山(1) 鉾建て巡りの鉾と郭巨山・四条傘鉾 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -11 前祭宵々山(2) 蟷螂山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -13 前祭宵々山(4) 油天神山ほか へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -14 前祭宵々山(5) 太子山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -15 前祭宵々山(6) 木賊山、そして菅大臣神社 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -16 前祭宵々山(7) 岩戸山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -17 前祭宵々山(8) 船鉾・大船鉾(船首飾り)・放下鉾 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -18 前祭宵々山(9) 霰天神山・山伏山・白楽天山・洛央小学校前の史跡 へ

探訪&鑑賞 祇園祭Y2017の記憶 記事総目次 へ

祇園祭(Y2017)への誘い 過去の関連ブログ記事掲載一覧 へ

蟷螂山の後は、まず西洞院通より西側に位置する山を探訪することにしました。それらは四条通より南に位置しますので、 西洞院通を下り、綾小路通を西に入ります。そこに見えるのが「芦刈山」です 。

山の置かれた位置は同じですが、今年は懸装品展示の場所(家)が変わっていました。

2014年の宵山では夜に巡ったのと、そのときの展示場所での展示方法、見物客の混み具合の関係などであまり写真を撮っていませんでした。今回は宵々山の昼間ということで、縦長の空間に展示された懸装品類を家の奥まで入って間近に拝見できました。

2014年の画像はこちらからご覧いただくとうれしいです。画像8枚を掲載しています。

(観照 [再録] 祇園祭 Y2014・前祭 宵山 -2 油天神山、芦刈山、四条傘鉾、蟷螂山、放下鉾、孟宗山、孟宗山、菊水鉾、占出山)

芦刈山に近づくと、やはり前懸のライオンが目に飛び込んで来ます。

山口華楊原画の段通「凝視」 (1986)です。以前の前懸は会所となった場所に展示されていますので、宵山まで旧品を拝見できるのです。かつて巡行に使用された懸装品などの歴史的遺品を見るのも宵山巡りならではのことです。復元新調ということで、新旧両方の展示というケースもあり楽しめます。一方で近年の新調という懸装品を眺めると、祇園祭の連綿とした継承が、伝統墨守ではなく各時代の息吹を取り込んで行く意気込みの中で行われていることがわかります。また、復元新調を行うことで、かつての技術・技法の伝統継承と研究の道も維持発展されているのです。

前懸の上には旧金幣が掲げてあります。幅広二段の紙垂形式です。

山車の欄縁の角を飾り連結支持する金具をクローズアップしたのですが、金具には「芦」の文字がデザイン化されています。

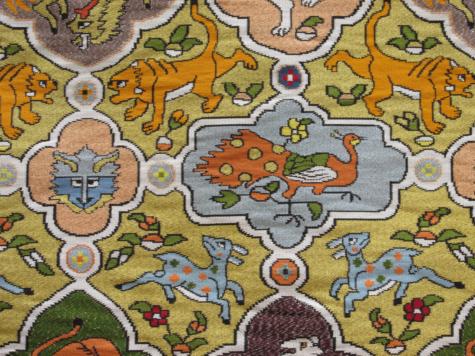

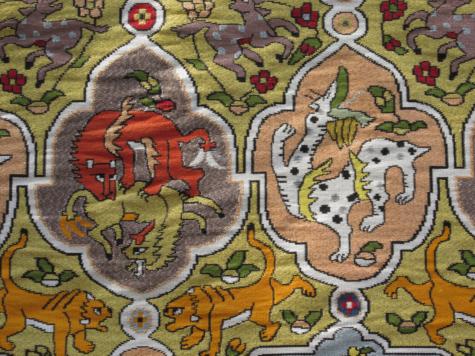

胴懸は錦織「豊公獅噛鳥獣文様」(平成2年・1990)が掛けてあります。

豊臣秀吉が獅噛鳥獣文様の陣羽織を作り、使用していたそうです。高台寺にその陣羽織が所蔵されているとか。 (補遺)

獅子が鳥あるいは獣を襲い噛みつく姿がどのように図柄として織り込まれているか、細部を観察してみましょう。

この図柄を陣羽織に仕立てて戦陣で着用していたとするなら、秀吉が己の武威をアピールするシンボルとして意識的に使ったのでしょうね。

秀吉の心理作戦がこんなところにも反映していたのかも・・・・・・。

この山車の胴組部分を「櫓 (やぐら) 」と呼ぶそうですが、 2015年に143年ぶりに新調されたもの だとか。月鉾のところで胴組の部材の新調に触れています。芦刈山は櫓そのものを新調されたのです。

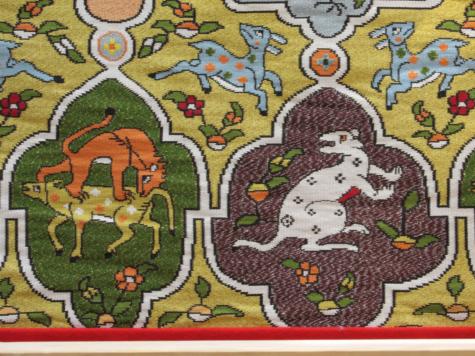

見送は、18世紀末、中国の明時代のもので、「鳳凰と幻想動物に牡丹の図」です。

斜めからしか拝見できませんので、部分図を撮ってみました。

左が鳳凰、右がたぶん幻想的動物に相当するのでしょうか。

今年の会所になっていた冒頭画像の建物に入ります。入口に警備員さんが立っています。

では.懸装品を鑑賞しましょう!

芦刈山の幟の両側に、見送が並べてあります。

「唐子嬉遊図」(文政3年・1820) です。

現在使われている前懸と同じ 山口華楊原画の見送「鶴図」 (昭和60年・1985)です。

房を掛ける金具は 雁が象られ、その雁の飛翔する姿が表されています 。私の想像ですが、それまでの見送に使われてきた飾りが継承されているのでしょう。

掛け金具以外にも雁が配されていて、雁の飛翔する姿をコマ送りで見るようです。

胴懸(南)

胴懸(南)

胴懸(北)

尾形光琳原画の「燕子花図」。平成5年・6年(1993・1994)の新調です。

燕子花図の前には、山車上に飾られる群生する 穂花のついた芦 の造花が置かれています。

その向こうに置かれているのは、山車の四隅に飾られる

山車の四隅に飾られる角金具と角房です。

角金具を2つクローズアップ。この角金具も芦の葉がレリーフされています。図柄は異なります。

菊結びの房

菊結びの房

御神体の人形です。

この人形の頭については、2014年の折のまとめで、少し触れています。

この 前懸「欧風景」 は2014年の記事に明細しています。

今回は焦点をその上部に飾られている欄縁と水引きにあててご紹介します。その前に、前懸自体について、少し手許の本から引用して、補足してみます。

「前掛は飾毛綴壁掛の左右の額縁部断片四枚を方形にならべたもので、霰天神山前掛(上下額縁部ともと同一の壁掛けから切離したものらしく、鶏鉾タベストリーの周囲と考えると辻つまがよくあう。天保三年から使用されている。図柄は城郭のある風景で、七面鳥や象・鹿などが森の中にいる。金唐革細縁つきである」と。

角には波濤が配置されています。

飛翔する雁

欄縁飾金具を部分的に撮り、右から左に巡に並べてみました。

「波に雁文様鍍金(雁)」 (重要有形民俗文化財) 明治36年(1903)の作品

波の鍍金金具の裏には、製作者の名前が刻まれていて、「画工は日本画家の河辺華挙、錺金具師には藤原重治郎、藤原秀治郎、水谷美顕らの名が見える」 (説明シートより)

欄縁の下の水引は正面だけのもので27cm角色紙型5枚を繋ぎ合わせています。総縫いつめ刺繍というものです。「5枚の鳥の刺繍は明末清初の品で中国の官服に付けられていた補子(階級章)」 (説明シートより) だそうです。

平成12年(2000)に新調された 金幣で、唐草文様金具、朱房付き です。

左後方に見えるのが 胴懸の「雲龍図」 (天保3年・1832)中国刺繍の作品です。

これが芦刈山の左右の胴懸としてかつては使われてきた懸装品です。

この雲龍図の龍をいくつかクローズアップしてみました。

下部には岩波と一面に白雲を散らした刺繍が施されています。

「18世紀中頃に中国清朝で用いられていた、官服に施されていた波濤に飛龍文様の、刺繍の部分だけを切り取って裁断し、日本の生地に載せて新たに図案を直して仕立て、さらに細部を刺繍によって直したもの」 (説明シートより) という工夫をこらして天保3年に新調されたものなのです。龍の爪が5本ですから、その官服は中国の皇帝が着用していた服でしょうか・・・・。

「見送掛」を部分ごとに撮ってみました。 「七宝透し地彫に?巴紋入、消鍍金」と称される優美な装飾です。

これは (にないちゃや) 」 です。傍に次の説明文が置かれていました。

「芦刈山町に伝来する品。茶や茶釜などの茶道具を収納した二台の木箱を前後に担ぎ棒を差して運ぶもので、かつては山鉾巡行に随伴し、行列に供奉する人びとの喉を潤したとされる。(以下略)」

なんと、2011年に町内の土蔵から発掘され、壊れていたのですが2015年に修理を完了し、今は巡行に使用されています。

こんなところで、芦刈山の展示を新鮮な気持ちで鑑賞してから、次の山に向かいました。

つづく

参照資料

『祇園祭再見 山鉾篇』 松田元編並画 郷土行事の会

芦刈山の会所にて懸装品展示の傍に置かれた説明シート

芦刈山の懸装品 :「芦刈山」

補遺

芦刈山 ホームページ

龍村織物・豊公獅噛鳥獣紋錦 :「株式会社天鳳堂」

山口華楊 :「京都国立近代美術館」

山口華楊 :「東京文化研究所」

山口華揚 作家作品一覧 :「おいだ美術」

手元房、菊結びの結び方 :「旗店」(清田工芸)

菊結び :YouTube

菊結び :「池尻紐房工場」

動画も見られます。

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -1 長刀鉾の鉾建て (1) 胴組の初日 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -2 神輿洗式 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -3 長刀鉾の鉾建て (2) 胴組2日目-1 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -4 長刀鉾の鉾建て (2) 胴組2日目-2 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -5 函谷鉾の鉾建て へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -6 鶏鉾の鉾建て 点描:なわがらみの美 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -7 月鉾の鉾建て 点描:美と工程 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -8 菊水鉾の鉾建て 点描:引き起こし へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -9 鉾の裏方の美:隠れる「なわがらみ」技法 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -10 前祭宵々山(1) 鉾建て巡りの鉾と郭巨山・四条傘鉾 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -11 前祭宵々山(2) 蟷螂山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -13 前祭宵々山(4) 油天神山ほか へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -14 前祭宵々山(5) 太子山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -15 前祭宵々山(6) 木賊山、そして菅大臣神社 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -16 前祭宵々山(7) 岩戸山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -17 前祭宵々山(8) 船鉾・大船鉾(船首飾り)・放下鉾 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -18 前祭宵々山(9) 霰天神山・山伏山・白楽天山・洛央小学校前の史跡 へ

探訪&鑑賞 祇園祭Y2017の記憶 記事総目次 へ

祇園祭(Y2017)への誘い 過去の関連ブログ記事掲載一覧 へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照 & 探訪] カテゴリの最新記事

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.16

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.15

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.14 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.