PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 観照 & 探訪

油天神山から、油小路通を下ると、仏光寺通と交差します。その少し南に行けば、赤色の和傘がまず目に止まります。その先に太子山の提灯の山形が見えます。

「奇応丸」という薬の小屋根付き看板が軒先の上、二階の虫籠窓の中央に掲げられ、軒屋根にレトロなガス灯風の街灯が設置されています。私が好きなのは、この赤い傘と提灯が、この京町家と調和し一体となって雰囲気を醸し出しているからです。この町家の1階が会所に使われ、ご神体の人形が安置され、懸装品等が展示されています。

この町家は元禄年間に創業した薬屋さんです。京都市登録有形文化財となっている「秦家住宅」です。

土間に入ると、昔ながらの町家を想起できるちょっと薄暗く自然な雰囲気の中で懸装品等を眺めるということになります。後で触れることにします。

まずは山車を鑑賞します。

まずは山車を鑑賞します。

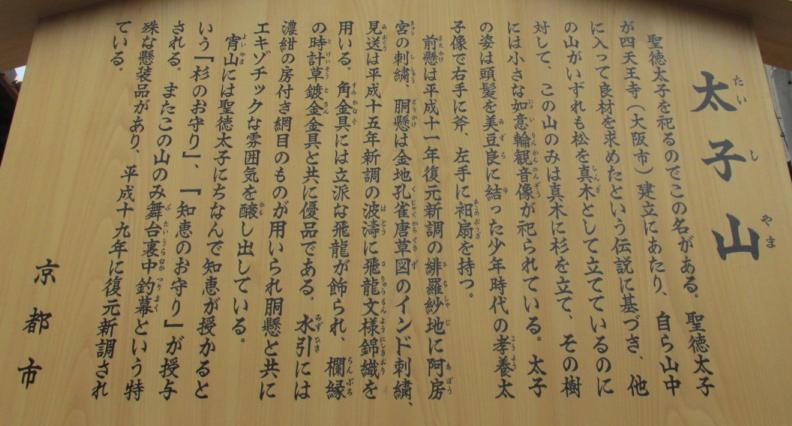

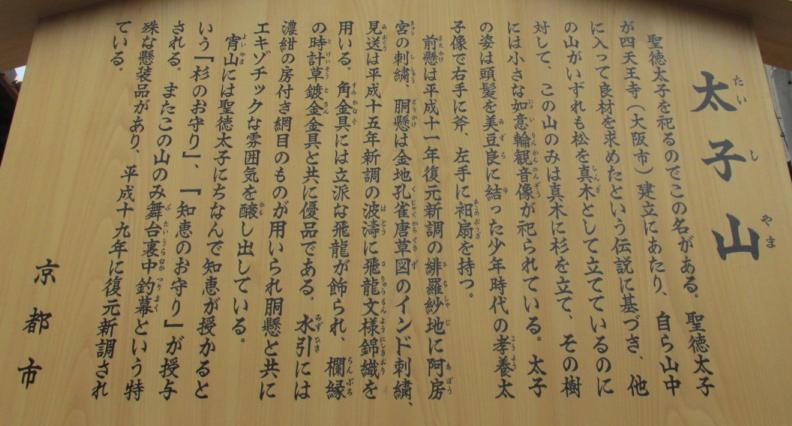

「聖徳太子」を祀る山です 。

聖徳太子が難波(大阪)に四天王寺を建立する時、自ら良材を求めて山に入り、翁に大杉の霊木を教えられ、その霊木を得て六角堂を建立したという伝説を題材にしているそうです。

前懸

前懸

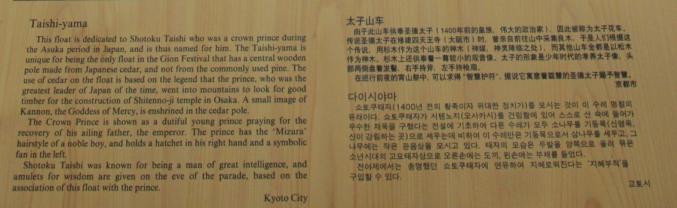

山車に飾られた懸装品には透明なシートで覆われています。ちょっと残念ですが、仕方ありません。

側面は、 水引と胴懸 ですが、部分写真に留まります。水引は龍の意匠です。

他の山が真松を立てるしきたりであるのに対して、 この太子山だけが題材となった伝説に関係する真杉を立てます。教わった霊杉に聖徳太子自ら斧を入れられる情景に見立てているのだそうです 。 そして、巡行当日、この真杉にはお守りと如意輪観音像の厨子が懸けられるのです。

2014年の山鉾巡行を見物した時のまとめを再録しています。こちらからご覧いただけるとうれしいです 。山に載った聖徳太子が右手に斧を持つ姿もよくわかります。

(観照 [再録] 祇園祭 Y2014・前祭 山鉾巡行 -2 10番・太子山から16番・蟷螂山まで)

路上では南側になる後部。宵山まで懸けてある見送は、かつて使われていたものでしょう。

「綴錦花色地龍の模様縁猩々緋」と記されているという見送です。

中国王室の服地を素材として見送りに仕立てたもののようです。

上半の真向きの大きな龍は、この部分図に見るとおり、五爪龍です。

欄縁の錺金具

欄縁の錺金具

太子山の欄縁にも右三つ頭巴紋錺金具が使われています。

水引の龍図をほぼご覧いただけます。

それでは、懸装品の拝見に参りましょう。

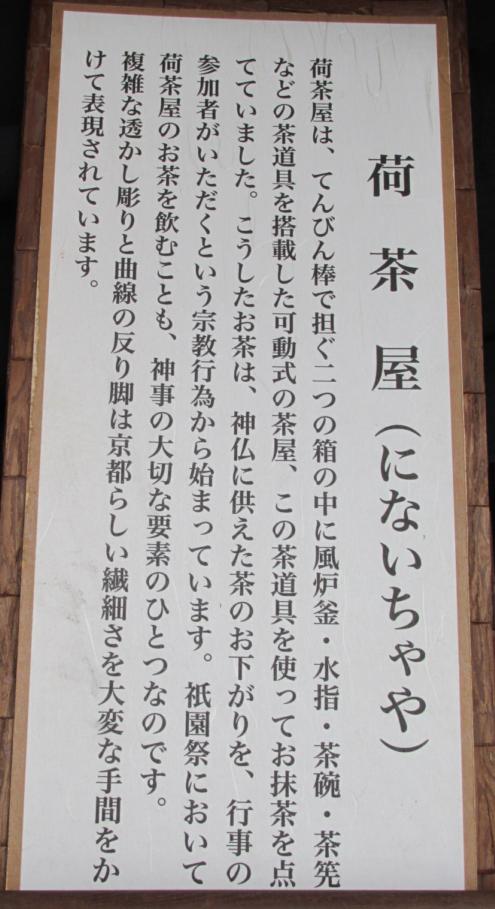

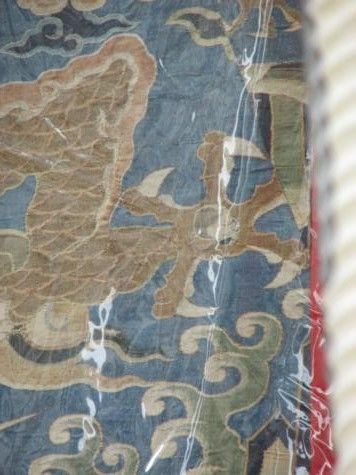

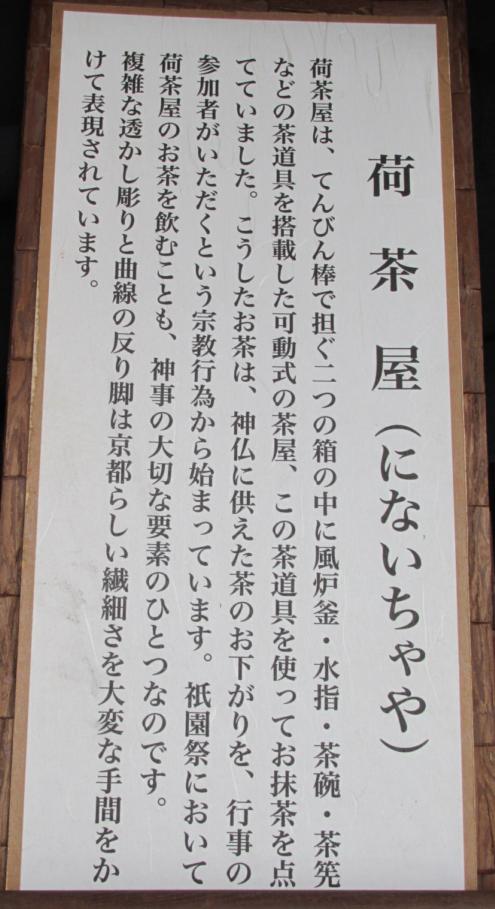

町屋正面には幔幕が吊されています。入口の右側だったと記憶しますが、紅殻格子の前に、 「担茶屋」 が置かれています。

入口を入った土間の右側(北)に表の間があり、そこに懸装品などが展示されまています。私が宵山で今までに訪れた記憶の範囲ではいつもこの町家でした。

今年はこんな風に懸想品などが展示されていました。以前とは少し諸品の展示配置を変えてあり、胴懸の全体図が見やすくなっていました。

表の間の北端中央、 聖徳太子像 が祭壇の奧、帷の中に鎮座します。

見送は「波濤に飛龍文様錦織」 (平成15年・2003 新調)です。

山車の上に懸けられた旧の龍図は、上半に真向の五爪龍一頭、下半に向き合う二頭の龍という構図です。この新調品は上部に二頭の龍、中央から下部にかけて一頭の横向き四爪龍の構図とかなり変化しています。

見送の上部の縁に付けられた錺金具

前懸は、「緋羅紗地に阿房宮の刺繍」 (平成11年・1999)です。これは 復元新調されたもの です。上掲山車の前懸と見比べてみてください。

胴懸はこの前懸の右側に展示されていますが、その手前に置かれた諸品の陰になっていますので、部分写真を撮りませんでした。

胴懸は「金地孔雀唐草図のインド刺繍」 です。

前懸・胴懸の上に、欄縁が展示してあります 。部分図として撮れる範囲で撮りました。

錺金具の装飾文様が 透かし彫りの草花文 となり、 右三つ頭巴紋の他に五葉木瓜紋も錺金具となっています。

また、欄縁の下に濃紺の編み目状のものが見えます。これは「濃紺の房付き編目」であり、水引として使われています。胴懸の上部の水引は「濃紺の太い組紐を七宝編にした幅40cmくらいのあらい網」という作りです。前懸の上は、「花頭窓風に短く切り上げ」た作りになっています。

鯱を象った金具

鯱を象った金具

紅殻格子の内側に置かれ、背後から光が差し、分かりづらいですが、 房を懸ける角金具と房飾りです 。

これは、「 舞台裏中釣幕 (ぶたいうらなかつりまく) 」と称される特殊な懸装品のようです。駒札の末尾に記されているもので平成19年(2007)に 復元新調 されています。

舞台裏がどこをさすのか? 中釣とはどこに吊すのか? 私には今のところ不詳です。

最後に、やはりこの傘と提灯を眺めてから、移動しました。

つづく

参照資料

『祇園祭再見 山鉾篇』 松田元編並画 郷土行事の会

宵山・巡行ガイド2016 2016年に入手の資料

京都秦家 ホームページ

補遺

山鉾について :「祇園祭」(祇園祭山鉾連合会)

祇園祭太子山、光と織りなす花鳥 ベトナムで胴掛新調 2017.7.7 :「京都新聞」

記録のまとめをしていて、遅ればせながらこの胴掛新調報道を事後的に知った。

懸装品等の展示にはなかったと記憶する。もう1枚の完成を待ち2018年から使用予定

別の場所で関係者用に展示されていたのかもしれないが・・・・。

【◆京都】「阿房宮図」表情生き生き 祇園祭・太子山前掛けの下絵発見 2016.7.2

:「ワル爺の『あれやこれや』」

【2008年】京都祇園祭 宵山:太子山のわらべ歌 :YouTube

頂法寺 :ウィキペディア

「歴史」の項に、縁起が紹介されています。

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -1 長刀鉾の鉾建て (1) 胴組の初日 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -2 神輿洗式 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -3 長刀鉾の鉾建て (2) 胴組2日目-1 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -4 長刀鉾の鉾建て (2) 胴組2日目-2 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -5 函谷鉾の鉾建て へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -6 鶏鉾の鉾建て 点描:なわがらみの美 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -7 月鉾の鉾建て 点描:美と工程 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -8 菊水鉾の鉾建て 点描:引き起こし へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -9 鉾の裏方の美:隠れる「なわがらみ」技法 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -10 前祭宵々山(1) 鉾建て巡りの鉾と郭巨山・四条傘鉾 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -11 前祭宵々山(2) 蟷螂山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -12 前祭宵々山(3) 芦刈山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -13 前祭宵々山(4) 油天神山ほか へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -15 前祭宵々山(6) 木賊山、そして菅大臣神社 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -16 前祭宵々山(7) 岩戸山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -17 前祭宵々山(8) 船鉾・大船鉾(船首飾り)・放下鉾 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -18 前祭宵々山(9) 霰天神山・山伏山・白楽天山・洛央小学校前の史跡 へ

探訪&鑑賞 祇園祭Y2017の記憶 記事総目次 へ

祇園祭(Y2017)への誘い 過去の関連ブログ記事掲載一覧 へ

油天神山から、油小路通を下ると、仏光寺通と交差します。その少し南に行けば、赤色の和傘がまず目に止まります。その先に太子山の提灯の山形が見えます。

「奇応丸」という薬の小屋根付き看板が軒先の上、二階の虫籠窓の中央に掲げられ、軒屋根にレトロなガス灯風の街灯が設置されています。私が好きなのは、この赤い傘と提灯が、この京町家と調和し一体となって雰囲気を醸し出しているからです。この町家の1階が会所に使われ、ご神体の人形が安置され、懸装品等が展示されています。

この町家は元禄年間に創業した薬屋さんです。京都市登録有形文化財となっている「秦家住宅」です。

土間に入ると、昔ながらの町家を想起できるちょっと薄暗く自然な雰囲気の中で懸装品等を眺めるということになります。後で触れることにします。

まずは山車を鑑賞します。

まずは山車を鑑賞します。

「聖徳太子」を祀る山です 。

聖徳太子が難波(大阪)に四天王寺を建立する時、自ら良材を求めて山に入り、翁に大杉の霊木を教えられ、その霊木を得て六角堂を建立したという伝説を題材にしているそうです。

前懸

前懸

山車に飾られた懸装品には透明なシートで覆われています。ちょっと残念ですが、仕方ありません。

側面は、 水引と胴懸 ですが、部分写真に留まります。水引は龍の意匠です。

他の山が真松を立てるしきたりであるのに対して、 この太子山だけが題材となった伝説に関係する真杉を立てます。教わった霊杉に聖徳太子自ら斧を入れられる情景に見立てているのだそうです 。 そして、巡行当日、この真杉にはお守りと如意輪観音像の厨子が懸けられるのです。

2014年の山鉾巡行を見物した時のまとめを再録しています。こちらからご覧いただけるとうれしいです 。山に載った聖徳太子が右手に斧を持つ姿もよくわかります。

(観照 [再録] 祇園祭 Y2014・前祭 山鉾巡行 -2 10番・太子山から16番・蟷螂山まで)

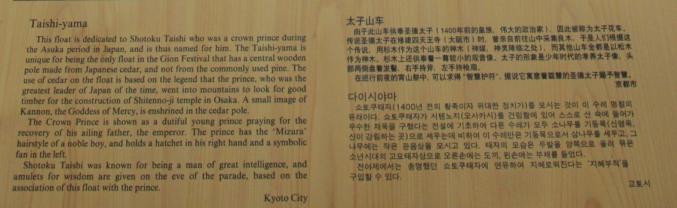

路上では南側になる後部。宵山まで懸けてある見送は、かつて使われていたものでしょう。

「綴錦花色地龍の模様縁猩々緋」と記されているという見送です。

中国王室の服地を素材として見送りに仕立てたもののようです。

上半の真向きの大きな龍は、この部分図に見るとおり、五爪龍です。

欄縁の錺金具

欄縁の錺金具

太子山の欄縁にも右三つ頭巴紋錺金具が使われています。

水引の龍図をほぼご覧いただけます。

それでは、懸装品の拝見に参りましょう。

町屋正面には幔幕が吊されています。入口の右側だったと記憶しますが、紅殻格子の前に、 「担茶屋」 が置かれています。

入口を入った土間の右側(北)に表の間があり、そこに懸装品などが展示されまています。私が宵山で今までに訪れた記憶の範囲ではいつもこの町家でした。

今年はこんな風に懸想品などが展示されていました。以前とは少し諸品の展示配置を変えてあり、胴懸の全体図が見やすくなっていました。

表の間の北端中央、 聖徳太子像 が祭壇の奧、帷の中に鎮座します。

見送は「波濤に飛龍文様錦織」 (平成15年・2003 新調)です。

山車の上に懸けられた旧の龍図は、上半に真向の五爪龍一頭、下半に向き合う二頭の龍という構図です。この新調品は上部に二頭の龍、中央から下部にかけて一頭の横向き四爪龍の構図とかなり変化しています。

見送の上部の縁に付けられた錺金具

前懸は、「緋羅紗地に阿房宮の刺繍」 (平成11年・1999)です。これは 復元新調されたもの です。上掲山車の前懸と見比べてみてください。

胴懸はこの前懸の右側に展示されていますが、その手前に置かれた諸品の陰になっていますので、部分写真を撮りませんでした。

胴懸は「金地孔雀唐草図のインド刺繍」 です。

前懸・胴懸の上に、欄縁が展示してあります 。部分図として撮れる範囲で撮りました。

錺金具の装飾文様が 透かし彫りの草花文 となり、 右三つ頭巴紋の他に五葉木瓜紋も錺金具となっています。

また、欄縁の下に濃紺の編み目状のものが見えます。これは「濃紺の房付き編目」であり、水引として使われています。胴懸の上部の水引は「濃紺の太い組紐を七宝編にした幅40cmくらいのあらい網」という作りです。前懸の上は、「花頭窓風に短く切り上げ」た作りになっています。

鯱を象った金具

鯱を象った金具

紅殻格子の内側に置かれ、背後から光が差し、分かりづらいですが、 房を懸ける角金具と房飾りです 。

これは、「 舞台裏中釣幕 (ぶたいうらなかつりまく) 」と称される特殊な懸装品のようです。駒札の末尾に記されているもので平成19年(2007)に 復元新調 されています。

舞台裏がどこをさすのか? 中釣とはどこに吊すのか? 私には今のところ不詳です。

最後に、やはりこの傘と提灯を眺めてから、移動しました。

つづく

参照資料

『祇園祭再見 山鉾篇』 松田元編並画 郷土行事の会

宵山・巡行ガイド2016 2016年に入手の資料

京都秦家 ホームページ

補遺

山鉾について :「祇園祭」(祇園祭山鉾連合会)

祇園祭太子山、光と織りなす花鳥 ベトナムで胴掛新調 2017.7.7 :「京都新聞」

記録のまとめをしていて、遅ればせながらこの胴掛新調報道を事後的に知った。

懸装品等の展示にはなかったと記憶する。もう1枚の完成を待ち2018年から使用予定

別の場所で関係者用に展示されていたのかもしれないが・・・・。

【◆京都】「阿房宮図」表情生き生き 祇園祭・太子山前掛けの下絵発見 2016.7.2

:「ワル爺の『あれやこれや』」

【2008年】京都祇園祭 宵山:太子山のわらべ歌 :YouTube

頂法寺 :ウィキペディア

「歴史」の項に、縁起が紹介されています。

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -1 長刀鉾の鉾建て (1) 胴組の初日 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -2 神輿洗式 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -3 長刀鉾の鉾建て (2) 胴組2日目-1 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -4 長刀鉾の鉾建て (2) 胴組2日目-2 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -5 函谷鉾の鉾建て へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -6 鶏鉾の鉾建て 点描:なわがらみの美 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -7 月鉾の鉾建て 点描:美と工程 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -8 菊水鉾の鉾建て 点描:引き起こし へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -9 鉾の裏方の美:隠れる「なわがらみ」技法 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -10 前祭宵々山(1) 鉾建て巡りの鉾と郭巨山・四条傘鉾 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -11 前祭宵々山(2) 蟷螂山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -12 前祭宵々山(3) 芦刈山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -13 前祭宵々山(4) 油天神山ほか へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -15 前祭宵々山(6) 木賊山、そして菅大臣神社 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -16 前祭宵々山(7) 岩戸山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -17 前祭宵々山(8) 船鉾・大船鉾(船首飾り)・放下鉾 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -18 前祭宵々山(9) 霰天神山・山伏山・白楽天山・洛央小学校前の史跡 へ

探訪&鑑賞 祇園祭Y2017の記憶 記事総目次 へ

祇園祭(Y2017)への誘い 過去の関連ブログ記事掲載一覧 へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照 & 探訪] カテゴリの最新記事

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.16

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.15

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.14 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.