PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 観照 & 探訪

太子山から、油小路を少し北に上がり、仏光寺通に右折します。 仏光寺通東入ルに木賊山が見えます 。東側が木賊山の正面になり、仏光寺通の西から近づくと、提灯の山形の前に後部の見送が懸かっているのが見えます。

この木賊山も、宵山までの山車には、かつての巡行において使用された懸装品が飾りに使われています。旧水引は中東幾何文様イギリス織絨毯のようです。山の正面から見て右側面(北側)は、中国の故事に基づく「飲中八仙図」です。画像は撮っていませんが左側面は「仙人観楓図」だとか。これらは平成11~13年(1999~2001)に復元新調されています。

なお、展示の説明と手許の本、他のネット情報も総合すると、胴懸の「飲中八仙図]という名称は、以前「松陰仙人図」と称されていたものと思われます。

ここも旧欄縁が使われていて、かつての欄縁を見ることができます。五葉木瓜紋が使われています。

「見れども見えず」という言葉があります。見ていても意識化しないとその真意が見えないという意味合いと受け止められます。私にとっては、山鉾を連続で見てきて、この五葉木瓜紋や右三つ頭巴紋がなぜ共通的に欄縁や提灯に使われているのかということが遅ればせながら気になり出しました。

これらの紋は八坂神社の神紋なのでした 。神紋が使われるのは当然ですね。

八坂神社は三つ巴紋と木瓜紋を一部重ねて横に並べたものが神紋です。八坂造の紋に由来するようです。

ここでは『日本史小辞典』の紋章の項を参考に「五葉木瓜紋」と記しています。しかし、いくつか調べた範囲では「 窠に唐花紋 (かにからはなもん) 」 (参照資料より) 、「 五瓜に唐花 」という名称での説明がありました。興味を抱かれた方は補遺をご参照ください。学ぶ材料・情報源を求めれば方々にあって有益でありがたいです。

三つ巴紋も勾玉のような形の頭と尻尾の回転方向の捉え方で右と左が真逆の名称になるようです。欄縁と提灯の三つ巴紋を前回まで「右三つ頭巴紋」として記してきました。頭の回転方向に着目すると時計回りの方向に見え、右三つ頭巴紋です。一方、尻尾が時計回りであるかどうかに着目すると、これが「左三つ頭巴紋」という風に逆の名称になります。二説あるところがおもしろい。八坂神社の神紋については、左三つ巴紋・左巴紋と説明する情報源を見つけています。

駒札

駒札

木賊山の会所は、京の町家の典型のように、間口が狭く奥行きが深い形です。道路に面した入口を入ってそこから拝見するのですが、 一番奥に山の御神体として載る等身大の翁像が安置されています 。左手に木賊、右手に鎌を持つ姿です。木彫に彩色(胡粉黄肌色)された頭は仏師春日の作と伝わり、足台の墨書から元禄5年(1692)6月と製作年代がわかるようです。

木賊山は世阿弥作の謡曲「木賊」を題材にした山

「わが子を人にさらわれて、一人信濃国伏屋の里で木賊を刈る翁をあらわす」といいます。

木賊は多年生常緑シダ植物。「茎は珪酸質を含み、表面に細かい突起があり、細工物などをみがくのに使う」 (『日本語大辞典』講談社) という用途があるようです。

両側の壁には、欄縁・水引・胴懸・前懸・見送が展示されています。

こちらは左壁面です。奧側の 水引は「西王母黄初年図 刺繍」 胴掛は復元新調された「仙人観楓図 綴織」 です。手前には 水引「寿老人図 刺繍」 と 前懸「唐人交易図刺繍」 が一部写っています。

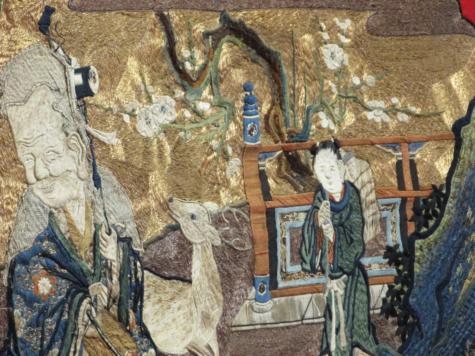

西王母黄初年図の部分図

西王母黄初年図の部分図

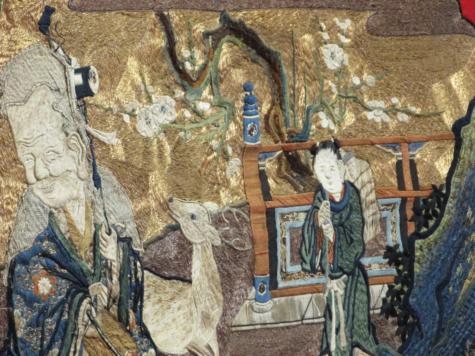

寿老人図の部分図

寿老人図の部分図

斜めでわかりづらいですが、右壁面の奧側の 水引「蝦蟇鉄拐夢応図 刺繍」、胴懸「飲中八仙図 綴織」 のようです。名札が置かれています。

手前には、 見送「牡丹鳳凰文」 が見えます。中国明時代の綴錦だそうです。

翁像の手前天井よりに懸けてあるのが、 木賊山正面の水引「日輪鳳凰文 刺繍」 です。

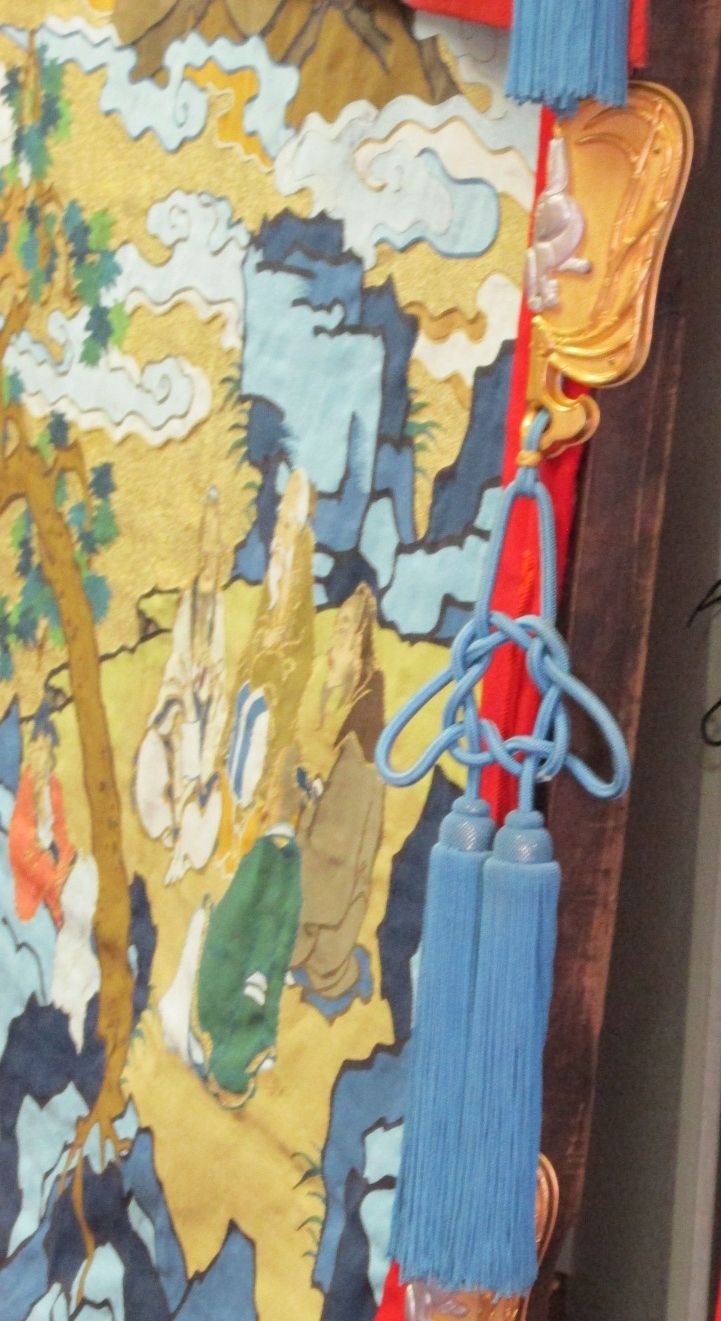

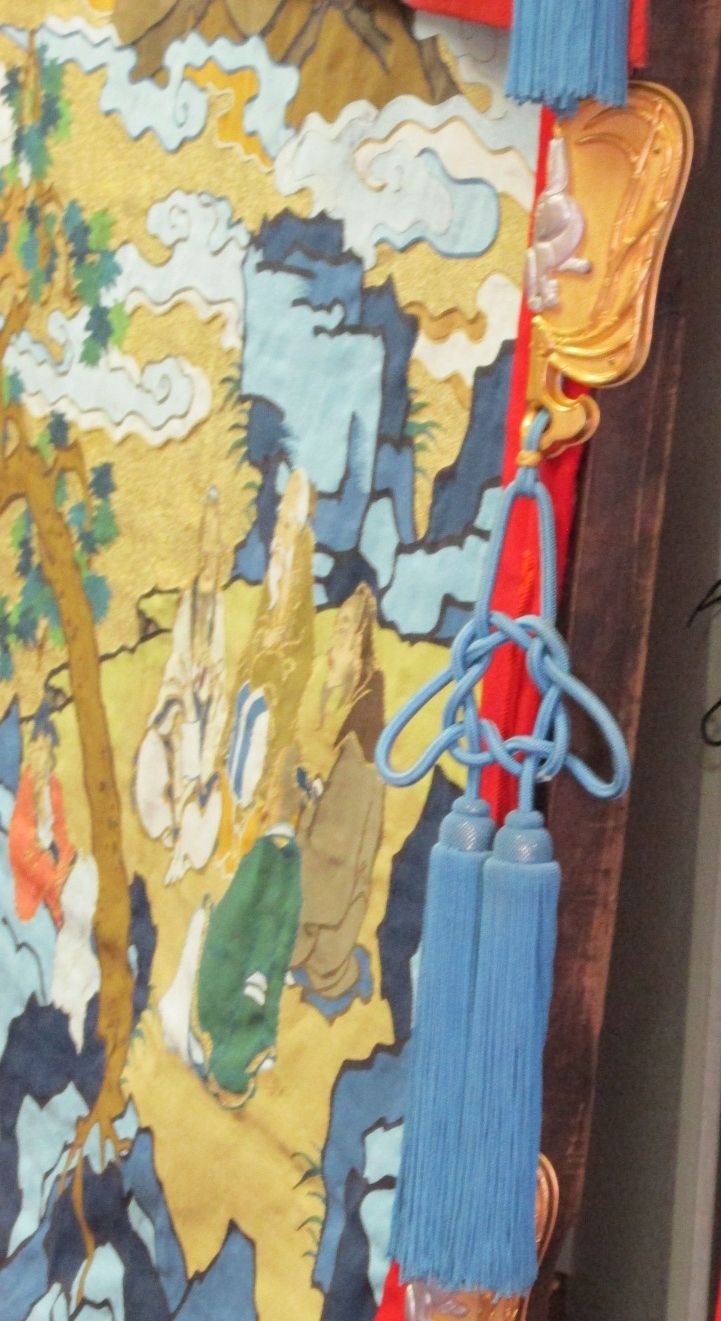

水引部の角金具は八藤のレリーフの中央に五葉木瓜があり、中央の唐花が突き出され、そこに総角結び浅葱房がかけられます。

胴懸部の角金具は、軍扇形の中に木賊がレリーフされ、中央に銀の兎がはめこまれているという趣向。

胴懸部には角金具が二段に取り付けられ、同様に総角結び浅葱房がつけられます。

欄縁には龍の錺金具が見えます。

山車の担棒の先端に取り付けられる錺金具です。金色に輝く先端部にはいくつかの意匠が見られます。同じ図柄で統一するという発想はどの山鉾にもなさそうです。違い、変化、動きを楽しむ遊び心でしょうか。

この後、木賊山のある仏光寺通を東に進み、新町通で仏光寺通より南に位置する岩戸山から、新町通を北上して、船鉾、放下鉾を巡ることにしました。

久しぶりにちょっと立ち寄ってみました。昼間に宵々山巡りをするメリットかもしれません。

仏光寺通に面して、境内側面の石鳥居が立ち南に北参道が延びています。仏光寺通と、一筋南の高辻通との中間あたりになりますが、西洞院通に面し東側に正面になる石鳥居と表参道があります。また、高辻通から入る南参道もあります。

この画像の右下に 「菅家邸趾」 という石標の文字が見えます。通りの北側にも石標があります。

この辺り、菅家、つまり 菅原道真が降誕した邸宅(白梅殿)および菅家学問所の旧地 と伝えられるところだそうです。その一画に菅原道真及び尼神・大己貴命 (おおなむちのみこと) を祭神として祀る神社があるという次第です。 道真の没後、間もない頃に創祀された神社だそうです 。 「天満宮降誕之地」 という大きな石標はそれを意味するのでしょう。

社殿は手前に唐破風の屋根の拝所、その後に千鳥破風の付いた拝殿、そして本殿が続きます。この画像は、拝殿を眺めていることになります。

拝所には「天満宮」の扁額が掲げてあります。

木鼻には玉眼入りの獅子像が彫られています。唐破風屋根の獅子口は星梅鉢紋一色です。これまた当然かもしれません。

狛犬像はちょっと異質。若干ユーモラスさすら感じる相貌です。ギョロ目づくりだからでしょうか。

社殿の前、両側には境内末社が並んでいます。

境内の一隅には、 「飛梅」 があり、覆屋の中に臥牛が奉納されています。

ほんのひととき境内に佇んでいただけですが、雑踏、喧騒から離脱した静けさの漂う空間でした。境内地の参道を通り抜ける地元の人を数人見かけただけでした。

神社の行事の日でなければ、ここもまた都会の中心部にありながら、雑然・喧騒の世界とは隔絶された静寂空間です。臥牛が人待ち顔にもみえそうです。

下京の史蹟めぐりをしたときに、この菅大臣社を五条天神社の続きに2回に分けてご紹介したものを再録しています。詳しくはこちらをご覧いただけるとうれしいです。

(探訪 [再録] 京都・下京 史跡めぐり -2 五条天神社、管大臣神社)

新町通をめざしてふたたび仏光寺通に戻ります。まずは東へ・・・・・・。

つづく

参照資料

『祇園祭再見 山鉾篇』 松田元編並画 郷土行事の会

宵山・巡行ガイド2016 2016年に入手の資料

『昭和京都名所圖會 洛中』 竹村俊則著 駸々堂

補遺

山鉾について :「祇園祭」(祇園祭山鉾連合会)

木賊山の名宝 :「京都文化博物館」

謡蹟めぐり 木賊 :「謡蹟めぐり 初心者の方のためのガイド」

八坂神社 ホームページ

トップページの左上隅に神紋が描かれています。

八坂造 :「神紋と者毛の姓氏」

神紋 :「祇園商店街振興組合」

神紋/左三巴と木瓜(五瓜に唐花) :「鞆の浦検定[山紫水明處]」

木瓜紋 :ウィキペディア

巴紋 :「家紋の由来」

左巴と右巴 :「家紋の由来」

巴紋の種類

木賊山(とくさやま)のわらべ歌 祇園祭2012 :YouTube

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -1 長刀鉾の鉾建て (1) 胴組の初日 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -2 神輿洗式 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -3 長刀鉾の鉾建て (2) 胴組2日目-1 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -4 長刀鉾の鉾建て (2) 胴組2日目-2 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -5 函谷鉾の鉾建て へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -6 鶏鉾の鉾建て 点描:なわがらみの美 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -7 月鉾の鉾建て 点描:美と工程 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -8 菊水鉾の鉾建て 点描:引き起こし へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -9 鉾の裏方の美:隠れる「なわがらみ」技法 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -10 前祭宵々山(1) 鉾建て巡りの鉾と郭巨山・四条傘鉾 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -11 前祭宵々山(2) 蟷螂山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -12 前祭宵々山(3) 芦刈山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -13 前祭宵々山(4) 油天神山ほか へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -14 前祭宵々山(5) 太子山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -16 前祭宵々山(7) 岩戸山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -17 前祭宵々山(8) 船鉾・大船鉾(船首飾り)・放下鉾 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -18 前祭宵々山(9) 霰天神山・山伏山・白楽天山・洛央小学校前の史跡 へ

探訪&鑑賞 祇園祭Y2017の記憶 記事総目次 へ

祇園祭(Y2017)への誘い 過去の関連ブログ記事掲載一覧 へ

太子山から、油小路を少し北に上がり、仏光寺通に右折します。 仏光寺通東入ルに木賊山が見えます 。東側が木賊山の正面になり、仏光寺通の西から近づくと、提灯の山形の前に後部の見送が懸かっているのが見えます。

この木賊山も、宵山までの山車には、かつての巡行において使用された懸装品が飾りに使われています。旧水引は中東幾何文様イギリス織絨毯のようです。山の正面から見て右側面(北側)は、中国の故事に基づく「飲中八仙図」です。画像は撮っていませんが左側面は「仙人観楓図」だとか。これらは平成11~13年(1999~2001)に復元新調されています。

なお、展示の説明と手許の本、他のネット情報も総合すると、胴懸の「飲中八仙図]という名称は、以前「松陰仙人図」と称されていたものと思われます。

ここも旧欄縁が使われていて、かつての欄縁を見ることができます。五葉木瓜紋が使われています。

「見れども見えず」という言葉があります。見ていても意識化しないとその真意が見えないという意味合いと受け止められます。私にとっては、山鉾を連続で見てきて、この五葉木瓜紋や右三つ頭巴紋がなぜ共通的に欄縁や提灯に使われているのかということが遅ればせながら気になり出しました。

これらの紋は八坂神社の神紋なのでした 。神紋が使われるのは当然ですね。

八坂神社は三つ巴紋と木瓜紋を一部重ねて横に並べたものが神紋です。八坂造の紋に由来するようです。

ここでは『日本史小辞典』の紋章の項を参考に「五葉木瓜紋」と記しています。しかし、いくつか調べた範囲では「 窠に唐花紋 (かにからはなもん) 」 (参照資料より) 、「 五瓜に唐花 」という名称での説明がありました。興味を抱かれた方は補遺をご参照ください。学ぶ材料・情報源を求めれば方々にあって有益でありがたいです。

三つ巴紋も勾玉のような形の頭と尻尾の回転方向の捉え方で右と左が真逆の名称になるようです。欄縁と提灯の三つ巴紋を前回まで「右三つ頭巴紋」として記してきました。頭の回転方向に着目すると時計回りの方向に見え、右三つ頭巴紋です。一方、尻尾が時計回りであるかどうかに着目すると、これが「左三つ頭巴紋」という風に逆の名称になります。二説あるところがおもしろい。八坂神社の神紋については、左三つ巴紋・左巴紋と説明する情報源を見つけています。

駒札

駒札

木賊山の会所は、京の町家の典型のように、間口が狭く奥行きが深い形です。道路に面した入口を入ってそこから拝見するのですが、 一番奥に山の御神体として載る等身大の翁像が安置されています 。左手に木賊、右手に鎌を持つ姿です。木彫に彩色(胡粉黄肌色)された頭は仏師春日の作と伝わり、足台の墨書から元禄5年(1692)6月と製作年代がわかるようです。

木賊山は世阿弥作の謡曲「木賊」を題材にした山

「わが子を人にさらわれて、一人信濃国伏屋の里で木賊を刈る翁をあらわす」といいます。

木賊は多年生常緑シダ植物。「茎は珪酸質を含み、表面に細かい突起があり、細工物などをみがくのに使う」 (『日本語大辞典』講談社) という用途があるようです。

両側の壁には、欄縁・水引・胴懸・前懸・見送が展示されています。

こちらは左壁面です。奧側の 水引は「西王母黄初年図 刺繍」 胴掛は復元新調された「仙人観楓図 綴織」 です。手前には 水引「寿老人図 刺繍」 と 前懸「唐人交易図刺繍」 が一部写っています。

西王母黄初年図の部分図

西王母黄初年図の部分図

寿老人図の部分図

寿老人図の部分図

斜めでわかりづらいですが、右壁面の奧側の 水引「蝦蟇鉄拐夢応図 刺繍」、胴懸「飲中八仙図 綴織」 のようです。名札が置かれています。

手前には、 見送「牡丹鳳凰文」 が見えます。中国明時代の綴錦だそうです。

翁像の手前天井よりに懸けてあるのが、 木賊山正面の水引「日輪鳳凰文 刺繍」 です。

水引部の角金具は八藤のレリーフの中央に五葉木瓜があり、中央の唐花が突き出され、そこに総角結び浅葱房がかけられます。

胴懸部の角金具は、軍扇形の中に木賊がレリーフされ、中央に銀の兎がはめこまれているという趣向。

胴懸部には角金具が二段に取り付けられ、同様に総角結び浅葱房がつけられます。

欄縁には龍の錺金具が見えます。

山車の担棒の先端に取り付けられる錺金具です。金色に輝く先端部にはいくつかの意匠が見られます。同じ図柄で統一するという発想はどの山鉾にもなさそうです。違い、変化、動きを楽しむ遊び心でしょうか。

この後、木賊山のある仏光寺通を東に進み、新町通で仏光寺通より南に位置する岩戸山から、新町通を北上して、船鉾、放下鉾を巡ることにしました。

久しぶりにちょっと立ち寄ってみました。昼間に宵々山巡りをするメリットかもしれません。

仏光寺通に面して、境内側面の石鳥居が立ち南に北参道が延びています。仏光寺通と、一筋南の高辻通との中間あたりになりますが、西洞院通に面し東側に正面になる石鳥居と表参道があります。また、高辻通から入る南参道もあります。

この画像の右下に 「菅家邸趾」 という石標の文字が見えます。通りの北側にも石標があります。

この辺り、菅家、つまり 菅原道真が降誕した邸宅(白梅殿)および菅家学問所の旧地 と伝えられるところだそうです。その一画に菅原道真及び尼神・大己貴命 (おおなむちのみこと) を祭神として祀る神社があるという次第です。 道真の没後、間もない頃に創祀された神社だそうです 。 「天満宮降誕之地」 という大きな石標はそれを意味するのでしょう。

社殿は手前に唐破風の屋根の拝所、その後に千鳥破風の付いた拝殿、そして本殿が続きます。この画像は、拝殿を眺めていることになります。

拝所には「天満宮」の扁額が掲げてあります。

木鼻には玉眼入りの獅子像が彫られています。唐破風屋根の獅子口は星梅鉢紋一色です。これまた当然かもしれません。

狛犬像はちょっと異質。若干ユーモラスさすら感じる相貌です。ギョロ目づくりだからでしょうか。

社殿の前、両側には境内末社が並んでいます。

境内の一隅には、 「飛梅」 があり、覆屋の中に臥牛が奉納されています。

ほんのひととき境内に佇んでいただけですが、雑踏、喧騒から離脱した静けさの漂う空間でした。境内地の参道を通り抜ける地元の人を数人見かけただけでした。

神社の行事の日でなければ、ここもまた都会の中心部にありながら、雑然・喧騒の世界とは隔絶された静寂空間です。臥牛が人待ち顔にもみえそうです。

下京の史蹟めぐりをしたときに、この菅大臣社を五条天神社の続きに2回に分けてご紹介したものを再録しています。詳しくはこちらをご覧いただけるとうれしいです。

(探訪 [再録] 京都・下京 史跡めぐり -2 五条天神社、管大臣神社)

新町通をめざしてふたたび仏光寺通に戻ります。まずは東へ・・・・・・。

つづく

参照資料

『祇園祭再見 山鉾篇』 松田元編並画 郷土行事の会

宵山・巡行ガイド2016 2016年に入手の資料

『昭和京都名所圖會 洛中』 竹村俊則著 駸々堂

補遺

山鉾について :「祇園祭」(祇園祭山鉾連合会)

木賊山の名宝 :「京都文化博物館」

謡蹟めぐり 木賊 :「謡蹟めぐり 初心者の方のためのガイド」

八坂神社 ホームページ

トップページの左上隅に神紋が描かれています。

八坂造 :「神紋と者毛の姓氏」

神紋 :「祇園商店街振興組合」

神紋/左三巴と木瓜(五瓜に唐花) :「鞆の浦検定[山紫水明處]」

木瓜紋 :ウィキペディア

巴紋 :「家紋の由来」

左巴と右巴 :「家紋の由来」

巴紋の種類

木賊山(とくさやま)のわらべ歌 祇園祭2012 :YouTube

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -1 長刀鉾の鉾建て (1) 胴組の初日 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -2 神輿洗式 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -3 長刀鉾の鉾建て (2) 胴組2日目-1 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -4 長刀鉾の鉾建て (2) 胴組2日目-2 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -5 函谷鉾の鉾建て へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -6 鶏鉾の鉾建て 点描:なわがらみの美 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -7 月鉾の鉾建て 点描:美と工程 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -8 菊水鉾の鉾建て 点描:引き起こし へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -9 鉾の裏方の美:隠れる「なわがらみ」技法 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -10 前祭宵々山(1) 鉾建て巡りの鉾と郭巨山・四条傘鉾 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -11 前祭宵々山(2) 蟷螂山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -12 前祭宵々山(3) 芦刈山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -13 前祭宵々山(4) 油天神山ほか へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -14 前祭宵々山(5) 太子山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -16 前祭宵々山(7) 岩戸山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -17 前祭宵々山(8) 船鉾・大船鉾(船首飾り)・放下鉾 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -18 前祭宵々山(9) 霰天神山・山伏山・白楽天山・洛央小学校前の史跡 へ

探訪&鑑賞 祇園祭Y2017の記憶 記事総目次 へ

祇園祭(Y2017)への誘い 過去の関連ブログ記事掲載一覧 へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照 & 探訪] カテゴリの最新記事

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.16

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.15

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.14 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.