テーマ: どんなテレビを見ました?(77940)

カテゴリ: 「鬼滅の刃」の考察と分析。

NHK「ブラタモリ」の境港・米子編を見ました。

水木しげるの生誕100周年にちなんで、

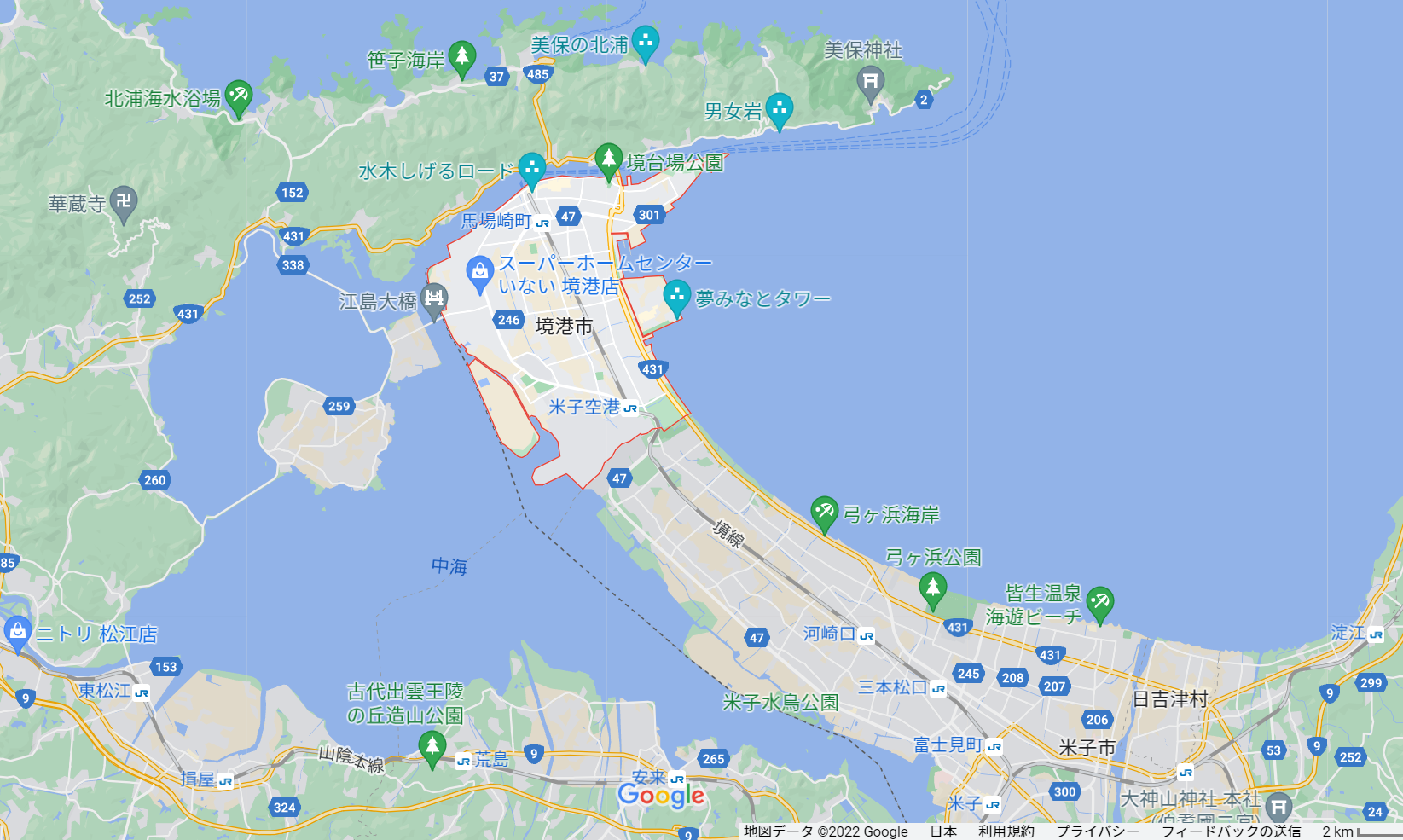

鳥取県の境港市にスポットライトを当てていました。

この土地は、

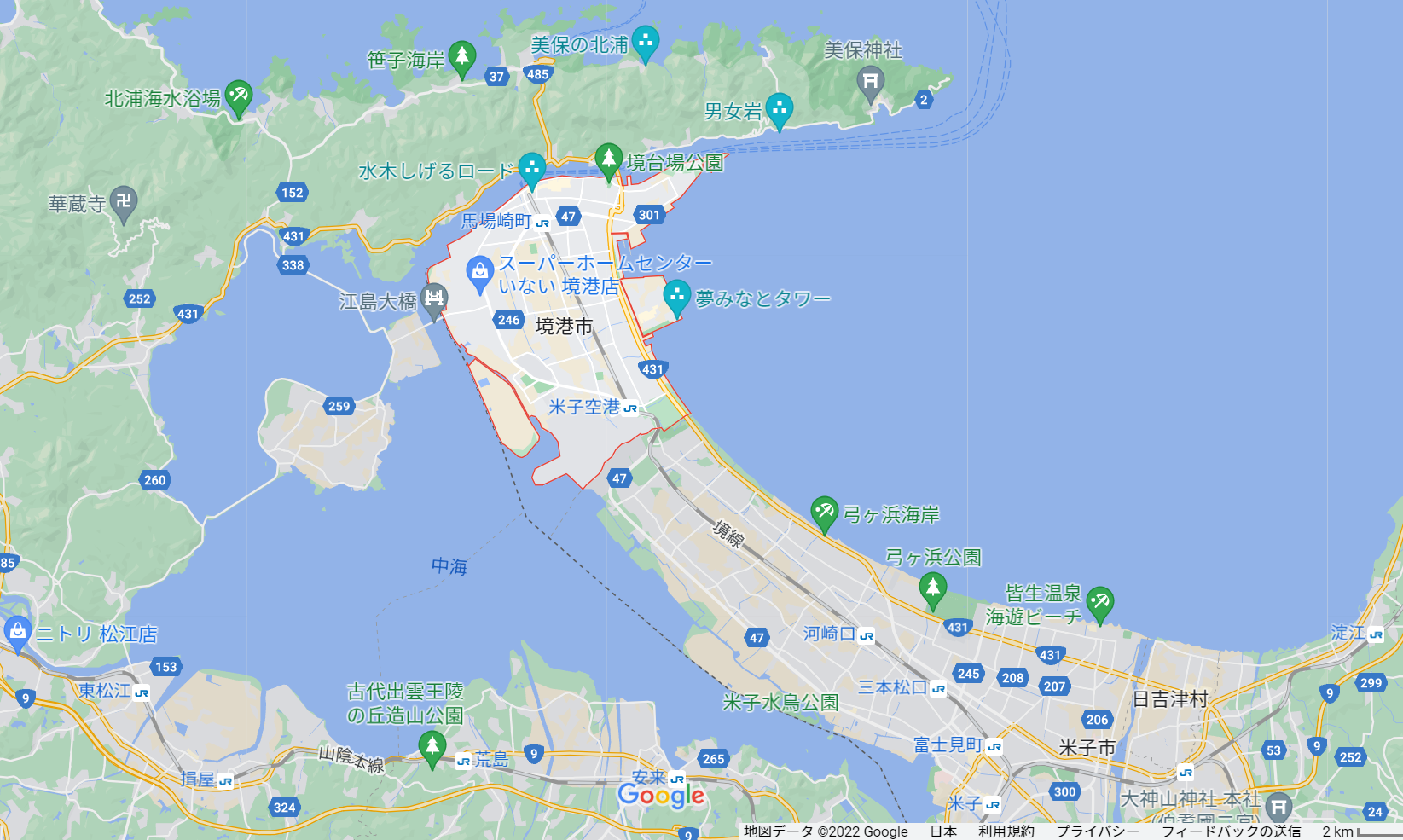

現在は「弓ヶ浜半島」 (=鳥取の尻尾) の一部になってますが、

もともとは砂洲で出来た島だったらしい。

その名も、なんと 夜見島 よみのしま !

今から1200年ぐらい前、

砂洲が拡大して米子地域と陸続きになったのです。

弓ヶ浜という名前も、

「砂浜の形が弓のようだから」と思われがちですが、

その別名は「夜見ヶ浜」です。

夜見の語源は、いうまでもなく 「黄泉 よみ 」 。

というよりも、古代日本語の「ヨミ (黄泉) 」が、

もともと「夜見」「闇」から転じていると言うべきかもしれません。

ちなみに、弓ヶ浜半島は、

島根半島の側とは繋がっておらず、

水木しげるも漫画に描いていましたが、

この境水道の南側と北側とでは地形がまったく違います。

弓ヶ浜半島が低く平らな土地であるのに対して、島根半島は急峻な山地です。

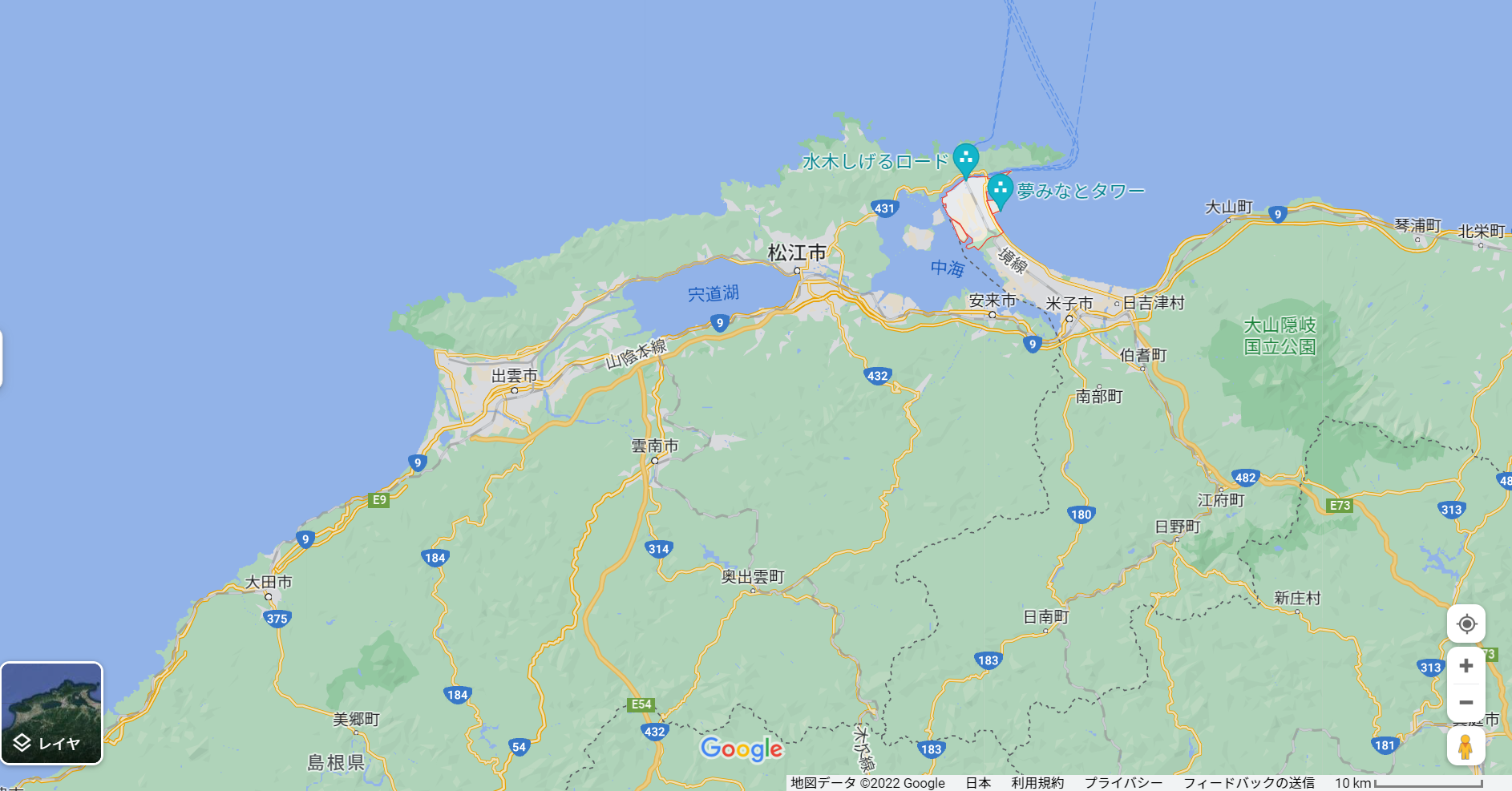

弓ヶ浜半島。

境水道を挟んで島根半島の東端部分に向かい合っている。

1.国引き神話

もともと島根半島の周辺は、神話の世界ですよね。

半島の西の付け根には出雲大社があり、

日御碕神社、佐太神社、美保神社が並んでいる。

今回の番組も、まさに「国引き神話」を彷彿とさせる内容でした。

…

まずは、島根半島の成り立ち。

今から2000万年前に、

日本列島となる部分がユーラシア大陸から離れ、

さらに1500万年前に、

フィリピン海プレートの沈み込みによって日本列島全体が隆起。

その後のさらなる圧迫により、

島根の沖合で断層が隆起し、これが島根半島の原型になったらしい。

たぶん最初は島だったのでしょう。

…

かたや、

出雲国風土記に書かれてある「国引き神話」では、

八束水臣津野 ヤツカミズオミツヌ という神さまが、

朝鮮半島と、隠岐の島と、能登半島のそれぞれから、

あまった土地を綱で引っ張ってきて

現在の島根半島を作ったのだとされています。

http://www.route54-shinwa.gr.jp/prof/p_his.htm

https://www.mapple.net/articles/bk/18942/

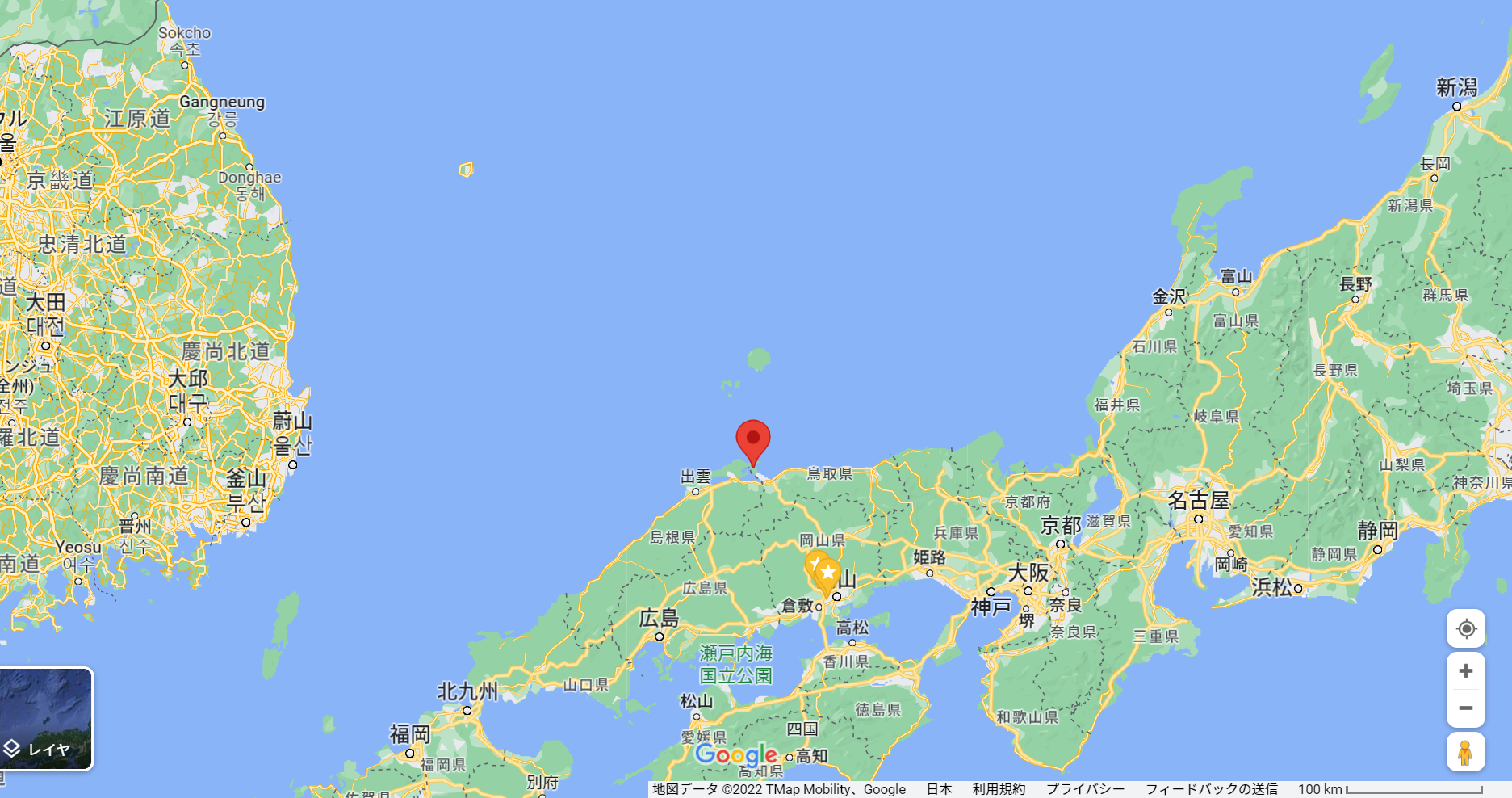

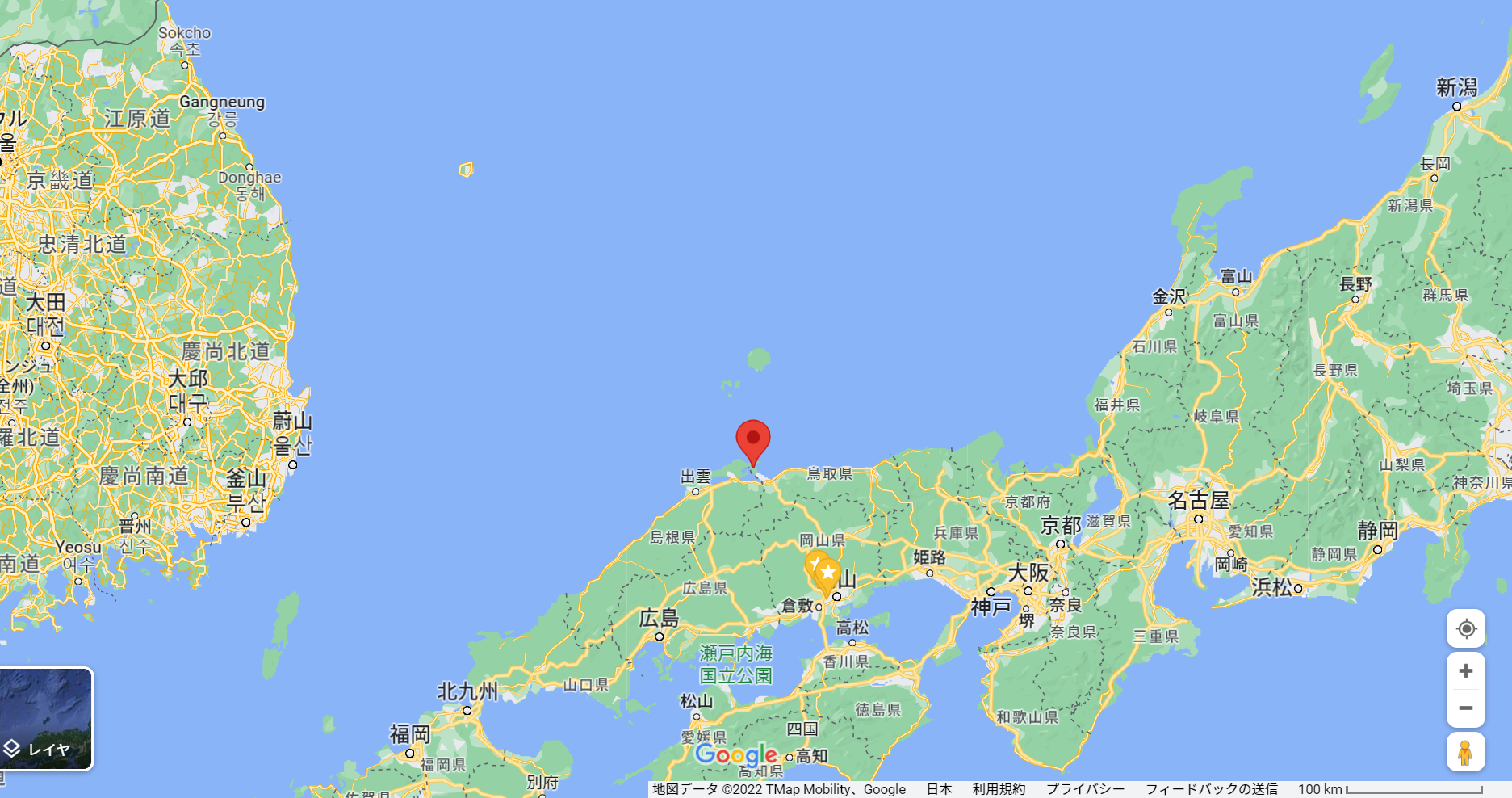

実際、島根半島から見ると、

西側200kmあまりに朝鮮半島があり、

正面の50kmほど沖合に隠岐の島があり、

東側200kmあまりに能登半島があります。

半島の付け根にある三瓶山と大山に縄をくくりつけ、

ものすごい怪力で、三方から土地を引き寄せたのですっ!

2.漂着する砂~神々と妖怪

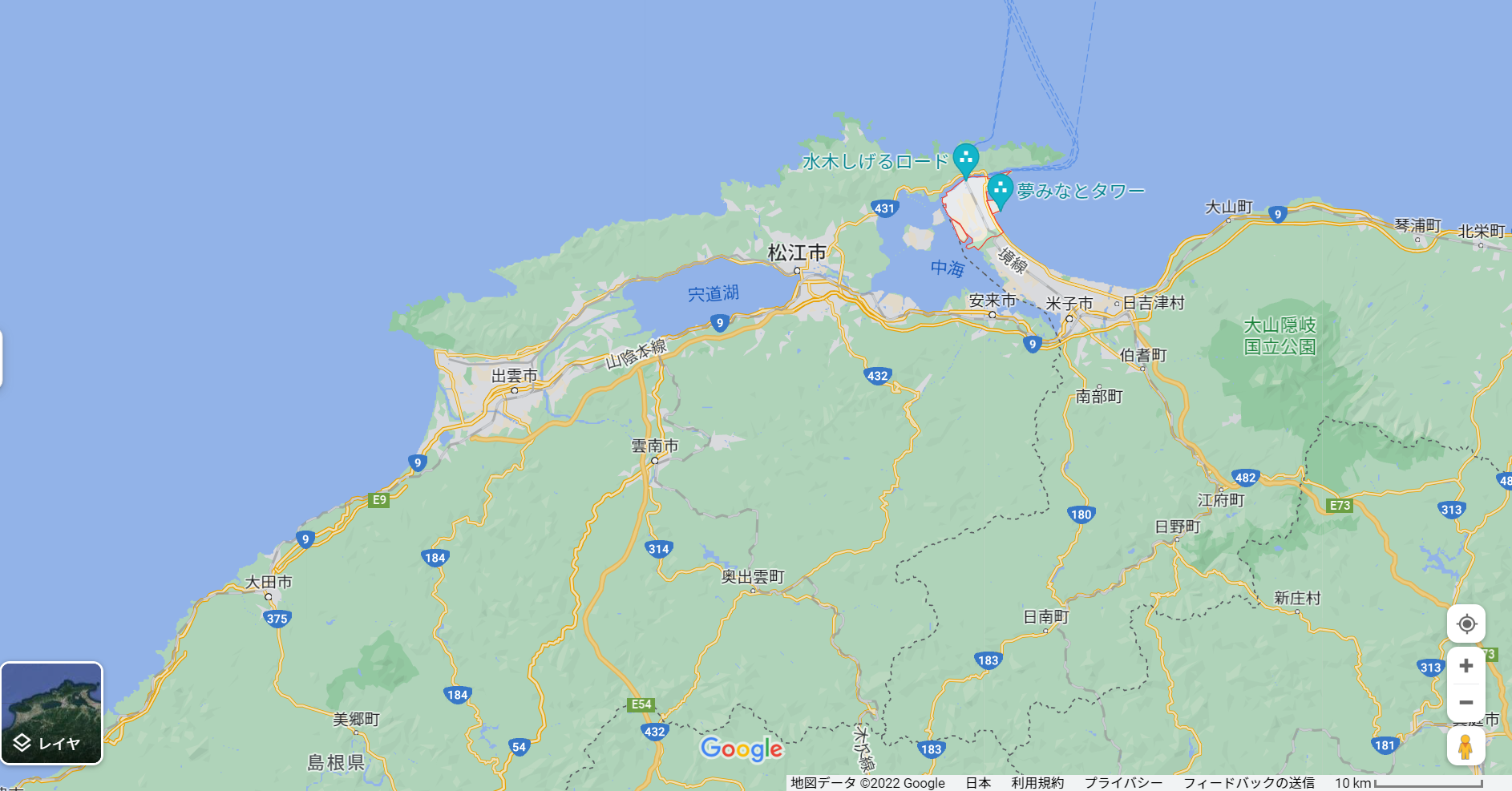

すでに現在の島根半島は、

出雲と松江の2箇所で砂洲が繋がり、本州と陸続きになっています。

前述のとおり、境港の砂洲も幅200mのところまで迫っている。

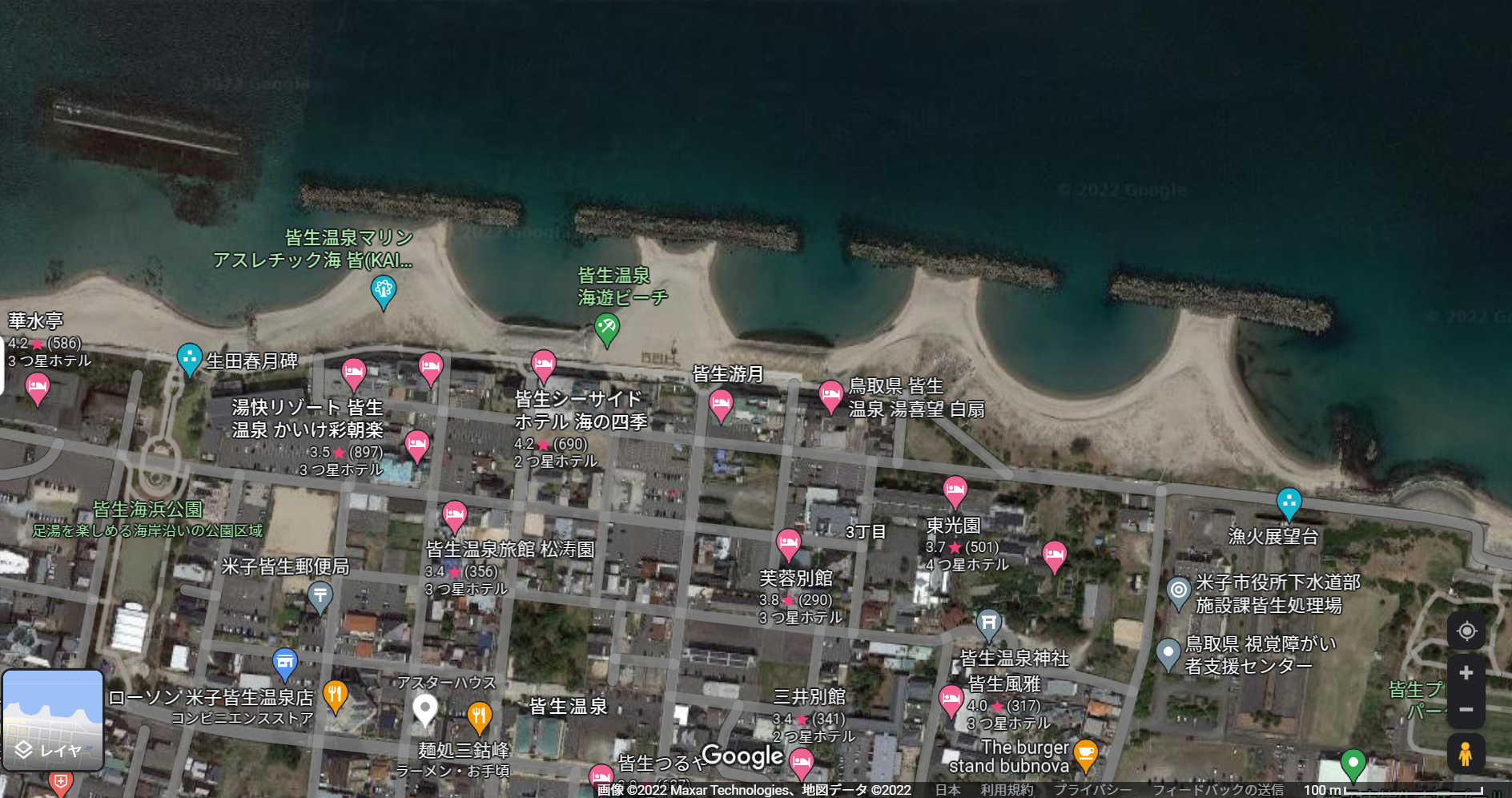

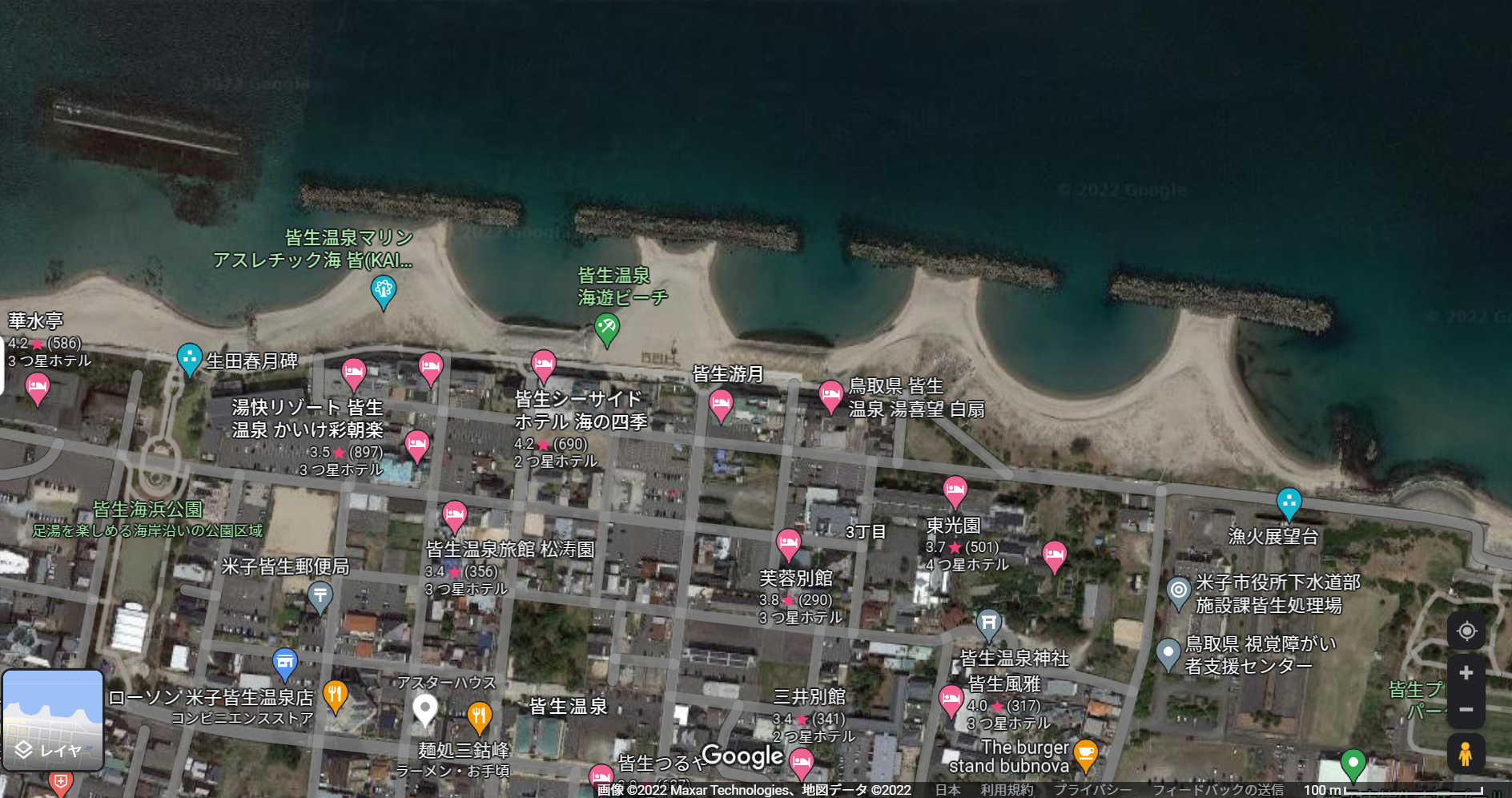

番組のなかでも解説されていましたが、

島根半島が本州と砂洲で繋がる原理は、

離岸堤が海岸と陸繋砂州 (トンボロ) で繋がる原理と同じ。

つまり、海流が内側に回り込んで砂が堆積するのです。

事実、

米子市の皆生温泉地区にある離岸堤とトンボロの形が、

現在の島根半島の形にそっくりでした!

西側の砂洲が出雲、中央の砂洲が松江、東側の砂洲が境港。

西側の砂洲が出雲、中央の砂洲が松江、東側の砂洲が境港。

ちなみに砂洲の根元部分にあるのが三瓶山(西側)と大山(東側)。

◇

しかし、

この土地に流れ着いたのは砂だけではないはずです。

神さまが土地ごと綱で引っ張ってきたというのは、

さすがに神話的なファンタジーだと思いますが、

たとえば朝鮮半島や隠岐の島や能登半島からは、

海流に乗って漂流民が流れ着いたのかもしれません。

また、ご承知のとおり、

西側の出雲 (稲佐の浜) には 列島の神々 が流れ着くのだし、

東側の境港 (水木しげるの故郷) には 妖怪たち が流れ着くのですよね。

島根半島の東端にある美保神社は事代主神を祀っていますが、

それも漂流の神であるヱビス神の別名なのであり、

ある種の妖怪というべきヒルコ神の別名でもあります。

3.松江の小泉八雲

現在の境港市はかつて「夜見島 よみのしま 」だったのですが、

一般に「黄泉の国」があると考えられているのは、むしろ松江市ですね。

それこそ 『岸辺露伴』の六壁坂の話 じゃありませんが、

松江市の揖夜 いふや 神社にほどちかい黄泉平坂(=平境 ヒラサカイ )こそが、

黄泉の国との「境界」なのであり、

そこを黄泉醜女という妖怪が追ってくるのです。

小泉八雲も、松江市でこそ多くの怪談話を収集しました。

おそらく「夜見島」が陸続きになる以前は、

松江の砂州にこそ多くの神々や妖怪たちが漂着したのでしょう。

ちなみに松江市の神魂 かもす 神社は、

出雲国造家の起源だとされています。

砂州の北端にあたる大橋川沿いの石屋古墳では、

最古の埴輪も発見されています。

砂州の南端には、

かつての出雲国庁があり、勾玉造りの拠点もありました。

トンボロ形成の原理から考えれば、

その次に西側の出雲地域の砂洲が作られ、

(宍道湖の誕生は約1万年前だとされています)

最後に東側の境港の砂洲ができたのではないでしょうか。

それにともなって、

大社 おおやしろ の立地が、松江から出雲へ移転したのかもしれません。

「歴史探偵」出雲の回 でもこれに関連する話題が出ていました。

先の神話によれば、

神さまが島根半島を引き寄せる際、

三瓶山にくくりつけた綱が出雲の砂洲になり、

大山にくくりつけた綱が境港の砂洲になったとされています。

おそらく神話的な記憶のなかにも、

それらの土地が新しいものだという知見は残っていたのでしょう。

◇

ところで、

こうした砂洲はあくまで黄泉の国との《境界》でしかありません。

はたして「黄泉の国」そのものはどこにあるのでしょうか?

それは、神々や妖怪たちを運んでくる日本海であり、

あるいは、隆起した島根半島全体を覆っている森でしょう。

とりわけ島根半島の中央部分は「闇見 くらみ 」と呼ばれています。

古代の神さまが隠岐の島から土地を引いてきたという部分です。

その突端には、

小泉八雲や水木しげるも訪れたという加賀の潜戸 かかのくけど があります。

日本列島に「浦島太郎 (山幸彦と海幸彦) 」や「かぐや姫 (竹取物語) 」などを伝えた、

いわゆる海人 ワダツミ 族の聖地だとされています。

きっと彼らこそが黄泉の国の住人だったのでしょう。

水木しげるの生誕100周年にちなんで、

鳥取県の境港市にスポットライトを当てていました。

この土地は、

現在は「弓ヶ浜半島」 (=鳥取の尻尾) の一部になってますが、

もともとは砂洲で出来た島だったらしい。

その名も、なんと 夜見島 よみのしま !

今から1200年ぐらい前、

砂洲が拡大して米子地域と陸続きになったのです。

弓ヶ浜という名前も、

「砂浜の形が弓のようだから」と思われがちですが、

その別名は「夜見ヶ浜」です。

夜見の語源は、いうまでもなく 「黄泉 よみ 」 。

というよりも、古代日本語の「ヨミ (黄泉) 」が、

もともと「夜見」「闇」から転じていると言うべきかもしれません。

ちなみに、弓ヶ浜半島は、

島根半島の側とは繋がっておらず、

水木しげるも漫画に描いていましたが、

この境水道の南側と北側とでは地形がまったく違います。

弓ヶ浜半島が低く平らな土地であるのに対して、島根半島は急峻な山地です。

境水道を挟んで島根半島の東端部分に向かい合っている。

1.国引き神話

もともと島根半島の周辺は、神話の世界ですよね。

半島の西の付け根には出雲大社があり、

日御碕神社、佐太神社、美保神社が並んでいる。

今回の番組も、まさに「国引き神話」を彷彿とさせる内容でした。

…

まずは、島根半島の成り立ち。

今から2000万年前に、

日本列島となる部分がユーラシア大陸から離れ、

さらに1500万年前に、

フィリピン海プレートの沈み込みによって日本列島全体が隆起。

その後のさらなる圧迫により、

島根の沖合で断層が隆起し、これが島根半島の原型になったらしい。

たぶん最初は島だったのでしょう。

…

かたや、

出雲国風土記に書かれてある「国引き神話」では、

八束水臣津野 ヤツカミズオミツヌ という神さまが、

朝鮮半島と、隠岐の島と、能登半島のそれぞれから、

あまった土地を綱で引っ張ってきて

現在の島根半島を作ったのだとされています。

http://www.route54-shinwa.gr.jp/prof/p_his.htm

https://www.mapple.net/articles/bk/18942/

実際、島根半島から見ると、

西側200kmあまりに朝鮮半島があり、

正面の50kmほど沖合に隠岐の島があり、

東側200kmあまりに能登半島があります。

半島の付け根にある三瓶山と大山に縄をくくりつけ、

ものすごい怪力で、三方から土地を引き寄せたのですっ!

2.漂着する砂~神々と妖怪

すでに現在の島根半島は、

出雲と松江の2箇所で砂洲が繋がり、本州と陸続きになっています。

前述のとおり、境港の砂洲も幅200mのところまで迫っている。

番組のなかでも解説されていましたが、

島根半島が本州と砂洲で繋がる原理は、

離岸堤が海岸と陸繋砂州 (トンボロ) で繋がる原理と同じ。

つまり、海流が内側に回り込んで砂が堆積するのです。

事実、

米子市の皆生温泉地区にある離岸堤とトンボロの形が、

現在の島根半島の形にそっくりでした!

西側の砂洲が出雲、中央の砂洲が松江、東側の砂洲が境港。

西側の砂洲が出雲、中央の砂洲が松江、東側の砂洲が境港。ちなみに砂洲の根元部分にあるのが三瓶山(西側)と大山(東側)。

◇

しかし、

この土地に流れ着いたのは砂だけではないはずです。

神さまが土地ごと綱で引っ張ってきたというのは、

さすがに神話的なファンタジーだと思いますが、

たとえば朝鮮半島や隠岐の島や能登半島からは、

海流に乗って漂流民が流れ着いたのかもしれません。

また、ご承知のとおり、

西側の出雲 (稲佐の浜) には 列島の神々 が流れ着くのだし、

東側の境港 (水木しげるの故郷) には 妖怪たち が流れ着くのですよね。

島根半島の東端にある美保神社は事代主神を祀っていますが、

それも漂流の神であるヱビス神の別名なのであり、

ある種の妖怪というべきヒルコ神の別名でもあります。

3.松江の小泉八雲

現在の境港市はかつて「夜見島 よみのしま 」だったのですが、

一般に「黄泉の国」があると考えられているのは、むしろ松江市ですね。

それこそ 『岸辺露伴』の六壁坂の話 じゃありませんが、

松江市の揖夜 いふや 神社にほどちかい黄泉平坂(=平境 ヒラサカイ )こそが、

黄泉の国との「境界」なのであり、

そこを黄泉醜女という妖怪が追ってくるのです。

小泉八雲も、松江市でこそ多くの怪談話を収集しました。

おそらく「夜見島」が陸続きになる以前は、

松江の砂州にこそ多くの神々や妖怪たちが漂着したのでしょう。

ちなみに松江市の神魂 かもす 神社は、

出雲国造家の起源だとされています。

砂州の北端にあたる大橋川沿いの石屋古墳では、

最古の埴輪も発見されています。

砂州の南端には、

かつての出雲国庁があり、勾玉造りの拠点もありました。

トンボロ形成の原理から考えれば、

その次に西側の出雲地域の砂洲が作られ、

(宍道湖の誕生は約1万年前だとされています)

最後に東側の境港の砂洲ができたのではないでしょうか。

それにともなって、

大社 おおやしろ の立地が、松江から出雲へ移転したのかもしれません。

「歴史探偵」出雲の回 でもこれに関連する話題が出ていました。

先の神話によれば、

神さまが島根半島を引き寄せる際、

三瓶山にくくりつけた綱が出雲の砂洲になり、

大山にくくりつけた綱が境港の砂洲になったとされています。

おそらく神話的な記憶のなかにも、

それらの土地が新しいものだという知見は残っていたのでしょう。

◇

ところで、

こうした砂洲はあくまで黄泉の国との《境界》でしかありません。

はたして「黄泉の国」そのものはどこにあるのでしょうか?

それは、神々や妖怪たちを運んでくる日本海であり、

あるいは、隆起した島根半島全体を覆っている森でしょう。

とりわけ島根半島の中央部分は「闇見 くらみ 」と呼ばれています。

古代の神さまが隠岐の島から土地を引いてきたという部分です。

その突端には、

小泉八雲や水木しげるも訪れたという加賀の潜戸 かかのくけど があります。

日本列島に「浦島太郎 (山幸彦と海幸彦) 」や「かぐや姫 (竹取物語) 」などを伝えた、

いわゆる海人 ワダツミ 族の聖地だとされています。

きっと彼らこそが黄泉の国の住人だったのでしょう。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2023.10.31 19:06:09

[「鬼滅の刃」の考察と分析。] カテゴリの最新記事

-

NHK「古代史ミステリー」東日本の前方後円… 2024.05.14

-

NHK「歴史探偵」空海と大同2年伝承。 2024.04.21

-

富雄丸山古墳の蛇行剣&ヤマタノオロチの… 2024.04.10

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ

政治

(226)ドラマレビュー!

(408)映画・アニメ・音楽

(156)プレバト俳句を添削ごと査定?!

(185)岸辺露伴は動かない

(14)「Destiny」&「最愛」ネタバレ考察。

(17)「鬼滅の刃」の考察と分析。

(27)アストリッドとラファエルの背景を考察。

(8)アンという名の少女の感想・あらすじネタバレ

(31)わたどう~ウチカレ~らんまん!

(58)ぎぼむす~3年A組~ちむどん!

(22)恋つづ~ボス恋~カムカム!

(48)「エルピス」の考察と分析。

(10)大豆田とわ子を分析・考察!

(10)大森美香の脚本作品。

(10)北斎と葛飾応為の画風。

(12)不機嫌なジーン

(13)風のハルカ

(28)純情きらりとエール

(30)宮崎あおいちゃん

(18)スポーツも見てる!

(29)逃げ恥~けもなれ!

(24)スカーレット!

(13)シロクロ!

(13)ギルティ!

(9)家政夫ナギサさん

(6)半沢直樹!

(4)探偵ドラマ!

(7)倉光泰子

(4)パワハラ

(7)ドミトリー

(37)ゴミ税

(3)その他。

(1)夢日記

(3)© Rakuten Group, Inc.